第二章

2

詢問在學校的會客室進行。我、惠子、藤本和堀老師依次被叫去問話,第一個被點名的是我,大概因為屍體是我發現的,自然要首先詢問。

他是被殺的嗎?

惠子是發現屍體的目擊者,她對當時情形的敘述和我說的基本一致,只是她還是聯繫警察的重要角色。

「他的家人……一定慘了。」

「門確實被頂上了?」

「有人想要我的命。」這句話到了嗓子眼,但就在看到大谷那獵犬般眼睛的瞬間,我又把它咽了回去。我想盡量避免讓這個嗅覺靈敏的人來追查自己周邊,再說我也答應過校長。我只對他說:「有什麼發現我會通知你。」

如果是,兇手是誰?

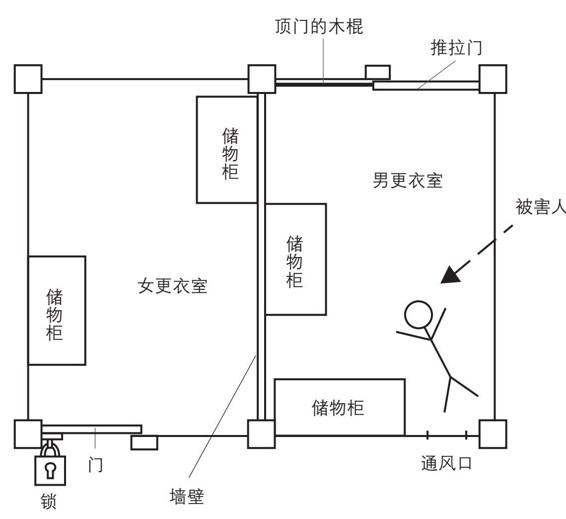

更衣室簡圖

他接著說:「屍體附近掉著一個紙杯,裝過餐廳的自動售貨機賣的果汁,我們判斷杯子里有氰化物。」

我不禁停下腳步,看著她的側臉。惠子和藤本也跟著停下來。

「原來如此,所以村橋老師也能隨便進出。」他語調輕鬆,似乎在暗示更衣室不上鎖是事件的原因之一,我不禁縮縮脖子。

我結結巴巴地把事情告訴他,一次沒說清楚,又說了第二遍。他聽了仍一頭霧水,我讓他去屋裡看。

「看明天的報紙就知道了吧?」

我在校門口和藤本、堀老師道別。他們倆騎自行車上下班。和惠子互相看了看,我長嘆一聲,慢慢往前走。

他的疑問很有道理。前面說過,更衣室中央用磚牆隔開,分成兩間,但那面牆並沒從地板砌到天花板,而是和天花板之間留出了約五十厘米的空隙以便通風。只要想爬,是有可能從男更衣室爬牆侵入女更衣室的。

此外,三人都被問及兩個共同的問題:關於村橋之死是否知道什麼線索,村橋是否有女朋友。他們三人都回答「沒什麼線索,也不知道村橋有女朋友」。我不明白大谷為什麼這麼關注「女朋友」。

「沒錯。你不也知道嗎?」

惠子打電話報警時,我站在更衣室門口,沒有膽量往屋裡看,身體朝著外面。過了一會兒,藤本一臉笑容地走過來。他好像說了句「出汗真舒服」,我記不清了——不如說我根本沒在聽。

「其實,女老師們曾說過男更衣室也該上鎖,一直沒做到……以後我們會注意。」事出意外,我不由抬高了聲音。

「杉田惠

read.99csw.com子……是吧?請過來一下。」

「是……自殺嗎?」我把忍著一直沒問的問題說了出來。

「回來啦。」裕美子的聲音和往常一樣。屋裡傳來電視的聲音。

不知是我的消沉說法讓她傷心,還是「失敗」二字刺傷了她,大顆的淚珠從她眼中滾落。

就是在這種狀況下,有次我約她:「下班後去喝杯咖啡?」我想大概會被拒絕,不料她點頭了,居然沒有絲毫猶豫。

「簡直像在做夢。」惠子邊走邊喃喃自語,聲音里沒了活力。

「不知道……」我模稜兩可地搖頭,但感覺這種可能性不大。村橋不是會自殺的那一類人,甚至可以說他屬於就算傷害別人也要執著活下去的類型。這樣,唯一的可能就只有他殺了。

「我也這麼覺得,很難想象是現實里發生的事。」

「會是自殺嗎?」

我換了衣服,坐在餐桌前,稍稍平靜下來。我把發生的事告訴裕美子,她吃驚地停下筷子。「自殺嗎?」

「不,」我搖頭,「沒見過。」

抓著車廂里的拉環,我一邊看著車窗外流逝的夜景,一邊又開始想村橋的死。他不久前還在身邊話不饒人,現在已不在這個世上。人的一生就是如此,只能一聲嘆息,可生命結束得也實在太倉促,沒有留下一點生的餘音。

「本來……是什麼意思?」

「你會打掉吧?」面對兩眼放光來報告喜訊的她,我毫無感情地說。

聽他的語氣,我下意識地覺得他認為村橋死於他殺。此時此刻問他有什麼根據,他大概也不會回答。

「現在還不能有孩子,我一直小心,怎麼還會失敗呢?」

「各種問題。照實回答了唄。」

他又問我最近有沒有發現村橋有何怪異舉止,我說村橋性格驕傲,作為訓導主任對學生要求嚴格,最後說:「我覺得他最近沒什麼異常。」

不能讓妻子操多餘的心——這是我現在的想法。想著這些,過了凌晨三點才昏沉沉地入睡,但噩夢讓我的神經根本無法休息。在夢中,我被一隻白色的手追趕。我想看清那是誰的手,但越想看,影像就越模糊。

「射箭社,也叫西洋箭。」我一邊回答,一邊想著和這個有什麼關係。

「哦,我也學過射箭……先不說這個了,能盡量詳細地說說當時的情形嗎?」

我從公司辭職當了教師后,和她繼續交往。她除了對我說的話稍微多了點之外,和我們初識時幾乎沒有變化。三年前,我們舉行了簡單的婚禮。

響起鏈鎖和門鎖打開的聲音,門開了。

「詳https://read.99csw.com情還不知道。」

惠子、藤本和堀老師在隔壁房間等著。一見到我,三個人都鬆了口氣似的迎上來。

「但若男更衣室不上鎖,女更衣室再怎麼戒備也沒用吧?」

堀老師還說,當時,女更衣室入口邊上的儲物櫃有一部分被弄濕了,警察好像也注意到了這一點。

「結果還是打不開才去撞門?」

我和裕美子是在以前的公司認識的。她素麵朝天、沉默寡言、樸素淡然。和她同期進公司的女職員經常和單身男職員出去打網球、開車兜風,但她除了上司之外,幾乎不和男職員說話,對我也一樣,只在倒茶時說過一兩句。

他的臉明顯繃緊了:「這種假設可能性較大,但現階段還無法下結論。當然,我也希望只是自殺。」

「嗯。」

「是什麼社團呢?」

和想取我性命的是不是同一個人?

我看著圖點頭。

接著他換了個話題:「也許與事件沒什麼本質關係……看了更衣室后我有幾個疑問,能請你回答一下嗎?也不是什麼大問題,只是些細節。」

「也許,但我總覺得有點過於關注這個問題。」沒人對我的話發表見解,四個人沉默著一起走向校門。看熱鬧的人群不知何時也消失了。

車站到了。她和我坐的電車方向相反,過了檢票口后我們就分手了。

我猶豫了,不知是否該告訴他有人想殺我。事實上,看到村橋的屍體時,我腦子裡最先掠過的是一個可怕的念頭:他是不是替我而死?

放學時間早就過了,但還有不少學生留在學校。廣播里在催促學生趕快回家,她們卻無意離去,更衣室附近擠滿了看熱鬧的學生。

我步履維艱地爬上樓梯,摁響門鈴。很久沒有這麼晚回家了。

「不知道。」

「……啊,是的。」

他從年輕警察那兒拿過一張白紙放在我面前,隨手畫下幾個長方形,像是更衣室示意圖。

警察在眼前賣力地四處活動。見他們仔細檢查更衣室的每一個角落,我甚至想,這麼個小屋裡能找出什麼呢?他們彼此交談著什麼,聲音低不可聞。對於一旁觀看的我們來說,那些對話似乎句句都有含意,叫人緊張。

我把從訓練結束后發現屍體到向各方報告的過程準確敘述了一遍,更衣室門被頂住的情形說得尤其詳細。

「社團訓練結束之後,應該是六點半左右。」

「……是嗎?」不覺間,他臉上的笑容消失了,改用一種無法理解的眼神望著我。那眼神像是在說,他不認為我在說謊,但也不認為村橋沒有九*九*藏*書女朋友。

若是,動機又是什麼?

他在筆記本上記了點什麼,表情有點無精打采,隨即抬起頭看著我:「村橋老師以前用過更衣室嗎?」

「為什麼?」

婚後,我們過著平凡的生活,只有一次曾出現危機。那是在結婚半年後,她懷孕了。

「沒來由……就那麼覺得。」

藤本立即不分場合地大聲說:「要真是那樣,就是密室殺人了,太戲劇性了。」他像是故意說的,但我知道他是不想去認真思考他殺的可能性,這種心情和我一樣。

我不得不承認,那件事讓我們的關係發生了明顯的變化。她經常哭泣,而我那時也總不愉快。此後一兩年,她常在廚房發獃,若有所思,直到最近才開朗起來。但關於那件事,也許她至今還沒原諒我,對此我也無計可施。

不一會兒,一個警察走了過來。他看起來三十五六歲,身材高大魁梧。

可村橋為什麼會死在更衣室呢?就算是自殺,那裡也不是他會選擇的死亡地點。假如是他殺呢?對兇手來說更衣室是最佳場所嗎?還是有非更衣室不可的原因?

大谷看上去有點遺憾,但似乎一開始就沒多少期待,點點頭說:「哦。」

警察說要同我們談談。他語氣平和,但目光銳利,充滿戒備,那眼神令人聯想到機靈的狗。

堀老師突然冒出一句:「那個警察會不會認為村橋老師死於他殺呢?」

「我還試著去頂了頂。」

她的笑容一下子凝固了,像是一瞬間無法理解我的話。

刑警對堀老師的詢問基本上與更衣室的門鎖有關,什麼時候開鎖進去、什麼時候上鎖出來、鑰匙放在哪裡保管等等。她回答:「放學后我馬上去傳達室拿鑰匙,三點四十五分左右開鎖進更衣室,四點左右出來把門鎖上,鑰匙一直帶在身邊。」當然,這期間沒人進出更衣室,她也沒聽到男更衣室有什麼動靜。藤本是三點半左右離開更衣室的,這一點應該不會有問題。

三人還想問什麼,但表情突然僵住了。剛才坐在大谷身旁做記錄的年輕警察出現在我身後。

身旁熟睡的裕美子發出均勻的鼻息。對她來說,素未謀面的丈夫的同事之死,不過是報紙上的社會新聞罷了。

藤本一聲慘叫,聲音幾乎是從嗓子里擠出來的,手指顫抖不停。很奇怪,看著他的驚愕表情,我倒冷靜下來。

「對了,那根木棍原來就有嗎?」

沒多久,惠子回來了,她的表情也稍有緩和。接下來是藤本,最後是堀老師。她出來時已過了八點。今天已經沒別的事,於是我們四人一九-九-藏-書起回家,路上一邊走一邊聽他們說,三人所說的內容如下:

那一夜怎麼也睡不著,不光是因為村橋的屍體若隱若現。想著他的死,我的腦子越來越清醒。

我嘴上這麼回答,內心卻在懷疑。警方不也無法當場判斷是自殺還是他殺嗎?大谷銳利的眼神浮現在眼前。

「這麼說來,平時不來更衣室的村橋老師單單今天進了那裡……這究竟是怎麼回事,你有什麼線索嗎?」

「我們到那兒時,現場是這樣的,頂門的木棍已經掉落。」

惠子進會客室后,我對藤本和堀老師大致說了問訊內容。聽著我的話,兩人臉上的不安神情消失了,大概是認為自己不會被牽扯進什麼麻煩,放下心來。

我不禁盯著大谷。「有人」是什麼意思?不是村橋,會是誰?但他看上去像只是隨口說說,一臉平靜,然後像是忽然想到什麼似的抬起頭來:「不好意思,我再問點別的。村橋老師單身?」

「對這一點我也覺得很奇怪。」我坦承。

我曾想過要不要告訴裕美子我也有性命之憂,但終究沒能說出口。說出來只會讓她擔驚受怕,沒任何好處。

那天晚上她徹夜抽泣,次日我們倆去了醫院。醫生的勸說沒有改變我抹殺幼小生命的意願。表面上的理由是生活困難,其實我當時的真正想法是當父親太麻煩。一想到一個生命誕生到人世,他的性格會深受自己影響,我就對當父親產生一種類似恐懼的感覺。

我想起藤本剛才說的「密室」一詞。確實,更衣室里形成了一個密室,但如同小說家虛構的各種「密室殺人」一樣,這起事件里是否也隱藏著陰謀呢?大谷好像也指出過密室的某些疑點。

「沒成為習慣,覺得去傳達室拿鑰匙用完再送回去太麻煩,再說更衣室里還從沒丟過東西。」我自己也知道後半句聽起來像借口。

「是呀……」惠子似乎又開始思考著什麼。

我留下他,去找校長和教務主任——那大約是三十分鐘前的事。

走出會客室,我不知為何深深嘆了口氣,感覺肩膀僵硬,也許剛才還是緊張。

「沒有,他不是運動社團的顧問。」

聽后,大谷抱著胳膊像在沉思,而後問道:「當時你很用力了,門還是動不了,對嗎?」

「是。」

「那女孩不行,叫她也不來,即使來了也沒勁。」不久,有人開始這麼說她,於是她連年輕人的聚會也不去了。

「是啊。還好他單身。」

惠子不安地看著我。我默然點頭,她也點點頭,鎮靜地答了一聲「好的」。

「發現時大概幾點?」這是第https://read.99csw.com一個問題。大谷用探詢的目光看著我。當時我並沒想到以後會和他頻頻見面。

「這麼說,是有人帶進去的。」

進了會客室,我和剛才那個警察面對面在沙發上坐下。他自稱姓大谷,身旁還有一位年輕警察負責記錄,此人沒有自報姓名。

他怔了怔,馬上簡短地回答:「氰化物中毒。」我沒再問什麼,這毒藥的名字太普通了。

在咖啡店裡,我倆幾乎沒有對話,只是時而我說兩句,她點點頭,至少她沒主動說過話。但我發現,我追求的就是能和自己共度這種時間的女人,這種能讓自己心平氣和的時間。之後,我們開始交往,雖只是有了兩人面對面相處的時間,卻能讓彼此相互了解。記得有次我問她:「第一次約你喝咖啡,你為什麼會來?」她想了一下回答:「和你約我是同樣的理由。」大概我們都是低調的人,有互相吸引的地方。

這些念頭在腦子裡盤旋,不覺間電車到站,我步履蹣跚地來到月台。沉重的腳步讓我再次意識到自己疲憊不堪。

「這裡有個問題,女更衣室上了鎖,男更衣室呢,平時不上鎖嗎?」

藤本被叫去是因為他最後一個用了更衣室,警察詢問的重點是,他在更衣室換衣服時,室內的情況和發現屍體時是否有什麼不同,他的回答是「沒注意」。

「本來是要上鎖的。」我答得含糊。

這個問題我和藤本有點難以回答,那只是因為我們的懶惰。

「時間真長啊,都問了些什麼?」惠子擔心地問。不知何時她已經換上校服。

「那個……村橋老師的死因是什麼?」對話中斷的間隙,我試探著問。

大谷問的最後一個問題,是最近周圍是否發生過什麼奇怪的事。他說即使和村橋老師無關也沒關係。

從車站到公寓大約要走十分鐘。我搬家過來后一直住這套兩居室的房子,因為沒有孩子,還不顯得狹小。

除了我,在場的還有惠子、藤本和堀老師。堀老師是個教語文的中年女教師,也是排球社顧問。用女更衣室的老師為數不多,她是其中之一,今天用過女更衣室的好像只有她。

「關係稍近的女性朋友呢?」

一聽「孩子」,我更歇斯底里:「不行就是不行!孩子要等有信心養育之後再說,現在太早了!」

「有意中人嗎?你知不知道?」可能是說這種話時的習慣,他擠出笑容。這種表情讓我覺得不舒服,便故意板著臉回答:「我沒聽說。」

「因為最近經期不正常……可是,好不容易有的孩子……」

「大概是辦案的慣用手段。」藤本輕描淡寫地說。