第二篇 南下香港

第六章 電影編劇

錢塘江浩浩江水,日日夜夜無窮無休地從臨安牛家村邊繞過,東流入海。江畔一排數十株烏柏樹,葉子似火燒般紅,正是八月天時。村前村后的野草剛起始變黃,一抹斜陽映照之下,更增了幾分蕭索。

但見她轉頭時金環耀日,起臂處白衣凌風,到後來越舞越急,又不時伸手去搖動身邊花樹,樹上花瓣亂落,紅花、白花、黃花、紫花,如一隻只蝴蝶般繞著她身轉動,好看煞人。

他的敘述雖然語意平淡,卻可以想見《射鵰英雄傳》大受歡迎的程度,不但風行香港,而且波及東南亞。每天的報紙一出來,很多人會首先翻到副刊去看他的連載。市民街談巷議的話題,多半與小說中的人物、情節有關。人們一路追看下去,看過一遍不過癮,又看第二遍、第三遍,看過連載,又看每「回」一本的小冊子,還要看最後結集出版的單行本。曼谷每一家中文報紙都轉載他的作品,並在報館門口貼出前一日和當日連載的作品。當時各報靠每天往來於香港至曼谷的班機送來香港的報紙再轉載,但到了小說的緊要關頭,有的報館為了搶先,不再坐等班機到來,而利用地下電台的設備,通過電報來發表香港當天作品的內容,以滿足讀者迫不及待的渴望。「用電報來拍發武俠小說,這在報業史上恐怕是破天荒的舉動」,可見他的作品受歡迎的程度。

對她武功的想象也來自舞蹈。洪七公教會黃蓉的「逍遙遊」掌法(初名「燕雙飛」),兩人同練,「並肩而立,一個左起,一個右始,迴旋往複,真似一隻玉燕、一隻大鷹翩翩飛舞一般」。

到1959年6月18日,《雪山飛狐》共連載了129天,《明報》創刊已近一個月。小說最後沒有肯定的結局,留下了一個永遠的懸念——胡斐這一刀到底劈下去還是不劈呢,讓讀者自行構想。

10月1日刊登《夏夢談巴黎近況》,是她9月24日、25日的來信,說到登埃菲爾鐵塔、在路邊咖啡店喝酒、游萊茵河等。10月13日刊登《在倫敦誤進謀人寺——夏夢歸鴻之二》,是她10月3日的來信,她在蠟像館看到的近代人物,都跟新聞片里看到的一樣,像極了。「中國人只有周恩來一個,倒不太像。」10月14日刊登《看脫衣舞要懂行情——夏夢遊記之三》,她10月6日來信說到,最感興趣的是莎士比亞住過的茅屋,附近有戲院,專演莎翁的舞台劇。10月25日刊登《夏夢將倦遊返港》,是她10月20日從德國的來信。

長城電影公司是張善琨1948年底創辦的,專拍國語片。1950年,張退出,呂建康、袁仰安、費彝民等重組「長城」,袁出任總經理,整個指導方針逐漸左傾,並引入「讀書會」等組織,灌輸紅色思想,嚴俊、李麗華、林黛等先後退出。「長城」和《大公報》一樣都是左派文化機構,強調思想意義,重視社會教育,對影片題材的限制較嚴,天性不喜歡受束縛的金庸在「長城」雖也有成績,但社會反響遠遠無法與他業餘創作的《射鵰英雄傳》等相提並論。他工作了一段時期,未免感到失望,覺得很難發揮自己的才能。他希望多拍一些娛樂性和商業化的電影,提高賣座率,在「長城」卻很難實現,他的「資產階級思想」還一度遭到批評。他編的好幾個劇本都沒有通過,使他對繼續留在電影界失去了信心。

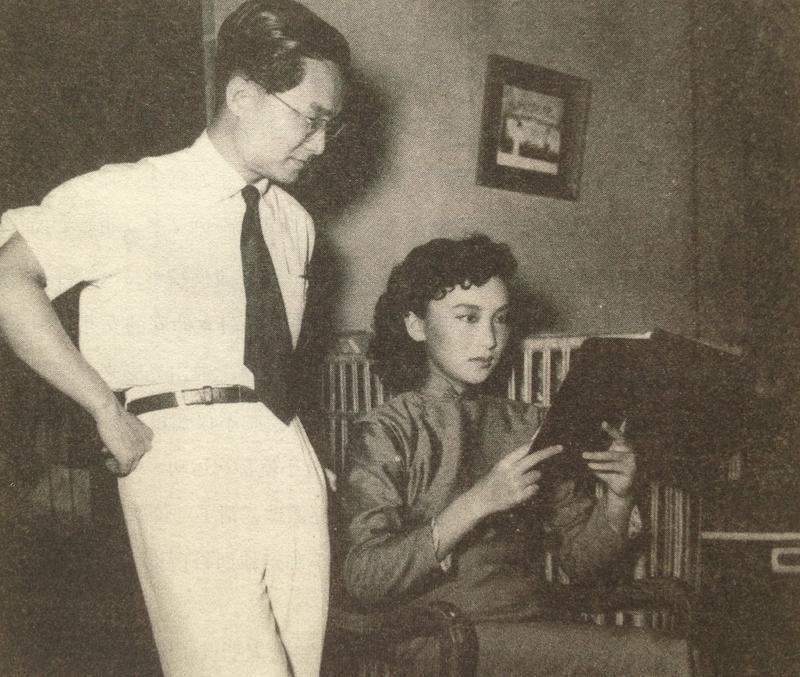

金庸與夏夢在長城電影公司

他一而再地提起兵火過後,到處是斷牆殘瓦,多少家庭的離合悲歡,聚了又散,散了又聚。這都是他本人的親身體驗,是他銘心刻骨的記憶,他曾說,「若非經過八年抗戰的艱苦生涯,恐怕到現在還是渾渾噩噩,過著醉生夢死的生活」。《射鵰英雄傳》結尾郭靖與黃蓉一同南歸,「一路上但見骷髏白骨散處長草之間,不禁感慨不已」。這正是他自身的感慨,他的傷痛、時代的傷痛盡在其中。

她這次離去香港,離去她所賴以成名的長城電影公司,是一個不平常的抉擇,特別是在這鬥爭之火燃遍了左派的圈子時,這一離去,也許還會有一陣清涼的感覺。……

金庸離開《大公報》,進入長城電影公司,由報紙編輯而電影編劇,伏筆早已埋下。「長城」是香港當年最大的電影公司之一,拍過不少有名的電影,也捧紅了不少明星,如夏夢、陳思思、傅奇、石慧等。初入「長城」,他主要是寫電影劇本,希望在電影圈中闖出一條路來。他在「長城」的月薪不過是二百八十元,但每寫一個劇本,不管是否被採用,都可拿到三千元稿費,這個收入無疑是誘人的。他一面以「金庸」的筆名繼續寫武俠小說,一面用「林歡」的筆名編了不少劇本,如《小鴿子姑娘》《有女懷春》《三戀》《午夜琴聲》等,有些沒有拍成電影。1958年10月5日,《新晚報》八周年報慶時,他和往年一樣寫了《給<新晚报>送禮》一文,過去他都是署名「金庸」,這一年署名「林歡」。九九藏書

「長城」留下了一段關於金庸與夏夢的傳說,成為他生命中一支籠罩著一層薄霧的插曲。夏夢是當紅的明星,香港電影圈大名鼎鼎的「美人」,是票房的保證,在《長城畫報》舉辦的十大明星選舉中名列第一,號稱「長城大公主」。

1961年3月9日,《明報》頭版的「伶星專欄」報道「《王老虎搶親》演職員設宴謝師,夏夢領娘子軍表演驚人酒量」,說《王老虎搶親》公映以來,盛況不衰,昨日進入第二周,仍場場滿座,主要演員夏夢、李嬙等昨晚出席謝師宴,開了三桌,感謝京劇名票、梅蘭芳的徒弟孫養農夫人胡韺,金庸作為導演和胡小峰一起出席。夏夢在片中演男角周文賓,銀幕下的夏夢別有風韻,分別用國、滬、粵語招呼嘉賓,她與幾位「長城公主」酒量驚人,逐桌逐人敬酒,少說三十五人。當晚合影時,金庸、夏夢都站在第一排。

《雪山飛狐》還受到日本推理小說的影響。懂中文的日本記者本池讀過此書,有一次與金庸見面,話題就一直圍繞著其中的情節,尤其側重裏面的推理橋段。金庸不否認這是武俠加推理,他說自己十分欣賞日本推理小說家松本清張。

金庸說,小說裏面的招式,大多數是他自己想出來的,看看當時角色需要一個什麼樣的動作,就在成語或者詩詞、四書五經裏面,找一個合適的詞來做那個招式的名字。有時候找不到適合的,就自己作四個字配上去。招式的名字必須形象化,因為中國武術的一般招式總是形象化的,根據那個名字,大致可以把動作想象出來。

早在金庸進入「長城」前,夏夢就於1954年9月3日與林葆誠結婚,金庸也於1956年和朱玫締結了生命中的第二次婚姻。他們相識于金庸進「長城」之前,1956年,他編劇的《絕代佳人》由夏夢主演,由李萍倩導演拍成了電影。那年10月5日,《新晚報》六周年報慶時,他講到有自稱「霍青桐迷」的讀者來信,建議將「書劍」拍成電影,由「長城」諸公主來演女角,請夏夢出演愛美的駱冰。

五、離開「長城」

他還在「長城」工作時,《明報》就已創刊。

門邊一樹碧桃花,桃花一枝頭上插,村前村后少年郎,有事沒事他來到我家。東家的郎君長得俊,西家的哥哥力氣大,還有後山的那個人兒,嘿!他天不怕來地不怕。瞧著這個好來那個也不差,這可真正急壞了我的媽媽。她細細來問咱細細問咱,好教人說來羞答答。我早思夜想放心不下,早思夜想放心不下,啊喲,老實說吧,心兒里可另有一個他。

夏夢去國,《明報》依然關注她的一舉一動。1968年1月31日,頭條專訊報道夏夢在美國懷孕過關,將在美生產,一家大小在華盛頓定居。一年後,1969年2月17日,《明報》頭版頭條報道《客居長寂寞,欲作還巢燕,夏夢將返港拍片》,說她這次回港,是因她對脫離左翼仍能在港安全生活滿具信心。次日(2月18日)在報頭邊上刊出一則簡短的獨家消息《夏夢先頭部隊林葆誠已抵港》。直到1978年夏夢才組建了青鳥電影公司,投拍第一部電影,由許鞍華執導,電影片名《投奔怒海》就是夏夢特地請金庸改出來的,大概在1982年。倪匡說:「他這一生對電影最大的貢獻,只怕是把原來叫《船民》的一部電影,定名為《投奔怒海》。『投奔怒海』如今已成為某種行動的專門名詞了,影響無比深遠。」

《明報》為一個女明星開旅行記專欄還是第一次,以後似乎也未見。夏夢的消息不時出現在《明報》頭版的「伶星專欄」,事無巨細,如《夏夢穿百鎊衣》《夏夢買馬,亂石投林,美容秘訣,敬遠脂粉》……

再問許國,許國比較「老狐狸」,答:「好似是。」敬上老酒一大杯,許酒後吐真言:「好似追過陳思思,唔!又好似是夏夢。」

他https://read.99csw.com筆下的武功當然出於他的想象,但是細心的人還是發現了這些武功的源頭,在形的方面,主要取自舞蹈,在神的方面則來自哲學思想,特別是道家思想。黃蓉的武功基本上就是舞蹈,「蘭花拂穴手」這個名字就有舞蹈的姿態,「落英神劍掌」的身法如同落花。桃花島上,黃蓉在花樹底下舞蹈起來——

四、《雪山飛狐》

金庸離開《大公報》前,就編過《絕代佳人》《不要離開我》《蘭花花》《歡喜冤家》等電影劇本,《絕代佳人》《蘭花花》先後被長城電影公司拍成了電影,其中,《絕代佳人》由影星夏夢主演竊符救趙的趙姬,在內地公映,1957年獲得文化部的優秀影片榮譽獎,金庸也獲得一枚編劇金獎章。

與金庸有交往的台灣女作家三毛說:「金庸小說的特殊之處,就在於它寫出一個人類至今仍捉摸不透的、既可讓人上天堂又可讓人下地獄的『情』字。而不了解金庸與夏夢的這一段情,就不會讀懂他在小說中『情緣』的描寫。」

二、《夏夢的春夢》

1975年與金庸認識的沈西城為此問過金庸的多位老朋友,倪匡、許國是其中兩個。沈還問過導演李翰祥——他跟金庸在「長城」也算是半個同事,李半開玩笑地說:「哎呀!你的媽,怎麼要挖金庸的疤?」沈問:「李大導,你只會耍我,卻不摸自己屁股,你的大作《三十年細說從頭》有哪一個你大導的老友不給你挖疤了?」李翰祥樂了,仰天打哈哈:「金庸追女明星有啥稀奇?我不是也追過的嗎?窮就不能泡妞嗎?」「那麼金庸泡到了嗎?」「當然泡到,短癮好過無癮呀!」

我以小說作為賺錢與謀生的工具,談不上有什麼崇高的社會目標,既未想到要教育青年,也沒有懷抱興邦報國之志……不過我寫得興高采烈,頗有發揮想象、驅策群俠于筆底之樂。

他在另一場合也說過,自己在長城電影公司工作時間不長,「他們對於戲劇的限制非常嚴,編個劇本要這審查、那研究,工作很受限制,那不是個適當的創造環境,我沒有待下去」。

「射鵰」中的人物個性單純,郭靖誠樸厚重、黃蓉機智狡獪,讀者容易印象深刻。這是中國傳統小說和戲劇的特徵,但不免缺乏人物內心世界的複雜性。大概由於人物性格的單純而情節熱鬧,所以「射鵰」比較得到歡迎,曾拍過粵語電影,在泰國上演過潮州劇的連台本戲,目前香港在拍電視片集,曾譯成了暹羅文、越南文、馬來文(印尼),他人冒名演衍的小說如《江南七俠》《九指神丐》等種類也頗不少。

1959年5月19日,《射鵰英雄傳》在《香港商報》刊完862段,那正是《明報》創刊的前一天。金庸在「全書完」後面有個告白:

金庸的劇本大都屬於純娛樂性質,喜劇化的成分較重,追求生活情趣,迎合普通市民的口味,缺乏深刻的內容,但他也為此花了無數的心思。讓他興奮的是,還有機會親自導演。他根據《傲慢與偏見》改編的《有女懷春》,1958年由他和名導演程步高合作導演,傅奇、陳思思扮演男女主角。1959年,他又與胡小峰合作導演了另一部電影《王老虎搶親》,夏夢、李嬙等主演。但他從來沒有獨立導演過一部影片,這是他短暫電影生涯中的一個遺憾。

「西施怎樣美麗,誰也沒有見過,我想她應該像夏夢才名不虛傳。」在金庸眼中,夏夢是最美麗的女人。「為了接近夏夢,金庸曾特意到長城公司做過編劇。金庸對她的精神迷戀,成為當年香港『才子佳人界』的一段佳話。」

當時,金庸雖離開了《大公報》,與老同事的來往還是很多,在周榆瑞家的宴會上,他和羊朱、梁羽生談起這個結局,他們都覺得比較新奇,雖然並非贊同。1960年10月5日,《新晚報》十周年,他寫了《<雪山飞狐>有沒有寫完》一文,他說,寫這個結尾,他想到了西方中世紀著名的故事,公主、宮女和武士、餓獅,想到了美國作家馬克·吐溫的小說《中世紀的傳奇》。

回想十多年前《香港商報》副刊編輯李沙威兄對這篇小說的愛護和鼓勵的殷殷情意,而他今日已不在人世,不能讓我將這修訂本的第一冊書親手送給他,再想到他那親切的笑容和微帶口吃的談吐,心頭甚感辛酸。

胡一刀、苗人鳳的故事出自眾人之口,有人說這是學日本電影《羅生門》三個人講同一件事,但講法不同。他卻說是從《天方夜譚》講故事的方式受到的啟發,對同一件事不同的人有不同的講述,再加上了一些戲劇的成分。

read.99csw.com

金庸應約為影片《鸞鳳和鳴》寫過一首「猜謎歌」,是石慧飾演的人物洗澡時唱的,導演袁仰安要求決不可有絲毫「香艷」色彩,以免令人想入非非。他苦思冥想,突然想起小時候姑母給他猜的一個謎語——「什麼東西越洗越臟」?謎底是「水」。這個謎語觸發了他的靈感,有了越洗越髒的水,再加上越揩越濕的毛巾、越洗越小的肥皂,一首洗澡時哼的「猜謎歌」就誕生了。

從1953年到1958年,金庸以「林歡」的筆名在《長城畫報》發表過至少五十篇談電影的文章,以理論性的居多。他與電影圈早就混得很熟,經常一起吃飯、聊天,參加他們的聚會。導演程步高從內地暢遊回港,長談一番之後,他們一起去看畫展。因電影界朋友請吃飯,他與法國電影人有過一席談,寫了一篇《快樂與莊嚴》。1953年除夕,他參加長城電影公司的迎新年晚會,與電影明星樂蒂共舞,照片就登在《長城畫報》上。1955年除夕,在電影界的聯歡晚會上,大家正在舞池中跳舞跳得很高興時,蘇秦忽然大聲問金庸:

各位親愛的讀者:我在本報撰寫《碧血劍》與《射鵰英雄傳》,前後已近三年半,承蒙各位讀者不斷地來信指教和討論,使我得到很大的鼓勵,心中自然是非常感激的。……我和《商報》同仁以及《商報》的讀者們交情已不算淺,本來應該續撰新作,只因最近我其他的事務比較忙碌,實在抽不出時間,只好與各位讀者暫別,將來一俟有暇,當再在本報與各位相見。

一、「長城」電影

郭靖與一代梟雄成吉思汗在草原上縱馬馳騁,留下了這番對話。金庸在戰亂中痛失慈母,大動蕩好不容易結束,父親又遭不測,亂世的痛苦使他對功與罪、是與非有著自己的看法,「殺的人多卻未必算是英雄」是他深入骨髓的體會,他厭惡一切剝奪人類生命與幸福的戰爭,他鄙棄白骨換來的英雄,他借郭靖之口否定暴力與殺戮,寫出了對和平的全部渴望,對他而言還有什麼比和平更可貴的呢?

有記者問羅孚,金庸暗戀夏夢是否真的?羅孚確定地回答:「是真的。」記者又問他有沒有追過夏夢?羅孚回答「說是追過夏夢」。

1962年秋天,夏夢有一次長時間的歐洲旅行,《明報》不僅追蹤報道她的旅行蹤跡,而且還在顯著位置騰出版面為夏夢開闢專欄,刊登她旅行中的來信。

隨著《明報》的問世,金庸當然不可能再為《香港商報》寫連載了。

(郭靖)當下昂然說道:「……我只想問你一句:人死之後,葬在地下,佔得多少土地?」成吉思汗一怔,馬鞭打個圈兒,道:「那也不過這般大小。」郭靖道:「是啊,那你殺這麼多人,流這麼多血,佔了這麼多國土,到頭來又有何用?」成吉思汗默然不語。

他在「長城」的同事,後來在《明報》工作多年、以寫「哈公專欄」出名的許國說:「查先生是一個專于感情的人,我跟他共事于長城電影公司時,查先生喜愛上一個美麗的女明星,那女明星是一流的大美人,而我們的查先生那時不過是一個小編劇、小說家,當然得不到那位女明星的青睞。」

夏夢本名楊漾,祖籍蘇州,1932年生於上海一個知識分子家庭,父母都愛好京劇,從小受到家庭熏陶,京劇、越劇都能朗朗上口。1947年她隨家人南下香港,就讀於瑪利諾女書院,1949年在文藝聯歡會上,演出英語舞台劇《聖女貞德》時,她主演貞德,獲得極大的成功。人們誇她:「人既漂亮,戲又演得精彩。」她喜唱京劇,是一名出色的花旦。1950年她18歲那年和同學毛妹(導演袁仰安的女兒)到長城電影公司參觀,受到賞識,由此進入「長城」,迅速在銀幕上放出光彩來。她的扮相宜古宜今,是公認的會演戲、有學養又美麗的女演員。她不僅在銀幕內外的風度令人傾倒,而且語通中外,學及古今,博覽群書。她從小就喜歡運動,中學時參加過全校籃球班際比賽,到了「長城」,為了留指甲,放棄籃球,請了一位教練學網球。

電影圈的這段日子是金庸漫長人生中的一支小插曲,很多人甚至不知道他做過電影編劇,還做過導演。1979年11月16日,他在台灣訪問,在導演白景瑞的公館「小白屋」,電影界的導演、編劇、演員、影評人聚在一起,和他談電影。白景瑞說自己與金庸相交十年,還不知道他當過導演的事,眾人也紛紛說不知道。他回答:「你們都不知道,證明我搞電影完全失敗。」那晚,好奇的林青霞向他提了好幾個問題。在另外的場合,他也說自己在電影工作上是完全不成功的。

九*九*藏*書

再問倪匡,倪匡比較老實:「好像追過夏夢……」

法國作家大仲馬的《基督山伯爵》是金庸最喜愛的小說之一,不管有意或者無意,他的小說受到《基督山伯爵》等西方文學作品的影響,不僅表現在刻畫、描寫人物等小說技巧、方法上,更主要的是精神、氣質上的影響。按照中國傳統觀念,殺父之仇不共戴天,父仇子報,以牙還牙,以血還血,乃是天經地義的。這一簡單的復讎模式早已內化為民族潛意識,為芸芸眾生所普遍接受,更是中國文學作品長久闡述的主題之一。而《基督山伯爵》表現的善惡觀念,對復讎的處理,直接影響了《雪山飛狐》對人物命運的安排、性格的塑造。

故事本身不過是一個俗套,江湖恩怨、武功高低、藏寶圖等,但在這部不算長的作品中,他引入了一些新的寫作手法,比如完全採取倒敘的方式,改直寫為暗寫。比如將說故事與戲劇的方式結合起來,借「一天」來表現一百多年,小說交代,這一天是乾隆四十五年(1780年)三月十五日,距離李自成兵敗九宮山已一百三十幾年。

倪匡說:「在1957年,若是有看小說的人不看《射鵰英雄傳》的,簡直是笑話。」金庸創造了一個神話,這是他意想不到的:

自始至終我覺得乾電影這行拘束很大,特別是在「長城」此等左派公司,他們的攝製方針和我個人的意見很不相投,比如他們很注重思想教育,當然,我不是否定他們,但自己的藝術創作意圖因此不易發揮。後來,我所編寫的劇本好幾個不獲通過,興趣自然大減,兼且到了五九年,左派公司對電影製作的方針越趨嚴格,有時整年間也拍不到一兩部戲。總括來說,乾電影時工作未見順利,自己又沒有能力搞電影公司,相反地,辦小型的報紙,需款不多,但給我發揮的機會則較大,故轉而辦報。

烏柏樹是江南的一個樹種,南朝《西洲曲》中有「日暮伯勞飛,風吹烏柏樹」的詩句,這是金庸魂牽夢縈的故鄉風物,是他永遠的夢,一打開記憶的閘門,他往往身不由己回到兒時熟悉的那片土地,回到少年時一再仰望過的天空。一個出生在世代讀書人家,在戰亂中成長起來、飽經憂患的讀書人,因為大時代的變動,漂泊異鄉,在小小的香港落腳生根,但他身上的文化因子全部來自那片古老的土地。從《書劍恩仇錄》到《射鵰英雄傳》,傳達的首先是他所賴以安身立命的文化,武俠小說僅僅是一個載體,一種市民文化的載體,他把內心的傷痛、時代的瘡疤都寄寓在這一高度市民化的載體中,這一切,他本人也許完全是無意的。

金庸對這件往事,一直都沒有提起。但在他的小說里,不難看到夏夢的影子。「射鵰」里的黃蓉,「神鵰」里的小龍女,《天龍八部》里的王語嫣,無論一顰一笑,都跟夏夢相似。

《明報》社評向來評述社會大事、國際風雲,為一個女明星送行,這是僅有的一次破例。

在郭靖身上依稀可以看到金庸自己的影子,他說:「寫郭靖時,我對文學還了解不深,較多地體現自己心目中的理想人格。如果說有自己的影子的話,那可能指我的性格反應比較慢,卻有毅力,鍥而不捨,在困難面前不後退。我這個人比較喜歡下苦功夫,不求速成。」

兩人生死決鬥又惺惺相惜,白天激戰,晚上抵足而談,比武歷時三日,每日都有不同的變化。除了兩個主角之外,並穿插以周圍的人各式各樣的活動,在比武過程中突出了主角的性格,描寫了周圍的人物,渲染了現場的氣氛,又從正面、側面,或淡描或濃抹地勾勒了主角高明的武藝。讀者看得緊張、「過癮」……

三、《射鵰英雄傳》

事實就是這樣,由於香港是一個具有極大自由的地方,任何人不僅可以有居留的自由,也有遷徙的自由,不參加政治活動的自由;或者是「在居留與政治活動兩者發生矛盾的情況」之下,有抉擇去留的自由。……夏夢就是在這樣的情況之下,飄然遠引的,也可九九藏書以這樣說,這是香港的自由給予了她最大的方便。

自1957年元旦以來,《射鵰英雄傳》一直在《香港商報》連載,偶爾金庸生病才會停下,比如1959年4月18日,編者告白,「金庸先生因病,『射鵰』暫停兩天」,4月20日恢復。1975年12月,他在「射鵰」修訂版《後記》中說:

1959年2月9日,金庸的第四部武俠小說《雪山飛狐》開始在《新晚報》連載。

短暫的電影編劇生涯,金庸因受不了左派公司的思想控制而選擇離開。也有人說他是落花有意,流水無情,情場失意,才決意離開。此後,他與左派電影圈仍保持著良好的關係,《明報》創刊當天僅有的兩個祝賀廣告都來自電影界,頭版是峨嵋電影公司,第四版是新新公司,這是長城電影公司總經理袁仰安辦的一家公司。

1954年到1958年的《長城畫報》上還有他為電影寫的許多歌詞,他為電影《不要離開我》寫的插曲《門邊一樹碧桃花》富有民歌風味:

1959年,金庸的電影生涯走到了盡頭。當初進「長城」,他以為電影圈會比較自由一些,和報館不一樣,想不到也是一樣——

《雪山飛狐》的真正主角其實不是胡斐,而是胡一刀,苗人鳳與胡一刀的比武——

他離開「長城」、自辦《明報》后,對夏夢的關注也是異乎尋常,1959年6月8日,《明報》初創不久,就在二版的副刊刊登了《夏夢練舞》(署名「黃蓉」)和夏夢的簽名照片,說她每天練雙劍對雙鞭,把「美」與「勇」結合,同時學技擊和舞蹈。

有一種說法,金庸與夏夢共事時,因為夏夢戲稱他為「姚家阿姨」,他為此起了一個鮮為人知的筆名「姚嘉衣」,所寫的影評「姚嘉衣專欄」也膾炙人口。

1967年9月,「左翼首席紅星」夏夢在拍了四十二部影片之後,結束十七年的影壇生涯,告別香港,隨丈夫移民加拿大。當時正值「五月風暴」,成千上萬的港人移民國外。《絕代佳人》在內地已受批判,夏夢以懷孕為由拒絕參加左派發起的示威。9月27日,《明報》在頭版頭條位置刊登「本報特稿」,獨家報道《夏夢已往加拿大》。9月28日,又在第二版頭條報道陶鑄欣賞這個古裝美人的消息。不僅如此,這一天,《明報》還異乎尋常地專門刊登了一篇詩意盎然的社評《夏夢的春夢》:

對於這許多年來曾使她成名的電影圈,以及一頁在影壇中奮鬥的歷史,夏夢定會有無限的依戀低徊,可是,她終於走了。這其中,自然會有許多原因,在我們的想象之中,一定是加拿大草原的空氣更加新鮮,能使她過著更恬靜的生活,所以她才在事業高峰之際,毅然拋棄一切,還於幽谷,遺世獨立,正是「去也終須去,住也不曾住,他年山花插滿頭,莫問奴歸處」。我們謹於此為她祝福。

他對情感生活向來諱莫如深,這件事也沒有聽到過他本人的任何說法,但他的老朋友、老同事都隱隱約約,沒有否認,該不是空穴來風,內情只有他心中最清楚。

他說的是實話,他寫第一部武俠小說時還在《新晚報》做副刊編輯,當時只是為了完成總編輯羅孚交給他的一項任務,不料受到讀者的大力歡迎,就一路寫下來了。他始終不是一個職業小說家,寫小說對於他從來都是一種副業。他的作品「也有一些對社會上醜惡現象與醜惡人物的刻畫與諷刺,然而那只是興之所至,是隨意發揮」。「真正的宗旨,當是肯定中國人傳統的美德和崇高品格、崇高思想,使讀者油然而起敬仰之心,覺得人生在世,固當如是。雖然大多數讀者未必做得到,作者自己也做不到,但若能引起『心嚮往之』的意念,那也是達到目的了。」這是他內心的獨白。還有一層意思,他沒有說破,在創作過程中他也未必是有意的,卻處處流露出來,那就是他的故國情懷、鄉土情結幾乎浸透在他的全部作品中。《射鵰英雄傳》開篇——

「你跳的是『百花錯舞』么?」附近的人都哈哈大笑起來,因為他們知道「書劍」中的陳家洛會使一套「百花錯拳」,每一拳打出來都是錯的。

1981年,他攜妻帶子回內地訪問,上海電視台臨時安排播出他參与執導的《王老虎搶親》,甚至將「導演林歡」改成了「導演查良鏞」。他卻坦率地說:「這部戲的主要導演是胡小峰先生,我當時對導演技術還有很多不懂。」他跟年輕的溫瑞安說起自己導演過幾部片子,溫知道其中一部是《王老虎搶親》,他馬上說:「拍得不好。」