第三篇 創立《明報》

第十章 明報集團

二、《明報周刊》

《鹿鼎記》真正的主角其實是康熙皇帝。在此之前,金庸的武俠小說始終貫穿著否定權力的線索,「俠以武犯禁」,俠與官、江湖與江山從來是對立的。《鹿鼎記》則完成了對權力的肯定,他心目中,這位開明君主「不但思想開明,而且很好學,還去學外國的學問」。

「明晚」副總編輯林山木(筆名林行止)1940年生在廣東潮州,中學畢業就踏入社會,60年代初進《明報》做資料員,勤奮好學,深得金庸賞識,1965年金庸資助他到英國劍橋工業學院攻讀經濟學。1966年初,他在英國收到《明報月刊》創刊號,裏面還夾著金庸夫婦署名的大紅致意卡片。從此,他經常為「明月」寫「英倫通訊」。1968年,他替「明月」採訪傅雷之子、鋼琴家傅聰,這是他第一次以記者身份所做的採訪,也是傅聰「投奔西方」后首次接受中文媒體的採訪,在「明月」3月號刊出,受到廣泛關注。他學成回港,正逢「明晚」創刊,從副總編輯做到總編輯,恰巧香港遇上第二次世界大戰後的第一個股市狂潮,一般報紙還沒有財經版,「明晚」卻以報道財經新聞為主。林行止的股評大受股民歡迎,成了股民心中的「財經權威」。「明晚」一般在下午一點多鍾出版,許多股民要等到讀了他的文章才做下午的交易,一時間「明晚」幾乎成了股民每天必讀的參考資料。

早在1964年1月12日,《明報》就和《南洋商報》合作,星期天出版彩印的《東南亞周刊》,八開,十六頁,隨報贈送。以後改為單張對摺印刷,改名為《明報星期畫刊》,也是隨報附送。

時值「五月風暴」之後,香港的秩序已恢復,經濟開始復甦,「明周」的出現正好符合了市民的閱讀趣味,滿足了他們的心理需要。「明周」對香港的生活尤其關注,《香港的夜色是世界上最美的,但這夜色值多少錢你可知道?》《香港海底隧道的最新發展》《四十元賭馬可以富甲香港》《轟動香港的萬麗娟事件》《尼克遜嫁女》《馬思聰嫁女記》《中蘇衝突幕後大秘密》《香港總督月薪幾何?》,從這些文章標題可以看出,「明周」與走知識分子路線的「明月」大為不同。

陳冠中回憶:「70年代是《明報周刊》的年代,香港人每星期日一家人上茶樓飲茶,都會帶上一本,以作談資。明星都很配合,誰要離婚,誰跟誰好,都自動在『明周』報料,狗仔很友善,主編雷偉坡在明星社交照片下的按語,抵死幽默。當時還有《新知》等多份大開本周刊,各有賣點,但動搖不了『明周』霸主地位。」

從1970年1月起,他的短篇武俠小說《越女劍》、系列隨筆《卅三劍客圖》在《明報晚報》連載了兩個月。他根據清代畫家任渭長的《卅三劍客圖》創作,別出心裁,依畫成文,有考證,有想象,有回憶。

1969年下半年,因為「明周」主編潘粵生要籌辦《明報晚報》,故由《明報》採訪主任、娛樂版主編雷偉坡接任「明周」主編。一開始雷說「明周」是潘編的,不能接受。金庸說,潘已經不編周刊了,你是他臨走時舉薦的,不信可以馬上打電話問問他。就這樣,多加點薪,也多加點辛,雷偉坡編起「明周」來了。當時銷路只有一萬多本,有一點虧蝕,編輯部只有四個半人,金庸實行精兵政策,再減一人,省下來的薪水,用來補貼稿費開支,稿費提高一倍,同事寫稿可以另得稿酬,多勞多得,增闢封面特寫,加設封面標題……幾個月下來,收支就平衡了。

他想起《明報》副刊「自由談」的編輯信條:有容乃大,無欲則剛。在他看來,有容就是門戶開放,對任何一種意見都不歧視,無欲就是決不企圖由此追求私利,除了讀者的支持之外,決不接受任何方面的津貼和影響。《明報月刊》以後大致上就是按這個辦刊思路做的,除刊載學術和思想性的文章、有關內地政壇內幕的文章,也登一些知識性和趣味性的文字。

「文革」是「明月」早期的重要主題,「明月」不僅及時報道、評論「文革」動態,而且明確表達了維護中華優秀傳統文化,反對教條主義、個人崇拜,反對破壞中國文物,反對壓制學術和文化人的堅定立場。「明月」回應「文革」的方式帶有更多文化的色彩。1967年9月號的「北平的回顧」特輯,有沈從文、郁達夫、周作人等作家的美文,還印了精緻的地圖(以後常有內地各城市的彩印交通圖)。那時,北京成了「文革」風暴的中心,菊人在《編者的話》中說,「但我們相信,它不會因鬥爭、奪權、革命等狂熱的口號,而從此喪失了它一貫的風格和氣質」。菊人將《明報月刊》辦成了一份高水平的綜合性知識分子讀物,殷海光、徐復觀、牟宗三、周策縱、余英時、夏志清、李歐梵、聶華苓、陳若曦、劉述先、汪榮祖、林毓生、夏濟安、金耀基、余光中、陳子藩、唐德剛……港台及海外許多有影響的學者、作家經常為「明月」撰稿,余英時說:「我一生投過稿的報刊不計其數,但我始終覺得『明月』最令我有親切之感。自由、獨立、中國情味大概是我對『明月』最欣賞的幾點特色。」殷海光聽說《明報月刊》「背景亦最清楚」,願意為它寫稿。唐德剛整理的《李宗仁回憶錄》、周策縱的《五四運動史》、湯因比的《人類文明的反省與展望》(司馬長風譯)等都在這裏連載。「明月」在香港乃至海外產生了廣泛影響,日本的中國問題專家經常寫信給胡菊人,索取中國內地政壇的資料。「明月」成為《明報》系統的金字招牌,在知識分子當中備受尊崇。每期一出,編輯部同人都很興奮:「又生下一個仔。」

胡菊人說「收到好稿最快樂」,最難忘就是收到精彩的稿子,他特別記得陸鏗的《三十年,大夢將醒乎?》,文筆內容兼美。1979年10月號大型特輯頭條刊出(署名「陳棘蓀」),他加了個編者按:「這是一篇踏實而大胆,情理兼備、文氣如虹的好文章,謹向讀者鄭重推薦。」此文一出,好評如潮,美國政府趕緊翻譯作為主要參考,台灣當局要軍人閱讀,並邀作者赴台,可見文章的感染力。

拉關係、組山頭、裙帶風、不重才能而重親誼故鄉、走後門、不講公德、枉法舞弊、隱瞞親友的過失,合理的人情義氣固然要講,不合理的損害公益的人情義氣也講。結果是一團烏煙瘴氣,「韋小寶作風」籠罩了整個社會。

11月28日,《明報》「自由談」刊出《<明报>晚報將創刊》一文。12月1日,《明報晚報》創刊當天,金庸在《明報》發表社評《<明报>的小七妹誕生》,說由於篇幅所限,有相當多的新聞、特寫、故事、分析文章無法在《明報》刊登,而這些材料內容都頗為不錯,值得讀者閱讀,晚報將成為日報的補充報紙,日報上已有的,晚報不再重複,晚報上刊載的內容,極大多數也不能在日報上讀到。晚報上的小說與散文,執筆者盡量與日報不同,他希望日報讀者也能成為晚報的讀者,日、晚報加起來能滿足他們的全部要求。比如,香港經濟近十年空前繁榮興旺,但《明報》對本港工商業的報道和服務頗為不足。晚報辟有「香港經濟」版,將在這方面努力,目前版面太少,但日後將全部擴充。《明報》雖有種種缺點,但有它的與眾不同之處,有獨立的品格和立場,將在晚報繼續保持。「大哥與七妹的氣質、思想、品格是一樣的,但外表、談吐、舉止卻完全不同。大哥嚴肅些,七妹愉快活潑些,年輕漂亮些。」

在現實生活中,喬峰這樣的英雄只能選擇自殺,韋小寶們卻總是活得好好的。金庸以他對人性的理解和他對國民性的觀察寫出了另一個阿Q形象。在幾千年的中國史中一直有兩類阿Q,一類是魯迅的阿Q,卑微地活著,卑微地死去,大多數中國人都可以從中看見自己的影子。韋小寶是另一種阿Q,是生活中的成功者,在他身上同樣可以看見古往今來多少名流紳士、達官貴人的影子。

金庸最初不大讚同登情書,他把編輯找來罵,說人家的隱私不能登。「如果傳媒只為賺錢,倒不如開個舞廳、妓院賺得更多。那時人家買《明報》,便是因為它不咸濕,不下流,不侵犯隱私。」1971年1月17日,「明周」114期刊登《陳齊頌的情書》,說是「情書」,其實是26歲的女演員陳齊頌寫給家人的信,關於她和黃天佑在美國戀愛、訂婚的事。

韋小寶總是腳踏兩條船,兩面討好,處處為自己留後路。他善於搞人際關係,對上一套,對下一套,總是讓人對他有好九_九_藏_書感。他善變,善於保護自己,什麼時候都不吃虧,在不損害自身利益時,他慷慨大方,能與別人共享利益,還能大把花錢收買人心。他說:「我憑什麼本事擁官晉爵?最大本事便是拍馬屁,拍得小皇帝舒舒服服,除此之外,老子的本事實在也平常得很。」

當年12月,《明報月刊》那一期的發行接近35000冊,海外訂戶超過三分之一。這是「明月」的黃金時代,最多一期曾發行到4萬多冊。

「明月」創刊正是「文革」席捲古老中國的前夜,金庸自稱跟「文革」對著干,彭德懷受迫害,「明月」發表文章稱譽彭大將軍,出版《彭德懷集》,記錄他的功績,披露對他攻擊的不公道。北京揪斗吳晗、周信芳,「明月」附贈《海瑞罷官》《謝瑤環》劇本的小冊子。鄧拓、廖沫沙挨整,「明月」發表「三家村」的文章,出鄧拓的集子,封面刊登灕江風景畫時還附上鄧拓的詩。更多的時候,「明月」並沒有聲明反對「文革」,但凡是「文革」批判、破壞的中國文化,「明月」都針鋒相對地給予讚揚、肯定,黃胄、黃永玉挨批判,「明月」以他們的繪畫為插圖。沈從文、夏衍、秦牧的文章也都有刊登。「明月」上的文章與金庸在《明報》為紅線女、周信芳等人執言的社評如《周信芳開始受清算》《為紅線女抱不平》等相呼應,對文化的遭殃表達了無比的悲憤和惋惜。

如果說到盡文化人責任的話,查先生對我說的話果然實現了。事實上沒有任何一個地方,為這兩件國家大事,可以像在《明報月刊》那樣,盡到這樣徹底的文化人責任。

他性格中還有一點是適應環境,講義氣。這是一種生存的本能,「中國人口眾多,土地有限,中國人一向在艱苦的環境里進行著異常的生存競爭,為了活命和繁衍,會用盡各種可能的手段……重義氣這一點恐怕也跟生存環境的艱苦有關」。

《鹿鼎記》把「韋小寶作風」寫得活靈活現,甚至不無讚許,因此淡化了批判的功能。「事實上,我寫《鹿鼎記》寫了五分之一,便已把韋小寶這小傢伙當作了好朋友,多所縱容,頗加袒護,中國人重情不重理的壞習氣發作了。」有記者問他:「韋小寶這個人物有沒有您查先生的些許影子?」他毫不責怪,坦率地說:「在構思一些故事情節時,曾設想自己如果遇到韋小寶當時當地的境遇,自己也會做相同的選擇。」

陳省身、華羅庚、黃昆、王選、周光召、許倬雲、金克木、陳世驤、夏濟安、李歐梵、馮其庸……這些海內外學者都被金庸的武俠作品吸引。余英時60年代在美國就看他的武俠小說,1971年回香港,就請人介紹自己與金庸認識。

雷偉坡是資深的娛樂記者,《明報》娛樂版的專欄擁有不少熱心讀者。為了擴大銷路,增強周刊的刺|激性,他大胆創新,大量聘用女記者、女編輯來采編娛樂圈新聞。《香港小姐何秀汶情書》轟動一時,是何寫給前任男友、影星陳百祥(綽號阿叻)的,寫信時陳還未成名,跟朋友組織了一支樂隊在夜總會演出,是個標準的花|花|公|子,女朋友成群,何不過其中之一。此時陳已在電影界出頭,「何秀汶情書」恰好滿足了一些市民對其過去感情生活的好奇心,「明周」一下子增加了好幾萬發行量。雷偉坡到處挖掘娛樂圈的秘聞,經常刊載獨家娛樂新聞。由於他長期從事娛樂新聞工作,與很多影視歌星有交情,報紙娛樂版的版面又有限,所以他們更願意向「明周」披露一些私生活和感情秘密。在雷偉坡手裡,「明周」逐漸變成一本娛樂周刊,重點報道娛樂圈的消息,開創了香港娛樂周刊的先河。

「明晚」介於嚴肅與通俗之間,以白領階層為對象,與《華人夜報》走的是不同路線。「明晚」初期只有「香港經濟版」,經濟新聞佔了30%,25%左右的版面刊載馬經、娛樂內容,沒有社評。「明晚」初創的一年半,他的大部分心力都用於晚報。1972年初,「明晚」大致定型,成為一份以經濟為主的高級晚報,關注財經和股市消息,日發行量四五萬份,試圖與創刊於1938年8月、當時發行量最大的《星島晚報》(10萬份)一較長短,爭奪讀者和市場份額。

「明月」的成長正好伴隨著「文革」的進程,「破四舊」、焚書籍、「批判資產階級學術權威」,大革文化命,打倒一切,否定一切,生靈塗炭,文物為灰,疾風暴雨的階級鬥爭,令悠久的傳統文化受到有史以來最嚴峻的挑戰,僥倖逃過反右的知識分子也難逃「文革」一劫。胡菊人說,當時海內外中國人有一種中國文化將要滅絕的危機感,他們覺得「明月」就像是從垃圾堆里撿回了珍寶,一圖一文都特別珍貴,似乎「明月」在做一種文化藝術救亡的工作。

1968年前的幾年,《明報》不斷收到外地讀者來信,要求他們出版海外航空版。這些讀者絕大多數是香港出去的,他們在香港讀慣了《明報》,雖然離開了,但對香港的事物還是戀戀不捨,《明報》就是其中之一。但金庸考慮出航空版的費用巨大,擔負不了。「明月」一個月才出一期,又偏重學術性,無法滿足這些讀者的要求,所以他早就計劃出版一份周報,一方面向香港讀者介紹全世界一周來的大事,另一方面向海外讀者介紹一周的香港新聞。他希望能集納各地中文報刊的精華,編成一本既有娛樂性又有知識性的周刊,使散落在世界各地的華人同胞可以每周一次獲知中國的消息。周刊籌備了很久,配備的人力物力在同類刊物中都算得上比較充分。周刊的內容雖與日報、月刊很不相同,卻也是相互輔助的:日報因為篇幅限制,很多資料和文件不能都發表,他希望由周刊來補足這個缺陷;與月刊相比,周刊則更偏重新聞性。

現在阿訥十二歲了,已會翻閱月刊中的圖片和一些最淺近的文字。原來,我們的孩子(我們夫妻二人的)和我們的刊物(我們工作人員與作者、讀者們的)都已長大了。朋友們都說我們的阿訥很美很乖,也說我們的月刊辦得不錯。我只希望,當我自己的生命結束而離開這世界時,阿訥(還有她的哥哥姐姐)也仍是這樣乖,過得很幸福。我們的月刊也仍是像過去十年那樣,從不脫期出版,得到許許多多人的喜愛。

「明月」第一年,他廢寢忘食,忙得不亦樂乎,很少回家吃飯,連《明報》的事也很少顧及。妻子朱玫每天在家裡做好飯菜,坐船過海,給他送來,經常沒法照料孩子,那時他們最小的女兒阿訥只有兩歲多。有一天,這個向來文靜的小女孩忽然爬到鋼琴上,摔了下來,跌斷了左臂。他接到大孩子的電話,連忙趕回家去,抱了阿訥上醫院,阿訥沒有哭,只是睜著圓圓的大眼睛望著他,他心中卻在想著那一期的「明月」還沒有找到合適的插圖,而發稿的期限已到了。

自1959年以來,十幾年間,正是金庸一手寫武俠,一手寫社評,成就了他的事業,使《明報》從一張微不足道的娛樂小報,成長為香港舉足輕重的大報,從三個人發展為一個廣有影響的明報企業集團。

精通日語的沈西城看過一套日本片集,是講豐臣秀吉的,裏面有一個小朋友,跟韋小寶一樣靠拍馬屁加小聰明起家,卻令豐臣秀吉寵愛得不得了。這是根據日本作家矢田插雲的小說改編的,內地、港台都沒有中譯本,金庸不懂日語,斷無理由看過這本小說,「那麼情節相同,是純屬巧合了吧」!

《鹿鼎記》在報上連載了一段時間,紅學家林以亮偶遇金庸,談起他的新作,向他深表欣賞,認為是開闢蹊徑的嘗試,隱然與西方新潮小說遙相呼應,男主角韋小寶是個「反英雄」,小說本身也是「反傳統武俠小說」。小說的寫法有些地方引用正史,表面上一本正經,骨子裡卻冷嘲暗諷,令人想起18世紀大詩人蒲柏「仿史詩」的諷刺作品。他聽了這番話,興緻勃勃地囑林以亮整理一下這個想法,日後《鹿鼎記》出單行本時寫篇介紹文章。

「五月風暴」前夕,金庸已將《明報》的觸角伸到海外,他與新加坡梁介福藥行創辦人梁潤之合股創辦《新明日報》,他是大股東。1967年3月18日,先在新加坡正式問世,4月8日又在吉隆坡出版,宣布「以文人辦報方式,圖發揚中華文化,促進國家社會繁榮及團結」。起初新、馬兩地用同一個版,1968年12月16日起,分頭在兩地排印、發行,分為新加坡《新明日報》和馬來西亞《新明日報》,不過副刊、小說的稿件則港、新、吉三地同用。在馬來西亞辦報不像香港、新加坡,《新明日報》在吉隆坡印妥后,需整夜開動大批貨車把報紙運往別地。馬來西亞《新明日報》創刊之初,就以獨家連載金庸武俠小說、刊出內幕娛樂新聞及副刊、馬經等特色吸引讀者,每天出六大張,售價一角。從《明報》編輯部、經理部派出去的工作人員,在當地獲得良好聲譽。兩家中文報紙在當地發展很快,不到幾年就躋身大報行列,成為發行量最大的幾份中文報紙之一。到1979年,新加坡《新明日報》已日銷10萬份,因當地政府的嚴格限制(外地人士只能持有新加坡公司3%的股份),金庸就將股份退出了。九-九-藏-書

從1955年到1980年,正是金庸人生的黃金歲月,從《新晚報》《大公報》到長城電影公司,再到自辦《明報》,寫武俠小說始終只是他的「副業」,卻給他帶來了巨大的名聲。數十年後,《大公報》老同事黃永玉還很不理解:「這個人是很聰明、很有魄力的人,怎麼最後弄得成一個武俠小說的著名作家?在我來講是可惜了。」

《鹿鼎記》可以看作是他新的嘗試,屬於英雄的時代已經過去,他走向了韋小寶。一部《鹿鼎記》,不再是英雄的慷慨悲歌,說是武俠小說,已沒有「俠」。「『大俠』走至窮途末路,那麼金庸又有什麼出路可以提供呢?他提供了三條路線:令狐沖的出世、韋小寶的玩世及康熙的以天下為己任。」從1955年起,十七年間,他一共寫了十一部長篇武俠小說,四部中短篇,他用書名首字作了一副對聯:

「明月」從創刊號起連載蔣夢麟的回憶錄《西潮》,從第三期開始獨家連載張國燾的《我的回憶》,張在早期共產主義運動史上有著重要地位,當時住在香港,回憶錄一經刊出,就在海內外引起極大反響,「明月」一炮走紅。

飛雪連天射白鹿,笑書神俠倚碧鴛。

如果說《明報》「自由談」追溯的是《申報》的「自由談」副刊,月刊讓金庸羡慕的有《申報月刊》和《東方雜誌》,周刊他想過要效仿的則是當年的《國聞周報》,因為它比日報的銷售時間長了七倍,比日報流傳更廣,及於當時中國多個偏遠的省份。他說:「取法乎上未必就一定能得乎中,但想到一個光輝的榜樣,似乎總有一些軌跡可循。」

研究現代文學史料的上海學者陳子善,直到1978年秋天,在門禁森嚴的新華社資料室初見「明月」合訂本,「又驚又喜」,眼前展現的不啻一個嶄新的世界,「政經學術,匯於一刊」。

經濟學家張五常1958年在多倫多追讀《射鵰英雄傳》時,就對文學專家王子春說:「如果《水滸》是好文學,那麼金庸的作品也是好文學了。」

1986年10月8日創刊的《明報電視周刊》曇花一現,不到一年就停刊了。

「明晚」拖到1988年才停刊,金庸遣散79名員工,補償金髮了兩百多萬元。當他決定停辦「明晚」時,幾乎全報館的人都反對,認為這張報紙辦了很久,曾經很成功。他說,「作為報人,我希望她能辦下去,但作為企業家,看到她虧損,且沒有好起來的可能,我只能把她結束。有人說結束會對我的聲譽有損壞,我說如果不結束對我的聲譽也是損壞,但過後人們會認為我的決定是對的」。

因對銷路沒有把握,創刊號只印了兩千份,沒想到銷路出乎意料地好,各處報攤五天內就銷售一空,讀者紛紛到報社求購,香港和外埠的代理商函電交馳,要求添補,因為加印彩色圖版費時,需要一周,1月8日《明報》刊出「《明報月刊》道歉及再版啟事」。讀者謝時亭說,連跑了六個報攤才買到一本,而且正好是最後一本,立刻在街上讀了起來。「在此時此地,能出版一本嚴正的大型綜合性雜誌——《明報月刊》,真是難能可貴了。」這大概是它一出刊就受到關注的原因之一。創刊號一再加印,一直印到第五版,約有上萬冊。

其實,每次出單行本前,他都修訂過一次,這次更是仔細,「幾乎每一個句子都曾改過。甚至第三次校樣還是給改得一塌糊塗。對負責校對的蔡炎培兄、明報出版部排字房領班陳棟兄及各位工友,常有既感且愧之念」。他個性堅毅好勝,對老朋友梁羽生1966年的批評很在意,努力學詩填詞,研究格律,在回目上都重新下了工夫,其他方面也多有改動。

韋小寶生於妓院,長於妓院,連名字也寫不了,簽名時只寫一個「小」字,「拿起筆來,左邊一個圓團,右邊一個圓團,然後中間一條杠子筆直地豎將下來」。他不是英雄,而是「反英雄」,在他身上差不多能找到國民性中所有的弱點,阿諛奉承、溜須拍馬、見風使舵、厚顏無恥、營私舞弊……但正是這樣的人成為了生活中的強者,在朝廷他得到皇帝的寵信,身居高位;在江湖他得到天地會等幫會的信任。甚至顧炎武、黃宗羲、呂留良等一代大儒都要推舉他做皇帝,嚇得他手裡的茶碗掉在了地上。他最後帶著七個如花似玉的老婆飄然而去。韋小寶的成功,「使顧炎武的滿腹經綸、陳近南的蓋世武功變得一錢不值」。

《明報周刊》為八開,二十頁,不隨《明報》附送,獨立發售,定價五角。它不是香港第一本周刊,之前已有《星島虎報》《星島周刊》。一開始,不少人認為這個計劃一定失敗,周刊向來免費贈送,突然要讀者出錢去買,會影響銷路。而且當時的報紙,一份也不過一角,「明周」卻要賣五角,無法競爭。金庸卻相信自己的眼光,「我們可以加多一些彩色,內容走一些較適合家庭婦女們看的軟性文章路線,我想是會有銷路的」。

雖然「明月」一問世即受到部分讀者歡迎,但離金庸的理想還很遠,他說,最初「過的是寂寥的歲月,作者不多,讀者也不算多,在學人之間沒能引起多大的注意」。他到各地舊書店著意搜求有關書刊,那段時間他常去日本,獨自在東京神田町的舊書店中翻找舊書,尋找可以用作插圖的舊圖片,那時的心情也是寂寥的。

香港左派批評家在攻擊、謾罵金庸時,就說他是「韋小寶主義」。

《鹿鼎記》成為金庸的封筆之作不是偶然的。1969年8月22日,《笑傲江湖》快要收尾時,他說:「只是為了寫武俠小說可以幫忙增加銷路,所以每日在自己的報紙上面寫一段,這是有這個必要,非寫不可,所以酬勞和一般情形就有點不同,報館給我的稿費也很少,假定報紙與我沒有關係,我就一定不寫了。我現在寫是為了娛樂。但是十部寫下來,娛樂性也很差了。也許要停寫幾年,才再繼續寫下去也說不定。現在娛樂自己的成分,是越來越少了,主要都是娛樂讀者。」「我覺得繼續寫下去,很困難。雖然為了報紙,有這個必要。有些讀者看慣了,很想每天一段看下去。但是我每多寫一部書,就越覺困難,很難再想出一些與以前不重複的人物,情節,等等。我想試試看是否可以再走一些新的路線。」九九藏書

明報集團行政委員會雷偉坡(右三)、董橋(右四)、許孝棟(右一)等在開會

只有作於1970年的短篇《越女劍》沒有包括在內。他的十五部武俠小說,「始於書劍飄零、指點江山,終於逐鹿問鼎、一爭天下;始於乾隆的少不更事,終於康熙的老謀深算;始於紅花會,終於天地會……始於天山,終於鹿鼎山;始於殘缺的英雄,終於完美的流氓;始於查良鏞自撰聯語為回目,終於取查慎行的詩聯為回目;始於『為賦新詞強說愁』的青春憂鬱,終於『卻道天涼好個秋』的強自寬解;始於『齊人有一妻一妾』的茫然,終於唐伯虎坐擁七美的坦然;始於萬隆會議開幕的序曲,終於『偉大的無產階級文化大革命』的尾聲;始於書、劍,終於鹿、鼎;始以江山,終以天下……」

這一年金庸負責編輯,規劃了「明月」的方針、內容和編排形式,「明月」已初步上了軌道。他每天還要寫《明報》社評和武俠小說,工作量實在太大,他要物色一個總編輯接替自己。胡菊人就在此時進入他的視線,菊人在「明月」11月號頭條位置發過《詩僧寒山的復活》。當時胡菊人在美國政府在港宣揚美國文化的刊物《今日世界》編輯部任職,月薪1200元港幣,被視為優差,薪水高,而且假期多,職業穩定,人事簡單,做滿十年可以移民美國,還有退休金。金庸開出月薪2000港元、總編輯、全權負責編務不受過問等優厚條件,誠懇地邀菊人加入「明月」,菊人卻猶豫再三,不是捨不得放棄穩定的工作和優厚的待遇,也不是不明白主編這樣一本大型綜合性雜誌的社會意義和文化意義,而是當時想利用《今日世界》的優厚條件攢點錢,兩三年後去外國讀個碩士或博士,走教書、學者的道路。菊人把這個心思都對他說了。

廣告影響我們(實際影響不大)只有一宗。有一次《明報周刊》有一篇文章,關於一瓶白蘭地酒,指其在港的售價遠比新加坡為貴。本來該瓶白蘭地酒早已在我們報紙預訂了一大版廣告,本報經理因此前來和我研究,看是否仍然登該篇文章。我讀後,覺得該篇文章寫得不錯,且那酒沒有理由在兩地的售價相距那麼遠,便決定即使失去該版廣告也照登。文章刊出后,該白蘭地酒那版廣告雖如期刊登,但後來再去爭取廣告就有困難了。

「明周」成為香港歷史最久、發行量最大的娛樂周刊,1982年起香港的「八卦」周刊滿街都是,也沒有威脅這份周刊的銷路。它不僅報道娛樂消息,也報道大眾關心的政治和經濟事件。「明月」「明周」如同《明報》的一對翅膀,有了這兩本刊物,明報集團粗具規模。金庸說,《明報》機構中,最賺錢的是《明報》,其次就是《明報周刊》。

經過四個月的籌備,到了11月、12月,金庸積極發稿、選畫、編排、校對、修改,1966年1月初,《明報月刊》創刊號在香港悄然問世,他在「興奮中帶著惶惑不安」,寫下《發刊詞》:

創刊前金庸想辦一份偏重新聞性的周刊,但從一開始便是以娛樂性為主,創刊號的封面人物是一位不知名的日本模特,穿著黑色泳裝。內容有港聞,有國際新聞,有經濟,有娛樂,有戴天、陸離、亦舒等人的專欄,娛樂是重要特色,這期的新聞有美國前總統艾森豪威爾的大孫女結婚、香港影星洪波在台北自殺等。

四、《鹿鼎記》:「韋小寶作風」

在雷偉坡的苦心經營之下,「明周」的發行量不斷上升,到70年代,每年贏利幾十萬元,80年代暴漲到一兩千萬,1990年的廣告收入就有7500萬元。「明周」的成功在香港帶動了一股娛樂周刊的熱潮,同類周刊紛紛誕生,百花爭艷,而「明周」穩居娛樂周刊的榜首。廣告雖是它的生命線,但金庸說:

金庸說,出版「明月」,「不但會累得《明報》垮台,而且會送了自己的性命。……而在那樣的政治環境中辦一本『明月』那樣的雜誌,等於把胸口放在槍口之前。我不是不知道危險,當時年少氣盛,幹了就幹了」。多年後回想,他覺得很對不起合作夥伴沈寶新,當時沒有向他詳細分析中間的危險與困難,沒有說明這是「性命交關」的事。雖然大家都知道是金庸乾的事,不會去找沈算賬,但不免拖累《明報》。他一再說的「拼了命出版『明月』」,「我決定把性命送在這刊物上的」,或許不無誇張,他當然知道,在人身安全有基本保障的香港,決心為中國文化拚命只是一種姿態,但有風險是確實的。

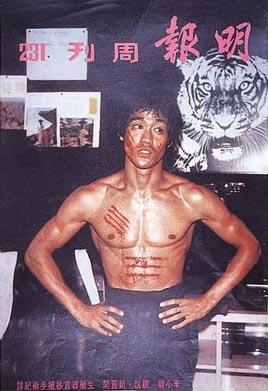

《明報周刊》封面人物李小龍

韋小寶沒有讀過《資治通鑒》之類的典籍,但他從小就看戲、聽說書,對歷史上為爭奪權力不惜血流成河、屍骨如出的故事並不陌生,他教羅剎國的索非亞公主先挑起天下大亂,然後亂中奪權,立竿見影。索非亞問他:「你怎知道叫兵士殺人、搶錢、搶女人,就可以殺沙里扎,殺彼得?」韋小寶微笑道:「中國人,向來這樣。」金庸解釋:「中國立國數千年,爭奪帝皇權位、造反、斫殺經驗之豐,舉世無與倫比,韋小寶所知者只是民間流傳的一些皮毛,卻已足以揚威異域,居然助人謀朝篡位,安邦定國。」

「金庸」常常淹沒了「查良鏞」,多數海內外華人心目中往往只有金庸,倪匡說「凡是有中國人的地方,都有人知道他的名字」,算不上誇張。二十五年,四分之一世紀的漫長時光,有多少少年讀他的武俠小說長大,不知不覺中受了他的影響,已不可能統計。嶺南大學教授劉紹銘回憶,當年追讀金庸武俠,到書店租閱,晨昏顛倒,一直到看完市上能供應的「現貨」為止,看「書劍」時捨不得一目十行,而像嚼橄欖一樣細心品味起來。

1972年9月23日,《鹿鼎記》在《明報》連載了1019天,結束時還有個小啟:「金庸新作在構思中。明日起刊載古龍新作《陸小鳳》。」但從此他的新作再無下文。

這些小說幾乎都是每天寫一段,大約構思一個鐘頭,寫一個鐘頭,每段千字左右,當夜排版,次日見報,有些一寫就是兩三年,有時寫到後面忘了前面是否交代過,有時沒有伏筆,前後有些不連貫,情感、故事有漏洞,在報上連載總是比較啰嗦。「很多時候拖拖拉拉的,拖得太長了,不必要的東西太多了,從來沒有修飾過。本來,即使最粗糙的藝術品,完成之後,也要修飾的,我這樣每天寫一段,從不修飾,這其實很不應該。就是一個工匠,造成一件工藝品,出賣的時候,也要好好修改一番。」從1970年3月起,他就開始修訂前面的作品,當時《鹿鼎記》每天還在報紙上連載。直到1980年修訂完成,足足花了十年時間。

《鹿鼎記》從一場文字獄開始,金庸在註解中說,這段故事是為痛惜「文革」文字獄而寫。當時,「文革」的文字獄高潮雖已過去,但慘傷憤懣之情,兀自縈繞心頭,他不由自主地寫進了小說中。《鹿鼎記》中的江湖也籠罩在爭權奪利的陰雲之中,韋小寶在神龍島上見到了宗教迷狂般的「政治集訓」,讓人想起內地當時的「早請示,晚彙報」和「忠字舞」「語錄歌」。

1965年8月2日,他寫信給大家,計劃取名為《明報月刊》,主要是由《明報》拿錢出來補虧,由《明報》來做編輯、發行工作。他認為,這樣一本比較理想的大型雜誌,每月的虧累數字恐怕相當不小,不能靠朋友們捐助來長期維持,他想以《明報》的人力、物力、組織力來支持,《明報》有排字房、印刷所和發行系統,而且有出雜誌的經驗。除了名稱與《明報》有聯繫外,雜誌的內容完全獨立,不受《明報》編輯部的干預,言論和立場都是獨立的,作者有充分的自由,決不接受任何方面的津貼。《明報》提供的只是物質上的支持,雜誌的成敗久暫,完全取決於能否得到海外學人的熱心參加,他只是代表《明報》出錢出力來參与這個計劃。這個計劃是大家所共有的。

1968年5月20日,在《明報》九周年社評中金庸就宣布創辦《明報周刊》,拖了半年,試版多次,從形式到內容一次又一次地作了調整,到11月17日才正式問世。之所以如此鄭重其事,是因為他們不斷提醒自己,《明報》和「明月」的讀者會對周刊抱有相當的期望,不能辜負了這番期待。當天,金庸的社評就是《<明报周刊>創刊——向明報讀者們致謝》。

九_九_藏_書

五、四分之一世紀

當《笑傲江湖》在《明報》連載時,越南西貢有二十一家中文報、越文報和法文報也在同時連載。越南國會中辯論之時,常有議員指責對方是「岳不群」(偽君子)或「左冷禪」(企圖建立霸權者)。當時南越政局動蕩,一般人對政治鬥爭特別感興趣。金庸筆下的人物更是香港市民茶餘飯後的談話資料,香港人論政,常會舉出他筆下的韋小寶、令狐沖等人,「這當然反映出這一類讀者的水平,無法用較高層次的人物和事件來說明問題,思想中熟悉的就只能是這種虛構的武俠人和事」。

金庸的目光穿過人性的柵欄看到了過去、現在和未來,他心中的英雄已經死去,我們只能和他一起面對韋小寶。他寫出了一個典型,表現了人性中的普遍性,從而超越了一般意義上的武俠小說。韋小寶無疑比喬峰、令狐沖、胡斐、郭靖更接近生活的真實,也更加生動。重要的不是他在清廷與漢人江湖之間站在哪一面,而是他的身上照見了多少中國人的影子。他是一面鏡子,一面哈哈鏡,照出了國民性中許多的醜陋,照出了中國人性格中不怎麼光彩的一面。

從妓院到宮廷,從江山到江湖,韋小寶無往不勝的法寶到底是什麼?有人總結,一是察言觀色,隨機應變,拍馬常常拍得恰到好處,二是吹牛撒謊,隨時隨地可以漫天撒謊,糊弄人。

此時明報集團已粗具規模。1969年5月21日,《明報》創刊十周年次日,金庸在《「十年辛苦不尋常」》社評中說,報慶酒會上來賓中至少有十人對他說,《明報》是自己的報紙,為自己的報紙創刊十年紀念而慶祝。有一位朋友說,「十年來,即使是颱風的日子,也冒大風大雨,開了汽車去買一份」。當年10月17日,《明報》轉載《星島日報》前一天的消息,香港中文大學集體通訊中心9月進行調查,香港讀中文報的居民中,有11.2%的人閱讀《明報》,僅次於《星島日報》和《星島晚報》。

「明月」初創,金庸自任總編輯,助手一開始只有許冠三和王世瑜(助理編輯兼校對、秘書),後來增加黃俊東、丁望、司馬長風、孫淡寧,王司馬負責版頭畫和標題的美術字,有時封面也是他的畫,印刷、發行和經理工作由沈寶新、戴茂生、陳華生、王陵等人操辦。金庸決心將這份許多人認為絕不可能生存的刊物辦成,當時他家在九龍,特意在港島跑馬地租了一層樓作為編輯部。他把間隔的牆壁都拆掉,連廚房也取消,成為空空蕩蕩的一間大書房,裏面放滿了他喜愛的圖書、畫冊,他整天在這裏查資料、翻圖片、編稿件,「許多歐美出版的,相當精好的圖片歷史書、美術畫冊等,原是適應自己興趣而購下的,沒想到現在辦月刊時派上了用場」。

「韋小寶自小在妓院中長大,妓院是最不講道德的地方;後來他進了皇宮,皇宮又是最不講道德的地方。」他的性格就是在這種環境中形成的——

《華人夜報》最初是一份娛樂性晚報,走大眾化路線,以報道吃喝玩樂為主,還有一些色情內容(不斷推出香艷小說,艷|情|小|說等),創刊不久,就有3萬多份發行量。據說朱玫對《華人夜報》和王世瑜很不滿,認為報紙刊登這些色情文章,有損報格,王堅持自己的主張,不予理睬,雙方發生爭執,朱玫要求金庸立即辭退王世瑜,他左右為難,王則一氣之下帶著多名得力記者辭職走了。《華人夜報》難以維持,於1969年停刊。

這得感謝查先生。而查先生那句話,也確是使我在以後一直當編輯,至今未已,學者之夢當不成,但是文化人的職分倒是盡成了。

龍應台回憶,70年代台灣的大學生,正是吸收「明月」的文化養分,在這養分中成長起來的,「香港對於我們那個時候的台灣,簡直就是一扇自由的窗口,唯一有自由空氣的地方」。從1967年到1969年,殷海光在跟學生盧鴻才、張偉祥等人的通信中不斷提及《明報月刊》,叫他們寄刊物來,並說「在此間是珍品」,得知胡菊人要寄贈全套,他高興極了。

1952年出生的作家陳冠中在香港長大,70年代從大學預科開始看《明報月刊》,上大學后更一期不缺。雖然沒有碰到過其他同學跟他談起「明月」,但他堅信大學象牙塔外,在香港和海外,「有個廣闊的天地,裏面都是知識分子,而他們個個看《明報月刊》」。他看過的《明報月刊》都是胡菊人主編的,在他心目中胡菊人就是《明報月刊》,代表著知識分子。陳冠中在大學時代即認定,寫中文文章要登上《明報月刊》,才算是最高榮譽。1977年,他大學畢業兩年,已自辦《號外》雜誌,他的第一篇萬字長文《華人移民美國血淚簡史》卻投給了心儀已久的《明報月刊》,結果大大超出他的預期,不僅分兩期在10月、11月刊載,上篇還被放在首篇位置,並以「編者的話」作了推介,令他受寵若驚。

《明報月刊》創刊號

一、《明報月刊》

在與《大公報》的筆戰中,金庸得到許多海外華人尤其是知識分子的支持,促使他下決心為分散在世界各地的華人辦一本沒有任何政治背景的中文刊物。他與分處亞、歐、美洲的數十位文化界朋友通信商討了三四年,他們中有大學教授、留學生、作家、新聞工作者,包括姜敬寬、陳完如等人,從定位、內容到欄目、刊名等都有討論。

金庸聽完,停停當當、清清楚楚地說:「菊人兄,你到外國讀書,準備將來做教授,這種想法當然沒有錯,但你想想,說到盡文化工作者的責任,說到在文化上所能發揮的影響力,就算你在大學里當一個學院的院長,也未必及得上一個像《明報月刊》這樣的雜誌呀!」這幾句話打動了菊人,比什麼月薪、全權負責都更來得有力,因為說到菊人的心窩裡去了。1966年12月,胡菊人還未離開《今日世界》,就開始利用晚上和周末時間編「明月」第13期,1967年春天正式到「明月」工作,編輯部這時已從跑馬地搬到北角的南康大廈,和《明報》一起。

我確是有在戰場上打仗那樣的心情,因為那時候中國局勢天翻地覆,惡浪滔天,《明報月刊》成為批判「文化大革命」和「四人幫」的最勁厲的雜誌。與此同時,釣魚台運動風起雲湧,美日出賣中國權益,《明報月刊》也及時而有力地作出了強烈的回應。

1965年下半年,金庸決意創辦《明報月刊》時,《明報》已出版六年,發行和廣告都有了基礎,腳跟站穩了。辦一份獨立、自由的綜合性中文刊物,一直是他的夢想,早在《新晚報》《大公報》當副刊編輯時,他就和劉梵如、周榆瑞等同事有過籌劃,只是那時沒有條件。隨著《明報》業務蒸蒸日上,初具經濟實力,他的心思更為迫切了。

1971年釣魚島主權起爭端,保釣運動風起雲湧,「明月」不惜版面,連續發表報道、評論和考證文章,還有詳圖、參考資料,從歷史、地質歸屬等方面詳細論證這是中國的領土,黃養志等八人的《釣魚台千萬丟不得》(當時香港人稱釣魚島為釣魚台)長文,就從石油形成、油層地質,說到大陸礁層海底石油的發現。這些內容與《明報》社評相呼應,使「明月」成為這一運動九九藏書的先鋒刊物之一,因此銷路大漲,短短几個月,就增銷上萬份。菊人回首當年:

1973年4月15日,「明周」的封面人物是香港功夫巨星李小龍。7月,李小龍猝然去世,雷偉坡立即動用全部力量進行採訪和搜集資料,在最快的時間內編了一期《李小龍專輯》,一上市就被搶購一空,幾次再版,都賣到斷市。從8月到9月,「明周」好多期都有李小龍的內容,不乏獨家報道,如《兩個軟化李小龍的女人》《林燕妮為李小龍伸冤》《李小龍事件牽連第三個女人》,252期的封面標題是《從醫學觀點看李小龍死因》。李小龍的死,使「明周」攀上一個高峰。這一年,19歲的台灣美女林青霞也首次出現在「明周」封面。

金庸說,他倆志趣相同,他對菊人極為放心,菊人接手后,十三年來自己完全不必為月刊的編輯工作費心,得到這樣嚴謹負責的人來合作,是一生最大的好運之一。菊人也說,金庸給了自己最大的自由,他們合作無間。他們偶爾還會一起出馬,1978年10月19日下午曾一同訪問錢穆夫婦。

《明報周刊》創刊號

1973年7月3日,林行止離開《明報》,創辦以報道財經新聞為主的《信報》,帶走了許多「明晚」的專欄作家。他在發刊社評中向金庸和《明報》的舊同事致謝,感謝他們在《信報》籌備期間的指導和鼓勵。他的出走在《明報》系統造成一次不小的地震,《信報》成為「明晚」最大的對手,它一面世,「明晚」發行量就直線下滑,以後一直徘徊在一萬多份。林行止自辦《信報》之後,在許多場合都會與金庸碰面。金庸一見他,會走過去握手,客氣地稱他「林先生」,而不是像過去那樣叫「山木,山木」。

1954年生於馬來西亞,1973年就讀於台灣大學中文系的溫瑞安,在馬來西亞念小學時,開始接觸到金庸的武俠小說,就被深深地吸引住了,千方百計或租或購,直到上大學還在狂讀,最後也走上了寫武俠的道路。

正如「明月」的成功離不開胡菊人,「明周」的成功也離不開雷偉坡。

三、《明報晚報》

負責「明晚」財經版的黃楊烈發現辦財經類報紙有利可圖,也脫離「明晚」,於1980年與人合資創辦《財經日報》,內容、風格甚至版面編排都模仿《信報》,銷量一直不足萬份,廣告客戶不多,股東紛紛退股,難以支撐。無奈之下黃只好向金庸求救,借了二十萬元,但報紙一直沒有起色,再次向金庸借貸,金庸便提出收購報紙,也就是將以前的借款一筆勾銷,同時由金庸付清工人工資和積欠的稿費。1982年,《財經日報》歸入《明報》系統,到1985年仍連年虧損,金庸決定於1985年6月將《財經日報》與《明報晚報》合併,另辦《企業報》,沒辦成。拖到1986年3月只好停刊。

1948年生於香港、曾在美國波士頓大學獲博士學位的吳靄儀說,「金庸小說是陪伴著我長大的讀物,騙去了我不少的眼淚和夢想」。從8歲看《碧血劍》起,金庸的每部小說她都讀了許多遍,對書中人物與情節的熟悉不在倪匡之下。「看金庸小說是十分危險的,有時工作太緊張,臨睡前順手拿來看幾頁調劑調劑、鬆弛神經,不料就追下去看到天亮。次日一邊工作一邊打呵欠,還要暗自埋怨自己不知約制。」

1967年9月22日,金庸又創辦《華人夜報》,王世瑜為總編輯、督印人,沈寶新為總經理,社長是他妻子朱玫。王世瑜(1939— )1961年珠海書院文史系沒畢業即考入《明報》當校對,第四個晚上,金庸就叫他做助理編輯,「明月」創刊,他成為主要助手,一步步升到了《華人夜報》總編輯。

當然,即使經過十年修訂,「在報紙上連載的痕迹」依然明顯,情節安排中還有不少缺陷和不足,主要是巧合太多,偶然性太多,不合情理。他說:「武俠小說雖然也有一些文學的意味,(但)基本上還是娛樂性的讀物,最好不要跟正式的文學作品相提並論,比較好些。」他說的是實話,不只是謙虛。

金庸說,「我們決心保衛中國文化,你在中國內地摧毀中國文化,我們盡量在海外保護一小部分中國文化」。「明月」如同構築了一堵牆壁,保藏中華文化中值得寶愛的東西。「我們寶愛中華文化,不僅僅是因為它有價值,並非純是出於理智的考慮。我們生在這個文化環境中,吸取它的乳汁而長大,不管它好也罷,壞也罷,就是熱烈地愛它。」「明月」帶給他的不是滾滾財源,而是夢想成真,是聲譽和滿足,長期以來他都渴望著有一天辦一份這樣的期刊,不以營利為目的。每個月結賬,有時賺一兩千元,有時虧一兩千元,如果賺得多了,也會在「明月」本身花去。房租、水電等費用則一直由《明報》貼補。因為創刊號受歡迎,月刊成本減低,所以他在第3期不僅增加了附錄《海瑞罷官》劇本,封底還加印彩圖,以符合非營利的宗旨。1976年1月,他在《「明月」十年共此時》中說:

「海外大學的中國留學生,很少沒有看過金庸小說的。一來外國生活枯燥寂寞,十分需要娛樂,二來長久與家鄉分隔,很渴望多接觸一些中國人的東西,比如看中文書、吃中國菜,等等。金庸小說娛樂性高,而且充滿中國文化味道,於是便成了留學生的熱門消遣,許多金庸的忠實讀者,都是在留學時代開始迷上金庸的。」劉紹銘說,在華僑小孩中,這是「最不用父母鼓催,孩子也會看得津津有味的中文讀物」。

林行止回憶,在英國留學五年,主要的中文「精神糧食」就是「明月」,甚至說,這是他們那個時候追求知識、理想和文學欣賞的莘莘學子唯一的「精神糧食」。

這是一本以文化、學術、思想為主的刊物,編輯方針嚴格遵守「獨立、自由、寬容」的信條,只要是言之有物、言之成理的好文章,我們都樂於刊登。對於任何學派、任何信仰的意見,我們都決不偏袒或歧視。本刊可以探討政治理論、研究政治制度、評論各種政策,但我們決不作任何國家、政黨、團體或個人的傳聲筒。我們堅信一個原則:只有獨立的意見,才有它的尊嚴和價值。任何人如對本刊所發表的文字感到不同意,我們都樂於刊載他的反對意見。

「明周」偏重娛樂,但娛樂不是低俗;強調生活,而不止於吃喝玩樂。「明周」與香港市民共呼吸,他們所關心的社會大事在「明周」也都有體現,只是角度更生活化和娛樂化。1976年9月毛澤東去世,「明周」9月12日這期刊載《毛澤東每月薪水幾何?生前最喜歡吃些什麼?》,9月19日刊載《基辛格眼中的毛澤東》等。

金庸想把《明報月刊》辦成「五四時代的北京大學式」「抗戰前後的《大公報》式」的雜誌,以嚴肅負責的態度,對中國文化與民族前途能有積極的貢獻,同時有「溫和可親,富於人情味和幽默感的一面」。在經濟上,他希望每月的虧累能逐步減少,以至於能自我平衡。他深知不能以「中國士大夫」的方式來辦這個雜誌,在資本主義社會中,一個事業要長期持續下去,需要有企業化的經營和管理。但也不是純粹的生意經,因為它是「不營利」的,即使貼錢也要辦下去。

從商業利益來說,《明報》此時成了香港舉足輕重的大報,有國際性的影響,不再依賴武俠小說吸引讀者,明報集團也已粗具雛形,金庸的武俠小說創作生涯終於走到了盡頭。「目前情況下,如果我的生活沒有太大改變,可能就不再寫了,一來我不希望自己寫過的風格、人物再重複,過去我寫了相當多,要突破比較困難;再者武俠小說出自浪漫想象,年紀大了,心境自然也不同。」