第二部分 農業革命

第七章 記憶過載

考古學者在美索不達米亞發現了一份當時的書寫作業,讓我們得以一窺大約4000年前的學生生活:

文字是採用實體符號來儲存信息的方式。蘇美爾文字系統結合了兩種類型的符號,刻印在黏土泥板上。第一種符號代表的是數字,分別有符號可以表達1、10、60、600、3600,以及36000。(蘇美爾人的數字系統分別以6和10作為基數。即使到現在,人類生活還是處處可見以6為基數,像是一個圓有360度,一天有24小時。)另一類型的符號則代表人、動物、商品、領土、日期等等。結合這兩種符號,蘇美爾人能夠記下的數據量就能夠遠勝於任何大腦的容量或任何DNA所含的基因碼。

他說:「你漏了一些東西!」

最早克服這項問題的是遠古美索不達米亞南部的蘇美爾人。當地艷陽高照、平原肥沃,發展出發達的農業、繁榮的城鎮。隨著居民人數增長,要協調各項事務所需的信息也不斷膨脹。在公元前3500年~公元前3000年之間,一些不知名的蘇美爾天才發明了一套系統,可以在人腦之外儲存和處理信息,專為處理大量數字數據所量身打造。從此,蘇美爾人的社會秩序不再受限於人腦的處理能力,而開始能走向城市、王國和帝國。蘇美爾人所發明的這套數字處理系統,正是「書寫文字」。

管啤酒壺的說:「未經我允許,你竟敢倒啤酒?」

然後他就用棍子打我。

然後他就用棍子打我。

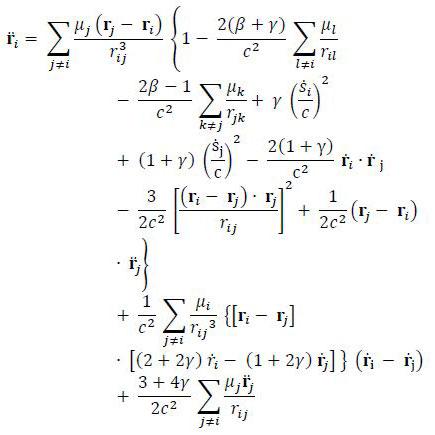

幾個世紀過去,官僚制度式的數據處理方式與人類自然思考方式的差異越來越大,重要性也越來越高。還不到9世紀的時候,發明了另一種部分表意的文字,讓儲存和處理數字數據的效率一日千里,成為重要的里程碑。這種文字是由10個符號組成,代表從0到9的數字。很容易讓人搞錯的一點在於,雖然這些符號現在被稱為「阿拉伯數字」,但其實是印度人發明的。而且現代阿拉伯人自己還用了一組和西方頗不相同的數字元號系統,就更叫人一頭霧水。之所以現在我們會稱「阿拉伯數字」,是因為阿拉伯人攻列印度時發現了這套實用的系統,再加以改良傳到中東,進而傳入歐洲。等到有幾個其他符號加入了阿拉伯數字系統(例如加號、減號、乘號),就成了現代數學符號的基礎。

數字的語言

因此,如果哪個人想打動政府、組織和企業,就必須學會「用數字說話」。而專家也費盡心力,甚至像是「貧窮」、「幸福」和「誠實」這些概念,都能翻譯成一個又一個的數字,成了「貧窮線」、「主觀幸福感程度」、「信用等級」。而像是物理和工程方面,幾乎整個知識領域都快要和人類的口語語言脫節,而由數學符號獨挑大樑。

由庫辛簽核

看門的說:「未經我允許,你竟敢出去?」

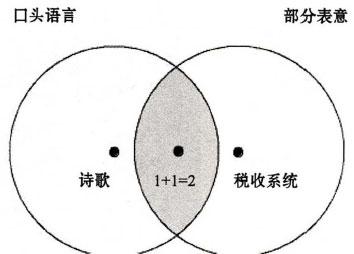

雖然部分表意的文字系統無法完整傳達人類的口語,但也能表達一些不在口語範圍內的意義。像是蘇美爾文字、數學符號,雖然不能拿來寫詩,但講到記賬收稅可是效率一流。

終於,美索不達米亞人開始希望除了無聊的數字數據外,還能寫些別的東西。在公元前3000年~公元前2500年間,蘇美爾文字系統逐漸加入越來越多的符號,成為能夠完整表意的文字,今天它們被稱為楔形文字。到了公元前2500年,國王已經能用楔形文字頒布法令,祭司用它來記錄神諭,至於一般平民大眾則是用來寫寫信。差不多同一時間,埃及也發展出另一種能夠完整表意的文字——古埃及象形文字。另外,中國在大約公元前1200年、中美洲各地在公元前1000年至公元前500年間,也都發展出了完整表意的文字。

第一,大腦的容量有限。確實有些人記憶力驚人,而且古代也有人專門研究記憶術,整個省的地形地勢瞭然于胸,整部國家法典倒背如流。儘管如此,還是有連記憶大師也無法超越的限制。像是律師就算能把整read•99csw•com個馬薩諸塞州的法條都背下來,也不可能把從17世紀塞勒姆(Salem)女巫審判以降所有訴訟細節全記得一清二楚。

然而在農業革命之後,社會開始變得格外複雜,另一種全新的信息類型也變得至關重要:數字。採集者以前從來不需要處理大量的數字。例如採集者不用記得森林里每棵樹上有幾個果子;也因此,人類的大腦不習慣儲存和處理數字。然而如果要管理一個大國家,數字可以說是一大關鍵。國家光是立法、講些關於守護神的故事還不夠,像是收稅這種事就萬萬不可少。而為了向數十萬國民收稅,國家就必須先收集關於國民收入及財產的數據,關於付款的數據,關於欠款、債務和罰款的數據,關於折扣及豁免的數據。這些數字總共會有幾百萬的數據位需要儲存和處理。國家要是無法應付,就永遠不知道手中有什麼資源,未來又能利用什麼資源。但對大多數人來說,講到要記憶、回憶、處理這些數字,不是覺得腦力超載,就是覺得昏昏欲睡。

官僚制度的奇迹

想象一下在公元前1776年。兩個馬里人在爭論一片麥田的所有權。雅各布言之鑿鑿,說他早在30年前就向以掃買了這片田。但以掃不同意,說他是把這片地租給雅各布,租期30年,現在租期到了,他要收回土地了。雙方火氣上升,開始互相叫囂推打,但他們忽然想到,可以到王室的檔案庫去查查,那裡有全王國房地產相關的記錄和數據。但等抵達了檔案庫,他們就被各部門的人像皮球一樣踢來踢去,叫他們先坐下來喝杯青草茶休息等等,或是明天請早些再來。好不容易才終於有個承辦人員一邊碎碎念一邊帶著他們去找相關的泥板。承辦員打開一扇門,來到一個巨大的房間,從地板到天花板堆積著成千上萬片的泥板。也難怪承辦人員心情糟,他該怎樣才能找到記著30年前麥田合約的那塊泥板?而就算找到了,又怎麼能知道這塊30年前的泥板就是關於這片麥田的最新合約?另外,如果找不到這塊泥板,難道就能說以掃從未出售或出租這片麥田嗎?會不會只是泥板搞丟了,或是某次下雨滲水把它給溶了?

從以上這些最初的中心,完整表意的文字開始向四方遠揚,發展出各種形式以及新的用途,讓人開始用文字來寫詩、編史、耍浪漫、演戲劇、提預言,甚至是記食譜。然而,文字最重要的任務仍然是記錄大量的數字數據,而這也是部分表意文字的特彆強項。無論是希伯來的《聖經》、希臘的史詩《伊利亞特》、印度的長敘事詩《摩訶婆羅多》,還是佛教的《大藏經》,一開始都是口述作品。這些作品世世代代靠的都是口傳,就算沒有發明文字,也還是會繼續再傳下去。但講到稅務登記和複雜的官僚制度,就要等到部分表意的文字出現后才應運而生,而且就算到了今天還是像連體嬰兒一樣密不可分;種種計算機資料庫和電子錶格,藏著不為外界所知的秘密。

我走進去坐下,老師來檢查我的泥板。

蘇美爾語的老師說:「你竟敢說阿卡德語?」

然後他就用棍子打我。

演化並沒有讓人有踢足球賽的能力。確實,演化讓人有腳能踢球,有肘能犯規,還有嘴能罵人,但這些加起來,頂多就是讓人能自己玩玩球而已。想在某個下午和球場上的陌生人一起來踢場足球賽,不只得和10個可能從未見過面的人合作當隊友,還得知道對方11個人也會遵守一樣的規則。有些時候,其他動物也會和陌生同類合作,進行仿若儀式的侵略舉動,但通常都是出於其本能。例如小狗有時候會玩得滾來滾去、咬來咬去,但那是深植於它們基因里的設計。只不過,我們人類的孩子可沒什麼玩足球的基因設計。我們之所以能和完全陌生的人踢球賽,是因為大家都學過同樣一套的足球規則。這些規則全部都是想象出來的,不過只要大家都同意,還是能玩得十分開心。

雖然這整套系統仍然只是種部分表意九-九-藏-書的文字元號,但這已經成為全世界的一大重要語言。幾乎所有的國家、企業、組織和機構,不管講的是阿拉伯語、印度語、英語還是挪威語,都必須使用數學符號來記錄及處理數據。只要能將信息轉成數學符號,儲存、傳播和處理的速度和效率就能快到令人嘆服。

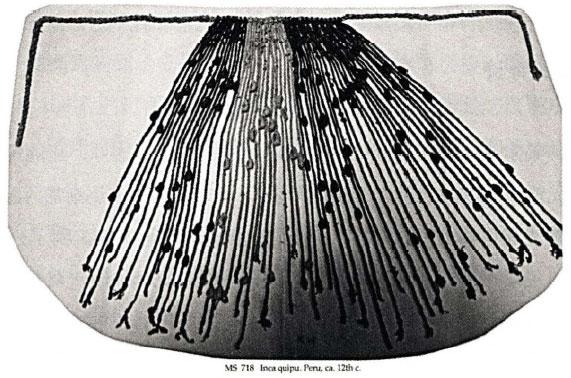

對蘇美爾人來說,蘇美爾文字不能拿來寫詩似乎並不是什麼大問題。畢竟他們發明文字的目的不在於複製口語,而是想要完成一些口語沒做到的事。像是在哥倫布抵達美洲之前,安第斯山脈就有一些文化,從來就只有部分表意的文字,他們並不會覺得這樣不夠用,也不覺得有必要發展成完整表意的文字。安第斯文化的文字和蘇美爾文字大有不同,不同的程度大到有很多人甚至不認為這是一種文字。這些文字不是寫在泥板或紙張上,而是在各種顏色的繩子上打結來表示,稱為「結繩語」(quipu)。每個結繩語的文本都有許多不同顏色的繩子,材質可能是羊毛,也可能是棉花。在每根繩子的各種位置上綁著幾個結。光是一個結繩語文本,就可能有數百條繩子、幾千個結。通過這些不同顏色、不同繩子、不同打法的結,安第斯文化就能記錄大量的數字數據,像是稅收或是財產所有的數據。

然後他就用棍子打我。

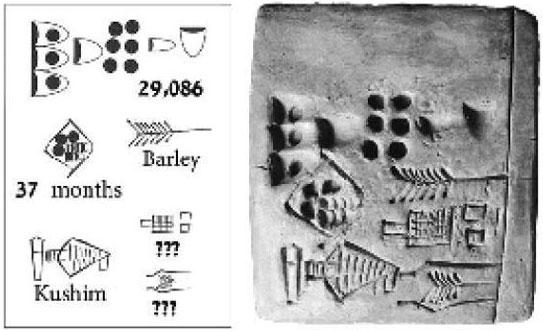

在早期,文字只用來記錄事實和數字。就算蘇美爾人當時真的有過小說,也從來不曾刻印到泥板上。畢竟,當時要寫下文字不僅耗時,而且能閱讀的群眾又太少,所以除了必要的記錄之外,實在沒有書寫的必要。如果我們想知道人類的祖先在5000年前寫下了什麼智慧的話語,很可能就會非常失望。舉例來說,目前找到人類祖先最早留給我們的信息是「29086單位大麥37個月庫辛」。這句話最有可能的解讀是:「在37個月間,總共收到29086單位的大麥。由庫辛簽核。」很遺憾,人類史上的第一個文本不但不是哲學巧思,不是詩歌,不是傳奇,不是法律,甚至也不是對王室歌功頌德,而是無聊至極的財經文件,記錄各種稅務、債務以及財產的所有權。

這是根據相對論所推導出來的公式,能夠計算質量重力加速度。大多數一般人只要見到這個公式一眼就只能瞠目結舌,像是鹿在路上被車燈照到一樣。這種反應其實很自然,並不代表這個人天生愚魯或是缺乏好奇。除了極少數例外,人類大腦就是沒有思考像是相對論或量子力學這些概念的能力。物理學家之所以能這樣思考,是因為他們拋下了傳統的人類思維方式,從頭學習如何在外部數據處理系統的協助下思考。他們的思考過程有很重要的一部分並不是在他們的腦子裡,而是在計算機里或是教室黑板上。

近來,數學符號已經帶來另一種更革命性的文字系統,計算機所使用的二進位程序語言,全部只有兩個符號:0與1。就像是現在我用鍵盤打到計算機上的所有文字,也都是由0和1的組合所呈現。

事實證明,發明這些工具要比發明書寫文字難上太多了。許多時地都相差甚遠的文化,都各自發展出了自己的文字系統。每隔幾年,總有考古學家又發現了其他某種被遺忘https://read•99csw•com的文字,甚至有些還可能比蘇美爾泥板更久遠。但這些文字多半就只是些新鮮但不實用的發明,原因就在於這些文化沒能找出方法來有效編目和檢索數據。而蘇美爾、古埃及、古中國和印加帝國的特殊之處,就在於這些文化都發展出了良好的技術,能夠將文字記錄予以歸檔、編目和檢索,另外還投入資本培養人才來負責抄寫、數據管理和會計事務。

某些其他物種(像是螞蟻和蜜蜂)也能形成大型社會,而且穩定又靈活。但這是因為它們的基因組裡就已經儲存了合作所需的大部分信息。蜜蜂的未受精卵會發育成雄蜂,受精卵則發育成雌蜂,但雌蜂幼蟲依據被餵食的食物不同,長大后可能成為蜂后,也可能成為一般的工蜂。在它們的DNA里,已經為兩種不同角色都設定好必要的行為模式,前者讓它能母儀天下,後者則讓它盡心儘力、認真工作。蜂巢里的社會結構非常複雜,有許多不同種類的工蜂,有的負責覓食,有的負責照護,有的負責清潔等等。但到目前為止,我們可沒人見過有蜜蜂當律師負責打蜜蜂官司。之所以蜜蜂不需要律師,是因為不會有蜜蜂打算違反什麼蜂巢憲法,認為清潔蜂不該有生命權、自由權和追求幸福的權利。

然後他就用棍子打我。

而數百甚至數千年來,對於當地城市、王國和帝國的商業來說,結繩語都不可或缺。結繩語在印加帝國時間達到鼎盛,當時印加帝國人口約有10萬到12萬,疆域包括今日的秘魯、厄瓜多和玻利維亞,以及部分的智利、阿根廷和哥倫比亞。這樣龐大的帝國需要複雜的行政系統,也就需要儲存和處理大量數據,要是沒有結繩語,絕對是不可能的任務。

第二,人類總難免一死,而大腦也隨之死亡。所以,任何儲存在大腦里的信息多半在一個世紀內就會消失。當然,我們可以把記憶從一個大腦傳達到另一個大腦里,但傳遞幾次之後,信息總是會開始亂成一團或是遭到遺忘。

而且這還沒完。人工智慧的領域還希望能夠完全在計算機二進位的程序語言上創造一種新的智能。像是科幻電影《黑客任務》或《魔鬼終結者》,就都預測著總有一天這些二進位語言會拋下人性給它們的枷鎖,而人類想要反撲的時候,它們就會試圖消滅人類。

第三,也是最重要的一點,在於人類的大腦經過演化,只習慣儲存和處理特定類型的信息。為了生存,遠古的狩獵採集者必須能夠記住數千種動植物的形狀、特性和行為模式。像是他們必須記住,一朵皺巴巴的黃色菇類,如果是在秋天長在榆樹下,就很有可能有毒,但如果是在冬天長在橡樹下,卻是種很好的胃藥。此外,狩獵採集者也得記住部落里幾十個人彼此的意見和關係。例如假設露西需要部落里有人幫她擋住約翰,叫他別來騷擾她,就很需要記得像是約翰上周與瑪麗吵了一架,所以現在找瑪麗准沒錯。因此,演化壓力讓人類的大腦善於儲存大量關於動植物、地形和社會的信息。

圖13 來自古城烏魯克(Uruk)大約公元前3400~公元前3000年的泥板,記載著當時的行政文書。這塊泥板清楚記載著在37個月內收到了29086單位的大麥(大約3800蒲式耳),並由名叫「庫辛」的人簽核。這裏的「庫辛」可能是當時的某個職稱,又或是某個人的名字。如果庫辛真的是個名字,他可能就是史上第一個我們知道名字的人!所有先前我們使用的名稱,像是「尼安德特人」、「納圖芬人」、「雪維洞穴」、「哥貝克力石陣」,都只是現代人為它們取的名字。像是哥貝克力石陣,我們其實並不知道當時建造它的人怎麼稱呼這個地方。而在文字出現之後,我們終於能夠再通過當時人的耳朵,「聽到」一些歷史。很有可能,當時庫辛的鄰居就會朝著他大叫「庫辛!」這個聲音。這一切說明,史上第一個記下的名稱或名字,是屬於一個會計師,而不是什麼先知、詩人,或是偉大的征服者。

這種情況同樣適用於像是王國、教會或貿易網路等較大的規模,只有一項重要區別:複雜的程度不同。相對來說,足球的規則簡單明了,很像是過去採集時代各個小部落或小村莊之間要合作時的共識。所有球員都可以輕輕鬆鬆把規則全部記在腦子裡,同時大腦還有餘裕記得一些歌曲、影像,甚至是待會兒要買什麼。只不過,如果不是像這樣只有22個人要合作,而是有幾千甚至幾百萬人要合作,需要儲存及處理的信息量就會極度龐大,絕不是任何單一人腦所能記憶處理的。

如果是結繩語的繩子或是寫著文字的泥板,又該怎麼檢索數據?如果只有個10片甚至100片的泥板,都還不是個問題。只不過,若是與漢謨拉比同時代馬里(Mari)城邦的國王齊默里寧(Zimrilim),已經累積了數千片泥板,該怎麼辦?

這種人腦的限制大大局限了人類合作的規模和程度。如果某個社會的人數和物品的數量超過某個臨界值,就必定需要儲存和處理大量的數字數據。但人腦又力有未逮,於是系統也就崩潰。正因如此,就算在農業革命后的數千年間,人類的社會網路還是相對規模較小,也相對簡單。

圖14 12世紀的安第斯文化結繩語。

一個帝國要運作,會產生大量的信息。除了法律之外,帝國還必須記錄各種交易和稅收、軍用物資和商品的庫存量,還有各種節慶及打勝仗的日期。在先前的幾百萬年間,人類只有一個地方可以記錄信息:他們的大腦。但很遺憾,對於整個帝國這麼大的數據量來說,人類的大腦並不是個很好的儲存設備,主要原因有三。

但人類可就不同了,這種事總是不斷發生。因為智人的社會秩序是通過想象建構,維持秩序所需的關鍵信息無法單純靠DNA複製就傳給後代,需要通過各種努力,才能維持種種法律、習俗、程序、禮儀,否則社會秩序很快就會崩潰。舉例來說,漢謨拉比國王將人分成上等人、平民和奴隸,但這件事並不存在於人類的基因組裡,並不是一個自然的區分方式。如果巴比倫人無法讓大家的心裏都有這項「真理」,整個社會就會停止運作。同樣,就算是漢謨拉比本人,他後代的DNA里也沒記載著上等人如果殺了個平民女性就該付30舍客勒的銀子。漢謨拉比必須特地教導他的兒子,告訴他帝國的法律是如何如何,以後再由兒子來教孫子,以此代代相傳。

古代的抄寫員不但得會讀會寫,還得知道如何查目錄、辭典、日曆、表格和圖表。他們得要學習並內化種種編目、檢索和處理信息的技巧,而且這些都和大腦原本內建的機制非常不同。在大腦里,所有數據都自由地互相聯結。像是我在和另一半一起去辦新家抵押貸款的九九藏書時候,就想到我們一起住的第一個地方,這又讓我想到去新奧爾良度的蜜月,再想到鱷魚,再想到西方的惡龍,再想到歌劇《尼布龍根的指環》;結果我不知不覺就哼起了歌劇裏面齊格飛的主旋律,把銀行職員搞得一頭霧水。對官僚制度來說,各種數據必須清楚分開。一個抽屜放住宅抵押貸款,一個放結婚證書,第三個放稅務登記材料,第四個放訴訟案件卷宗。否則哪知道該到哪去找?而如果有某件事情同時屬於很多個抽屜(例如華格納的音樂劇究竟該算是「音樂」還是「戲劇」?還是該乾脆另列一類?),可就頭痛了。所以,這些制度總是在不停新增、刪除和重新分配這些抽屜。

顯然,光是把記錄壓印在泥板上,並沒辦法讓數據處理有效率、準確和方便。我們還需要有組織工具(像是編目)、快速的複製工具(像是複印機)、快速準確的檢索工具(像是計算機運算),而且還得有夠聰明(最好心情還能好一些)的負責人員,能夠了解這些工具的使用方法。

除此之外,遠古時代只有另一個其他類型的文本倖存,而且甚至比那塊泥板更無趣:就只是一堆單詞,由當時的文士一再重複抄寫,作為練習。而且,就算當時的學生已經抄賬單抄到深感無聊,想要自己寫首詩,客觀條件也並不允許。最早的蘇美爾文字只能部分表意(partial script),而無法完整表意(full script)。所謂完整表意,指的是這套符號能夠大致完整表達出口頭語言;這樣一來,就能表達一切人類口傳的內容,包括詩歌。但另一方面,所謂部分表意,就是指這套系統只能呈現特定種類的信息,局限於特定領域的活動。舉例來說,拉丁文、古埃及象形文字和盲人點字都能夠完整表意,不論是稅條、史書、商業法律,或是情詩和歷史著作,全部難不倒它。相較之下,最早的蘇美爾文字就像是現代的數學符號和音樂符號,只能部分表意。例如數學符號雖然能用來計算,但要寫情詩就做不到了。

隨著越來越多的事情通過文字記載,特別是行政檔案數據變得無比龐雜,也就出現了新的問題。記在人腦里的信息找起來非常方便。以我自己為例,雖然我的大腦里藏著幾千兆位的數據,但我可以幾乎是立刻想起義大利首都的名字,再想起我在2001年「9·11」事件那天做了什麼,還能馬上想出從我家到耶路撒冷希伯來大學的路線。至今,大腦為何能做到這樣仍然是一個謎,但我們都知道它的檢索系統效率驚人。(只不過,找鑰匙這件事可能是個例外。)

然後他就用棍子打我。

我的老師說:「你的字很醜!」

為了要讓工作順利,操作這種抽屜系統的人必須接受訓練,思考的方式不能像一般人,而得有專業文書和會計的樣子。從古至今,我們都知道文書和會計的想法就是有點沒人性,像個文件櫃一樣。但這不是他們的錯。如果他們不這樣想,他們的抽屜就會一片混亂,也就無法為政府、公司或組織提供所需的服務。而這也正是文字對人類歷史所造成最重要的影響:它逐漸改變了人類思維和看待這個世界的方式。過去的自由連接、整體思考,已經轉變為分割思考、官僚制度。

然後他就用棍子打我。

文字本來應該是人類意識的僕人,但現在正在反仆為主。計算機並無法理解智人如何說話、感覺和編織夢想,所以我們現在反而是用一種計算機能夠理解的數字語言來教智人如何說話、感覺和編織夢想。

管秩序的人說:「未經我允許,你竟敢站起來?」

另一個管事的人說:「未經我允許,你竟敢講話?」

事實上,正因為結繩語有效又準確,就算在西班牙人佔領南美之後,還是用結繩語來管理他們建立的新帝國。但問題在於,西班牙人並不知道該如何記錄和閱讀結繩語,一切有賴於當地專業人士協助。而這些新的統治者便意識到,這讓當地的結繩語專家能夠輕易欺瞞誤導這些統治者,情勢大大不利。所以等到西班牙的統治勢力站穩紮根,就全面廢棄了結繩語,所有記錄改用拉丁文和數字。而在西班牙佔領過後,結繩語文本絕大多數均已逸失,即使倖存,也因為能閱讀的人才凋零,而成了無人能懂的文本。