第二部分 流行病風暴來襲

09 全球性監測系統的建立

我和自己的團隊以及出色的當地合作者一道,將我們在喀麥隆研發的模式推廣到中非的其他很多國家。富有獻身精神的實地研究科學家科里納我和自己的團隊以及出色的當地合作者一道,將我們在喀麥隆研發的模式推廣到中非的其他很多國家。富有獻身精神的實地研究科學家科里納·莫納今(Corina Monagin),已經是能將處於敏感區域和困難區域的實地研究順利運作起來的專家。在這樣的科學家的幫助下,我與以前在馬來西亞的合作者再次合作,並開始和一批新的同仁一起工作,在中國和東南亞設立研究項目,用於捕獲全球性病毒恐怖信息的系統初具規模。我們和全球越來越多的同仁一起,不停地向自己發問:什麼是發現新病毒的最佳手段?我們如何能夠抓住更多害死人類和動物的新病毒?我和自己的團隊以及出色的當地合作者一道,將我們在喀麥隆研發的模式推廣到中非的其他很多國家。富有獻身精神的實地研究科學家科里納·莫納今(Corina Monagin),已經是能將處於敏感區域和困難區域的實地研究順利運作起來的專家。在這樣的科學家的幫助下,我與以前在馬來西亞的合作者再次合作,並開始和一批新的同仁一起工作,在中國和東南亞設立研究項目,用於捕獲全球性病毒恐怖信息的系統初具規模。我們和全球越來越多的同仁一起,不停地向自己發問:什麼是發現新病毒的最佳手段?我們如何能夠抓住更多害死人類和動物的新病毒?

他們在這些人類免疫缺陷病毒樣本里發現了明顯的多樣性。在我們所研究的村莊里,有12個村莊有完全獨特的人類免疫缺陷病毒形式——它們是將不同種類的人類免疫缺陷病毒變異體拼湊在一起的病毒,我之前從未見過。有兩個或者兩個以上的人類免疫缺陷病毒獨特形式的村莊有9個。我們認為,這些地方可能顯現出人類免疫缺陷病毒在全球擴散之前的面目。從本質上來看,20世紀早期艾滋病毒從黑猩猩身上進入到人體后,可能就在像我們所研究的這些小村莊里存活。隨著時間的推移,病毒發生變化,所分化出的新形式相互接觸,將基因信息重新組合,製造出各種各樣的遺傳新品。只有一些病毒株有幸遷移到人身上,傳播開來。餘下的病毒依然令人關注,它們待在繼續生活在野生黑猩猩身上的始祖病毒身邊,但肯定會引發像它們走出去的親戚所引發的那些疾病。

幸運的是,他們已經按照計劃行事。首先也是最重要的,靈長類動物學家們知道,他們不應該直接接觸動物屍體。幾個月前當第一具動物屍體被發現時,他們已經將信息發給了在喀麥隆首都雅溫得的同仁們,這一信息又被轉發給邁特·布雷頓(Mat LeBreton),一位富有獻身精神又技藝高超的生物學家,他領導著我們的生態學研究團隊,在病毒生態學領域開發了很多新技術。以雅溫得為基地,布雷頓協助成立了一個調查疫情的國際團隊,其中包括中非和德國相關政府部門和實驗室。

隨著在這些農村狩獵區描述艾滋病毒多樣性特徵的研究工作向前推進,我們也開始了另一項工作——在這些與動物接觸頻繁的人身上,發現全新的病毒。這是近10年來我的主要工作重心。為此,我們找到了在發現新型逆轉錄病毒方面世界上最好的實驗室團隊之一——美國疾病控制中心的逆轉錄病毒學部。

一個特別值得紀念的下午,我記得自己到埃爾夫位於皮博迪博物館的那間木製的辦公室里跟他交流。在我們的隨意交談中,話題轉到了當時我日漸著迷的領域——微生物。就在那時埃爾夫給我講了一個故事,那個故事開啟了近15年來我的研究方向。

幾年後他們得出了一些有趣的研究成果。研究團隊報告說,賈河的黑猩猩像其他地方的黑猩猩種群一樣使用工具。特別是它們喜歡用植物的莖製成工具,從地下蜂巢里吸蜜吃。像所有猿類一樣,黑猩猩喜歡吃蜂蜜。賈河研究小組的信息讓我們進一步了解到,不同的黑猩猩群落以不同的方式使用工具。

2004年12月9日,在喀麥隆南部賈河動物保護區(Dja Biosphere Reserve)工作的靈長類動物學家們,從一隻死去的黑猩猩身上採集了樣本。這隻黑猩猩四肢伸展躺在林地上,眼睛閉著,但看上去不像是受到人或者其他狩獵者的攻擊。這自然引起了研究小組的關注。

(從左到右)司機杜格、保德·泰莫非、埃里克斯·布達和貢剛

圖9-5 我們的研究團隊

無論哪裡的人以前都吃野生動物。雖然意識到杜絕野味消費對野生動物保護很重要,但是不妖魔化以野生動物為生的人們也很重要。如果我們不費什麼氣力,就能在不接觸野生動物的情況下,持續提供高質量的蛋白質食物來源,那就最好不過了。這有助於保護一些最重要的瀕危動物物種,同時防止流行病的蔓延。但問題並非這麼簡單。

埃爾夫可能是在給被感染的兔子剝皮時感染土拉菌的。通常在宰殺動物過程中,這種病菌能夠以被人吸進肺里的方式進入人體。在埃爾夫講完故事的時候,我腦海中各種可能性的想法不停地冒了出來。埃爾夫早期的研究成果里有一本著述,名為《狩獵者其人》(Man the Hunter)。他有很多年都生活在非洲的狩獵—採集者部落。這些部落的人沒有農耕勞作,只靠野生食物為生。我們的談話轉向了到這些部落從事研究的想法。這些人無疑與他們身邊動物所攜帶的微生物有著極高的接觸率。

在我遇到她們之前的5年裡,她倆已經發明出對整個艾滋病毒基因組進行排序的方法,對人類免疫缺陷病毒進行了革命性的研究,並系統性地研究了不同基因碎片的來源。之前人們主要將一些更小的基因信息拼湊在一起,獲得整個病毒基因序列的圖景。凱爾和麥卡琴想出了一個方法,一下子就搜集到全部1萬個基因,這樣她們就能夠深入挖掘構成艾滋病毒的不同基因的歷史。

read•99csw•com雖然我們的研究工作接觸到的很多獵人技藝高超,一些人甚至喜愛打獵,但大多數人可能寧可選擇一種便宜而又有營養的蛋白質形式(例如魚),而不會選擇在極難行走的地方花上數小時追蹤獵物。記得我有一次碰到一個往村裡走的男人,他背上扛著一隻捕獲的猴子。目睹流著鮮血傷痕纍纍的動物,我腦海里首先閃過的念頭是:我們地球上的野生動物遺產中又失去了美麗而重要的一分子,這是多麼不幸啊。可是我也看到,這位男子穿著夾腳拖鞋,衣衫襤褸,一整天在森林里狩獵,汗流浹背,灰頭土臉。他無疑是為了生計而不是消遣!在生存線上掙扎的獵人不是我們的敵人。正如我們將在第12章里進一步探討的那樣,解決辦法是了解和幫助他們,而不是與他們為敵。

圖9-7 背著叢林肉的喀麥隆獵人

疾控中心研究團隊包括湯姆·福柯斯(Tom Folks)和瓦利德·海尼(Walid Heneine),兩人都是逆轉錄病毒學的世界領軍人物。但是跟我共事時間最長的是比爾·史威茲(Bill Switzer)。比爾看似年輕的長相掩蓋了其實際年齡,親切溫和的舉止遮蔽了他的不懈追求——勾畫一些當代最令人關注的病毒的進化圖。10年裡,我和比爾每天不管是面對面還是通電話,幾乎都要一起工作,判斷有什麼人類免疫缺陷病毒之外的病毒已經跳到那些狩獵人群身上。

待在這些鄉村裡時,我們所做的研究工作不僅僅是採集樣本,來回答有關艾滋病毒多樣性的問題。我們也觀察人們和野生動物相互接觸的方式。這是當時由阿德里亞·塔西·普羅賽(Adria Tassy Prosser)協調的一項研究。他是一位人類學家和流行病學家,如今的研究基地在美國疾控中心。我們發現,生活在這些鄉村裡的人們跟動物接觸的密切程度是我們難以想象的。宰殺過程牽涉與幾乎所有攜帶病毒的血液和體液的直接接觸。正如我所預料的那樣,從事獵殺活動的人們處在病毒由動物傳染至人身上的最前線。我在這些村莊工作時,開始確信這些人有可能作為哨兵,使我們得以監測病毒恐怖信息。叢林肉和與之接觸的人類,成為令我痴迷不已的關注焦點。

但我第一次真正接觸叢林肉還不是在村子里,而是在普迪上校的家裡。永遠不會令我和上校發生爭執的事情之一便是吃。我們吃遍中非地區無數村莊和城市。當我在上校家吃晚餐時,總能期待他會端上特殊的東西。他家精選的食物里總有地方野味佳肴。我在「普迪菜館」最喜歡的是豪豬肉,吃起來味道有點像兔肉。

情報機構使用一系列技術手段對潛在的危險事件進行監控,但是其中最有價值的手段之一,是對恐怖信息的監控。審查電子郵件、電話、網上聊天室的情報機構能夠追蹤某些信號出現的頻率。例如,如果一位記者發送一封包含「基地組織」和「炸彈」這兩個詞的電子郵件,該信將被一個過濾敏感關鍵詞的自動過濾系統發現。即便如此,這些信息仍不太可能被送到一位情報分析家的書桌上。因為系統也記錄了其電子郵件賬號和IP地址,而且有望將恐怖信息標註到屬於「記者」的分類里。

研究發現令我們且喜且憂。如果病毒學家們說自己並不樂於發現全新的病毒,那肯定是在說謊。這些年來我們努力工作,徵募研究經費,找到了知道如何完成研究工作的當地科學家跟我們合作,在中非建了一個實驗室,設立了農村監測點,採集樣本,小心保存,並通過錯綜複雜的國際協議運送出來,展開發現一種實際病毒所必須的複雜的實驗室研究。結果表明,我們的監測系統運作起來了,我們認為的接觸動物頻率高會導致感染上新型病毒這一猜想也是對的。然而,新型逆轉錄病毒正遷移到人類身上的第一例證據也表明,人們對現有公共衛生機構的信任是被誤導的。人們篤信當新型病毒遷移到人類身上時,這些公共衛生機構會告知我們。我們剛剛開始發現,這是多麼嚴重的誤導。

潛心於研究的我和比爾知道,兩種人類嗜T淋巴細胞病毒變異體都來自靈長類動物——就像人類免疫缺陷病毒一樣。我們也知道,另一組還沒有在人類中發現的嗜T淋巴細胞病毒——猴嗜T淋巴細胞3型病毒(STLV-3)也在靈長類動物中存活著,因此我們從那裡開始研究。我們仔細篩查了樣本,並且不出所料,在樣本中找到了它——一種傳染到獵人身上的病毒明顯不像HTLV-1和HTLV-2,屬於STLV-3那一組。這對我們而言,是一個重要的科學發現。STLV-3有可能越界進入人類,並且正在遷移的路上。更讓我們驚訝的是,在來自喀麥隆東部的一個人身上,我們發現了一種全新的人類嗜T淋巴細胞病毒——稱之為人類嗜T淋巴細胞4型病毒(HTLV-4)。

2005年我做了一次冒險的嘗試,申請了一個非比尋常的項目。該項目由美國國家衛生研究院(National Institutes of Health, 簡稱NIH)贊助。NIH是世界上最大的生物醫學研究政府投資機構,過去資助過我的研究,但這所世界級研究所與我未來希望從事的研究並未有完美的契合。雖然國家衛生研究所項目涵蓋面廣泛,其資源分配並不均衡,它專門資助實驗室研究而不是實地研究。其主要力量集中於更簡單化的細胞生物學,聚焦于研究明確的肯定或否定答案的假說。率先嘗試建立一個全新的全球性監測系統,來描繪病毒恐怖信息並控制流行病,這樣的項目一般不會被資助。但是2004年美國國家衛生研究院開始運作一個全新的項目——主任先驅獎(NIH Director's Pioneer Award Program),用於支持一般不被其資助的創新研究。該項目主要資助他們認為推進他們的科學目標所必須的研究,為受資助者提供250萬美元,研究期限為5九*九*藏*書年。2005年秋季,我有幸獲得了該獎項。

言歸正傳,我們到底採集著什麼樣的樣本呢?首先,我們需要血樣。我們從徵募到的研究參与者那裡,用高科技的采血管產品採集了兩管血,這樣我們等回到雅溫得的實驗室時,就很容易分離血液成分。至於動物,在一開始的時候,我們採取了一個簡單但富有創新的方法,這個方法是由邁特·布雷頓研發出來的。

1993-1995年,我擔任埃爾夫的助教,他當時與哈佛心理學家馬克·豪澤(Marc Hauser)合作講授一門課。這門課程是人類行為生物學,被哈佛本科生稱為「性學」,因為該課程聚焦於人類的繁衍。

顯然,一個依賴像靈長類動物學家這種群體的系統是不夠的。他們的主要關注點是動物的行為和生態。一個理想系統要監測全球範圍內人類和動物群落病毒的多樣性,發現感染源何時從動物跳到人類身上。雖然理論上可行,但建立這樣一個系統,在當時缺乏資源和技術保障。

全新病毒的獵捕

到艱苦的地方採樣是一項挑戰。此外,我們還遇到了與潛在的參与者溝通研究意圖的困難。在這些小村莊里,謠言滿天飛。對於我們從村民們身上採集血液的邪惡目的,他們提出了各種猜測。幸運的是,我有幸一起合作的優秀工作人員中,有一些最有才能的溝通者。

其中特別值得一提的是保羅·德隆·麥樂圖(Paul Delon Menoutou)。他在喀麥隆廣播電視機構擔任了多年的首席衛生記者,後來加入我們的團隊,直到退休。在我們工作的很多村莊里,人們從未看過電視,不認識他那張臉。但當他開始講話時,他們總能聽出他的聲音。作為衛生領域值得信任而又擁有驚人才能的溝通者,他幫助我們更容易地融入這些社區,沒有他的幫助,人們不會願意回答我們提出的科學問題。他也幫助我們向公眾傳遞了至關重要的衛生信息,這也是我們此行的基本目的之一。

里德茲和其同仁在2004年已經報告了一個因炭疽引發黑猩猩相繼死亡的類似現象,發生在象牙海岸共和國的泰森林。因此雖然賈河大猩猩之死是該種群第一例死亡病例,但人們知道炭疽是森林猿類的殺手。這也許有點奇怪,但並非沒有前車之鑒。一般生活在草地上的反芻動物身上才有的細菌,到底是如何到達泰森林和賈河的黑猩猩身上的,至今還是個謎。這裡有一些推測。炭疽芽孢的存活期長達100年,它能夠污染水源,因此猿類可能在飲用湖水或者小溪水時感染上芽孢。它們也可能在追捕和享用像森林羚羊這些已感染病菌的反芻動物時被傳染上。或者至少在泰森林疫情中,可能當猿類在染上炭疽的牛踐踏過的農田裡覓食時,就已經孕育了一場疫情。

在那期間我們產生的理念里,尤其值得一提的是一個永久的概念:病毒中的恐怖信息(viral chatter)。唐提出這個術語時,是直接與情報中的恐怖信息(intelligence chatter)相對應的。我們在思考情報中的恐怖信息時,提出這樣的問題:安全服務機構是如何預防恐怖事件的?

說這些地方很難到達,就暗示了要獲得凱爾和麥卡琴所需的高質量樣本,其後勤保障相當複雜。我們挑選的都是中非最偏僻的一些地方。在眾多傳奇故事里,有一則跟一位深受大家愛戴的項目司機杜格(Ndongo)有關(見圖9-5)。他有一次不得不將車丟棄在河邊,乘著小獨木舟到河對岸,幫助我們團隊從位於該國東南端阿傑拉的小村莊採集樣本。

一方面我們感到欣慰——研究取得了成功。但另一方面我們也有點不祥之感——逆轉錄病毒,即人類免疫缺陷病毒所屬的那一類病毒,正跨界進入人體。如果我們在所研究的前幾百名獵人中發現它,就說明它並非罕見。

無論病菌走的是哪一條傳染路徑,來自賈河和早些時候象牙海岸共和國動物流行病的發現表明,非洲猿類種群數量的減少,不僅僅是狩獵和喪失棲息地所致。像埃博拉這樣的病毒,已經大面積席捲了現有野生猿類棲息地,目前炭疽肯定也是這些珍貴野生動物的一大威脅(見圖9-1)。就我個人而言,我研究過野生黑猩猩,並在烏干達幫助大猩猩種群熟悉人類,因此我覺得人類這些現有近親所面臨的越來越嚴重的威脅,是我們特有生命遺產的一種令人扼腕的損失。

在接下來的數月里我們發現,很多報告自己獵殺非人類靈長類動物的人都接觸到了猴泡沫病毒。更讓人驚訝的是,一些接觸已經轉為長時間的感染。發現這些人對病毒產生抗體的跡象后,我們嘗試獲取實際的猴泡沫病毒基因序列。結果所見令我們震驚不已。我們發現,多人從靈長類動物身上感染了猴泡沫病毒株,傳染病毒的靈長類動物範圍從一種小食葉猴——白須長尾猴,到低地上壯碩的大猩猩。而且我們發現自己所做的行為調查結果與實驗結果相吻合。例如,大猩猩猴泡沫病毒來自一個報告自己捕殺大猩猩的人。雖然我們調查的很多人接觸靈長類動物,但鮮有人參與捕獵大猩猩,因為這既危險又需要高度專業化技能。這一關聯就是確鑿的證據——證明捕獵黑猩猩的獵人在捕殺獵物時,感染上了病毒。

我萌生此意的時間要追溯到20世紀90年代末。那時我加入約翰·霍普金斯大學唐·伯克的研究團隊,準備在中非建立一個實地研究點,為發現新病毒而監控人類和動物。我記得自己很多個下午在唐的辦公室里,或在白板上奮筆疾書,或就完成這一任務所需自言自語,如此循環往複。

調查團隊很快整裝待發,研究目的地定在賈河,這是一個美得令人窒息而又十分獨特的熱帶雨林地帶,位於剛果河的一條主要支流之上,他們在那裡和靈長類動物學家們一起採集樣本。他們設法從第一隻黑猩猩的頭蓋骨和肩膀上獲取樣本,也分別從其他死去的猿類身上取樣,包括第二隻黑猩猩的腿、第三隻大猩猩的頜部和第四位受害者的一些肌肉——它是一隻死於2005年1月初的黑猩猩。

我和上校跟當地科學家組成的一支有獻身精神的團隊(見圖9-4)一起,在隨後的幾年時間里,試圖找出中非https://read.99csw•com艾滋病毒基因多樣性豐富的原因。簡而言之,我們想大致勾勒出人類免疫缺陷病毒擴散到全球前的模樣。研究工作的第一步,是在喀麥隆的農村地區建立監測點。鄉村的研究由保德·泰莫非(Ubald Tamoufe)來協調。他是由工程師轉為生物醫學科學家的,說話聲音柔和,行事十分嚴謹。我們並未隨意挑選鄉村地區作為觀測點。普通品種的艾滋病毒株如今擴散到全球範圍,甚至到達了像喀麥隆這樣的流行病發源地。為了避免抓住這些相對單調的艾滋病毒株,我們挑選了位於公路盡頭與世隔絕的村莊建立觀測點。

為了回答這個問題,我們和唐以前在華特瑞陸軍研究所的一些同仁們組成了研究團隊。我還記得在馬里蘭州羅克維爾市一處普通的辦公地點,第一次遇見活力四射的二人組珍·凱爾(Jean Carr)和弗朗辛·麥卡琴的情景。

我們在中非接觸靈長類叢林肉的人們身上發現了許多新型猴泡沫病毒,又在同樣的人群中發現了兩種全新的人類嗜T淋巴細胞病毒。兩項研究成果的疊加,改變了我們思考自己的研究工作的方式。雖然從理論上來說,廣泛接觸野生動物的人們會從這些動物身上感染上微生物(這是顯而易見的),但我們一開始並不知道監測這些人群是否可行,或者說不知道這一系統是個什麼模樣。當我們開始了漫長而艱辛的研究,確定新型猴泡沫病毒和人類嗜T淋巴細胞病毒正在擴散和引發疾病的範圍(這是我們一直做到今天的研究工作時),我們的研究思路被打開了。我們開始正式考慮,建立一個全球性的布控系統,監測與野生動物接觸頻繁的人們,以便堵截病毒中的恐怖信息。

我們還繼續研究了另一組逆轉錄病毒——嗜T淋巴細胞病毒(the T-lymphotropic viruses, 簡稱TLVs)。猴泡沫病毒是一種在人類中找不到自己祖先的病毒。在我們從事猴泡沫病毒研究之前,只有少數實驗室工作人員感染上該病毒,因此沒法斷定病毒可能擴散的範圍和引發疾病的範圍,沒法斷定其成為流行病的可能性有多大。嗜T淋巴細胞病毒就不同。我們早就知道有兩種不同的嗜T淋巴細胞病毒——人類嗜T淋巴細胞1型病毒(HTLV-1)和人類嗜T淋巴細胞2型病毒(HTLV-2)會傳染給世界範圍內的人,實際上約2000萬人攜帶這些病毒。雖然一些感染病毒的人可能無任何臨床癥狀,但是還有很多感染者患了病,從白血病到癱瘓都有。這些病毒可能會演變成流行病。顯然,如果全新的嗜T淋巴細胞病毒正從動物身上遷移到人類身上,公共衛生官員應該對此有所了解。我們來自猴泡沫病毒的研究結果表明,這並非危言聳聽。

>圖9-1 喀麥隆賈河動物保護區內因炭疽致死的大猩猩

從我追蹤和預防流行病的研究工作角度來看,猿類死亡事件暴露了我們捕獲這些流行病所採用方式的另一個明顯弱點。在賈河森林里發現炭疽並不代表是一次流行病預防工作的勝利,而是流行病學領域的瞎貓碰到死老鼠。靈長類動物學家的研究經費捉襟見肘,全球猿類種群中僅有極少部分處於他們的監控之下。如果我們指望這些科學家定期捕獲預示著未來人類流行病趨勢的動物流行病,那麼我們註定要失敗。要想真正早點發現流行病,我們需要更多的舉措。

圖9-6 用於從叢林肉和其他動物身上採集血樣的濾紙

因為艾滋病毒會進行基因重組,即能夠將不同病毒株的基因加以混合和匹配,她們需要研製一套新的分析手段,來弄清楚哪些基因整合在了一起,每個基因來自哪裡。她們正在勾勒病毒的家族譜系,但是她們並沒有瞄準艾滋病毒的整個家族譜系,而是鎖定了特殊的艾滋病毒的母代病毒株,並繪製其全球分佈的地圖,嘗試重建流行病的發展過程——繪製有關艾滋病毒如何擴散和混合的地圖。

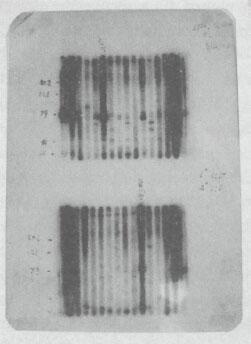

當我和比爾以及同仁們開始研究靈長類泡沫病毒時,我們已經知道它們理論上能夠傳染給人類,因為幾位實驗室工作人員以前感染過該病毒。但是我們不知道自然環境下這種情況是否會出現。我清楚記得真相大白的那一天。那天我們一起在比爾的實驗室里工作。我到樓下去取一個叫作蛋白免疫印跡法(Western blot)的實驗室測試的圖像。這一方法顯示個人是否產生抗體,在這裏就是指抵抗猴泡沫病毒的抗體。比爾下樓來幫我一起解讀圖像。實驗結果很明顯,一些研究參与者已經感染上猴泡沫病毒。我記得自己和比爾彼此對視著,一半是震驚,一半是興奮。那一刻,近幾年的研究工作因有了實實在在的研究成果,而發生了深刻的變化。至今我牆上還掛著一幅裝在相框里的蛋白免疫印跡複印件(見圖9-8)。

唐和上校潛心思考的主題之一就是叢林肉(bushmeat),這是我們在中非所做研究的中心主題。叢林肉是野味的另一種說法,雖然歷史上這一術語多指熱帶地區的野味。但事實上,當我在新英格蘭的朋友一年一度儀式般地捕食鹿肉時,他就是在吃叢林肉。我在舊金山光顧自己鍾愛的海鮮店——天鵝生蚝酒吧時,廚師撬開活海膽的軟殼,取出來讓我吃的海膽也是叢林肉。然而正如我們在第2章里了解到的那樣,從微生物角度來看,不是所有叢林肉都是以同樣的方式製成的。

(從左到右)唐·伯克博士、英若博·傑米斯博士、梅傑·萬密尼、內森·烏爾夫博士和保德·泰莫非

圖9-4 我們的人類免疫缺陷病毒研究團隊

我們的第一個主要發現,是一個名字不太中聽的病毒,猴泡沫病毒(the simian foamy virus, 簡稱SFV)。它是以其殺死細胞的方式來命名的。當你觀察一個感染上病毒的培養物,就能看見在顯微鏡下細胞死去並起泡,呈現出泡沫四起的樣子。這是一種幾乎感染所有非人類靈長類動物的病毒。因為每一種靈長類動物都攜帶其特殊版本的病毒,這為我們提供了非常好的比較模式。通過給病毒進行基因排序,如果我們在人類身上發現其中一種猴泡沫病毒,就能準確知道它來自哪一種靈長類動物。

待在喀麥隆的前幾年,我們設法在首都雅溫得一個誕生於德國殖民時期、有著令人驚嘆的百年歷史的建築里建立了一個功能性實驗室。在該國風景迷人、生物種類多樣的17個鄉村,我們也建立了監測點。我們獲得的高質量冷凍樣本蘊含著解釋艾滋病毒多樣性問題的線索,並且正如我們所發現的那樣,樣本還提供了解答其他問題的參考。

有一年夏天,埃爾夫在開車回家途中無意間發現了一隻死兔子。埃爾夫料定它是一隻被車撞死的健康動物,並且他一生酷愛打獵,與世界各地的獵人合作過。於是埃爾夫做了對他來說很自然的事情。他將兔子撿回家,隨即褪毛開膛洗凈,燒成晚餐的菜肴。

正如我們在第10章里將更加詳細討論的那樣,雖然目前準確而充分地調查人和動物身上病毒多樣性的實驗室研究方法一直都在提高,但還沒有達到在全球部署監控的程度。簡單地邏輯推斷一下就會發現監測每一個人是行不通的。作為起步,我們需要一個更集中的系統——該系統瞄準一小群「哨兵」,他們是我們可以利用現有資源監測病毒恐怖信息的關鍵群落。

前中央情報局(CIA)局長喬治·特內特(George Tenet)在為「9·11」事件所作的證詞中說,在逼近「9·11」事件的那幾個月里,「監控系統一直閃爍著紅色」。同樣,雖然是一起偶發事件,1986年切爾諾貝利核反應堆熔融那一天,在蘇聯監控的信息流量中出現了一個明顯的尖峰。知道尋找什麼類型的關鍵詞、誰是通常該考慮的嫌疑人,同時了解他們彼此是如何交流的,這樣就能夠提供有價值的情報,幫助預測罕見但重要的事件。

流行病監測系統的監測點

圖9-3 陸軍上校普迪·諾勒

但是在2004年12月的那個雨天,蜂蜜不是科學家們考慮的問題。該地區接連出現了黑猩猩的死亡現象,從第一隻死去的黑猩猩身上取樣後過了4天,他們又從另一隻死去的黑猩猩身上取樣。12月19日,出現了第三隻死去的大猩猩。這不禁令人擔憂起來,因為靈長類動物學家在賈河只追蹤研究一部分猿類,他們所看到的可能僅僅是災難的開始,其他很多未被追蹤的猿類可能也死了。這些珍貴的野生動物親戚,是研究團隊花費數年時間想要了解的。對物種保護和研究工作而言,這樣的情況很嚴重。

當唐將我招至麾下,加入他在約翰·霍普金斯大學的在研項目時,他已經和一位喀麥隆科學家建立了密切合作,在像艾滋病毒這樣的逆轉錄病毒最初出現的中非地區研究它們。我和唐以及喀麥隆同仁、陸軍上校普迪·諾勒(Mpoudi Ngole,見圖9-3)一起共事了很多年。那些年的研究工作為建立第一個真正的監控系統打下了堅實的基礎。該系統嘗試在新型流行病出現之前抓住它們。

從這些特別偏僻的地方取樣要面臨特別大的挑戰和挫折,但也有十分美妙的經歷。一次在剛果民主共和國一個小村莊的經歷,給我留下了難忘的回憶。那個白天,我和獵人們一直待在森林里。等回村時,我得知村裡一位婦女剛剛生了一個男嬰。為了表示對我的尊敬,他們想要用我的名字給男孩取名。因為一位村民聽人家叫我Docteur Natan(法語里的「內森博士」,那裡的人有時這麼叫我),他們就給孩子取了這個名字,不是「內森」,而是「內森博士」。資深的後勤專家傑里米·阿柏加(Jeremy Alberga)是這些年來一直使我們的管理、物資保障和資金運作保持井然有序的人。他開玩笑說,那名字減輕了孩子身上沉重的高等教育壓力,他已經是博士了。

過去20年來,我研究過中非各地和亞洲的許多獵人。雖然存在著必須加以消滅的非法商業性狩獵,但在我們工作的地區里,大部分獵獲的動物是貧困家庭基本的食物來源。它是生存所需,而非消遣。打獵很辛苦,付出大量心血換來相當有限的能量補給(見圖9-7)。

第一次在雅溫得見到邁特時,他剛完成一個有關喀麥隆的蛇的偉大調查。有意思的是,他的大多數取樣工作,是在喀麥隆各地的村子里留下一罐罐福爾馬林防腐劑。因為全世界人發現蛇后都會打死它們,他只需要讓村民把死蛇放在福爾馬林罐子里。他時不時去搜集這些罐子,研究蛇的分佈和多樣性。當我們交談時,我們意識到用同樣的方法,可以很容易地搜集到成千上萬的動物血液樣本。我們可以改進幾年前在馬來西亞時,我從珍妮特和巴比爾·辛格那裡學會的濾紙技術,把棒球卡大小的取樣紙交給獵人,讓他們一旦接觸到血液就採樣(見圖9-6)。事實證明這項技術十分成功,我們現在擁有世界上最全面的野生動物血樣。

誰是流行病監測系統的哨兵人群

當我和唐一起考慮這個問題時,我們問自己,一個監測病毒中的恐怖信息的全球系統該是什麼模樣呢?我們如何監測發生在人和動物之間的成千上萬的接觸,以便發現預示著流行病逼近的恐怖信息事件呢?從我們的研究領域來看,這種事件就是新型病毒跳到了人類身上。

流行病大事記

新型病毒遷移到人類身上時,現有的公共衛生機構並不一定能夠監測得到,因而也無法及時告知人們。

https://read.99csw•com保存完好的樣本被送往艾瑞克·勒羅伊的高封閉生物安全防護實驗室。我在第5章里提到過這位病毒學家,他和我們合作研究發現了新的埃博拉病毒株。樣本也送到了我們的合作者費邊·里德茲那裡。研究結果令人驚訝。雖然我們都猜測害死賈河動物的病毒是和突襲邊境以南加彭境內猿類種群一樣的埃博拉病毒,但所有樣本的埃博拉病毒檢測都呈陰性。但是,另一種致命感染源——炭疽的檢測都呈陽性。

在下面的章節里,我們將探討這一研究成果。我也將討論一些前沿性研究手段,用於在流行病蔓延前提高發現它們的能力。雖然我們所面臨的流行病威脅很大,並且會越來越大,但對付它們的方法和技術手段也很先進,並且會越來越先進。

小結

1998年——我和埃爾夫那次談話后又過了幾年,我寫了有關狩獵在疾病傳播中所扮演角色的文章。在文中我提出可以將獵人視為哨兵——如果我們一直研究他們,就能知道正跳向人類的是什麼微生物,是何時起跳的,又是如何跳躍到人身上的。幾年後在我和唐·伯克交談期間,當我們探討病毒恐怖信息的概念時,以上問題成了我們討論的共同點。獵人們是如何將我們引向那些向人類發起關鍵性一跳的重要微生物的?

至此,研究工作開始按部就班地進行。當然,要全面建設一個全球性監測系統,250萬美元遠遠不夠,但這是一個好的起點。我們開始真正考慮,對世界上哪些關鍵性病毒熱點地區的監測最為迫切。我的腦海里立刻浮現出一些關鍵性地區。我和賈里德·戴蒙德、克萊爾·帕羅西安的研究已經顯示,大部分主要的傳染性疾病都出現在非洲和亞洲。監控就從這些地方開始。

我清晰地記得自己第一次思考狩獵在感染源傳播中所發揮作用的情景。作為一名哈佛研究生,在前兩年我專門研究了野生黑猩猩群落。成為生物人類學系研究生的快樂之一,就是能夠與著名教授埃爾夫·迪沃夫(Irv DeVore)互動。埃爾夫是一位靈長類動物學和人類進化學的骨幹教師和思想家(見圖9-2)。

我們開始在喀麥隆從事研究工作,最重要的目的是弄清楚與席捲世界上大部分地區的那些具有致命性、但從遺傳角度來看單調而同質化的世界性病毒相比,為什麼中非的艾滋病毒有這麼多種類。我們想從所有農村人口身上取樣,希望弄清楚這裡有這麼多病毒基因變異體的原因。所有跡象表明,這個地區就是艾滋病的發源地。但是為什麼在流行病暴發20年後,這裏依然還有這麼多種艾滋病毒?

圖9-2 在肯亞研究野生狒狒的埃爾夫·迪沃夫博士

令人關注的是,人類沒有自身的泡沫病毒。比爾和其同仁們多年前的研究顯示,在參与物種共同形成的病毒中,猴泡沫病毒具有不尋常的特徵。換言之,約7000萬年前現有靈長類動物的共同祖先身上就攜帶泡沫病毒。隨著時間的推移,當靈長類動物譜系樹不同的分支逐漸形成不同物種后,病毒也亦步亦趨地跟著。令人吃驚的結果是,泡沫病毒的進化樹和靈長類動物進化樹幾乎一模一樣。猴泡沫病毒很可能是病原體瓶頸時期我們失去的病毒之一,這是我們在第3章里所討論的話題。

當這些樣本送達位於羅克維爾的實驗室時,它們已經走公路、飛航線,行程達數千公里,然而樣本依然保持著冷凍狀態,可用於檢驗。我親自在實驗室里工作了一段時間,渴望知道樣本里究竟有些什麼東西。但是,描繪樣本中病毒特徵的許多難事,都留待凱爾和麥卡琴以及她們無比能幹的實驗團隊去做。

野生猿類面臨的威脅雖然很明顯,卻還不是唯一的問題。研究者們知道埃博拉病毒已經在加彭(Gabon)的大量猿類間蔓延開來,那裡離喀麥隆南部僅幾百千米。埃博拉不僅置黑猩猩于死地,而且時不時也跳到人類身上,導致可能引發流行病的嚴重病例。他們也知道一位靈長類動物學家同仁在象牙海岸共和國調查像這樣的死亡病例時,已經染上埃博拉病毒。無論是什麼原因導致猿類死亡,都不能掉以輕心。

比利時科學家伊斯拉·德波拉維(Isra Deblauwe)和她的喀麥隆合作者在3年前就開始了漫長而乏味的研究工作。他們循著像珍妮·古道爾這樣的靈長類動物學家的研究傳統,將研究目標鎖定為野生類人猿,也就是現有的跟人類最近的親戚,通過研究了解它們和我們人類自身。

圖9-8 第一次顯示獵人身上猴泡沫病毒抗體跡象的蛋白免疫印跡

我們如何能夠追捕到致命性病毒並控制它們呢?發現死亡動物的幾位靈長類動物學家並未構成一個監測系統。那麼在新的流行病擴散之前抓住它們並遏制它們的正確方式是什麼呢?這一部分就要探討這一問題:當代流行病預防科學。這裏將討論我的團隊、其他同仁及合作者正在研發的監測系統,這個系統甚至能夠在人們獲知新型流行病之前就抓住它,遏制它。預防流行病是一個大胆的理念,但不如20世紀60年代心臟病學家開始考慮預防心臟病發作大胆。那在當時是個極大的醫學進步,但現在基本上被視為理所當然了。

之後幾天內埃爾夫就病得很厲害。他發燒,胃口越來越差,極度疲勞,淋巴結腫大。好在他立刻去掛了急診,因為事實證明他得了土拉菌病(tularemia),這是一種由可能致命的細菌引起的,經常傳染野兔和其他嚙齒類動物的疾病。在及時求醫的人里,該病的病死率不到1%。但如果沒有迅速就醫,他就很可能痛苦地死於多器官衰竭。