難兄難弟

君臣之間

崇禎回到依靠太監的老路上去,是他一生遭受詬病最多的問題。後來,打開城門放李自成軍進城的,正是太監曹化淳。很多人就此對朱由檢感覺到一種自食其果的快|感。其實,誰放李自成進來,是次要的。若非曹化淳,別人就肯定不會開這個門么?或者,只有太監會投降,文臣武將就必無此輩么?關節顯然不在這裏。那個門,曹化淳不開,也總會有別的人來開。李自成攻下北京,豈是靠著一個太監替他將門打開?

政風劣壞,人們往往以「腐敗」二字言之。但細察其情,腐敗也是有分別的,不能一概而論。

對崇禎執政以來,君臣之間的問題做了很好的總結。著重批評崇禎「求治過急」,一味以嚴苛待臣工,殊乏寬容,甚至容不得臣工有自己的主張,或依其本分履行職責。奏疏認為,崇禎對士大夫和普通百姓,都過於嚴逼,這兩個方面將來會有大麻煩——幾年後,事實證明都言中了。其中,「皇上急於求治」、「不以清吏詘能臣」、「寬一分在民子,即寬一分在民生」和「推諸臣以心,進退之間,與諸臣以禮」這四句話,如果崇禎聽進去了並在行動上切實注意,他應該會受益匪淺。

逆璫餘孽,但知力護殘局,不復顧國家大計;即廢籍諸公(被罷黜的東林政治家),亦閱歷久而情面深,無復有贊皇魏公其人者(像魏徵那樣的人)。且長山(大學士劉鴻訓,長山人)以改敕獲戾,而上疑大臣不足倚矣。未幾,烏程(溫體仁,烏程人)以枚卜告訐,而上疑群臣不足信矣。次年,罪督以私款僨事(袁崇煥下獄事),而上疑邊臣不足任矣。舉外廷皆不可恃,勢不得不仍歸於內(宦官)。……雖聖主日見其憂勤,而群上(大官們)日流於黨比。痼疾已成,不復可葯矣。

還有一個故事,令人哭笑不得。翰林院庶吉士鄭鄤被參下獄之後,李清跟鄭的同鄉、御史王章談起此事,王言語間極為鄙夷,李清於是問:「孫尚書(孫慎行)可謂你們家鄉的正人君子吧,何以他老先生會那麼欣賞鄭鄤呢?」王章嘆氣道:「孫大人愛讀書,但他身邊的人,全都拿了鄭鄤的賄賂,每次孫大人正看什麼書,准有人飛速報知,過了幾日,鄭前來拜謁,孫大人一談起所讀之書,鄭無不口誦如流,讓孫大人佩服得五體投地。」歷來行賄,要麼為了陞官,要麼為了枉法,要麼為了發財。為了解別人讀什麼書而行賄,真是頭一遭聽說。這個故事也許不值得扼腕,卻足夠讓人大開眼界——連孫慎行喜歡讀書這麼微不足道的細節,都引得「左右數人莫不飽鄤賄」,崇禎時代政壇還能有一處乾淨地方么?

至「臣素不愛錢,而錢自至。據臣兩月內,辭卻書帕已五百余金。以臣絕無交際之人,而有此金,他可知矣。」讀至此,擊節感嘆,厲聲問一良:「此五百金何人所饋?」一良對:「臣有交際簿在。」上固問之。良始終以風聞對。上遂震怒,謂其以風聞塞責也。上即諭閣臣:「韓一良前後矛盾,他前疏明明有人,今乃以周應秋等塞責。都御史不是輕易做的,要有實功,方許實授!」劉鴻訓等合詞奏請:「臣不為皇上惜此官.但為皇上惜此言。」上慍色曰:「分明替他說話!他既不知其人,如何輕奏,豈有紙上說一說,便與他一個都御史?」召一良面叱曰:「韓一良所奏疏,前後自相矛盾,顯是肺腸大換。本當拿問,念系言官,姑饒這遭。」

皇上以策勵望諸臣,於是多戴罪——夫不開以立功之路,而僅戴罪,戴罪無已時矣。

「豈有不刑自招之理?」

其實換了誰主持遼東、宣大事務,也都只能照袁崇煥、王象乾的法子辦理。京城朝中諸公可以高談闊論,發表激越的愛國演說,真正面對現實,卻除了委曲求全、含辱忍讓,不再能做別的。國家羸弱如此,腐敗如此,何談外卻強敵?此時明朝的情形,跟十九世紀末清朝的情形很相似,袁崇煥、王象乾的處境,跟奕、李鴻章的處境也很相似。

崇禎時期政界還有一大問題:逆案雖定,黨禍後遺症卻相當嚴重。一批官員失勢了,另一批得勢;得勢的抱成團,為其所排擠者則憤憤不平。宗派主義成為朝中主旋律。跟天啟朝東林黨與閹黨的鬥爭不同,崇禎間的門戶之爭,有時並不見得有何大是大非,只為爭權奪利,而逐日攻訐。

是不是只有東窗事發、大禍臨頭的人,才行此齷齪之事?非也。權錢交易,滲透到官場的每個細胞。每年政績考核之時,便是權錢交易旺季,因為考核的結果與晉職或改遷直接相關,想高陞的,或想換個肥差的,此時就全靠金錢開路。李清說:「予同鄉數人,轉易如流,問其故,皆以賄之增減為升降耳」。誰說金錢萬能是資本主義特產?極權帝制,金錢也萬能嘛。

請看他言辭思路,何其鋒利難當,三言兩語即讓本欲敷衍的負責官員難措其辭,只能說出真實情況。這些官僚們,從來只見過或心不在焉或愚闇昏庸的皇帝,也從來只以糊弄即可了事,不能料到眼前這位青年皇帝這麼不易對付,腦瓜這麼好使。

(丁啟濬無言以對,朱由檢轉而質詢參与會審的吏部尚書王永光。)

「枚卜之爭」是非常典型的例子。他對於朝臣拉幫結派的憤怒固然很有道理,但豈能不由分https://read.99csw.com說地認定較為人多勢眾的錢謙益一方就是罪魁禍首,乃至所謂「科場舞弊案」,錢謙益與之無涉明明已有司法結論,他卻一定要推翻,而且把自己的支持毫不猶豫地奉送給品質很壞的溫體仁。

話說得很清楚,「具實奏來」。

總之,不足任事的士大夫,偏遇見一位頭腦敏銳並且在燃眉之急的煎熬下時常顯得尖酸苛薄的君主,二者間錯位、尷尬的局面,遂勢所難免。

崇禎即位不久,接受暫攝兵部事的呂純如建議,讓袁崇煥復出,支撐遼東局面。

使人印象最深刻的一件事,發生在袁崇煥身上。

皇上又以執奏不移(指閣臣堅持己見),疑其藐抗——漢文不從廷尉之請乎,亦以張釋之曰:「法如是止耳。」不聞責其逆命也(張釋之乃漢文帝的首席大法官,執法嚴明,多次拒絕皇帝的干預,反而敦請他以法律為準繩)。

崇禎召見時,王象乾所談主張即八個字:「從容籠絡,撫亦可成」。到任后,採取的行動也「專任插酋(對蒙古察哈爾部的蔑稱,「插」與「察」音同)撫賞事宜」。當時察哈爾部落看準了明廷這種心理,樂得利用,大佔便宜。其與中國貿易,各以馬匹、紡織品交換。察哈爾人分馬為三等。他們把母馬系在山上,飢餓的馬駒能夠一躍而上者,為第一等,留下自用;登到半途倒地者,第二等,殺而食之;根本跑不動幾步的,為第三等,賣與中國。而王象乾明知如此,照樣做虧本買賣,目的是收買、安撫。但沒有用。「未幾,插酋內犯入大同,殺戮極慘,撫終不可成,而浪擲金錢數十萬。」

上述種種,尚為可想象之腐敗。李清另外所記的某些情況,完全匪夷所思,若非白紙黑字、有名有姓地記錄下來,誰都無從設想那樣的情節。

總是借一個題目,堆砌做作,落於史冊,只圖好看,一味信口誣捏,不顧事理,但凡參過內臣就是護身符了,隨他溺職誤事,都不誅處,這是怎麼說?

永光對:「李實初不肯承,及用刑,然後承認。」

就這樣,崇禎一步一步走向那個著名的結論:君非亡國之君,臣皆亡國之臣。李自成攻入北京前一天,情甚危,崇禎緊急召見百官,彼此相視無語,束手無策。「上書御案,有『文臣個個可殺』語,密示近侍,隨即抹去。」這一刻,崇禎對群臣的仇恨達至頂點。

朕自即位以來,孜孜以求,以為卿等當有嘉謀奇策,召對商榷時,朕有未及周知者,悉以入告。乃俱推諉不知,朕又何從知之?

他的確很細心,很認真,把袁崇煥的承諾重複了一遍,也說出自己的許諾:「五年復遼,便是方略。朕不吝封侯之賞,卿其努力以解天下倒懸之苦,卿子孫亦受其福。」

早在登基之初處理逆案中,他即顯露了這種風格。在聽取刑部官員就「李實空印案」(詳前)的工作彙報時,朱由檢與署理刑部的侍郎丁啟濬之間,有一番對話:

有一種腐敗,鑽制度與法律的空子,以權謀私;這類現象,何朝何代都有,無法根除,或者索性可以認為——權力必然伴生腐敗,惟程度不同而已。制度比較嚴密、監管比較有效,就輕一些,反之就重一些。總之,這種腐敗雖同屬可恨,但我們無奈卻只能以「正常」理解之,除非權力本身這東西人類可以消滅之。

上面,文秉已談到崇禎對群臣失望的標誌,是重新依靠宦官。

殺袁崇煥時,河南府推官湯開遠上疏,批評崇禎不能善待臣子,並及其性格缺陷。開宗明義,第一句「皇上急於求治,諸臣救過不給」就論得很透;崇禎君臣間不解之結,大致就在此句中。以下具體論述,都擊中要害:

袁崇煥並未意識到這一點。他這麼答覆崇禎:

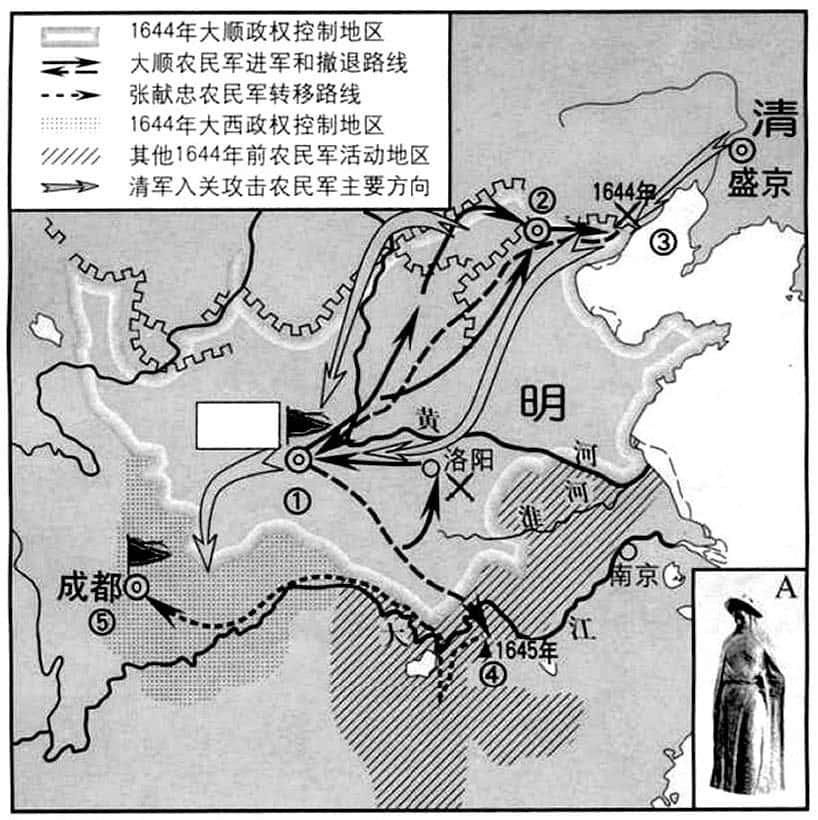

明末戰爭形勢

崇禎年間,明王朝積攢下來的危機,齊發並至,集中爆發,其四面楚歌境地,由此圖可知廓蓋。

崇禎是個認真的人,要求臣下講真話,不喜歡弄虛作假。

崇禎顯然一讀韓疏即發現它避實就虛,欲以空文邀寵。但他先假裝激賞,表示要升韓的官,下吏部議處,藉以觀察吏部如何處理。還好,吏部未因皇上發話就遵旨照行,給出的意見,也符合他暗中的判斷。這時,崇禎便把憤世嫉俗、刻薄的一面,淋漓盡致表現出來,逼韓一良非拿出真憑實據來不可,韓哪裡敢?一味推託,確實很不像話。但韓是言官,不能因進言而治罪。這種情況,通常訓斥一通了事,崇禎卻咽不下這口氣,冷嘲熱諷,當眾反覆折辱之,讓他出盡洋相;順帶儆示全體https://read.99csw.com官僚集團。「他既不知其人,如何輕奏?」「豈有紙上說一說,便與他一個都御史?」這兩句話就是說給所有士大夫聽的,因為像韓一良這麼做官的,比比皆是。

用人不疑,疑人不用,崇禎連這起碼的政治風度都沒有;而目睹袁崇煥的下場,每個有才幹、敢承擔的士大夫,又怎能不心寒?至於後來在邊防、剿「賊」之中的用人,更加一無是處——不足倚任的引為心腹,可用之才卻被百般掣肘;在楊嗣昌、熊文燦與洪承疇、孫傳庭、盧象升之間,他的立場基本搞錯。

不過,從根本上說,我們為崇禎「有君無臣論」費這番口舌,意義不大。明之亡國,絕不亡于崇禎年間。君賢臣奸也罷,君臣俱賢或都不怎麼樣也罷,那亡國之大勢早就不可逆轉,能夠有所不同的,無非遲速而已。

試想,貪賄之風遍及整個官吏階層,素日工作中又「不肯實心用事」、慣於敷衍塞責,國運多舛、群臣卻把一大半心思用在爭詈排陷上……這樣的局面,怎麼不令崇禎沮喪?

不惟指出科舉所重的道德文章,「皆紙上空談」,更進而戳穿科舉的本質就是做官,「致富致貴」「榮身榮親」。後來,近代對科舉的批判,也不過如此。既然區區一個普通武舉,能把話說到這個層次,可以推想類似的認識絕非少數人才有,很多人都心裡有數。但讀書人靠科舉吃飯,他們不會出來抨擊,砸自己飯碗。陳啟新因為是武舉,而武舉制度在明代一直搖擺不定、本身並非求官之道,所以他的角色實際上是「體制外邊緣人物」,同時他「覘知上意」,揣摸出崇禎現在最頭疼的問題之一就是士大夫皆好發空論,於是瞅准機會,投其所好,上此疏抨擊科舉,果然「上嘉異之」,破例授以吏科給事中官職。此事可悲之處在於,抨擊科舉而且抨擊如此有力之人,其目的也在博取功名——這是題外話了,按下不表。

袁崇煥陳述之時,「上起立」,一動不動地站著,「佇聽者久之」——可想見多麼專註、認真。最後留下這麼一句:「條對方略井井,不必謙遜,朕自有主持。」包含的意思也是非常明白:你平復遼東的方案我都聽清楚了,我的態度也很清楚——全力支持。

崇禎元年十一月的「枚卜之爭」,即是為搶奪內閣閣員位子發生的激戰。幾位主角,錢謙益與溫體仁、周延儒,在士林中聲望有好有差,但這件事本身卻純粹是權力鬥爭,並不關乎正邪,錢謙益入閣,不代表正義戰勝邪惡,溫、周得位,也並不意味著他們可以左右朝政把它引往黑暗。雙方只為了權位歸屬,爭訟于御前。這令崇禎感到,大臣心中只有門戶和宗派利益,為此舌敝唇焦,心思全不放在國家大政的得失上。他對此不勝煩惱。抱著這種心理,在錢、溫雙方對質時,崇禎內心先自情緒化地對人多勢眾的錢謙益一方更為反感,最後支持了溫體仁、周延儒。

甫聞此語,袁崇煥「憮然自失」。

這些批評,一針見血。一則,正德、嘉靖、萬曆、天啟四朝,所有皇帝基本都不理朝政,凡事潦草,廷臣難見帝君一面,即有奏對,也多為虛套,一百多年不曾認真研究問題、處理問題,大小臣工早已養成大而化之、馬虎含糊的習慣。二則,科舉取士本身,就是從虛文浮禮中選拔人,滿嘴子曰詩云,實際的經世治國才幹原非所學所長,當著承平之世,這種弊端不大顯得出來,一到多事之秋、國家急需用人之際,士大夫拙於實幹的本質,立即彰然。

「李實一案,有疑惑無疑惑?有暗昧無暗昧?」

除所謂「五年平遼」的方略屬於想當然、「聊慰聖心」的漂亮話,更不應該的是,袁崇煥內心其實早就認明「遼不可復」。以當時朝廷和軍隊的朽爛,擊敗清人平定遼東,根本是天方夜譚。遼東問題最好的局面,不過是以軍事手段為輔,以「羈縻之策」為主;「談談打打,打打談談」,維持一種均衡,把事情拖下去。

固然他可以聲辯,原供皇權驅策的官僚機器,這時已經像一個自我編程、有自我意志的「生命機器人」,拒不執行他的指令;或單獨構成了一種網路,依自己的規則運轉,針插不入,水潑不進。某種程度上,崇禎對官僚機器的指揮,的確失靈,最後關頭,鳴鐘集百官竟無至者,形象地說明了這種現實。但是,他不是沒有指令暢通的時候,也不是沒有樹立威望從而可以有力掌控官僚機器的機會。

崇禎十一年三月,清兵深入關內,圍困北京,明廷幾乎覆亡,只因這一次清人似乎尚未做好取而代之的準備,僅飽掠而去。前後數月內,明軍從無還手之力,而當清兵退卻之時,卻有人以為其機可趁,藉此發一筆國難財。有個太監叫孫茂霖,朱由檢給他的命令是不要放跑敵人(「嚴旨令無縱出口」)——這也很扯淡,人家根本不是失敗逃跑,是主動退卻,何談一個「縱」字?——但更絕的是孫茂霖的做法,他領著人馬,在長城關口布置好,等北退的清兵到來,先向他們要錢,「孫及部下皆得重賄,凡一人出,率予五兩,乃不發炮而俾之逸」。拿買路錢,就放行,否則,打炮。當時清兵在中原劫掠數月,滿載而歸,而且本來不準備打了,已「無必死心」,每人掏五兩銀子,小意思。於是,孫茂霖居然得逞。這件事被揭露以後,朱由檢極為震怒。不要說朱由檢震怒,就是時隔四百年的我們,聽見這等事,也徹底目瞪口呆。人一旦瘋狂到只想撈一把,看來就必定是天良喪盡。

至此,我們從方方面面考量了崇禎的「有君無臣論

https://read.99csw.com」,感覺此論之出尚非一味自憐,怨天尤人,將過錯諉於他人。官場的腐敗、士風的椓喪、人心的渙散,總之,如崇禎「溺職誤事」一語概括的那樣,明代官僚政治機器已經處在嚴重的運轉不靈的朽壞狀態。

李清,崇禎年間中進士,並開始做官,歷刑、吏、工三科給事中,官場見聞極廣。明亡后隱居,將所歷者記于著述,因為曾任職三科,故名《三垣筆記》(垣,古時也是官署的代稱)。明末政壇的腐敗,究竟到什麼地步,翻翻此書,大致可以明白。

溫、周不是什麼好東西,《明史·奸臣傳》共列八大奸臣,此二人即在其中。不過,錢謙益就很正派么?《三垣筆記》載一事,說清兵南下,錢謙益迎降,留在家中的柳隱(柳如是)與一私夫亂,被錢謙益之子送至官府,杖死;為此錢謙益恨透了兒子,從此睽目,對人說:「當此之時,士大夫尚不能堅節義,況一婦人乎?」聞者莫不掩口。這個故事肯定是編的,因為柳如是死在錢謙益之後,而且根本不是被官府打死,是上弔自盡。但錢謙益迎降總是確鑿的。明末黨爭,本有正邪之辨,但到最後,恐怕也蛻變為拉幫結派,令國家徒陷內耗。溫、周之得逞,實在是鑽了明末政壇宗派主義太過嚴重的空子,將崇禎對士風的不滿和絕望加以利用的結果。崇禎支持溫、周不對,但他對黨爭的不滿有沒有道理呢?大有道理。黨爭作為導致明朝亡國的原因之一,沒有疑問,中立的李清,就以切身感受論道:「信哉,明黨之能亡人國也。」

當其一舉掃除權閹、敉定逆案時,天下歸心,很多人對他寄予厚望,以為得遇中興之主。那時,他的聲望達到了頂點。如果他對現實的認識力足夠深刻,如果他性格足夠健全,如果他對事務的處置足夠高明和恰當,他將不難於做到統一思想、使大家團結在他的周圍、銳意進取。然而,他顯然未能抓住已經出現在眼前的大好時機,任性、率性、固執、偏激,一再出錯,遂使剛剛復甦溫暖的人心重新變得冷漠。

自文秉筆下,崇禎皇帝朱由檢展示出來的,是讓人耳目一新的形象。思維非常清晰,注意力非常集中,總是能夠抓住要害;性格激直,談吐犀利,注重效率,直截了當,不留情面。就明快乾練論,明代所有皇帝中,只此一人。

這些話,是戳著士大夫痛處的;同時,非深受其害者,說不出來。

內有一條,記錦衣衛頭目吳孟明,「緩于害人,而急於得賄」。其子吳邦輔「尤甚」,「每緝獲州縣送禮單,必故泄其名,沿門索賂,賂飽乃止」。東廠情形亦復如此。李清舉了一個例子,說某知縣送給翰林編修胡守恆二十兩銀子,求他寫一篇文章,胡錢還沒拿到手,僅僅事為東廠所聞,「亦索千金方已」。

崇禎的錯誤或者無奈在於,他感到滿朝上下無人可用,於是重新信任太監。說信任,恐怕不是真信任。一來既然他一開始自己主動撤回各鎮守太監,說明他對太監干預軍政的危害是有認識的;二來,以崇禎的性格,恐怕很難信任任何人。所謂信任,不過是相形之下,何種人他更便於控制而已。在與朝臣的關係中日漸身心俱疲之後,他感到用太監比較簡單直接、比較容易掌握,他想辦實事,也有太多急事要處置,不能多費口舌與周折,虛耗不止——如此而已。他對群臣說過這樣一段不滿的話,很代表他的心思:

皇上詳慎望諸臣,於是有認罪——夫不晰其認罪之心,而概行免究,認罪亦成故套矣。

關於崇禎「有君無臣」看法的形成過程,文秉作出如下分析:

今諸臣怵于參罰之嚴,一切加派,帶徵余征(官員害怕處分,不敢違抗繁多的加重人民負擔的旨意),行(這樣下去)無民矣。民窮則易與為亂,皇上寬一分在民子,即寬一分在民生。

「奉旨,九卿科道會問過,據實回奏。」

除了思想認識說明他並非真正的傑出人物,見地、覺悟與道德都不足以挽狂瀾于既倒之外,他在性格方面也存在太多瑕疵。這些性格的缺陷,置他於心有餘而力不足的境地,並隨時隨地抵消著他的努力,使他註定不能超越命運,成為它的戰勝者。

整頓吏治的號召發出,給事中韓一良上《勸廉懲貪疏》,鏗鏘有力,非常漂亮。崇禎命韓當庭向眾「高聲朗讀」,並極贊之曰:「朕閱一良所奏,大破情面,忠鯁可嘉,當破格擢用,可加右僉都御史。」落實這一指示的吏部,研究后回奏:韓一良慷慨激昂的批評,應該是有依據的,他究竟在指摘誰,希望能夠具體指明。意思是不能空發幾句議論,就被提拔;既交代不過去,也會引起別人效尤。崇禎要的就是這句話,馬上把韓一良找來,「著據實奏來」。韓囁嚅道:「我現在不敢深言,要等到察哈爾部、遼東事平復以後才能具奏。納賄的問題,我在奏疏中本來用詞就是『風聞』,並不知道具體人名。」崇禎臉一變,怒道:「你連一件事都不掌握,就敢寫這樣一份奏疏?限五天之日把情況搞明奏上。」幾天後,韓一良拿一些眾所周知且已查處的舊事來搪塞,崇禎一一點破,然後羞辱性地「又取一良前疏,反覆展視,御音朗誦」。

元年七月十四日,袁崇煥赴任陛見,崇禎詢以平遼方略:「建部(即建州女真,明廷以建州泛指后金諸部)跳梁,十載於茲,封疆淪陷,九*九*藏*書遼民塗炭。卿萬里赴召,忠勇可嘉。所有平遼方略,可具實奏來!」

皇上或以薦舉不當,疑其黨徇——四岳(堯有四大諸侯,分別主管東南西北四方,史書稱為四岳)不薦鯀乎,績用弗成(鯀沒把事情辦好),未嘗並四岳誅之也。

而尤望皇上宮府(宮,宮庭;府,政府。代指君臣)之際,推諸臣以心,進退之間,與諸臣以禮。錦衣禁獄,非系寇賊姦宄不可入。如是而大小臣工,不圖報為安攘者,未之有也。

他肯上進,不甘墮落,困苦中仍不放棄而冀有所作為,這些品質是確鑿的,在朱棣的那些幾乎清一色污泥濁水的子孫中間,殊為難得。然而,這僅是在其家族以內比較而言;一旦出此範圍,衡以更高標準,朱由檢只能歸於平庸之輩。

崇禎圖謀振興的抱負,很快受到這種現實的沉重打擊。他好幾次怒不可遏當面斥責大臣:

臨御以來,明罰敕法,自小臣以至大臣,與眾推舉,或自簡拔(指崇禎直接提拔),無論為故為誤,俱褫奪配戍不少貸,甚者下獄考訊,幾於亂國用重典矣。

因前已特地強調「具實奏來」,崇禎便認定這是袁崇煥周詳考量之後擬出的計劃,十分高興。

侵糧欺餉之墨吏,逮之宜也;恐夷齊(伯夷、叔齊,商代孤竹國兩個獨善其身、不肯用命的隱士,這裏引申來指代比較個性化、有「自由主義毛病」的士大夫)之侶,不皆韓范(指韓琦與范仲淹,宋仁宗時兩大直臣,曾共同防禦西夏,時稱「韓范」),宜稍寬之,不以清吏詘能臣。

以科目取人,一病根也。據其文章,孝弟(悌)與堯、舜同轍,仁義與孔、孟爭衡,及考政事,則恣其貪,任其酷,前所言者皆紙上空談。蓋其幼學之時,父師所教,則皆謂讀書可致富致貴,故進步止知榮身榮親,誰更思行其致君、澤民之道哉?臣所以效賈生之哭者此也。

袁崇煥後來被殺,是冤案無疑。不過,赴任陛見時,他在一定程度上對崇禎虛與委蛇,也是事實。

這裏面值得注意的,有這樣幾點:一,錦衣衛、東廠是當時兩大刑偵部門,竟然完全變成敲詐搞錢工具,而誰都曉得,司法腐敗(執法違法)乃是最可怕的腐敗。二,事情的背景,應該是崇禎狠抓吏治,展開清查貪官污吏的行動,然而連這樣一個行動本身都變成了腐敗的一部分,時事糜爛到何等地步可想而知。三,吳孟明及其兒子「故泄其名,沿門索賂,賂飽乃止」的做法,令人目瞪口呆,但同時這做法的背後,也確實是以大量腐敗現象為支撐,「緝獲州縣送禮單」即為明證,可見從中央到地方,統統爛掉,大家無非是在黑吃黑。

閹黨餘孽,唯圖自保,千方百計阻撓撥亂反正;而早先積極進取的東林黨人,如今變得世故滑頭;宰相級大官居然私改聖旨,崇禎從此覺得重臣不可信;「枚卜之爭」,崇禎從此覺得群臣都不可信;袁崇煥一案,崇禎從此覺得邊臣也不可信。最後整個外廷都失去了崇禎信任,只得重新依靠宦官。這邊廂,皇帝日甚一日地操憂勤苦;那邊廂,朝廷中的頭面人物也日甚一日地醉心於宗派鬥爭。

很黑暗么?且慢,僅僅索賄受賄還不算什麼,更有甚者,不是什麼人都能讓當權者接受你的賄賂,這錢送得出、送不出,還得有門路。當時有個叫吳昌時的禮部郎官,專門充當行受賄賂者的中間人,出了名,所有被查出問題的官員,都走他的門路,「必托昌時以數千金往方免」。而姓吳的,自己不以為恥,反以為榮,「亦揚揚居功」。這是李清親眼所見。

「李實何以當決不待時?」

這苗頭在他下旨撤回各鎮守太監后不久,即已顯露。崇禎元年五月,他重新委派內官提督京城及皇城各門。崇禎二年十月「乙巳之變」,即皇太極率十萬滿蒙騎兵突入關內、逼臨北京之際,他又將太監安插到軍營中充當特務,從事監視或稽查人員編製、軍餉情況。到崇禎四年,派遣太監的範圍,波及政府部門。朱由檢最關心也最不放心的是錢的問題,於是挑選了兩個與此有關的部門——管錢的戶部和用錢最多的工部——讓司禮監張彝憲總理二部。有關臣工深受羞辱,工部右侍郎高宏圖上疏抗議,有「內臣張彝憲奉總理二部之命,儼臨其上,不亦辱朝廷而褻國體乎?臣今日之為侍郎,貳(副之,居於其下)尚書,非貳內臣」之語。崇禎答以「軍興,兵餉緊急,張彝憲應到部驗核」的理由。高宏圖繼續抗議,連上七疏,最後憤而引疾求去,崇禎也很惱怒,報以開除公職。

關於科舉誤國,我們可能以為那個時候的人認識不到,非等十九世紀洋槍洋炮把西方文明打到中國來,才認識到。其實不然,明朝人不單有此認識,而且認識之精準根本不遜於鴉片戰爭之後。崇禎九年,有個名叫陳啟新的武舉,上書論「三大病根」,列為頭條的即為「以科目取人」。他是這麼論的:

但話也要分兩面說。read.99csw•com連袁崇煥這樣的人,也不得不對皇上玩兒虛的,嘴上一套、實際一套,崇禎的境遇可想而知。設若他一而再、再而三發現,朝中其實沒有一個人肯于或認為值得跟他講真話,個個袍服底下都藏著掖著,他,還能夠信任他們么?

你們每每上疏求舉行召對文華商確,猶然事事如故,召對俱屬虛文,何曾做得一件實事來!

袁崇煥請求王象乾出任宣大總督,作為他的西翼,抵擋蒙古察哈爾部,即因王在上述基本策略上與自己觀點完全一致。

明末政治的渙散,並不止乎腐敗一端。辦事不力、不堪用命、敷衍塞責、虛與委蛇,是普遍狀況。即便沒有腐敗到那樣的地步,以當時士大夫的精神狀態和工作作風,明朝離亡國亦已不遠。

在《烈皇小識》中,類似場面比比皆是。作者文秉,為東林名流文震孟之子,所敘之事顯出自乃父。文震孟曾任崇禎侍講,常得親炙聖顏(崇禎為學頗勤)。因此,《烈皇小識》的內容,有相當可信度。

袁崇煥可算一極端例子。他在召對時說點假話,吹點牛皮,既非成心想騙崇禎,亦非藉此替自己撈點什麼,是只能這樣與萬歲爺周旋。歸根結底,這不有損他為國盡忠的實幹家本色。

工作中的棘手問題,同樣靠錢擺平。崇禎即位以後,對賦稅抓得很緊,給各地方定下額度,但這額度又很有些想當然,不容易完成。不完成,休說陞官不可能,還得停發工資和降級,據說有「住俸數十次,降至八十余級者」。如此,計將安出?還得靠孔方兄出面。「時戶部(財政部)堂司皆窮於磨對,惟書手為政,若得賄,便挪前推后,指未完作已完,不則已完亦未完也。故一時謠言有『未去朝天子,先來謁書手』之誚。」書手,也即文書,負責編抄的刀筆小吏。地位雖卑微,但在這件事上意外地握著生殺予奪大權。他們所為,說白了就是做假賬,現代社會的腐敗分子也很用得著這種人。

所有方略,已具疏中。臣今受皇上特達之知,願假以便宜,計五年而建州可平、全遼可復矣。

「李實與李永貞構殺七命,不刑自招。」

我們替他的辯白,或給予他的同情,到此為止。關於明朝亡國的認識,必須還以歷史的公道。我們看得很清楚,百余年來,甚至更早,朱家登上龍床的每個人,都在自掘墳墓、驅離人心。現在,不過是到了它應當領受這種合理結局的時候。崇禎只說他不是亡國之君,單單不提前頭理該稱為亡國之君的恰有多少!據此,說他對朱明統治的罪孽既無認識,更無任何誠懇的醒悟與懺悔,恐怕毫不為過。一旦挖出這個思想根源,雖然他自評並非亡國之君,而國仍在自己手裡亡了,照我看也並不冤枉。

至於袁崇煥一案,更是他輕躁苛刻、不辨賢愚、心性狹薄的明證,當著人心渙散、滿朝碌碌、充斥著空頭政客的時候,崇禎能有袁崇煥這麼一個幹才可用,實乃福分,他卻因為皇太極兵臨北京城下而受到的一時驚嚇,和敵方設計的一出類乎蔣干盜書式反間戲,極其幼稚、喪失理智地將自己的邊疆干城拆毀、推倒。

袁崇煥像

袁崇煥被殺,顯示了朱由檢輕躁苛刻。「自崇煥死,邊事益無人,明亡征決矣。」

他幾乎每一個好的方面,都同時伴隨著致命的局限性。比如說:他有鮮明強烈的意志,卻缺乏把這樣的意志成功貫徹的能力;他有高昂的熱情,卻因為不能冷靜縝密地思考而使這種熱情流於急躁與浮躁;他自尊自持,卻又分不清楚自尊自持同剛愎自用的區別;他有是非有主見,卻缺乏對現實實際的體察和理解;他渴望效率、喜歡雷厲風行,卻往往忽視事情的曲折和複雜性;他明快直切,卻不懂得很多時候不能相逼太急、要給人空間和餘地;他很有原則性,卻不解當執則執、不當執則不執,不會妥協、不善合作、不知轉圜;他嚴於律己,卻不能寬以待人;他敢愛敢憎,卻沒有識人之明……他這種人,能在承平之世做一個還算正派的皇帝,做不得危亂之時的英傑之主——才具不夠。

還有一種腐敗,已不僅僅是鑽空子,偷摸以為而已,簡直成了與制度和法律分庭抗禮的另一套規則、尺度。制度、法律,名義上雖在,卻已形同虛設,社會的真正運行不能按照公開的合法的準則,而非得按照腐敗的準則,不然就不能運轉,就簡直無法辦任何事。這種腐敗一旦發生,社會必已到崩潰邊緣,因為在它背後,是人心的徹底渙散,社會沒有任何公信,完全返于「人為財死,鳥為食亡」的動物狀態,顯示了「好一似食盡飛鳥各投林,落了片白茫茫大地真乾淨」的普遍而強烈的預感。

中間稍事休息,給事中許譽卿借這機會,趕緊找到袁崇煥,請教他「五年方略」究竟怎麼回事。袁的回答讓他大吃一驚:「聊慰聖心耳。」許當即指出:「當今皇上非常精明,豈可浪對?將來按期責功,你怎麼辦?」

過了一會兒,召對繼續。袁崇煥馬上設法補救。一面替自己留下後路,暗示建州問題積聚四十年,由來已久,「此局原不易結」;一面提出一系列條件,要求「事事應手」,凡錢糧、武器裝備的供應,人事任用乃至不能以朝中意見紛然而干擾平遼方略等,都請崇禎給予有力支持。