一

顯然媽聽見了,也記住了,倒是我忘記了。

後來我才知道,他把這個病說得太簡單了。內分泌對人體的影響重大。

每個月的最後一個星期天,是唐棣必定和我們通話的時間。

二月二十六號我帶媽做CT檢查那天,見前面的人檢查之前都先打一針,我就問護士使用的是不是一次性針頭。護士說不是一次性針頭,使用一次性針頭要多花錢。我說多花錢就多花錢。護士說,多花錢也沒有。我正為這多花錢也沒有的一次性針頭髮愁,怕多次性針頭消毒不嚴再給媽傳染上什麼病的時候,護士又說媽的檢查不必打針。我問為什麼不必打針,護士說,那種針劑對老人和兒童有危險。

媽的兩隻眼睛,總是老淚凄凄的。

媽一生處在無所依靠,不但無人保護,還要保護我的情況下,對門窗的嚴緊自然有一種難以釋懷的情結。不過她在世的時候我並沒有求其甚解,甚至覺得這種過度的謹慎純屬多餘。直到媽過世以後,當我細細回顧她的一生的時候,才有些許的感悟。

媽碰上我這麼一個不盡責任、不懂得照顧她的女兒,實在是她所有不幸之外的又一個不幸。

而媽可能早有預感。

只是在我有了稿費收入以後,媽才不上街賣冰棍、賣雜貨了。記得我將第一筆稿費一百七十八塊錢放在她手裡,對她說「媽,咱們有錢了,您再別出去賣冰棍了」的時候,她癟著嘴無聲地哭了……

媽不再關心鎖沒鎖門,會不會丟東西;不再像過去那樣,不管誰,哪怕是我進門,也要如臨大敵地問一聲:「誰?!」

儘管現在我不論走到什麼地方都把媽的一點骨灰帶上,可這還有什麼用呢?在她老邁力衰,最需要我在她左右的時候,我卻把她遠遠地丟下了。

其他的病不會有,凡是B超能檢查的地方都檢查過了,要是有病,就可能是腦子裡的病。

趙大夫指點迷津說,做核磁共振有兩個去處,三〇一醫院和博愛康復中心。

也許還因為那時的護士比現在負責,醫院也不興陪住。

葯,從一九九〇年冬吃到一九九一年春,口水還是照樣地滲。二月二十六號我又帶媽到北大醫院做了腦部的CT檢查,雖然還是沒查出為什麼流口水,但卻查出她有腦垂體瘤,這才明白她的視力衰退不僅僅是白內障的原因。不過醫生說,一個八十歲的老人,就不必做切除手術了。充其量,垂體瘤發展到最後影響的不過是人體的身高、視力以及內分泌。更何況這種瘤子發展得很慢,也許老人等不到情況最壞的那一天了。

接著就是小便失禁,多飲多尿。媽自己也奇怪:「我怎麼這麼渴啊!」到現在我好像都能看見她不時從沙發上爬起來,到窗台上去拿杯子喝水的情景。那是一隻早期生產的磁化杯,很重。杯身漆著棗紅色的冰花漆。

我沒敢搭腔,更不敢讓大夫再說個仔細,我怕媽會想起她一生中許許多多、樁樁件件都得豁出全身的勁兒去對付的事情。可是媽卻淡淡的,像是沒有聽見的樣子。對於把她全身的勁兒都耗光了的往事,她已撂手,不再追念。

我這樣欺騙媽的時候,卻忘記了這樣一件事:

媽的左肩更加歪斜了。

媽出現了重聽的現象,還常常聽錯。

媽終於禁不住對小阿姨這樣念叨我,一定是因為身體異常不適,有一種到了緊要關頭的直覺。

媽年事漸高以後,我並沒有經常守在她的身旁,而是把她丟給小阿姨,或遊走異國他鄉、或應酬交際、或忙於寫作、或去陪伴我的先生……以為有小阿姨在她身邊,什麼問題都解決了。

我作為她唯一可以依靠的親人,實在被她依靠得太少了。

有一次媽便結得特別厲害,急迫地念叨著:「張潔要是在就好了,張潔要是在就好了。」而我卻遠在大慶。

到一九九一年更是出現了重影。媽常說,有時能看見兩個我,有時半夜醒來,老看見屋子裡有人,或有幾個小孩子在亂跑。「剛開始我還挺害怕,後來就習慣了。」媽說。

鐵路總醫院的周東大夫很是幫忙,三天之內就幫我們找了一個機會。八月二十三號,星期五,在鐵道兵總指揮部醫院做了核磁共振的檢查。

一九七六年,在報紙上看到老人家接見馬爾他首腦的照片,我就有過這樣的直覺,結果沒過四個月老人家就離開了人世。

就是這次,媽傷感地對曉梅說:「我再也看不見唐棣了。」

我問他腦萎縮可能引起的後果,他說:「無神志、痴獃、六親不認,和植物人差不多等等……」

既然我已身為他人之婦,就得謀為婦之政。晚上過先生那邊去給他做晚飯,以及恪盡我其他的為婦之道;一早再從先生那邊過到母親這邊來,所謂的陪伴母親、服侍母親,給母親做一頓中飯,外帶在電腦上打字掙錢養家。所以媽老是希望天氣晴好,免得我這樣竄來竄去地被風吹著、被雨淋著、被太陽曬著……提醒我及時地加減衣服。媽去世后,再也沒人為我聽天氣預報,讓我注意加減衣服,或是出門帶傘了。

我當然沒有把垂體瘤以及需要進一步檢查的事告訴媽。我只對她說,由於護士的疏忽,上次做CT檢查時忘記給她注射一種使圖像更為清晰的針劑,所以前次的檢查等於白做,我們還得重新再做一次。

曉梅說:「您不是要記我的電話嗎?」

儘管後來檢查室的大夫給我開了專為老人和兒童使用的比較安全的針劑處方,九_九_藏_書媽也不肯再做進一步的檢查。加上醫生對垂體瘤的影響的化險為夷、化有為無的分析,這件事就放了下來,也可以說是耽誤下來。

那時我們的住處和西苑大旅社只有一牆之隔,可是怎麼也叫不到出租汽車。不是說剛剛下了晚班,就是剛剛上班工作還沒有派定。想不到偌大的北京,就是找不到一輛可以把媽拉到醫院去的汽車。我又不會蹬三輪,就是會蹬,又上哪兒去找一輛三輪板車?人一到急眼的時候,就急出了機靈。我攔住一輛計程車,開口就對他說:「我付給你外匯。」這才叫到了車。為了感謝這位終於把母親拉到醫院的司機,我付給了他一張超過幾倍車費的外匯券。

多少年來我們一直聽信眼科醫生的話,媽的視力不好,是因為長了白內障的緣故。而白內障一定要在它的翳子蒙上整個眼睛后才能手術。我們不懂,不懂也沒問個明白,為什麼十幾年過去,媽的視力差不多等於零了,翳子還沒有蒙上她的眼睛?

我在黑龍江呆了不過十幾天。一到家就發現,短短十幾天里媽就顫顫巍巍地塌了腰。走起路來磕磕絆絆,舉步維艱,兩隻腳掌嚓嚓嚓地磨蹭著地面。褲帶也常常忘了系,吊吊地拖垂在襯衣下擺的外面。

一九九一年七月初我到黑龍江大慶採油七廠採訪,她比我哪一次外出都更想念我。聽小阿姨說,她不斷地說:「張潔快回來了,張潔快回來了。」好像在為無人照應的自己鼓勁。

「垂體瘤還可以手術,腦萎縮是毫無辦法的事了。」

在這大難臨頭的時刻,我只有單槍匹馬、心慌意亂地硬著頭皮上了。

那天早晨,我和媽在樓下等先生的汽車。媽穿了一件藍色砂洗的絲綢上衣,一條深灰色的柞綢褲。天氣很熱,我們站在樓陰底下。

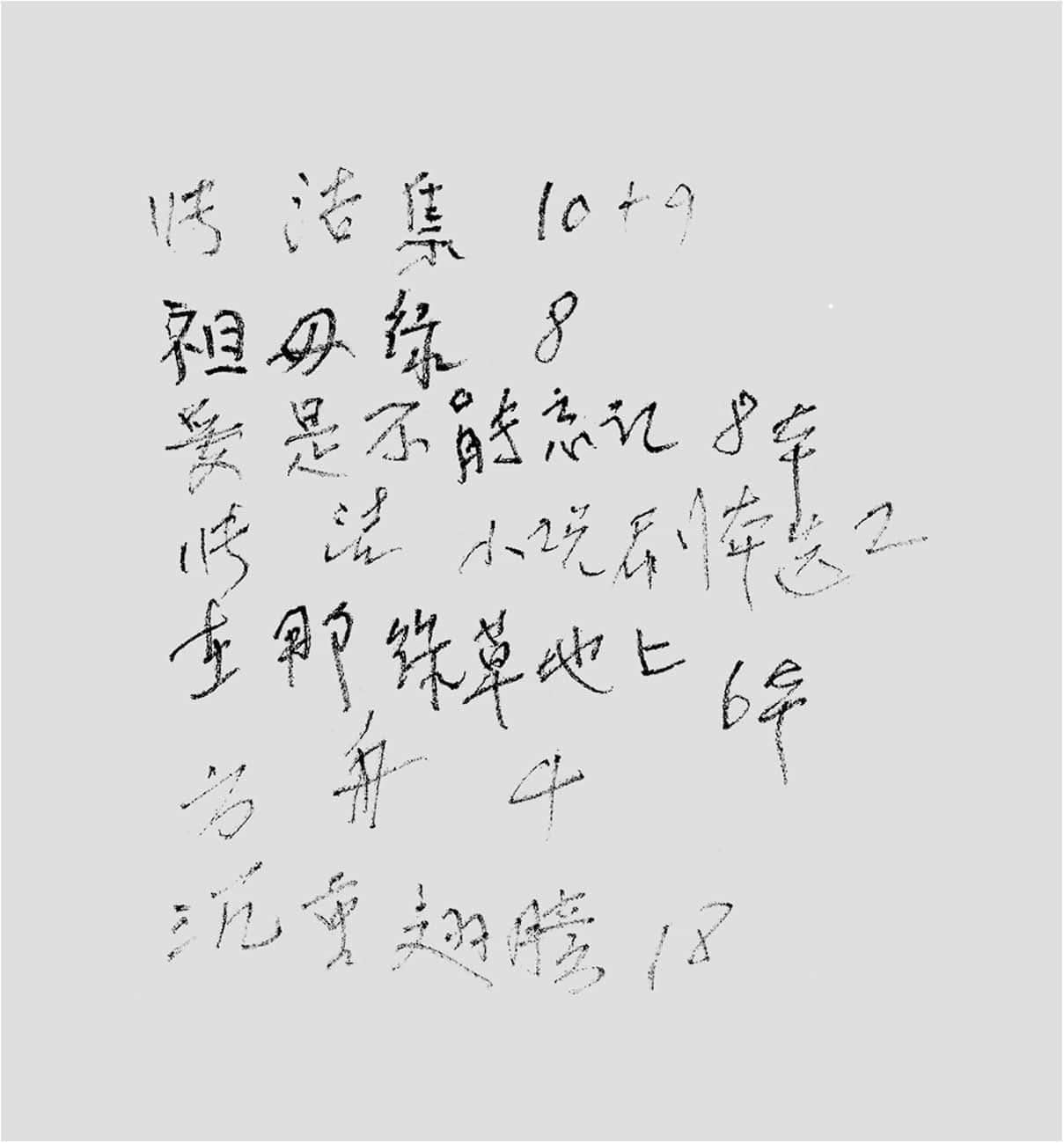

母親記錄的張潔部分作品清單

一九八七年媽得黃疸性肝炎以後,我每半年帶她做一次B超,檢查她的肝、脾、腸、子宮等等,醫生每次都說她什麼病也沒有,一定能活到一百歲。

胡容說:「姥姥,您怎麼連我都認不出來了?」

我的耳邊現在還常常響起媽那訴諸於我的聲音,聲音里飽含著我一定能把她從病痛里解救出來的信賴。可我辜負了她的信賴,我不但沒有把她從病痛里解救出來,她還就此去了。

她總算看到了我怎樣在電腦上工作,要是那兩次她沒有偶然地站在我的身後、沒有偶然地看到我在電腦上如何工作的話,我是無論如何也不會想到拉她來看看電腦,就會給她極大的安慰的。

媽又怕影響我的寫作,總是克制著想要守著我呆一會兒的願望。就連給陪伴她度過許多寂寞時日的貓煮貓食,也要歉歉地、理虧似的打個招呼:「我給貓煮點食兒,不影響你嗎?」或是:「我給貓剁點食兒,就幾分鐘。」

所謂的陪伴母親也是徒有其名。滿頭大汗地進得門來,問一聲安,和她同吃一頓早餐之後,就得一頭扎進電腦。不扎進電腦怎麼辦?寫作既是我之所愛,也是養家糊口的手段。

媽辯解說:「這是因為右手老拄拐杖的緣故,右肩老撐著,左肩就歪塌下去了。」媽幾乎不拄拐杖,拐杖拿在她手裡只是心理上的一種依賴,哪裡是什麼「右肩老是撐著,左肩就歪塌下去」。她只是不肯承認那是衰老的象徵。在她辯解的深處,恐怕隱藏著對衰老無力、無奈的忌諱,更主要的是她知道我不願意她老。

媽也一廂情願地想著她不能老,更不能走。她要是老了、走了,誰還能像她那樣呵護我、疼我、安慰我、傾聽我……隨時準備著把她的一腔熱血都倒給我呢?

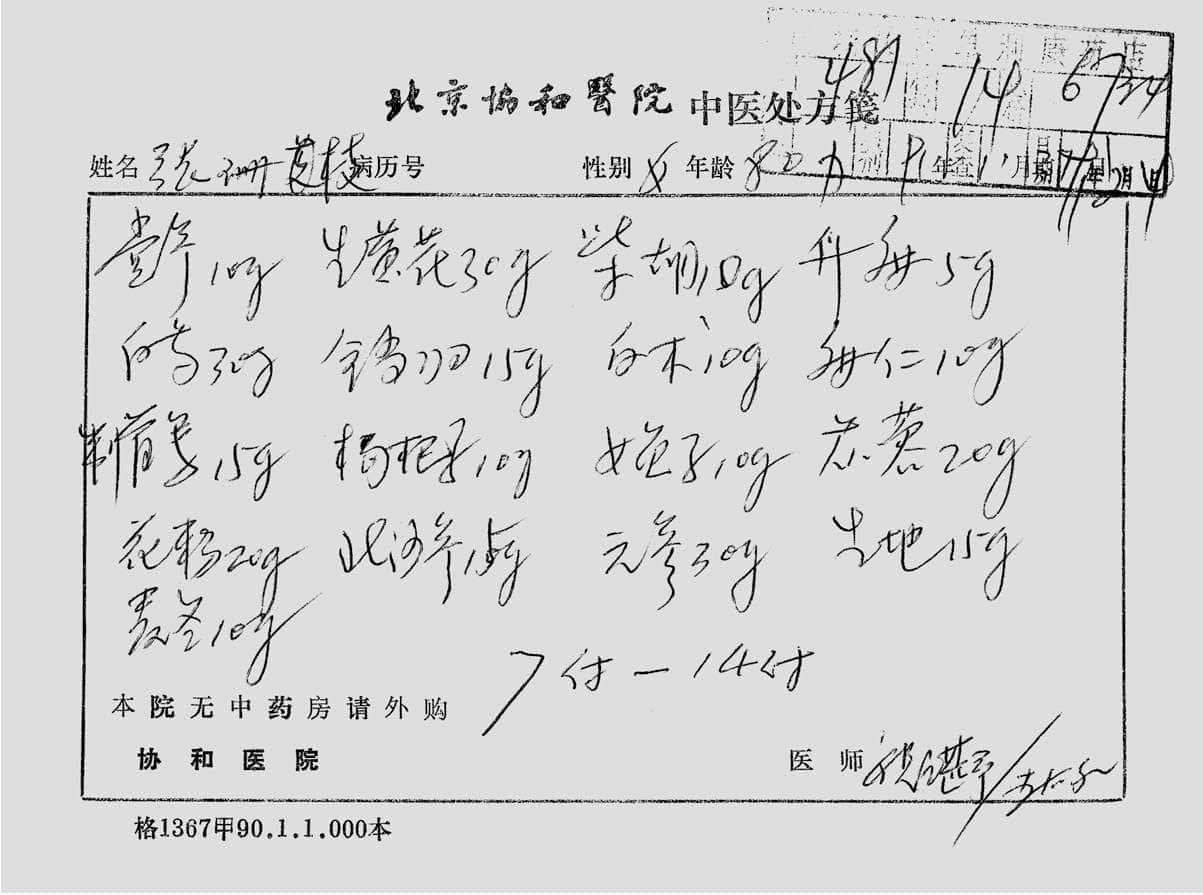

祝諶予大夫給母親開的藥方

醫生的良好祝願正中下懷地鼓舞了我、歡愉了我,從而也麻痹了我。它深深地印在我的腦子裡,從而忽略了媽畢竟是八十歲的老人,以致我大意失荊州。這可能也是造成媽過早地去世的原因之一。

我請求這位專家進一步的指點,他介紹我到天壇醫院去找全國腦外科專家趙雅度先生。趙大夫看了CT片子后,讓我趕快帶著媽去做核磁共振,以便更準確地了解病情。那時我才知道,除了加強的CT檢查,還有這種不會對老年人造成傷害的檢查。我除了責怪自己沒有全力以赴,為查清媽的病情想方設法之外,也後悔我過於相信北大醫院那位醫生的話,沒有把垂體瘤對媽身體的危害考慮得那麼嚴重。

媽那慈祥的、不長不方、挑不出任何遺憾的臉,突然讓我感到窄長、歪斜,而又並非是真正的度量變化;兩眼發直、發死;臉上的肌肉僵硬地繃著,放出一種不正常的光亮。

有兩次胡容來看媽,恰好我不在家。她應聲開門之後竟看不清是胡容,問道:「你找誰呀?」

雙臂勉力地、儘快地擺動著,好像還在協調地配合著快速、利索,其實舉邁已經相當艱難的雙腿;

早餐也很簡單,一杯牛奶、一個雞蛋而已。一杯牛奶能喝https://read.99csw.com多長時間?這就是媽盼了一夜的相聚。給母親做飯也趕不上給先生做飯的規模,一般是對付著填飽肚子即可。比起母親,先生畢竟是外人,我該著意行事。這也是母親的家教,自己家裡怎麼苦,也不能難為外人。這和曹操寧教我負天下人,莫教天下人負我的理論正好相反。而母親到底是自己的親娘,不論怎樣,她都不會怪罪我、挑我的理。不但不會怪罪、挑理,甚至千方百計地替我節省每一個銅板。

媽的腦子裡,好像什麼都裝不進去了。

我很發愁,這樣湊合怎麼行。好在媽並沒有不適的樣子。

而且我那時不知為什麼愚蠢地認為,那個半年一次的B超檢查,就是媽整個健康狀況的鑒定,既然做B超的醫生說她什麼病也沒有,她就真是什麼問題也沒有了。我現在悔之晚矣地悟到,其實B超了解的只是腹腔方面的情況,其於心、肺、腦方面的情況還是一無所知。以我的智力,這本是略動腦筋就能想到的事,然而我卻沒有想到。

我雖然不敢奢望媽活到一百歲,我想她活到九十歲、九十五歲,是不成問題的。

到現在,媽那昏睡的樣子還時常清晰地出現在我的眼前。特別是那一天,我走進她的房間,見她睡得簡直昏天黑地。我在房間里走來走去,干這干那,她也不曾感到絲毫的干擾。她那毛髮日漸稀疏的頭(媽的頭髮本來就少,但是不禿),枕在沙發的扶手上。那張沙發是我們經濟上剛剛翻身的時候買的,式樣老了一點。扶手比較高,所以她的脖子窩著,下巴自然杵在了頸窩上。嘴巴被杵在頸窩上的下巴擠得癟癟地歪吊著,氣也透不暢快地呼呼有聲。全身差不多攤放在沙發上,好像那不是一個有生命的軀體,而是沒有生命的血肉。

因為少有坐轎車的機會,媽一直沒有學會如何上小轎車。加之一九八七年得過黃疸性肝炎以後,腿腳已然顯出老年人的僵直,扶她上車是不大容易的事。車門那裡空間有限,我只能站在她的身後,儘力將她連推帶托地挪進汽車。

記憶中媽很少生病,或許生了病也不告訴我,而是自己到醫院看看了事,她常常是獨自面對一切。

從那以後,媽沒再尿道感染。可是我又發現,她就是用衛生紙,也是很小的一塊。怎麼跟她說,她也改不了。

媽晃動著雙臂往前掙扎著,滿臉都是對生命力,一下子就無影無蹤了的不明不白、不甘不屈,以及在這毫無勝利指望的鬥爭中、心力耗盡后的空虛。

後來就連我和先生在媽病房裡爭執不休的時候,媽也只是扶著牆默默地躲出病房,站在病房的走廊里等候爭執的結束。

所以媽的抵賴、隱瞞、解釋里,總含著隱隱的歉疚。好像她不但不能再扶我一把,反倒把我一個人丟下,讓我獨自在這實在沒有多少樂趣,甚至苦不堪言的人生里繼續跋涉、掙扎,是她對我的一種背棄。

媽明顯地食慾減退,吃什麼都不香了。

現在,媽的照片就在我的電腦旁邊放著,我側過頭去,凝視著她。

一九九〇年我們從美國回來后,通過市政協王毅同志的幫助,找到協和醫院的中醫顧問、北京市政協副主席、著名中醫祝諶予大夫給媽看病。我以為對輕度的、西醫也許查不出的腦血管方面的疾病,中醫還是相當有經驗的。此外我還想通過中醫中藥,把媽的身體調養得壯實一些。

媽說:「不臟,過幾天我就把毛巾煮一煮,消消毒還能用。用紙多浪費呀。」

就連媽平時賴以解悶的電視也不再吸引她了,雖然電視如她醒時那樣總在開著。也不再暗暗地為我關心天氣預報,因為我和小阿姨每日要在先生和母親兩處交替地來回穿梭。

我說:「是不是天氣太熱了?」就買很多西瓜給她吃,但是並不解決問題。

一天吃午飯的時候,我往媽臉上不經意地看了一眼,突然發現她的臉走了形。

我無助、無望,而又無奈。這一拳出手又快又狠,一下就把我打趴下了。可是我只趴了一會兒就站起來了。我折騰了一輩子,從不認命。

我算是大不孝了。

那一次手術等於白做,很快就複發了。也難怪,差不多三十年前,一個外省醫院,敢割盲腸也就不錯了,何況這個手術比割盲腸還複雜一點。

等到自己漸漸地將很多事情看得淡漠,懂得了只有媽的愛,才是這個世界上最真實、最可寶貴的以後,便對未來的生活有了更平實的想法,那就是讓媽快快活活地多活幾年。她能活著,就是我的幸福。

他建議再給媽做一個加強的CT檢查,不過這種檢查要注射一種針劑,以使圖像更加清晰。

媽對我那台已然算不上先進的電腦,始終懷著一絲敬畏。有那麼兩次,就在七月或是八月,她扶著我工作間的門框,遠遠地站在我和電腦的後面,說:「我都不敢往前靠,生怕弄壞了它。」

我深感自己生活經驗的不足,更感到身邊沒有一個不說是全力以赴,哪怕是略盡人意的幫手。

在鐵道兵總指揮部醫院,媽曾想去廁所方便。可是醫院的廁所沒有坐桶,只有蹲坑,媽怎麼也蹲不下去。我扶著她,甚至架著她,她的腿還是抖得不行。最後她緊張地說:「算了,不解了。」

我這樣盲目地樂觀,還可能是因為媽太自強、太不需要我的關照,什麼事都自己做。就在一九八七年秋天因為黃疸性肝炎住進醫院的前幾天,她還自己九九藏書步行到魏公村口腔醫院看牙呢;

隨時,我的眼前都能現出媽住進醫院的前一天,堅持鍛煉的樣子:手杖依舊橫空地握在右手,她常說:「我不拄,我就是拿著它壯壯膽。」不管命運如何安排,她要以八十歲的老身奮力延緩著依賴他物、他人那個時刻的到來;

到現在,我的眼前還時常浮現出那些又大、又濃、又重、又急的淚滴。當時,媽坐在我們二里溝舊居朝北那間小屋的床上,那張床靠牆南北向地放著,她面朝西地靠坐在頂著南牆的床頭旁……

就在媽去世前的五六個月,還給我熬中藥呢;

媽再不是那個不管什麼時候都利利索索的媽了。

有一段時間媽老是尿道感染,我覺得十分奇怪。按理說,家裡根本不存在誘發尿道感染的條件。後來發現,她小解后根本不用衛生紙,而是用一塊小毛巾。我問她:「您幹嗎不用衛生紙,這多臟呀。細菌會在上面繁殖的,難怪您常常尿道感染。」

我把媽拉到電腦跟前,讓她看我如何在電腦上操作,以及一通操作后電腦上出現的文字,「幹嗎不敢往前靠,又不是紙糊的。您瞧,多方便、多清楚啊。」

我帶著三歲的唐棣,有數的幾次到醫院去看望媽。不但沒有給媽送過什麼可口的飯菜、水果、甜點,反倒在醫院里吃她給我們定的病號飯。我們趴在病房的椅子上,呼哧呼哧吃得很香。我一直記得那頓病號飯,雞蛋、木耳、黃花、肉片,雪白的富強粉打滷麵。那時候,這樣的飯,我們覺得好吃得不得了。

感覺越來越麻木,感情越來越淡漠……想起一九九〇年七月,我們從美國回來的時候,媽並沒有顯出過度的悲傷。不像過去,好像再也見不到唐棣似的哭得十分凄慘。我和唐棣當時以為,這是因為她很快會再去美國的緣故。這也許是一個原因,但更可能的是因為媽的垂體瘤,已經發展到相當嚴重的地步了。

就連胡容都看出,一九八四年唐棣走後,媽老了一大截。一九八七年得了黃疸性肝炎后,又明顯地老了一截。而我卻總是看不到媽的衰老,我對她的關心,是不是連外人都不如?

祝大夫的這句話,既道出了媽的病根,也道出了媽的一生。是不是他那時就看出媽已是燈油耗盡,不論誰、不論什麼辦法,都回天無力了。我也永遠忘不了那間屋子裡的燈光,突然間就昏暗得讓人心無抓撓。

早飯以後,媽就盼著午飯。因為我在準備午飯的時候,就把媽叫到緊連著廚房的小廳里,為的是趁我做午飯不能寫文章的時候,和媽多呆一會兒、多說幾句話。可是到了七月底,她就是想和我多呆一會兒、多說幾句話,也沒有那個心力了。只是一味地昏睡。我知道,但凡有一點心力,她都不會捨棄哪怕是幾分鐘和我相聚的機會。

媽就抵賴、隱瞞、解釋著,說她腳底疼,或是鞋不合適,或是剛睡起來、剛坐起來,腿腳還沒活動開……

媽去世后,唐棣學生時代的好友石曉梅對我說,六月份她來看媽的時候,就覺得媽明顯地衰老了。媽去拿筆記本,想要記下曉梅的電話。可是剛拿出筆記本就茫然問道:「我拿筆記本幹嗎?」

媽從不要求我的關照,從不抱怨我在她八十歲的高齡,還總是大撒手地把她丟給小阿姨。

媽左肩的歪斜,可能是從一九八九年開始的。那一年五月十三號我去義大利的時候還沒有發現,後來我從義大利轉往美國,並在一九九〇年二月把她接到美國的時候,突然發現她的左肩歪斜了。不過那時遠沒有一九九一年夏天歪斜得這麼厲害。我說:「媽,您的肩膀怎麼歪了?」

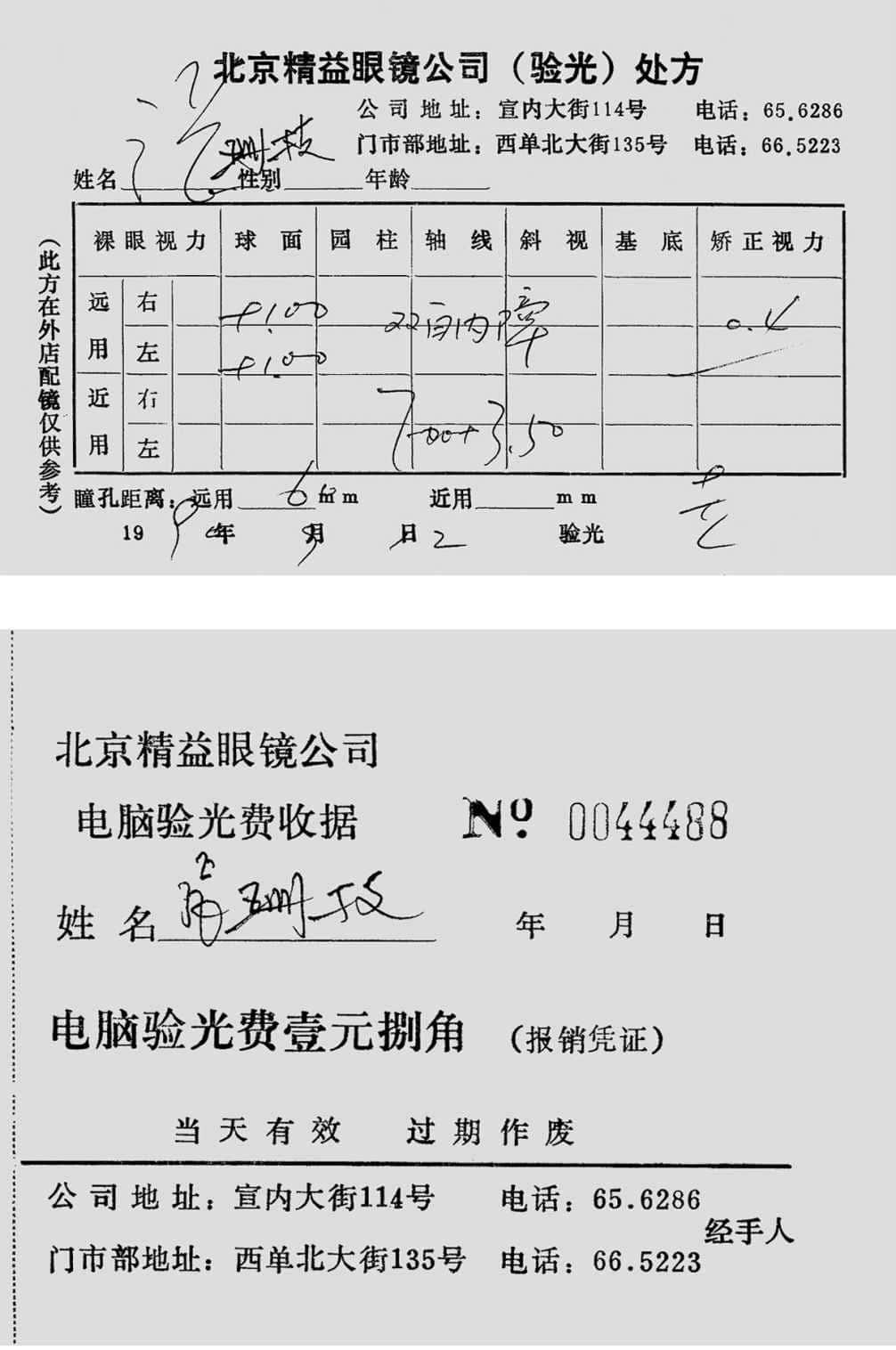

母親配眼鏡的驗光處方和驗光費收據,一九九〇年九月。

我老是一廂情願地覺得,媽還是拉扯著我在饑寒交迫、世態炎涼的日子里掙扎、苦鬥的母親。有她在,我永遠不會感到無處可去,無所依託。即便是現在,我看上去已經是足夠的強大、自立、獨立的樣子了。只有媽深知,這不過是看上去而已。

比如說一九六六年媽第二次割小腸疝氣。

現在,不用念醫學院我也懂了,一個人的眼睛如果查不出別的毛病,視力卻越來越差的話,就應該考慮是否是瘤子壓迫視神經的緣故。可是卻沒有一個念醫學院的眼科醫生想到這一點。說他們是庸醫恐怕不夠公正,只能說他們沒有想到。如果他們當中有一位能夠研究一下,一個視力已經近乎零的白內障患者,她的翳子還蒙不上整個眼睛,是否和腦子裡發生佔位性的病變,壓迫視神經有關?如果那樣,媽早在她還可以承受手術的年齡就做手術的話,我現在還有媽。

就是跟我到了美國,住在我任教那個大學區最安全的教職員公寓里,對公寓里其他人出入不鎖門的現象,媽也總是放心不下,多次讓我提醒他們注意鎖門。我只是隨口應承著,並沒有認真去做。媽見沒有成效,就「提醒」不止。弄急了我就會說:「鎖門幹什麼,誰能來偷咱們或是搶咱們呢?咱們有錢嗎?沒有。公寓里的傢具人家也不會要;咱們的衣服即便偷去也沒法穿,尺寸不對。再說,咱們倆不論從哪方面來說,都不對那些歹徒的胃口,您就放心吧。」九*九*藏*書

一九八六年的時候,因為媽的嘴角常有口水滲出,我就猜想過她的腦血管可能有問題。帶她到宣武醫院做過一系列的檢查,結果什麼問題也沒有查出來。不但沒有查出問題,給她做什麼光柵檢查的大夫還說她反應極快,由此說明她的身體極好。但我心中的疑慮還是沒能化解。不然為什麼會滲口水?

大勢已去,眼前只剩一盤殘局。

我說過,媽這時的視力幾乎等於零了。所以,與其說她是在讚歎電腦的種種妙處,不如說她是在為竟然能使用電腦寫作的女兒而自豪,是在表達對我的不論是有意識還是無意識地通過各種努力、用各種方式給她爭了一口氣的感慨。

十多年前,當媽還沒有這麼多退休金,而我的月收入也只有五十六塊錢的時候,以她七十歲的高齡,夏天推個小車在酷熱的太陽底下賣冰棍,冬天到小賣部賣雜貨,賺點小錢以貼補我無力維持的家用。那時候賣冰棍不像現在這樣賺錢,一個月干下來,賺多賺少只能拿二十多塊錢,叫做補齊差額。即賣冰棍或賣貨的收入,加上退休工資不得超過退休時的工資額。但對我們來說,這二十多塊錢,就是一筆很大的收入了。

首先想到的是一九九二年再帶媽到美國和唐棣團聚。同時我還決定,今後不論再去哪個國家,只要超過三個月,一定帶上媽。既然一九八七年去奧地利訪問帶了先生,以後為什麼不能帶媽?更不要說是參加國內的各種筆會。這就要求媽有一個較為硬朗的身體才行。

唐棣七月二十八號來電話的時候,媽幾乎聽不出什麼了,只是象徵性地抱著聽筒,全靠事後我給她轉述。雖然聽不出什麼,那她也高興,畢竟那是她最愛的人的聲音。

一九九一年七月底,媽突然以迅雷不及掩耳的速度衰老了,身體也分崩離析地說垮就垮了。好像昨天還好好的,今天就不行了,連個漸進的過程也沒有。

第一次手術是哪一年做的,我記不清楚了,反正是在河南。那時候媽還在鄭州第八鐵路小學教書,五十歲多一點的樣子。難道我沒在鄭州嗎?反正我沒能陪她到醫院去做那個手術。

我說:「媽,您怎麼這樣走路?好好走。」

母親。一九四一年,柳州。

我通過先生的關係,找到一位腦神經內科專家。他一看媽的CT片子,就說媽的垂體瘤已經很大了,必須趕快就診。同時他又指出媽的大腦也萎縮得相當厲害。

也許媽心裏早就明白,否則為什麼老是找出各種理由來矇混我,也矇混她自己——那可怕的結局不可避免地快要到來。

到底是什麼病?

那個時候媽大概就知道她已經不行了。可是她不肯對我說實話,她怕我受不了這個打擊——一直是互相攙扶才掙扎過來的,只有我們兩個人組成的這個隊列,即將剩下我一個人了。

而一九八七年我又到歐洲去了,一去就是五個月。回國當天,我就發現媽的臉色黃如表紙,隔壁鄰居是位大夫,她悄悄告訴我她的懷疑,根據母親的臉色,她分析可能得了胰腺癌。

一九六六年媽第二次割小腸疝氣的時候,是五十五歲的年齡。按說我們都在北京了,我本應該到醫院去照顧她,可是我沒有。那時,我正在將功補過地活學活用毛主席著作,爭當學習毛主席著作的積極分子,正是爹親娘親不如毛主席親的時候,自然就把媽扔在了一旁。以我當時的「錯誤」,竟然還當上了學習毛主席著作的積極分子,可以想見我賣命到了什麼程度。

媽說話開始顛三倒四……

發卡胡亂地卡在頭髮上。稀疏的白髮,東一綹、西一綹地四下支棱著。媽是極要體面的人,不管條件、情況怎樣,她總是把我和她自己收拾得乾乾淨淨、整整齊齊。可是,早晚有一天人人都會有的,那個力不從心的時刻終於來到了;

可我還是想不到,或不願意那麼想:媽是不行了。我還以為,或我寧願以為她不過是在懈怠自己。

北大醫院著名的B超專家陳敏華大夫親自給媽做了B超,排除了胰腺癌的可能。但她肯定地告訴我,媽患了黃疸性肝炎。

曉梅說,以前媽也常說這樣的話,但她從未介意,因為上了年紀的人常有如是之說。可是這次,媽再這樣說的時候,曉梅覺得她是真的再也看不見唐棣了。

那時候一卷衛生紙才兩毛五分錢,我是說最便宜的那種粗衛生紙。我們家從沒用過類似金魚牌那種細衛生紙。就是這兩毛五分錢的粗衛生紙,媽也捨不得用。她老是說:「你那錢賺得多不容易。」

我心裏一驚。

媽說:「哎呀,聽聲音才聽出來是你。」

我趕緊把媽送進她的合同醫院。這一年她七十六歲,我五十歲。到了五十歲我才懂得如何多愛一點自己的媽。這次我打定主意陪她一起住進醫院,以便好好照顧她,卻又因為她生的是傳染病,醫院不讓陪床。我只好看著母親一個人住進傳染病房。但我每天都去看她,送些有營養的湯水、菜肴。在我有了稿費收入以後,這已經算不了什麼,倒是每天到醫院為她換洗內褲才是我對她的摯愛。別的衣服都可讓阿姨代勞,但媽的內褲得由我親自動手,因為糞便、體液是傳染黃疸性肝炎的一https://read.99csw.com個重要途徑,當然不能推給阿姨。我想都沒想過給母親換洗內褲可能會使我傳染上黃疸性肝炎,我只想要母親感到身上清清爽爽、舒舒服服。她不讓我這麼做,可她管不了我。做完這些,我們就靜靜地談一會兒話。我從她那再無所求的臉上看到,何為心滿意足。而這點滿足,也只在她生病的時候才能得到。我甚至想,媽為此可能還希望自己生病。

但是好景不長,後來我們經濟上穩定了,可是媽更操心了。

而以前媽的胃口總是很好,飯量比我還大。更讓人不安的是,我要是不給她夾菜,她就光吃飯。給她夾了菜,她就光吃放在飯上面的菜。我要喂她,她又不肯,就只好把她碗里的飯菜拌勻了讓她吃。

母親婚後三天。一九三五年春。

母親的公費醫療證

可是我在大慶給媽打長途電話,問她各方面情況如何的時候,她老是說:「沒事,挺好的。」

就在一九九一年最後這場病中,媽心滿意足地說:「你看,我每次生病你都恰好趕了回來。」好像我總在她需要我的時候出現在她的身邊。她就沒想一想,如果我常常守著她,而不是為了這樣那樣的理由(偏偏不是為了她)跑來跑去常常離開她;或是不自找那許多煩惱,心閑氣定地圍繞著她,就會及早發現她身體的不適,不等她的病發展到這種地步,就及時治療了。

媽終日倚在沙發上昏睡,任門戶大開。

我這才想,媽的昏睡、聲音嘶啞、重聽、乾渴、多飲多尿、大便乾結、小便失禁、沒有食慾、感情淡漠、反應遲鈍、語無倫次、視力幾乎為零、迅速得讓人吃驚的衰老……可能都是病態。

直到我發現媽的臉走了形,才想到那位醫生的話不一定可靠。這次不管媽願意還是不願意,我一定要把她的病查清楚。

媽要不能往前靠,誰還能往前靠!只有她,才是最有權利擁有我和我的一切的人。但我始終沒有跟她說過這些,總覺得這是無需言表的。加上我一向羞於表示溫情,幾乎沒有對她說過什麼溫馨的話。現在,一想到那些話可能帶給她的滿足和快樂,我就追悔無窮。

我不知媽是否真的看到了電腦上的字,但我卻聽見她說:「真好啊!」

先去了永定門外的博愛康復中心,聯繫的結果是一個月以後才能排到我們頭上,據說這已經是很快的速度了。我如何可以等到那個時候?

多少年來都以為媽的便結是老年人的通病,後來才知道,那是由於她的腦垂體瘤已經影響到了她的內分泌系統,從而影響了身體各系統的功能的緣故。

祝大夫一搭脈,就說了一句讓我心疼的話:「老太太把全身的勁都使光啦!」此外,關於母親的病情,他再沒有說出什麼。

那一瞬間,像我每每遇到天塌地陷的非常情況一樣,耳邊響起一種嗖嗖的音響,像時光在流逝、像江河的流轉。我一直沒有認真想過,為什麼會是這樣?現在我懂了,那是上帝給予我的一種能力。我聽見的,其實是一個暗示:人世是一個既不可拒絕,也不可挽留的過程。

母親的挂號證

媽對我仰著頭,信賴、期待,有賴我呵護地望著我,也就是這樣地把她的後半輩子交給了我。我在接受了媽的後半輩子以後,又是怎樣對待為我把全身的勁兒都使光了的媽呢?

不知道為什麼家庭負擔那麼重,常常覺得錢緊。家裡難得吃一次山珍海味,又少著綾羅綢緞,更沒有紅木傢具、純毛地毯。一應家什盡量尋找「出口轉內銷」,力求別緻而又花錢少。媽更沒有給我什麼負擔,不但沒有給過我什麼負擔,直到媽去世的那一天,還在傾其全力地貼補我。她的每一分養老退休金都花在了我們的身上。最後,她每月的養老退休金已有一百五六十元之多。

或者我在內心深處已模模糊糊地感到,媽也到了人生的最後階段?儘管我一廂情願地認為媽能活到九十五,但是為什麼一見媽那樣走路我就心裏發緊?我心裏越是發緊,卻越是輕描淡寫地對媽說:「媽,好好走。」

但是任誰,浪費起我的時間、精力、心血,都慷慨得很。這就是媽和任誰的根本不同。

我把小毛巾給扔了:「每天煮一次都不行,您還幾天煮一次!以後再不能這麼幹了。您這麼節省難道我就能發財嗎?」

可我還是沒有想到媽病了。

「還有救嗎?」

吃飯的時候,眼睛茫然地瞪著前方,不知其味地、機械地往嘴裏填著。端碗、拿筷子的手也顫抖得厲害,已經不能準確地把飯菜送到嘴裏去。連端碗的樣子都變了,不是端,而是用左手的食指摳著碗邊,把碗夾在食指、拇指和中指的中間。我糾正她幾次,可是沒用,下次她還是那麼拿碗。

馬上帶媽去看醫生。