二

還沒聽唐棣說上兩句話,媽就要上廁所。我趁這個空當兒,趕快把媽的病情對唐棣說了說。那時還沒到要動手術的最後時刻,慘痛的打擊還只是一團不明的氤氳之氣,沒有形成具體的形狀,更沒有進入心的深處。我雖然十分焦慮,卻知道不能嚇著唐棣,免得她因為遠在他鄉、鞭長莫及而干著急。再者,就是我對她說得一清二楚,對事情又有什麼幫助?她還太嫩,沒有經歷過這樣的事。雖然我們都沒有經歷過這樣的事,可我畢竟是母親,我不也心疼她嗎?!

雖然媽什麼也聽不見了,但能聽見唐棣的聲音。這對她也是莫大的安慰,特別是在她就要住進醫院的前夕。

媽說:「好孩子,你就聽媽這一次話吧。」

我那時候根本不懂什麼是「手術的打擊」,以為就是手術中的硬傷而已。只要有一位高明的主刀大夫,又有適當的麻醉,還有什麼經得起經不起的問題呢?沒想到後來果然如他所料。

雖說是高幹病房,洗澡間還是很臟。想到媽走路已經必得扶牆,而廁所的牆上,灑著很多令人可疑的斑點。上面有沒有細菌?會不會讓媽傳染上別的病?同時我也怕媽會蹭一手臟。把媽安頓好之後,第一件事就是打掃廁所。根據媽扶牆時可能觸到的高度,先把那一圈牆面,還有洗臉盆、洗澡盆擦洗乾淨。留下其他的地方,等我歇過勁兒來再慢慢地擦。

那時媽虛弱得幾乎哭不動了,慟到深處,也只能滴幾滴清淚。

下午五點鐘左右才輪到我們,我攙著媽進了檢查室。檢查床並不很高,但我知道媽是上不去的。我用盡全力托著她,她還是邁不上檢查床。幸好下面等做檢查的一位男士和他妻子幫忙,一起把媽抬上了檢查床。連我一共三個人,還覺得相當吃力。媽自己也納悶兒:「我怎麼這麼沉呢?」

他開門見山地說:「不論從你母親的病情、年齡、身體狀況,或從手術準備情況來說,都是你母親的最後一次機會了。但以她八十歲的高齡來說,很可能下不了手術台。」

九月十六號,星期一。大夫醞釀了很久,我也期待了很久的最後方案終於出台了。

媽病重以後更加尿頻,可是那個上午,她一次也沒有提出去廁所的要求。過後我問她一個上午沒上廁所有沒有困難?她說沒有。肯定是她見我當時那樣為難,不忍再給我添亂。為了心疼我,她就連這個也能忍。

回到家裡已近中午,我趕緊做了一頓簡單的午飯草草吃下。吃完午飯,時間也就到了。還是媽先到廚房來叫我,那時我剛剛收拾完廚房。想來媽根本就沒有休息。她怎能靜下心來休息!見我每日里活動得如此緊迫,她大概也猜到事情不妙。

我本來以為媽的腳墊是治不好的,因為在美國的時候也曾用美國治腳墊的葯給她進行過治療,卻沒有什麼效果。現在家裡還留著媽那時沒有用完的葯,和她的一些遺物放在一起。

本以為上午就可以順利做完檢查,可是中途停電,不能做了。醫生讓我們下午再來。

那一陣,或者從那時開始,不,也許是從一九八七年媽得甲型肝炎后,我覺得我變成了媽的媽,而媽變成了我的孩子。

他說:「這不等於她經得起手術的打擊,誰也不知道手術中會出現什麼問題。年輕人比較容易經得起手術的打擊,老年人就很難說了。所以我們一般不考慮接受八十歲以上老人的手術。」

媽這樣說,我就沒轍了。

母親。一九五一年元月二十四日,陝西蔡家坡。

我也同樣欠著一屁股的人情債。自我再婚以後,媽自知之明地不再操持家務,我就成了一家之主。何為一家之主?就是樣樣都得操心,樣樣都得操練。開門要是真的只有油、鹽、柴、米之類的七件事,也太便宜我了。

我假裝沒有聽見她的話,躲避著她的話茬兒,也躲避著這句話的晦氣,不然我又如何回答她?這是一種閉著眼睛不看就算不存在的自欺,同時也是欺騙媽。我們都知道,按照民間的說法,病人身體發沉是不吉利的表徵。

趁著這個日夜相守的機會,料理了平日早該為她料理,卻沒有認真料理的一些瑣事。比如更換內褲上已經失去彈性的鬆緊帶;按照「腳墊凈」上的說明,為她治療腳墊等等。

我沒走幾步就被媽叫住了。我也曾閃念,是不是應該拔腳就跑。可是那和讓她看見我的淚水有什麼不同?我只好站住。

當時我並不知道,這是每位大夫在和病人家屬談判手術問題時的套話。這也難怪,見我那樣提問,他的回答只能模稜兩可。萬一手術出了問題,我要是賴上他們怎麼得

九_九_藏_書了。

就在那一瞬間,我懂得了什麼叫孤獨!它一上來就把我打得落花流水,讓我生出無法抵擋的恐懼。

臨行前媽問我穿什麼衣服,我拿出她銀灰色的毛滌褲子,灰色絲織背心(雖然誰也看不見誰裏面穿了什麼,我還是喜歡配色),灰藍色細條紋格子的米色襯衣,藍色軟羊皮的淺口皮鞋。我深知媽不論什麼時候都講究體面。連我自己也挑了一件略具義大利風格的連衣裙和一雙白色的、適合跑路的低跟皮鞋。暗暗地希望這件講究的連衣裙,在注重包裝的現而今,給我一些辦事的方便。但我這份可憐的用心,根本沒有派上用場,照樣得豁出臉面磕頭作揖,使出九牛二虎之力,連衣裙上也就浸著我的許多汗水。這件連衣裙到現在也沒有洗過,我就這樣收著它,好像收著與媽相關的最後一點可以摸得著的東西。

媽去世后我多次向他探詢可能造成媽猝死的原因,在一次談話中才知道他說的「一兩個月」指的是媽的視力。

回到家裡,已是暮色蒼茫,八點多鍾了。下車以後,媽沒有讓我攙扶,她說:「你去開門吧,我自己上樓。」我噔噔地跑上樓去,開了門后又下來接她。那時,她剛上了二樓的大陽台,慢慢地、小心翼翼地走著,看上去和一般的老年人沒有什麼兩樣。但她的腳步里藏著勉強和虛浮,我覺得哪怕來一陣小風,她一歪就會躺下。也許因為天色已晚,她的臉色看上去灰暗暗的。

可要是這一次偏偏就聽錯了怎麼辦?

媽好像很滿意這個安排,從這個安排中她大概感受到了人們常說的那種「老來福」。以後,小阿姨再要給她洗澡的時候,她也不說不讓她洗,她說:「等你阿姨給我洗吧。」

俞大姐問:「您去看過了嗎?」

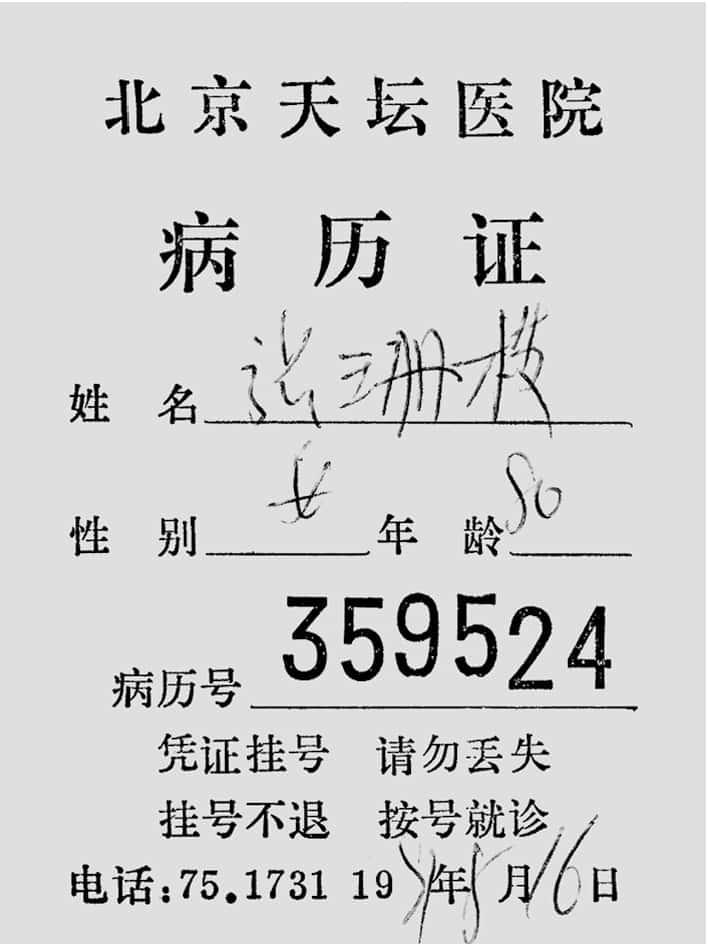

母親在天壇醫院的病歷證

媽又說:「張潔這個人刀子嘴、豆腐心,凈得罪人。以後你們多勸勸她,讓她說話注意點。」

沒想到在美國去了幾次商店,也沒有選到對她合適的衣著,媽只好跟著我們一起穿球鞋、運動服。為此,我始終覺得自己說話不兌現,好像欺騙了她。不僅如此,由於我的不兌現,她在進關時說的那些話,似乎就變成了吹噓(儘管她此生大概再也不會見到那個海關人員)。因此上,她為之炫耀不已的親情似乎也只是她的一廂情願。這豈不是更慘?

八月三十號,星期五。一大早,諶容陪我到了天壇醫院,在醫院黨委書記帶領下到了綜合二病房,也就是高幹病房。和病房的主任大夫朱毅然討論了媽的病情,定好九月二號入院。

問題是我拿不了這個主意!

我不是推卸自己應該承擔的責任。事到如今,我不和媽討論還能和誰討論?誰讓媽生了我這麼一個到了這種節骨眼上,還得讓她自己來拿主意的女兒呢?我不但不能像一般人那樣,在這種時候對病人隱瞞起真情,讓病人情緒穩定以利治療,反倒讓她自己拿起筆來,在吉凶難卜的生死簿上給自己畫個勾。

這個錯誤的理解,也是我後來下決心手術的原因之一。

我說:「您當然躺著,您是病人,怎麼舒服怎麼著。」

病到那個地步,並且眼看就要上生死難卜的手術台了,媽卻沒有流露半點我要安慰、開導她的悲戚和惶恐。有好幾次,她甚至甩開我攙扶她的手,自己甩開膀子做正步走。我捧場地說:「媽還真行。」

萬一又是我錯了怎麼辦?

媽無法回報人家的情義,往往在我出國或去外地時開列清單一張,要求我按清單攜帶禮品,以答謝大家的幫助。

我不是沒有人可以商量,朋友們,還有先生,都可以提出他們的建議,但是大主意還得我自己拿。

俞大姐又問起我們要搬去的新房子,媽說:「挺好的。」

從核磁共振的片子上還看出,媽的神經中樞上有一個小囊腫,這可能就是她經常滲口水的原因。但醫生表示,這個囊腫沒有辦法解決。或即使有辦法,也太危險。僅僅為了解決滲口水的問題,沒有必要冒那個險。

我寫小說以後,媽幾次讓我給她裁剪襯衣,我不是今天推明天,就是明天推後天,到了也沒給她裁過。後來檢點媽的衣物,發現一件綢襯衣的兩側,有圓珠筆的劃線。沿著這兩條劃線,是兩道歪歪扭扭的手針縫線。可能那件襯衣肥得讓媽實在無法將就,只好自己動手把它縫瘦。媽的視力不好,只能縫出這樣的針腳。

剛住進醫院的時候,媽一大早就起床,把被子疊好,然後就坐到房間里的那把太師椅上去。她一輩子拘謹,自律極嚴。病成那個樣子,還想著醫院不是自己的家read.99csw.com,凡在不是自己家的地方,就習慣地克制著自己,居然可以做到不昏睡。朋友們來探望她的時候,她還問我:「我怎麼辦?坐在沙發上還是怎麼的?」

至此,我已將後事交代完了。

「麻醉這一關也很難過,很可能就醒不過來了。抬起額頁的時候,也可能對大腦造成損傷,手術完了人也許就沒意識了……當然,在腦外科手術中,切除垂體瘤手術算是較小的手術,和普通外科手術中胃的部分切除差不多。你要考慮好,如果你堅決要求手術,我們還是可以給她做的。」

我一輩子都沒聽過媽的話,而後的事實證明,都是我錯了。

任何一個母親,一旦到了自己的兒女談情說愛的時候,這輩子似乎就算過去了。

甲戈大夫在一旁說:「她只有一個女兒,還在美國。」

我便樓上樓下地找人疏通關係。媽坐在高幹門診室外的輪椅上,病懨懨地、愁容滿面地看著我跑上跑下地奔忙。心疼地對小阿姨說:「你阿姨還算有點地位的人,辦起來還這麼難。沒地位的人怎麼辦?住個醫院真難哪,把你張阿姨累壞了。」

一般來說,媽出門之前總是先上廁所,倒不是生理需要,而是有備無患的意思。這次要上廁所可能是為了準備做那長時間的檢查。

做完檢查差不多六點半了,總算中途沒有停電讓我們再來一次。

那件襯衣媽一次也沒有穿過。

媽說:「別、別、別,我一定要手術。我可不願意那樣活著。你不簽字,我自己簽去。」

他對媽腦萎縮的前景推斷更嚇得我滿頭虛汗,兩腿發軟。他說,就他所見到過的幾個病例,發展到後期病人不但六親不認,甚至吃自己的糞便,有一個還專門撿食垃圾等等。而垂體瘤的切除手術,據他說還會加劇腦萎縮的進程。

如此,每當我不在身邊,又發生了小阿姨也解決不了的問題的時候,媽總是求靠鄰居。幸虧我老是碰見好鄰居。

媽這才像在家那樣,躺到病床上去。

入院后,媽對自己的病情、治療,一直不聞不問,好像不是她生病一樣。是對我的無限信賴嗎,把她的性命全權交付給我?或許她明白,探討這個問題令我痛苦難當?抑或她知道自己的壽數已盡,問又何用?

回到病房,媽就盤問起醫生和我的談話。

我不曾考慮過在媽的合同醫院手術,儘管合同醫院的外科主任說他們能做這種手術,而且有四百多例手術經驗,我還是不放心由他來做。

媽到底看見了我的眼淚。

過去媽一走路腳墊就硌得她腳疼,這回我嚴格按照說明書上的用法,按時給她貼葯換藥,她的腳墊果然一天比一天小,最後竟完全消失了。

這些年我常常不在國內,即使在國內,也經常是忙著照顧我的先生,常常苦於沒有分身之術。特別在我們從美國回來以後,我對先生的照料更是鞠躬盡瘁。總覺得我和媽在美國盡享天倫之樂,先生卻孤守北京,似乎很對不起他,便想加倍償還這份心債。更何況我還欠著先生的大情,媽能如願以償地去美國和唐棣團聚,全仗先生辦理一切手續。如果沒有先生的幫助,媽很難如願以償。

幸虧有先生的司機幫忙,否則那樣偏遠而又交通不便的地方,光出租汽車費就是一筆不小的開銷。

我不能老在醫生辦公室里哭個不休。我得趕快找個地方先把無法收住的眼淚排泄一下,不然我就沒法回病房去見媽。我拿起母親的核磁共振片子,說了聲:「謝謝大夫。」就走出了醫生辦公室。

即使媽的生命到了靠這最後的孤注一擲,來決定生死存亡的關頭,也還在為我著想。

媽好像知道自己要走了,再也無法呵護我了,不知把我這個永遠也長不大,老是讓人坑、讓她操心的老孩子託付給誰才好。

八月二十五號,八月里最後的一個星期天,又到了唐棣和我們通話的日子。過去每到這個日子,媽總是早早地就守在電話機旁,但是這一次,她卻身不由己地睡著了。

我在人世間闖蕩了五十四年也從沒感到,或者不如說從不在乎的孤獨,就在那一刻猛然地襲上我的心頭。

我說:「沒有。」

他又說:「老人的腦子,軟得都像嫩豆腐了。手術中需要把額頁托起,這一托,也許就能把腦子壓出窟窿。」

我說:「從我母親入院后的一系列檢查來看,她身體各部器官的功能不是很好嗎?平時身體也不錯,沒有生過什麼病。一九八七年得過一次黃疸性肝炎,治療了一個多月各項指標就恢復了正常,比很多年輕人恢復得都快、都好。」

媽辛酸地勸慰我:「事情都過去了,還提它幹嗎!」

我不知道他是不是為了安慰我,又說:「也可能是一兩年。不過不做手術也沒有什麼大關係,頂多就是失明。」

我料到媽會在醫生辦公室外等我,她若看見我眼睛里的淚水,那九_九_藏_書就什麼都明白了。所以出了醫生辦公室的門,我頭也不回地順著走廊向綜合二病房外走去。我用眼角的餘光向後瞥了瞥,果然見媽站在她的病房門口等我。

那時我剛剛換到新房子,我老是想,等我把新房子裝修完畢,再帶媽去看房子。這樣會與舊房子有個強烈的對比,可以給她一個驚喜。後來我一直後悔沒有帶媽看過新房子,雖然她的骨灰就放在我新房子的卧室里,我仍然會想,要是她的靈魂想回家看看,不認識路怎麼辦?

入院初始不過是做各種檢查,檢查結果是各部器官都沒有問題。我那時很樂觀,媽也很樂觀,以為不過就是垂體瘤的問題,只要扛過手術,我們還會有不算短的一段好日子。我還得寸進尺地想,經過這次手術,消滅了這個隱患,她的身體可能會更好一些。

誰能想到入院費了那麼多的時間,住進病房已是開過午飯的時間。我沒敢麻煩護士為我們備飯,就是對晚飯也沒敢寄希望,因為病房裡的飯一般說來都是兩天前預定的。臨時添丁,恐怕也是強人所難。這一天只好先用點心對付過去。

我真是太委屈媽了。

到了醫院還是等。檢查進行得很慢,每個病人的檢查,差不多都需要一個多小時。天氣又熱,鐵道兵總指揮部醫院簡直沒有什麼樹蔭可以在下面停車。我不過意讓先生的司機久等,就請他先回家休息,等媽做完檢查再打電話給他。

這可以說是媽一生中的最後兩次流淚。從此,到她清清明明地知道她在這個世界上已經沒有幾日可以盤桓,並且不動聲色地獨自懷揣著這個慘痛的隱秘走完她最後的人生時,媽再也沒有流過淚。

電話鈴響起來的時候,我在另一個電話機里聽見她同昏睡的掙扎。

我說:「我媽行。」

唐棣大叫了一聲:「姥姥!」

這真像押寶,不論押在哪一點都險象四伏。

俞大姐說:「沒事,有什麼事您儘管說。」

羅主任說:「您怎麼可以和病人談這個問題呢?」

不到山窮水盡的時候,媽從不願意求人什麼、欠人什麼。可是為了疼我,她也只好硬著頭皮干她不願意乾的事了。

俞大姐放下電話趕緊過來看媽。媽倒沒有什麼悲戚之情,俞大姐勸慰媽:「您別這麼說,很快就會好的。」

為了我,媽就是傾家蕩產也不會有半點猶豫。

媽怎麼好住室內沒有廁所間的大病房呢?那她只好上病房的公廁。公廁里沒有坐桶,她又不能蹲,也許還免不了排隊等候,她的病情越來越重,對廁所的依賴也越來越大。沒有一個可供她隨時使用,不受時間限制的廁所怎麼行?再說,大病房裡有我陪住的地方嗎?媽離了人是不行的。

下午近四點鐘的時候,神經外科主任羅世祺找我談話。

前不久我還就一生的婚嫁哭著對媽說:「媽,我從沒有聽過您的話,現在證明,都是我錯了。」

聽我這樣說,媽淺淺地、亦莊亦諧、有些調皮地笑笑。說:「念小學的時候,老師就是教我們這樣正步走。」

媽去世后,我聽對門鄰居俞大姐說,星期天,也就是九月一號這一天,媽給她打過一個電話,說:「我想見見你,跟你告告別。明天就要住院了,這一去不知道還能不能再見。」想不到後來果真一語成讖。

這次該不該聽?

這期間,我曾寄希望于媽的垂體瘤會像大夫期望的那樣,屬於密魯素瘤。那就不必手術,有一種進口的針劑就可治愈。可化驗的結果偏偏不是。真是天絕我了。

「看來我只能和她本人討論這個問題了。」

看來不是治不好,而是沒有認真治,讓媽的腳白白受了多年的罪。

媽不但昏睡,對身邊的事物有時也不大清楚了。老是把醫院說成學校,把大夫說成老師,還把我們的病房說成是家裡的客廳。我想這是因為她做了一輩子教師的緣故。她好像知道自己的意識已經不甚清楚,就更加反覆地說到醫院和大夫,而一旦出口,卻又變成學校和老師。可是我不能糾正她,我不願向她證實她心中的疑惑。

媽入院時穿的這套衣服,我收了起來。將來,不管由誰來給我裝殮,千萬給我穿上,不管春夏,無論秋冬。還有一件藍色海軍呢的長大衣,和一條純毛的蘇式彩條圍巾,是一九五八年我念大學的時候,當小學教員的媽給我買的。以我們家當時的經濟情況而言,花費這筆開銷可謂驚天動地的壯舉。

這一次通話,媽真是什麼也聽不見了。她急得高聲說道:「書包,你大聲叫一聲姥姥。」

給我辦喪事的朋友,請你們記住,這件大衣和這條圍巾到時候也要給我戴上穿好。我要把媽給我的愛一點不剩的全都帶走。

北京作協這樣一個窮單位,上哪兒去撥一萬元現款?幸好基建處當時有一部分為安裝新宿舍樓電話準備的現款,經徐天立同志特批暫借給我。

從美國回來以後,https://read.99csw.com著實給媽做了一些衣服。因為我們發現,不論在中國還是在美國,老年人很不容易買到稱心的衣服。媽到美國之前在電話里問我,應該帶些什麼衣服。考慮到我不在她身邊,而是托朋友把她帶來美國,她自己能安全抵達就不錯了,不敢讓她再有別的負擔,便豪邁地說:「什麼也不要帶,衣服到了美國再買。您就背個包,裏面裝上您的護照、機票就行了。」

醫院里晚飯吃得比較早,通常是下午五點鐘就開飯了。我們雖然自己弄著吃,但也遵守這個規矩。吃過晚飯,我就攙著媽在病房的走廊里散步。

我一嗅到這股味道就下了決心,我對媽說:「以後我再也不讓小阿姨給您洗澡了,我給您洗。」

我立時心亂如麻:「如果不做手術還能堅持多久?」我想到的是媽在這個世界上還有多少日子。

九月二號,星期一。小阿姨和我送媽去住院。

我猜想媽之所以給我置辦這套行頭,可能覺得我已到了談情說愛的年齡,老穿補丁衣服會男朋友怎麼行?!可見她對可能加盟我們這個家庭的成員抱著何等美好的願望。她的這份心意,難道不也是為著那一個人的么?我的傻媽!

奇怪的是,自媽去世后很難入睡的我,突然在一九九二年三月十一號,媽八十一歲生日那天早晨七點多鍾的時候打了個小盹兒,夢見我牽著媽的手,進了新家的大門,然後就給她脫下住在二里溝的時候她常穿的那件藍色皮猴,掛到二門外的衣架上去。剛要拉著她走進二門,我就醒了。我想,媽到底還是回到新家來了。不過我又想,她沒進二門我就醒了,到底來了還是沒來呢?

媽自己也說:「我這是小手術。」

想不到,這就是媽和她最愛的人,最後一次、最後一句對話了。

我相信冥冥之中,絕對有人為媽和唐棣安排了這個最後的機會。不論他是人、是鬼、是神,都會為媽對我們的愛所感動。

既然媽還有一兩個月的時間,而手術這條路也許還有希望挽救媽的話,我為什麼不背水一戰呢?

那是我一生中第一次得到的最貴重的衣物。也是一生中唯一一次不是自己花錢買的最貴重的衣物。

也許我還是應該堅持不聽她的話?

造成這個誤會是因為我的怯弱。我聽了他的話就被嚇住了,連追問一句的勇氣也沒有:一兩個月究竟指的是什麼?

媽說:「我自己找大夫去。」到了這種時候,還是媽來充當我們這個家的主心骨。

那幾滴衰老的淚,掛在媽那被疾病折磨得變了樣的臉上,讓我倍感傷情。我強作歡顏地說:「瞧您說的!何至於傾家蕩產?您又發揮您的想像力了,我看您才應該當作家呢。再說了,買條命才一萬塊錢,比買間房子便宜多了。我現在為您花的錢,怎麼能抵得上您當初吃糠咽菜、等於乞討為生,拉扯我長大時花的哪怕是一分錢!更不用說您每月還有一百六十多塊錢的退休養老金呢,您根本花不著我們的錢。」

我留在檢查室里照看媽,她好像睡著了。有時她的手一顫一顫地想動,我趕緊提醒她:「媽,別動。」她聽見了我的叮嚀,果然就不動。這又說明她沒有睡著。

之後我給先生的司機打了電話。回家的路上,他繞過公主墳的燈光噴泉,我振作精神,好像什麼讓人心焦的事情也沒有,一再鼓動媽去欣賞她沒有見過的景觀,可是媽沒有顯出什麼興緻。到了這種時候,我還能指望媽對這個紛繁的,也許和她已經無關的世界有什麼興緻嗎?

多虧宋汎同志幫忙,通過北京市委出面疏通天壇醫院的關係,不然像這樣人滿為患的專科醫院,還不知要等到哪一天才能住進去。

陪媽住院以後,因為老是在她身邊轉來轉去,就嗅到她身上有股沒洗凈的汗味。我才想到,靠小阿姨給她洗澡是靠不住的。可見其他方面托靠小阿姨的結果大概都是如此,我更加為自己把媽大撒手地撂給小阿姨就走而內疚。

媽朗朗地應了一聲:「哎!」

他說:「一兩個月吧。」我的眼淚刷的一下掉了下來。世界上還有什麼打擊比這更為沉重?當你知道你所摯愛的人還有兩個月就要與你訣別的時候。

可能就是從這一天起,我和媽都英勇地打起精神,準備扮演一個明知凶多吉少,卻要顯出對前途充滿樂觀精神的角色。

母親。一九四二年冬。

主任大夫拿了媽的核磁共振片子,請王忠誠院長看過。王院長認為從病情出發,是非手術不可了。

朱毅然主任打算再給媽做一次核磁共振的時候,她掉淚了,癟著嘴說:「又要為我花錢了。」

媽像了卻最後的心事,周到地對俞大姐read.99csw.com表示感謝:「張潔太累,太苦了。我盡量不麻煩她,有什麼事凈找你們幫忙了。」

這話千真萬確。

我不能說美國的葯不靈,只能說中國人的腳墊和西方人的腳墊可能大不相同。他們走的是什麼路,我們,以及我們的母親走的是什麼路?他們的腳遭過什麼樣的罪,我們的腳又遭過什麼樣的罪?他們的醫生只能根據他們的腳設計適合他們的葯,他們的醫生怎麼能理解我們的腳有過什麼樣的遭遇?既然不能,怎麼能指望他們研製的葯能治好我們的腳墊?

我平時從沒有拿出過這麼多時間陪媽,只有在媽病成這個樣子的時候,才想到好好守著她,以為這就能守住以前不曾好好守過的媽。只是,晚了!

整整跑了一個上午,到十一點多鍾,總算住進了綜合二病房十六床。

我說:「您這麼嚇唬我,我不敢簽字了。」

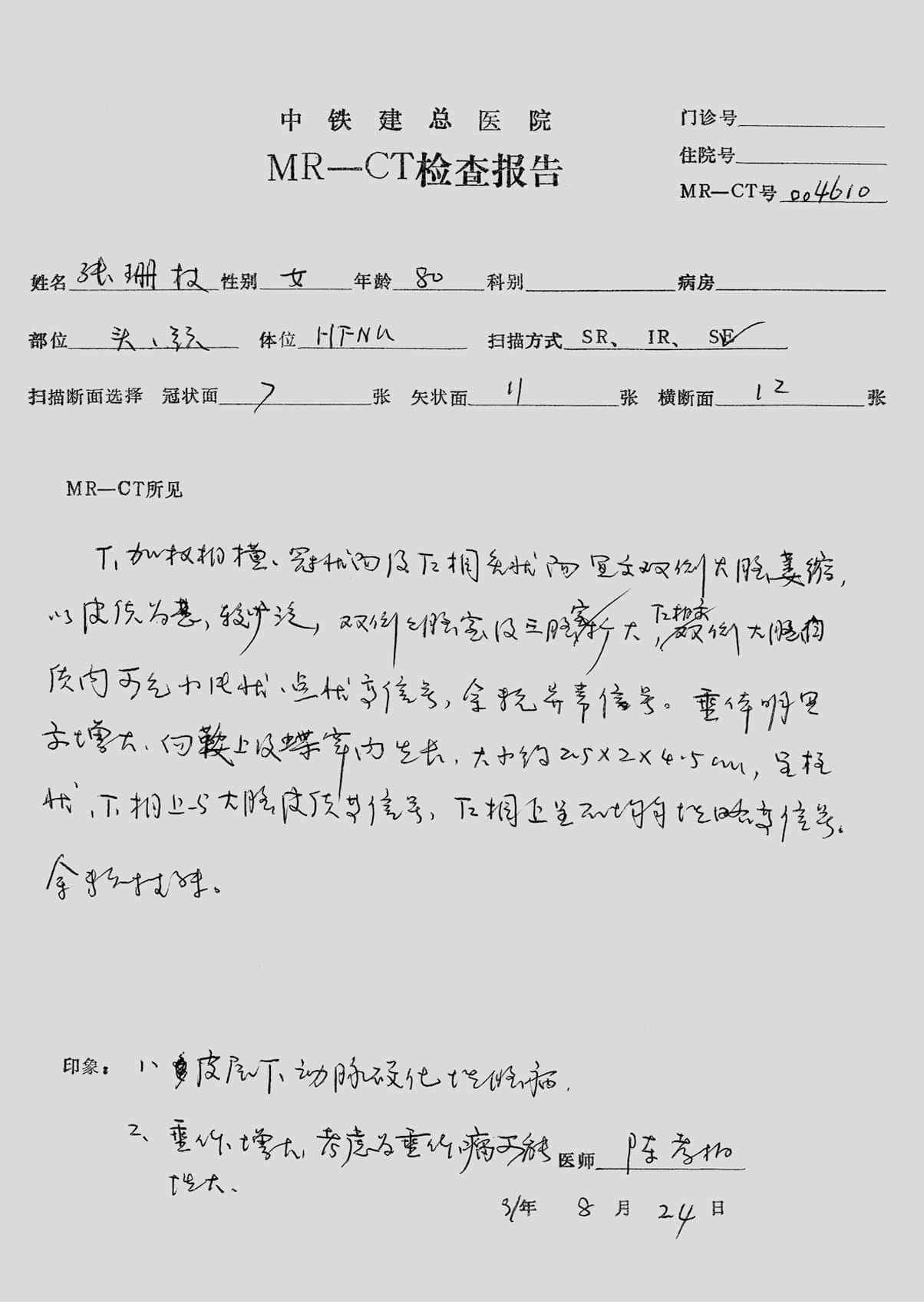

母親在天壇醫院的CT病歷號

之後,又和諶容回到北京作協,暫借一萬元人民幣作為入院押金。唐棣的錢即使馬上匯來也不能提取,美金匯款一定要在銀行里壓三個月才能兌現。

媽說:「沒有,等我手術完了就直接搬進去了。」

我不知道最後是否按他的意見辦事,但我知道應該先住進醫院。

媽也多次對我說:「進關的時候那個美國人上上下下打量我,挺奇怪地問我,你就帶這一個小皮包,沒帶任何衣物?我說,是呀,我外孫女怕我旅途不便,不讓我帶。到那兒以後,我外孫女給我買新的。」她的意思並不在於在什麼地方買衣服,而在於所有的旅客中,沒有一個人能像她那樣享有外孫女的這份體貼。這可不就是對她一生的最好報償?

母親的CT檢查報告,一九九一年八月二十四日。

從此媽更沒有穿過像樣的衣服。後來我有了經濟能力,卻沒能像她考慮如何裝扮我那樣盡心考慮過如何裝扮她自己。其實一個女人,不管老到什麼地步,也不會忘情此道。

既然每一次分歧的結果,都證明不聽她的話是我的錯,這次就應該聽她的話。

我說:「您簽字不管事。」

八月二十六號,星期一。我到鐵道兵總指揮部醫院去拿核磁共振的檢查結果,然後再到天壇醫院去找趙雅度大夫。他看了核磁共振的檢查結果,意見是儘快手術。

他問:「難道你沒有人可以一塊兒商量商量嗎?」

所以一回國我就張羅著給媽做衣服。城裡的大縫紉店,是不會接受老年人的活的,而媽進城量體裁衣也不方便,只好就近在個體戶的縫紉店裡量體裁衣。個體裁縫大都沒有受過正規訓練,做出的成衣非長即短、非瘦即肥,且手工粗糙。還趕不上窮困潦倒的時候,我為她手縫的那些衣服合體。

再一次掉淚,是因為聽說我向機關借了一萬塊錢付醫院的押金。媽說:「為了給我治病,你都傾家蕩產了。」

只有她對我們的愛,是永遠清醒著的。

等到媽無時不在盼望的,可以和我日夜廝守的時候來了,她卻抑制不住地昏睡。住院以後,每天只有吃過晚飯到七點多鍾的兩個多小時是清醒的。

先生的司機李志達送我們到天壇醫院。本以為經過上周五的聯繫,就能順利地辦好住院手續。沒想到醫務處說有錢也不行,非得有局級幹部的藍色醫療卡才能住進高幹病房。不知高幹病房裡住的那些港澳同胞是不是都有藍色醫療卡?

我無法瞞住任何時候都比我明白的媽,只有照實對她說:「不手術也沒什麼關係,頂多就是失明,我再請一個阿姨專門服侍您。我也可以充當您的眼睛。雖然大夫說在腦手術里這是最簡單的手術,只相當於普通外科手術里的切除盲腸,但您的年紀畢竟大了,何必冒這個險呢?」

到底哪些事?不說也罷。先生又是動過心臟手術的人,怎能讓他勞頓?而那樁樁件件,總有我也無能為力的時候。我照樣得求人,日子才能如常地過下去,所以我也有一個單子。這就使我在回程的時候像個馱禮品的驢子。我就向媽抱怨,甚至嫌媽事多,擺出一副被她添了麻煩的嘴臉。也不想想,那些原該是我乾的事,我卻沒幹,媽只好求人。求了別人,回過頭來還得求我。媽好難!

手術后媽奇怪地問:「我的腳怎麼不疼了?」

給媽洗澡,是我們共同的享受。每當我洗出一個乾乾淨淨、清清爽爽的媽,給她擦乾淨身上的水,換上乾淨的衣服,我就感到一種寧靜的愉悅。