三

我心裏咯噔了一下,明白了這樣的時刻,不論我怎樣做,都不可能讓她不去想那即將到來的背水一戰。她想的肯定是她可能下不了手術台,丟下我一個人怎麼辦?

雖然我們常常爭吵,可我知道媽是為了我好。知道她是為了我好,也不一定就能採納她的意見,甚至沒有採納過她的意見。

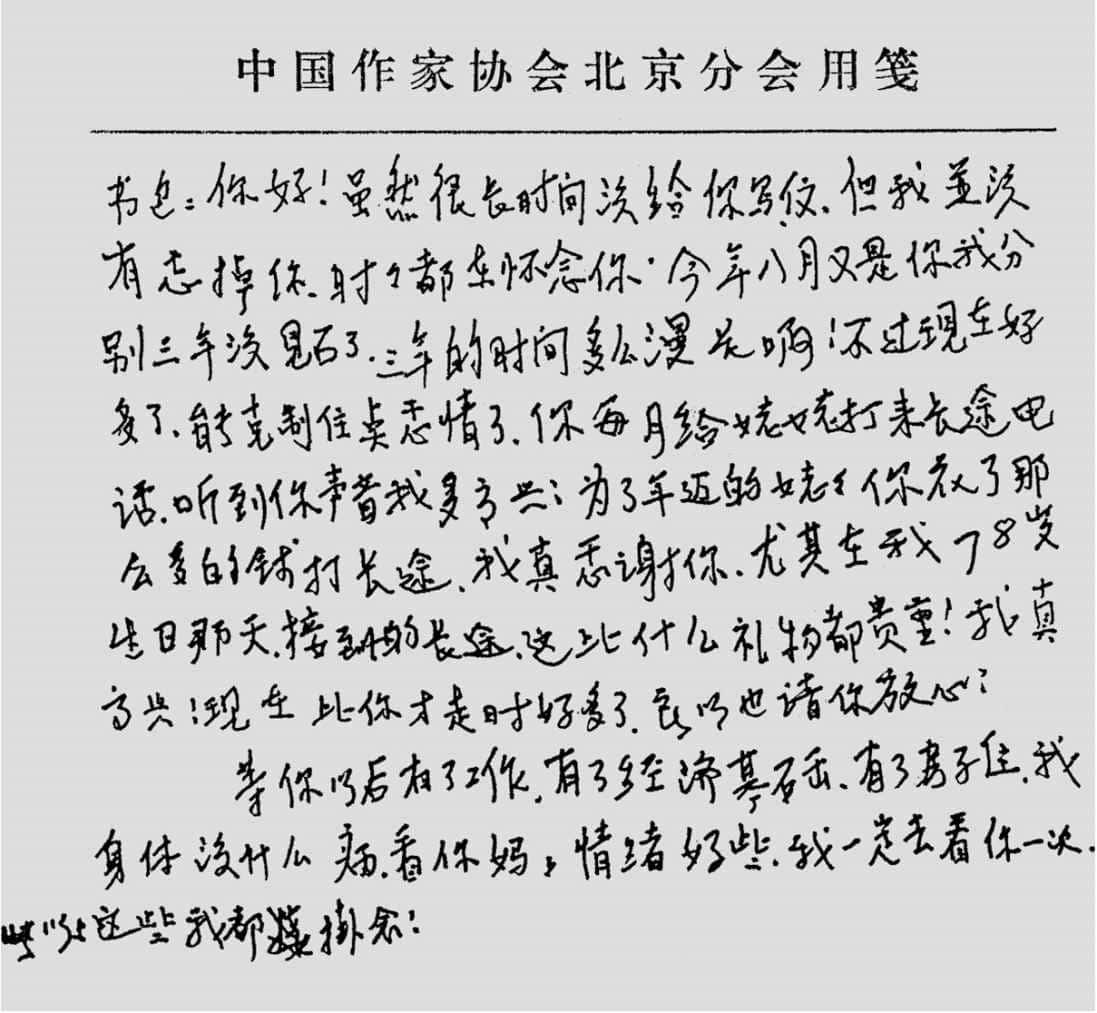

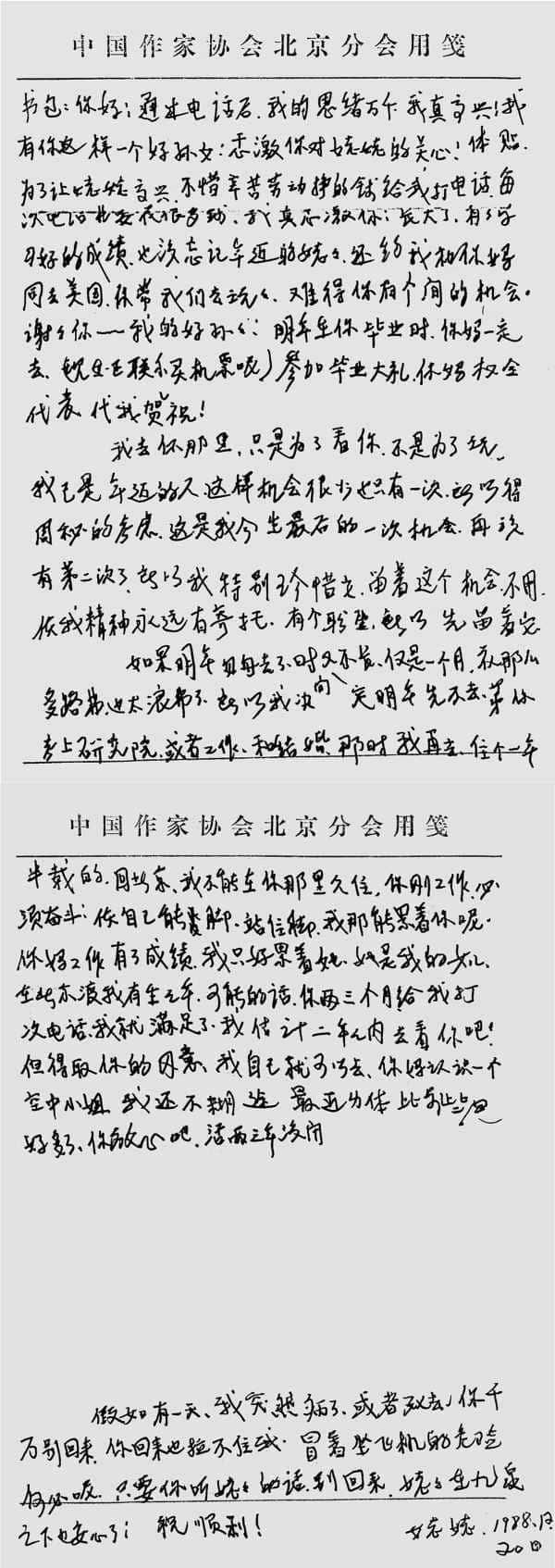

母親給唐棣的信,一九八九年三月二十三日。

而羅主任說就是手術成功,也只能解決失明的問題,對解決媽現有的病狀毫無意義。她合同醫院的外科主任更是說,手術只會加重腦萎縮的癥狀。

媽不提,是為了唐棣的前程;

就在這封信里,媽還寫道:「假如有一天我突然病了,或者死去,你千萬別回來,你回來也拉不住我。冒著坐飛機的危險何必呢。只要你聽姥姥的話,別回來,姥姥在九泉之下也安心了!」

「不手術,最後瘤子會破裂、出血,除了失明還會造成卒中,從而影響生命中樞。那時再到醫院急診為時已晚,碰上一個對她病情不甚了解的值班大夫就更不好辦了。她現在的這些病狀,實際上就是垂體瘤壓迫植物神經造成的後果。」

其實媽並不想包辦、干涉我的婚姻,只是她對我要嫁的男人要求太高。凡是我為之受累、受苦、受罪,讓我生氣、要我無窮無盡地服侍的男人,哪怕他是天字第一號的男人,媽也不認為他是好男人。

我們的苦情為什麼老和這種燈光連在一起?現在,它又來了,像過去一樣地擠壓著我們。在它的擠壓下,媽顯得更加矮小、蒼老,也更顯得孤獨無援。想必我也亦然。

雖然我們常常與媽的意見相左,但真到決定大事的時候,基本上還是以她高興或不高興為原則。如果她不高興的事我們勉強做了,總覺得是個缺陷,即使我們得到快樂和幸福,也覺得不完滿。

我這一生也算碰到過不少難事,但都沒有像讓媽接受手術還是不接受手術讓我這麼作難,這麼下不了決心。

可是,不讓女人為之受累、受苦、受罪、生氣、服侍的男人,上哪兒找去?

「要是不手術呢?」

甲大夫說:「我們會考慮本人的意願。」

決定手術以後,我又開始陪床。我不敢想、又不得不想,也許這就是我和媽最後相聚的時日了。媽入院后每晚差不多要上五六次廁所,而我一旦醒了就難以入睡,各種各樣的煩憂立刻又會在我的腦子裡頻率極快地跳進跳出,所以體力消耗很大,有些晚上不得不讓小阿姨來頂替我。

可是手術后的一天媽突然對我說:「那天晚上,你哭得我心裏好難受啊。」

我何曾孝順過媽?!

「聽說額頁托起後會損傷大腦,手術后可能會變成什麼意識都沒有的植物人?」

祝大夫曾說:「老太太把全身的勁兒都使光了。」我想他也許錯了,到了這種節骨眼上,媽還能拼卻全力地護著我,而且如此的綿韌、深闊。

陳教授回答說:「兩個額頁同時托起也許有這種可能,你母親的手術只需托起一側額頁,而且又是右側的額頁,更不會有那樣的危險。」

其實媽是很剛強的人。或者不如說,她本不剛強,可是不剛強又怎麼辦?只好剛強起來。她的剛強和我的剛強一樣,不過是因為無路可走。

媽果真沒有什麼牽挂了嗎?其實何曾放心得下。說她沒有什麼牽挂,實則是要我別牽挂她:她去得無恨無悔,花開花落自有時一樣的無可遺憾、也無可挽留。

為了滿足媽四世同堂的願望,本不急著結婚的唐棣決定在一九九二年為姥姥結婚。

雖然媽沒有解釋過,但我現在猜想,很可能是因為我把她接到美國,讓她和日夜想念、想得大病一場的唐棣團聚了幾個月,是對她恩重如山了。更何況以後我還要帶她再去美國,她欠我的豈不更多?而她又不可能放棄看望唐棣的機會,所以時刻都在想著如何報答我的這份情義。

和媽相依為命五十多年,不論情況多麼險惡,媽從沒有對我這樣說過:「咱們倆坐一會兒。」

我體會到了心如刀絞的滋味。我甚至也聽見媽的心被慢慢撕裂時的鈍響。

母親(前排左二)與陝西蔡家坡扶小的同事們,一九五〇年元旦。

媽不「提醒」,不等於她想像中的那把懸在我頭上的利劍就不存在,它時時都在她的眼前晃動著。可是,既然她已經決定不再讓我生氣,她就只好咬緊牙關不吱一聲。

過去媽老是為我們怎麼才能吃飽而憂心,這幾乎就是我們家的苦鬥史。

一向愛掉淚的媽,這時卻一滴淚也沒有,靜默著任我大放悲聲。倒是她反過來安慰我:「沒事,沒事!」

我規定媽必須吃的東西,她老是捨不得吃,老想省給我、留給我。就算不是省給我、留給我,也還是省著、留著,直到留壞了、留爛了,她還是留著。

為此我將心比心地問過甲大夫和王集生大夫:「如果是你們自己的母親,這種情況下你們是同意還是不同意手術?」

但是愛女莫如母。雖然我無法對媽說清,但她深知我心中的苦楚。她深知再不能增加我的精神負擔,不然我就要崩潰了。而對我最現實、最好的報答就是別讓我生氣,別給我再增加精神負擔。一點也不能了。不但不要給我增加精神負擔,還要想辦法讓我高興一點。這從她寫給唐棣的信上可以看出。媽去世后,唐棣把它們的影印件寄給了我。

我和媽也總是為了「吃」而吵架。

很不高雅。在我們的一生中,「吃」幾乎是最重的心思和負擔。

看上去,媽仍然是一位知深知淺、自尊自愛的老婦人。我什麼時候才能像她那樣面對人間的萬千風景?

甲大夫也動情地說:「你也是我的親人了。」

剛走到醫生辦公室門口,正巧甲大夫出來,我們便站在走廊里談話。

原來媽心裏什麼都明白,她不過是強忍著自己的悲傷,免得再增加我的悲傷就是了。

過去可不是這樣,媽的「提醒」有時真讓人火冒三丈。

希望你勸一勸你媽,她有時想不開。事情已經如此了,就得想開。我真怕她神經了……

然而媽要交代的豈止這些?

我盡量甩開這些憂慮,寄希望於我的直覺。不知道為什麼,我相信媽的手術一定成功。

我又接著熱熱鬧鬧地說下去。說著說著,她突然冒出一句:「跟前沒人了,你要吃得好一點。」

吃過晚飯,將近七點鐘的樣子,媽突然對我說:「咱們倆坐一會兒。」

媽果然在美國住了五個月,正像她所說的「住個一年半載……」我本來打算讓她在美國多住些日子,從一九八九年八月開始就請先生幫忙申請護照、辦理出國手續,這些手續一辦就是半年,到一九九〇年二月,媽才如願以償。這個速度堪稱世界之最。要不然媽還可以在美國多呆半年,那就真能像她說的「住個一年半載」;

對我和唐棣的愛,簡直把媽的心撕成了兩半。

跟媽一起生活了半個多世紀,常以為媽是膽小怕事的人。從記事起,就老是聽見她說:「小聲點兒,小聲點兒,別讓人家聽見。」到了生死關頭,卻見到了媽那不為人知,甚至也不為我知的大勇。

生活的擔子夠她戧的,我不能幫她的忙,反而累著她。我過意不去。我什麼忙也不能幫她,她真可憐,精神老不愉快。我隨便說說,你別往心裏去,也不用說我給你寫信的事……

也許是窮慣了。我到現在也不習慣自己和媽、和女兒享受一個水平的待遇。唐棣沒有出國以前,這個問題還不突出,反正唐棣是我們共同的重點保護對象。唐棣走後,她就變成了天字第一號,先生是第二號。

媽深知我在各方面對她的依傍,沒有了她,我在這個世界上還有什麼可依靠的呢?在我漫長而又短促的一生里,不論誰給我的支撐,都不能像她那樣的窮其所有,都不能像她那樣無時無刻不在我的左右。

由於視力日衰,最後幾年媽給唐棣的信很少,但每封信里都表達了對我精神狀況的憂慮。

當時我僅僅以為媽是怕我為難,以她老邁的有病之身,自己承擔了自己手術的責任。

媽的手在我的手裡劇烈地抖動著,在這抖動的顛簸中我慌亂地迷失了心智。我迷亂地牽著她的手,像牽著一根系在我和媽或是媽和這個世界之間的,不論怎樣小心翼翼也難保不會隨時飄揚而去的遊絲。

我心痛得不知如何把局面維https://read.99csw.com持下去。

一九九〇年十二月二十二號的信中寫道:

母親給唐棣的信,一九八八年十二月二十日。

愛和孝順是兩回事。孝順除了犧牲、奉獻,還有很多技術環節上的問題。

其實媽堅決要求手術還有無法衡量的大愛在裏面——一旦她覺得再不能呵護我,不但不能呵護,反過來還可能成為我的累贅的時候,就寧肯冒著下不了手術台的危險,也不願那樣活著連累我。

我記得特別清楚的一次是我們從美國回來不久,秋天的一個上午,陽光很好的樣子。我站在媽的房間里,她穿著一件開身的寶藍色的小毛衣站在電視機前,一邊擺弄著柜子上的什麼,一邊對我說著這句話。媽常穿那件毛衣,因為合身,不像別的毛衣穿上去總是顯得臃腫。

「提醒」一次兩次還行,時時「提醒」,我就煩了。一煩,就會和她戧戧起來。一戧戧,就免不了生氣。我老是對她說:「媽,我也是五十多歲的人了。」

媽怎麼不明白,她能把我拉扯大,豈止「含辛茹苦」一類的字眼所能容括?我就是把自己的命搭給她,她也是受之無愧的。我用得著她的報答嗎?!

這個時候媽一定非常想見唐棣一面。

回到病房以後,我趴在媽的膝上,再也忍不住地大哭起來。她一動不動地坐著,好像沒有聽見一樣,似乎又進入了精神麻木的狀態。我還暗暗地想,幸虧她的精神已漸麻木,否則這生離死別的痛苦給她的刺|激就太大了。

媽去世前,我從不知道她給唐棣寫過這封信。

難得陳教授如此直言。

現在,當我讀這些信的時候,我感到非常驚訝:

媽果然只看望了唐棣一次,果然成了她「今生最後的一次機會,再沒有第二次了」。她沒有等到一九九二年我再帶她去看唐棣就走了。一九九三年六月我去美國探望唐棣的時候,只能帶著她的一部分骨灰了。當我取道法蘭克福飛越大西洋,紐約已遙遙在望的時候,我默默地對她說:「媽,您就要再見到唐棣了。」可是她已然不能再用她的歡聲笑語來回應我的激動;

其實媽的「參政」和一般人的好事大不相同,她是怕我處事不慎、招災惹禍、吃虧上當。說到底,媽的「參政」是對我的守護。她老是不放心,總覺得我頭上懸著一把利劍,那把劍隨時都會掉下來扎在我的頭上。她得時時守護著我,按媽的說法,也就是「提醒」著我。

媽只是不放心把我一個人丟下。她老說:「我不能死,我死了你怎麼辦呢?」

陳教授說:「一般說腦軟化,並不是腦子軟了,而恰恰是腦子硬化的意思。怎麼能托出兩個窟窿呢?再說額頁托起的時候,是用墊了很多棉條的板子往起托,而不是用兩個手指去托。」

媽是為了我才分外愛惜生命,恐懼疾病的呀。

媽為什麼對甲大夫說「從今以後你就是我的親人了」?是把自身的安危託付給了甲大夫?或是替方寸大亂的我表達對大夫的信任?還是說從此以後,她的命運就緊緊地和甲大夫連在了一起?

我做出若無其事的樣子,把沙發拉到媽坐著的太師椅前,靠著她的膝頭坐下,握著她的手,先聲奪人地說些使她開心的話題。

我要是不把唐棣叫回來,萬一大事不好,我一定會為此而追悔無窮。儘管這是媽永遠不會說出口的願望。

…………

如果明年匆匆去了,時間又不長,僅是一個月,花那麼多路費,也太浪費了,所以我決定明年先不去,等你考上研究院,或者工作和結婚,那時我再去,住個一年半載的回北京。我不能在你那裡久住,你剛工作,必須奮鬥,使自己能站住腳。我哪能累著你呢。你媽媽工作有了成績,我只好累著她,她是我的女兒,在北京度我的有生之年。可能的話,你兩三個月給我打次電話,我就滿足了。我估計二年之內去看你吧。但得取(得——張潔)你的同意,我自己就可以去,你媽認識一個空中小姐。我還不糊塗,最近身體比前些日好多了,你放心吧,活兩三年沒問題……

回想我這輩子跟媽吵的架,基本上是兩大類。一是不聽她的話,盡跟她不滿意九_九_藏_書的男人戀愛、結婚;再就是我老想讓她吃好,她老捨不得吃。

媽不提,是怕我為難,她默默忍受著。這,也許,可不就是,真的,死別。

媽去世后胡容告訴我,媽曾十分不滿地對胡容說過:「我都不讓她生氣,可是別人倒老讓她生氣……」她說的這個別人就是我的先生。縱觀世上的夫妻,哪兒有不致氣的呢?

尤其你媽,我走後她一個人在北京……再一想我已經是快八十歲的風燭殘年了,我還能活幾年?感到很矛盾……

我們後來安排媽到美國去,完全不是這封信的影響,而是時機使然。一個偶然的,也是特定情況下的機會,使我能在美國停留一年,這是媽探望唐棣最好的時機。

一九九〇年八月六號的信中寫道:

走廊里的燈光如此昏沉,一種離我雖已渺遠卻永遠不會忘懷的、關於燈光的記憶在我心裏涌動起來。

……等你以後有了工作,有了經濟基礎,有了房子住,我身體沒什麼病,看你媽媽情緒好些,我一定去看你一次。以上這些我都挂念!

過去媽是很愛「參政」的。並把她的「參政」叫做「提醒」。從我的寫作、結交的人等,到往來的應酬,更不要說是戀愛結婚……有些意見我從未認真聽過,有些意見乾脆不聽,為此我們常常發生摩擦。

…………

儘管媽非常想念唐棣,但她知道條件尚未成熟,也從未表示過去看唐棣的願望。

一九四六年六月,在陝西寶雞。后中為母親,前中為張潔。左為母親的好友方茵琴,她曾多次幫助貧困中的我們。

媽果然在這封信之後又活了兩年多,應了她「再活兩三年沒問題」的話;

我想他們的意思是,對一個年過八旬的老人來說,好死不如賴活著,何必冒這個風險?醫生們又何必為一個已經沒有多少時日的老人大動干戈?如果手術失敗,甚至還得搭上自己的聲譽。

媽對疾病的恐懼倒不是因為貪生怕死,更不是留戀人間的榮華富貴。我們的生活何曾榮華富貴?一九四九年以後算是有飯吃了,但也只是吃了三十年社會主義的鹹菜,直到我有了稿費收入,生活方才有所改善。如此,她已經心滿意足。特別在搬到西壩河以後,暖氣燒得很熱,不像在二里溝,一到冬天,房間里冷得連毛衣、毛褲、棉襖、棉褲、大衣、圍巾、口罩都得穿齊戴好,那還凍得媽渾身直抖。她不止一次拉著胡容參觀西壩河的房子,說:「你看多好啊,比起過去的生活,真是天上地下了。」

所以媽要叮嚀的,首先還是這件事。

一九八八年十二月二十號,她在給唐棣的信中寫道:

手術確實成功了,可媽還是帶著沒和唐棣見上最後一面的遺憾去了。

媽不說「誰」跟前沒有「誰」了,她也不說「誰死了」,她說「跟前沒人了」。

「羅主任說,我母親的腦子已經軟得像豆腐了,手術時難免要把腦子托起來,這一托可能就會把腦子托出兩個窟窿。」

也曾閃念,要不要叫唐棣回來。

其實媽對疾病還是相當恐懼的。記得有一年她得了食道炎,她總以為得的是食道癌。在等待進一步檢查確診的時候,每天晚上等大家睡下后,就悄悄地坐起來拿塊饅頭一口口地嚼咽,以試驗她的食道是否已經堵塞。她永遠都不知道,我是如何用棉被捂著自己的嗚咽,看她坐在黑暗中一口一口吞咽饅頭的。

當我後來看到一九八八年十二月二十號媽寫給唐棣的這封信的時候,方知媽在活著的時候就想到了我們如今的悔恨,並早早為我們如今的悔恨開脫了我們的責任——

這不是在交代後事么?

但是,媽,您錯了。時間長了也好不了啦,您其實已經把我帶走了。

媽肯定想到,從此可能就是撒手一去,今生今世再也不能相見,她有千條萬條放不下心的叮囑,無比瑣碎又無比重要。她就是再活一世,就是把天底下的話說盡,也說不盡她那份操不完,也丟舍不下的心。事到如今,也只有揀那最重要的說了。

媽去世后,小阿姨對我說,手術前她問過媽:「姥姥,做手術您怕不怕?」

媽果然是在寫這封信之後的兩年去看望了唐read.99csw.com棣;

我實在並不孝順,我只是非常愛媽而已。

我從來不敢、不忍問媽一句怕不怕,也不敢就此撫慰媽一句話。我怕那會給媽增加更多的壓力。懵懂中我還覺得,這樣避而不談似乎就可以躲過這場大禍,可我還是沒能躲過。

她很忙也很辛苦,所以她有時發脾氣。這也是可以理解的。她心很善良的,自己捨不得吃,給我和老孫吃。有時我很難過,花她的錢太多了……

一九八九年三月二十三號的信中寫道:

……通過電話以後,我的思緒萬千,我真高興!我有你這樣一個好孫女。感激你對姥姥的關心、體貼。為了讓姥姥高興,不惜辛苦勞動掙的錢給我打電話,每次電話費要花很多錢。我真感激你!長大了,有了學習好的成績,也沒忘記年邁的姥姥,還約我和你媽同去美國,你帶我們去玩玩。難得你有閑的機會。謝謝你——我的好孫孫。明年在你畢業時,你媽一定去(現在正聯繫機票呢)參加畢業大禮。你媽全權代表,代我祝賀!

那幾天我不斷去找陳教授諮詢。

這樣的談話,自然讓人傷痛至極,可媽這要走的人,反倒能捂住那痛而至裂的心。這要使多大的勁兒?我都沒有這個力氣了,媽有。把全身的勁兒都使光了的媽還有。

這期間,什麼時候聽到、想到手術中可能遇到的意外,我隨時都去找陳教授諮詢。在陳教授的啟發、開導、幫助下,直到我這個腦子再想不出什麼疑問,才對甲大夫說,我考慮手術。

你媽五月二十號左右去美國,你們倆好好獃一個月吧,你勸勸你媽,別那麼過於好生氣,那樣,只有摧殘自己……你媽現在精神好像有毛病,一件事沒完沒了地說,脾氣特大,我真擔心……

這真是個太不懂人情世故的提問。她怎麼能這樣問媽!

我們從美國回來以後,我發現媽有些不同。怎麼不同,我也沒去深想,聽了胡容的話才猛然想起,她不大「參政」了。

正像媽在信中說的,為了讓我高興一點,她甚至放棄了對我的守護,免得她的「提醒」與我的意見相左,從而使我心情不快或傷了我們之間的感情。雖然我們吵過就算,但她也不那麼幹了。

這是媽期待已久的消息,要照過去,媽一定會問長問短,高興地笑起來。可是這次媽卻沒有露出絲毫的興趣。

後來,我想過來又想過去,怎麼想都覺得,媽這三句話,可能把她想說的全都包容進去了。

媽不提,是為了安定我的心。因為她一提就等於「提醒」我,這一回她可能就活不成,否則為什麼叫唐棣回來,那不是要和唐棣訣別又是什麼?這一來可不就捅破了她和我都在極力掩飾的恓惶;

媽並不理會我的神態大異,硬起心腸往下說。好像再不說就沒有了說的時機,好像再不說就沒有了說的勇氣:「時間長了就好了,我不也孤獨了一輩子嗎?」

可是媽不提不等於我不想。我真的為了難!

天壇醫院的老專家陳炳煌教授正好也住在綜合二病房,準備做換胯關節的手術。見我急得團團亂轉,既無臨陣的經驗,又無人可以商量,更沒人可以幫著拿個主意,很是同情。他看了媽的片子、了解了媽的病情後主動對我說:「實話對你說,醫生既然肯做手術,就有相當大的把握,否則他是不會同意手術的。哪個大夫願意病人死在自己的手術台上?當然他要把醜話說到前頭,萬一將來出了問題,免得病人家屬糾纏不休。我的意見你還是簽字吧,再不手術你會後悔的。這是你母親最後一個機會了,現在她的身體條件還好,大夫對她的病情也比較熟悉,羅世祺主任是國內這方面首屈一指的專家。要不是看你這樣孝順母親、愛母親,以至讓我感動的話,我作為這個醫院的大夫,是不該給你出這個主意的。」

我想,媽不提,是怕提起來更加心痛;

他們的回答都是「不同意」。這更增加了我的猶豫。

我振作精神,繼續努力扯三扯四,想要岔開這個話題。可是媽又沒頭沒腦地冒出一句:「你也成人了,書包也挺有出息,我也沒有什麼牽挂了。」

「唐棣說她明年結婚,請咱們去參加她的婚禮。我要給您做一套緞子禮服,上身是中式短襖,下身是到腳腕的長裙……」

九月十七號,星期二。

身材矮小的媽仰著頭對甲大夫說:「我不願意那樣活read.99csw.com著,我堅決要求手術。」她的聲音不大,但頭腦清楚、咬字清晰。她從容不迫地安排了自己的結果。就在那一瞬間,我心慌意亂地看了媽一眼。

事實上,對於命運,人如何能考慮周全?人,更不要說我,要是能考慮周全,媽就不會沒命了。

唉,實在想不出一個兩全之計。

我拉著媽的手向醫生辦公室走去。

我去你那裡,只是為了看你,不是為了玩。我已是年邁的人,這樣的機會很少,也只有一次。所以得周密考慮。這是我今生最後的一次機會,再沒有第二次了,所以我特別珍惜它,留著這個機會,不用。使我精神永遠有寄託,有個盼望。所以先留著它。

這兩年,媽常做安排後事之舉,好像她預感到自己將不久於人世。

媽也曾兩次囑咐我:「我要是有個山高水低的,別叫唐棣回來。」不過那時候她還沒有顯出病態。

媽聽了以後,伸出右手和甲大夫握了握,說:「謝謝了。從今以後,你就是我的親人了。」

為什麼媽不再「提醒」我了?

一九九一年五月七號的信中寫道:

我想把唐棣給媽叫回來,可又怕嚇著她。那不等於告訴她,形勢險惡、凶多吉少,否則為什麼驚動唐棣?這會不會給媽造成壓力?而任何思想負擔都可能削弱她闖過這一關的力量和勇氣。現在後悔地想,還不如讓她有點思想負擔和壓力,那她可能就不願意手術。不手術的話她今天也許還活著,我還能天天看見她。

假如有一天我突然病了,或者死去,你千萬別回來,你回來也拉不住我。冒著坐飛機的危險何必呢。只要你聽姥姥的話,別回來,姥姥在九泉之下也安心了!

媽無所謂地說:「不怕,一點兒也不怕,是死是活由命了。」

媽在一九八八年九月二十二號的信中寫道:

唐棣畢竟還是個孩子,沒有多少頂門立戶的經驗。我不也是這幾年才知道照顧媽的嗎?而且還常常顧此失彼,完全談不上體貼入微。如果把媽交給唐棣一個人,是有一定困難的,只有在我的陪同下,媽才有可能去看望她。

媽說這些話的時候,有一種把人生完全瞭然的平靜和從容,我卻感到分外痛楚。我那費盡心機壓在心裏的悲情,一下就衝破了本來就十分脆弱的堤防,洶湧泛濫、無可攔擋地沒過了我的頭頂。我再怎麼努力也維持不住為表示前途光明、信心有加、心情寬鬆而設置的笑容,趴在她的膝上大哭起來。

所以媽在住進醫院之後,從未主動提過唐棣。

媽並不知道,我雖然不聽她的意見,不滿意她的「參政」,可是我卻需要她的「參政」時時在我的身旁。

也許媽明明知道,就像往常一樣,這些話說也白說。這一件我不會落實,那一件我也不會照辦。可是她又不能什麼都不囑咐,撒手就走。

我對媽實在太殘忍了。

你媽回到北京以後,由於心情不怎麼愉快,所以更年期的病又複發,整天出大汗、急躁。人家說這種病怕受刺|激,我們都應該想辦法使她得到些安慰。你有時間能給她多寫些信,找她願意聽的事情說。姥姥嘴笨不會說什麼,她有時急了說些話不對,這是病態,我們應該原諒她。這不是她的肺腑之談。有人說更年期的病有時持續一年、半年之久……

媽穿著唐棣在美國給她買的開身黑毛衣,這件毛衣媽去世後唐棣又要了回去,時常穿著禦寒。我想她也和我一樣,需要尋找一種仍然和姥姥相親相近的感覺。貼身是一套我們從美國回來后新買的睡衣。要不是因為住在醫院,我從家裡給她拿什麼她只好穿什麼的話,這些衣服她還捨不得穿呢。她老是存著、攢著,準備再到美國去看唐棣的時候穿。不過自從她住進醫院以後,就再也沒有表示過任何意願。有了一種萬事皆空的超脫。

……在電話中談到我去看你,這是我最希望聽到的話題。你離開我已經兩年之久,怎能不想呢?真想馬上見到你。這是我最後的寄託,以後又如何呢?想是感情的促使,但是現實生活中有很多難辦的問題。如果我去到你那裡倒不十分難,買張機票就走了。我也不用人送。可是一想你媽一個人孤零零留在北京,她的思想上有那麼多痛苦的負擔和壓力,把她丟下(儘管是幾個月)我也不忍心。她每天都在苦惱中生活,所以我下不了決心……