四

自從再婚以後,每到年三十同先生和媽吃過年夜飯,就把媽一個人撂下,陪先生到他那邊去住。

唯一正常的感覺是我的心在慌亂地跳著。

晚上,醫院的「王牌護士」來值特護的班。我初到醫院就了解了她的能力,早已私下和她約談,也特別向護士長提出請她特護的要求。見她能在媽手術后的第一個晚上值班,放心多了。

似乎有一種我不能理喻的力量,將我一分為二,又將我合二為一。那一個我看著這一個我,這一個我看著那一個我。誰也幫不了誰,誰也救不了誰,誰都覺得誰不是真的。

我想我大概有點特異功能,凡是讓我心裏彆扭的事,最後一定有問題。

不過服了兩丸之後媽就說:「那個葯還是別吃了吧。」她這樣說,想必有她的切身體會,便馬上給她停服了。

我猜媽也猶豫過,也曾想過要改變主意。可她是個好強的人,從不做那出爾反爾的事。醫院和大夫都做好了手術的準備,她若中途變卦,不就白白折騰了醫院和大夫嗎?

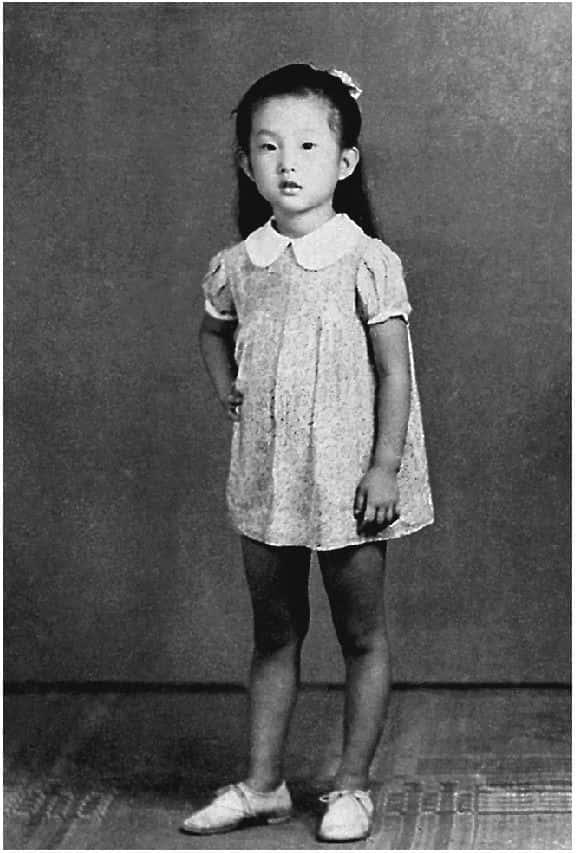

張潔九歲

我只好硬著頭皮挺下去了。這對媽好,還是不好?

這兩年媽常說:「我這小老太太,怎麼生了這麼兩個女兒?」

媽的漂亮是經得住考驗的。一般人上了年紀就沒法看了,可媽即使到了八十歲的高齡,眉還是眉,眼還是眼。嘴唇紅潤、皮膚細膩、鼻樑高聳。好些人問過媽:「您的眉毛怎麼那麼長,不是畫的吧?」

我告訴媽,唐棣找到了新的工作,這家公司在中國有工廠,她可以借工作之便經常回來看看。

不知道是不是我的心理作用,媽的眼睛看上去清澈多了。不像手術前那樣混混濁濁、老淚漣漣。眼睛周圍那一圈暗紫色的紅暈也淡下去了。雖然大夫說過,只要對視神經的壓迫一解除,視力馬上就能恢復,一旦這種情況真的出現,還是不能不讓人感到喜出望外。但是她的眼睛里卻平添了一種從未有過的、驚魂未定的神色。

我為媽能安然地睡去鬆了一口氣,也為她已經能這樣淡然地對待生死、對待也許是和我的永訣而黯然神傷。

見過我們三代人的朋友都說,媽是我們三代人中間最漂亮的一個。所以我和唐棣老是埋怨媽:「瞧您嫁了那麼一個人,把我們都拐帶丑了。」

幸虧瑞芳來了。我總不能撂著瑞芳自己愣怔,便和她拉些家常挨時光。一拉家常,人就不得不回到實際生活之中。

那時媽要是有一點表示,我立刻就會改變主意。可是她一點這樣的暗示也沒有,矢口不再提手術的事。

媽沒有回答,手術室的門跟著就關上了。我的眼淚一涌而出,就剩下了我自己,我還有什麼可顧忌的?

「媽,瞧您生病也會揀時候。秋天正好做手術,天也涼了,不容易感染,躺在病床上也比較舒服;我才五十四歲而不是六十四歲,完全有體力來支撐這場手術;我手頭上的稿子也全清了,無牽無扯,正好全力以赴;趕巧宋汎同志能幫上這個忙,不然誰知道要等多久才能住進醫院;您每次病好出院都能住進一個新家……」

插過導尿管之後,又給媽打了一針鎮靜劑。

「不陡,上下很便當,樓梯還挺寬的。還有電梯,您願意坐電梯或者願意走,都行。」

我坐在燈的暗影下,看理髮師給媽理去她從前世帶到今世那千絲萬縷的煩惱。不免想到,理去這千絲萬縷的煩惱,手術前的事就全部結束了。好像所有的事也都跟著一了百了了。這景象何等的慘淡。

母親與她的貓在寒窯門前。一九五一年。

九九藏書「新房子的樓梯陡嗎?」

手術進行得很順利,一個多小時就做完了,幾乎沒有出血。我曾對大夫說,萬一需要輸血,千萬別輸血庫里的血,輸我的。我怕血庫里的血不幹凈,再給媽傳染上別的病。

一個八十老人的手術,畢竟是外科手術的禁忌。

我這時變得非常唯精神力論。幾乎每天都對媽說唐棣有電話來,殷勤地、真真假假地報道著有關唐棣的消息。為的是讓她知道我們對她的眷戀,她也就會更加眷戀這個世界,這樣不是就能增加她和死亡鬥爭的勇氣?

我不知世上有無探測眼底神色的儀器?如果有,我相信這時我的眼底深處,一定讓人慘不忍睹。

不過,我要準備的是什麼呢?

但願媽能借上她們的吉言。可是一切全看上帝的旨意了。

那就是如虎添翼了。

清晨五點多鍾的時候,媽坐起來了。我問她:「您要幹嗎?」

人到一定時辰,難道都會這樣嗎?

七點多鍾,那個姓周的護士來給媽插導尿管。我看見消毒包里有兩根導尿管,就對護士說:「請給我媽插一根細的。」

也設想過媽和我們一起到先生那邊去,或先生在我們這裏留下來。可是媽不肯到一個她覺得不方便的地方去和我團聚,先生也不願意在一個他覺得不方便的地方留下來,我又不能劈做兩半。

我覺得他考慮得很周到,便決定按他的意見辦。

原定的手術方案是經蝶。如果採取這個方案,手術時媽的頸椎就要後仰九十度。這對老年人很危險也很痛苦,所以需要全麻,而全麻又容易造成老年人的死亡。這是一。媽的瘤子又大部分長在蝶上,如果經蝶並不能將瘤子完全取出怎麼辦?這是二。

我心裏一驚,覺得這話很不吉利。便對媽說:「您上什麼路!您是去做手術,什麼東西也不用帶。」

言語里滿是苦盡甘來的況味。還有對自己居然創造了這樣兩個人的自得。

媽聽了不但不生氣,還顯出受用的樣子。

當時就來了特護,不過她沒做什麼,因為媽一直在昏睡。

明天媽就要進手術室了。

當郭小明大夫來告訴我們手術順利結束的時候,瑞芳高興地哭了。而我卻感到茫然:這是真的嗎?

我至今記得羅主任從手術室出來后那種神采飛揚的樣子。他的白外套敞開著,行走時一路飄拂著掩蓋不住的高興,眉宇間也洋溢著手術成功的自得。

「樓下有街心花園嗎?」媽很關心這個,因為她每天得到街心花園去散步。

她問我:「是不是很像你姥爺了?」

然後我一個人推著推車向電梯走去。這情景可以說是罕見的。哪一個去手術的病人,不是滿堂親屬,或是機關領導、同事前呼後擁?

媽還是媽,可又好像不是媽了。

手術方案有過反覆。

因為有過插導尿管的經驗,知道插細的要比插粗的痛苦少一點。可惜我只有這點經驗,我要是能有更多的經驗,媽就可以少受很多罪了。或者我要是能把媽將要經受的一切先經受一遍,也就知道哪些事該怎麼做,而不會留下那許多的遺恨。

這天晚上,我以為媽一定睡不好。過去,芝麻大的小事都可能讓她徹夜不眠。

我是陪著先生走了,可心裏卻連自己也不知道地給後來埋下許多解不開的情結。凡是媽為我做過的、犧牲過的一切,在她走後都無限地瀰漫開來,罩著我的日子。

一想到媽那麼漂亮的一個人,沒等頭髮長出來就光著腦袋去了,我就為她委屈得掉淚。

可是媽再也沒有對我說過什麼。一句也沒有。

我九_九_藏_書終日為他人著想,卻很少為自己的媽著想,老是覺得「來得及,來得及」,媽的日子還長著呢,好像媽會永遠伴隨著我……我甚至荒謬地覺得,媽還年輕著呢。雖然我知道誰也不會永遠活著,但輪到媽身上卻無法具體化。

過了一會兒,理髮師又來給媽凈了一次頭皮,留在媽腦後的那一縷頭髮最後地消失了。

反過來說,要是我的手臂被人紮成這個樣子,不管後果如何,媽非先就這件事情表個態不可。

或是談我們未來的日子:「咱們新家的地理位置相當好,離前門、西單都很近。比西壩河熱鬧多了……」

媽不說認識,也不說不認識,可等周護士走了以後媽就爆了個冷門:「我還能不認識她!」

媽當然也有一些迷惑。她那樣一個忍氣吞聲的人,怎麼生了兩個這樣不肯忍氣吞聲、想幹什麼就幹什麼的人?

本來我家人丁就不興旺,更沒有三親六故的往來。從幼年起,就跟著媽住她任教的小學單身宿舍。在食堂開伙,連正經的爐灶都沒有一套。饞急了眼,媽就用搪瓷缸子做點葷腥給我解解饞。一到年節,看著萬家燈火,就更加感到那許多盞燈火里沒有一盞屬於我們的凄涼,我們那個家就更顯得家不成家。少不更事的我還體味不深,就是苦了媽了。

「有個小花園。不過我還給您個任務,每天讓小阿姨陪您到前門法國麵包房去給我買個小麵包,不多買,就買一個。這樣您就每天都得去一趟。既鍛煉了身體,也等於上街看看熱鬧。咱們家到那個麵包房還不到一站地,按您過去的運動量,走一趟沒問題。」我得說是給我買麵包,要說給她買,她就不會答應了。

不論在這之前我考慮了多少,事到臨頭,還是覺得手忙腳亂,心裏沒底,什麼也沒準備好。可就是再給我多少時間,我照樣會感到沒有準備好,照樣會感到:為什麼這樣匆忙?

我又盡量找些討媽喜歡的話題。

媽進手術室不久,瑞芳就到了。她是特意來陪我的。那天要幫忙的朋友還有幾個,我想來想去,還是請了瑞芳。她是兒女雙全、家庭和睦的有福之人,我希望媽能借上她的福氣,平平安安渡過這一關。

因為要動手術,給媽測了血型,這才發現媽也是O型血。

漸漸地就不再枉存,或說是妄存過節的想頭。不管人家怎樣熱鬧,我們則關起門來,早早上床,悄悄睡覺。

上午十一點二十分,我們回到了病房。這次是病房裡的護士和隔壁陪床的小夥子把媽從手術室的推車抬上病床的。我不敢碰媽,老怕碰傷了術后的她。

或是談媽的寵物:「您的貓可真行,那天它吃食的時候腦袋一甩一甩的。我想,它在幹什麼呢?仔細一瞧,它在吐饅頭丁兒呢。原來它把饅頭上的魚和豬肝嘬完以後就把饅頭吐了。」這時,媽臉上就會漾出些許的笑意。

我又把媽滿口的假牙摘下,包好。

決定手術后的這段時間里,媽還不斷給我打氣:「我的皮子可合了,肉皮上拉個口子,不一會兒就長上了。」

都以為媽受病的影響,糊裡糊塗地分不清什麼,護士們對媽說話,難免像對弱智兒童。有一次周護士也這樣問媽:「你還認識我嗎?」

可聽上去卻是那麼有氣無力,像從遠處傳來的一個回聲的飄浮的尾音。

我潛下心來祈禱。

媽雖不是弱者,卻因愛而弱。在這人世間,誰愛得更多,誰就必不可免地成為弱者,受到傷害。

媽的皮子確實很合,可是我們都想得太簡單了,在腦子上動刀子和在肉皮上拉口子怎麼能同日而語。

我想,媽直到去世再也不照鏡子,可能是想為自己保持一個完美的自己吧。

像我暗中祈禱的那樣,瘤子很軟。只用管子吸就把瘤子吸出來了,免除了用手術刀刮read.99csw.com可能出現的險情。

九月二十三號,星期一。

可是媽先走了,想到那許多本可以給媽無限慰藉、無限歡愉的,和媽單獨相處的時光卻被我白白地丟棄了,那悔恨對我的折磨是永遠平息不了的。

所謂的為他人著想,不過是犧牲自己的媽,為自己經營一個無可挑剔的口碑。我現在甚至懷疑起一切能為他人犧牲自己親人的人。

沒想到羅主任請出了全國兩個最好的麻醉師之一,天壇醫院的麻醉室主任王恩貞給媽做麻醉。

我明白那位大姐的好意,可是我沒敢追詢,這是經驗使然。這種無關宏旨的事如果件件糾纏起來,到頭來還是媽身受其害。何況周護士還有些內疚,以後再來發葯、量體溫、打針什麼的,總是找些話來搭訕。

媽所謂的「這樣」的女兒,就是她常對胡容說的「她們都很爭氣,我再受多少苦也值得」的女兒。

更多的時候,我會懷疑起來。萬一我想錯了,萬一媽不懂得我的心呢?我不敢想下去了。

我想媽懂得我的心,就是我不在她身邊,她也知道我愛她勝過他人。

我示意理髮師,媽腦後還有一縷沒有理掉的頭髮。理髮師說,明天清早他還要再給媽刮一次頭皮。

寒窯——四十五年前,這是我和母親的家。張潔一九九一年重訪故地。

媽從手術室出來的時候,神志是清楚的,眼睛是張開的。我急不可待地問媽:「您看得見我嗎?」

我只好陪著先生走了。並且自欺欺人地想,反正大年初一一大早我就會趕回媽這邊來,好在媽對電視台的春節晚會還有興趣……她該不會太寂寞吧?

媽的血管本來就細,特別是肘關節內側,正是靜脈注射的常規部位。年輕時做靜脈注射就很不容易,上了年紀血管發脆以後做起來就更難了。常常會把靜脈血管扎穿,注射的部位就會紅腫淤血。

手術室外兩個和我同樣角色的女人,好意走上前來勸慰我:「沒事,沒事。」

九月二十四號,星期二。

不論插導尿管或是打鎮靜劑,媽都很安靜。直到進手術室,什麼話也沒有對我說。

每逢佳節倍傷情,可能是我和媽的一個源遠流長、根深蒂固的情結。

媽去世后,小阿姨對我說,我對媽說的這些話,媽都如數家珍地對她重複過。

媽點點頭。眼睛里滿是對她還能生還,還能看到已經告別過的這個世界的感激和難以置信,以及生怕一不小心眼前的一切就會消失的謹慎。

甲大夫向我說明了手術方案。半麻醉加針刺麻醉、加鎮靜催眠。由於老年人對疼痛的反應不很敏銳,這個麻醉方案通過手術估計沒有問題,而且比全身麻醉安全多了。甲大夫還建議,術后不必住到監護室去,那裡雖有機器監護,但是一台機器看六個病人,萬一護士不夠經心,還不如就在病房給媽單獨請一個特護。媽住的又是單人病房,很安靜。只要媽那邊一進手術室,病房馬上就進行消毒。這樣護理起來可能比監護室還好。手術當晚由甲大夫值班,發生什麼問題自有他在。

手術期間,承蒙手術室文學愛好者郭小明大夫的關照,我和瑞芳可以進入手術室的大夫休息室里等候消息。

或:「您抹口紅了吧?」

媽滿意地說:「這正是咱們希望的,一切都按照咱們的願望實現了。」

有其母必有其女,我是媽的女兒,何嘗沒有這種考慮呢?

我還自以為是地叮囑媽:「如果感到有些疼,盡量忍住。可不敢喊,一喊大夫也許就慌神了,那對手術不利。萬一大夫以為您忍受不了,再給您加九-九-藏-書麻|醉|葯就不好了。」

我一面推著車一面對媽微笑著,一再對她說:「別擔心,您最喜歡的甲大夫會一直守在您身邊。」明明是危機四伏,為什麼我卻要滿臉堆笑地這樣說?那可不就像騙媽去送死一樣?

為此,媽就把命搭進去了。

最後還是決定開顱。

張潔五歲,在柳州。

九月二十二號星期日是中秋節。我和媽兩個人難得地在一起過了這個節。要不是媽生病住院,我還不能這麼名正言順地和媽在一起,過上這麼一個實在是算不了什麼節的中秋節。

但我覺得這葯可能不錯,媽吃了它,排出很多膜狀的、韌性很強的東西。我猜想那可能都是媽多年便結,沉積在腸壁上的有害物質。

我看了看那一兜有備無患的食品,才明白我是多麼沒有經驗。可是,這種時候我還會有饑渴之感嗎?

我接受了媽的鼓勵,因為我怯弱的心正需要這種支撐。

後來發展到三口人的三世同堂,還有了帶廚房廁所的單元房,像個家的樣子了,也有了過節的興頭。可是,自從那年節真正的彩頭、第一代人的心尖、第三代人唐棣出國以後,又剩下了兩口。這比從來沒有過三口人的鼎盛時光更讓媽傷情。而我再婚以後,一到年節,簡直連兩口都不口了。媽一個人守著普天同慶、鞭炮齊鳴的年夜,該是什麼滋味?!

我聽見媽自言自語地說了好幾遍:「咱們家都是O型血。」

媽說:「我要收拾收拾行李,準備上路了。」

吃過晚飯,理髮師來給媽做手術前的備皮。

理髮師走後我把摺疊床打開,和她的病床並排放在一起。我們躺下以後,我像往常一樣拉著她的手,往往她就這樣睡著了。

媽還在昏睡之中,一夜平安無事。就是雙手老在胸前緩緩地、不停地繞著圈子,雙腳也在被子里亂蹬亂踹。我們怕她亂抓手背上的輸液針頭,不斷從椅子上站起來去按她亂動的手,最後只好把她的手用繃帶固定在床欄上。可她還是蹬掉了腳背上的輸液針頭,也擰下了手背上的針頭,蹭得被單上都是血。幸虧特護的技術高超,沒讓媽受什麼痛苦,又把針頭扎進了靜脈血管。

九月十九號,星期四,我最後簽字同意手術。

我儘力克制自己,什麼都不要想。我怕一想,我的決心就崩潰了。這對媽好,還是不好?

到了手術室門口,手術室的護士就接過了我手裡的推車,車子很快就拐進去了。當推車就要從我視野里消失的時候,我鼓足力氣發出信心十足,但願媽聽了也會信心大增的喊叫:「媽,您放心!」

我說:「是。」

她說:「真糟糕。」

「唐棣說她年底回來,您手術完了再把身體調養好,等她回來,她要帶您吃遍北京的好館子。」

羅主任還提醒我把手術前給媽摘下的假牙戴好。

唐棣才是媽的一劑靈丹妙藥。就像媽在一九九〇年十月一日給唐棣的信里說的那樣:「……聽了你的電話后,像吃了靈丹妙藥,心裏多麼愉快、多大的安慰呀……書包,我是多麼愛你,有了你姥姥才活得有勁,否則還有什麼意思……」

剛進醫院的時候,周護士給媽做靜脈注射,在肘關節內側找不到清楚的血管,只好改用手背上的血管,但還是扎穿了。媽的手背不但腫起很高,還大面積地淤血。當時我不在醫院,事後隔壁陪床的大姐十分鄭重地提醒我注意。

我甚至想到魯迅先生寫的《阿金》。在強者面前微笑,在弱者面前逞強的勢利、自私。

「過馬路也不用愁,剛好樓下就是地鐵的通道,反正有小阿姨扶著您,九_九_藏_書上下地鐵通道沒問題。」

甲戈大夫和王集生大夫都是多次做過這種手術的主治大夫了,但是他們一再對我和媽說:「為了老人的安全和讓老人放心,手術由羅主任親自主刀,我們在旁邊做他的助手。」

唐棣倒是常來電話詢問媽的情況。

母親與張潔。一九五三年,西安。

我很明白,也很感激他們的這份心意。但凡有些真才實學的人,誰願意甘拜下風?

自言自語。

七點四十五分,手術室的護士就推著推車來接人了。我一個人無法把媽抱上推車,只好求助於那些像我一樣陪床的男士。

…………

可是媽的手,很快就從我的手裡滑出去了。她睡著了,而且睡得很沉。

從此以後到去世,媽再也沒有照過鏡子。

下午先生來醫院告知,唐棣的匯款已到。和先生商議后,決定立即將支票所有權轉讓他人,以期儘快兌換到現鈔。

僅僅為了這個,除去規定的酬勞我又多加給她一百塊錢。

理完發以後,媽趕緊把前幾天一再催我給她買的帽子戴上。我知道她不喜歡這種帽子,可是眼前也找不到更合適的帽子了,好在不用很久她的頭髮就會長出來。

有兩個病人的陪床家屬動了惻隱之心,不但送我一兜食品和飲料,說萬一手術時間過長,讓我飲用,還幫我推車。

我和媽之間的一切,似乎都在她交代後事的那個晚上,被她義無反顧地結束了。我覺得,我那連接在媽身上的臍帶,那時才真正地切斷了。

把媽安頓好以後,我就開始給媽服用「片仔癀」。手術前胡容給了一丸,我又托她買了兩丸。每丸分五次服用,一日三次。胡容介紹說,她做乳腺癌切除手術后,吃的就是這種葯。對驚厥、疼痛、發炎、感染等癥狀有相當大的抑制作用。

媽才又躺下了,像個幼小的、聽話的孩子。

郭小明大夫本不上媽那台手術,可是每到關鍵時刻,他就來報一次平安。「對病人家屬來說,早一分鐘知道手術安全也是好的。」他說。

最後還是自己的媽做出犧牲:「你還是跟他到那邊去吧。」

媽的刀口沒有全部縫上,頭上還留有一個連接塑料袋的排液孔,用以排除術後腦中的積液。我看了又看那個已然接收了半袋鮮紅積液的塑料袋,心裏想,怎麼一下子就是半口袋了?雖說需要排除積液,可這樣流下去行嗎?接著就移開自己的眼睛,不忍,也不敢多看那個接收積液的塑料袋。這是我第一次看見從媽體內流出的積液,在我看來就是媽的血。我身體里流動著的不正是它么?當時真有一種難言的切膚之痛。

每每我向她轉述唐棣的電話時,媽臉上的皺紋就舒展開來,那不僅是深感安慰的表現,還包含著別人無法攀比的滿足——她不再像從前一個人拉扯著我苦鬥那樣哭天不應、叫地不靈。在她生病的晚年,兩個那麼有出息的女兒在為她牽腸掛肚。

又「什麼」是這樣的匆忙?

手術定在九月二十四號。我默念著這幾個字的諧音,心裏盡往好處找補地想:這就是說,媽至少會活到九十二歲才去世。

媽在慢慢地咀嚼這份驗證。這種咀嚼顯然讓她深感慰藉。這是她可以和她引以自豪的女兒、外孫女之間不可改變的共同之處,我們的確是媽的骨血,這種驗證再有多少次也不嫌多。

我那時誰也不需要,我只想單獨和媽在一起。此時此刻,只有我和她。

這是一個空白的夜。

媽躺下不久,羅主任就來查房了。他立刻把放在枕下的塑料袋挪到了枕上,說:「口袋的位置不能太低,否則積液就排得太多了。」