對於我,他沒有「最後」

他當時的狀況正如莎洛特所說:「這兩年哈里森的記憶力顯見的不行了,演講時常常突然停頓下來,接不上下面的話,過去他可不是這樣。」

我站在老窗子前,他走過來對我說:「你倒是會找涼快的地方……」

哈里森

正像你所知道的那樣,由於我到了東邊,而沒能在你走之前趕回美國——這真讓我十分後悔。在蘇聯,我比原來預想的多耽擱了幾天,當我回來的時候,你已經走了。我又被告知,唐棣也走了。每個人現在都在中國,而我卻在這裏,我真希望我也在那裡。

之後又連著收到他兩封期盼我們平安到達的信。也許我們的車剛走,他就扭頭去書房寫信,還預留了保險係數,連著寫了兩封。

沒有用的文字已經太多太多,面對洶湧的思緒,或無章可循、無可解釋的人生,文字又是那樣的乏力……但對我生命中遇到過的這個人,即便沒有力量的文字,也應該用來試一試。

而我正在卧室回想一九八四年美國作家代表團到達北京那一天,我到機場去接他們的情景,歷歷在目地看見哈里森向我走來。這與莎洛特的電話如此巧合,真是奇怪。

莎洛特沒怎麼吃飯,而是一味在椅子上轉來轉去。剛結束一個故事,又說她看見青年時代的男朋友了,她得過去寒暄幾句。在她過去寒暄的時候,哈里森一直注意著她的動向。

這裏說的是我們和哈里森、莎洛特六月二十三號星期三,在紐約六十二街婦女俱樂部晚餐時定下的計劃,七月十三號他們再到紐約來的時候,我們還要到婦女俱樂部晚餐。

莎洛特說:「我喜歡這樣。」

謝謝你的來信,我仍然期待著今冬或明春在北京見到你。

這樣,我花去整整一個季節試圖集中起我的思想,想著那些不在眼前的人,直到開始動手做我早就應該做的事情——把你的名字寫在紙上,並開始寫信,雖然仍不太清楚該說些什麼。

哈里森

希望我來中國的時候能見到你,但現在還不知道我什麼時候會去,也許要等一些時候。我必須先去俄國,這意味著我在冬天以前到不了中國,也許最早是在晚秋的時候。我知道這在北京不是最好的時候,可是我得看安排。

一九九三年七月六號,星期二。下午,唐棣下班回家之後對我說:「媽,我們出去走走吧。」

這才明白他對我有多麼珍愛,這是血緣關係之外再也不會有第二個人給予我的。又有那樣多的心的交流,那樣多創作上的探討,可以說,我了解他那部《長征——前所未聞的故事》從構思到落筆的全過程……他甚至提出與我合作一部小說的建議,不是即興之談,而是具體到有了選題,那是一個關於鄭和下西洋的故事,可是沒有得到我的熱烈響應。

1994年12月 美國康州一稿

1992年3月10日信

哈里森

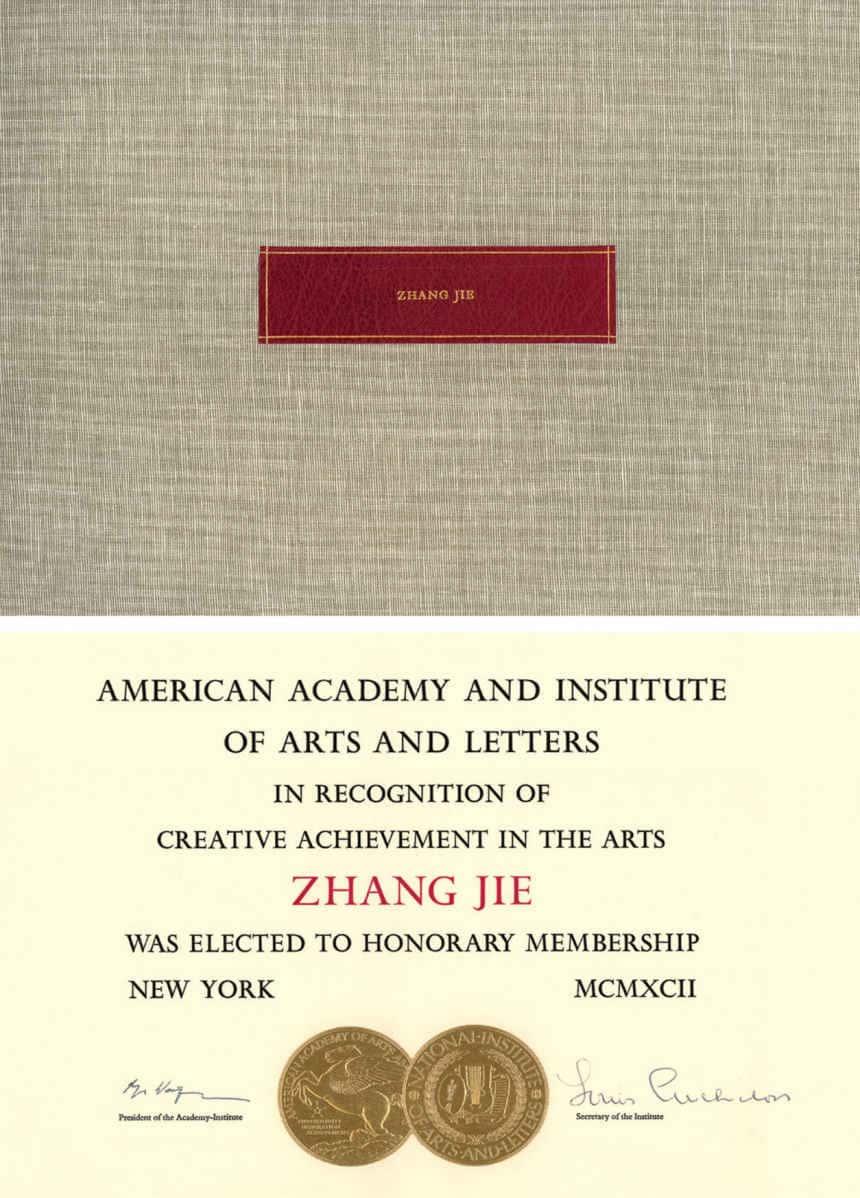

我在信里附上了《紐約時報》登載的有關美國文學藝術院舉行慶典的消息,你已經是這個藝術院的成員之一,從那條消息中你可以得知,你已經加入了一個很好的集體。

我常常覺得我雖已活了多年,有過多種生活,但直到我閉上眼睛被送到墓地去的那一天,還在學習關於生活的最基本的東西。

1992年4月26日

他們會在對你合適的時間舉行儀式。

美好的祝願

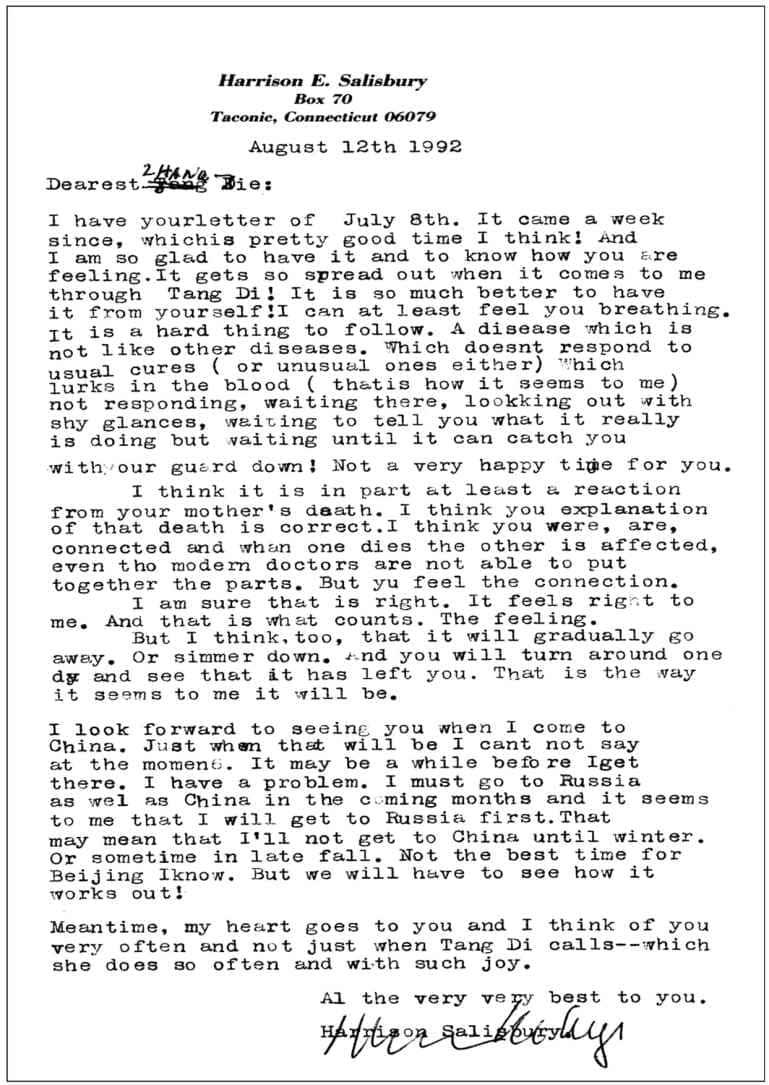

但我也認為漸漸地會好起來或是淡泊下去。會有一天,當你轉過身來,看到它確實走了,我是這樣認為和感覺的。

你在這篇作品里不僅描寫了一個人的悲劇,一個很深刻的人生悲劇,同時也隱喻地表達了在可怖的「文化大革命」里發生的事情,使我對那些日子有了更多的理解,比別人告訴我的、那段時間里發生的一百個故事還多。

1992年8月12日

唐棣說:「媽,我之所以帶您出來,而不是在家裡告訴您這個消息,是因為外面涼快一點,您也許不會覺得那麼難過。」

二戰期間任《紐約時報》駐蘇聯記者,斯大林、莫洛托夫非常不滿意他從莫斯科發出的報道,幾乎將他驅逐出境。《紐約時報》的老總,也不中意他總是發出自己聲音的稿子,準備炒他魷魚;

我並不十分了解我自己,也許只了解一點點。當一個人有著十分珍貴的想法在他腦子裡的時候,他不願意把它輕易地拿出來同那些亂七八糟的屋子混在一起,同那些進進出出的人混在一起,同那時陰時晴的天氣混在一起。不!

在美國文學藝術院為我補辦的歡迎新院士慶典上,與貝聿銘先生(左)和吳健雄、袁家騮夫婦(右二、右一)。

我懊悔不已,生怕這個話題使哈里森傷感。

1992年4月26日信

「我還得活下去……」她看上去足夠堅強地說。可是飯後,當她茫然地站在飯店過道上尋找一束花的時候,我看出她的掙扎。

我還沒有放棄對《哥倫布—張》一書的思考。現在這兩者被放一起與《河殤》對比,可是我還一直沒有看到這部電視片,儘管聽說錄像帶在紐約一帶流傳。我想我必須在寫完我的書之前看到它,因為聽說它試圖揭示一些未觸及過的問題。你是怎麼想的?中國會走向哪裡?我多麼希望你在這裏。我們可以不停地談下去,談下去。我們一定要設法。

哈里森送給我的披肩

事實上,他一生中的最後一天、最後一件事,也是和莎洛特一起為我買一條手工製作的披肩。

你忠誠的

我把我一部分新作的影印本寄給了唐棣,她會轉寄給你的。

唐棣說:「不過我媽會哭的。」

我們慢慢走到大都會博物館,無言地坐在黃昏的暗影里。那時我仍然精神恍惚,不大愛講話,雖然母親過世差不多兩年了。

誰能相信,這就是他在莎洛特描繪的那種狀況下的所作所為?

1992年3月10日

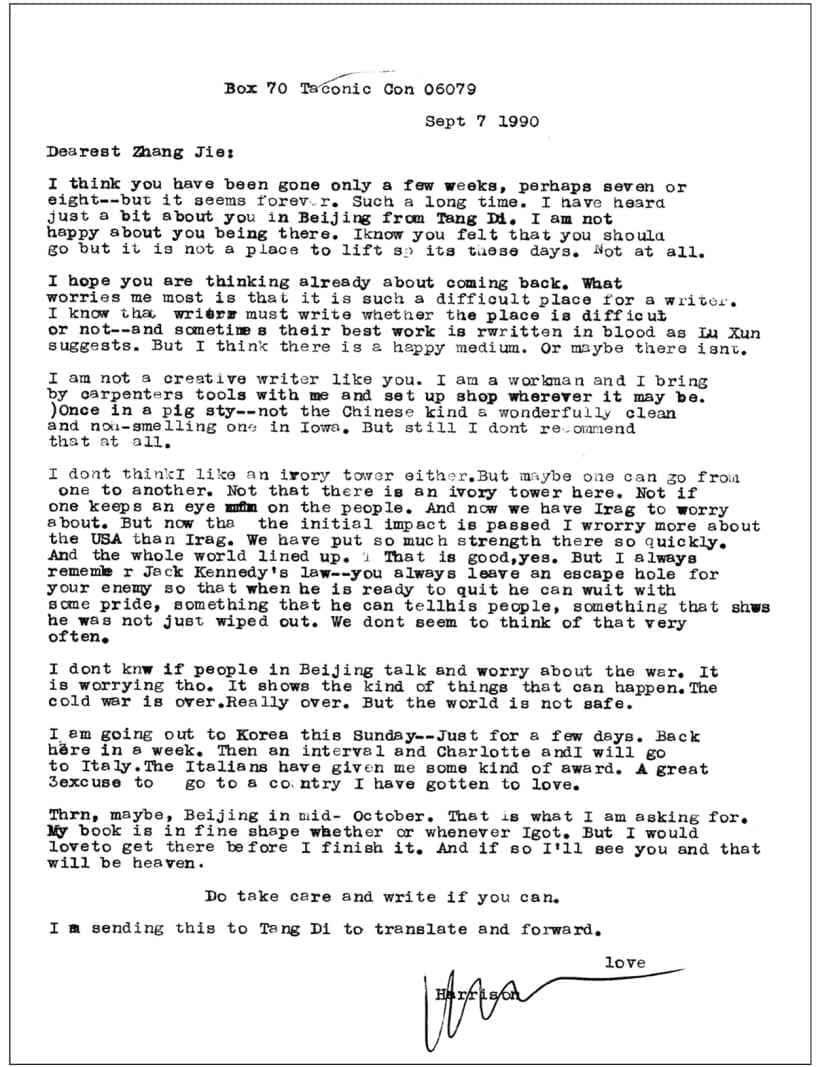

你只走了幾個星期,我想大概七八個星期吧,可卻像是很久了。這麼長的時間我只從唐棣那裡聽到一點關於你的消息。一想到你在那裡,我從不開心。我知道你認為你應當回去,可是在目前的情況下,那裡不是去處。

我對即將在中國舉行的中美作家會議給予極大的期望,同時我希望別拖得太久,還希望今冬或明春能見到你。

那是為了我,只是為了我——算我自作多情吧!

最親愛的張潔:

我希望你已經想著回來了,使我不放心的是那兒不是作家應該待的地方,我知道不論地方艱苦與否作家應該永遠寫作,而且有時候最優秀的作品是用血寫成的,就像魯迅常說的。可我還是認為有可行的中間辦法,也許沒有。

從哈里森一九九二年最後九九藏書寫給我的幾封信里,一點兒沒有看出他的健康越來越差,不到一年就與我永別的徵兆。當時我一味沉浸在自己的憂傷和煩惱里,忽略了許多可疑的細節。比如,他的簽名從哈里森變為哈里森·索爾茲伯里、結尾的祝願越來越規範化、信件的內容也越來越簡單、有時給我打國際長途電話也是前言不搭后語等等。

我現在想,也許我這個春天去中國。我有這個感覺——我的「新長征」會非常展開,這是很大的野心,也許是不可能的工作,但我要做。我想描繪出全圖——中國在「文革」和「四人幫」時期所達到的頂點,然後是新的領導人領導下的快速轉變。他們從前在哪裡,原來是什麼樣的人,他們從哪裡得來的想法,他們的困難、失敗、輝煌的成功,並且這一切將把中國帶到世界的哪裡——她將成為二十一世紀的新技術強國。我相信,她不但將取代美國、歐洲,而且將取代日本及環太平洋帶。當然這一切是非常宏大的想法。

他為我選的那條都柏林手工製作的毯子,到現在我也捨不得用。

我十分喜歡雪中的會面,你知道我很敏感,尤其是對於雪,我來自雪國——明尼蘇達州,並且又在雪國——俄國住了多年。所以我覺得雪天的會面是有特別意義的。

可以看出,契訶夫一定是你心目中的大師,這篇小說也是他可能寫出的小說。契訶夫也是我心目中的大師,所以我對他的作品有一種巨大的同情感。我在長長的斯大林時代,在莫斯科生活的日子里,經常一晚上一晚上地在劇院里欣賞契訶夫的戲劇。因為讀過契訶夫著作的英譯本,我可以在藝術劇院的舞台上理解它們。那些日子里,我讀了契訶夫的大部分著作,對他以及他的生活有了不少的了解,所以很自然的,我會喜歡你的這篇作品。

正像他在一封信中所說,他是想讓病中並失去母親的我,得到一些鼓勵吧?

我為什麼一直沒有寫信?因為每次我都對自己說:不,我現在不能寫,這是嚴肅的信,我有那麼多話要說,我應該先想好再寫,而且要有整塊時間,我不希望半途中斷或是頭腦被其他事情糾纏——干這干那,一會兒走到這兒,一會兒走到那兒,接電話,趕去見什麼人,寫文章或是進行調查。噢,這麼多的事情!我的書桌這麼擁擠,到處都是東西。每次當我坐下的時候,我的眼睛總是轉來轉去,不知應該從哪兒開始。很快地,我便困惑起來。

我現在忙於寫那本關於中國的書,除此以外什麼都不幹。而中國不停地變來變去,大家都說中國正在經歷很多困難和危機,我猜大概確實如此,儘管我去年六月離開北京時一點沒有預感到會這樣。我現在甚至覺得也許有人有政治目的地故意誇張——當然,我知道是有問題的,但因我遠離北京,因而感覺不到它們會那麼嚴重。也許我的感覺是錯的,但這是我的印象。

親愛的,親愛的張潔:

我一直不敢寫下哈里森過世那些日子的感覺,那些感覺太過尖銳。我在等,等它們變得鈍挫——所有的疼痛都會過去,人生就是這樣無情無義。

我知道我們還會不斷地相聚,我可以看到我們生命這樣延續下去,儘管有陸地和海洋隔在我們中間,但沒有什麼能真正把我們分開,永遠也不會。可我仍想確切地知道你的所想,你的世界。當然我還是有機會的,因為你寫作,而且你的作品已經被翻譯。我可以讀你的小說來了解你和關於你的一切。不過這也不是容易的事,從真正的意義上講,我不是作家而是記者和歷史學家,我不知怎樣向你展示我的思想。更確切地說,我寫過一兩本小說,但它們被譯成中文的可能性很小,況且,它們也不像你所寫的那些易感、美麗的散文那樣,能表達我內心深處的感覺。

這所大樓在百老匯附近的155號街上,離你熟悉的中區很遠,要是你還能記起哥倫比亞大學的話,那樓距大學約三十個街區。

最親愛的張潔:

最親愛的張潔:

我很高興告訴你,我從Vera Schwartz那兒得知,美國駐華大使館已經為你舉行了慶祝儀式。藝術院的全體成員都很高興你已經成為他們中的一員,並希望今後每年五月你能來此地參加愉快而又正式的慶典。在中國,你和巴金是僅有的兩個成員。其他的成員有你認識的來自羅馬的Rafael Alperti,英格蘭的Sir Isaidh Berlin,法國的Pierre Boulez,墨西哥的Carlos Fuentes,南非的Nadine Gordimer,捷克斯洛伐克的Vaclav Havel,巴黎的Milan Kundera,Claude Levi-Strauss,Gian Carlo Aenotti,Iris Murdoch,V.S.Naipaul,R.K.Narayan,Octavio Paz,Harold Pinter,Victor Prichett,Alexander Solzhenitsyn,Murial Spark,Stephen Spender,Andrei Voznezenkg,Veronica Wedgwood。總的說來,是不錯的。

最熱切的問候。

我真希望我能參加這一儀式,但是我感到安慰的是明年你會來美參加慶典。

為什麼當我已經無法回報他的珍愛時,才能像呼吸那樣安靜地重讀他的信?難道是在提醒我,他今生最後一張照片是與我的合影,他停止呼吸前所做的最後一件事是為我購買一條披肩?當他從所有的人,包括關係最為密切的人的記憶中淡出,而我還一心一意地懷念他……不是沒有緣由。

我這樣匆忙地寫信給你,一定會有很多差錯的地方,但我非常高興收到你新近的來信,你寄來一張使人愉快的照片,我將珍藏著它。

「哈里森已經火化,當我們把他的骨灰撒在我們家後面那座小山上的時候,正好來了一陣風,風把他的骨灰吹了回來。孫子們說:『噢,他不願意離開我們!』我們在後山上為哈里森立了一個碑,明年春天,我們還要在碑前種些樹……」

哈里森·索爾茲伯里

她問我:「給哈里森什麼?」

最親愛的張潔:

七月十三號,我們按十三天前哈里森在世時的計劃,一同去吃晚飯,但不能再在六十二街的婦女俱樂部了。

很久以來,我就想寫這封信,自我在熊貓叢書中國女作家那一卷中,讀到你的小說《愛,是不能忘記的》之後就打算寫了。

唐棣剛剛來過我們這裏,我們都很高興。她是多麼好的一個孩子(我知道她翻到這裡會臉紅的——但這是事實),她從Wesleyan來幫我和鄧友梅做翻譯,因為我請了鄧友梅來我家小住兩天。可是僅僅有她在這兒,就給了我們很大的快樂。她就像一束陽光一樣,我能想象你會多麼想她。我可以不停地說下去,可那恐怕得另找一個翻譯,不然她會更不好意思。我們都希望很快再見到她。

我永遠也不會忘記我們在北京的雪天的會面,雖然開始有些關於地點上的混亂。但多謝你的耐心,我們終於還是見到了,甚至談了一小會兒。當然,對你丈夫來說,翻譯是不容易的。但我想我們幾乎不太用得著翻譯,我好像能夠明白你在講什麼,不管你說的是什麼。

我們誰也無法說話,只聽她一個人在說。是啊,她得講話!

親愛的張潔:

哈里森

最熱切的問候。

莎洛特的信

(信上說:親愛的張潔,哈里森和我一起在Martha's Vineyard給你選了這個毯子。我們就是在那裡度過了上個周末。哈里森覺得這個顏色對你合適,而且你既可以拿它當毯子,也可以疊成雙層圍在肩上做披風。我希望下個星期二,十三號能去紐約,帶你去吃晚飯。我這個周末會往Miller家給你打電話的。愛 莎洛特)

1992年4月4日

親愛的張潔,這個秋天我沒去中國,所以我並沒有在那兒錯過你。我總是在各處錯過你。我希望你的歐洲之行是愉快的,想你一定認識了許多有趣的、可愛的人,並且腦子裡又有了許多想法和印象。我想你一定剛剛回去不久,並且急於坐在桌子前(也許已經坐在那兒了)重新寫起來。我知道當我離開家一段時間后,不管其他的事情有多麼激動人心,或是至關重要,我都覺得我欺騙了這架老打字機,我得馬上坐下來重新開始工作。我有那麼多要寫的,每天好像都有新的想法出現。

唯一的問題是,我知道肝炎病人的情緒總是很低落。我要試一試鼓勵你,總會有法子的。

哈里森·索爾茲伯里

可惜他沒能親自把這條披肩送給我,買完披肩從羅德島回家的路上,他就去了。

多麼矛盾!

有個黑女人在我椅子背後說些什麼。我轉過臉去,原來是討乞的。她看了我一眼,說:「噢,對不起。」趕忙轉身走開。

每當我與他今生最後一張照片相對時,禁不住發出這樣的疑問:還有誰會記得他為這個世界所做的貢獻?

我把這張報紙留了起來,準備和他送我的、在天安門廣場拍攝的那張照片,並鑲在一個鏡框里。

就這樣半年過去了,我像契訶夫筆下的人物一樣,一直坐等著完美時刻。但完美的時刻是不存在的,而且也永遠不會來。我必須坐下來,像每天那樣,給張潔寫信,不是給張三或李四,而是張潔。

幾乎走遍世界,經歷、報道過諸多重大歷史事件,與世界諸多風雲人物關係頗深;

1987年1月3日信

七月十一號晚上,唐棣正好到客廳里去,電話鈴響了,是莎洛特的電話。她說:「我剛剛寄出了我和哈里森給你媽媽買的小毯子,可以蓋在腿上,也可以當披肩,因為北京的冬天很冷……小毯子的顏色是哈里森選的,他認為那個顏色對張潔很合適……他說,那是我的眼睛的顏色,也是他的眼睛的顏色……如天邊的遠雲。」

你得的這種病同別的病很不同,不容易治好。這種病是在血液里,對藥物不做任何反應,等待時機,窺視,等你最不提防時跳出來。你真是不幸。

我們兩個月前才見過面,可卻像是已經過了一年。這個星期唐棣打電話給我時,我十分興奮,因為我們又可以聯繫了。

哈里森·索爾茲伯里的來信(至於我給他的信,都隨著他的著作、文字,存入了他的紀念館)——

我並沒有忘記寫石油船的事,一旦得到所需的材料,便會馬上寫。

他說:「我正在整理。」我聽出他的勉強。心想,哈里森,我能為你做些什麼呢?

我必須到中國去,看看中國是怎樣想的;所有的領導人是怎樣想的;普通的老百姓是怎樣想的;像你這樣的人是怎樣想的——真的,你是怎麼想的?

1988年2月17日

沒想到十三天後,我的預感果然成真!

「這兩年哈里森的記憶力顯見的不行了,演講時常常突然停頓下來,接不上下面的話,過去他可不是這樣。還有一次我夢見到森林里去,他突然不見了,我到處找他。後來來到一片空地,可是我只能聽見他喊我的聲音,卻看不見他的人,那個夢可怕極了。」

1983年11月12日

1992年8月12日信

暫時不多寫了,我不想再寫長信來打攪唐棣,既然我們很快又會見面。

愛和良好的祝願

在報紙上公然預警,阿拉巴馬州伯明翰市即將鬧出一場種族大亂。為此,該市不惜重金妄圖置他于誹謗之罪,結果不幸被他言中;

我同時也收到了作家協會的信,我將是美方代表團長,諾曼·卡森斯來不了。我已經寫信要求在北京多待一些時間,多見一些作家,在北京舉行晚宴,你會出席,他們告訴我。當然晚些時候我們會有更多的時間見面,在我從成都回來之後,我會十分高興地再見到你。

那天哈里森顯得過分安靜,很少說話,只是傾聽……我和他也沒有太多的交談,心想反正第二天我們要在一起吃飯,不必著忙,有的是談話的時間。

1992年5月30日信

我收到了你七月八日的信,只一個星期就到了,真是挺快的。我真高興收到你的信,並且了解了你的感情。如果是通過唐棣轉來的,就不會感到這麼直接地同你交流。你直接寄來更好!我至少可以感到你的呼吸。

你好,我真高興昨天收到了你的來信,唐棣把你的信翻譯了。你知道每當我收到你的信是有多麼高興,不管你的信是快樂的還是悲傷的,是好消息還是壞消息,這都不要緊。

之前,我剛剛對唐棣說過:「姥姥去世前一天,她從沙發出溜到地上的時候,我的眼前一黑。不是昏厥之前的那種黑,而是一塊無際的黑幕,在眼前急驟無聲地落下,你對它無能為力,只能無奈地被它覆蓋……」然後煩惱地轉過臉去,看著遠處駛來的Ml公共汽車,使勁盯著它閃爍的頭燈,為的是止住眼裡的淚水。我希望自己不再哭泣,唐棣已經為我操了很久的心。

祝你一切都好!

我認為對美國人來說,研究中國問題、試圖了解中國當代著作和像你這樣的當代作家是如此重要,因為它關係到偉大的人類問題,包括我們全體在內。

1983年8月9日信

如今見到這張照片我已不再哭泣,知道終於可以記錄那時的種種。

1990年9月7日信

噢,我看到了日期,二月十七日:新年快樂!龍年快樂!

哈里森·索爾茲伯里

1993年6月22日,與哈里森·索爾茲伯里。這是他一生中的最後一張照片。

好啦,怎麼辦呢?只有這樣下去,我猜。我十分希望秋天我能去中國,如果成行,那麼我們又可以見面了。我將會非常非常高興再次見到你,儘管我仍然被那讓人沮喪的鐵鏈鎖羈絆。

我不舍地望著他們在風中遠去的背影,心裏九*九*藏*書有莫名的憂傷,不由得對唐棣說:「希望明年再來美國的時候,我還能見到哈里森。」可心裏玄玄地想,可能說不定哪個剎那,我就看不見他了。在母親過世的那場大難之後,我似乎能聽到別人無法聽到的死亡的腳步聲。

這說明好事情在等待你。

我說:「鮮花。」那是兩束或白瓣綠芯兒或綠瓣嫩黃芯兒的小菊花。

哈里森·索爾茲伯里

我們美國人能夠從中國學習而且必須學習的東西,就是你們卓越的持續性,豐富淵博的經驗,因為生活在一個古老國家而修養出來的智慧。你們的社會肯定會不斷發展變化,但在許多方面也保持著穩定。相比之下,美國人還非常年輕,好像剛生下來不久,我們一直到死都是為了求知和了解一切。

一心一意的

在洛杉磯是一次多麼美好的會議,我見到了你,並同你談了話。目前我正在閱讀你作品的一小部分譯本,我打算閱讀你所有的著作,雖然它們還未全部翻譯,但我相信將來總會有的。我殷切地期待著,並非常非常渴望在北京的會議上再見到你。我聽說有些需要參加會議的作家明春有事不能脫身,因而會議將延至明秋舉行。但我不知他們協商的結果究竟如何。無論怎樣,我個人由於其他事項將於明春或今冬末前往北京,我準備對長征進行考察和寫一本重要的書,因此我殷切地期望能儘快地見到你。

1986年6月6日信

慶典上,文學藝術院主席還請他發表了關於我的評介。

永遠的哈里森·索爾茲伯里

1988年2月17日信

1992年5月30日信中所附剪報(局部)

今天就寫到這裏,希望你接到這封信的時候,身體已經大大好轉了。

同時,我的心飛向你,而且我時時想念你,不僅僅是在唐棣打電話時,她常常給我打電話,而且總是那麼快樂。

對於莎洛特的電話,我這些話可不就像一個前奏?

莎洛特說:「去年死了,它生下來就有問題,老跑醫院。」

「下午莎洛特打電話給我,她在電話里對我說,『……我不願意你們從報紙上而不是從我這裏得知這個消息。昨天,從羅德島回康州的路上,哈里森去了……如果你們不覺得太困難,我們還是按原計劃見面。』」

我想這已足夠唐棣翻譯的了,我發誓從現在起多寫信,寫簡訊。

我不像你那樣是個有創造性的作家,我是一個工匠,帶著我的工具,走到哪兒就在哪兒搭起工棚。有一次是在一個豬圈裡——不是中國式的豬圈,而是愛荷華一個又乾淨又無味兒的很現代化的豬圈,可我還是不主張那樣。我並不認為我喜歡象牙塔,如果一個人的眼睛總是看著人民的,這裏也不會有象牙塔。現在伊拉克是眾所關注的問題,最初的震動過後,使我現在擔心的不是伊拉克,而是美國。我們在這樣短的時間里調動了那麼多的軍事力量,整個世界都行動起來了。這確實是好事,可是我總是忘不了肯尼迪的原則:應該給敵人留下後退的餘地,這樣當他準備投降的時候,他還不至於尊嚴掃地,他還有借口向他的人民解釋,他並沒有被擊退。可我們卻不經常這樣想,我不知在北京人們是否談論這場令人擔心的戰爭,這證實了雖然冷戰已徹底結束,但這個世界還並不安全。

最愛的張潔:

不,我不要這樣給你寫信。當我給你寫信的時候,我要頭腦清醒,想著你並回憶著你曾給我寫的信,設想著如果我們在一起,我應該說些什麼,尤其是如果我們用同一種語言來交談,應該說些什麼。

最親愛的張潔:

證書已經託人在今後十天內帶往美國大使館,然後會舉行頒贈儀式,所有這一切將由負責文化事宜的美國新聞處辦理。

從大都會博物館南邊的上空,急速地沉降下一片令人窒息的熱霧……

分別的時候,莎洛特在我臉上吻得很重、很深,我也深深地吻了她,多少心事,都在我們彼此的深吻中作了交流。

最親愛的張潔:

這時他才提起一點興緻。「噢,你還記得它……」

我從唐棣那兒知道,你已經能離開醫院一個下午或一天,這樣你也不會太累。

那是一個非常動人的故事,也是沒有用一個虛假的文字寫下來的故事。它的譯文使我非常感動,就像中文本使你的讀者感動一樣。這篇小說翻譯得那麼好,使人難以相信它不是用英文寫就的。這是格拉的斯的一個貢獻,我在感謝你寫出這樣一個完美小說的同時,也要向她祝賀。

1983年8月9日

每年五月在藝術院高雅、古典主義的大樓里(有九十年歷史,對美國來說是很久了),舉行慶典。

怪不得有一段時間沒收到哈里森的信,我還有些奇怪呢。一九九二年他知道母親去世后,特地給我打了幾個國際長途電話。在得知我患丙型肝炎后,連續寫了三封信來安慰我。

當然,我們每個作家來到人間,都帶有我們各自的經歷和背景,但令人驚訝的是當我們開始閱讀和了解我們每個人所寫的東西時,我們的觀點竟是如此近似。我認為這是人類的愛、人類的憂慮、人類渴望的普遍性,還有那些消極的東西,都沒有國界的界限。

美國極負盛名的記者和作家,《紐約時報》前副總編輯、客座社論撰稿人;

最親愛的張潔:

唐棣有這本書的複印件,事實上那是給你的。我不知道唐棣將如何把這本書帶給你,我想她自己要先看一看。不管怎麼說,這本書對一個躺在病床上的人來說,是太厚、太沉了。一開始我想寫短一點,但越寫越長。開始只想寫鄧,但毛占的部分越來越多,甚至超過了他應得的部分,有意思。

直到最近,我才翻出他生前給我的那些信件,帶著深深的愧疚,一再重讀這些自收到后潦潦草草讀了一遍,就在抽屜里睡了一二十年的信。

再見。

唐棣問:「你行嗎?」

唐棣告訴我你又完成了一部長篇小說,而且《沉重的翅膀》明年春天會由Grove出版社出版,也許你會因此來這裏,我希望會如此。

我親愛的張潔:

四月見!

越戰期間深入河內,披露美軍轟擊的不僅是軍事目標,和平居民同樣遭到了「外科手術」式的轟炸以及有關平民傷亡的實況。報道轟動了美國和世界,約翰遜及五角大樓立即陷入欺騙公眾輿論的尷尬境地。為此,他不但遭受同行的嚴苛責問、譏諷以及對他職業道德的懷疑,約翰遜也幾乎要派一架飛機,讓《紐約時報》領教一下何謂真正的「外科手術」轟炸;

星期二我要去美國文學藝術院,我已經同Jidani小姐談過,我想她已經同美國大使談過授予你院士證書的事。我想你不久就會從美國使館聽到消息,對那些不能到美國來參加慶典的新成員,我們都是通過這種方式。如果你能來參加慶典的話,就不用這麼做了。

1986年6月6日

1986年12月16日信第2頁

1986年12月16日信第1頁

1983年11月12日信

一九八九年聖誕節,我們是在哈里森那裡度過的(莎洛特烤的蜜汁火腿太好吃了,還沒等聖誕晚餐開始,我就不停地偷吃。哈里森說,他也像我一樣,喜歡來這麼一手)。那時唐棣剛剛畢業,剛剛工作,還沒來得及將學生時代的「二手車」換為一手車。節后當我們準備返回的時候,那輛二手貨無論如何也發動不起來了。其實天氣並不很冷,只是二手貨經不起風雨的考驗罷了。莎洛特的大兒子拿來一瓶什麼液體,冒著可能爆炸的危險,往車頭裡的一個什麼「機關」猛灌一通之後,二手貨才發動起來。

「哈里森去得很快。當時,我一面開車一面對他說:『咱們家的冰箱里不知道還有沒有吃的?還有雞蛋吧?』只聽見哈里森含糊地說了一句什麼,我的聽力不好,以為自己沒聽清楚,又問了一句:『什麼?』可是沒有聽見他的回答。我側過頭去看看坐在一旁的他,只見他的眼睛望著天空,頭仰靠在車座的靠背上,然後往我的肩上一栽……我知道他去了。然後我把車開下高速公路,給警方打了電話……

從洛杉磯回來,我想了很久,怎樣不用文字來講話,怎樣溝通。當然這是可以做到的,而且我認為我們僅僅看到對方就已經可以溝通了,這使我想起當年我還非常年輕的時候,我很靦腆,不善於講話。對我來說,思想和感覺是能夠跨越聲音的天然屏障的。這裡有一種力量使我們懂得我們彼此很近,至少理解一點我們所想到和感到的。

在這個世界上,你是我最希望與之通信(或交談)的人。可是近六個月,你的兩封信——一封是唐棣六月七日翻譯的,另一封是七月十九日的信——仍舊躺在我這架舊打字機旁,等著我回信。這聽起來很奇怪,是不是?

…………

最親愛的張潔:

1990年9月7日

哈里森

那是十月三十一日,這麼說是兩個月零三天前。

初任見習記者,即因曝光經濟蕭條幾被革職;

唐棣突然小心翼翼地對我說:「媽,告訴你一件事。你可要挺住,不要太傷心……」

我要去朝鮮幾天,然後回來待幾天再同莎洛特去義大利。義大利那兒給了我一個什麼獎,這是個很好的借口去我喜歡的國家。我也許十月中會去中國,正在爭取。我的書已基本完工,但我還是希望在最後定稿之前去。如果一切如願,我又可以見到你了,那會令人多麼高興。

回到座位上,她又笑著說那其實並不是她青年時代的男友,她不過是在開玩笑。可哈里森還是不時回過頭去,對那男人望了又望。這可能正是莎洛特的期望?

居然也就到了家。剛進家門,大衣還沒脫,就接到哈里森的電話,問我們是否平安到達。好像我家裝有監控器,不然如何分秒不差?也許自我們走後他什麼也沒幹,就是坐在電話機旁不停地撥電話。

就像在國內很少參加文壇活動那樣,自他們為歡迎我入院舉行的這次慶典之後,我幾乎沒有參加過文學藝術院的其他活動。今年他們得知我在美國,特地為我組織了一個party,現任主席在向到場嘉賓介紹我的時候,許多話語,竟是十一年前哈里森評介我的話語。我頓然失色,悲從中來,馬上丟下一干客人逃離而去。

我不知怎樣告訴你,當我在洛杉磯看到你的時候有多麼高興,而當我在紐約錯過你時又有多麼傷心。這好像是這個世紀的煩惱:我們旅行得很快、很遠,而我們所希望見到的人也走得很快、很遠,也許有時是向著不同的方向!我們確實像夜晚航行的船一樣,互相只看到對方的掠影,然後便從對方的視線中消失了,聽到的不過是隻言片語。而且,到目前為止,困擾我們的一個問題是——無法對話。我覺得我像一個戴著鐵面罩子的人,我想你小的時候沒有讀過托馬斯吧?我讀過,我讀過我所能找到的每一本他的書,而且我被那個戴著鐵面罩的男人深深地吸引住了。我現在也正是這樣,話在我的嘴裏掙扎著跑出去,可出來的全是英文,我聽到了你的中文,卻全然不知它的意思。我所能做到的,只是運用我的眼睛和想象力。

接著我就弄巧成拙:「那條老狗還好嗎?」

美國文學藝術院的附信

美國文學藝術院榮譽院士證書

一切多保重,有時間來信。

第二天哈里森夫婦請我和唐棣在六十二街的婦女俱樂部晚餐,我送莎洛特一條游弋于深淺銀灰間的絲質頭巾,哈里森安靜地揉了揉那條頭巾,說:「很雅緻的色調。」

一種不祥之感,慢慢地將我攥進了它的手心。

1992年5月30日

我想我們終於做好了授予你美國文學藝術院院士證書的準備。

從阿克曼先生給美國文學藝術院的信中知道你生病的事以及你五月份不能來參加文學藝術院慶典的消息。我簡直無法向你形容我心裏的焦慮和遺憾,但慶幸的是明年還有補救的機會,你可以明年來參加藝術院的慶典活動,同時希望明年秋天我們能在紐約舉行中美作家會議上見面,我會及時通知你這方面的消息並把此事告訴唐棣(我想唐棣辦事是很牢靠的)。

可我還是哀哀地哭了。

我肯定那是準確的,我能感覺到這種感覺是準確的,而最準確的感覺是人的感覺。

莎洛特不哭,她說:「本來是說和哈里森一起來的,可是沒有他了,不過今天也不錯……」

我們對北京最近的政治變化很感興趣,並祝願鄧小平能貫徹他的綱領,並能使那些反對這一綱領的人退居二線。

發表這些信,不僅僅是對他的紀念,不僅僅是希望除我之外他人還能記起世界上有過這樣一個人,而是一種補償(對他還是對我?),一種提醒,又是一種懲罰——為了再也沒有機會彌補我的不經意。

《紐約時報》關於哈里森·索爾茲伯里逝世的報道

這是一封拖了很久很久的信。沒有託辭,只是因為惰性或是對無關緊要的小事的操心,而把要緊的事耽誤了,我的生活總是被無盡的瑣事填滿。

當我寫著這封信的時候,我也想著唐棣得翻譯這一大堆無頭緒的、論說性的並且毫無邏輯的想法。唐棣,十分抱歉,我那愚蠢的頭腦就是這樣工作的。

最重要的是還有六個星期我們就又在北京見面了,我們可以交談一切。你知道我非常願意同你合作一起寫一個題目,什麼都行。我們曾經說過關於那艘石油船的事,我想我們沒能在這個題目上走得很遠,可是有整個世界我們可以寫。

我今年秋天也許會去中國

九-九-藏-書旅行,可能在開十四大的時候,如果有機會的話。

美國文學藝術院寄來一張照片,是我和哈里森·索爾茲伯里(Harrison E.Salisbury)的合影,攝於一九九三年六月二十二日該院為我補辦的、歡迎新院士的招待會上。附信上寫道:據哈里森·索爾茲伯里的夫人莎洛特說,這是他一生中的最後一張照片。

我又說:「你用的還是那台老雷明頓打字機嗎?」

哈里森

1988年10月31日

這並不是他給我的全部信件。因為隨手亂放,我甚至丟失了他的一些信,而有些信又是不便發表的。

我但願這次交往是我們兩人之間的,而不是同鄧友梅的——並不是因為我們在一起過得不愉快。去年春天我們在他老家山東的小村莊里玩兒得很愉快。只是我們之間沒有進行關於藝術或政治的嚴肅討論,或是任何值得用大寫字母的東西,只是愉快而已。

2004年8月 美國紐約州又及

1988年10月31日信

我今天見到了唐棣,她告訴我你得的病是丙型肝炎,她又說你已經用了inferon這種葯進行治療。我想這一定是種神奇的葯,我毫不懷疑,你用了這種葯一定會恢復得很快。

母親去世后我變得特別膽小,唐棣的話讓我不由得縮緊了肩膀,轉過張皇的臉,等待著那件需要我「挺住」才能承擔的事情。

還有什麼要說的呢?我在打字機前工作得十分辛苦,有那麼多要寫的。可是在我今春完成所有採訪前,我還無法放開去寫。

我想也許一部分原因是由於你母親的過世,我認為你對死亡的解釋是正確的。我想你們曾經而且仍然是連在一起的,當一個去了的時候,另一個會受到很大影響,即使最現代的醫生也不能解釋,而你卻能感到那種聯繫。

我是多麼愚蠢的人,這樣的猶豫不定(我是指我總是做著一件事情,而同時又想著做另一件)。但是你很聰明,並且遠遠比我知道得更好。

我希望此行可以實現,這樣我又可以見到你了。

在長達幾十年的記者生涯中,從未懈怠地恪守了一個記者的職業道德。

最親愛的張潔:

面對我們所愛的人的離去,除了逆來順受、無可反抗地哭泣,還能怎樣?

回國后,我輾轉請求哈里森的一位「生前好友」,在他擔綱的一個為團結「國際友好人士」設置的組織里,給哈里森一個紀念性的位置,一了他的共運情結。可我遭到了拒絕。原因是哈里森最後那本有關「六四」的書,將他對中國的全部熱愛一筆勾銷。看來,那不過是哈里森一廂情願的好友。

我也看出莎洛特為鼓動哈里森的興緻所做的努力,想必她早就看出這些。

你生肝病的事簡直令人遺憾到憤慨。我完全理解生病的苦惱,我將把努力工作當做是對你的安慰。

哈里森

十三天以前,我們還在一起晚餐呢。

我希望你能原諒我這麼晚才給你回信。我為我的新書《新獨裁者》做巡迴介紹,在全美國旅行了五個州,昨天才回來。

哈里森·索爾茲伯里:

1992年5月,在美國駐華使館接受美國文學藝術院頒贈榮譽院士證書。

愛

我們這次糟透了的總統競選就要結束了,而糟透了的宣傳機構卻為我們空虛的民主製做宣傳。電視一統天下,為假面人做宣傳。

現在唐棣從西班牙回來了,我又可以十分經常地給你寫信了,只要她有時間翻譯。

你永遠的哈里森

七月七號,哈里森去世的消息見報。報上發表了他的兩幅照片。我想報紙老編很會選,這兩張照片可以說是概括了他一生的主要經歷。一張是三十年代在克里姆林宮前,一張是一九八九年「六四」期間在天安門廣場。面對他那份不變的共運情結,我為他深感難以名狀的尷尬。

不知不覺,我也開始找些輕描淡寫的話題:「哈里森,記得你從前寫給我的信嗎?你寫到童年在賓夕法尼亞的生活,真是很美的散文,為什麼不寫下去呢?」

1992年4月4日信

一九八四年春,將當年中國工農紅軍的長征之路,從頭到尾走了一遍,之後寫出《長征——前所未聞的故事》,那大概是上個世紀八十年代中國出版界一個標誌性的事件。中國有那麼多堅定的共產主義者,算我孤陋寡聞,不知道有哪位將中國工農紅軍的長征之路,如此這般地重新走過一遍;

六月二十二號,他還參加了美國文學藝術院為歡迎我入院而補辦的慶典呢(一九九二年我因喪母之痛沒能到美國接受榮譽院士的頒贈)。

1986年12月16日

可他還惦記著我的病,惦記著我不能到美國去接受美國文學藝術院榮譽院士的頒贈儀式,條理清楚、無一疏漏地向我報道藝術院為我安排了另一種頒贈辦法,細心描繪出藝術院的方位和形狀——經他如此的描述,讓因病不能親臨那一現場的我也如身臨其境,並寄來《紐約時報》有關新院士入院以及舉行頒贈儀式的報道,特別指出與我同時進入藝術院的新院士中,有中國作家最為欣賞的米蘭·昆德拉(Milan Kundera);南丁·高迪瑪(Nadine Gordimer)……

我於四月一日再到中國,參加中美作家會議,這次莎洛特同我一起來,我希望並且祈求上帝你會是中國代表之一。但不管怎樣,我們一定會見面的,我想我們從四月一日起的第一周會在北京,然後去旅行,然後再回到北京,繼續為我的「新長征」進行調查、採訪。我想這會是在四月的第三周。不管日程安排是怎樣的,我都會有足夠的時間預先通知你,而且如果你是中國代表之一,我們會見面許多次,如果你不是代表之一,我們也同樣會見到。你知道我在離開中國的前一天晚上見到了趙紫陽,我們一起吃了晚飯並進行了交談,他所說的和在中國已經發生的變化,大體上令我十分高興。

他的安靜里有一種漸行漸遠、讓人無法留住的絕望,不,不是安靜,而是力不從心,像母親去世前的那些天一樣,萬事提不起一點興緻。

致以最美好的祝福

要慢慢地寫是不可能的。我目前的想法是四月或五月去中國待一個月左右,積累一些材料,回到這裏,然後夏天再回去。這樣也需要跑四五次或六次。不管多少次,我要把一切弄齊。這也許比長征還難,長征是體力的,這是智力的。去了解人民的思想、政治、經濟,一想到這些我就有些眼花繚亂。我不再多寫了,希望你一切都好,我很快就會見到你的,我十分肯定這一點。

1987年1月3日

好在我和唐棣頗得「垮掉的一代」的真傳,嘻嘻哈哈就上了路。沿途也是嘻嘻哈哈,從沒想過拋錨或雪地不容易剎車那等喪氣的事。車禍出在不久以後,有一次我們從波士頓回我任教的 Wesleyan大學的路上。

所有與我有關的事,點點滴滴都讓他那樣、那樣地揪心!

最最好的祝願