京都 花見

迷途

《金閣寺》內有一段,小和尚在剃度前跟一位即將赴戰的學校先輩聊天,先輩聽完他的出家志向,若有所思地說:「啊,是這樣的呀。那麼,有一天我可能要麻煩你了。」

世人研究三島之死,都說那是右翼政治狂熱影響下的精神失常,亦有謂川端康成取得了諾貝爾文學獎刺|激了他的妒忌神經。但都同意,武士道之悲壯,櫻花凋萎之頹美,都在切腹的一刀上浮現了原形。即連中國作家莫言亦謂,三島由紀夫是有七情六慾的常人,但那一刀,令他變成神。

殘念啊,沒法入住這樣的旅舍。

其實也沒騙她。兩站後下車,往東走十分鐘便到金閣寺,途經一間小學,門前有短短的巷道,兩邊盛開著櫻花,一陣風吹過,樹搖花落,似在為我們列隊歡迎鼓掌。

有在意,才有期待,如果你做不到,對方會很難過。

去世多年的外父是受日本教育的。聽他的女兒說過,童年有位伯父常來家裡喝茶,兩人說著子女不懂的日本話,那時的他有種孩子們不明白的威嚴,他常隱晦地談及自己到過南洋當兵,那當然是幫日本人打仗。

外父一生人未踏足日本,但他對日本,就像他和朋友說日本語那神情,是有點自豪的。他早早就教會子女們吃魚生,他的打扮也不似典型的台灣穿麻紗短衫、腳拖拖鞋的台灣父親;他是有股台灣日本味的父親,連替子女取的名字亦有股日本風。

有櫻的地方往往有一塊小木牌,牌上往往釘著許多小紙條,紙上寫了俳句,短短几行字,說的不外是「谷間流水,石亦歌詠,櫻花樹下」或「塵世碌碌,櫻花剎那,永恆思慕」之類的憐嘆。

寫過好幾本旅遊文學的台灣作家舒國治在《門外漢的京都》里這樣問自己。而他自答,多年來每興起出遊之念,最先想到的,常是京都。「難道說,我是要去尋覓一處其實從來不存在的『兒時門巷』嗎?因為若非如此,怎麼我會一趟又一趟地去,去在那些門外、牆頭、水畔、橋上流連?」

京都食事

京都祇園附近有一間旅舍,入口處有小小的木門,門後有碎石路,路旁有樹有花有水,遠望過去,有一個櫃檯,台後坐著一位中年婦人,粉白的臉容,身穿白圍裙,用一塊小白布包裹著頭髮,翻看著手裡的書。優雅的姿勢,令人想象旅舍的房間亦必乾淨清爽,榻榻米上肯定疊著整齊的枕被,角落有一盆蘭花,牆上掛著一張能劇面具。

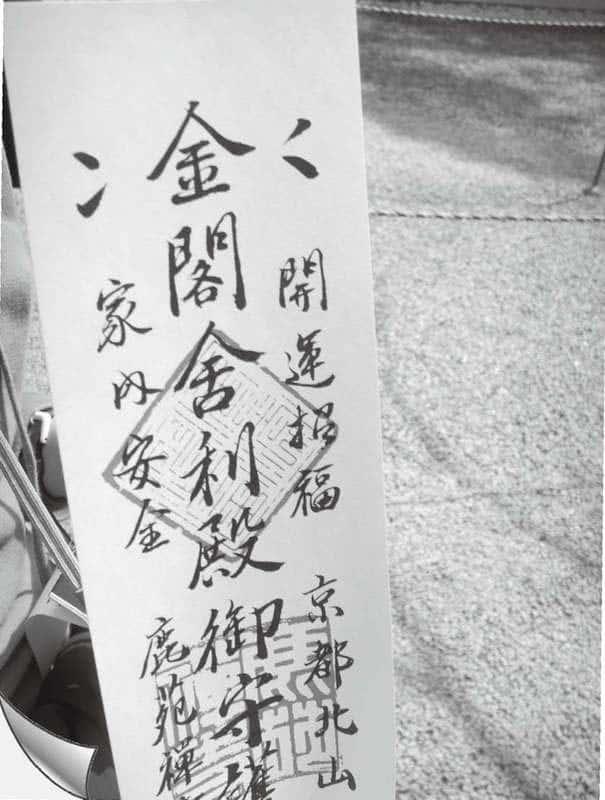

金閣寺內亦有一座供奉亡靈的小木屋,但不知道是否有三島由紀夫的名字?寺院,小說,作家,彼此之間有著神秘的聯繫,美之所在亦是死之所在,湖面泛起了一彎漣漪,說不定那是三島的笑容,只是沒有遊客明白藏隱其間的奧玄。

踏在花瓣上,我們仨,衷心感動於美麗的迷途。

日本人賞櫻,叫做「花見」,日語是Hanami。

她保持沉默。當我開口說話,她總是沉默,甚至當我說完了話,她仍然繼續沉默。她習慣在沉默里保留意見。

如同,這刻。

照片把我帶回半年前的京都。

這一夜的夢境,肯定飄溢著刺鼻的wasabi日和香濃的炭燒味道。

車子https://read.99csw•com在陽光中走著,沒有冷氣,顯然又是另一番環保「大努力」。七條巷丸,五條坡通,四條大宮,北野天滿宮,一站站地過去;咦,且慢,瞄一下手錶,廿五分鐘了,清水道站應該早就到了,時間有點不對勁,而且沒理由經過北野天滿宮。攤開地圖,始知道坐錯了逆行方向的206號,當下是往西而不是計劃中的東。

於是,男主角坐下來,把稿子寫好,但並非因為答應了人家,「只是覺得如果不寫,老媽會很在意」。

一九五○年確實有過一場大火,三島由紀夫於六年後寫成小說《金閣寺》,寫一個口吃的小和尚愛寺成痴,為了永恆地擁有它,也為了破解金閣在自己心裏築起的永恆鐵籠,偷放了一把火,把它燒掉。

那寺院之中、河流之旁亦有櫻,那大片大片的花海,風吹落地,落水面,悠悠地流著,時間時間,櫻花是關乎時光之流逝是關乎美之失落是關乎風與花的遇見和分手。季節的斷層,一斬就決絕不回頭的意味。

殘念是日語,是遺憾,是可惜。我有衝動把這兩個漢字紋在手腕,始終欠缺勇氣,因為,怕痛。只好窩囊地在化妝品店買了一支特製的紋身筆,每天一次,右手執筆在左手腕上寫字,廿四小時不褪色,以假亂真,自欺欺人。

「坐錯了。」我輕拍一下小女孩的肩膀,把她喚醒。「乾脆再坐兩站,改到金閣寺吧。」

《東京鐵塔》的男主角與母親感情親密,乍看還真有點像「戀母」,但人間情事其實不管屬於哪種感情,本質終於相同,都是視乎有沒有「在意」,而「在意」的同義詞就是「保護」;當你學懂了保護或有心去保護一個人,你對這個人便是有了愛。

沿湖漫步一會兒,縱步上山,站于高處,心想,這可就是小和尚抽煙之地?

三島由紀夫當天先是站在自衛隊總部的露台上,頭縛白巾,臉容扭曲地發表演說:「日本人發財了,得意忘形,精神卻是空洞的,你們知道嗎?」呼籲士兵發動政變,尊崇天皇,恢復武士古道。

有一個老問號是:What is love?

《食樂東京》第二百六十四頁有一張照片,昏黃的光線下坐著一位和服女子,標題是coffee,顯然是一間小小的咖啡店,女子左手翹起手指小心翼翼地端著一塊小小的糕餅,眼睛半閉,紅唇半張,還露出了半截粉頸,替照片增添了額外的故事懸想。

超度亡靈,責之所在。生者預想死後,順帶先向對方說聲感謝,竟是何等體貼。

人與人之間的感情,不管有沒有血緣關係,濃淡之別或許正在於有沒有存在「在意」。

男主角掛斷電話,不想寫了。

敢情是受了日本電影《東京鐵塔》里幾場飲食劇情的影響,返家途中肚子忽然響起一陣急鳴,恨不得找一家日本店吃魚生以及一碗滾燙的烏冬。但畢竟夜深了,眼皮的疲累遠超于腸胃的悲鳴,而且,為了健康,只好咽下口水,回到蝸居在被子里幻想食物。

年紀漸長反而對時間極為敏感甚至過敏,每個日子都在計算著,過一個鐘頭便少一個鐘頭,時鐘滴答成為恐怖的聲音,直似鬼哭神嚎。天不長,地不久,於是每天更捨不得入睡。

有一個相當直接的答案是:你是否在意對方,也在意對方是否在意?

為什麼會是京都?又是京都?

而我通常滔滔不絕地說下去。

小女孩張開九九藏書眼睛,皺起眉頭,似在抱怨。

花見

在意

反正,來到了京都,就遇見滿城的櫻花,觸目有兩種:白色和粉紅色,在尋常人家的巷弄里,伸展出來,肆無忌憚地。

「這裏像你的『兒時門巷』嗎?」在前往金閣寺的路上,我邊喘氣邊問同行的人。她尚未來得及開口回答,我卻已搶白續道:「這裏很像我想象中的你的『兒時門巷』啊。在你們台灣花蓮,稍微離開了市區,那些矮窄的房舍,那些路牌,那些巷道,那些走在路上的老婦的拘謹笑容,那些老先生頭上戴著的漁夫布帽,統統都像。」

然而,臨睡前躺在床上,終究忍不住放下厚厚的尚未讀完的《漢奸審訊筆錄》,改而拿起薄薄的剛出版的《食樂東京》。那是一份本地雜誌的結集新書,非常好的策劃,非常好的照片,非常好的文字,好到足以讓我在紙上大過乾癮,一口氣翻讀到底,夠了,像吃飽了,舐一下嘴唇,關燈睡覺去。

小有小的好,尤其在寒冬,小小的房間,窩在裏面,蓋著棉被,用雙手把自己或別人抱住,宛若廣闊的天地被濃縮成眼前的世界,不能再退了,再退便無路可走,什麼也沒有了,於是更加懂得珍惜憐愛。

現實里的大火起因至今不明,但在三島筆下,金閣寺成為日本的美醜總集,它當然是美的,像溝口父親所常掛在嘴邊,「世上沒有比這更美的事物了」;但它亦是美的障礙,溝口日思夜想的惟是金閣的美,以致沒法面對人世的真如實相,以致渴望抱著這美一起毀亡于熊熊火焰之中。他沒法呼吸了,美把他的生命歸零。小說末尾,溝口放火后奔跑上山,抽了一支煙,望向火中的金閣,對自己喃喃道,「我要活下去」,金閣不毀,他是活不成的。

兒時門巷。她用一句話便回答了我先前的提問。

情何以堪。

沒人理睬他,笑的人卻很多,三島愕然了一下(想必亦狠狠罵了一句「馬鹿野郎!」),轉身入室,跪下切腹,追隨者替他補上三刀,斫下他的頭顱。

記憶顯然是不可靠的。

想象的娛樂,絕大多數比現實更為美好;食和性,都一樣。

於是站在京都的街頭巷尾,他的子女想象父親來此,說著一口流利的日本語,用著那樣的語言於是有著日本男人的姿態,他應該比他們更易被觸動,或是一口茶或是一個日本女性的鞠躬禮,他會宛若回到過去而重遇似曾相識恍如前世的種種交會,並把舉動細節自然地融入那樣的城巿,而不僅僅是以一個遊客或異鄉人。

天不長地不久

在京都駅前搭巴士往清水寺,206號,東行大約十五分鐘便應抵達。小女孩是照例一上車便低頭睡去,若不睡,亦是低頭看書,對窗外人世不聞不問。我則專心欣賞沿路的神社與舊房,那些極有質感的木條,那些幾明窗凈的秩序,早上的暖陽,變幻的紅綠燈,把我召喚到一個恍惚的寧靜世界。

「這是馬氏傳統嘛。每次出門,有哪次我們沒有迷路?記不記得在布拉格?我們坐了逆向車,晚上站在鐵路盡頭而看見了一片荒涼,似是到了天涯海角,不是很美嗎?」我沒法不自我解嘲。

都說櫻花是不等人的。都說今年花季是https://read.99csw.com開得晚了一點。

二十多年前,東京捲起過一陣年輕人自殺潮,有些死者在跳樓前留下一封遺書和一片花瓣,遺書寫的就只是幾行字,大意是:讓飛揚的飛揚,你先去吧,像櫻花一樣先凋謝才永生,我隨後就來。

倒過來說當你很在意對方的在意,你們之間便必有著隱隱的牽連,即使空間阻隔,甚或人鬼殊途,卻仍在彼此的心裏佔了一個位置,莫失莫忘,不離不棄。

日本人賞櫻,喜歡花之盛開,更喜歡花之凋落。日本人拾起花瓣、流下眼淚,讓自己淹沒于悲劇的喜悅里。

小和尚

京都像你兒時的台灣,就像倫敦像我記憶中的香港。每一次去倫敦,那些斑馬線,那些郵筒,那些紅綠燈,那些謹慎的步伐和身影,令我似是一下子回到兒時的中環;至少,是虛妄記憶的中環。

然而在腦海里浮起母親的聲音:

若只是在報紙書本里讀到,想必無動於衷,但在櫻下讀來,忽然每個字都變成有血有肉,立體地站起來,一陣風吹過,把它們吹走了,跟花瓣一同在風裡起舞。尋常的事物,來到櫻前,皆有感動。

但本名鹿苑寺的金閣寺是沒法不去的,一座巍峨的金殿矗立於湖畔,環湖而行,望著它,想象三島由紀夫筆下的那位小和尚,想象小和尚當天望著金閣寺的那對小眼睛,以及一九五○年的那場神秘大火,一段疑幻似真的舊事像電影般在眼前重演。視網膜便是大銀幕,作家用虛構定影了歷史,像替金閣多建了一層空間。

而這猜想永遠會成謎,除非,他能在夢裡跟子女漫步在那古都街巷,他們偷偷看著他的表情,並央他解釋清水寺求得的一支簽,或求他幫忙正確地念出街道的名稱。他們會坐在日式的廂房吃一頓頂好的魚生加清酒,他會滿足地說,這才是我年輕時期那第一口生魚片的味道啊。

世無小和尚,但三島若有幽靈,倒說不定會常來此徘徊啊。

站在小山坡上,遠眺以櫻花為伴的金閣寺,想著《金閣寺》小說作者三島由紀夫的自殺前事,一切激|情與吶喊皆在眼前浮現,幾乎肯定當年曾經親歷其境目睹一切;而當年,一九七○,我才七歲啊。

京都的父親

略有干擾的是巴士司機的過度禮貌。乘客下車,每人經過他面前,把輔幣或車票投進一個小箱子,耳邊掛搭著麥克風的司機例必輕輕點頭並說一兩句「謝謝,請慢行啊」,經擴音器散播至車尾,令向來喜歡坐在車尾座位的我感受到輕微的嘈吵。

那樣的他,會是怎樣的情景;他的子女,一直好奇而猜想著。

多有禮貌但又多累人啊,在日本做司機。我沒煩厭,但因來自一個不知道服務為何物的國度,我倒是替戴著眼鏡,看來像一位極度好丈夫、好父親的司機先生覺得心疼。

在京都清水寺,望見兩個背影,沉默不語,靜靜地坐著、坐著,各對櫻花想著事情。

不可解的倒是,讀過的新聞太多太多了,偏偏對這樁戲劇化的自殺記憶得如幻似真,個中必有理由,只是霧裡不知。或許是,對少年人來說,三島之死,太激烈也太凄美,撼動過,久久難忘。

在京都逛盪,我寧取神社而迴避寺院,因厭後者通常擠滿了遊客,佛祖菩薩若非耳聾,必亦被吵得離寺遠遊。

總有出發的理由

或許去每個城市總有隱隱的理由。當心情哀傷,想去布拉格站在查理大橋上低頭看流水;當有壯志鴻圖,急不及待飛到北京坐在「長江一號」的餐廳長桌前找人籌謀策劃;當需要一點奢侈的逃逸或逃離,可能會在巴黎、米蘭、法蘭克福的精品酒店內廝磨上兩三天。而這次再來京都,恐怕是覺得有點疲倦,自己以及同行的人,因此不能不看看寺院,喝喝綠茶。

這是他們第幾回一起賞櫻了?第一回,在何時、在何地?

臨急決定出門,本想住日式旅舍,但早已訂不到房間,那都需要在半年以前預約,只好住回最最普通的酒店。房間是小的,幸好小得溫馨,浴室也有澡盆,不像以前住過的酒店,廁所狹窄得坐在馬桶上,幾乎要把雙腳伸到門外始足容身。

206號車緩緩前行,每遇紅燈停車,司機立即熄匙,待燈轉綠,再扭動引擎。車廂內貼著標語,憑漢字猜度,那是「對抗地球溫暖化の大努力」,是立法的強制行為,真是體貼的民族。

略帶神秘感的身世,有如一個影子,比本人的身體更令人感到好奇。外父不喜出遊,一離了家就似全身不自在,子女於是常想,他會喜歡哪裡呢?泰國?美國?歐洲?好像都不適合。

他們卻道,不僅如此,京都比我們那年代的日本記憶更美好更優雅,是我們夢想里的童年而非僅是童年的再現。

英文有個很平淡卻又很有力量的句子叫做「couldn't care less」,可以譯做「毫不在乎」,等同廣東話的「話之你死」。當你敢向對方說couldn't care less,你們之間便不僅不再有愛而更必有怨,因為假如你不在意對方是否受到傷害,相信我,一旦遇上機會,你將忍不住把他傷害。

四月的京都穿著一件薄薄的外套,涼風習習,一吹,就亂了發,就把櫻瓣吹入發,小小的一片像無物不上心的美感。

我說過:我知道為什麼那些台灣文人朋友那麼喜歡京都了,那是你們美好童年的重現。

花見,擴大解釋是不僅見花也見人,花下見,花下相見,花下不能不相見。獨自賞櫻是會流淚的。

直至長大后,子女來到了京都,才恍悟,是了,就是這地方。

對於其父,或更不僅於此。遙望著那站立於寺廟前的某個日本老男人的身影,他們幾乎錯認,那是陪他們來到這個比故鄉更故鄉的城市的父親。男人抽著煙,默默地看著他們,以一種彼此都熟悉的姿態,等著我們。

住不到理想中的旅舍,惟有站在門外張望。

這回天熱,沒了這種氣氛。有九*九*藏*書一回冬季在東京千葉借住一位長輩的房子,氣溫低,每天在城市跑動,衣服穿不夠,打著哆嗦,返家后急忙泡一杯滾燙的綠茶,再煮一碗香辣的方便麵,面對四道牆壁,感覺熱氣騰騰在牆壁之間回蕩撞擊,一下子便整個身子暖起來了。然後睡覺,張開眼睛望見壓得低低的天花板,彷彿睡了個天長地久、不知今夕何夕。

電影《東京鐵塔》里有這麼一段,男主角與親友在家裡哀悼母親,編輯打電話來催稿,他氣得發抖,因為「在老媽過世當天,在老媽的枕邊,自己從事需要跟人家做這種低層次對話的工作,覺得非常氣憤,也覺得自己很可悲」。

切腹

五月天,往尋遲到的櫻花,在京都住了一個星期。日本人稱賞櫻為「花見」,我覺得隱隱意味,人見到花,人也讓花見到,這才圓滿。有一天,起床得晚,出門往探舊書店,經過一間小店,進去喝咖啡、抽煙,以及攤開稿紙寫作;日本的咖啡店都很安靜,適宜寫作。未幾,有一位和服少女進店,點了咖啡,優雅地坐下,從布袋裡掏出一本書,悠閑地喝著、讀著,遠遠望去,看店外行人腳步倉皇,對映之下時間彷彿在店內靜止,天地之間,這裏如同真空狀態。我們不約而同地窩進來,喘口氣,以便踏出門后擁有足夠的意志繼續上路。

返港后姐姐看了,笑說你應該一隻手寫「殘念」,另一隻手寫「一級棒」,心情好時給人看右手,情緒不佳時給人看左手,譬如,打麻將時食爆棚或被人截糊,各有適用。

「去寫吧,不能給別人添麻煩。去寫吧,你答應人家今天交的啊,是你遲交了,不能不寫啊!」

金閣寺的山門位置選擇得好。走過長長的步道,來到門前,踏進去,前是湖的正面,后是寺的側身,像一位僧侶謙卑地長跪著,對山對水對冥冥中的大化,半邊臉容對游者召喚,令游者心情沉靜,欲語還休。

下個花季,我再來這裏等你,這是我們的花季,繁花盛放,我們的青春就在裏面。說定了,不見不散。

報上新聞應是看過的,或許電視新聞也看過,但不可能詳盡。細節都是日後從書里讀來,重複讀了多次,文字和影像印在腦海,從平面而立體,從虛幻而真實,隱隱便覺自己到過現場見過。

看著照片,我忍不住懸想:誰坐在她對面?她是享受食物,抑或享受跟對方共坐?

感情若不是濃到某個程度,是不會有任何在意的。眼睜睜看著你沉淪,變成失信、頹廢、懶散、粗鄙、庸俗,於己無害,實在犯不著動半分肝火,更沒必要提出忠告或制止;看著你沉淪,或許能有幸災樂禍的快|感,所以說不定還會加幾句誘惑,惟恐你站在懸崖旁邊忽然清醒,不願意往下跳。

在寺町通附近的「木噌路」吃過午餐,肚皮盛滿霜降牛肉,心足意滿,付賬出門,服務員趿著木屐咯咯地追上來,拿來幾個彩色紙球。那是日本傳統小玩意,球是扁的,要用口吹,一吹便脹了,可以拋,可以踢。同行者淡然說,我小時候每天都玩這個。

少女坐了大約四十五分鐘,我的稿子也寫完了,控制不了自己,摸出手機偷偷按鍵。我不是色情狂「痴漢」,只是想拍下留下這時這刻的「真空」,好讓回港后想再喘一口氣時在照片里尋得滿足。

於三島,金閣與溝口之間的關係顯然是大和民族與自身存在的關係,戰爭是日本人點燃于自己身上的一把火,必須焚毀於火里,大和魂始能感受到悲劇的美並尋得自由。然而,故事里的小和尚是活下來了,現實中的三島卻於四十五歲之年選擇切腹,為的是激進的右翼政治,三島把自己看待成金閣,必先倒下,才可站起。