死在俄羅斯

拍那老者時,心裏想起陀思妥耶夫斯基的《白夜》。短短的小說,說聖彼得堡橋上一個男子遇上一個女子,女子在等另一個男子,三天了,仍不來,男女坐在橋上,在白夜微茫里,互訴心聲,而當兩人開始互道情意,被等待的男子突然出現,女子做了選擇,重回預定軌道,把偶遇的男子拋開。本已孤獨的男子重回孤獨,彷彿什麼都沒發生,除了他已心碎絕望。那天下午在聖彼得堡橋上,當遇見老者,我忍不住想象他就是他,孤身一人,在橋上從這頭走到那頭,再從那頭回到這頭,一等百年,守候他心中的女子。多魔幻的想象,那個下午,在那舊城。

3

而在到聖彼得堡之後,或到聖彼得堡之前,是不可能不去莫斯科的。同屬俄國,從建築到人文都有另一番微妙的差異,如果前者是靈巧,後者便是森嚴;前者是自由,後者便是凝重;前者是活潑,後者便是威武。於我的感受而言,幾乎是兩個俄羅斯了。

在聖彼得堡遊逛的那天,Twitter上瘋傳一組照片和一段文字,華文世界的微博當然亦立即有人翻譯轉載。

坐在家裡,看著電視屏幕播出高峰會議新聞,普京皺起眉頭誦念的俄語,殺氣騰騰,即使聽不懂亦知道不是好消息。半禿的頭,瘦削的臉,中國玄學家必說這是權謀極深之相。但他的臉在我眼前很快便被另一張臉掩蓋。那亦是一張半禿而瘦削的臉,卻比普京老,當然更比他無權無勢,本來不可相提並論,可是我曾確在聖彼得堡遇見一個這樣的老者,跟普京一樣,亦踽踽獨行於路上,我在普希金故居前跟他迎面遇上,他左手撐著拐杖,右手挽著布袋,大約六七十歲,看樣子應是流浪漢。我很沒禮貌地舉機拍照,他生氣了,瞪起眼睛對我咆哮,我點頭笑笑致歉,擦身而過,從此相忘于江湖。

7

或許俄羅斯警察之暴烈是向有傳統。十五世紀的沙皇發明了「吻十字架官」這個職位,因為東正教信徒在宣誓儀式上必以嘴唇輕吻十字架,象徵效忠,表示服從,這個官階的主要職責是替沙皇到俄境西邊收取皮毛稅,故可隨時把商人和過路者攔截下來,予取予求,逐漸也擁有了地方司法和警察權力,說抓就抓,要誰坐牢誰就得倒霉。風氣既成,乃變傳統,尤其到了列寧所說的「一切權力歸於蘇維埃」的社會主義時代,警權和軍權更是無法無天,其後的蘇維埃雖然瓦解,鐵面警察的惡習卻留下來並且更囂張,到了廿一世紀,依然。

普京的背影,普京的近攝,河邊的頂上微禿的政治強人,他的思考神態,足以留下懸念,牽動俄羅斯民眾思考他的思考。有歷史的國家,有歷史的城市,遇上有歷史的人,所有動作皆成戲碼。

而更更糟糕的是,節目結束攝錄后,因心理作用,口腔里像仍塞著一隻活貓,幾乎可以錯覺感受到厚厚的貓毛,立即到廁所刷牙漱口,但無效,整個人覺得昏昏沉沉,有想哭的衝動,可是又要馬上趕到清平市場拍下個環節,而在市場上,竟然迎面看見幾個肉食攤檔像弔掛牛肉豬肉般把已宰殺剝皮的貓貓狗狗懸鉤于攤前,高高的,血淋淋的,頭部仍在,怨目猙獰,好不嚇人!

在寒冬來臨的時候,想去俄羅斯;只因剛剛去過,在晚夏。

有哲學家說,詩是偶然遇上一個字,把它抓住,把它放在最適合的位置,變成永恆,而愛情,亦是,偶然遇上一個人,偶read.99csw.com然遭遇一個情境,把對方抓住,變成永恆。雖是錯覺,卻是甜蜜的錯覺,遇上,不錯。所以豈可錯過。

晚夏的俄羅斯是動人的,或該比較準確地說,晚夏的莫斯科和聖彼得堡是動人的,俄羅斯太大了,一千七百多萬平方公里,橫跨歐亞大陸,東西南北的景觀氣候差距極遙,沙皇亞歷山大一世早已感慨「距離是俄羅斯的最大不幸」,社會主義者普列漢諾夫亦曾感嘆「空間是俄羅斯靈魂的工程師」,乃至普京,是的,就是那位讓當代俄羅斯民眾既愛又恨的「民主獨裁者」和「沙皇總統」普京先生亦曾既自傷又自豪地說:「俄羅斯的領土廣闊得讓人不敢置信,但,請相信我,在我眼中,這裏沒有半寸土地是多餘的。」當我說剛去過俄羅斯,其實只是說,我剛去過俄羅斯的兩個城市,兩個最關鍵的城市。

4

人在異鄉,發財富貴,中國人皆有故事。

當下發生在足下此城的一切一切一切,豈不正是「怒恨政治學」的最佳示範?不是講理,不是辯論,而是丟石頭,明的暗的,單獨的集體的,現實的虛擬的,撿起石頭或動員石頭往假想敵的頭上臉上狠狠丟去,結果是,或全部死亡,或兩敗俱傷,煮鶴焚琴,都是讓人感到哀傷的事情。于寫作評論而言,當連林行止先生都說考慮擱筆的時候,誰敢說我們所熟悉所熱愛的香港不是已經死亡?

1

在俄羅斯結識了幾位年輕朋友,來自中國東北,才廿多歲,已經飽歷風霜,皆有一番流浪故事。其中一個小兄弟說十來歲時流浪到廣西,餓了三天,實在沒法子,到葉林里抓些小蟲,生個火,烤來吃。

我小時候只在外祖父的慫恿下吃過一口狗肉,肉味之濃到今天仍然記得,怪不得叫做「香肉」,想起即覺震驚。但震驚不震驚,要看心境和經驗;年輕時,心境單純,經驗單薄,當然比較容易感受到震動與驚嚇,久久難忘,即使其實吃了對許多人來說非常普通的食物,譬如說,另一種動物,貓。

在沒有雪的八月中旬,我來了莫斯科,登上列車,前往聖彼得堡。小說歸小說,電影歸電影,眼前人生比小說電影簡單得多,然而看過的皆不能忘,那些看過的善男子善女子,痴情的情痴的,似都在陪我出行,在搖搖晃晃的鐵路上,在我的想象里,陪我聊天。

那是八月中旬,普京來到此城出席柔道教練的喪禮,結束后,支使保鏢走開,讓他獨行,他低著頭,在舒適宜人的陽光下,一個人,慢慢散步于中央城區的涅瓦大街,這條街道的十九世紀的景觀人情經常出現於果戈里和陀思妥耶夫斯基的小說里,從火車站筆直地延伸至海軍總部,亦是普京于少年階段所曾生活的地方,今天的他沿此往南直走,忽然,拐彎進入小巷,走到一座小橋上,站在涅瓦河旁,眺望河水,偶爾閉上眼睛,不知道是回憶過去抑或思索未來。

接下來呢?你猜對了。輪到我這個「貴客」了。婦人再弄了一包葉蟲,謙恭有禮地遞到我面前,除了接過吃下,我還能如何?坦白對你說,別看我長相慓悍,其實我是一個不懂得拒絕的男人。但話說回來,白蟲的味道還真不賴。有點甜味,也有點辣,用時下流行語來描述,便是「口感」非常「有層次」,甚至可以說是「很Q」。那個夜裡,我喝了很少酒,卻醉得一塌糊塗,不知道那是「酒醉」抑或「蟲醉」九*九*藏*書。

或許俄羅斯人都習慣了。也沒有什麼習不習慣,反正是既有風格,都酷,都冷,都木然。或許長期的制度使其慣於把情緒壓住,不笑,不熱,不跟陌生人搭訕聊天,彷彿所有人都是潛在敵人,冷戰結束廿多年了,柏林圍牆早已倒下了,卻仍有一道道無形的牆讓他們把自己跟旁人隔開。其實不僅是酷與冷,更是激烈與粗暴。我對內地朋友開玩笑道,來到莫斯科,我大大改變了對於中國大陸的印象,相比之下,原來中國是個禮儀之邦。

我笑道,蟲,我也吃過,沒啥了不起。

小李掏出孝敬費兩百元,沒事了。下回學精了,懶得多說,立即付錢了事,省下時間。

選擇鐵路而放棄飛機,或許是受《日瓦戈醫生》和《屋頂上的提琴手》等電影氛圍影響,亦因深深記得托爾斯泰《安娜·卡列尼娜》里的小說描述,女主角往返于莫斯科與聖彼得堡之間,往返于情人與丈夫身邊之間,每回搭火車,總想專心閱讀,卻受情愛睏惑影響,對四周人事特別敏感,「先是被旅客的嘈雜喧鬧與來來往往所干擾;後來當列車啟動,又無法不去注意那些噪音;接著,雪花打在左側車窗黏住了玻璃,又看見全身裹得緊實、半邊身子覆滿白雪的列車走過去,還有大伙兒對外頭的暴風雪議論紛紛……」

從莫斯科搭快鐵到聖彼得堡只需四個半小時,本來還有更快的,四個鐘頭,但買不到票,已滿,算是高鐵;也有更慢的,十個小時,晚上登車,翌晨到站,算是傳統的火車,當初打算搭這種,但後來想想,年紀不輕了,還是免了,在「硬卧」上睡完一夜,恐怕需時兩天始可復元,終究穩陣為妙。

真的,沒開玩笑。到處問路,全部遭遇木然與冷漠,或不理不睬,抬頭望地;或隨便吱哩咕嚕地敷衍兩句,你聽不懂,再追問,對方即圓睜怒目,高舉雙手,彷彿你再不識趣走開他便會按鍵發射核子彈把你炸個粉身碎骨;不僅路上的陌生人是如此,即連地鐵里坐在詢問台前主責響應遊客的男男女女亦如此,甚至聖彼得堡的普希金紀念館里的老太太售票員也如此,於是唯有低頭疾走,一切靠自己或新認識的朋友。

我在莫斯科停留了四天,本來更久,卻因事必須臨時改動機位,提前離開。然而沒有遺憾,只因心知肚明,必會回來,而且很快便將再來。這回在聖彼得堡去看了普希金的才子別墅(看見了染有他決鬥血漬的長沙發!),看了陀思妥耶夫斯基的老爺故居(看見了他女兒寫下的「昨天,爸爸死了!」的https://read.99csw•com手跡!),看了托爾斯泰的莊園(真想偷偷伸手去摸他穿過的白襯衣!),看了果戈里的墓碑(還有好多好多劇作家和音樂家的墳墓!),但未看的待看的尚有更多更多,所以,當身邊的人得知我要提早回港的時候,眼光閃過一絲失望,我立即安慰她道,別擔心,很快,我們很快便再來到這裏,不如就趁今年冬天吧,十二月底,先到莫斯科,再游聖彼得堡,然後搭三天兩夜的火車到東部,到西伯利亞,看看白茫茫的俄羅斯,看看這個國家的另一張臉容。她笑了。溫暖地。儘管她也心知肚明,我答應過的事情,十有九回不算數。

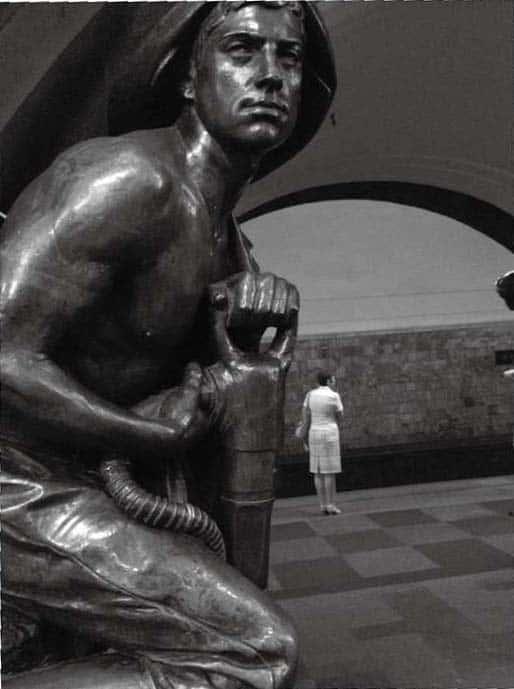

俄國的地鐵站向有「地下宮殿」之譽,是社會主義集體動員的雄壯產物,最醜陋的政治鬥爭露在地面,最美麗的建築設計藏在地底,瘋狂的時代,倒顛的世紀,幸好皆已過去,如今好幾個站已成景點,紅黃藍白黑的全球遊客在月台上縱橫疾走、拍照自|拍,又成為另一種流動的人文景觀。

這陣子中俄關係再度緊張,俄警在莫斯科市內市外大抓華人黑市勞工,當然即使不是黑市,為免被抓去警察查問兩三天,亦只好花錢消災。「簡直是在路上見人就抓!」小李一邊開車,一邊罵娘。

其實那個當年已是廿五年前,做記者時,在東南亞闖蕩採訪,如今養尊處優久了,骨頭早就松垮了,一個根本不太沉甸的backpack對我來說已足壓死一隻駱駝,所以本想在登上快鐵時先逛逛火車站旁的那三個豪裝地鐵站,沒法不臨時取消,死死地氣地對大女孩和她的娘說,別去了,趕快登車吧,我扛不動了。

此時此刻我實在忍不住了。立馬蹲在路邊,嘩啦一聲,把剛才吞進肚子的「龍虎鳳」吐個清光!路人們紛紛看著我,像怪物,說不定還以為我中邪。這一幕狂吐情景至今記憶猶新,不僅是肉體上的難受,更是心靈上的驚嚇,自此見到可愛的貓總像見鬼般躲開,以免勾起記憶,再震驚一回。

在莫斯科開車接送的東北小李便感嘆:「莫斯科什麼都好,就是警察最壞!」

俄國警察乃對華人常有滋擾,譬如說,經常把華人的汽車攔下盤問,查護照,查車子,總得想個辦法給你找麻煩,把你帶回警察局再問兩三小時,欲避此劫,唯有乖乖送上一兩百元美金,馬上放人。小李說有一回被攔截,警察查了十五分鐘,實在找不到抓人的借口,卻仍要找,終於把車子引擎蓋子扭開,瞄一眼裡面的機油,笑道,機油太混濁了,有危險,犯規,請跟我回去!

僅是兩個城市的真容面貌已是很大不同,所以,怎可能去一趟就夠呢?更何況,我真正好奇的是嚴冬里的俄國面目,尤其冰天雪地的西伯利亞,尤其酷寒里的漫長黑夜,尤其,如果有機會,我真希望能夠在雪地里的帳篷里睡一夜,夜裡,舉頭仰項賞覽漫天繁星,在帳篷旁邊生火,喝伏特加,靜聽不遠處的狼的嚎叫;然後,對同行者說我的故事,也聽他們說他們的故事。

如何壞?

2

我忘了Lonely Planet上面有沒有這樣寫,但所有其他材料和所有去過俄羅斯的朋友都曾這樣說。萬料不到,抵埗的第一天,踏入的第一座建築物,見到的第一行字句,果然是針對警察。

如果在七月和九月才來俄羅斯,感受肯定別有滋味。就說聖彼得堡吧,七月是漫長的「白夜」季節,由早至夜僅有兩三個鐘頭可見天黑,其餘時間都是或

https://read•99csw.com明亮或微暗的白天,站在涅瓦河畔,偶爾抬頭可見北極光,幻彩詭異,似有若無,以宮殿和教堂為襯托背景,如果這時候有人站在街頭拉奏小提琴曲,你必相信那光是聖光,遠處有天使在歌唱,你,會感動得流淚。

那是廿多歲時,天不怕地不驚,只要有好玩的事情都敢嘗試,當然也只要有新鮮的食物都敢去碰。有一回,在馬來西亞東部的山區里因採訪需要而吃活蟲,那是關於獵頭族的報道專輯,當然早就沒有獵頭族了,但其後人仍在,住在長長的竹林long-house里,屋樑上依然掛著一串骷髏頭,他們說是祖先遺留下來的真貨,是昔日的出草戰利品,我卻懷疑只是供遊客拍照的贗品,因不準觸碰,沒法證實。蟲宴倒是千真萬確的,夜晚來臨,黑幕低垂,在林間,男女老幼各安其位坐到火堆面前,傳著竹筒,分喝帶著甜味的白酒,一位黥面老婦不知道從哪裡端出兩個木盆,一個盛載著小如手指頭的白白的活蟲,彎曲的,猶在微微抖動,似在掙扎想跳回叢林大地;另一個盆子上面有一堆寬寬的草葉,沾著水,墨綠色的,像剛從林間摘來似的。老婦蹲下來,左手執起一片葉子,右手抓起一把小蟲,放到葉上,再將葉子捲起來把蟲子輕輕包裹,交給族群里的長者,他接過,二話不說放進嘴裏,把嘴巴塞得飽飽滿滿,嘴角還流出白汁!

當我說完往事,東北年輕人聳肩道,馬哥,真羡慕你走南闖北,我雖然比你年輕很多,卻只有一個夢想:趕快賺夠錢,回家鄉,蓋房子,娶媳婦。

6

從莫斯科市中心往郊區圖拉的托爾斯泰莊園,三小時車程,一路上跟開車的東北小夥子聊天,談到吃,他說,六歲開始吃狗肉,一周吃三天,像南方人吃牛肉般平常。

那是廿五歲時,我替台灣電視主持節目,帶著兩位攝影師和一堆拍攝機器,從台灣經香港再進大陸。那一回的主打城市是廣州。廣州人吃蛇,有歷史,有傳統,而蛇宴之最,其實是「全蛇宴」,亦即十二道菜全由蛇肉蛇骨蛇皮所烹調所炒炸,其中又有所謂「龍虎鳳」,亦即把雞和蛇和貓混在一起熬成湯羮,據說鮮味甘甜,吃完,即使氣溫低至零下十度亦會渾身燙熱,更有壯陽之效,能致金槍不倒。而我,年輕的我,儘管完全不需這功這效,亦竟然被迫吃了。

年紀不輕了,有許多事情便做不了。把三件行李箱寄放在莫斯科的朋友處,三個人,各提一個袋子,帶著簡單物品前往聖彼得堡,另有一堆較重的東西集中放在一個雙肩帶式的backpack裏面,由我負責照顧,出發時,我把它扛在背後,對大女孩笑道「老子當年亦曾backpack走天涯,還比這沉重十倍」!

5

國際高峰會議在聖彼得堡舉行,元首總統總理主席,該來的都來了,全部到齊,冠蓋滿城,握手的握手,簽約的簽約,已經不知道是第幾回合的大聚會了,但問題是,每回之後,不知道又解決了多少實質問題?地球上有多少無助子民確實受惠于這類花費巨大的國際政經活動?

8

在莫斯科住的民宿在六樓,老舊的房子,電梯暗而窄,門上噴著「Fxxk the Police」的血紅色大字,看了,我和大女孩和她的娘立即相視而笑,因為出發前閱讀的所有數據都提醒我們,到了該地,必須提防扒手,但更須提高警覺的是對某些比黑社會更像https://read.99csw.com黑社會的警察,他們凶、狠,總之是千方百計向遊客索錢。

這個城市的名字以「聖」為始,正是聖靈的永恆勝利。由沙皇彼得大帝下令興建於十八世紀,以之為都;「聖」是拉丁文里的「神聖」,天佑喜悅;「彼得」是聖徒之名更是帝君之字,根源希臘;「堡」是荷蘭和德語系統里的「城市」之意,民眾安居。天地與人心在城市的命名里融合結合,儘管不見得容易落實,其後時歲動蕩,曾被改名彼得格勒,再被改名列寧格勒,終於,峰迴路轉,聖名重臨,在上世紀九十年代經由人民投票而重拾故譽。聖。彼得。堡。總算回到歷史的起點。

在聖彼得堡三天,我也曾站在河畔沉思,卻成不了什麼戲碼。只是普普通通的遊客,走馬看花地看了預計中想看的景點,所幸者是自由自在,不跟團,不必像螞蟻般被人指揮。

所以這趟快鐵經驗難免讓我加倍懷念歐洲旅程。在巴黎在捷克在奧地利搭火車,一路上生張熟李聊個不停,各自操著口音濃重的英語,比著手勢,勉強猜測對方的意思,笑聲卻從不間斷。對了,還有吉他,年輕的旅者盤腿坐在狹窄的火車廊道上自彈自唱,把現場轉化成流動藝墟,情人站在窗前,身貼身,襯著窗外的風景夕陽緊緊擁吻,前世今生,彷彿沒有明天,也讓我聯想到《日出之前》的經典對白,男的對女的說,如果我只能選其一,要麼是永遠再也見不到你,要不就是立即答應娶你為妻,我的答案必是後者。下車之後的事情留待下車之後再說吧,在流動的剎那,總要盡情浪漫。

這樣說當然是犬儒的。我們看不見,並不表示沒有,或許真有實效,又或許,如果沒有這類國際握手外交行為,沒有這些什麼投資合作意向的簽約儀式,國與國之間的溝通障礙更大更深,由冷漠而猜疑,由猜疑而怒恨,於國際于個人,都是常見之事。

火車站旁的KOMSOMOLSKAYAPL是豪中之豪,位於我的「必看名單」之內,只可惜,體力不爭氣就是不爭氣,下回再說。

不能不吃呀,節目需要,身為主持,赴湯蹈火,在所不辭。猶記得「龍虎鳳」的味道非常腥濃,跟傳說中的鮮甜完全沾不上邊,更糟糕的是,因要露臉出鏡,吃時我雖心底滴淚,卻仍要擠出笑臉,對觀眾說:「味道很特別呀!來到廣州一定要嘗嘗!」

絕非假正經,「男女授受不親」向來不是我的信念。只因為五個陌生女人都是獨自出門,互不相識,而一路上竟然互不理睬,各坐各的,各思各的,臉孔都是木然冷酷,數小時內沒有人發出半粒聲音,使氣氛顯得格外凝重。

客氣了,其實他早就有資格了。他在莫斯科打工,一面開了小店販賣手機,每月進賬兩三萬元人民幣,另方面,每天開車接送遊客,一天大概收入兩百元美金,年中無休,一年下來已有數十萬人民幣收進口袋了,而中國東北房價只是每平米五千元,對他來說毫無難度。

所以我在俄羅斯兩周是百倍小心翼翼,走在路上,遠遠見到警察便低頭疾走甚至繞路而行,也幸好大部分行程早已安排車子接送,無風無浪,能夠在伏特加的微醉里,回家。

快鐵五點從莫斯科出發,九點出頭到了聖彼得堡,我搭的車廂有六個位子,五個陌生人把我包圍,都是女的,令我坐得極不自在。

或許也是做賊心虛,曾經吃過貓肉,總覺得貓咪看見我時必有所感應,那神秘的眼神像在痛罵我曾吃其同類,更在心底詛咒我下輩子投胎為貓。