01 遺傳學的起源:從孟德爾到希特勒

結果,這些努力都毫無價值。今日我們已知他研究的這些性狀,很容易受到環境因子的影響。達文波特就像高爾頓一樣,不合理地假設本性絕對超越教養。此外,他在早期研究的性狀——白化症與亨廷頓氏症——都具備簡單的遺傳基礎,亦即它們是由特定基因發生特定突變而形成的,但是大多數的行為特徵就算有遺傳基礎,也相當複雜。它們可能取決於大量不同的基因,每個基因對最終結果的貢獻都不多。在這種情況下,要解讀達文波特的家譜數據幾乎不可能。再者,就「低能」這類定義模糊的特徵而言,每個個體會有這類特徵的遺傳成因可能差異頗大,因此要找出普遍適用的基本遺傳成因,勢必徒勞無功。

1916年,達文波特和羅斯福的好友、富有的紐約律師格蘭特(Madison Grant)出版了《偉大種族的淪亡》(The Passing of the Great Race)一書,宣稱北歐民族優於所有民族,包括其他歐洲人。為了保留美國優良的北歐遺傳血統,格蘭特大力鼓吹對所有非北歐移民設限,他也支持種族主義的優生政策:

積極優生法鼓勵「適合」的人生小孩,這種做法在納粹德國同樣盛行,這裏所謂的「適合」指的是純雅利安人(Aryan)。納粹禁衛軍的頭子希姆萊(Heinrich Himmler)認為他在優生運動里的任務是:黨衛軍的軍官應盡量多生子女,以確保德國的優生未來。1936年,他為黨衛軍的妻子特別成立待產中心,確保她們在懷孕時獲得最好的照顧。1935年,納粹黨在紐倫堡大會的宣言中包含了「保護德國血統與榮譽的法律」,禁止德國人和猶太人通婚,甚至禁止「猶太人與德國人或相關血統者之間發生私通行為」。納粹竭盡所能要阻絕任何繁衍上的漏洞。

優生運動最終證實是人類的一場悲劇,對新興的遺傳學也是一場災難,因為它免不了沾染污名。事實上,儘管達文波特等優生學家聲名顯赫,許多科學家還是批評這個運動並與之劃清界線。與達爾文分別獨立發現了自然選擇論的華萊士(Alfred Russel Wallace)在1912年譴責優生學為「傲慢的科學傳道權謀,只會造成阻礙與干擾」。因研究果蠅聞名的摩根以「科學理由」辭去優生學記錄室的科學理事職位。約翰霍普金斯大學的柏爾(Raymond Pearl)於1928年寫道:「優生學家與遺傳學最確定的事實背道而馳。」

1)馬 2)禽 3)牛 4)花崗岩

高爾頓(Francis Galton)會對達爾文的書另眼相待,因為達爾文是他的表兄和朋友。他在頗不順遂的大學時期就接受過年長他13歲的達爾文指導。但後來他是在《物種起源》一書的啟發下,才展開了一場社會與遺傳的改革運動,並最後釀成災難性的後果。1883年,在表兄達爾文死後一年,高爾頓賦予這個運動的名稱是:優生學(eugenics)。

孟德爾是修士、教師兼研究人員,但是他低調的生活在1868年突然告終,該年奈普院長過世,孟德爾獲選為修道院院長。儘管他仍然繼續研究蜜蜂與氣候,但行政管理的責任實在繁重,特別是修道院又捲入欠稅的紛爭中,再加上其他的因素,妨礙了他的科學研究。最後,他因身材肥胖而無法繼續在田園現場工作,他曾寫道,爬坡這件事「在這個重力無所不在的世界,對我而言非常困難」。他的醫生開出的處方是以煙草控制體重,他也遵從醫生指示,每天吸20根雪茄,這與丘吉爾一樣多。不過讓他病倒的倒不是肺病,1884年,孟德爾因心臟與腎髒的併發症逝世,享年61歲。

·安培(ampere)是用來測量:

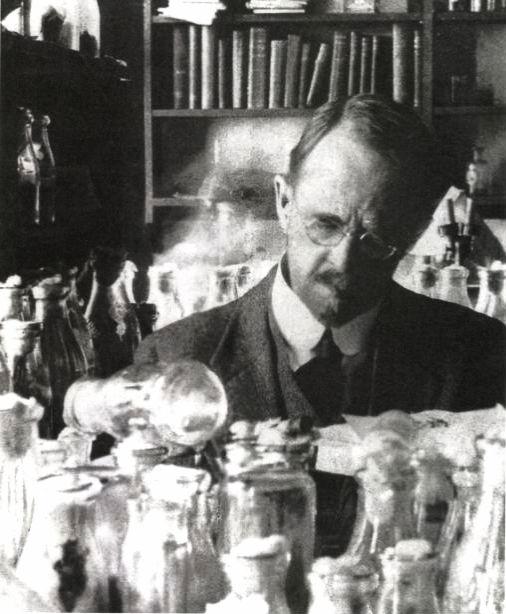

Thomas Hunt Morgan

以不喜歡照相著稱的摩根在果蠅室工作時,被人偷|拍的照片。

以不喜歡照相著稱的摩根在果蠅室工作時,被人偷|拍的照片。

重組使得摩根與他的學生能夠在特定的染色體上,定出特定基因的位置。

·懷恩多特(Wyandotte)是一種:

近親通婚使哈布斯堡皇族的遺傳悲劇變得更加悲慘。這個家族經常在不同的支系與近親之間安排婚姻,就建立政治聯盟,確保王朝的延續而言,這種做法頗有道理,但是從遺傳學的觀點來看,可一點也不聰明。近親通婚可能導致遺傳疾病,哈布斯堡皇族就為此付出了慘痛的代價。哈布斯堡皇族在西班牙的最後一位君主查理二世(CharlesⅡ),不僅有堪稱典型的家族唇型(他甚至無法自行咀嚼食物),還全身殘廢,儘管結過兩次婚,都無法生下任何子嗣。

重組涉及染色體的斷裂(以及重新連接),因為基因就像排列在染色體上的珠子,從統計觀點來看,在相隔很遠的兩個基因之間發生斷裂的可能性,遠多於相隔很近的兩個基因(相隔遠的兩個基因之間可能發生斷裂的點較多)。因此,如果我們發現某條染色體上任意兩個基因之間的重組情況很多,就可以推論它們相隔很遠;重組情況愈少,基因可能愈接近。這個強有力的基本原理,成為繪製基因圖譜的基礎。許多年之後,參与人類基因組計劃的科學家,以及在對抗遺傳疾病前線作戰的研究人員所使用的一個重要工具,正是當年在哥倫比亞大學這間骯髒擁擠的果蠅室中發展出來的。現在每當報紙科學版上出現「找到某某基因」的頭條新聞時,都是在向摩根與其學生的創新研究致敬。

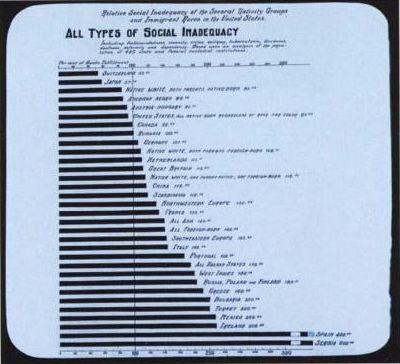

勞克林調査了445所州立及聯邦政府療養院、拘留所等收容機構,以每個群組在這些收容所里的人數,除以該群組應有的「配額」,得出一個「配額達標率」的百分比數,如圖所示。得分超過100%代表這個群組在收容所里的人數超出比例。百分比數低於100的前三名為瑞士裔、日本裔、雙親皆為本土出生的美國白人(雙親皆為外國出生的美國白人則略高於100),高出標準的末尾幾名有墨西哥、愛爾蘭、西班牙(高達400)、西爾維亞(高達600)、中國人則為116%。

印第安納州是第一個制定這種法律的州,許多州群起仿效,最終美國一共有30個州制定了類似的法令,到了1941年,美國約有6萬人被強制絕育,其中加州就佔了一半。這些實際授權州政府決定誰能生育、誰不能生育的法律,曾在法庭遭到挑戰,但在1927年,最高法院在具有代表性的嘉莉·巴克(Carrie Buck)一案中,支持了弗吉尼亞州的法令。法官霍姆斯(Oliver Wendell Holmes)的決議書是這麼寫的:

·祖魯(Zulu)有幾條腿:

希特勒的《我的奮鬥》(Mein Kampf)一書,充滿偽科學的種族主義狂言,它們都源自德國長久以來的種族優越觀,以及美國優生運動的黑暗面。

科學家知道,要推行優生政策,就必須了解潛藏在弱智這類特徵背後的遺傳學。在重新發現孟德爾的研究后,優生政策因有科學的支持而看似實際可行。這項工作在長島展開,主導者正是我的前輩,也就是當時冷泉港實驗室的主任達文波特(Charles Davenport)。

早在納粹利用優生學達到駭人的目的之前,優生學就已在科界喪失可信度。它的科學基礎是假的,而建立在其上的社會計劃更應受到全面的譴責。

這些計算是假設所有的小果蠅和小象都能安然無恙地長大。因此,在理論上,必須有無限多的食物與水,才能維持這類過度繁殖。當然,實際上食物和水等資源都是有限的,並非所有的小果蠅和小象都能安然長大。同物種的個體之間會相互競爭這些資源。決定誰能贏得這些資源的因素是什麼?達爾文指出,遺傳變異代表有些個體在他所謂的「生存競爭」(the struggle forexistence)中具有優勢。以他在科隆群島上見到的那些芬雀為例,具有遺傳優勢(例如鳥喙大小剛好能吃當地數量最多的種子)的個體,生存繁殖的幾率較高。因此,具有優勢的遺傳變異,比如擁有大小適當的喙,比較有可能傳到下一代。結果便是自然選擇使下一代擁有有利的突變,最終在經過足夠的世代后,物種的所有成員都具有這個特性。

高爾頓所倡導的這種優生觀念後來被稱為「積極優生」(positiveeugenics),亦即鼓勵遺傳因子優秀的人生育子女;但是在美國,優生運動卻偏向于「消極優生」(negative eugenics),也就是制止遺傳因子差的人生育下一代。基本上,這兩種方法的目標都是要改善人類的遺傳血統,但做法卻大相徑庭。

達爾文只援用拉馬克的遺傳理論,他依然相信自然選擇是進化背後的動力,但假設自然選擇是在「泛生」所產生的變異下運作的。如果當時達爾文知道孟德爾的研究(達爾文的《物種起源》[The Origin of Species]問世后不久,孟德爾就發表了他的成果,但達爾文一直沒注意到),也許就可以免去在事業後期得替拉馬克的https://read.99csw.com一些觀念勉力尋找證據的尷尬。

有近半的美國新兵不及格,被視為是「弱智」。測驗結果刺|激了美國的優生運動。對關心這件事的美國人而言,人類基因庫中的低智力基因似乎真的越來越多了。

為了全世界著想,最好不要等退化者的子孫犯罪后才將他處決,或是讓這些人因低能而餓死,社會可以防止這些有明顯缺陷的人傳宗接代……三代的低能兒已然足夠。

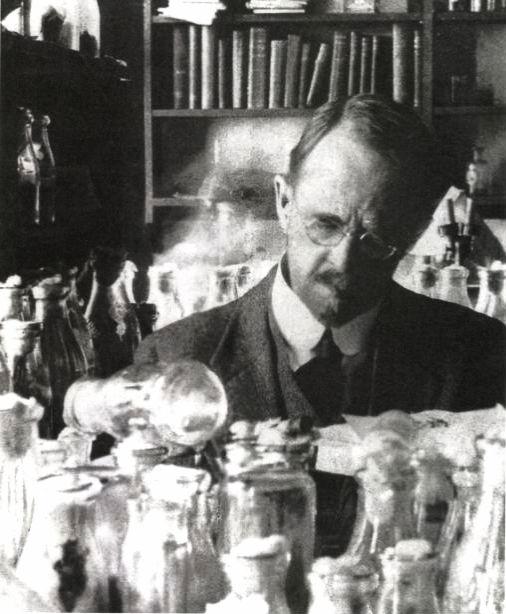

孟德爾成功的關鍵:豌豆的遺傳變異

儘管外觀不起眼,但格蘭特的著作可不是什麼社會邊緣的怪人寫的乏人問津的書,而是很有影響力的暢銷書。這本書稍後被譯成德文,而它會迎合納粹的胃口也不足為奇。格蘭特曾經高興地回憶說,希特勒親自寫信給他,表示這本書是他的聖經。

他做了簡單的實驗:把好多代的老鼠尾巴切斷。根據達爾文的泛生論,沒有尾巴的老鼠會製造代表「無尾」的微芽,因此它們的子孫應該會出現尾巴嚴重發育不全甚至沒有尾巴的現象。魏斯曼證明了即使把許多代老鼠的尾巴截斷,最新一代的老鼠還是會長出尾巴。至此,泛生論終於潰不成軍。

1859年達爾文《物種起源》一書出版后,這些議題成為眾所矚目的焦點。雖然達爾文謹慎地避談人類的進化,擔心這麼做只會對日益激烈的爭議火上加油,但是不用什麼高超的想像力,人們輕易就可以將他的自然選擇觀念套用在人類身上。自然選擇決定自然界所有遺傳變異的命運,這些變異包括摩根在果蠅眼睛顏色基因中發現的突變,或許也包括個人自立能力的差異。

高爾頓在一個傳教士的駐點,遇到女臀過肥症(steatopygia)的顯眼樣本,這種癥狀是擁有特別突出的臀部,常見於該地區的原住民納馬族(Nama)的女性身上。他發現這些婦女天生就擁有當時在歐洲流行的體型,惟一的差別在於歐洲的裁縫師得有驚人(和所費不貲)的創意,才能為客戶創造出他們所想要的體態。

1939年,戰爭迫近,納粹引進安樂死。絕育太麻煩,而且,何必浪費食物呢?收容所里的人被視為「無用的食客」。於是納粹把問捲髮給各精神病院,要求專家小組在自己認為「不值得存活」的病人檔案上作十字記號。在回收問卷后,有7.5萬人被畫上標記,於是他們發展出毒氣室這種集體謀殺的技術。接下來,納粹將所謂「不值得存活」的定義擴及整個種族,包括吉普賽人,特別是猶太人。納粹優生運動發展到極致時,就造成了後來的「大屠殺」(Holocaust)。

用來測驗智力的「嚴謹」新法,似乎也證實了一般對於人類基因朝劣化方向前進的想法(第一個IQ測驗就是由戈達德自歐洲引進美國的)。在IQ測驗的早期階段,一般認為,高智力與機靈的頭腦必定具有吸收大量信息的能力。因此,知識多寡被視為IQ的一個指標。在這種推理下,早期的智力測驗包括許多一般性的問題,下列問題取自美國陸軍在第一次世界大戰時新兵實施的標準測驗:

優生學並不代表種族主義,優生學想增進的好基因,有可能出現在任何種族身上。不過,從高爾頓開始,著名的優生主義者大多都是種族主義者,他們以優生學為實行種族主義的「科學」理由。高爾頓對其非洲探險的敘述,證實了他對「次等種族」的偏見。以研究卡里凱克家族聞名的戈達德,1913年曾對埃利斯島(Ellis Island)的移民進行智力測驗,他發現可能成為美國公民的人當中,高達80%為弱智。他在第一次世界大戰期間針對美國陸軍所做的智力測驗,也獲得類似的結論:45%在國外出生的新兵,心智年齡不到8歲(本上出生的新兵則只有21%)。這個測驗具有歧視性,因為它是以英文進行的,但這一點被視為無關緊要。種族主義者已經擁有他們需要的武器,而優生學將成為他們利用的工具。

但是,了解遺傳的實際機制,倒真不是易事。一直到1866年,孟德爾(Gregor Mendel)才針對此議題發表了著名的論文(其後科學界又忽視了它將近34年)。為什麼花了這麼久的時間?畢竟,遺傳是自然界的重要層面,更重要的是,我們隨處都很容易觀察到它:狗主人可以看到棕狗與黑狗交配后的結果;所有的父母總是有意無意地在兒女身上尋找自己的特徵。之所以會花這麼久的時間,有一個簡單的原因:遺傳機制實在很複雜。孟德爾對此問題提出的解答,似乎並不是那麼直接。畢竟,子女不只是雙親特徵的「混合物」。或許最重要的是,早期的生物學家未能分辨「遺傳」(heredity)與「發育」(development)是兩個本質迥異的過程。今日我們已經知道受精卵含有來自父母雙方的遺傳信息,可以決定這人是否會罹患紫質症之類的疾病。這是遺傳。其後運用遺傳信息的過程才是「發育」,亦即一個簡單、基本的細胞(受精卵)發展成全新個體的過程。若是從學科來分辨的話,遺傳學著眼于遺傳信息,發育生物學則重視此信息的應用。早期的科學家將遺傳與發育混為一談,視之為單一現象,因此從未提出能引導他們找出遺傳奧秘的問題。不過,自從西方文明之始,人類便已用一些方式朝這個方向努力。

遺傳學家在了解到,想要搜尋人類行為特徵的遺傳模式,無論是達文波特的「低能」或高爾頓的「天才」,在科學上都行不通后,早已放棄了這個目標。現在遺傳學家的重點是基因,以及基因在細胞內的運作。20世紀30年代與40年代,能更有效地研究生物分子的新科技問世之後,科學家終於可以試著破解最大的生物謎團:基因的化學性質究竟為何?

然而,並非所有的人都相信瑟頓-波弗利理論,同樣在哥倫比亞大學的摩根(Thomas Hunt Morgan)就是其中之一。他從顯微鏡上看到細帶狀的染色體時,實在很難想像它們是世代之間所有改變發生的原因。如果所有基因都排列在染色體上,而所有染色體都原封不動地代代相傳,許多性狀必定會一起遺傳。不過這跟實驗結果不符,染色體似乎不足以解釋我們在大自然中觀察到的變異。後來,摩根這位精明的實驗主義者,想出一個方法來解決這種差異。他轉移目標,拿果蠅(Drosophila Melanogaster)來做實驗,從此這種單調的小生物就成為遺傳學家的最愛。

在目前的狀況下,改良種族最實際也最有希望的做法,是針對國內最不想要的成員,藉由剝奪他們生育未來世代的能力,來達到消除他們的目的。飼育牲口的人都知道,只要持續摧毀毛色毫無價值的牛,就可以改良一群牛的顏色。這個道理當然也適用於其他的特性。以黑綿羊為例,在一代代地除去所有的黑色羊以後,黑綿羊可以說已被消滅。

雖然當時還沒出現「白人至上主義者」(white supremacist)這個名詞,但早在20世紀初,美國就已有許多人抱持這種主張。盎格魯-撒克遜裔白人新教徒視美國為自己的天堂,擔心移民會敗壞這個天堂,西奧多·羅斯福總統(Theodore Roosevelt,1901~1909年間任美國總統)就是其中的著名人士。

有時特徵會在幾代之間時而出現、時而消失,有時則一連持續多代,其中最著名的例子之一是所謂「哈布斯堡唇」(Hapsburg Lip)的長期性狀。這種頜骨突出、下唇下垂的明顯特徵,使歐洲哈布斯堡統治者成為數代宮廷畫家最可怕的夢魘,而且這個特徵至少原封不動地遺傳了23代以上。

1856年左右,在奈普院長的建議下,孟德爾開始進行與遺傳相關的科學實驗。他在修道院花園裡屬於他的那塊地上種植豆科植物,研究各種植物不同的性狀。1865年,他在兩次演說中,向當地的自然史學會展示研究成果,一年後又在學會的期刊上發表實驗成果。這是一個非常卓越的研究。實驗本身經過精心設計,在執行時煞費苦心,孟德爾對實驗結果的分析則精闢高明。

孟德爾發現親代會將特定的因子(factor)傳給子代,後來這些因子就被稱為基因(gene)。他的研究顯示這些因子成對出現,而且子代是從兩個親代各接受一個因子。

整體來看,消極優生學的發展更加有害,其目標是防止不適當的人生育子女。1899年發生了一樁後來成為優生學分水嶺的事件:一個叫克勞森(Clawson)的年輕人,到印第安納州去看一位叫夏普(Harry Sharp)的監獄醫生(他對使用外科手術刀特別著迷,果真名副其實)。克勞森的病症是強迫性手|淫,至少這是當時醫院的診斷結果。他自承從12歲起就樂此不疲。在當時,手|淫被視為是「退化」的普遍癥狀,而夏普秉持傳統看法(雖然這在今日看來極為怪異),認為克勞森的心智缺陷(他在學校里的成績極差)即肇因於手九_九_藏_書淫這種強迫行為。解決方案呢?夏普對他動了當時才剛發明不久的輸精管切除術,宣稱這個手術「治愈了」克勞森。結果,夏普自己反而產生強迫行為:老想動刀切別人的輸精管。

我們的祖先在腦子進化到能構思正確的問題時,必定曾對遺傳的運作感到好奇。如果你的興趣跟我們的祖先一樣,是在於遺傳學的實際用途,例如改良家畜和作物(以增加牛的泌乳量、改變果實的大小等等),光是近親相似這個顯而易見的原則,就夠你忙好一陣子。在小心地育種數代之後,可以產生專為人類「量身打造」的動植物。所謂「育種」是指馴養適合的品種,然後僅培育生產力最高的乳牛和果實最大的果樹。這類沒有留下記錄的辛苦工作,遵循的是簡單的經驗法則:產量最高的母牛會生下產量高的後代,果實大的果樹種子也會種出果實大的果樹。因此,儘管近百年來科技大躍進,但遺傳見解絕不是20世紀與21世紀所獨有的。雖然直到1909年,英國生物學家貝特森(William Bateson)才替這門學問取名為遺傳學(genetics),而且儘管DNA革命已經開創出具有無窮潛力的嶄新前景,但事實上,早在數世紀以前,默默無聞的農夫就已開始進行遺傳學上最能造福人類的應用。我們現在所吃的穀類、水果、肉類和乳製品等,幾乎都是老祖宗為了解決問題,在操縱遺傳之下所獲得的結果,這是最古老、影響最深遠的遺傳應用。

高爾頓堅信這些性狀是由遺傳所決定的,因此,如果優先繁衍有才華的人,阻止才幹低下的人繁衍,就能「改善」人類的血統。

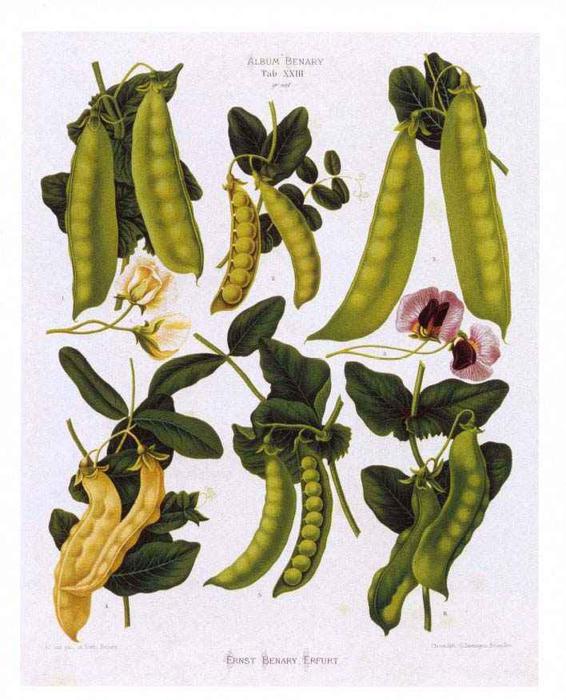

泛生論假設胚胎是由一組縮小的成分所組成,另一個理論「先成論」(preformationism)則一舉避開了組合的步驟:卵子或精|子中的一個(至於是哪一個,則引起許多爭議)包含了「預先形成」的完整個體,稱為「雛型人」(homun-culus),而發育只是把它放大為完全長成的人。在先成論風行的年代,對今日所謂的遺傳疾病有諸多解釋。有時它被視為上帝的懲罰,或是妖怪與魔鬼的惡作劇,有時則被視為是父親的「種子」過多或不足或母親在懷孕時有「邪念」所造成的結果。拿破崙曾立法允許准媽媽當扒手,考慮的前提就是孕婦因無法實現慾望而感到壓抑或沮喪時,有可能造成胎兒畸形。不用說,這些看法並無益於我們對遺傳疾病的了解。

我是科學家,非常想取得她體型的正確尺寸,但卻很難辦得到。我對霍屯督族(Hottentot,納馬族的荷蘭名)的語言一竅不通,因此無法向這位女士解釋我的量尺要測量的目標,當然我也不敢要求我那可敬的傳教士主人充當我的翻譯。因此,在望著她的身形時,我不禁陷入困境,這是慷慨的大自然特別賜予這個種族的贈禮,任何裁縫就算用上以環圈撐開的裙子和填塞物,也只能謙卑地加以模仿。我讚歎的目標就站在樹下,左顧右盼,跟期望讚美的女士一樣。這時我突然看到我的六分儀,我靈機一動,開始從上下、交叉、對角線等各個方向觀察她的體型,為了避免任何錯誤,仔細地把數字寫在一張草圖上;等寫好后,我大胆地拿出量尺,開始測量我和她站立的地方相隔的距離,在獲得底長和角度后,我利用三角法和對數法得出了結果。

希臘人曾思考過遺傳的問題,包括希波克拉底(Hippocrates)在內。他們創造出「泛生論」(pangenesis),宣稱性行為會使縮小的身體部位轉移至另一個個體:「毛髮、指甲、靜脈、動脈、肌腱與骨骼,只不過這些粒子太小,所以看不見。在成長過程中,它們會逐漸彼此分離。」這個說法後來曾短暫復甦,因為當時達爾文迫切地需要以一個可行的遺傳假說來支持他經自然選擇而進化之理論,因此他在19世紀後半葉提出泛生論的修正版本。按照達爾文的說法,眼睛、腎臟與骨骼等每一個器官,都會貢獻出小型的「微芽」(gemmule),它們在體內循環,然後累積在性器官中,最終在有性生殖的過程中進行交換。由於這些微芽是在生物體的一生當中製造的,因此達爾文主張個體在出生后發生的所有改變,例如長頸鹿為了吃最高處的樹葉而伸長的脖子,都能傳給下一代。然而,諷刺的是,為了證明其自然選擇理論,達爾文開始支持法國博物學家拉馬克(Jean-Baptiste Lamarck)有關後天性狀的遺傳理論,這也是他的進化論所極力推翻的觀念。

孟德爾的研究成果不僅深埋在乏人問津的學術期刊里,且當代大多數的科學家恐怕也無法理解其精髓。他精密的實驗與複雜的定量分析遠遠超越時代,直到20世紀,進入20世紀后科學界才趕上他的腳步。三位對類似問題感興趣的遺傳學家,重新發現孟德爾的研究,並且掀起一場科學革命。科學界終於準備好接受這位修士的豌豆實驗。

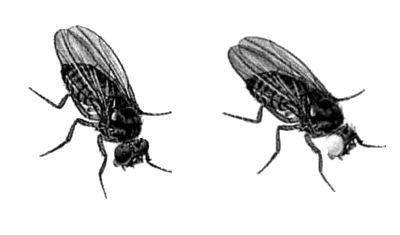

許多遺傳之謎頓時豁然開朗。以高几率(事實上是50%)代代遺傳的性狀為顯性,例如哈布斯堡家族下垂的下唇。其他在族譜上偶爾發生且經常隔代出現的性狀,則可能是隱性。就隱性基因而言,個體必須帶有兩個隱性基因,才能表現出其相應的性狀。僅攜帶一個基因的個體,稱為帶因者(carrier):他們本身不會出現相應的性狀,但是可以將此基因傳給下一代。因為身體無法製造色素,而造成皮膚與毛髮明顯呈現白色的白化症(albinism),就是以這種方式傳遞的隱性性狀。因此,白化症患者必定有兩個分別來自雙親的白化症基因。這時雙親可能一點也看不出擁有這種基因,如果他們都只有一個基因(這種情況經常發生),那麼他們倆都是帶因者,而這種性狀至少跳過了一代。一個有名的例子是斯本內牧師(William Archibald Spooner),他是白化症患者,此外他動輒會出現一種特殊的語言混亂(同時有這兩種病症可能只是巧合),例如他會把a well-oiled bi-cycle說成a well-boiled icicle。後來這種首音互換的現象即依他的名字命名為「斯本內現象」(spoonerism)。

心理學家戈達德(Henry Goddard)於1912年發表了另一項極具影響力的研究,他創造了「低能」(moron)一詞來描述所謂的「卡里凱克家族」(Kallikak Family)。這是由同一位男性祖先的嫡系和旁系發展出來的家族的故事。這位男士在參加美國獨立戰爭時,和在酒館遇到的「弱智」少女生下了一個非婚子,不過他同時也有一個合法的家庭。根據戈達德的說法,卡里凱克庶出的家族非常糟糕,「是有缺陷的退化種族」,而合法家族則都是高尚正直的社區中堅分了。對戈達德而言,這個「自然的遺傳實驗」是好基因對照壞基因的典型實例。這種觀點反映在他為這個家族選擇的假名Kallikak上,這個名字由兩個希臘字混合而成,前半來自kalos,「美麗」與「美譽」之意,後半則是kakos,「不良」之意。

希特勒表示,國家「必須規定,任何明顯有病或有遺傳性疾病,並可能將此類病症遺傳給後代子孫的人,不得繁衍後代,此規定須切實執行」。他也曾表示,「身心不健全者和不合格者不得讓子孫承受相同的痛苦。」1933年,希特勒掌權后不久,納粹就通過了全面的絕育法,名為「防止後代遺傳缺陷法」,這顯然是仿效美國的範本。(勞克林還以出版該法的翻譯本為榮。)3年內,22.5萬人遭受絕育之苦。

孟德爾之前的遺傳學:假設精|子的頭部內有一個預先形成的迷你個體,稱做「雛型人」

我母親在製造卵細胞時,這兩條第12號染色體發生重組(交換段落),最後成為了我。因此我從母親那兒遺傳到的第12號染色體,可視為是由我外祖父母的第12號染色體拼接而成的。當然,我母親從我外婆那兒遺傳到的第12號染色體,則是由她外祖父母的第12號染色體拼接而成的,依此類推。

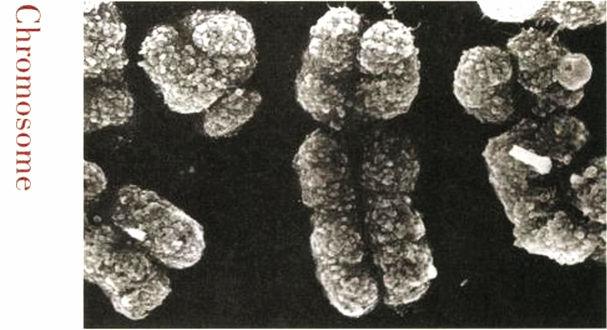

電子顯微鏡下的人類X染色體

一般認為大象是所有已知動物中繁殖最慢的動物。我花了不少工夫估計它自然增加的最小可能速率:我們可以假設大象在30歲時繁殖,然後持續繁殖到90歲,在這段期間產下三對小象;若是如此,到了第五個世紀,就會有1500萬隻大象是第一對大象的後代。

19世紀時以誇張手法畫出的納馬婦女,作為倫敦展覽會的廣告。

九_九_藏_書

由於達爾文的關係,高爾頓對於某些血統的傑出人士特別多的現象非常敏感;他們共同的祖父伊拉斯謨·達爾文(Erasmus Darwin)也是當代的智識巨擘。1869年,他發表了一篇集其優生觀念之大成的論文,名為《遺傳天才:其法則與後果之探究》(Hereditary Genius:An Inquiry into Its Laws andConsequences)。他在文中主要想證明,才能就像哈布斯堡唇這類簡單的遺傳特徵,的確會在家族裡流傳。例如他指出,有些家族世代皆出法官。他的分析大半略而不提環境的影響,畢竟相較於佃農之子,傑出法官之子的確比較有機會成為法官,就算沒別的原因,光靠父親在法律界的人脈就有影響。不過高爾頓也並未完全忽略環境的影響,「天性∕教養」二分法就是他首先提出的,但出典可能是莎士比亞筆下無可救藥的惡棍卡利班(Caliban):「惡魔,天生的惡魔,即便教養也無法改變其天性。」(引自《暴風雨》一劇)然而,高爾頓無疑深信他的分析結果,他寫道:

1910年,在鐵路大亨的遺孀贊助下,達文波特在冷泉港成立了優生學記錄室(Eugenics Record Office)。它的任務是搜集從癲癇症到犯罪等遺傳性狀的基本信息,也就是血統信息。它成為美國優生運動的神經中樞。冷泉港實驗室在當時的任務與今日大致相同:今天我們努力成為遺傳研究的前鋒,當年達文波特也是秉持相同的宏願,只不過他們的前線是優生學。然而,由達文波特發起的這項研究計劃,顯然從一開始就有嚴重的瑕疵,並在無意間造成可怕的後果。

孟德爾的研究結果顯示,的確有些東西是代代相傳,而且是實際的物質。但這些物質的本質究竟是什麼?

科學種族主義:上圖為1922年按照原始國族類別對美國民眾「社會適應能力不足」情況所作分析,包括所屬族群、出生地等。勞克林以「社會適應能力不足」作為各種「罪惡」的統稱,涵蓋弱智、瘋狂、犯罪、癲癇、肺結核、盲、聾、畸型、不能自立等等。他根據各個群組在美國人口總數中所佔比例,計算出每個群組的人因「社會適應能力不足」而進入收容所的合理「配額」。

自然族群擁有龐大的繁殖潛力。以果蠅為例,果蠅完成一個世代只需10天,每隻雌蠅可以產下300多顆卵(其中有一半是雌蠅)。從一對果蠅開始,只要一個月(也就是三個世代之後)就以得到150×150×150隻果蠅,亦即一對果蠅在一個月內就可以繁殖出超過300萬隻果蠅。達爾文選擇以繁殖譜繫上另一端的物種來說明重點:

達文波特的得力助手勞克林(Harry Laughlin)名氣不如格蘭特,但無疑也是當時最具影響力的「科學」種族主義代表。勞克林是愛德華州的傳教士之子,專長於賽馬的血統與雞的飼育。他也督導優生學記錄室的運作,但他最厲害的功夫還是遊說。他以優生學之名狂熱地宣傳強制絕育的方法,主張限制在遺傳上有疑慮的外國移民(也就是非北歐人)。就歷史觀點而言,他最重要的角色是以專家證人的身份,出席國會的移民聽證會。勞克林完全被自己的偏見左右,不過這一切當然是以「科學」之名為掩飾的。當數據出現疑問時,他會矇混過關。例如,當他無意間發現猶太移民的小孩在公立學校的表現優於本地生時,他會改變提交的類別,將猶太人按出生國別分類,藉以沖淡他們優秀的表現。1924年通過的約翰遜-瑞德移民法(Johnson-Reed Immigration Act),嚴格限制了南歐與其他地方的移民,被格蘭特之流視為一大勝利,這也是勞克林最得意的時刻。在此的幾年前,柯立芝(CalvinCoolidge)擔任副總統時,就已公然宣布「美國必須為美國人所有」,刻意忽略美國原住民與美國的移民歷史,而他在成為總統后,更將自己的意念化為法律。

1)兩條 2)四條 3)六條 4)八條

在現代,優生學一詞惡名昭彰,經常與種族主義和納粹相連,屬於遺傳學史上最好能遺忘的黑暗名詞。然而我們也該知道,在19世紀、20世紀之交時,優生學並未有此污名,當時許多人認為它具有真正的潛力,不僅能改善整體社會,也能改善社會裡的許多個人。當時大力支持優生學的人,若在今日可能會被稱為「自由左派人士」。主張以漸進方式進行改革的費邊社會主義者(Fabian socialist)是當時最進步的一些思想家,他們就積極擁護優生學,包括作家蕭伯納在內。他寫道:「優生學的理念是拯救人類文明的惟一方法,現在我們已找不到任何拒絕面對這個事實的合理借口。」離開收容所便無法生存的人,是社會上長期存在的問題,而優生學似乎就是解決之道。

高爾頓引進「優生學」一詞(eugenics,源自希臘文,字義為「生而優良」[good in birth]),用以描述將基本的農業育種原則應用在人類身上。後來優生學指的是「自我導向的人類進化」(self-directed human evolution),優生學者認為,只要刻意選擇誰該生小孩,就能消除維多利亞時代的人所憂慮的「優生危機」。他們之所以會有這種想法,是因為當時所謂次等血統的生育率高,而優秀的中產階級則通常是小家庭。

哥倫比亞大學醫學院的學生瑟頓(Walter Sutton),發現染色體與孟德爾的神秘因子有許多相同之處。瑟頓研究蚱蜢的染色體,發現它們大多成對出現,跟孟德爾的成對因子一樣。但是瑟頓也發現有一種細胞的染色體並不成對,那就是性細胞。蚱蜢精|子只有一組染色體,而不是成對的兩組,這與孟德爾所描述的完全相符。孟德爾發現,豌豆植物的精細胞中,只攜帶各種特定因子中的一份。孟德爾的遺傳因子(即現在我們所說的基因)顯然位於染色體上。在德國獨立進行研究的波弗利(Theodor Boveri)也得到和瑟頓相同的結論,後來他們的研究所促成的生物革命,就稱為瑟頓-波弗利染色體遺傳理論。基因突然成為實際存在的物質,而且位於用顯微鏡就可以實際看到的染色體上。

優生學只是高爾頓的眾多興趣之一。擁護他的人稱他為博學之士,批評者則把他貶為業餘人士。事實上,他在地理學、人類學、心理學、遺傳學、氣象學與統計學等領域貢獻卓著,並在犯罪學領域,為指紋分析奠定了穩固的科學基礎。高爾頓出生於1822年,家境富裕,他研習醫學和數學,但成績很令人失望。他21歲時喪父,從此擺脫父親的束縛,並獲得可觀的遺產,年輕的高爾頓便充分運用這兩點。在過了整整6年典型的輟學富家子漫無目標的生活后,高爾頓終於安定下來,成為了維多利亞時代的領導階層,成就頗豐。1850年到1852年,他率領一支探險隊,前往當時罕為人知的非洲西南部地區,因而成名。在他描述的探險旅程中,我們發現能將他許多興趣串連起來的一條線索:他偏好計算和測量任何事物。高爾頓惟有在將現象簡化成數字時,才會感到快樂。

我母親邦妮·琴恩(Bonnie Jean)相信基因,以我外公的蘇格蘭血統為榮,認為他具有誠實、勤奮與節儉等蘇格蘭傳統美德。她本人也擁有這些特質,且認為這肯定傳承自她的父親。但他不幸早逝,留給她的身外之物只有她小時候從格拉斯哥(Glasgow)訂購來送她的蘇格蘭裙。或許正因如此,她才特別珍惜她父親的生物遺產,更甚於物質遺產。

摩根的果蠅還透露出其他的秘密。摩根和他的學生在研究相同染色體的基因時,發現在精細胞與卵細胞的製造過程中,染色體會先斷裂、再重新組成,也就是說摩根在開始時對瑟頓-波弗利理論的反對看法,其實並沒有根據。以現代遺傳學的說法,這種斷裂再重新組成的「重組作用」(recombination),使成對染色體之間的基因發生易位。換句話說,例如我從母親遺傳到的第12號染色體(另一個當然來自我父親),實際上是我母親本身兩條第12巧染色體的混合物,她這兩條染色體分別來自我外婆和我外公。

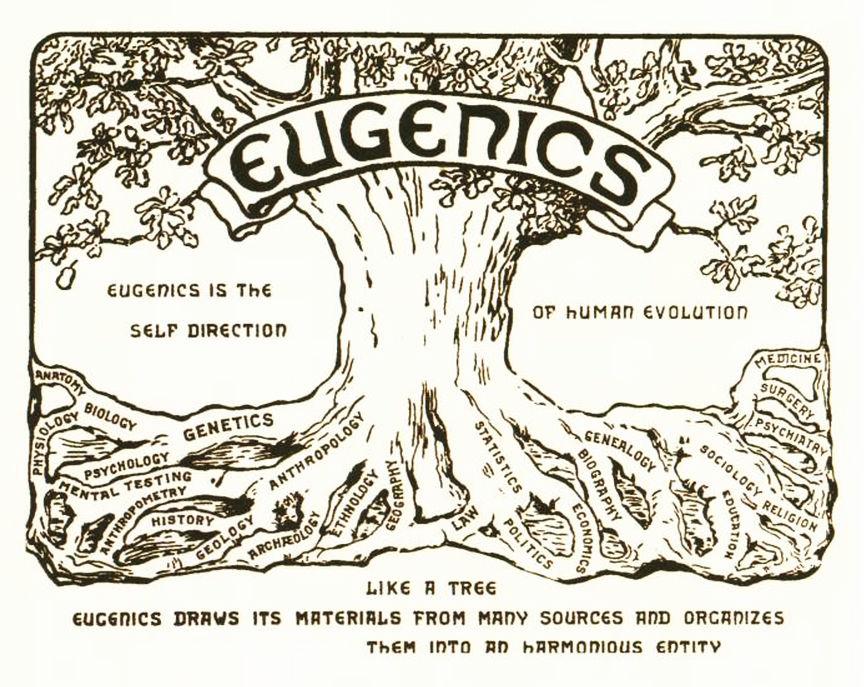

在20世紀前半葉,民眾認為優生學是人類自行控制進化命運的機會。圖上的宣傳文字寫道:優生學就像一株大樹,從許多來源吸收養分,融為一體。樹根上標出了遺傳學、人類學、精神病學、心智測驗、政治學、社會學、宗教等等。

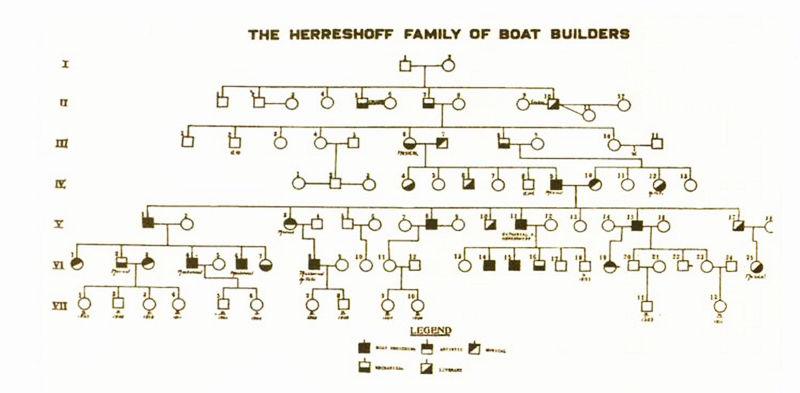

不可靠的遺傳學:達文波特以家譜顯示造船能力的遺傳方式。他未能將環境影響列入考慮,亦即,造船匠的兒子之所以比較能繼承父親衣缽,是耳濡目染的結果。

https://read.99csw•com

可悲的是,在美國,勞克林努力推動的約翰遜-瑞德移民法也沒有任何漏洞。對許多逃離納粹迫害的猶太人而言,美國應該是他們優先考慮的目的地,但是美國充滿限制且具有種族主義傾向的移民政策,使許多人不得其門而入。勞克林的絕育法不僅為希特勒可怕的計劃提供了範本,他對美國移民法的影響更意味著美國會背棄德國猶太人,讓他們葬送在納粹手中。

11歲的小沃森、妹妹伊麗莎白和父親詹姆斯

相較於增加優良基因出現的頻率,美國人的焦點則在消除壞基因上,這起源於針對家族性「退化」(degeneration)與「弱智」(feeblemindedness)所做的一些重要研究,這兩個字眼彰顯出美國人對遺傳「劣化」的固執。1875年,達格代爾(Richard Dugdale)發表了對紐約州北部朱克(Juke,假名)家族的研究。根據他的記述,這個家族接連數代都出了壞胚子,像謀殺犯、酗酒者和強|奸犯。在他們家鄉一帶,「朱克」是一個充滿恥辱的姓氏。

長久以來,遺傳疾病一直糾纏著人類。在查理二世這類的例子中,甚至對歷史造成直接的影響。追溯診斷指出,在美國獨立戰爭中失去新大陸這個殖民地的英王喬治三世(GeorgeⅢ),患有一種稱為紫質症(porphyria)的遺傳疾病,致使他不時精神錯亂。有些歷史學家,特別是英國的歷史學者認為,喬治國王因病分心,美國人才能在逆境中獲得軍事勝利。儘管大部分的遺傳疾病並未對地緣政治造成影響,卻讓受害的家族飽受折磨且通常結局悲慘,有時甚至糾纏數代。遺傳學並不僅止於了解我們的容貌為什麼與父母相似,也是為了對付人類最古老的一些敵人:造成遺傳疾病的基因缺陷。

1)風力 2)電力 3)水力 4)雨量

達文波特用孟德爾的方法來分析他建立的人類性狀系譜。起初,他的注意力局限在一些簡單的性狀上,例如白化症(albinism,隱性)與亨廷頓氏症(Huntington disease,顯性),他也正確識別出這些性狀的遺傳模式。在早期的成功之後,他便全力投入人類行為的遺傳研究,而且什麼都研究。他只需要家譜及家族歷史的相關信息(亦即家譜上有誰出現過他在研究的特定特徵),就能獲得有關其基本遺傳學的結論。只要看一下他在1911年發表的著作《遺傳與優生學的關係》(Heredity in Relation to Eugenics),就能了解達文波特的計劃範圍之廣了。他選擇具有音樂與文學才能的家族,以及「具有機械與發明能力,特別是與造船有關之能力的家族」(他顯然認為自己在追蹤造船能力基因的傳遞),列出他們的家譜。達文波特甚至宣稱,他能夠識別與不同姓氏有關的獨特家庭類型。因此,姓氏為Twinings的人通常「寬肩、黑髮、大鼻子、神經質、容易發火,但不會記仇,濃眉、生性幽默、滑稽;熱愛音樂與馬」。

最後找出正確答案的人是孟德爾。然而無論以哪一種標準來看,他都不像科學界的超級巨星。孟德爾1822年出生於現今捷克境內的農民家庭,在鄉下學校的表現優異,21歲就進入奧古斯丁教派設於布爾諾(Brünn)的修道院。在歷經擔任教區教士的慘痛經驗后(他在擔任佈道之神職后精神崩潰),他嘗試從事教職。據說他是個優秀的老師,但是要成為合格的全科教師,就必須通過考試,可惜他沒通過。於是修道院的院長奈普(Napp)派他到維也納大學進修,要他為重新應試苦讀。雖然在維也納時,孟德爾在物理學上的表現相當優異,但他還是沒通過考試,後來一直只能擔任代課老師。

夏普是效率超高的說客。1907年,印第安納州通過史上第一條強制絕育法,授權對證實為「罪犯、白痴、強|奸犯與低能兒」的人做絕育手術。

他所接受的物理學訓練,顯然對他在研究上的突破頗有貢獻,因為他採取了與當時的生物學家不同的做法,以定量方式處理問題。他不僅指出紅、白花雜交後會產生一些紅的和一些白的子代,還實際計算它們的數量,發現子代的紅白比例可能具有重要意義,事實上也的確如此。可是在將論文送給多位傑出科學家后,孟德爾卻發現他完全被科學界所忽略。他試圖引起注意的做法卻招致反效果。他寫信給他認識的當代科學大師,慕尼黑生物學家內格里(Karl Nageli),請他重複自己的實驗,還附上140包清楚標示的種子。其實這是多此一舉,因為內格里認為這位默默無聞的修士應該幫自己做實驗,而不是反過來要他親自動手。因此他將自己最喜愛的山柳菊屬植物(hawkweed)的種子送給孟德爾,反而要這位修士以不同的物種重現自己的實驗結果。只可惜基於多種因素,山柳菊屬植物並不適合用於重複孟德爾的豌豆實驗。這整個實驗只是浪費了他的時間。

1925年得州博覽會優良家庭比賽的「大家庭獎」得主

有些假設偶爾會明白指出,但也經常以暗示的方式告訴我們,嬰兒生時都非常相似,而造成男孩之間以及男人之間有所差異的惟一原因,就在於勤奮努力和道德影響,這在教導兒童學好的故事中特別常見,但我對這種假設卻感到無法忍受。我堅決反對天生平等論的虛假主張。

維多利亞時代的人將相同的邏輯套用在人類身上。他們環顧四周,發現所見令人憂心。循規蹈矩、注重道德、工作勤奮的中產階級,繁衍速度遠不及骯髒、不道德又懶惰的下層階級。他們認為,守規矩、注重道德和勤勞的美德,就跟骯髒、放縱與懶惰的惡習一樣會世代相傳。這類性格必定具有遺傳性,因此對維多利亞時代的人而言,「道德」與「不道德」只是達爾文的兩個遺傳變異而巳。如果低下階層的繁殖速率比高尚階級快,那麼人口裡的「壞」遺傳因子將會增加。人類將會毀滅!人類會逐步邁向墮落,因為「不道德」的遺傳因子將愈來愈普遍。

優生學記錄室的工作人員與冷泉港實驗室人員。達文波特(中)認為女性在遺傳上比較適合收集血統資料,並以此信念作為聘僱原則。

高爾頓對量化的熱情,使他獲得現代統計學的許多基本原理,引導出一些高明的觀察結果。例如,他會測試祈禱的功效。他想如采祈禱有用的話,最常祈禱的人應該佔有優勢,為了測試這個假設,他開始研究英國君主的壽命。每個星期天,英國國教教會在做禮拜時,都會按公禱書懇求上帝「賜予國王∕女王天恩,使之萬壽無疆、福祿雙全」。高爾頓推論,所有的祈禱的累積效果應該很有用。事實上,祈禱似乎沒有效:他發現英國君主平均比其他的英國貴族早逝。

重新發現孟德爾的研究及隨之而來的突破,使各界對遺傳學的社會意義興趣激增。在18世紀和19世紀,科學家努力掌握遺傳的精確機制,而民眾則日益關切「退化階層」(degenerate class)對社會所造成的負擔,所謂「退化階層」指救濟院,感化院與精神病院里的人。該如何處置這些人呢?是要仁慈地對待他們,還是乾脆忽視不管,各方的看法不一。傾向於不要仁慈對待他們的人宣稱,仁慈只會讓這些人不思努力,永遠仰賴國家或私人機構的慷慨賑濟;但傾向於仁慈對侍的人則認為,忽視他們只會使這些不幸的人處於沒有能力自助的狀態,永遠無法脫離困頓。

如同摩根的果蠅,維多利亞女王也是性聯遺傳的著名實例。她的一個X染色體上有血友病(hemophilia)的突變基因,罹患這種「流血病」的人無法正常凝血。由於她的另一條染色體正常,而血友病基因是隱性,因此她本人並未得病,只是帶因者。她女兒也未得病,顯然她們倆至少都有一個正常基因,但是維多利亞的兒子們就不都是這麼幸運了。如同所有的雄性動物(包括雄果蠅在內),維多利亞的兒子都只有一條X染色體,而且這條染色體肯定遺傳自維多利亞(他們的Y染色體只可能來自維多利亞的丈夫艾伯特親王)。維多利亞有一個突變基因和一個正常基因,因此她每個兒子都有50%的幾率罹患血友病。利奧波德王子(Prince Leopold)

九九藏書就抽到了下下籤:他患了血友病,31歲時因小摔一跤而流血至死。維多利亞的兩位女兒艾麗斯(Alice)與比阿特麗斯(Beatrice)都從母親身上遺傳到突變基因,因此都是帶因者,各自生下攜帶血友病基因的兒女。艾麗斯的孫子,俄羅斯王位繼承人皇太子亞歷克西斯(Alexis)就罹患血友病,就算俄國大革命時布爾什維克黨人未能搶先殺了他,他肯定也會早逝。達文波特的一切作為,處處都有優生思想的影子。例如,他相信女性的觀察力與社交技巧優於男性,因此刻意僱用女性做現場研究員。但是為了奉行優生學的主要目標,亦即減少壞基因和增加好基因,他最多只僱用這些女性三年。因為她們聰明又受過教育,理所當然擁有好基因,優生學記錄室自不宜久留她們,以免她們無法成家並將寶貴的基因傳給下一代。

單選題:

儘管如此,到了20世紀中葉,正統的遺傳學仍面臨重大的公關問題,特別是人類遺傳學,正是受累于優生學。1948年,我第一次來到冷泉港時(當時已關閉的優生學記錄室舊址),甚至沒有人會提及以「優」開頭的字眼。儘管圖書館的書架上還放著德國過期的《種族衛生學期刊》(Journal of Racial Hygiene),但就是沒人願意談論我們這門科學的過去。

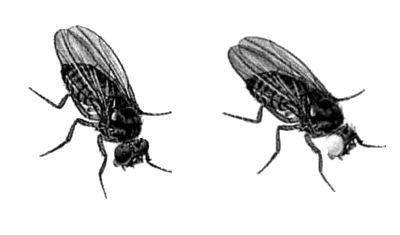

Drosophila Melanogaster

摩根並不是第一位拿果蠅來像繁殖實驗的科學家,這美名應該屬於哈佛的一間實驗室,他們在1901年就用果蠅作過研究。不過果蠅能進入科學殿堂,還是得歸功於摩根的研究。果蠅非常適合用於遺傳實驗。它們很容易找(只要曾在夏天把香蕉放到爛而忘了吃的人,肯定知道這是什麼意思)、很容易養(拿香蕉喂它們就行了),只要一個牛奶瓶就可以裝數百隻果蠅(摩根的學生取得牛奶瓶易如反掌,他們趁黎明時跑到附近曼哈頓住宅區,偷偷拿走住戶放在門階上的空牛奶瓶):而且它們會不斷地繁殖(大約10天就可以完成整個世代,每隻雌蠅可產下數百顆卵)。於是從1907年開始,摩根和他的學生(所謂「摩根的孩子們」)就在他們以骯髒、蟑螂橫行和香蕉腐臭味著稱的實驗室(昵稱為「果蠅室」),展開果蠅研究。

孟徳爾以農夫與園丁經年觀察到的變異性狀為研究基礎,例如豌豆有黃色與綠色、皺皮與平滑之分,但摩根在研究果蠅時,沒有任何已經確立的遺傳差異可用。但是若要研究遺傳學,就必須得分隔出一些明顯不同的性狀,再追蹤它們在世代之間的遺傳情況才行。因此摩根的首要目標是尋找果蠅的變種,相當於黃色或皺皮的豌豆。他要尋找的是新的遺傳性狀,亦即在族群中出現的隨機變異。

摩根並不是第一位拿果蠅來像繁殖實驗的科學家,這美名應該屬於哈佛的一間實驗室,他們在1901年就用果蠅作過研究。不過果蠅能進入科學殿堂,還是得歸功於摩根的研究。果蠅非常適合用於遺傳實驗。它們很容易找(只要曾在夏天把香蕉放到爛而忘了吃的人,肯定知道這是什麼意思)、很容易養(拿香蕉喂它們就行了),只要一個牛奶瓶就可以裝數百隻果蠅(摩根的學生取得牛奶瓶易如反掌,他們趁黎明時跑到附近曼哈頓住宅區,偷偷拿走住戶放在門階上的空牛奶瓶):而且它們會不斷地繁殖(大約10天就可以完成整個世代,每隻雌蠅可產下數百顆卵)。於是從1907年開始,摩根和他的學生(所謂「摩根的孩子們」)就在他們以骯髒、蟑螂橫行和香蕉腐臭味著稱的實驗室(昵稱為「果蠅室」),展開果蠅研究。

孟徳爾以農夫與園丁經年觀察到的變異性狀為研究基礎,例如豌豆有黃色與綠色、皺皮與平滑之分,但摩根在研究果蠅時,沒有任何已經確立的遺傳差異可用。但是若要研究遺傳學,就必須得分隔出一些明顯不同的性狀,再追蹤它們在世代之間的遺傳情況才行。因此摩根的首要目標是尋找果蠅的變種,相當於黃色或皺皮的豌豆。他要尋找的是新的遺傳性狀,亦即在族群中出現的隨機變異。

[答案是2)、2)、1)。懷恩多特是雞的一個品系,安培是電流單位,祖魯為南非一個部族]

在成長過程中,我老是跟母親爭論天性(nature)和教養(nurture)在我們的成長中所扮演的角色孰輕孰重。我認為教養重於天性,深信想成為什麼樣的人完全掌握在自己手中,拒絕接受基因具有重要角色的說法,寧可將祖母的極度肥胖歸因於暴食。如果她的身材是基因的產物,未來我也可能身材粗壯。然而,即使還是位青少年,我也不會反駁遺傳的基本原則,也就是「龍生龍,鳳生鳳」。我跟母親爭論的是複雜的特質,例如性格特質,而不是代代相傳、造成「家族容貌相似」的單純特徵,當時我雖然是固執的少年,可仍明白這一點。我繼承了我母親的鼻子,而我兒子鄧肯(Duncan)又繼承了我的。

摩根最先發現的一個變種非常有用。正常果蠅是紅眼,變種果蠅則是白眼。他也發現白眼果蠅通常是雄蠅。當時已知果蠅的性別是由染色體所決定,人類的性別也一樣。雌蠅有兩條X染色體,雄蠅則有一條X染色體和一條小得多的Y染色體。在了解這些信息后,白眼的結果突然變得合理。決定眼睛顏色的基因位於X染色體上,而白眼的突變基因W為隱性。由於雄蠅只有一條X染色體,在沒有顯性基因的壓抑下,即使是隱性基因也會自動顯現。白眼雌蠅較罕見,因為它們通常只有一個W,因此顯現的是顯性的紅眼。在找到控制眼睛顏色的基因與X染色體之間的關聯后,儘管剛開始時態度有所保留,摩根還是有效證實了瑟頓-波弗利理論。他也發現了「性聯遺傳」(sex-linkage)的例子。所謂性聯遺傳是指一個特定的特徵在一種性別中出現的比例特別高。

在觀察到豌豆有綠(G)與黃(Y)兩種不同的顏色后,孟德爾推論豌豆的顏色基因有兩種。若豌豆要成為綠色,就必須要有兩個G顏色基因,此時我們稱該豌豆的顏色基因為GG。因此,它必定是各從一個親代接收到一個G顏色基因。然而,黃色豌豆則是YY與YG組合下的產物,只要有一個Y顏色基因就足夠產生黃色豌豆,Y會蓋過G。因為在YG的例子中,Y的訊號蓋過G的訊號,我們稱Y為「顯性」(dominant),比較弱的G顏色基因則稱為「隱性」(recessive)。每個親代的豌豆植物都有兩個豌豆顏色基因,但只會將其中一個傳給子代;子代的另一個顏色基因則是由另一個親代提供。以植物為例,花粉粒中包含精細胞,這是雄性貢獻給下一代的,每個精細胞都只含一個豌豆顏色基因。具有YG組合的親代豌豆,會製造出包含Y或G顏色基因的精|子。孟德爾發現這個選取過程是隨機的:植物產生的精|子當中,50%的精|子會有Y顏色基因,50%會有G顏色基因。

夏普大肆宣傳自己成功治愈克勞森的病例(順便一提,對於這點我們只有夏普自己的報告作為佐證),藉以證明這種手術能有效治療克勞森這類人,也就是所有的「退化者」。絕育手術有兩個作用:首先,它可以阻止退化行為,如同夏普宣稱它阻止了克勞森的退化行為。光是這一點就能為社會省下大筆金錢,因為這些原本需要監禁在監獄或精神病院里的人都會變得「安全」無虞,可以釋放。其次,這樣一來,可以防止像克勞森這類的人將劣等的(退化)基因傳給後代。夏普相信,絕育是解決優生危機的完美方法。

如同格蘭特,勞克林在納粹黨里也有崇拜者,他們效法他所催生的美國法律,訂立了自己的法律。1936年,海德堡大學以勞克林是「美國種族政策高瞻遠矚的代表」為由,頒贈他榮譽學位,他也興高采烈地接受。諷刺的是,最終勞克林卻因罹患晚發性癲癇症,晚景凄涼。他在專業生涯中時時刻刻倡導要對癲癇患者施以絕育,聲稱他們是遺傳性的「退化者」。

絕育的做法在美國之外同樣盛行,不僅在納粹德國,瑞士與斯堪的納維亞諸國也制定了類似的法律。

無論達文波特的科學計劃成敗與否,優生運動已然發展出自己的動力。優生學協會(Eugenics Society)的地方分會在得州博覽會中舉辦競賽,頒獎給顯然未受「壞基因」污染的家庭。以往只展出得獎牛羊的博覽會,現在也在節目里加入「優良寶寶」與「優良家庭」的比賽。這些活動實際上是在鼓勵積極優生學,誘使「適合」的人生育小孩。在初期的女性運動中,優生甚至被視為是必需的。支持節育的女性主義者,如英國的斯托普斯(Marie Stopes)及「家庭計劃」組織(Planned Parenthood)的創辦人桑格(Margaret Sanger),都將節育視為優生學的一種形式。桑格在1919年言簡意賅地表示:「讓適合的家庭生育更多小孩,讓不適合的家庭少生小孩,這就是節育的主要議題。」

科學家使用日益精良的顯微鏡,研究細胞的微小結構,並且在孟德爾過世的1884年左右,創造了「染色體」(chromosome)這個詞,用以指稱細胞核內的細長線狀物質。不過,一直到1902年,他們才把孟德爾和染色體聯想在一起。

可靠的遺傳學:達文波特以家譜顯示白化症的遺傳方式

只要小心地選擇,我們很容易就可以培育出特別會跑,或擅長做某些事的狗或馬的永久品種,因此只要通過連續數代明智的婚姻,要產生具有高度天賦的人種,也是實際可行的。

到了19世紀初,更精良的顯微鏡推翻了先成論,因為無論多努力,都無法在精|子或卵子里看到蜷縮的雛型人。雖然泛生論這個錯誤觀念較早出現,但持續的時間反而較久,該理論堅持,這是因為微芽太小而看不到的緣故,但最終德國生物學家魏斯曼(August Weismann)還是推翻了泛生論。魏斯曼主張遺傳取決於世代之間種質(germ plasm)的連續性,因此個體一生中的身體變化,無法傳遞給後代。