05 DNA、金錢與藥物:生物技術的新世界

律師不僅替新發明,也替促成這些發明的想法和概念申請專利,這種積極做法對新技術的廣泛使用性造成的傷害更大。由李德(Phil Leder)培育出來的基因改造鼠就是一個很好的例子。李德率領的哈佛大學研究小組,在研究癌症的過程中培育出一種特別容易罹患乳癌的小鼠。他們採用既有的技術,把用基因工程改造過的癌基因插入小鼠的受精卵里。由於誘發小鼠罹患癌症的因子可能與誘發人類癌症的因子類似,因此科學家預期這種「腫瘤鼠」(onco-mouse)可以幫助我們了解人類的癌症。但是,哈佛的律師群不只是針對李德研究小組所培育的小鼠申請專利,而且把所有容易罹癌的轉基因動物都包含在內——他們甚至沒有把範圍限定在鼠輩。這個專利保護傘在1988年通過,此後這種容易罹癌的小型嚙齒動物就被取了「哈佛鼠」(Harvard mouse)的綽號。

事實上,由於李德的研究實驗是由杜邦公司出錢資助,因此研究成果的商業權利不屬於哈佛大學,而是屬於這家化學大廠。其實「哈佛鼠」應該叫作「杜邦鼠」才對。無論名字為何,這項專利對癌症研究的影響非常深遠,也招致了反效果。

誘導細菌製造人類蛋白質是件棘手的事,尤其是人類基因中非編碼的DNA片段,即插入序列。由於細菌沒有插入序列,因此無法處理它們。人類細胞會小心地「編輯」信使RNA,移除這些非編碼片段,但不具這種能力的細菌無法從人類基因製造蛋白質。因此,若要利用大腸桿菌從人類基因製造人類蛋白質的話,勢必得先克服插入序列的問題。

根據估計,美國大約有800萬名糖尿病患者,因此胰島素可說是生物技術的金礦。波耶和史旺森並非惟一看出這個潛在商機的人,波耶在加州大學舊金山分校的一群同事,以及哈佛大學的吉爾伯特也看出克隆人類胰島素的科學與商業價值。1978年5月,吉爾伯特和其他幾位歐美人士共組Biogen(「生物基因」)公司,這個商機的賭注提高了。Biogen和Genentech的起源對比恰恰證明了當時事情的發展有多快。Genentech是由願意苦幹的27歲青年人所籌劃;Biogen則是由一群老練的風險投資家所成立,並且積極網羅一流科學家。Genentech是在舊金山的酒吧誕生,Biogen則是在豪華的歐洲飯店成立。但是這兩家公司都有相同的願景,其中都包含胰島素。競賽就此展開。

結果這10分鐘延長為數小時,他們在會談結束后還轉往附近的丘吉爾酒吧喝了幾杯啤酒,史旺森發現自己成功地喚醒了一位蟄伏的企業家(在德利區高中1954年的畢業紀念冊里,當時擔任班長的波耶就曾宣布,他的抱負是「當成功的商人」)。

Genentech在胰島素上的成功使生物科技廣受重視。25年後,包含重組DNA技術在內的基因工程學已成為藥物開發產業的必備工具。基因工程讓原本難以獲得的人類蛋白質得以生產。在許多例子中,以基因工程製造的蛋白質在用於治療及診斷時,比先前的產品更安全,例如侏儒症。侏儒症經常是缺乏人類生長激素(human growth hormone, HGH)所造成的,醫生最早在1959年已開始用HGH治療侏儒症,當時HGH只能取自屍體的腦部。這種治療法原本很順利,但後來發現這有可能導致嚴重感染的危險,病人有時會罹患CJD (Creutzfeldt-Jakob disease),一種可怕的腦退化症,與俗稱的瘋牛病類似。1985年,美國食品藥物管理局(FDA)開始禁止使用取自屍體的HGH。幸好Genentech所研發、不會有感染危險的重組HGH,正巧在同年獲得使用核准。

光是進入P4實驗室就是一項嚴苛的考驗。在脫掉所有衣物后,每位研究員必須穿上政府提供的白色男用短內褲、黑橡膠靴、類似睡衣的藍外衣、類似醫院里穿的后開式褐色長袍、兩雙手套和類似浴帽的塑料帽。然後所有的東西都必須很快地用甲醛沖洗,一件都不能漏,包括所有設備:各種裝置、瓶子和玻璃製品。連寫在紙上的實驗說明也都必須經過甲醛沖洗;因此這些研究員把實驗說明一張張放進密封袋,希望甲醛不會滲進去,把所有的紙變成皺皺巴巴棕色的一團,就像羊皮紙一樣。任何暴露在實驗室空氣中的文件最終都必須銷毀,因此這個哈佛團隊甚至不能帶實驗筆記進去。在穿過甲醛池后,他們走一小段樓梯到下層的P4實驗室去。任何人在離開實驗室時,都必須重複同樣冗長的消毒程序,包括淋浴在內。

但是史旺森不是惟一向禮來提出建議的人,其實禮來已經在贊助他們的競爭對手,甚至派主管到法國的斯特拉斯堡(Strasbourg)督導一項很有希望的克隆胰島素基因研究,對方所採取的方法與吉爾伯特類似。然而,當Genentech拔得頭籌的消息傳來時,禮來的注意力立即轉向加州。Genentech最後的實驗在1978年8月24日獲得確認,隔天Genentech和禮來立即簽約。生物技術的商業前景不再只是一個夢想。後來,Genentech在1980年9月上市,短短几分鐘內,它的股價就從35美元飆漲至89美元,創下華爾街史上股價上漲速度最快的紀錄。波耶和史旺森發現自己的身價在一夕之間躍升至6600萬美元!

設在費城附近的Centocor公司(現在屬強生集團旗下)便研發出了ReoPro,這種MAb專門鎖定附著在血小板上、促使血塊形成的一種蛋白質。ReoPro可防止血小板相連,減少致命血塊在病患體內形成的機會,例如接受血管造形術(angioplasty)的病人。在生技賭註上向來不落人後的Genentech也推出Herceptin,—種以特定形式的乳癌為目標的MAb。西雅圖的Immunex則製造出一種以MAb為主、用於治療類風濕性關節炎的藥物,稱為Enbrel。類風濕性關節炎與體內的特殊蛋白質「腫瘤壞死因子」(tumor neerosis factor, TNF)過量有關,而這種蛋白質與免疫系統的調控有關。Enbrel的功能在於捕捉過量的TNF分子,防止它們引發會對關節組織造成傷害的免疫反應。

這兩家互相競爭的新公司採取不同方法來解決這個問題。Genentech的策略是以化學方式合成基因中不含插入序列的部分,再把它插入質體內。事實上,他們等於以人工方式複製原本的基因。現在已經很少人使用這種麻煩的方法,但在當時而言,Genentech的策略很聰明。愛希勒瑪會議剛結束不久,一般對於基因克隆,特別是與人類基因有關的克隆,仍有許多質疑,相關規定非常嚴格。但是Genentech鑽這些規定的漏洞,使用人工複製的基因,而不是實際由人類身上取出的基因。他們可以在不受新規定掣肘的情形下,放手研究如何製造胰島素。

在生技產業的初期階段,大多數的公司都把注意力放在已經知道功能的蛋白質上。克隆人類胰島素註定要成功,畢竟,早在Genentech推出產品的50餘年前,人類就已經開始注射某種形式的胰島素。刺|激人體製造紅血球的蛋白質——紅血球生成素(epoetin alpha, EPO)也是一個實例。EPO的目標族群是因缺乏紅血球而罹患貧血

九_九_藏_書的洗腎病人。為了滿足對這種產品的需求,南加州的Amgen和Genetics Institute都研發了重組形式的EPO。這種EPO的功用及商業可行性都已經很確定,惟一未知的是哪一家公司會成為市場上的領導者。雖然Amgen的執行長萊斯曼(George Rathmann)學的是精微細膩的物理化學,但是對商業世界打混戰的局面倒相當適應。競爭引出他個性中粗獷的一面,跟他協商就像跟一頭巨熊角力,他閃爍的眼神彷彿在向你保證,他之所以重創你,完全是出於不得已。最後Amgen及其贊助廠商強生集團打贏了與Genetics Institute的官司,現在Amgen光靠EPO每年就賺進20億美元,成為生技市場上最大的公司,市值約640億美元。

成功的故事很少見,但我相信未來將會愈來愈多。由瑞士諾華製藥廠(Novartis)的化學家研發的藥物Gleevec,能治療一種稱為慢性骨髓性白血病(chronic myeloid leukemia, CML)的血癌,方法是針對這類癌細胞所產生的過多的細胞膜上受體蛋白質,阻斷它們的刺|激生長活動。如果在CML的早期階段使用Gleevec,通常可以形成長期不複發的緩解期,而且如果順利的話,許多病例將可真正痊癒。但是對一些不幸的患者而言,他們的病仍會複發,原因在於為細胞膜上受體蛋白質編碼的基因發生了新的突變,造成Gleevec失去功效。

在美國,這類案件是在陪審團前進行辯論的。Genentech的律師群篩選出的陪審員均不具大學學歷。因此,在科學家或熟諳科學的法律專家眼中的明顯之事,對該陪審團的成員來說並不明顯。結果陪審團的判決對Genetics Institute不利,判定Genentech的廣義專利權是有效的。這或許不是美國司法上的最佳判決,但這個案子卻成為一個範例:從此大家都會為自己的產品先申請專利,無論其使用的科學是否「明顯」。在未來的紛爭中,惟一重要的是誰先克隆出該基因。

以基因技術改造的生物體本身,遲早也可以取得專利。事實上,這方面最早的嘗試是在1972年,它涉及以傳統的遺傳學方法,而非重組DNA技術改造的一種細菌。這對生技業的暗示很明顯:如果以傳統技術改造的細菌能申請專利,那麼以新的重組方法改造的細菌應該也能。1972年,通用電氣公司研究部門的科學家恰克拉巴提(Anada Chakrabarty)替自己培養的一種假單胞細菌屬(pseudomonas)細菌申請專利,這種細菌可以當做全效型油漬降解劑。在此之前,分解漏油最有效的方法是使用數種不同的細菌,每種細菌各降解石油的一個成分。恰克拉巴提結合不同的質體,每種質體各自為一種不同的降解路徑編碼,從而製造出一種屬於假單孢菌屬的超級降解菌。最初恰克拉巴提的申請遭到拒絕,但是在歷經8年漫長的法律程序后,這項專利終於在1980年獲得核准,當時最高法院以五比四通過對他有利的判決,並在結論中指出「人類製造的活微生物是可申請專利的項目,惟該項目必須為人類發明才能與研究之結果」,如同此案例。

表皮生長因子的受體(epidermal growth factor receptor, EGFR),可能是抗癌藥物最重要的目標蛋白質之一。這種受體的數量在癌細胞(特別是乳癌和肺癌)中經常比在正常細胞中高出許多,這顯示它很可能可以成為藥物鎖定的目標。現在已經有數種專門阻斷EGFR作用的有效藥物處於臨床試驗的後期階段。雖然鎖定特定目標的藥物問世后,可以成為對抗癌症的強大新武器,但是在最初的緩解期后,隨著體內癌細胞發展出對新藥物的抵抗力,許多患者有可能複發。基於這個原因,許多人逐漸認為要對抗癌症,較好的長期方法是攻擊它們的營養供輸生命線。癌細胞和所有的細胞一樣,需要養分才能成長,而且它們是從附近的血管吸收養分。如果阻斷通往腫瘤的血管,最終可以使它們供應的癌細胞餓死。小腫瘤惟有在被新形成的血管浸潤(這種過程稱為「血管生成」[angiogenesis])時,才會變得危險,這個想法是福克曼(Judah Folkman)在20世紀60年代首先提出來的,當時他正在華府郊區的海軍醫學研究所服兵役。他是俄亥俄州猶太教教士之子,聰慧早熟,也是俄亥俄州立大學首位進入哈佛醫學院的畢業生。他上高中時就曾幫忙替一隻狗動手術,大學時發明出一種能在暫時切斷血液供應時冷卻肝髒的手術裝置。他在34歲時,成為哈佛大學史上最年輕的外科教授。然而,一直到最近科學家發現三種特定的生長因子后,才有辦法來試驗福克曼的抗血管生成想法,這三種生長因子對血管內皮細胞的生長很重要。為對抗這些生長因子所研發的抑製劑(亦即抗血管生成藥物),最終可望證明能有效治療許多形式的癌症。在福克曼提出真知灼見的40年後,我們或許終於可以在不久的將來治愈大多數的癌症,包括那些已經對最好的傳統抗癌藥物產生抵抗力的癌症。

最後這場競賽的贏家是Genentech,但也僅略勝一籌而已。吉爾伯特的團隊採用反轉錄酶方法,成功地克隆實驗鼠的胰島素基因,再誘導細菌製造小鼠的這種蛋白質。再來只要用人類基因重複此過程即可。然而Biogen就是在這個階段因法規作梗而慘遭滑鐵盧。要克隆人類DNA,吉爾伯特的團隊必須找到P4防護設施才行。他們設法說服英國軍方讓他們使用英格蘭南部的波頓·唐恩(Porton Down)生物戰實驗室。

作家霍爾(Stephen Hall)在他記述克隆胰島素競賽的書中,描述了吉爾伯特和同事們夢魘般的經歷:

儘管恰克拉巴提案具有澄清作用,但在早期,生物技術與法律之間的混亂情況仍無可避免。這中間涉及重要的利害關係(如同本書第十章探討的DNA指紋案),此外律師、陪審團和科學家經常說不同的語言。到了1983年,Genentech和Genetics Institute都已成功克隆出組織纖溶酶原活化物(tissue plasminogen activator, t-PA)的基因,這是一種重要的醫學武器,可以對付引起中風與心臟病的血塊。然而,Genetics Institute並沒有為此申請專利,因為他們認為克隆t-PA的基本科學方法顯而易見,換言之,是不可能取得專利的。但是Genentech提出申請,並成功取得專利,結果Genetics Institute變成侵害了Genentech的權利。

胰島素順理成章成為Genentech第一個商業目標。糖尿病是身體內製造的胰島素太少(第Ⅰ型)或根本沒有(第Ⅱ型),因此病人需要定期注射這種蛋白質。1921年之前,科學家還沒發現胰島素在調節血糖含量上的角色時,第Ⅰ型糖尿病是會致命的病。但在發現胰島素的功用后,生產胰島素供糖尿病患者使用就成為重要的產業。由於大多數的哺乳動物調節血糖含量的方式大致相同,因此我們可以利用家畜的胰島素,主要是豬和牛。豬和牛的胰島素跟人類的稍有不同:在50個氨基酸的蛋白質鏈中,豬胰島素和人類胰島素相差一個氨基酸,牛胰島九-九-藏-書素則相差三個氨基酸。這些差異偶爾會對病人不利,糖尿病患者有時會對「外來的」蛋白質過敏。避免過敏問題的生物技術法,就是提供糖尿病患者真正的人類胰島素。

在這方面,我們可以從大自然的實例中尋求解答,亦即實際模仿自然選擇的「引導式分子進化」(directed molecular evolution)程序。在自然選擇中,新變種是由突變隨機產生,再經過個體競爭的篩選;成功(適應力較好)的變種比較可能存活併產生下一代。引導式分子進化是在試管里模仿這個過程。先用生化技術讓為某個蛋白質編碼的基因發生隨機突變,再模仿基因重組,混合這些突變體,以創造新序列。接著從形成的新蛋白質中,選出在特定情況下表現最好的蛋白質。整個過程重複循環數次,每次都由那些在前一次循環中「成功勝出」的分子,在下一次循環中彼此競爭。

我們可以用洗衣為例來說明引導式分子進化的運作。假設現在有一件紅T恤意外地跟一堆白床單一起丟進洗衣機,紅T恤上的部分染料會溶解掉,使白床單全都染成淡粉紅色。幸好,有一種俗稱「墨水蓋」的毒蕈(ink cap mushroom),它自然產生的過氧化酶(peroxidase)能夠使滲出的染料脫色。問題是,這種酶在洗衣機的熱肥皂水中無法發揮功能,這時引導式分子進化就可以改善這種情況:它可能發展出一種經過特殊「進化」的酶,具有比毒蕈的酶強174倍的抗高溫能力。而且這種有用的「進化」不需要很長的時間。自然選擇需要漫長的歲月,但是,在試管里進行的引導式分子進化可以在短短數小時或數天內完成。

哈佛大學最初的反應是成立自己的生技公司。在擁有充足的風險投資資金,以及哈佛兩位分子生物學明星普塔什尼和馬尼亞提斯(Tom Maniatis)的智慧資產的情況下,這個企劃案似乎有十足的成功把握,勢將成為生技競賽中的主角。然而,在1980年秋天,這個計劃宣告結束。當這個計劃送交校務會議表決時,教授們拒絕讓哈佛把純潔的學術帶入黑暗的商業界。當時有人擔心這家公司會在生物系中製造利益衝突:在這個利潤中心成立后,教授的聘任仍是完全以學術成就為基準,還是得開始考慮他們對公司的潛在貢獻能力?最後哈佛大學被迫撤出,放棄它在這家公司20%的股份。16年後,這家公司以12.5億美元的高價賣給製藥巨擘惠氏藥廠(Wyeth)時,那次決定所付出的代價明顯可見。至今為止,哈佛的分子及細胞生物學系仍沒有任何特定基金可以資助超出薪水以外的研究。

生長因子(growth factor,促進細胞增殖與生存的蛋白質)的發現,促使新生技公司紛紛成立。其中,紐約的Regeneron與科羅拉多的Synergen都希望找到治療肌萎縮性脊髓側索硬化症(amyotrophic lateral sclerosis, ALS,或稱Lon Gehrig's disease,即俗稱的漸凍人症)的方法,這是一種可怕的神經細胞退化症。基本上他們的構想很好,但是當時對神經生長因子的了解實在太少,因此他們的研究就像在黑暗中摸索一樣。他們對兩組ALS病人的試驗雙雙宣告失敗,至今這種病仍無葯可解。然而,他們的實驗卻顯示出有趣的副作用:那些服藥的病患體重都有減輕的情形。這個意外發現證明了有時生技業靠的是誤打誤撞的運氣。今日Regeneron正在改造他們的藥物,要把它研發成一種減肥藥。

生物科技競爭的活生生例證:李德和他的「哈佛腫瘤鼠」

抗體是由免疫系統所製造的分子,能與入侵生物體結合併進行辨識。MAb來自於單一的製造抗體的細胞株,可以結合至特定的目標上。它們很容易在小鼠體內製造出來,只要把目標物質注入小鼠體內,誘發免疫反應,再培養產生MAb的小鼠白血球即可。由於MAb可以辨識和結合至特定分子上,因此科學家當時希望它們能夠準確地瞄準有害的入侵者,例如腫瘤細胞。這種樂觀看法促成大量以研究MAb為主的公司成立,但它們很快遇到障礙。諷刺的是,其中最大的障礙就是人體本身的免疫系統。人類的免疫系統視這些小鼠MAb為外來物質,並在它們有機會對目標採取行動前就將它們摧毀。後來有多種方法就以使MAb「人類化」為目的,儘可能以人類的成分取代小鼠抗體。最新一代的MAb已經成為生技業最大的發展領域。

生技業另一個令人振奮的新領域,在於改善天然蛋白質。如果些許操控就可以獲得更有用的成果,我們為何要滿足於大自然很早以前順應進化壓力所作出的設計?何況那些進化壓力有時只是一時性的,如今也不相干了。從既有的一個蛋白質著手,我們現在已經能夠稍微改動它的氨基酸序列。遺憾的是,我們所知仍有限,無法得知即使僅改變氨基酸鏈上的一個氨基酸,可能會對這個蛋白質的性質造成什麼影響。

生技前鋒一網打盡所謂「明顯的」產品,也就是已知具有生理功能的蛋白質,例如胰島素,t-PA,HGH與EPO等等,在這之後,這個產業開始邁入投機性較重的第二階段。在確定會成功的產品都已開發后,急著找到金礦的公司開始資助可能的贏家,甚至願意投入風險大的賭注。他們從「確知」某樣產品必會成功,演變成「希望」某個潛在的產品會成功。只可惜,由於成功幾率變小、技術上的挑戰,以及在一種藥物獲得FDA核准前的重重關卡,這些因素讓許多胸懷大志的生技業新手大受挫折。

但生物技術問世后,這一切都改變了。在20世紀80年代,科學與商業的關係所發生的變化是10年前無法想像的。現在生物學成為獎賞豐厚的金錢遊戲,隨之而來的是新的思考態度與複雜問題。

自從重組DNA技術讓我們得以駕馭細胞,製造幾乎任意一種蛋白質后,一個問題自然會浮現:我們為何要把自己限制在製藥業?以蜘蛛絲為例,構成蛛網上放射狀輻線的牽引絲(dragline silk)是一種極為強韌的纖維,若以同等重量計算,其強度是鋼鐵的5倍。雖然有一些方法可以誘騙蜘蛛吐出超過他們所需的蛛絲量,但這種生物的地域性太強,無法集體飼養,因此蜘蛛農場的計劃都失敗了。然而,現在研究人員已經分離出製造蛛絲蛋白質的基因,可以將它們插入其他生物體內,把這些生物體當作蛛絲工廠。美國國防部也慨然贊助了這項研究計劃,五角大樓認為「蝴蛛人」在美國軍隊里前景可期:未來士兵可能會穿上具有保護功能的蛛絲盔甲裝!

但是,有關BGH的爭論只是開端而已。對里夫金和跟他一樣害怕DNA的人來說,BGH只是開胃菜,基因改造食物將是這些抗議者的主菜。

當專利涉及進行必要的分子操控所需的「關鍵技術」時,專利持有人就等於以整個研究領域為人質,要求贖金。雖然每一樁專利案件都應該根據各自的實際情況來作處理,但仍應遵循一些一般性的規則。對科學進展顯然極為重要的技術,應該效法柯恩-波耶的例子:這種技術應該開放給公眾,而且授權收費應在合理範圍內。這些限制絕不會違反自由企業的倫理。如果某個新方法真是一九九藏書大進展,它應該會被廣泛應用,因此即使僅收取價格不高的權利金,也會創造出可觀的收入。然而,產品專利的適用範圍,應該僅限於這項技術所直接創造出來的特定產品(藥品、轉基因生物),而不是將所有可能應用到這項新技術的其他產品,統統包括在內。

波耶很擅長結交。我們先前己經看到,1972年,他和柯恩在夏威夷威基基一家小吃店聊天後,就促成了重組DNA的實驗。1976年,類似的事情再度發生,這回是在舊金山,對象換成一位名叫史旺森(Bob Swanson)的風險投資家,而他們促成的結果則是被稱為生物技術的全新產業。

其他的生技公司仍想克隆基因,利用其蛋白質產物來製造新葯,其中最受歡迎的基因是其蛋白質產物通常可見於細胞表面,作為神經傳遞質、荷爾蒙和生長因子的受體(receptor)。人體就是通過這些化學使者,才能協調個別細胞與其他億萬個細胞的作用。科學家最近發現,過去通過反覆試驗「盲目」發展出來的藥物,就是經由影響這些受體而發揮作用。這些新的分子知識也解釋了為何許多這類藥物都有副作用。受體經常屬於某群類似的蛋白質,一種葯可以鎖定與特定疾病有關的受體,但它也可能在無意間鎖定類似的受體,因而造成副作用。聰明的藥物設計應該提高鎖定受體的準確度,確保只有目標受體才會被鎖住。然而,如同MAb的例子,在紙上的卓越構想經常很難付諸實現,更不用說要從中賺大錢。

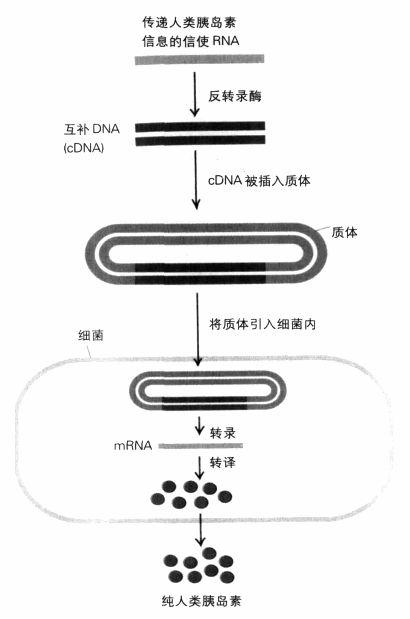

反轉錄酶讓Biogen和其他人可以簡單利落地製造出不含插入序列的人類胰島素基因,以便插入細菌內。第一步是隔離出由胰島素基因製造的信使RNA。由於編輯過程,從DNA複製而來的信使RNA沒有原本DNA中所含的插入序列。RNA本身不是特別有用,因為RNA跟DNA不同。它們是脆弱的分子,很容易迅速降解。此外,柯恩和波耶的方法是要把DNA插入細菌細胞,而非RNA。因此,他們的目標是要利用反轉錄酶,從編輯過的RNA分子來製造DNA。用這種方法製造出的DNA片段沒有插入序列,但是有細菌製造人類胰島素蛋白質所需的一切信息,也就是經過整理的胰島素基因。

Genentech的競爭對手採取另一種策略,直接採用取自人類細胞的DNA,這也是今日普遍使用的方法,但他們很快就發現自己陷入法規的夢魘。他們的方法釆用當時分子生物學上最驚人的發現之一:主導遺傳訊息流向的中心法則(即DNA產生RNA,而RNA再產生蛋白質的規則)偶爾會有例外。在20世紀50年代,科學家已經發現有一群病毒只有RNA,沒有DNA(引起艾滋病的HIV病毒就是其中之一)。後續的研究顯示,這些病毒在把RNA插入宿主細胞后,可以把RNA轉變成DNA,遺傳訊息的流向是RNA→DNA,因此這些病毒違反了中心法則。它們之所以能這麼做,是因為反轉錄酶(reverse transcriptase)把RNA轉變成DNA。美國腫瘤學家特明(Howard Temin)和病毒學家巴爾的摩(David Baltimore)就是因為在1970年發現這現象,榮獲1975年諾貝爾生理醫學獎。

位於聖地亞哥的新手SIBIA公司(沙克研究所[Salk Institute]的關係企業)就得到苦澀的教訓。在發現神經傳遞質煙鹼酸的細胞膜上受體時,它似乎可以促成帕金森氏症的突破性療法,但如同在生技業經常發生的情形,好構想只是漫長科學過程的開端而已。最後,SIBIA研究的藥物在猴子身上獲得不錯的結果,看來頗有希望,但在人類身上卻宣告失敗。

這一切都是為了獲得克隆一段人類DNA的特權。在今日恐懼心沒那麼重、知識也更發達的時代,修習基礎分子生物學的大學生經常在基本的實驗室中執行相同的實驗。吉爾伯特和他的團隊在經歷這一切后,仍然無法克隆胰島素基因,難怪他們會怪罪在P4實驗室經歷的噩夢。Genentech團隊沒有遇到這種被法規綁手綁腳的困難,但他們在誘導大腸桿菌從化學合成的基因來製造胰島素時,所遇到的技術困難也不遑多讓。對商人史旺森來說,他們要面對的不僅是科學問題而已。自1923年起,美國的胰島素市場就由禮來(Eli Lilly)製藥大廠獨霸,到了70年代晚期,它已成為價值30億美元的公司,佔有85%的胰島素市場。史旺森知道,即便Genentech有以基因工程製造的「人類」胰島素,而且顯然優於禮來從農場動物製造出的胰島素,但要跟這個企業巨人競爭,仍如螳臂擋車。於是他決定跟禮來交易並主動跟他們接觸,提議把Genentech胰島素的獨家授權賣給他們。因此,當他的科學傢伙伴在實驗室里忙碌時,他也在董事會的會議室進進出出。他很確定禮來會同意,因為即使企業巨人也不願錯過重組DNA技術所代表的意義:製藥的未來。

專業反對人士里夫金:你想得到的,他都反對過

基因工程師很早就知道他們的技術也可以用於改善農業。基因改造植物現在也成為爭議的風暴中心,如同在生技界司空見慣的情形。早期農業上的一大貢獻,也就是增加牛乳產量的做法,竟然也曾招致激烈抗議。

他們的計劃非常簡單:設法運用柯恩和波耶的技術,製造有銷路的蛋白質,例如人類胰島素等具有醫療價值的蛋白質。他們可以將「有用的」蛋白質的基因插入細菌內,讓細菌去製造它們。接下來就只剩產量的問題,把製造地點從實驗室的培養皿換成巨大的工業槽,再等著收成即可。基本原理很簡單,實際做起來卻不容易。然而波耶和史旺森仍很樂觀,各自拿出500美元合夥創業,致力開發新技術,1976年4月成立了世界第一家生物技術公司。史旺森建議以兩人的名字,把公司命名為「赫伯-鮑伯」公司(Her-Bob),但波耶委婉地拒絕,並提議把公司取名為Genentech,亦即「基因工程技術」(genetic engineering technology)的簡稱。

設於舊金山市郊的Sugen公司已研發出兩種特定的小分子藥物,它們在動物模型系統中能對抗特定的血管生成生長因子和抑制腫瘤。雖然尚未能證明這兩種葯在分別單獨使用時,能有效對抗發病後期的人類癌症,然而,加州大學舊金山分校的哈那罕(Doug Hanahan)對容易罹癌的「腫瘤鼠」進行實驗后,所得到的初步數據顯示,Sugen的兩種藥物在搭配使用時可能可以奏效。只可惜,由於杜邦對腫瘤鼠的授權政策風波不斷,其他機構繼續腫瘤鼠的實驗受阻,前景堪憂。

牛生長激素(bovine growth hormone, BGH)在許多方面都與人類生長激素類似,但它具有對農業來說很寶貴的副作用:它可以增加乳牛的牛乳產量。聖路易市的農業化學公司孟山都(Monsanto)克隆了BGH基因,製造出重組BGH。乳牛原本就會製造這種激素,但是在注射孟山都的BGH后,它們的牛乳產量可以增加10%左右。1993年底,美國食品藥物管理局核准BGH的使用,到了1997年,美國的1000萬頭https://read•99csw•com乳牛中,大約有20%接受BGH補充劑。它們生產的牛乳跟未接受BGH補充劑的牛所生產的牛乳沒有任何差異,兩者都含有同樣微量的BGH。事實上,反對將牛乳標示為「非BGH補充牛乳」與「BGH補充牛乳」的主要論點在於:接受補充劑與沒有接受補充劑的牛所生產的牛乳,根本無法區分,因此無法斷定廣告所言是否屬實。由於BGH讓農民可以在飼養較少乳牛的情況下,達到相同的牛乳產量,因此基本上這是有利於環境的事,因為這可以減少乳牛的數量。由於牛產生的甲烷氣體是造成溫室效應的主要物質之一,因此減少牛應該會對全球變暖的情況有長期的改善效果。甲烷留存熱的有效性比二氧化碳高25倍,而一頭放牧的牛平均每天製造600公升的甲烷——足以替40個氣球充氣。

基本上,為應用方法取得專利的做法會限制重要技術的實際運用,從而阻礙進一步的創新,但是斯坦福大學處理這件事的方法很明智,因此沒有造成這類負面影響。柯恩和波耶(及其機構)因為在商業上的重要貢獻而獲得獎勵,卻沒有以犧牲學術進展為代價。首先,專利權規定只有法人機構必須因使用這項技術而付費,學術研究人員則可以自由使用。其次,斯坦福大學拒絕收取很高的授權費,以免造成只有最富有的公司和機構能使用重組DNA技術。使用柯恩-波耶方法的專利費用相當低廉,一年僅需1萬美元,再加上對產品銷售額收取最高3%的權利金,這使得這個方法能為任何想使用它的人所用。這個對科學有利的策略,證明對商業也有利:這項專利為加州大學舊金山分校和斯坦福大學賺進大約2.5億美元。而波耶和柯恩兩人也慷慨地把部分收益捐給他們的大學。

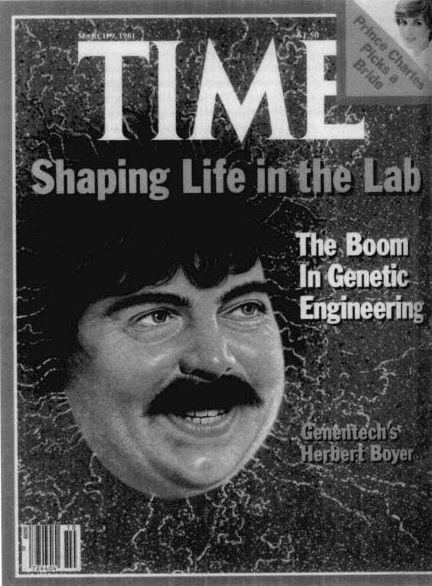

1981年3月9日出版的《時代》雜誌以波耶為封面人物,標題是:「在實驗室里塑造生命——基因工程大繁榮」;同一期的另一個焦點人物是英國未來的王妃黛安娜。

這個案件最初是告上英國法庭。開庭時,主審法官懷特福德(Justice Whitford)大多數時間都坐在一大疊書籍后,似乎已經睡著。這個案子的基本問題在於最早克隆基因的一方,是否應獲得其後製造與使用該蛋白質之權利。在給Genetics Institute及其贊助商維康(Wellcome)製藥公司的判決中,懷特福德下結論說,Genentech有權對其用以克隆t-PA的有限過程提出狹義專利權主張,但無權對該蛋白質產品提出廣義專利權主張。Genentech提出上訴。在英國,當這類深奧的技術案件到了上訴法庭時,必須由三位專門法官審理,而且他們會在一位獨立專家的引導下理清所有問題,在本案中,這位獨立專家是布雷納。結果三位法官駁回Genentech的上訴,認同Genetics Institute的看法,即這項「發現」確實是基於「明顯的」科學方法,因此Genentech的專利申請無效。

比方說,生技公司的創建者一般是大學教授,而支撐其商業前景的研究成果自然是來自他們在大學的實驗室。例如Biogen的共同創辦人魏斯曼(Charles Weissmann),就是在瑞士蘇黎士大學的實驗室克隆出人類干擾素(interferon),作為治療多發性硬化症(multiple sclerosis)之用,而這也成為Biogen最賺錢的產品。還有,吉爾伯特也是在哈佛大學進行研究,試圖將重組胰島素加入Biogen的產品名單,只不過最後沒有成功。這時一些問題隨即浮現:教授是否能以利用大學設施所進行的研究來獲利?學術科學的商業化是否會造成矛盾的利益衝突?產業規模的分子生物學進入新時代后,再度煽動了尚未完全平息的安全爭議:在攸關龐大金錢的情形下,這個新產業的舵手會把安全極限推至何處?

普塔什尼和馬尼亞提斯不顧一切,決定繼續籌組公司,引發了新一波的阻撓。維路奇市長禁止在馬薩諸塞州坎布里奇市進行重組DNA研究的禁令雖然已是過去式,但是反DNA的情緒依舊未散。普塔什尼和馬尼亞提斯刻意避免耀眼的高科技名稱,例如Genentech或Biogen,而把公司取名為Genetics Institute(遺傳研究所),希望這樣的名稱能讓大家聯想到生物學史上威脅性較小的果蠅時代,而不是嶄新的DNA世界。基於同樣的理由,這家新公司決定不設在坎布里奇市,而移到鄰近的薩默維爾市(Somerville)。然而,在薩默維爾市政廳舉辦的辯論激烈的聽證會,證明維路奇效應已經傳至坎布里奇市以外,結果Genetics Institute的營業執照申請被拒。幸好,跟坎布里奇市隔著一條查理士河(Charles River)的波士頓市對這件事的接受度較高,這家新公司終於在波士頓市米申希爾(Mission Hill)區的一棟空醫療大樓成立。隨著重組技術對健康與環境都不會造成危害的情況日益明顯后,盲目反對生物技術的維路奇效應終於平息。數年後,Genetics Institute搬到北坎布里奇,跟在它誕生時就放棄它的大學位於同一條街上。

單株抗體(monoclonal antibody, MAb)的研發是另一個期望落空的例子,不過它摔的跤過重了些。當劍橋大學醫學研究學會(MRC)分子生物實驗室的米爾斯坦(César Milstein)和柯勒(Georges Koler)在20世紀70年代中期發展出MAb時,它們立即被視為將改變醫學界的「明日之星」。然而,由於一次在今日無法想像的疏忽,醫學研究學會竟然未能取得專利權。它們雖未成為明日之星,但在期望落空數十年後,現在它們終於開始獲得應有的地位。

當時我很驚訝BGH竟會激起反DNA遊說團體這麼激烈的反對。隨著基因改造食品的爭議持續不斷,現在我發現職業反對者什麼事都可以拿來做文章。生物技術的死對頭裡夫金就是從1976年美國開國200周年紀念起家——他反對舉行慶祝活動。之後他開始反對DNA。80年代中期,在聽到有人說BGH可能不會激起民眾的反對后,他的反應是:「我會讓它成為一個議題!我會找到方法的!它是生物技術第一個戶外產品,我絕對要抗爭。」他也真的這麼做了。「這是不自然的。」(但是它跟「自然的」牛乳無法區分。)「它含有會致癌的蛋白質。」(它不含致癌蛋白質;再說,無論如何,蛋白質也會被消化作用分解掉。)「它會使小農失業。」(跟許多新技術的情形不同,BGH不需要預先付費,資金壓力不大,因此小農夫不會居於劣勢。)「它會對牛造成傷害。」(在數百萬頭乳牛身上實施9年的經驗已經證明,這對牛並不會造成傷害。)最後,當里夫金設想的所有可怕情節都沒有發生時,這個議題就跟愛希勒瑪時代對重組技術的反對一樣,逐漸消失。

依照學術生物學界的傳統,優先權最重要——亦即誰最先發現。而且,最先發現的人所獲得的獎賞是聲譽,不是金錢。當然,這也有例外,例如諾貝爾獎就伴隨著豐厚的獎金。但大體而言,我們研究生物學,是因為我們熱愛它。read.99csw.com我們微薄的薪水當然無法提供多少誘因。

利用反轉錄酶克隆基因,但不克隆插入序列。

在過去20年中,分子生物學術界與商業界從早期充滿懷疑與偽裝神聖的關係,漸漸趨向于正面的、有益的共生關係,大學開始積極地鼓勵教授發展商業利益。在記取哈佛對Genetics Institute一事的教訓后,大學已經發展出一些方法,利用在校園研究出來的應用技術來獲利。它們設定了新的行為規範,目的在於防止橫跨產學兩界的教授招致利益衝突。在生物技術的早期歲月,學術界的科學家在跟商業公司合作時,經常被指控為「賣身」。現在,參与生技企業已經成為在DNA領域發展輝煌事業的標準做法,產業界可以提供充裕的資金(外加科學成就上的精神報酬),畢竟從商業角度來看,生物技術無疑是現今最尖端的科學領域。

儘管協助勃起的藥物市場很大,但癌症療法無疑是生技業最大的推動力。在治療癌症上,以放射線或化學療法「殺死細胞」的傳統做法,必定也會殺死健康的正常細胞,而且通常有可怕的副作用。現在,隨著DNA療法的進展,研究人員終於即將能夠發展出只鎖定關鍵蛋白質的藥物,這些蛋白質會促進癌細胞的生長與分裂,其中有許多是生長因子,且其受體|位於細胞表面。即使對最優秀的藥物化學家來說,研發能抑制目標對象卻不會使其他重要蛋白質喪失功能的藥物,都是一個困難的挑戰。從成功克隆目標基因,到取得食品藥物管理局的核准,再到廣泛運用,這趟充滿變數的旅程不折不扣是個長期冒險,很少能在10年內完成。

研究人員新近發現,人體中有一群可能是自然形成、可以抑制血管生成的蛋白質,也能阻斷小鼠腫瘤的血管浸潤。其中兩種由歐雷利(Michael O'Reilly)在福克曼的實驗室里分離出來的蛋白質——癌細胞血管阻斷素(angiostatin)和血管增生抑製劑(endostatin),目前處於臨床實驗階段。雖然這兩種蛋白質在在血液中的數量都太少,無法抽取出來進行人體試驗,但研究人員可以利用重組DNA程序,在酵母菌細胞里製造足供臨床使用的數量。雖然癌細胞血管阻斷素和血管增生抑製劑在單獨使用時,都還不能證明對人體具有神奇的抗癌效果,似小鼠實驗已經顯示,如同Sugen的兩種藥物,同時使用這兩種蛋白質以產生療效的方法,可能很快就會問世。在接下來的10年,由小分子和蛋白質抑製劑所組成的無敵艦隊,或許會在癌症患者的身體系統中巡航,在腫瘤有機會致命前,阻撓血管生成。如果真能用這方法阻斷腫瘤的生長,未來我們可能會和糖尿病一樣,把癌症視為一種雖然不能根治,但是可以控制的疾病。

如同Regeneron研究神經生長因子,卻外發現它與減重有關,生技領域的突破經常出於純粹的運氣,而不是依照藥理學,精心設計下所獲得的科學成果。例如1991年,總公司設於西雅圖、由Amgen著名的萊斯曼所領導的公司ICOS,研究一類稱為磷酸二酯酶(phosphodiesterase),可以降解細胞訊息傳遞分子(cell-signaling molecule)的酶。他們的目標是研發降血壓的新葯,卻在其中一個試驗藥物中發現出人意料的副作用。他們無意中發現了類似萬艾可,可以治療勃起機能障礙的療法,這個藥物所隱含的商機可能遠超出他們的夢想。

柯恩證明自己不僅是技術領域的先驅,在從原本的純學術心態,演變為完全適應高利潤的生物學時代這點上,也是領袖群倫。他從一開始就知道,重組DNA技術具有商業應用的潛力,但他從來沒有想過要為柯恩-波耶克隆技術申請專利。後來是斯坦福大學技術授權室的雷莫斯(Niels Reimers)在《紐約時報》頭版上讀到他們的重大勝利后,才提出建議。起初柯恩猶豫不決,認為這項突破是累積先前數代的研究才得以成功,而那些早期研究的成果都供人自由分享,因此替最新發展申請專利似乎是不當的做法。但是每一項發明都是以先前的發明為基礎(例如蒸汽火車頭惟有在蒸汽引擎問世后才有可能發明),而專利原本就屬於那些能夠以前人的成就為基礎,作出重大創新改革的人。1980年,在斯坦福大學首次為這項技術提出申請6年後,柯恩-波耶克隆法終於取得專利。

我的看法是,善良的專利授權應兩者兼顧:一方面使創新的研究獲得認可及獎勵,保障研發者的權益,另一方面也使新技術得以廣為應用,發揮最大效益。只可惜,不是每個重要的DNA新方法都能遵循斯坦福大學立下的明智典範。比方說,聚合酶連鎖反應(polymerase chain reaction, PCR)是一種寶貴的技術,可將微量DNA放大。PCR是1983年由西特斯公司(Cetus Corp.)發展出來的(第七章對PCR有更多介紹),並迅速成為分子生物學界研究計劃廣泛運用的一項技術。然而,它的商業應用則受到諸多限制。在給予柯達(Kodak)一項商業授權后,西特斯將PCR的專利權以3億美元的價格賣給瑞士的化學、製藥及醫療診斷產品大廠羅氏公司(Hoffmann-LaRoche)。後來羅氏藥廠認為,使其投資回收率達到最高的做法是壟斷以PCR為主的診斷檢測,因此沒有再賣出任何使用授權。在這種策略下,羅氏也壟斷了艾滋病的檢測。直到專利期限即將屆滿時,羅氏才提供這項技術的授權;那些獲得授權的公司通常是付得起龐大費用的大型診斷公司。為了從同一項專利獲得更多收入來源,羅氏也對PCR機器的製造廠商收取相當高的費用。因此,為了在市場上出售可供學童使用的簡單裝置,冷泉港的多蘭DNA學習中心(Dolan DNA Learning Center)必須支付這家公同15%的權利金。

史旺森主動接觸波耶時才27歲,但是已經在高風險的金融業闖出名聲。當時他正在尋找新商機,並且憑著自身的科學背景,看準新興的重組DNA技術頗有可為。問題是,跟他談過的人都告訴他,時機尚未成熟。就連柯恩也認為這個技術要應用到商業上,至少還要好幾年時間。波耶則厭惡會讓他分心的事物,特別討厭跟西裝筆挺的人打交道,在T恤配牛仔褲的學術科學界,這些人顯得格格不入。但是史旺森不知用了什麼方法,說服波耶在星期五下午撥出10分鐘時間跟他談談。

有些公司意圖發展容易罹癌的新種小鼠,但都因杜邦要求支付高額權利金而受阻;有些公司想利用現有容易罹癌的小鼠品種來篩檢實驗階段的藥物,但也同樣被迫縮減研究計劃,杜邦甚至要求學術機構公開他們利用杜邦鼠做的實驗。這種大企業對學術實驗室的干涉做法,不僅前所未見,也令人無法接受。加州大學舊金山分校、麻省理工學院的懷特海德研究所(Whited Institute)、冷泉港實驗室等研究機構都拒絕合作。