第四章 對缺陷的慰藉

Ⅳ 智力的缺陷

聰明人須知

蒙田要表明的意思是,關於人文的書沒有理由要寫得艱澀而枯燥;表達智慧並不需要特殊的語彙和句型,讀者也不會從厭倦中得到好處。如果運用得當,乏味感可以作為判斷一本書的價值的一種指標。但是這永遠不會成為充足的判斷指標(低級的乏味感也可以下滑為有意的漠視和不耐煩),某種適當的乏味感可以抵消我們對淺薄的廢話的容忍度。那些在讀書過程中不注意自己已經感到乏味的人,就像不關心自己的疼痛感一樣,很可能不必要地加劇自己的苦惱。有時覺得所讀之書索然無味可能是錯的,但不論犯這種錯誤的危險有多大,從來不讓自己對所讀之書不耐煩可能陷阱更多。

當別的作者以我們達不到的明晰和心理準確性表達了先得我心的思想時,我自然會情不自禁地直接引用他們。他們比我們自己還了解我們。我們尚欲言又止,說不清楚的想法,他們已說得那麼清晰,遣辭那麼優美。我們在他們寫的書上划的鉛筆道和作的眉批,以及借用的話,都標明我們是在何處找到了一小塊自己,或是找到用自己思想的原料構成的句子——如果這些話寫于穿托加袍、用動物作犧牲的古代,竟然與今天的我們不謀而合,那就更加了不起。我們把這些話引進自己的著作,表示對他們的敬意,也提醒自己有自知之明。

聰明人須知

關於怎樣才算一個聰明人,有一些主流的設定:

他不喜歡蘋果:

也許是為了大力強調這一觀點,蒙田給我們講了那麼多他自己的生活有多平凡、多私人化,因此他告訴我們:

當然書里有錯誤(「我書里充滿錯誤」,他誇口說),但是這不會使《隨筆集》一敗塗地,正如準確無誤不見得保證其價值。寫一些無益於智慧的書,比混淆西庇阿·埃米利亞努斯(前185—前129)與西庇阿·阿非里加努斯(前236—前183)罪過更大。

我們很容易問:「他會希臘文或拉丁文嗎?」「他能寫詩或散文嗎?」而我們應該做的是,看誰懂得最好,而不是誰懂得最多。我們只是為填滿記憶而用功,卻給理解力和是非觀留下一片空白。

全部道德哲學都能附屬於一個人平凡的私生活,並不亞於其他更豐富的生活。

西塞羅,前106—前43

這句話可以從兩方面來理解:本來就沒有人真的是奇妙非凡的,但只有家人和隨從能從近處看到令人失望的真相。或者,有人的確很有意思,但是他的年齡和居處都離我們太近,我們往往不當回事,因為人有一種奇怪的排斥身邊事物的傾向。

蒙田頗得力于這一想法。《隨筆集》中經常出現評論的段落,還有數百處引語,因為蒙田覺得這些作者一語中的,能比他自己更優雅而精闢地表達出來。他引了柏拉圖128次,盧克萊修149次,塞內加130次。

但是蒙田設計的聰明的要素是:一本書的重要性在於它對生活有用和適宜;準確地複述柏拉圖或伊壁鳩魯的話不如判斷他們所說是否有興味,並能早日幫我們克服焦慮和寂寞來得有價值。人文領域的作者的責任不是表現出「類科學」的準確性,而是帶來幸福和健康。蒙田對那些拒絕這一觀點的人發牢騷:

通常我們讀書讀不懂時就以為那本書有高超的智慧。深奧的思想當然不能用兒童的語言來表達。但是——這樣說也許不太厚道——把艱澀與深刻聯繫起來是感情生活中常見的悖謬在文人圈中的反映,神秘莫測的人能夠在簡單的頭腦中引起崇敬,卻不能打動堅實可靠、清晰的頭腦。

一個身上「活生生的現實」長得比較小的男人應該用什麼辦法提起這個話題?

3. 讓女人早些了解生活的現實(陰|莖的大小)比讓她們憑熱烈的想象力去猜,可能是更加貞潔、更加有效的做法。她們可能根據自己的希望和欲求把我們那個器官想象成比現實大3倍……那些男孩子在我們王宮的走廊和樓梯上到處亂塗亂畫的碩大的生殖器造成多大的危害!這些畫造成了對我們實際能力的殘酷的誤解。(《隨筆集》Ⅲ,5)

他從來不擅長體育:「對於跳舞、網球、摔跤,我從來沒有學會過哪怕一點點粗淺的技巧;對游泳、擊劍、跳高、跳遠,我也一竅不通。」然而他對多數教員在課堂所教的缺乏智慧強烈反感之餘,斷然為法國課堂上的青少年提出了截然不同的另一種方案:

其中之一,反映在中小學和大學的課程上,聰明人應該能回答以下問題:

其盡信書而不願信自己也如此!假如書能表達我們所有的潛能,連我們長癬都知道,那我們也就無可抱怨。然而如蒙田認識到的,偉大的書本對那麼多題https://read.99csw.com目都避而不談,所以我們如果聽任它們來劃定我們好奇心的界限,就會阻礙我們思想的發展。在義大利的一次聚會集中體現出這個問題:

起初我覺得蘿蔔挺適合我,後來發現不是;現在又好了。

蒙田並不是在自憐自艾;他只是以一些對當代陳義較高的作品的批評為例,說明一種有害的癥狀:本能地認為真理總是在遠離我們的地方,在另一種氣候中,在古代圖書館,在很久以前的人寫的書中。問題是,真正有價值的東西是否為生於巴特農神殿落成和羅馬陷落之間這段時期的極少數天才所專有,還是如蒙田大胆提出的,它也向你我開放。

他的家人和隨從聽到過他打鼾,見過他換床單,在對待他的態度中絕沒有他在巴黎所受到的敬意,更不用與他死後相比了。

一個人可能在世人面前奇妙非凡;然而他的妻子和隨身僕人看不出他有什麼過人之處。幾乎沒有人在家裡被當做奇人。

聰明人應有怎樣的神情和外表

善良而平凡的生活,努力尋求智慧而從未遠離愚蠢,有此成就足矣。

吉耶訥學校的問題在於,儘管有這樣的校長和教師,它在傳授學問上成績優異而在傳授智慧方面完全失敗——實際上是在學校的層面上重複那些損害了瓦羅和亞里士多德的生活的錯誤:

只有那故意唬人的學術思想才使我們不這樣想:

艱澀難懂好比是一枚錢幣,學者祭起它來當法寶以掩蓋學問的空虛;而蠢人則在付款時急於接受它。

不過,寧願引用和評論別人的話,而不願自己思考、說自己的話,這也是可以理解的。評論一本別人寫的書,雖然在技術上很費力,需要花很多時間去研究、註釋,但是可以避免受到新創作的作品常會經受的那種殘酷的攻擊。人家可能指責評論者沒有正確反映偉大作者的思想,但是不會要評論者為那些思想負責。這也是蒙田《隨筆集》中有那麼多引語和評論的原因:

我連捲心菜和萵苣都分不清。(《隨筆集》Ⅱ,17)

1. 大約七八年前,在6英里地外有一個村民,現在還活著。他的妻子妒忌成性,長期以來折磨得他頭腦不堪其擾;一天,他回到家裡,妻子又像往常那樣以沒完沒了的嘮叨來迎接他。他忍無可忍,氣急之下,忽然拿起還在手裡的鐮刀,把那撩起他妻子如此狂熱的器官割了下來,甩到她臉上。(《隨筆集》Ⅱ,29)

這是一種呼籲,要我們對那些明白曉暢並不唬人的書也要認真去讀,引申下去,我們如果因為財力或教育中有缺陷而穿著樸素的外衣,說話的詞彙超不過巴黎中央菜市場的攤販,也不必認為自己是傻瓜。

蘇格拉底的追隨者傳下來的關於他的對話的圖像使我們肅然起敬,只是因為我們已經被普遍的讚揚鎮住了。這不是出於我們自己的了解;因為它不符合我們現在的行事處世。如果今天再出現類似的情況,很少人會高評他。不經過人工重彩濃墨予以突出和誇大的優雅,我們已經不會欣賞了。我們的眼光已經如此粗糙,那種樸素天真、自然流露的優雅根本引不起我們的注意……對我們說來,天真不就是屬於頭腦簡單之流,是該否定的特質嗎?蘇格拉底讓他的靈魂隨普通百姓而動:某農民如是說;某婦人如是說……他的推理和類比都是從最普通的、盡人皆知的人類活動中來;任何人都能理解他的話。在這樣一種平常的形式下,我們今天絕對不會看出他驚人的理念之崇高和輝煌;我們把任何沒有以博學的形式吹大的事物都視為卑下和平庸;除了大肆炫耀的浮華之外,我們看不到其他的財富。

即使我們外表與過去的思想者沒有共同之處,也不必灰心。

關於書的書比關於任何其他題目的書都要多:我們所做的就是互相上光。只見一窩蜂地都在評論別人,而原創的作者園地卻是一片荒蕪。

我一直感激那位米利都的女青年,她見這位本鄉的哲學家……總是兩眼朝上,望蒼穹而沉思,就過去不客氣地告訴他:等他把腳底下所有的事物都解決了,再考慮雲端的事也不遲……對任何研究哲學的人你都可以像那女子責備泰勒斯一樣,告訴他,他忽視了腳下的事物。

一個人如果有大智,就會用是否有用和是否適合於自己的生活這把標尺來衡量一切事物的真價值。

如果要對支撐吉耶訥學校的教育思想做一番界定——事實上,在它之前和之後的多數學府也都差不多,大致可以說,其理論的出發點是:學生對世界(歷史、科學、文學)的知識越多越好。但是蒙田在這所學校規規矩矩從頭學到畢業之後,提出了一條非常重要的補充命題:

願死亡降臨於我正在種捲心菜之時,我就可以既不為死,也不為未完成的種植而發愁。read.99csw•com

每當我向這位熟人問起他對某個問題知道什麼時,他就要給我看一本書。甚至他要告訴我自己屁股上長了癬,都得先查字典找到「屁股」和「癬」的含義之後才敢說。

如果我們的靈魂不能更好地運轉,如果我們沒有更健康的判斷力,那麼我寧可我們的學生把時間花在打網球上。

根據蒙田重新畫過的夠格的、半理性的人的肖像,不會希臘文、有時放屁、一頓飯後就改變主意,對書本感到乏味,對古代哲學家一無所知,常常混淆這西庇阿與那西庇阿,都是可以的。

那些專註于評判書本的學者除學問外不承認其他價值,除了鑽研學問使自己知識淵博外不承認其他智力活動。把這西庇阿錯當成那西庇阿,那你就再沒有值得說的了,難道還有嗎!在他們看來,不了解亞里士多德,就沒法了解你自己。

我的牙齒一直都特別好……從兒時起我就學會用餐巾擦牙,一起床和飯前飯後都擦。

還喜歡擦嘴:

聰明人的思想從何處來

蒙田暗示,學者之所以如此重視經典,是出於一種虛榮心,想以攀附顯赫的名字來讓別人以為自己聰明。其結果就是廣大的讀眾要面對堆積如山的有學問而無智慧的書:

最不足取的自尋煩惱就是自輕自賤。(《隨筆集》Ⅲ,13)

從比他們更聰明的人那裡來。他們應該花時間在引用和評論那些佔據知識之樹的高枝的權威的作品上。他們應該就柏拉圖的道德觀或是西塞羅的倫理學撰寫論文。

我很願意回到我們的教育之荒謬這個題目上來:這種教育的目的不是要我們變得更好、更智慧,而是更有學問。它成功了。它沒有教給我們去追求美德,吸納智慧,卻使我們懾服於其派生詞和字源學……

In capitis mei levitatem iocatus est et in oculorum valitudinem et in crurum gracilitatem et in staturam. Quae contumelia est quod apparet audire? Coram uno aliquid dictum ridemus, coram pluribus indignamur, et eorum aliis libertatem non relinquimus, quae ipsi in nos dicere adsuevimus; iocis temperatis delectamur, immodicis irascimur.

他們應該知道事實,假如他們不知道,而且還傻到從書本中獲得了錯誤的事實,那麼他們就不要怪學者對他們不留情,把他們一巴掌打倒,傲慢而彬彬有禮地指出,有個年代錯了,引文有誤,一段話斷章取義,或是重要的資料來源遺漏了。

正如以奇裝異服來吸引人注意是小家子氣一樣,言詞也是一樣;尋求新奇的說法或生僻的字眼是出於幼稚的小學教員式的虛榮心。但願我的寫作能做到只限於巴黎中央菜市場的詞彙。

我們每一個人都比自以為的更富有。

我認為(柏拉圖的)《對話》太拖沓,扼殺了實質問題;我還哀嘆,這樣一個原該有許多更有價值的話可說的人卻把時間花在這些冗長而無用的預備性討論上,不知我們時代的規範能否原諒我這樣狂妄褻瀆先賢?

如此想法洵非易事。我們所受的教育就是以遵循書本權威為美德,而不是遵循我們自己憑感官每天在內心記錄而成的大書。蒙田努力要我們回歸自我:

但是偉大的著作除了照亮我們的經驗,激勵我們自己去發現之外,也會構成麻煩的陰影。它們可能使我們對自己生活的一部分棄置不顧,就因為關於這方面還沒有足以證明的九九藏書文字。它們不但沒有擴大我們的視野,反而錯誤地劃定了界限。蒙田認識一個人,他似乎為自己的引證狂付出了太高的代價:

我有時讓別人說我要說的話是因為我自己的語言修養不足,有時是由於我的智力不逮……而有的時候是為了制服那些輕薄之徒,他們對一切寫作,特別是活著的人的近作,都急急忙忙地進行批判……我需要以別人的盛名來掩護我的軟弱。

蒙田式的智慧的試卷

發出測試智慧而不是學問的考卷,其結果很可能是立刻對智力重新排隊——出現令人驚訝的新精英階層。那些不入流的人現在要被認為比那些久負盛譽而其實難副的傳統候選人更聰明,一想到這種前景,蒙田就無比欣喜。

每當我們遇到一本難懂的書時,我們都可以選擇:是認為作者無能,表達不清楚;還是我們自己愚鈍,抓不住它的意思。蒙田鼓勵我們去責怪作者。一種難懂的文風多半是出於懶惰而不是聰明;曉暢的文章很少這樣寫的。還有一種可能就是這種文章掩蓋了內容的空虛;讓人看不懂是對空洞無物再好不過的掩護。

但是在每個人的生活中都能找到有意思的思想,蒙田堅持認為,不論我們的生平多麼微不足道,從自己身上得出的洞見還是勝過從所有的古書中得出的:

但是亞里士多德的成就的規模本身就給後代留下了問題。有的作者太聰明,對我們並沒有好處。他們說得太多,好像對所有的事物都有最後發言權。他們的天才禁止其後代有任何心懷不敬,而這正是創造性的工作所必不可少的。亞里士多德的悖論在於他恰恰阻止了那些最崇敬他的人學習他的榜樣。他是由於懷疑其前人已經建立的知識而成就其偉大的。他並不拒絕學習柏拉圖和赫拉克利特的著作,但是在讚賞他們的力量的基礎上,對他們的弱點提出了尖銳的批判。要真的做一個名副其實的亞里士多德的信徒,就意味著允許憑自己的思考與成就最偉大的權威也能有所分歧,這是蒙田認識到,而那位比薩的先生沒有認識到的。

他當然更願意學生去上學,但是要上那種不是教字源學而是傳授智慧的,能夠糾正長期對抽象事物的偏見的學校。小亞細亞米利都地方的泰勒斯就是這種偏見的早期體現者。此公以在6世紀時試圖丈量天有多高,並用同樣的三角理論算出埃及金字塔的高度而名垂千古。後者無疑是極為複雜而輝煌的業績,但蒙田並不希望這些來佔領他的課程表。他更同情泰勒斯認識的一名冒失的年輕人的教育思想:

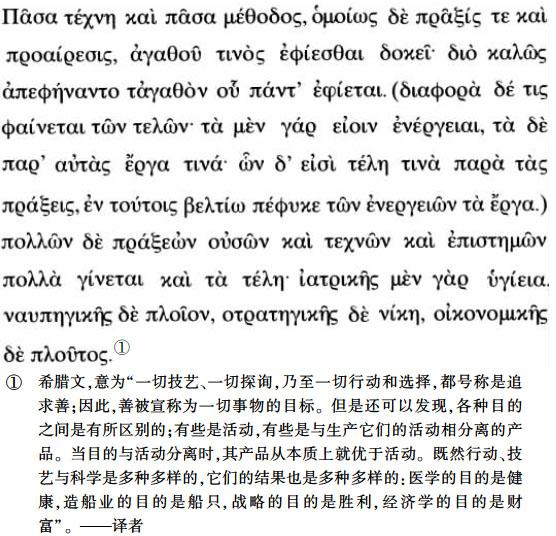

1. 求下圖中x邊長與x角之值

一個家藏千卷書,博學如希臘、拉丁哲學的百科全書的人說這種話只能當做胡言亂語或是開個玩笑。如果蒙田以一位喜作嚴肅的哲學講話的枯燥無味的紳士面貌出現,那是裝腔作勢。他一再強調自己懶散是一種策略,用以打破那種對聰明和好文章的陳腐觀念。

2. 以下諸句中哪些是主語、謂語、系詞、量詞(如果有的話):狗是人類最好的朋友;盧西琉是惡毒的;所有蝙蝠都屬於嚙齒類;屋裡沒有綠的東西?

我不想為任何事情傷腦筋,即使為做學問也不,不論這多麼寶貴……我所求于書的就是以一種高尚的消遣辦法自娛……我在閱讀中遇到難懂的段落時,決不為此咬斷指甲,作了一兩次努力之後就讓它過去了……一本書看膩了,就換一本。

但是樸素的寫作是需要勇氣的,因為那些頑固地認定讀不下去的文章是智力的標誌的人很可能會不屑一顧,認為它是頭腦簡單的產物。這種偏見極為頑強,蒙田甚至懷疑,大多數大學里那些自稱最崇拜蘇格拉底的學者,如果在自己家鄉見到這位哲學家,脫掉柏拉圖的《對話》中的儼然形象,披著髒兮兮的斗篷走過來用簡單的話同他們對話時,他們是否還會欣賞他:

假如我是一名優秀的學者,我就能從自己的經歷中找到足夠的令自己聰明的源泉。任何人只要回想自己上一次怒火發作的情況……就能比亞里士多德對這種感情的醜惡之處看得更清楚。只要回想自己生過的病,那些威脅生命的病和促成身體逐漸變化的一件件小事,任何人都會對以後的變化有所準備,並檢查自己的身體狀況。即便是愷撒的生平也不如我們自己的足以為範例;不論是皇帝還是平民,影響其一生的種種遭遇總不外乎在人身上所能發生之事。

他實施最先進的牙齒衛生:

如果我有信心做我真正想做的事,我就會不顧一切,徹底地自說自話。

3. 托馬斯·阿奎那的第一動因的論據是什麼?

我吃飯沒有檯布沒關係,但是如果沒有乾淨的餐巾就會很不舒服……很遺憾,我們沒有沿著國王們開創的風俗繼續下去:像換碟子一樣,每一道菜換一次餐巾。九_九_藏_書

b)那妻子是在嘮叨還是在表達情愛?

我一生中見過成百個工匠和農民比大學校長更有智慧,更快活。

4. 我認識一位紳士,在他的大廳里宴請了一群體面的客人。四五天之後,他開玩笑說(完全不是真的)他請客人吃了貓肉餅。有一位在座年輕女士大驚失色,立即犯嚴重胃病而發高燒,終於不治。

他指出了一種極為奇特的智慧來源,比皮朗的那頭航海的豬、圖比印第安人或是加斯科的農夫還要奇特,那就是讀者。如果我們對自己的經歷給予適當的關注,學會把我們自己當作可能參与智力生活的一員,那麼,蒙田認為,我們大家都可以達到不亞於古代巨著中的真知灼見。

他吃飯太快:

我是在鄉間家裡寫作,無人可求助或為我糾錯,我通常來往的人也沒有會拉丁文禱詞的,更不用說正確的法文了。

蒙田心安理得地坦率承認他不喜歡那些神秘的書。他寫道:「這些書我讀不了多長時間,我只愛讀好看、易懂、引起我興趣的書。」

他跟蘿蔔有一段複雜的關係:

鑒於這種對傳統的違反常情的崇拜,蒙田認為值得向讀者承認,實際上他認為柏拉圖有局限性而且有時很乏味。

4. 翻譯:

我們會說:「西塞羅如是說」;「這是柏拉圖的道德觀」;「這是亞里士多德的ipsissima verba」。但是我們自己要說什麼呢?我們作出了什麼判斷?我們在做什麼?鸚鵡學舌也不比我們差。

我吃得太急,常常咬了舌頭,有時還咬了手指。

我們大家都能獲致智慧的思想,只要我們不再妄自菲薄,以為我們沒有2000歲,對柏拉圖的《對話》不感興趣,靜靜地生活在鄉間,就與此事無緣。

哲學家沒有理由非要用與市井語言格格不入的詞語。

他的引言、定義、分節和字源學吞噬了他的大部分著作……如果我用一個鐘頭(那在我是很多了)讀他的書,然後再回想我從中得到了什麼精髓,多半如一陣風,空無一物。

他之所以沒有信心,是因為時間、空間離得越近,他的思想就越難受到像塞內加和柏拉圖的思想那樣的待遇:

除了西瓜之外……我對任何水果都無特殊好感。

什麼是對待死亡的明智的態度?

5. 翻譯:

那麼,蒙田希望學生在學校學什麼呢?什麼樣的考試能測試出他心目中的智慧——那與不幸的亞里士多德和瓦羅的智力技能相去如此遠的智慧?

蒙田注意到在其他領域內也存在同樣的重特殊而輕平實但並非不重要的事物的傾向。他也像那個米利都的女子一樣,要把我們拉回到地上來。

用鸚鵡學舌來形容寫評論可不是學術語言。可以提出一連串的論據說明註解柏拉圖的思想或是西塞羅的倫理學多麼有價值。而蒙田卻偏要強調這種學術活動的怯懦和沉悶。進行二手創作要求不高(原創性的發明比引用他人的話所需要的條件不知高多少),這種工作的困難僅僅是技術性的,耐心加一間安靜的圖書館足矣。再者,學術界的傳統鼓勵我們去學舌的許多著作本身並沒多大意思。它們之所以被放在教學課程的中心地位只是因為出於名家之手,而許多同樣的、甚至更有價值的課題無人過問,就因為從來沒有大學者闡述過。藝術與現實的關係早就被認為是嚴肅的哲學課題,因為是柏拉圖首先提出來的;而靦腆與個人外表的關係卻不算,因為古代哲學家沒有注意到這個問題。

在我家鄉加斯科涅的氛圍中,人們見我印出來的文字感到滑稽。我的名聲所到之處,離我家越遠,評價越高。

攻城陷陣、領導大使館、治理國家,固然是光輝的事業。而吵架、歡笑、買、賣、愛、恨、與親人——還有自己——和氣、正當地相處,不偷懶,不自欺,卻是更了不起,更難能可貴的。不論人家說什麼,在退隱的生活中以這樣的方式所承擔的責任,其艱難和緊張決不亞於另一種生活。

有兩名古代思想家在吉耶訥學校的課程中大概佔據顯要地位,而且作為智力高超的榜樣。學生大概必須學習亞里士多德的「前提與後續推理法」,在那裡,這位希臘哲學家是邏輯學的先驅。他提出:如果A是所有B的謂項,而B是所有C的謂項,那麼A就是所有C的謂項。亞里士多德的理論是:如果一項命題肯定或否定P是S,那麼S與P就是這一命題的「項」,P是謂項,S是主項。他還說,所有命題不是普遍的就是個別的,或是肯定,或是否定P是S的全部或是一部分。另外一位就是羅馬學者馬爾庫斯·特倫提厄斯·瓦羅,他為愷撒大帝建立起整個圖書館,自己寫了600本書,包括一部關於文科的百科全書和25冊關於字源學和語言學的著作。九_九_藏_書

只有能使我們感覺更好的東西才值得學習。

這種考試要提出涉及日常生活的問題:愛、性、病、死、孩子、金錢與野心。

5. 如果自言自語不顯得是神經病,每天都會有人聽到我罵自己:「你這個大笨蛋!」(《隨筆集》Ⅰ,38)

《隨筆集》本身就經常出現引語錯誤,出處不對,論據不合邏輯以及用詞缺乏定義。作者絲毫不以為意:

當然他見到了、做到了很多事。在所有古代思想家中間,可能亞里士多德是最全面的,他的著作覆蓋了廣闊的知識面(生物的生成與腐化、天、氣象學、靈魂、動物的器官、動物的行動、詭辯術、與尼各馬可談倫理學、物理學、政治學)。

一個人應該給自己多少愛?

我在比薩遇到一位舉止得體的先生,他是亞里士多德的信徒,到了這樣的程度,以至於他的基本理論是:考驗一切良好的思想和每一項真理的試金石和度量計就是看它是否符合亞里士多德的教導。除此之外,一切都是無意義的、虛妄的:一切的一切,亞里士多德都已經見到了、做到了。

a)應該怎樣解決家庭爭吵?

人往往在死後幾百年受到比生前更多的重視,這種現象實在令人震驚。同樣的說法,出於古人筆下就被接受,而由當代人說出來就會招來嘲笑。評論家不會拜倒在他大學同學的豪言壯語面前。這些人是不允許儼然像古代哲學家那樣說話的。塞內加寫道:「任何人都逃不掉因出生而受懲罰」。但是,後人也有類似的想法時卻最好不要這樣說,除非他有自取其辱的偏好。蒙田沒有這種偏好,於是就尋找庇護。《隨筆集》結尾有一段自白,流露出感人的脆弱無奈之情:

為理解這兩個人為什麼都那麼淵博而又都那麼不快活,蒙田把知識分為兩大類:學問與智慧。在學問欄目下他羅列的題目包括邏輯學、字源學、語法、拉丁文和希臘文。在智慧的欄目下,他列出的是遠為廣闊而更難捉摸、更有價值的知識,包括一切足以使人生活得更好的——蒙田的意思是生活得快活而合乎道德——的知識。

也許都是婆婆媽媽的小事,但是它有象徵意義,提醒我們這部書後面有一個思想者「我」,從一個平凡的不愛吃水果的靈魂提出了一種道德哲學——以後還可能繼續提出。

蒙田對此並非無動於衷。寫出一整書架的關於文字起源的書,並發現普遍的肯定詞,的確是豐功偉績。但是如果我們發現有此成就的人並不比從來沒有聽說過哲學邏輯的人更快活,甚至略微不快活一些,就可能提出疑問了。蒙田研究了亞里士多德和瓦羅的生平以後,提出一個問題:

蒙田曾面對許多這類問題,並都回答得很好。他就讀於當時法國最優秀的學府,波爾多的吉耶訥學校。該校建於1533年以取代古老的比較差的藝術學校,在米歇爾(蒙田)6歲被送到那裡時已經是全國赫赫有名的一座教育中心。教職員中包括一位開明的校長安德列·德·戈維亞、著名的希臘學者尼古拉·德·格魯齊、亞里士多德學派學者紀堯姆·蓋朗特,還有蘇格蘭詩人喬治·布坎南。

(一位顯要的著作家暫時讓另一作家私心竊有所疑,蒙田對此於心有所不安。)至於西塞羅,就直接加以抨擊,不必有任何歉意:

2. 考慮以下兩句話:

分析這件事的道義責任所在。

瓦羅和亞里士多德的淵博對他們有什麼好處呢?幫他們擺脫疾病之苦?解脫他們可能與一個普通門房同樣遭遇的不幸?邏輯能安撫他們的痛風嗎……?