第二部 珂賽特

第四卷 戈爾博老屋

一 戈爾博先生

夏季黃昏時分,零星有幾個老太婆,坐在榆樹下因雨淋而發霉的椅子上,向過往行人乞討。

「喂,早安!……」

四十年前,有個孤獨的行人,偶爾闖到婦女救濟院的僻靜地段,從濟貧院大道沿上坡路朝義大利門走去,走到可以說成巴黎消失的地點。那裡並不是荒無人煙,還是有過往行人;也不是曠野,還有房屋和街道;但是算不上城市,街道跟大路一樣,有轍溝,長了荒草;同樣不是鄉村,房舍都很高。那是什麼地方呢?那是個無人居住的住宅區,是個還有人的荒僻之地,是大都市的一條大道,巴黎的一條街,夜晚比森林還荒蠻,白天比墓地還凄愴。

大致這樣巧鼓舌簧:

根據當地傳說,戈爾博先生曾是濟貧院大街五十—五十二號的房主。甚至那扇大窗戶,也是他僱人安裝的。

這兩位有教養的實幹家忍受不了這種戲謔,他們昂首走過時聽到背後狂笑,不禁氣急敗壞,決意更名改姓,便呈請國王恩賜。申請書呈給路易十八的那天,正巧教皇的使臣和拉羅什-艾蒙紅衣主教一邊一個,手拿拖鞋跪在地上,當著陛下的面,要給下床的杜巴麗夫人穿上。國王笑聲不止,興緻勃勃地將話題從兩位主九九藏書教轉到兩位檢察官身上,要賜姓或者近乎賜姓給兩個法官。國王恩准,柯爾博頭一個字變動一下,改稱戈爾博;列納的運氣差點兒,只在前面加一個「普」字,改稱普列納,結果新改的姓跟原來的差不多,都同樣名副其實。

樓上的建築體極其寬闊,彷彿是倉庫改建成房子,中間有一條長廊作為通道,兩側是大小不等的隔門,必要時可以住人,但是更像小攤鋪而不像單人房。這些房間好像在這周圍空地上聚會,全都這麼昏暗、醜陋、凄慘、憂傷、陰森可怕;而且屋頂或房門有縫隙,能透進寒光或冷風。這種住宅還有一種有趣的特色,就是蜘蛛個頭兒大得出奇。

奧爾良火車站侵入婦女救濟院地盤之後,聖維克托城壕和植物園附近的小街古巷都動搖了,驛車、出租馬車和公共馬車匯成長流,橫衝直撞,每天穿行三四趟,時過不久,就把房舍推向左右兩側;須看有些怪事卻千真萬確,值得一提;同樣,我們說大城市的陽光吸引樓房朝南生長,車輛過往頻繁就拓寬街道,也都是千真萬確的。新生的跡象有目共睹。在這鄉野的老街區,即使最荒僻的角落,也出現了鋪石路面,即使尚無行人的人行道也開始伸延。1845年7月,一天早晨,值得紀念的一天早晨,人們看見一些煮瀝青的黑鍋滾滾冒煙;這一天可以說文明到達盧辛街,巴黎進入聖馬爾索郊區了。

愛搜集奇聞逸事並製成標本的人,總把易忘的日期用別針別在記憶上,他們都知道上個世紀,在1770年前後,巴黎沙特萊法院有兩個檢察官,一個人稱烏鴉的柯爾博,一個人稱狐狸的列納。這兩個名字,拉封丹早有預見,兩個人有這種大好機會,自然要

read.99csw.com巧鼓舌簧。不久,法院的長廊就開始傳誦這樣一首打油詩:窗戶又寬又高,裝有百葉窗和大格玻璃框。不過,那些大塊玻璃有不同程度的破損,雖然巧妙地糊上紙,卻更明顯暴露了破損處;兩扇百葉窗已經支離脫節,保護室內居住者不足,威脅窗下行人則有餘。遮光的橫板條有些脫落,便天真地釘上幾塊豎板條代替,結果,原來的百葉窗變成窗板了。

房門一副邪惡的形象,而窗戶雖破,卻還顯得正派,兩者同在一所房屋,看上去就像兩個不相配的乞丐並肩而行,雖然同樣穿著破衣爛衫,卻是兩副截然不同的神態:一個始終是個窮鬼,另一個則曾經是個貴紳。

那就是馬市老街區。

每當天光消逝,夜幕降臨的時候,尤其是在冬季,凜冽的晚風吹落榆樹上橘黃的殘葉,天空黑沉沉的,不見星光,或者狂風撕開烏雲,露出月亮,這條大道就驟然變得陰森可怕了。那些直線條隱沒在黑暗中,好似無限空間的一段段絲縷。行人不禁想到當地無數兇險的傳說。這地方偏僻冷寂,發生許多命案,總叫人膽戰心驚。走在這黑洞洞的地方,總覺得處處有陷阱,看到影影綽綽的各種物狀也無不可疑,而樹木之間隱約可見的幽深方洞,就像一個個墓穴。這地方,白天醜陋不堪,傍晚蕭索凄涼,夜晚則陰森可怕。

狐狸列納嗅到味兒跑來,

嘴裏叼著一張拘捕狀;

談談這個名稱的來歷。

房門是用幾塊蟲蛀的木板和幾條粗製的橫木條胡亂拼湊的。一進門便是很陡的高台階樓梯,和門一樣寬,滿是污泥、灰漿和塵土,從街上看好似一架直立的梯子read.99csw.com,隱沒在兩面牆的暗影里。在畸形的門框上方有一塊窄木板,中間鋸出一個三角洞,那便是關門時的天窗和氣窗。門背後用毛筆蘸墨水兩下子塗寫出數字五十二,而在門楣上,用同一支筆塗寫了五十,因而叫人游移不定。究竟是幾號?門楣說是五十號,而門則反駁說:不對,是五十二號。三角氣窗上充當帘子的,不知是什麼灰不溜秋的破布片。

此外,這個街區的外觀,與其說是古老,還不如說是陳舊,當時就有改變面貌的趨勢了。從那時起,要一睹原貌的人,就得儘快趕來。這個整體每天喪失一部分。二十年來至今,奧爾良火車站在此落成,緊挨著老郊區,在這裏就發揮作用了。一條鐵路的起點站,無論建在一個大都市邊緣的哪一點,都意味一片郊區的死亡和一座城市的誕生。在各族人民聚散的大中心周圍,強勁有力的機車隆隆賓士,吃煤炭吞煙火的文明巨馬氣喘吁吁,而布滿幼芽的大地則隨之震動,裂開,吞沒舊住宅,讓新住宅冒出來。舊房屋倒塌,新房屋升起。

烏鴉柯爾博高棲在案卷上,

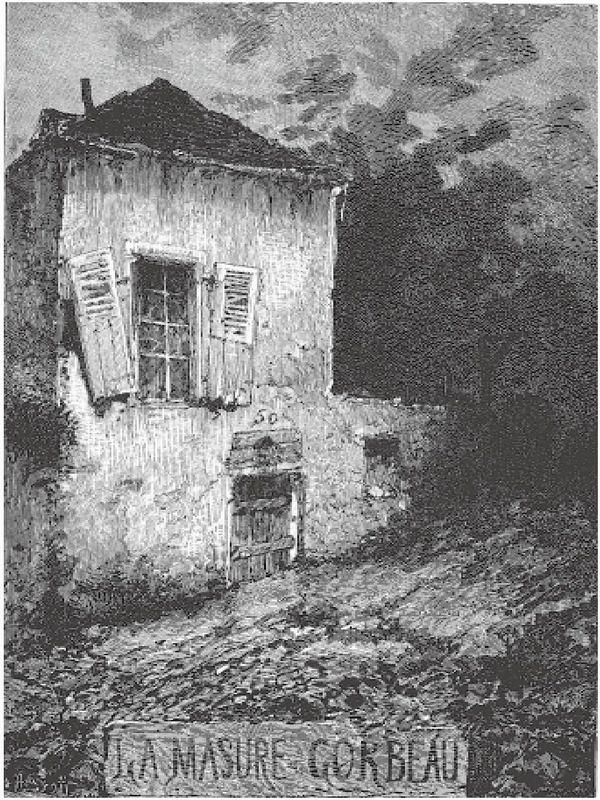

郵差稱這所破房為五十—五十二號,但是在本街區則以戈爾博老屋而知名。

那座城門令人想起凄慘的景象。那是通往比塞特的道路。在帝國時代和波旁王朝復辟時代,死囚押回巴黎就刑那天就經過那裡,1829年那樁神秘的凶殺案,所謂「楓丹白露城門案」,也是在那裡發生的,至今仍是個無頭案,沒有抓到兇犯,真相不明,沒有揭開可怕的謎團。再往前走幾步,便是不祥的落須街:當年在隆隆的雷聲中,烏巴克一刀刺死伊弗里的一個牧羊女,就像舞台上的一幕場景。再走幾步,就到九_九_藏_書了聖雅克門,看見那幾棵不堪入目的斷頭榆樹,是慈善家用來遮掩斷頭台的權宜之計,那正是小店主和有錢市民階層和平庸而可恥的格雷沃廣場:他們在死刑面前退縮,既不敢大刀闊斧地廢除,也不敢專橫跋扈地維持。

那行人若是信步走過馬市的四堵老牆,將右首圍著高牆的花園丟在後面,穿過小銀行家街,經過一片牧場,只見場上聳立著一垛垛鞣料樹皮,好像巨大的水獺窩,再往前走,又見一片圍著的空地,裡邊堆滿了木料、樹根、鋸末和刨花,頂端有一條大狗汪汪狂吠,接著便是長長的一道矮牆,已經頹塌,上面長滿青苔,春天還開花,旁邊有一扇服喪似的黑色小角門,又經過最荒僻的地段,只見一座破舊建築的牆上寫著「禁止張貼」的大字,他就走到聖馬塞爾葡萄園街的拐角,那是很少人知道的地方。在那一座工廠附近,當時還能看到花園兩堵牆之間有一所破房子,乍一看像一棟茅屋,而其實有主教堂那麼大,因為山牆對著公路而顯得狹小。整座房子幾乎被遮住了,只能看見房門和一扇窗戶。

仔細觀察一下,最顯眼的是那扇門,只配安裝在破窯子上,而那扇窗戶,如果不是裝在碎石牆上,而是開在方石牆裡,就像一座公館的窗戶了。

二十五年後,有錢市民才開始在這裏修建住宅。這地方滿目凄涼,置身其間,心情就會抑鬱凄惶,感到自己夾在望得見圓頂的婦女救濟院,以及城門近在咫尺的比塞特之間,也就是說,夾在婦女的瘋癲和男人的瘋癲之間。極目望去,所見只有屠宰場、城垣和寥寥幾處類似兵營或修道院的工廠門牆;到處都是破房子和剝落的灰泥,老牆黑得像裹屍布,新牆白得像殮單;到處都是平行排列的樹木、整齊劃一的房舍、平庸單調的建築,都是長長的冷線條和凄慘的直角。地勢毫無起伏,建築毫無奇處,毫無迂曲。這是一個冷冰冰的、齊整而醜惡的群體。什麼也不如對稱叫人揪心,因為,對稱就是厭倦,而厭倦又是哀傷的基調。失意者愛打呵欠。人可能幻想出比受罪的地獄還可怕的東西,那就是百無聊賴的地獄。如果存在這種地獄,那麼濟貧院大街這一段,就可能是它的林蔭路。九*九*藏*書

這所房子不久前拆除了一部分,如今所余的部分仍能讓人想見當初的全貌。整體建築也就有一百來年。到一百歲,一座教堂還年輕,而一所住房卻老邁了。看來,人的居所隨人而壽短,上帝居所隨上帝而永生。

這就是戈爾博老屋名稱的來歷。

那所破房只有兩層。

房門左側臨街的牆上,離地面約一人高有一個堵死的方形小窗,成為壁龕,裏面堆滿了過路孩子扔的石子。

那座城門離得很近,1823年時城牆還在。

大道旁的樹木中,有一棵死了四分之三的大榆樹,正對著五十—五十二號;戈布蘭城門街口也幾乎正對著,當年那條街沒有鋪石,兩旁沒有房屋,只有發育不良的樹木,一直通到巴黎城牆腳下,隨著季節不同,有時綠樹成蔭,有時滿是污泥。附近一家工廠的房頂冒出一股股硫酸化合物的氣味。

按下那片彷彿命定始終恐怖的聖雅克廣場不表,三十七年前,整個這條肅殺的大道最肅殺之點,也許就是遇到五十—五十二號破房的地方,至今這裏也缺乏吸引力。