第三部 馬呂斯

第四卷 ABC朋友會

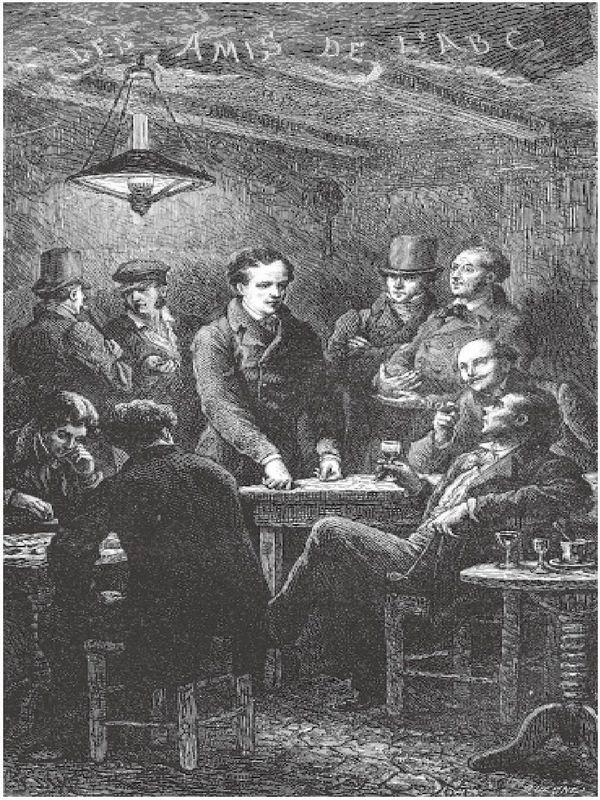

四 穆贊咖啡館后廳

「這是因為我們有協定。我們組成小小的神聖同盟的時候,就劃定了每人的邊界,我們從不超越。北側屬於沃地區,南側屬於熱克斯地區。於是就相安無事了。」

「要多少錢?」格朗太爾嚷道。

博須埃伸手指他,試圖讓他住口,而格朗太爾越發起勁了:

「不要褻瀆神仙,」他說道,「那些神仙也許並沒有走。朱庇特絲毫沒有給我以死去的印象。你們總說,神仙是幻象。然而,即使在自然界,在幻象消逝之後今天的自然界,還能重新找到所有古老而偉大的世俗神話。有的輪廓像城堡的山,例如維尼馬爾峰,在我看來還是席柏勒的髮髻;也沒有什麼能向我證明,夜晚潘神不會來吹中空的柳樹榦,並用手指輪番按樹洞;我還始終相信,伊娥同牛溲瀑布有點關聯。」

「……汀。還有呢?」

「相安無事,這種幸福是可以消受的。」

「真沒良心!一個愛笑的女人該有多好!你們兩個絕不會吵嘴。」

「不錯。你說吧,我來寫。」

「親愛的,那就應當討她的歡心,衣著要漂亮些,裝作無精打採的樣子。到斯托伯時裝店買一條高質量皮褲吧。也有出租的。」

「這正是她的缺點。」巴奧雷回答,「當人情婦不要總笑,總笑就鼓勵人欺騙她。看見她高興,你就不會感到內疚;反之,看見她傷心,你就會受到良心的責備。」

「憲章化為火焰。」

「迴音,哀怨的仙女。」格朗太爾低聲吟詠。

「聖瓦爾這名字太舊了,叫瓦爾散吧。」

「首先,我不要國王。哪怕是單從經濟觀點來看,也不要國王。國王是寄生蟲。世上沒有無償的國王。聽聽這一點:國王的靡費。弗朗索瓦一世死的時候,法蘭西公債為三萬利弗爾;路易十四死的時候,公債為二十六億,二十八利弗爾合一馬克,據德馬雷說,在1760年合四十五億,在今天則合一百二十億。其次,請公白飛別見怪,一部御賜的憲章,是文明的一種糟糕的措施。什麼拯救過渡,緩和過程,減少動蕩,通過憲章虛幻的條文,要國家在不知不覺中從君主制轉為民主制,這些全是拙劣的理由!不行!不行!絕不能用虛假的光去照耀人民。立國之道,在你們立憲的地窖里,定會枯萎衰敗。不要變種,不要折中,不要國王恩賜給人民。在所有恩賜的條款里,就有一個第十四款;一隻手贈給,旁邊還有一隻爪子要收回。我堅決拒絕你們的憲章。憲章是個假面具,下面掩藏著謊言。人民接受憲章就等於拱手讓位。只有完整,人權才成其為人權。不行!不要憲章!」九-九-藏-書

「換了我,就讓她一邊待著去。」

「吃年息的?」

格朗太爾身邊有一張桌子相當安靜,上面放著一張紙、一個墨水瓶和一支筆,兩邊各擺一隻小酒杯,這表明正在醞釀創作一出鬧劇。兩顆運轉的腦袋靠在一起,正低聲商量這件大事。

「做起來也不難。她不是叫穆西什塔嗎?」

格朗太爾醉到十二分,待在穆贊咖啡館后廳的角落裡,就這樣喋喋不休,又挑逗經過這裏的洗杯盤女工。

挖苦奚落,俏皮風趣,冷嘲熱諷,這類東西在法國叫活躍,在英國叫幽默,不管趣味高低,由頭好壞,談鋒好似鑽天的煙火,一齊發射,在大廳的各個角落相交叉,在頭上形成一種快樂的轟擊。

「見鬼!您可得當心。那是個出色的劍手,劍術很精,善於攻擊,招不虛發,手腕有力,騰閃靈活,動作疾如閃電,招架恰到好處,反擊準確無誤,呱呱叫!而且,他還是左撇子。」

「我渴了。世人啊,我做了一個夢,夢見海德堡的大酒桶突然中了風,於是放上十二條螞蟥吮吸,我就是其中之一。我要喝。我渴望忘掉人生。人生,不知道是誰的醜惡發明。人生一晃就過去,而且毫無意義。為了生活累死累活。生活這個布景極少可通行的門窗。幸福也只是一面上油漆的舊木框。《傳道書》中說:一切都是虛榮。我跟這個傳道的老兄看法一樣,也許世上從來沒有他那個人。零,不願意赤條條地出去,就穿上虛榮的外衣。虛榮啊!用大話美飾一切的外衣!廚房叫配膳室,跳舞的稱老師,街頭賣藝的是體操家,打拳的稱拳擊家,賣葯的稱化學家,理髮的叫藝術家,和泥工稱建築師,賽馬手叫運動員,甲殼蟲叫鼠婦。虛榮有正反兩面:正面傻,是渾身掛滿彩色玻璃珠子的黑人;反面蠢,是滿身破衣爛衫的哲人。我要為一個流淚,為另一個發笑。所謂的榮譽和尊嚴,就算是榮譽和尊嚴吧,一般來說也是混雜的東西。帝王拿人的尊嚴當玩物。卡利古拉曾把一匹馬封為執政官,查理二世把一塊牛排封為騎士。現在,你們就到『飛馳』執政官和『牛排』小爵士中間炫耀自己吧。至於人的自身價值,也不見得多受兩分尊重。聽一聽鄰居是怎麼讚揚鄰居的吧。白對白殘酷得很;百合花若是有口說話,不知會把白鴿糟蹋成什麼樣子!一個虔婆嚼舌頭說一個信婦,那話比蛇蝎還要惡毒。可惜我是個不學無術的人,要不然,就給你們舉出一大堆這類事例;可是,我什麼也不知道。其實,我一直挺聰明;當初我在格羅門下學繪畫,就不願意胡亂塗抹,有時間就去偷蘋果吃;藝人和強人,不過一字之差。這對我合適;至於你們這些人,跟我也不相上下。我才不在乎你們的完美、優點和長處。任何長處都會陷入一種短處:節儉接近吝嗇,慷慨類似揮霍,勇敢近乎逞能;誰說十分虔誠,就表明有點虛偽;美德中的罪惡,恰恰跟第歐根尼袍子上的洞一樣多。你們讚賞誰,被殺者還是殺人者?愷撒還是布魯圖斯?一般來說,人總是擁護殺人者。布魯圖斯萬歲!他殺了人。這就是美德。是美德嗎?就算是吧,但也是瘋狂。那些偉大人物身上總有些奇怪的污點。殺了愷撒的那個布魯圖斯,愛上了一個小男孩的雕像。那尊雕像是希臘雕塑家斯特隆吉利翁的作品,他還雕塑了一個騎馬女子的形象,名叫厄克納莫斯,又稱美|腿,尼祿常攜帶著旅行。那個斯特隆吉利翁只留下兩尊雕像,就使布魯圖斯和尼祿結為同好:布魯圖斯愛上一個,尼祿愛上另一個,整個歷史就是不厭其煩地重複。一個世紀是另一個世紀的翻版。馬倫戈戰役是彼得那戰役的仿作。克洛維斯的托爾皮亞克戰役和拿破崙的奧斯特利茨戰役,就像兩滴血似的一模一樣。愚蠢的行為莫過於征服;真正的勝利是說服。真的,還是盡量證明點什麼吧!你們只滿足於成功,多麼庸俗啊!只滿足於征服,多麼可憐啊!唉,虛榮和卑怯到處泛濫。什麼都得服從成功,連語法也不例外。賀拉斯就說過:「如果這是約定俗成。」因此,我鄙視人類。難道我們要從總體降到局部上嗎?難道要我讚賞人民嗎?請問哪一國人民呢?是希臘嗎?雅典人,即古代的巴黎人,殺了福基翁,正如巴黎人殺了柯利尼,而且諂媚暴君,阿納塞福雷甚至說:庇西斯特拉特的尿能引來蜜蜂。五十年間,希臘最重要的人物,就是那位語法家菲勒塔斯,可是他身子極小極矮,怕被風刮跑,鞋底不得不灌了鉛。在科林斯的最大廣場上,有西拉尼翁所雕的一尊石像,曾由普林尼收入總匯,那是埃庇斯塔特的雕像。埃庇斯塔特是幹什麼的呢?他發明了一種勾腿絆。這就概括了希臘和光榮。再談談別的人民。我會讚賞英國嗎?我會讚賞法國嗎?讚賞法國?為什麼呢?是因為巴黎嗎?剛才對你們講了我對雅典的看法。讚賞英國嗎?為什麼呢?是因為倫敦嗎?我恨迦太基。再說,倫敦,作為窮奢極欲的大都市,也是貧窮困苦的首府。僅僅在查林-克羅斯教區,每年就餓死一百人。阿爾比翁就是這樣。再補充一點,更有甚者,我目睹一個英國女郎戴著玫瑰花冠和藍眼鏡跳舞。因此,去它的英國吧!我若是不賞識約翰牛,難道就賞識約拿單?那個買賣奴隸的弟兄,不大合乎我的口味。去掉『時間就是金錢』,英國還剩下什麼呢?去掉『棉花就是王』,美國還剩下什麼呢?德國嘛,那是淋巴液;義大利嘛,那是膽汁。我們是不是對俄羅斯傾倒呢?伏爾泰讚賞俄羅斯,他也讚賞中國。我承認俄羅斯有美的東西,其中就有一種牢固的專制主義;不過,我可憐那些專制君主。他們弱不禁風。有一個阿列克賽丟了腦袋,有一個彼得被刺殺,一個保羅被勒死,另一個保羅被靴子踏成肉餅,好幾個伊凡被掐死,好幾個尼古拉和瓦西里被毒死,這一切表明,俄國皇宮明顯處於有害健康的狀態。所有文明的民族無不讓思想家欣賞戰爭這種東西;然而戰爭,文明戰爭,把強盜搶掠的各種形式,從賈克薩山口雪茄走私者的欺詐,到柯曼什印第安人在險隘道的掠奪,全都匯總用上了。哼!你們要對我說,歐洲總比亞洲強些吧?我承認亞洲很滑稽;然而,你們這些西方人,你們時髦的盛裝艷服附有高貴的各種污穢,從伊莎貝拉王后的臟襯衫到太子的便桶無不具備,我想不通你們還有什麼資格嘲笑大喇嘛。稱作人的先生們,告訴你們,完蛋啦!要知道,布魯塞爾消費的啤酒最多,斯德哥爾摩消費的烈酒最多,馬德里消費的巧克力最多,阿姆斯特丹消費的刺柏子酒最多,倫敦消費的葡萄酒最多,君士坦丁堡消費的咖啡最多,巴黎消費的苦艾酒最多:這就是全部有用的知識。總的來說,巴黎佔了上風。在巴黎,連舊貨商販都花天酒地。第歐根尼在比雷埃夫斯當哲學家,也許同樣願意在摩貝爾廣場賣破爛。還要學學這些:賣破衣爛衫的商販喝酒的地方,都叫劣質酒館,最有名的有『炒鍋』酒館和『屠宰場』酒館。因此,呵!城郊酒家、宴席館、小酒店、小小酒館、大眾咖啡館、小酒家、酒館舞廳、醉仙樓、破爛商販去的劣質酒店、哈里發沙漠旅行隊客棧,向你們說明了這些,要知道我是個愛享樂的人,常去理查飯店吃四十蘇的份兒飯,我需要一塊波斯地毯,在那裡裹上赤條條的克婁巴特拉!克婁巴特拉在哪兒?哦!是你呀,路易松,你好。」九_九_藏_書九_九_藏_書九*九*藏*書

在這些青年的談話中,馬呂斯有時也插上兩句,有一次談話當真震撼了他的思想。

「對。噢!我可憐的巴奧雷,她是個非常漂亮的姑娘,很有文學修養,小手小腳,特會穿戴打扮,生得又白凈又豐|滿,有一雙用紙牌給人算命的女人的眼睛。我迷上她了。」

最後那個角落在談論政治,抨擊御賜的憲章。公白飛支持憲章也軟弱無力,庫費拉克攻勢很猛,已經打開缺口。那著名的圖蓋憲章也該倒霉,正好有一份擺在餐桌上;庫費拉克抓在手裡,一邊闡述他的觀點,一邊抖得那張紙刷刷作響。

「先擬定角色的名字。有了名字,就找到主題了。」

那是在穆贊咖啡館后廳。ABC朋友會的成員,那天晚上幾乎到齊了,鄭重其事地點上了大油燈。大家隨便閑聊,談興不高,嗓門卻很大。只有安灼拉和馬呂斯沉默不語,其他人都多少東拉西read•99csw•com扯。夥伴之間的談話有時就是這樣,既心平氣和,又吵吵嚷嚷。一種嬉戲,一種胡鬧,也相互談話。大家你拋一句,我拋一句,再趕緊追上話茬兒。他們從四角交談。

「你怎麼樣,若勒勒勒李,你同那姑娘鬧彆扭,鬧到什麼程度啦?……你知道我指的是誰。」

「住口,大R!」博須埃又說。他正同周圍的人討論一個法律問題,一句法學界行話講了大半,下面是收尾:

女人不準進入后廳,只有洗杯盤的女工路易松例外,她從洗碗間到「配膳室」,要穿過後廳。

「……至於我,雖然還難以稱上法學家,頂多是個業餘檢察官,但我卻支持這一點:根據諾曼底的習慣做法,每年到聖米歇爾節,無論業主還是遺產被扣押者,除了其他義務之外,所有人以及每個人,都要向領主繳納一筆等值稅,這適用於長期租約、普通租約、自由地產、教產租約和公產租約、典押契約……」

「她倒沉得住氣,狠心跟我賭氣。」

「你呀,多幸福啊,」若李說道,「有一個總愛笑的情婦。」

「當然。」

「說說容易。」

「多利蒙先生?」

「莫城的鷹,收起你的爪子,你那樣對我不起一點作用,那姿勢就像希波克拉底拒絕阿爾塔薛西斯的陳詞濫調。你就不必費勁勸我安靜。況且,我正傷心,讓我對你們講什麼呢?人是壞東西,人是畸形的;蝴蝶是成功之作,人是做壞了,上帝沒有把這種動物創造好。人群里一個比一個醜陋。碰到一個就是無賴。女人下流無恥。是啊,我害了憂鬱症,既憂傷,又思鄉,還神經衰弱,心中煩躁,好發急,好打呵欠,好憋悶,好厭倦,好無聊!讓上帝見鬼去吧!」

「他女兒,賽萊絲汀。」

第三個角落的人正熱烈地議論詩歌。世俗的神話與基督教神話相互較量。若望·普魯維爾正是基於浪漫主義而擁戴奧林匹斯山。別看他平時很靦腆,一旦激動起來,他就會慷慨陳詞,進入興奮狀態,情緒越發高漲,顯得既歡快又抒情。

「你可是個情種,肯為心上人憔悴。」

「唉,是啊!」

格朗太爾已經酩酊大醉,在佔據的角落叫嚷,那聲音震耳欲聾。他翻來覆去拚命地論爭:

若李和巴奧雷在格朗太爾對面的角落,一邊玩骨牌一邊談論愛情。

挨著兩個想當鬧劇作家的,還有一伙人,他們趁著別人喧嚷,正小聲談論一場決鬥。一個三十歲的老手教導一個十八歲的青年,向他介紹他所碰到的對手。

正值寒冬,兩段劈柴在壁爐里嗶剝作響,頗具誘惑力;庫費拉克按捺不住,將那可憐的圖蓋憲章搓成一團,扔進火里。紙團燃起來了。公白飛以哲人的冷靜態度望著路易十八的傑作燃燒,僅僅說了一句:

「聖瓦爾上校。」