第二部分 流行病風暴來襲

07 醫學技術讓我們更「親密」

流行病大事記

近400年來的醫學技術革新,已經為人際間的微生物連接提供了各種新方式。輸液、移植和注射雖然是維持人類健康的一些最關鍵的技術手段,但也從根本上造成了流行病的傳播和興起。

一次輸血過程將傳染常見感染源,器官捐贈過程也面臨同樣的風險,並且有過之而無不及。例如就我們在第5章里討論過的狂犬病來說,狂犬病毒不會人傳人。說得更準確點,沒有病例記錄表明狂犬病毒在人際間自然傳播。但是有約一打完備的狂犬病毒人傳人的病例記錄,每一例都是被感染的器官移植給他人所致。

在豬身上所攜帶病毒的小群體中,最讓人擔心的感染源是豬內源性逆轉錄病毒(porcine endogenous retro virus, 簡稱PERV)。像PERV這樣的內源性病毒,會與宿主的基因物質永久地融為一體。它們時不時地從遺傳基因中出現,感染細胞,並在宿主體內傳播。內源性病毒作為宿主實際基因組的一分子,目前沒法消滅掉它們——因此我們擔心豬器官移植到人身上后,這些病毒會在人體內重出江湖。

蓋提的實驗性治療最終失敗了,但這種移植手術是否有可能將新型的和也許未知的病毒傳染給人類激起了全國範圍的一場討論。毫無疑問,將狒狒這樣的近親物種身上的器官,移植到免疫系統已經有問題的人身上,好比引狼入室。像艾滋病晚期患者這樣免疫系統脆弱不堪的人,就會為新病毒的生長和適應提供更好的環境。說極端點,他可能會成為一個供病毒在陌生的新領地探險的培養皿。

無論是用於文身、給葯還是接種疫苗,消毒不當的針頭在傳遞微生物方面都扮演著重要角色。針的廣泛使用如同輸血一樣,為微生物四處流動提供了一條全新的路徑,使它們得以自我供養或者在人際間有效擴散,以便能存活和發展。

自20世紀20年代甫洛諾夫進行猴腺體手術以來,我們已經見證了輸血、移植和注射技術的廣泛應用。這些出色的技術有助於我們擺脫一些最致命的疾病,然而它們也使人與人之間建立了新的、異常堅固的生物聯繫。這種聯繫有時候成為這些為人類造福的醫療技術所帶來的、不受歡迎的副產品。它們為微生物流動架起了橋樑,這些橋樑是以往不曾有過的。它們讓人類相互發生關聯,成為一種關係親密的物種。這種關係親密的物種是地球生物體中獨一無二的存在,它從根本上改變了我們與人類世界中微生物的關係。自20世紀20年代甫洛諾夫進行猴腺體手術以來,我們已經見證了輸血、移植和注射技術的廣泛應用。這些出色的技術有助於我們擺脫一些最致命的疾病,然而它們也使人與人之間建立了新的、異常堅固的生物聯繫。這種聯繫有時候成為這些為人類造福的醫療技術所帶來的、不受歡迎的副產品。它們為微生物流動架起了橋樑,這些橋樑是以往不曾有過的。它們讓人類相互發生關聯,成為一種關係親密的物種。這種關係親密的物種是地球生物體中獨一無二的存在,它從根本上改變了我們與人類世界中微生物的關係。

1921年2月2日,英國人阿瑟·艾維林·里爾戴特(Arthur Evelyn Liardet)要做一次手術。里爾戴特的臨床癥狀很典型,但手術可不尋常。當時,里爾戴特已經75歲了,他抱怨自己的身體和精神都越來越不濟。他的頭髮掉了一大半,臉上添了皺紋。簡言之,他正慢慢變老。

學成后,甫洛諾夫在埃及為埃及國王工作,很快對作為後宮一份子的太監產生了濃厚的興趣。他尤其注意到,閹割術似乎加劇了太監們的衰老。這一觀察,是甫洛諾夫醉心於手術解決衰老問題的開始。他可能被導師的前沿性研究工作和令人興奮的外科新技術所鼓舞,開始涉足實驗性移植。他進一步改進導師已完善的技術。在早期實驗中,甫洛諾夫將一隻羊羔的睾丸移植到一隻年老的公羊身上,並宣稱移植體使公羊的毛變濃密了,性|欲增加了。這些早期的研究,為日後的工作埋下了伏筆。

賽奇·甫洛諾夫1866年出生於俄國。他18歲時移居法國,師從諾貝爾獎得主埃里克斯·卡萊爾(Alexis Carrel)學習醫學。卡萊爾1912年因發明了血管縫合術以及血管和整個器官移植的新技術獲得了諾貝爾獎。卡萊爾激發了甫洛諾夫對科學的熱愛和勇於發現的潛能。甫洛諾夫將這些熱情和潛能施展于與器官移植相關的新技術革新。這位身高1.95米、躊躇滿志的年輕醫生被媒體描述為富有魅力和創造力的人。

泰特的研究工作的成功之處在於,豬和人類的關係沒有和狒狒那麼親密。但豬是哺乳動物,和其他哺乳動物(包括我們人類)一樣,它們身上有很多不明微生物,其中一些無疑可能突破種屬障礙。於是真正的問題就變成:哪些是能夠突破種屬障礙的病毒?它們跨物種跳躍後會人傳人嗎?read.99csw.com某個人可能感染上一種致命性病毒,但這並不意味著末日的到來。真正的風險在於那種病毒是否能夠擴散。

小結

雖然跟丙肝病毒的情況一樣,不安全注射很可能導致艾滋病毒的傳播,但不安全注射並未將病毒引入人類。不過,這並不意味著我們應該忽視疫苗安全問題。

好在如今很多血庫會對常見病毒進行篩查。感染上人類免疫缺陷病毒的血液通不過捐血流程。但情況並非都這麼樂觀,在20世紀80年代早期發現的首批感染人類免疫缺陷病毒人中,就有接受募集血液製品的血友病患者。僅在美國,就有數千名血友病患者感染上人類免疫缺陷病毒,很多人因此去世。即使到了今天,我們也只能篩查已知微生物。肯定有很多不明微生物存在著,每天通過血製品四處流動。一種進入人體的新病毒在我們有機會出手遏制之前,很容易在血液供給中擴散。

幾年後在2月份寒冷的巴黎,里爾戴特的手術成了甫洛諾夫早期人體實驗中的一例。在里爾戴特被推進手術室之前,研究人員用甫洛諾夫研製的一個特製「麻醉箱」,對一隻黑猩猩實施了麻醉。箱子用於防止技術人員受到碩大的、有潛在暴力行為的雄性黑猩猩的侵害,因為它肯定會對接下來發生的事情反應強烈。躺在病床上的里爾戴特隨後被推進去,待在黑猩猩旁邊。外科醫生們小心翼翼地從黑猩猩身上取下睾丸,切成薄片,然後移植到里爾戴特的睾丸里。

如今在閱讀此書的每15個美國讀者中,就有1人感染上了從猴子身上跳過來的一種病毒。說得更具體一點,如果你是這1/15,那麼就已經感染上猴空泡病毒40(Simian Virus 40, 簡稱 SV40),一種亞洲短尾猴病毒。你是通過接種受污染疫苗感染上的。

需要注意的是,馬克斯的研究工作有別於1992年首次刊登在《滾石》雜誌上的一篇文章里所提出的假說。該假說認為,艾滋病毒起源於口服脊髓灰質炎疫苗(Oral Poliovirus Vaccime,簡稱OPV)。馬克斯和其同仁們認為,是不安全注射加快了艾滋病毒的傳播,但是他們並沒有認為這些醫療技術致使病毒從黑猩猩身上傳染到人類身上。反之,疫苗假說認為,因為採用新鮮的靈長類動物組織培養口服脊髓灰質炎疫苗,艾滋病毒就直接從這些組織跳到疫苗里,在接種時傳染給人。

移植器官的匱乏,迫使外科醫生尋找人類器官的替代品,選擇動物器官是很自然的。很明顯,為了「回春」而選擇將黑猩猩睾丸移植到男人體內,這一手術顯示出讓人無法接受的高風險。哪怕病入膏肓,我們只要知道已知或未知病毒肯定有機會從像黑猩猩這樣的近親動物身上進入人體,這個選擇就是錯誤的。但是我們可以選擇其他非靈長類動物。例如一隻成年豬身上器官的大小和重量與成年人的大致相當。雖然微生物有跨物種跳躍的風險,但這比用黑猩猩器官的風險小多了。

我們知道通過輸血會傳播人類免疫缺陷病毒和其他逆轉錄病毒、乙肝和丙肝病毒,以及像瘧原蟲這樣的寄生蟲和錐蟲病。甚至連我們在下一章還要提到的感染源——變異型克雅氏病(也被稱作瘋牛病)這樣的朊病毒,也能夠在血袋裡存活(血袋是輸血前盛血的塑料容器)。

從我們的研究視角來看,將黑猩猩睾丸移植視為喧囂的20世紀20年代的「偉哥」雖然有趣,但並非重要之事。我們認為重要的是猴腺體手術提供了最鮮明的例子,說明醫學技術如何在不經意間為微生物遷移架立新橋,讓人與人甚至是人類和動物之間發生關聯。

注射行為與病毒傳播

在整個20世紀80年代,一系列備受矚目的手術引起了人們對該領域的廣泛關注。其中有一例手術是關於著名的女嬰菲伊(Baby Fae),她是一個出生12天的早產女嬰,患有嚴重的先天性心臟病,在換了一個狒狒的心臟后存活了11天。另一例手術圍繞傑夫·蓋提(Jeff Getty)掀起了一輪新聞報道高潮。蓋提是患有艾滋病的38歲男子,他成為了一名傑出的活動家,推動關愛艾滋病患者舉措,參加了很多實驗性研究嘗試,包括一個讓他名揚全國的實驗。在實驗中,他接受了一隻狒狒的骨髓移植,希望狒狒對艾滋病的天然抵抗力能夠在他體內生效。

在德國有這樣一個病例,一位從喀麥隆移居過來的20歲男子死於腦溢血,他捐贈了器官。受體中有一位需要肝髒的62歲的老太太,她是肝硬化晚期。器官移植手術整整一個月後她發起了高燒,後來被診斷為間日瘧原蟲引起的瘧疾並被成功治愈。她一生從未去過熱帶和亞熱帶地區,但她的肝臟去過。

在了解剖析醫學技術在讓人類彼此身體發生關聯、加速微生物傳播方面所扮演的角色之前,我們有必要花點時間討論這些技術的益處。注射和免疫接種、移植和輸液,都是將醫學迅速推向現代化的技術。

從應用的絕對數量來看,輸血比器官移植要多得多。但雖然輸血在數量上總是比器官移植佔據優勢,器官的移植卻是一樁更令人關注的

九-九-藏-書生物事件。器官移植牽涉血液和大量人體組織的移動,因此血液和被移植組織里的微生物都將隨著器官進入病人受體。

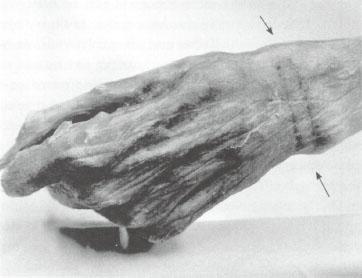

這具屍體蘊含著很多讓人驚嘆的地方,其中之一就是奧茲冰人有文身。實際上這是世界上最早的文身證據(見圖7-2)。對屍體進行的X光檢測表明,文身所在部位是奧茲冰人可能因骨科疾病感到疼痛的地方。因此,有人推測文身也許是一種治療手段。

在20世紀,不安全注射引發的病毒傳播遠不止丙肝病毒。在一系列有見地的文章里,杜蘭大學病毒學家普雷斯頓·馬克斯(Preston Marx)和其同仁們認為,注射技術是艾滋病毒流行的助推器。關於人類免疫缺陷病毒的早期傳播,還存在著一些謎團。雖然基因數據顯示,在20世紀早期,即將成為人類免疫缺陷病毒的黑猩猩病毒跳到了人類身上,但造成20世紀60年代真正全球性艾滋病毒傳播的導火索還沒有定論。很多科學家認為,我們在第6章所討論的航空業的發展足以解釋這一現象,但馬克斯和其同仁們提出了另一個可能的原因。

不管奧茲冰人是出於什麼原因有了文身,它像之後出現的所有文身一樣,代表著風險的出現。文身如同針刺或者注射,牽涉到血液的接觸。如果同一個文身工具在不同人身上多次使用,就為微生物在宿主間來回跳躍構築了一座橋樑。

從那以後,輸血技術發展得相當快。今天,全世界每年要採集約8000萬單位的血量。輸血挽救了無數人的生命,也提供了全新的人際關聯形式。當1單位血量從一個人體內輸入另一個人體內時,血內攜帶的不同種類的病毒和其他微生物也隨之輸入。輸血技術的興盛,為微生物的流動創造了一條新型路徑,有時候也為已採用其他方式流動的微生物提供了一條新路徑,瘧疾的傳播就是這樣。醫學技術造就的新型連接方式,為那些原本不可能在人際間傳播的感染源提供了傳播路徑;同時使動物傳染給人的某種病毒有了另一種擴散方式,原本病毒可能就消亡了。

來自舊金山的科學家艾瑞克·德沃特(Eric Delwart)對發現不明病毒的技術進行了完善。他在最近的一項重要研究中,展示了我們將在第10章里討論的一些新方法。這些方法可以運用於疫苗生產,以進一步增加其安全性。與目前疫苗相關的風險,遠遠少於它們所預防的疾病給我們帶來的風險。但是這並非是零風險的事情。當我們有意讓動物組織和人體組織發生關聯,尤其在大規模工業化生產基礎上將兩者聯繫在一起時,我們要確保萬無一失。

自注射技術出現后,最值得我們關注的已知微生物是丙肝病毒(hepatitis C virus, 簡稱HCV)。丙肝病毒是一種特別重要的病毒,全球感染患者超過1億,每年有超過300萬的新增患者。它也通過肝癌和肝硬化置人于死地,僅在美國每年就有超過8000例的死亡病例。但是如果不接觸針頭,丙肝造成的死亡人數可能屈指可數。

調查這些醫學技術在流行病史上所扮演的角色,並非抹殺其在維持人類健康方面的功用。同樣,這些討論不應該被解釋成是支持反免疫者的杞人憂天。邁克爾·斯佩克特(Michael Specter)在其重要著作《否認主義》(Denialism)里,狠狠地譏諷了這些的觀點,就這一主題,他向普通讀者奉獻了多年的研究成果。不過,了解歷史上使用這些技術讓人們彼此發生關聯的方式,對於弄清楚為什麼我們會遭受流行病之苦是很重要的。這些討論不是阻止我們使用這些治病救人的技術,而是強調我們在使用這些技術時需要保持警覺。

泰特解釋說,他不需要一位泛泛而談的科學家來告訴他,怎麼做才是安全的。他所尋找的人要喜歡發現新型病毒,並致力於挖掘和他所從事研究相關的任何可能的風險。他聲情並茂地談論他的病人們,談到有多少等待器官移植名單上的人未能及時獲得器官捐贈。他也談到,需要確定自己打算從事的研究工作不會產生負面影響,不會在人類中引發一場新的流行病。在泰特跟我聯繫的時候,我已經對異種器官移植(xenotransplantation)有了好些年的興趣。異種器官移植是一個外科術語,指器官的跨物種移植。等掛上電話時,我已經被這個項目深深吸引住了。

流行病大事記

今天,全世界每年要採集約8000萬單位的血量。輸血挽救了無數人的生命,也提供了全新的人際關聯形式。當1單位血量從一個人體內輸入另一個人體內時,血內攜帶的不同種類的病毒和其他微生物也隨之輸入。

但是手術效果如何呢?甫洛諾夫的很多病人認為,這種手術值得信賴。里爾戴特自己就在1922年對《紐約時報》記者聲稱,手術取得了巨大的成功。他向記者展示了健壯的肱二頭肌,其太太在旁邊會意地點了點頭。雖然甫洛諾夫和其病人對手術的成功不免誇大其詞,但至少一些科學研討會公開探討了手術的邏輯性。

輸血行為與病毒傳播

器官移植還存在另一個重要的麻煩。雖然從捐贈者那裡獲得血液很簡單,但獲得一個器官卻並不簡單。發達國九_九_藏_書家的人們鮮有需要輸血而無血可輸的情況,但器官移植可就不一樣了。目前美國有大約11萬人在排隊等待器官移植,他們中每過90分鐘就有一人去世。

移植手術也會傳染那些處在休眠期,日後會暴發的傳染性疾病。有一種特別的瘧原蟲叫作間日瘧原蟲(Plasmodium vivax),它能在肝臟內潛伏,即休眠。潛伏期間沒有什麼疾病癥狀,血液內同樣沒有瘧原蟲,但一次肝臟移植卻可能引發疾病。

沒有輸血技術,大量血友病患者、外傷患者和受傷士兵就會死去;移植技術使白血病、肝病和嚴重燒傷患者能夠過上正常人的生活;我們無法想象一個沒有注射技術的世界,每年僅靜脈輸液就挽回了數百萬營養不良孩童和腹瀉患者的生命;注射也使免疫接種成為可能——若生活在沒有免疫接種的世界里,我們的日常生活就要受到天花的威脅。如果在20世紀60年代天花沒有因疫苗接種而被消滅,那麼它在今天可能會是更嚴重的流行病。原因我們在第6章已經討論過:如今的世界具有超鏈接性。

在2001年,4篇分別發表在頂級科學期刊《自然》和《科學》上的文章將疫苗假說送進了墳墓,進一步宣告了口服脊髓灰質炎疫苗爭論的結束。這樣做之所以重要,有很多原因。其中一個原因是該假說曲解了艾滋病毒的起源,嚴重阻礙了疫苗運動的進行,而疫苗運動所使用的疫苗都是被普遍認可為安全而有效的。《自然》上發表的文章配發的社論做了很好的總結:「頑固的陰謀論者認為,黑猩猩病毒污染了疫苗的真相後來被故意掩蓋了。新的數據也許不能令他們心悅誠服,但是我們中那些以前願意相信疫苗假說的,現在認為假說已經不成立了。」我的同仁、世界上最傑出的病毒學家之一的艾迪·福爾摩斯(Eddie Holmes)言辭更犀利,他說:「證據原本一直就很單薄,如今已經站不住腳了,到了該推翻的時候。」

以我們現有的知識為依據,若我們像甫洛諾夫那樣有意將人類和黑猩猩的微生物世界連接起來,這一想法是不可理喻和不可饒恕的。雖然因缺乏樣本而無法直接確認,但甫洛諾夫的移植手術肯定會讓接受這些動物組織的人們感染上有潛在危險的病毒。在近親動物之間進行活體組織移植,使微生物所面臨的所有天然「路障」不復存在。在我們可以想到的微生物跨物種跳躍中,這是對人類威脅最大的方式之一。

圖7-1 賽奇·甫洛諾夫醫生(右)在手術室里

自從20世紀20年代甫洛諾夫在巴黎實施回春手術之後,異種器官移植領域進入了長達40年的停滯期,其間沒有任何手術嘗試的記載。但是到了20世紀60年代,異種器官移植的研究工作又復甦了。新的抗生素和免疫抑製藥的出現,為主要的動物器官成功移植到所需病人受體提供了希望。通過抑制人體免疫系統,免疫抑製藥防止了器官移植中的排斥反應。

但是因為一處的疫苗儲備就能接種成千上萬的人,我們必須保持警覺。一處或者多處疫苗儲備受到污染,會導致數百萬人感染上新病毒,正如我們見到SV40病毒在20世紀50年代和60年代四處蔓延的情形那樣。不過這並不意味著疫苗就是不安全的。疫苗是安全的!它們本質上是用來保護全球數十億人口的。但對疫苗生產保持警覺並實施衛生監督,怎麼做都不為過。

我們給自己施針的歷史已經很久遠了。人類首次施針的證據頗不尋常——是從一位冰人身上發現的。1991年9月的一天,兩位在義大利境內阿爾卑斯山脈徒步登山的德國旅遊者偶然發現了一具屍體。後來這具屍體以發現地所在的村莊命名,被稱作奧茲(Ötzi)。最初人們以為這是具新近死亡的屍體,但現在我們知道奧茲冰人生活在5300年以前。

器官移植與病毒傳播

1962年在剛果共和國奧波德維爾爆發的一次天花疫情中,醫生在金泰伯醫院(Kintambo Hospital)外給人們接種疫苗。

圖7-3 醫生給人們接種疫苗

超過一半美國人口面臨感染上一種新型猴病毒的風險,這一觀點在科學界引發強烈反響。流行病學家們立刻開始確認感染病毒的人是否會得癌症。幸運的是,雖然直到今天有關證據還存在爭議,但似乎很明顯,SV40不是致癌的高風險病毒。也許更重要的是它沒有傳播能力,我們逃過了重要一劫。

關於丙肝病毒,還有很多待解之謎。正式發現該病毒是在1989年,但它在人群中肯定存在很長時間了。研究成果豐碩的牛津病毒學家奧利弗·普巴士(Oliver Pybus)已經將弄清楚這一病毒視為其眾多科研目標之一。普巴士運用進化生物學技術研究丙肝病毒他所掌握的信息比其他很多畢生都在實驗室或者實地做研究的人都要多。通過使用計算機演演算法和數學模型比較不同病毒的遺傳信息,普巴士的丙肝病毒研究有了一些令人驚訝的發九-九-藏-書現。

然而,甫洛諾夫的研究工作雖然走到了極端,但並非孤立存在的現象。近400年來的醫學技術革新,已經為人際間的微生物連接提供了各種新方式。輸血、移植和注射雖然是維持人類健康的一些最關鍵的技術手段,但也從根本上造成了流行病的傳播和興起。這些技術以地球上有生命以來史無前例的方式,讓我們彼此的血液、器官和其他人體組織發生關聯。這種關聯加上其他因素,使我們人類成為彼此關係親密的物種(intimate species)。

艾滋病毒全球性傳播的時間恰好與大規模推廣廉價注射器的時間相吻合。在20世紀50年代以前,注射器由手工製成,相對比較昂貴。但到了1950年,人們開始用機器大規模生產玻璃注射器和金屬注射器。到了20世紀60年代,又有了一次性塑料注射器。因為有了有效的方式進行藥物和疫苗注射,到了20世紀後期,注射藥物和接種疫苗就增多了(見圖7-3)。通常的衛生運動,每次都是用同一個未經消毒的針頭給成百上千或者更多的人接種疫苗,這為流行病暴發埋下了濃重的伏筆。從被俘獲的一隻黑猩猩那裡傳染到一位獵人身上的病毒,理論上能夠通過這種方式傳染給其他很多人。馬克斯和其同仁們認為,艾滋病就是在這種情形下正式暴發的。

流行病大事記

無論是用於文身、給葯還是接種疫苗,消毒不當的針頭在傳遞微生物方面都扮演著重要角色。針的廣泛使用如同輸血一樣,為微生物四處流動提供了一條全新的路徑。

僅在美國,1960年就有高達30%的脊髓灰質炎病毒疫苗受到污染。從1955年到1963年,大約90%的美國兒童和60%的美國成年人可能接觸到SV40——估計有9800萬人。該病毒不可小覷,它使嚙齒類動物患上癌症,使進行實驗性細胞培養的人體細胞出現異常繁殖。這是一個可怕的信號,表明該病毒可能致癌。

這些病例大多數是因為角膜移植引起的。也許因為器官移植中,角膜是只跟神經系統有關的人體組織之一,而狂犬病毒正是一種主要入侵中樞神經系統的病毒。其中的兩個病例令人關注,來自美國和德國的兩位病人受體移植了感染上狂犬病毒的器官。這兩個病例中,器官供體的死因都被誤診為服藥過量,其臨床癥狀有時候跟狂犬病相像。讓人驚訝的是,兩位供體似乎都是因狂犬病突然發作而死,沒有來得及就醫。想到他們在是忙於日常事務時暴斃的,不禁讓人覺得毛骨悚然。

我們已經知道,丙肝病毒處在流動中。近100年來,病毒經由輸血、使用未經消毒的針頭送葯和毒品注射迅速蔓延開來。但普巴士和其他人所做的基因分析顯示,該病毒首次出現的時間是在距今500~2000年之間的某個時間點,因此現代醫療技術可能不是其傳奇故事的全部內容。實際上,在針刺和注射技術使其大範圍擴散之前,病毒已經小規模地存活于某些地方,最有可能是在非洲和亞洲。

在20世紀50年代和60年代,我們通過短尾猴腎臟細胞培養生產脊髓灰質炎病毒疫苗。一些猴腎感染上SV40,於是污染了疫苗,帶來了可怕的結果。

近10年來,我與美國疾控中心傑出的病毒學家比爾·史威茲(Bill Switzer)密切合作,研究逆轉錄病毒。比爾是對異種移植受體中的PERV進行最全面研究的科學家之一,他和同仁們研究了160位已接受豬組織移植的病人樣本。他們發現,有跡象表明豬細胞在15%的病人受體內繼續存活,甚至移植后能在人體內存活長達8年時間。所幸他們沒有發現PERV的蹤跡。

首次被認可的「輸血」嘗試是1492年給羅馬教皇英諾森八世(Pope Innocent VIII)的那次「輸血」。歷史學家斯特凡諾·英非素亞(Stefano Infessura)對此做了敘述。當教皇陷入昏迷時,醫療顧問們將3個10歲男孩的血輸給他。由於當時沒有靜脈注射技術,教皇和3個捐血者都死了。

既然丙肝病毒無法經由性|交或者人際間正常接觸而有效傳播,那麼其他傳播路徑多少可以解釋它為何在幾世紀前就https://read.99csw.com存在了。病毒可以由母親傳染給子女,但這也是不太靠譜的解釋,因為所謂的垂直傳播不是特別有效。當然,像割禮、祭祀划痕、文身、針灸這些文化習俗,可能對病毒的傳播起到一定的作用。普巴士和其同仁們在一項有趣的創新研究中,將疾病傳播的地理信息系統(我們將在第10章里再次討論到)和數學模型結合起來加以研究,結果顯示出病毒傳播的另一種可能性——一些種類的嗜血昆蟲可能就是丙肝病毒在過去的傳播媒介。作為純天然未經消毒的針刺,它們用口器將感染了病毒的血液從一個宿主傳染到另一個宿主身上。

疫苗假說在科學界風光不再,主要有以下四個原因:一是科學家們對最初的疫苗儲備進行了回顧性分析,沒有跡象表明原有疫苗儲備被孕育出人類人類免疫缺陷病毒的黑猩猩病毒所感染;二是基因分析顯示,艾滋病毒大約在100年前就出現了,遠遠早於人類服用脊髓灰質炎疫苗的時間;三是據稱疫苗儲備受到污染地區的黑猩猩病毒株與孕育人類免疫缺陷病毒的黑猩猩病毒有所區別;四是就已經進入人類的多種人類免疫缺陷病毒家族的靈長類動物病毒分佈情況來看,一個更簡潔的解釋是,人類是因為捕殺野生靈長類動物而廣泛接觸到這些病毒的。

圖7-2 奧茲冰人手腕上的文身

除了從一個人往另一個人體內輸血,血製品領域也在其他方面不斷發展。以血友病為例,病人缺乏凝血因子,這種情形會對其生命造成潛在威脅。為了累積足量的凝血因子來解決這一問題,要經常從成千上萬獻血者那裡募集合適的血液成分,結果導致患者與很多人發生關聯。粗略估算下來,像在舊金山這樣一個城市生活的A型血友病患者,活到60歲需要注射相當於7500劑量的凝血因子VIII。這意味著此人一生中可能要接觸250萬人身上所攜帶的通過血液傳播的微生物。

早在幾年前,里爾戴特就已經給巴黎一位前途看好的俄國外科醫生寫信,打算成為一項獨特的手術的試驗者。這位外科醫生叫賽奇·甫洛諾夫(Serge Voronoff),他聲稱能做完完全全的回春手術——長生不老之術。

甫洛諾夫和其手術最終在科學界失寵,到20世紀50年代初期他逝世的時候,大多數人認為他是一個庸醫。這某種程度上也許是因為他走了極端。他最令人印象深刻的一次實驗,是將一位婦女的卵巢移植到一頭叫作諾拉(Nora)的雌性黑猩猩身上。然後他試圖用人的精|子對它進行人工授精!不過1991年出版的英國頂級醫學期刊《柳葉刀》(The Lancet)在有關甫洛諾夫的一篇社論中,以下列字句作為結語:「也許醫學研究委員會應對猴腺體研究給予更多資助。」

醫療技術加強了人類微生物的相互聯繫,最顯而易見的例子之一就是血液的使用。歷史上,人類之間很少能夠接觸到彼此的血液,人類和其他動物之間也是。在出現狩獵行為後的大部分歷史時期里,我們通過捕殺動物,更多地接觸到它們的血液和體液。但在15世紀,一切都變了。

這一手術當時被稱為猴腺體手術,日後漸漸變得相當流行。到1923年,已有43位男子接受了非人類靈長類動物的睾丸。到甫洛諾夫職業生涯終結時,這一數字飆至數千。雖然甫洛諾夫作為一位伏特加酒製造商的後嗣繼承了一筆遺產,但他靠給很多當時的大人物做手術掙了更多的錢(見圖7-1)。據說諾貝爾獎獲得者、法國詩人阿納托爾·法郎士(Anatole France)是其病人之一。該傳言未經證實,但被傳得有鼻子有眼。更不靠譜的謠言說,畢加索可能也在甫洛諾夫那裡動過手術。

我們還不知道PERV是否是人類移植豬組織過程中面臨的最重大的風險。如果是,我們也許不必過分擔憂。在我和泰特及其同仁們的研究中,我們希望確定其他有可能在豬組織里存活的感染源,以及那些感染源將會帶來的風險。基於我們的研究來下結論並非易事。正如我們在第9章里將要進一步討論的那樣,連當前發現病毒的最先進技術,都不能讓我們準確確定某一樣本中的所有微生物。然而,優柔寡斷就要付出沉重代價。一方面,在等待器官移植的受體中,每天都有人死去。另一方面,在一個比移植受體規模大很多的群體中,存在著流行病風險。風險雖然小,但無法被忽視。挽救一個人的生命,代價是整個人類物種有可能出現一種新流行病,值得嗎?

2007年7月,來自印第安納大學醫學院、從事前沿性移植研究的外科醫生喬·泰特(Joe Tector)給我打了個電話。泰特組建了一個團隊,從遺傳學角度研究如何從豬身上移植不太可能被人體排斥的器官。人體排斥移植器官是外科醫生至今都頭疼的問題。他想在5年內開始將豬肝移植到人體內,他需要弄清楚此舉的風險。