視域的英雄主義

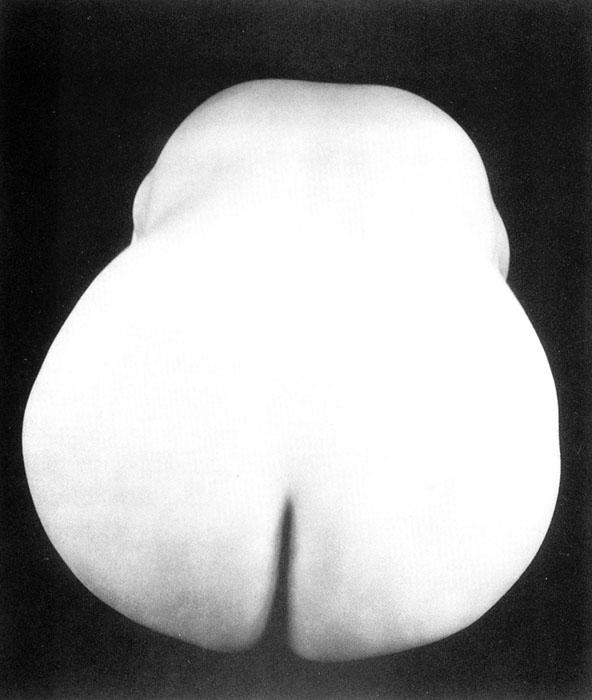

比爾·布蘭特 Bill Brandt Nude,East Sussex Coast,1953.Gelatin silver print.

劉易斯·海因 Lewis W.Hine Breaker Boys in a Coal Mine,South Pittston,Pa.,1911.Ten-Year-Old Spinner,North Carolina Cotton Mill,1908-1909.

韋斯頓一九二五年拍攝的他最心愛的一個兒子的照片《尼爾的身軀》似乎是美的,而這是由於其拍攝對象的優美線條和由於照片的大胆構圖和微妙照明——一種由技巧和品味帶來的美。雅加布·里斯一八八七年至一八九○年以粗糙的閃光拍攝的照片似乎是美的,而這是因為其拍攝對象的力量,也即在一個不確定的時代里,邋遢、奇形怪狀的紐約貧民窟居民的狀況;還因為這些照片的「錯誤」構圖的正確性,和缺乏對整體色調值的控制而造成的獃滯的對照——一種由業餘性和粗心大意帶來的美。對照片的評價,永遠充滿這類美學上的雙重標準。攝影式觀看的顯著成就,最初是依據繪畫的準則來判斷的,這種判斷遵奉有意識的設計和刪除不必要的枝節;並且直到最近為止,這一成就一向被認為是由一批為數不多的攝影師在他們的作品中體現出來的: 他們通過反省和努力,最終超越了相機的機械性質,達到藝術的標準。但現在我們清楚,在機械式或稚拙地使用相機與極高層次的形式美之間並不存在固有的衝突,沒有任何一類照片不可以呈現這種美: 一張非刻意炫耀的實用性的快照,在視覺上可能跟最受讚賞的藝術照片一樣有趣、一樣有說服力、一樣美。這種形式標準的民主化,是攝影把美的概念民主化的邏輯對等物。傳統上,美與一些典範性的榜樣(古典希臘人的代表性藝術,都只表現青春,也即身體最完美的時刻)聯繫起來,照片則揭示美無所不在。除了那些在相機前把自己打扮得漂漂亮亮的人之外,沒有吸引力和對自己不滿的人,也都分到了自己的一份美。

雖然大多數攝影者,只是在助長公認的有關美的概念,但有抱負的專業攝影師卻往往認為這些人是在挑戰他們。在像韋斯頓這樣的英雄式現代主義者看來,攝影師的冒險是精英式的、先知式的、顛覆式的、啟示式的。攝影師宣稱是在執行布萊克式的凈化官能的任務,一如韋斯頓在形容自己的作品時所說的:「向其他人揭示他們周遭活生生的世界,向他們展示他們自己視而不見的眼睛所看不到的。」

雖然韋斯頓也像斯特蘭德那樣,宣稱不關心攝影是不是一門藝術這個問題,但是他對攝影的要求仍然包含有關攝影師作為藝術家的所有浪漫假設。到二十世紀二十年代,一些攝影師已充滿信心地佔用了一門前衛藝術的修辭: 他們裝備著相機,與循規蹈矩的感受力作猛烈搏鬥,忙於現實龐德關於「日日新」的號召。韋斯頓以傲氣十足的不屑說,最有資格「鑽入今日的精神」的是攝影,而不是「軟綿綿、怯懦懦的繪畫」。在一九三○年至一九三二年,韋斯頓的日記《流水賬》充滿著對一觸即發的轉變的熱情洋溢的預感,以及關於攝影師配製的視覺震蕩療法如何重要的宣言。「舊思想正在全面崩潰,而準確、絕不妥協的攝影視域是評價生活的一股世界力量,並將繼續壯大。」

照片經常被用來當作理解和寬容的協助工具。在人道主義行話中,攝影最高的使命是向人解釋人。但照片不解釋,而是表示知道。當羅伯特·弗蘭克宣稱「要生產一個真實的當代文件,視覺衝擊應做到消除解釋」時,他無非是直話直說而已。如果照片是信息,則這信息就是既透明又神秘的。「照片是關於秘密的秘密,」阿布斯如是說。「它講得愈多,你知道的就愈少。」透過照片觀看雖然提供了理解的錯覺,但實際上是與世界建立一種佔有的關係,這是一種既培養美學意識又增加情感冷漠的關係。

Pepper,1930.

只要攝影依然剝掉習慣性觀看的舊牆紙,它就是在創造另一種觀看習慣: 既熱切又冷靜,既關心又超脫;被微不足道的細節所傾倒,對格格不入的事物上了癮。但攝影式觀看必須不斷被新的震撼更新,無論是題材或技術更新,才有可能造成侵犯普通視域的印象。因為,在攝影師所揭示的事物的挑戰下,觀看往往會調整自己來適應照片。斯特蘭德在二十年代、韋斯頓在二十年代末期和三十年代初期的前衛視域,迅速被吸納同化。他們細緻拍攝的植物、貝殼、葉子、枯樹、海草、浮木、蝕岩、塘鵝的翅膀、柏樹節節疤疤的根、工人節節疤疤的手的特寫照片,現在無非是一種攝影式觀看的慣技。以前需要極有眼光才看到的東西,如今誰都能看到。在照片的指引下,大家都可以把一度是文學想像力獨霸的東西——身體的地理——加以視覺化: 例如,拍攝一位孕婦,使她的身體看上去像一座小丘,或拍攝一座小丘,使它看上去像一位孕婦的身體。

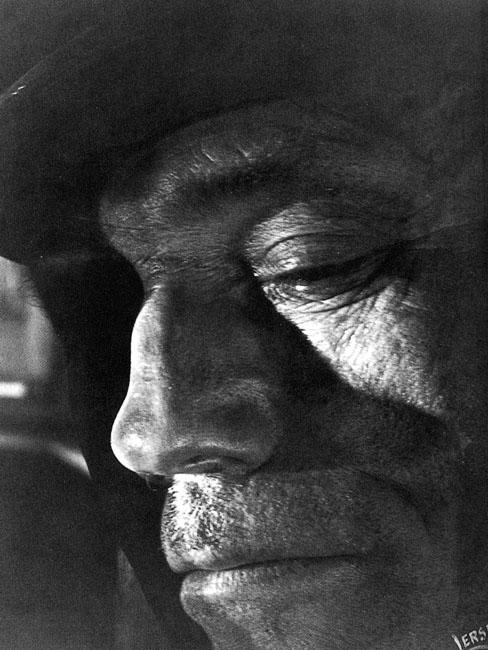

列爾斯基 Helmar Lerski German Metal Worker,1930.

一個普遍的現象是,其目光曾掠過美的事物的人,往往會對沒有把它拍攝下來表示遺憾。相機在美化世界方面所扮演的角色,是如此成功,使得照片而非世界變成了美的事物的標準。對自己的房子感到驕傲的主人,很可能會拿出該房子的照片,向客人展示它有多棒。我們學會透過照片來看自己: 覺得自己有吸引力,恰恰是認定自己在照片里會很好看。照片創造美的事物,然後——經過一代又一代的拍照——把美的事物用光。例如,某些壯麗的自然風景,差不多完全丟給業餘攝影愛好者那興緻勃勃的注意力去蹂躪。這些影像的暴飲暴食者可能會覺得落日太陳舊;那些落日現在看起來,哎呀,實在太像照片了。

現在已無法拍攝一座廉租公寓或垃圾堆而不使其改觀。更別說一座河壩或一座電纜廠了: 在它們面前,攝影只會說:「多美。」……它已通過時髦的、技術上完美的處理方式,成功地把凄慘的貧困本身變成享受對象。

作為一個對傳統美作出反應的載體,攝影已大大擴展了我們關於什麼才是審美上令人愉悅的東西的看法。這種反應,有時候是以真實性的名義。有時候是以精緻或一些更漂亮的謊言的名義: 是以,十多年來時裝攝影一直在發展各種各樣的突發性姿勢,這些姿勢反映出超現實主義的明白無誤的影響。(布勒東寫道:「如果美不令人戰慄,就不是美了。」)哪怕是最富同情心的新聞攝影,也受到壓力,要它同時滿足兩類期待,一類是由我們基本上從超現實主義角度看照片引起的期待,一類是由我們相信某些照片提供關於這世界的真實而重要的信息引起的期待。W·尤金·史密斯二十世紀六十年代末在日本漁村水俁(其居民大多數因汞中毒而殘廢和慢慢死去)拍攝的照片,由於記錄了一種引起我們憤慨的痛苦而令我們感動,又由於它們是遵循超現實主義的美的標準的精彩絕倫的創痛照片而疏離我們。史密斯那張一個臨死的女孩扭曲在母親懷中的照片,是一幅關於瘟疫受害者的世界的《聖母哀子圖》,阿爾托曾把這個瘟疫受害者的世界視為現代戲劇藝術的真正主題;事實上,這一系列照片都可以用作阿爾托的「殘忍戲劇」的影像。

無論為攝影提出什麼道德要求,攝影的主要效果都是把世界轉化成一家百貨公司或無牆的展覽館,每個被拍攝對象都被貶值為一件消費品,或提升為一件美學欣賞品。通過相機人們變成現實——也可稱為「現狀」,一如法國攝影雜誌《現狀》的名字所暗示的——的顧客或遊客,因為現實被理解為多元、饒有興味的、唾手可得的。把異國情調拉近,把熟悉和家常變成異國情調,照片使整個世界變成評價的對象。對那些並非只局限於表達自己的痴迷的攝影師來說,到處都有些引人入勝的時刻、美的題材。接著,最多種多樣的題材被彙集在一個由人道主義意識形態提供的虛假的統一體內。因此,據一位批評家的說法,保羅·斯特蘭德在生命最後一個時期——他從以抽象之眼發現種種卓絕事物轉向遊客式的、把世界編成圖像集的攝影任務的時期——拍攝的照片的偉大性,在於這樣一個事實,也即「他的人物,無論是鮑厄里街的無家可歸者、墨西哥苦工、新英格蘭農場主、義大利農民、法國工匠、布勒東或赫布里底漁民、埃及農民、鄉村白痴或偉大的畢加索,全都帶著同一種英雄特質——人性——的色彩」。這人性是什麼?它是一種當事物被作為照片來觀看時所具有的共同特質。read.99csw.com

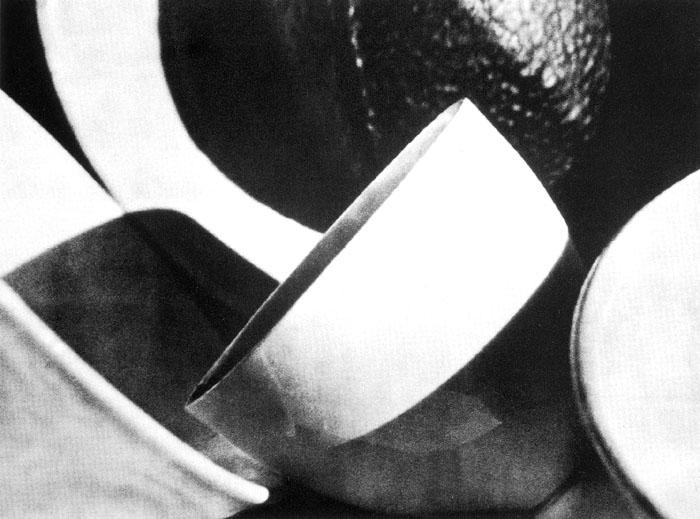

一九一五年,馬克·斯特蘭德拍攝了一張叫做《碗製造的抽象圖案》的照片。一九一七年,斯特蘭德轉而拍攝機器外形的特寫,接著,整個二十年代都是拍攝大自然特寫照片。這個新做法——其鼎盛期是一九二○年至一九三五年——似乎應允著無限的視覺愉悅。它在家庭物件、裸體(一個人們可能假定已被畫家耗盡的題材)和大自然的微型宇宙學等方面,也取得驚人的成果。攝影似乎已找到其宏偉角色,成為藝術與科學之間的橋樑;畫家則在莫霍伊納吉的著作《從材料到建築》中被忠告要向微型照片之美和空中俯視之美學習,該書於一九二八年由包豪斯出版,英譯本叫做《新視域》。也是在這一年,阿爾貝特·倫格爾帕奇的攝影集《世界是美的》出版,這是最早的暢銷攝影集之一,收錄一百張照片,大多數是特寫,題材則包括一片芋葉和一隻陶工之手。繪畫可不敢如此大大咧咧地承諾要證明世界是美的。

攝影的威力在於,它保持隨時細察立即被時間的正常流動取代的瞬間。這種時間的凍結——每張照片的傲慢、尖銳的靜止狀態——已製造了嶄新的、更有包容性的美的正典作品。但是,可以在一個片面的瞬間捕捉到的真實性,不管多麼意味深長或重要,也只能與理解的需要建立一種非常狹窄的關係。與人道主義者關於攝影的種種聲言所暗示的相反,相機有能力把現實轉化為某種美的東西,恰恰是因為相機是一種相對軟弱的傳達真相的工具。人道主義已成為雄心勃勃的專業攝影師們的主導意識形態——取代了形式主義者為他們追求的美所作的辯護——其背後的理由恰恰是人道主義掩飾了攝影企業骨子裡對真實性和美的看法的混亂狀況。

韋斯頓 Edward Weston Cabbage Leaf,1931.

關心社會的作家並沒有迷上相機,但經常被召喚去、或主動去講出照片所證明的真相——就像詹姆斯·阿吉在為沃克·埃文斯的攝影集《現在讓我們讚美名人》寫文字說明時所做的,或約翰·伯傑在其關於那幅切·格瓦拉屍體照片的文章中所做的。伯傑這篇文章實際上是一篇不惜篇幅的照片說明文字,企圖加強一張伯傑認為在美學上太有滿足感和在圖像學上太有暗示性的照片的政治聯繫和道德意義。戈達爾和戈林的短片《給簡的信》(1972)相當於一張照片的反文字說明——尖刻地批評簡·方達在訪問北越時拍攝的一張照片。(這部電影也是一堂示範課,教我們如何閱讀任何照片,如何破譯一張照片的取景、角度和焦距的非清白性質。)這張照片顯示方達帶著痛苦而同情的表情,聆聽一名身份不明的越南人描述美國轟炸帶來的摧殘,照片刊登在法國圖片雜誌《快報》時的意義,在某些方面與北越人發布該照片時的原意大相徑庭。但是,比該照片如何被新環境改變更具決定性的,是該照片在北越人眼中的革命性使用價值如何被《快報》提供的說明文字顛覆。「這張照片,像任何照片一樣,」戈達爾和戈林指出,「實際上是啞默的。它透過寫于照片下的文字的口說話。」事實上,文字講的話比圖片更大聲。說明文字確實往往凌駕於我們眼中的證據;但是任何說明文字都無法永久地限制或確保一張照片的意義。

馬克西姆·杜坎 Maxime Du Camp The Colossus of Abu Simbel,c.1850.

最早的攝影師們談起攝影,就好像相機是一部複製機器似的;好像人們操作相機時,是相機在看似的。攝影的發明受歡迎,是因為人們把它當作緩解日益累積的資訊的重負和感覺印象的重負的一種手段。福克斯·塔爾博特在其攝影集《大自然的畫筆》(1844—1846)中披露,攝影這個概念是他在一八三三年想到的,當時他正作「義大利之旅」——這是像他這樣的英國富家子弟都需要做的事——並在科莫湖畫風景素描。他是在一個暗箱的幫助下畫畫的,這種裝置能投射影像但不能把影像定型。他說,他開始思考「被暗箱的鏡片反映在紙上的大自然畫卷的圖像那不可模仿的美」,並琢磨「是否有可能使這些自然影像耐用地印刻出來」。在福克斯·塔爾博特看來,暗箱本身就是一種新的標記法,其魅力恰恰是不帶個人感情——因為它記錄一個「自然的」影像;也就是說,影像的形成「僅僅是由於光的作用,而毋須藝術家的畫筆的任何協助」。

韋斯頓關於攝影師的英雄角色的概念,與D.H.勞倫斯在二十世紀二十年代宣揚的英雄式的生機論有很多共通之處: 肯定感官生活,怒斥中產階級的性偽善,理直氣壯地替服務於精神使命的自我主義辯護,男子氣概地呼籲與自然形成一體。(韋斯頓把攝影稱為「自我發展的一種方式,發現和認同所有基本形式的顯露——認同大自然這萬物之源——的一種手段」。)但是,儘管勞倫斯想恢復感官享受的完整性,攝影師——哪怕是一位其激|情似乎使人想起勞倫斯的攝影師——卻需要維護一項官能的顯著位置: 視覺。而且,與韋斯頓所斷言的相反,攝影式觀看的習慣——也即把現實當作一大堆潛在的照片來觀看——製造了與自然的疏離而不是結合。

道德家對一張照片的要求,是讓它做任何照片也做不到的事情——講話。說明文字是那缺失的聲音,被期待講真話。但哪怕是完全正確的說明文字,也只是對它所依附的照片的一種解釋,且必然是有限的解釋。說明文字的手套是如此輕滑地套上脫下。它不能防止一張照片(或一組照片)意圖要支持的任何理據或道德訴求被每一張照片所承載的眾多意義所損害,也不能防止這些理據和訴求被所有照片拍攝——和收集——活動都隱含的那種渴望佔有的心態所削弱和被所有照片都不可避免地想與被拍攝對象建立美學關係的要求所破壞。就連非常嚴厲地斥責某個特定歷史時刻的照片,也使我們在某種永恆的外觀下——美的外觀下——間接擁有被拍攝對象。切·格瓦拉的照片最終是……美的,一如切·格瓦拉其人。水俁村的人也是美的。一九四三年在華沙猶太人隔離區一次圍捕期間被拍攝到的那個猶太小男孩也是美的: 他舉起雙臂,嚴肅而驚恐——伯格曼的《假面》中的啞女主角進精神病院時帶著這張照片,對它沉思默想,把它作為悲劇的本質的紀念照。

布列松 Henri Cartier-Bresson Shanghai,1949

關心社會的攝影師假設他們的作品可傳達某種穩定的意義,可以揭示真相。但這種意義是註定要流失的,部分原因是照片永遠是某種環境中的一個物件;即是說,不管該環境如何形成對該照片的臨時性——尤其是政治性——使用,該環境都將不可避免地被另一些環境所取代,而這另一些環境將導致原先那些使用的弱化和逐漸變得不相干。攝影的主要特色之一是這樣一個過程,也即原有的使用被後來的使用修改、最終被後來的使用所取代——最矚目的是被可以把任何照片吸納消化的藝術話語所取代。而由於照片本身是影像,因此有些照片從一開始就把我們引向其他影像和把我們引向生活。一九六七年十月,波利維亞當局把切·格瓦拉的屍體的照片發送給國際新聞界,屍體攤在馬廄里一副擱在水泥槽上的擔架上,周圍攏集著一名波利維亞上校、一名美國情報人員和幾名記者和士兵。這張照片不僅概括了當代拉丁美洲歷史的苦澀現實,而且誠如約翰·伯傑指出的,竟不經意地有點像曼坦那的《死去的基督》和倫勃朗的《圖爾普教授的解剖課》。這張照片引人入勝之處,部分源自它的構圖與這些經典畫的相似之處。實際上這張照片如此令人難忘,表明它具有去政治化的潛力,具有成為一幅不受時間限制的影像的潛力。

正是工業和科學攝影中的種種形式之美,使包豪斯的設計師們目眩,而相機所記錄的影像,在形式上確實也沒幾個像冶金學家和晶體學家所拍攝的那樣有趣。但是包豪斯對攝影的態度並沒有普及化。如今也沒人認為科學顯微攝影集中體現了照片中揭示的美。在攝影之美的主流傳統中,美要求包含人類選擇的印記: 也即這個能拍出一張好照片,而好照片總要作出某種評論。事實證明,揭示一個抽水馬桶桶身的優雅形體美——韋斯頓一九二五年在墨西哥拍攝的一系列照片的主題——要比表現一片雪花或一塊煤化石的深遠詩意更重要。

當我們檢查攝影式觀看所宣稱的,我們會發現攝影式觀看主要是某種片面的觀看的行為;是一種主觀的習慣,這習慣得到相機與人眼之間在聚焦和判斷景物時的客觀性落差的加強。這些落差在攝影的早期常被公眾議論。一旦公眾開始從攝影的角度來思考,他們便停止議論所謂的攝影的扭曲。(而現在,誠如小威廉·艾文斯指出的,他們實際上四處搜尋那種扭曲。)是以,攝影取得的長期成功之一,是其把活的生命變成事物、把事物變成活的生命的戰略。韋斯頓在一九二九年和一九三○年拍攝的胡椒,其豐|滿性感是他那些女性裸體照所罕見的。這些裸體和胡椒,都是為了強調形式而拍攝的——但那身體被以獨特方式拍成獨自彎曲著,四肢全被裁切掉,肉體顯示成正常照明和聚焦所能允許的模糊,從而減弱其肉感,提高身體形式的抽象性;胡椒則以特寫但整個地拍成,表面被擦亮或塗油,結果是使人在一種明顯地中立的形式中發現情慾暗示性,加強那種看上去很像的感覺。

Nude,1926.

沒人透過照片發現丑。但很多人透過照片發現美。除了相機被用於記錄,或用來紀念社會儀式的情況外,觸動人們去拍照的,是尋找美。(福克斯·塔爾博特一八四一年用來申請照片發明專利權的名字,叫卡羅式照相法,源自kalos,意為美。)沒有人會驚呼:「這簡直太丑了!我一定要給它拍張照。」哪怕有人這樣說,那意思也只是:「我覺得這丑東西……太美了。」

與攝影最緊密相關的現代主義態度的版本,並未見諸于繪畫——哪怕是在當時已是如此(在它被攝影征服或者說解放之際),現在就更不用說了。除了若干邊緣現象例如「超級現實主義」——它是「照相現實主義」的復興,不滿足於僅僅模仿照片,而是要證明繪畫能夠達到一種甚至更大的逼真的幻覺——繪畫至今依然基本上被一種對杜尚所稱的「視網膜而已」的懷疑統治著。攝影的精神特質——訓練我們(用莫霍伊納吉的話說)「集中注意力觀看」——似乎更接近現代主義詩歌而非繪畫。隨著繪畫愈來愈概念化,詩歌(自阿波里奈爾、艾略特、龐德和威廉·卡洛斯·威廉斯以來)卻愈來愈把自己定義為關注視覺。(如同威廉斯宣稱的:「除了在事物中,沒有真理。」)詩歌致力於具體性和致力於解剖詩的語言,類似攝影致力於純粹的觀看。兩者都暗示不連貫性、斷裂的形式和補償性的統一: 根據迫切但常常是任意的主觀要求,把事物從它們的脈絡中摳出來(以便用新角度看它們),把事物草草地撮合在一起。

由於相機可迅速記錄任何東西,攝影師也就毋須像畫家那樣在什麼才是值得考慮的形象的問題上作出狹窄的選擇,於是他遂把觀看變成一個嶄新的工程: 彷彿只要懷著足夠的熱忱和專註去追求,觀看本身真的就能夠調和揭示真相這一聲言和揭示世界之美這一需要似的。相機一度由於有能力忠實地拍攝現實而成為令人驚嘆的對象,又由於其粗劣的準確性而在最初的時候遭鄙視,但結果卻是,相機有效地大大推廣外表的價值。也就是相機所記錄的外表。照片並非只是據實地拍攝現實。那是受過嚴密檢查、掂量的現實: 看它是不是忠於照片。「依我看,」文學寫實主義的最重要倡導者左拉在從事十五年業餘攝影之後,於一九○一年斷言,「你不能宣稱你真的看到什麼,除非你把它拍攝下來。」照片並非只是記錄現實,而是已成為事物如何呈現在我們面前的準則,從而改變了現實這一概念,也改變了現實主義這一概念。

凱爾泰斯 AndrŽKert Žs z Satiric Dancer,Paris,1926.

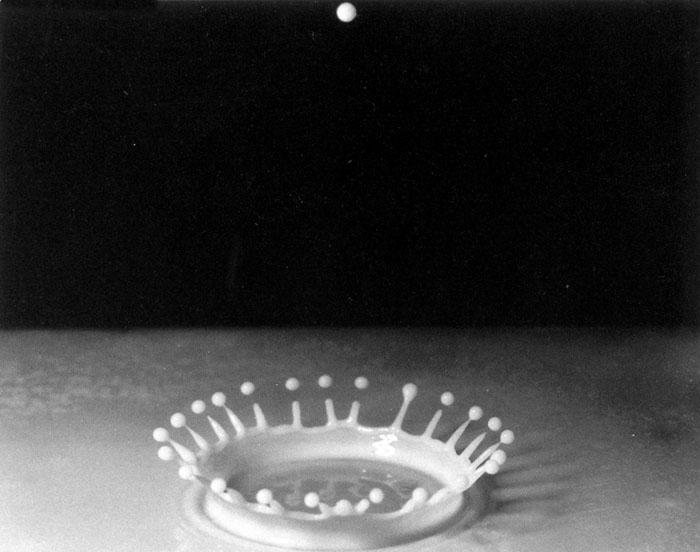

阿傑頓 Harold Edgerton Milk Drop,1936.

這種態度的最有影響力的版本,見諸于繪畫。繪畫是遭攝影持續地蠶食和熱情地剽竊,並仍在火烈敵對中與攝影共存的藝術。根據慣常的說法,攝影篡奪畫家以影像準確複製現實的任務。為此,韋斯頓認為「畫家應深深感激才對」。韋斯頓像此前和此後很多攝影師那樣,認為這次篡奪事實上是一次解放。攝影通過接管迄今被繪畫所壟斷的描繪現實的任務,把繪畫解放出來,使繪畫轉而肩負其偉大的現代主義使命——抽象。但攝影對繪畫的影響並不這麼一目了然。因為,當攝影進場時,繪畫已主動地開始其從現實主義表現形式撤退的漫長旅程——透納生於一七七五年,福克斯·塔爾博特生於一八○○年——況且,按攝影以如此迅速和徹底地成功侵佔繪畫領土看,則繪畫領土上的人口很可能應已滅絕了才對。(十九世紀繪畫那些嚴守具象派技法的成就,其不穩定性最明顯地見諸于肖像畫的命運。肖像畫的描繪對象,變得愈來愈像是繪畫本身,而不是坐著被畫像的人——終於不再受最有雄心的畫家青睞,除了近期若干突出的例外,譬如大肆借用攝影影像的弗蘭西斯·培根和沃霍爾。)九*九*藏*書

有關攝影的最出色文字,一直都是道德家們寫的——馬克思主義者或將要成為的馬克思主義者。他們一方面被照片迷住,另一方面對攝影那種無可阻擋的美化方式深感不安。誠如瓦爾特·本雅明一九三四年在巴黎法西斯主義研究所的一次演說中指出的,相機

對韋斯頓來說,美本身是顛覆性的——就像他那些雄心勃勃的裸體照引起某些人的反感驚駭時似乎證實的。(事實上,是韋斯頓——然後是安德烈·凱爾泰斯和比爾·布蘭特——使裸體攝影受到尊敬。)現在,攝影師較有可能側重他們所揭示的事物中的普通人性。雖然攝影師仍未停止尋找美,但是攝影已不再被認為需要在美的保護下創造某種心靈上的突破。像韋斯頓和卡蒂埃布列松這樣一些有抱負的現代主義者,都把攝影理解為一種真正的新觀看方式(準確、明智,甚至科學),但他們已受到后一輩的攝影師例如羅伯特·弗蘭克的挑戰,後者的相機之眼要的不是穿透力而是民主,也不宣稱要設立新的觀看標準。韋斯頓關於「攝影已拉開朝向一種新的世界視域的窗帘」的斷言,似乎是二十世紀頭三十多年所有藝術中的現代主義的過度充氧的希望——此後已被放棄的希望——的典型。雖然相機確實帶來了一場心靈革命,但根本就不是韋斯頓心目中那種積極的、浪漫主義意義上的革命。

由於每張照片只是一塊碎片,因此它的道德和情感重量要視乎它放在哪裡而定。一張照片會隨著它在什麼環境下被觀看而改變: 因此史密斯的水俁照片在照片小樣上看、在畫廊里看、在政治集會上看、在警察局檔案里看、在攝影雜誌上看、在綜合性新聞雜誌上看、在書里看、在客廳牆上看,都會顯得不一樣。上述各種場合,都暗示著對照片的不同使用,但都不能把照片的意義固定下來。維特根斯坦在談到詞語時說,意義就是使用——照片也是如此。所有照片的存在和擴散正是以這種方式造成了意義這個概念的腐蝕,造成了把真理瓜分成各種相對真理,而相對真理則被現代自由主義意識視為理所當然。

在標準描述中被略去的繪畫與攝影之間關係的另一個重要方面,是攝影所獲得的新領土的邊界,立即就開始擴大,原因是一些攝影師拒絕被局限於拍攝使畫家無法抗衡的那些卓絕的極端現實主義作品。是以,在兩位著名的攝影發明家中,達蓋爾從未想過要超越自然主義畫家的表現範圍,而福克斯·陶爾博特卻立即就認識到相機有能力把那些通常為肉眼所不見和繪畫從未記錄過的形式孤立起來。漸漸地,攝影師們加入對更抽象的影像的追求,這顯示他們對摹擬有所顧忌,使人想起現代主義畫家把摹擬性作品斥為僅僅是畫畫兒。這不啻是繪畫的復讎。很多專業攝影師宣稱要拍攝不同於記錄現實的東西,這是繪畫對攝影的深遠的反影響的最清晰指數。但是,不管攝影師們在對待為感知而培養感知這一固有價值的態度上,以及在對待(相對地)不重要、但主導高級繪畫一百多年的題材的態度上有多少共同點,他們在行使這些態度時卻不能複製繪畫的態度。因為,一張照片在本質上是永遠不能完全超越其表現對象的,而繪畫卻能。一張照片也不能超越視覺本身,而超越視覺在一定程度上卻是現代主義繪畫的終極目標。

很多人準備被拍照時都感到焦慮: 不是因為他們像原始地區的人那樣害怕受侵犯,而是因為他們害怕相機不給面子。人們希望見到理想化的形象: 一張他們自己的照片,顯示他們最好看的樣子。當相機給出的照片的形象不比他們實際的樣子更吸引人時,他們會感到自己受訓斥。但是,沒幾個人有幸「上鏡」——即是說,在照片中比在現實生活中更好看(即使不化妝或未經照明改善)。照片常常被稱讚率真、誠實,恰恰表明大多數照片是不率真的。繼福克斯·塔爾博特的正負片製版法於十九世紀四十年代中期開始取代達蓋爾銀版法(第一種實用的照相製版法)之後十年,一位德國攝影師發明了第一種修整負片的技術。他製作的同一張肖像的兩個版本——一張經過修整,另一種未經過修整——在一八五五年巴黎舉辦的世界博覽會上震驚觀眾(這是第二次世界博覽會,也是第一次有攝影展的世界博覽會)。相機會說謊的消息使拍照更受歡迎。

韋斯頓 Edward Weston Nude,1934.

Shells,1927.

對攝影師來說,在努力要美化世界和反過來努力要撕掉世界的面具之間,最終是沒有差別的——不存在哪一方有更大的美學優勢。就連那些不屑於修整肖像照的攝影師——從納達爾開始,不修整一直是有抱負的肖像攝影師的榮譽標誌——也傾向於在某些方面保護被拍攝者,以免他們受過於暴露無遺的相機的損害。肖像攝影師都以專業責任保護那些確實十分理想的著名的面孔(例如嘉寶),但他們最典型的一項努力,是尋找「真」面孔,一般是在無名者、窮苦人、社會弱者、老人、精神病患者——對相機的侵略性毫不在意(或無力提出異議)——當中尋找。斯特蘭德一九一六年拍攝的兩張城市事故受害者肖像照《盲婦》和《男人》,就是屬於這種尋找的最早成果,皆以特寫拍攝。在德國經濟衰退的最嚴重年份,赫爾默·列爾斯基拍攝了一整冊的愁苦臉孔,並於一九三一年以《日常臉孔》的書名出版。列爾斯基付錢給模特兒,拍攝這輯被他稱作「客觀人物研究」的照片,過分放大的毛孔、皺紋、皮膚斑點暴露無遺。這些收費模特兒要麼是從一個勞工介紹所弄來的失業用人,要麼是乞丐、街道清潔工、小販和洗衣婦。

斯特蘭德 Paul Strand Lathe No.3,Akeley Shop,New York,1923.Orange and Bowls,Twin Lakes,Conn,1916.

這隻抽象之眼——表現最出色的,要算是兩次世界大戰期間斯特蘭德的一些作品,以及愛德華·韋斯頓和邁納·懷特的一些作品——似乎只有到了現代主義畫家和雕塑家的各種發現之後才有可能。斯特蘭德和韋斯頓都承認他們的觀看方式與康定斯基和布朗庫希有相似之處;他們可能是反感施蒂格利茨的影像的柔軟,才被立體派風格的鋒刃式輪廓所吸引。但是,攝影也同樣影響繪畫。一九○九年,施蒂格利茨在其雜誌《攝影作品》中指出攝影對繪畫的無可否認的影響,儘管他只列舉印象派畫家——他們的「模糊清晰度」的風格啟發了他。莫霍伊納吉在《新視域》中也正確地指出:「攝影的技術和精神直接或間接地影響了立體主義。」但是,儘管從十九世紀四十年代起,畫家和攝影師以種種方式互相影響和互相爭奪,但他們的做法基本上是相反的。畫家建構,攝影師披露。即是說,對一張照片中的被拍攝物的辨認,總是支配我們對它的看法——而在繪畫中卻不必如此。韋斯頓拍攝於一九三一年的《捲心菜葉》中的被拍攝物看上去就像下垂的皺褶的衣服;我們得靠標題才能認出它是什麼。因此,這幅照片在兩個方面顯示其意義。一是它的形式討人喜歡,二是它竟是(真想不到!)一片捲心菜葉的形式。如果它是皺褶的衣服,它就不會這麼美了。我們早就從美術作品中知道那種美。是以,風格的形式特徵——繪畫的中心問題——在攝影中最多也只佔據次要位置,而一張照片是關於什麼的,才最重要。攝影的所有功用,都隱含一個假設,也即每張照片都是世界的一個片斷。這個假設意味著我們看到一張照片時往往不知道如何反應(如果該照片在視覺上是含糊的,譬如看時太近或太遠),除非我們知道它是世界的一個什麼片斷。一個看似是小冠冕的東亞——哈羅德·埃傑頓攝於一九三六年的著名照片——在我們發現它竟是一潑牛奶時,就會變得有趣多了。九九藏書

在消費社會,即使是攝影師們那些最有良好意圖和說明文字恰如其分的作品,最終也依然是對美的發現。劉易斯·海因拍攝的十九世紀末二十世紀初美國工廠和煤礦受剝削的兒童的照片,其構圖和優雅的視角的重要性輕易地比它們的題材更持久。世界上那些較富裕的角落——也即大多數照片拍攝和消費的地區——的受保護的中產階級居民主要是通過相機了解世界的恐怖: 照片可以令人痛苦也確實令人痛苦。但是,攝影的美學化傾向是如此嚴重,使得傳遞痛苦的媒介最終把痛苦抵消。相機把經驗微縮化,把歷史變成奇觀。照片創造同情不亞於照片減少同情和疏遠感情。攝影的現實主義給認識現實製造了混亂:在道德上麻木(長期而言),在感覺上刺|激(長遠和短期而言)。因此,它開了我們的眼界。這就是大家一直在談論的新視域。

說謊的後果,在攝影中必然比在繪畫中更受關注,是因為照片那缺乏層次的、常常是長方形的影像自認是真實的,而這是繪畫所無法宣稱的。一幅假畫(非出自被認為是該幅畫的作者之手)偽造藝術史。一張假照片(被修整過或篡改過,或其說明文字是假的)則偽造現實。攝影史可以概括為兩種不同迫切需要之間的鬥爭: 一是美化,它源自美術;一是講真話,它不僅須接受不含價值判斷的真理——源自科學的影響——這一標準的檢驗,而且須接受一種要求講真話的道德化標準的檢驗——既源自十九世紀的文學典範,也源自(當時)獨立新聞主義這一嶄新的專業。攝影師就像後浪漫主義小說家和新聞記者一樣,被認為有責任揭穿虛偽和對抗無知。這是繪畫難以承擔的任務,因為繪畫的程序太慢、太笨,不管有多少十九世紀畫家相信米勒關於「美即是真」的說法。敏銳的觀察家們曾指出,照片所傳達的真實,有某種赤|裸裸的東西,即使是在製作者不想去窺探的時候。在《帶有七個尖角閣的房子》(1851)中,霍桑讓其年輕攝影師霍爾格拉夫對達蓋爾銀版法肖像說了如下一番話:「雖然我們只承認它僅能描繪膚淺的表面,但實際上它以一種畫家即使能夠發現也永遠不敢冒險涉足的真實性,把秘密的性格暴露出來。」

一八四一年,已有一個法國人帶著達蓋爾銀版法相機在太平洋漫遊。也正是這一年,《達蓋爾式旅行: 地球風光和最矚目遺迹》第一卷在巴黎出版。十九世紀五十年代是攝影的東方主義的偉大年代: 在一八四九年至一八五一年與福樓拜合作「中東大旅行」的馬克西姆·杜坎,開始他的拍照活動,集中拍攝諸如阿布辛貝勒巨像和巴勒貝克寺之類的名勝,而不是阿拉伯農民的日常生活。然而不久,帶相機的旅行家就兼并更廣泛的題材,而不限於著名景點和藝術品。攝影式觀看意味著傾向於在因太普通而為大家視而不見的事物中發現美。攝影師被假定要做到不只是看到眼中所見世界本來的樣子,包括早已廣為人稱道的奇迹;他們還必須以新的視覺選擇來創造興趣。

攝影師被認為是一位敏銳但不干涉的觀察家——一個抄寫員,而不是詩人。但是,隨著人們發現無論你怎樣拍攝同一事物,總是拍攝不出同一照片,有關相機提供不帶個人感情的客觀的影像的假設,便讓位於這樣一個事實,也即照片不只是存在的事物的證明,而且是一個人眼中所見到的事物的證明,不只是對世界的記錄,而且是對世界的評價。很明顯,不只存在一種叫做「觀看」(由相機記錄、協助)的簡單、統一的活動,還有一種「攝影式觀看」——既是供人們觀看的新方式,也是供人們表演的新活動。

拍照的迫切性原則上是一種不加區別的迫切性,因為從事攝影現已被等同於這樣一種看法,就是可以通過相機把世界上的一切變得有趣。但這種有趣的特質,就像宣示人性一樣,是空洞的。攝影對世界的利用,連同其無數的記載現實的產品,已把一切都變得雷同。攝影作新聞報道的時候,其簡化一點不亞於攝影揭示美的形式的時候。攝影通過揭示人的事物性、事物的人性,而把現實轉化為一種同義反覆。當卡蒂埃布列松去中國,他證明中國有人,並證明他們是中國人。

相機可以很仁慈;相機也是殘忍的專家。但是,根據支配著攝影口味的超現實主義偏好,相機的殘忍只會產生另一種美。因此,雖然時裝攝影是建基於這樣一個事實,也即可以拍出比真實生活中更美的東西,但是並不令人吃驚的是,有些從事時裝攝影的攝影師也被不上鏡的東西吸引。埃夫登諂媚的時裝照片,與他作為「拒絕諂媚者」拍攝的照片——例如他一九七二年為他臨終的父親拍攝的優雅、冷酷無情的肖像照——可謂完美的互補。肖像畫的傳統功能,也即把肖像主人美化或理想化,依然是日常攝影和商業攝影的目標,但在被當作一門藝術的攝影中,這種傳統功能的前途已大受限制。總的來說,這方面的榮譽都被科迪莉亞們得去了。九-九-藏-書

喜愛照片的道德家總是希望文字可以挽救照片。(這種態度,與美術館長的態度正好相反,後者為了把新聞攝影師的作品變成藝術,總是只讓人看照片而隱去原有的說明文字。)是以,本雅明認為照片底下有正確的文字說明可以「把照片從時髦的摧殘中挽救出來,並賦予它一種革命性的使用價值」。他促請作家們拿起相機,去作示範。

自發明相機以來,世界上便盛行一種特別的英雄主義: 視域的英雄主義。攝影打開一種全新的自由職業活動模式——允許每個人展示某種獨特、熱忱的感受力。攝影師們出門去作文化、階級和科學考察,尋找奪人心魄的影像。不管花費多大的耐性和忍受多大的不適,他們都要以這種積極的、渴求吸取的、評價性的、不計酬勞的視域形式,來誘捕世界。阿爾弗雷德·施蒂格利茨自豪地報告說,在一八九三年二月二十二日,他曾在一場暴風雪中站立三小時,「等待恰當時刻」,拍攝他那張著名的照片《第五大街,冬天》。恰當時刻是指能夠以嶄新的方式看事物(尤其是大家都已見慣的事物)。這種追求,已成為大眾心目中攝影師的商標。到二十世紀二十年代,攝影師已像飛行員和人類學家一樣,成為現代英雄——不一定非要離家不可。大眾報紙的讀者被邀請去與「我們的攝影師」一道,作「發現之旅」,參觀各種新領域,諸如「從上面看世界」、「放大鏡下的世界」、「每日之美」、「未見過的宇宙」、「光的奇迹」、「機器之美」、可在「街上找到」的畫面。

就像回顧起來這些形式主義者關於美的概念似乎與某種歷史氣氛也即對摩登時代(新視域、新紀元)的樂觀主義有聯繫,同樣地,韋斯頓和包豪斯學派所代表的攝影純粹性的標準的衰落,也是伴隨著最近數十年來經歷的道德鬆弛而來的。在當前幻想破滅的歷史氣氛中,人們對形式主義者關於沒有時間性的美的概念愈來愈麻木。較黑暗、受時間限制的美的標準,則益顯重要,引發人們重估往昔的攝影;而最近幾代的攝影師顯然反感所謂的「美」,他們寧願展示無序,寧願提煉一則往往令人躁動不安的逸聞,也不願分離出一種最終令人放心的「簡化形式」(韋斯頓語)。然而,儘管宣稱要以間接的、不擺姿勢的、往往是嚴酷的攝影來揭示真相而非美,但攝影依然在美化。事實上,攝影最持久的勝利,一直是它有能力在卑微、空洞、衰朽的事物中發現美。至少,真實事物有一種感染力。而這感染力是——美。(例如,窮人之美。)

日益增加的熟悉性,並沒有完全解釋為什麼某些美的準則被用光了,另一些則保留下來。美的準則的耗損,既有道德上的,也有感知上的。斯特蘭德和韋斯頓怎麼也不會想到,這些美的概念竟會變得如此陳腐;然而,一旦你像韋斯頓那樣,堅持維護像完美這樣一個乏味的美的理想,則有如此結果似乎是不可避免的。據韋斯頓的說法,畫家總是「試圖以自己強加的方式來改善自然」,攝影師則是「證明自然提供了不計其數的完美的『構圖』,——到處是秩序」。在現代主義者的美學純粹主義的好戰態度的背後,存在著一種令人驚詫的對世界的慷慨接受。對於在卡梅爾——二十世紀二十年代的「瓦爾登湖」——附近的加州海岸度過大部分攝影生涯的韋斯頓來說,找到美和秩序是相對容易的,而對於以拍攝建築照片和城市居民的類型照片開始其攝影生涯的阿倫·西斯金德——一位緊接著斯特蘭德之後一代的攝影師和紐約人——來說,這個問題是一個創造秩序的問題。「當我拍攝一張照片,」西斯金德寫道,「我希望它是一個全新的對象,完整而自足,其基本條件是秩序。」對於卡蒂埃布列松來說,拍照是「尋找世界的結構——沉醉於形式帶來的純粹快樂」,是揭示「混亂中有秩序」。(談論世界的完美而不顯得諂媚,也許是不可能的。)但是,「展示世界的完美」這一美的概念太過濫情、太過非歷史,根本難以支撐攝影。比斯特蘭德更追求抽象、追求發現形式的韋斯頓,其整體作品比斯特蘭德狹窄,似乎是不可避免的。是以,韋斯頓從未深感需要拍攝有社會意識的照片,並且除了在一九二三年至一九二七年在墨西哥度過的這個時期外,他一直都迴避城市。斯特蘭德則像卡蒂埃布列松一樣,被城市生活那如畫的荒涼和破壞所吸引。但哪怕是遠離大自然,斯特蘭德和卡蒂埃布列松(還可以加上沃克·埃文斯)依然帶著同一種到處辨識秩序的嚴謹眼光拍照。

日常生活的神化,以及只有相機才能揭示的那種美——眼睛完全看不到或通常不能孤立起來看的物質世界的一角;或譬如從飛機上俯瞰——這些是攝影師的主要征服目標。有一陣子,特寫似乎是攝影最具獨創性的觀看方法。攝影師發現隨著他們更窄小地裁切現實,便出現了宏大的形式。在十九世紀四十年代初,多才多藝、心靈手巧的福克斯·塔爾博特不僅製作從繪畫那裡承接下來的體裁——肖像、家庭生活、城市風景、大地風景、靜物——的照片,而且把相機對準貝殼、蝴蝶翅膀(在一個陽光顯微鏡的協助下放大)、對準他書房裡兩排書的一部分。但他拍攝的東西仍然是可辨認的貝殼、蝴蝶翅膀、書籍。當普通的觀看進一步被侵犯——以及當被拍攝對象脫離其周圍環境,變成抽象——便逐漸形成有關什麼才是美的新準則。什麼才是美,變成什麼才是眼睛不能看到或看不到的: 也即只有相機才能供應的那種割裂的、脫離環境的視域。

史密斯 W.Eugene Smith Tomoko in Her Bath,Minamata,Japan,1972.

攝影一般被視作認識事物的工具。當梭羅說「你所說不能多於所見」時,他理所當然認為視覺在各種官能中占顯著位置。但是,幾代人之後,當保羅·斯特蘭德引用梭羅的名言來讚美攝影時,它是一種帶有不同意義的共鳴。相機並非只是使人有可能通過觀看(透過顯微照片和遙感)來加深理解事物。相機通過培養為觀看而觀看這一理念而改變觀看本身。梭羅仍生活在一個多官能的世界,儘管在當時觀察也已開始取得一種道義責任的地位。他所談的,仍是一種未與其他官能割斷的觀看,以及處於脈絡中的觀看(被他稱作「自然」的脈絡),即是說,一種與某些預計——他認為什麼值得觀看——聯繫起來的觀看。當斯特蘭德引述梭羅的時候,他對官能系統採取不同的態度: 對感知進行教導性的培養,獨立於各種關於什麼才值得感知的概念。正是這種培養,使得藝術中的所有現代主義運動生機勃勃。

施蒂格利茨和斯特蘭德和韋斯頓的觀點——認為照片首先應該是美的(也即構圖應該美)——如今似乎顯得空泛了,在無序的事實面前顯得太遲鈍: 正如成為包豪斯攝影觀之基礎的對科學技術的樂觀主義,也顯得近乎有害。韋斯頓的影像,無論多麼值得欽佩,無論多麼美,對很多人來說已不那麼有趣了,而十九世紀中葉英國和法國的早期攝影師們拍攝的,和例如阿特熱拍攝的,其魅力則有增無減。韋斯頓在日記《流水賬》中認為阿特熱「不是一位出色的技術家」,這個判斷再好不過地反映出韋斯頓觀點的連貫性和他遠離當代口味。「光暈大受破壞,色彩修正不佳,」韋斯頓指出,「他對題材的直覺很強烈,但他的記錄很弱,——他的構造無可原諒……你常常覺得他沒有抓住實質。」當代口味暴露了斤斤計較印刷是否完美的韋斯頓的缺陷,而不是阿特熱和攝影的通俗傳統的其他大師的缺點。不完美的技術現在受到青睞,恰恰是因為它打破了大自然與美的靜態平衡。大自然已更多地變成表達懷舊和義憤的題材,而不是沉思的對象,這可見於安塞爾·亞當斯(韋斯頓的最著名弟子)的壯麗風景和包豪斯傳統的最後一部重要攝影集——安德烈亞斯·費寧格《大自然的解剖》(1969)——與當前拍攝大自然遭玷污破壞的影像之間在口味上的距離。