七

這是很小的一件事,可我現在仍然能清楚地記起,我想它肯定不是無緣無故地在我心裏留下了痕迹。

十月二十二號,星期二。

我讓媽戴上我的眼鏡試試,媽不肯戴,說她的度數比我深,怎麼能戴我的眼鏡?我說她的度數並不深,不過是因為瘤子壓迫視神經的緣故。

自從唐棣遠離我們,我又經常在外奔波,我們都不能經常伴隨在媽的左右,貓就成了媽的另一個孩子,陪伴她度過一個又一個寂寞的日子。

媽是永遠不會理解我的苦心了。她不理解我倒沒什麼,讓我不忍的是她會從自己製造的這份苦情里,遭受莫大的折磨。

晚上回家的時候媽提醒我:「家裡還有盒『痰咳凈』,明天你給我帶來。」這難道不是說明,媽那時的意識還很清楚?

晚上回到家,照例往醫院給小阿姨打個電話。凡是她陪媽過夜的時候,晚上我總要打個電話,問問我離開醫院后的情況。

晚上,大家都睡下以後,我還是不斷到客廳里去看媽。媽似睡非睡地躺著,貓咪親昵地偎依在她的懷裡。它把腦袋枕在媽的肩頭,鼻子杵在媽的左頰下面。我在沙發前蹲下,也把頭靠在媽的臉頰上,靜靜地呆了一會兒。媽沒有說話,一直半合著眼睛。

不過媽催我快去檢查室,說為她做過特護的護士正在那裡,她可以根據這次檢查的結果,給媽配副合乎目前視力的眼鏡。

媽不但過於敏感,且取向頗為極端。

我安排媽住在客廳里。那房子朝南,在暖氣沒來之前比較暖和。又讓她睡在長沙發上,因為沙發比較矮,這樣便於她的起坐。

謝阿姨拉著媽的手說:「你不會忘記我吧?你還喜歡我嗎?你不是最喜歡我唱歌給你聽了嗎?」

這很不像媽了。過去不論誰給她一點幫助、好處,她總是感恩戴德、想方設法地報答人家還來不及,哪兒會這樣對待為她進行過精心治療的大夫,以及照看、陪伴過她的謝阿姨。

我看見媽欣喜地笑了。媽,我為的不就是您這一笑嗎?

當然,大功告成的興奮也使我無法入睡,我長久地注視著媽,就像欣賞自己的一個傑作。我怎能知道,那其實是我一生中最大的敗筆,而媽就要離我而去?

對於一個本來就有腦萎縮、又經過腦手術的老人來說,手術后的一切活動等於從頭學起,第一次接受的是什麼、就永遠認定那個辦法了。以後,沒有我的幫助,媽自己再也不能從馬桶上站起來了。

我笑了,心想,這還用猜。「您是我媽唄!」

我卻不體諒媽大病初愈,在正常生活前需要有個恢復過程,反而覺得她的小題大做讓人受驚,根本不研究她為什麼害怕,就氣哼哼、矯枉過正地把她的身體往後一挪。她倒是穩穩地坐在馬桶上了,可是兩隻腳離地面更遠了,如果不懂得起身時重心應該前移、使兩個腳掌著地,再想從馬桶上站起來就更不容易了。

這天她接電話的時候,要帶媽一起到電話室去。媽原說不去,小阿姨還是帶她去了。她向我彙報了媽的情況以後,就讓媽跟我說兩句話。

為了不影響媽休息,我呆了一會兒就離開了。

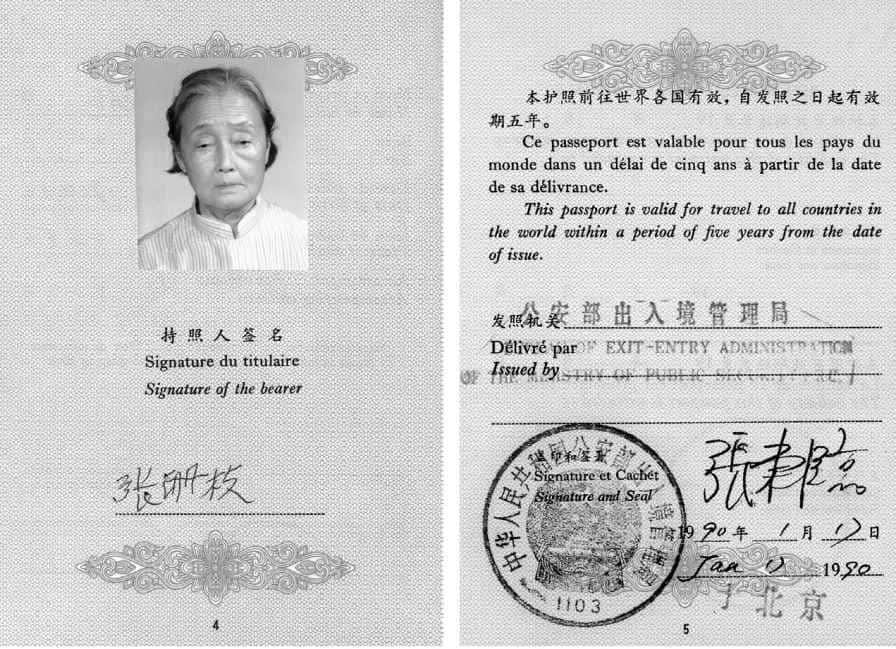

母親(右一)去美國探望唐棣,在舊金山機場。一九九〇年二月二十四日。

十八號或者是十九號上午,朱毅然主任找我談話,他說等做手術的人很多,已經有三個病人等用我們那間病房,媽術后情況良好,可以準備出院了。

現在回想,這可能又是我的錯。

我又想,您擔心一睡著就「譫妄」,便索性不睡,老拉著謝阿姨的手不讓人家走,讓人家半宿半宿地陪您熬夜、唱歌給您聽,現在,您這是怎麼了?

媽這種心煩氣躁的情況,在瑞芳第三次來看望她的時候已見端倪。當時媽睡在床上,我和瑞芳坐在沙發上小聲談話。媽先是在床上動來動去,可能就是心煩又不好說,後來還是忍不住地說:「你們小聲點好嗎?」我以為她不過就是想睡覺而已,便把聲音read.99csw.com放得更小,可是過了一會兒,她乾脆不客氣地提出:「你們別說了吧!」

她說:「挺好的。」

張大夫說:「你這是害了她了。你母親的腦萎縮很嚴重,應該讓她多動。她自己能做的事盡量讓她自己做,不要替她做。你越不讓她做就越是害了她。」

所以逢到小阿姨不能陪她、我陪她走步的時候,我老覺得她那個速度起不到鍛煉的作用,便拉著她疾走,比小阿姨陪她走步的速度快多了。媽就狠狠地瞪我,可我還是拉著她疾走。她哪兒掙得過我?只好吃力地跟著我踉踉蹌蹌地往前走,一走就走出一身汗。我覺得只有這樣對媽才好,對她說,出汗好,出汗是新陳代謝。可是我一不在,她又和小阿姨慢慢騰騰地走步了。

這一切還都歷歷在目。她坐在病房裡的太師椅上,我站在她面前,用藥盒裡的小勺喂她吃藥之前還說:「您先屏住氣,拿嘴唇把葯抿進嘴裏去,把葯在嘴裏含濕了再咽,小心藥面嗆了您。別咬小勺,不然葯面沾了唾沫就黏在小勺上了。」

對,我懊喪那麼好的一塊「培根」媽沒有吃到嘴裏去。一塊煎得很好的「培根」就那麼容易得到?要以為那僅僅是一塊煎得很好的「培根」就錯了。

媽還是咬了一下小勺,把葯弄濕了一點,還有點嗆咳。記得我的心立時為她小小的嗆咳微微地緊了一下。

那是我們少有的天倫之樂。我當時想,媽的病好了,我們還能這樣幸福地生活幾年。

媽還是說:「要是尿在上面多不好。」

有一次鄰居問媽:「你外孫女和閨女都不在家,我還老聽見你在說話,你們家還有一口人哪?」

他又問:「你母親平時是不是養尊處優?」

媽剛入院時,我帶她做過這項檢查,醫生就是根據病人的眼睛隨著指揮棍的滑動,口述那指揮棍的位置來判斷病人的視力、視野。我看著前面幾個病人根本沒接觸過這種檢查的樣子,反應遲鈍、所答非所問地走了過場。好在不過是視力檢查,有些出入問題不大。幸虧我的態度謙卑,並善解醫生的意圖,使媽配合得算是默契,好歹把媽的視力查了個八九不離十。

剛把它放進客廳,我注意到,媽沒讓人扶,一下就坐起來了。

剛睡了幾十分鐘,我突然醒了。然後就睡不安穩了。雖然有小阿姨陪媽睡在客廳里,我還是不斷起身到客廳里看望她,見她安詳地睡著,便有了很實在的安慰。

為此我對小阿姨們很有意見,認為她們順著媽的意思得懶且懶,不好好完成任務,對付我。

煎蛋和「培根」。國產的「培根」質量不太好,只能揀最好的幾塊給媽,餘下的是先生和我、小阿姨平分秋色。

媽一聽說出院,就提出能不能住旅館。

媽出院的這一天,我、小阿姨和貓,自然也要隨媽過到先生這邊來。

我雖然空手而歸,倒也沒有多沮喪。配眼鏡的事情不急,出院以後再配也行。

這在媽都是非常反常的現象。

就是這樣,她還是站不起來。

他這番好意,和我對如何安排媽安度晚年的某個意見不謀而合。

可媽就是不肯自己站起來。

裝修公司一而再、再而三地對我說,馬上就完工,馬上就完工。我真以為過幾天就會搬進新家,何不讓媽出院就直接進新家去呢?甲大夫也是這個意思,併為我們進行了斡旋。可是左一個馬上,右一個馬上,一點搬進新家的影子也沒有,我不好再賴著不走,便決定二十一號出院。

不論謝阿姨說什麼,媽都好像不認識她似的不予理睬。我不由在心裏檢討,是否我有什麼事情做得不對,讓媽不高興了。

或許媽已心存疑惑和怨尤,人們不但沒有把她的病治好,反倒可能把她送上了絕路……

十月十九號,星期六。

深知媽盼望著一九九二年我帶她到美國去和唐棣團聚,又說:「您也知道,飛機上的廁所很小,根本進不去兩個人。您又愛上廁所,要是您自己站不起來,我又進不去,怎麼辦呢?」

然後,又到老家去取媽心愛的貓。

一路上它更是鬼哭狼嚎。

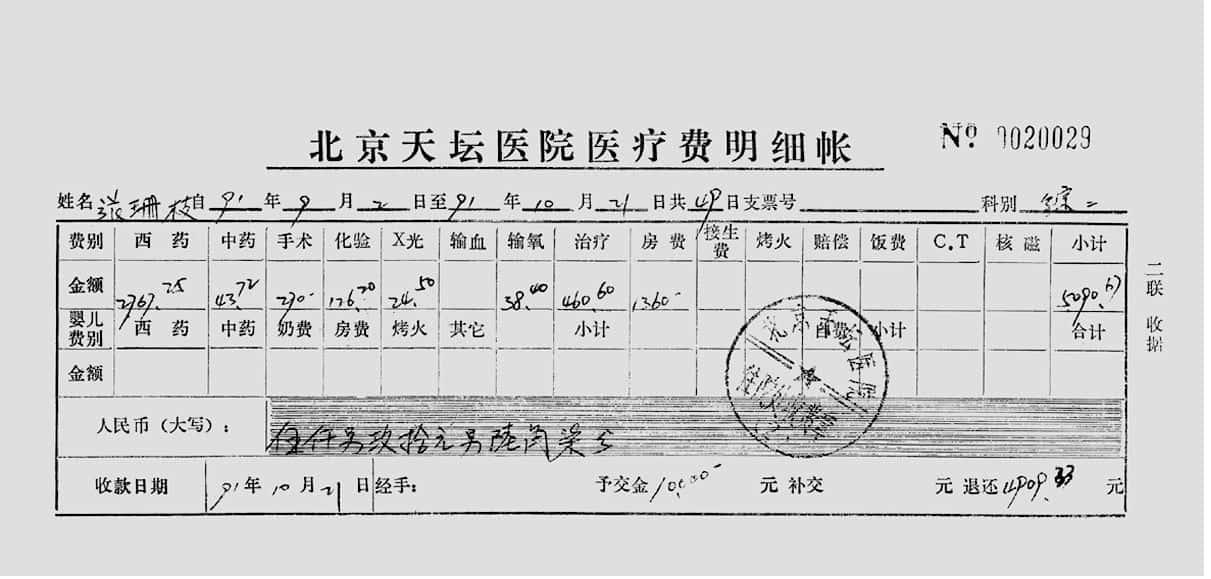

算下來,媽前前後後在醫院里住了一個月零二十二天,也就是手術后二十https://read.99csw.com八天出的院。

到了現在,我對這個世界還有什麼可求的?只要媽好好活著,多陪我幾年,我的日子就好過多了。

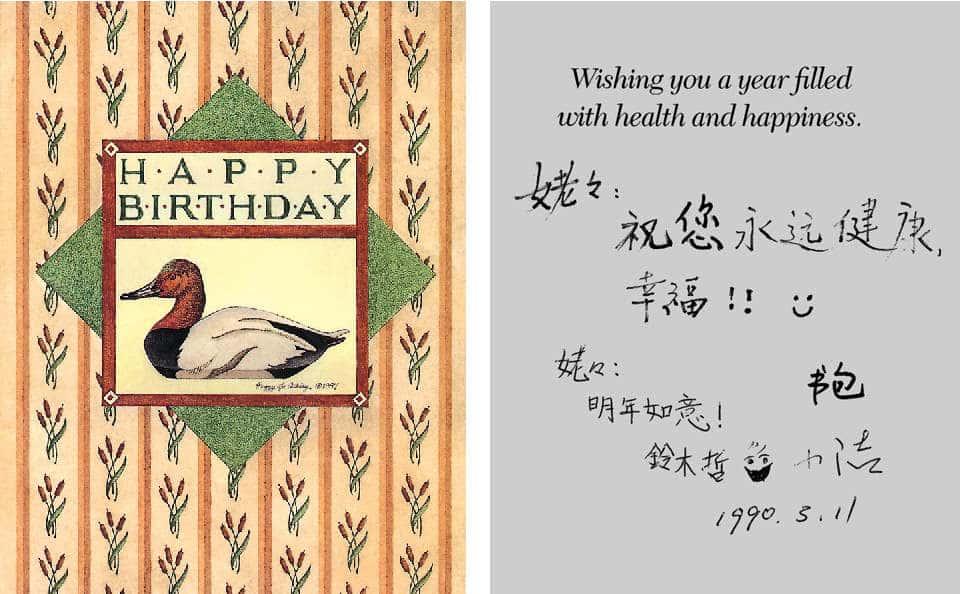

我們送給母親的生日賀卡

晚上我問小阿姨,媽是不是自己站起來的。我是多麼想要聽到這樣的消息,那會比什麼都讓我高興。

如果真是這樣,不比去眼鏡店配眼鏡方便多了?我興沖沖地跑到前樓找到那位護士。不知為什麼,她的態度和當特護的時候大不一樣,讓我一下回想起媽入院那天,她正巧在高幹門診值班,也是如此的淡漠。她問我:「這個檢查和配眼鏡有什麼關係?我們醫院又不是眼鏡店,怎麼會給病人配眼鏡!」

可是不行。

媽手術后第一次坐馬桶的時候,突然氣急敗壞地喊道:「快,快!我不行了!」我嚇得以為出了什麼事,奔進廁所一看,原來她上身前傾,兩腳懸空,自然有一種要摔向前去的不安全感,難怪她要恐懼地呼叫。

這時媽又叫小阿姨扶她起來,我因為急著到裝修公司去,就囑咐小阿姨別扶媽,還是讓媽自己站起來。

我說:「那倒不是,就是這幾年年紀大了,手腳不便,請了個小阿姨,家務事才不讓她幹了。」

媽那時肯定已覺難以支撐,哪兒還有心氣顧及唯有歡蹦亂跳活下去的人才會顧及的凡塵瑣事?

在十月下旬的天氣,我竟汗流如雨。

那時我要是善於引導,將媽整個身體前移,使她兩腳著地,並告訴她坐的時候重心應該稍稍往後,起身時重心應該前移,以後的問題可能都不會有了。

從病理切片室回來后,我就對媽誇大其詞地說:「媽,大夫一看您的切片就說您過的是養尊處優的生活,這對您一點好處也沒有,今後您可得好好鍛煉身體了。」我希望借大夫的話,再往前推推媽。

十月十八號,星期五。

十月二十一日,星期一。

它難道不是我們家的有功之臣嗎?不但可以替我們安慰媽於一二,媽也可以在照顧它的生活中,消磨一些人到老年就不知如何排遣的時光。

我很理解媽的惶恐。她倒不是怕我的先生,她對他一無所需、一無所求。她只是不願意住別人的家,可是不住先生那裡又怎麼辦呢?

可是我突然發現,我的背包忘在門戶不嚴、等於是廢屋的老家了。那裡面有我全部的錢財細軟,只好返回去取。等再回到先生家裡,已是午夜十二點多。我一頭扎在床上,一下就睡著了。

張大夫強調的不過是老年人多活動的好處,但是到了我這裏就矯枉過正,何況還有腦萎縮的恐懼在威脅著我。

考慮到媽是睡在沙發上,特別又是先生家裡的沙發,她可能會有所顧慮。比如擔心自己像在醫院那樣該上廁所的時候醒不過來,弄髒沙發,便索性不睡;或不停地上廁所睡不安穩。我又趕到和平里商場,給她買了一個「尿不濕」,免得她擔心弄髒沙發不能安心養息。

關於出院后每天來醫院放療,還是不出院住在醫院里放療的問題,也和甲大夫進行過研究。

「您就是不能起夜也不用擔心了。」

我感到無奈而又失望。

媽之所以這樣講,一定是又為她自己製造了一份寄人籬下的苦情。諸如,因為她是靠我生活,自然在這個家裡說話不算數,自然指揮不動小阿姨,保姆自然勢利,誰給她開工資她就聽誰的……等等。

媽這次感冒沒拖多久,也沒有服用什麼特殊的葯,不過就是「痰咳凈」「感冒靈」之類的小葯,到十九號就完全好了,似乎媽的體質還不錯。可是,怎麼十天以後媽就去了呢?

甲大夫又向我推薦北京醫院,認為他們那裡的放療水平較高,他也有熟人在那邊,仍然可以多加照應。

戴上我的眼鏡以後,媽能認出「蟲草雞精」藥盒上的「蟲、草、雞」三個字了。她似乎高興起來,不過她就是高興也不會像有些人那樣喜形於色,比如我。

媽接過話筒對我說:「你猜我是誰?九-九-藏-書」

晚飯以前,先生開了電視,我領著媽坐到電視機前,想等新聞聯播結束后,讓她看看她最關心的天氣預報。可是她只坐了幾分鐘,沒等新聞聯播結束就回客廳去了。不知是身體不適,還是不願和先生無言相對。

遵媽的囑咐,從家裡帶來她平時咳嗽時常吃的「痰咳凈」喂她吃下。

媽問小阿姨:「買『尿不濕』幹嗎?」

還是沒用。

我仍然不醒悟地答道:「大夫說淤血還沒有吸收完呢。」

和甲大夫說完這句話,媽不但不再和特地前來與她告別的人們應酬,反而從沙發上站起來,走出病房,扶著走廊里的把桿在走廊里站著。

我又推高動員的檔次,打出唐棣這張王牌:「唐棣年底就回來了,她不是說要帶您去吃遍北京的好館子嗎?您自己要是站不起來,她怎麼帶您出去呢?」

我對媽也有意見,這樣做對她有什麼好?對她沒什麼好,不也就是敷衍我嗎?

媽當然不理解我編造這些假話的苦心,對這種說法很不高興。她一輩子都在水深火熱中掙扎,哪兒來的養尊處優?腦萎縮並不見得就是腦滿腸肥、寄生生活的結果。

下午出院以前,甲大夫和手術室的郭大夫、謝阿姨都來和媽告別。媽只對甲大夫說了一句:「甲大夫,歡迎你有空到我家來玩,我這個人不會說話,不會表示熱情。」

我聽見她也笑了。

回到先生家,我領著媽四處參觀了一下。她還顯出星點興緻,扶著陽台的牆,往外看了看說:「還有個小花園呢。」

大腦的功能既然受到傷害,手腳自然應該不靈。

媽住院期間,我搬了半個家。因為新房子是用我的兩套兩居室房子換的,機關又把這兩套兩居室的房子分給了兩家。其中一家非逼著我騰房子不可。那時我要在醫院照顧媽,根本沒有精力去操心裝修公司裝修新房子的工作,他們幹了幾個月之久,我還是搬不進新家。只好把一部分東西,諸如傢具爐灶、小阿姨、我和貓,擠進另一套房子。床也拆了,傢具摞傢具,連下腳的地方都難找。好在我和小阿姨那時是以醫院為家,就是其中一個回到家裡,也是就地一躺。這就是媽出院后根本無法住進不論老家或是新家的原因。一部分東西(主要是書籍和衣物),塞進新家最小的一間屋子,因此堆放得非常滿,幾十個紙箱一直摞到屋頂。這也是媽過世時,根本無法取出她喜愛的衣服的原因。

想不到這就是我和媽這一世最後一次通電話了。

我馬上想,媽真是躺下就不會坐起來嗎?

我不明白媽說這些話的時候為什麼神情慘淡,嘴角上勉強牽出一絲苦苦的笑。眼睛也不看著甲大夫,而是看著別處。我回想起她從十五號臉色變得晦暗以後,和人談話時就常常不看著對方的臉,而是低頭看著地面,或是看著別處。

她說,媽還對她說:「你幹嗎不幫助我?我請你來就是要你幫助我的,你怎麼不聽我的,盡聽你阿姨的呢?你別聽你阿姨的。」

它在紙盒裡亂蹬亂踹,弄得自行車搖搖晃晃很不好騎,又趕上修路,不時還得繞行或下車來推行。到了先生家,已是晚上十一點多了。

謝阿姨熱情地把媽一直送進了電梯,似乎還有說不完的話,差點沒跟著電梯一起下了樓。

也許媽的敏感、媽對這個手術的一知半解也害了她,她自己給自己設置了很多受了傷害的暗示,認為既然是腦手術,自然會影響大腦的功能。

中午我去附近的理髮店理了一個發,買了一個銅的枝形燭台,想要裝點一下我和媽的新房子。我多麼急切地想要進入我為媽和我籌劃已久的日子。我還買了兩斤媽愛吃的糖炒栗子,回到醫院給媽剝了一些。我看出媽吃得很勉強,因為她不吃幾個就辜負了我的一片心。可是我並沒有深想,媽為什麼對平時很喜歡吃的栗子失去了興趣?

我立刻蹲在地上,把媽的腳後跟按在地上,又用自己的兩隻腳頂住她的兩個腳尖,免得她的腳尖向前滑動,以為這就可以讓她腳掌著地。但她還是全身前傾,把全身重量放在腳尖上。而且我一鬆手,她的腳後跟又抬起來了。這樣反覆多次,靠她自己始終站不起來。

在這一切九-九-藏-書安排好之後,我又去赴《吉林日報》的聚會。

我一手扶著自行車的車把,一手背過去不斷拍打著夾在自行車後座上的紙盒,口中還不斷喊著「咪|咪、咪|咪」地安撫它。

能這樣應對媽,而不是一個釘子把她碰回去,我難道不該知足嗎?

這樣說也沒用。

母親的護照

後來媽要上廁所,我有意要她鍛煉自己從馬桶上站起,沒有去扶她,也不讓小阿姨去扶。

母親七十九歲生日。一九九〇年三月十一日,美國。

我很早起身,說是給大家做早飯,其實真是為媽。

還有,媽那像是犯了過錯的神態讓我心痛。媽,您就是把什麼都毀了,誰也不能說個什麼。這個家能有今天,難道不是您的功勞?

母親在天壇醫院住院的賬單,一九九一年九月二日至十月二十一日。

我說:「沒事。」

原打算第二天再去取貓,因為我實在太累了。可是我們都住到先生這邊以後,晚上誰喂它呢?它餓肚子怎麼辦?更主要的是媽已經很長時間沒有看見它,非常想念。

我先是假裝要把她抱起來,然後又裝作力不勝任、歪歪扭扭像要摔倒的樣子,嘴裏還發出一驚一乍的驚叫。心想,媽那麼愛我、疼我,見我摔倒還不著急?這一急說不定就站起來了。

這個手術難道白做了不成?她手術后的當天,就能看清我一次又一次伸給她的手指頭,怎麼現在反倒後退了?想了想才恍然明白,媽戴的還是我們從美國回來后配的那副眼鏡。

在裝修公司忙了一天,回家時一進衚衕,恰好看見媽和小阿姨從農貿市場回來。小阿姨沒有攙扶她,而是離她幾步遠地跟在身後。她連手杖也沒拿,自己穩穩噹噹地走著。這時她看見了我,就在大門口停下,等我走近。

上午到病理切片室去拿媽的病理切片,以便作為日後放療的參考。病理室的張大夫一面看切片一面問我:「你母親最近是不是有一次大發作?」

不要小看這隻貓,它的力氣其實很大。單是把它裝進紙盒,再把紙盒用繩子捆上,就費了我不少力氣。

下了樓,先生的司機一眼就看出媽的氣色不好,說:「姥姥的臉怎麼黑了?」他多日不見媽,這個感覺自然就更加突出。

為了讓媽自己站起來,我實在用盡了心機。

甲大夫和謝阿姨送我們上電梯的時候,我悄悄叮囑媽:「跟甲大夫、謝阿姨說個謝謝,說聲再見。」

我攙扶著媽走上台階,她的腳在台階上磕絆了一下。我想,好險,幸好我扶著她,就回頭對小阿姨說:「走路的時候你可以不扶她,但要緊跟在她的身邊,萬一她走不穩,你得保證一伸手就能抓住她。上台階的時候可得用勁攙扶著她,不然會出事的。」

媽還買了半斤五香花生米。這就是媽這輩子最後一次上街,最後一次買東西了。不過半斤五香花生米。

大約一周前他就有讓我們出院的意思,應我的請求又讓我們多住了幾天。

不知道為什麼,就是從這兩天開始,媽連在椅子上站起、坐下也有些困難了。在醫院里每每坐到桌前吃飯的時候,她的身子要緊貼著桌子,兩手用力把著桌沿才敢往太師椅上坐。以前不過是躺著的時候需要別人的幫助才能坐起。

媽懊惱的也許是惋惜那塊煎得不錯的「培根」,更懊惱的也許是我為她的勞作讓她白白掉在了地下。https://read•99csw.com

我那時真是鑽了牛角尖,認為站得起站不起,對她腦萎縮的病情發展至關重要。如果從這樣小的事情上就倒退下去,以後的倒退就更快了。

這盒「痰咳凈」我還留著,特別是藥盒里的小勺,上面還沾著被媽抿濕后又乾結了的葯面。

我發現,媽起立時腳後跟不著地,全身重量只靠腳尖支撐,腿上的肌肉根本不做伸屈之舉,自然就不能出勁,不能出勁怎麼能自己站起?

本來考慮住院放療,後來得知,如果放療就得住到前面的放射樓去,不能再住綜合二病房。由於放療的床位很緊,甲大夫還特地為我們到放射樓預定了一個床位。但那裡沒有單間病房,這就又面臨沒有一個可供媽方便使用的廁所,以及我陪住的難題,只好作罷。

所以,雖然有了「尿不濕」,媽還是照樣起夜多次,她從來是一點享受都不會貪的人。只在她即將遠行,不能自制的情況下用了一次「尿不濕」,也是她此生唯一的一次、最後的一次。

我倒不是怕花錢,找個花錢少,甚至通過關係找個不花錢的招待所也是找得到的。只要媽心裏順暢,花錢也是應該的。只是覺得住旅館很不現實,不但飲食起居很不方便,特別是媽出院后還有很多事情要辦,諸如放療、吃中藥、熬中藥等等。

媽雖然十幾年如一日堅持不懈地鍛煉身體,但在實際生活中卻運動不多。為此我常批評媽:「您那是鍛煉嗎?跟演個角兒差不多,鍛煉完了您那角兒也就跟著卸妝了,聯繫生活不多。」

又知道媽極愛臉面,在先生面前更是十分拘謹,便故意打開廁所的門,明知先生不過在卧室獃著,卻做出他就在廁所外面的樣子,說:「你看,媽就是不肯站起來。」

那時我太不理解媽的苦心,她不是不聯繫實際,她是為了我而謹慎地活著。現在我才想起她常說的話:「我可得小心點,我要是摔斷了哪兒,不是給你添麻煩嗎?」

媽的眼睛裡帶著絕望到底的神情,直直地望著前面的虛空,沒理會我的話,更沒按著我的話去做。

媽說:「沒有,我是和貓說話。」

媽的手又不大好使了。一塊煎得很好的「培根」從她筷子里掉了下來,媽像犯了過錯,輕輕地「哎呀」了一聲。

不過就是說我們家還有一口人也不為過。

這可能是媽的誤會。以為一查視力就和配眼鏡有關,便向人家提出這個要求,人家跟她說不清楚,只好應對一番。

那時媽的視力差得根本測不出度數了,我央告眼鏡店的師傅,好歹給算個度數,配一副。那副眼鏡的度數自然深得不能再深。即使那樣,媽戴上以後還是看不清楚。現在視力恢復后再戴那副與視力不合的眼鏡,當然不行。

小阿姨說不是,還是她扶媽起來的。

我問:「媽,您好嗎?」

看到媽越來越老態龍鍾,我就越發相信「生命在於運動」那句話。特別是在多次給媽檢查身體也沒查出什麼病以後,便以為只要多多運動,媽就能長壽。

媽著急地說:「把門關上,把門關上。」

見我那樣斬釘截鐵地回絕了她的請求,媽只好忍住自己的惶恐。

媽先是抓著馬桶旁的放物架,企圖靠著臂力把自己拉起來。我把放物架拿開了,迫使她只能依靠自己的力量站起來。

媽是怎麼聽的?

我不加考慮地說不行。

人生實在脆弱,不知何時何地何等的小事,就會釀成無可估量的大錯。

這天媽有點怪,她對自己視力恢復得好壞似乎興趣全無,而前不久她還在希望自己儘快恢復健康。就在早上,她還想儘快治好她的咳嗽。

他甚至談到對他所帶的研究生的態度:「我就是要常常踢他們的屁股,只有這樣嚴格要求他們,才能使他們成才,才是對他們最好的幫助。」

複查既然失敗,我倒要自己試試媽的視力恢復到什麼程度。回到病房,我讓媽先戴上她的眼鏡,試著看看藥盒上的字。她說看不見。

媽還悄悄地對小阿姨說:「真煩,他們怎麼還不走。」

我說:「是的。」

媽卻先和他打了招呼,不過叫錯了他的姓。這也不夠正常。媽記性極好,從美國回來后,看到電視中一個說書的名角,我怎麼也想不起他的名字,媽卻脫口而出:「田連成。」