八

難道我不了解媽是一個非常自尊自愛、非常不願給人添麻煩的人么?就連對自己的女兒也不例外。如果她不是特別不舒服,她是不會對我這樣說的。

下樓以後,我在挂號廳給媽找了一個座位坐下,然後到後院去找病理室。病理室很不好找,拐來拐去才找到。病理室的大夫看了媽的切片也說,媽的瘤子是良性的。他給我開具了放療需要的病理診斷,我們就回家了。

這天晚上,媽又發生了「譫妄」。她自己下了地,蹲在地上小解后,又自己站起來回到床上睡去了。

「等我好了,你阿姨說咱們五個人(包括先生和他的司機),到飯店裡好好慶祝一下。」

但那時最要緊的是忙著找關係,以便請到最好的醫生為她做放療,心理醫生的事還沒來得及落實,她就走了。如果這個問題早解決一點,媽的體力一定不會消耗那麼大,這又是我的過錯。

晚上媽對我說:「沙發太窄,貓也要跳上來睡,把我擠得不得了。特別是昨天,你們兩個還都在我臉上蹭來蹭去的。」

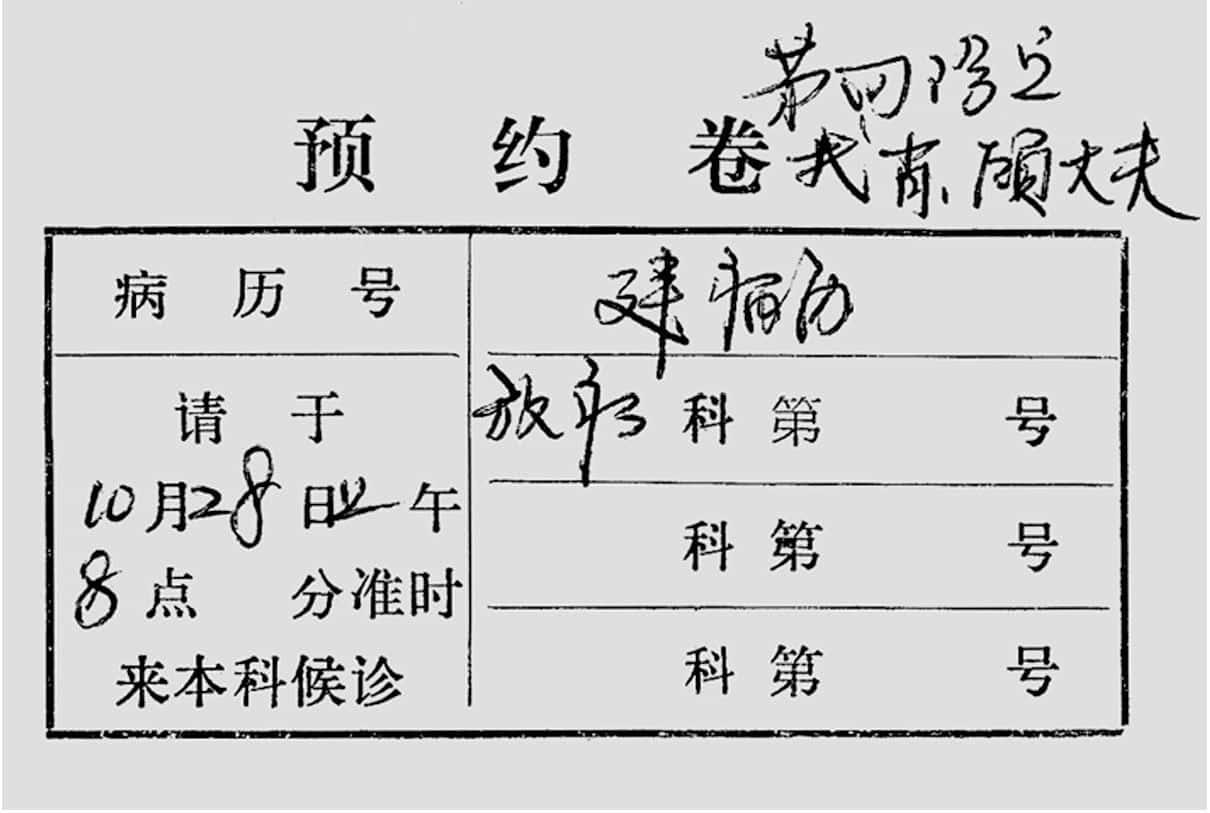

母親的放射治療預約單,一九九一年十月二十八日。她沒有等到這一天就走了。

…………

第二天小阿姨問她:「你能蹲下?」

聽小阿姨如是說,便想起手術后沒幾天,媽也對我說過:「發燒了。」給她量了一下體溫,三十七度都不到。當時以為,她說的「發燒」就像她的「譫妄」一樣,是手術后一種必然的、不正常的反應。其實正像醫生預料的那樣,媽果然沒能經受住手術的打擊,這個預料早就開始應驗了。

就在那一天,我對先生說,我要給媽找一個心理醫生,來解決她的思想障礙問題。我覺得她手術后躺著坐不起、坐著站不起,是思想障礙的問題。

但這一次發展到後來,輕輕一碰就是一片。所以星期三的發現,已是非常危險的信號。

我拿了甲大夫的介紹信去找關係,可是甲大夫介紹的那個關係不在,只好掛了一個普通的門診號。

我更相信媽最後能站起來,可是我也更不能容忍媽自己不能站起來的表現了。

也許她自己也沒法相信吧?

我為有身體如此之好,生命力如此之強,能扛過如此大難的媽而自豪。好像媽能頑強地活下去是我極大的光榮。

也許還有唯恐期待落空的恐懼和悲涼?彼時彼刻,她多麼期待我的理解、我的呵護——她是真的「特別不舒服」,而不是我認為的「鬧」;

後來又對胡容埋怨:「張潔幹嗎要對老孫說這件事,多不好意思。」

這句話,媽又是只說了半句。

媽問過小阿姨:「他們說我能活到一百歲,你說能嗎?」

媽能承受那樣大的手術,誰能說她身體不好呢?

我才知道昨天晚上我和貓偎依在她身旁的時候,媽其實沒有睡著。她之所以閉著眼睛,不過是在專心致志地享受我們對她的依戀。

媽出院后,我以為就剩下漸漸康復的問題,所以沒有更多地陪伴她,一直跑進跑出地為裝修新房子而忙碌。她不能老住在先生家裡,雖然在先生家裡住下后,對於以後住哪兒媽再沒有說過什麼,可我知道媽一定特別想住進自己的家。

這種反九*九*藏*書覆出現的情況,小阿姨要是及早告訴我,或我時刻守在媽的身旁,可能就會引起我的注意,也就會及時反映給大夫。如果那樣,還會有今天這個結果嗎?

媽又說:「前天晚上把它剛接回來的時候,它對這個新環境還有些認生,對我也有點生疏,昨天就好了,拚命往我的懷裡鑽,簡直像要鑽進我的肉里。」媽微微地笑著。這真是媽值得炫耀的感受,連一隻牲畜都能分出的好歹,那是怎樣的好歹?所以它從來只鑽媽的被窩,只讓媽抱。

雖然媽去世后小阿姨告訴我,吃早飯的時候她又問過媽:你到底哪兒不舒服?媽果然說她沒有哪兒不舒服。那我也不能原諒自己,為什麼就相信了小阿姨的話,不親自問一句:媽,您到底哪兒不舒服?

雖然沒有挨著我的頭髮,我卻能感到媽心裏盡流著的、而又流不盡的愛,綿軟而又厚重地覆蓋著我。

還有一天,媽突然似乎是對我,又似乎是自言自語欲言又止地說:「這手術……嘁!」

回家的路上,不知怎麼說起她穿的運動衫褲,媽還略微詼諧地說:「美國老太太。」

到家以後,媽滿意地說:「大夫挺負責任,檢查得很認真。」說這話的時候,離媽去世還有三天半時間,而媽的腦子還不糊塗。

小阿姨說:「當然能,您身體那麼好。」

上午又和媽多次做坐下、起來的練習,媽沒有任何進步。

當時我就讓媽睡到摺疊床上,讓小阿姨睡到沙發上去。

我蹲在馬桶一旁,等著幫媽從馬桶上站起。

從以後的情況來看,這一招,不但沒有把媽激發起來,反而給她造成了很大的精神負擔。她的精神越緊張,各方面的功能就越難恢復。

…………

十月二十六號,星期六。

媽的手雖然一下一下撫摸著我的頭頂,卻又輕得似乎沒有挨著我的頭髮。

如果說媽去世前有什麼徵兆,這就是最明顯的徵兆了。

唐棣和姥姥

我對媽說:「媽,瞧您運氣多好,要找的人都在。」

媽為什麼問這個?是她希望如此,還是她自己感覺到不對,而想從別人那裡找到這個希望的證明?

媽還對小阿姨說:「唐棣結婚的時候我要去參加她的婚禮。我已經沒病了。我也是該抱重孫子的人了,唐棣的同學都做媽媽了,她還沒有結婚呢。」

電梯里的人見媽那麼大年紀還接受手術,都感到驚奇,也許還有一點敬佩,羡慕媽在這樣的高齡還有這樣硬朗的身體。一個老頭還向我打聽媽的年紀,一聽媽都八十了,更是讚嘆不已。

可在那時,我並不知道一切已然無用,想起上午毫無效果的練習,免不了做困獸之鬥。便用很激烈的辦法試探媽、激勵媽:「別練了,別練了,沒用,只好等死吧。」

媽也就緘口不言了。

臨睡以前,我忍不住拿出她的核磁共振片子,萬不得已地嚇唬她說:「本來我不想告訴您,但是現在不告訴您也不行了。您瞧,您的腦子已經萎縮得相當厲害了。醫生說,您自己再不好好鍛煉、再不好好恢復各方面的能力,腦子還會繼續萎縮下去。腦子一沒,人就活不成了。照這樣下去,再有三個月九_九_藏_書就要死了。但醫生說,只要您好好鍛煉,好好恢復您身體各方面的能力,腦子還會再長大,那就不會死了。」

這也是媽這輩子最後一次上醫院了。

我現在才悟到,那聲音里散漫著從未有過的無奈和蒼涼,以及欲言還休的惜別和傷感。

主任約定我們下星期一,也就是十月二十八號來醫院做放療,同時交付所需費用和辦理放療的一應手續。

然後,她讓我拿著媽的病理切片到病理室去做結論,作為下一步放療的依據。

午睡起來后,我到客廳去看媽,她獨自一人,無聲無息地坐在客廳里。

媽生氣地說:「我偏要練,偏要練。」

我只對媽說了一句:「胡容一會兒來看您。」

雖然媽去世后小阿姨提醒我,十月十七號(也就是十月十三號我那番抱怨之後)媽咳嗽的時候還希望儘快得到治療,但我還是覺得,她見我對她的「特別不舒服」沒有絲毫反應之後,不但隱忍了病痛的折磨,還隱忍著更多的什麼。

早上照料媽起床的時候,她躺在床上對我說:「我今天特別不舒服。」

既然她說不過、爭不過,再說感覺不好就是她的荒謬。

可也正是這個時期,媽越來越不想鍛煉了。

我們乘電梯下樓的時候,電梯里人很多,我用雙手護住媽,擋住周圍的人,說:「別擠,別擠,這裡有個剛動完手術的老人。」

媽甚至提起我準備請美容師給她剪眼皮的事:「我女兒對我真好,我這麼老了她還要給我剪一剪眼皮。」

從媽這個階段和小阿姨的談話中看出,媽的心情波動很大。

可是上帝不肯原諒我,為了懲罰我,「他」還是把媽帶走了。

「等我好了,我帶你去北海公園玩。」

記得剛做完手術的時候媽自己還說:「我早點恢復還是好,老不走就不會走了。」那時她在醫院的走廊里來來回回走得很快呀,人們給她鼓掌,她還說謝謝呢。

…………

一早我就起床了,把頭天晚上泡好的黃豆放在「菲利普」食物打磨機里粉碎,給媽磨豆漿喝。這個機器已買來多時,這是第一次使用。

回憶媽這一場劫難的前前後後,我甚至比醫護人員還能及時發現媽各種不正常的體征,只是我沒有醫學常識,不了解這些不正常體征的嚴重後果,又沒有及時地求救于醫生。就是求救于醫生,也沒有得到應有的重視、採取應有的措施。我更沒有堅持將這些不正常體征的來龍去脈弄個一清二楚。媽是白白地生養我了,她苦打苦熬地把我拉扯大,哪想到她的命恰恰是誤在我的手裡。

這時小阿姨在一旁說道:「她就是這樣,等一會兒再問她哪兒不舒服,她又說沒有什麼不舒服了。」

從這一圈紫癜的發現到媽過世,只有五天時間。

我可能變得極其瑣碎、極其牽強附會,不論可供迴旋的地盤多麼小,我都想在上面挖出點讓媽振奮的東西。

回家後頭很痛,睡了一個午覺。估計是星期二給媽洗澡時,暖氣還沒來,我怕她凍感冒,熱水一直對著她沖,我就凍感冒了。

中午去參加了奧地利使館的一個招待會。

我一生愛戀不少,也曾被男人相擁於懷,可我從不曾有過如母親愛撫時的感動……也不曾有如母親的愛撫,即使一個日子連著一個日子也不會覺得多餘……

從這些談話可以看出,媽對生活還是充滿希望的呀。

媽是否不忍再用她說不九_九_藏_書清道不明的不適給我添亂?

我想,媽說的「等我好了」可能是指她做完放療吧。

她說不過,也爭不過。

她讓媽用食指先點手心、再點鼻尖。左手點完右手再點,而且要求媽越點越快。媽做得很好。

我說:「嘿,媽真行,才走一遍就認出來了。」可不是嘛,走一遍就能從北京千篇一律的街道中認出某一條路口,不很容易。

從媽手掌里流出的愛,我知道她已原諒了我。不論我怎樣讓她傷心,怎樣讓她跟著我受窮多年,怎樣讓她跟著我吃盡各種掛落……她都原諒了。

主任說:「老太太真不錯,這麼大年紀,做這麼大手術,效果還很好。」我聽了這話比什麼都高興,這又一次得到證明,媽很棒,何況還是一位主任醫生的證明。

這時,媽伸出手來,一下,一下,緩緩地撫摸著我的頭頂,突然對我說:「我知道你是為我好……」

媽,您誤解了我。您誤解我倒沒什麼,但這樣誤解可就傷透了您的心,那不也就傷了我的心嗎?

所以,媽說「我今天特別不舒服」的時候,我只是研究著媽的神情,猜測著媽之所以這樣說的原因,以為這又是她的錯覺。更對不起媽的是,我以為她也許是在為不願自理、不願鍛煉做鋪墊,並根據這種想當然的猜測,醞釀著自以為對恢復媽的健康有好處的對策,卻連問都沒問一句「您哪兒不舒服」,更沒有對她說一句撫慰的話。

「你阿姨說,等我們搬進新房子,要請給我手術的大夫聚一聚,還要我和大夫們一起拍照留念呢。」

劉則智的業務由於某些環節不暢,突然進入低谷,感慨多多,所以我很晚才回到家。

雖然媽老了,再也抱不動我,甚至摟不住這麼大的一個我了。可是,只要,不論我遇到什麼危難,媽仍然會用她肌肉已經乾癟的雙臂,把我摟進她的懷裡。

媽說:「你不扶我,我不蹲下還不尿在褲子上?尿在褲子上你阿姨還不說我?」媽這樣說的時候,好像不存在她近二十年不能下蹲的事實。但她似乎已分不清白天和夜晚、過去和現在了。

那一會兒,我覺得自己像是重又回到襁褓中的嬰兒,安適地躺在媽的懷裡。

我想,媽當然是對我說,但我沒有做出應有的呼應。我那時仍然認為她的感覺代替不了科學。正像我後來常聽一個朋友說的那樣,一切等科學做出回答就晚了。

我說:「瞧,您比我還行,我都忘記咱們是多少號了。」

媽在美國生活期間,見慣了美國人的日常穿著,多以舒服、方便為原則。我認為這個辦法不錯,特別在媽日漸老邁、手腳也不太靈便以後,運動褲上的鬆緊帶,要比西褲上的皮帶簡便多了。另外她的腳趾因生拐骨摞在一起,一般的鞋穿起來擠得腳疼,穿寬鬆的運動鞋就好多了,所以後來就讓媽改穿運動衫褲、運動鞋。

我煩悶地想,手術前,媽的腳還能分出高低啊。

雖然媽的左肩已經歪斜得讓她難以穩定地站立,她還是會用她老邁的身軀為我抵擋一切,那是這個世界上沒有一個人肯為我這樣做的。

這當然又是我的大錯。

下門診大樓的台階時,我怕媽摔著,便站在她面前,和她臉對臉地倒著下台階。萬一她一腳踩空,我還可以抱住她。

媽的回答和她的氣憤又給了我一點希望:這至少說明媽還有想活下去的願望。

母親。一九九〇年春,美國。

https://read.99csw.com我看著媽安詳、寧靜,看不出一絲病情,略顯遲疑、迷惘因而也就毫不理直氣壯的臉,想不出她說的特別不舒服是什麼意思。

而且,媽能說得過、爭得過「最好的醫院」「最好的大夫」和「手術完美無憾」的現實嗎?

我怎麼不知道呢?我不過是想盡辦法讓媽健康長壽。

那是一句沒有說完的話。現在,我的耳朵里,已能清楚地迴響起深藏在那句話後面的萬千心緒,和沒有說出的一半:「……可是我不行了。」

我雖然知道現在再想什麼也是白搭,但還是忍不住去想:在行將離開人世的前兩天,媽獨自坐在那裡想過什麼?

我立刻感到那聲音里纏繞著非常陌生的一種情韻。那不是她講了一輩子的、我幾十年裡聽慣的那個聲韻。我心裏湧起一陣模糊的憂傷。

然後我又讓小阿姨去買油餅。

下午,媽和小阿姨一起包了餃子。小阿姨告訴我,媽還擀了幾個餃子皮。後來媽就說累了。我不知道我是否吃到媽包的那幾個餃子,或哪一個餃子,反正這是媽這輩子給我包的最後一次餃子了。

祖孫三代。一九九〇年春,美國。

或是:「等你們到了我這麼大年紀,就知道了。」

也許還有在等待我對她的話做出判斷的那一瞬間,唯恐得不到理解的忐忑;

為什麼我總是那麼相信不相干的人,卻不堅定地相信自己的媽?

十月二十四號,星期四。

放射科主任給媽做了放療前的檢查。

正像我說過的那樣,十月十三號我讓她別「鬧」了的那番抱怨,把她嚇壞了,怕我真會因此丟棄了她,同時也深深地傷害了她的自尊、自愛,到了真不行的時候,她也忍著不說了。

我猜想,媽後來對胡容說:「我要走了,我活不了幾天了,我累了。」肯定和我這樣嚇唬她有關。我把她嚇著了。

我也奇怪,這些話媽為什麼不對我說?也許是我老不在家,她沒機會說?或是她以為我那樣逼她鍛煉是不同情她?

媽去世后小阿姨對我說,還有一兩次媽也對她說:「我覺得我病了。」過一會兒小阿姨再問她情況怎樣,她又說她沒病了。

我們先在候診室等著叫號。為了抓住每一個幫媽鍛煉腦力的機會,我裝作忘記了我們的號數,問媽:「媽,咱們是多少號?是不是該叫咱們了?」

十月二十五號,星期五。

有人相信嗎?

這時我又憂心起來,我發現媽的腳分不出高低了。她果然一腳踩空在我的腳上,並且一點感覺都沒有的樣子。但是她的腳卻很有勁兒,像她術后第一次下地踩在我腳上一樣,很疼。要不是我擋著她,非從台階上摔下來不可。我也立刻想到昨天她從農貿市場回家的時候,在家門口的台階上磕絆的那一下。

又說:「我這麼老了,就這麼過就行了,還鍛煉幹什麼?」

媽坐下就站不起的情況越來越嚴重了,我很發愁,不知怎麼才好。

對媽有時可以用激將法,有時不能,九_九_藏_書火候掌握不好就會壞事。

服侍媽上廁所的時候,我發現她的臀部有一圈出血性紫癜,根據部位推測,顯然是昨天我讓她練習自己從馬桶上起立未成,在馬桶上久坐而致。

下午帶媽上北京醫院聯繫放療的事。

因為媽早就知道,她就是把這句話說完,可能還是這個下場:我不會相信她,而是相信所謂的科學,相信大夫說的,認為一切都很正常。甚至還會調侃她、搶白她:一切都是她的多疑。

到家就進客廳去看媽,可是媽已經睡著了。

車到和平里南口,快過護城河橋的時候,媽說:「到了。」

也因為我們家的人,身上常常出現莫名的出血性紫癜,過幾天就會自行消失,媽也如此。我也就大意了。

又說:「我們要是去參加唐棣的婚禮,你也別走,就給我們看著貓。」

媽對我把這件事說給先生很不高興,說:「多不好意思。」

我想出最後這一招,是出於這樣的想法:媽是不會放心把我一個人丟在世上的,為了這個,媽也得拼上一拼。

媽也許想要把後面的一半說出來,可她沒有說,咽回去了。

我知道這件事後很高興,當做可喜的事情對先生說,後來又對胡容說。因為媽近二十年不能下蹲了,可是在夢中,她不但蹲下了,還自己站了起來。這是否說明她白天的表現,並非是因為各器官的功能喪失?

媽幾次對小阿姨說:「活著真沒意思,這麼老了還得從頭學起。」

是不是還藏著一絲祈求;

媽平靜地躺在摺疊床上,眼睛虛虛地看著空中,什麼也沒說。

下午,豆花飯莊的老闆劉則智打電話給我,讓我一定到她那裡去一趟,有要事相商。又說到台灣一位文化界的朋友想結識我。我那時心情已不甚好,再重要的事情與我和媽的困境又有何干,但想到台灣的朋友也許會為我的作品開拓另一部分讀者,便又很自私地去做那商業化的應酬。

護士叫到三十七號的時候,媽已經拉著前排的椅子背自己站起來走了過去。我想她一定在注意聽護士的叫號,否則怎麼會在她走過去的時候護士正好叫到她呢?在亂糟糟的人群里,護士的聲音又不大,連我聽起來都很吃力。而且她自己站起來的時候很利索,這又讓我感到信心倍增。

胡容說:「張潔是高興啊。」

十月二十三號,星期三。

媽吃得不多,她的食慾反倒沒有在醫院時好了。

媽滿意我就滿意了。

當時我倒是想了一想,即便坐的時間長了一點,怎麼就能坐出如此嚴重的一圈淤血呢?但我很快就否定了有問題的可能性,心裏想的總是媽手術后百病全無。要是我能往壞處想一想,肯定早就會想到問題的嚴重了。

尤其是她這樣說了之後,我竟沒有絲毫的反應,她還有什麼可說?

媽說:「三十七號。」

我們等叫號的時候,先生又去找了他的關係戶。很湊巧,那個關係戶在,我們希望得到她的治療的那位放射科主任也在。

而那時我還滿懷逃出劫難的喜悅,仍然固執地認為,手術以後媽什麼病都沒了,一切順利、萬事大吉。所以遲疑地站在那裡,一時不知怎樣去做。

媽去世后我回想起她的這句話,覺得意味深長,有一種悔不該當初、說什麼都晚了、只好罷手的苦絕之情。她肯定已然察覺,正是手術后,她的情況更見不妙。媽是一個有大英雄氣概的人,如果不是這樣,她對手術的態度,不會這樣出爾反爾。