十一

唐棣的女兒Giselle,生於一九九九年六月二十三

我又在媽身旁躺下,拉起媽的右臂,像我小時那樣,讓媽的手臂環繞過我的頸項。我貼緊媽的懷抱,希望媽能像我小時那樣,再摟抱我一次,可是小阿姨把我拉了起來,說:「阿姨你不能這樣,這樣姥姥的胳膊就永遠伸不直了。」

一想到媽是這樣走的,我就悲從中來。

我找來找去找不到什麼合適的衣服,只好拿了我的一件藍色底有紫紅和白色細條格子的舊棉襖,和媽的一條藍色毛滌褲子,還有我在奧地利買的一雙棕色半高跟皮鞋,一一給媽換上。媽的腳有些腫,穿的又是我的一雙茶色人造毛的長襪,所以鞋子還不顯大。

我猛地跳下床跑到客廳,一看,媽不像過去那樣,一醒來就穿好鞋坐在床上,等著我或小阿姨去攙扶她,而是扒著床沿,赤腳跪在地上。左膝稍稍靠前,右膝稍稍靠後。

由於兩點多鍾剛帶媽上過廁所,我想,到天亮還有三四個小時,不會再有什麼事,便放心地去睡。我很快就睡著了,而且睡得很死。

而且根據我的經驗,不論哪個家庭,只要有一個人心裏不痛快,處心積慮地想要找茬子發泄一下的話,全家人都別想痛快。對於我這個家裡家外、上上下下累到連最後一分勁兒都使光了的人來說,實在是多一事不如少一事。一般來說,寧肯息事寧人,除非忍到忍無可忍的情況下,才會來一次大發作。

我這才意識到該給媽鋪好些的被褥。我怎麼什麼都不懂!

三個小時之後,媽真的上路了。我那時要是知道神的旨意,就不會讓媽再睡,也不會離開她,而是想方設法去救她。

這是有意識的爭鬥,還是生命離去時的本能?

媽給了我陪她坐一會兒的時間,讓我能夠對她說:「媽,過去老沒能抽時間陪您坐一會兒,現在終於可以陪您坐著聊聊天了。」而媽又給了我最後的諒解,「我也不會說什麼,也說不出什麼……」

就這樣潦潦草草地把媽送走了。沒想到媽走得如此突然,而我又無法分身去為媽準備什麼。

媽還有機會對我說,她就愛吃我做的蓮子小豆粥,為我日後的回憶留下些許的安慰:媽走的那天還算快活;

再過幾個小時,可不就有了大事。

我曾後悔,沒有勇氣把需要媽原諒的話說得更為具體。

她說:「打也沒用了,要是有用就給她打了。」

我也不相信媽就再也不能看我,就在春天,媽還給我削蘋果呢。我相信我能從無數個削好的蘋果中,一眼就認出媽削的蘋果,每一處換刀的地方,都有一個媽才能削出的弧度、媽才能削出的長度,拙實敦厚;就在幾個月前,媽還給我熬中藥呢……我翻開媽的眼瞼,想要媽再看我一眼。可是小阿姨說,那樣媽就永遠閉不上眼睛了。

扶媽坐在馬桶上,我就趕快回客廳換「尿不濕」上的毛巾。剛換好毛巾就聽見媽叫我:「行了,來吧。」

我又讓先生去打,他打來打去也打不通。我只好放下媽,讓小阿姨給媽做人工呼吸,我去給急救中心打電話。因為先生的心臟動過手術,這樣費力氣的事不敢驚動他。

我和小阿姨只有對著媽的遺像,抱頭痛哭。小阿姨還不停地哭叫著:「姥姥,姥姥!」我直哭得手腳冰涼,嘴唇發麻,幾乎沒了氣息。其情其狀,可謂慘矣。

媽全身都很乾凈,她一輩子好強,走也走得乾乾淨淨。

人們錯以為我這個人什麼都不在乎,其實我是個膽子很

九_九_藏_書小的人,諸如怕給人添麻煩、怕惹人傷心或不高興、怕看人臉色、怕惹是生非等等。媽那一生都處在亢奮、緊張狀態下的,緊湊、深刻、堅硬、光亮、堅挺了一輩子的皺紋,現在鬆弛了、疲軟了、暗淡了、風息浪止了。

媽離開這個世界那一刻的最後見證不是我,而是它。好在當時還有它在媽身旁,它終究也是媽之所愛。

人人都說我是個孝女,其實我讓媽傷了一輩子的心,讓媽為我勞累了一輩子。就在她已經沒有幾日可留的情況下,我還逼著她一會兒起來、一會兒坐下地鍛煉……是我把媽累死了。這,誰又能看得見呢?

感謝上帝,他讓我對媽最後說了這句話,也讓媽帶著這句話到另一個世界里去。媽上路的那個時辰,會不會因此感到一些安慰?我希望著。

附近診所的大夫很快就來了。她一看就說媽是心肌梗塞,沒有救了。

又有哪個母親不是窮其一生為她的孩子榨乾最後一滴血?而我的母親尤甚。

由於媽是在家裡過世,而家裡是沒有條件久停的。要是自己的家,多停一兩天還可以,可惜是在先生家。媽一輩子都不願意煩擾他人(包括我),也這樣教育我和孩子。所以我不敢為媽的裝殮耽誤時間,過了這個時間又不知道要等多久。在這個活著的人都要因陋就簡的環境里,哪兒還有可能討論和顧及不再活著的人的方便。

回想我這一生,可以說沒有對不起誰。只有媽,我對不起媽。我欠媽很多,別說是沒有機會了,就是有機會我也無法還清。

奇怪的是我這時還能注意到,在我闖進客廳的時候,貓咪沒有睡,而是蹲在沙發上驚恐地、專註地看著媽。只是在我衝進客廳的時候,它才從沙發上跳下,奔了出去。

在她們都走了以後,我才會哭。

可能就在這個時候,先生給王蒙兄打了電話。王蒙兄又給維熙、諶容和北京作協打了電話,因而他們很快就趕來了。維熙順路又接來了蔣翠林。

她走了以後,航天部研究所診所的大夫又留了一會兒。

我只好起來坐在媽的身旁,拉著媽的手,目不轉睛地看著媽。也只能拉著媽的手,也只能這樣看著媽了。就是這樣,也是看一眼少一眼,拉一會兒少一會兒了。

我坐在地上守著媽。我知道再也守不了多少時候了。這樣的相守是過一秒少一秒了。

漸漸地,媽的手也越來越黃了,就像一九八七年她得了黃疸性肝炎那麼黃。雖然媽的手還像活著的時候那麼暖和,可我知道,這是因為我一直握著的緣故。

然後我就扶媽躺下,媽說:「我不睡了,一會兒不是還要出門兒嗎?」

還是借蔣翠林的光,火葬場答應可以及時火化。他們的車,十點就要來了。

除了白底紅條的床單是先生早年生活的舊物,其他一應物品全是我們從前購置的,所以做得了這個主。

媽拼卻一命留給我最後一個滿足:「高興,高興,我的思想問題解決了一半。」讓我以為我的努力終於成功:媽又有了活下去的自信、願望和勇氣。那不也就是給我以勇氣和希望;

看著媽磨破的膝頭,我心疼如絞。媽在這激烈的爭鬥中,只能獨自承受那些我無法代替、無法分擔的,死亡襲來時的恐懼和痛苦。

可是我不能糾正媽。如果她知道自己連這點判斷力都沒有了的話,不是對她的又一次打擊嗎?

媽的眼睛閉上了。

媽永遠地閉上了她的嘴。有多少次她想要對我們一訴衷腸,而我又始終沒有認真傾聽的耐心,她只好帶著不願再煩擾我們的自尊和遺憾走了。我只想到自己無時不需要媽的呵護、關照、傾聽,從來也沒想過媽也有需要我呵護、關照、傾聽的時候。九-九-藏-書如今,我只好翻看她留下的那份可以詳盡其苦的自述了。

好在張家的女人也不認為這有十分的重要。

…………

要命的是新房子的鑰匙還在裝修公司手裡,在早上六七點鐘的時候,我上哪兒去找他們?通常他們九點鐘才開始工作。

然後我又返回身來撲向媽去做人工呼吸。

我先是撲上去嘴對嘴地給媽做人工呼吸,可是使不上勁。然後又用手擠壓她的胸膛,媽那時還能跟著我的動作往外噴氣。後來小阿姨對我說,那不過是我用力擠壓的結果。

要是媽出事的時候小阿姨或我在她身邊,也許她還有救;至少,在她走的時候,我能拉著她的手,讓她這輩子哪怕有一次不孤獨的記錄。

現在我不後悔了,我要她原諒的地方太多了,不如像無以傾盡的無字碑那樣鋪在她的腳下。

首先就得為我的出世請求她的原諒,那還只是肉體上的磨難。她當時一定沒有料到,日後我在精神上、心靈上給她的磨難更深。

我把媽的上衣解開,把照片放在貼近她胸口的地方。

媽肯定呼喊過我,我卻沒有聽見,她只好一個人孤孤單單地上路了。就像她在手術前勸慰我的那樣:時間長了就好了,我不是孤獨了一輩子嗎?

果不其然,媽走後,頭七還沒過,先生就對我大發其火。那時,我痛苦得無著無落,坐也不是,站也不是。一天晚上先生在看電視,小阿姨在忙別的,我在房間里茫無心緒地遛來遛去,無意之間走到廚房,見到櫥柜上的藥包,心想,不如替小阿姨給先生熬中藥,也許還能分散一下我的傷痛。沒想到先生卻大發雷霆:「你折騰了幾個月了……到現在,連安安靜靜地看個電視也不行……你少動我的葯!我的東西不要你動……」

我以為媽說的是八點鐘我們得按預約時間到北京醫院給她做放射治療的事。後來明白,這就是讖語。

不論我曾經怎樣傷過媽的心,媽走的時候,還是左思右想,挑了一個不會給我留下更多悔恨的時辰。

凌晨兩點多鍾的時候,我起來招呼媽上廁所。按照我的計劃,本應在十二點一次,凌晨五點一次。可是我起晚了,心裏有些愧愧的。

媽走的時候,我本可以在她的身邊,可是我陪先生去了。

要是有意識的爭鬥,我還感到些許安慰。這說明媽還想活下去,可我又想,這爭鬥很痛苦吧?如果想活下去,而又知道活不了的話。既然如此,也許不如是生命離去時的本能。也許那時,媽已經什麼都體味不出了。

我回頭一看,原來媽指的是對面小桌上的檯燈映出的那片光暈。

後來我怎麼想也想不明白,就在那一瞬間,我怎麼就再也沒有了媽!我不知道為什麼世間有很多非常、非常簡單的事,任你窮盡一生去想,可你就是想不明白。

後來分析,媽那時不過剛剛斷氣。要是小阿姨按我規定的時間去叫媽,媽還會不會有救?

我不需要人們說我怎麼好,我要的是媽活著,哪怕再活一年,再讓我為她做點什麼。可是她不,她就這樣去了。

媽的眼珠往我蹲著的方向掃了一下,顯然她聽見了我的話。可是她的視線並沒有落在我的身上,也沒有和我的眼睛對視一下,更沒有和我說句話。

急救中心的電話接通以後,先放的是一段英語然後又是一段漢語錄音帶。我無奈地等著,恨不得把手伸到急救中心,一把揪斷這段錄音帶。

媽很聽話地躺下了。

他們問了地址,並讓我到附近的汽車站去等著引導他們的救護車。我如何可以離開?就叫小阿姨去衚衕口等著,我怕急救中心的車來得太慢,又讓先生到附近航天部研究所的診所去找大夫。

媽留給我一個了結我們這輩子緣分的機會,讓https://read•99csw•com我能夠對她說一句:「媽,請您原諒我。」那是她最後對我的疼愛。也是上帝對我的恩惠、對我的了解,「他」知道我不過是要媽更好地活下去,只是我的辦法過於拙劣,又急於求成。

我又有意識地點了點媽動作慢的問題,直到那時,我仍然不放過激勵她的任何機會。

媽,您真的可以安心地走了嗎?其實您是不該瞑目的。

枕巾是橘黃色提花的,枕頭是哪一個我記不起來了。

媽讓我有機會在她說「雖然我老了,可是還是活著對你們更好」的時候,以明心跡地說聲「那當然」;

她看著媽的臉說:「多慈祥的一個老人哪。」

扶媽坐起后,發現她已尿在「尿不濕」上,但我還是扶她上了一次廁所。

我搶先回答道:「是的。」

我不知道每一個孩子的出生、成活、成長,是否都是母親的災難。

沒想到這就是媽在世上聽到的最後一句話,沒想到我和媽一世的緣分也就了結在這一句話上。這句話真是我和媽這一世緣分的註腳。上帝的秤是非常準確的,我欠媽的,他會一點也不剩地給媽帶上。

這時先生也趕來了,和我們一起把媽抱到床上。

幸好小阿姨按照我的要求,凌晨五點鐘再叫媽上一次廁所,可是她也晚了二十多分鐘。

照片上的人影雖然很小,但我想這就是媽最心愛的東西了。

剩下的事,就是等火葬場來接媽了。

為什麼長大以後我很少再親吻媽?

我把手指伸進媽的嘴裏,她的牙關還沒咬緊,可是舌頭已像危重病人那樣,往舌根縮去,不再貼著上牙膛。

我給媽換了外衣。那套媽最喜歡,又合適秋天穿的棕色花呢、沿秋香色緞子小邊,盤同樣緞子花扣的中式套裝,放在沒裝修好的新房子的某個紙箱里。究竟是在哪一個紙箱里?那裡緊緊地堆放著幾十個紙箱,根本就沒有找出的希望。

聽小阿姨的指導,我給媽穿了前幾天新買的純棉運動衫褲,她說按照農村的說法,棉製衣物裝殮最好。諶容來了以後說不行,讓我到房間里去重新給媽找些正式的衣服換上。後來她對我說,她不過是想用這個辦法來分散一些我的悲痛。

我趕到廁所,把媽攙回客廳扶她坐在床上。她指著我的身後說:「那裡怎麼一片火呢?」聽上去那是很大一片火,可是她的口氣里卻沒有驚慌,好像她那時已站在天上,遙望著距她很遠的另一個世界里的事情。

誰讓我老是相信裝修公司的鬼話,以為不久就能搬進新家,手上只留了幾件日常換洗的衣服;誰又料到手術非常成功的母親會突然去世,以至她上路的時候,連一套像樣的衣服也沒能穿上,更不要說她最喜歡的那套。

被裡和棉胎倒是新的。但被面是我們從前住在二里溝的時候買的。米色底,上有紅色圓圈套著黑色的三角框,或黑色圓圈套著紅色的三角框。我想媽帶這床被走也好,那上面記錄了只屬於我和媽的艱難歲月。

那時,我就像一個不會游泳,卻沉落在水底,被水嗆得無法呼吸的人一樣害怕。

我到現在也覺得不如不給媽換這些衣服,因為媽後來穿慣了運動衫褲,那對她方便而又舒服。

即使媽已經邁上那條黃泉之路,只要還沒走遠,也許我還能把她叫回來。這樣的事情不是沒有……

我心裏又是一陣不安和沮喪。媽怎麼又糊塗起來?我希望這不過是她沒有從睡夢中完全清醒的緣故。

我覺得她不是不能呼或吸,而是憋著一口氣在嘴裏,不呼也不吸。那緊閉的嘴裏一定含著沒有吐出來的極深的委屈。

十點鐘,火葬場的人來了。他們指著媽身上的被褥問道:「這些鋪蓋帶走嗎?」

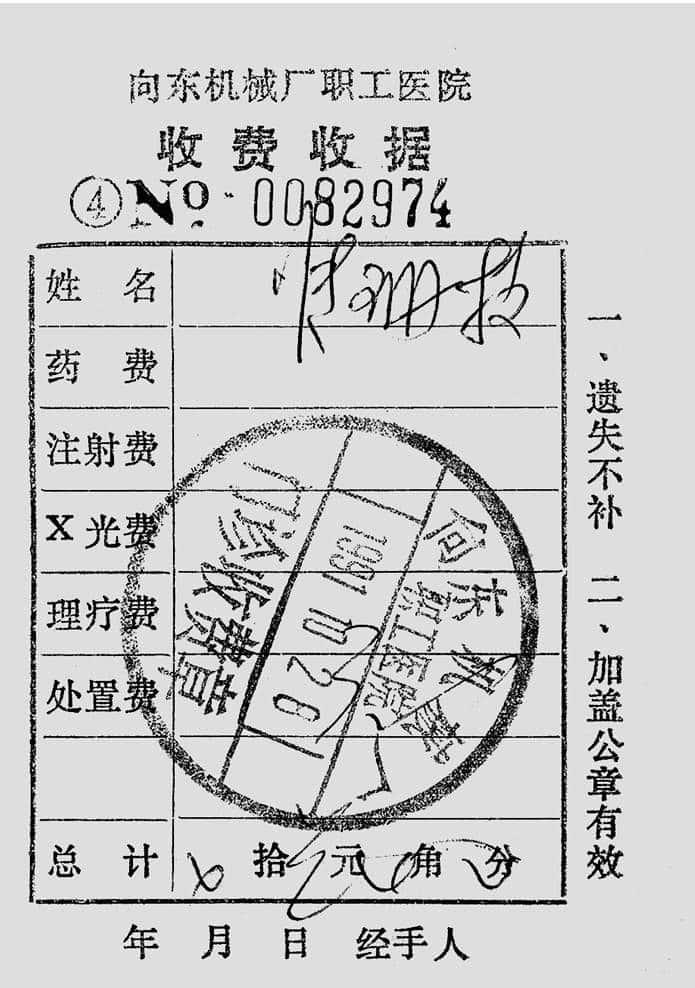

母親的最後一張門診收費收據

https://read•99csw.com諶容又提醒我應該給媽帶上一件她最心愛的東西。我馬上想到的是唐棣的什麼東西或是照片。可惜,一切東西都堆放在沒有裝修好的新房子里,手頭什麼也沒有。可是那一瞬間,我不知怎麼想起先生家裡有一張媽和唐棣的照片,那是一九九〇年我們在RBO家裡吃烤肉的時候拍的。這種根本不會沉澱在記憶里的小事,那種時候居然能夠記起,又居然能夠找到,不是冥冥中有人助我,其實也就是幫助媽遂了心愿又是什麼?

那雙眼睛,到現在也顯出常人少有的美。先是在大眼角那裡往上拋出一個極小的弧,然後往下滑出一道優美的長長的弧線,再往小眼角走去。最後在小眼角收勢為更小的一個弧。一般人閉上眼睛以後,僅僅是一條弧度很小,差不多就是直線的弧線。

這是媽在世上看我的最後一眼了,而且還沒有落在我的身上。我不相信這是因為媽不肯看我。其實她早就原諒了我,不論我做了多麼讓她傷心的事,她也會原諒我,但原諒了我不等於她就不再傷心。我不請求她原諒還好,一提,也許反倒勾起那一樁樁一件件讓她傷心的往事了。

真正讓我感到媽生命終止的、媽已離我而去永遠不會再來的,既不是沒有了呼吸,也不是心臟不再跳動,而是媽那不論何時何地,總在追隨著我的,充滿慈愛的目光,已經永遠地關閉在媽的眼瞼後面,再也不會看著我了。我一想起媽那對瞳仁已經擴散,再也不會轉動的眼睛,我就毛骨悚然,心痛欲裂。

媽緊緊閉著嘴。無論我和小阿姨怎麼叫她,她都不答應了。

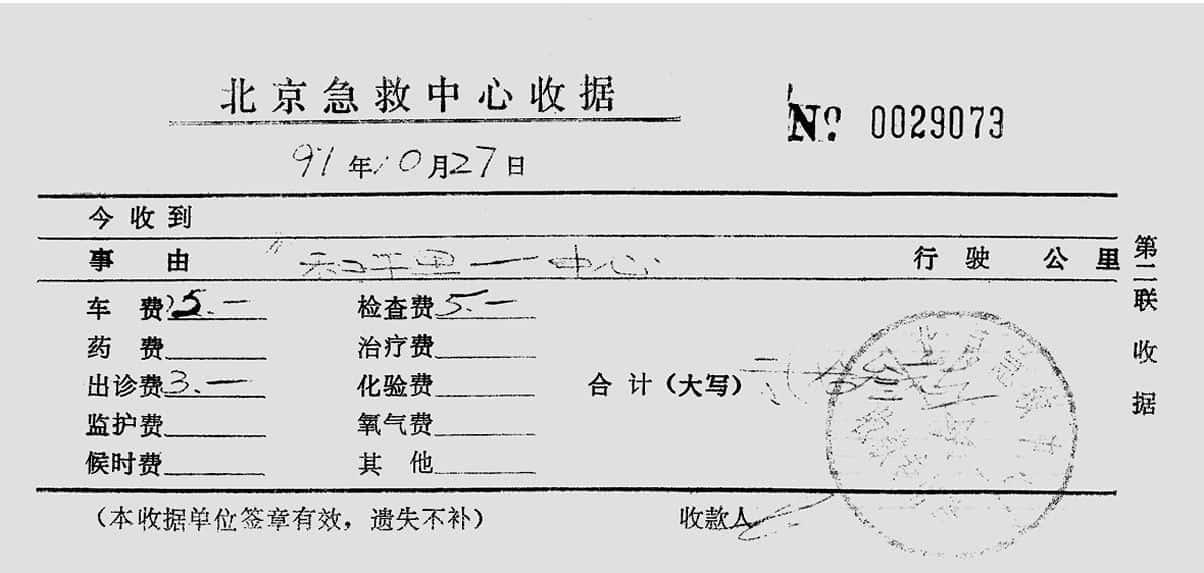

北京急救中心收據,一九九一年十月二十八日(收據上誤寫為二十七日)。

我抱著須臾不可離開的電話筒,急得火冒三丈而又無能為力地看著小阿姨給媽做人工呼吸。那哪兒是做人工呼吸?簡直像做柔軟體操,一點兒不敢用力,也沒有把媽的兩條胳膊擠壓在她胸口上。可是我沒有分身之術,不能去替換小阿姨,我得等著和急救中心通話。

急救中心好不容易答話了,我聲嘶力竭地叫道:「人都停止呼吸了,你們快來呀!」

我說:「當然是搶救了!」

小阿姨把媽的雙腳併攏,用一條黑布帶把媽的雙腳捆上,又讓我在媽身上罩了一張白布單子。幸虧有這來自農村,見過並懂得如何辦理喪事的小阿姨,不然我真不知道這一切該怎麼做,並且還會做錯很多。

唐棣的兒子Dylan,他長得很像曾外祖

媽沒有在手術台上走,免得我為簽字手術而自責;

後來我又想,是不是我理解錯了諶容的意思,她說的心愛之物該不是金銀首飾吧?

它一定想過要幫助媽,可是它卻無能為力。你為什麼不來叫我呢!貓咪!

媽沒有在我逼她起立坐下的時候走,讓我有機會用其實是對她無盡的深愛做一些彌補;

現在,不論我再親吻媽多少,也只是我單方的依戀了,媽是再也不會知道、再也不會感受我的親吻帶給她的快樂了。

五點二十分左右,小阿姨

https://read.99csw.com突然氣急敗壞地在我的卧室門外叫道:「阿姨,你快看姥姥怎麼了!」

給媽換內衣的時候我發現她的兩個膝頭微微地磨掉了皮,看得出媽在最後的時刻,曾想掙扎著站起來,而且是拼死拼活的掙扎。

同時我吩咐小阿姨去給急救中心打電話。平時很伶俐的小阿姨卻不知為什麼打不通急救中心的電話。

從我記事起,媽那即使在高興時也難以完全解開的雙眉,現在是永遠地舒展了。

記得幾年前的一天,也許就是前年或大前年,忘記了是為什麼,我的心情少有的好,在媽臉上重重地吻了一下。至今我還能回憶起媽那幸福的、半合著眼的樣子。為什麼人一長大,就丟掉了很多能讓母親快樂的舉動?難道這就是成長、成熟?

媽的臉也越來越黃,嘴唇也漸漸地紫了,看上去像是一個沒有生命的人了。

如此,我打消了留下來陪媽的想法。

關客廳門之前,我回頭看了看媽。她的兩臂緊貼著雙腿,臉朝上直挺挺地躺著,嘴唇緊閉成一條深色的窄線,顴骨從未有過地凸現,兩腮就顯得塌落,很像我在一些遺體告別式上看到的遺容。我心裏不覺掠過一絲蹊蹺而又不祥的感覺,可是我馬上就排除了這種無稽的想法。我那時仍然不相信神的暗示,一門心思認定媽手術效果良好。從此以後,媽什麼病都沒有了,一定能活到九十歲。

我又求她給媽打強心針。

很快,就連這一點依戀也無從寄託、無處可尋了。

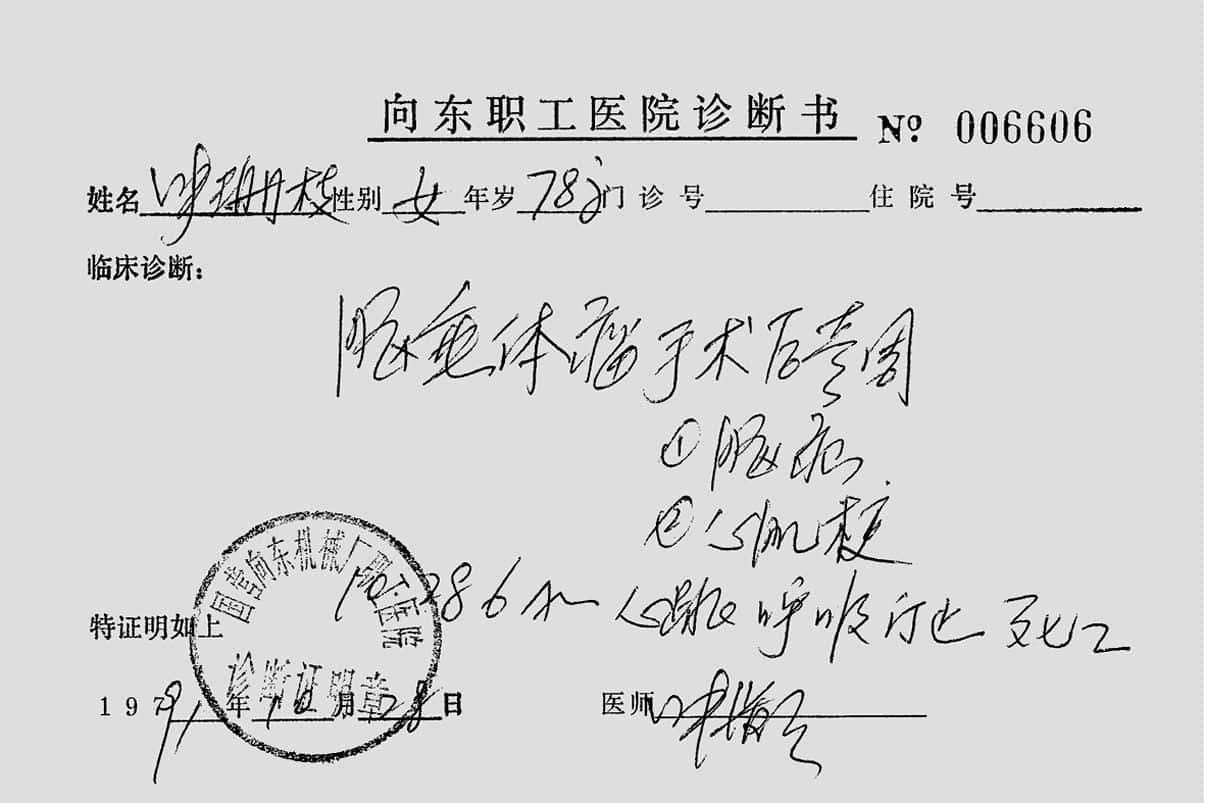

母親的死亡診斷書,一九九一年十月二十八日。

這時急救中心的大夫也來了。年輕的、睡眼惺忪的女大夫一看也說不行了。在我的請求下,她才給媽做了一個心電圖。她說:「已經是直線,沒有心跳了。」

我倒不大在意這些,我悔恨的是我永遠無法回報媽的愛了。

我說:「時間還早呢,您動作慢咱們就六點起床,那也來得及,您還是再睡一會兒吧。」

我又拿起媽枕邊的手電筒去照媽的瞳孔,似乎還有光點在媽的瞳孔上閃回。其實,那不是瞳孔對光的收縮反應,而是玻璃球體對光的折射。我不知是安慰自己還是安慰別人,對已做哭喪之舉的小阿姨說:「沒事,沒事,是昏過去了,有救。」

不論我如何悲痛欲絕,我也沒有權利坐哭與母親的訣別。除了我自己,還能有誰來幫我張羅媽的喪事呢?沒有!既然沒有,我也只好眼睜睜地看著本就是最後與母親相聚的時間,從我和媽的身體之間飛逝而去。果真只是身體之間了。

我蹲在媽的床邊說:「媽,請您原諒我。」這是我在白天和昨天決不肯說出的話。倒不是我不肯認錯,而是我昨天的錯太大了,以至沒有了認錯的勇氣。

送媽出家門的時候,機關里的司機小段在我身邊指導說:「說,『媽,您走好。』」我照著說了。這一說,這一送,是永遠地把媽送出門、永遠地把媽送走了。

我親吻著媽的臉頰,臉頰上有新鮮植物的清新。那面頰上的溫暖、彈性仍然和我自小所熟悉、所親吻的一樣,不論在任何時候,或任何情況下,我都能準確無誤地辨出。可是從今以後再沒有什麼需要分辨的了。

我不明白他們為什麼會問這樣的問題:「你們是想搶救,還是想幹什麼?」

感謝先生想的周到,那日不知怎麼想起在媽客廳的小桌上安個檯燈,說是不必關上,就讓它一直亮著,萬一媽晚上有事方便一些。

那是什麼呢?我想了差不多半年才想通,她是把她最大的委屈,生和死的委屈緊緊地含在嘴裏了。