十二

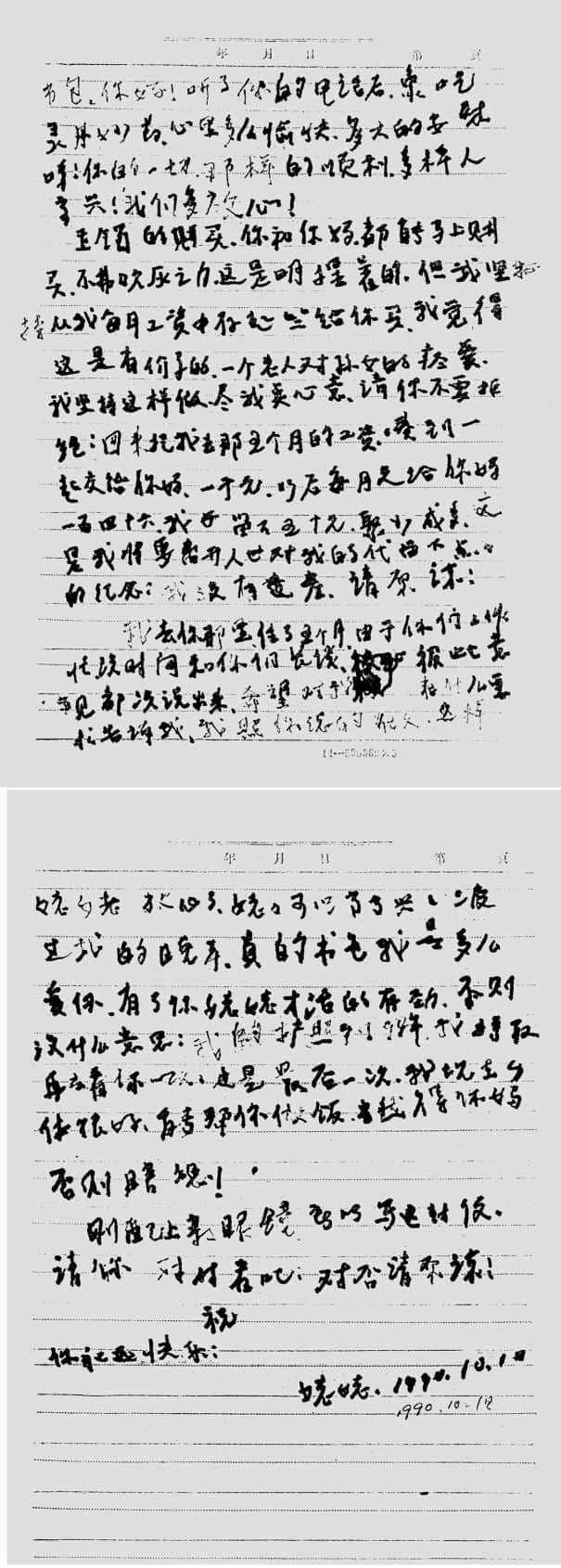

母親給唐棣的信,一九九〇年十月一日。

要是我自己的那個時辰來到,我會順其自然,不會下那麼大力氣去拒絕那個時刻的到來。然而,哪怕是媽身上的一小點病痛,更不要說媽走完她的人生之旅和我失去媽的悲傷,一想到媽在生老病死中的掙扎,我就感到疼痛難當。

聽到有人叫「媽」,我仍然會駐足佇立,回味著我也能這樣叫「媽」的時光,忍咽下我已然不能這樣叫「媽」的悲涼;

我被這突如其來的慘烈打蒙了頭。就是不蒙頭,也沒有舉辦喪事的經驗。家裡人口太少,更無三親六故,生生息息、婚喪嫁娶的紅白喜事從未經歷、操辦過,就是媽活著,碰見這樣的事恐怕也會感到手忙腳亂。

他也許是在安慰我,我也姑且這樣相信,不然又怎樣呢?

我也覺得隨時就會聽見媽低低地叫我一聲:「小潔!」可我旋即知道,「小潔」這個稱呼跟著媽一起,永遠地從世界上消失了。誰還能再低低地叫我的小名呢?就是有人再叫我「小潔」,那也不是媽的呼喚了;

人的一生其實是不斷地失去自己所愛的人的過程,而且是永遠的失去。這是每個人必經的最大的傷痛。

媽老是不放心我,恨不能抓住她認識的、所有能說得上話的人,把我託付給他們。

我收起媽用過的牙刷、牙膏。牙刷上還殘留著媽沒有沖洗凈的牙膏。就在昨天,媽還用它們刷牙來著。

縱使我寫盡所有的文字,我能寫盡媽對我那報答不盡、也無法報答的愛嗎?

有個深夜,胡容突然感到無名的恐懼,好像有什麼不幸的事將要發生,趕緊打個電話給我。可不,那個晚上我真要過不去了;

媽去世前的一兩年老對唐棣或我說:「我也沒有給你們留下什麼錢、什麼遺產……」每每說到這裏,就會哽咽地說不下去。

情長話短,信又寫不清楚,真是物(可能是物字,我猜她想說的是廢物——張潔),要說的話多著呢。信寫的太亂,請原諒!

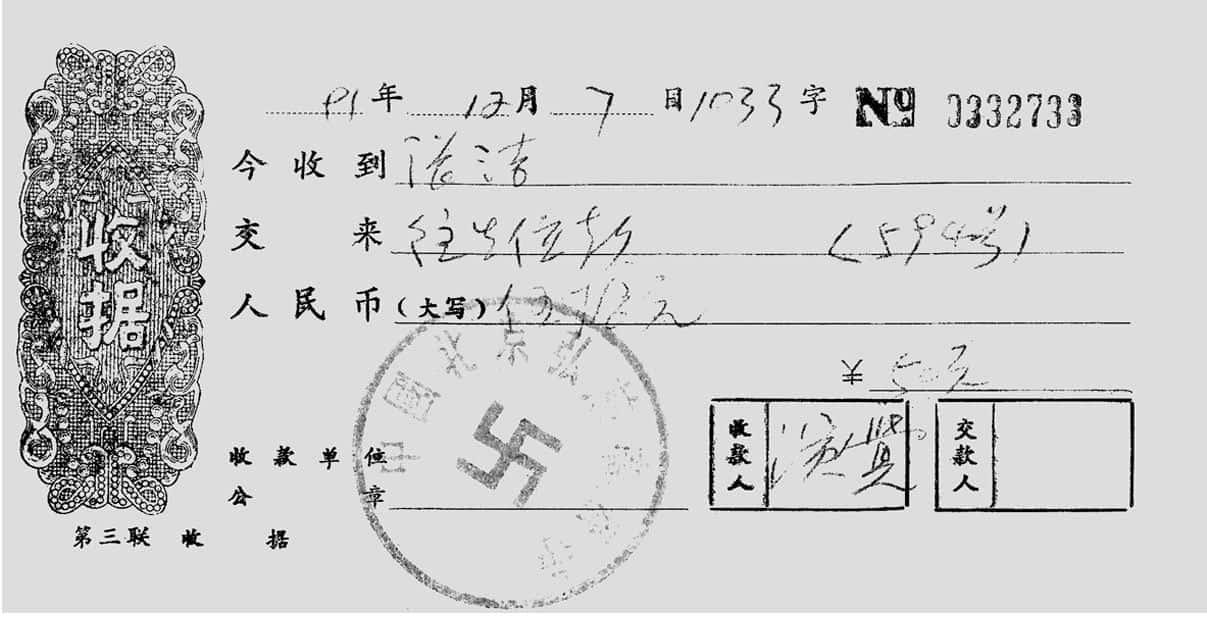

張潔為母親辦往生位的收費收據,一九九一年十二月七日。

我從來沒有給媽買過鮮花,到了這個時候,也無法再做一次補償。新中國在一九四九年後消滅了一切所謂貴族化的習俗。每每在電視上看到為迎接外國貴賓獻上的鮮花,或某位國家領導人的追悼會上偶然有個鮮花的花圈,只覺得那真不是人間過的日子。沒想到母親去世后形勢大變,那些本以為天上才有的日子,凡人竟可享受一二。這才能經常買些鮮花放在媽的骨灰盒前,以了我的宿願。

我又重複了一遍:「姥姥去世了。」

唐棣說,當她看到這封信時心裏就是一沉,就有一種不祥的預感。但她不敢深想,她怕往深一想事情反倒成真。

她失聲地問:「什麼?什麼?」

這時我才醒悟,怎麼連花圈都沒想到給媽買一個?不要說是鮮花的,就是紙紮的也還是在別人的提醒下才知道給媽買一個?

十一月十四號,星期四。

我原想祭奠媽時把這些錢焚化給媽,後來又覺得我個人沒有權利這樣安排,我得和唐棣一起研究一個妥善的辦法。就把這幾張錢和媽的遺物放在了一起。

母親。一九八四年冬于北京故宮。

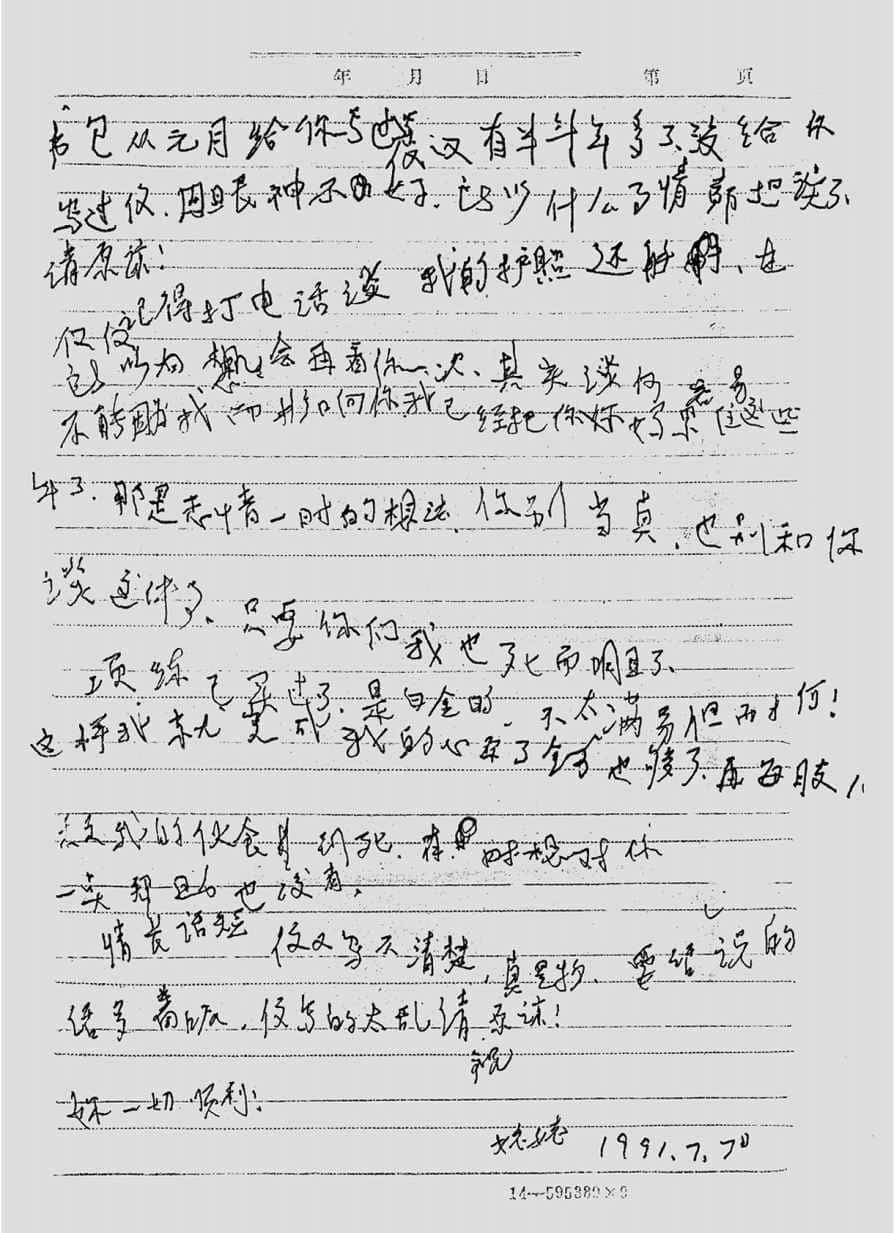

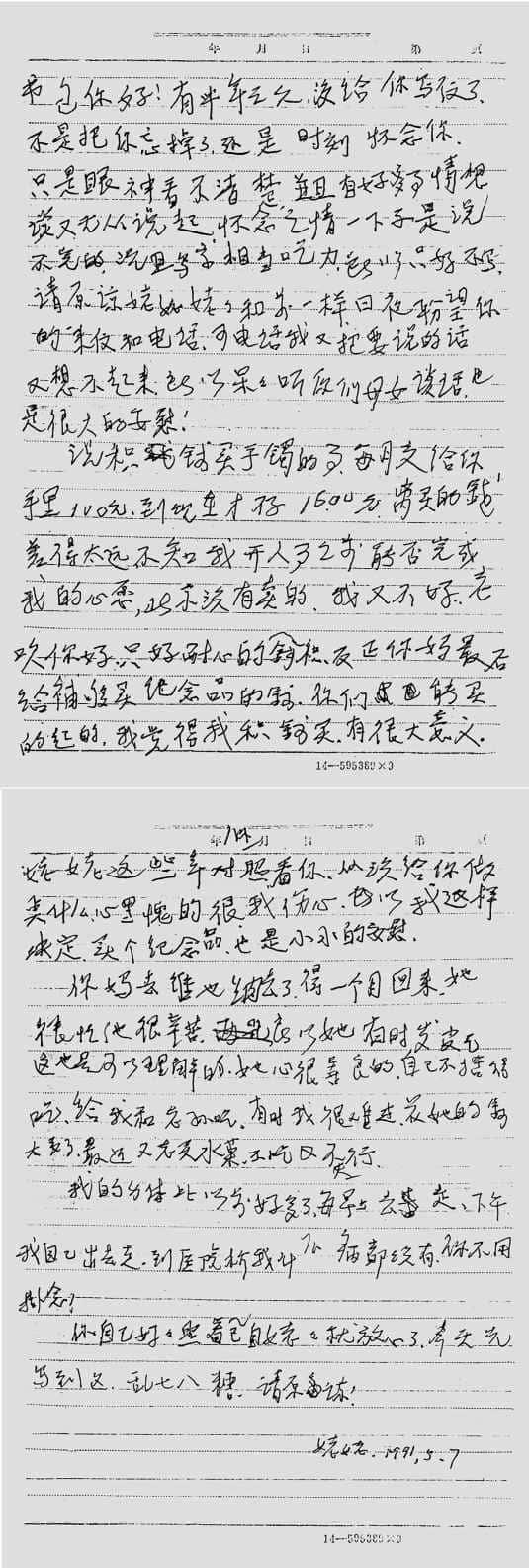

母親的絕筆,給唐棣的最後一封信,一九九一年七月七日。

也特意留下那些補了又補的衣服和襪子,每一塊補丁都讓我想起我們過去的日子——先是媽在不停地縫補,漸漸地換成了我……我猛然一驚,心想:我們原本可能會一代接著一代地補下去……

先生說:「收起來吧,收起來吧。」

誰還能來跟我一起念叨那五味俱全的往事……

你一切順利!

我挑了一個最好的,希望媽在那個世界里有一個好的住處,既然她沒能住上我主要是為她搬的這個新家。

…………

祝

但我又想,幸虧我靈機一動先買了這條項鏈,而沒有死等買只玉鐲的機會。我總九_九_藏_書算讓媽在活著的時候,見到她的願望成真。這不是鬼使神差又是什麼!正如媽在信中所說:「這樣我就完成我的心愿了。」如果不是這樣,我相信這也會是媽離去時的一個遺憾。

十月三十一號。星期四。

媽去世半年後,我還對羅主任說:「當初我還不如不讓我母親手術。」

媽還幾次叮嚀我:「以後你就和胡容相依為命吧。」

媽,您過去老說:「我不能死,我死了你怎麼辦呢?」

……攢錢買手鐲的事,每月交給你(媽——張潔)手裡一百元,到現在才存一千六百元,離買的錢差得太遠。不知我離開人世前能否完成我的心愿。北京沒有賣的(我想她是指質地好一些的——張潔),我又不好老吹(催——張潔)你媽。只好耐心的攢錢。反正你媽最後給補夠買紀念品的錢(我知道媽的退休養老金不可能買一隻很好的玉鐲,就對她說,錢不夠我可以替她補上,以了卻她的這份心愿——張潔)。你們能買得起的,我覺得我攢錢買有很大意義。姥姥對這些年沒照看你,從沒給你做點什麼,心裏愧的很,我傷心。所以我這樣決定,買個紀念品,也是小小的安慰。

這封信里的字跡已不成形,很多話像是沒有寫完,別字也多。而且每一行字都向右下歪斜得不能成行,甚至下一行字壓在上一行字上。

看到一位和媽年齡相仿、身體又很硬朗的老人,我總想走上前去,問人家一句:「您老人家高壽?」心裏不知問誰地問道:為什麼人家還活著而媽卻不在了?

有一次先生甚至在電話里對人說:「張潔她媽死了。」

一九九二年十二月底唐棣回國探望我時,我像受到什麼啟示,想,何不把這筆撫恤金交給唐棣,這不就是媽給唐棣的一份遺產嗎?錢雖不多,卻含著媽對我們那份無價可估的愛心。唐棣也認為這個辦法不錯。

真是萬念俱灰,情緣已了。

我敢肯定這個標緻的女人,一定是個心腸十分歹毒的人,換一個稍有良知的人,都不會這樣對待他人的喪母之痛。

我對媽說:「您把我們拉扯大,不就是最好的遺產嗎?」

媽從美國回來後果然開始攢這筆錢。我對媽說,這樣攢法恐怕不行,因為通貨膨脹得厲害,不如她每月將她退休金借給我,到時我還她一隻玉鐲就是。媽接受了這個建議,每月將她的退休養老金交給我,還在小本子上記下每月交我的錢數。那時她的視力已經越來越壞,每個字都向下歪斜著。那每一個歪斜的字里,都飽含著無法用語言表達的舐犢深情。小本子上的這些紙片,我在媽去世后交給了唐棣。一九九三年六月我到美國探望唐棣時,深感安慰地見她珍藏著這些紙片以及姥姥其他的一些遺物。

姥姥

簽字之前,羅主任不是沒有警告過我老年人可能經受不了手術的打擊,我為什麼不深究一下,那是什麼意思?現在我知道,老年人的血液黏稠,血管失去彈性、變脆、粗糙,加上手術后可能出現的血流動力變化,容易在粗糙的血管壁上形成血栓,導致心肌梗塞。媽還沒到山窮水盡的地步,為什麼我當時鬼迷心竅,認為做了手術媽會活得更長、更好?對於我來說,媽哪怕只有一口氣,但只要還喘著,就比沒有媽好。

書包,從元月給你寫過信又有半年多了,沒給你寫過信,因為眼神不好。所以什麼事情都擔(耽——張潔)誤了,請原諒!

在這樣的變故后,我已非我。新的我將是怎樣,也很難預測。媽,您一定不知道,您又創造了我的另一個生命。

聯想到媽在醫院的幾次心慌,會不會是心力衰竭?如果是,我還逼著媽起來坐下地鍛煉,不讓她好好休息,不是加速媽的衰亡又是什麼呢?

可是,不論把我託付給誰,誰能像媽那樣地守護我呢?

媽,我一定還要替你買一隻玉鐲,在唐棣結婚的時候送給她,您不用擔心您已沒有錢來支付這筆開支,您一生給予我們的愛、您為拉扯我們長大耗費的心血,足夠支付您想買的任何禮物。

我只好不忍地打斷她:「書包,姥姥去世了。」

一九九三年七月十四日于紐約脫稿

媽,既然您終將棄我而去,您又何必送我到這世界上來走一遭,讓我備受與您別離的創痛?

我更是沒完沒了,一而再、再而三地麻煩維熙的夫人小蘭,有時半夜三更就會拿起電話和她討論媽的病情、研究媽猝死的原因,一說就是個把小時;

從火葬場回來后,我拿起媽昨天晚上洗澡時換下的內衣,衣服上還殘留著媽的體味。我把臉深深地埋了進去。

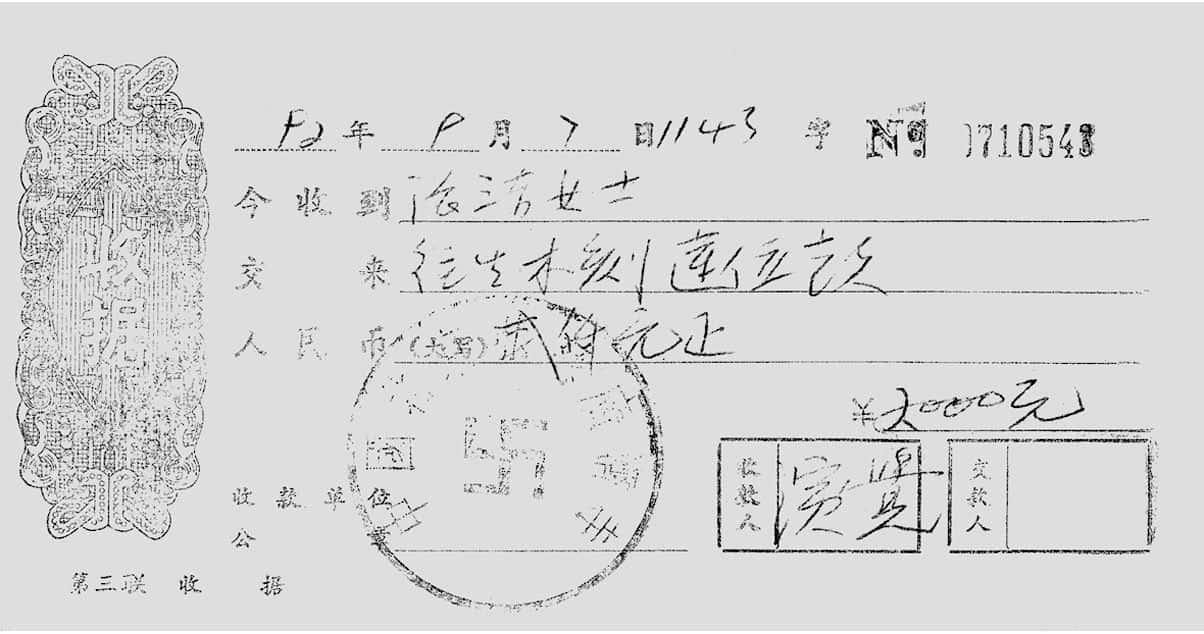

張潔為母親辦往生木刻蓮位的收費收據,一九九二年九月七日。

現在我已知道,死是這樣的近……

在商店裡看見適合媽穿的衣服,我還會情不自禁地張望很久,湧起給媽買一件的衝動;

從此,這個社會註銷、收回了它加給媽的一切符號。

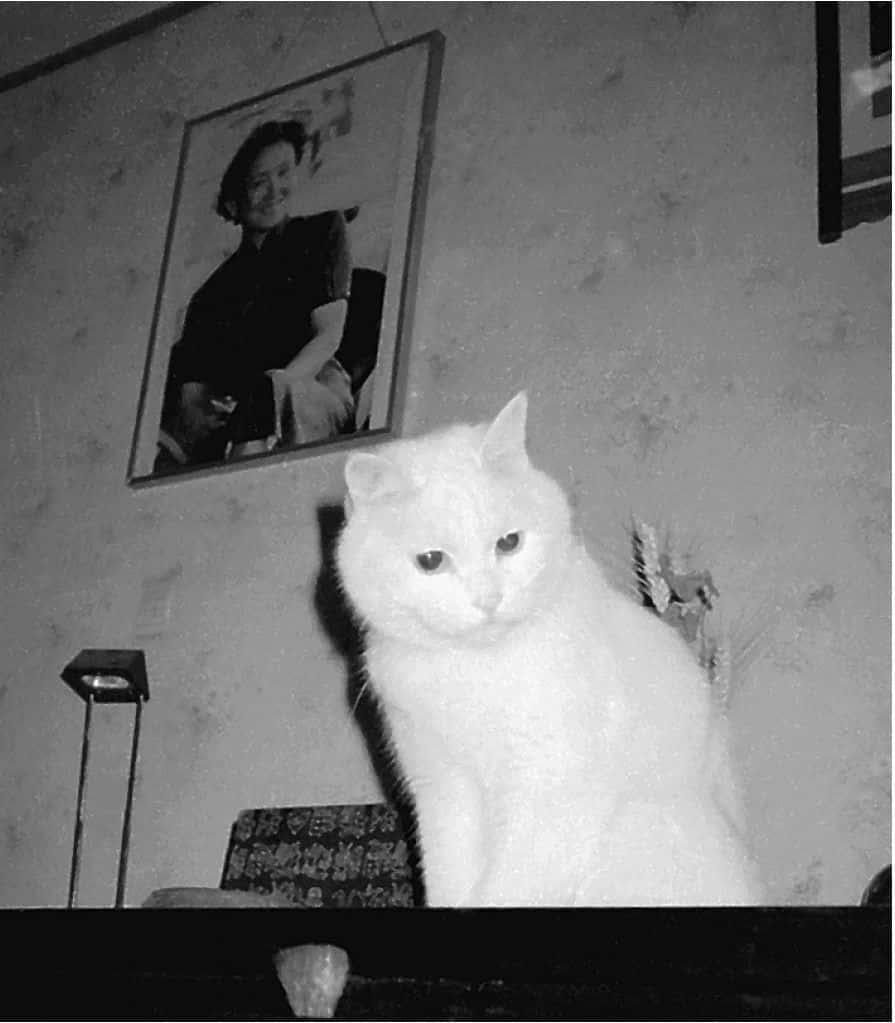

母親心愛的貓

……玉鐲的購買,你和你媽都能馬上購買,不費吹灰之力。這是明擺著的。但我堅持從我每月工資中存起些給你買。我覺得這是有價子(值——張潔)的,一個老人對孫女的疼愛。我堅持這樣做,盡我點心意,請你不要拒絕!回來(指她從美國探望唐棣回國——張潔)把我去那五個月的工資湊到一起交給你媽,一千元。以後每月交給你媽一百四十六,我留下五十元。聚少成多。它是我將要離開人世對我的(后——張潔)代留下點點的紀念。我沒有遺產,請原諒!

咔叭一聲,我突然停了下來。

…………

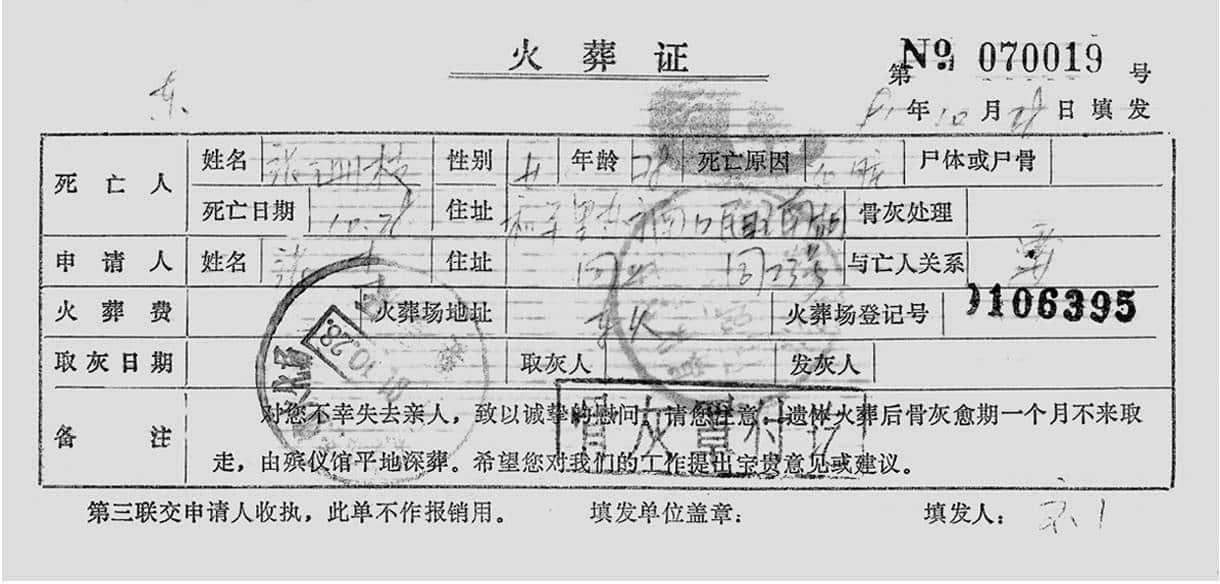

母親的火葬證,一九九一年十月二十八日。

不過在我這樣說過之後,先生確實改變了態度。今年媽生日和清明那天,我們到廣濟寺給媽上香,先生誠心誠意地在媽的牌位前鞠了三個躬。

西直門鐵路工會還發給我四百二十元人民幣的撫恤金。

她分析,很可能是媽承受不了手術的打擊,血液動力發生變化造成凝血機制紊亂,最後形成血栓,堵住心動脈或肺動脈造成猝死。這和羅主任以及人民醫院張主任的分析大致相符。

我不能和她鬧個一清二楚,我怕對媽有什麼不好,儘管媽已經不在了。這些人是想找什麼麻煩就能找出什麼麻煩的。

一位著便衣的女士坐在齊我胸高的櫃檯後面,嘩啦啦地翻著戶籍簿。我只能看見她的頭頂,所以我像盲人一樣,全憑聲音來判斷她可能對我發出的指示,並決定我該做些什麼。

寫自一九九一年十一月

我想和唐棣再多說幾句,可先生一直在我身邊的沙發上坐著。並沒有什麼不可以讓先生聽的話,可那是只屬於我的媽、女兒的姥姥,只屬於我和女兒的悲哀。

還有,媽漸入老境以後,兩隻腳上長了很大的拐骨,腳趾因此擠摞在一起,不論穿什麼鞋都不舒服。每天需用膠布纏住腳趾,再將膠布貼滿腳心腳背,以便將各個腳趾拽回原來的位置,我常見她做如此的奮鬥,卻一次也不曾幫她拽過……手術前我也曾和大夫研究,反正是要麻醉,可否趁腦手術一併將腳拐骨切除。大夫說那個手術很疼很不容易恢復,也就打消了這個念頭。

直到現在,我還不習慣一轉身已經尋不見媽的身影、一回家已經不能先叫一聲「媽」、一進家門已經沒有媽顫巍巍地扶著門框在等我的生活。

想起這一年媽老是交代後事。她如果不在了貓怎麼辦,給誰。她認定對門的鄰居俞大姐會善待她的貓,讓我在她走後把貓交給她,媽總不相信我會悉心照顧她的貓;

我終於能對一個可以訴說的人說說媽去世的前前後後。

也許上帝是慈悲的,他不願讓媽再忍受腦萎縮的折磨,在那個痛苦來到之前就把媽接走了。並且終於對媽發出一個善心,給了媽一個沒有多少痛苦的結尾,這恐怕是她一生中最順利的一件事,然而對於我卻不免過於慘烈。

胡容是好朋友,可「相依為命」這四個字是能隨便相托的嗎?那是在共同的艱辛、苦難中熬出來的,就像熬中藥一樣,一定要熬到一定火候才能煉成結果。

先到西直門火車站辦理媽去世后的一應手續。西直門鐵路工會的負責人還對我說了幾句安撫的話。我交回了媽的退休證。媽退休后一直用它領取每月的退休養老金。從三十幾塊,領到一百五六十塊。一九八七年媽得了一場黃疸性肝炎,我們又搬到西壩河。從那以後,就由我去代領了。

十點,瑞芳和先生陪我去火葬場接回了媽的骨灰。我在車上打開媽的骨灰盒,看著已然變做一堆白灰的媽,我在心裏說:「媽,以後該我摟著您了。」

我終於明白:愛人是可以更換的,而母親卻是唯一的。

骨灰先是安放在先生家的客廳里,媽前幾天還在這裏起居坐卧呢。搬進新家以後,骨灰就安放在我的卧室里。從此她日日夜夜都和我在一起,再也不會分開了。

我聽見她停九_九_藏_書止了翻動,想是找到了記載著有關媽的一頁,並從裏面抽出什麼東西。我立刻意識到她抽出的是媽的照片,便請求她說:「請你不要撕,把我母親的照片都還給我。」

記得打電話談,我的護照還能用。在僅僅……(這似乎是一句沒有寫完的話——張潔)所以有機會再看你一次。其實談何容易。不能因為我而影響你。我已經把你媽累住這些年了。那是感情一時的想法,你別當真,也別和你(媽——張潔)談這件事。只要你們(這句話好像沒寫完,我想可能是個「好」字——張潔)我也死而明(瞑——張潔)目了。

她們很客氣地給了我幾張很新的大票。

媽去世的消息,我還沒有告訴她,我想等到周末,這對她會容易些。先生家的電話又沒有長途通話的服務,我必須到很遠的郵局去打國際長途,對我那時的情況來說,這非常困難,而且唐棣周末肯定會打電話來。

先生倒是很虛心,後來果然改口為「張潔的母親去世了」。

而且我也分不開身,又沒有一個兄弟姐妹或七大姑八大姨來幫我照應一把。要不是有小阿姨和王蒙夫婦、維熙、諶容、蔣翠林以及機關同志們的幫助,我連這些也做不完全。

火葬場的人讓我再看媽一眼,我掀開蓋在媽身上的白布單,看了看媽的臉和媽的全身,這就是那永訣的一眼。又親了親媽的臉頰,這也是五十四年來,我和媽之間的最後一次肌膚相親。從此以後我們陰陽相隔,就連沒有了生命的媽,我再想看也看不見,再想親也親不著了。

一九九三年八月二十一日定稿

我常常真切地感到,媽就在我身邊走來走去,好像我一回頭就能看見她扒在我電腦桌旁的窗戶上,對著前門大街的霓虹燈火說道:「真好看哪。」可我伸出手去,卻觸摸不到一個實在的媽;

從我非要媽活下去而至失敗,我懂得了「順其自然」。其實媽手術時就準備去的,雖然手術如我所願、所直覺地成功了,最後事態還是按著媽所預想的發展下去。這是我的失算。這一輩子我想做的事,沒有一件做不成功。唯有這一件,我失敗了,我敗給了媽,敗給了命。我不能戰勝命,也不能戰勝上帝。

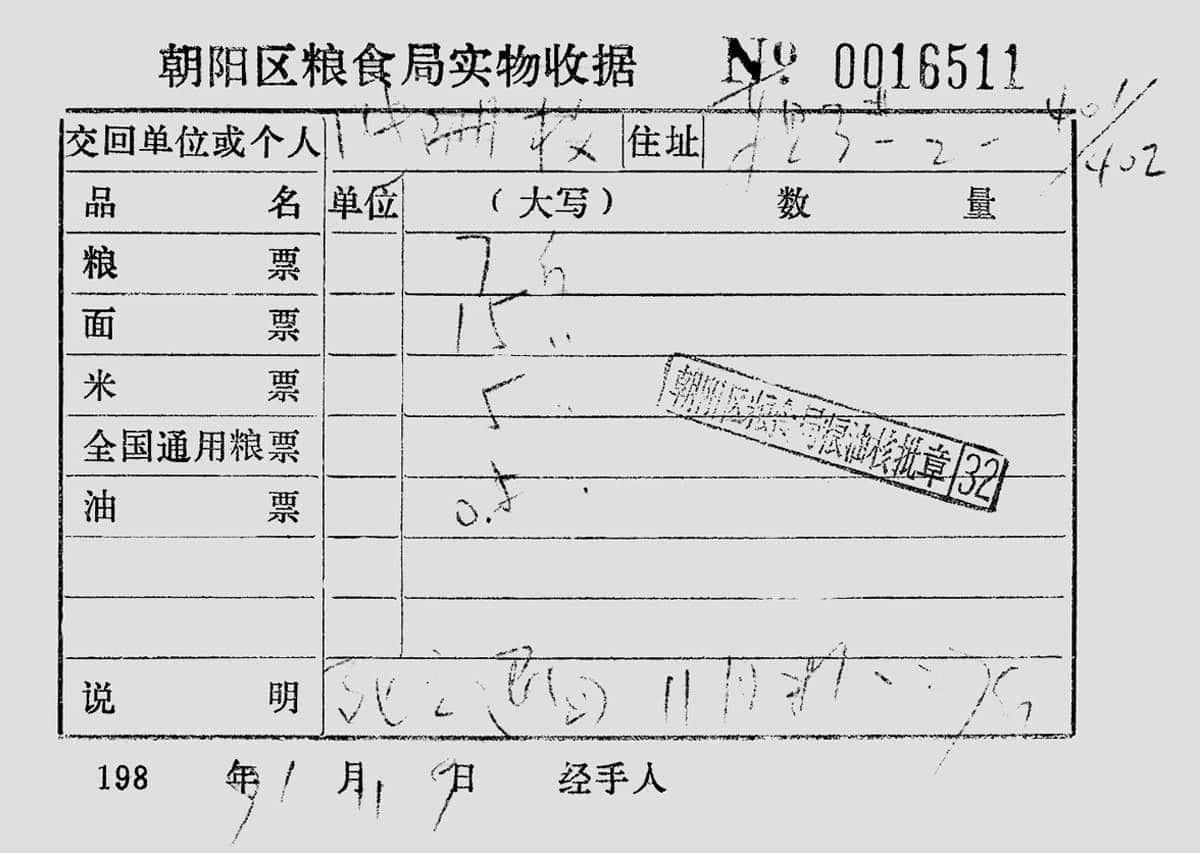

之後我又到西壩河糧油管理辦事處,註銷了媽的糧油關係。

我在媽一九九一年七月七日給唐棣的最後一封信中讀到:

註銷母親糧油關係的收據,一九九一年十一月九日。

離開西直門車站鐵路工會後,我就到西壩河派出所註銷媽的戶口。派出所的人說,媽去世時開的死亡診斷不能用,必須到她戶口所在地的醫院開具死亡證明才行。

我從未請教他人,大手術后應該特別注意哪些事項。先生就是動過大手術的人,我也知道他手術后吃過一兩年的中藥進行調理。眼前明擺著這樣一個實例,我卻沒有給媽請個中醫調理調理。只要我肯努力,一位好中醫還是請得到的。我問過一位中醫大夫,要是術后立即請中醫調理,媽是否還有救?他說,也許。

但在母親過世、我又身染重病以後,我就卸掉了此項重任,躲進了自己的家。我沒有這個心氣兒了,也怕我那很不好治、發展前景極為不妙的病傳染給先生。

1991.7.7

她在電話里興高采烈地說:「我往老家打了幾次電話都沒有人接,後來才想起你們可能到這裏來了……」

然後,火葬場的人大聲吆喝著:「走了,走了。」

然後她把手裡的另一小塊紙片拋給了我。那可不就是媽的照片!

媽過世后這一年多的時間里,國文兄夫婦和王蒙兄夫婦,幾乎每天一個電話,探問我的方方面面。或想方設法說些笑話,讓我開心;或鼓勵我振作起精神,寫一部人世滄桑、世態炎涼的大書;或知我無法寫作、沒有收入,給我找點「飯轍」;或隔幾日帶些好吃、好喝、好玩的來我這裏聚聚,哪怕是隆冬臘月、朔風凜冽,他們也會帶著一身寒氣和滿心熱氣,來到我那已然沒有了媽的空巢……

我當時的感覺就像她把我的媽媽撕碎了一樣。

「放在哪兒?」我問。

我又拿著航天部研究所門診部開的死亡診斷書,到朝陽區醫院西壩河門診部開具死亡證明,然後再返回派出所。

看了這封信我才知道,媽並不滿意我替她給唐棣買的這個項鏈。我忽略了,媽和我一樣,把唐棣每一個哪怕是微不足道的願望,都當成是我們絲毫不得走樣的奮鬥目標。

媽曾下定決心要送唐棣一件禮物,作為她留給後代的紀念。她一再追問唐九九藏書棣喜歡什麼,她可以將退休養老金慢慢積攢起來去買。

人們提醒我給媽買了一個小花圈。可惜火葬場沒有鮮花的花圈。

人們告訴我應該放在媽的身上。我聽話地把花圈放在了媽腿上靠近膝蓋的地方。

想不到這就是媽的絕筆!

記不得誰人說過,一個男人要是討了一個比自己小十歲的老婆,再不懂得溫柔也得溫柔起來。可在我們家,整個是南轅北轍。

我當然不能繞到像老人家所盛讚的「無產階級專政的銅牆鐵壁」一樣的櫃檯後面去核對、證實我的正確。

不過,維熙的愛人小蘭(她是醫生)對我說,媽即使是心力衰竭,也只能算是初期。從初期發展到後期,有一個相當長的過程。根據媽的表現,不要說別的醫生,就是她也不會收媽住院的,只能讓她回家好好休息,甚至連洋地黃也不會輕易給媽服用。

我能寫盡對她的思念嗎?

母親給唐棣的信,一九九一年五月七日。

我才明白,為什麼唐棣一走媽就垮了。

又在一九九一年五月七號的信中寫道:

回國以後我對媽說,這個禮物也不比玉鐲差。媽的反響卻不大熱烈。

殯儀館收費收據

我一件件撫摸著媽用過的東西。坐一坐媽坐過的沙發;戴一戴媽戴過的手錶;穿一穿媽穿過的衣裳……心裏想,我永遠地失去了媽,我是再也看不見媽了。其實,一個人在五十四歲的時候成為孤兒,要比在四歲的時候成為孤兒苦多了。

早上接到唐棣的電話。

…………

先生的萬般事體,除了大小解這樣的事我無法代勞之外,什麼時候要他張過口呢?就連他打算到街口去迎火葬場的車,我在那種情況下還能為他著想,怕他累著,轉請諶容代勞。

後來,我終於從悲痛中緩過氣來的時候對先生說:「這一年要是沒有朋友們的關心,我真不知道怎麼過,可是你連問都不問問我是怎麼熬過來的。」

媽在一九九〇年十月一日給唐棣的信中寫道:

我能寫盡對她的歉疚嗎?

我不能怪他,他要是不吆喝,所有送葬的人就無法走出這個門了。

我反覆和醫生們探討媽猝死的原因,以便認知自己應該承擔的罪責。

在火葬場辦理了一應手續。給媽挑骨灰盒的時候,我都不能相信媽不在了,就是前幾天,我還在商店裡給她選衣服呢。

我特意留下她過去做鞋的紙樣,用報紙剪的,或用畫報剪的,上面有她釘過的密麻的針腳。很多年我們買不起鞋,全靠母親一針針、一線線地縫製;

先生說:「你又沒告訴我。」

十二月七號,星期六。晚上我在廣濟寺給媽放了焰口。胡容和蘇予也趕來了。這一天,北京下了近年少有的雪,雪還不小。媽算是雪路登程,普天同哀,她是往高潔的地界去了。

人們把我拉走了。我當然得走,我不能永遠留住媽,我也不能永遠呆在火葬場不走。每個人都有他或她自己的時辰,現在還沒到我呆在這裏的時候。

我就那麼抱著媽的衣服,站在洗澡間里。可是媽的體味、氣息也漸漸地消散了。

母親。一九八六年夏。

…………

羅主任說:「那也維持不了多久,頂多還能維持幾個月,雖然我不能具體說出到底是幾個月。她的瘤子已經很大了,瘤子一破裂,不光是眼睛失明的問題。她各方面的功能都開始衰竭了……到了那時,你可能又要後悔沒有簽字手術了。」

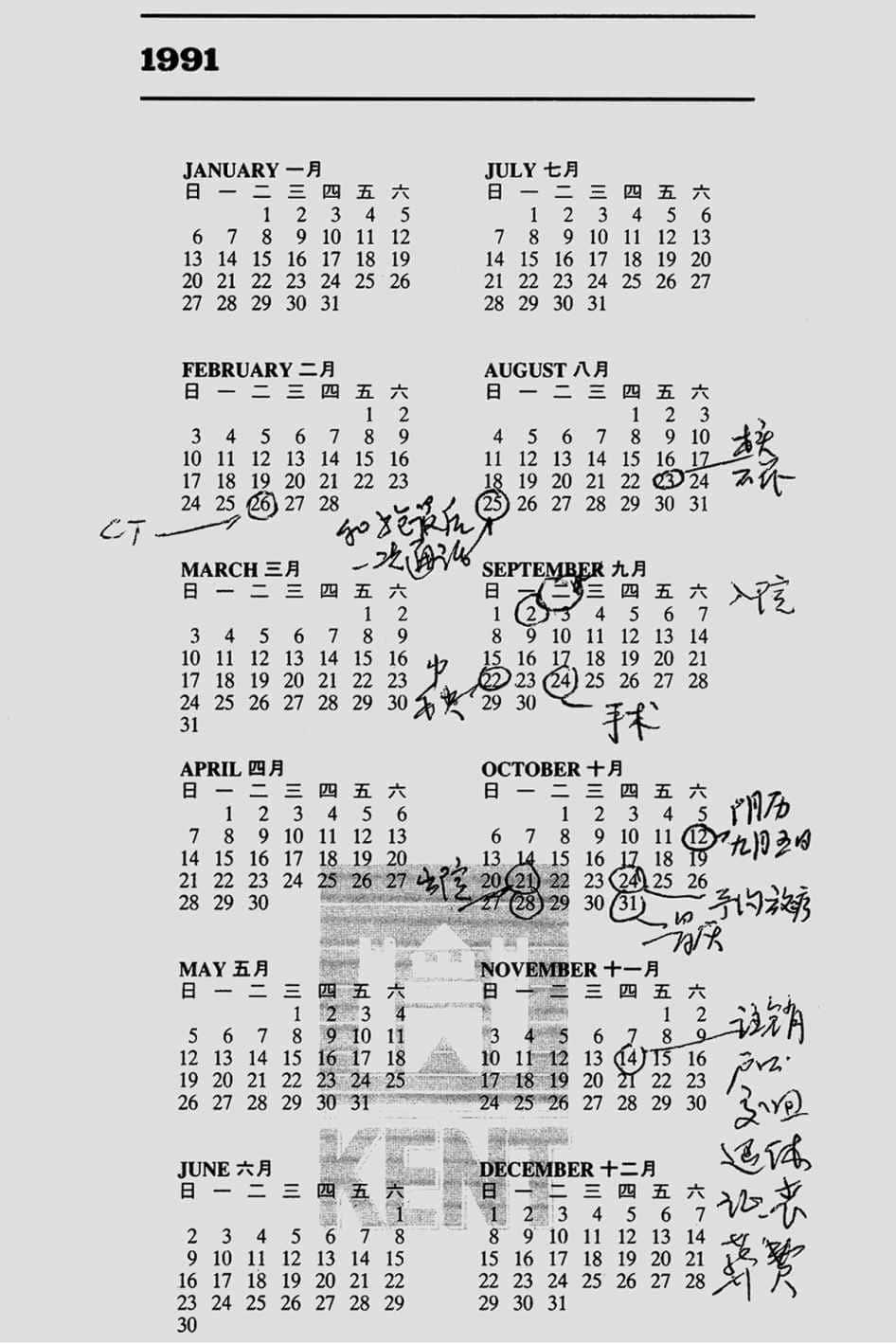

張潔的一九九一年年曆,記錄了母親最後的日子。

我給貓咪洗了澡。想起這一兩年媽多少次讓我給它洗個澡,我老推說忙而沒有洗成,現在我就是每天給它洗,又有什麼用呢?反正當時我連媽這個小小的要求都沒有替她做到。

事後,我悔恨無窮地對先生說:「我當時昏了頭,你經歷過那麼多事,又比我年長許多,怎麼沒替我想著給媽買個花圈呢?」

一九九一年春天我出訪奧地利,在維也納見到一條難以常見的、設計精美的白金鑽石項鏈,那不僅是項鏈,還是一件品位很高的藝術品,真是只有歐洲才有的品位。我

read.99csw•com心裏一衝動就替媽給唐棣買下了它。

見到滿大街跑的迷你「巴士」,就會埋怨地想,為什麼這種車在媽去世后才泛濫起來,要是早就如此興旺,媽就會享有很多的方便;

我一生碰到的難堪、痛苦可謂多矣,但都不如媽的離去給我的傷痛這樣難熬。我甚至自私地想,還不如我走在媽的前頭,那樣我就可以躲過這個打擊。可是我又想,要是我走在媽的前頭,又有誰能來代替我給媽養老送終呢?雖然我也沒有把媽照料好。最好的辦法是將我以後的壽數與媽均分,我再比媽多上幾天,等我安排好媽的後事便立刻隨她而去。

我還有什麼奢求嗎?我等不及和媽來世的緣分,它也不能解脫我想念媽的苦情。我只求媽多給我托些夢,讓我在夢裡再對她說一次:媽,請您原諒我!

我對會計說:「這個錢我會留做紀念,不會花的,能不能給我整錢?」

每每見到唐棣出息或出落得不同凡響的模樣,一剎那間還會想:我要告訴媽,媽一定高興得不得了。但在一剎那過去,便想起其實已無人可以和我分享這份滿足;

去的是東郊火葬場。天氣晴好。沒想到又經過了西壩河,我們本要搬離的地方。我本以為,給媽安排了一個更好的住處,我是不會讓媽再回這個人生地不熟,對她的寂寞生活沒有什麼樂趣的地方了。可是沒想到,媽還是要和她曾經住過的這個地方告別。那時,天意不可違的念頭第一次出現在我的心裏。

她那邊立刻沒有了聲音。我嚇得以為她昏了過去,因為這個消息太突然了,前幾天她還像我一樣為媽的手術成功而興奮不已。我還在電話里跟她開媽的玩笑:「姥姥一恢復正常就又像過去那麼邪乎起來……動不動就『哎呀……別碰我』,或是一皺小眉頭什麼的。」

我收拾著媽的遺物,似乎收拾起她的一生。我想著,一個人的一生就這樣地結束了,結束在一筒所剩不多的牙膏和一柄還殘留著牙膏的牙刷這裏。不論她吃過怎樣的千辛萬苦,有著怎樣曲折痛苦的一生。

去年中秋,徐泓遠在海南,打來長途電話祝願我節日過得還好。改天又打電話給我,適逢我不在家,沒有人接。第二天再打,還是沒有人接,她以為我病倒在床無法起來接電話,緊張得要命。三番五次打來電話,直到與我通上話才放了心;

先生照樣無辜地說:「你又沒告訴我。」

媽,在這個世界上,除了你和我,有誰能和你,或有誰能和我相依為命呢?

為了讓媽高興,唐棣就對她說喜歡一隻玉鐲。

媽,現在,真的,我怎麼辦呢?

看到報紙上不管是誰的訃告,我仍情不自禁地先看故人的享年,比一比媽的享年孰多孰少;

她一面毫不留情地撕著手裡的一小塊紙片,一面在櫃檯後面申斥我說:「誰撕你媽的照片了!」

不論新舊社會,人際關係的規則講究的都是門當戶對,有來有往。既無往,何談來?來和往要有經濟為基礎,更要有心情為基礎。媽卻一腔哀愁,百事無心,話都懶得說,哪有精神應酬?既無錢又無心緒,只有終日閉門長吁短嘆。如此,生活百科於我們可不就簡陋到一無所知。

母親一生中的最後一張照片。一九九〇年十月。

如今,我已一無所有。媽這一走,這個世界和我就一點關係也沒有了。女兒已經獨立,她不再需要我的庇護。在待人處事方面,我有時還得仰仗她的點撥,何況她也很有出息。只有年邁的、已經不能自立的媽才是最需要我的。需要我為之勞累、為之爭氣、為之出息……如今,這個最需要我的人已經遠去。

我說:「這樣說是不是太難聽了。你能不能說『張潔的母親去世了』?」

我啞口無言。既然先生能這麼說,我還有什麼可說?我那時要是能想到讓他去給媽買個花圈,這個遺憾也就不會有了。

有一次在和平里商場看到一位年輕的母親為女兒購買被褥,我偷偷地站在那女孩的一旁,希望重溫一下我像她一樣小的時候,媽帶我上街時的情景。多年來媽已不能帶著我上街給我買東西,就是她活著也不能了。我也不再帶著唐棣上街給她買什麼東西。我不但長大,並已漸入老境,唐棣也已長大。每一個人都會漸漸地離開母親的翅膀;

項鏈已買過了,是白金的,不太滿易(意——張潔),但耐(奈——張潔)何!這樣我就完成我的心愿了。錢也夠了。再每月支一……(看不清楚,下面的字她寫到信紙外面去了——張潔)算我的伙食費到死。有時想對你一點幫助也沒有。

我們早就不|穿媽用手縫的鞋了,更不|穿補過的衣服、襪子,我想,媽一直留著它們可能和我現在留著它們有同樣的意思。