一九六〇年 穿黃外套的下等人

3

「你一直到處張望,甚至往後看?」

「如果你看到他們——」

博比以為母親會在晚餐時進一步和他討論新工作,結果沒有。媽媽似乎又不知道在想什麼了,眼睛茫然望著遠方。他想再要一片肉時,得問她兩次才會聽見。那天晚上他們在客廳看電視的時候,電話鈴響了,莉莎從沙發上跳起來接電話。她跳起來接電話的樣子就好像電視劇《妙夫妻》裡面兒子里奇的動作一樣,她聽一聽電話,說了句什麼,然後就回來坐在沙發上。

博比和泰德帶著罪惡感互看一眼,就坐回餐桌兩旁,彷彿他們倆剛剛不是在談話,而是做了什麼瘋狂的事情。

「博比和我原本猜你的工作可能和教育有關。會計!聽起來責任不小。」

媽媽已經走到泰德的房門外,博比跟在她後面,她又轉過身來,目光越過博比的頭頂看著泰德。「你們要不要乾脆到門廊那兒讀報?」她問,「新鮮空氣對你們兩個人都好,比待在擁擠的房間里好多了,而且如果我在客廳的話,也可以聽得到。」

「我是卡蘿爾,你是笨蛋。喏!」卡蘿爾把算術課本、《拼字探險》和《草原上的小屋》三本書塞進薩利的手裡。「幫我拿這些書,因為你剛才罵人。」

她哼了一聲,嘴唇微張,露出沒啥意義的微笑——機械式、社交性的微笑。她的眼睛轉來轉去,來回盯著他們倆瞧,想看看有什麼不對勁,有沒有暗中進行她不喜歡的事情。「我沒有聽到你從外面進來。」

「不需要倒滿,這樣就夠了。」莉莎有一點不耐煩。泰德把杯子遞給她,她對泰德舉一舉杯,然後皺著眉頭一飲而盡,彷彿喝的是威士忌,而不是沙士。然後她從杯子上方注視著泰德坐下來,把煙灰彈掉,將剩下的香煙塞進嘴角。

泰德以單膝跪在地上(博比猜想他大概年紀太大了,沒有辦法彎下腰來),抱住博比的肩膀。他把博比拉過來,直到兩人的眉毛幾乎碰在一起。博比可以聞到泰德氣息中的煙味和皮膚上的藥膏味——因為他的關節痛,所以擦了藥膏。他說,這段日子他都會關節痛,甚至連天氣暖和時也會。

即使那是風箏尾巴,也不過是巧合罷了,他告訴自己,只是巧合而已。你很清楚,對不對?

但是他沒有看到車子,也沒有看到男人,只有放學回家的小孩。聖蓋伯利中學第一批下課的學生穿著綠色制服,顯得十分醒目。

「他有沒有碰你?」

星期一,博比繼續在上下學途中尋找下等人的蹤跡。他什麼也沒看到……但是卡蘿爾注意到他的舉動,當時他和卡蘿爾及薩利走在一起。媽媽說得對,卡蘿爾的眼光真是銳利。

但是,他似乎能看透我的心事,那又怎麼解釋呢?

博比在斯派塞雜貨店買了一分錢的口香糖,然後看了看布告欄,上面貼滿了今年角逐蘭歌小姐的佳麗照片。他看到兩張賣車的廣告,但都沒有倒著貼。還有一張布告上面寫著:急售後院游泳池,狀況良好,孩子們一定會喜歡。那張布告貼歪了,但他不認為貼歪了也能算數。

博比幾乎脫口而出「再見,泰德」,但在最後一刻改成「再見,布羅廷根先生」。他往樓梯走去時,臉上勉強掛著一絲笑容,彷彿剛剛逃過一劫似的暗自捏了一把冷汗。

「是啊,」泰德的臉在昏暗的燈光下顯得有幾分陰森,「就好像鬼在後面追你一樣。」

如果他當時曾經想過這件事(但他當時並沒有),就會料到獨自待在漆黑的房間里,只有上緊發條的大笨鍾的滴答聲和隔壁電視播報夜間新聞的低語聲陪伴他時,泰德口中的下等人將變得愈來愈真實。他總是這樣——當電視上的驚駭劇院播出《科學怪人》時,他還可以輕鬆地把熒幕上的怪物當笑話看,裝著哭腔尖叫,尤其是如果薩利也和他一起看電視的話;但是如果在黑暗中,特別是當薩利開始打鼾以後(更糟的是,如果博比是單獨一人的話),弗蘭肯斯坦博士製造的怪物就變得更加……不一定是真實,而是……有可能存在。

泰德點點頭,慢慢鬆開手。他用手撐著身體站起來,膝蓋吱嘎作響,臉也皺成一團。「好,一定要告訴我,你是好孩子。去吧,去散散步,但是要走人行道,博比,而且要在天黑以前回家。這些日子你得小心一點才行。」

但是——

事實上,泰德還碰過他幾次:泰德有時候會拍拍他的小平頭、摸摸他的短髮;偶爾博比念錯字時,泰德也會輕輕捏一捏他的鼻子;如果他們兩人同時開口說話,泰德會用自己的小指頭勾著博比的小指頭,然後說:祝你好運,不要生病,博比和他一起念,兩人的小指頭緊緊勾在一起,稀鬆平常得就好像一般人說「請把那盤豆子遞給我」或「你好」一樣。

沒有什麼但是了。泰德是好人,他對書懂得很多,但是他可不懂得讀心術,就像薩利不是魔術師,以後也不會變成魔術師一樣。

「完全沒有看到任何跡象嗎,博比?」

博比轉過身往回走三條街,他太擔心剛剛在人行道上看到的黃色跳房子格子了,而無暇顧及聖蓋伯利中學的男孩。艾許大道上的電話亭沒有什麼東西,但是聖蓋伯利教堂門廊貼著一張宣傳賓果之夜的廣告,還有艾許大道轉往塔科馬街的九九藏書轉角也有一張哈特福德搖滾樂演唱會的海報,演出者包括克萊德·麥克菲特和杜安·艾迪。

「你不應該和他們在一起,」博比說,「他們有時候壞得很。」他這麼說是因為他有切身之痛。聖誕假期結束后不久,有三個聖蓋伯利的學生在步洛街一路追著他,威脅要打他,因為他「不該瞄他們」。如果不是帶頭的男孩在雪地上滑了一跤,絆倒了其他人,讓博比趁隙穿過一四九號大門、把門鎖上,他們一定會痛扁他一頓。那幾個聖蓋伯利的學生還在外面晃了好一會兒,撂下狠話說「走著瞧」之後才離開。

莉莎笑了,笑聲中不帶一絲幽默。「我也看推理小說,巴樂廷根先生,但我還是留著力氣來思考現實問題。不過當然啦,我還沒退休。」

「還沒有,」泰德說,「顯然現在正是你的黃金時期。」

不過不管多瘋狂,這仍然是他的工作,他開始在星期天下午趁媽媽午睡時到附近走走,看看有沒有穿黃外套的下等人或任何相關的線索。他看到很多有趣的景象——在科隆尼街上,有個女人正在和丈夫爭吵,他們倆就好像開賽前的摔跤選手一樣,鼻尖對著鼻尖杵在那兒;艾許大道上有個孩子用一塊熏黑的石頭拚命敲打著帽子;一群青少年一聲不吭地站在聯合路和步落街轉角的斯派塞雜貨店外面;還有一輛貨車的車身漆上了「嗯,好吃」的有趣標語——但就是沒有看到黃色外套,也沒有看到任何電話亭上貼著尋找寵物的海報,更沒有看到電話線上掛著風箏尾巴。

下課的時候,卡蘿爾聊到她七月要去賓州親戚的農場住一個星期;薩利不停說著他抽中的夏令營活動,以及他在那裡每天都要去射箭、划船。博比則告訴他們偉大的威爾斯可能會創下盜壘最多的紀錄,而且在他有生之年都沒有人能打破他的紀錄。

「你沒有任何感覺?這裏都沒有感覺?」他從博比的左肩上抽回右手,拍拍自己的太陽穴,兩條青筋微微跳動。博比搖搖頭。「或是這裏?」泰德把手移到右眼角,博比再度搖搖頭。「那麼這裏呢?」泰德摸摸肚子,博比第三度搖頭。

「噢,不,噢,不,我不相信,你一定是在開玩笑!」他伸手去摸那一彎新月和星星——是用黃色粉筆畫的,而不是紫色粉筆——他的手快碰到地面時又縮了回來。一段紅絲帶綁在電視天線上不一定具有什麼意義,但是再加上跳房子的格子,仍然只是巧合嗎?博比不曉得,他只有十一歲,有很多事情都還不懂,但是他怕……他怕……

媽媽的力量

「有,你說了,你說怪胎。」

現在博比的媽媽快走到三樓了,即使泰德想回答也來不及了,但是他的臉上也完全沒有露出如果有時間就會回答問題的表情。博比開始懷疑自己剛剛有沒有聽錯。

上學的路上,他會注意有沒有穿黃外套的人或相關的線索,放學后往圖書館的路上,也同樣會留意一下。由於學校和圖書館在相反的方向,博比覺得他每天都關照到哈維切的大部分地方;當然,他從來沒有期望真的會看到穿黃外套的人。吃過晚餐后,他會讀報給泰德聽,不是在前廊上、就是在泰德的廚房裡。泰德聽莉莎的建議買了電風扇,而博比的媽媽對於他在前廊為「巴樂廷根先生」讀報這件事,似乎不再耿耿於懷。博比認為部分原因是她現在有愈來愈多大人的事情要忙,不過也許是她現在也比較信任泰德。不過,信任並不等於喜歡,而且要贏得她的信任也不是那麼容易。

「不會。」博比說。他喜歡泰德把手放在他的頸背上,但是不喜歡兩手同時放。在電影裏面,當男人要親吻女人的時候,都會把手放在這個位置。「不會,我會告訴你,那是我的工作。」

博比的媽媽愈來愈忙了。每當電話鈴聲一響,她就會跳起來衝去接電話,而且往往過了夜間新聞的時間才去睡覺(博比懷疑,她有時甚至直到深夜電影播完了都還沒睡),吃飯也沒什麼胃口。偶爾她會轉過身去,壓低聲音講很久的電話(彷彿博比會偷聽她講電話似的)。還有的時候,她會走到電話旁邊開始撥號碼,然後又把電話放回去,回到沙發上坐下來。

「我想應該沒問題。」博比的媽媽說(博比覺得她似乎心不甘情不願的),「事實上,聽起來這是個好差事,我真希望自己也有這樣的好差事。」

泰德微笑,博比覺得那笑容有一點慘淡。「在那二十年當中,我用壞了三台計算器,如果那代表責任不小的話,葛菲太太,那麼確實如此——我很負責。斯威尼張開膝蓋,打字員機械式地放一張唱片到留聲機上。」

他的媽媽卻還逗留在房門口。「巴樂廷根先生,你退休多久了?不介意我這麼問吧?」

薩利十分沮喪。「即使我真的說了什麼罵人的話,為什麼我要幫你拿書呀!何況我根本沒有罵人?」

泰德微笑著說:「一定的。」

博比離開雜貨店,站在轉角嚼著口香糖,想拿定主意看看接下來要怎麼辦。

「有匪諜在跟蹤你嗎?」她問。

「布羅廷根先生送我的那本書,」博比說,聲音聽起來冷靜而自然,不像有什麼秘密。「那本《蠅王》,我不知道故事的結局算快樂還是悲傷,所以我想九-九-藏-書應該來問他。」

喔,他搞錯了,就是這麼回事,他一定是聽錯了。但也許泰德真的看透了他的心事,也許泰德運用大人的超能力,像剝掉玻璃上印的花樣般剝除他臉上的罪惡感,進而洞悉他內心的想法。天曉得,媽媽就老是辦得到……至少直到今天還辦得到。

博比搖搖頭。

莉莎嘴角上揚,問泰德是不是真的這麼想,給他一個機會反悔。當泰德不再說什麼時,她露出微笑;勝利的微笑。博比很愛媽媽,但是他突然覺得厭煩,厭煩自己對於她的表情、她說的話以及心裏想的事全都了如指掌。

「匪諜?」薩利問,他轉著圈圈,「耶,我看到他們了,我看到他們了!」他張開嘴巴,發出「呃—呃—呃」的聲音(他最喜歡這樣子了),然後搖搖晃晃地丟掉手中的隱形衝鋒槍,兩手抓住胸膛。「我中槍了!我受傷了!你們走吧,不要管我!告訴蘿絲我愛她。」

「事實上,是六十六。」他的聲音仍然溫和而開朗,但博比覺得他其實不太喜歡被問到這些事情。「我提早兩年退休,因為健康的緣故。」

「很好。」她的眼睛仍然轉來轉去。博比不知道媽媽到底在查看什麼,不過他知道驚惶愧疚的表情一定還停留在自己臉上。博比知道如果她看到這個表情,就已經清楚了。

「他們並不全是壞蛋,有的還好。」卡蘿爾說。她瞄了瞄抱著書的薩利,用手掩著嘴偷笑。你只要連珠炮似的把話說得飛快,而且一副很有把握的樣子,就可以叫薩利做任何事。如果是博比幫她拿書就更棒了,不過除非博比自己開口,否則就不太好。卡蘿爾很樂觀,有朝一日,博比或許會幫她拿書。同時,在晨曦中走在兩個好友中間,感覺真好。她偷偷瞄了博比一眼,博比正低頭看著人行道上的跳房子格子。他真可愛,而且一點都不曉得自己這麼可愛,這正是他最可愛的地方。

「好。」

這句話倒是很有說服力。聖蓋伯利中學的男生老愛在上學途中騷擾哈維切小學的學生——他們會騎在腳踏車上猛按車鈴,大聲對男生嚷嚷,說他們是「娘娘腔」、說女生「騷」……博比確定這句話的意思是知道怎麼舌吻,還有會讓男生摸他們的咪|咪。

「您多大歲數了……六十八?」

「沒有,我沒有。」

「算了。」莉莎說,「我猜他還好。令人莫測高深,毫無疑問,不過他不像是……」她的聲音愈來愈微弱,只是看著手上香煙冒出的煙彷彿灰白緞帶般在客廳冉冉上升。博比不禁想起西馬克先生的《太陽之環》,裏面的角色會隨著旋轉的陀螺進入另外一個世界。

「你有。」

莉莎臉上又露出那種「拍馬屁也沒用」的表情。「你得另外付錢,才能請他幫你玩拼字遊戲。」她說,然後站起身來,雖然博比不明白她的話,仍然感覺得到她是笑裡藏刀,就好像在棉花糖中暗藏一片碎玻璃一樣,他覺得十分震驚。她似乎想嘲笑泰德愈來愈差的眼力和智力,彷彿因為泰德對她的孩子很好而想傷害他。博比原本還因為騙了媽媽而感到羞愧,害怕會被她發現,現在卻覺得很高興……幾乎是不懷好意的高興,覺得她活該。「博比對拼字遊戲可是內行得很。」

博比明白她的問題,但卻不明白她為什麼這麼緊張。「當然有啰,」他說,「他有時候會拍拍我的背,有一次我讀報給他聽的時候,有一個很長的詞我連續三次都念錯,他敲了敲我的頭。他沒有真的打我,我不認為他有這麼大的力氣來打我。你為什麼這樣問?」

「我會跑開。」

博比的差事

星期三,學校開始放暑假前,博比看到科隆尼街上有一家人的電視天線上掛著一塊紅布。他不是很有把握,不過那塊紅布看起來很像風箏尾巴。博比停下腳步,心跳愈來愈快,好像他和薩利從學校跑回家時一樣怦怦跳。

這個年紀的博比每天晚上就寢時,仍然滿心期盼進入夢鄉:他仰卧在床上,兩腿大大張開,腳踝伸到床腳,兩手探進枕頭下的陰涼處,手肘向上抬起。在泰德跟他提到穿黃外套的下等人的那個晚上(別忘了他們的車子,他想,漆得很俗氣的大車子),博比以這樣的姿勢躺著,並把床單推到腰部。窗框的影子將灑在小男孩瘦削胸膛上的月光分割成四個方塊。

博比驚訝地看著他。你能看透我的心事嗎?你剛剛看穿我心裏在想什麼嗎?

「我會小心,而且我會早早回來。」

「我沒有,卡蘿爾。」

「我的意思是,我花了很多年的時間在沒有什麼意義的工作上。」

博比快走回去學校的時候,開始希望這件事完全是自己反應過度,不過他仍然去看看公布欄,然後沿著步洛街走到斯派塞雜貨店,再買了一塊泡泡糖,順便看看布告欄,但在兩個地方都沒有看到什麼可疑的跡象。斯派塞布告欄上出售游泳池的廣告不見了,但那又怎麼樣呢?那個傢伙可能已經把游泳池賣掉了,否則他幹嗎來這裏貼廣告?

「如果你有個孩子要養、要給他東西吃、給他九_九_藏_書房子住、撫養他長大,那麼這份工作可能就變得很重要了。」她微抬下巴看著泰德,一副如果泰德想討論這件事,她隨時奉陪的樣子;如果他有興趣,兩人可以好好來場辯論。

只有一次,泰德碰觸博比的時候讓他覺得不太舒服。那時博比剛念完泰德要他念的最後一篇文章——有個專欄作家啰哩啰嗦地談著沒有什麼古巴的問題是美國自由企業體制所無法解決的。天色漸漸昏暗,科隆尼街上,歐哈拉太太的狗鮑澤一直汪汪汪吠個不停,聲音聽起來迷惘夢幻,彷彿記憶中的聲音,而不是發生在當下。

所以泰德的確碰過他,媽媽的擔心或許有幾分道理——或許他碰觸他太多了,有時候他的碰法也有問題,或許問題不是像莉莎想的那樣,但還是不對,仍然很危險。

「噓。」莉莎說,始終目不轉睛地盯著泰德。

她臉上露出「拍馬屁也沒用」的表情。博比很清楚這種表情。

然而泰德的下等人並沒有讓他覺得有這樣的可能。不說別的,躺在黑暗之中讓博比更加覺得,有人用尋找寵物的海報來互通訊息的想法實在太瘋狂了,不過還沒有瘋狂到危險的地步。博比不認為泰德真的瘋了;只是太自以為是了一點,尤其是他每天沒有什麼事情要做。泰德有一點……嗯……有一點怎麼樣?博比不知道該如何形容。如果當時想到「古怪」這個詞,他會欣然採用。

「好主意,」泰德說,「就在前廊好了。午安,博比。午安,葛菲太太。」

「好。」泰德微笑著說。他的左手滑到博比的頸背上,右手也移到同樣的位置,嚴肅地盯著博比的眼睛,博比也嚴肅地看著他。「如果你有任何感覺,會告訴我嗎?你不會想要……噢,我不知道……瞞我吧?」

「兩個都算。他叫我好好想一想。」

「我會告訴姨媽的大屁股你愛她。」卡蘿爾說,用手肘推推他。

他站起身來環顧四周,心裏隱約期待會看到一整排車身很長且亮晶晶的車子,沿著艾許大道慢慢駛著,就好像車隊跟在靈車後面開往墓園一樣,在日正當中的時候打著頭燈;他也預期會看到穿著黃外套的人站在帝國戲院的遮陽棚下或在蘇基酒館前面,一邊抽著駱駝牌香煙、一邊看著他。

博比原先幾乎已經斷定媽媽不是故意念錯泰德的姓,但是現在他改變主意了,她確實是故意的。她當然是故意的。

「下樓去吧,博比,該讓巴樂廷根先生休息了。」

放假前最後一個星期就像往年一樣過得特別慢,簡直叫人抓狂。六月初的那段日子,博比覺得圖書館中的糨糊味連蛆聞了都感覺噁心,而地理課則好像上了一萬年還不下課,誰在乎巴拉圭有多少錫礦啊?

「我一定會的,媽。」她臉上的表情讓博比想起,有一回他問媽媽,女人怎麼會知道自己快生小寶寶了。媽媽當時說,女人每個月都會流血,如果沒有流血就會曉得,因為那些血都流到小寶寶那兒了。博比還想問,那麼沒有小寶寶的時候,血都跑到哪兒去了(他還記得有一次看到媽媽流鼻血,但那是唯一一次看到她流血)。不過媽媽當時臉上的表情,讓他打消了繼續追問的念頭。現在,她臉上就出現同樣的表情。

「我應該給你一點顏色瞧瞧,」薩利和氣地說,「讓你曉得誰才是老大。我是泰山,你是珍妮。」

有一天晚上,他們坐在沙發上看電視上播的《義海傾情》時,媽媽猛然轉過頭來對博比說:「他有沒有碰過你?」

「你明明有。」

博比覺得他們之間傳遞了某種訊息,不完全是心靈感應……但某種程度也算是心靈感應,是大人之間那種無聊的心照不宣。

「他想要我——」

她沒問,反而問他在哈特福德做的是哪一類工作。

「謝謝你的沙士,巴樂廷根先生,很好喝。」於是莉莎帶著兒子下樓。走到二樓的時候,她把兒子的手鬆開,然後就自顧自走在前面。

「想不想來一瓶汽水?」泰德問,「我有沙士,不算什麼好東西,不過冰得涼涼的。」

如果不是博比自己也忙著一大堆事情的話,他可能會注意到更多不尋常的現象,而且也會更加擔心——媽媽愈來愈瘦,而且在戒煙兩年後又開始抽煙。在這段時間,最棒的事情莫過於那張成人借書卡了,他每用一次借書卡,就愈覺得這個禮物真好、真有意義。在成人閱覽室里,單單科幻小說就有幾億本他想讀一讀。就拿阿西莫夫來說吧,他以法蘭西這個筆名為小孩子寫了很多科幻小說,都是關於一個叫「幸運之星」的太空駕駛員,這些小說都很好看。他也用本名寫了很多小說,更好看的小說,其中至少有三本是機器人的故事。博比很愛機器人,《禁忌星球》中的羅比機器人就是他最愛的電影角色,而阿西莫夫的科幻小說差不多同樣棒!博比覺得他暑假會花很多時間看科幻小說(薩利叫這位偉大的作家阿屎莫夫,但是他對書當然是完全無知的)。

「打錯了。」莉莎說。

「哦?那他怎麼說?」

「我想請他偶爾在下午讀報紙給我聽。」泰德說,然後解釋他現在眼力大不如前了,要看清楚報紙上的小字一天比一天吃力。但是他想知道新聞事件的發展——這是非常有趣的時代,葛菲太太,你不覺得嗎?——他也想知道專欄里寫了些什麼,例如斯圖爾特·艾爾索普、沃爾特·溫切爾的專欄。當然,溫切爾喜歡談八卦,不過是有趣的八卦,對不對,葛菲太太?read.99csw.com

他好像西部片里的騎兵隊斥候般單腳跪下,完全無視於在回家途中經過他身旁的學童——他們有的走路,有的騎腳踏車,有幾個踩著溜冰鞋,滿嘴暴牙的弗朗西斯則一面踏著生鏽的紅色踏板車、一面仰天大笑。他們幾乎都對他視若無睹;暑假才剛剛開始,可以玩的花樣太多了,孩子們簡直目眩神迷。

「那不算罵人!只是一種形容詞。」薩利對博比露出求援的眼神,但是博比只顧著注視艾許大道的方向,一輛凱迪拉克正慢慢駛過。那輛車很大,也很顯眼,但是哪一輛凱迪拉克車不顯眼呢?這輛凱迪拉克的車身漆的是保守的淡棕色,看起來並不低俗,而且坐在駕駛座上的是個女人。

「贖個什麼鬼啊?」

「我給了博比一份小小的差事,」泰德告訴她,「他已經答應了……當然,如果你同意的話。」

成年的過程是點點滴滴累積而來的,是一條崎嶇不平的道路。博比在六年級結束的那一天做了生平第一個成人的決定,他決定還是不要告訴泰德他看到的景象……至少暫時不要。

「你們兩個的交情還真好,」她說,「坐在廚房裡喝著沙士——真是愜意!你們在聊什麼?」

「我不懂你的意思。」

有一次博比問她是不是忘了電話號碼,「我好像忘了很多事情,」她喃喃自語,然後說,「博比,別多管閑事。」

「多謝提醒。」泰德把沙士倒進乾淨的玻璃杯,然後拿著玻璃杯站在冰箱前對著光,等著上面的泡沫消下去。在博比看來,他好像電視廣告里常出現的那種科學家,拚命比較甲牌子和乙牌子的差別,以及某某牌胃藥如何消耗掉大量過多的胃酸,不斷地說聽起來很驚人卻是千真萬確,等等。

「是誰呀?」博比問。

「不要罵人。」卡蘿爾說,又用手肘推推他。

「我只是在注意聖蓋伯利中學的那些傢伙有沒有跟在後面。」博比說。

「嗯?」

但是這樣的狀況並沒有發生。泰德最後說他也很想知道道奇隊的近況——尤其是威爾斯的表現——雖然整個球隊已經搬到洛杉磯了。他說這句話時,臉上流露出即使說真話有點丟臉、但他還是決心說真話的表情。博比覺得這招蠻不錯的。

在艾許大道上,他看到一輛巨大的別克汽車停在消防栓旁邊,但車身是深綠色,而且他也不認為那輛車稱得上俗氣而顯眼,雖然車子的氣門設在引擎蓋兩旁,散熱器的護柵板則好像黃色鯰魚鄙夷的嘴形。

最後,媽媽轉過身來對博比說:「如果他用你不喜歡的方式碰你,你一定要馬上告訴我,聽到了嗎?」

「我還來不及回答,你就上來了,媽。」

「但是——」

薩利一副受傷的樣子。「誰罵人了?我可沒有。」

「彌補你做的錯事。如果你罵人或撒謊,就得贖罪。有個聖蓋伯利的學生告訴我的,他叫威利。」

「不,」泰德說,「不是,而是她有一種力量,而你相信她有那種力量,那是媽媽的力量。」

「今天可好啊,葛菲太太?」泰德問。

「當做『贖罪』好了。」卡蘿爾說。

「好啊,」莉莎說,「謝謝。」她走進來坐在博比旁邊,心不在焉地拍拍他的大腿,看著泰德打開冰箱拿出沙士。「巴樂廷根先生,現在這裏還不算太熱,但是我向你保證,一個月以後,你一定會需要買個電風扇。」

在那一剎那,博比一度考慮要不要把泰德雇他做的事情告訴他們,但是他立刻覺得這不是好主意。如果他真相信有東西要找的話,這倒不失為好主意——三個臭皮匠總是勝過一個諸葛亮,何況其中還包括卡蘿爾那雙銳利的眼睛——但是他什麼也沒說。卡蘿爾和薩利知道他每天都讀報給泰德聽,那倒是沒什麼關係,但他們知道這些就夠了。如果他告訴他們關於下等人的事情,感覺就好像他拿這件事來開玩笑一樣,這樣的行為豈不是形同背叛。

和泰德靠這麼近並不可怕,但感覺還是蠻糟的。即使泰德現在還不算老態龍鍾,但可以看出來他很快就會開始顯老。他可能有病,眼睛水水的、嘴角微微顫抖。博比心想,他得一個人孤孤單單住在三樓,真是太糟了。如果他有太太之類的人,就不會整天念念不忘下等人的事情。當然,如果他有太太的話,博比這輩子可能都不會看《蠅王》這本書了。這麼想很自私,但是他忍不住會這麼想。

「好了,」博比說,折好報紙,站起身來,「我想到附近散散步,看看會有什麼發現。」他不想直截了當地說出來,但是希望泰德知道他還在尋找穿黃外套的下等人。

博比微笑著閉上眼睛,進入夢鄉。

「噢,老天https://read•99csw•com,不會吧,」博比低聲喊著,「你一定是在開玩笑吧。」

「我敢說你在工作上一定表現傑出,葛菲太太。」

那天晚上,博比有了另外一種成年人的體驗:直到鬧鐘指針指著清晨兩點鐘,他還清醒著,眼睛直直瞪著天花板,腦子裡不斷思考自己這樣做到底對不對。

幸好泰德一點都不想為這件事爭辯。「我想你說得對,葛菲太太,你的話完全正確。」

第二天早上,他坐在前廊大聲讀著星期天的《哈維切報》。泰德則坐在吊椅上一邊抽煙、一邊靜靜聽著。他的左後方是葛菲家客廳的窗戶,此時窗戶打開,窗帘前後擺動。博比可以想象媽媽正坐在光線最好的地方,針線盒擺在旁邊,一邊聽他讀報、一邊縫著裙擺。(她在一兩個星期以前就對博比說,現在又流行長一點的裙子了。前一年她才剛把裙擺往上縫,現在又要把裙擺放下來,全都是因為紐約和倫敦有一群人說這是流行趨勢。她自己也不曉得為什麼要找這個麻煩。)博比不知道媽媽是不是真的坐在那裡,窗戶打開、窗帘擺動本身沒有任何意義,但他仍然想象著這幅畫面。他長大一點以後,覺得在兒時的想象中,媽媽總是坐在那兒——在那個別人不容易看見的角落中。

博比的媽媽走到門口了,她先是盯著兒子,然後目光轉到泰德那兒,然後又轉回兒子身上。「所以,你畢竟還是跑來這裏了。」她說,「我的天,博比,你沒有聽到我在叫你嗎?」

博比原本假定那些下等人根本是子虛烏有,現在這個想法已經開始動搖,不過他還沒有準備完全放棄這個想法,至少光靠目前的證據還不行。如果博比將他看到的東西告訴泰德,泰德會覺得很沮喪,甚至把所有的家當都丟進行李箱中(加上摺疊起來塞在冰箱後面的手提袋),然後就這樣離他而去。如果真有壞蛋在追他的話,這樣逃走還有點道理,但是如果沒有的話,博比不想失去有生以來唯一的成人朋友。所以他決定先等等看接下來會發生什麼事。

博比念給泰德聽的體育新聞很有趣(威爾斯頻頻盜壘),特寫報道就比較無趣,專欄和評論則又臭又長又難懂,還充斥著像是「財務責任」、「衰退性經濟指標」之類的名詞。儘管如此,博比不介意讀這些文章,畢竟這是他的工作,有錢可拿,而且很多工作偶爾都會變得很無聊。有時候,如果拜德曼先生要媽媽加班到很晚,她會說:「人有時候不得不為五斗米折腰。」博比偶爾會因為自己嘴裏能吐出像「衰退性經濟指標」這類字眼而感到驕傲,更何況他還有另外一項工作——隱藏的工作——這都要拜泰德認為有人在追捕他的瘋狂想法所賜。如果單單為了這件事而拿錢,博比會覺得怪怪的,覺得自己好像騙了泰德一樣,儘管最初完全是泰德的主意。

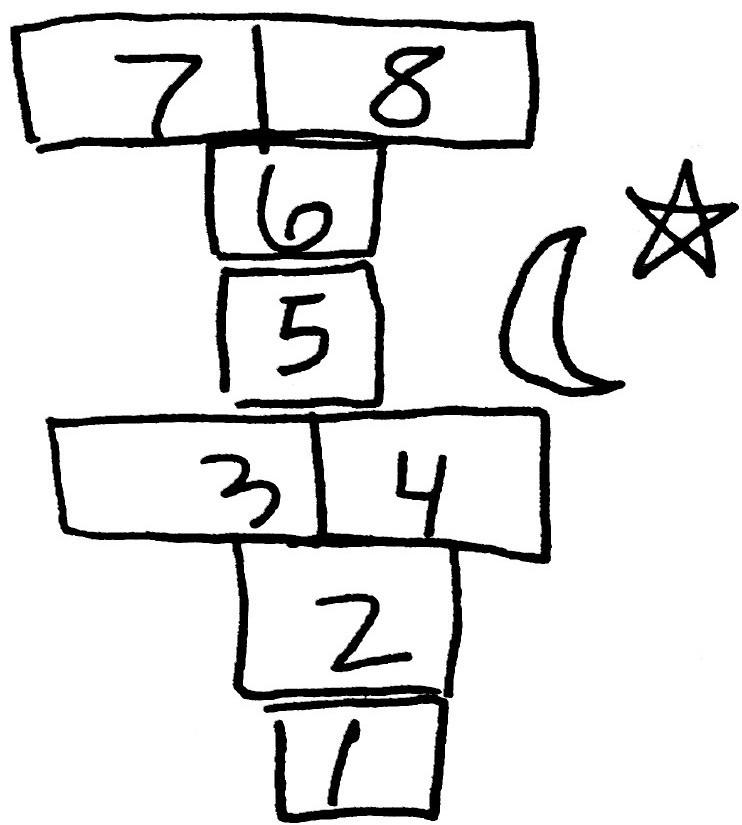

也許吧,也許他很清楚。星期五,學校開始放暑假的時候,他幾乎已經開始相信這套說辭了。那天博比獨自走路回家,薩利自願留在學校幫忙把書搬到儲藏室,卡蘿爾則去蒂娜家參加慶生會。就在博比穿越艾許大道往步洛街走去時,他看到人行道上有人用紫色粉筆畫了跳房子的格子,就像這樣:

「我會很小心。」他開始下樓梯。

學期的最後一天

「會計,我在審計處做事。」

泰德也站起來走到他身旁。博比看到泰德臉上的恐懼,覺得很悲哀,他不希望泰德太相信下等人的事情,也不希望泰德變得太瘋狂。「博比,你一定要在天黑以前回來,如果你有個三長兩短,我絕對不能原諒自己。」

「完全是誤會一場。」博比低聲說。他把手從枕頭下抽出來,在手腕處交叉雙手,然後擺動一下。鴿子的身影在月光中飛越他的胸膛。

「你那時候躺在床上睡午覺。」

「不會,那些怪胎晚一點才會出現,」薩利說,「他們現在還待在家裡忙著戴上十字架,把頭髮像博比·萊德爾那樣往後梳。」

泰德提到差事的時候,莉莎皺起眉頭,當泰德徵求她同意時,她的眉頭又舒展開來。她伸出手,很快地摸了一下博比的頭髮,這個動作很不尋常,博比睜大了眼睛。莉莎做這些動作的時候,眼睛始終盯著泰德的臉。博比明白,她不只是現在不信任泰德而已,而是很可能永遠都不信任他。「你想要他做哪一類的工作?」

不要問他身體有什麼毛病,媽,博比在心裏暗自呻|吟,千萬別問。

「三年。」他在煙灰缸里把香煙按熄,然後立刻點燃另一支香煙。

博比一邊聽著,心裏愈來愈緊張,雖然從媽媽的表情和姿勢看來——甚至從她喝沙士的樣子看來——她相信泰德的話。這部分倒是沒有問題,但是如果泰德又恍神怎麼辦?萬一他又開始發獃,然後喋喋不休地說著關於穿黃外套的下等人或風箏尾巴吊在電話線上之類的話,而且一直茫然看著前方呢?

「對,我想躺下來休息一下,博比,我覺得頭有一點痛。很高興你喜歡《蠅王》這本書,如果你喜歡的話,明天就可以開始工作,你可以讀星期天的報紙給我聽。我可要警告你,這可是一大考驗。」

「是嗎?在百科全書上把它找出來給我看,我才信你的話。」

她一定看出我們在計劃什麼事,博比沮喪地想著,我臉上的表情一定瞞不過她。