第四章 慊慊心意

他所提「報應」,即指鍾氏兄弟花費巨資營建的豪宅被迫擱置一事,這也算是鍾會自作自受。本朝名士荀勖是鍾會異母姊之子,家中藏有一柄絕世寶劍,價值百萬錢。鍾會垂涎外甥寶劍,就利用自己精於書法的才華,模仿荀勖筆跡寫了一封信給姊姊,騙到了寶劍。

張小泉奇道:「嵇先生不是說那姓鄧的是司馬師手下嗎?他為什麼會突然問起劉先生搬離舊宅一事?」劉伶道:「當時我跟鄧義一道去鍾府,正好我家舊宅就在附近,他就隨口問了那麼一句。到底怎麼了?出了什麼事?」

劉伶見鍾會神色莊重而嚴肅,這才有些動容起來,揣摩應該不只解釋郭麗一案那麼簡單,回頭看了看鄧義,正待客氣地請他出去,鄧義卻道:「鍾司隸就當我不存在好了,就算我聽到什麼,也決計不會外傳,何況我根本無人可傳。」

劉伶聽到這裏,忙問道:「所以你專門趕去南市,拿心愛的寶劍換了地精,也算是討好郭麗之舉?」費運道:「是,但我還順道去找了一趟張亮,想將郭麗之事先做個交代,免得他以為事不成,又趕去首陽山行刺。」

舉事並不是要反抗朝廷,只是要清君側,逐君側之惡人,所以起兵之時,便要讓天下人知道這一點。按照嵇康等人的計劃,最好是事先取得郭太後手書,以太后詔書號令天下,如此一切便順理成章。但郭太后幽居內宮之中,宮廷內外均為司馬師、司馬昭兄弟心腹,就連新皇帝曹髦的侍從官,也儘是阮籍這類司馬氏故吏,可謂是密不透風。要想在司馬氏眼皮底下說服郭太后,再取得其手詔,根本是不可能辦到的事。

劉伶忙道:「對了,關於史沛,我也很好奇,為何她一直要殺你,你反過來還要救她?」鄧義奇道:「史沛沒有告訴先生嗎?」便大致說了要與史沛比試一事。

寒江腳步匆匆,劉伶因為個子矮小,腳下不快,得一路小跑才能勉強跟上。到碼頭堆棧倉庫時,寒江忽然人不見了。劉伶站在十字巷口,左顧右盼,一時不知該往何處去。

呂安驚道:「莫非劉伶君是在暗示,兇徒要殺的人本來是你,結果誤殺了王表道長?」

費運道:「蜀國內部也分了兩派,以我叔父費禕為首的朝中大臣,只贊成取守勢,往洛陽派遣探子,不過是想大致了解魏國動向。負責軍事的姜維則一心想要北進,因而他是最熱衷派姦細探取魏國軍事機密的,但姜維所遣均是心腹手下,他又跟我叔父素來不睦,所以他姜氏一系的人從不與我聯繫,我也不知道他們都是些什麼人。」

聽到此處,劉伶再也按捺不住,打斷道:「那迷|葯你是從哪裡得來的?還是沛娘交給你的嗎?」

劉伶嘆道:「你又在怪我讓剛才那兩人跑了。唉,我最近當真是背時,還做錯了不少事。」

劉伶便徑直跨入房間,開門見山地問道:「紡織,你實話告訴我,是不是你到我妻子房中拿了《原君書》?」

劉伶道:「東園這般大,客館院多房多,兇手卻能準確地摸進王表道長房間,一定暗中跟了很久。」嵇康道:「既然涉及吳國,怕是事情不那麼簡單。呂安君,只好辛苦你了。」

鍾會道:「我打算讓費運繼續用路遺的名字,保持目前的雙重身份。」劉伶道:「鍾司隸想利用路遺往蜀國那邊放假消息嗎?」鍾會道:「來而不往非禮也。等路遺傷好,我就會讓他回馬市客棧繼續做夥計。」

但依照當時情形來看,劉伶遇到黑衣男子時,他正欲往客館而去,若是行兇殺人後逃離現場,當是反方向才是。況且不久后黑衣男子便引劉伶去了花園,那之後劉寶才發現可疑人從王表房間出來,隨即客館陷入一片騷亂,正是劉伶在花園時所聽到的躁動聲,因而黑衣男子肯定不是殺人兇手。

鄧義忙問道:「那寒江很可疑嗎?」劉伶道:「寒江是命案當晚當值的夥計,本來我沒有懷疑過他,但適才……」驟然醒悟過來,生氣地將鄧義推開,道:「我為何要跟你說這些?你也是想殺我的人之一,跟適才那兩人是一丘之貉。」

劉伶剛出客棧大門,便見到街道斜對面有個男子正往自己這方窺測。對方見劉伶留意到他,立即閃身到大柳樹后。劉伶一時難以猜到是什麼人在跟蹤自己,便乾脆走了過去。那男子居然不躲不閃,坦然從樹后迎了出來。

鄧義道:「既然我和劉先生有一樣的目的,現下話也說開了,這案子該如何查起?」

鍾會迎上前來,尚未開言,眼波流轉,目光先落到鄧義身上,問道:「這位是……」

王烈從旁聽到,很是驚訝,躊躇著問道:「紡織一向機靈本分,所以舍弟才一直將她帶在身邊。劉先生說她偷了尊夫人的《原君書》,是不是弄錯了?」

——阮籍《詠懷詩》

張小泉道:「劉先生當初為何要搬離城中永和里舊宅,住到首陽山那麼遠的地方?」劉伶道:「呀,今日是什麼日子,張鐵匠是第二個問我這個問題的人。」

悅懌若九春,磬折似秋霜。

史沛似乎也不著急,跟劉伶略略寒暄、打過招呼后,竟再無旁話,最終還是一把劍也沒買,就此去了。

嵇康聽說劉伶晚間又有此奇遇,還差點兒死在黑衣男子刀下,驚異無比,道:「姓鄧的已取走《原君書》,完成了任務,想必不會再輕易露面,日後要找他,豈不是更難?」

她的回答有語病,但又不是語病。「你們」並非包括七賢全部,只是指嵇康、劉伶等相關人員。「竹林七賢」曾是一個名士群體,然為時局所迫,最終風流雲散,「竹林七賢」卻成為了一個名號,象徵著高潔出塵。「因為你們是『竹林七賢』」,這不算是什麼理由,卻又是一個絕好的理由。

劉伶厲聲道:「到了這個時候,你還要撒謊嗎?那本書我有急用,你快些還給我,我也不會計較你竊書之罪。」紡織先是一怔,隨即垂首嚶嚶哭泣起來。

劉伶奇道:「鍾司隸忽然找我做什麼?莫非是因為郭麗或是路遺的案子?」吏卒道:「小臣不知。應該不是公事,因為鍾司隸交代,不是去司隸府,而是引先生去鍾府。」

劉伶「唔」了一聲,出大門一看,果見有名白衣男子站在柳樹下,手拿摺扇,意態悠閑,便走過去問道:「敢問公子高姓大名?找劉某何事?」忽意識到什麼,遲疑著問道:「你……難道你就是沛娘?」

劉伶微微一驚,隨即鎮定下來,心道:「這怎麼可能?當時只有路遺、郭麗、史沛三人在場,除了史沛行兇,還能有誰?況且那晚在首陽山松林,史沛自己都當著我面承認了。嗯,一定是鍾會已確認黑衣男子是司馬師手下,他既知鄧義竭力營救史沛,便愈發懷疑她有些來頭。當然鍾會也不是要為史沛脫罪,只是想方設法為自己遲遲沒有簽發緝捕公文找個理由而已。」

鄧義一直尾隨在劉伶身後,兩名大漢逼住劉伶時,他人就在附近,但他卻沒有立即出面營救,原是想從三人對話中了解更多線索,不想大漢聽到了動靜,立即要對劉伶下殺手,若是他出刀再慢半分,劉伶便已成死人。

劉伶氣急敗壞地道:「沒錯,一定是她!紡織,還不快些把書交出來,這可是人命關天的大事。」紡織見對方怒氣衝天,愈發哭得厲害。

劉伶道:「早先阮籍告知沛娘可能是許允故人後,我們都沒有拿沛娘當壞人。後來陸續出了郭麗案、朱葛恪案、張亮案,皆關聯到她,你我才因此對她大為改觀。但今晚我當面質問沛娘,她受激不過,一再聲稱沒有殺人,我感到不似作偽。當然,我也不會盲目相信沛娘的話,所以想自己暗中去查朱葛恪案、張亮案,果真不是沛娘所為,那麼她就是可信的。」

劉伶道:「我若是不知鄧義效命于司馬氏,從其談吐行事看來,倒像是個剛直的男子,只可惜……」嘆了口氣,道:「你先進去談正事吧,我走一趟鐵匠鋪。」

流盻發姿媚,言笑吐芬芳。

劉伶也不揭破鍾氏僅是擔心史沛大有來歷,而更令他忌憚的黑衣男子鄧義實際上就站在他面前,只淡淡道:「什麼隱情?」

劉伶笑道:「你要走也行,可別再暗中跟著我。」鄧義道:「謹遵先生之命。」

張小泉頗不耐煩地道:「公子也不必再東挑西揀了,就買你手裡這把吧。」史沛搖頭道:「這把不好。」

又或許王表被殺與《原君書》失竊是兩起獨立的事件,是兩伙人所為?黑衣男子取得《原君書》后,發現另外有人也在暗中窺測東園,一時好奇,於是留了下來,想要探明究竟。他起身去客館,是不是發現了什麼,想要過去查看究竟?如此,他便是王表被殺一案的關鍵證人。

鄧義道:「不是還有別的線索嗎?當初懷疑史沛,最關鍵的證據是迷|葯。如果她沒有殺人,一定還有別人手中有那種迷|葯。只要查到迷|葯來源,不難追查到真兇身份。」

劉伶這才問道:「既然張亮是蜀國探子,你猜他的被殺,會不會跟他的身份有關?」費運點了點頭,道:「不光是張亮,還有朱葛恪,也是因此而被殺的。」

鄧義道:「我如果說不是,我確實只為替史沛洗脫冤屈而來,劉先生信嗎?」

劉伶一時也無法可想,便依計先來到東市馬市客棧,找到店家馬昭,問道:「店家最後見到張亮,是什麼時辰?」

劉伶這才明白究竟,道:「鍾司隸精練策數,深謀遠慮,果非常人所及。只是劉某不明白,鍾司隸為何要將這些告訴我?哦,我的意思是,既然鍾司隸已然有了決斷,為何還要叫我來,特意將這些事告訴我?」

只聽到「鐺」的一聲,卻未覺得胸口刺痛,忙睜眼一看,竟是鄧義驟然出現,出刀將大漢短刀挑開。這已是劉伶第二次在千鈞一髮之際死裡逃生,他喘了幾口大氣,慢慢軟倒在地。

沛娘離開后,費運幾度在郭麗房前徘徊,最終還是沒有再進去。次日一早,嵇康趕來劉宅,發現酒中迷|葯一事。劉伶不願意懷孕的妻子朱原君擔驚受怕,欲送其到呂安東園安置。費運提出主動護送朱原君,其實不是出於什麼好意,也不是要回城買葯,而是想搶在郭麗醒來前離開。她尚不知道父親郭修已殉國而死,她本人亦已受朝廷赦免,若是知道了真相,是會維護費運,還是立即告發,他心中實在沒底。

鄧義道:「多少人想住進永和里而不得一寸之地,劉先生有這麼好位置的一處宅子,為何棄之不住,要搬去首陽山那麼遠的地方?」劉伶笑道:「人各有志嘛。就像你,一身武藝,為何不去投軍報國呢?」

劉伶臉色慘白,扶著鄧義站定,喘息了好大一會兒,才道:「原來這世上除了你,還有其他人想殺我。」

史沛忙read.99csw.com問道:「怎麼了,莫非劉先生覺得不方便,不願意交出《原君書》?」劉伶忙道:「不是這個,而是《原君書》昨晚失竊了,有人用一本《周易王氏注》,換走了我妻子妥善收藏的《原君書》。」

送走史沛,劉伶一路小跑,奔來客館。人剛入庭院,便連聲問道:「紡織人呢?紡織人在哪裡?」王烈聞聲出來告道:「呂安派人封了房間,但紡織還是不願意離開,目下在我房中,正抹眼淚呢。」

劉伶道:「當晚不是還有一名當值的夥計嗎,叫寒江,對吧?他人在哪裡?我有幾個問題想問問他。」馬昭道:「寒江昨晚值了夜班,今日該當休息。他雖然住在客棧,但剛剛出去了,說是要去看什麼朋友。」

劉伶應了,又告道:「之前信函丟失后,毌丘甸驚慌失措,冒冒失失將家眷轉走,又寫了一封信給毌丘將軍,催促毌丘將軍儘快起兵。雖然他後來同意再寫一封信送去壽春,但我還是擔心……」

劉伶便點了點頭,道:「我知道了。你先回去,告訴鍾司隸,我稍後便到。」等吏卒走遠,這才轉身道:「鍾會不去他一直想去的東園,而是在家裡等我,一定是有急事,我得立即走一趟。你還要跟著我嗎?」鄧義道:「當然。」

鄧義忽問道:「劉先生的老宅是不是就在對面?」劉伶道:「是啊,就在那邊。不過那宅子是我岳父留下的,不能算是姓劉。」

離開永和里,劉伶便即刻出城,回來東園,將馬市客棧夥計寒江是吳人探子諸事告知了嵇康。嵇康正與毌丘甸、劉寶議事到要緊處,遂匆匆道:「那寒江一直混跡於市井中,是天下最好的隱身之處,官差怕是一時難以找到他。而且最好是搶在司隸之前尋到人,不然關於《原君書》一事,又要多一番口舌解釋,紡織的盜竊罪名怕是也逃脫不掉。」

果真是此情形的話,東園動靜起時,黑衣男子該立即趕去客館接應同夥,卻為何要獨自逃走?難道是忌憚灰衣女子沛娘嗎?

劉伶笑道:「昨晚我也質問過史沛,她當著我的面否認了,稱沒有殺人。看來你我在她心目中,還是有親疏之分。」走過去撿起被大漢拋掉的腰刀,拍了拍,嘆道:「看來這柄刀打得確實不怎麼樣,連剛才那歹人都不屑於用它來殺我。」又重新掛在腰間。

剛到中庭,便有僕人奔了過來,躬身稟報道:「外面有位年輕公子,說有事要找劉先生。小臣請他進來等候,他又不肯,只說請先生出去。」

劉伶道:「劉寶君別急,我是沒見過姓鄧的相貌,但我猜沛娘肯定知道他長什麼樣,也許可以直接請她幫忙找到對方。」

魏廷已正式公布郭修行刺蜀漢大將軍費禕一事,皇帝親下詔書道:「故中郎西平郭修,砥節厲行,秉心不回。乃者蜀將姜維寇鈔修郡,為所執略。往歲偽大將軍費禕驅率群眾,陰圖窺窬,道經漢壽,請會眾賓,修于廣坐之中手刃擊禕,勇過聶政,功逾介子,可謂殺身成仁,釋生取義者矣。夫追加褒寵,所以表揚忠義;祚及后胤,所以獎勸將來。其追封修為長樂鄉侯,食邑千戶,謚曰威侯;子襲爵,加拜奉車都尉;賜銀千鉼,絹千匹,以光寵存亡,永垂來世焉。」

鍾會道:「這是郭麗堅持的。因為事情起源於貴府,她覺得劉先生有權知道真相。我思慮之下,也覺得有理。不過還請劉先生遵守諾言,不要再對外張揚。」

剛到馬市客棧門口,店家馬昭便迎出來告道:「劉先生,你適才前腳剛走,寒江後腳就出現了。我這才知道他只是說了要出門訪友,人還沒走。我跟他說了劉先生正找他的事,他便立即出去追了,先生可有見到他?」

劉伶道:「那鍾會問起你身份,我該怎麼說?」鄧義道:「先生這等世外高人,這點小事,還用問我嗎?」劉伶道:「甚好。」

劉伶道:「你還在怪我讓剛才那兩人跑了,是也不是?」鄧義躬身道:「劉先生是讀書人,沒有經歷廝殺陣仗,有此反應,是人之常情,我怎敢怪先生半分?」

正為難時,忽有吏卒奔來,躬身告道:「鍾司隸有急事找劉先生,請先生立即隨小臣過去。」

鍾會大詫,問道:「你如何會知道這些?」劉伶轉頭瞪了一眼,道:「我剛才說什麼來著?」鄧義道:「是,屬下這就自己出去。」微微欠身,從容走了出去。

當晚,劉伶等人被迷倒后,費運便進來郭麗房間,預備再次下手,將尚在昏迷中的郭麗扼死。但他卻始終伸不出手,便在卧榻前自言自語地傾述了一番無奈而又矛盾的心情,還有他一直以來對郭麗的真心愛慕。令人驚訝的是,郭麗眼角忽然沁出了眼淚,他當即怔住,也不能確認郭麗是否尚有意識,是否聽到了自己的話。此時,窗外忽有人笑道:「她一定是聽到了你的話,受了感動,所以才會流淚呀。」

嵇康、劉寶聞聲進來,嵇康聽說劉伶懷疑紡織偷了《原君書》,便上前將她扶起,道:「果真是你拿了的話,就交出來吧。劉伶不是有意沖你發火,他等著書急用呢。」語氣輕柔而舒緩,也沒有絲毫責怪的意思,卻產生一股讓人寧靜下來的魔力。就連劉伶也立即冷靜多了,覺得自己沖一名婢女吼叫,實在有些過分。

漢末設四鎮將軍,分別為鎮東、鎮南、鎮西、鎮北,掌征伐背叛、鎮戍四方。鎮東將軍統領青、兗、徐、揚四州,屯駐揚州,習稱淮南,曹操、劉備等均擔任過鎮東將軍,由此可見其地位。入魏后,淮南成為魏國戰略基地,直接威脅東吳政權。鎮南將軍統領荊、豫二州,屯駐新野。現任鎮東將軍毌丘儉及鎮南將軍諸葛誕是當今魏國唯一有實力與司馬氏相抗者,然諸葛誕與司馬氏是姻親,長女嫁給了司馬師、司馬昭之弟司馬伷,因而算是司馬氏一方的人。鎮東將軍毌丘儉才識拔干,早先與夏侯玄、李豐交好,二人被害后難以自安,后受嵇康和兒子毌丘甸鼓勵,終感念昔日魏明帝知遇之恩,想做拚死一搏。嵇康與毌丘甸圖謀此事已有幾月,除毌丘甸以家信方式與父親聯絡外,劉寶亦幾次往返于洛陽與壽春,以策劃周全。

劉伶道:「無話可說是吧?我走了,你可別再暗中跟著我。」

劉寶道:「壽春那邊倒是情勢樂觀。除了鎮東將軍外,又有一支生力軍加入。」

鍾會一怔,忙追問道:「東園命案我只是聽了個大概,那婢女紡織如何能肯定是吳人行兇殺人?」劉伶道:「這個說來話長,鍾司隸自可回官署查閱卷宗。」

劉伶道:「原來那黑衣男子叫鄧義。」想了想,又問道:「沛娘盛情,劉某十分領情,只是你為何要幫我,還如此鼎力相助?」史沛猶豫了一下,答道:「因為你們是『竹林七賢』。」

鄧義道:「現下所有的證據都指向史沛,廷尉府雖然暫時未發出追捕她的公文,但一定早認為她就是兇手。劉先生貿然跑去見鍾廷尉,等於要為史沛翻案,卻又拿不出證據證明她無辜。鍾廷尉再追問緣由,只怕會扯出一連串事端來。」

費運思量了許久,才問道:「沛娘想要我幫你做什麼事?」沛娘道:「目下我還不能說,日後要有借用之處時,我自會找你。」

馬昭莫名其妙,道:「沒有啊。」忽然有所醒悟,忙問道:「莫非劉先生想問是不是有人在這期間投藥下毒?決計沒有的事,我在櫃檯這裏接了漿水,直接上樓,送進房間,中間一步都沒停過。」

嵇康卻道:「但多一份力總是好的。一旦舉兵,就算文欽別有所圖,也再無退路,只能拚死向前。壽春那邊,自有毌丘將軍做主,我們暫且不必理會。倒是洛陽這邊,得趕緊想個法子才好。」想了想,又道:「這樣,煩請劉寶君明日一早走一趟毌丘府,或者乾脆將毌丘甸邀來東園,我們一道商議個對策。劉伶君,你便按照你的計劃,去查明馬市客棧的案子,如果真的不是沛娘殺人,再託付她去尋姓鄧的黑衣男子不遲。」

眾人聽了紡織講述,相顧駭然。好半晌,嵇康才道:「小娘子的意思,是東吳派人殺了王表道長?」紡織哭道:「除了吳人,還有誰想要王道長死?」

鄧義道:「先生沒有仇家嗎?」劉伶道:「你說呢?我一個大酒鬼,從不與人結怨,能有什麼仇家?」

劉伶道:「二位有所不知,姓鄧的……哦,就是那黑衣男子,我已經確認他就是姓鄧了,他剛剛來過。」大致說了經過。

紡織滿是淚痕的臉上露出一絲驚慌來,隨即抵賴道:「沒有,婢子怎敢偷朱夫人的東西?」

張小泉神情愈發凝重,問道:「第一個問的人是誰?」劉伶道:「一個很奇怪很神秘的人。」

劉伶一愣,隨即連連搖頭道:「這怎麼可能?我親眼見到路遺對郭麗照顧得無微不至。」鍾會道:「我就知道先生不會相信我的話。」轉頭叫道:「你出來吧。」

嵇康問道:「會不會兇手進去時,《原君書》就在王表道長手邊,兇手殺了王表道長,又順手拿走了《原君書》?」

劉伶見鄧義連堂堂司隸都不放在眼裡,料想也不會聽自己的話,心道:「鄧義雖未將信函上交,可跟在自己身邊著實可疑,說不定是想探究更多秘密。又或許是司馬師發現了什麼端倪,有意派他跟在自己身邊,他無論如何都不會離開半步的。再者說,鍾會自己就是司馬師心腹,又能有什麼重要私事,一定要跟我說?」於是解釋道:「阿義是我心腹,鍾司隸有話但說無妨。」

劉伶居然心中生出一絲暖意來,低聲答道:「多謝。」

嵇康奇道:「但若是托請沛娘相助,她多半會因此而知道我們密謀之事。她做了那麼多壞事,劉伶君還願意信任她嗎?是不是因為今晚出手救了你?」

劉伶既知史沛非但沒有殺死朱葛恪,還與劍傷郭麗一事無干,又知道她要挾費運之事,不過是聯手擒拿鄧義,雖然而今事態有了變化,但從始至終她都沒有做過壞事,已對她大起好感,本想告明已知郭麗等案真相,但轉念想到已答應了鍾會不再外揚,反正官府也不會再因為傷人殺人罪名追捕史沛,不必再節外生枝。至於《原君書》一案,而今已有了明確要追索的人,如果張小泉肯出面相助,應該很快就會有消息,所以也不必急在一時告知她情況。

劉寶聞言不免有些氣餒,道:「原來劉伶君連對方長什麼樣子都不知道,那要如何找起,總不能直接去找司馬師討人。」

劉伶恨恨道:「那寒江還想殺我呢。」嵇康這才知道劉伶曾經遇險,又聽說是為鄧義所救,嘆道:「此人心思當真捉摸不透。」

鍾會一怔。劉伶哈哈笑道:「開個玩笑而已,鍾司隸莫怪。」又轉頭命道:「阿義,你老老實實待到一邊去,做護衛要有做護衛的規矩,再胡亂開口,我https://read•99csw•com可要將你趕出去了。」鄧義居然躬身應道:「是。」

朱原君本是焦心如焚,聽了丈夫的指點,登時長舒一口氣,道:「到底還是夫君聰明,竟能這麼快想出這般對策。」

嵇康道:「各人都有優缺點,我嵇康也是如此,只要有共同的目的,願意為恢復皇室出力,都是值得信任的。」

輾轉來到首陽山劉伶家中后,費運叫出郭麗,將其帶到後院,有話沒話地閑扯了好一陣子。他內心深處也矛盾得厲害,不忍心傷害這個無辜的可憐女子,但為了自保,又必須得殺死對方。郭麗覺察到異樣,問到底出了什麼事。費運便問道:「如果情況有變,你會不會向官府告發我的身份?」

三年前,孫權病重,王表知其大限已到,無葯可醫,又料想孫權必不會輕易放過自己,便棄官逃走,然未出吳地,即被追兵捕獲,押回建業。面對暴躁狂怒的孫權,王表不慌不忙,自有一番說辭,自稱不是逃走,而是煉藥遇到了難處,須得回舊日住處取趙達著述《九宮算數》。

劉伶忙道:「這是我新請的護衛,名叫阿義。鍾司隸也知道,我家中出了不少事,可是嚇得人不輕。而今我雖然也隨身佩了兵器,但究竟只是擺設,萬一遇險,還得有個護衛才行。」

劉伶白了好友一眼,道:「派誰去大將軍府盯梢?嵇康,你,還是我?嵇康就不用說了,你也是儀錶堂堂的偉男子,我雖然瞻觀不佳,卻丑得太有特色,旁人一眼就認出來了。最重要的是,我見過姓鄧的兩次,卻也不知道他相貌到底如何。」

之前孫權寵信方士趙達,多次求其方術,卻始終不得。趙達死後,孫權懷疑其人留有遺書,甚至派人挖開了趙達墳墓,卻沒有任何發現,忽聽到王表稱趙達曾以《九宮算數》相贈,不由得半信半疑。等《九宮算數》呈到案前,比照趙達舊奏章筆跡,竟然一模一樣。孫權又命趙達妹辨認,趙氏亦稱是兄長筆跡,孫權遂再無疑慮,對王表恩寵如舊。

劉伶道:「呀,還真有可能。不是說兇手是東吳派來的嗎?紡織隨王表道長面見孫權時,還聽到孫權向王表道長打聽《原君書》呢。」又將嵇康、劉寶拉到房外,告知史沛與鄧義相約一事。

劉伶叫道:「你不是說要跟在我身邊保護我的嗎?」鄧義道:「劉先生根本就不信任我,我強行跟著又有何益?況且目下案情已然明了,司隸自會出動人馬追捕寒江及其同黨,先生危機已解,不必我再費心。」

郭太後手詔一事尚無實質性進展,便出了機密信函失竊一事,嵇康等人為查明黑衣男子身份及目的而大費腦筋,所幸對方尚無動靜。而舉事一事進行到此地步,也只能繼續下去。

紡織道:「婢子早在天黑前便取到了《原君書》,私下藏了起來。」劉伶道:「你既然已經得手,為何還有意到花廳侍酒?」紡織道:「婢子怕日後朱夫人發現書冊被調了包,會懷疑到婢子身上,所以想先行討好劉先生,埋個伏筆。」

史沛皺眉道:「《周易王氏注》?」劉伶忙道:「那是王肅作注的經書,所以我以為是鄧義暗中換走了書冊。」

劉伶道:「但你後來以花言巧語瞞過了所有人,還騙取了鍾司隸的信任,也可謂高明之極了。」

漢末設四鎮將軍,分別為鎮東、鎮南、鎮西、鎮北,掌征伐背叛、鎮戍四方。鎮東將軍統領青、兗、徐、揚四州,屯駐揚州,習稱淮南,曹操、劉備等均擔任過鎮東將軍,由此可見其地位。入魏后,淮南成為魏國戰略基地,直接威脅東吳政權。鎮南將軍統領荊、豫二州,屯駐新野。

劉伶問道:「足下是誰?是在跟蹤我嗎?」那男子道:「劉先生這麼快就忘記我了?」正是昨晚在東園差點兒殺了他的黑衣男子鄧義的聲音。

天光漸亮,一隻鳥兒撲稜稜飛到窗棱上,嘰嘰喳喳叫個不停。劉伶站起身來,伸了個大懶腰,道:「早起的鳥兒有蟲吃。我要趕早出門了,省得一會兒官府趕來東園調查命案,還要拉著我作證人。喂,你們兩個怎麼沒反應,是醉了嗎?」

雖則這件事並沒有被當成笑柄,而是成為名士互拼才華的雅談趣聞,但鍾氏兄弟只能繼續住在城中狹小的舊宅中,想來心裏並不好受。

張小泉緊緊追問道:「什麼奇怪的人,他什麼來頭?」劉伶道:「好吧,我實話告訴張鐵匠,那人就是嵇康曾拜託你打探,那個會使鄧氏刀法的男子,名叫鄧義,應該就是奮威將軍鄧展之子。」

紡織獃獃望了嵇康一眼,這才垂下頭去,雙手絞弄著衣角,抽抽搭搭地道:「書……婢子交給王道長了。」

夭夭桃李花,灼灼有輝光。

鄧義沉默片刻,拱了拱手,道:「先生保重,鄧某告辭。」

一名男子扶著拐杖從後堂慢慢走了出來,正是路遺本人。劉伶極為意外,忙搶上前扶住路氏,助他坐下。路遺受傷極重,坐定后喘了幾口大氣,才道:「劍傷郭麗的人,其實是我。」

那人果真就是女扮男裝的史沛,學著男子作了一揖,道:「史沛見過劉先生。」

劉伶道:「昨晚東園出了命案,鍾司隸沒趕去那邊嗎?」吏卒道:「司隸府一早接到了報案,鍾司隸另外派了官吏去東園處理,沒有親自去。」

東漢洛陽城已徹底毀於董卓之亂。當年董卓挾漢獻帝遷都長安,「盡徙洛陽人數百萬口于長安,步騎驅蹙,更相蹈藉,飢餓寇掠,積屍盈路……悉燒宮廟、官府、居家,二百里內無復孑遺」。曹植有《送應氏》一詩云:「步登北邙阪,遙望洛陽山。洛陽何寂寞,宮室盡燒焚。垣牆皆頓擗,荊棘上參天。不見舊耆老,但睹新少年。側足無行徑,荒疇不復田。」生動地描繪了洛陽的慘景。魏國洛陽城是魏文帝曹丕即位后重新修建,但基本保持恢復了東漢都城的原貌。城區大多為宮殿群及官署,居住區佔地不大,只在東面及南面有數個裡坊,居民亦多是達官顯貴,絕大多數官民都住在城外,尤以東郊和南郊最為集中。

因劉伶事先交代過,案桌上酒菜尚未收拾,不過已成殘羹冷炙。好在劉伶也不是真的打算來飲酒,他親自掩好門窗,先說了山濤所探得之事。嵇康沉吟道:「如此,只是進一步驗證了我們之前的推測,但還是不知道那黑衣男子的姓名,也不知道要去哪裡尋他。」

劉伶狐疑道:「該不會日後與史沛公平比武,也是你提出的條件之一吧?」鄧義道:「是。」

忽有兩名大漢不知從什麼地方冒了出來,朝劉伶逼來。劉伶心覺不妙,轉身欲走,已然來不及。那兩名大漢一前一後將他逼到牆角,一名大漢奪下劉伶腰刀,粗暴地將他推到牆上,喝問道:「馬市客棧的兩起案子,你都知道些什麼?」劉伶強作鎮定,道:「我能知道些什麼?」

劉寶道:「既然已經能夠確認姓鄧的是司馬師心腹,派人死守在大將軍府附近,總會有所收穫。」

而壽春一方,揚州刺史文欽亦加入了反抗軍隊伍,願意為鎮東將軍毌丘儉效命。文欽字仲若,與曹操同鄉。其父文稷一直追隨曹操左右,很受信任。文欽年少時即以名將之子、勇敢果斷而聞名,曾受魏諷謀反案牽連下獄,被判死刑,但曹操看在文稷分上,特別赦免了他。

費運忙提劍出來,卻見灰衣女子施然站在庭院中。她見費運欲拔兵刃,忙道:「我叫沛娘,是專程來找你的,我可以為你承擔殺人罪名,你也可以將下藥這類爛事都推到我身上,但你要答應為我做一件事。」又道:「郭麗雖然也是知情者,但她肯為你流淚,想來即使醒轉過來,也不會向官府告發你。你那劍未中要害,想必也是心神不定。既然天意如此,你不必再害她性命。我看得出來,你對她有情,若是你真的下了手,你這一輩子都不會安寧,那時你這個人就真的完了。」

他忽然開口,嚇了眾人一跳,而路遺的回答更是令人心驚,竟然承認道:「不錯,我確實是蜀國安插在洛陽的探子。」

既然必須取到郭太後手詔,即使比登天還難,也只能勉力一試。首先得找一個人,有進出皇宮的門籍,不會引起司馬氏的懷疑,最重要的是,這個人必須得是司馬氏死敵,絕對不會將毌丘儉將要起事的計劃泄露出去。嵇康選中的人選是賈褒。賈褒是李豐外孫女。之前李豐與夏侯玄等重臣密謀取代權臣司馬師元輔的地位,事情敗露,司馬師將李豐以極為殘忍的酷刑殺死,又將屍體送到廷尉府示眾。李豐家眷亦受牽連,被夷全族,只有女兒李婉因丈夫賈充是司馬師心腹,自己所生之女賈褒又許給了司馬昭嫡次子、司馬師嗣子司馬攸,因這兩層關係,終得免死罪,但亦遭流放。賈褒自小隨外祖父李豐長大,感情深厚,因而即使她已是司馬氏兒媳,卻還是有相當的不滿情緒。如果請她出面遊說,即使不能說服郭太后,但至少也能爭取到一個直通宮廷的聯絡人。

劉寶道:「我半醉,嵇康沒醉,他只是閉著眼睛迷糊,不願意理你。」劉伶笑了一笑,道:「那我走了啊。」

鄧義沉吟道:「會不會是客棧命案另有隱情,劉先生已然接近真相,真兇必須得殺你滅口?」劉伶道:「這才像句話。適才我是跟著客棧夥計寒江到了這裏,沒想到他人突然不見了,我則受人伏擊。」

鄧義點點頭,道:「昨晚史沛當面嘲諷我,我反唇相譏,稱她手上亦沾染了不少鮮血……」劉伶道:「結果她否認了?」鄧義道:「沒有。但我見她神色古怪,似乎有難言之隱,我覺得她應該不是殺人兇手。」

劉伶訝然道:「原來娘子姓史?莫非你是……唉,算了,知道那麼多有什麼用。沛娘一大早來東園找我,可是有什麼事?」史沛道:「我知道劉先生丟了要緊物事,我願意助先生一臂之力,從鄧義手中取回失物。」

劉伶道:「怎麼不見向秀?」張小泉道:「向先生早早離開了,好像說要去東園看看。」劉伶道:「我剛從東園過來,沒看到他呀。」

劉伶道:「你笑什麼,該不會被我說中了吧?」鄧義道:「旁人都說劉先生是個大酒鬼,每日都是迷迷糊糊,連人都認不清楚,實際一見,才知道先生想象力如此豐富,鄧義實在覺得有趣。」

黑衣男子既已取到《原君書》,卻仍冒險滯留東園,必是有事。會不會殺害王表的兇手是他同夥,同夥入房行兇,他負責在外read.99csw.com策應,被劉伶無意中發現蹤跡后,便有意將其引開,好讓同夥下手?這一解釋雖然聽起來有些勉強,倒也大致能夠說通。

趕來鐵匠鋪時,正見到女扮男裝的史沛一邊挑選比劃刀劍,一邊向鋪主張小泉詢問什麼。劉伶很是意外,忙奔過去問道:「沛娘是來找我的嗎?」史沛也很驚訝,道:「我不知道劉先生會在這裏呀,我只是來買把劍。」

劉伶道:「咦,聽起來你倒像是在為我考慮。那麼你說怎麼辦?寒江和那兩人都逃了,洛陽城這麼大,十余萬人口,憑你我之力,如何從茫茫人海中找到他們?」

劉伶聽到這裏,這才恍然大悟,道:「灰衣女子沛娘的目標明顯是黑衣男子,她應該是跟隨後者來到劉家,暗中監視。當黑衣男子潛入我家書房翻尋物件時,沛娘就躲在外面。但這時候,路遺……不,應該叫你費運,你在後院挺劍刺中郭麗,沛娘聽到動靜,過來查看,被你覺察。沛娘戴著斗笠,你不知其來歷,但她卻看到你的面容,又知道是你殺死郭麗,所以你非得殺了她不可,你二人由此動上了手。黑衣男子聽到動靜,忙退出房來,正好被我妻子看到。這男子本能地想要殺人滅口,但他心中尚有人性,臨到面前,最終還是沒有對一名孕婦行兇,只將我妻子推倒在地,便往後院跑去,由此出現了我後來親眼見到的三人鏖戰的局面。」

鄧義武藝高強,又有長兵刃在手,只一招便刺中那手執短刀的大漢。那兩人見對手身手了得,難以招架,忙轉身逃走。鄧義提刀急追,欲先殺一人,再留一人活口,逼問真相,卻不想右腿忽然被人死死抱住,轉頭一看,才發覺是劉伶。

劉伶真情流露,立即引發了鍾會的警覺,也跟著追問道:「劉先生謝費運做什麼?」劉伶忙道:「鍾司隸應該已經知道東園發生了命案,死者是道士王表,他的婢女紡織聲稱兇手是吳人,我本來還以為追查吳國探子一定很困難,想不到竟跟馬市客棧又聯繫上了。」

劉伶問道:「鍾會認得你嗎?」鄧義道:「不認得,從來沒見過。」

劉伶一直等到鄧義走遠,這才轉身,正打算先去鐵匠鋪,忽見到一名夥計打扮的男子從馬市客棧出來。他記得那次與嵇康及廷尉長官鍾毓一道到客棧時,見過這夥計,正是命案當晚當值的夥計寒江,心中不由一動,暗道:「原來寒江人就在客棧中,適才馬店家為什麼要對我撒謊?難不成事情跟店家及寒江都有關係?」見寒江疾步走到街口,折向南面,往洛河方向而去,不及多想,忙跟了過去。

不出一月,便聽到孫權病歿的消息,紡織由此大大鬆了一口氣,稱:「這下好了,老皇帝死了,新皇帝年紀還小,應該顧不上來追捕道長了。」王表卻道:「孫權為人妄自尊大,知道我騙了他,必不會就此甘休,即使他人死了,怕也是留下遺詔遺命之類,務必要殺我而後快。」

劉伶聞言,忙奔到王表房前,不顧看守僕人的阻攔,強行闖了進去。然四下搜尋一遍,並不見《原君書》。劉伶乾脆大著膽子掀開幔布,往王表屍體身上摸索,仍一無所獲,便又出來盤問紡織。

張小泉道:「不是說東園很大嗎?錯過了也說不準。劉先生,我有個問題,希望你老老實實回答我。」劉伶道:「張鐵匠怎麼這般嚴肅,出了什麼大事嗎?」

昨晚王表命案,東園諸人推測是吳人所為,順手盜走《原君書》的也應該是吳人,而今既知寒江是東吳探子,便有了追蹤《原君書》的線索,當真是天上掉下來一個大餡餅。劉伶素來不善掩飾情感,聞言大喜道:「多謝,多謝你。」費運莫名其妙,問道:「先生謝我做什麼?」

劉伶半信半疑,道:「你不會再對我動手?」鄧義道:「決計不會,我可以對天起誓。」又道:「那兩人未能得手,又就此逃脫,怕是不會就此善罷甘休,還會再次對劉先生下手,看來我得暫時跟在先生身邊,好保護先生。」

鍾會道:「正該如此。」略一躊躇,即道:「阿義,你先退出去,我和劉先生有些私事要談。」見鄧義仿若未聞,絲毫不動,不由得愕然地望向劉伶。

劉伶一到庭院,便將嵇康和劉寶扯到一邊,問道:「天這麼冷,又出了命案,你二位還睡得著嗎?不妨到花廳去飲酒,還能暖暖身子。」

劉寶忙道:「這件事當真是萬幸,我在半途遇到了信使,將他攔了下來,往回走時,第二名信使又到了,兩封信都原封不動地帶回了洛陽,這才沒有釀成大禍。」又道:「這毌丘甸如此毛躁,完全沒有名將之子的風度,嵇康君可不要太指望他。」

離開客棧,劉伶問道:「要不要趕去廷尉府,請鍾廷尉派出人手,追捕客棧夥計寒江?」鄧義道:「劉先生是在跟我商量嗎?那麼廷尉府要以什麼罪名通緝追捕寒江呢?先生不過是因為跟蹤寒江而遇險,但要殺先生的人並不是寒江,目下也無法確認那兩人是否就是寒江同黨……」

張小泉嘀咕道:「婦道人家,只看不買,以為挑鞋子呢。」又道:「劉先生,你隨我進來,我有事告訴你。」

劉伶道:「你要跟著我查案,料來我也甩不掉你,我只能勉強同意,但你要說實話,你到底為何如此關注客棧命案?可別再跟我說是什麼個人興趣。」鄧義略一遲疑,即答道:「因為史沛。」

鄧義忙問道:「先生受傷了嗎?」劉伶道:「沒……沒有……」鄧義道:「那先生拉住我做什麼?我還要去追那兩人呢。」劉伶道:「別……別走……」

史沛道:「那好,先生若要尋我,請來太學附近的學子客棧。」劉伶道:「多謝,我記下了。」

攜手等歡愛,夙昔同衾裳。

劉伶道:「如此說來,你還真是深謀遠慮啊。你是何時將書冊交給王表的?」紡織道:「我聽到南面沒了歌聲,等了一會兒,料想王道長已然回房,便摸黑過來,將書冊交給了他。他誇讚婢子做得很好,讓婢子先回去後院,免得旁人起疑,於是婢子就走了。」

這個人,便是大難不死的郭麗了。費運雖然將殺人罪名嫁禍給灰衣女子沛娘,並取信於眾人,但一旦郭麗醒來,他的謊言便會立即被戳穿,是以他必須再次對郭麗下手,讓她永遠無法開口。於是他以照顧郭麗的名義留在了劉府,並將迷|葯下在了酒罈中,由此先後放倒了兩名吏卒和劉伶、阮籍。

費運看了鍾會一眼,低下頭去,道:「慚愧。」又道:「也不是瞞過了所有人,還是有人知道真相。」

鍾會見鄧義堅持如此,劉伶也任其為之,不加干涉,只好點了點頭,道:「劉先生可知那日在首陽山寶宅,殺傷郭麗的,並不是那灰衣女子沛娘?」

呂安點點頭,道:「明日一早,我便會派人去報官。這間房既是命案現場,只能暫時封閉,不能儘快入殮,實在委屈了王表道長,不過這也是沒法子的事。各位,請先回房歇息,我會加派人手在客館周圍,加緊巡查。」

鍾會遲疑許久,又瞟了鄧義一眼,見他面無表情,彷彿木頭人一般,一副漫不經心的樣子,便道:「我今日所言之事十分重要,決計不能外傳,劉先生的為人,我自是信得過,只是先生身後的這位護衛……」

他素來是眾人之首,既如此說了,旁人便再無異議。三人不再論事,將就著剩菜開始飲酒,氣氛凝重而沉悶。

鄧義緊追幾步,問道:「劉先生可有什麼線索?」劉伶怒道:「你能不能離我遠點兒?昨晚你可是要殺我。」鄧義道:「抱歉,我那時……」劉伶忙道:「別說抱歉,我也不需要聽到你的抱歉,只要你離我遠點兒就行。」鄧義沉默片刻,輕喟了一聲,當真走了開去。

回到客館,眾人仍聚在王表房中,王表舊婢紡織已聞訊趕到,伏在舊主人屍首上痛哭不止,呂安等人根本無法問話。

劉伶道:「既然朱葛恪是中迷|葯在先,那迷|葯只有你和寒江才有,那麼寒江一定涉入其中了。」

剛好前院有些動靜,郭麗擔心主母朱原君有事,便欲先去查看。那一刻,費運忽然下定了決心,挺劍刺中了郭麗。

劉伶道:「你是不是喜歡史沛?如果你承認你喜歡她,我便會信。如果你否認,我不信你會不辭勞苦,四處奔波,只是一心要為她洗脫冤屈。」

劉伶怪笑著問道:「你肯定沒有其他原因嗎?」鄧義先是愕然,隨即搖了搖頭。

劉伶道:「《周易王氏注》?那是王肅所注經書。」朱原君道:「就是因為這個,我才格外擔心害怕。若是司馬昭派人偷走了《原君書》,書丟了倒也無所謂,可之前夫君對司隸校尉鍾會撒謊一事不就敗露了嗎?」

史沛卻是不解,問道:「什麼說得通了?」劉伶「哎喲」一聲,不及回答,只道:「沛娘好意,我劉某銘記於心,但目下的難處是,《原君書》不在我手中。既然鄧義非要得到《原君書》不可,我只能先去追回失書,到時再請娘子幫忙,如何?」

馬昭想了想,道:「應該是次日一早吧。按照慣例,輪完夜班可以休息一日,但第三日張亮仍然沒來客棧,可就有些奇怪了。但當日客棧發生了命案,上下手忙腳亂,也沒人顧得上管他,我實在想不到他……」嘆了口氣,又問道:「怎麼不見廷尉府派人與劉先生同來?」

鍾會道:「當然不是。只是這件事……」見自己一再明言暗示,劉伶仍沒有要屏退鄧義的意思,只好告道:「殺傷郭麗的人,不是沛娘,而是路遺。」

劉伶聽聞自家舊宅後院挖出一具屍體來,登覺毛骨悚然,呆在那裡,一時說不出話來。

劉伶道:「你小子就是想賴在我身邊。說,剛才那兩人是不是你手下,你們有意串通好了演一齣戲,好讓你順理成章地跟在我身邊?」

劉伶大為驚異,忙問道:「馬市客棧夥計張亮?他是你同黨嗎?」費運道:「是,張亮也是蜀國探子,只是比我早來洛陽幾年。我那時不知張亮已死,到船上沒找到他人,便回去首陽山了。」

費運點了點頭,道:「寒江殺朱葛恪和張亮只有一個可能,他是吳國的探子,早已發現了端倪。」

昨晚劉伶遇到鄧義時,對方不是一直逗留不走,而是正要到東園竊書,只是尚未行動,便意外被劉伶撞破了行蹤。之後又殺出了史沛,更兼之客館紛紛擾擾,明顯出了大事,他料想盜書一事難成,便先行逃離。問題隨之而來,既然不是鄧義偷走了書冊,還有誰一心要得到《原君書》呢?

劉伶便拱手道:「既然這件事如此重要,鍾司隸還是不要告訴我的好。我只是一介布衣,又是個酒鬼,本就對世間事務沒有多大興趣。」

鄧義不動聲色地問道:「劉先生懷疑我是受命來監視你的嗎?」劉伶笑道:「這可是你自己說的,我可沒說。」

嵇康沉吟道:「雖然事情起了變化,但我們不能自亂陣腳。這樣,我們

https://read.99csw.com還是按照原計劃來,劉伶君去查馬市客棧的案子,我和劉寶君來追查《原君書》下落。」

劉伶道:「你認得他嗎?」費運道:「不,不認得,朱葛恪只是假名而已。我和張亮既都在馬市客棧做事,便將那裡作為聯絡處,信使自蜀地來,住進客棧時,會隨意選一個吳國大臣的名字,改音或是改筆畫,我和張亮一聽,便知是自己人。」

史沛連連搖頭道:「這不可能,鄧義很肯定地要我拿《原君書》去換劉先生失物,他手上絕沒有《原君書》。」劉伶嘆道:「如此,便說得通了。」

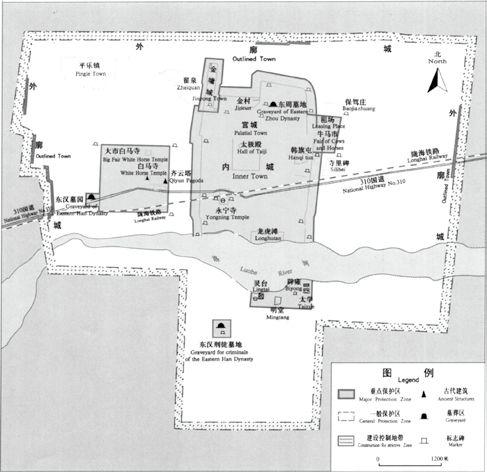

漢魏洛陽故城保護範圍圖

然王表既知孫權命在旦夕,當然要處心積慮地逃走。某日,他借口帶紡織到山上採藥,終自水路逃脫,暫時棲身在朋友家中。

鄧義先是愕然,隨即笑了起來,露出一口好看的牙齒。

劉伶、鄧義二人來到永和里鍾府,劉伶凝視著已被歲月風霜剝蝕的鍾府牌匾,嘆道:「兄長任廷尉,弟弟任司隸,兄弟二人權柄如此顯赫,卻還住著這樣一處小宅子,也算是報應了。」

鄧義又插口問道:「你是蜀國大將軍費禕從侄,來洛陽做探子,想必身份地位不低,竟會不知道蜀國還有其他探子在洛陽嗎?」

劉伶「哎喲」一聲,轉身就逃,跑出幾步,不見鄧義追來,便停了下來,想了想,又回來問道:「原來足下也是個相貌堂堂的英俊男子,卻不知為何總偷偷摸摸做些見不得人的事?」鄧義不答。

然到黃公酒壚附近時,費運看到了躲在竹林中的沛娘,心知不妙,但因有把柄被握,仍不得不勉強進林見她。沛娘早已猜及費運欲殺郭麗是因為他是蜀國探子,告知他若是就此逃走,魏國自然會追捕他,而蜀國因他未能殺死郭麗完成任務,也不會放過他,倒不如拿情義賭上一賭,只要郭麗對他有意,不說出真相,一切便可暫時隱瞞下來,魏國不會發現他身份的秘密,他對蜀國也可以交代說已策反郭麗為己所用。

劉伶道:「那好,我晚些再來一趟。如果寒江回來,煩請店家轉告他一聲,說我找他有事,讓他務必留在客棧等我。」馬昭應道:「那是自然。」

那日,費運收到蜀地緊急密報,得知魏降將郭修刺殺了大將軍費禕,他自然大是悲憤。然郭修既是偽降,消息傳到魏國,其家眷很快就會被赦免,包括郭麗在內。郭麗本來就不情願做蜀國的密探,之前也是受逼不得已為之,藉此機會向官府告發費運蜀國探子的身份也未可知。好在魏國也才剛剛收到郭修刺殺費禕的消息,費運只要搶在官府之前找到郭麗,將其殺死,便可除掉這一隱患。

費運道:「不是,牽入沛娘,只是我的託詞。那葯是一年前我在客棧收拾客人房間時,從地上撿到的。起初我不知道裏面的粉末是什麼,拿給略通藥理的寒江看了,他說是迷|葯,用曼陀羅花製成,那是一種只有南方才有的花。我雖然奇怪寒江怎麼會知道這些,但偷藏客人遺留之物總是不對,也就沒有多問。後來我們將那瓶葯分了,我和寒江各拿了一半,預備留著日後他用。」

史沛道:「劉先生不必言謝,只怕我能做的也不多。昨晚我與鄧義交談過,他願意還回失物,但有一個條件,要我拿《原君書》去換,這是我今日一早來找先生的緣由。」劉伶聞言,一下子愣在當場。

劉伶道:「廷尉府忙著呢。」又道:「當晚張亮將漿水交到店家手中,店家就直接送去朱葛恪房間了嗎?一路上,有沒有發生什麼意外?」

劉伶道:「後來在竹林截殺你的那些人,是不是蜀人?因為你不但沒有殺死郭麗,還一直在照顧她,所以他們生了氣,專程趕來殺你?」費運道:「那些人我見是見過,是米店的夥計,但真實身份是什麼,我也不知道。也許是蜀人吧,是沖我和郭麗來的。」

嵇康皺眉道:「這應該不可能吧,劉伶、王表二位住在不同的院子,方位全然不同。」劉伶道:「就算房間會弄錯,人總不會錯吧,瞧瞧我這身板,跟王表道長差別可太大了。」

張小泉卻不由分說,上前拉起劉伶便往外走,告道:「我沒有報官,還將屍體重新用土淺淺掩住了,原是想找先生當面問清楚后再說,先生這就隨我去看個究竟吧。」

劉伶本想繼續追問鄧義為何留信不發,但又覺得雙方立場敵對,一旦話題挑明,便再無迴旋餘地,於是便打消了念頭,問道:「難道你認為史沛不是殺死朱葛恪和張亮的真兇,內中另有隱情?」

但如果沒有朝廷內部力量支持,僅憑毌丘儉手中的兵力,怕是難以撼動司馬氏根本。尤其是毌丘氏手下淮南兵將家眷盡在內地,若是不能名正言順地起兵,不能裡應外合,司馬師只需派大軍攔截死守,淮南軍顧慮家眷安危,根本無心久戰,這也是嵇康一再勸毌丘儉延遲起兵計劃的根本原因。

劉寶已從嵇康口中得知首陽山劉府發生了一系列事件,又見房中氣氛沉悶,便開玩笑地道:「劉伶君,你是不是被什麼人盯上了?」劉伶嘆道:「那些人盯上的不是我。不過好像確實我人在哪裡,哪裡就會有事。」

鄧義道:「昨晚在東園,劉先生意外道出我姓氏,又說了那樣一番話,我一時心亂,想殺先生,只是本能,想保護自己,但目下我再無加害先生之意。我若有半分要害先生之心,適才怎會出刀救你?」

剛到門前,便有僕人迎了出來,徑直引劉伶進來客廳。劉伶一跨入門檻,便吸了幾口氣,道:「這是石葉之香嗎?原來鍾司隸也好這個。」

劉伶便又問費運道:「郭麗醒來后並沒有舉報你,你本已完全逃脫了嫌疑,為何還要主動向鍾司隸自首坦白?」

鄧義道:「劉先生想幫史沛洗脫罪名,事出有因,我很明白。我出手相幫,則是不想在跟我比武之前,她因殺人罪名被官府逮去。」

入魏后,文欽官運亨通,歷任廬江太守、鷹揚將軍、冠軍將軍、前將軍、揚州刺史等職。其人浮夸好戰,雖然多有戰功,但卻貪圖名利,常常謊報俘虜人數,以獲得朝廷厚賞。之前曹爽執政,因文欽做過自己的門客,對其聽之任之,但司馬懿上台後,厭惡文氏作為,對其冒功行為予以壓制。文欽對此很是不滿,常常痛罵司馬氏專權。毌丘儉既預備舉兵反抗司馬氏,便想壯大隊伍,他既知文欽心懷怨恨,便以上司的身份多方安撫,贈以厚禮。文欽由此感念,與毌丘儉交好,得知他欲反抗司馬氏后,亦表示願助一臂之力。

鍾會見劉伶神色,問道:「難道劉先生不信?」劉伶笑道:「雖然這話是從堂堂鍾司隸口中講出,但我實在沒法相信啊。現場只有三個人,如果不是沛娘行兇,還會是誰,是路遺還是郭麗?」見鍾會又望向鄧義,不由一怔,問道:「難道鍾司隸懷疑是我的護衛阿義?」

鍾會將劉伶拉到一旁,低聲道:「我要說的這件事十分重要,不能再讓旁人知曉。」

一旁鄧義忽插口問道:「你為什麼要殺傷郭麗?你是不是蜀國姦細?」

荀勖也是當世書法繪畫名家,得知事情究竟后,決定以其人之道還治其人之身。剛好鍾氏兄弟花了一千萬錢在西城郊外修建了一所精美奢華的住宅,號為「西泠」,欲與東郊呂安東園一較高下,剛剛落成,還沒有搬進去。荀勖悄悄溜進新居,在牆壁上繪上鍾會已故父親鍾繇畫像。鍾氏兄弟興高采烈地來到新居時,突然見到父親遺像,容貌、服飾一如生前,栩栩如生,呼之欲出,不由得雙膝跪倒在地,傷痛哭泣。作為人子,也不能就此抹去亡父畫像,否則便是大大的不孝。這所花費巨大的「西泠」豪宅最終只能被閑置一旁,淪為廢宅,成為狐兔出沒之處。

劉伶早已知悉郭氏兄妹大受朝廷封賞一事,問道:「郭麗一案不是早已了結了嗎?」也不問鍾會為何不調派人手追捕史沛,只靜待對方解釋。果然鍾會道:「我遲遲沒有發出緝捕灰衣女子沛娘,實是發現此案另有隱情。」

劉伶本來以為之前是馬昭撒謊,聽了這話,才感釋然,但如此就表明馬昭並不知悉寒江之事,等於這條線索又斷了。

劉伶道:「這個怕是極難。嵇康是藥石行家,說那迷|葯無色無味,只略有香氣,但他從未見過,也不知道來源。」

費運道:「沛娘既擔下了殺人罪名,官府必定會全力追捕你,你一旦受擒,酷刑之下,還是會招承出我來。」沛娘道:「我可以向你保證,事情絕不會到那一步。」費運思慮一番,終於還是點頭應允。

那盤問劉伶的大漢便拔出刀來,刀出鞘一半,旋即皺眉道:「這是什麼破銅爛鐵!」順手扔到一邊,從自己腰間拔出一把短刀,直朝劉伶要害扎來。劉伶無處可逃,心知無幸,「媽呀」叫了一聲,緊閉起雙眼……

王烈深信弟弟被殺跟他在江東惹下的禍事有關,便上前拉起紡織,勸道:「事已至此,哭泣也是無用,還是儘快找到兇手要緊。你一直跟在王表身邊,可知道他在江東惹了什麼事,這才不得不逃回中原?」紡織哭哭啼啼地道:「全是因為那個東吳老皇帝。」

鍾會道:「蜀、吳兩國均選中馬市客棧為聯絡點,蓋因其地處鬧市,人流最大,方便掩護。查封馬市客棧不是什麼難事,但蜀、吳探子的活動卻不會就此絕跡,他們會轉移到他處,或許東郊客棧,或許南市客棧,等等,再追查起來,未免費事,不如佯作不察,留下馬市客棧這個窩點,為我所用。」

劉伶又安慰了朱原君幾句,扶她睡下,這才掩門出去。他在妻子面前鎮定自若,內心卻如排山倒海,焦灼萬狀,當然也不僅僅是因為《原君書》失竊一事,東園素來平靜,今晚卻發生了這麼多事——書冊失竊,道士王表被殺死於卧房中,黑衣男子與灰衣女子再度同時現身,這肯定不是巧合。

劉伶道:「喂,站住!」鄧義道:「先生還有何指教?」劉伶走到他面前,行了一禮,道:「謝謝你今日救了我。」鄧義立即還了一禮,道:「我也曾起意要殺先生,今日之事,就當扯平,先生不必再放在心上。」

原來郭修手下確實有個武功高強的親兵衛隊長,名叫路遺,但已在西平之戰中被蜀將姜維殺死。郭修降蜀后,大將軍費禕常與其交談,了解到一些情況,隨後派得力手下從侄費運冒路遺之名,趕來洛陽,專事打探魏國軍政機密。起初,郭麗受父牽累,被沒為官婢,但後來她被賞賜給了鍾會。鍾氏兄弟均是司馬氏心腹,朝廷重臣,鍾毓名列九卿,鍾會更是位在九卿之上,若能在鍾府安插一名內應,將會大有裨益。於是費運便以郭麗同鄉的身份登門拜訪,設法見到郭麗后,以郭修書信示之,並告知了自己九-九-藏-書的真實身份,要求郭麗為蜀漢刺探情報機密。郭麗起初不肯答應,但費運以其父郭修性命要挾,郭麗受逼不過,只得勉強同意。

果然不久即有官兵四下搜捕王表,稱其以丹藥害死了老皇帝,竟給王表加上了弒君的罪名。朋友雖未告發王表,卻也不敢再收留他,只督促他快走。既在江東已無容身之地,王表便輾轉逃回中原,棲身在兄長處,而今又隨王烈一道來洛陽訪友,料想這裡是魏國中樞之地,吳國君臣再如何懷恨惱怒,也是鞭長莫及。

昔日繁華子,安陵與龍陽。

及時救下劉伶的灰衣女子沛娘又是因何目的來到東園呢?似乎近來她的行蹤與劉伶緊緊聯繫在了一起,劉伶人在哪裡,她便會在哪裡出現。沛娘要殺黑衣男子,是顯而易見之事,莫非她已經知道黑衣男子志在《原君書》,之前並未得手,應該還會再度出馬,於是她一直在暗中盯著劉伶,好由他追蹤到黑衣男子下落?

這「回話」,迄今尚未等到。嵇康有足夠的把握相信賈褒不會向司馬氏告密,但卻不能肯定她是否還會願意出手相助。

劉伶愣了愣,道:「我一個酒鬼,能有什麼看法?沒什麼看法。」又指著費運問道:「既然鍾司隸已經知道他是蜀國探子,為何他人還在這裏,沒被逮進司隸府大獄?」鍾會道:「這些案子能夠真相大白,全是費運自己交代了出來,所以我想給他一個改過自新的機會。」

劉伶聽劉寶說完揚州刺史文欽加入一事,不喜反憂。劉寶知其曾任建威參軍,在軍中日子不短,多少知曉些軍事,忙問道:「怎麼,劉伶君覺得文欽不可信任?」劉伶道:「文欽為人貪婪,與前大將軍曹爽是一丘之貉,怕是他與毌丘將軍結交,也只是貪圖厚報。」

費運道:「誠如劉先生所言。」嘆了口氣,道:「當時我本來是要逃走的,可劉先生認出了我,我只好不動,任憑司隸官差將我擒住。」

劉伶大吃一驚,問道:「朱葛恪也是蜀國探子嗎?」費運道:「朱葛恪只是信使,是來送信的。」

劉伶聽聞《原君書》失竊,臉色頓時大變。朱原君忙告道:「我將書收在枕頭中,總以為日日都能摸到,萬無一失。可適才我聽到客館那邊動靜不小,心中隱約覺得不妥,便將《原君書》掏了出來,才發覺書冊早被人調了包,塞在枕頭中的,是一本《周易王氏注》。」

嵇康道:「不管怎樣,我們總算知道了黑衣男子名叫鄧義,而且他絲毫沒有要拿信函告發我等的意思,這是一件好事。」

劉伶思忖片刻,道:「這倒是不難解決,夫人可以說你不想讓我總將書冊借給朋友們翻看,所以自己私下藏起了《原君書》,我一直不知道,還以為書在暗格里。後來首陽山宅子出了事,我發現書不見了,便以為是黑衣男子拿走了。」

鄧義還待再問,鍾會有些不滿地道:「劉先生,你這位護衛阿義,可不是凡人啊。你從哪裡尋來這麼個人?」劉伶笑道:「如果我說是天上掉下來的,鍾司隸信不信?」

鄧義道:「那兩人是什麼人?」劉伶沒好氣地道:「你問我,我問誰去?」

嵇康料想劉伶有事,便點頭應允。三人一道往客館花廳而來。

劉伶聞言,轉頭看了鄧義一眼,道:「果然是寒江。」又問道:「既然你不是受沛娘脅迫,你又如何知道她的名字?」費運道:「因為那晚她真的來過。」

劉伶轉過頭去,狐疑地望著王烈,王烈卻是一副一無所知的茫然表情。紡織忙道:「不是王烈道長,是王表道長。」

劉伶道:「莫非你想請張鐵匠相助?」嵇康點點頭,道:「市井之人,只有市井之人才能尋到。其實我們也不是要置寒江于死地,他是吳人,立場不同,各為其主而已,我們只要取回《原君書》即可。」

劉伶滿口應了,遂拱手辭出。他見鄧義仍候在門外,便過去上上下下打量了他一番。

嵇康思忖片刻,點頭道:「如此也好,就按劉伶君說的辦。反正尋找姓鄧的這件事,可以暫時緩上一緩。那姓鄧的拿到了機密信函,卻沒有向司馬師告發。今晚劉伶君在花園當著他面,婉轉提及,他卻不肯明言,既不承認也不否認信函一事,必定有其意圖,我們不妨靜觀其變。除此之外,也應該有個應對之策。劉寶君,你不妨將壽春之事再說一遍。」

劉伶大為意外,問道:「怎麼會是你?你不是一直以郭修將軍舊部身份照顧郭麗嗎?而且之前你一直堅稱兇手是沛娘,沛娘自己和郭麗也都沒有否認啊。」路遺道:「確實是我。沛娘沒有拆穿我,應該另有目的。」

王表漫遊江東時,頗有名氣,百姓慕其仙風道骨,奉其為「神」。而東吳皇帝孫權想要追求長生不死,自方士趙達死後,一直想要再尋一位高人襄助自己,聽聞王表有「神」名后,大喜過望,派中郎李崇尋到王表,當場封王表為輔國將軍羅陽王,並接到建業,隆重招待,專門在皇宮正東門蒼龍門外為王表修建了第舍。孫權本人崇尚儉素,他自己所居宮殿不起高台,許多建材還是拆除武昌宮后運來再利用,宮室中也沒有任何裝飾。而孫權為王表修建宅子時,不惜花費巨資,雕樑畫棟,富麗堂皇。除此之外,王表每日飲食,均是孫權派近臣從宮中送來,可謂禮遇備至。

鍾會無奈,只得任憑鄧義留在房中,令餘人退出,請劉伶坐下,這才開言道:「我請劉先生來,是為郭麗一案。」

不想走出一段,鄧義仍然不疾不緩地跟了上來。劉伶頗為惱怒,道:「你以為你捏住了我的小辮子,我就拿你沒辦法了嗎?」鄧義搖頭道:「我不知道劉先生在說什麼。我來這裏,是因為兩件案子,朱葛恪和張亮命案。」

二人一前一後走出堆棧區,回到街道。劉伶忽頓住腳步,笑道:「你不覺得奇怪嗎?這件案子本該由官府去查,洛陽縣也好,河南府也好,廷尉府也好,司隸府也好,總之是官家人的活兒,為何現下是我二人在忙活?」

丹青著明誓,永世不相忘。

另一名大漢聽到附近有些動靜,立即警覺起來,忙道:「不必再問了,快些動手,以免夜長夢多。」

一念及此,劉伶忍不住地打了冷戰,不由自主地四下望了一眼,暗處總有人盯著自己,可實在不是什麼好受的滋味。

黑衣男子定當是為《原君書》而來,以《周易王氏注》掉包者,也應該是他。朱原君因為懷孕,天一黑便要躺下歇息,所以竊書必定是在那之前。想來黑衣男子白日便已設法潛入呂宅,東園佔地極大,林木蔥鬱,藏身極為容易,他暗中窺測,不難等到合適的機會。只是有一點,黑衣男子是如何知曉《原君書》藏在枕頭中呢?若論書房暗格算是時下頗為流行的經典外,枕頭可不是那麼容易想到的,尤其是男子。

鄧義忽又插口道:「這個不難推知,據說王表是東吳皇帝孫權臨死前指名追索的人之一。」

願為雙飛鳥,比翼共翱翔。

鍾氏兄弟地位雖高,卻不掌管軍事,雖然也時常在家中私下談論政事,卻並未有多少實質性的軍事機密,因而郭麗偷聽到的情報並沒有多大價值。蜀漢一方不知就裡,認為費運辦事不力,多有責難之詞。費運也懷疑郭麗有所隱瞞,還想再催逼時,事情又出了意外,鍾會夫人竟將郭麗轉送給了劉伶夫人朱原君。如此,等於郭麗再無任何利用價值。費運後來雖然也以同鄉的身份去找過郭麗幾次,但也只是日常探望,並沒有指望從她口中得到任何情報。再後來,劉家毫無徵兆地搬去了首陽山,費運聽說郭麗也隨著主母一道去了,因路途頗遠,便再未聯繫。

鍾會本想再追問鄧義來歷,料想劉伶也不會說實話,便道:「事情前後經過,劉先生都已經知道了,可有什麼看法?」

劉伶很是意外,道:「你小子儀錶堂堂,應答得體,又很有禮貌,若不是知道你是……那個,還真以為是個不錯的年輕人。」見對方沉默不應,便嘆了口氣,道:「我們回馬市客棧吧。」

費運因叔父費禕已遇刺身亡,自己失去了重要靠山不說,他所負責的內應郭麗恰恰是行刺者郭修的女兒,他又一再放過郭麗,料想即便逃回蜀國,也必會被下獄處死。聽了沛娘一番分析,不免心有所動,於是同意先按照沛娘的建議去做。

劉寶道:「這一次,對手不是普通人,怕是要藉助司隸的勢力了。」

鄧義見大漢已然拐過巷口,不見了身影,只得嘆了口氣,收刀入鞘,將劉伶扶起來,道:「若不是我了解劉先生為人,幾乎就要認定你是有意偏袒那兩人。」

然事情進展並不順利。當嵇康托中間人找到賈褒說出所請時,賈褒默然不應,但也未告發中間人或是將其逐出門外,顯然內心尚在作激烈的爭鬥。許久之後,她才答道:「這件事,我得多思慮些時日,請夫人先回去,等我回話。」

劉伶奇道:「怎麼,司馬大將軍也關註上了這兩起命案,莫非朱葛恪或是張亮是什麼了不得的人?」鄧義道:「不是,我只是個人有興趣。先生一向是世外閑人,又為何要追查這兩件案子?」劉伶道:「我說了你也不會懂。就當我跟你一樣,個人有興趣吧。」

張小泉正色道:「劉先生,我昨晚真的去你那處位於永和里的宅子住了。先生不是說尊夫人一直說那處宅子有股濃重的殺氣和血腥氣嗎?我想朱夫人是名相士之女,雖未習得相術,但想必仍有慧根,或許真是有什麼鬼祟也說不準,於是四下仔細找了一番,還特意到對面鍾府找下人借了鐵鍬鋤頭,最終發現後院小花園中,埋有一具骸骨。」

當然孫權貴為一國之主,也不會白白討好一個陌生道士,有付出,就要有回報,下令王表為他煉不死葯。王表自知世上並沒有什麼長生不老葯,但又貪圖榮華富貴,於是答應了下來,不時煉一些進補滋潤的丹藥敷衍孫權。因為王表善觀天象,每每預測吳地旱情水災,無不靈驗,因而吳國上下都對其本領佩服之至,孫權也從未懷疑王表所獻丹藥有假。

劉伶聞言很是意外,道:「馬市客棧出了這麼多事,蜀、吳兩國都有探子安插在那裡,足見是龍蛇混雜之地,以鍾司隸一慣之強硬做派,竟然不派人查封客棧嗎?」

費運道:「郭麗知道沛娘打算要挾我后,很是擔心,怕沛娘逼迫我去做不好的事,於是勸我向鍾司隸自首,稱鍾司隸恢宏大度,一定會在司馬大將軍前力保我無事,我考慮許久,最終還是決定聽從郭麗的勸告。」

就算黑衣男子已留意東園多日,猜及書冊收藏處,取到《原君書》時,應該是在天黑前。他既得手,為何沒有立即離開,還一直逗留在客館附近?莫非他還身負另一項使命,即殺死道士王表?