第十章 藍玫瑰(V)

並且在閑暇時搞搞園藝,奇迹般創造了藍玫瑰……嗎?

鮑勃彷彿閑聊一般,在電話另一頭開著不合時宜的玩笑。

「入口有一個,每層樓電梯廳各有一個,不過最長只能保存六小時錄像。推測死亡時間前後的錄像早就被覆蓋,找不回來了。」

「證人?」

「有無可能從後面翻牆出去了?對方可能察覺到自己被監視了。」

她跟漣已經搭檔了一年多。雖說調查行動嚴格規定兩人一組,但他們一路走來,沒有大吵一頓分道揚鑣已經很稀奇了。

衣櫥門關著。她拉了一下,發現上了鎖。於是她又打開書桌抽屜尋找鑰匙,結果裏面只有書寫用具和信紙。

「溫室牆邊,稍微遠離藤蔓的地方有一排直接栽種在土地上的植株。那些植株周圍存在土地被翻動的痕迹,恐怕是為了施肥吧。但是——我們並沒有發現棍子被拔出的痕迹。另外,可能因為平時要通風換氣,窗戶周邊的土地幾乎都被踏實了。」

「我們查了C州的婚姻登記和出生登記,且不論記錄是否存在,要得出結論可能需要很長時間。再加上,我們並不知道結婚和生育是否在C州進行,博士也有可能並沒有與任何人締結正式的婚姻關係。把是否偽造身份這點也加進來,恐怕一兩個月都查不清楚。」

「那對夫妻的履歷你查了嗎?」

「不太可能啊……假設能掀起窗帘,為了鑽出去也要把手鬆開,而那個瞬間,窗帘就會因為重力馬上貼回牆上。如果窗戶高於地面,那麼至少在翻過窗戶下緣之前,要一直把窗帘保持在掀起的狀態。」

「不,問題就在這裏。」多米尼克撓著銀髮說,「那傢伙沒戲,因為他有完美的不在場證明,還有堂堂正正的證人。」

「與此同時,根據巴羅茲警官的調查,羅賓·克利夫蘭牧師去年六月曾在U國各地巡迴傳教,但並不知道他具體訪問過什麼地方。

「從這裏開始就有點麻煩了——現場發現的手槍槍托上留有清晰血手印,形狀大小跟牧師的手完全一致。據說牧師被發現時,手上也滿是鮮血。且不去管詳情,可以肯定牧師曾經握住了兇器。」

她靠在椅背上看著天花板。至少在推測死亡時間的二十一時前後,兇手必須身在別墅範圍內啊。

「那麼,兇手——或者說共犯,會不會是跟博士非常親近的人?」

當中必定存在某種關係。然而,她完全想不到究竟是什麼關係。如漣所說,日記本身的可信程度就存疑,這讓情況更複雜了。

弗蘭基手中是否掌握著讓兇手抱有那種想法的重要秘密?那是與藍玫瑰相關的機密嗎,還是別的——

裏面很黑。她摸索著開關,淡淡的亮光很快充滿室內。

「鮑勃,能幫個忙嗎?我特別趕時間。」瑪利亞握緊聽筒,說出她的請求。

另外,「埃里克」和「愛麗絲」後來怎麼樣了?

「真是的,多管閑事。」加斯帕摸著頭頂說。這位壯漢警督一直在稍遠處聽他們三人的討論,現在則用苛責的目光看著下屬。「擅自分走時間人力,結果不僅空手而歸,還減少了一名重要嫌疑人,簡直太沒效率了。」

其實那有可能是故意製造錯覺,實際就是從大門離開,可能故意讓人以為自己製造了錯覺,實際是從窗口離開。也有可能另外存在進出路線。然而溫室內並未發現疑似地下通道的痕迹——

「定義殺人案的條件是什麼?不是發現屍體嗎?如果屍體全都被兇手處理掉,又沒人向警方提交失蹤調查,那調查本身就不會發生。多米尼克他們之所以沒有把那本日記當回事,還不是因為從未發現過相似情況的屍體。」

「他們都是很普通的U國公民,並沒有確認到與敵對國家及可疑組織的聯繫。」

「瑪利亞——」

色|誘嗎?

是原本擺在溫室的植株嗎?那麼說來,莫非羅賓預感到兇手會來找他,便臨時起意藏了兩盆在這裏,使其逃過一劫嗎?衣櫥里空間過於狹小,部分枝條還把法袍下半部分頂在了側板上。

兇手是別人。他正在接連襲擊跟藍玫瑰有關的人。

「推測死亡時間為檢驗時間的十小時到二十四小時前——參考你們的話,以及其他目擊證詞,應該是昨夜十八時到凌晨二時之間。死因正如你們所見,是絞殺。從繩子纏繞的情況來看,兇手應該是從背後發起襲擊。塑料繩本身隨處都能買到,但不是房間里的東西。」

「關於那本日記,裏面提到的人都證實身份了嗎?」

「不好意思……一時上火了。」

然而,樣品確實消失了,金錢和貴重物品卻一樣沒少。不管殺人動機何在,都可以確信兇手對藍玫瑰抱有一定關心。

不過,屍體被藏匿一說充其量只是臆測。只要屍體不出現,就既無法證明,也無法反證。

多米尼克臉色一變,跑向架子。他戴上手套拿起園藝剪,隨即咕噥一聲:「……混賬東西。」

她把房間環視一圈,並未發現可疑物品。正要折返,某種異樣感卻讓她停下了腳步。

她要找的東西出現在花盆之下。

「你說什麼?」步入老年的驗屍官聲音尖利起來,「我還沒查驗到那個程度——好吧,我這就開始……真是的,跟你說了多少次別讓老人太操勞。我真想要雙倍加班費。」

某人——可能是兇手把溫室里的「天界」全部剪走,在這裏燒毀了。這是為什麼?

而且案發現場就在逃生梯旁邊。兇手犯罪后,輕易就能找機會逃離。

兩三件法袍被連同衣架推到旁邊,空出的地方擺著兩個花盆。每個盆里都裝滿土,其中生出沿著支柱攀緣的粗枝,還開了許多天藍色的玫瑰花。一股悶人的甜香瞬間充滿室內。

多米尼克歪過頭,彷彿不明白瑪利亞在說什麼。瑪利亞正要回他一句你是不是睡蒙了,突然反應過來。他們向羅賓詢問情況時曾經進過溫室,但多米尼克等人只在教會門外蹲守,並沒有看過溫室內部。

「你跟我們一起聽過被害者生前的講話,所以你也是相關人員。多少給點建議嘛。」

「那是什麼意思?」

約翰似乎不得不認同漣的推論,低聲沉吟了兩句:

「兇手不就成了茜熟識的人,連她下榻的酒店和房間號都知道嗎?」

「目前沒有任何想法。不過,如果羅賓·克利夫蘭牧師與這兩起犯罪有關,就算不仔細排查他的不在場證明,也另有一個充分合理的解釋。」

「是啊。前台並沒有接到關於槙野茜房間號的諮詢。恐怕兇手已經事先從被害者口中打聽到了房間號……應該這樣考慮。」

「艾琳不是迪利特家的親生孩子,這我知道了。那她是何時被領養的?原本又是誰家的孩子?」

啊?

安眠藥和注射器嗎,這準備可真夠周到。

前幾天他們去問詢時,羅賓是用左手剪枝的。「門口架子上應該有一把園藝剪。你找人確認一下,那是不是左撇子專用的工具。」

「艾琳看見的博士屍體,是真的嗎?比如——其實那只是個充氣人,等艾琳暈過去以後,兇手把裏面的空氣放掉,從天窗鉤上去拿走,只把真正的腦袋從窗外扔進去。」

時至今日,為何他們之間再次發生了謀殺……

十一月二十八日,十四時許。P市某商務酒店,三樓三一五號房。這是位於建築物西側的單人房。

「喂,這是——」

「約翰,我拜託你那件事進展如何?」

她凝視著衣櫃內部。

「那藤蔓上應該留下一大片兇手身體接觸的痕迹,然而現場並沒有發現那種痕迹。」

「聽見了,找我有啥事?」

「知道了。」

「反正我想不到別的理由。既然如此,兇手為何想確定推測死亡時間?想必是因為那樣對他有好處。那麼可能性就只有read•99csw•com兩個。要麼是兇手用某種方法偽造了那個時間段的不在場證明,要麼就是推測死亡時間本身被動了手腳。

「算了,這件事過後再討論吧。漣,博士推測死亡時間前後,相關人士的不在場證明查得怎麼樣了?」

他走出去對兩人招招手。走到溫室光亮照不到的地方,多米尼克拿出手電筒照向地面。

多米尼克一臉苦澀地俯視浴缸。

「我不是那個意思。博士的身體不是被埋在樹林里了嗎,不過多虧放在上面的『深海』花朵,我們很快便發現了屍體,還近乎正確地推斷出死亡時間……假設沒有那朵『深海』,你覺得會怎麼樣?」

「隔壁房間的客人二十二時回到房間,二十三時就睡下了,並沒有發現異常情況。周圍其他房客的證詞都大同小異。工作人員也沒有給出重要線索,誰也沒留意什麼人啥時候進出酒店。」

「瑪利亞,很遺憾,你的推論有幾處難點。」漣用一點都不遺憾的聲音對她說,「假設博士與兇手在中間地點碰面,那麼在此期間,艾琳又在哪裡、幹什麼呢?博士把採購來的東西搬進別墅后,馬上就被兇手襲擊了。這是我們當初推測的犯罪過程。要是真正的殺害現場是你口中的中間地點,那證明兇手沒有出現在別墅,而博士則直到二十一時都待在別墅里。難道說,那段時間就一直把艾琳扔在車裡不管嗎?」

「就是『天界』的花瓣。夾在玻璃片上,放在小盒子里——她說那是羅賓給她的。你看見沒?」

「喂,等等。」多米尼克啞聲說,「你是說,兇手殺害槙野茜,是為了奪走藍玫瑰樣品?」

「可以想到的有坦尼爾研究室的相關人員。幾天前,槙野茜曾經拜訪過坦尼爾博士。當時別人有可能偷看到了她寫有下榻酒店的名片。再有就是槙野茜工作上的熟人——或是在學術研討會上碰到的某位研究者吧。不過,我們尚未完全掌握被害者在U國的全部行動。另外,雖然是老生常談,但她也有可能聊到個一|夜|情對象帶到房間里,結果被襲擊了。」

看來他還留在警署里。

「那有無可能硬鑽過去?你剛才舉的例子,前提是『不讓身體觸碰窗帘』,但我們並不知道兇手是否遵從了那個前提。兇手有可能強行擠進藤蔓與牆壁之間,再打開窗戶逃出去啊。」

莫非……

「我們也嘗試過其他方法,要麼橫杆不穩定,要麼藤蔓嚴重受損,總之都以失敗告終。一連串嘗試只證明了一點——在藤蔓與窗戶間製造間隙的工作十分困難。」

——半路?

「還有呢?弗蘭基和羅賓的身份查到多少了?」

「手臂上不是有針孔嗎,那是不是注射鎮痛劑的痕迹?」

青年軍人張口要反駁,最後還是認命地嘆了口氣。

「沒什麼……我是在羡慕你呢。你瞧我跟加斯帕那個樣子。」

玻璃窗上有兩處彈孔,被害者身中三槍。若沒有貫穿傷,這個數量就能對上。假設沒有卡膛,羅賓恐怕還要再中一槍,極有可能當場斃命。

他們走出浴室看了一眼卧室。這裏雖說是單人房,卻也還算寬敞。充裕的空間里擺著一張豪華卧床,旁邊還有扶手椅和小邊桌。牆邊放著斗櫃,還有大電視、電冰箱……看來是為了長期下榻專門布置而成。

不——還是說,兇手出於某種原因,必須儘快殺死弗蘭基?

「可是,如果不是艾琳小姐,那你說的共犯究竟是誰?動機何在?坦尼爾博士和槙野茜為什麼要死?」

「他會不會自帶油桶準備好了燃料?」

「人家沒死,對你來說雖然有點遺憾。」瑪利亞把剛才那個念頭放到一邊,切入了正題,「驗屍結果出來了對吧,你『很在意』什麼東西啊?」

「你是說,克利夫蘭牧師可能在暗中操縱他人作案嗎,而槙野茜也同樣是共犯所殺?」

「那本日記難道是把藍玫瑰相關人員當成了登場人物的虛構作品?」

——我是誰?

「多米尼克,麻煩你派人搜查樣品。另外,關於蹲守羅賓的事,能詳細說說嗎?」

如果發生過有好幾個被害者的案件,不管大小必定會成為新聞。然而按照漣的說法,他們沒有發現任何跟日記內容相似的大規模凶殺案的報道和調查記錄。

瑪利亞剛提出疑問,左右兩邊就射來無可奈何的目光。

日記上寫的「怪物」,莫非就是漣說的共犯嗎?

那好像是花朵焚燒后的殘骸,而且量很多。只有少數還殘留著花朵外形,大部分都化作了細碎的灰燼。

另外,弗蘭基的嘴裏含著鑰匙。如果亂動,鑰匙可能滑落出來。考慮到頭部位置與窗戶的距離,從外部用長棍等工具事後塞入鑰匙也很困難。只能認為,弗蘭基的頭部沒被動過。

漣和多米尼克都一臉奇怪地看著她。可是,兩人的提問並沒有傳到她耳中。

「其他訪客和工作人員的證詞呢?」

她說完把手狠狠一松,加斯帕鐵青著臉踉蹌幾步,一屁股坐在地毯上。可能注意到其他警官在看,他慌忙站起來,乾咳兩聲。

這樣一來,跟現場的往返距離就只剩下一半,還能勉強趕上推測死亡時間。

「你說,這有可能是自導自演?」

難道說……

「真是的……你別嚇唬我呀,要是惹麻煩了怎麼辦。」

真相尚不明確,但只從眼前的事實來看,瑪利亞的預感似乎正中目標。

茜的頸部留有明確勒痕。生前平和的表情變得異常苦悶,雙眼圓瞪,舌頭吐出。

「行兇現場是溫室對吧。那麼,兇手完全可以讓室內溫度升高到極限,加速屍體腐化進程,對不對?如果實際犯罪事件比二十一時晚很多,那現在這個時間的不在場證明就會變得毫無意義。」

「即便如此,也需要加油站店員給油桶加油,另外犯罪后還需要處理掉那個油桶。目前為止,我們並沒有收到發現便攜油桶的信息。」

知道了。瑪利亞對約翰點點頭。

「為、為什麼啊?」

聽到漣提問,多米尼克搖搖頭。

瑪利亞和漣接到消息一起趕到酒店時,這裏已經跟昨天大不相同,到處一片嘈雜。多米尼克和加斯帕各自帶著毫不掩飾的苦澀和不愉快,迎接了瑪利亞一行。

不對,等等。他們好像忘記了很重要的事情。

必須要阻止那個人。絕不能再讓兇手製造任何犧牲者。

弗蘭基·坦尼爾遭到殺害后,包括自己在內的警方所有成員一直處在被動接招的立場上。別說追查兇手,他們連嫌疑人都找不出來。

「另有解釋?」

「沒什麼,別在意我的事。」多米尼克又撓撓頭,然後咕噥道,「我好像明白你怎麼這麼年輕就當上警監了。」

「博士跟牧師存在接點嗎?」

瑪利亞環視四周,確認附近沒有調查人員后,一頭闖進了溫室。裏面有好幾個倒扣的花盆,她一個個掀開,來到第四個花盆時,突然停下了動作。

那也太久了。

「約翰,你怎麼想?」

是把小鑰匙。

「溫室角落發現一把自動手槍。然後還有五個空彈殼,另有一顆子彈卡在了槍膛里。」

「你怎麼知道,她母親不也是AB型嗎?」

「我還以為這是處理殘枝的痕迹……你們看。」

這裡是F警署會議室。

他毫不客氣地說。

「沒什麼,辦案要緊。假設兇手的條件正如紅毛推論,那還有誰能對上號?」

「我覺得應該是從窗戶進出吧。根據你的介紹,溫室窗戶和窗戶內側的藤蔓並沒有物理連接,這樣一來,兇手完全可以用某種方法在藤蔓與窗戶間製造縫隙,鑽過去跳窗離開。我覺得事情就是這麼簡單。至於窗戶搭扣,可以用線之類的機關從外面扣上。用手抬起藤蔓會將其扯斷,那是因為力量都集中在握住的部分吧。比如——將一根長棍插|進藤蔓與牆壁的縫隙,再從藤蔓縫隙里伸手進去拉

read.99csw.com動長棍,力量就不會集中在一點,而是分散成一條線,於是藤蔓也就不會被扯斷了。」「漣,其他工作進度如何?」

密室狀態、血字、頭部被切斷。如果是特工作案,完全沒必要把現場布置成那樣。

雖然她過於拘泥牧師是兇手一說,可聽完那番話,她又覺得正如漣所說,當前沒有任何證據證明兇手跟羅賓有關係。

「兇器被留在現場了?」

兇手知道弗蘭基的病情嗎?應該不太可能。哪有人上趕著殺害不到一年就會病死的人呢。

白髮?!

找到了。

另外,日記跟這次一連串的事件又有什麼關係呢?

「行李箱里呢?」

「粗略報告中提到『遺體右臂發現數個注射痕迹』。鮑勃可能在進一步確認,坦尼爾博士是否像艾琳那樣,被兇手注射了安眠藥。」

「不過除此之外,就再也沒發現值得注意的動作了。藍玫瑰剛剛公布,我認為他們沒必要殺害坦尼爾博士。要殺死博士,完全可以先花點時間獲取情報,再動手也不遲。」

這裏竟有「天界」植株——

這裏沒有路燈,又遠離民居,道路邊上閃爍著一串串警燈。溫室光線昏暗,只有透過藤蔓、玻璃和百葉窗縫隙照進來的一點點光,給周圍提供了朦朧的光亮。

那內斂而華麗的裝飾透露著羅賓身為玫瑰培育家的一面,不過從現在的情況來看,又讓人有種不吉利的感覺。

「是溫室的鑰匙。既然不能否定備用鑰匙存在,就絕對無法斷言溫室門沒有被使用。但至少可以這樣說:兇手試圖發出『自己沒有從大門離開』的信息。」

漣對約翰的問題搖了搖頭。

「干、幹啥啊?」

「據說其中一具屍體是白色長發的成年女性。」

當然也不能排除羅賓本人技高一籌,故意製造矛盾上演了一出看似他殺的自殺未遂——但瑪利亞的直覺告訴她,那不可能。若要偽裝成他殺,沒必要特意在兇器上留下手印。只要仔細調查羅賓的傷勢,應該就能發現是否為近距離射擊。

「還有一點,就是汽車的動態。發現遺體時,博士的汽車停在別墅旁邊。那就是說,按照你的推論,兇手在中間地點殺害博士,把自己的車留在那裡,駕駛博士的車把遺體運到了別墅。

「因為兇手必須將藤蔓掀起的狀態保持一段時間。窗戶位於牆壁中部,而一整面從天花板垂到地板的長帘子覆蓋了全部窗戶——請你想象那種情況。地面到窗戶下緣的高度在成年人腰部左右,假設窗戶處在開啟狀態。好了,尼森少校。你認為存在身體不觸碰窗帘,同時鑽出窗外的可能性嗎?」

多米尼克搖搖頭。

「下次請你吃飯,所有費用都算我頭上。」

當時槙野茜的屍體朝天躺著,脖子上還纏著一條白色塑料繩。

那是「天界」的殘骸。

約翰也抱起了雙臂。

「除艾琳以外的坦尼爾研究室成員都確認到了不在場證明。參加學術研討會的人當時正在飛機上,其他人則留在了C州。然後是克利夫蘭牧師,我們已經從計程車司機那裡獲得了證詞。正如牧師和槙野茜所說,司機二十一時許前往教堂,把槙野茜送回了酒店。另外,司機還在教堂跟牧師交談了幾句。我們還查了別墅與教堂之間的高速公路加油站,目前尚未發現疑似克利夫蘭牧師的目擊信息。」

——「七十二號樣本在看著你」。

一陣沉默。

「就是共犯啊。他確保了自己的不在場證據,然後讓共犯行兇。這樣解釋起來更單純。」

「弗蘭基一不小心忘記了?」

「關於坦尼爾博士,我們只查到高中以後的履歷,目前無法確認是否有家人和親屬。不過弗蘭基好像從高中開始就一個人生活——可能因為多次搬家,居住地記錄存在很多空白,在C州定居后也依舊維持單身。看來是確實沒有關係親密的家人。或許,博士從一開始就是孤零零一個人。」

「有可能是兇手故意讓他握住兇器,偽裝成這種情況。雖然我支持這個說法——但正如加斯帕那渾蛋所說,目前尚未出現否定自殺未遂的證據。」

那倒也是。

會議室里只有瑪利亞、漣和約翰三人。會議名目是「對案發前與弗蘭基·坦尼爾博士見過面的人物進行問詢」。因為嫌麻煩,她沒有告訴署長。

幾分鐘后,他又一臉緊迫地走了回來。

如果途中不加油,從教堂往返案發現場,會讓油表接近於零。但牧師的汽車油量還有一大半。

約翰閉上眼睛,沒過一會兒就為難地咕噥道:

「真難得啊。那趁你還沒改變主意……嗯?少校先生,你有事嗎?」

推測死亡時間是二十時到二十二時。從教堂到案發現場,單程要花費兩個多小時。假設二十一時從教堂出發,到二十二時還在半路上。

「然後是羅賓·克利夫蘭牧師,他的履歷相對更明確。此人原本是O州某教會的孩子,一九六四年從神學院畢業成為牧師,第三年父親去世,教會由他繼承。七年前,他把父親的教會交給別的牧師管理,轉而接手了沒有繼承人的A州教會——也就是現在的克利夫蘭教會。從此,他就以A州教會為據點,運營禮拜等教會日常活動的同時,還在U國各地進行傳教活動。」

「樣品?」

「克利夫蘭牧師的遇襲時間大概是幾點?」

又來了。她又眼看著相關人士的性命被奪走了。

這樣一來,或許……不,可是——

有結論了。

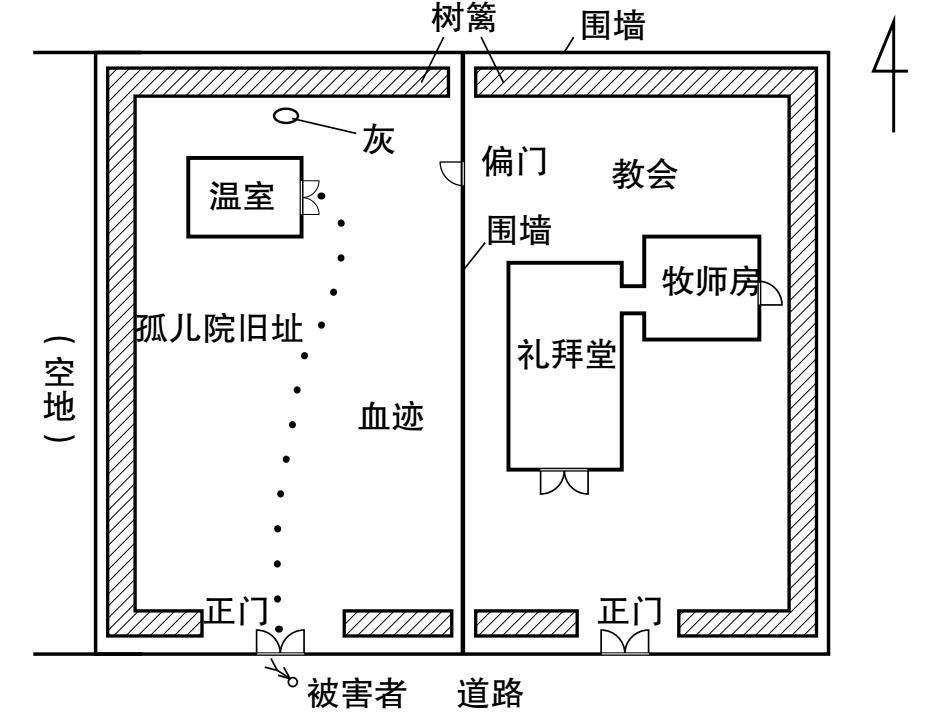

圖4 教會現場周邊圖

「嗯?」

「索爾茲伯里警監,我能問個問題嗎?」沉默許久的約翰一臉困惑地翻動手頭資料。「為什麼你要把我拉進來討論?不是不能輕易讓外人看見調查資料嗎?」

「真的有嗎?」

「漣,給署里打電話,讓他們給艾琳和坦尼爾研究室的成員安排警衛。署長的許可過後再說!」

「做這麼麻煩的事,究竟意義何在?再說了,這根本回答不了問題啊。就算是從外面把腦袋扔進去,那門口的血字怎麼解釋?難道也是從外面寫上去的?」

「你的意思是,博士的實際死亡時間是二十二時前後?艾琳小姐發現博士屍體的時間應該是二十一時,兩個時間對不上。」

「胸、腹、肩膀各被一發子彈擊中,不過他好像還有試圖呼救的體力。最後他倒在孤兒院舊址的正門外,被正好路過的信眾發現了——發現者說,牧師過了約定時間都沒出現,又不接電話,他出於擔心就來看了一眼。」

「鬼樣子?」

多米尼克咂一下舌,隨後露出苦笑。「抱歉,讓你們看笑話了。」

「在醫院。雖然還有一口氣,但好像情況很不樂觀。究竟能不能好轉,那還真要看上帝的旨意了——怎麼樣啊加斯帕,這下可能要找到兇手了。真有效率啊,對不對?!」

這是個很樸素的房間。

這正是最讓人撓頭的情況。不知是兇手走運,還是早已熟知錄像保存時間——從對方沒鬧出什麼動靜就把茜殺害的事實來看,後者的可能性極高。

「我無法否定那個可能,只是——」漣用冷靜的聲音鎮住了有點混亂的約翰,「我認為,艾琳做偽證的可能性很低。」

「等等……這是怎麼回事??」

不知從哪兒傳出一股奇怪的氣味。

他們從偏門走到教會,經由禮拜堂進入牧師房。多米尼克說,周圍沒有設置公https://read•99csw•com共電話。漣剛才聯繫F署,也是從牧師房打過去的。

這是機場旁邊的酒店,包含外國客人在內,經常有各種人出入。若非外表奇異,也難怪他們會記不住。

牧師的不在場證明基本確定嗎……

多米尼克啞口無言,漣也瞪大了眼睛。

純粹是出於善意的領養嗎?

「他們拒絕回答。而且領養時,迪利特夫婦也跟孤兒院約定,盡量不讓艾琳本人聽到與身世相關的信息……不過我認為,其實她真正父母的意願在其中起了很大作用。或許迪利特夫婦也不知道艾琳真實父母的身份。不過我準備從另外的途徑展開調查。」

原來如此……

「克利夫蘭牧師現在情況如何?」

「是右手,不會有錯。」

「假設日記的部分內容屬實,那兩人至少在去年六月有過接觸——但按照目前掌握的信息,我們無法斷言他們到底是見過還是沒見過。弗蘭基·坦尼爾博士從一九八二年一月開始,向大學申請了一年停職。其理由是『生病療養』,但我們並未發現博士的就醫記錄。

兇手槍擊羅賓,讓他握住手槍后離開了。之所以沒有下殺手,可能是因為子彈卡膛。兇手逃離后,一息尚存的羅賓試圖走向門口呼救,剛到門外就倒下了。

可能是全靠一腔熱情在支撐身體活動吧。雖然只說過一次話,但瑪利亞突然有點心疼博士了。

約翰抱起胳膊沉吟道。

電話另一頭傳來模糊的對話聲。沒過一會兒,鮑勃對她說:「少校先生說找你有事。」緊接著,話筒里又傳出了空軍少校粗重的聲線:「索爾茲伯里警監?我是約翰·尼森。」

多米尼克翻開記事本。

這也是麻煩事之一。本來可以先把兇手抓起來審問,可現在完全不知道兇手是誰,他們不能忽視任何有可能成為線索的可疑事項。

「——警官從溫室救出艾琳時,不是把窗戶打碎了嗎?那裡怎麼樣?當時藤蔓應該跟窗戶一起被扯斷了吧。那原先就算有痕迹,現在也查不出來了。」

「愛麗絲」和艾琳,「爸爸」和坦尼爾博士,以及——「牧師」和羅賓·克利夫蘭究竟有什麼關係?

「大小姐,你可真夠忙的,成天在P市和這裏兩頭跑。話說回來,你那邊情況怎麼樣,屍體鮮度如何?」

瑪利亞回想起博士在C大學的樣子——臉色確實說不上健康。不過弗蘭基對瑪利亞他們講解藍玫瑰時,全身充滿了研究者特有的活力,讓人完全感覺不到衰頹的氣息。

這樣一來——

如果創造了藍玫瑰的「爸爸」真的遭到殺害,那這次被殺的坦尼爾博士又是誰?「愛麗絲」和艾琳,「牧師」和羅賓有什麼關係?

一陣尷尬的沉默。不一會兒,多米尼克無奈地嘆了口氣。

時鐘指向十七點。瑪利亞和漣把槙野茜被害一案的調查暫時交給多米尼克那邊,返回F市,順便查看弗蘭基·坦尼爾教授被害一案的調查情況。

「對了!我們一直以推測死亡時間是二十一時前後為前提,但那個時間真的沒錯嗎?」

「原來是這樣啊……我就奇怪怎麼沒看見藍玫瑰。跟我來,在這邊。」

——媽媽也死了。

「發現時間延遲,導致推測死亡時間不明確——」約翰瞪大眼睛,「索爾茲伯里警監,你是想說,那朵『深海』是為了讓屍體儘快被發現,好確定推測死亡時間嗎?」

啊——

既不能斷定為偽裝,卻也不能否定嗎?這種情況確實很讓人頭大。

「理由何在?」

瑪利亞看了一眼羅賓·克利夫蘭的溫室,忍不住驚嘆一聲。

可是,那跟坦尼爾博士被殺害又有什麼關係呢?

漣盯著瑪利亞,隨後看向上空,不一會兒又把視線收了回來。

漣把情況說明了一遍,多米尼克悶哼一聲。

「第一發現者是酒店清潔工。恰好正午時分,她進入房間清掃——然後在浴缸里發現了死者。」

是昨天給羅賓打電話的信眾嗎?

「押中了。」她感到心跳開始加速,「漣,你幫我查個東西,順便聯繫約翰。多米尼克,你也過來幫忙。」

瑪利亞嘗試在腦內重現兇手的行動。假裝訪客走進酒店大門,乘坐電梯或走樓梯來到三樓,一邊警惕周圍以免碰到其他房客,一邊走向茜的房間,敲門。隨後若無其事地走進房中,趁茜背過身的空隙發起襲擊——

「兇手早就知道弗蘭基案發當天會在別墅,而且還知道別墅地點吧。

不過他的說法確實戳中了痛處。血字雖然潦草,但每個字都能清晰讀取,絲毫沒有震顫的痕迹。從遠處伸一根棍子進去,絕對寫不出那樣的字。

既然如此,兇手最後為何要殺死弗蘭基呢——

「找到實驗筆記沒?如果能分析內容,至少應該能判斷那個博士是真是假。」

「你是說這有可能與坦尼爾博士被害一案無關,只是單純的斂財殺人?不,那個可能性不大,因為現場還留有錢包和手錶等貴重物品。只不過她的行李箱和提包好像被打開過。」

「接下來是博士被殺害的現場——溫室的後續調查報告。調查人員對包括天花板在內的所有玻璃進行了檢查,都沒發現曾被拆除的痕迹。目前依舊不清楚身體搬出路徑,以及兇手的逃脫路徑。」

兇手提前知道弗蘭基在案發當天的動向。與此同時,在兇案發生前一刻,艾琳還被扔在車裡不管。反過來講,就是兇手漏掉了艾琳——是否可以認為,兇手並不知道有人與弗蘭基同行?

溫室門口正對的那面玻璃牆上開了兩個小洞,龜裂的紋路從小洞中心呈放射性向外擴散。

「我已經讓署里給相關人士安排警衛——瑪利亞,鮑勃要我給你帶句話,叫你等會兒聯繫他。坦尼爾博士的驗屍工作終於結束了。」

羅賓的手印?

她把鑰匙插|進衣櫥鎖孔,轉動了。於是她深吸一口氣,用力把門打開。

不,那樣一來……

「那就不是自殺未遂了。羅賓·克利夫蘭是左撇子。」

「羅賓·克利夫蘭牧師有不在場證明嗎?他從被害者手上拿到了寫有酒店號碼的名片,當時也有可能獲知了房間號碼。」

淡藍色的花朵——「天界」綻放在眼前。

這種時候,漣絕對不會多說半句話。他轉身快步走向教會。瑪利亞看著下屬的背影,兀自撓起了頭。

約翰連連搖頭,彷彿在說這個想法真是太愚蠢了。好失禮。

此處應該是羅賓的卧房。在充滿牧師風格,顏色單調的房間中——一朵紅玫瑰靜靜端坐在桌上花瓶里,彷彿飛濺的鮮血。

「不過我們也沒查到牧師尚在世的父母和婚姻記錄。只知道他確實是一個人住在教會裡。」

據說弗蘭基去年曾為養病停過職。雖然尚未得到確證,不過現在看來,也很難說那是謊言。

「瑪利亞!」

「就是我。從發現坦尼爾博士屍體的那天傍晚——也就是昨夜十七時,到今天接到槙野茜被害報案時,我跟其他調查人員一直在羅賓·克利夫蘭的教堂前輪班蹲守。要是你說現在已經晚了,我也無法反駁。不過我可以證明,蹲守期間,牧師一步都沒離開過教堂。」

「你想說『都怪你害我不能讓嫌疑人背黑鍋』嗎?閉上你那張腥臭的嘴,渾蛋海象。」瑪利亞沉聲蓋過加斯帕的驚喘,「我雖然沒資格說別人,但至少還有身為警官最起碼的原則。效率?別扯淡了。那種話跟辦案最沒有關係,難道不是嗎?我雖不是滿頭大汗吭哧幹活的那種人,但也不會查都不查就把罪名安到別人身上。案子不是為了給警察攢小紅花用的。」

「剛才空軍總https://read•99csw•com部聯繫我了。軍方被派遣到前不久發生山體滑坡的W州進行現場清理——他們在清除泥沙的作業中發現了已經化作白骨的屍體。目前至少有兩具,現場人員還在搜查是否存在別的遺體。」

「然後又帶著副駕上的艾琳開車去了中間地點?那也太說不通了。我要是博士,絕不會讓一個小女孩深夜二十二點睡在副駕上,而是會讓她回房間,然後將約定地點改為別墅。

那可是比弗蘭基被害一案更強有力的不在場證明。而且多米尼克本身也是證人,更加無從懷疑。

「你是說,整個案件本身都被藏匿了……」

就算使用橫杆分散力量,那也僅僅是分散了施加在藤蔓上的力量,掀起藤蔓的人要費的力氣一點都沒有減少。

移動視線,發現電話機旁邊有一扇緊緊關閉的木門。

「吵死了!」

「研究室和博士在C州的住處都沒找到那樣的筆記,看來有必要認真考慮,那可能被兇手帶走了。」

兇手不是研究室相關人員,而是弗蘭基的私交?

對多米尼克說完,加斯帕便把瑪利亞兩人推到一邊,離開了房間。

白骨屍體?

「監控攝像頭怎麼樣?」

「我找兩位警官問過了。打破窗戶前他們特意檢查過藤蔓,並沒有可疑痕迹。」

外面突然響起敲門聲。一名調查人員打開門,朝裏面招招手。漣馬上站起來走出了會議室。

「這不是你的錯,紅毛。」多米尼克平淡的聲音里透著深深悔恨。「這是我們的轄區。我們不應該光注意羅賓·克利夫蘭,還應該多考慮到其他相關人員的安全問題。」

「據巴羅茲警官透露,他們在能看見羅賓·克利夫蘭的教堂正門和隔壁孤兒院遺址正門的地點安排了監視。不過,至少在監視期間,克利夫蘭牧師並沒有外出跡象。因為正值禮拜日,教堂倒是有不少信眾進出。」

「而『保持掀起狀態』比想象中要困難得多。假設如你所說,可以將一根長棍插|進縫隙間,使藤蔓離開窗戶。但是考慮到窗戶高度和翻過去的時間,就無論如何都要固定住那根長棍。這樣一來,就得加上支柱——根據我們的嘗試,至少需要兩根。必須把支柱撐在地上,另一頭連接橫放的長棍。只是,現場並不存在那種痕迹。」

那樣一來——

兇手之所以把鑰匙塞進弗蘭基嘴裏,是為了抹除博士頭部被動過的可能性?

瑪利亞無言以對。假設兇手來到別墅的時間比他們推測的晚很多,那就意味著弗蘭基在此之前一直活著,同時還讓艾琳一直睡在車裡沒去管她。

如此一來,兇手是否一開始就打算讓弗蘭基不省人事呢。最後還讓艾琳被捲入其中。

「她在溫室被發現時,雙手捆在身後,而且還是不可能自行完成的捆綁方式。由此可以證實,除她以外,現場曾經存在另一個人。其次,如果她本身參与了犯罪,那完全沒必要特意做出『我被關在溫室里』的證詞。因為兩次製造密室狀態,反倒會引來多餘的懷疑,降低自己證詞的可信度。她只需說『正要進入溫室時遭到襲擊』就足夠了。她甚至不需要提供『看見博士屍體』這種信息。往極端說,如果只想限定犯罪時間,單純一句『二十一時遭到襲擊,醒來后已經被綁住』就可以了。因為證詞包含的具體信息越少,就越能把破綻維持在最小限度。」

莫非實驗筆記里記錄了對兇手不利的事情嗎?難道弗蘭基就是因為那個遭到殺害?

徹夜蹲守?

「樣品還在裏面嗎?」

瑪利亞也害怕得出這個結論。

可是,藍玫瑰的研究成果本身毫無可疑之處。那麼,筆記本上還記錄了什麼秘密呢?

「總而言之,今後不要再擅自行動了。馬上取消蹲守。」

「索爾茲伯里警監,你是否將軍方人士錯當成跑腿的了?」約翰嘆了口氣,坐直身子,「我要請各位先明白,這隻是我的個人見解。從結論來說,『R國確實存在可疑動向』。」

「兇器上的手型是左手還是右手?」

瑪利亞咬著嘴唇。

現在還不確定他是不是真的被襲擊了——加斯帕那句話原來是這個意思嗎?

牧師房走廊一角擺著一台古色古香的電話機。瑪利亞伸手過去——突然停在半空中。

不,等等。

不管怎麼說,花都不能留在這裏,等會兒讓多米尼克過來取吧。瑪利亞想著,伸手正要關門——卻突然停住了。

既然收據還留在廚房,那麼她跟弗蘭基一起出去採購又回到別墅的情況便是事實了。然而,在車裡睡著,然後在溫室發現博士的屍體,這些都只是艾琳單方面的證詞。如果那是偽證,那他們目前為止進行的討論就無處落腳了。

「直接死因是刺傷導致失血過多而死,不過我在多處內臟中都發現了腫瘤。胃啊腸啊到處都是。另外還有手術痕迹……看情況,估計一年都撐不下去。」

「假設那是對的,」約翰表情嚴肅起來,「莫非是艾琳小姐?!不,距離博士被害現場最近的人確實是她。」

有個疑點?

「對。我個人認為,這幾具白骨屍體有可能就是你們那本日記里記載的被害者。也就是說,那本日記的內容不是虛構,而是事實。等這邊有新消息了,我會馬上通知你——對了,那邊情況怎麼樣。克利夫蘭牧師還好吧?」

「槙野茜曾說博士好像有個女兒,你找到記錄證實這一點了嗎?」

這討人厭的下屬怎麼每次都多說半句話。

細看其中一朵花,瑪利亞發現上面有切除花瓣的痕迹。那一定是他交給茜的樣品了。沒想到竟在這裏找到了佐證。

沒有……

「請別總是讓我重複同樣的話。艾琳要如何解釋?你說的偽造推測死亡時間的推論和中間地點假說存在同樣的疑點——博士為何把她長時間扔在車裡不管。」

瑪利亞想起課堂筆記上的字跡……果然如此啊。

「喂,你怎麼了?」

昨天還成片開放的天藍色花兒,如今消失得無影無蹤。眼前只剩下種在花盆和地里的紅、黃、白色花朵,以及覆蓋四周的藤蔓。藤蔓上隨處可見駭人的斷面。

身體不受控制地動了。

接到多米尼克聯繫兩小時后,二十時許,瑪利亞一行趕到教堂時,現場周圍已經黑了下來。

「瑪利亞,緊急事態。巴羅茲警官剛才傳來消息。羅賓·克利夫蘭牧師遇襲了。」

「不,那就太奇怪了。克利夫蘭牧師並不介意『天界』的樣品流動到外部。因此我不認為兇手要通過殺死被害者來奪取樣品。」

「在別墅完成一系列動作后,兇手打算怎麼回到中間地點呢?難道使用摺疊自行車或摩托車?雖說是晚上,一旦被人見到,那個樣子就太顯眼了。還是說,博士的別墅里正好有別的交通工具?」

——提包?

怎麼可能……

洗手間和卧室都沒看見打鬥痕迹,莫非是熟人作案?

還是不行嗎?

周圍的調查人員面面相覷,然後搖搖頭。

她不理睬漣的勸阻,一把抓住加斯帕的領口。警督口中冒出好似青蛙被踩扁的呻|吟。

「保險起見,我還把博士在醫療機構的看診記錄檢查了一遍,目前還沒得到任何結果。別墅和C州家中都沒有發現注射器等器具,所以現在只能等待鮑勃的驗屍報告了。

「哦,是得跟你說說——弗蘭基·坦尼爾的身體里全是腫瘤。」

推測死亡時間?

「你說什——」多米尼克上前一步,漣迅速將他拉住了。加斯帕看也不看下屬,逃也似的離開了溫室。

這毫無根據。可是,說不定……

「連是否存在齟齬都無法確認嗎……真讓人頭大。」

「我們已經向她父母——迪利特夫婦確認過了。艾琳是他們從孤兒院領養的女兒。保險起見,我還對比了雙親和艾琳的血型。父親是O型,母親是AB型。而艾琳是AB型,https://read•99csw•com親子關係基本不可能成立。」

唔。約翰一臉困惑地抱起雙臂。

兇手、案件背景、手段——所有不明了的東西,全都串成了一條線。

「不清楚。被發現時間是兩小時前,但他當時已經奄奄一息了。周圍沒有人聽到槍聲。畢竟這裏遠離民宅,還套著消音器,實在沒什麼指望。」

已知艾琳與迪利特夫婦沒有血緣關係,那麼根據日記和課堂筆記的提示,她就有可能是坦尼爾博士的女兒了。

「這可是遺傳規則的典型例子,你身為警官竟然不知道嗎?包含人類在內,眾多生物都帶有彼此支撐的兩套染色體。在繁衍後代時,父親和母親各遺傳一套自己的染色體。用ABO血型來說,A型的染色體為『AA』或『AO』,B型為『BB』或『BO』,O型為『OO』,AB型則是『AB』。放在迪利特夫婦身上,只要不是順式AB這種極為罕見的血型,從父親那裡繼承的都是『O』,從母親那裡則繼承『A』或『B』。那麼孩子得到的組合就是『AO』或『BO』——只能是A型血或B型血,不可能是AB型。真是的,沒想到你連這種最基本的知識都沒有……要是讓你父母知道,肯定也想重新確認一下你的血型了。」

那樣一來,坦尼爾研究室成員就自動排除了嫌疑。因為正是弗蘭基本人在研究室內招募一起去別墅的人。

「啊?」

「手錶指針太容易動手腳了。艾琳看到遺體后遭遇襲擊,不就證明兇手也在艾琳附近嗎?」

「實際殺害現場並不一定是博士的別墅吧?比如,他可以把博士叫到教堂與別墅的中間地點,然後於二十一時匆忙離開教堂,二十二時與博士碰頭,直接咔嚓。怎麼樣?艾琳只是看到了博士被殺害后的光景,並非殺害瞬間。誰也不知道博士究竟是在溫室內遭到殺害,還是在外面被殺,然後又被搬到裏面去了。」

她感到背後躥過一股電流。

漣和約翰看了看彼此。

目光再次移向書櫃——整齊排列的書本中,只有一本稍微突出了一些。她抽出來一看,裏面夾著一個深灰色的小東西。

昨天還在這座酒店裡跟她交談過的人,如今脖子上卻多了一道駭人的勒痕,瞪著無神的雙眼凝視虛空。

「鄰居家的草坪更綠,是嗎?其實我們也有我們的煩惱啊。」

而且仔細想想,要把腦袋扔進去,也得先等很長時間,否則斷面一定會血液飛濺。而現場並不存在那樣的血跡。

孤兒……嗎?

對了,那是——

瑪利亞被他說得哼都哼不出來。

瑪利亞戴上手套把灰扒開,裏面出現一片倖存的花瓣。雖然有點變色,但依舊帶著一點藍色痕迹。

多米尼克臉色驟變。「喂!」他對附近的調查人員喊了一聲。其中一人把正要拿出去的提包又拿了回來。瑪利亞接過提包開始翻找。

瑪利亞把門打開。

於是——

多米尼克垂下目光。溫室內部有一片血跡,還有點點血痕朝門口移動。

「倒也不一定。現實與日記不一致之處,首先是坦尼爾教授,其次是天氣矛盾。還有一點,就是日記中暗示的大規模殺人案,並沒有留下任何記錄。」

瑪利亞不記得自己是怎麼回復的。等她回過神來,人已經回到溫室門前了。

傢具只有床、書桌和書架,以及固定在牆上的衣櫥。書架上都是《聖經》和貌似跟神學相關、標題晦澀難明的書。

「現在還不確定他是不是真的被襲擊了。」連他的反駁都顯得缺乏力道。

「鮑勃還在進行坦尼爾博士的驗屍工作。已知頭部與身體斷面一致,指紋也證實遺體確為博士本人。推測死亡時間與死因基本與昨天的初步判斷相同……不過他還有個疑點需要查證,暫時出不了正式報告。」

「聯邦調查局得到的情報顯示,藍玫瑰發布后,一名女性開始接觸坦尼爾研究室的男學生。經過審查,該女性並沒有可疑履歷。目前相關部門正在暗中監控,一旦獲得確切證據,就著手處置。」

「這隻是假設他真的跟犯罪有關係。或許實施犯罪的人跟克利夫蘭牧師沒有關係,只是出於自己或別人的意願犯下暴行。不管怎麼說,最好都不要認定實施犯罪的人已經被包含在目前的調查範圍內。」

「那個渾蛋。」

「羅賓·克利夫蘭就是在這裏遇襲的。」

「這很難說啊……」

「就算能用某種方法在豎起支柱的同時不留痕迹,那兇手也要一手掀起藤蔓,只用另一隻手完成連接支柱與橫杆的工作……根據參与實驗的調查人員報告,『藤蔓非常重,就算是成年人也很難一直拉著不放』。」

對F市的租車公司進行問詢后,基本確定弗蘭基經常到這座別墅來——畢竟不是每次都花將近七小時開車過來,而是飛到附近的機場再租車開到別墅。然而,他們幾乎沒有得到博士帶人過來的證詞,前幾天帶艾琳出去採購是唯一的例外。

「那反倒會讓他引人注目吧,因為他不可能知道警方在哪裡監視。」

昨天茜拿給他們看的「天界」花瓣樣品,已經消失得無影無蹤。

「仔細想想,用溫室加熱屍體其實挺困難吧。溫室里有『深海』,還有很多別的玫瑰花。如果人為升溫,肯定會對那些花造成影響。但實際上,溫室里的花朵並沒有遭到破壞的痕迹。就算你的說法正確,那槙野茜被殺害一案又如何解釋?P警署的調查人員一直在蹲守克利夫蘭牧師,所以你們無法懷疑到他頭上。」

微弱的泥土氣息。以及——不可能僅從一朵玫瑰中綻放的濃郁甜香。剛才她聞到的就是這個。

「胡說八道。」

「天界」不見了。

漣搖搖頭表示沒有。

「為保險起見,我們也在調查艾琳·迪利特的履歷……但如我剛才所說,迪利特夫婦緘口不言,而艾琳本身也經常因為身體不適而請假,目前無法查證她在日記敘述時間內的動向。」

「你是說屍檢出錯了?」漣微微皺起眉頭,「那不太可能吧。你應該也知道鮑勃的專業過硬。」

那樣一來,第一號嫌疑人就是——

弗蘭基身患重病?

瑪利亞好像無意識間在周圍繞起了圈子。等她回過神來,發現多米尼克正站在溫室門前苦笑。

多米尼克惡狠狠地說。加斯帕站在門口附近仰望天花板,表情非常僵硬。畢竟在他下令解除對教堂的監控后,重要嫌疑人馬上就遇襲了。不管事由如何,自然免不了挨一頓責難。

「目前我們還無法縮小可能性範圍。」漣搖著頭說,「可以想象一連串事件都發端于『愛麗絲』的日記……然而日記內容究竟有幾分真實,最後的日期之後又發生了什麼,這些我們都無法判斷。因此,再怎麼建立推論,都只是臆測而已。」

「那種事不重要。兇手有線索嗎?溫室這個鬼樣子又是怎麼回事?」

「討厭!」假說被徹底推翻,瑪利亞煩躁地撓起了頭,「那你們怎麼想啊?」

「我們也基於這個想法,嘗試過好幾種方法。可是從結論上說,掀起藤蔓鑽過去的可能性基本為零。」

「我們將做進一步調查。」漣合起記事本,「首先從日記與現實齟齬最大的部分開始,調查過去是否發生過大規模兇殺,以及坦尼爾教授的——」

愛麗絲的日記本來是最大線索,可他們連個確證都找不到。能讓漣如此停滯不前,莫非正如約翰所說,日記內容本身就是虛構創作嗎——

「有可能。」

「博士嘴裏不是含著一把鑰匙嘛。那是哪兒的鑰匙?」

光圈照亮了一塊燒焦的塑料布,上面堆著一堆灰燼。

「完全不存在?」

「首先是艾琳——從結論來說,她並不是現在這對父母的親生孩子。」

「索爾茲伯里警監,你在開玩笑嗎?」

想到這裏,漣正好回來了。