第一章 何妨寺的藏書室

「只聞其名啊,」斯先生答道,「相傳此人很『博』,也很『通』。我聽說——事實上很多學者都以為——他的《原術》早已失傳,可這不正是嗎?天哪,先生,這真令人難以置信!」

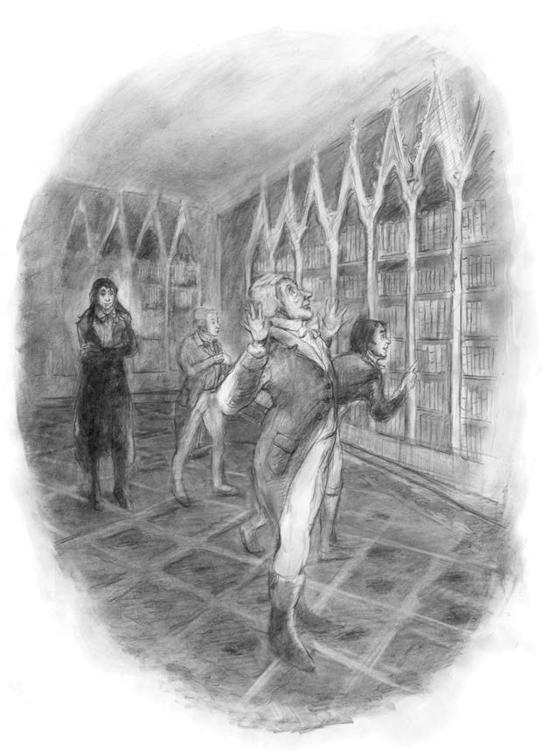

與此同時,亨先生兩手高舉,姿勢活像衛理公會的教徒在讚美上帝。他快步從這個架子走到那個架子,這本來不及細看,又被那本吸走眼球。「哦,諾瑞爾先生!」他讚歎道,「這麼多書!在這裏,我們所有的疑問一定都能得到解答!」

「還真有點兒——所謂預言都是些胡說八道!」亨先生大笑起來,隨後彷彿突然想起點什麼,「我們倆不正是『兩名魔法師』嗎?亨尼福特與斯剛德斯!」他叨咕著,彷彿二人大名已出現在頭版頭條或是歷史文獻上了,「亨尼福特與斯剛德斯——嘿,聽上去不賴嘛!」

曾有一位偉大的魔法師在評價魔法這項事業時講到,從事它的人「要想獲得哪怕一丁點的知識,也一定要絞盡腦汁、反覆思量。從業者之間的論戰是自然而然的」——約克魔法師們這些年來的行為證明了這一點。

此信在約協眾魔法師之間傳閱,大家都表示懷疑:字寫得這麼小,這樣的人能是魔法師嗎?雖然大家都為無法觀看傳說中宏偉的藏書室而感到惋惜,但過了一陣子,也就把這個人這回事徹底忘掉了。亨先生對斯先生說,為什麼英格蘭再見不到魔法了,這個問題關鍵在於,約協的人忽略了成功的可能性。那位魔法師的意見值得一聽。於是他馬上給那位魔法師去了信,表示他與斯先生將在聖誕節后第三個禮拜二下午兩點半上門拜訪。回信非常快。一向誠懇待友的亨先生接到回信立馬叫來了斯先生。那位魔法師一筆蠅頭小字,表示他非常榮幸能藉此機會結識兩位先生。「這就算答應了!」亨先生高興極了,馬上跑去找他的車夫華特斯,吩咐他到時候把車馬準備好。

幾年前,約克魔法師學術協會風聞,在約克郡還有一位魔法師,並非他們的會員。據說,他生活在約克郡偏遠的地區,擁有一間自己的藏書室,日夜研讀魔法珍本。福克斯卡斯爾博士查到這位魔法師的姓名住址,寫信邀請他加入約協,言辭不乏敬意。這位魔法師回了信,表示無限榮幸以及深深的歉意:由於何妨寺地處偏遠,路況艱險;由於事務繁忙,無法脫身,等等等等原因,他只好拒絕約協的邀請。

「承蒙錯愛,不勝榮幸。然約克同道,不乏英才,鄙人一寒士,名不見經傳,何用之有?」

這兩位先生之間的友誼與日俱增。後來斯先生每周總會在亨先生家待上兩三個晚上。一次,有很多年輕人在場,於是免不了有一場舞會,人人興高采烈。而斯、亨二位總是藉機溜到外邊去,討論他們兩個真正感興趣的話題:為什麼在英格蘭,魔法銷聲匿跡。二人雖樂此不疲(每每談至凌晨),但討論毫無成果。也許,這樣一個問題確實沒什麼好談的,因為兩百多年來,各路魔法師、博古家和學者一直都沒能得出什麼結論。

「所言極是。」諾先生答道。

這是所有人共同的疑問。早晚有一天,每一個孩子都會問他們的師長或父母這樣的問題。然而,這些博學的約克魔法師們聽到以後卻大為不悅,原因在於,他們其實和普通人一樣對此一無所知。

斯先生料定諾瑞爾會一口拒絕。然而不承想,這位諾先生盯著他們好一會兒(他生得一對小藍眼珠子,目光極為深邃),竟欣然答應。亨先生感激不已,他覺得,經他這一番懇求,諾先生准也十分高興。

身為魔法師,不消囑咐,亨先生和斯先生心裏也清楚得很,這何妨寺藏書室對諾瑞爾先生來說可是無價之寶,也難怪諾先生會不惜血本造個與之相稱的「珠寶匣」:沿著四面牆排開的書架是貨真價實的英國原木打造,仿哥特拱頂的樣式,雕滿繁複的花樣——有樹葉(乾枯、扭卷,彷彿描繪的正是深秋時節),有盤根錯節的枝幹,有飽滿的漿果,還有虯曲的常春藤——堪稱鬼斧神工。然而,書架的神韻如何比得上書籍的光輝?

於是斯先生把目光轉向下一冊:貝拉西斯的《原術》。

房裡並不止他們三個。有一位先生坐在桌旁,見他們進來,起身相迎。諾瑞爾先生簡單介紹說,這位便是齊爾德邁斯,算是他手下的司務。

1806年秋至1807年初

啟程之前是連日的暴風雨。雨水在泥地https://read•99csw.com上積成池塘,浸在水裡的屋頂,彷彿一面面冰冷的石鏡。亨先生的四輪馬車上路了,冷灰色的天空似乎格外低,幾乎佔滿了視野。

1806年秋天,該協會招收了一名新成員,此人名喚約翰·斯剛德斯。在參加的第一次例會上,斯先生起立發言。他先是對約協的優良傳統大加讚揚,提到很多知名魔法師和歷史學家某某某都曾是約協的成員,言外之意:若能親赴約克出席這樣的會議,真是三生有幸。「北方的魔法師,」他贊道,「比南方的更加德高望重。」斯先生還提到他本人學習魔法多年並了解所有偉大前輩的光榮歷史。他閱讀最新的出版物,作品也曾見諸報端。然而近來,他開始思考這樣一個問題:魔法的豐功偉績為何只停留在歷史文獻上?為何在如今的街頭巷尾、新聞時訊中無處可尋?斯先生很想知道當代魔法師為何只將魔法訴諸筆端卻不思實踐,或簡而言之,為何魔法在英格蘭銷聲匿跡。

起初斯先生只是沮喪,然而福博士一句冒失話把他的火兒挑了起來。「這位先生,」福博士冷冷地盯著斯先生,「似乎是認定我們會落得像曼城協會一般下場!」

藏書室看上去比接待他們的客廳稍小一些。壁爐里一樣是火光熊熊。然而,和剛剛在客廳里的情況一樣,單憑一爐火,幾扇窗,似乎無法使這裏如此明亮。斯先生於是又開始感到一絲不安,他總覺得這屋子裡一定還有蠟燭、窗戶或是別的光源才對。窗外此時只是一片暮色,垂著雨簾。斯先生看不到任何景緻,也猜不出身在何方。

看上去,諾瑞爾先生不僅僅是「薄今」,他也並不「厚古」。著書立說的即便是先人,也逃不掉諾先生的一番評頭論足,無一博得他的首肯。

「你們對貝拉西斯的評價過高了。」諾瑞爾先生嘆道,「過去,我同你們的想法並無二致。那時,我每日要花八個小時研讀他的作品,一讀便是數月。我得承認,我從未在任何別人的作品上下過這麼大的功夫。然而最終他仍令我失望。他往往把一些本應簡單明了的道理講得晦澀難懂,同時,一些理當模糊化的概念卻又被他表達得過分直接。很多東西其實沒有必要昭之天下。我個人實在無法給他太高的評價。」

當他們三人起身離開藏書室的時候,斯先生看到令人生疑的一幕:爐火近旁有一套桌椅,桌上平攤著一本古書的封面襯板和皮質的裝訂套,另有一把剪子、一刃尖刀,彷彿園丁修枝剪葉的利器。然而,這本古書的書頁部分卻不知去向。斯先生想,也許是送去重新裝訂了,可這桌上的舊封面看上去足夠結實。況且,這活計,一名熟練的裝訂匠足以勝任,諾瑞爾先生又何必費力氣、冒風險自己大動干戈呢?

「我們想問,」亨先生接著說,「曾經,魔法在我國盛極一時,如今何以淪落至此?先生,我們想請教您的是,如今為何再也見不到魔法的蹤跡?」

這番暖人心腸的話語,斯先生沒法兒不感激。這一場唇槍舌劍,已讓斯先生備受打擊。「我想我是說錯話了,」他悄聲對亨先生說,「我可沒想到會是這種情況。我本以為先生們會很支持我的想法。」

一時間無人發話。

天色漸暗,書頁上古人的筆跡已看不真切了。兩名僕人進得房來,在那位不像司務的大司務的監視下,點蠟燭,拉窗帘,往壁爐里添了些新煤。斯先生覺得該提醒亨先生一下,都這會兒了,他們還沒告訴諾瑞爾先生到底為何而來呢。

亨先生大高個子,總是樂顛顛的,滿臉笑意,精力充沛,隨時準備干番事業,樂於出謀劃策。然而他往往不大考慮做事的意義與結果。眼下這件事很是令他想起那些偉大的中世紀魔法師——一遇到難於解決的問題,便帶著一兩個仙子僕從做嚮導,踏上征途,消失一年零一日。而當他們回來,一切難題都有了答案。亨先生對斯先生說,他認為目前最好就是向這些偉人們學習。這些人有一部分去了英格蘭、蘇格蘭和愛爾蘭最偏遠的地區(魔法氣氛最濃的地區),其他一些人則似乎永遠離開了這個世界,下落已無人知曉。亨先生的意思並不是一定要走那麼遠(他確實一點也不樂意:正值隆冬,路出奇難走),他只是強烈建議,一定要「走出去」,一定要「取經」。他對斯先生說他感覺他們兩個的思想已經腐舊,尋覓新聲勢在必行。然而,目的地是哪裡?向誰取經?答案無法自現。亨先生在絕read•99csw•com望中突然想到了另一位魔法師。

諾先生的司務輕笑了一聲,明顯是被亨先生的舉動逗笑了。諾先生並未因此而責怪他。斯先生很想知道諾先生究竟委託此人「司」何「務」。此人一頭長發,亂如烏雲黑似墨。這麼個角色,應當徘徊在凄風陣陣的荒野,或是藏匿於幽暗的深巷,看上去滿有資格進拉德克利夫夫人的小說。

早在第一次被請去吃晚飯的時候,斯先生就想請教亨先生,福博士提到的曼城協會是怎麼一回事,此時正是談這個的好時機。

例會散了,而亨先生對斯先生的好意並未終止。他邀請斯先生到他位於彼得門正街的家中與夫人女兒共進晚餐。斯先生是個窮單身漢,蒙此盛情,欣然前往。飯後,亨先生的幾個女兒彈琴獻唱。第二天,亨太太誇斯先生是個標準的紳士,然而她恐怕這樣溫和的脾氣換不來什麼好報,現在這年月,謙虛善良的人似乎不吃香了。

「真的嗎?」諾瑞爾先生冷冷地應了一句,「我真是沒有想到,我自己的事情有這麼多人知道……估計都是那個薩若古德!」他若有所思地說。這位薩若古德是個在約克市的考菲巷裡賣書和古玩的商人。「齊爾德邁斯提醒我好多次了,這個薩若古德管不住自己的舌頭!」

他們重回客廳落座。亨先生首先發話:「今日所見所聞令我深信不疑:求助於您,大有裨益。斯先生與我私下認為:當今魔法師誤入歧途,精力全部耗費在細枝末節之上。不知先生意見如何?」

一位年長的學者(喚作「哈特」或是「亨特」——斯先生一直沒聽清楚),淡藍眼珠,淡色衣服,淡淡地發了話。他說有沒有人提更多的要求根本無關緊要。正人君子不能施法術!施法術是走街串巷的巫師騙錢的營生。「法術」(從實踐角度來講)已經淪落,只與下層社會接壤,只與吉卜賽人、小偷之流相提並論,只令人想起蓬頭垢面的下等人和掛著黃色臟門帘的破屋裡的住客。哦,不能,正人君子決不能施法術!正人君子應當研究魔法(再沒有什麼學問比這更高貴了!)而不能「碰」它。這位學者仿若長輩般淡淡地望著斯先生,說他希望斯先生並不曾試圖念過咒語。

諾瑞爾先生答道:「先生的問題,我恐怕無法回答。我無法理解,因為這個問題本身就有問題——魔法在我國並沒有消失。我本人即是一名合格的實踐派魔法師。」

斯先生搖了搖頭:「那傢伙知道我是幹什麼的,他要是為了騙錢,肯定就說我是其中之一了。可他後來直說了,說這兩個人里沒有我。一開始他似乎不是太肯定,好像的確和我有那麼點關係……他讓我把名字寫下來,然後盯著看了老半天。」

房間里於是只剩斯先生一個人,他接著讀這封信:

諾瑞爾先生說他曾拜讀斯先生所著關於馬丁·佩爾仙子僕從的生涯概述。「寫得很好!但是,先生似乎漏掉了法羅索特大師。當然,這個人無足輕重,他為佩爾博士所效之勞已不可考。但您的大作若是少了他,可就稱不上『全編』了。」

諾瑞爾先生把兩位客人領進一間相當華美的客廳,壁爐火光熊熊。廳里沒點蠟燭,兩扇大窗應當十分透亮——可窗外是一片陰沉。此時斯先生總感覺這屋子裡一定還有另外的光源,他於是挪了挪椅子,四下里張望,可是什麼也沒找到,只可能是鏡子或是一座古鍾的反射。

諾瑞爾先生的目光堅定了許多,明亮了許多,嘴唇抿得緊緊的,彷彿在壓制內心的極大歡喜。斯先生感覺,諾瑞爾先生等這個問題一定等了很久了,答案也一定在https://read.99csw•com心中醞釀多年。

學習魔法的人首先學到的是:「關於魔法的書」和「魔法書」是兩個截然不同的概念。接下來便要知道:對於前一種書而言,即便是名家力作,花上兩三枚金幣在大書商處便可以買到;而後一種,拿紅寶石去換也不一定能成交。約克魔法師學術協會的收藏中,一些卷冊已算難得,幾乎可以稱得上是珍品。有一些於1550年至1700年間寫成,於是在某種程度上算得上是「魔法書」(雖然這些書如今每冊只剩幾頁破紙片了)。魔法書極為難覓,斯、亨二位在私人藏書室內見過的魔法書不超過三冊。何妨寺藏書室四面牆都被書架填滿,而每排書架又被各色書冊填滿,古籍,或者說真正的魔法書,若非全部,也佔了其中的絕大部分。仔細觀看,很多確實包有乾淨的新封皮,而這些明顯是經由諾瑞爾先生重新裝訂的結果(原色小牛皮作封面,標題使用壓銀的大寫字母,一目了然——諾瑞爾先生似乎對此樣式情有獨鍾),其他一些則真是相當相當古老的,從書脊和邊角看上去隨時有可能散架。

諾瑞爾先生頭一次露出點笑意,而這笑隱隱地藏在眼睛里。「哦,當然啦,」他說,「我糊塗了,關於他的記載都在赫爾加斯和皮克爾的史書里,他們二位寫過一些與法羅索特大師的交往。這些您大概不曾讀過。但我要說,幸虧您沒有讀。他們二位的文章格調太低,名為魔法歷史,實為罪行記錄——對他們,還是了解得越少越好啊!」

諾瑞爾先生領兩位客人穿過一道走廊——一道非常普通的走廊,鋪著打磨講究的橡木地板,沁出蜂蠟的味道。接著,是座樓梯,大約只有三四級台階,隨後又是一道走廊,只是比剛才那道陰冷一些,鋪著上好的約克石材。總的說來,建造得很平實。(然而,走廊之間為何有台階相隔?或者也許——剛才到底有沒有經過台階?)斯先生是那種方向感很強的人,無論走到哪裡都能準確辨認出東南西北——他並不認為這特別值得自豪,對他而言,感覺方向就和感覺腦袋還在肩膀上一樣自然。然而,在諾瑞爾先生這裏,他完全喪失了這個天賦。後來的一路上,他再也無法弄清長廊的走向,再也無法記清究竟穿過了哪些房間,就連走了多久才到他也算不清楚了。他說不出這間藏書室到底朝南還是朝北。他覺得諾瑞爾先生似乎把它建在羅盤四個方向之外的某個地方了。亨先生則什麼都沒注意到。

斯先生把頭偏向亨先生:「我真是沒想到約協里會有這麼頑固的傢伙。魔法若不能在約克生根發芽,哪兒還能有更肥沃的土壤呢?」

何妨寺位於約克市西北大約十四里的地方。這地名頗具古風,過去確曾有所寺院,而如今這片房產為安妮女王統治時期所建。建築風格四平八穩,格局講究,氣派不凡。院落間古樹茂密,枝幹虯結,陰森可怖。也許是霧蒙蒙的天氣所致,枝葉看上去濕答答沉甸甸的。一條小河(名喚何九*九*藏*書妨河)流經其間,一座造貌古典的石橋橫跨其上。

「可憐的先生!」斯先生說,「也許都是因為這個年月。我們魔法師和學者們生不逢時,您說是不是?商人得勢,還有什麼船員、政客,就是苦了魔法師。我們的時代一去不復返了。」他想了想,接著說道,「三年前,我在倫敦遇到一個走街串巷的巫師,正是所謂『掛黃門帘』的那種浪人,長得怪模怪樣。他拉著我非要讓我出大價錢買他一個重大的秘密。我給了錢,他對我說,英國的魔法有一天會在兩名魔法師手上復興。我不大相信『預言』這種東西,可一想到那人的話我似乎就有心勁兒弄清魔法失落的真相——是不是聽上去像說瘋話?」

亨先生實在想不通,若是他自己能有那麼多魔法書,他一定常把它們掛在嘴邊,期待別人的欣賞與讚美。他無法相信眼前這位諾瑞爾先生的反應竟是如此不同。亨先生努力使自己態度平和,不至於招惹諾先生不快(他認定諾先生是那種比較內向的人),他說:「先生,請允許我提個小小的要求。我們若是能瞻仰一下您的藏書室,三生有幸,死而無憾。」

斯先生把雅克·貝拉西斯的《原術》從架上取下。雖然諾瑞爾先生對它的評價不高,但斯先生隨手一翻,讀到兩段文字,便頗有醍醐灌頂之感。雖然他感覺到時候已經不早了,而且那位司務盯著他的眼神十分古怪,很不友善,他還是接著翻開《基督猶太法術精要》讀了下去。這本《精要》並非印刷成冊(至少斯先生認為不是),而是由一張張字跡潦草的手稿組成,紙張來源多種多樣,多數都是老酒館的賬條。斯先生讀到很多奇遇。這位十七世紀的魔法師憑藉其微弱的法力對抗強敵,他所做的鬥爭,人類法師無法企及。當敵人步步逼近,這位魔法師把零碎的經驗匆匆寫下。他深知,這樣一來,時間也所剩無幾,死亡已算是最好的下場。

「看出什麼來了?我估計他是看出來你再掏不出更多錢了!」亨先生道。

九_九_藏_書「這個協會是最近幾年才成立的,」亨先生說,「會員里包括一些窮教士、過去有些名望的生意人、藥劑師、律師,還有懂幾句拉丁文退休在家的磨坊主。都是這樣的一批人,也許算不上什麼紳士。我想福博士十分慶幸這個協會終於解散了——他一向認為這類人不配做魔法師。可實際上,他們裏面很有幾個聰明人,像你一樣,有抱負要復興魔法的實踐。他們是實幹家,希望能像過去經營製造業一樣,把理性思考與自然科學應用到魔法領域里去——他們把這個叫作『理性的幻術』。可是,結果似乎並不如意。他們於是灰心了。灰心並不值得怪罪,關鍵是,他們已破滅,開始否定一切。他們後來認定世上沒有魔法,從來也沒有過。他們聲稱黃金時代魔法師都是些騙子,要不就是都受了騙。烏衣王是北部人民為躲避南部的暴政編造出來的假象(他倆也是北方人,所以言辭中不乏同情)。對了,他們很有辯論的天才,我都忘了他們是怎麼解釋仙子的存在的了。這個協會已經解散了,我剛才說過了。他們中的一位,據我所知好像叫奧博雷的,打算把一切都寫下來出版發行,可每每一提筆,他就感到一種莫名的悲傷,然後就再沒有心思寫任何東西了。」

他們是魔法師,可也都來自紳士階層,也就是說他們從未用魔法害過誰——卻也沒為誰帶來半點好處。說句實話,他們中間沒人讓最簡單的咒語顯過靈,沒人憑法力使一片樹葉搖晃、改變一粒灰塵飄浮的方向,或是讓他人頭頂一根毫毛變個模樣。縱有這般小小不足,他們仍被看作是約克郡最具智慧、最有魔力的紳士,聲名遠揚。

幾年前,約克市曾有個魔法師組成的協會。每月第三個禮拜三,魔法師們會聚在一起,相互朗讀關於英國魔法史的一些冗長無趣的文章。

斯先生臉紅了。

「我想,您應當知道貝拉西斯吧?」諾瑞爾先生問。

「啊,對了先生,」亨先生覺得諾瑞爾先生提到的一定是他自己的藏書,於是提議道,「我們可是久仰您藏書室的大名。約克郡所有的魔法師對您的典藏,都是又妒又羡哪!」

「很難說。」諾瑞爾先生的語氣非常平板。

約協主席(人稱福克斯卡斯爾博士)向斯先生表示,提這個問題是不明智的:「依你先生的意思,是魔法師就有施法術的義務?一派胡言!難道天文學家必須移星換日?難道植物學家一定培育新花?魔法師研究魔法史,天經地義!先生認為還能多要求他們做些什麼呢?」

「法羅索特大師?您的意思是——」斯先生道,「我……恕我孤陋寡聞,從未聽說此人大名,無論是在人間還是仙境。」

「這兒有本書,我甚至從未聽說過,」斯先生說,「《基督猶太法術精要》。您能大致介紹一下嗎?」

那位「名不見經傳」的魔法師(此人名喚諾瑞爾)出門廳相迎。這位魔法師個子矮小(讓人想起他那筆小字),迎接斯、亨二位先生的時候,聲音也不高,彷彿他不習慣大聲說出自己的想法。亨先生的耳朵有點背,根本聽不清他在說些什麼:「哦,先生,您看,我年紀大了——沒辦法啊,勞您大點聲——」

「噢!」諾瑞爾先生嘆道,「這書是十七世紀寫成的。我覺得並不怎麼樣。寫書的人是個騙子、醉漢、姦夫、惡棍!幸虧人們已經徹底忘掉了他。」

信里明顯是帶著諷刺意味的,字字句句似乎都在嘲弄亨先生。斯先生想到也許亨先生並不曾注意到這一點,否則他也不會如此興高采烈地去找華特斯。而這信上的口氣太不友好,斯先生一點兒也不想去拜訪這位魔法師了。算了,無所謂,他想,無論如何還是要去的,因為亨先生是一定要去的。再說,事情還能壞到哪裡去呢?頂多就是白跑一趟,如此而已。

然而,上文提到的那句名言實為真理:魔法師之間永遠存在分歧。此時,約協中有相當一批魔法師完全站在斯先生的立場上,他們認為,對於魔法學術界而言,沒什麼問題比這更具意義。斯先生的支持者中最激動的當屬亨尼福特先生,他五十五歲,紅臉龐,灰白髮,相貌風度十分可人。當學者們你一言我一語,爭論走向白熱化,當福博士已開始對斯先生進行人身攻擊時,亨先生幾次三番走向斯先生,好言相勸:「別理他們,先生,我完全同意您的觀點!」或是「您完全正確,先生,別被他們誤導!就是因為缺少您這樣的灼見,我們才這麼落後。現在有了您,我們總算能有一番成就了。」

斯先生瀏覽著近旁架子上的書目,首先映入眼帘的一本題為《探暗索真知》。「這書寫得非常膚淺。」諾瑞爾先生說。斯先生嚇了一跳,他並未發覺諾先生就在身旁。諾瑞爾先生接著道:「我勸您不要在這上面花太多時間,不值得。」