第三十六章 世間所有的鏡子

「哦,你這麼說可不公平!我對你的職業從來沒說過一個『不』字。我覺得它是世界上最崇高的職業之一。你和諾瑞爾先生取得了成績,我不知道有多自豪。無論什麼新法術,只要你覺得合適你就去學,我也從來沒有反對過——可從前,你只要從書里學到新東西就滿足了。」

她微微一揮手,表示不提也罷:「假如無人陪伴、無事可做也能過得好的話,我想我過得還挺好的。」

「你就會這麼說,可到現在我也沒聽見理由是什麼——反正沒有一條足夠令我信服。我猜斯先生大概是怕別人看見他跟我在一起會議論。我們見面完全可以避開外人嘛,不用非得讓誰知道。」

「今天夜裡你看見的那些廳堂,你知道它們都通向哪裡嗎?」沃特爵士問。

「漢普斯特德。」

「都是一回事。探險家不能窩在家裡看別人畫的地圖。魔法師若要豐富自己的技術,不能靠讀別人寫的書。早晚有一天諾瑞爾和我要超越書籍所限,這在我看來是明擺著的!」

「我丈夫。」她說。

夫人所坐的沙發上方掛著一面長鏡子。鏡子里有另一扇黑漆漆的高窗、另一輪巨大的白月亮,以及另一間昏暗的廳堂。可鏡子里的廳堂卻不見了夫人和德羅萊特,只有模模糊糊一團,這一團漸漸變成影子狀,黑影隨後有了人形,正沖他們走來。從人影身後的路可以很明顯地看出,鏡中廳堂和鏡外完全兩樣;之前看著一樣,只是因為光線和透視取了巧——我們常見戲院用這招。鏡中廳堂其實更像是一條長長的走廊。那神秘人影的頭髮和外套被風吹動,可鏡外的屋裡感覺不到一絲風。那人沖隔開兩座廳堂的鏡面玻璃走來,看上去步履飛快,結果頗走了一會兒才到。臨到鏡子跟前,有那麼一瞬間,巨大的人形黑壓壓逼上了玻璃面,暗影卻仍然矇著他的臉。

她沒好氣兒地看著他:「哼,好吧,至少您還留著情面,沒像那些傻瓜似的強我懺悔,逼我幹活、做針線,以為這些能讓生活充實,能讓傷透的心複原。不過,為了你我都好,咱們就先談到這兒吧。晚安,斯先生。」

「回去!」沃特爵士驚道,「你確定……」

「我的一個表妹——乏味無聊、整天就知道繡花的那種女孩子。我沒嫁人的時候,誰看過她一眼?現在聽說嫁了一位神職人員。我父親開了張支票給她,讓她做嫁衣、添置傢具,還保證會利用自己生意上的往來幫他們爭取到各種好處。他們夫妻倆的未來會是一馬平川。婚後他們就住到約克去,出席各種晚宴、聚會、舞會,享受一切本該屬於我的快樂。斯先生,」她越說越興奮,高聲叫道,「肯定有什麼咒語能讓那牧師一看見麗莎就心煩吧?能讓他一聽見麗莎的聲音身上就打戰?」

「倒是有個人陪我,一位老姑媽,每天催著我信教。」

「啊,」阿拉貝拉叫起來,打斷了他們的對話,「我看出來了!以後只要諾瑞爾先生那邊一時用不著你,你就會跑到那些通道上去,剩我一個人在這裏提心弔膽地煎熬著,擔心還能不能再見著你!」

斯特蘭奇起身沖布爾沃思太太鞠了一躬,又坐下了。

「那好吧。我呢,您知道的,是北安普敦郡一位紳士的女兒。我父親他資產雄厚,房產、收入都十分可觀。我們是最早落戶在該郡的家族之一。可我家裡人總勸我相信,憑我的美貌與才幹,完全可以在社會上取得更高的地位。兩年前我嫁了人,算是嫁得相當好了。布爾沃思先生有錢,我們邁入了上流社會的圈子。可我仍然覺得不幸福。去年夏天,我不幸遇到這樣一位男士,布先生沒有的他都有:他英俊、聰明,能逗我開心。短短几個禮拜,我就變得死心塌地,眼裡誰也沒有,只有他。」她肩膀微微一聳,「那年離聖誕節還有兩天,我離開我丈夫的家,跟他跑了。我希望——或者說我以為我可以——先跟布先生離掉,再跟他結婚。可他不這麼想。到了1月底,我跟他大吵一架,我的朋友也不管我了。他回了自己的家,繼續該幹嗎幹嗎;可對我來說,生活再也無法回到過去。我的丈夫不要我了,我的朋友也不肯收留我。我走投無路,只好回去投奔我的父親。他說他可以養我一輩子,前提是我必須老老實實在家待著。再也沒有舞會、沒有聚會https://read•99csw•com、沒有朋友——什麼都沒了。」她向遠處某個地方定定望了一會兒,就好像在默想自己失去的一切;這份哀怨來得突然,擺脫得倒也脆快,她大聲宣布:「現在說正事!」說罷走到一個小寫字桌前,開抽屜抽出一張紙遞給斯特蘭奇:「我依您的指示,把所有負了我的人列了個名單。」

斯特蘭奇詫異地看著她:「阿拉貝拉,你到底怎麼了?」

斯特蘭奇究竟擔心什麼,夫人再沒機會聽見。話未說完,德羅萊特突然住了口,帶著一臉深深的困惑往四下里看。「這是怎麼回事兒?」他問道。

「諾瑞爾和我筆下幾乎所有文章都在詆毀這個人。諾瑞爾幾乎無法忍受別人提他的名字。而這些廳堂、河道、大橋,一切的一切,都是他建造的。約翰·烏斯克格拉斯,我們的烏衣王!當然,幾個世紀過去了,這些建築都已年久失修。無論約翰·烏斯克格拉斯當初修建這些道路的目的是什麼,現在都已經不再用它們了。雕像、磚石都已坍塌,道道光束從天知道什麼地方透進來。有些廳堂的入口被堵上了,有些被大水淹了。我還要告訴你們一件稀奇事:我無論走到哪裡,都能看見一大堆鞋子,大概是過路人扔在那裡的。鞋子的樣式很古老,而且已經爛得不行了。於是我知道近年來這些通道鮮有人經過。我走了那麼久,只看見一個人。」

「啊,那給他安排什麼樣的下場呢?」

德羅萊特敲了敲門,一位女僕聞聲趕來,立即將他帶往會客室。會客室是當年農舍的正房,過去的模樣如今已了無痕迹,蒙了昂貴的法國壁紙,鋪了波斯地毯,擺放了最新式樣、最新工藝的英國傢具。

布爾沃思夫人道:「就是這個人——是他幫著我從我丈夫家逃走的。」

「哦,」斯特蘭奇問他太太,「你沒有怕吧,有嗎?我這不好好的嘛。我一向不都好好的。」

「您儘力而為吧,」布夫人不為所動,「這老女人以為只有她自己會管家,令人忍無可忍。她那一套我聽得煩透了。」

「瞧,夫人,」格蘭特中校興高采烈道,「我和您說什麼來著,在西班牙的時候,斯先生經常遇險,我們從來就沒擔心過。他腦子太好使,什麼危險都傷不著他。」

「『詹姆士·薩斯威爾爵士:痛風』。」斯特蘭奇讀道。

說了歸齊,人家夫妻倆吵架咱們一句一句全聽下來又有什麼用處呢?這種紛爭一定比任何對話都要更迂迴綿長,必會節外生枝、舊賬重提——除了當事者本人,外人根本聽不明白。到最後誰也沒有對錯,就算爭出個你對我錯,又有什麼意義呢?

「哦,是啊!至少我覺得那是個人。我看見一團影子在一條白路上移動,穿過黑乎乎的荒原。要知道,我當時還站在那座大橋上,那橋比我見過所有的橋都要高。地面在我腳下大約幾千尺的地方。我一低頭,看見了那人影。若不是已打定主意去找德羅萊特,我肯定要找條路下去,跟上那個人。在我看來,身為一名魔法師,時間最好都用來和這樣的人談談。」

「從頭到尾。」

「啊,我叫您列名單來著,是嗎?」斯特蘭奇接過單子來,「看我辦事多講究方式方法!您這名單可夠長的。」

布夫人打了個手勢,表示沒閑心管這些。

德羅萊特將滿眼的愁苦往地毯上倒,嘴上喃喃低語,只有「夫人」「特殊情況」這幾個詞能聽清楚。

「……『被狗咬』。」

「我不知道,」斯特蘭奇道,「我從來沒考慮過這種情況。我想大概總會有的。」他低頭又看了看名單,「『布爾沃思先生』……」

「放心?」斯特蘭奇一派蔑視群雄的姿態,「哦,不,我覺得不能放心。不過,算是自誇吧,我自己也不特別讓人放心。我希望我沒錯失這機會。等明天再回去的時候,我希望能找到些線索,看看那個神秘的人影究竟去向何方。」

布夫人轉向斯特蘭奇:「您能幫幫我嗎?您能照我說的做嗎?要是錢不夠……」

布夫人盯了他一會,轉身問德羅萊特:「他說的是真的嗎?」

「可書上的內容既含糊又自相矛盾!諾瑞爾也這麼說,而他已經把能讀到的都讀了。這點你不用懷疑吧!」

漢普斯特德村位於倫敦北部五里處。https://read.99csw.com在咱們祖父母生活的那個年代,村裡只有幾片農舍、村屋,是毫不起眼的一塊地方。如此地道的鄉野風情,卻又離倫敦這麼近,人們趨之若鶩,紛紛跑去那裡享受空氣的清甜、田野的蒼翠。跑馬場、草地保齡球場建起來了,供人們娛樂;糕點鋪、花園茶座開張了,解人們饑渴;有錢人紛紛買下此地村屋度夏,漢普斯特德很快成為倫敦上流社交圈子裡人人摯愛的度假場所之一。沒過多久,這地方就從郊區村莊擴大到相當可觀的規模——幾乎算是座小鎮了。

布夫人停下腳步,也不再詛咒拉先生將遭遇哪些可怕的下場,可仍然算不上冷靜。她呼吸急促,渾身發抖,五官仍在盛怒之下拚命活動著。

「你還沒講講鏡子里那個王國、道路還是什麼的,」格蘭特中校道,「和你想象中的一樣嗎?」

「以後不會了。把魔法研究限制在書房裡的書本上,那,還不如告訴探險家你贊成他去探尋那些,那些——甭管非洲那些河流都叫什麼吧——的源頭,但條件是不許走出唐橋井!」

斯特蘭奇搖了搖頭:「我不知該用什麼詞形容。跟它相比,諾瑞爾和我所做的一切簡直不值得一提!我倆竟也敢自稱是魔法師!我真希望我能讓你們體會到那裡有多麼宏偉莊嚴,多麼龐大、複雜!我真想讓你們看到那四通八達的巨石廳堂!我一開始還打算估算它們的長度和數量,很快便放棄了,因為根本看不到盡頭。那裡還有石堤圍起的一條條河道,裏面是靜靜的死水,光線昏暗,看上去只是幽黑一潭。我還見到通天的樓梯,豎起多高,頂端在哪裡我根本看不到;另一些則是向下通往徹底的黑暗。後來我從一座拱門下穿過,突然發現自己已經站在一座石橋上,橋下是一片幽暗、空寂的土地。這座橋大極了,一眼望不到盡頭。你們想象一下,就像有座橋能從伊斯靈頓直通特威克納姆,或是能從約克直通紐卡斯爾!無論廳堂還是橋樑上,處處可見他的印記。」

「德羅萊特怎麼說?」沃特爵士問,「他怎麼為自己開脫的?」

「既然如此,你最好還是照斯太太說的做,先把關於那些道路的文獻能讀的都讀了,再回那裡去。」沃特爵士道。

「啊,夫人,」德羅萊特一躍而起,叫道,「您這一向都好?」

「啊,夫人哪,我多想按您說的做,人家斯先生又何嘗不想!可這事兒恐怕辦不到。」

「漢普斯特德!」沃特爵士嘆道,「好吧,見你回來了我們都很高興!」他瞧了瞧阿拉貝拉,又慌忙補了一句,「恐怕我們讓斯太太白操心了。」

「真是太巧了,德先生這兒正跟我解釋為何你我總不得見。」

這位黑弗麗爾可不像上流社會家庭里常見的女傭似的受雇全憑一張漂亮臉蛋,她已近中年,模樣能幹,雙臂粗壯,一臉不留情面。眼下倒不用她花多大力氣,因為德羅萊特巴不得有個機會趕緊離開。他抓起手杖,見黑弗麗爾給他開了門,便一路小跑溜了出去。

從樓道一扇開著的門裡能瞥見餐廳一隅,富麗堂皇的程度可與會客室媲美。餐桌上還擺著未吃完的菜肴,一看便知這位女士是獨自用膳。穿紅裙衣、戴黑珠鏈,看來只是自娛自樂而已。

「相當鎮定?我告訴你,根本不是那麼回事!我快為你擔心死了——只要家裡男人去了西班牙,他們的妻子、母親、姐妹都和我一樣。不過當初咱倆是說好了的:你去那邊是盡義務去的。此外,在西班牙的時候有整個陸軍陪著你,而如今你在那兒是孤零零一個人。我說『那兒』,其實誰也不知道『那兒』究竟是『哪兒』!」

二人你一言我一語,旁邊沃特爵士和格蘭特中校看上去很不自在,就像任何人不小心撞見別人家夫妻矛盾小爆發之後的反應。由於覺出阿拉貝拉和斯特蘭奇對他倆的態度都不怎麼好了,他二人更覺得尷尬。之前,當他們向阿拉貝拉承認自己有教唆斯特蘭奇嘗試危險法術的責任,他們就已經挨了阿拉貝拉幾句呲兒了。此時,斯特蘭奇https://read•99csw•com也對他倆怒目相向,就好像在問他倆大半夜的憑什麼跑到他家來,把他一向好脾氣的太太惹得發了脾氣。一等他夫婦二人稍有停頓,格蘭特中校便語無倫次地低聲叨咕,說什麼這會兒已經太晚了、感謝他們盛情款待、祝大家晚安。結果誰也沒理他,他只好還在原地坐著。

相比之下,沃特爵士更決絕果斷一點。他說讓斯特蘭奇到鏡子裏面尋路都是他的錯,他保證盡己所能彌補過失。他是干政治的,自己的觀點說出來對方不想聽,這點小事絕不影響他繼續說下去。「每一本關於魔法的書你都已經讀過了?」他問斯特蘭奇。

「哦!」布夫人道,「您就把每個名字都當成是一份獨立的委託,我單付給您一份傭金。我貿然將我認為合理的懲罰方式也寫在名字旁邊了。當然,您道行高深,興許能為我的敵人安排更合適的下場。我樂於聽您指教。」

布爾沃思夫人伸手拉繩搖鈴。

「不知道。」斯特蘭奇答。

「是嗎?你覺著是明擺著的?好吧,喬納森,我嚴重懷疑對諾先生來說這也是明擺著的。」

「哈!」斯特蘭奇爆出短短一聲苦笑,「他什麼都沒說,直接跑了——可惜得很,我一心想問他敢不敢出來決鬥呢。」

德羅萊特低聲咕噥道,這位穿紅裙衣的夫人是布爾沃思太太。

「不知道。不過……」

阿拉貝拉、斯特蘭奇和沃特爵士三人又吵了大約半個鐘點,直吵得大家心煩意亂、疲憊不堪,都想趕緊上床睡覺去。一說起那些詭異空寂的廳堂、無盡的通道和那廣袤幽暗的荒原,似乎只有斯特蘭奇還跟沒事人兒似的。阿拉貝拉聽了著實嚇得不輕,就連沃特爵士和格蘭特中校心裏都明顯感覺不踏實。魔法——幾個鐘頭前還是那樣熟悉,出現在這個國家還是那樣天經地義——現在突然和人類、大自然都脫離了關係,變得如此怪誕離奇。

「恰恰相反,布太太,這樣一種只譴責女性、任男性逍遙法外的道德體制在我看來是可憎的。然而,我最多只說到這一步。我不會去傷害無辜的人。」

「痛風痛起來可是很要命的。」斯特蘭奇評論道,「至少我聽說如此。」

他帶大家回了客廳,並叫傑里米給他端杯酒再拿點吃的來。等大家都坐定,他說:「咱們沒猜錯。德羅萊特確實一直在安排諾瑞爾和我去做你們所能想見的各種黑魔法。我看見他的時候,他正和一位特別容易激動的少婦在一起,那女人想讓我折磨她的親戚。」

德羅萊特和那位穿紅裙衣的夫人愣愣地看著他。他也微笑著看著他們。

這幢房子過去是所農舍,近幾年已經改頭換面。農舍過去狹小的窗戶——主要為了擋風,而不是為了透亮——已經改得又大又規整;過去寒酸的村舍大門已經修成了帶立柱的門廊;過去的農家院也被清掃一空,重新修上花圃,種了灌木。

與伴侶相親相愛地和諧相處是人人熱切追求的理想,斯特蘭奇和阿拉貝拉在這一點上並無兩樣。爭論了兩天後,他二人相互承諾:他保證,只有獲得她的首肯,他才能再去王道;而她也向他承諾,只要他能說服她這麼干是安全穩妥的,她一定批准。

「布夫人,」斯特蘭奇道,「請您冷靜一下!」

「布太太,我沒什麼可說的了。我無能為力,抱歉。」

沃特爵士、格蘭特中校、曼寧厄姆上校跟斯特蘭奇一伙人同諾丁漢郡來的鄉紳吵嘴之後大約兩個鐘頭,一輛馬車沿從倫敦來的路駛入漢普斯特德,拐進一條兩側懸垂著接骨木、紫丁香和山楂枝椏的暗巷,在巷子盡頭一幢房子門口停住。德羅萊特先生下了車。

他又頓了一頓,彷彿在等誰請他落座。見沒人開口,他兀自坐下了。

1814年11月

沃特爵士和格蘭特都緊張地看著她,而斯特蘭奇只自顧自說下去,根本沒注意到她一臉怒氣:「我估計他也不敢接受,我只是打算嚇唬嚇唬他。老天有眼,這是他罪有應得。」

斯特蘭奇腦袋微微晃了一下,有可能表示是,有可能表示不是,也有可能什麼都沒表示。他說:「不相干的人怎麼敘述都不如與之息息相關的當事人。德先生很可能出於某種考慮將一些重要細節略掉了九-九-藏-書。就當遷就我一回,夫人,讓我直接聽您講講。」

「怎麼了!你現在一門心思把自己往最兇險的地方推,還指望我不聞不問!」

「這是我父親,」布爾沃思夫人解釋道,「他成天教訓我,說我性格不好,我都煩死了。他還把我趕出家門。從某種意義上講,他才是造成我一切苦難的罪魁禍首。我也希望自己能夠硬下心腸,讓他患上更嚴重的疾病,可我做不到。我猜這就是所謂女人的軟弱吧。」

「黑弗麗爾,」布夫人道,「把德先生轟出去。」

「哦,夫人,」德羅萊特叫道,「千萬別把精力都浪費在禱告、佈道上,那些無法給您帶來安慰。還是集中思考如何復讎吧。」

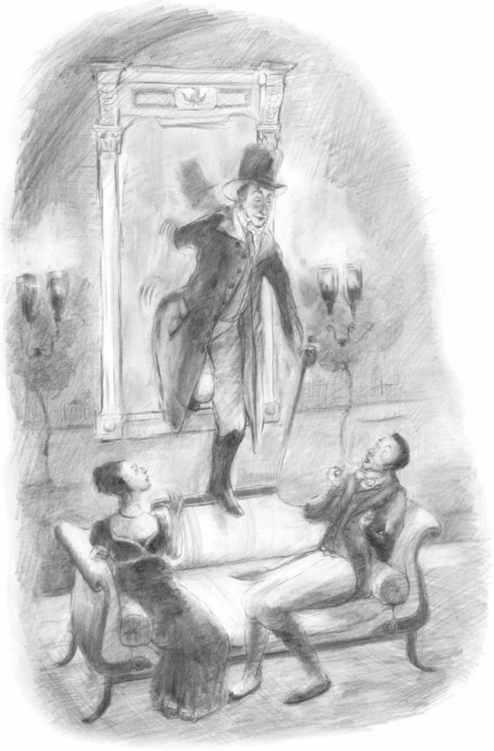

隨後,斯特蘭奇從鏡子里輕快利落地往下一跳,臉上帶著他最有魅力的微笑,沖德羅萊特和那位夫人道了句「晚上好」。

「什麼!」德羅萊特換上一副受了驚嚇的嗓音,「這兒就您一個人住?」

斯特蘭奇欠欠身。臨走,他又悻悻然看了看沙發上方的鏡子,彷彿還打算從那裡離開。可黑弗麗爾已經為他開了門,他拘於禮節,只好從大門出去。

「『布爾沃思老夫人』——我猜是您丈夫的母親吧——『在洗衣缸里淹死,被她自己做的杏醬嗆死,不小心被麵包爐烤死』。一個女人三種死法。不好意思,布夫人,就算是天下最偉大的魔法師也沒辦法同時以三種不同的方式殺同一個人。」

「咱們一定要在門廳里站著嗎?」斯特蘭奇問道。從漢普斯特德回來的路上他一直在思考魔法,打算到家以後繼續。回了家卻是滿滿一屋子人,還都在說話。這令他情緒不佳。

「榆木疙瘩!」格蘭特笑起來,親熱地敲了敲他的腦殼,「我們都為你擔心呢!你到底上哪兒去了?」

「我會的。我思考了。」她只答了這幾句,隨後往正對窗戶的沙發上一坐,「斯特蘭奇先生和諾瑞爾先生近來如何?」

斯特蘭奇打了個手勢,好像在求助,又好像在表示無助;他彷彿是要請沃特爵士跟格蘭特作證,看這一切多沒道理。他說:「我告訴你我要去西班牙的時候,那邊正打著一場惡戰,你反倒相當鎮定。而現在這事兒,其實挺……」

「抱歉,那兒究竟是哪兒,我知道得很清楚!那兒是『王道』。說真的,阿拉貝拉,你要是現在才發現不喜歡我這一行,我覺得有點兒晚了。」

格蘭特根本沒顧上理他,直接回頭沖屋裡喊道:「他回來了,夫人!他一切平安。」

「確實,夫人,直至今晚之前,這樣或那樣的情況總不利於你我相見。德先生,還不快給我們介紹介紹。」

「哦,忙著哪,夫人!忙、忙、忙!我是希望他們手上事情少一點的,不光為了您考慮,也是為他們自己。就在昨天,斯先生還特別問候了您。他向我打聽您精神可還好。『哦,還過得去,』我這麼跟他說的,『將將過得去。』斯先生受了震驚,夫人,他為您家人如此薄情而十分震驚。」

德羅萊特候了幾分鐘不到,一位女士便進了屋。這位女士個頭高挑、身材姣好、面容秀麗,頸上戴一串樣式複雜的墨玉珠鏈,更襯得她玉頸潔白、身上天鵝絨裙衣鮮紅。

「真的嗎?他要是真替我生氣,就來點兒實在的,」她冷冷地說道,「我花了不止一百幾尼了,他什麼都沒幹。老這麼通過中間人來協調,德先生,我已經受夠了。替我問斯先生好,告訴他,甭管白天黑夜具體幾點,他願意什麼時候見我我都答應。幾點鐘對我來說都一樣,我也沒別的安排。」

「誰的印記?」沃特爵士問道。

斯特蘭奇望著她,只等她逐漸能夠自控,能夠理解他說的話了,才開口道:「布爾沃思夫人,我很抱歉,您成了一場惡意詐騙的受害者。這個人,」他斜了德羅萊特一眼,「騙了您。諾瑞爾先生和我從未接受過私人輔導的委託。我們也從來沒委託過代理人替我們攬生意。我直到今晚才聽說您是誰。」

「從頭到尾?」

「什麼?沒有,當然沒都讀過!這點你清楚得很!」斯特蘭奇道。(他想到何妨寺藏書室里的那些書。)

「無辜!」她叫起來,「無辜!誰是無辜的?沒人是無辜的!」

「出什麼事了?有什麼不對嗎?」斯特蘭奇驚奇地望著所有人。

「他養了七條大黑狗,對它們比對人都上心。九九藏書」

「你知道橋下那片幽暗的荒原是什麼地方嗎?」

「真恐怖!」格蘭特中校道。

「哦,」阿拉貝拉突然發了話,「都要決鬥了,是吧?」

最初把德羅萊特帶進客廳的那位女僕又出現了。

「哦,錢!」斯特蘭奇把手一揮,表示錢不重要,「很抱歉,我跟您講過的,我不接受私人委託。」

她定定地望著他,帶著一絲懷疑對他說:「難道這是因為我的遭遇還沒讓您動心嗎?」

「是我,夫人。」

阿拉貝拉從客廳跑了過來,身上似乎還在打戰,隨後跟來了沃特爵士。傑里米·約翰斯和幾個僕人也都跑到通往廚房的走廊上。

「您就是斯特蘭奇先生?」穿紅裙衣的夫人問道。

來的時候既沒騎馬也沒坐車,他只好從漢普斯特德步行五里回到蘇活廣場。到了自己家門口,他發現雖然已經快凌晨兩點鐘了,家裡每扇窗戶都還有光。兜里的門鑰匙還沒掏出來,大門就被科洪·格蘭特猛然推開了。

而斯特蘭奇則認定他們仨是天下最難理解、最令人頭疼的傢伙。他們似乎還沒看出來,他這是幹了件極為不凡的大事——說是他事業上迄今為止最卓著的成績(他覺得)都不為過。自馬丁·佩爾之後,還沒有哪一位英格蘭魔法師走上過王道。結果他們仨非但沒祝賀他、沒表揚他——換了誰也會這麼做吧——反倒跟諾瑞爾似的一個勁兒埋怨他。

阿拉貝拉氣得扔給他一句:「我以為你是要做魔法師的,不是什麼探險家!」

第二天早上他一覺醒來,滿心打算再去趟王道。他和顏悅色地沖阿拉貝拉打招呼,閑扯些瑣事,假裝昨天夜裡吵那一架完全是因為她太過疲勞、緊張過度。結果還沒等利用上這方便的借口(然後就找一面離自己最近的大鏡子溜進王道去),阿拉貝拉就坦白告訴他,說她昨天夜裡什麼感受現在還是什麼感受。

「我剛認識了一位譚托尼先生,」他對德羅萊特道,「人相當好,就是不大愛講話。他的朋友蓋特康姆先生倒是把該說的都說了。」

「哦,夫人,您大大誤會了斯先生的為人!若有機會向公眾控訴迫害您的兇手,他再高興不過了。他這麼謹小慎微,完全是為了您考慮。他擔心……」

「我想德先生大概已經把我的遭遇告訴您了?」布夫人道。

「『伊麗莎白·切爾奇小姐』,」斯特蘭奇讀下去,「『解除婚約』。伊麗莎白·切爾奇小姐是哪位?」

「老天爺!你怎麼在這兒呢?」斯特蘭奇叫起來。

「你還看見有別人?」沃特爵士問。

他等了一等,彷彿在為打算說點兒什麼的人留出時間,結果發現沒人開口,便道:「夫人,希望您寬宏大量,別怪我來得遲。說實話,這條路比我預想中要繞得多。我之前拐錯了一個地方,差點兒就走到……唉,我也不知道會走到哪裡去。」

就好像什麼地方有扇門開了,也有可能是好幾扇門。感覺上似乎有一陣輕風吹進房內,隨風而來的是記憶中殘存的童年芬芳。光線變了一變,屋裡的陰影彷彿都因此改換了位置。沒什麼比這更確切了,然而,如同大部分魔法生效時一樣,德羅萊特和那位女士都強烈地感到他們眼中所見的世界已經不再可靠。就好像伸手去摸房間里任何一樣物件,卻發現它已經不在那裡了。

「明白。好吧,這些聽著都太像莎士比亞的戲了。那麼咱們看看最後一位是誰。『亨利·拉塞爾斯』。這人我認識。」斯特蘭奇探問似的望了望德羅萊特。

「可跟這樣的人談能放心嗎?」阿拉貝拉問。

「窮困潦倒,」她低聲忿忿道,「得失心瘋,被火燒死,變成殘廢,讓馬踩踏!讓壞蛋伺機用刀划他的臉!讓恐怖的幻影纏上他,攪得他徹夜無眠!」她騰地站起來,在屋裡踱來踱去,「讓他干過的每一樁虧心事都在報上發表!讓倫敦人誰也甭理他!讓他去勾引個村姑,等村姑對他著了魔,他走到哪裡就追到哪裡,追個好多年。讓大家為這看他的笑話。村姑也不讓他消停。找個好心人犯錯,最後誤判他有罪,也讓他嘗嘗受審訊監禁的屈辱。往他身上烙罪名!往他身上抽鞭子!把他處死!」