英倫書簡

倫敦的咖啡和香煙

巧合!還有呢。在牛津三天,離開前的下午再到Blackwell書店逛盪,站在書架前搜索,不經意側臉看看身旁的一位洋人,被嚇得嘩一聲叫出來,竟是我在美國的博士班老師Erik Wright。此公被稱為「美國最後一個馬克思主義者」,執信階級理論,初見他於十年前,最後見他於四年前,而今不期而遇,恍覺十年歲月,只如電光火石。你好嗎?Wright教授問我。很好,好得無法再好,我答。而只有你知道,我沒有說出百分百的真話。

好,四十分就四十分,趁等候時間先回旅舍取本書,推門而出,從暗處走出亮處,光線刺目至無法直視,矇矓間,眼前見一熟悉的身影,個子不高,頭髮灰白,咦,怎麼是他?還以為是光影下的錯覺,定神一看,原來是馮成章。

倫敦的唐人街,縱橫兩條半,比紐約的格局細眉細眼得多。但,我喜歡這裏,理由可能不止是這裏比較整潔和規矩,更因為它的地理位置恰到好處,前有一條街的舊書店,後有一條街的小酒館,左有一個區的藝術中心,右有一個區的購物商場,方圓之內變化多端,對懶於走路甚至乘車的我來說,這裏便是豐富精彩的王國。

我沒那麼體貼,瞄一下手錶,趕不及了,心裏不斷嘀咕,討厭的恐怖分子,討厭的警方,真麻煩。不想左轉右轉,索性在Marble Arch站下車,走上路面便是象徵英國言論自由傳統的海德公園的Speaker's Corner了,誰把肥皂箱放在地上,站上去,天南地北話題便由你操縱,有沒有聽眾都由你講。可是這個寒冷的早晨,不止沒有聽眾,連講者亦欠奉,空蕩蕩的一片空地,沒半個人影,只每隔十五分鐘左右路旁駛來一輛觀光巴士,車上搭客下來拍張照片,轉身便走。我站在公園沙地上,欣賞幾位小孩子在老師伴同下騎著矮小的馬匹漫步,寒風把孩子的眼睛吹得半眯,構成我最愛看的溫馨情景。

你是喜歡錢鍾書的,當然知道他的牛津老師是C.S. Lewis,他在四五十年代,每周至少三晚與文友們聚集於St. Giles街上的The Eagle and Child酒館,大口大口喝啤酒,大聲大聲談文學,這個狹窄的空間曾是繆思圍聚的聖地。

李約瑟與魯桂珍

你記得馮,是嗎?資深報人,我父親當過他的上司,他又當過我的上司,去年拿了獎學金,拋下工作,來牛津修習一年。我于出發前忘了帶他的聯絡電話,早感不安,沒想到不早不晚,酒館的爐灶讓我在這個分秒踏出門外遇見他,真是有緣千里。握手,談笑,相約晚上到大學城內的「半島」唐餐館吃宵夜,就是偏愛這名字,聽起來夠氣派。

的確。英國流行牛排館,街頭巷尾皆有分店,落地玻璃,鮮紅沙發,裝潢統一齊整,但每間分店也統一齊整地沒有客人,每晚路經往內窺探,有些店是全然空蕩蕩,有些算是幸運了,有兩三桌「敢死隊」在埋頭大嚼,而不知道是否心理作用,隔窗看去,隱然覺得九*九*藏*書他們吃得提心弔膽。你知道我向來是「縱肉分子」,尤愛牛羊,這幾天在倫敦必須忍口,且望返港後天氣尚寒,可到九龍城至愛火鍋店打它一個大大的邊爐。

三月的倫敦竟然仍在飄雪,倫敦人都說這不常見,算我幸運,遇這浪漫雪景;也算我倒霉,向來怕冷的我更有瑟縮在旅館而避不出門的理由了。

你一定在猜我在倫敦遇見了誰?是的,遇見了我們的朋友,但不是在倫敦,是牛津。

從倫敦搭火車到牛津只需一小時。古老的城市,古老的大學,拜訪了墨頓學院院長羅森教授。她是中國藝術考古專家,是學院六百年來第一位女院長,極有自信心的一位學者。談及藝術考古,她毫無保留地說自己與另一所大學的一位教授是英國兩個「the best」,說如果不跟她們學,最好不要學。我哈哈大笑,羅森教授以為我不相信,連忙補一句:「我是說真的。」我的回答是,當然,當然。

那一夜,在牛津文學與時事交錯而談,伴我度過非常愉快的四小時。

吃下一片炸魚

對於魯桂珍的支持,李約瑟是明白而且感激的,所以他每到一地演講,必提及魯的貢獻與付出。台灣《中央日報》於一九八四年十月一日報道李和魯訪台,刊登文章,題為《榮譽歸李約瑟,功勞在魯桂珍》,實是公允之論。當時魯是「東亞科學史圖書館」副館長,但許多人仍只稱她為「李約瑟的助理」,她從不反駁。反而回到英國,兩人同到一個聚會,李約瑟玩得高興,對女主人說「你真是一個好伴侶」,魯桂珍在旁聽見,不太高興,酸溜溜地插嘴對女主人道:「你是他的伴侶,我在他眼中向來只是助手而已!」

每回去倫敦,無論是長至一周抑或短至二日,離城之際,我都會獨自到一間小酒館進行一項于別人可能頗無聊,但於我卻深富懷念意義的「儀式」:吃一客fish and chips。

呷醋的女人

到牛津的第一天,我和朋友急不及待到The Eagle and Child「朝聖」,豈料門外貼著一張很奇怪的聲明,「因為不可預計的理由,本酒館今天暫停營業」。失望。只好到旁邊街市胡亂吃點炸魚薯片,傳統風味,倒也不賴。第二天再去,酒館開門,點了啤酒,食物卻預早聲明要整整四十分鐘始可上桌,爐灶故障,昨天正因如此停業。

在牛津遇上邁克爾·傑克遜

抵達倫敦之日,適逢報上大字標題譏諷布萊爾首相拼錯Tomorrow一字,於是,當天,無論所到之處是酒館抑或地鐵再或校園,毫不例外也毫不意外地聽見人人以此作為笑柄,Toomorrow,你一句我一句,爭相誇張地模仿念著首相所多加了的那一個「o」字。

九-九-藏-書

劍橋大學的李約瑟研究中心,原是「東亞科學史圖書館」,目前仍保留豐富的藏書,尤其有關中國科學史的部分,資料齊備,是這方面的學者必至的參考中心。

相遇是一種很奇妙的經驗,經常在你的掌握與計劃之外,unexpectedly,電光火石的剎那碰在一起,嘿,居然是你。

英國人的fish and chips,屬於傳統食物,大大厚厚的一塊炸魚,配合長長實實的金黃薯條,香氣撲鼻,聞之垂涎。從倫敦返香港的航機通常于晚上起程,下午便是偷得浮生半日閑的好時機,辦妥了該辦的事情,買齊了該買的手信,把行李寄存於旅館,輕身妙手,就近找一間看起來很地道的小酒館,喝一杯啤酒,吃一客炸魚薯條,儘管戒了煙,卻仍是忍不住抽一根香煙,一兩個鐘頭轉眼過去。有點微醺,抹抹嘴,拍拍愈來愈脹的肚皮,離開酒館,返回旅館,乘車出發,上機去。

談到旅程,本以為已經大致克服了懼飛症,不吐不暈了,豈料此程顛沛得厲害,飛機在歐洲的天空大搖大擺,我忍住、忍住,終於還是吐個狼狽。走道旁邊的一位菲裔女士好心遞來一個接一個的嘔吐袋,她後座的一位印裔老先生更伸手輕拍我的背,旁人不察,必以為是老爸照顧兒子。體貼的陌生人。

太美了,太美了,我簡直覺得書頁是有香味的,捧著十五世紀的善本書,指尖輕觸軟而脆的書紙,我忍不住深呼吸,吸盡書頁之間的歷史氣味。今天來到牛津大學的東亞研究圖書館,Helliwell先生引領參觀鎖藏於書庫的中國善本書,抽出一兩本輕翻,窺探中國塵封的舊世界。六百年前,誰會捧著今天捧在我手的這本書細讀?我的指紋接觸了誰的指紋?這個問題足令我在牛津的咖啡店裡玄想半天。

參觀李約瑟研究所的時候,正值十一月底。想想,正是魯桂珍逝世十周年。看辦公桌上的小鐵牌,看著小鐵牌上的魯桂珍字跡,原來,我來這裏並非參觀,而是憑弔,深深懷記這樣的一對——喔,不,該是三個——學院佳侶。

我稱此為「懷念儀式」,跟童年記憶甚有相關。在灣仔成長,修頓球場對面,駱克道和盧押道交界,如果你稍為熟悉灣仔,自然明白那是什麼意思。六七十年代,那仍是蘇絲黃的世界,美艦、英艦輪流來訪,酒吧霓虹閃亮了夜的大頭,住處轉角的地方有半邊鋪位經營著英式快餐,拿手好菜是traditional fish and chips,店前整日群集濃妝艷抹的吧女和喝醉了七八分的洋兵,淫聲盪笑,年幼的我儘管聽不明白他們的說話內容亦能猜懂他們的心理狀態。小學時,乘搭「白牌」車上下課,該店門前就是上落處,候車時耳聽吧女和洋兵的嘻哈喧鬧,鼻聞店內傳出的fish and chips香氣,心頭晃蕩,頭暈目眩,荷爾蒙被過早地啟動,模模糊糊的情慾意識恍似一陣夜霧在我眼前繚繞不去https://read.99csw.com,繚繞著,繚繞著,追隨我直到今天的倫敦;每當我吃下一片炸魚,荷爾蒙又發作了……

在海德公園閑逛了半個早上,跳上寬敞溫暖的英式的士往唐人街進發,我的胃向來很Chinese,尤其在寒冷的下午,有什麼比得上一碗熱騰騰的魚蛋粉呢?

那天下午,一位倫敦大學亞非學院的華人教授請飲茶,點心滿桌,什麼都有,就是沒有牛肉;瘋牛成風,大家都怕了。「我已經三年沒吃牛肉……」盧教授笑道,「現在逐漸連豬和羊都不太敢吃了!」

不期而遇舊上司,也不期而遇論文導師,都是驚喜,但也同時不期而遇了恐怖分子的炸彈餘威,倒是挫折萬分。

你知道我喜歡旅館更甚於街頭,人在途上,辦完該辦的事,見過該見的人,談妥該談的話,即返旅館寫字看書,沉悶的旅人。但倫敦總是要好好逛逛的,尤其Leicestor square附近的舊書店,在泛著霉酸味的舊書架之間鑽來尋去,時光在此停駐,我向知識暫借問,替心中千百個問號找尋億萬個答案。第一天的尋找竟然給我遇到Michael Walzer的Just and Unjust Wars,數星期前布希轟炸伊拉克,我記起這本從道德哲學角度分析戰爭之義與不義的書,找了半天,不在自家書架,顯然又被我流放在台灣舊居,頗討厭尋書不獲的失落感覺,沒料到今天在倫敦舊書店內遇得,七七年第一版,兩鎊九九,當然毫不猶豫買下來。逛累了,到Soho街角找一家咖啡店坐坐,抽煙看書,倒也寫意,十多小時的旅程疲累于煙霧和咖啡之間失了蹤影。三個月前去波士頓,禁煙厲害,甚難找到容許吞雲吐霧的咖啡店,抽煙如做賊,討厭;在倫敦抽煙可以肆無忌憚得多,也抽了雪茄,也抽了煙斗,原來肆無忌憚可以如此過癮。

當然,有人必不同意,原來在某些英國人眼中,布萊爾只是一位善於包裝的政客,上台數年,毫無建樹,這次拼錯字更代表了英國文化的沉淪恥辱。對我表達這番意見的是杜德橋(Dudbridge)教授。他執教於牛津,晚宴上,談話提及布萊爾,文質彬彬的文學教授立即扯火,手舞足蹈地痛責首相欺騙人民:例如將前任首相所做的施政成績據為己功;例如盲目支持布希向阿富汗空襲;例如只懂演說而不推實務。「布萊爾拼錯了toomorrow,」杜德橋嚴肅地說,「我們認為他錯得too much!」

恐怖分子的炸彈餘威

前天早上搭地鐵往倫敦西區看一位朋友,甫走入站口,即聞廣播,表示地鐵西線最遠只走到Marble Arch站便停,前頭封路了,黑漆漆的地下世界再也前進不得,欲繼續走,必須先往南去然後再左轉右轉,麻煩得很。乘客們都在議論,昨晚城西的BBC電視中心遭受炸彈襲擊,恐怖分子來了,政府當然要拉起警報,防守嚴厲一點,為的也是市民的安全,我們忍受轉車之苦,亦屬應分。

首相辦公室於事后死雞撐飯蓋,表示那只是字跡潦草而非真的拼錯。這就顯得雙倍愚蠢了。拼錯就拼錯,有啥稀奇?智者千慮,必有一失,傳媒嘲諷,一笑便算,有什麼好緊張的?首相辦公室發言人其實該說:「首相過於期待替英國建立一個更美好的明天,所以忍不住在Toread.99csw.commorrow裏面多加一個o,這是一個很善良的錯誤,大家不該見怪,反而需要好好感激。」

踏出酒館的門外

四兩撥千斤,便解圍了。葉太的一句「如果我連自己的髮型都捍衛不了,又怎能捍衛香港治安?」贏得港人喝彩,經常有人感嘆香港政客不如英國,此番或許要倒過來,鼓勵布萊爾向葉太學習。

步出Blackwell時已是六點,抱著一大袋書準備找店吃飯,但,且慢——離我不到百米之處站著一個男子,黑衣、黑帽、白口罩,豈不是邁克爾·傑克遜?他怎會在此?連忙闖過去,上前伸手欲握之為快,但又馬上問自己:可能嗎?邁克爾·傑克遜怎會獨自站在這裏而無保鏢?這個一定只是替身,作用在於引開歌迷的注意力,以免真的邁克爾·傑克遜被妨礙行程,還是別要求握手了,以免鬧出笑話。於是硬生生止住,雙手抱緊兩袋書,在寒風裡,回到墓園旁邊的Queen Elizabeth House,泡一壺咖啡,讀書;在我心中,有些身影永遠比邁克爾·傑克遜偉大。

Helliwell是好好先生,一通電話,他即爽快地安排圖書館之行。他說牛津收藏了散落歐洲的四分之一中國善本書,亦正因如此,我們非看不可。在圖書館坐了半個下午,走出街頭,學院圍牆如城堡,儼然闖入中世紀,但路旁停了數部裝備碟形天線的採訪車,令我迅即回到廿一世紀的現實,一定又有VIP訪問牛津了。走到轉角處,Blackwell書店旁邊窄巷塞滿學生,有人拉布條,有人高聲喊叫,初時我還以為是反這個反那個的淚情抗議,看一眼布條上的字樣,始知道原來比抗議更激|情,Michael,I love you!King of pop!原來是學生歡迎邁克爾·傑克遜來訪,人山人海。我擠過去,個子矮小,連洋女人都比我高,前後左右只看見背脊與腋窩,受不了,加上洋人愛噴香水,數百種香水味道混雜而湧入鼻,絕不好受,還是轉身為妙。於是急腳走入Blackwell,其地庫藏書量據稱全球最多,如魚入水,我快樂極了。莎士比亞始終比邁克爾·傑克遜更得我心。

英國牛肉店

墨頓學院建校於一二六四年,是牛津大學歷史最悠久的學院,T.S.艾略特、Max Beerbohm等皆曾在此駐足。圖書館至今猶在,是英國現存最古老的圖書館。羅森教授派保羅先生引領我們參觀藏書室,保羅先生看管這裏二十年了,詳細介紹室內室外每個細節,每句話語都充滿自豪與驕傲。圖書館上下兩層,下層昔日為教授宿舍,用的石頭遠較上層粗糙,可見建校者刻意把最好的留給知識。藏書室分東西兩翼,密麻麻的書架,直立插放十三世紀以來的知識累積,有些書仍牽繫著一條長長的鎖鏈,這是古歐洲的圖書館標準裝置,保持書的存放及閱讀位置,避免扔散;在那年代,知識如鑽石,矜貴稀有,不像在所謂「知識經濟」被唱得高聳入雲的當下,知識反遭隨意踐踏。藏書附鎖鏈的習慣沿用到十八世紀末始被荒廢,有一本叫做《書架:閱讀的起點》的書,不知你讀過沒有?台灣「藍鯨」出版,裏面談到鎖鏈書的來龍去脈,很有趣。墨頓學院圖書館內有一間Max Beerbohm紀念室,這https://read.99csw.com位能詩擅畫的大才子,讀書時在課室筆記本上順手塗鴉,才情橫溢,小小的課室鎖不住他。喔,談了太多圖書館,忘記告訴你我到底遇見誰,只好留待下一封信了。

抵埗時是倫敦的清晨,早上六時,希斯羅機場很安靜,像一個未醒的市集,安寧得有點蒼涼落寞。搭巴士到倫敦大學,住進酒店,扔下行李即往拜訪東方學院的教授朋友,再逛書店,再抽香煙,再喝咖啡,抖落一身疲累,然後才給在遠方已經是清晨的你寫這封信。

李約瑟自知闖禍,連忙對魯說:「你當然也是伴侶!」

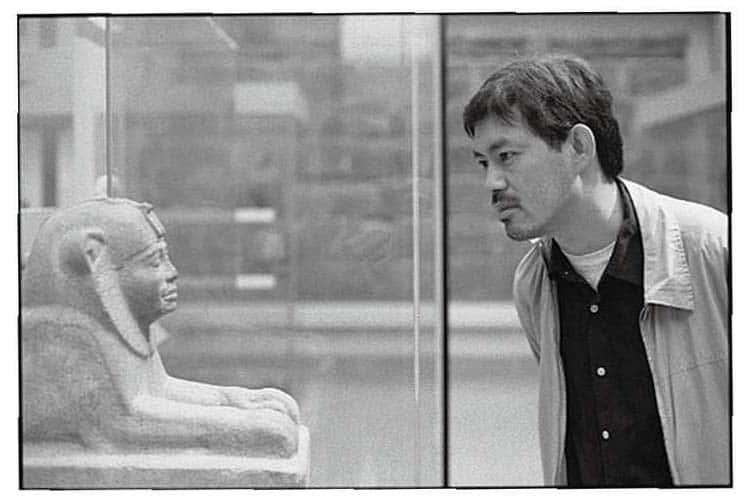

從巴黎到倫敦,再從倫敦到劍橋,參觀了李約瑟研究所。Joseph Needham,科學家,也是科學史家,把大半生精力投注于中國科學史的研究與撰述之上。巨著《中國科學文明史》,永垂不朽。Joseph Needham從英國到中國,再從中國回到英國,即使跟不懂漢語的英國朋友聊天,亦喜歡教導對方用字母拼音稱他為Li Yue Se。他愛中國,更愛中國文明,從早到晚穿長衫,即使在家也不例外,即使在伊利莎白二世的邀請下參觀白金漢宮也不例外。劍橋同維爾基茲學院牆上掛滿學者、教授的畫像,全部穿傳統英式禮服,惟獨李約瑟身披長衫,見證著千里以外的另一個燦爛文明。

上了鎖鏈的書

圖書館內有一盒盒的筆記卡片,卡上寫滿閱讀索引,大多是李約瑟的手跡,亦有魯桂珍的字體,他們是「學術共同體」,攜手開拓中國科技史的研究領域。魯本身就是十分傑出的生化科學家,數十年來貫注精神于支持李約瑟,成就了李的歷史大名,自己的知名度相對地隱而不彰。雖說科學家只重研究成果而不重俗世浮名,仔細想來,個中未嘗沒有幾分「重男輕女」的學術沙文主義味道。魯桂珍自己想是不會介意,但對歷史感興趣的人如我,難免越俎代庖地替她暗暗感到不值。——如果魯桂珍是主筆,李約瑟是助手,巨著《中國科學文明史》的貢獻可能更要巨上好幾倍。

女科學家也是女人,是女人,就會呷醋。中外皆如此。

嗯,是了,今夜約了小智到唐人街碰面。她拋下丈夫和兒子來倫敦念「國際關係」碩士,在台灣多年沒碰英文,來到這裏抱著一大堆橫行蟹文苦啃狼噬,確夠可憐。她托我帶了幾本《歐洲百年歷史》之類中文書給她「補底」,個中苦頭我們都嘗過了,但那是廿來歲的時候,不像小智四十歲人了才來讀書,無法不佩服她的毅力和勇氣。

Too much Tomorrow

李約瑟研究所內有其生前的辦公室,室內有辦公桌,桌上有一塊小鐵牌,李約瑟退休時,同事們把簽名鑄于鐵牌上,送給他紀念。其中一個最大最工整的名字,是魯桂珍。魯,南京人,一九三七年赴英跟隨李約瑟夫人李大斐攻讀生物化學博士,畢業后一直協助李約瑟研究中國科技文明史,李的許多著作都跟她聯名發表。曾有人說,沒有魯桂珍,李約瑟不可能完成得了他的雄心與壯志。從一九三七到一九八九,五十二載的亦師亦友,百分之百的紅顏知己,攜手開展了兩性之間的開放關係。李大斐女士於一九八七年病逝,李約瑟與魯桂珍于兩年後結為伉儷,正式以夫妻身份走向人生的終點。一九九一年十一月廿八日,魯桂珍病逝;四年後,李約瑟去世。