伊斯坦布爾 呼愁

一位販者提醒Geert Mak,提防扒手啊,我敢說,這裏的扒手是全世界最厲害的扒手,number one,無人能及。

書封面印著一位土耳其女子的五官臉容,棕黑色眼神,眺望虛空遠處,略帶哀傷;我猜她就是作者,我也猜這是她的回憶錄,因為此書旁邊另有一本書叫做Hayat:1941-1964,封面亦有她,兩書是配對,時間年份也銜接,想必是前世今生,細說從頭。然而孤陋寡聞的我不知道她是誰。被我冒昧提問的顧問亦是土耳其女子,她瞧一眼封面,答道,這位是很有名的土耳其作家,寫過很多傳記和小說,Last Train to Istanbul就被譯為英文。這兩本說的是她的個人故事。哦,果然被我猜中了。是回憶錄。於是,刷卡,買了。

把此挫敗經驗告訴同行者,他們瞪起眼睛,不敢置信我對舊衣感興趣。他們的問號令我花了十秒時間思考一下舊衣的意義,想完了,也想通了,必須承認:我依然不認為買舊衣有何不妥。買得開心,就只怕,像這回,買不到。

煙消雲散的奧斯曼帝國,如橋上夕陽,遙不可及。

書如商品亦如人,應該按照它的年齡和身份配上不一樣的氣氛。曾經走進一間大賣場,空間寬,書架多,連地板亦是新簇簇的,連女店員亦是穿著時髦,紅的綠的往身上披帶,令我彷彿走進的是珠寶店而非書店,尤其不像二手書店。

我常暗想,自己愛讀帕慕克的理由除因喜其小說想象,亦愛其于散文創作里對於寫作這回事的省思與嚴肅;或許「同類」最是嗅覺靈敏,最能彼此察覺到深刻,以及,不足。

旅途上找書,有些書,明明半個字也看不懂卻仍買下,反正不貴,看見封面吸引或書名能夠牽動足夠聯想,便掏錢了,算是買下「掏錢買下」的那個瞬間感覺,亦已很好。

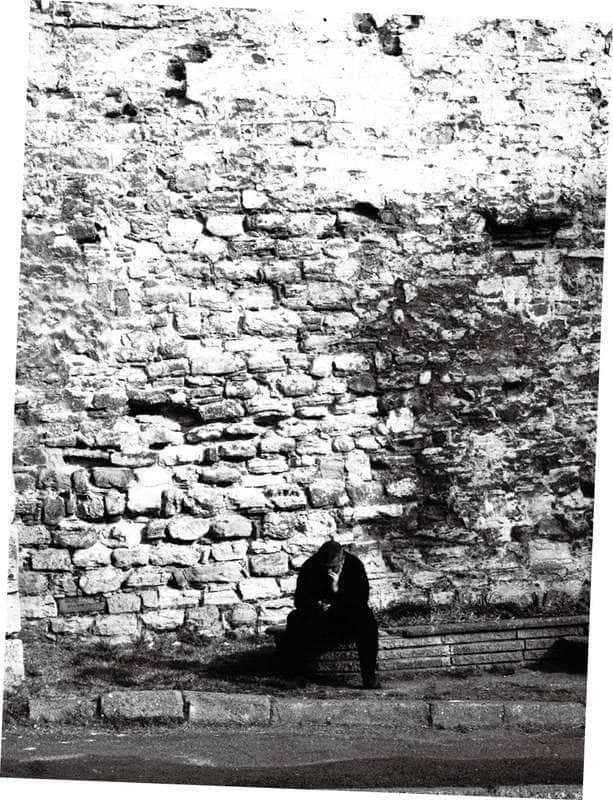

在伊斯坦布爾的老城巷道之間左轉右蹓,累了,不是找間咖啡店坐下,而是找一幢老房子,找一個寧靜但開揚的角落,坐在地上或把背偎靠在牆邊,忙碌地休息。

然而,口拙的我,呼呼呼了半天始終說得完全不像土耳其語。真是愁呀愁,沒法子了。

作者是Geert Mak,六十五歲的荷蘭作家,用母語寫作,譯本早已通行各國,七年前那本In Europe被譽為人文歷史普及書籍的經典,他于大學研究法律和社會學,亦精通音樂與繪畫,對城市建築尤其敏感,是活生生的「復刻版」文藝復興時代的博雅人。但真正的成功關鍵當然在於書寫策略和筆觸感覺,不管是談歷史或風景,他皆慣由眼前的有血有肉的人的故事說起與結尾,聽完人的故事,等於聽完故事背後的時代面貌,他刻畫人的五官神態,如同速寫歷史的潮落潮漲,一支筆寫出了一個宇宙,一個好的作家,永遠是半個造物主。

本想帶著《伊斯坦布爾》上路,但最終還是把它放下。那終究只是帕慕克的伊斯坦布爾而非我的。我只期望,坐在博斯普魯斯海峽的渡輪上,能夠想象屬於自己的奧斯曼帝國和拜占庭帝國,旅行始終是非常個人的事情,誰都代替不了,作家也不行。

他那本The Art of Travel分為出發、動機、風景、藝術、回歸五個專輯,各有文章,細膩刻畫旅途中的直覺思緒。他認為旅行是生命的攪動器,能夠催發思索。「很少地方比在行進中的飛機、輪船和火車上更容易讓人傾聽到內心的聲音。我們眼前的景觀同我們腦子裡可能產生的想法之間,幾乎存在某種奇妙的關聯:宏闊的思考常常需要有壯觀的景觀,而新的觀點往往也產生於陌生的所在。」

城市書寫者

對伊斯坦布爾,帕慕克抓住了「呼愁」的線索,認定這個城市的氣味。他說「呼愁」就是Hüzün,是土耳其語的憂傷,但有個阿拉伯根源:先知穆罕默德指他妻子和伯父兩人

read•99csw•com過世的那年為Senettul Hüzün,即憂傷之年,證明這詞彙是用來表達心靈深處的失落感。然而帕慕克深信另有一層呼愁意義,伊斯坦布爾居民意識到失去了昔日的宏偉光明,但也由此迫使他們創造新的生活方式,「伊斯坦布爾人在廢墟里繼續過他們的生活」,快樂地也傷感地。對這城市,伊斯坦布爾人既愛且恨,如同帕慕克引用另一位作家所探問:「我將這些殘敗的街區當成一個象徵。唯有時間與歷史劇變能夠賦予街區此種面貌。其居民得蒙受多少征服、多少敗戰、多少苦難,才得以創造出眼前的景象?」書店臉容

忙碌的是雙手,牢牢抓緊照相機,看見有意思的路人或景象,瞄準,拍下來,不一定刊發也不一定出版,只為在計算機相簿內留下一格0與1的位置,日後重看影像即如重遊故地。喔,對了,還會挑選一下在微博內跟熟或不熟的朋友分享同觀,他們通常會有補充的意見或經驗,可以擴闊我的旅行視野。我的微博設在新浪,名為「馬家輝在香港」,若打繁體字找不到,請試用簡體。

二手書店旁便是二手衣店了。在地庫,需彎腰走進去,凌亂地掛迭著男女衣服,我逛了廿分鐘,挑選了兩件乾濕褸,打算付錢時才發現店內根本無人,等候了十分鐘,仍是如此;再出店外抽煙,再等十分鐘,又是沒人;索性到街角餐廳吃一客烤羊串和喝杯土耳其茶,又過了廿分鐘,回到二手衣店前,竟仍無人,因為根本早已關燈打烊。

但讀其書最好別看其照。一位禿頂阿伯,七十歲了,廉頗老矣,再也跑不動了吧?哀矜毋喜,唉,我們終究都會老,「旅行控」也相同。

長長的廊道

買不到,舊衣裳

在伊斯坦布爾好幾間二手書店轉了轉,有小的有大的,始終是前者好。

我在書店與書店之間逛盪,好不容易找得了帕慕克的Istanbul,土耳其文原版,儘管看不懂半隻字,卻仍歡天喜地。書名倒看得懂,Istanbul之下有個副標題,中文譯為「記憶與城市」,我亦是明白的,但仍故意請店員用土耳其語念給我聽,很愛那種陌生的音節刺|激。

旅行上癮者

同行者是在旅遊巴士上向我發問,因為我向他們抱怨伊斯坦布爾二手衣店的營業荒謬。

然而於漫長途上,隨著年齡變化,心境亦自流轉,如同他在書前摘引波赫士詩集《詩人》內的句子:「有個人立意要描繪這個世界。隨著時間流逝,他畫出了省區、王國、山川、港灣、船舶、島嶼、房舍、器具、星辰、馬匹和男女。臨終前不久,他發現自己耐心勾勒的縱橫線條竟然匯合成自己的模樣。」

其中一本買了卻讀不懂的土耳其書是Hüzün:1964-1983,作者Ayşe Kulin,我完全沒概念,也沒法用手機上網,唯有站在書店內,唐突地向身旁的另一位陌生顧客詢問,不好意思,你懂英語嗎?懂?太好了,能否麻煩你跟我說說,這位作家是誰?這一本是什麼書?

對於城市專欄作家,帕慕克是何其感恩。他說:「這些首先記述伊斯坦布爾的城市專欄作家捕捉了城市的色彩、氣味、聲音,加進趣聞軼事和幽默見解,他們還幫忙建立伊斯坦布爾街道、公園、商店、船、橋、廣場的禮儀。我們之所以熟知一些教育程度不及專欄作家和報刊讀者的伊斯坦布爾不幸之人——他們一百卅年來在街上做的事,他們吃的東西,說的話,他們發出的聲音,都得歸功於這些屢屢憤怒,時而慈悲,不斷批評的專欄作家,

read.99csw.com他們以寫下這些為己任。」其實是不是回憶錄於我全然無關,買書顯然只因喜歡書名。Hayat,我不懂,問了土耳其女子,始知是「生活」的意思;Hüzün我則是懂的,帕慕克在Istanbul書內就有專章談它,說是憂傷,中譯為「呼愁」,他認為這是伊斯坦布爾子民的性格特質,看見眼前的,念及消逝的,曾經偉大的奧斯曼帝國,現仍擁有的亞洲和歐洲的連結海峽,華廈與廢墟,虛幻與真實,一切凝固在結結實實的五個字母上面。把書買走,隱隱錯覺是把伊斯坦布爾的鄉愁買走。反消費主義的人認為消費庸俗,但像我本就庸俗的人倒覺得消費主義真是方便的工具,把Hüzün帶回家,每回撫看封面,望著香港的海回想伊斯坦布爾的海,旅途記憶統統回來了,一本書可以不止是一本書;它亦是記憶的攪拌器。買了書,隨手帶著,隨帶請導遊女子教我用土耳其語發音,她的普通話比我好,故懂得對比教導,叫我把「Hü」讀成「呼」,也真呼應了中譯的「呼愁」意義,可見譯者何佩樺之好功力。

那刻我有點後悔沒有隨便留下些鈔票(但衣服上沒寫價格),把衣服取走便算,但也或許幸好沒這麼做,否則一旦被誤會偷竊,在此回教國度,要斫右手。

說得好極。但真正吸引我的其實也不是保羅所說的什麼先見之明,而是他於行文之中常帶幽默和憤怒,這令我讀得高興,也暗暗覺得有幾分像自己。台灣女作家韓良憶曾說:「我有時一邊讀他的書,心會忍不住一邊嘀咕:你這麼討厭那裡,幹嘛還要去呀?可是嘀咕完了,照樣津津有味地讀下去。沒辦法,這傢伙太會寫了。」這正是我的感覺。

德波頓的書幾乎全被引進中國大陸了,但中文譯筆稍嫌酷硬,不像原文般柔情滑順。作者替文集寫了一篇總序叫做《我的作品在中國》,自道寫作歷程,很有意思:「在明確知道我想成為哪一類作家之前,我只知道我不可能成為哪一類作家。我知道我不是詩人,我也知道我不是個真正的小說家,我講不來故事,我發明不了人物。而且我知道我也做不來學者,因為我不想墨守那一整套學術規範。」

例如他寫機場角落裡的擦鞋先生佩達德,「我非常佩服他面對每一雙鞋的樂觀態度,不管狀況有多糟,他總是毫不氣餒,用他手邊的工具修補鞋身上的一道道傷口。顧客雖然是付錢請他擦鞋,但他深知自已真正的任務其實在於心理方面。他知道一般人很少會因為一時興起而尋求擦鞋服務:一般人會想要擦鞋,通常是因為想和過去劃清界線,或是希望外在的改變能夠激發內心的變化」。

土耳其文的Hüzün我讀不懂,英文的The Bridge我卻讀得津津有味。

最後他自覺地選擇了「隨筆作家」的書寫定位,他說,就是那種「既能抓住人類生存的各種重大主題,又能以閑話家常的親切方式對這些主題進行討論的作家」。他最終寫出了一片隨筆宇宙,而我們,也沉溺其中,不願離開。

保羅·索魯是美國作家,大學畢業后立即繞著全球跑,到不同的國家打雜工和教英文,往往每到一處,一住就是兩三年,努力學習當地語言,全心投入當地生活,然後把所見所聞和所幻所想寫出來,出版了一部接一部的遊記和小說。他寫過不少關於非洲的紀實和想象故事,其寫作生涯亦是由非洲開始,有一天,在異鄉,他覺得孤單,提起筆,讓墨水在紙上滴染出一段文字,從此開展了往後數十年的新生命。

在伊斯坦布爾四天確是拍了蠻多照片,尤其喜歡的這張,是一個早上,大概十一點多吧,在大巴札旁的一幢老房子的二樓,我在走道上站著,把鏡頭對準庭園,往外拍。大巴札就是Grand Bazaar,建於1455年,做了四五百年的買賣生意,不知道養活過多少人家。那天九九藏書,忽然,遠處走來一位老者,撐著拐扙,長長的廊道在其背後如長長的故事,朝陽探射,泛起一番滄桑。我忍不住央請編輯騰出位置刊此照片,讓我們一起重回,伊斯坦布爾。

專欄有它的傳統和光榮。我們優而寫之。

假如不是旅途同伴問了一句「舊衣服怎麼能穿啊?」,我還真從不覺得穿二手衣服有何不妥當。小時候家貧,常穿舊衣,而長大后也一直隱隱相信,如果懂得挑選,再加上一點點運氣,找得了真心喜歡的舊衫舊褲,穿到身上,滿足感遠勝新衣。

另一些,剛相反,都是小小窄窄的,燈光不夠明亮,暗暗的,有幾排書架面前甚至全無光線,幾乎要用電筒照射才看得到書名;書架更是歪斜傾側,彷彿只要把其中一本書抽出,立即失去平衡,頹了,倒了,傾塌了,你站于其前,唯有小心翼翼,連呼吸亦不敢太用力。

計劃出門,想找出保羅·索魯(Paul Theroux)的書瞧一瞧算是預做「功課」。

遇見北京的出版界朋友,忍不住說,弄些好玩的吧,你出錢,我替你去住酒店,甚至去住機場,把中國大陸的不同城市的旅館和驛站故事寫出來,一定能夠看出濃厚的人情味。朋友笑著答應,其後認真地開會研究,聽說出版計劃書真的快出來了。「駐站作家」的概念當然不是什麼新鮮事物,全世界都有寫作人在做,進駐不一樣的場所空間,酒店、機場、商場、公園……或是一星期,或是一個月,把深入觀察和親身體驗寫成優雅文字,所以,是紀實,亦是文學。

前世今生,我像交了一位新朋友,放在袋裡帶回香港,幸好不是二奶。

我愛死了帕慕克這段文字,而最愛的是下面幾句,畢竟,我亦是,專欄作家:「學會識字的四十五年後,我發現每當我的眼光落在報紙專欄上,我便馬上想起母親說的『不要指指點點』。」

在說問題以前,還得先再談談德波頓說了什麼。

對於各樣旅行方式,德波頓特別看重搭機,尤其是坐在機艙內、起飛前和起飛中的那個獨特時刻。他感嘆:「飛機的起飛為我們的心靈帶來愉悅,因為飛機迅疾的上升是實現人生轉機的極佳象徵。飛機展現的力量能激動我們聯想到人生中類似的、決定性的轉機;它讓我們想象自己終有一天能奮力騰飛,擺脫現實中赫然逼近的人生困厄。白雲帶來的是寧靜。在我們腳下,是我們恐懼和悲傷之所,那裡有我們的敵人和朋友,而現在,他們都在地面上,微不足道,也無關輕重。我們乘坐的飛機是一位淵博的哲學老師。」

機場里的作家

橋,是伊斯坦布爾歐洲部分的Galata Bridge,橫跨于金角灣(Golden Horn)上,把兩個半島連在一起。

至於店員,男的不知何故總是鬍鬚滿腮,雙眼浮腫,似是連續三晚都在酒吧里暢論革命或在睡床上翻雲覆雨,甚而每隔十分鐘便要往店外站,猛力抽煙,像是生命電池快用完了,必須充電。

怎麼辦?我們如何把美好留住,如何踢走惰性,讓旅行里的變革願望成真?德波頓先生,回答一下,好嗎?

帕慕克刻畫的伊斯坦布爾或可總括為「偉大的廢墟」,人活於此時此刻卻又不止於此時此刻,腳https://read.99csw.com下每片頹垣敗瓦幾乎都曾有過光榮的過去,此城畢竟是東西交匯的邊界,歐洲人來了又去,東方人去了再來,一道窄窄的博斯普魯斯海峽把兩個宇宙分離了又相連了,少年的他牽著父親的手坐在渡輪上,抬頭看天望雲,歷史彷彿被凝固濃縮于天空上,他茫然若失,不知道自己到底是誰。往後數十年他便抱著這個問號並且重複找尋答案:我們一生當中至少都有一次反省,帶領我們檢視自己出生的地方,問起自己我們何以在特定的這一天出生在特定的世界這一角。

到伊斯坦布爾以前是不可能不再讀讀帕慕克的《伊斯坦布爾》的。成於斯,長於斯,這位諾貝爾文學獎得主寫出他的情深款款的古城今貌,然而眼前世界又蓋印著昔時迭影,兩重的伊斯坦布爾,或許只有跟此城有著深厚共生關係的帕慕克才看得出來、寫得出來,我真有點擔心,即使我去了,看到的亦只能是匆匆旅程的繁華喧鬧。

風景的另一種寫法

我把微博名稱告訴旅行朋友,她笑著反問:不在香港,還在哪裡呀?倒真一言驚醒夢中人。當初設立微博,純為跟內地讀者溝通,故欲突出自己的香港身份,但亦未嘗不是港式思考的慣性反射,每當面對中國大陸,總是急不及待地表明「正身來源」,隱隱唯恐被吞被融被誤認,說來也有幾分像扎伊爾德在《流亡者之書》內所談的巴勒斯坦人,永遠覺得自我表達得不夠,有時候是被迫,有時候是因為不被聆聽,有時候則是焦慮,而到了最後,分不開了,總想把模糊的身份說個清楚明白,但又偏偏仍然不明不白,懸在某個所在,曖昧地,懸著。

早於六世紀,拜占庭的君主已欲在此建橋,1453年,土耳其人來了,奧斯曼帝國來了,橋樑被認認真真地搭建與替換,達芬奇曾為此橋設計雛形,米開朗基羅亦曾被邀出謀獻策,帝國的版圖其後擴張了又縮減了,大橋亦被改建再改建,目前豎立的已是第五代了,由早到晚,橋上兩邊人行道站滿釣客,更有人由南走到北、由北走到南,身上拿著各式各樣的小玩具小電器,你提出任何價錢,他都賣。

也買了一本出版於我出生之年的土耳其旅遊手冊,英文版,是官方旅遊局的宣傳品,薄薄的,泛黃的,印著六十年代的土耳其女子照片,左手叉腰,站姿撩人,隔著四十多年的時空向我微笑。

薄薄的一百五十頁,初版於四年前,如今我才買了,在旅途上,初時只為應景,讀後才真喜歡上它。

同意同意。坐在機艙窄窄的座位上,不管是經濟和商務,我們最能感受的是孤絕與困限,你沒法阻止誤點,半途更沒法喊停下機,除非你想劫機;你只能無助地被動地坐著,唯一的活動是腦海的活動,如果你願意把座位前方的小小的電視屏幕關掉的話。所以容易浮想翩翩,容易壯志凌雲,容易瀟洒豁達。——但問題是,當飛機降落,回到自己的城市,一切又是那麼容易煙消雲散,宛如春夢一場,什麼事都沒發生。

正是這些男女店員的臉容替二手書店增添感覺,「重口味」,但絕非兒童不宜。

那店在Taksim市場旁的巷道內,Taksim是巴士總站,有燈火璀璨的步行街,像香港銅鑼灣和日本原宿,我當然避開,轉到附近老區的小店蹓轉,走到某條石頭暗巷的角落,見到一間餐廳,望進去,一位白衣白帽的女子盤腿坐著,彎著腰,雙手用力搓著白白的麵粉,我舉起照相機,她察覺了,立即挺起腰脊,正襟危坐,微笑面向鏡頭。莊嚴正大,不輸容顏。

呼愁

找書時,我只發現保羅的《旅行上癮者》,書名原為Fresh Air Fiend,我以前不懂fiend字的意思,還誤讀為friend,以為他指旅行家都愛呼吸新鮮空氣,所以跟空氣結為好朋友,其後翻查字典才知道fiend指「沉溺」和「酷愛」,若用中國潮語來說,其實可以譯為「旅行控」。

The Bridge沿用既有策略,寫橋,由人寫起,不斷述說在橋上討生活的流浪漢、攤販、釣魚客、扒手的悲涼細節,奧斯曼帝國的歷史僅九-九-藏-書被穿插其中,但讀完整本書,整張歷史圖譜已被深刻地銘鑄于讀者腦海。

休息的是雙腳,不必走動,停下來,讓肌肉放鬆。

女店員呢,則多是用一條墨綠或深藍的圍巾緊緊包住肩頸,似在保護自己,亦似是在自己和世界之間築起一道圍牆,讓兩者隔絕。眼神亦是照例地故意淡漠,拒絕跟任何人接觸。請注意,我說的是故意。其實她們的眼神餘光都在飄浮,探索有沒有其他人在偷看自己,她們其實在等待用激烈的方式跟世界撞擊,或是借點小故狠狠地吵一場架,或是措手不及地談一場戀愛。總之務令自己或別人受傷,太完整太平安的生命對她們來說,都不夠味道。

英國作阿蘭·德波頓不是在希斯羅機場酒店住了七天嗎?中文版取名《機場里的小旅行》,比原名直譯《機場內的一星期》更具詩意,德波頓先生把人來人往的飛機驛站視為天地山水,在每個區域、每間商店無所事事地、無所用心地閑逛,卻又萬分用心和認真地與接觸到的店員、機師、地勤、侍應聊天扯談,最終扯出幾許深刻。

我回笑,拍完照,揮手道別。

Geert Mak寫出了許多橋上故事,鄉鎮來的老實農民,或做小生意失敗、或被無良老闆開除、或遭壞蛋行騙、或受親戚離棄……為了不同的理由淪落到在橋上橋邊苟且過日子,大海瀚瀚,再也跟他們無關,他們的世界已經縮小到眼前難得的一杯土耳其Cay和一份羊肉Kebab。

因為太愛城市,拉西姆其後把專欄文章結集成書,書名就叫City Correspondence,城市通訊,把城市的訊息收集和廣傳,但當然不止於此,而更是,「他將全體伊斯坦布爾人稱呼為親戚、朋友、愛人,使他們成功地把城市從一串村子變成臆造的整體」。

向德波頓提問

像在《伊斯坦布爾》書里他用了整整一個章節談論「城市專欄作家」。被談的是十九世紀末的拉西姆,他在報上撰稿多年,身份是當時流通的法文字feuilletoniste所稱的專欄書寫者,在帕慕克眼中,「他對生命的熱愛、他的機智以及專業帶給他的喜悅,令他成為伊斯坦布爾的名作家」。

往前走,有一間二手書店,門外鋪著折扣書,店內則站著四五個全部穿著或墨綠或卡其色衣褲的年輕男女,其中一位留著亂七八糟的頭髮和鬍鬚,手舞足蹈地說話,似在提出一些什麼指示。恐怕都是文藝青年,或是討論著埃及和伊朗的革命形勢,或是籌劃如何在土耳其推動相同的革命,青春的心情都是沸騰激烈,全球一樣,古今相同。

拉西姆把筆觸置放于城市的每個角落和場景,一寫就是十年十五年二十年,題材寬闊。「從各個種類的醉漢到貧民區的攤販,從雜貨商到雜耍藝人,從博斯普魯斯沿岸的美麗城鎮到喧鬧的酒館,從每日新聞到貿易展,從遊樂園到草原和公園,還有出版情況、八卦消息和飯館菜單。他愛搞列表及分類法,他擅於觀察人們的習慣和癖好。好比植物學家對森林里的各種草木感到振奮,他對推動西化的種種表現、移民問題和歷史巧合亦有相同感受。」

我很愛《旅》書,那是他的雜文結集,零零碎碎記錄旅遊寫作心得,一位當代旅行家的狂野身影活靈活現於紙上。狂野?當然是狂野。保羅·索魯遊歷數十年,醉酒打架偷竊越境幾乎「無惡不作」,有時候是被迫的,否則難以自保;有時候則純屬貪玩,為了尋求刺|激。

在離開伊斯坦布爾的當天還真想延期留下,因為聽聞德波頓要來演講,講題關乎愛情與旅行,都是他的散文集的關鍵母題,極想極想多留一陣子,親眼看看這位英國大才子在說話時的眉目神情。兩天前才在專欄里談過他的中文譯本。如果我真留下來,如果我真能聽演講,是否應該舉手發問,看他如何響應我在心裏醞釀已久的一個悲觀問號?