第十六章 厭女症能夠超越嗎

男人的自我厭惡,來自被他者化了的身體的報復。這樣的男人,超越厭女症的方法只有一個,就是停止對身體的他者化。換言之,停止成為身體及身體性的支配者,即精神=主體。停止將與身體相關的性、懷孕、生育視為「女人領域」。如果像森岡所言,男人也想接受「一個完整的自己」,那麼,就應該與包括身體在內的自己和解。正面面對身體的慾望和慾望的歸結,關注陪伴身體的變化,不要貶低以身體為媒介的親密。無論對誰,身體都是不能隨心所欲的最初的他者。如果我們接受了身體這個他者的他者性,應該就能夠延伸出去,進而接受通過身體相關連的他人的存在,這就是,既不將他人視為支配控制的對象,也不視為威脅恐怖的源泉,而是完整地接受下來。對於男人,「他者」的中心即為女人,故男人成為主體的核心便是將女人(和像女人一樣的男人)他者化並加以排除,這應該終止。

森岡說,男人的自我厭惡有兩點,一是「自我否認」,一是「身體蔑視」。關於男女在身體異化問題上的差異,我曾經提出過一個對比圖式:女人是「朝向身體的異化」,男人是「遠離身體的異化」。森岡說的男人的「身體蔑視」,與那個圖式相符。借用提倡身體史的荻野美穗的精彩表達就是,女人被視為「身體度」高於男人。另一種表達為,女人從屬於身體,男人支配身體。所以,女人終身詛咒自己為身體的奴隸,而男人則終身償還將身體他者化的代價。男人對身體的厭惡,可稱身為男人的宿痾。

的確如此。藉助塞吉維克的概念展開論述的我的這本書,希望也能為此助一臂之力。因為,本書最根本的論題,就是「何為男人」的問題。

塞吉維克在構思她的理論時,借用了勒內·吉拉爾(Rene Girard)在《慾望現象學》〔Girard,1965〕一書中提出的「慾望三角形」的理論框架,正如拉康所言,慾望乃他者之欲,指人們將自己渴望與之同化的對象所欲之物視為自己的慾望對象。與弗洛伊德的理論相同,在這裏,同化的對象與慾望的對象分為不同性別。在吉拉爾的「欲型三角形」中,讓人渴望與之同化的「他者」,必須是尊敬、愛戀或競爭的對象,所以,生出這種慾望的男人之間,常為父與子、師與徒、前輩與後輩或互為對手的關係。如果對對方不抱敬意,「他者的慾望」就不會產生價值。男人通過獲取自己渴望與之同化的對象所欲之物,從而使自己也立於同化對象所佔據的「慾望主體」的位置。

對於男人,異性戀秩序,是一種證明男人為性主體的裝置。在異性戀的裝置之下,男人與女人並非對等的一「對」。男人處於性|欲望主體的位置,女人處於性|欲望客體的位置,這個關係在男女之間是不對稱的。異性戀秩序是一種「命令」,要求男人不得以同性男人為性|欲望的對象,他的性|欲望對象只能是「非男人(即女人)」,反過來說,被男人視為性|欲望對象的人,便成為「非男人=女人」。如果那個對象是男人,他便被女性化,被視為「像女人一樣的男人」。在這裏,「女人」的定義就是男人性|欲望的客體。因此,不能喚起男人性|欲望的女人,在定義上便「不是女人」。

我在寫這篇文章時,就像事先預備好了腳本似的,碰到了一個正好用上的例證,周刊雜誌《AERA》(2010年5月3日號)對封面人物韓國影星李秉憲(Lee Byung-hun)的採訪文章,「我想遠離比我還能喝酒的、我說不過的女性。因為女性我想自己來保護,九_九_藏_書」「好像能把身邊的男人都打敗似的女人,很恐怖,不太喜歡(笑)。」他的這些話,等於在坦白:在女強人面前,他就會陽痿。他的「女性我想自己來保護」一語,不過是「佔有」慾望的委婉修辭而已,實質是把比自己劣等的女人圍入自己領地之內的赤|裸裸的佔有慾。

男人也有自我厭惡。的確如此吧。可是,男人的自我厭惡應該有兩種。一種是對「身為男人」的厭惡,另一種是對「不夠男人」的厭惡。森岡的論述沒有將這兩種自我厭惡區分開來。這兩種自我厭惡,不但似是而非,更重要的,是所指方向完全相反。

所以,異性戀秩序的核心為厭女症,就完全不奇怪。因為,唯有「不是女人」的自我身份認定,支撐著男人們的「男人氣」。一個男人,只有把女人當作性的客體證明自己已經成為性的主體之後,他才能得到同性集團的認可,獲取進入男人共同體的正式成員資格。眾所周知,輪|奸是與性|欲無關的集體行為,一種驗證男人氣的儀式。

讓一個男人「成為男人」的,是其他男人;承認一個男人「成了男人」的,也是其他男人。女人至多不過是男人「成為男人」的道具,或作為「成了男人」的證明伴隨而來的報酬獎賞而已。

韓國影星李秉憲的話,可以解釋為與尚存徵兵制的韓國社會很相符的男人氣十足的發言。可是,採訪他的《周刊朝日》的貌似年輕的女編輯,對這位影星的發言,是讚歎和陶醉。由此,我不得不再次確認,即使在21世紀的今天,塞吉維克從19世紀的英國發現的男性同性社會性|欲望和厭女症,依然還在歷史的保鮮期內,尚未失效。

〔フリー夕ーズフリー,2010:150〕

男人對身體的自我厭惡,也表現為「去身體化」即脫離自己身體的願望。這種慾望有時表現為向女人身體的同化。或許,男人的「女裝趣味」,其實是向理想中的身體同化的渴求,而非性別越界的願望。大塚英志在解說M君的幼|女碎屍事件時說,M君「懷有想變成少女的願望」,大塚的斷定並無依據,但我卻有種不可思議的現實感,也許就緣於此。

慾望三角形

只要性別關係中還存在權力的不對稱,女性之間的紐帶,即使存在,也與男人之間的紐帶不可同日而語。因為,通過與同性集團的同化所能得到的權力資源,男性集團與女性集團相比,多寡之差是壓倒性的。誰願意主動去與處於劣勢的集團同化呢?即使女性的同性社會性|欲望與同性戀之間有連續性,那也只是一種甘居劣勢的不利的選擇。與之相比,女人不如接受性|欲望客體的角色,歸屬於男性集團,通過這種途徑去尋求權力資源的分配,雖然這個途徑只是間接的,但效率卻遠遠更高。只要女人還是被置於圍繞男人(被男人選上)的潛在競爭關係之中,女性之間的同性社會性紐帶,即使存在,也是很脆弱的吧。這正可以解釋,女人的嫉妒,為什麼不是對背叛了自己的男人,而是指向同性的女人。

「性的近代」

森岡指出的男性的自我厭惡,的確有深度,觸及到了男性性的根基。他談到了男性性與暴力的結合。暴力,以恐怖為名,是一種解除了自我防衛的與他者身體的過剩關係。男人在與他者身體發生暴力關係以前,應該先是對自己身體的暴力吧。這一方面表現為不顧身體安全的魯莽或勇氣,另一方面表現為酒精中毒、毒品中毒等慢性自殺。對身體的過度關注,被視為「懦弱」、「像https://read.99csw•com個女人」等男人氣的欠缺。無論走向哪一方,等在男人前面的,都是「自我厭惡」。可以想見,對於男人,無論「是男人」或「不是男人」,都是充滿痛苦的經驗吧。

請不要誤會。女性主義否定的是「男性性」,而不是個體的「男性存在」。如果被分類為「男性」的人們,「希求得到完整的肯定」——這個希求對每一個人都是極正當的——那麼,就像為「得到完整的肯定」而與厭女症鬥爭的女人一樣,男人也必須與自己的厭女症格鬥。

關於前一條路徑,我要對一個廣泛流通的誤解作出解釋,即「女性主義者也有厭女症」之說。對於此說,我們點頭稱是即可,沒有任何否定的理由。原因之一,生於長於這個厭女症的社會,不被厭女症侵染的女人,恐怕不存在。原因之二,女性主義者就是自覺意識到自身的厭女症而決意與之鬥爭的人。如果有女人自身完全不存在厭女症(那樣的女人如果有的話),那她就不存在鬥爭的對象,也就失去成為女性主義者的理由了。如果有女人自身完全不存在厭女症,只為改變社會而鬥爭,那麼,女性主義就不再是「自我解放的思想」,而只是「改變社會」的道具。這樣的鬥爭,只是一種「強加的正義」,幾乎可稱不同文化的碰撞,兩者之間不但不能對話,反而會以多數派對少數派的壓抑和排除而告終吧。本來,何為厭女症,只有知道的人才能判定。許多女人,正是因為知道了何為厭女症,才對此感到憤怒和痛苦。

男性學指出,男人也為性別的束縛而受苦,但是,那不是后一種自我厭惡即「不夠男人」的痛苦嗎?性弱者、不受女人喜歡、無業、自閉等等所謂的「男性問題」,表現出的是對偏離男性集團「規格」的恐怖和痛苦,「偏離規格」的男人,找不到自己的位置,日益走向孤立,是能夠理解的。被同性集團排除的「沒能成為男人」的人們,相互之間不可能團結。

蓋爾·魯賓(Gayle Rubin)更明確地指出,位於異性戀秩序根基的慾望三角形,不是由複數的男女構成的,而是由(作為慾望主體的)兩個男人和(作為慾望客體的)一個女人來構成的〔Rubin,1975〕,她以列維-斯特勞斯的「婚姻交換」理論為基礎,不是將婚姻視為一對男女的紐帶,而是視為通過女人的交換建立起來的兩個男人(兩個男人集團)之間的紐帶,女人只是男人之間的紐帶的媒介物。所以,異性戀秩序將男性同性社會性|欲望(男人之間不帶性意味的紐帶)和厭女症(對女人的排除)置於核心,同時伴隨同性戀憎惡(對同性戀的驅逐)。

所謂女人,是對「非男人的人」標註特徵的名稱,這個群體被划入另一個範疇,其特徵必須與被視為屬於男人的一切美德與名譽區別開來。女人與男人不同,是「不勇敢的人」,「不堅強的人」,「沒有領導決斷能力的人」,「懦弱的人」,「小心謹慎的人」,「無能的人」,一言蔽之,「不能成為主體的人」。所有這些「女人屬性」,都是被製造出來的適合成為男人支配對象的屬性。

對「成為男人」與「成為女人」這個壓倒性地不對稱的機制,伊芙·塞吉維克在《男人之間》一書中,用醒人耳目的理論裝置做出了精彩的解說。關於異性戀秩序、男人之間的

九九藏書權力與慾望、同性戀憎惡、社會性別的非對稱性、女性歧視等一系列現象之間的關聯,沒有比塞吉維克的理論解說得更明曉易懂的了。喔,原來如此,對,就是這樣的,我在朦朧中的感覺,她給出了概念,即,男性同性社會性|欲望(homosocial)、同性戀憎惡(homophobia)與厭女症(misogyny)的三項配套機制(參見第二章)。在「慾望三角形」中,慾望的主體僅限於男人,女人只是沒有個人意志的慾望客體。通過對同一客體的慾望,男人們相互承認對方為共有同一種價值觀的慾望主體。男人慾求的女人,比起女人慾求的男人,價值尺度更為一元化更單純明了,原因或許就在於此。因為男人必須要向其他男人誇耀到手之物的價值。

厭女症的理論裝置

當然,塞吉維克並沒有說,男性同性社會性|欲望、同性戀憎惡、厭女症的三項配套機制是超越歷史而存在的,她不會如此欠缺慎重。她的探究的目的,是說明「性的現象形態和被視為性的東西,怎樣被歷史上的權力關係所影響,同時又怎樣反過來影響歷史」〔Sedgwick,1985〕,當然,那是因為存在著「可能隨時代發生變化的權力的非對稱性」〔Sedgwick,1985〕,正因為如此,她作為依據列舉的事例,均來自19世紀之後的英國文學。這也意味著,塞吉維克提出的三項配套的概念裝置,用於說明福柯所說的「性的近代」尤其是異性戀秩序,非常有效。反過來說,只要這個概念裝置還有效,那便意味著,我們還沒有從「性的近代」中解脫出來。至少,直到用這個概念無法說明的例外的事態不斷出現、或更具說服力的別的概念登場之前,我們還處於「性的近代」之中。

在不厭其煩地剖析了厭女症的種種現象之後,最後一章題為「厭女症能夠超越嗎」,這種手法實在太一目了然。厭女症要是簡單地就能超越,還用寫這本書嗎?厭女症與社會性別一樣,不是因為我們懂得了那僅僅是在歷史中被建構起來的文化產物,便意味著我們能從中得到解放。而且,正如我們在本書中所見,由於厭女症已經太深地刻進我們的身體,潛入慾望的核心,若是去掉厭女症,很可能像倒掉盆里的嬰兒一樣,將慾望本身也全盤否定。關於超越了厭女症的未來世界,就像馬克思關於廢除了階級的未來世界所言,我們只能說:

當然,女人同樣有對「偏離規格」的恐懼和痛苦。減肥、不孕治療、「敗犬」恐懼,等等,可是,當她們成功地克服恐懼達到「規格」時,她們方才知道自己陷入了厭女症之中,為之愕然,不能不自我厭惡。「規格外」的女人們,一面與自我厭惡做鬥爭,一面爭取和其他女人的團結。這,就是女性主義。因為她們深知自我厭惡的普遍性。

塞吉維克以這三項配套的理論裝置為武器,解析了近代英國文學;我也手握厭女症這把鑰匙,嘗試了對日本社會的男性同性社會性|欲望的分析,詳細地探究了厭女症如何影響著日本男人以及女人的慾望和身份認同。發現這個概念至今十分有效,我們或許反而感到失望。可同時,如果這個理論露出了破綻裂隙,我們便可從中看到新的變化的可能性。

另外,關於男同性戀者,有個問題是,他們被視為「不是男人」、「女人一樣的男人」,一直被女性化,那麼,男同性戀者就可以說是克服了厭女症的男人嗎?其實,「變得不是男人」,並不等於「成為同性戀」。同性戀的男性是否克服了厭女症,我不知道。不過,塞吉維克指出,女性read•99csw.com主義者對同性戀運動的理解,基於兩種錯誤的前提,「一種是,同性戀者與所有女性可以超越時代地『自然地』共同鬥爭,(中略)兩者的利害關係在本質上能夠達成一致;另一種前提是,男性同性戀者為厭女症的化身,是厭女症的人格化表現,也是厭女症的結果,甚至是厭女症的首要原因,」〔Sedgwick,1985〕她又說,「我相信這兩種看法都是錯誤的」。在我看來,這兩種極端的看法,可能都有幾分正確,也都有幾分錯誤。

森岡自述,「我是女性主義的產兒,毫無疑問,屬於被女性主義思想喚醒的一代,」〔フリー夕ーズフリー,2010:147〕這麼自我認定的森岡斷言,「『男人』固有的性的痛苦和苦惱,是存在的。」〔フリー夕ーズフリー,2010:156〕

而且,他還親切地為我加上了這麼一句話,「要是和自己的朋友喜歡上了同一個女人,我不知道該怎麼回答。」說的正是吉拉爾的「慾望三角形」。他的話我們應該做如下解讀才正確。這裏設想的,不是自己喜歡的女孩碰巧正是好友之愛的場合,相反,好友是自己愛戀尊敬、渴望同化的對象,正因為是這樣的好友所愛的女性,所以自己也愛上。這時,是為了女性與好友成為競爭對手呢?還是優先男人之間的友情而放棄呢?不到那個時候,「不知道該怎麼回答,」男人常常會戀慕「好友的戀人」、「老師的妻子」、「領主的夫人」,等等,毫不奇怪。中世紀的騎士道戀愛,對象是不能到手的已婚貴婦人,而這正是浪漫戀愛的原型。那個女人之所以有價值,無他,只因為是上司之妻。研究中世紀的歷史學家喬治·杜比〔Duby et Perrot,1991〕揭示出,騎士道戀愛的一個功能是,通過崇拜同一個女性,使騎士團這個男性共同體的紐帶得以維持和強化。

與此相反,讓女人「成為女人」的,是男人;證明一個女人「成了女人」的,也是男人。

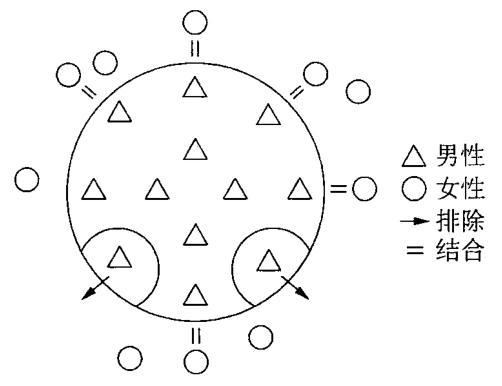

男性同性社會性|欲望、同性戀憎惡、厭女症,由這三項要素構成的機制,可用下圖表示。這個圖不是塞吉維克書中有的,是我的獨創。這個概念圖的優點,是同時可以回答「女性之間是否也存在同性社會性紐帶」的問題。我的回答是:可與男性共同體相比的同性社會性紐帶,在女人之間是不存在的。塞吉維克設想了女性之間的紐帶,但她同時也指出了性別的不對稱,即,對於男人,同性社會性|欲望與同性戀之間,是隔斷的,但對於女人,其間卻是連續的。塞吉維克的設想,讓人想起艾德麗安·里奇〔Rih,1986〕提出的「女同性戀連續體(lesbian continuum)」。

現在的狀況,可以說是處於「后男性運動」時期。關於男性的問題,新近出現了很多話題。比如,對女性主義的激烈抵制、不受女人喜歡的男人、草食系男子、動物化、宅男、輕度宅男、兒童色情製品、準兒童色情製品、家庭暴力、加害者臨床治療、性犯罪者的矯正與限制,等等。其中一部分,雖然沒有公開宣稱是男性運動(或不自覺),但我看來應該視為男性運動。

「由於我出生成長在一個厭女症根植太深的世界,我無法想象一個沒有厭女症的世界。」

另一條男人的https://read.99csw.com路徑,又是怎樣的呢?我寫過,厭女症就是男人的女性蔑視和女人的自我厭惡,但森岡正博在他最近的著作中指出,「很多女性主義者最大的盲點,可能是沒有看到男人的自我厭惡的問題。」〔フリー夕ーズフリー,2010:181〕此言堪稱卓見。

可這些都像互不相關的細小的水流,還沒有發掘出將這些水流合為一體的更寬廣的水脈。現在,我們需要能將這些論點統一起來的更宏觀的關於男性性的理論。

超越厭女症

圖 男性同性社會性|欲望、同性戀憎惡、厭女症的整體關係概念圖

在與森岡的對談中,杉田俊介有如下發言:

超越厭女症有兩條路徑。一條是女人的路徑,一條是男人的路徑。

對於(理應)生為男人的人,這意味著戰勝「變得不是男人」的恐懼。這個課題,男人是否能夠完成,我不知道。如果完成了,男人的慾望會變成怎樣的形態,我也不知道,森岡說,「作為男人出生成長的一切,都希求得到完整的肯定,」他接著又說,所以,「必須拒絕女性主義中否定男性存在的核心思想。」〔フリー夕ーズフリー,2010:184—185〕

我一直以為,男人是在與女人的「對偶」的關係中「成為男人」的。錯了,男人是通過與男人集團的同化而「成為男人」的。

以前,我對「男同性戀者與女性主義者是否能共同鬥爭」的問題,曾經回答過:「能,但有一個條件,如果不是厭女症的男同性戀者。」現在,可以再加一句,「無論性取向如何,如果不是厭女症的男人。」不過,因為女性主義者本身尚未能脫離厭女症,所以,應該更慎重地表達為,「如果是與厭女症做鬥爭的男人。」

概念只是概念,不是現實,但概念能夠成為說明和解釋現實的有力武器。有了厭女症的概念,我們就很容易理解,為什麼「喜歡女人」的男人其實蔑視女人,為什麼男人尋求比自己劣等的女人。

「作為一個男人,明明在戀愛、性|愛、性等方面傷痕纍纍,卻要裝做什麼痛感也沒有,說自己是無傷的加害者,一直就這麼欺騙自己,以這種方式讓自己去適應社會構造。我意識到這一點,用了很長的時間。」〔フリー夕ーズフリー,2010:157〕

男性同性社會性|欲望、同性戀憎惡、厭女症

對於女人,女性主義是與自我和解之途。對於男人,與自我和解的道路,也不應該沒有吧。和女人一樣,那應該是與「自我厭惡」的鬥爭,不過,為男人指出道路的任務,已經不該由女人來承擔了。

在這背後,存在著近代主體的形而上學,即我們熟知的主體與客體的二元論、精神與身體的兩項對立。男人錘鍊身體損傷身體,是因為他們將自己身體徹底地他者化了,他們被迫要顯示,自己是身體的主人,即主體=自我。與精神相比,身體處於劣位,所以,性|欲,這身體的慾望,便被視為「骯髒」,而那種慾望又只能通過更劣等的女人才能滿足,男人對身體的詛咒,當然只會越來越深。

男人的自我厭惡

男性同性社會性共同體,指相互承認對方為「性主體」的男人之間的集團。被這個集團排除在外的人、其存在理由僅為被男人慾求和擁有的人,則被給予「女人」之名。那麼,男人集團的成員,將女人視為比自己低劣一等,便是理所當然。