10 DNA指紋技術:脫氧核糖核酸的法庭歲月

隨著「電視法庭」(Court TV)在電視領域佔有一席之地,而刻畫法醫調查辦案的劇集成為電視台黃金時段的主力節目之一后,現在或許很難想像以前美國的法律系統接受DNA鑒定有多難。雖然自從我們1953年的重大發現后,大家不斷聽到DNA這個字眼,但一般人仍覺得它籠罩著一層難以穿透的科學氛圍。事實上,每次媒體報道遺傳學又有新進展時,都會使這門科學顯得更加神秘難懂。其中最糟的或許是,根據DNA作出的指證並不是百分之百確鑿,而是一種幾率。這可不是一般的幾率,而是以「500億分之一」這類的幾率來確定被告的有罪或無罪!在只要有一位遺傳學家挾科學權威之名就可解決案件的情況下,難怪有些人會質疑律師、法官、陪審團和費用貴的審判價值何在。

有關單位現在已在致力擴大DNA指紋資料庫。最近英國政府提出一項法案修正案,計劃允許警方保留取自無罪開釋的被告以及被逮捕但沒被起訴的人的DNA樣本,同時也允許有關當局保留自願提供的DNA樣本(例如警方在對某地所有居民進行鑒識時釆集的樣本,如同納伯勒村的例子)。修正搜集規則后,三年內將會使警方資料庫里的記錄增為三倍。在美國,現在已有19個州搜集了所有重罪犯的DNA樣本,而不僅限於暴力罪犯。

傑弗里斯的DNA指紋分析結果,對警方來說是好消息也是壞消息:在比對取自兩名受害者的樣本后,證實犯下這兩件謀殺案的人的確是同一人,跟警方的看法相同。不幸的是(對警方而言),分析結果同時也證明那個被羈押的廚房助手並未殺害任何一名女孩,警方請教的其他專家也證實了相同的結果。這名嫌犯隨即獲得釋放。

除了辨識死者,DNA指紋技術也被用來建立族譜、確立親緣關係。想了解自己的祖先是人類的天性:他們是誰,來自哪裡。美國是一個由數代移民建立起來的國家,所以想了解祖先的慾望特彆強烈。近年來,全球網路助長了尋找家譜的熱潮,同時也提供了非正式的量估標準。看看這個現象有多狂熱:在Google上搜尋genealogy(宗譜),會找到超過1000萬條數據(搜尋DNA只會找到500萬條)。藉由比對個人的DNA指紋,我們可以解開特定的家譜問題,例如吉爾和伊凡諾夫就解開了安娜·安德森和羅曼諾夫家族之間的關係(結果是沒有關係)。似是我們也可以藉由比較個人和整個族群的DNA指紋並找出其中的關聯,建立起範圍更廣泛的系譜。

最後反而是警方技術人員的馬虎,才讓安德森獲得救贖。這位技術人員在1982年負責對犯案現場的血跡進行血型分析,但沒有獲得任何結論。後來她沒把這些血液樣本交給負責銷毀的單位,因此當安德森要求重新檢查時,血液樣本依舊存在。弗吉尼亞州刑事司法局主管卻拒絕他的要求,認為這會創下「不受歡迎的先例」。但是在一項新法令下,「清白計劃」的律師贏得了執行檢驗的法庭命令。2001年12月,檢驗結果明確地證明,安德森不可能是攻擊者。DNA「指紋」證實是林肯的。後來林肯遭到起訴,而安德森則由弗吉尼亞州州長華納(Mark Warner)予以赦免。

DNA指紋技術的應用範圍現在甚至擴及墳墓。1973年,三名少女紐頓(Sandra Newton)、弗洛伊德(Pauline Floyd)和休斯(Geraldine Hughes)在英國南威爾士遭到強|奸和謀殺。26年後,從當初在犯罪現場採集的樣本中找到了DNA指紋,可惜在國家DNA資料庫里找不到符合的數據。因此法醫學家不再尋找完全符合的資料,而是根據DNA指紋來尋找可能與兇手有親緣關係的人。他們由此找出100人,提供了警方許多線索,讓他們能重新檢視在原始調查中收集到的大量信息。在結合尖端的DNA鑒識學以及傳統的偵察工作后,他們找到了一名嫌犯卡本(Joe Kappen)。惟一的問題是卡本已在1991年死於癌症,接下來要怎麼辦?

1985年的夏天,沙芭太太(Christiana Sarbah)陷入了不知所措的困境。兩年前,她的兒子安德魯到迦納探望父親,但是等他回到倫敦希斯羅機場時,英國入境管理局卻拒絕讓這個孩子入境,儘管他是在英國出生,而且是英國國民。他們說沙芭太太不是他的母親,他其實是她在迦納的姐妹的孩子,想持偽造的護照非法進入英國。一位熟悉案情的律師在報上看到有關傑弗里斯這項研究的報道后,向這位遺傳學家尋求協助。這個新的DNA試驗是否能證明安德魯是沙芭太太的兒子,而不是她的外甥?

傑弗里斯是刻意選擇了「DNA指紋」這個詞。這項技術顯然能辨識個人,如同傳統的指紋。傑弗里斯和研究助理從自己的血液中取得DNA樣本,再用相同的程序來處理它們。結果正如預期,從X光片上的影像能清楚辨識出每一個人。他知道這個技術潛在的應用範圍相當廣泛:

在辛普森案發生的10年前,當檢察官開始提出DNA證據,而且只有檢方委託專家運用遺傳學技術時,辯方律師總是會很快提出一個顯而易見的問題:要用什麼標準來判定在犯罪現場找到的DNA樣本,吻合從嫌犯血液中取得的DNA樣本?在這個技術仍然完全依靠RFLP時,這尤其是具有爭議性的問題。按這種方法來做時,DNA指紋在X光片上是一系列條紋。如果犯罪現場的DNA跟嫌犯的DNA條紋並非百分之百吻合,那麼法律上可以容忍多大的差異?差異要到多大,才能排除這兩者是相同的可能性?或者說這兩者要多相似,我們才能說它們是「一樣」的?此外,技術能力也是一個問題。起初DNA指紋技術是在法醫實驗室進行,他們沒有特殊的專業知識可以處理和分析DNA,因此重大的錯誤並不少見。執法機構也明白,如果他們要繼續運用這個強大的新武器的話,就必須解決這些問題。後來一種新形式的遺傳標誌「短片段重複序列」(short tandem repeats, STRs)取代了RFLP。STR遺傳標誌的大小可以精確測量,所以不會有採用RFLP條紋時的主觀判斷問題。法醫學界本身也針對DNA指紋技術,建立了統一的執行程序規範及認證系統,以解決技術能力不一的問題。

就法律界而言,即使他們接受了所謂「科學證據」這檔事,他們也很難接受科學證據的涵意。即使最聰明的律師、法官和陪審團在剛開始時也很難了解這件事。在美國早期一個引用法醫學的著名案件中,有一位女士為她的小孩向默片傳奇人物卓別林提起親子關係訴訟,最後血型檢驗明確判定卓別林不是小孩的父親,但陪審團仍作出對那名母親有利的判決。

儘管卡斯卓一案無法使用DNA證據,但這個案子的確協助建立了遺傳法醫學的法律標準。這些標準將被運用於舍克和諾伊費爾德後來處理的一個案件,而且這個案件不僅著名得多,也使DNA指紋鑒識技術在美國,以及任何有電視的地方,成為家喻戶曉的詞彙。那就是1994年的辛普森(O. J.Simpson)案。洛杉磯地方檢察官控告辛普森殘酷地謀殺了前妻妮可(Nicole Brown Simpson)和她的朋友高德曼(Ronald Goldman)。如果辛普森被判犯下這些可憎的罪行,這位前運動偶像有可能得面臨死刑。舍克和諾伊費爾德也是辛普森聘請的律師「夢幻團隊」成員,對辛普森的辯護與開釋有重要的貢獻。當時法醫探員已經從妮可家的犯罪現場、辛普森的家裡、臭名昭著的手套和襪子,以及辛普森那輛同樣臭名昭著的福特Bronco車上收集到了血跡。根據檢方的陳述,這些DNA證據(總共45件血液樣本)提供了「如山鐵證」,證明辛普森有罪。但是辛普森擁有錢聘請到的最好的律師,辯方立即提出有力的反擊,而且如同全世界在電視上所看到的,這些反擊使法醫學界一些悶燒多年的核心爭議問題沸騰起來。

建立全國資料庫的正當理由之一在於它具奮破解懸案的潛力。假設調查員在犯罪現場,例如從破窗戶上的血跡、內衣上的精|液中,採到一些DNA並找出DNA指紋;然而警方無法靠傳統的調查方法找到任何線索,直到把DNA指紋輸入CODIS后,才找到吻合的對象。1996年在密蘇里州聖路易市就發生過這樣的案件。當時警方正在調查兩名女孩被強|奸案,她們分別在城裡相反方向的兩個地區遭到強|奸。警方用RFLP指紋分析鑒定採集到的兩個精|液樣本后,發現是同一人所為,卻苦於找不到嫌犯。三年後,這兩個樣本經由STR分析,並將結果和CODIS里的數據進行了比對。2001年,終於找到強|奸犯摩爾(Dominic Moore),他因為在1999年承認犯下另外三起強|奸案,所以CODIS里有他的DNA指紋。

過去10年,利用DNA指紋來鑒定身份日趨廣泛,接受度也愈來愈高,讓執法機構有了一個靈感:建立每個人——至少是每個有可能犯罪的人——的DNA指紋不是很合理的做法嗎?支持者認為,FBI應該建立一個DNA記錄的中央資料庫,就像傳統的指紋資料庫。事實上,美國有一些州已經通過立法,要求釆集暴力重罪犯(例如強|奸犯和謀殺犯)的DNA樣本。例如在1994年,北卡羅來納州通過立法,授權採集監獄里重罪犯的血液樣本,若有必要,可以強迫採樣。有些州後來更擴大範圍,凡是被逮捕的人都必須採樣,無論最終他們被判有罪與否。

即使受國人敬重了數世紀,仍無法抵禦DNA探照光的無情檢驗。即使再有名氣或有再多的金錢,似乎也敵不過DNA的力量。當巴西模特莫拉德(Luciana Morad)宣稱米克·賈格爾(Mick Jagger)是她兒子的父親時,這位搖滾巨星拒絕承認,並且要求進行DNA鑒定。或許賈格爾是在虛張聲勢,希望以法醫學證據來解決問題的威脅手段,會讓莫拉德的決心動搖,進而撤銷案件。但是她沒有。鑒定結果證實賈格爾的確是孩子的父親,而他也發現自已必須負起撫養兒子的法律責任。鮑里斯·貝克爾(Boris Becker)也要求對俄國模特俄瑪可夫(Angela Ermakova)的女兒做親子鑒定。八卦小報興奮地報道說這位網球巨星認為自己被俄國黑手黨刻意設計勒索,而且據說這九-九-藏-書個計謀的細節十分精彩,但這些情節還是留給八卦新聞去發揮吧,不適合在此處寫出。當DNA結果出爐時,原先逞威風的貝克爾終於承認自己的行為,還保證會撫養這個女兒。

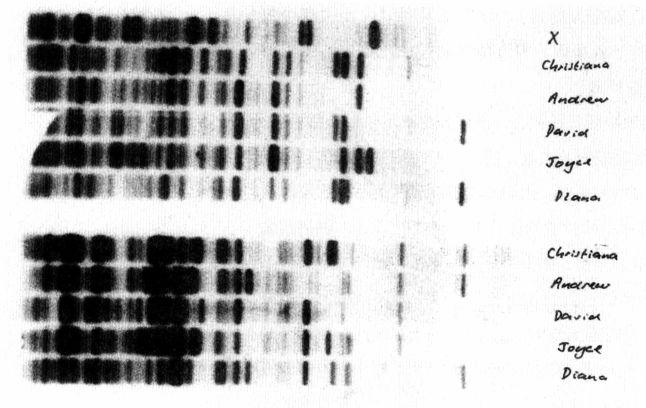

DNA指紋技術第一次的應用:傑弗里斯用來確定安德魯·沙芭親生父母的凝膠。用來和安德魯比對的DNA樣本分別來自他母親和三名兄弟姐妹,以及一位沒有親戚關係的外人(X)。

在蒙特·威廉姆斯秀(Montel Williams Show)、瑞姬·萊克(Ricki Lake)或珍妮·瓊斯(Jenny Jones)的電視節目上,我們可以看出那對年輕男女十分緊張。主持人打開一個信封,刻意看那對年輕人一眼,然後念出卡片上的字。那位女士立即用手蓋住臉龐,開始哭泣,而那位男士則跳起來,興奮地揮著拳頭;或是那位女士跳起來,得意地用手指著頹喪地癱倒在椅子上的男士。無論是哪一種,我們目睹的都是DNA指紋技術非常奇特的應用——也可以說是終極的「信息娛樂」(infotainment)。

可以鑒定孩子親緣關係的DNA指紋技術,也用在比賈格爾和貝克爾案有意義得多的地方。在1975年和1933年間,阿根廷有1.5萬人因看法不受軍政府歡迎,而遭到秘密處決。「失蹤者」的小孩有許多被送到孤兒院或被軍官非法收養。這些失蹤者的母親在他們遭軍政府謀害后,開始尋找自己的孫兒。這些祖母在全國展開捜尋行動,而且每個星期四都會到布宜諾斯艾利斯的中央廣場遊行,引起世人對這件事的注意。她們的搜尋行動一直持續至今,只要找到一個孩子,就可以用DNA指紋技術來判定這個孩子是誰的親屬。從1984年起,瑪麗-克來爾·金(稍早本書曾提到的研究人類與黑猩猩之間親緣關係的科學家)就一直在幫她們作遺傳分析,好讓被8年暴政拆散的家人能再度團聚。

爸爸是誰?一家公司用懷孕的蒙娜麗莎為親子鑒定打廣告。

牛津大學的塞克斯教授用DNA分析來研究自身的遺傳歷史。由於姓氏和Y染色體都是沿父系傳遞,因此他推測所有姓氏相同的男性應該具有相同的Y染色體——這個Y染色體來自最早開始使用此一姓氏的男性。當然,如果相同的姓氏有不只一個起源,或者男性因某種原因而改變姓氏,或是有許多男孩跟著非親生的父親姓,Y染色體和姓氏之間就不會有關聯。

安娜·曼娜罕(Anna Mnahan,安娜·安德森婚後的名字)死後是火葬,因此無法從遺骸中取得組織樣本。但是在別的地方找到了她的DNA來源:她1970年8月時曾在弗吉尼亞州夏洛茨維爾市(Charlottesville)的馬莎傑弗遜醫院(Martha Jefferson Hospital)接受緊急腹部手術。在手術中移除的組織被送到病理實驗室進行化驗,在24年後,它仍存放在那裡。在經過一連串複雜的法律程序,獲得取用這個樣本的權利后,吉爾終於在1994年6月前往夏洛茨維爾,取得了安娜的一小份樣本。

但是這個技術是不是也能應用於血液、精|液和毛髮等經常在犯罪現場發現的人體組織?傑弗里斯很快就證明它的確可以,不久他的DNA指紋技術便引起全球的注意,並且徹底改革了法醫科學。

舍克和諾伊費爾德在他們的著作《千真萬確的無辜》(Actual Innocence)一書的序言中曾說:「DNA檢驗之於司法,就像望遠鏡之於星星;它不是一堂生化學的課程,也不是要呈現出放大鏡下的奇觀,而是一種看清事實真相的方法。」這又有什麼錯呢?

截至2002年止,為「清白計劃」工作的律師和法學院學生(現在他們已形成一個完整的網路,主要是以全美各地的法學院為主),已經協助117名遭誤判的人獲得開釋。在伊利諾伊州,這些被誤判的人當中,原本有6人是被判死刑,這促使萊恩(George Ryan)州長決定把伊州的死刑無限期延後,這是一個有政治風險(因為一般民眾基於治安考慮,支持死刑等手段)但有遠見的做法。此外,他還指派一個特別委員會來審查死刑案的審理過程;這個委員會在2002年4月公布的報告中強烈建議制定條款,促使伊州所有刑事案件被告和受刑人都能接受DNA檢驗。

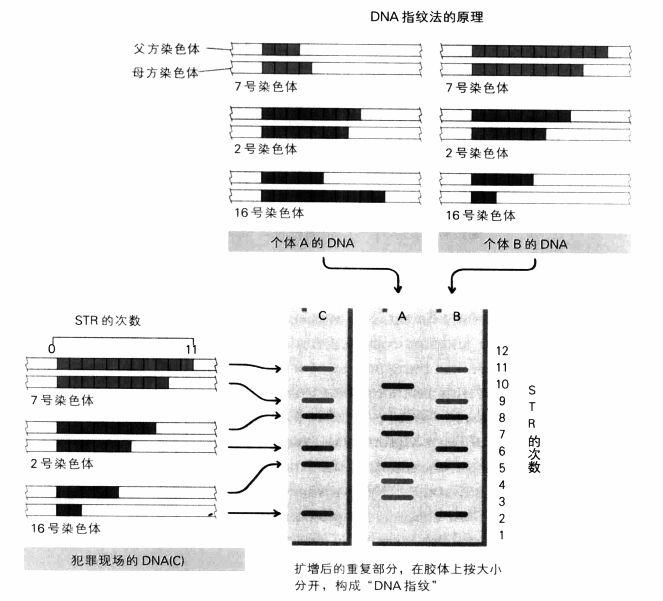

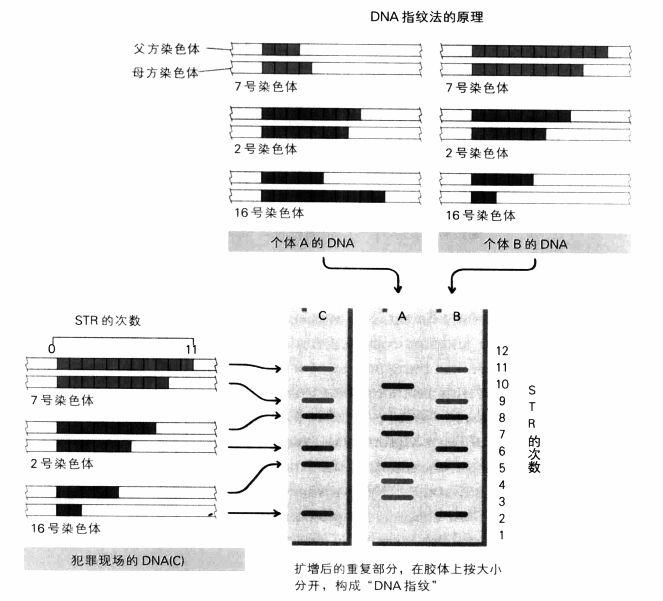

Short Tandem Repeats, STRs

使用STR(短片段重複序列)的DNA指紋技術,把A和B兩名嫌犯的DNA以及從犯罪現場取得的DNA作比對,結果B與犯罪現場的DNA指紋相符合。

使用STR(短片段重複序列)的DNA指紋技術,把A和B兩名嫌犯的DNA以及從犯罪現場取得的DNA作比對,結果B與犯罪現場的DNA指紋相符合。

但是要找到沙皇的親戚來進行比對就困難得多。他弟弟喬治·羅曼諾夫大公(Grand Duke Georgij Romanov)被葬在精緻的大理石石棺中,這個石棺非常珍貴,不能打開。大公的兒子(沙皇的侄子)則依舊記恨在俄國大革命爆發時,英國政府不願提供他的家人庇護,所以拒絕協助。當時已知在日本有一塊沾有沙皇血跡的手帕,那是沙皇在1892年遭持劍的刺客攻擊時用來拭血的。吉爾和伊凡諾夫拿到了這塊手帕的一小條布料,但後來發現這麼多年來,這件遺物已經遭到太多人的DNA污染,無法使用。最後一直到找到沙皇的兩位遠親后,他們才確認其中一個線粒體DNA指紋應該是沙皇的。

羅曼諾夫家族的命運和安娜·安德森的故事或許就像童話一樣,跟真實生活相距甚遠,但DNA指紋技術也經常用於不幸發生在我們日常生活中的痛苦事件上。在空難這類大災難發生后,調查員必須面對最可怕的工作之一,就是辨認屍體。為了核發死亡證明等各種理由,法律規定必須進行辨認。而家屬想以適當葬禮來送摯愛者最後一程的哀痛心情,也不容忽視;對我們大多數人而言,尊敬死者意指要找回他們的遺骸,無論是多破碎的遺骸都好,而這必須要能確認出死者的身份。

然而,針對數字的攻擊可能是炮火最猛烈的。當檢察官熱衷於出示冷冰冰、看似毫無爭論餘地的統計數字時,有時帶有偏見的假設會被帶入計算中,正如辯方律師所質疑的。如果你從犯罪現場取得DNA指紋,你要根據什麼基礎來計算它屬於其他某個人,而不是主嫌甲的可能性(或者如同更常見的情況,不是其他人的可能性)?你是否應該把這個DNA跟隨機選擇的其他個人進行比對?比方說,主嫌甲是高加索人,你是不是只要把你的樣本跟其他高加索人的DNA進行比對就可以了呢(因為在相同人種的族群中的遺傳相似性會比從所有人中隨機取樣要高)?這些幾率會隨一個人所認為的合理假設時改變。

事實上,正是由於太過簡便,親子鑒定郵購公司才會生意興隆。在一些城市,我們可以看到路旁的大型廣告牌上,打著當地親子鑒定公司提供的服務廣告,廣告詞毫不含蓄:「爸爸是誰?」只要付一筆費用,這些公司就會寄給你一個DNA取樣包,包括刮下口腔細胞的拭子。(以這種方式收集的樣本不會被法庭釆信。若要被法庭釆納,DNA指紋必須由合格的實驗室採集,而且實驗室必須提供符合「證據管理程序」的證明,防止類似皮契霍克那類的弊端發生。)接著這個組織樣本會由快遞連夜送到負責檢驗的實驗室,以取出DNA。

在為根據族群遺傳學(population genetics)的深奧原則所作出的決定辯護時,有時反而會帶來相反效果,令陪審團成員感到摸不著頭腦或讓他們昏昏欲睡。看人努力戴上太小的手套的景象,要比一大堆統計數字來得有效(而且根據經驗,是有效得多)。

自稱為沙皇女兒的安娜·安德森攝於1955年(左),以及《真假公主》(1956年)中飾演阿納斯塔西婭的英格麗·褒曼。這部電影的靈感來源正是安德森。

傑弗里斯發現這一小段重複的DNA不僅存在於肌紅素基因里,也四散在整個基因組中。而且儘管每次重複的片段多少都有些不同,但是它們全都含有一小段由15個左右核苷酸構成的完全相同的序列。傑弗里斯決定把這個序列當做「探針」使用:只要把這個序列的純化樣本加上放射性分子的標籤,他就可以利用它在整個基因組裡尋找相同的序列。把基因組的DNA攤在特製的尼龍膜上之後,經由鹼基配對,這個探針一遇到互補序列就會黏合在一起。然後只要把尼龍膜放在X光底片上,傑弗里斯就可以記錄放射點的模式。他在沖洗實驗底片后,對眼前所見感到非常驚異。這個探針在多個DNA樣本中偵查到許多類似的序列,但是各個樣本之間仍有一些差異,即使是來自同一個家庭的成員,也可以輕易區分出樣本是屬於哪一個人。傑弗里斯1985年就實驗結果在《自然》雜誌發表論文時即指出「這個資料提供了個人的DNA指紋」。

理論上,我們知道它可以應用在法醫鑒定和親子鑒定上。它也可以用來鑒定雙胞胎是否一模一樣——這對移植手術是重要信息。它可以應用於骨髓移植,看是否會造成排斥作用。我們也看得出來這個技術可以用於動物和鳥類。我們可以理清生物之間的關係——如果你想了解一個物種的自然史,這會是基本信息。我們可以料想,它可以用於保育生物學。它的應用方式似乎無止無盡。

辛普森前妻住宅後門上的血跡即為一例。最初調查犯罪現場時,這些血跡不知什麼緣故被忽略了,直到謀殺發生三星期後才採集到。法醫學家馮丹尼(Dennis Fhttps://read.99csw.comung)提出血跡的照片,但舍克在還擊時拿出另一張在案發後次日拍攝的照片,照片中並無血跡。「馮先生,血跡在哪裡?」舍克詰問馮丹尼時辭鋒逼人,足以與推理小說中的大律師相媲美。結果馮丹尼沒有回答。辯方設法讓陪審團對DNA樣本的處理過程和來源產生懷疑,以至於DNA證據變得無關緊要。

納伯勒村這個案子向全球的執法機構證明,DNA指紋鑒定技術真的是未來起訴罪犯的希望之所系。不久之後,美國的法律訴訟程序也的確開始引用這類證據。

如今STR已取代RFLP成為遺傳學鑒定的關鍵。在STR中,2到4個鹼基對的序列重複多達17次,STR是用聚合酶連鎖反應擴增的片段。例如D7S820是7號染色體上的區域,在這個區域中,AGAT序列可能出現7-14次。由於複製DNA的酶(即DNA聚合酶)在複製這些重複的DNA片段時,未做好它的工作(它一般會把總數弄錯),因此在D7S820區域中,AGAT序列複製次數的突變率高。換句話說,在各個人之間,AGAT複本的數目有很大的不同。由於我們的第7號染色體有兩份(一個來自父方,另一個來自母方),這兩個染色體AGAT重複次數一般都會不同,例如一個的重複次數是8,另一個是11。然而,這並不是說,一個人的同一對染色體絕對不會出現相同的重複數目(例如11和111),也就是有純合(homozygous)的情況發生。如果我們對犯罪現場的血液樣本進行DNA指紋分析,發現它符合嫌犯D7S820區域的DNA指紋(比方說,二者的重複數都是8和11),我們只能說這是吻合的指標之一,但不能說這是確鑿的證據。畢競,許多人的D7S820也會有8/11基因型。因此有必要檢視多個區域;犯罪現場採到的DNA上有愈多區域與嫌犯DNA上的區域符合,則兩個DNA完全吻合的可能性愈大。而犯罪現場的DNA來自其他人的可能性也愈低。根據FBI的系統,在建立DNA指紋時必須分析12個這類區域,再加上一個可以決定DNA樣本提供者性別的遺傳標誌。

當然,不是所有堅稱清白的人在作了DNA檢驗后就能推翻原判。詹姆斯·漢若提(James Hanratty)是英國20世紀最惡名昭彰的罪犯之一。他跟一對年輕情侶搭訕,先槍殺男的,再強|奸女的,最後射了她五槍,揚長而去,任她等死。儘管他堅稱這樁罪行發生時他人在數英里之外,但是最後他仍被判有罪,處以絞刑。1962年,他成為英國最後一批被處決的罪犯之一。漢若提到死時仍堅稱自己是清白的,他的家人也在他死後努力為他洗刷污名。他們的努力成為轟動一時的事件:他們說服有關當局從女被害人沾有精|液的內褲和攻擊者用來蒙臉的手帕中取得DNA樣本,然後把這兩個樣本和從漢若提兄弟及母親身上取得的DNA指紋進行比對。令他們懊喪的是,結果顯示犯罪現場的DNA的確來自漢若提家族的成員。漢若提家族仍不放棄,並在2000年掘出這個敗家子的屍體,以便從其組織中取得DNA樣本。這個更直接的分析結果證明,那條內褲和手帕上的DNA的確是漢若提的。這個家族決定作最後的掙扎,仿效當時成功的辛普森辯護案,宣稱樣本來源處理不當,遭到污染。但是這次的首席法官不像辛普森案的陪審團那麼容易被說動,他立即駁回他們的主張,宣稱:「DNA證據已毫無疑問地證明漢若提就是兇手。」

在聯絡了269位姓塞克斯的人後,塞克斯教授設法收集到了其中48位的樣本並進行分祈。他發現大約有50%的Y染色體跟他本身的Y染色體一樣,其餘的則顯示在先前的世代,有一位以上的塞克斯太太曾對婚姻不忠。由於塞克斯這個姓氏的起源有文獻記載,而且可以追溯至大約700年前,因此可以計算出每一代的不忠率。最後的平均結果是:不忠率大約只有1%,這顯示每個世代的塞克斯太太中,能夠抗拒婚外情誘惑的比例高達99%,十分可敬。

在這些成功的無名氏DNA傳票引起大眾注意后,許多州已經修改了他們的強|奸案法令,在有DNA證據時允許例外處理。

我第一次遇到舍克和諾伊費爾德,是在冷泉港實驗室一場具有重要歷史意義的DNA指紋技術會議上。當時這個技術引發的爭議正值高峰,部分原因在於儘管那時所使用的仍是傑弗里斯尚待改良的原始技術,也就是聽來相當神秘的「限制酶切割片段長度多型性」(restriction fragment length polymorphisms, RFLPs;參見第十一章),但是這項技術的應用卻愈來愈廣。無可避免地,有些分析結果很難解釋,所以DNA指紋鑒定法在技術上和法律上都面臨挑戰。在那次冷泉港的會議中,分子遺傳學家(包括傑弗里斯)首次和在法庭中使用DNA的法醫專家及律師共聚一堂,雙方的討論非常熱烈。分子遺傳學家指責法醫專家的實驗技術草率,在進行測試時不夠仔細。事實上,那個年代中,在法醫實驗室內進行的DNA指紋鑒定,幾乎沒有規則或監督可言。而且用來估算「是或不是」幾率的統計上的假設數值也未標準化,估算結果的確定性更是遭到質疑。遺傳學家蘭德許會議上即率直地表示:「倉促實施(DNA指紋技術),實在太過草率。」他說出了不少與會者的心聲。

該強制哪些人提供DNA樣本,以及該採取何種保障措施,目前各方仍在爭論不休,不管其最後結果如何,在我撰寫本書時,大量收集DNA指紋的行動仍在持續迸行。1990年FBI建立了DNA資料庫,稱為聯合DNA索引系統(Combined DNA Index System. CODIS),到了2002年6月,它已包含了1013746個DNA指紋。在這當中,977895個來自被判刑的罪犯,35851個是從尚未破案的犯罪現場釆集到的。從CODIS建立至今,己經有4500次鑒定是因為有這個資料庫的存在才成功辦到的。

由於安德魯的父親和沙芭太太的姐妹遠在非洲,無法提供血液樣本,所以這項分析變得相當複雜。傑弗里斯從沙芭太太和她另外三個身份沒有爭議的子女所提供的樣本中取出DNA,分析結果證明安德魯的父親跟這三個孩子的父親是同一人,沙芭太太也的確是他的母親。換個更具體的說法,沙芭太太的姐妹之一是安德魯的母親的幾率,不到六百萬分之一。人境管理局沒有質疑傑弗里斯的分析結果,僅簡單地撤銷了案子,免得正式承認錯誤。安德魯終於回到母親身邊。傑弗里斯見到他們后說:「她鬆了一口氣,臉上的表情神妙已極!」

傑弗里斯,DNA指紋技術之父

我們仍會繼續聽到反對搜集DNA信息的聲音,而且它們經常來自最令人意想不到的地方。在紐約市和澳州的塔斯馬尼亞州,議員們曾經提議警員全體人員都必須提供DNA指紋。這麼做的邏輯很簡單:留下警方的DNA記錄,在調查案件時,可以立刻排除掉他們本身的DNA。但這兩地的執法人員卻都譴責這種做法。這些人應該是最支持法律的,而且DNA指紋技術的廣泛運用只會對他們的工作更有利,竟然會在事關自己的DNA時就釆取反對的態度,這實在令人感到驚訝。我懷疑這大概也是一種不理性的結果,如同基因改造食物的情況,DNA在一般民眾心目中,散發出一種類似「巫毒」的氛圍,神秘又可怕。由於對複雜的遺傳學不了解,民眾很容易產生最深的疑懼和朝陰謀論的方向想。我希望他們在了解這些問題后,對於廣泛運用這種強大有利的新科技的疑慮會消失。

通常最反對重新調查案件的人是地方檢察官,他們好不容易贏得判決,自然不願意在定案后再度接受檢驗。但有時頑固反而會招致反效果,如果檢察官已經知道遺傳證據可以使一個案件定案,他們也該體認到,DNA證據是讓定案的案子不致翻案最可靠的方法。拉古爾(Benjamin LaGuer)的案例就證明了這一點。他1984年因為在馬薩諸塞州伍斯特(Worcester)犯下強|奸案,被判刑40年,他堅稱自己是無辜的,而且跟漢若提一樣,引來一群有錢有名的同情者,這些人在2001年出錢安排替他作DNA樣本分析。結果讓他們大吃一驚拉古爾的確就是那名強|奸犯。其實這也沒什麼好奇怪的,畢竟他面對的是40年的刑期,作這樣的要求,就算沒成功也不會更糟。諷刺的是,地方檢察官辦公室拖了兩年的時間,才同意作DNA指紋鑒定。如同《聖彼得堡時報》(St. Petersburg Times)的社論所言:「事後想來,如果當初檢察官不要浪費這麼多時間爭論,儘早同意作DNA檢驗的話,或許就可以更早享受『我早就跟你說過了』的滿足感。」

但是DNA指紋鑒定法第一次的實際應用,卻比傑弗里斯原先的預期來得更加奇特。

事實上,在辛普森案中呈堂的DNA指紋證據都指向被告是兇手。在辛普森前妻的屍體附近採到的血滴,以及在犯罪現場的過道上找到的其他血滴,都證明是辛普森的;在辛普森住宅里找到的手套上所沾的血液,也確實是辛普森和兩名被害人的血;在襪子和福特Bronco車上找到的血跡,同樣證實與辛普森和他前妻的血液吻合。

當然,大多數的親子檢驗都是在最謹慎的情況下進行(除非你是上脫口秀節目),但最近有一項檢驗卻成為許多媒體的頭條新聞,因為那位被認為是父親的人具有崇高歷史地位。長期以來,常有人懷疑美國第三任總統和《獨立宣言》主要執筆者托馬斯·傑弗遜(Thomas Jefferson)不僅是美國建國之父而已:據信他可能跟他的黑奴莎莉·漢明斯(Sally Hemings)生下一個或一個以上的孩子。第一次有關這件事的指控發生在1802年,就在名叫湯姆(Tom)的男孩出生12年後,後來這個男孩跟著其後一位主人的姓,即伍德森(Woodson)。此外,莎莉的小兒子伊斯頓(Eston)也跟傑弗遜長得很像。DNA註定要用來弄清楚這件事的真相。傑九*九*藏*書弗遜總統沒有婚生的兒子,所以研究人員無法確定他的Y染色體上的標誌。於是他們從傑弗遜總統的叔叔菲爾德·傑弗遜(Field Jefferson,他的Y染色體應該踉這位總統的一模一樣)著手,採集他男性後代的DNA樣本,並且把它們和湯姆及伊斯頓的男性後代的樣本互相比對。結果的確顯示出傑弗遜的Y染色體DNA指紋,但是在湯姆·伍德森的後代身上卻看不到這個DNA指紋。傑弗遜的名譽逃過一劫。不過在伊斯頓·漢明斯的後代身上,傑弗遜的DNA指紋卻清晰無比。但是DNA檢驗無法確認染色體的絕對來源,這當中仍然有合理的懷疑空間。我們無法確認伊斯頓的父親就是傑弗遜總統,還是傑弗遜家族中有機會接觸莎莉·漢明斯的其他男性。事實上,有些人懷疑這個人有可能是傑弗遜總統的侄子伊山·傑弗遜(Isham Jefferson)。

自從第一次應用在法醫學上以來,DNA指紋技術已經走過漫長的路途。現在它是流行文化的一環:對系譜學感興趣的人來說,它是一種消費商品;對社會大眾而言,它是我們跟名人和只想在電視上露臉的張三李四一起玩「逮到你了!」遊戲的捕鼠器。但它最嚴肅的用途仍是在於解決攸關生死的法律問題。美國是西方世界中惟一還有死刑的國家。1976年,最高法院恢復已停止10年的死刑,此後一直到2001年間,一共有749名罪犯被執行死刑,而且還有3593名囚犯尚待處決。正因如此,我們必須正視我們在本章開頭提到過的「清白計劃」及其創建人舍克和諾伊費爾德的工作。雖然他們曾一馬當先對DNA指紋技術提出最嚴厲的批評——至少在它剛開始運用時,不過後來舍克、諾伊費爾德和其他辯護律師就已發現,他們反對的這種技術其實是伸張正義的強大工具,事實上,它在證明無辜上的功用比定罪還大。要證明一個人的無辜,只要在被告的DNA指紋和犯案現場採到的DNA指紋中,找到一個不符合的地方即可。反過來,若要證明一個人是有罪的話,就得在統計上證明被告以外的其他人,擁有相同指紋的幾率微乎其微。

分析結果非常清楚:安娜·安德森跟沙皇尼古拉二世和亞歷桑德拉皇后一點親緣關係也沒有。但是在經過漫長、撲朔迷離的歷程后,有些人會選擇忽視DNA的證據,寧可相信自己心中認定的真實,其實也不足為奇。安娜/阿納斯塔西婭的傳奇故事仍會流傳下去。

如同上一章所見,在運用遺傳學方法鑒定身份時,樣本污染也是最嚴重的致命傷之一。聚合連鎖反應(PCR)可以從極小的樣本中取得DNA指紋,是現代法醫科學家用來擴增特定DNA片段最好的方法。例如辛普森一案中,從人行道刮下的一滴血也是關鍵證據之一。但是只要從留在煙蒂上的口水中取出細胞,就可以由這些細胞中取得足供聚合酶連鎖反應使用的DNA。事實上,PCR可以成功地擴增取自哪怕一個分子的DNA,因此即使只有些微其他來源(例如處理這些樣本的人)的DNA污染了證據樣本,便會造成混淆,最糟的情況是讓這個證據變得毫無用處。

孤單而絕望的父親:長期為洗刷兒子漢若提(James Hanratty)的罪名而努力,最後仍因DNA證據而失敗。

1999年,警方掘出嫌犯卡本的屍骨並採集了DNA指紋樣本,結果發現果然與從三名被害人身上釆到的DNA相符。癌症已經在法律制裁兇手之前先行伸張了正義,但是至少這些女孩的家人在苦等多年之後,總算知道兇手是准了。

1972年,一架應該是由布萊西(Michael Blassie)所駕駛的美國戰機,在越南安祿(An Loc)之役中遭擊落。飛行員的屍體在墜機地點找到,但是1978年一份以血型和骨骼分析為主、不甚完善的法醫檢驗報告卻指出,那不是布萊西的遺骸。於是那付無名骨骸被貼上「X-26,個案第1853號」的標籤,1984年在由里根總統主持的莊嚴葬禮中,下葬在華府阿靈頓國家公墓的無名英雄墓里。1994年,哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS NEWS)在《美國退役軍人快報》(U. S.Veteran Dispatch)中發現一則由桑普利(Ted Sampley)所寫的故事,文中宣稱X-26就是布萊西。CBS在後續調查中找到支持桑普利這個說法的證據后,布萊西的家屬決定向美國國防部陳情,要求進行鑒定。這次從無名骨骸中取出的線粒體DNA指紋,跟布萊西的母親和姐妹的線粒體DNA吻合。1998年,在死亡20多年後,布萊西的骨灰被送回家鄉聖路易斯安葬。他母親站在墓石旁時終於能說:「我兒子回來了,我兒子終於回家了。」

最後發現那天有2792人喪命,以攻擊發生時世貿雙塔里可能多達5萬人來看,這個比例可以說非常低。但是,在這種毀滅性的力量下,實在很難找到完整的屍體,更不用說找到存活者。因此,搜尋存活者的任務最後無可避免地變成搜尋遺骸的慘痛工作;搜救人質在100萬噸變形的鋼鐵、粉碎的水泥和碎裂的玻璃中尋找人體殘骸。大約有2萬個屍塊被送到停放在驗屍官辦公室附近的20輛冷凍卡車上。龐大的法醫工作於此展開,他們先利用牙醫記錄和傳統的指紋鑒定技術,辨識出許多人的身份,但是在這些比較簡單的個案處理好后,接下來的工作逐漸轉向DNA分析。為了比對從災難現場找到的所有遺傳數據,家屬們開始提供自己的血液樣本,或是死者的牙刷、梳子等等;任何有可能找到持有者的細胞、可供取得DNA的東西,哪怕只找到一丁點細胞都好。這些DNA指紋鑒定工作最後是由鹽湖城的萬眾基因公司(Myriad Genetics)和賽雷拉基因公司共同來進行,這兩家公司都習於分析龐大的DNA資料。但是即使有最新的技術,這個過程依舊漫長辛苫。

主張公民自由的人必定會反對在社會上廣泛地運用DNA指紋技術,但很難否認的是,就那些曾歷經刑事案件審判的人而言,無論他們受審的原因為何,對他們實施DNA採樣對社會是件有用的事;因為,令人遺憾的是,那些歷經刑事審判的人很可能會再度走上法庭。犯罪學的數據顯示,那些犯輕罪的人後來有可能犯下更嚴重的罪;在佛羅里達州,有28%的謀殺案和12%的性侵害案,是由先前曾被判盜竊罪的人犯下的。這種累犯模式也見於白領階級的罪犯身上:在弗吉尼亞州,22個被判偽造文書罪的人當中,就有10個因為DNA指紋鑒定而被查出涉及謀殺或性侵害案。要求像安然(Enron)、英克隆(ImClone)和艾德爾菲亞傳播公司(Adelphia Communications)等公司的主管提供DNA樣本,似乎不失為一種審慎做法。

舍克和諾伊費爾德這類老練的律師最後變得跟他們交叉詰問的專家一樣博識。舍克身材矮、邋遢、好鬥;諾伊費爾德則身材高、整齊、好鬥。在DNA指紋辨識技術的早期階段,他們兩人以尋找案件中的技術瑕疵而引人注意。他們首次認識是在1977年于紐約市的布朗克斯法律援助協會(Bronx Legal Aid Society)共事的時候,這個協會為當地窮人提供法律辯護。舍克的父親是成功的演藝經紀人,旗下明星曾包括歌星康妮·弗朗西斯(Connie Francis)等人。舍克從小在紐約市長大,在耶魯念書時發現了自己的政治使命,1970年肯特州立大學發生國民兵槍擊反越戰示威學生事件后,他參加了全國學生罷課運動。他不信任權威體制,總是懷疑當權者濫用權力,在黑豹黨(Black Panther)于紐黑文(New Haven)市接受審判期間,他還自願協助席爾(Bobby Seale)的辯護律師團。諾伊費爾德則在紐約市郊長島長大,離冷泉港實驗室不遠,他母親現在還住在那裡。他很早就有左傾意識,在11年級時曾因組織反戰抗議活動而遭到懲戒。

難怪這兩個年輕但根深蒂固的社會改革主義者會成為提供弱勢者法律協助的尖兵。當時紐約市正值動蕩時期,犯罪率不斷上升,在追求公共安全之下,「法律面前人人平等」就像一種瀕危的稀有理想。10年後,舍克成為卡多佐法律學院(Cardozo School of Law)教授,諾伊費爾德則成為職業律師。

舍克;(Barry Scheck,左一)和諾伊費爾德(Peter Neufeld,左二)正在進行他們最大的案子:辛普森案。

到頭來,在陪審團眼中,這些還是不夠。控告辛普森的法醫學證據之所以會失敗,與其說是控方未能說明難懂的族群遺傳學,不如說是辯方對警方無能的指控奏效。DNA是非常穩定的分子,從已有數年之久的精|液,或從人行道及SUV車方向盤上刮下的血潰中都可以取得。但DNA也的確會降解,特別是環境潮濕的時候。然而,如同任何類型的證據,惟有在收集、分類和呈現的程序都正確時,DNA才具有可信度。刑事審判向來必須建立所謂的「證據管理程序」(chain of evidence),確認警方所說在某個地點找到的證物,真的是從那裡找到的,最後才能被收入密封袋裡成為呈堂證物。相較於刀槍等證物,要追蹤、掌握分子證據會是極其麻煩的工作:從人行道和從門柱刮下來的物體看起來可能難以區分,而後從中取出的DNA在放入小塑料試管后,當然更難以區別。辛普森的辯護團隊就舉出數個洌子,指出這些樣本有可能弄混了,甚至受到污染。

數年後,除了最執著的陰謀論者以外,所有人的疑慮終於一掃而空。俄羅斯政府終於同意開棺,把羅曼諾夫大公的組織樣本提供給伊凡諾夫。這位大公的線粒體DNA也有異質化的現象,跟從森林小坑挖出的屍體一樣。那些骨骸毫無疑問的確是沙皇的。

我認為每一個人都應提供DNA樣本,這並不代九_九_藏_書表我不重視個人隱私或遺傳信息可能被不當使用的問題;如同先前所說,在擔任人類基因組計劃的首任主任時,我曾撥出相當可觀的經費,研究在臨床上應用遺傳信息所涉及的這類問題。但刑法審判完全是另一回事。我估計,DNA採樣所能帶來的潛在社會利益,遠超過它們遭到濫用的危險。既然要享有生活在一個自由社會的利益,代表我們都必須作出一些犧牲,那麼只要我們的法律能明智、嚴格地管控取用這些資料的途徑,犧牲這種特殊的「隱私」,似乎不能算是一個不合理的代價。坦白說,與其擔心政府「老大哥」未來有可能仔細研究我的遺傳指紋,以便用於某種邪惡的目的,我反而比較擔心某個危險的罪犯會被釋放,可能又去犯下更大的罪行,或某位無辜的民眾會在監獄里受盡折磨,只因少做了一個簡單的DNA檢驗。

1997年,威斯康辛州立犯罪實驗室建立了一個DNA指紋記錄庫,同一年,密爾沃基(Milwaukee)警局開始清查那些曾收集到可供比對的物證但尚未破案的強|奸案。他們找出53個DNA指紋,隨後在6個月內,成功地在坐監服刑的重罪犯DNA指紋中,找到8個吻合的對象。其中一個案件由於鑒定成功離案發時間相隔太久,最後發出拘票時,法定追訴期僅餘8小時!在這些懸案中,州警局也找到一個連續強|奸犯的證據:三次不同的攻擊案、三個精|液樣本,但它們的DNA指紋全都指向同一個人。由於即將超過法定追訴期,地方助理檢察官甘恩(Norm Gahn)面臨困境。他沒有足夠時間從資料庫中找到強|奸犯,但若沒有嫌犯的名字,他無法寫傳票。後來甘恩想到一個聰明的策略。根據威斯康辛州刑法,若嫌犯姓名不詳,可以根據「能夠辨別嫌犯的合理可信的描述」來發出傳票。甘恩推斷,根據這個標準,任何法庭應該都會接受DNA指紋作為辨識的方法,於是他的傳票是這樣寫的:「威斯康辛州對甲方一案,甲方為不詳男性,在遺傳位置D1S7、D2S44、D5S110、D10S28與D17S79有吻合的脫氧核糖核酸(DNA)資料。」可惜的是,儘管甘恩極具巧思,但嫌犯甲迄今仍未被捕。

在惟一的線索中斷後,當地小區日益擔心,而警方也決定採取非常手段。警方相信DNA指紋鑒定技術會是破案的關鍵,所以他們決定要求納伯勒村以及附近所有的成年男性都提供DNA樣本。他們設置了許多採集站,收集血液樣本,先利用比較便宜的傳統血型檢驗濾除掉許多不可能的人選,再把剩餘的樣本送去進行DNA指紋鑒定。當然,如果是好萊塢電影,結局一定會讓傑弗里斯找出真正的兇手。最後他們也真的找到兇手,但中間還經過了一個值得拍成電影的轉折。兇手起初企圖逃避DNA偵察部下的天羅地網。在接獲必須提供樣本的強制命令后,皮契霍克(Colin Pitchfork)以害怕針頭為由,說服一位朋友代替他抽血提供樣本。一直到有人無意間聽到這個朋友說他做了這麼一件事,皮契霍克才被拘捕,成為全世界第一個因DNA指紋技術而被逮捕歸案的罪犯。

後來塞克斯成立公司,經營宗譜DNA指紋鑒定服務,他的首批客戶之一是約翰·克勒夫協會(John Clough Society),它的會員都自認是一位名叫約翰·克勒夫的英國人的後代,此人在1635年時移民到馬薩諸塞州。這個協會甚至知道這個英國人有一個名叫理查德(Richard)、來自威爾士的家族祖先,這位祖先還曾因為在十字軍聖戰中的功勞而受封為爵士。但是他們找不到可以把美國這邊和大西洋另一邊的家族相連的歷史證據。塞克斯的公司分析了馬薩諸塞州克勒夫家族和理查德爵士一位男性直系後裔的Y染色體DNA后,結果發現完全吻合,這證明了馬薩諸塞州的克勒夫家族的確是那位理查德爵士的後代。但並不是所有美國的克勒夫家族都這麼幸運;後來發現這個協會來自阿拉巴馬和北卡羅來納的克勒夫家族,不僅跟理查德爵士沒有關聯,甚至跟馬薩諸塞州的克勒夫家族也沒有關聯。

吉爾和伊凡諾夫的第一個工作是從骨骸樣本中取出細胞核和線粒體DNA。分析結果顯示這些屍體中有5具有親緣關係,其中3具是姐妹。這些骨骸是羅曼諾夫家族的嗎?據推斷可能是亞歷山德拉皇后的線粒體DNA指紋,至少還可跟她侄孫愛丁堡公爵菲利浦親王(英女王伊麗莎白二世之夫)的線粒體DNA指紋進行比對。比對結果相符。

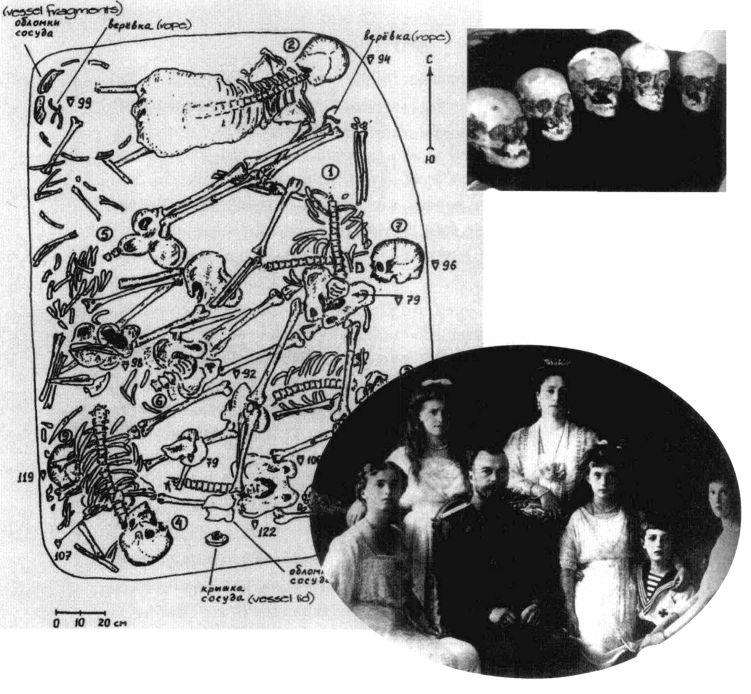

1991年7月,在西伯利亞的科普提亞奇(Koptyaki)森林,一小群偵探、法醫專家和警察聚集在一塊因雨水而泥濘不堪的林間空地。在1918年7月,有11具屍體在這裏匆促下葬。他們是俄國沙皇尼古拉二世(NicholasⅡ)、皇后亞歷山德拉(Alexandra)、皇太子亞歷克西斯(Alexis),沙皇的四個女兒奧爾加(Olga)、塔季揚娜(Tatiana)、瑪麗(Marie)和阿納斯塔西婭(Anastasia),以及四名隨從。他們被埋在這裏的前幾天,遭到殘忍的謀殺,阿納斯塔西啞被一陣槍林彈雨掃射時,手上還抱著她的西班牙小獵犬傑米。兇手先把屍體丟進礦坑,隔天怕被人發現,又把屍體搬出來,後來才把他們埋在森林的這個小坑裡。

讓安德森不至於冤獄終生的DNA指紋辨識技術,是英國遺傳學家傑弗里斯(Alec Jeffreys)在無意中發現的。從重組DNA革命一開始,傑弗里斯就對物種之間的遺傳差異產生興趣。他在萊斯特大學(Leicester University)的研究集中在肌紅素基因上,這個基因製造的蛋白質跟血紅素類似,主要見於肌肉。傑弗里斯在分子解剖(molecular dissection)過程中,發現一個非常奇怪的現象:有一小段的DNA不斷重複。1980年,美國學者懷特(Ray White)和懷曼(Arlene Wyman)也曾觀察到類似的現象。他們在觀察另一個基因時,發現這類重複的次數在每一個人身上都不同。傑弗里斯判定他發現的重複片段是垃圾DNA,與蛋白質的編碼無關,但他很快就發現這個特殊的垃圾有很好的用途。

DNA指紋技術還解決過比卡本案更有名的神秘案件,俄國皇室羅曼諾夫家族(Romanovs)的懸案就是其中之一。

電視節目或許可以把親子鑒定變成一場秀,但是親子鑒定向來是一項很嚴肅的事,而且歷史悠久。自有人類歷史以來,一個人的生活,包括心理(社會與法律層面)大多取決於父親。因此,從辨識個人的遺傳技術發展成形以後,科學很自然地就被用來從事親子鑒定的服務。在分子遺傳學的時代來臨之前,血液是親子關係最好的科學線索。血液的遺傳模式相當可靠,我們對它們的了解也很多,但是在血型種類不多的情況下,這種性狀的辨別能力有限。實際上,血型檢驗只能排除某人是親生父親的可能性,卻無法確定某人就是親生父親。如果我們的血型不符,我絕不可能是你父親;但若相符,也不能證明我就是你父親——只要血型跟我相同的男性,情況都一樣。除了我們熟悉的ABO血型標誌以外,如果再加上其他的鑒定標誌,是可以幫助增加這類檢驗的判別能力,但這仍舊無法跟STR的統計力量相比:使用STR的遺傳指紋可以提供確定的親子關係證據。在這個PCR的時代,要應用這項技術很簡便。

維護公民自由的人士對這件事的反對聲浪十分激烈,而這也不是沒有原因的。DNA指紋跟手指的指紋不同,理論上,為了鑒定身份而採集的DNA樣本可以用在許多方面,而不僅止於證明身份而已。從DNA樣本可以得知許多關於我的事,例如我是否有纖維囊泡症、鐮形細胞貧血症或泰賽二氏病等疾病的突變。在不久的將來,DNA樣本說不定可以告訴你,我是否帶有讓我容易罹患精神分裂症或酗酒等疾病的遺傳變異——或其他更可能危害治安的性狀。比方說,有一天有關當局會不會只因為我帶有會減少酶活動的單胺氧化酶(monoamine oxidase)基因突變,就對我釆取更嚴密的調査?有些研究顯示,這個基因突變可能會讓人在某些情況下比較容易產生反社會行為。遺傳資料是否有可能變成執法機構預防犯罪的新工具?迪克(Philip K. Dick)1956年的科幻短篇小說《少數派報告》(The Minority Report,2002年改編成同名電影),跟現實的差距或許不像我們想像的那麼遠。

看來這是一個確鑿無疑的案件,但是如果辯護律師更好的話,或許能更有效地反制檢方刻意對被告累積的許多不利證據。安德森被逮捕完全是因為被害的白人婦女向警方指出,攻擊她的黑人歹徒曾誇口說他「有一個白人女友」;就警方所知,安德森是當地惟一擁有白人女友的黑人。在拿給被害人看的照片中,只有他的相片是彩色照,而且她看過照片的所有人中,只有他被安排在接受指認的嫌犯行列中。此外,儘管當時已經證明在案發前30分鐘左右,一個叫林肯的人偷了攻擊者使用的腳踏車,但安德森的律師卻未能傳喚林肯當證人。在安德森的審判結束后5年,林肯在法庭上坦承犯案,審理法官卻宣稱他是騙子,拒絕採取行動。安德森仍堅持自己是清白的,要求對犯案現場採集的物證進行DNA分析。但是他卻被告知,所有的證據都已經根據標準程序予以銷毀。就在這時,安德森聯絡了「清白計劃」(Innocence Project)的律師,這個組織利用DNA分析,建立被告在刑事訴訟中是有罪或清白的確鑿證據,因而廣受全國矚目。「清白計劃」在處理安德森的案件期間,他獲得了假釋,如果沒有任何違法行為的話,他的假釋會一直會維持到2088年,差不多就是他的一生。

在這件事後,美國國防部就建立了「軍隊遺骸鑒定樣本庫」。他們要求軍隊的所有新進人員,無論是常備還是後備軍人,都必須提供血液樣本,然後從中分離出DNA。至2001年3月為止,這個樣本庫內已經有超過300萬個樣本。

2001年9月11日,當我聽到一架飛機撞進紐約世貿中心雙塔之一時,正在前往辦公室的路上。我跟其他人一樣,最初以為那是意外事件,因為想不到會有任何其他的情況。但是當第二架飛機撞進另一座高塔時,那顯然是以數千名無九九藏書辜民眾為目標的、最邪惡可怕的罪行。那天看到現場情況的人恐怕一輩子都忘不了高塔上的人把身體伸出窗外或墜樓死亡的景象。即使在離曼哈頓有30英里遠,一片寧靜的冷泉港實驗室,我們仍避免不了遭受這場悲劇的直接衝擊:我們有兩位員工在那天分別失去了他們的兒子。

長久以來,美國法庭一直以「佛萊測驗」(Frye test)作為衡量科學證據可接受程度的標準。佛萊測驗建立在那些早期引用科學證據的審判的基礎上,要求這類證據的科學根據「必須已經充分確立,且在它所屬的特定領域已經獲得普遍的認可」,以防止誤用不可靠的證據。但是,由於對何為「充分確立」的科學欠缺一致理解,佛萊測驗被證明無法有效決定專家證詞的可信度。一直到1993年,在多伯特家族(Daubert)控告梅里爾·道氏(Merrell Dow)藥廠一案中,最高法院才裁定應該使用「聯邦證據規則」(Federal Rules of Evidence):承審法官應決定呈堂證據是否可靠(也就是說,呈堂此據在科學上是否是合格的)。

1998年,34歲的安德森(Marvin Lamont Anderson)從弗吉尼亞州立監獄獲得釋放,他入獄15年,幾乎佔掉他全部的成年人生,這全都是因為一項可怕的罪名:安德森被控在1982年7月殘忍地強|奸了一名年輕婦女。當時檢方指證歷歷:被害人從照片中指認出安德森,在嫌犯行列中也指認出他,在法庭上也說他就是歹徒。在所有的控訴罪狀上,他都被判有罪,總共被判刑超過200年。

但是,無論如何,大多數的審判不是僅靠兩個DNA樣本的比對結果就可以決定的。另一方面,大家接受這些新方法的速度雖然緩慢,但其勢已不可擋。其實一般人對這些新方法更加了解和接受,可以說是一些律師推波助瀾的結果,他們以挑戰取決於DNA證據的案件而聲名大噪。

或許英國文化原本就比較容易接受權威,或者是深奧神秘的分子學比較容易惹惱美國人,無論如何,要在美國推廣DNA指紋技術一直具有高度的爭議。

當時吉爾已經發展出一種利用線粒體DNA的指紋技術,這種技術對於DNA年代過久或很難取得的案例特別有用,因為線粒體DNA的數量遠比細胞核中的染色體DNA來得多,如同我們在尼安德特人線粒體DNA分析中所見到的情況。

對沙皇一家人的下場極感興趣的地質學家阿夫多寧(Alexander Avdonin),以及獲准拍攝俄國大革命官方紀錄片的電影製作人里亞博夫(Geli Ryabov),在查閱相關的秘密檔案后,經過一番調查,才在1979年首度找到這個墓穴。事實上,最後他們是靠行刑者頭目提交給莫斯科上司的報告,才找到墓地。他們在墓穴里發現三個頭骨和其他骨骸,因為某種原因他們把找到的遺骸再度埋了起來。

這種無名氏DNA傳票第一次在法庭上遇到挑戰是在加州首府薩克拉門托(Sacramento)。一個被稱為「二樓強|奸犯」的男子在數年內犯了三起強|奸案。當地的檢察官蘇柏特(Ann Marie Schubert)仿效甘恩的做法,在法定追訴期即將結束的三天前,提出無名氏DNA傳票。但是她必須符合管轄區的要求,特別是加州法律要求傳票必須提供辨別嫌犯的「合理細節」;為了符合這一點,她特別寫明:「不詳男性……該人的遺傳數據獨特,在高加索族群的出現率大約只為21乘以10的21次方分之一,在非洲裔美國人的出現率約為650乘以10的24次方分之一,在西班牙語裔族群的出現率約為420乘以10的21次方分之一。」這張傳票發出不久后,當這個不詳男性的DNA指紋輸入加州資料庫,發現它跟某位叫羅賓森(Paul Eugene Robinson)的人的DNA指紋相符;羅賓森在1998年曾因違反假釋而被捕,所以留有他的DNA數據。原傳票上的某甲被修改為他的全名以及STR標記,而羅賓森也及時被逮捕。他的律師辯稱第一張傳票是無效的,因為上面並沒有指名是羅賓森。幸好法官認可這張傳票的效力,並評論說「DNA似乎是我們辨識一個人最好的方法」。

但是他們還有一個令人吃驚的分析結果:據推測應該屬於沙皇的線粒體DNA序列,跟他親戚的線粒體DNA序列的確相似,但又不完全一樣。尤其是在編號16169的位置上,沙皇的線粒體DNA是C,而他那兩名親戚的是T。進一步的檢驗發現更多複雜的情況。沙皇的線粒體DNA其實同時混合了C和T這兩種類型。這種罕見的情況稱為異質化(heteroplasmy),亦即在單一個體內同時含有兩型的線粒體DNA。

1983年11月一個星期二的早上,有人在英格蘭萊斯特附近的納伯勒村外,發現了15歲女學生曼恩(Lynda Mann)的屍體。她生前曾遭到強|奸,但這個案子一直沒有破案。3年後,案件再次發生:1986年8月的一個星期六,有人在納伯勒村外另一條名叫十池路(Ten Pond Lane)的小徑上,發現了同樣是15歲的艾施沃斯(Dawn Ashworth)的屍體。警方認為這兩件凶殺案的兇手是同一人,並且很快起訴了一名17歲的廚房助手。這名嫌犯自承殺死艾施沃斯,但是否認涉及曼恩的案子。於是警方向傑弗里斯請教,希望能證實他們捉到的這名嫌犯是殺了這兩個女孩的兇手。

在舍克和諾伊費爾德處理的一個紐約市的案件里,這些實際問題完全彰顯出來。卡斯卓(Joseph Castro)被控謀殺一名孕婦和她兩歲大的女兒。由「生命密碼」公司(Lifecodes)執行的RFLP分析己經證實,卡斯卓手錶上的血跡來自遇害的母親。但是在一再檢視DNA數據后,檢控兩方的專家證人都在審判前的聽證會上告訴法官,根據他們的看法,DNA測試的處理過程並不合格。法官因此裁定不得採納DNA證據。後來這個案件未再交付審判,因為卡斯卓已在1989年後期坦承犯下了謀殺罪。

鑒定結果遭到一些質疑,特別是俄羅斯科學家和前來協助的美國小組之間存有歧見。因此在1992年9月,俄羅斯遺傳學家伊凡諾夫(Pavel Ivanov)帶了9塊骨頭樣本去英國法醫科學中心,交給吉爾(Peter Gill)的實驗室。吉爾和他的同事魏瑞特(David Werrett)曾與傑弗里斯一起發表DNA指紋這個領域的第一篇論文,後來他們成立的法醫科學中心,更成為英國DNA指紋鑒識技術的首要實驗室。

至於傳奇人物阿納斯塔西婭呢?在森林的墳墓里一直沒找到她的屍體。冒充羅曼諾夫家族的人不少,其中以安娜·安德森(Anna Anderson)最為執拗,她到死都堅稱自己是失蹤的阿納斯塔西婭女公爵。她最早是在1920年提出這個說法,後來這件事成為許多書籍的主題,電影《真假公主》(Anastasia)的靈感也來自這裏;在這部電影中是由英格麗·褒曼飾演阿納斯塔西婭,而且故事情節是,最後發現她真的是公主。安德森在1984年過世時,她的身份仍具有爭議,支持和批評她的說法仍持續交戰,但是解決方法即將出現。

蘇聯解體后,阿夫多寧和里亞博夫又重新挖出了遺骸。從墓穴掘出的1000多塊屍骨被送往莫斯科停屍所,辛苦的重組與鑒定過程也隨之展開。工作人員立即驚訝地發現,當年那場屠殺據說有11人遇害,包括6名女性和5名男性,但是墓穴里卻只有9具屍骨:5名女性和4名男性。從骨骸來看,失蹤的顯然是皇太子亞歷克西斯(死亡時14歲)和阿納斯塔西婭(死亡時17歲)。

小孩的DNA指紋會先和母親的進行比對,如果小孩的DNA出現母親DNA所沒有的STR重複片段,就可以確定這些片段是遺傳自父方,無論這個父親是誰。如果某人的DNA指紋完全沒有這些重複,就可以排除這人是小孩的親生父親的可能性。如果找到全部的重複片段,我們就可以利用重複的數目來量化計算絕對吻合的可能性,亦即所謂的親子關係指數(Paternity Index, PI)。這可以測量其他非生父的男子是某個特定STR來源的幾率,而且它會隨族群中此特定STR片段出現的比率而變。把所有STR的PI值相乘,即可得出綜合親子關係指數(Combined Paternity Index)。

犯案和最後破案的時間間隔還有比這更加驚人的。有些罪犯在面對早已埋葬的受害人的細胞分子的控訴時感到極度震驚。1981年,14歲的英國女孩克羅夫茲(Marion Crofts)遭人強|奸和謀殺,那時離DNA指紋技術派上用場還有很久。幸好當時的一些物質證據都保存下來,所以在1999年警方才能進行DNA指紋比對。但警方和克羅夫茲的親屬十分失望,因為在英國國家DNA資料庫(United Kingdom National DNA Database)里沒有找到吻合的數據。然而到了2001年4月,當傑辛斯基(Tony Jasinskyj)因毆打太太被捕時,警方按例行程序釆集了他的DNA樣本。在把樣本數據輸入資料庫后,吻合的比對出現了:傑辛斯基就是20年前的強|奸犯。在美國的許多州,強|奸等罪行向來有法定追訴期的限制。例如在威斯康辛州,在強|奸案發生超過6年後,就不能對強|奸嫌犯發出拘票。雖然這類法令似乎對受害人很不公平(畢竟,罪行在6年後就不恐怖了嗎?),但它們卻符合正當程序的考慮。尤其是目擊證人的證詞向來以不可靠著稱,而所有的記憶也會隨著時間而變得模糊;法定追訴期的目的在於防止誤判。但是DNA是不同的證人,DNA樣本只要保存適當,就可以穩定地存留許多年,DNA指紋照樣具有使人認罪的能力。

俄國皇室羅曼諾夫家族以及他們經過遺傳鑒定的遺骸。