13 人類的本質:天性VS教養

靜靜蹲伏于樹籬的庇蔭下,

就目前來說,基因影響行為的力量在其他物種身上比較明顯,事實上我們可以利用遺傳學技巧來操控這些物種的天性。在這些技巧中,最古老也最有效的方法就是人工選擇,農夫很早就運用人工選擇來增加乳牛的牛乳產量,或改善綿羊的羊毛質量,但是,這個技巧的應用並不限於這類具有農業價值的性狀。狗是狼的後代,它們的祖先可能常在人類的居處附近遊盪,尋找殘羹剩餚,對於清除垃圾挺有幫助。一般認為它們最早是在一萬年前贏得了「人類最好的朋友」這個稱號,那個時期大致跟農業興起的時間相當。短短一萬年之內,在育種者的培育下,狗的身體構造及行為的多樣性變得令人眼花繚亂。「狗狗秀」就是對基因力量的禮讚,每一個品系的狗實際上都是一個遺傳隔離(genetic isolate)的種群,它們就像一部展現犬類遺傳多樣性的電影中,一幀幀定格的畫面。當然,這當中以形態差異最為驚人,也最為有趣:小毛球似的北京狗,體型龐大、一身粗毛、有時重達300磅以上的英國獒犬,身體拉長的臘腸狗,臉孔扁平的鬥牛犬。但我覺得令人印象最深刻的還是行為差異。

小孩就像一張白紙,可以通過經驗和教育任意塑造其未來,這種觀念和20世紀60年代萌芽的自由主義思想十分契合。基因(及其代表的決定論)遭到擯棄。在忽視遺傳因素的情況下,精神病學家倡言精神疾病是各種環境壓力所引起的,這種主張造成病患的父母產生無窮的罪惡感與恐慌,讓他們捫心自問:我們哪裡做錯了?有一些關於人類發展的觀點,儘管日益站不住腳,但仍然受到政治立場堅定的人支持,而這些人至今仍奉「白紙說」為圭臬。例如一些頑固的婦女運動強硬派就堅稱,在天賦的認知力上,兩性根本沒有所謂的生物(遺傳)差異可言:男女學習任何工作的能力都是相等的,毋庸多言。這些婦運人士認為,男女之所以各自在一些工作領域比較常見,完全是不同的社會壓力所造成的結果。男性的出生紙上寫著一個命運,女性的出生紙上寫著另一個命運,而這一切都從我們給女嬰蓋粉紅毛毯,給男嬰蓋藍色毛毯開始。

師生均在險惡境地相聚學習。

那是一次驚人的失敗,但是李森科的權力已經根深蒂固,再加上蘇聯生物學界有太多他的手下,因此一直到1964年,克里姆林宮才永遠不再任用他。這位赤腳教授曾設法說服斯大林的繼任者,他仍然是創造蘇聯農業奇迹的不二人選。事實上,後來蘇共中央委員會把赫魯曉夫趕下台(換上了勃烈日涅夫),據說重要原因之一,就是對赫魯曉夫繼續任用李森科普遍感到失望。李森科在1976年去世,他的家人要求把他葬在最受尊敬的新聖母(Novo-Devichi)修道院中的國家公墓里。但這個要求遭到拒絕。

埃默里大學(Emory University)的精神病學家英西爾(Tom Insel)把研究重心放在抗利尿激素受體上,結果發現這兩個品種田鼠之間有一大差異,但這個差異不在於受體基因本身,而在於可以決定基因啟閉時間與地點的鄰近DNA區域。這個差異造成抗利尿激素受體在草原田鼠和山區田鼠腦部的分佈非常不同。但是光靠這種基因調控上的差異,就足以解釋為什麼一個物種會(套用人類的用詞)充滿愛戀,而另一個物種則毫無眷戀之情嗎?答案顯然是肯定的。英西爾和他的同事賴利·楊(Larry Young)把草原田鼠的抗利尿激素基因,以及整個鄰近的調控區域全都植入標準的實驗鼠(屬於亂|交制的鼠種,跟山區田鼠類似)體內。雖然這些基因改造鼠並未立即變成浪漫的一夫一妻制動物,但英西爾和楊觀察到它們的行為的確有顯著的改變。它們沒有像典型的小鼠一樣,在交配后立即唐突地跑開,反而對母鼠顯得溫柔關心——簡言之,加入這個基因不能保證永恆的愛情,卻似乎可以讓被改造過的老鼠不那麼像鼠輩。

若能發現,以致逮捕及定罪任何天主教之總主教、主教、主教代理、耶穌會教士、修道院修士,或是行使外國教會職權之人士,一律賞50英鎊;舉報一般教士或非隸屬於修道會的在俗教士,賞英20鎊;而天主教之校長,或校中之接待員、助理,賞英10鎊;以上賞金將向該犯被捕之所在郡的天主教居民課徵以支付。

由於無法像鼠類遺傳學家一樣撤除或促進特定基因的功能,人類遺傳學家只能依賴「自然實驗」,亦即對腦功能造成影響的自發性基因變化(spontaneous genetic change)。許多特徵最明確的遺傳疾病都對智力表現有所影響。由於多了一個第21號染色體而引起的唐氏症會造成智商變低,但許多患者擁有開朗無邪的性情。威廉氏症候群(Williams syndrome)是缺少一小段第7號染色體所造成的,這種患者的智商也低,卻經常擁有不可思議的音樂天賦。

自從威爾遜1975年出版《社會生物學》后,了解人類行為的進化生物學方法也發生了進化,促成了進化心理學(evolutionary psychology)這門現代學科的興起。

行為對人類的生存同樣重要,因此也受到自然選擇的嚴格控制。我們對油膩食物和甜食的狂熱或許就是這樣進化出來的。我們的祖先一直都有營養需求的壓力,因此擁有能隨時充分利用高熱量食物的習性大有好處。自然選擇會眷顧造成甜食癖好的遺傳變異,因為有這個變異的人比較容易生存。如今在食物來源豐富的地區,對於那些努力不要變胖的人來說,同樣的基因卻是一種天譴:對我們祖先有利的適應,在今日卻成為適應不良。

如同先前所見,要理清多基因性狀很困難,因為每個基因都只有一小部分作用,而且環境經常對整個性狀有很大的影響,躁鬱症和精神分裂症正是如此。但這種整體性的研究困難也讓研究人員養成一種壞習慣:他們傾向於只發表正面的結果,而不公布已被剔除的可能性。相反的做法也使問題加劇:在無數基因圖譜繪製者證明某條路行不通之後,研究人員只要發現任何相互關係的蛛絲馬跡,就會有一股發表的衝動。會有這種衝動是可以理解的,但這種做法經常招致相反效果。在理想狀況下,發現相互關係應該只是一個開端,後續應該作更多深入的分析,分辨哪些是有意義的結果,哪些是統計上的巧合——畢竟,如果嘗試的標誌夠多,偶爾會碰到一些看似有相互關係,其實缺乏基因連結的巧合,也是可以預期的。但是研究人員在必須獲得結果的壓力下,經常過早發表其發現,後來當其他研究小組無法複製相同結果時,才難堪地撤回這項宣告。

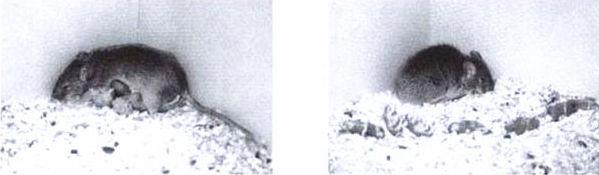

2002年,哈佛大學的迪拉克(Catherine Dulac)發現,把實驗鼠的一個基因刪掉,會影響信息素(pheromone)里所含化學信息的處理,信息素是一種老鼠用來傳遞信息的氣味。公鼠一般會攻擊其他公鼠並嘗試和母鼠交配,但迪拉克的基因改造鼠無法區分公鼠和母鼠,它們會企圖和遇到的任何一隻老鼠交配。在對一個性聯基因進行處理后,也發現實驗鼠的養育行為發生了改變,母鼠本能會照顧自己初生的小鼠。然而哈佛醫學院的布朗(Jennifer Brown)和葛林伯格(Mike Greenberg)發現,破壞fos-B基因的功能就可以使實驗鼠喪失這個本能。接受這個基因改造的實驗鼠完全不照顧後代,但在其他方面完全正常。

由於這個家族惟有男性有這種情形,顯示這是性聯遺傳。這種遺傳模式與可能位於X染色體上的一個基因一致,而且它是隱性的,一般不會表現在女性身上,因為女性第二個X染色體的正常基因會蓋過這個缺陷基因的作用。但是由於男性只有一個X染色體,隱性變異會自動表現。藉由比較這個家族裡受影響與未受影響成員的DNA,布魯納和他的研究小組把這個基因的位置正確地標在了X染色體的長臂上。在跟馬薩諸塞州總醫院的布瑞克菲爾德(Xandra Breakfield)合作研究后,他發現這8個暴力男性體內,為單胺氧化酶編碼的基因都有一個突變且無法發揮功能的複本。單胺氧化酶是一種腦部的蛋白質,負責調控單胺(monoamines)這種神經傳遞素,腎上腺素和血清素都屬於單胺。

其實春化作用並不是李森科的發明;無論他是從哪裡得知的,這種做法至少可以追溯到上一個世紀,例如春化作用就曾見於19世紀50年代美國俄亥俄州的農業文獻。但是由於李森科缺乏教育(因此對其他地方的成果一無所知),所以他能理直氣壯地宣稱這是他獨創的做法。然而,其後運用這方法的結果並不都這麼好,反而差異很大,視當地的情況而定——俄亥俄州的農夫明白這一點,但這位赤腳教授顯然不明白。

相同的論點是否適用於智商測驗值落後其他美國人的非洲裔美國人?由於非洲裔美國人的貧窮率相對較高,有很高比例的人是在教育質量相對較差的市中心成長,因此環境當然對他們的智商測驗成績有所影響。然而默里和赫恩斯坦的論點在於這個差異實在太大,無法完全以環境來解釋。同樣地,單憑環境因素一項,也無法解釋為什麼就全球而言,亞洲人的智商平均比其他種族高。我承認我並不希望民族族群之間的平均智商存有可測量的差異,然而,雖然《鍾形曲線》一書的說法有待商榷,但我們不應該因為憂心其政治涵意,就不深入探討。

現代遺傳學謹記優生學的教訓,科學家一般會小心避開顯然具有政治涵意的問題,甚至連那些不那麼明顯會成為政治議題的問題,也不敢碰。例如先前我們曾提到,膚色這類明顯的人類性狀卻遭到遺傳學家的忽視。這也難怪他們,畢竟在有這麼多有趣問題可供研究的情況下,何必挑一個可能會讓你惹得大眾媒體爭論的問題,或是更糟,成為白人至上主義者的宣揚工具呢?但是對爭議的厭惡,甚至是有更實際、更隱微的政治考量的。科學家跟大多數學術界人士一樣,一般傾向於自由主義,會投票給民主黨。雖然很難說這種支持立場有多少是基於個人的原則,又有多少是基於實際利益,但一般都認為民主黨政府在研究經費方面比共和黨政府慷慨。由於本身在政治譜系中屬於自由主義那一端,而所處社會環境又無法忍受與主流意識型態不符的真相,所以在這種情況下,大多數的科學家都小心地避開可能會揭露這類真相的研究。他們恪守正統自由主義派盛行的路線,尊重差異,認為人原本就有差異的權利,卻避談可能造成這種差異的生化原理。依我看來,這對科學和民主社會都不是好事,最終也對人類福祉有害。

布沙爾用標準化心理學測驗來測量人格性狀,他在明尼蘇達大學所作的雙胞胎研究顯示,有許多人格性狀受到基因很大的影響。事實上,在許多特徵(例如是否會有宗教信仰)上觀察到的變異性,經常有超過50%是基因差異所引起的。布沙爾的結論是,一個人的成長過程對性格的影響小得驚人:「在以多重方式測量九*九*藏*書性格和性情、職業與休閑興趣,以及社交態度后,分開養育的同卵雙胞胎在這些方面的類似性,跟一起養育的同卵雙胞胎差不多。」換句話說,就可測量的性格構成要素而言,天性的影響似乎比教養大。

雙胞胎研究的標準模式有一個基本前提:相同性別的雙胞胎,無論異卵或同卵,是以相同的方式扶養長大的(亦即接受同樣的「教養」)。以某個可測量的特徵為例,比如身高。如果一對異卵雙胞胎DZ1和DZ2是在相同的飲食、關愛與其他因素下成長,他們的身高差異可歸因於基因差異,以及任何在教養上的細微差異(例如DZ1總是把牛奶喝完,DZ2則否)所造成的綜合結果。若是用一對同卵雙胞胎MZ1和MZ2作相同的研究,由於他們的基因一模一樣,因此可以消除掉基因差異的因素;MZ1和MZ2的身高差異必記只是細微的環境差異所造成的。在一切條件都相同的情況下,同卵雙胞胎一般在身高上比異卵雙胞胎更相似,而其相似程度可以用於評估遺傳因子對身高的影響。同樣地,同卵雙胞胎的智商相似程度也高於異卵雙胞胎,可以反映出遺傳因子對智商的影響。

在有了候選基因及超強的基因圖譜技術這些新方法后,我相信我們很快就能找到造成躁鬱症和精神分裂症的重要基因。希望這會帶來更好的療法,也讓我們更加了解基因如何控制人腦的運作。

然而,就那些神經化學基礎仍是一團謎的性狀而言,由欣喜的期望猛然墜入焦慮谷底的情況可能還會持續下去。在非病理(非由疾病引起)行為的研究上,經常可以見到這種情況。哈莫(Dean Hamer)1993年對男同性戀者所作的遺傳分析,就是一個很好的例子。當他發現X性染色體上的某個區域似乎與同性戀傾向有相互關聯時,引起了不小的騷動。如果證明同性戀跟膚色一樣是基因作用的結果,則適用於膚色的反歧視法或許也應該同樣適用於同性戀者。然而,哈莫的發現並未通過時間的考驗。儘管如此,我仍認為只要發展出統計能力更強的分析方法(並且學會辨識和忽視較弱的相互關係),我們最終一定可以辨識出一些讓我們有某種特定性傾向的遺傳因子。但這並不是純粹決定論式的臆測:環境的影響是絕對不能輕視的,而傾向也不是勢不可逆的宿命。我的膚色蒼白可能讓我有容易患皮膚癌的傾向,但是如果環境中沒有紫外線,我的基因只不過代表一種可能性而已。

以日本的部落族(Buraku)為例,他們的祖先一度在日本的封建習俗下,不得不做「污穢」的工作,例如宰殺動物。儘管日本社會已經現代化,部落族仍是生活貧困的社會邊緣族群,平均智商比日本全國的平均值低10到15。他們是基因較差,還是智商只不過反映出他們在日本較低的社會地位?答案似乎是後者。移民美國的部落族跟其他的日裔美國人毫無區別,他們的智商提高了,而且隨著時間的拉長,見於日本本土的智商差距已不復見於美國。教育的確很重要。

哈莫另一個受到高度關切的發現,其證據看起來更堅強些。他研究追求新奇的衝動背後的遺傳學,這是心理學家確認的五大性格特徵(personality dimensions)之一。當你的例行常規被打破時,你會不會畏縮地躲到角落?還是你會刻意避免一成不變,總是不斷嘗試各種新的冒險?當然,這些都是極端的情況。哈莫的證據指出,有一個基因變異具有細微但重要的作用,這個基因與腦部訊號分子多巴胺的受體有關。有些嘗試複製這個結果的研究已經失敗,但有些人則延伸了他的研究,發現同一個基因跟一些特殊類型的追求新奇行為有關,包括吸毒。暴力也可以通過遺傳學來檢視。有些人的確比其他人暴力,這是事實。而暴力行為有可能是單一基因與環境因子互動后的結果。當然,這並不是說我們都有「暴力基因」(雖然有可能大多數凶暴的人都有一個Y性染色體),但我們至少已經確認有一個簡單的基因變化可能導致暴力爆發。1978年,荷蘭奈梅亨(Nijmegen)大學醫院的臨床遺傳學家布魯納(Hans Brunner)得知有一個家族的男性有心智遲鈍和攻擊行為的傾向。在更早的30年前,為了記錄這種「詛咒」,一位親戚詳細收集了大量有關這個家族的悲劇檔案。布魯納以最新方法進行調查,發現這個家族裡有八位男性表現出類似的暴力模式,儘管他們來自不同的核心家庭。其中一個強|奸過妹妹,後來又拿刀刺獄卒;另一個因為懶惰而被老闆稍微罵幾句后,開車撞了老闆;另外有兩個是縱火犯。

Evolutionary Psychology

維多利亞時代的插圖:一個嬰兒做著天生就會的動作

維多利亞時代的插圖:一個嬰兒做著天生就會的動作

但是,就算英國人沒有達成讓愛爾蘭人皈依新教的目的,他們仍成功破壞了數代愛爾蘭人的教育質量,連野外學校的老師冒險教學的英勇作為也無法挽回這一點,最後終於形成了愛爾蘭人是「愚蠢」(stupid)的刻板印象。其實,對於這所謂的「愚蠢」,比較適當的說法應該是「無知」(ignorant),而這正是克倫威爾及其繼任者的反天主教政策直接造成的結果。

fos-B

只是一個基因的影響:左圖中的正常母鼠非常自願地照顧幼鼠,而右圖中的母鼠缺乏可發揮功能的fos-B基因,完全不理睬初生的幼鼠。

只是一個基因的影響:左圖中的正常母鼠非常自願地照顧幼鼠,而右圖中的母鼠缺乏可發揮功能的fos-B基因,完全不理睬初生的幼鼠。

對蘇聯官員來說,赤腳教授的形象是不可抗拒的。他是「大地之子」,一個真正的蘇聯人,一個真正的農民階級;他的農業「直覺」無疑比不中用的知識分子從書本中得來的知識有價值。李森科也沒令人失望,趁著新獲得的名聲很快地提出,冬麥應該經過「春化作用」(vernalization)的處理。冬麥一般是在秋天種植,在冬天長出嫩芽,但其中有些會枯萎,剩餘的則在春天成熟。李森科建議,「春化」處理可以避免冬天的損失。他宣稱只要讓種子變得濕冷,就可以騙它們在春天發芽,從而增加產量。最後以實驗證明這個方法的人正是李森科的父親,並且是在他自己的田地上進行的。結果,比起同地區以未春化的傳統方法種植的麥田,他父親的產量果然多出三倍左右。

在修正世世代代的偏見時,偏好用「教養」(後天因素)而非「天性」(先天因素)來解釋的傾向,很符合社會目的。不幸的是,我們現在已經有點矯枉過正。目前所謂「政治正確性」之盛行,已經到了連基因有可能是造成差異之原因的說法,都會成為燙手山芋。現在有一種基本上不誠實的抗拒心態,不願承認我們的基因幾乎可以確定在個人差異上扮演著一定的角色。

在搜尋與心智疾病相關的基因時,還不止這些障礙。儘管精神病診斷手冊努力建立診斷標準,但診斷本身經常是一門藝術,而非科學。病例可能是根據模稜兩可的癥狀來認定的,因此在一個家族裡可能有一部分的人遭到誤診;這些錯誤的認定對基因圖譜分析有極大的殺傷力。此外,這些疾病是根據癥狀來界定和診斷的,但是有可能有數個遺傳原因都會造成類似的癥狀,這也使問題變得更加複雜。因此,在每個精神分裂症病例中,造成發病的基因可能互有不同。在通過遺傳學來檢視時,即使不同症候群之間的明顯差異,也可能變得混淆不清。自1957年起,我們就知道躁鬱症和單極憂鬱症(unipolar depression)在遺傳學上是兩種不同的症候群,但令人困惑的是,這兩種病之間有基因重疊現象:單極憂鬱症在躁鬱症患者的親屬中,比在整體人口中常見得多。

在單一基因對複雜的人類行為所造成的影響上,最驚人的發現之一是媒體所謂的「文法基因」。如同我們在人類進化(第九章)中所討論的,2001年牛津大學的摩納柯在FOXP2基因中找到的突變,被發現會破壞使用與處理語言的能力。有這類突變的人不僅在表達上有困難,也無法搞清楚一般4歲小孩就會的簡單文法。要記得,FOXP2編碼一種轉錄因子(一個基因開關),而這個轉錄因子顯然對腦的發育很重要。FOXP2不是直接影響行為(如同單胺氧化酶),而是藉由改變控制行為的器官來影響行為。我相信FOXP2將是未來一些重要發現的基本模型;如果我是對的,最後我們會發現有許多對行為控制最重要的基因,都跟人腦的構造過程有關。人腦是我們最神奇的器官,至今也仍是極度神秘的物體。它是調控我們所有行為最精巧的硬體,而這些基因正是藉由建造這個硬體的方式來影響我們。

遺傳學是一門年輕的學問,發展史並不長,卻在許多格外醜陋的政治事件中扮演了核心角色。如同先前所見,優生學有一部分是遺傳學家自己創造出來的。然而,20世紀中葉于蘇聯蓬勃發展的偽科學「李森科主義」(Lysenkoism),卻是在高層領導者的主導下,使遺傳學深受其害。在這件事上,斯大林有很大的決定權。李森科事件是自中世紀歐洲的宗教裁判所以來,政治對科學最嚴重的侵犯。

我們現在才剛開始了解行為的遺傳學基礎,包括我們的共同之處——人性,以及每個個體特有的行為。但這個研究領域的發展相當快速;我相信我所寫的內容在本書付梓時一定已經過時。未來我們必定可以看到針對性格的精密遺傳分析,而且未來的發現八成會讓天性與教養之爭逐漸偏向天性的一方——對有些人來說,這是個可怕的想法,但是我們執著于毫無意義的呆板的二分法才真正可怕。發現任何性狀——即使是有可怕政治涵義的性狀——其基礎主要來自於遺傳,來自於基因,並不代表它們是無法改變的。尋找它們只是為了了解人的天性,而教養則不斷對天性發揮作用,如果我們的社會或個人要提升教養的作用,就必須了解天性。我們不能再讓短暫的政治考慮影響到科學應做的事。沒錯,我們可能會發現一些從現況來看令人不安的真相,但是決策者應解決的是那些現況,而不是自然的真相。如同擠在野外學校里上課的愛爾蘭兒童深刻的體驗,無論是以多困窘的方式得到的知識,都還是勝過無知。

單胺氧化酶的故事不僅與這8個暴力的荷蘭男性有關,後來它還讓我們了解到基因與環境之間的交互作用,亦即天性與教養之間複雜的相互關係對人類行為的影響。2002年,倫敦精神醫學研究所的加斯比(Avshalom Caspi)等人研究為什麼同樣來自有虐待行為的家庭,有些男孩長大后是正常人,有些男孩卻會有反社會行為(在此是指學術上所說的,有行為問題的病史,不是指喜歡上網勝過和人相處,或是在派對上獨自待在角落啃點心之類的行為)。這項調查發現有關行為發展的一個遺傳預測因子(genetic predictor),可以測出單胺氧化酶基因鄰近區域是否有突變發生,該區域是負責調控單胺氧化酶產生數https://read.99csw.com量的開關。單胺氧化酶量高的受虐男童比較不會有反社會行為,而含量低的則比較會有。就這些單胺氧化酶含量低的男孩而言,是基因和環境同謀,使他們較容易犯法。女孩受影響的幾率比較小,由於這個基因位於X染色體,而女孩同時遺傳到兩個低含量基因的可能性較小。但有兩個低含量基因的女孩可能會跟受影響的男孩一樣,有類似的反社會傾向。然而,無論是男孩或女孩,這都絕對不是百分之百的因果關係。在成長時受到虐待,並且單胺氧化酶含量低,並不代表必定會成為罪犯。

李森科及其追隨者一想到新蘇聯人要卑微溫順地追隨布爾喬亞「資產階級」的西方科學家,就痛心疾首。李森科對發展農業所提出的瘋狂理論,甚至到了聲稱只要提供正確的環境,就可以改變任何作物的地步:以簡單的方式操縱環境,就可以把冬麥「變成」春麥。而且根據李森科的說法,它們不只改變一季而已,改變后的作物可以成為純種作物——那些後天獲得的性狀將會傳給下一代。最後李森科成為徹底的拉馬克學派信徒。在熱衷實驗的罕見時期,他甚至命人做實驗「駁斥」孟德爾學說——墮落的西方遺傳學之基礎。李森科的數學能力不足,他真的相信實驗結果證明了孟德爾的遺傳概率是錯誤的,即使後來一位傑出的蘇聯數學家重新分析數據后,證明它們完全符合孟德爾的預測。李森科也不是都不做實驗,只不過他絕不允許實驗結果跟他那異想天開的學說有絲毫抵觸。

在所有雙胞胎研究中,最引人注目的是智力遺傳學。我們的聰明才智有多少是由基因決定的?日常經驗便足以證明,這當中有許多差異。我在哈佛任教時發現一個熟悉的模式:在任何群體中,總是有一些不太聰明的人和一些極其聰明的人,而絕大多數人都是中庸之資。儘管哈佛的學生在入學前都經過智能篩選,但這並沒有使哈佛成為例外。無論是哪個群體,都有相同的比例。這個「鍾形曲線」幾乎適用於人類任何有差異的性狀:例如大多數的人都是中等身高,但總是有一些人特別高,有一些人特別矮。但是在用鍾形曲線來描述人類智力的差異時,卻引來一陣激烈的撻伐。原因在於,在一個機會平等的社會裡,每個人都能自由地根據本身的智慧和能力盡量發展,智力這種性狀具有深遠的社會經濟意義:測量智力可以預測出一個人未來生活的好壞。於是,天性與教養的爭議,和我們這個講求「英才」的社會的崇高願景糾纏在一起。但是鑒於這兩個因素複雜的相互作用,我們要如何確實地判斷它們各自所佔的分量?聰明的父母不僅傳遞聰明的基因,他們養育小孩的方式通常也有助於子女的智力發展,這使得基因與環境的作用混淆難分。嚴謹的雙胞胎研究之所以非常珍貴,正是因為它們讓我們得以分析智力的構成要素。

在缺乏可靠數據的情況下,天性VS教養的爭論完全取決於社會變遷的流行風潮。在20世紀初優生學運動的全盛時期,是以天性居上。但是當優生學的謬誤日漸顯現,尤其是在遭到納粹與其他組織的可怕應用后,教養開始佔上風。1924年,美國重要心理學派「行為主義」(behaviorism)的創始人約翰·沃森(John Watson;跟我沒有親戚關係),將他的教養主義觀點總結如下:

我並不否認這些困難的存在,但是我仍然極度樂觀:我們現在正邁入一個遺傳分析的新紀元,應該很快便能擺脫這種「一下成功,一下失敗」的惱人情況。有兩個創新做法是關鍵所在。第一個做法是以「候選基因」來尋找基因。在找出完整的人類基因組序列,再加上對許多基因的功能終於有一些基本了解后,我們可以把搜尋範圍縮小至前所未見的程度,鎖定功能與特定疾病有關的基因。以躁鬱症為例,這種病顯然是腦部調控血清素(serotonin)和多巴胺(dopamine)等特定化學神經傳遞質濃度的機制發生障礙所致,我們或許可以把重心放在製造神經傳遞質或其受體的基因上。選好候選基因后,我們可以比較患病與未患病者的這個基因序列,看是否有跟這種病有相互關係的特殊變異。2002年在麻省理工學院懷特海德研究所,蘭德領導的研究小組調查了76個躁鬱症的候選基因,其中只有一個證明與這種病有相互關係(這個基因負責編碼腦部特有的神經生長因子,專家正在測試這種神經化學物質是否可以用來治療漸凍人症[見第五章])。但是有一個真正有關聯的基因的確極具價值,這個基因被發現位於第11號染色體上,這顯然證明了最初對安曼派教徒所作的研究,該項研究很早就指出染色體的這個區域與躁鬱症有關。

我之所以對搜尋這些難以琢磨的基因感到樂觀,另一個原因在於技術的改良。要偵查某個基因的微弱作用,我們必須使用格外靈敏的統計分析,而這種分祈本身需要非常大的資料庫。惟有在高流速基因定序(high throughput sequencing)和遺傳定型技術(genetic-typing technology)出現后,我們才有能力從大量的人群中收集到大量標誌的適當數據。當然,這種工業規模的遺傳分祈是學術界大多數的實驗室所無法負擔的,所以我們將會看到由製藥業提供資金的生技公司在這個領域扮演日益重要的角色。2002年,法國Genset和冰島deCODE這兩家生技公司就各找到一個與精神分裂症有關的基因。這些發現是重要的一大步:我們現在已經找到了實際的基因(而不是只能把一個作用與某條染色體的某個區域相連),能夠研究它們的功能,進而了解這種病的生化基本原理。驚人的是,這兩個基因都與神經傳遞質「谷氨酸鹽」(glutamate)的功能調控有關。

我們看到現今的趨勢逐漸脫離了約翰·沃森學派教養至上的立場。而這種背離行為主義觀點的轉變,跟我們首次了解行為的遺傳學基礎會同時發生,並不是偶然的巧合。如同第十一章所述,多年來,人類遺傳學一直落後于果蠅和其他生物的遺傳研究,原因就在於缺乏基因標誌,以及我們不可能對人類做繁殖實驗。但是,自從1980年以DNA為基礎的基因標誌問世之後,通過建立相關基因的圖譜從而對人類性狀進行分析,便開始突飛猛進地發展。大多數的工作自然集中在遺傳學可以解決的人類最迫切的需求上,亦即遺傳疾病的診斷與治療。然而,有些工作的目標已經開始放在非醫療的問題上。例如,普洛明便利用一年一度在艾奧瓦州舉行的全美國超級聰明學童聚會來尋找影響智商的基因。要尋找這種基因,這些智商平均高達160,有點嚇人的孩子顯然是最好的起點。普洛明把他們的DNA跟「正常」小孩(智商在平均範圍,像你我這樣的人)的DNA作比較,他也的確發現第6號染色體上的一個基因標誌跟極高的IQ有些微關係,所以有理由假定那個域的一個基因或數個基因,可能以某種方式影響IQ。當然,決定這類複雜性狀的機制往往牽涉許多基因。

20世紀20年代晚期,蘇聯仍在努力站穩腳跟。斯大林在列寧死後贏得了繼任的鬥爭,積極鞏固權力,而農業的集體化也正在展開。當時在亞塞拜然一個偏遠的農業研究站里,有一位沒受過教育但野心勃勃的農人突然聲名鵲起。1898年出生於烏克蘭的李森科(Trofim Lysenko)看起來絕不像是執掌斯大林農業革命的人選。他幾乎不識字,1927年他在甘賈(Gandzha)的奧爾忠尼啟則(Ordzhonikidze)中央植物育種實驗站擔任低階技術員時,被一位去採訪的《真理報》記者挖掘出來。這位記者或許剛好缺乏好的新聞題材,在看到李森科后才找到靈感。由於有這位解決農業問題的「赤腳教授」,他寫道,所以當地「突厥語族的農民才能度過冬天,而不必一想到明天就戰慄」。重要的是,這篇文章把李森科描述成解決實際問題的人,而不是裝模作樣的學者:「他並不去研究果蠅毛茸茸的腳,而是直接從事物的根源著手。」

在一個以平等主義這一理想為基礎的社會中,許多人對於人不是生而平等的觀念感到深痛惡絕。這個問題不僅攸關許多事物,也很難解決。一個人同時是基因和環境的產物,我們要如何把這兩個因素分開,以決定它們各自的貢獻程度?如果對象是實驗室里的老鼠,我們可以進行一套簡單的實驗,包括讓它們在特定的、統一的環境下繁殖長大。但是,幸好人類不是實驗鼠,因此很難找到能說明真相的數據。由於這是個重要的議題,又幾乎沒有圓滿的解決方法,所以圍繞它的爭議一直不斷。但是一個自由社會應該坦然而對以誠實的態度提出來的誠實的問題。重要的是,我們在發現真相后,必須要以合乎道德的方式來應用它們。

同卵雙胞胎在全球的發生率大約每1000次懷孕中有4次,而且似乎是隨機的偶發事件。相對地,異卵雙胞胎有可能在一些家族中特別常見,並且每個族群的發生率不同:奈及利亞有一個族群出現異卵雙胞胎的比例最高,每1000次懷孕就有40次是異卵雙胞胎,但是在日本卻每1000次懷孕只有3次。

在為了「防止天主教進一步擴張」而通過的刑法中,教育成了特定的目標。1709年的法規中有下列條文:

給我12個發育良好的健康嬰兒,然後在我設定的世界里扶養他們長大,我保證隨機選一個,都可以把他訓練成我選擇的專家類型:醫生、律師、藝術家、大商人,當然,甚至也可以訓練他成為乞丐和小偷,無論他的天賦、興趣、性取向、能力、素質和種族為何。

在有DNA標誌以前,行為遺傳學主要是靠雙胞胎研究。雙胞胎分為兩型:異卵(dizygotic,簡稱DZ)雙胞胎是由不同精|子授精的兩個卵子各自獨立發展而成;同卵(monozygotic,簡稱MZ)雙胞胎則是單一受精卵在早期發育階段(通常是在8或16個細胞的階段)分裂成兩團細胞后所形成。異卵雙胞胎在基因上的相似程度跟任何兩個手足相仿,但同卵雙胞胎的基因則一模一樣。因此,同卵雙胞胎的性別必定相同,但異卵雙胞胎的性別有可能相同,也有可能不同。令人驚訝的是,直到不久前,我們才開始了解這兩種雙胞胎類型的基本差異。1876年,高爾頓首度提議或許可以藉由研究雙胞胎來決定遺傳與教養的相對影響力時,並不知道這兩種雙胞胎的差異,並錯誤地假設性別不同的雙胞胎有可能來自單一受精卵。然而,從他後來發表的著作看來,他顯然已經知道有這種差異。

在進化心理學領域,研究人員要探究的是人類行為的共性——人性。亦即我們每一

https://read.99csw.com個人都有的特徵,無論你是新幾內亞的高地居民,還是巴黎女子。我們希望能了解某個性狀跟過去由這個性狀所帶來的適應優勢之間的關係。這類相互關係有的很單純,爭議也較少。例如新生兒的抓握反射動作很強,可以光靠手腳支撐懸吊在半空的全身重量,這種能力可能源自於嬰兒必須能夠緊緊攀住多毛的母親才能生存的年代。短短兩三年,飽嘗失敗之後,李森科不再提倡「冬麥春化」,反而開始推動「春麥春化」,這真是諷刺劇的上好題材——想想看,春麥之所以叫春麥,就是因為它是在春季種植的。後來,李森科的小麥增產政策再度180度大轉彎,因為他要求在播種前先把種子加溫(而不是讓它們冷化)。小麥春化只是李森科販賣的眾多農業秘方之一,但它充分說明了他的整體策略:完全不必管專業知識,也不必做具有一致性的嚴謹試驗。基本上,只要李森科直覺上認為是好的做法,就值得實施。他所信奉的科學方法幾乎像是從神學推論中得到的靈感,而這竟然是出自一個為無神論國家工作的樣板人物:「要獲得某個結果,你必須先想要獲得那個結果;如果你想獲得某個結果,就一定會得到它。」

我絕不是想用李森科的故事來暗示,在那個笨蛋操控下的蘇聯科學的悲慘命運,跟當代西方的研究環境有何可比之處——即使是在那些最受政治影響的大學中。但這個極端的例子可以凸顯出:把意識形態——任何一種意識形態——和科學掛勾,說得好聽些就像配錯對的夫妻。科學的確會揭露令人不安的真相,但重點在於它們是「真相」。無論立意邪惡或良善,任何企圖隱瞞真相或阻礙真相揭曉的做法都具有破壞性。在我們的社會中,有些科學家願意向有政治後果的問題挑戰,但是他們經常被迫付出不公平的代價。1975年,哈佛大學的威爾遜(E. O.Wilson)出版了《社會生物學》(Sociobiology)一書。他在這本不朽的著作里分析了動物行為背後的進化因素,從螞蟻(這是他本人的專長領域)到人類都有,結果卻在專業刊物和大眾媒體中都遭到枰擊。一本1984年出版的反駁威爾遜的書,其中名就道盡了一切:《無關基因》(Not in Our Genes)。威爾遜甚至遭到人身攻擊;抗議人士認為他的書鼓吹「基因決定論」,有一次在公開場合把一瓶水潑到他身上。同樣地,研究人類智力遺傳學(稍後我們將會討論)的普洛明(Robert Plomin)在發現美國學術界充滿敵意后,便離開賓州州立大學到英國去了。

或於蕨類植物上伸展手腳,

到美國俄亥俄州的雙堡(Twmsburg)參加年度大會的同卵雙胞胎

20世紀30年代晚期,李森科和蘇聯遺傳學界發生了一連串爭論,前者有所謂「好戰而無知的核心分子」的支持,而後者則是當時國際科學界中的傑出學者。摩根的學生穆勒(也是我在印第安納大學念研究生時的指導教授)到蘇聯參加共產主義偉大的社會實驗,結果發現自己捲入了有關拉馬克遺傳學說的公開討論,這些討論不僅十分怪異,而且大多被人暗中操縱。在斯大林的整肅時代,政治現實的影響力遠比科學真理大得多。我們可能永遠無法得知,直言反對李森科的遺傳學家所遭到的「打壓」,到底有多少是李森科直接造成的;然而無論是誰下的命令,在20世紀30年代晚期,的確有許多反對李森科那些拉馬克學派構想的人無故消失了。有些遺傳學家仍勇敢地堅守立場,直言不諱地提出批評。穆勒為了保命,被迫逃離蘇聯。蘇聯遺傳學的老前輩瓦維洛夫(Nikolai Vavilov,也是充滿熱忱的蘇聯愛國志士)在1940年被捕,後來因營養不良而病死獄中。

鼠類甚至讓我們得以一窺人類所謂「愛」的基本機制,不過鼠類可沒有這麼浪漫的字眼,而是被稱為「配偶連結」(pair-bonding)。田鼠在北美很常見。田鼠長得都很像,但不同種的田鼠生活方式差異極大。草原田鼠(prairie vole)是一夫一妻制,也就是說,一對草原田鼠會廝守終生。但是它們的近親山區田鼠(montane vole)卻是亂|交制(promiscuous),公田鼠在交配后旋即離去,母田鼠一生通常會跟數只不同的公田鼠孕育下一代。是哪些不同造成了差異這麼大的性策略?荷爾蒙提供了前一半的答案。在所有哺乳動物中,催產素(oxytocin)與育兒的許多層面有關:它刺|激分娩時子宮的收縮,也刺|激母體製造供新生兒吸食的乳汁;因此它也跟母親與幼子之間養育關係的建立有關。這種荷爾蒙是否也能產生另一種關係,亦即一對草原田鼠之間的配偶連結關係?事實上,它的確有這個作用,另一種普通的哺乳動物荷爾蒙抗利尿激素(vasopressin)也有這個作用,不過抗利尿激素主要是以控制尿液的製造而為人所知。但是為什麼同樣有這兩種荷爾蒙的山區田鼠,性關係卻比草原田鼠紊亂?結果發現,關鍵在於荷爾蒙受體,亦即連結至在體內循環的荷爾蒙的分子,它會促使細胞對荷爾蒙訊號產生反應。

人類是高度社會性的物種,因此我們可以合理地推論,自然選擇曾眷顧有利於社會互動的遺傳適應。不僅姿勢(例如微笑)已經進化成一種對他人表示心情的方法,我們也可以推測,強大的自然選擇壓力,也會讓人類發展出能夠判斷他人意圖的心理適應。社會團體免不了會有寄生蟲,在一個群體里,總是有一些個體不作任何貢獻,僅從群體取利。偵察出這類愛佔便宜者的能力,對一個合作性社會的成功相當重要。雖然我們不再結伴搭夥,圍在火堆旁一起燒烤獸肉、分享食物,但我們察覺他人心情與動機的天賦,可能還是來自我們發展成社會性動物的早期階段。

我們不能忘記,人腦和鼠腦的功能畢竟天差地別。迄今為止,還沒有哪個鼠類——無論它是居住在山區或草原——創造出一件藝術品。但我們仍應牢記人類基因組計劃最值得省思的一課:我們的基因組和小鼠的基因組像得驚人。自人與鼠的譜系分離以來,已各自進化了超過7500萬年,但是在這段期間,控制人與鼠的基本遺傳軟體並沒有太大的改變。

人類的文化奇觀。兩個對比強烈的流行時尚觀念:20世紀50年代的巴黎以及巴布亞紐幾內亞的高地。進化心理學試圖尋找我們差異極大的行為下所具有的共同點。

1994年,研究政治及社會學的美國學者默里(Charles Murray)和赫恩斯坦(Richard Herrnstein)在《鍾形曲線》(The Bell Curve)一書中指出,儘管教育有一定的效果,但不同種族之間平均智商的差異可能可以歸因於基因。這種說法極具爭議,但是並不像許多人所想的那麼天真。默里和赫恩斯坦知道,綜合觀察智商的遺傳基礎,以及不同群體之間平均智商的差異后所獲得的結果,並不能直接作出結論說基因就是造成群體差異的原因。假設我們要種植某種植物,而這種植物的高度會有遺傳差異。我們把一些種子種在質量好的土壤中,再把一些種子種在質量差的土壤中,結果發現每群植物中都有一些植物是比較高的——這個結果一如預期,因為有遺傳差異。但我們也觀察到,土壤不好的那群植物平均比土壤好的一群植物矮。環境(土壤質量)對這些植物造成了影響。雖然在同一群植物中,在所有其他因素都相等的情況下,遺傳是決定高度差異的主要因子,但兩群植物之間的差異卻與遺傳無關。

遺傳是人類行為的重要因素,這個發現應該不會令人太過驚訝;如果事實不是如此,才更令人吃驚呢。我們是進化的產物,在我們的祖先當中,自然選擇無疑對所有攸關生存的性狀都有很大的影響。大拇指可以和其他手指相對的人手,便是自然選擇的產物。早期必定有許多種不同形式的手,但自然選擇揀選了我們今日的手,促使造成這種手的遺傳變異不斷擴散,進化就是以這樣的方式,確保每一個人類都擁有這個極寶貴的資產。

當然,不是所有相同品種的狗都有類似的行為(或長相相似),但是一般而言,同種的狗的共同點,會比不同種的狗之間來得多。拉布拉多犬友善順從;靈堤則很神經質;邊界牧羊犬沒羊可趕的時候,會去追趕任何東西;新聞報道中的惡犬事件提醒我們,比特犬(一種鬥犬)的攻擊性極強。有些犬類行為已經根深蒂固,以至於形成刻板印象。想想一隻指示犬(pointer)刻意擺出它「指示」獵物方向的姿勢:這並非個別的狗被主人教出來的「愚蠢把戲」,這種本領早就寫在該種狗的基因里。儘管狗有形形色|色的品系,所有的現代狗仍是同種的動物——亦即基本上,即使長相南轅北轍的兩隻狗仍可以彼此交配,製造後代。1972年,一隻勇猛的公臘腸就證明了這一點,它讓一隻睡著的母大丹(Great Dane)懷了孕,這隻母狗後來產下13隻「大臘腸」。

無論是否受歡迎,雙胞胎研究史向來波折多端。有些惡名來自與伯特(CyrilBurt)爵士有關的爭議,這位著名的英國心理學家是用雙胞胎來研究智商遺傳學的開路先鋒。1971年他辭世后,其他學者詳細檢驗了他的研究,發現其中一些可能是偽造的。有些人指控,伯特在需要更大的樣本數時,會不時虛構一些雙胞胎出來。這些指控的真相迄今未明,但有一點是無可否認的:這件事不僅讓雙胞胎研究,也讓所有旨在了解智商的遺傳基礎的研究,蒙上遭人懷疑的陰影。事實上,伯特事件,加上這個研究課題的高度政治敏感性,造成研究經費削減,扼殺了研究計劃。沒有經費,就沒有研究。明尼蘇達大學傑出的科學家布沙爾(Tom Bouchard),在1990年對分開撫養的雙胞胎進行大規模調查,重新界定了雙胞胎研究,但他實在很難籌措經費,被迫向一個以支持行為遺傳學來推動曖昧政治意圖的右翼組織尋求援助。開拓者基金會(Pioneer Fund)成立於1937年,勞克林就是基金會早期的名人之一。我們在第一章中曾介紹過這位研究雞的遺傳學家,他後來把注意力轉向了人類,並成為美國科學種族主義的先鋒之一。該基金會的宗旨是「人種改良,特別是與美國人民有關之人種改良」。布沙爾這類正統的研究人員被迫在尋求有污點的贊助人和看著自己的研究天折之間作選擇,這代表著對本應負責資助科學研究的聯邦政府機構的嚴重控訴。稅金的使用分配竟是根據政治上而非科學上的價值來決定。

李森科對達爾文學說的否定,終於讓他處於極為尷尬的地位,甚至連他擅長的政治生存手段都難以應付。斯大林在他生命的最後幾年,目睹了所謂的「偉大的斯大林自然轉變計劃」。這計劃的一部分是種植許多樹木,以保護大草原不受嚴酷的東風侵襲,從而使氣候普遍變得溫和。基本上,這並不是一個壞主意,但可想而知,李森科對於最佳的種樹法也有自己的一套想法:他認為這些樹應該密集種植,樹苗並不會互相競爭陽光和養分,而是會為了群體的利益合作。於是乎,在20世紀40年代晚期,一群群農夫從四面八方來到大草原上,按照李森科的方法種植橡樹群。結果呢?這些樹之間發生激烈的競爭,造成每一群橡樹都長不好。到了1956年,只有4%的橡樹繁茂生長,並且只有15%存活。等到蘇聯農業部終於不再替李森科的種樹計劃找借口時,據估計已經浪費了超過10億盧布。九*九*藏*書

英國人希望愛爾蘭青少年到英國人贊助的新教學校就讀後,會逐漸棄絕天主教信仰。但是他們的願望沒有實現。光靠打壓,甚至獎賞的方式,不足以讓愛爾蘭人背離自己的宗教,反而催生了自動自發的地下教育運動,亦即所謂的「野外學校」(hedge school),巡迴的天主教老師在不斷變更的戶外地點秘密教導學生。「野外學校」的上課環境相當駭人,有位訪客曾在1776年提及:「它們幾乎可以說是水溝學校,因為我看到許多水溝里坐滿了學生。」但是到了1826年,在總數55萬的學生中,估計大約有40.3萬人是在「野外學校」上課的。這些學校逐漸成為愛爾蘭反抗運動的浪漫象徵,詩人奧黑根(John O'Hagan)還從這些學校汲取靈感,寫出了下面的詩句:

最吸引大眾的雙胞胎研究,或許莫過於分析從出生就分開的同卵雙胞胎。在這類實例中,撫養環境經常差異很大,因此雙胞胎明顯的類似性可以歸因於兩人的共同之處:基因。這是很好的新聞題材。我們看到有些報道說,從出生就分離的同卵雙胞胎有相同的紅色絲絨沙發,養的狗同樣叫歐內斯特。儘管這些相似性很驚人,但它們有可能只是巧合。幾乎可以確定的是,沒有為喜歡紅色絲絨傢具或為給狗起名字這種偏好編碼的基因。根據統計,如果你列出兩人的任意一千個特質,例如汽車的型號和款式、最喜歡的電視節目等,其中必定會有一些特質是相同的。但是對媒體來說,這些才是值得報道的事——通常放在「信不信由你」的專欄中。我與合撰這本書的貝瑞都是開沃爾沃旅行車,偶爾都會喝一兩杯雞尾酒,但我們絕對沒有親緣關係。

李森科操縱媒體的謹慎手法,倒是經過縝密的思考。他從《真現報》初嘗成名滋味后,就發現國家控制的媒體是提高自己科學地位的理想舞台,勝過堆滿灰塵、乏人問津的學術或專業期刊。《真理報》在1929年特別報道過兩次這位赤腳教授成功的春化處理方法,兩次都詳盡描述了純樸的老李森科先生所作的貢獻。

大多數行為的基礎無疑是多基因型,亦即受到許多基因影響。但是在對老鼠進行一些簡單的基因操控實驗后發現,即使只改變一個基因仍會對行為有重大影響。1999年,普林斯頓大學華裔神經學家錢卓(Joe Tsien)使用先進的重組DNA技術創造出「聰明鼠」(smart mouse)。他把額外的基因複本植入實驗鼠體內,該基因所製造的蛋白質在神經系統里是化學訊號的受體。這隻轉基因鼠在一連串學習與記憶測驗中,表現得比正常鼠好,例如它在走迷宮和記住走出迷宮的信息上表現更佳。錢卓按美國電視劇《天才醫生》(Doogie Howser, M. D.)里那位年輕早熟的住院醫生之名,把這隻實驗鼠命名為Doogie。

教養對性格發展沒有影響,這個發現就連布沙爾都大惑不解。教養幾乎沒有作用,但數據顯示環境仍然具有相當大的作用。分開養育的同卵雙胞胎之間的相似性,跟一起養育的同卵雙胞胎差不多;但是無論是一起養育還是分開養育,同卵雙胞胎之間仍有不同。是否有教養以外的環境因素造成這種差異?有人認為,胎兒期經驗的差異,亦即胎兒在子宮裡的生活差異,可能很重要;在這個早期發育階段,即使微小的差異都可能對後來形成的個體有重大的影響——畢竟這是腦成長的時期。在自然植入(胚胎在子宮壁上著床)與胎盤發育的過程中,即使同卵雙胞胎也可能遇到非常不同的子宮環境。一般以為所有的同卵雙胞胎都共享一個胎盤(因此有相同的子宮環境),其實這是錯誤的觀念,25%的同卵雙胞胎是使用分開的胎盤。研究已經證實這類的雙胞胎彼此之間的差異,多於共享一個胎盤的同卵雙胞胎。

有關環境對人類智力的影響,最令人振奮的證據或許莫過於弗林效應(Flynn effect),亦即全球智商普遍提高的現象,第一位描述此效應的是紐西蘭心理學家弗林(Robert Flynn)。自20世紀早期開始,在美國、英國和其他工業化國家(這些國家都有可靠的數據記錄),每一代的智商平均上升9到20。基於我們對進化過程的了解,有一件事可以確定:我們並沒有在全球人口中看到大規模的遺傳變化,因此這種改變必定主要來自於教育、健康和營養整體水平的提升。當然,這當中多半還涉及一些我們尚未了解的因素,但弗林效應已足以指出,即使一個性狀的差異性大多是由遺傳差異所決定,但這個性狀的可塑性還是相當高的。我們絕非任由基因操縱的傀儡。

在我們的概念中,整個生物只是由大家熟知的一個普通身體構成的。一個生物,除了這個普通身體外,沒有其他特殊物質。但是任何小分子,以比喻的方式來說,一具活軀體的任何微粒、任何小滴,一旦是活的,就必定擁有遺傳性的特質,也就是適合生命、成長與發展的必備條件。

但是在上述這類疾病中,心智問題其實是整個系統發生機能障礙的副產品,因此我們無法從中得知多少與行為有關的遺傳學。這有點像停電時發現計算機不能用了,這樣一來你知道計算機是需要電力的,但對計算機功能的細節卻仍所知甚少。所以,要了解行為遺傳學,必須研究直接影響心智的疾病。

當時的蘇聯正需要這樣的李森科。集體農莊最後證明是問題重重。即使官方數字也指出,那段期間鄉村地區的生產量很差。李森科出於直覺的權宜方法被捧成熱門,即使稍後證明那些方法造成的傷害比帶來的好處要多。幹勁十足的赤腳教授李森科只講求行動和解決實際的問題,不理睬偉大的理論或艱澀的學術問題。

李森科每推出一個不可行的新計劃,都把蘇聯整個農業捲入一場龐大的實驗,最終他必須要為數百萬人深受饑饉之苦負責。但可悲的是,由於蘇聯對那個時代的記錄是出於自我宣傳,尤其是李森科本人所作的記錄,因此我們可能永遠無法得知,在李森科的職業生涯祭壇上有多少人成為祭品。不過,只要提一個證據就夠了:根據比較客觀的分析家所作的估計,在1953年斯大林死亡時,蘇聯可以提供給人民的肉類和蔬菜數量,和沙皇尼古拉二世統治下最黑暗的封建時代差不多。然而,李森科的不良影響並不限於農業而已。

1948年,這場爭論正式結束:孟德爾學說出局,拉馬克學說獲勝。這實在是一場荒謬的悲劇,特別是在距離當時四年之前,艾弗里劃時代的實驗已經證明了DNA就是孟德爾所說的遺傳因子。順便一提,李森科對雙螺旋的發現也採取同樣典型的蒙昧主義說法:「它涉及單一物體因為加倍,而非分裂,成為相反之物,也就是說,這是經由重複、增加,而不是經由發展所形成的。」我完全不知道他在說什麼,但看起來跟李森科有關遺傳的其他論述倒是很一致,同樣不知所云:

在成長過程中,我對於母親家族的愛爾蘭血統相當擔心。我的抱負是成為班上最聰明的孩子,但愛爾蘭人卻經常被當成笑柄。此外,別人還告訴我,以前在宣布工作機會的告示板上,最後經常加上一句「愛爾蘭人不用申請」。當時我並不了解,這種歧視或許跟愛爾蘭人資質以外的因素有關。我只知道雖然我擁有很多愛爾蘭基因,但是並沒有證據顯示我的頭腦不好。所以當時我猜想愛爾蘭人的智力及其著名的缺點,必定是愛爾蘭的環境造成的,而不是基因。應歸咎於教養,而不是天性。如今,在對愛爾蘭歷史有所了解后,我知道自己年少時的結論離事實不遠。愛爾蘭人一點也不笨,但是英國人卻極力讓他們變笨。

布沙爾的研究和稍早其他人的研究都發現,在智力差異中有多達70%可歸因於相應的遺傳差異:這是天性的影響大於教養的重要論點。但這真的代表我們的智力多半取決於基因,而教育(甚至我們本身的自由意志)跟我們成為什麼樣的人沒有多大關係嗎?絕非如此。如同所有的性狀,遺傳到好基因很幸運,但教養可以在許多方面影響一個人的表現,至少是在鍾形曲線廣大的中間地帶,社會環境的差異主要是在這裏形成的。

達爾文是李森科要對付的下一個目標。這位變成了神祇的失控的農民否定了達爾文學說的基本教條,即同種的個體之間為了獲取有限的資源而競爭。他認為,個體之間不是競爭,而是合作。李森科更進一步結合反孟德爾學說和反達爾文學說的觀點,提出了一個極其怪異的物種起源統一理論:既然生物是由環境塑造而成,那麼在適當的環境條件下,一種生物體有可能變成另一種生物體!他最喜歡引述的例子是:只要把一隻林鶯的飲食改成毛毛蟲,就可以製造出一隻布谷鳥。不久之後,全國各地的李森科忠實信徒紛紛寫信來報告他們成功的轉變實驗:病毒變成細菌,兔子變成雞。蘇聯的生物學本身也開始經歷一種轉變:從科學變成笑話。

李森科罕見地採取經驗主義做法,在烏克蘭敖德薩(Odessa)附近的集體農莊上實地測量小麥作物。

現代遺傳學實在沒有正當的理由,只因為某些問題曾經是污名纏身的優生學運動所感興趣的,就避開它們。這當中有一個重要的差異:達文波特等人沒有任何科學工具,可供他們發掘出他們所研究的行為特徵的遺傳根據。他們的科學知識無法找出任何能夠證實或推翻其臆測的具體事實,結果,他們只「看到」自己想看到的(這種做法實在不能稱之為科學),而且經常作出顯然與事實不符的結論,例如「低能」是一種體染色體隱性遺傳。無論現代遺傳學的意義為何,它們絕對跟這種推論方式無關。如果我們找到造成亨廷頓氏舞蹈症的突變基因,就可以確定擁有這個突變的人會得這種病。人類遺傳學已經從臆測走向事實。DNA序列的差異是十分明確的事,沒有可供詮釋的空間。

(繪製疾病基因圖譜的)這種困難以精神病遺傳學領域最令人沮喪,躁鬱症(兩極病症)就是一個典型例子。確實,有人可能會說最近這種病的基因連結研究歷程,大概只有這種病本身的病程可堪比擬。發現基因連結的欣喜很快就被無法(在其他族群中)複製相同結果的焦慮所取代,這種情形已經變成一個固定模式,讓許多精神病遺傳學家以及觀察者有如經歷一場雲霄飛車之旅。

當科學威脅要攪亂或重新定義我們對人類社會的九*九*藏*書假設以及我們對己身為一個物種和一個人的看法時,總是會激起激動的情緒。有什麼問題比這更激進:我之所以成為現在的我,是我從雙親繼承而來的A,T,G,C序列所造成的,還是自從我父親的精|子和母親的卵子在多年前結合后我本身所經歷的一切造成的?第一個從「天性VS教養」的角度來看這個問題的人,正是優生學之父高爾頓。這種探討的影響甚至擴及比較實際的、不那麼哲學性的領域。例如,所有的數學學生都生而平等嗎?如果答案是否定的,那麼硬逼著像我這類沒有數學天分的人去理解微分方程式,可能只是浪費時間與金錢。

擁有知識,就算是可能令人不安的知識,也都比無知好,無論無知的短期好處有多大。然而,政治焦慮感經常偏袒無知,而無知顯然能帶來安全感。由於不言而喻的恐懼,我們最好不要得知有關膚色的遺傳學,以免這類資料遭到反對種族混合的仇恨煽動者的利用。但是其實這些遺傳知識可能對我這類的人極端有用。我的膚色承襲自愛爾蘭與蘇格蘭血統,在陽光比蒂珀雷里和斯凱島(Isle of Skye,我母親的祖先就是來自斯凱島)多的地方,比較容易得皮膚癌。同樣地,研究心智能力差異的遺傳學或許會引起一些麻煩的問題,但是這些知識可能對教育家極為有用,讓他們得以按照個人的能力來規劃他的教育。目前的趨勢是以最壞的情況為重點考慮,避開任何可能產生爭議的科學問題;依我之見,現在我們應該開始去看這些知識的好處。

在第十一章,我們曾討論過繪製多基因性狀(例如心臟病)圖譜的困難,這些性狀由多個基因共同造成,每個基因都發揮一小部分作用,而且都會受到環境因素的影響。一般而言,行為性狀也屬於這個類別。到目前為止,就我們所知,在第6號染色體上有適當的變異,單憑這一項,並不代表就會形成天才,無疑還必須有其他尚未發現的基因變異才行。但是即使有很好的基因,也不代表就能成為天才,還要在重視學習和思考的環境中成長才行。但是,發現智商的分子基礎並且承認這樣的發現,都已是一項突破,而這惟有在遺傳學革命下才能實現。

pair-bonding

新近建立起「配偶連結」的一對草原田鼠,以及使它們如此戀戀情深的基因DNA序列。

新近建立起「配偶連結」的一對草原田鼠,以及使它們如此戀戀情深的基因DNA序列。

在引起基因圖譜繪製者密切注意的心智疾病當中,最可怕的兩種是躁鬱症(bipolar disease, BPD,也稱manic-depressive disease)和精神分裂症(schizophrenia)。這兩種病都跟基因有很大的關係(同卵雙胞胎的躁鬱症同病率高達80%,精神分裂症的同病率則是50%),而且這兩種病在全世界都對心智健康造成很大的傷害:每100人中就有1人得精神分裂症,而躁鬱症的比例也差不多。

心智疾病的基因至今仍很難琢磨,部分原因或許就在此。最近的一項研究顯示,基因圖譜分析已經證明,造成精神分裂症的基因分佈在多達12條染色體(總數的一半)上。躁鬱症的情形也差不多,相關基因分佈在10條染色體上。但是這當中還有一個有趣的發現:在以基因圖譜研究找出這兩種病的基因區域后,發現其基因區域似乎的確有一些重疊現象。因此,或許有些基因負責的是人腦的整體組織與結構,這些基因的功能不良,或許是躁鬱症和精神分裂症患者都有妄想或幻覺的原因。在這個領域的研究史上,經常有期望很高但最後落空的情形。例如某項研究在一個族群里找到了具有說服力的相互關係,但後續的研究卻又無法在其他族群找到相同的相互關係。1987年就發生了這樣的例子,一個以安曼派教徒為對象、經過大肆宣傳的躁鬱症研究,發現這種病與第11號染色體有關,但這個看似很有希望的發現最後卻沒有通過後續研究的考驗。斯坦福遺傳學家裡施(Neil Risch)和波茲坦對這種令人失望的結果有很適切的評述:

就此而言,我年少時的結論並沒有錯:所謂愛爾蘭人的詛咒其實是教養(在教育機會低於標準的環境中成長)的結果,而不是天性(愛爾蘭基因)所造成的。當然,如今即使是成見再深的英國人也沒有理由說,愛爾蘭人不如其他族群聰明。現代愛爾蘭的教育制度不僅彌補了野外學校時代的傷害,今日的愛爾蘭人更是世界上教育程度最高的族群之一。我年輕時針對愛爾蘭人所作的推理,無論是在知識多麼匱乏的情況下作出的,仍舊教導了我非常寶貴的一課:一股腦兒認定我們在個體或群體之間所看到的差異完全是由基因造成的,這個想法很是危險。我們可能會犯極嚴重的錯誤,除非我們能夠確定,環境因素沒有扮演更具決定性的角色。

然而,進化心理學的研究範圍並不限於下圖文字所描述的這類平凡能力。女性在全球數學領域的人數相對較少,這是一種普遍的文化所造成的,還是無數年代的進化已經讓男女性的腦適合於不同的目的?我們能否完全用達爾文學說來解釋男方比女方年長的婚配傾向?少女可能生育的子女數目比35歲的女性多,所以男性是否在體內由進化設定的機制驅策下,想把後代數目增到最大,才有娶年輕女性的傾向?同樣地,年輕女性尋找年長富有的男性婚配,是否因為遠古時自然選擇便促使女性選擇雄壯有力、資源豐富的男性?目前對這些問題的答案主要來自推測。然而,隨著我們找到愈來愈多可決定這些行為的基因,我相信進化心理學會從現在所處的人類學邊緣地位,移到這門學問的核心部分。

克倫威爾(Oliver Cromwell)征服愛爾蘭,肯定是史上最殘酷的事件之一。其中最殘忍的做法是把當地的愛爾蘭居民驅逐到沒有開發,不適合居住的西部地區,例如康諾特省(Connaught),而比較適合居住的東部地區則被當成戰利品,分封給支持「護國公」克倫威爾的人。後來侵略者開始在被征服的土地上實行英國化政策。新教徒視天主教為會讓人下地獄的異端,隨著新教徒進入愛爾蘭后,克倫威爾在1654年正式宣布愛爾蘭人必須作一個選擇:下地獄或去康諾特。在當時看來,或許還真不知道哪個選擇比較糟。由於當時的英國人視天主教為「愛爾蘭問題」的根源,因此以嚴酷的手段極力打壓天主教,希望藉此壓制愛爾蘭的文化與國家認同感。其後的愛爾蘭歷史可說是以種族隔離為特色的歷史,其嚴酷程度跟南非當年惡名昭彰的做法相當,主要的差別是:歧視愛爾蘭的基本原因在於宗教,而非膚色。

科學和政治多少是分不開的。它們之間的關係在美國這類國家顯而易見,美國有相當比例的科學研究預算,是靠經由民主方式選出的政府來提供。但政治也會以較不明顯的方式影響對知識的追尋。科學研究項目反映出社會熱衷的事物,而社會與政治考慮被置於科學考慮之上,也是常見之事。優生學就是一個例子,它是當時一些遺傳學家回應社會普遍關切的問題而產生的結果。在科學基礎薄弱到幾乎不存在的情況下,優生學運動大抵上只是一種偽科學的工具,供那些存有完全不科學的偏見的人運用,例如格蘭特和勞克林等人。

很快,李森科在蘇聯的體制中玩政治的技巧就嫻熟起來。他的「講學」根本不想偽裝成正統的科學,反而大談意識形態。難怪斯大林也會熱烈支持他,在「集體農莊突擊隊員代表大會」上,帶頭起立歡呼「太棒了!李森科同志!」李森科投桃報李,把他最新的偉大構想,亦即一種分枝小麥,命名為斯大林。斯大林高興地接受了這份榮耀,幸好他在世之時來不及發現這種分枝小麥再度失敗。儘管這種小麥天生的產量比較高,但卻需要低密度的栽種方式,以至於多谷穗的優點也彌補不了這缺陷。

這種分析也適用於遺傳疾病的遺傳性。如果一對雙胞胎都有某種疾病,我們說他們是「同病」(concordant)。如果異卵雙胞胎的同病率高於同卵雙胞胎,就可以支持這種病具有很高的遺傳性的說法。例如,晚髮型糖尿病在異卵雙胞胎中的同病率是25%(如果雙胞胎中有一人得這種病,則另一人得病的幾率是25%),但在同卵雙胞胎中的同病率是95%(如果雙胞胎中有一人得這種病,則另一人得病的幾率是95%)。結論:遺傳基因在晚髮型糖尿病中占很大的因素。即使如此,環境仍扮演明顯角色,若非如此,同卵雙胞胎應該會有100%的同病率。長久以來,對這類雙胞胎研究的批評在於教養方法:父母對待同卵雙胞胎的方式會比對待異卵雙胞胎來得相似。父母有時對一模一樣的長相有一種狂熱,例如,有些父母甚至會把同卵雙胞胎打扮得一模一樣,有些雙胞胎連成年後都還有這種慣。難怪有些人會提出合理的批判,認為同卵雙胞胎較諸異卵雙胞胎更顯著的相似性,有可能只是極為相似的教養所造成的,而不應被解讀為遺傳影響的證據。這當中還有一個問題:我們怎麼分辨相同性別的雙胞胎是異卵還是同卵?你會說:「這還不簡單,只要看他們的長相就知道了。」錯了。在所佔比例雖小但仍相當顯著的例子中,父母把相同性別的異卵雙胞胎誤認為同卵雙胞胎(因此傾向於讓他們接受極其類似的教養,例如刻意讓兩人穿同樣有縐褶的粉紅洋裝);反過來說,也有一小部分父母把同卵雙胞胎誤認為異卵雙胞胎(一個穿有約摺的粉紅洋裝,另一個穿鮮綠洋裝)。幸好DNA指紋技術讓雙胞胎研究不致陷入這種錯誤。DNA指紋術可以判定一對雙胞胎究竟是同卵或異卵,這時那些被誤認的雙胞胎反而成為絕佳的實驗對照組:例如一對異卵雙胞胎的父母把他們當成同卵雙胞胎撫養,則其身高差異就不能歸因於教養差異。

任何信天主教的人,如果公開在學校教書或私下在民宅授課,或是擔任新教學校校長的接待員或助理,都要予以起訴。

諷刺的是,那些最擔心未受約束的遺傳學可能會揭露一些事的人,卻是帶頭替這個領域的最基本洞見抹上政治色彩的人。例如,科學家從人類這個物種的發展歷史發現,傳統上所謂不同的「人種」(race)之間,其實並沒有重大的遺傳差異;向來就有人建議,基於這個原因,我們的社會應該停止在任何情況下使用「人種」這個分類,包括消除病歷中的這項資料。這類建議的理論在於,你在醫院接受的醫療質量,可能會因為你在醫院數據表上填寫的民族類別而有所不同。在任何行業,無疑都找得到種族主義的蹤跡,包括醫學在內。但是,即使不在數據表上填寫種族,等到跟有偏見的醫生面對面時,這種不填寫數據的做法又能提供多少保護?然而,隱瞞對診斷可能很重要的信息,卻顯然是危險的做法。有些疾病在特定種族中的發生率,的確比在整體人類中來得高:美國皮馬族(Pima)印第安人特別容易患二型糖尿病;非洲裔美國人患鐮形細胞貧血症的可能性比愛爾蘭裔美國人高得多;患纖維囊泡症的人以北歐血統的人居多;泰賽二氏病在德系猶太人中比其他族群常見得多。這不是法西斯主義、種族主義,或政府「老大哥」不受歡迎的獨裁式干涉,這隻是盡量充分運用所有有用的信息而已。