民俗世風

古代著名淪落女子

清吳友如繪《古今百美圖·薛濤》

古人的同情,也表現在小說戲曲中對負心郎的譴責。唐人小說《霍小玉傳》,寫公子李益的忘情負義,拋棄名妓小玉而同盧氏結縭,迫使小玉卧病,痛斥其非而死。後人以此衍化出明人的平話《杜十娘怒沈百寶箱》和湯顯祖的傳奇《紫簫記》、《紫釵記》。這種文藝作品表達的對淪落女子的同情,與文獻對薛濤等真實人物記錄中所流露的感情相一致,表明古代確實有人多少能理解淪落女子的愛情。

「才」在人們心中的實際展示:愛才與重才輕德

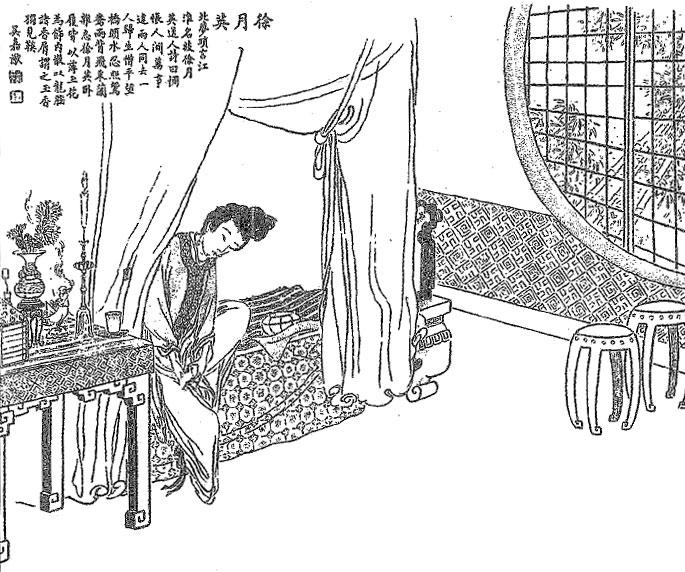

清吳友如繪《古今百美圖·徐月英》

近現代學者對淪落女子的歷史亦有所關注,有專門論著,而評價之高,則為古人所未及。國學大師陳寅恪因柳如是作有「金明池·寒柳堂」詞,晚年乃用「金明」、「寒柳」為書齋名和著作名,如《寒柳堂集》、《金明館叢稿初編》、《金明館叢稿二編》。陸鍵東在所著《陳寅恪的最後20年》書中,盛稱柳如是為「性格奇異、人格閃著光芒的歷史人物」。王書奴的力作《中國娼妓史》在講到董小宛、柳如是等人時,說她們「亮節高風,柔情俠骨,其可泣可歌舉動,真非晚近士大夫所能做得到的」。20世紀初樓藜然在《靈峰草堂本洪度集序》里,認為薛濤的留名後世,是歷史上有些鬚眉男子所無法比擬;又以為,若薛濤生在「震旦維新,女校林立」的時代,「教習員中必當高置一席」對待她。康正果在《風騷與絕情》一書中對古人讚揚淪落女子的立足點和某些論點頗不以為然,提出著眼于維護女性尊嚴的觀察角度,認為「妓怨詩的中心愿望:嚮往一種與男人建立倫理關係的生活」,並從魚玄機的《游崇真觀南樓睹新及第題名處》七律,看到女詩人提出了過去從來沒有提出的懷才不遇的新問題。1988年喬以鋼在《中國女性的文學世界》一書中指出唐代女冠、樂妓生活方式上有開放型特點,從而放任不羈地表現愛情心理成為其詩歌創作的一個重要內容。

淪落女子被認為是只認錢不認人,不講感情的人,並因此受到鄙視。其實她們中許多人像前述徐月英一樣,厭惡那種人不人、鬼不鬼的處境,渴望有正常的家庭生活,盼望從良嫁人,哪怕是去做妾。但是這也僅是她們的追求,難於實現。有的人有了意中人,為覓求合法的結合,不惜殉情而死。河中府娼崔徽,與從興元節度使署來的幕客裴敬中相愛。裴離開后,崔極度懷念他,託人給他帶去自己的畫像,並傳話說,若裴見不到畫中人,那就是她為情郎而死了。後來真的思念成疾,得了精神分裂症而死亡。

淪落女子的被讚譽

古今人對淪落女子和她們的詩詞給了許多讚揚和評論。明人編《名媛詩歸》,https://read.99csw•com收入薛、李等人的詩,把她們視作「名媛」。元人辛文房撰《唐才子傳》,「下至妓|女女道士之類,亦皆載入」,淪落女子則被當作「才子」看待。唐末張為作「詩人主客圖」,將詩人區分為主客兩類,每類又各分上入室、入室、升堂和及門四等,將薛濤列入李益為主的「清奇雅正」類的升堂等第,給了一個不錯的詩人位置。宋人編的《宣和書譜》說薛濤「雖失身卑,而有林下風致」,將她視為士大夫一流的人物。在以理學為官方哲學的清代,康熙間官修《全唐詩》輯錄薛濤詩,在她的小傳中,也認為她「有林下風致」。稍後官修《四庫全書總目》,認為薛濤的詩「托意深遠」,「宜其名重一時」。同時評價李冶的詩,與「大曆十子」相提並論。明人胡應麟在《詩藪》中更說她的詩,「幽閑和適,孟浩然莫能過」。明清之際黃周星在《唐詩快》中為魚玄機的被殺而惋惜不已:「夫造物待才人,固極刻毒矣,何其待才媛亦復爾爾耶?」

雖然日逐笙歌樂,

著名淪落女子日常侍奉的,多系達官貴人、名流學者、風流幕客和讀書士子,其中的官妓,不是這類人,也不易徵召到她們。她們憑藉這個條件,與上層人士往來,互贈詩詞、書畫,會因受到賞識而被讚賞,名聲鵲起,不僅當世口耳相傳,以至文獻記錄,延譽千百載,薛濤就是顯例。她遺留下的詩大部分是贈答相知者的,內有西川節度使韋皋、高崇文、武元衡、李德裕、王播、李夷簡、段文昌、杜元穎,詩歌名家元稹、劉禹錫,郎中李程,員外郎盧士玫,御史中丞蕭佑,刺史郭某某、鄭某某,侍御呂某某等等。元稹、白居易、王建(大曆進士,工樂府),都有詩贈她。和貴人往還,並得到他們的揄揚,大大提高了淪落女子的聲譽。

與上層男性|交往的淪落女子,知名度歷久不衰的,自然有其自身的條件,同時也是受知于男性,是被男子捧出來的。在古代,對於傷風敗俗的女子,詛咒猶恐玷污了嘴,怎麼會彰揚呢?原來在「男女授受不親」的社會規範環境下,男性為尋求異性刺|激和抒發抑鬱感情,為研討詩文,為顯示雅士風度,為出風頭和提高名聲,需要名妓配合,著名淪落女子就是這些因素的綜合產物。唐代科舉制度正式確立,進士中式時,大會曲江池,招引官妓,縱情調笑。更有甚者,平時帶著妓|女,駕著小牛車,前往名園曲沼遊玩,脫去帽子,又把衣服脫掉,用草遮蓋,並且狂呼大叫,不拘禮節,也不管旁觀的人怎麼看,還將這種情形叫作「顛飲」。著名淪落女子往往聰慧過人,談吐風雅詼諧,深諳音律,擅長詩賦,是文士雅集的理想座客和監令,有她們出場,男士們興緻就上來了。據《唐語林》記載,一次西蜀官員聚會,薛濤在座,行酒令,要求語帶禽魚鳥獸內容,一位刺史說「有虞陶唐」,其實「有虞氏」非魚,說錯了,大家忍住沒笑出來;輪到薛濤,她說「佐時阿衡」,眾人說她話里沒有魚鳥,應當罰酒,她卻笑著辯解:「衡」字里有小魚子,刺史大人的「有虞陶唐」才沒有一點魚呢!說得眾人大笑起來,那位刺史也才恍然大悟。薛濤機智九-九-藏-書風趣的應付,令滿座生輝,妙趣橫生,士大夫當然要徵召她們游宴了。

在「內諱不逾閑」的古代,良家女子的筆墨不宜傳諸社會,避免人家把她們的詩詞與僧道、娼妓的放在一起,而淪落女子的文字不存在這個問題,士人盡可評說。良賤女子作詩的不同社會處境,令男士較欣賞淪落女子的作品。不僅如此,士人還需要妓|女傳播他們的詩詞,以提高和保持知名度。淪落女子歌唱詞曲,為其作者揚名,白居易就是受益者。白離開杭州任所幾年,猶贈詩云:「故妓數人憑問訊,新詩兩首倩流傳。」把他的新作請舊識的妓|女去歌唱傳播。因為他的歌普及民間,許多淪落女子知道他,以至他在漢南,主人請客,他一露面,諸妓就知道是《秦中吟》、《長恨歌》的作者到了。

長羡荊釵與布裙。(《全唐詩》卷八零二)

淪落女子對自身的不幸往往發出無可奈何的哀怨,薛濤更為自己被發配松州流露不快,她在《罰赴邊有懷上韋令公》二首中寫道:「聞道邊城苦,而今到始知。羞將門下曲,唱與隴頭兒。」「黠虜猶違命,烽煙直北愁。卻教嚴譴妾,不敢向松州。」使用對比的方法表現自己的不滿。唐朝受吐蕃侵擾,不能保護百姓,卻把賤妓罰到邊疆勞軍,這算什麼道理!楊慎在《升庵詩話》中就此稱道她的詩「有諷喻而不露,得詩人之妙,使李白見之,亦當叩首,元、白流紛紛停筆,不亦宜乎?」把李、元、白非要比下去,並非公允之見。但這番評論既同情薛濤的不幸遭遇,又對唐代中期腐敗政治表示含蓄的譴責。

對古代淪落女子的讚譽,主要表現在其生前與士大夫酬答唱和,身後詩文書畫被保存流傳,真假遺迹受人憑弔,被人評論,褒多於貶。

高貴與卑賤的政治情操對比:抒發政治情懷,鞭撻無恥男性

超俗的真情戀,受到一點同情、理解或尊重

適應上層男性社會生活需要,被捧成名角

柳如是畫作

對比法被人們更明顯、廣泛地運用於明清之際的人事上。吳偉業《圓圓曲》、丁傳靖《淪桑艷》,不是為陳圓圓而作,書寫「衝冠一怒為紅顏」,是斥責吳三桂假復明之名而降清。雖然吳偉業本人不足道,但是此曲本意是明確的。王書奴以高風亮節評價董小宛、柳如是等人,是把做不到的士大夫比下去。陳寅恪欣賞桂劇《桃花扇》有感,賦詩云:「殉國堅貞出酒家,玉顏同盡更堪嗟。可憐蜀世佳公子,不及辛夷況李花。」褒獎李香君的堅貞,譴責參加清朝科舉的侯方域之流。他在失明臏足的晚年寫《柳如是別傳》,發「奇女」之「幽光」,是為「痛哭古人,留贈來者」,寓意深矣!

此身何用處人倫。

男子也有為淪落女子痴情亡故的。唐朝左庶子薛宜僚愛戀樂籍段東美,奉派出使新羅時,思念段氏不已,終因病重辭世。待到靈柩運返九*九*藏*書青州,段氏趕到驛館,痛哭身亡。薛與段、太原妓與歐陽詹之類的愛情悲劇,被古人當作逸聞趣事記載下來。對於士人的死世人多以為是怪誕不值,而對煙花女子則認為是殉情,很難得,故給予同情。

這種政治態度的對比,就作者來講,有兩種情況:一是一般性地發點感慨,古人多如此;另一是懷有高度的懮國懮民意識,藉助著名淪落女子的政治氣節,抒發自身的感情,鞭撻無恥政客和欺世盜名的文人。因此這種評論是針對不同類型的男女兩性人物,是表彰性與抨擊性同時並存,不單是為淪落女子而發。

大體說來,古人讚賞著名淪落女子的地方,多在承認她們的文學造詣,特別欣賞她們的詩畫有男子氣,以及像男人一樣關心國事。在這些評述中夾雜著寫了她們的一些史事,而對明清之際的董小宛、柳如是、陳圓圓、李香君等人,都有專文傳記——《冒姬董小宛傳》、《柳夫人小傳》、《圓圓傳》、《李姬傳》、《影梅庵憶語》。還有專寫淪落女子的《板橋雜記》,稱讚她們「俠而慧」,「能辨別士大夫賢否」。

古代名妓有遺迹或後人製造的遺迹流傳,為人瞻仰,讓人尋覓她們的芳蹤,嚮往與評說她們的事迹。杭州西子湖畔西泠橋下有傳說是蘇小小的墳墓,是以白居易《杭州春望》詩云:「柳色春藏蘇小家。」涉及薛濤的「古迹」最多。薛濤頗享哀榮,由西川節度使段文昌作墓志銘,墓在成都錦江河岸,即今成都東郊望江樓公園附近;唐末鄭谷《蜀中三首》詩之三專寫其墳,其碑題曰「唐女校書薛宏度墓」。薛濤的畫像有多種,有石刻的,今存成都望江公園。薛濤居住在成都西郊浣花溪時創製花箋,以後盛名傳播千百年;大約是明朝人據以造出薛濤井,謂為造紙之水。明人何宇度《益部談資》記載說,井在錦江南岸,時屬蜀王制箋處,每年定期命匠製紙,「用以為入京表疏」。柳如是自身遺留下多幅山水畫和詩詞,清人余秋室為她繪製的《河東君初訪半野堂小景》,保存完好。

男性為主體的社會,男子對女子的評價,無疑是以男子的尺度來衡量。所欣賞的女性,或所能接受的女子行為,必是不觸犯男子利益的,必是一部分男子受益的,這在古代尤其如此。近現代以來,由於人權觀念深入人心,政治的民主化和婦女運動的開展,對女性的評論,逐漸從兩性關係來考察,就比較接近客觀實際了。所以人們對女性的認識,在演變,在發展,在前進,相信隨著時代的進程,人們對著名淪落女子的看法還會出現變化。

為失三從泣淚頻,

唐代淪落女子多擅詩文

著名淪落女子的有才,不必贅述了。古人之所以讚賞她們,在很大程度上是欣賞她們的才華,尤其是文采,因而原諒她們的卑賤身世和下賤生活。元人辛文房在《唐才子傳》里寫了薛濤的才智之後說:「殊不意裙裾之下,出此異物,豈得以非其人而棄其學哉?」人們說不以人而廢言,他這是不以學而廢人。持這類觀點的人不少,前面提到過的樓藜然,說薛濤「不幸流入樂籍,不獲以名節顯,(猶幸)以才自拔,儼然與卓文君、巴寡婦鼎峙于蜀都也,烏得以妓少之哉?」據九_九_藏_書說,清代文壇怪傑、杭州人袁枚有「蘇小鄉親」閑章,竟然與妓|女認同鄉,從而招致他人的譏笑。他卻說,幾百年後人還知道蘇小小,不會曉得吾輩,為什麼嫌丟人呢?也就是說著名淪落女子能以才彥而留名。因才留名是好事,哪裡是恥辱!才華——盛名——留芳,「才」是先決條件。對人的評價,中國的傳統觀念和評論標準,雖說是德才兼顧,但在官方,主要以德行衡人,所謂崇人倫優於重事功,實際是重德輕才。對於女子的三從四德要求,儘管有婦功的內容,然而基本上是德的條件。可是在對著名淪落女子的評價中,有些人與官方準則相反,輕忽倫理,注重才學。官方的哲學與人們的實際觀念常常脫節,對著名淪落女子的品評差異,正好說明這一點。

肯定著名淪落女子的人常常對國家、民族前途具有高度的責任感,並從這個角度比較達官貴人與淪落女子對重大政治事件的不同態度,以抒發他們嚮往清明政治的理想,展現他們愛憎分明的愛國精神。

名妓受褒獎的原因

唐代淪落女子多能作詩,其佳作即被口耳相傳,並有流傳於後世的。清康熙間編輯的《全唐詩》第八零二卷所收全是妓|女的詩篇:第八零零卷是「名媛」詩,然而在作者中有紅綃妓、壽春妓;第八零三卷和第八零四卷分別是薛濤、魚玄機的專卷;第八零五卷則是彙輯女冠李冶、元諄、女尼海印的詩。薛濤、李冶、魚玄機的詩最引人注意。薛濤的詩集《錦江集》五卷,北宋以前有蜀刻本;《薛濤詩》一卷,有明萬曆三十七年(1609)成都洗墨池刻本;明人胡震亨《唐音統簽》內含《洪度集》;《薛濤李冶詩集》,收入《四庫全書》中;《洪度集》,光緒陳矩刻本;張蓬舟箋注《薛濤詩箋》,1981年四川人民出版社棗梨,是薛濤詩的第一個箋注本;陳文華校注《唐女詩人集三種》,為薛、李、魚三人詩集,並將有關三人的古文獻資料也輯錄進去,此書於1984年由上海古籍出版社印行;薛濤的詩,還被一些選家收入詩歌彙集或選入詩話中,這裏不必再說,倒想對李冶的詩就此作些說明。李詩除了上述與薛、魚合刻本外,大量出現在詩匯和詩話里,就筆者所知,至少有以下20種:《又玄集》、《才調集》、《文苑英華》、《唐詩品彙》、《中興間氣集》、《唐詩紀事》、《名媛詩歸》、《唐詩快》、《唐文粹》、《唐詩選派會通評林》、《樂府雜錄》、《全唐詩錄》、《唐宮閨詩》、《唐詩別裁》、《吟窗詩集》、《全唐詩》、《分門類纂唐歌詩》、《唐音統簽》、《唐才子傳》和《中國歷代女子詩詞選》。一千多年下來,薛濤的詩尚流傳90首左右,李冶的有十幾首,雖說不多,已屬不易,且尋找並不困難,《全唐詩》提供了最大的方便。

還有一位太原妓戀慕歐陽詹,歐陽離開太原時約定回來迎娶她,於是她日日夜夜盼著情人的到來,想出了病,又把髮髻剪下連同情詩一併寄給他,但是過了約定日期歐陽還是沒有到,她絕望地寫下了遺恨詩而死。詩曰:「自從別後滅榮光,半是思郎半恨郎。卻識舊來雲髻樣,為奴開取縷金箱。」恨愛交織,最終仍為愛而死。歐陽聞訊之後,傷心成病而離開人世。「read.99csw.com不是情人不淚流」,他顯然不是負心郎,是客觀的因素,造成這對情人的悲劇。「願天下有情人終成眷屬」,是人們的美好願望,而這對於淪落女子卻難實現。

河東君初訪半野堂小景

士人雅聚,往往要吟詩作賦,工詞賦的淪落女子,可以參与討論,並可即席演唱,主人自然高興與她們唱和。文士特別愛讀她們的詩詞,因為她們寫的情詩,比較能反映心聲。如同喬以鋼所說,不像良家婦女那樣受禮教觀念的約束,男士當然愛看,而讚賞她們有才。所以元稹《寄贈薛濤》說:「言語巧偷鸚鵡舌,文章分得鳳凰毛。紛紛詞客皆停筆,個個公侯欲夢刀。」薛濤寫了那麼多的贈答詩,原因就在這裏。在「伴君如伴虎」的年代,官員地位不穩定,妓|女年老色衰就更悲慘,兩者之間有著命運無常的共同點。是以被貶江州的白居易,見到「老大嫁作商人婦」的長安妓,同病相憐,寫出「同是天涯淪落人,相逢何必曾相識」的有名詩句。

要言之,士人的社會生活需要捧出名妓,雙方相得益彰。但是前者站在主動地位,而後者則處於被動和屈辱境地。

罵人最厲害的大約莫過於「男盜女娼」,對於女人則是「娼婦」。《紅樓夢》里王夫人、王熙鳳、李奶媽生氣時罵侍女統統是「小娼婦」,這對於女人是最嚴重的蔑視和傷害。娼妓,以及女尼、女冠中有娼行的人,也就是本文標題中的「淪落女子」,最讓人看不起。可是其中有名的,諸如南齊的蘇小小,唐朝的李冶、薛濤、魚玄機,宋代的李師師,明清之際的李香君、柳如是、顧眉,近代的賽金花、小鳳仙等等,卻又受到很多讚揚,這是為什麼?在古往今來的男性為主的社會裡,這種違背三從四德的女人,究竟為什麼會得到輿論的寬容呢?讓我們先來看看她們受到稱讚的情形,然後尋找其原因。

唐代江淮間娼妓徐月英的沈痛《敘懷》,正如康正果所說,表達出她們要求的是正當的、也是正常的兩性生活和家庭關係。由此可見,在研究淪落女子歷史時,需要摒棄男性中心觀念,只用女子主體論也不理想,而要考察兩性關係和使用性別理念。綜觀古往今來人們對著名淪落女子褒獎的原因,筆者以為可以歸納為下述幾點:

妓|女,尤其是官妓,要想出頭,必須自身素質好,並得到士人的賞識。但士人能抬舉她們,也能貶抑她們。據說以寫俠士詩著名的唐人崔涯,每將詩題于娼肆,不脛而走。他的毀譽,能令這個娼館或者車馬絡繹不絕,或者門可羅雀。他寫詩嘲笑李端端,李懮心如焚,請他可憐,另寫一首好的,他應允了,於是豪富爭到李家去。南曲妓顏令賓能作詩詞,見到舉人就盡禮侍奉,並乞求他們寫詩歌,結果裝滿了箱子;病重時,宴請士人,請求他們為她寫輓詞,他們照辦了。顏死後,人們按那些詞給她唱輓歌,聲調悲愴,以後長安人送葬也唱這種輓歌,顏令賓因此而有詩遺留下來,並被收在《全唐詩》里。由這兩個事例可知,淪落女子出名與否,在名士的掌握之中。因此,不論她們的本意如何,總要竭力逢迎名士。