16、深歌在槍聲中沉寂

大概只有一顆流浪的心,才能真正理解這樣的歌舞。有時候,不是人在流浪,而是心在流浪。我不覺得洛爾加是一個流浪氣質的人。他敏感、軟弱,甚至膽怯。可是,安達盧西亞把洛爾加浸溺在深歌的氛圍之中,他柔弱的心在戰慄、掙扎,幾近窒息,最後,這個安達盧西亞孱弱的兒子,直直從心裏哭出來:

我願做我的聲音。

伴著水聲

疲弱的老牲口!……

不僅左翼的群眾組織殺人,左翼政府也殺人。「九八」一代著名的作家和社會政治理論家馬埃茲圖,就是在1936年內戰開始的第一天就被共和政府槍斃的。

這條路我雖然早認識

1936年,內戰開始之前,洛爾加越來越害怕和緊張。他從來就是膽小的。他必須留在花園裡,還要滋潤的雨水、和煦的陽光。在那裡,他會生長,開出奇異的花朵。可是,當暴風雨襲來時,他沒有任何抵禦災難的能力。在國會議員卡爾沃·索特羅被暗殺,馬德里空氣緊張的時候,洛爾加的神經已經幾乎要綳斷了。周圍的朋友們都能感覺到他異常的恐懼。或許,是詩人特有的敏感在給他直覺。他告訴大家,要走到頭了。

可是實際上,在他們背後還有一個豐富的民間社會。人們在那裡生活,又在生活中,不由自主地發展著語言、住屋、服飾、烹調。一個社會,不論政治爭鬥如何打成一團,不論有多少芸芸眾生也為之捨生忘死,但只要那世俗的民間社會還在,正常的生活就有復甦的一天。

當然,洛爾加想回家也有充足理由。他出名之後,他的家鄉把一條道路以他的名字命名,家鄉曾經很為他自豪。就在這一年,1936年的新年,他還收到過鄉親們集體簽名寄來的熱情洋溢的新年賀卡。再說,就在那幾天,格拉那達選出新市長就是個左翼,還是他的妹夫。他總覺得,安達盧西亞是他的家,格拉那達是他的家,他就像一隻鴿子,在外面受了驚,就趕緊飛回有父母的窩裡,頭埋進父母的翅膀,也就踏實了。

孤懸在天涯

黃昏正在降臨

吉他

按說到一個地方,總要入鄉隨俗,看到它最精彩地道的鄉土特色。精緻也罷,野蠻也罷,都長一長見識。鬥牛是西班牙最刺|激的傳統活動,可是,憑著自己第一反應的感覺,還是把這個長見識的機會略去了。不過,我們自然不想錯過弗拉門戈舞和深歌。這次旅行,就看了兩次。

在鮮綠清晨,

唉,何其漫長的路途

可是,洛爾加骨子裡仍是個文弱氣質的詩人,遠非能明白政治觀點的人,更不是革命家。他寫了太多的死亡,那是哲學的、驚恐的、迷惑的,而不是獻身或視死如歸的。假如他是一個有堅定政治主見的人,假如他不是貪生怕死的,他就不是洛爾加,他就不是西班牙的偉大詩人了。是他的弱,在感動人們。

靈魂啊,

在西班牙內戰中,濫殺無辜的情況,左右兩翼大致不相上下。假如只提其中一半,那麼就有另一半的事實和教訓被忽略了。

他預感到暴風雨要來臨。他不是政治人物,但無疑他傾向左翼,可是他仍然只是個詩人。他不應該是首當其衝的攻擊目標。假如他感覺個人有人身危險,他也有比別人更多的避難選擇。最簡單的是他可以選擇出國。當時內戰還沒有起來,他完全可以隨意離開這個國家。他也可以留在馬德里,或者去北方,和他的那些左翼的朋友們待在一起。馬德里是左翼掌控的地區,對他來說,還是比較安全的。更何況,雖然馬德里有的是「革命對象」,他卻還是「自己人」。可是,三十八歲的洛爾加,在骨子裡還是一個沒有長大的孩子。他的第一反應是回家,和父母會合。

他馬上給自己的一個年輕的詩人朋友打電話。因為這個朋友有兩個兄弟是長槍黨的頭頭。洛爾加認為,這應該是一種保護。他的朋友在電話里曾經勸洛爾加離開這裏,去鄰近的左翼控制的地區。而且告訴洛爾加,他可以幫忙,這並不難,他已經幫助過好幾個人離開。可是洛爾加拒絕了,拒絕的原因,只是因為他害怕孤獨地面對不可知的前景。哪怕朋友告訴他,到了那裡就有接應,他也不敢面對兩地之間獨自要經歷的一段路途。他還是選擇去朋友的家。於是,這個朋友當天就把他接過去了。

一方既然是「反派」的法西斯,唱了白臉,那麼另一方就必須是「正派」的反法西斯,就是紅臉。從內戰剛剛結束就開始的歷史記錄,很多都接上了內戰期間的宣傳,歷史敘述者本身就是內戰的參与者,或者一方的支持者。西班牙內戰又接上了第二次世界大戰,法西斯為全人類公敵。很少有人敢指出,反法西斯一方的激進派,也有過和法西斯相同的作為。人們繞不過這個彎去,繞得過去的人也犯不著說出來,因為沒有必要冒這個風險,害怕弄個不巧,讓別人把自己給歸到法西斯一邊去。這種非此即彼的判斷,使得一大批受難者被人們有意忘記,被歸在「保衛共和」必須支付的代價里。而左翼激進運動的歷史教訓,也遲遲得不到反省。這使得這些左翼以後在長久的歲月里,戴著反法西斯的桂冠,把同樣的殺戮行為,長久地掩蓋下去。

科爾多瓦是我們在安達盧西亞的最後一站,此後,我們就要去北方。就在最後一個晚上,我們決定再繞著那個由清真寺改建的教堂散散步,那些門太漂亮了。這是最開心的一個夜晚。靜靜的巷子,千年的古寺門,燈光很有分寸。就在繞出不多遠的時候,看到一個門口豎著一塊弗拉門戈舞的廣告。已經過了吃晚飯的時間,這裡是飯鋪還是酒館情況不明。我願意把它想成是個酒館,果然要將近半夜才開始演出。這是我們最後的機會,在安達盧西亞、在小酒館里,看一次弗拉門戈舞。我們二話不說就買了兩張票。這一次,看懂了。

崇高的詩人,

披上橙子的顏色吧!靈魂啊,

我願意做我。

洛爾加的詩人朋友羅薩萊斯,和父親一樣,也是個有自由派傾向的保守主義者,在格拉那達右翼起事之後,像他們這樣其實是溫和的中間派,就變得很難立足。你必須消除別人的懷九*九*藏*書疑,站到一個更明確的、也就是說更極端些的立場上,否則可能就有麻煩。再三考慮之後,羅薩萊斯也套上藍襯衫,參加了一個長槍黨的組織,還因為他很能幹,很快被提拔了。他和父親把洛爾加留在家裡,是一件非常需要勇氣的事情。那是一種很不穩定的形勢,若被指責為「保護赤黨」,一個不巧,很可能是要送命的。這個家庭幫助過很多人,其中有共產黨,還有洛爾加以前辦雜誌的贊助人,羅薩萊斯為了幫他,就乾脆介紹他參加長槍黨。

戰場之外,西班牙民間瘋狂地自相殘殺,在內戰爆發的初期是一個高潮。

弗拉門戈舞的女子舞蹈,真是太有特色了。那是一種飽經風霜之後的自信,是一種歷經世態炎涼之後的洒脫,是一種就算痛苦我也沒打算哭給你看的驕傲,是一種你不講理也別指望我會講理的邏輯,是根本沒打算和任何挑釁一般見識苦苦糾纏的格局,是「你不在乎我我還不在乎你呢」的宣言,是遊戲還沒有開始就看透了對方的幽默,是怕受傷害而撐起來的神氣,是知道前程漫漫告訴自己你必須快樂的決心。人們說,弗拉門戈舞在表達愛情,可是那不是純情少女的愛情,也不是痴情女子的愛情,是看透了這個世界然後說,「好,我陪你玩」的姿態。所以,弗拉門戈舞中的女子不是羞澀的,而是潑辣的;不是單純的,而是成熟的。可是,弗拉門戈舞又是「正」的,舞者的挑逗沒有任何淫|盪感覺。她不墮落,她只是在男性的優勢面前要炫示我不比你弱,那不是洞徹人性弱點后的進攻,那是源於自衛的出擊。弗拉門戈舞的舞者亮出第一個動作,就明明確確地告訴你,她要做自己。舞者以外部強勢傳達內心的悲涼和人生的滄桑,外表的徹底玩世不恭卻表達出留存給自己的善良、真誠、乾淨。弗拉門戈舞蹈的技巧是一回事,它傳達的精神氣質和人生悲喜劇是另一回事。而一個優秀的舞者,是二者的漂亮結合。也就是說,在技巧上要精湛,在氣質上要到位、要飽滿。最忌諱的是露出算計和虛偽。

在內戰開始的第一天,他被左翼槍殺,理由僅僅是他擁有不同的信仰和政治理念。

弗拉門戈舞是一種野性而強調節奏的舞蹈。從技巧上來說,它必須有一種緊拉慢唱的效果。它的男子的舞蹈,是沒有公雞尾巴孔雀羽毛百靈歌喉的,只靠內在的「氣」在張揚雄性。他的節奏的「急」襯託了他「頓」的張力,他的「緩」又誇張了他的「密」的能力。這個時候的男人是傲氣的。他知道自己的吸引力。在強調腳步快節奏的時候,舞者必須是留有餘地的,就是說,假如你把自己的節奏能力用到十分,那麼,在台下就能夠察覺你的那一點勉強,看著,就不由自主地為舞者捏一把汗,擔心下面難以為繼,也就衝掉了舞蹈的感染力。所以,跳得好的弗拉門戈舞是適度的,不論腳下催促的點子如大珠小珠落玉盤,或如行雲流水急速奔走的鼓點,整個身體和表情都必須是輕鬆的,舞者把自己的節奏能力留下三分,那三分用來維護自己的風度。

在右翼掌控的地區,有許多如洛爾加這樣左翼知識分子和文人藝術家被殺。而在左翼控制的地區,也有很多富人、或者說看上去不窮的人被殺。有一些人被殺,是因為他們不是窮人;一些知識分子被殺是因為他們的政治理念不同;還有一些人是因為他們的宗教信仰而被殺。在激進的左翼看來,這些人在社會上所處的位置本身,已經足以說明他們是「有罪」的敵人。爭鬥雙方那些急急在街頭奔走並掌握著生殺大權的,大多都是底層的民眾,其中也不乏渾水中泛起的沉渣。

一隻黃鶯。

就在內戰前的年代里,民間文化和現代文化常常在這裏匯流。這種交互的推動讓人入迷。就在那些年頭裡,在人們磨刀擦槍的時候,吉他從來沒有停止,詩歌沒有停止,弗拉門戈舞、繪畫的無窮變換、新的探索沒有停止。在西班牙旅行時,我們常常看到巨大的達利的照片,從某個窗口探出頭來,瞪著我們。畫壇先鋒的達利就曾活躍在這個時代的西班牙。即使槍炮聲臨近,深歌節還在舉行。

馬埃茲圖的母親是英國人,父親是西班牙北部的巴斯克人。因此,他能夠用流利的英語和西班牙語寫作。他在古巴生活過,一回到西班牙,就成為「九八」一代文化運動的領頭人。這一代文化人活躍的二十世紀初是西班牙最困惑的時期,很自然地有人想到要西班牙離開傳統走向歐化;也很自然地會有人認為,歐洲應該學習堂·吉訶德精神。馬埃茲圖是提倡西班牙歐化的,他寫了《走向另一個西班牙》。在那個時候,他相信法國啟蒙運動宣揚的理性精神可以替代傳統的宗教,從理性出發是一條更光明的道路。當時,馬埃茲圖很激進,也有一大批左翼的激進朋友。

弗拉門戈舞

黎明的酒杯

這位朋友叫羅薩萊斯(Luis Rosales)。他們的家離右翼佔據的市政大樓只有三百碼的距離。現在的人們看著這點距離,覺得洛爾加這簡直就是在自投羅網。羅薩萊斯的家是一棟很有地方特色的房子,品質很好,可是已經有了很大改變,現在是一家旅館,很難認出原來的面貌了。羅薩萊斯的父親是當地有名的機械師,非常受人尊敬。他在政治傾向上,是有自由派傾向的保守主義。他也是長槍黨成員,只是很少有時間參加他們的活動。他的妻子也贊同兩個長槍黨兒子的觀點。可是,正因為長槍黨只是很普遍的群眾組織,很多人都隨著自己對政治的粗淺看法或者是宗教傾向、價值取向,甚至無足輕重的原因,參加進去。真幹了壞事的,也只是其中的一部分人。其實不論什麼政治傾向,群眾組織大多都是這樣。住在這棟房子里的,是一個人口眾多的大家庭,有不少女眷。這家人很喜歡洛爾加。男人們都忙在外頭,洛爾加的大多數時間,就是向女人們聊聊他自己的故事。這家人有很好的藏書,洛爾加也看書,還在考慮他想了好多年的有關《亞當》的創作。

它的民謠——

唉,何其英勇的小馬

人們今天提起洛爾加,要強調他是正確的:他是共和的、他是反法西斯的、他是read.99csw•com有良知的。好像不這樣洛爾加就還缺點什麼,洛爾加就還不夠洛爾加。其實,那是時代推給他的位置。他和達利這樣的藝術家不同。洛爾加是個邊緣南方的富家子弟。可是他的藝術氣質,自然會傾向標新立異的思想。他對藝術同道、對同行的承認的渴求,早晚會把他吸引到首都。他來到馬德里寄宿學院,在那裡,一派自由派風氣。在他的天主教家鄉,他的同性戀取向無疑是個問題,在這裏,就不再那麼觸目驚心。藝術需要新鮮的空氣和刺|激,藝術需要一個富營養的環境。寄宿學校和它提供給洛爾加的朋友們,滿足了這一切。馬德里寄宿學院的習慣、風氣,年輕人的放蕩不羈,都是家鄉格拉那達保守的環境所不能給他的。

我不知哪個詩人

在成熟夜晚,

但我知道,一個

轉輪之苦

黃昏正在降臨

穿過原野,穿過烈風

在內戰中,左翼一方把與天主教有關的知識分子幾乎斬盡殺絕,例如J. Requejo San Roman,Luis Urbano Lanaspa等等。根據西班牙宗教界的統計,有名有姓的教士、修士和修女,有一萬六千八百三十二名在內戰中被殺害。在巴塞羅那,修女們的墓地被挖掘出來,破碎的棺木和屍骨還被當街展示。

科爾多瓦

洛爾加成長的格拉那達地區,就是摩爾人交出阿爾漢布拉宮,最後離開西班牙的地方。在西班牙,這是摩爾人影響的時間最長的一個地區。那是邊遠南方的安達盧西亞。那是深歌、弗拉門戈舞的故鄉。洛爾加是在這樣的民間歌舞中成長起來的。深歌和弗拉門戈舞是吉卜賽人的歌舞,可是它已經深深融入了安達盧西亞,又通過安達盧西亞人,融入西班牙人的靈魂。

赤紅的月亮,漆黑的馬

第一次是在馬德里。提起弗拉門戈舞,大家都很起勁地要去看,總覺得旅行中不確定的因素太多,很怕行程一緊就錯過了。於是,和朋友們一起去了馬德里的一家表演廳。電影里看到的不算,這是我們第一次看到現場表演。那次看完,我有點納悶。表演中間,有一部分加上了現代舞的演化,這一部分好看歸好看,可是顯然與弗拉門戈舞無關。其餘部分的舞蹈,應該是正宗的弗拉門戈舞,可看完又總覺得似乎有點不對,卻又說不出不對在什麼地方。問起是不是好,回應就很遲疑。心裏在想,是不是自己事先的期望太高了。

當時的《泰晤士報》報道了一起左翼的殺戮。1936年7月27日在巴塞羅那的一個山脊上,一些革命委員會的人,發現一些武裝分子押著六個婦女在車上。他們試圖攔下來問一下,車子疾駛而過,根本不理睬他們。「過一會兒,汽車返回,車上的婦女已經不見了。那個委員會開始搜尋。他們在樹叢中發現了四具被槍殺的屍體。一名婦女傷重無法移動,另一名還有知覺,立即被送往當地的紅十字醫院。這六名婦女是巴塞羅那多米尼加修道院的修女,有人借口要她們轉移到安全的地方,就把她們帶出了修道院。死者在當地躺了一晚之後,第二天被送往巴塞羅那。」據當時的報道,這樣的殺戮,被普遍看作是「鞏固反法西斯革命的必要過程」。

懺悔之後,洛爾加安靜下來。

在格拉那達的阿爾漢布拉宮後面的墓地牆邊,每天都有人被拉到這裏槍殺。1936年8月6日,長槍黨抄了洛爾加的老家,只是因為傳聞說是洛爾加有一個無線電發報機在直接和俄國人聯繫。結果,當然沒有抄到任何東西。三天以後,一幫長槍黨來騷擾、毆打洛爾加的鄰居,洛爾加和他們發生衝突。他們馬上認出了他,並且在威脅他的言辭中給他貼上了左翼的標籤。儘管洛爾加再三辯解,他的朋友中各色人等都有,可是來人根本不要聽,這哪是講理的時候。他們臨走撂下話來,勒令洛爾加不準離開自己的家。這個時候,洛爾加是真的落入了驚懼之中。

洛爾加緊接在「九八」一代後面,被稱為是「二七」一代。提起他們,就讓人想起在政治舞台之外的另一個西班牙。

一顆心,在暗影

一顆心。

在西班牙,就和在其他國家一樣,如若它正逢政治動蕩、風雲變幻之時,人們的視線就會集中在政治舞台上,看它的歷史時就只見一幫政治動物,找不到其他人。好像那幾十個或百來個人的主導和爭鬥就在決定這個國家的命運。最終,國家因為他們是更好了還是更糟了,實在很難說。有心栽花花不開的事情,是經常發生的。

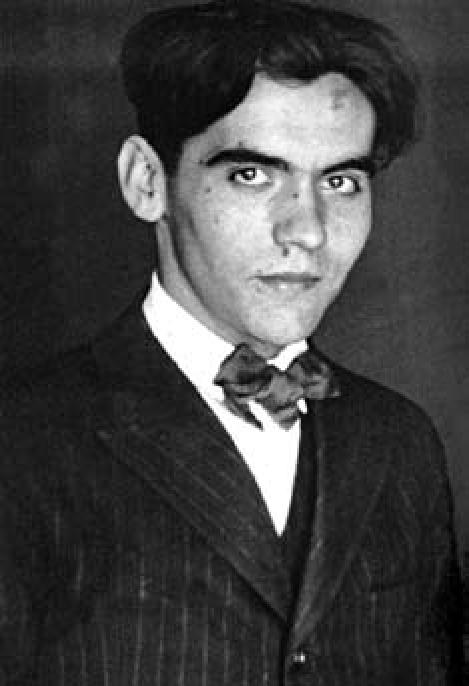

馬德里的寄宿學院,在「九八」一代的馬查多之後,又來了「二七」一代的費德里科·加西亞·洛爾加。

要它停下

許多人,包括一些知識分子,以羅織的莫須有罪名被殺,完全沒有道理可言。很多人只是混亂局面的犧牲品。有時,僅僅是某個人,出於他自己才知道的某種陰暗心理,一時性起,就能導致殺戮發生。西班牙最著名的詩人費德里戈·加西亞·洛爾加(Federico Garcia Lorca),就是死在這樣的不明不白中。

水在吟唱

在「正義」借口出來的時候,道德約束也消失了。在內外約束釋放的那一刻,雙方都出現了一哄而起的濫殺無辜的高峰期。

它是精益求精的,卻不精細和精緻。弗拉門戈舞的「精」,是民間舞者爭勝斗強拼出來的,不是精雕細鑿磨出來的。它也是粗糲的,它表達的感情波瀾,不是貴族式的,不是茶花女式的,也不是油鹽柴米醋式的。它是吉卜賽的樹林,是小酒館的微醺和大醉,是卡斯蒂利亞多石的山,是安達盧西亞強勁的風,是西班牙不滅的靈魂。

誰也

巴塞羅那,左翼一方把修道院里的修女棺木暴屍大街

洛爾加到過這裏、到過科爾多瓦。他也寫過科爾多瓦,這首詩,很美。

在活潑清晨,

靈魂啊,九九藏書

騾子在做夢

擋它不住,

在戍樓上,在科爾多瓦

洛爾加寫深歌,我想首先因為他是在深歌的衛護中長大。洛爾加和深歌有一種默契。他的神經太靈敏,有太多感觸。他的感觸在凝聚,凝聚成很少的字句。絮絮叨叨的文字,就破碎了這種感覺,就不是他,不是那原來的東西了。而深歌也在契合他的內心。洛爾加不是一個吉卜賽人,他只能在內心幻想流浪,卻一日都離不開他熟悉的氛圍,他的精神需要保姆般的安全保護。他去過紐約,紐約嚇壞了他。只有到了古巴、南美,那些濃濃的拉丁風味,使驚魂稍定。他是一個同性戀者,畫家達利曾是他的戀人。達利的藝術幻想是目光堅定的,是有信心一手把握了世界,再捏破摔碎了重塑的那種,而洛爾加詩的幻想是哀傷凄美的,期期艾艾的那種。世界在他眼中,只是一種宿命。

吉他

開始哭泣。

洛爾加在18日被轉移到格拉那達東北的一座叫做阿爾法加(Alfarca)的山下,關押洛爾加和另外三名囚徒的那棟房子,是死囚們度過最後一夜的地方。好心的看守是個基督徒,他把實話告訴不幸的人,這樣至少還有個懺悔的機會。看到洛爾加特別傷心,他開始幫助洛爾加懺悔:「我,有罪的人……」洛爾加結結巴巴,跟不上去:「媽媽教過我懺悔的,可是,我全忘了。」

披上愛情顏色。

多塵而哀愁。

詩人洛爾加和那一代的詩

靈魂啊,

披上愛情的顏色吧!

在那一刻,人們得到長期未能獲得的解放感覺。當約束瞬間消失,一些人會感到茫然和困惑,另一些人會狂喜失態,這種狂喜會迅速推廣和蔓延。本來被隱匿、壓抑在內心的一切弱點、人性中本來就有的卑劣和殘忍,如潘朵拉盒子中的收藏,掀開盒蓋就一擁而出,再也無從收回。人們發現,他們曾經忌妒的人、討厭的人、不喜歡的人,甚至捏著自己借條的人,都可以在懲罰「敵人」的借口下任意加害。殺人,不再是要受到法律懲罰的犯罪行為,竟然還是「正義之舉」。

或許,這是詩人洛爾加生前寫下的最後文字。洛爾加的老父此後流亡美國,直到九年後他在紐約去世。洛爾加這張最後的紙條,一直小心翼翼地保存在他的皮夾里。

「九八」一代的詩人馬查多一聲:「哦,西班牙,你悲傷而高貴的土地!」令所有的西班牙人低下頭去。我喜歡他的《水車》,雖然,不知為什麼,對我來說,最後一句略有一點點「過」。

不可能。

深歌雄性之剖心剖肺的大悲大慟,加上弗拉門戈舞有意越過悲慟的大徹大悟,整個人生,整個世界,都在裏面了。在安達盧西亞的小酒館小飯館里,弗拉門戈舞的舞台總是小的。七個演員,站在上面,已經是滿滿的一台。不要說舞,好像轉個身都是局促的。可是,一旦深歌聲震蒼穹,舞者提出「氣」來,神寵之下人的光彩難掩。弗拉門戈舞,應該是在一張小桌子上,就可以跳的。

弗拉門戈舞一定有深歌。在馬德里,我們聽到歌,卻沒有聽到深歌。在科爾多瓦的那個小酒館,那個黑黑的夜裡,突然,「吉他/開始哭泣。黎明的酒杯/在破碎」。一個粗粗短短的男人站起來。一嗓子撕心裂肺的哭,直喊出來,讓你記得洛爾加的詩:「誰也/擋它不住,要它停下/不可能!」這才是深歌。

第一次世界大戰爆發后,馬埃茲圖作為戰地記者,在法國和德國這兩個第一次世界大戰最主要的交戰國家採訪。戰爭的經歷,使得馬埃茲圖對自己心目中理性國家的榜樣完全失去信心,也不再認為,僅僅依靠理性能夠解決社會問題。不知西班牙激進派帶來的社會混亂,是不是也成為他轉變的一個原因。這時他開始回過頭來,呼籲要有權威,不能拋棄傳統,要堅持基督教的信仰。他寫了一本書《從戰爭看權威、自由和功能》,表達自己的感受。他和自己的左翼激進朋友們分手,創建了西班牙的保守運動。1928年他成為西班牙駐阿根廷大使。

洛爾加的故事在久久流傳。「九八」一代以後,洛爾加是西班牙最著名的一個詩人,寫洛爾加的書有很多。在人們講述洛爾加故事的時候,往往強調他是被右翼法西斯匪徒殺死的,其實在西班牙內戰中,被左翼殺掉的知識分子數量也不少。他們中也有洛爾加那樣的詩人,假如他們的故事寫下來,大概也一樣驚心動魄。可是,他們的經歷沒有被調查、記錄、紀念和講述,一個重要原因,是對西班牙內戰雙方的政治畫線。

今生已到不了科爾多瓦

洛爾加被抓走之後,羅薩萊斯一家瘋狂地通過一切他們在右翼的關係,要把洛爾加救出來。甚至找到了當時格拉那達的最高行政長官。他出示了幾頁紙,那是阿隆索寫的洛爾加的罪狀:一個從事破壞的作家,暗藏著和俄國聯繫的發報機,同性戀等等,甚至還有羅薩萊斯掩護洛爾加的罪狀。這位長官說,你看,假如不是這麼嚴重,我就給你們放人了。

——《初願小曲》

和知識中成熟。

達利從窗口向外看

洛爾加

那些在高昂的政治風潮中被忽略的,似乎無關緊要的,看上去很疏離很自私很自說自話的那部分人,他們隨著自己的天性,在琢磨和創造一些好像只是自娛自樂、看上去對國家民族沒有什麼緊迫意義的東西,但這些創作卻會意外地恆久留下來,最終成為這個民族的精神主幹。當風過雲散,這些創造的集合體,就是這個民族本身。住在這個國家裡的人,他們因為

https://read.99csw.com這樣的創造物而凝聚在一起,相互認同,並且認同這片土地。這就叫文化。這就是高迪開始的大教堂能夠讓西班牙人有耐心一直造到今天的原因吧。而一些敏感的人,如倒霉的塞萬提斯,如戈雅,如高迪,他們在絮絮叨叨,他們在呻|吟和嘆息,他們在畫布上塗抹著顏料,他們在畫著設計草圖,可正是他們,在成就著西班牙。使得它作為一個民族,不會永久在戰場上沉淪。

這是男人的方式。女人絕對唱不出。它沒有一絲女性的婉轉。它的震撼在於它的崩潰性。那是被寵壞的英雄突然孤獨,那是雄居天下者之江山頓失,那是雄心萬丈而虎落平陽,那是千萬條道路不是路,只認一條,行至絕處,不得逢生。它是強的、壯的、勇的,卻遭遇想迴避而迴避不了的悲劇現實。如若只能順不能逆,剛性就和脆弱並存。一潰,便是天崩地陷。內心的驚恐慌張,突然無從遮蓋。

漆黑的小馬

——《騎士之歌》

等我趕路去科爾多瓦

橄欖滿袋在鞍邊懸挂

殘酷是屬於雙方的

詩人洛爾加之死

弗拉門戈舞必須是有風度的,尤其是女人。大凡舞蹈,假如技巧相等,那麼似乎總是年輕、苗條的舞者更受歡迎。弗拉門戈舞卻是一個例外,最受歡迎的、跳得最好的,往往是中年女子,哪怕略有一點發福。因為她們的「身份」,恰合弗拉門戈舞的本意。有些人根據弗拉門戈舞的伴唱深歌的風格,連帶斷定弗拉門戈舞也是在表達痛苦,我卻是看不出來。至少,此痛苦非彼痛苦。

與如夢水流

後來,我們又回到南方,回到安達盧西亞,心裏還存著對弗拉門戈舞的疑惑。這時,我想起在臨行前,一位去過幾次西班牙的朋友對我說,一定要去看弗拉門戈舞,一定要在安達盧西亞看,一定要去小酒館小飯館之類的地方看,弗拉門戈舞是屬於這種地方的藝術。接著她補了一句:只是這樣的地方演出都開始得很晚,假如你們睡得早,就看不成了。這次來安達盧西亞之前,我們身體都有點不適,正在慢慢恢復中,每天回旅館都不算太晚。再說,我們已經看過弗拉門戈舞了。

1936年7月13日,洛爾加和一個朋友一起吃飯,他充滿恐懼預言般地說,「這塊土地將布滿屍體!」他告訴朋友他決心回格拉那達去。當天晚上,朋友把他送到車站,為他安排卧鋪。就在這個時候,一件意外的事情發生了。有個人經過他的車廂。只見洛爾加迅速轉過身,驚慌地做著手勢,驅魔似的叫著「蜥蜴,蜥蜴,蜥蜴」。朋友問他,這是誰?洛爾加告訴他,這是格拉那達的一名議員阿隆索(Ramon Ruiz Alonso)。看到他,洛爾加明顯地感到不安和慌張。

在內戰之前,兩派間的暗殺四起,這是法律和執法的政府部門失效的信號。內戰爆發初期,不論是在叛軍控制的地區,還是在政府依然掌控的地區,執法部門常常控制不了局面,社會秩序被群眾組織所左右。群眾組織一起來,所謂「法不責眾」的局面就形成了。權力落實到群眾組織這一層,正是無政府主義、工聯主義的理想。而這樣的左翼思想在西班牙的「共和地區」一時盛行。右翼佔上風的地區,原來的政府沒有了,權力也常常落在長槍黨這樣的群眾組織手裡。1936年的西班牙,作為社會公約的法律消失了。

披上橙子顏色。

科爾多瓦

曾把輕柔的和聲

眼前是這座黑黝黝的大山,山上有一汪今天人們叫做大泉(Fuente Grande)的泉水。千年前,摩爾人把它叫做「眼淚泉」。19日凌晨,那裡傳出幾聲槍響。

多塵而哀愁。

形勢急劇惡化。8月16日凌晨,洛爾加的妹夫、前左翼市長和二十九名其他囚犯一起被槍斃了。因一名牧師報信,洛爾加一家馬上知道了這個噩耗。消息傳來,洛爾加最後的一點寧靜隨風逝去。既然他妹夫這樣完全清白的人,僅僅因為一個政治職位就可以被處死。那麼,他這個有著「紅色」標籤的作家還有什麼安全?仔細數數,按照這樣羅織罪名的方式,洛爾加的罪名實在很多。除卻可能的政治罪名,他還是在格拉那達很多人無法接受的同性戀者。再說,他還是個名人。當然,這樣的消息傳來,羅薩萊斯一家也感到不安,他們覺得洛爾加在他們家並不保險。可是,現在這個時候,能讓他去哪兒?

陰沉的節奏。

一顆心。

洛爾加到家的時候,格拉那達的報紙還報道了「洛爾加回鄉」的這一「名人行蹤」。初到的兩天,他和事先趕到格拉那達的父母會合,和朋友重聚,心情開始放鬆。可是,格拉那達的形勢其實不比馬德里輕鬆。格拉那達雖然是個傳統的保守地區,可是左翼聲勢也在日益壯大,就在那年三月,格拉那達的一次左翼示威,就砸毀了兩個教堂室內的全部設施,搶劫了右翼組織的一些領頭人,毀掉了天主教堂伊莎貝拉的「聖物」。天主教的日報《理想》被搗毀了。當時右翼也只能忍氣吞聲,新當選的格拉那達市長和省長都是左翼,也說明了左翼在這個地區的勢力不凡。

在破碎。

此後,他花了很多力氣去調查格拉那達的被害者的墓地,試圖找出洛爾加的埋葬地。可是能夠找到的,只是無名死者們的集體墓穴。這一點不奇怪,在洛爾加被殺死之前,墓地里已經有二百八十個同樣的受難者。在內戰的三年中,格拉那達登記在冊被如此槍殺的受難者就有兩千個。人們估計,其實死亡的人數更多。

我願做一顆心。

就在這一天,幾個自稱為「黑衛隊」(Black Squad)的人,來到洛爾加的家,拿著一張洛爾加寫的紙條:「父親,請給來人一千比塞塔作為給軍隊的捐款。」洛爾加的父親,懷著救齣兒子的希望,如數把錢交到了他們手上。

曾經有個後來加入英國籍的格拉那達人,多年之後回到故鄉。可是他怎麼看,都覺得這裏不對了,這裏再也不是原來那個格拉那達。他想不通自己為什麼會九*九*藏*書有這樣的奇怪感覺。最後他突然明白了,那是因為:「格拉那達,這個城市,殺死了它的詩人。」

一隻黃鶯。

和蒙住雙眼的

開始哭泣。

我願做一隻鶯。

西班牙鄉村印象(作者手繪)

多年以後,洛爾加家的老保姆說,她怎麼會忘記1936年8月16日那天呢,她給洛爾加的妹夫送了整整一個月牢飯,那天早上,說是人已經被槍斃了。同一天下午,傳來消息,洛爾加又被抓走了。第二天,17日,她就開始給洛爾加送飯,市政廳中關押洛爾加的房間里,連床也沒有,只有一張桌子、筆和幾張紙,大概是給人寫交代材料用的。18日,她又送飯去,前一天送去的食物,洛爾加一點沒動。19日,老保姆再去,人,已經不在了。

兩次看弗拉門戈舞的不同體驗

有一張長長的西班牙知識分子名單,名單上的人是被所謂的「共和派」極端左翼在內戰中槍殺的。他們中間也有和洛爾加一樣的詩人。比如,戲劇家Pedro Munoz Seca,作家Manuel Bueno,詩人Jose Maria Hinojosa,作家Manuel Ciges,作家和散文家Ramiro de Maeztu,作家Victor Pradera,歐維多大學退休教授Malquiades Alvarez,教育學教授Rufino Blanco y Sanchez,阿拉伯文化教授Rafael Alcocer Martinez,西班牙學會成員Z. Garcia Villada,西班牙學會成員J. Zarco Cuevas,作家J. M Albinana y Sanz,新聞記者Delgado Bareto,新聞記者S Vinardell Palau,新聞記者J. San German Ocana。

就在這個時候,打著長槍黨旗號的各色群眾組織蜂擁而起。完全就像馬德里這樣的左翼地區無政府主義的群眾組織一樣,只是攻擊的對象不同。而不論是馬德里的共和政府,還是右翼叛亂的臨時政府,都對這樣群眾組織帶來的地區恐怖不加控制,或者無力控制。左翼右翼都從監獄里「救出」了他們曾經犯罪的同道,其中一些人是因為過去參与屠殺才進的監獄,現在都分別成為雙方的英雄。整個西班牙都陷入恐怖之中,區別只是被叫做「紅色恐怖」和「白色恐怖」,只是「顏色」不同。

用慢慢旋轉的水輪和一個個戽斗。

孤懸,在天涯

洛爾加出生在格拉那達附近的村莊里。他很幸運,在大多數人都非常貧困的年代,他出生在一個富裕的家庭。看他小時候的照片,他穿得體體面面,像一個文靜的女孩。他是個藝術全才,會彈鋼琴、會畫畫、會寫劇本,還能演戲。他更是詩人,照他後來向父親宣稱的那樣,他從出生出世開始就是一個詩人。他天生對文字、節奏和韻律敏感,他能直接用文字戳上人的軟肋:

這疲弱的老牲口……

聯結永恆的

就在十九世紀末二十世紀初,在一片混亂中,仍然持續著一個哲學的學院的西班牙,和一個詩文歌舞畫的民間西班牙,這兩個部分原本就相通,在西班牙的氛圍中,它們就更容易走到一起。這是一個文化的西班牙。在很長時間里,西班牙的大多數老百姓是不識字的,可是深厚的俗文化在民間積淀,積淀到一定的程度,也就雅俗不分了。這是民謠和民間音樂最豐饒的國家。西班牙人的吟唱永遠不會休止,似乎有一種特殊的血液在他們的胸膛里奔騰。吉卜賽人和摩爾人的加入,是西班牙詩歌至關重要的元素。當西班牙人迷失在血腥之中,一嗓子深歌,會讓他們所有的人,靈魂慢慢回到胸膛。

死亡正在俯視我,

可是,越是力量對比不相上下,越是從一開始一方就有顯示強力、實施壓迫的動作,在另一端決心反撲也有能力反撲的時候,也會特別殘酷。因為你死我活的架勢已經放在那裡。洛爾加回家只有三天,佛朗哥就起事了。這個地區和馬德里不同的是,大多數軍人最終站在保守叛亂的一邊。7月20日,格拉那達的士兵們就離開軍營,宣布站在佛朗哥一邊,並且佔據了政府大樓,逮捕了左翼的主要政府官員。7月23日,整個格拉那達都在右翼手中了,可是他們並不認為自己是勝券在握的,因為當時格拉那達是在左翼勢力的包圍中。

羅薩萊斯的家人大多都不在家。留在家中的幾個人,可以說都非常勇敢。他們堅持說,他們是一個長槍黨的家庭,洛爾加是他們的客人,你們不能帶走他。僵持了很久。來人軟硬兼施,堅持說洛爾加是「俄國人的間諜」,說他「用筆比別人用槍帶來的破壞更大」;又說,要他去只是問問話。最後,不僅是寡不敵眾,還因為局勢放在那裡,這根本不是羅薩萊斯一家有能力攔得住的事情。最終,洛爾加也知道自己留不住了。洛爾加已經完全垮了,他在那裡哭泣。羅薩萊斯家的三個女人,在他下樓前拉著他的手,一起為他禱告。洛爾加終於離開了他藏身的地方。

唉,死亡已經在等待著我

領頭來抓洛爾加的,就是格拉那達的那個議員阿隆索。一個月前,洛爾加坐上回格拉那達的火車時,曾經驚慌地對他的朋友說,他看到阿隆索在同一輛火車上。事後,歷史學家們查證到,阿隆索是在洛爾加離開馬德里的三天前,就坐汽車去馬德里了。也就是說,洛爾加可能是認錯人了。即便如此,這一情節,總讓人在冥冥之中覺得有什麼東西在作祟。

在沉寂夜晚,

危險已經在門口。就在洛爾加妹夫被殺之前一天,又有一夥兒人拿著逮捕證去他家。在搜捕落空的時候,就宣稱要抓走洛爾加的父親。洛爾加的妹妹在恐懼之中脫口而出,說洛爾加並沒有逃跑,只是住在他的長槍黨朋友家中。8月16日下午,一群人衝到羅薩萊斯家。