第二篇

九 聚合物恆久遠

不久之後,化學家就忙著裂解原油中長長的碳水分子鏈,然後混合這些分解出來的小分子,看看基於貝克蘭發明的第一個人造塑料之上能製造出什麼東西。再加上氯會產生一種強韌堅固的聚合物,在自然界找不到類似的東西,也就是我們熟悉的聚氯乙烯(VC)。在這種聚合物成型的階段放入瓦斯,就會產生堅韌相連的氣泡,名為聚苯乙烯,不過通常都將之稱為包裝泡棉。對人造絲孜孜不倦的結果,產生了尼龍。光是尼龍絲|襪問世,就徹底改革了服飾業,也造成人類廣泛接納塑料製品,成為現代生活重大成就的指標。「二戰」爆發后,大部分的尼龍與塑料工業都轉向軍事用途,反而讓一般民眾更渴望塑料製品。

有些塑料袋的宣傳詞是,在垃圾堆積場里,只要有機垃圾腐化導致溫度超過55.6℃,這些塑料袋就會分解。「也許會,但在沙灘上或海水裡卻不會發生這樣的事。」他聽說有個塑料袋綁在普利茅斯港的船舶碼頭,「一年之後,仍然可以用來購物裝東西。」

不過,體積較小、較不明顯的碎片,顯然是受到海里洋流的牽制。湯普森每年在彙整清潔隊的報告時,發現常見的瓶瓶罐罐與廢棄輪胎,似乎體積都愈變愈小。於是他跟另外一名學生開始沿著海岸淺灘搜集沙粒,篩選找出不是天然物品的小顆粒,然後放在顯微鏡底下觀察,試圖找出這些東西究竟是什麼。可是這個工作很棘手,他們的樣本通常都太小,無法認定這些東西來自什麼瓶子、玩具或器皿。

普利茅斯大學的海洋生物學家李察·湯普森常在普利茅斯港邊散步,遙想這裏的歷史,尤其是在冬天,當沿著港灣的沙灘上都空無一人時。只見一名身材頎長的男子,穿著牛仔褲、靴子、藍色防風夾克和拉鏈羊毛衫,光禿禿的腦袋上沒有戴帽子,修長的指頭也沒有戴手套,一個人彎著身子,撥弄沙灘上的沙子。湯普森的博士論文,是研究像笠螺和濱螺這種軟體動物愛吃的那種黏黏的物質:硅藻、藻青菌、海藻和攀附在海草上的細小植物。人們知曉湯普森並不是因為他對海洋生物的研究,而是他對原本不屬於海洋卻愈來愈多的東西的研究。

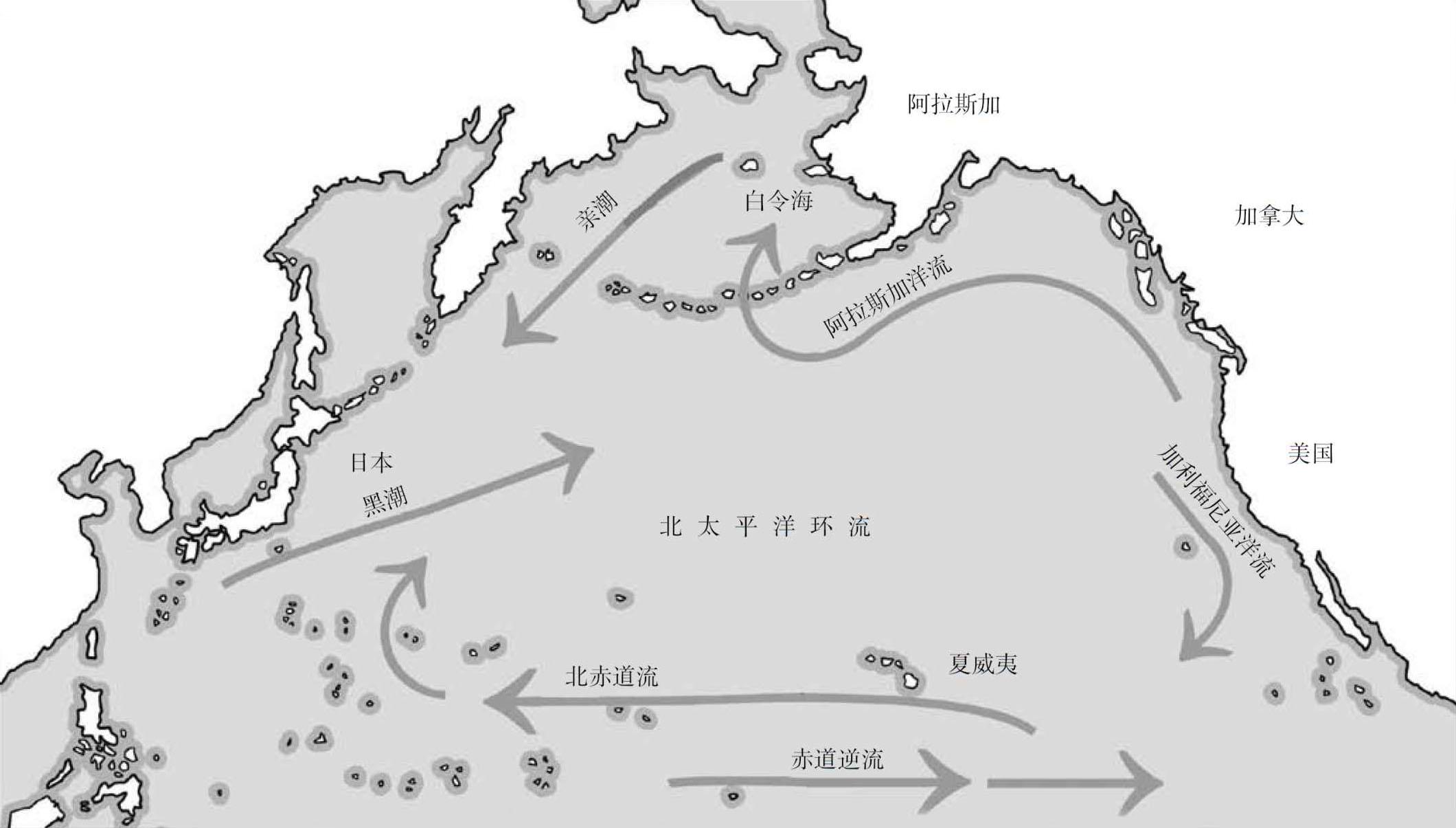

北太平洋環流圖(弗吉尼亞·諾瑞 繪)

事實上,這種說法還太保守,應該說是超過了六倍。

湯普森不知道答案,也沒有人知道。因為塑料問世的時間還不夠長,不知道能維持多久,將來會發生什麼事情。到目前為止,他的研究團隊已經在海里找到了九種不同的塑料,分別是不同種類的亞克力、尼龍、聚酯、聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯。他所知道的是,不久之後,所有生物都會吃下這些東西。

一種具有可塑性的天然聚合物非常貼近我們對塑料的認知,那是一種亞洲甲蟲的分泌物,也就是廣為人知的蟲膠。里歐·貝克蘭就是為了尋找蟲膠的人工替代品,才會在紐約州揚克斯的自家車庫裡,把一種黑黑黏黏的苯酚跟甲醛混合在一起,結果做出了具有可塑性的電木。在此之前,天然蟲膠是包覆電線與線路接頭的唯一質材。於是貝克蘭一夜致富,這個世界也為之改觀。

1945年之後,許多過去聞所未聞的產品如洪水般湧入一般消費市場,如亞克力人造纖維、樹脂玻璃、聚乙烯塑料瓶、聚丙烯塑料容器,還有聚氨酯「泡沫乳膠」玩具。不過讓這個世界徹底改頭換面的是透明的包裝材料,包括具有自黏性的聚氯乙烯和聚乙烯保鮮膜,不但讓我們可以看到包在裏面的食物,也讓食物保存得比以前更久。

安卓迪告訴與會的海洋科學家,要預測塑料未來的長期發展,答案很簡單,就是「它們的確有很長期的影響」。他進一步解釋說,塑料會長時間在海里興風作浪,不值得大驚小怪,因為塑料的彈性好、具有多樣性(可以浮在水面,也可以沉入海里)、在水裡幾乎看不見、韌性又超強。所以漁網和釣魚線的生產廠商才會捨棄天然纖維,改用尼龍和聚乙烯之類的合成纖維。多年之後,天然纖維已腐化分解,但是塑料質材就算斷裂遺失,也還會繼續做「捕魚幽靈」。到最後,幾乎每一種海洋生物,包括鯨魚在內,都可能在海里被一團散落的尼龍繩大網圍困。

每個人都見到過聚乙烯經過日光照射后變黃、變脆,甚至變成粉末。通常塑料製品里都有一點添加劑,強化抗紫外線的能力,但是也有一些添加劑可以讓它們對紫外線更敏感。安卓迪建議,在六罐裝啤酒的塑料環上使用後者,這可以拯救許多海洋生物。

半個世紀來塑料的總產量已經超過十億噸,其中不但包括數百種不同的塑料,還有各種添加劑所造成的許多不為人知的變化,如塑化劑、不透明劑、著色劑、填充劑、強化劑和光穩定劑等。添加物的壽命差異很大,不過到目前為止,還沒有任何一種從環境中消失。研究人員試圖以培養活菌的方式來測試聚乙烯要多久才會生物降解,但是過了一整年,消失的部分還不到百分之一。

「你能相信嗎?」湯普森沒有針對特定的人,但音量之大足以讓每一張原本低頭看顯微鏡的臉龐都抬起來看他。「他們賣的就是塑料,流到排水管里、流進下水道,然後流到河川,流進海洋。這樣大小的塑料顆粒,正好可以讓海里的小生物一口吞下去。」

「這五十年來,」安卓迪的神諭如是說,「在這個世界上所製造出來的塑料,除了極少部分已經火化之外,其他的每一小塊都還完整存在於環境中的某個地方。」

「你知道這是什麼東西嗎?」湯普森走過普利姆河灣靠近https://read.99csw.com入海口的沿岸。再過幾個鐘頭,滿月就要升起,潮水退了將近兩百米,露出一大片平坦的沙洲,上面零星散布著猩藻與扇貝。一陣微風吹過潮水的表面,山上成排住屋的倒影輕輕顫動。湯普森彎下腰,看著波浪舔舐過的沙灘,浪頭邊緣在淺灘上留下來的一排垃圾,有些什麼是可以辨識的物品。大捆大捆的尼龍繩、針筒注射器、沒有蓋子的塑料食品盒、只剩一半的船用浮筒、聚苯乙烯包裝材料如碎石般的殘骸,還有像彩虹般多彩多姿的瓶蓋,數量最多的是棉花棒的各色塑料棍。還有一種,外表形狀一致的奇怪小東西,他經常考問別人這是什麼東西。他抓起一把沙子,在小樹枝與海草纖維之中,暗藏著十幾、二十個藍綠色的塑料小圓柱顆粒,高度大約只有兩毫米。

他聽過那些恐怖的故事。像是海獺誤食半打盛放罐裝啤酒的聚乙烯塑料環,不幸噎死。天鵝與海鷗死於尼龍網或釣魚線。夏威夷的綠海龜死後,人們在它肚子里發現了一把扁梳、一段三十厘米的尼龍繩和玩具卡車的車輪等。他個人最恐怖的經驗是研究被衝到北海沿岸的暴風鸌屍體,其中百分之九十五的肚子里都有塑料製品,平均每隻鳥的肚子里有四十四片。如果按照比例推估,相當於一個人吃掉了二點三千克的塑料。

「如果塑料變得跟粉末一樣小,就連浮游動物也可以吞得下去。」

不過,他也同意塑料具體呈現了我們對污染環境的集體罪惡感,因為塑料有一種讓人不安的永恆。塑料與其他垃圾的差別是發生在垃圾掩埋場之外的情況。報紙如果沒有被火焚化的話,可能會被風撕破,被日晒龜裂,也可能會在雨水中溶解,感覺上脆弱得多。

可是到了20世紀60年代,塑料顆粒的種類變多,數量也明顯增加。到了90年代,樣本里採集到的顆粒,有亞克力、聚酯纖維與其他人工合成聚合物的碎屑,數量比三十年前高出三倍。更令人擔心的是,哈帝的浮游生物記錄器是在海平面下十米採集到懸浮在水中的塑料顆粒,而塑料又大多浮在水面上,換句話說,這些還只是水裡的一小部分而已。不只是海洋里的塑料數量增多,顆粒的體積似乎也愈來愈小,小到足以跟隨全球洋流漂浮。

他在不列顛群島附近收集到很多樣本,無法一一檢驗,只能每兩個分析一次。幾十年後,那些樣本還存放在普利茅斯一間有氣候調控的倉庫里。湯普森發現這些樣本都成了時間膠囊,記載著污染是如何與日俱增的。於是他選擇了兩條從蘇格蘭北邊出發的路線所採集到的樣本,一條通往冰島,一條通往設得蘭群島,都是有固定採樣的航道。他的研究團隊仔細端詳散發出濃厚化學防腐劑氣味的絲巾軸,尋找古老的塑料品。他們不用檢驗「二戰」之前的樣本,因為在此之前,塑料製品幾乎還不存在,除了用於電話與無線電的酚醛樹脂。不過電話及無線電都是耐用的器具,還不至於淪落到垃圾鏈里。至於拋棄式的塑料包裝材料根本還未發明。

「這表示,我們低估了塑料品的數量。實際上,我們不知道還有多少塑料在海里。」

20世紀80年代,他還在大學念書時就開始做一件事,不過當時他並不知道這後來會成為他的終生志業。每年秋天,他都響應英國的全國清灘運動,利用周末在利物浦組織分隊清理海灘。到了大學的最後一年,一百七十名隊員在約一百四十千米長的海灘上,清理出好幾噸垃圾。除了一些顯然是從船上掉落的物品之外,像是希臘的海鹽罐、義大利的調味瓶等等,從標籤來判斷,其他的漂流物都是由愛爾蘭往東被風吹過來的垃圾。同理,瑞典的海岸就成了接收英國垃圾的地方。任何包裹,只要裏面有足夠的空氣可以浮上海面,似乎都循著風向漂流,而在這個緯度,風正好都是往東吹。

不過,早在這些發生之前,早先沉積在海底的物質會比岩石甚至沙粒還要輕得多,也更容易被帶到海里。

住在加州長灘的查爾斯·摩爾船長在1997年的某天就已得知這個事實。當時他駕著那艘鋁製的輕型帆船從夏威夷出發,航行到西太平洋上他始終避免的海域——一塊在加州與夏威夷之間、面積跟得州差不多大的海域,有時候被稱為馬緯度。這裏鮮有水手經過,因為炎熱的赤道空氣在這裏形成常年緩慢旋轉的高壓氣旋,吸入空氣,卻從不吐出來。在這個氣旋之下的海水也朝著中心的低壓,懶洋洋地以順時針方向打轉。

那年秋天,摩爾、湯普森、高田英冢跟安東尼·安卓迪博士在洛杉磯共同召開了海洋塑料高峰會。安卓迪是北卡羅來納州三角研究園區資深科學家,他來自南亞橡膠製造大國之一的斯里蘭卡。雖然在研究所主攻聚合物科學,但他受塑料工業起飛的吸引,放棄了原本研究橡膠的興趣。後來,他編纂了一本厚達八百頁的巨著《環境中的塑料》(Plastics in the Environment),得到業界與環保人士的同聲讚揚,被喻為這個主題的先知神諭。

我們無從得知是不是塑料導致這些鳥類死亡,不過應該八九不離十,因為有很多案例都是因為無法消化的大型塑料塊堵塞了它們的腸胃。湯普森進一步推斷,如果大型塑料碎片都分解成小顆粒,那麼小型的有機生物就可能會進食塑料顆粒。他利用以有機沉積物為主食的沙蠋、可以過濾水中懸浮有機物質的藤壼以及專吃沙灘屑粒的沙蚤,設計了一個水族箱實驗。在實驗中,這些被按比例磨成它們可以一口吞噬大小的塑料顆粒與纖維,被立刻攝食。

「二戰」中至少部分日本海空軍的裝備,就是從美國的垃圾堆里製造出來的。斯坦福大學的考古學家威廉·羅斯傑在美國就九_九_藏_書是以研究垃圾聞名,他發現主管垃圾的官員與一般大眾,長期以來對於垃圾都有錯誤的認知,即全國各地的垃圾掩埋場爆滿都是塑料惹的禍。他覺得這是一個誤區,因此一再予以破解。羅斯傑執行了一項長達十年的垃圾研究計劃,讓學生測量住宅區里一個星期的垃圾重量及內容,並且在20世紀80年代提出報告,結果跟大眾的認知南轅北轍。他發現,塑料只佔掩埋垃圾量的百分之二十,部分原因可能是,跟其他相垃圾相比塑料可以壓縮得更緊實。儘管後來塑料製品的比例增加,但是羅斯傑認為整體垃圾中的比例不會改變太多,因為經過製造業改良之後,汽水瓶和拋棄式包裝材料里所使用的塑料都比以前少。

他的博士生布朗在葯妝店購物時,發現了一件更令人火冒三丈的事。布朗拉開實驗室櫥櫃最上層的抽屜,裏面滿滿的全是女性的美妝保養品,有按摩沐浴乳、磨砂膏和洗手乳等等。有些產品掛著精品品牌,如尼奧娃潤膚露、蘇提蒄去角質活膚乳霜、DDF草莓杏仁身體磨砂乳等。其他的是國際知名廠牌,像是強生面部眼部卸妝油、高露潔冰爽牙膏、露得清等。有些在美國買得到,有些只在英國販賣,不過全都有一個共通點。

對海洋、生態及未來而言,這又代表著什麼呢?這些塑料從問世到現在只有五十幾年,關於它們的很多事情還沒人知道。比方說,它們的化學成分或添加物,如金屬銅類的著色劑,會不會隨著它們在食物鏈中的地位上升而增加濃度,甚至改變物種演化?它們會不會成為化石的記錄?幾百萬年後的地質學家會不會在海床沉積物所形成的礫岩中發現芭比娃娃的零件?它們會不會保存完整,甚至像恐龍骨骸一樣可以拼湊起來?或者它們會先腐化,然後在未來的無限萬年間,從巨大的塑料海神地獄中慢慢地釋放出碳氫化合物,留下芭比與肯的化石印記,在硬化的石頭上保留到無限萬年之後?

「再等十萬年吧。」安卓迪樂觀地說。2004年聖誕節大海嘯來襲時,他正好在故鄉斯里蘭卡,那裡的人即使遭遇這種毀天滅地的大水患,但依然懷抱著希望。「我相信一定會找到某種具有這種基因的微生物,最終學會這種讓它們佔有極大優勢的工作,然後它們的族群才會茁壯成長。現在的塑料量要花幾十萬年才會消耗殆盡,最後終究還是會生物降解。木質素比塑料複雜得多,可是全部都會分解,所以這隻是時間問題,我們必須等候生物演化趕上我們所製造的物質。」

有兩種細微的塑料顆粒來源,是湯普森過去沒有見到過的。塑料袋幾乎堵塞了所有的通道,從排水管到海龜的食道(它們以為是水母誤食了)。後來,號稱可以進行生物降解的塑料袋問世。湯普森團隊測試后發現,大部分都只是聚合物加纖維素的組合。在纖維素中的澱粉融解之後,數千個透明得近乎看不見的塑料顆粒仍然存在。

如果這些顆粒停留在它們的腸胃道里導致便秘,結果只能是死路一條。如果顆粒夠小,就可以通過這些無脊椎生物的消化道,從身體的另外一端看似無害地排泄出來。這是否表示塑料的性質穩定,沒有毒性呢?它們要到什麼時候才會自然分解?而且在分解時會不會釋放出可怕的化學物質,危害到遙遠未來的有機生物?

短短十年間,這種神奇物質的缺點就開始浮現。《生活雜誌》(Life Magazine)為此新創了一個名詞,稱為「拋棄型社會」,不過丟垃圾也不是什麼新鮮事。人類從盤古開天以來就會丟垃圾,吃剩的獵物骨骸、收割下來的穀殼等,都是由其他有機生物接收。當工廠製造的產品最初加入垃圾行列時,還有人覺得這比臭氣熏天的有機垃圾要好得多。破碎的磚瓦陶瓷可以用來填土,讓後代蓋房子。丟棄的舊衣服可以讓專收舊貨的行商拿到二手市場去販賣,或直接回收、製成新布。在廢棄物堆放場里堆積如山的破爛機器,裏面可以挖出尚能利用的零件,或改裝成其他的新發明。至於大塊金屬則可以熔解重製成完全不一樣的東西。

他解釋說,當碳氫化合物生物降解時,它們的聚合分子就各自分散,變回原來的分子,即二氧化碳和水。但光分解卻是利用紫外線減弱塑料的張力,把原本長長的聚合分子鏈打散成較短的片斷。由於塑料的張力完全仰賴聚合鏈纏繞糾結的長度,一旦紫外線斷裂了聚合鏈,塑料就會開始分解。

從某個角度來說,塑料已經存在了幾百萬年。塑料是一種聚合物,簡單地說,就是碳原子與氫原子不斷重複聯結在一起形成的鏈狀分子結構。早在石炭紀之前,蜘蛛吐出來的絲就是一種聚合纖維。而樹木所製造的纖維素與木質素,也是一種天然的聚合物。棉花和橡膠都是聚合物,就連人類自己也會產生一種以骨膠原形式出現的聚合物,比如指甲。

大學畢業之後,他轉往紐卡斯爾念研究所,還是持續每年的清灘工作。拿到博士學位后,他來到普利茅斯任教,當時繫上剛買了一台傅立葉轉換紅外光譜儀,這個儀器可以發射微光束穿過物質,然後以測得的紅外光譜跟已知物質的資料庫比對,便可查知此物質為何。這讓湯普森能了解眼前看到的究竟是什麼,卻更令他憂心。

即使最後生物無法分解塑料,還有地質作用。

也有愈來愈多的人用塑料碎屑刮除船隻與飛機上的油漆。湯普森聳聳肩說:「有人會想問,沾滿油漆的塑料顆粒要丟到哪裡去嗎?其實在風大的日子里,根本很難收集這些細屑,不過就算收集起來,也沒有任何一個污水處理系統可以過濾這麼小的物質。所以不可避免的,它們都將被釋放到環境里。」

當他在洛杉磯的河流注入太平洋的入海口附近採集樣本時,這個數目更高九*九*藏*書達一百倍,而且每年遞增。他跟普利茅斯大學的海洋生物學家湯普森比對兩人所搜集到的資料,而他也跟湯普森一樣,對於塑料袋的數量與無所不在的塑料小顆粒感到格外震驚。光是在印度一地,就有五千家加工廠生產塑料袋。肯亞更是每個月製造出四萬噸的塑料袋,而且還沒辦法回收。

他說,其實在掩埋場最占空間的垃圾是廢棄的建材和紙張。我們一般認為紙張會分解,但是他說,這又是一個不盡屬實的概念,因為隔絕了空氣與水分之後,報紙並不會分解。「所以我們才看得到三千年前從古埃及留下來的紙莎草紙卷。從20世紀30年代的垃圾堆里挖掘出來的報紙,字跡仍然清晰可辨。報紙可以埋上一萬年也不會腐化。」

自1970年以來,國際上就已經禁止在製造塑料的過程中,使用毒性強烈的多氯聯苯以讓塑料變得更柔軟。多氯聯苯跟其他有毒物質會破壞荷爾蒙,造成雌雄同體的雙性魚或北極熊,這是大家都知道的事。然而,1970年之前的塑料漂浮物卻像長效釋放型的膠囊,會在好幾百年間慢慢釋放出多氯聯苯。高田英冢也發現,自由漂浮的有毒物質來源不同,有複寫紙、汽車機油、冷凍液、舊的日光燈管,還有從通用電器公司和孟山都公司的工廠直接排放到河川溪流里的廢水,等等。這些有毒物質隨時隨地都可以附著在自由漂浮的塑料品表面。有一項研究是專門探討角嘴海雀體內未消化的塑料製品與其脂肪組織里多氯聯苯之間的對應關係。其中最令人震驚的是數量,高田英冢及其同事發現,這些角嘴海雀吃進肚子里的塑料顆粒帶有濃度極高的有毒物質,是正常海水含量的一百萬倍。

塑料跟所有的碳氫化合物一樣,安卓迪說:「最後都不可避免會生物降解,但因為速度非常緩慢,幾乎沒有任何影響。然而,它們卻可在合理的時間範圍內光分解。」

「我們推測塑料會愈磨愈小,最後變成某種粉末。可是我們也發現,它們的體積愈來愈小,所製造的問題卻會愈來愈大。」

「從河川流進海洋的所有東西,」摩爾船長對乘客說,「最後都會到這裏。」在科學發展之初,地質學家也對學生講過一模一樣的話,只不過當時他們是在形容一種勢不可當的侵蝕過程,講的是山脈終究會溶解成鹽分與細粒,小到足以流進大海,然後一層層堆積,在遙遠的未來形成岩塊。然而,摩爾所說的卻是一種溢流與沉積的形式,是在過去五十億年的地質年代里從來沒有見過的形式,不過今後可能就不再陌生了。

「埃及金字塔能夠保存玉米、種子,甚至像頭髮這樣的人體組織,就是因為裏面阻絕了陽光,也幾乎沒有氧氣與水分。」安卓迪個性溫和、嚴謹,有一張寬闊的大臉,說起話來清脆快速,條理分明,非常有說服力。「我們的垃圾場和金字塔有一點像,埋在裏面的塑料接觸不到水分、陽光和氧氣,就可以長時間完整保存下來。如果塑料沉入海底被沉積物包覆,情況也類似,因為在海底沒有氧氣,而且非常寒冷。」

然而,普利茅斯的歷史主要還是在城市邊緣,也就是普利姆河與泰馬河交會形成的天然港口,兩條河川在此匯流之後,流入英吉利海峽與大西洋。這裏正是清教徒移民向美洲出發的普利茅斯港。他們漂洋過海之後,將他們在美洲登陸的地方同樣命名為普利茅斯,以茲紀念。庫克船長三度航向太平洋的探險船隊,都是從這個港口出發的。弗朗西斯·德瑞克爵士的環球航行旅程,也是從這裏開始的。1831年12月27日,英國皇家小獵犬號從普利茅斯港起航,船上就載著年僅二十一歲的達爾文。

兩年前,摩爾剛從木製傢具加工行業退休。他一生熱愛衝浪,至今頭髮未白,退休后替自己造了一艘船,決定盡情享受計劃中刺|激的提早退休生活。摩爾的父親也會開船,耳濡目染之下,長大后他成了美國海岸警衛隊認證的船長,也組織了一個海洋環境觀測義工團體。他在太平洋上親身體驗過「太平洋大垃圾場」的恐怖之後,就將這個義工團體拓展為現在的艾爾基塔海洋研究基金會,致力於解決長達半個世紀的漂浮垃圾問題。因為在他看到的垃圾當中,有九成是塑料製品。

至於那種合成樹脂顆粒,每年至少有五千五百兆個面世,重量相當於一千一百億千克。摩爾到處都看得到這種塑料合成樹脂顆粒,甚至還在水母和海樽的透明身體里發現了這些小顆粒。這兩種生物都是海洋里最普遍、分佈最廣的濾食性生物,它們跟海鳥一樣,以為這些亮晶晶的彩色顆粒是魚卵,而棕褐色的是磷蝦。天知道現在有幾百兆個像這樣的小顆粒衝進了海里,這些顆粒上面裹覆著去角質的化學物質,大小正好適合這些小生物一口吞噬,然後它們又成為較大生物的食物。

在霍皮族的平頂山南方,矗立著約三千八百米高的舊金山峰。這裡是霍皮族與納瓦霍族的聖山,也是族人心目中神祇的故鄉,神祇就住在白楊樹與花旗杉之間,每年冬天都是一片純潔的雪白,最近幾年除外,因為這裏很少下雪了。在這個乾旱日趨嚴重、氣溫普遍上升的年代,經營滑雪場的業者又想出了新點子,也引起了另一波的法律訴訟。印第安人原本就指控滑雪場里「啷啷」作響的纜車以及累積的財富,褻瀆了這塊聖地。如今他們更進一步褻瀆神明,以廢水製造人造雪,好繼續經營滑雪場。印第安原住民說這無疑是用糞便替神明洗臉。

摩爾和湯普森開始諮詢材料科學專家。東京大學的地球化學家高田英冢專門研究會幹擾內分泌的化學物質,又稱為「性彆扭曲因子」。過去他一直在從事一項令人毛骨悚然的工作:親自研究在東南亞各地的垃圾堆里可以過濾出什麼樣的邪惡物質。如今,他檢驗從日本海和東https://read.99csw.com京灣撈起來的塑料製品。而他的研究報告指出,合成樹脂顆粒與其他塑料碎片在海里就像磁鐵和海綿一樣,吸附了一些耐久的有毒物質,如DDT與多氯聯苯化合物。

最讓摩爾感到震驚的是這些塑料垃圾的來源。1975年,美國國家科學研究院估計,在海上航行的所有船隻,每年丟棄的塑料垃圾總重量高達三千七百噸。最近的研究顯示,光是世界上的商船,每天毫不羞愧地丟下六十三萬九千個塑料容器。不過摩爾發現,商船與軍艦在海上丟棄的塑料垃圾,跟從海邊丟進海洋里的數量相比,不過是小巫見大巫。

我們只知道,現在的塑料要比以前多出很多。20世紀初,普利茅斯的海洋生物學家艾利斯特·哈帝發明了一種工具,可以拖在南極探測船後面,深入海平面十米以下的水域,搜集磷蝦樣本。磷蝦是一種跟螞蟻差不多大、像蝦子一樣的無脊椎動物,幾乎是地球食物鏈的最底層。到了20世紀30年代,他改良這種工具,以用於採集體積更小的浮游生物。新的工具是用葉輪翻轉一條絲制的帶子,有點像是公共洗手間里的紙巾抽取機那種裝置,它能從穿過絲巾的海水中過濾出浮游生物。每一卷絲巾可以搜集約五百海里(九百二十六千米)的樣本。哈帝說服了英國的商船公司,利用商船拖著這個浮游生物連續記錄器,在北大西洋的商船航道穿梭,幾十年下來,搜集了龐大的資料庫,可謂價值連城。而他也因為對海洋科學的貢獻,被授予爵位。

舊金山峰的東邊是更加巍然的落基山脈,西邊則是馬德雷山,這座火山的山巔比落基山脈還要高。或許我們覺得不太可能,但這些龐然巨山有朝一日都將被侵蝕沉入海底,每一塊巨石、露頭、鞍部、山巔與峽谷峭壁,無一倖免。原本隆起的高地山脈都將化為塵埃,岩石里溶解出來的礦物質可以保持海水裡的鹽分,土壤里散發出來的養分世代滋養著新的海洋生物,而前一個世代則消失在土壤的沉積層底。

「既然包裝食物的用意是要阻絕食物與細菌接觸,」安卓迪說,「用那種會促使微生物滋長的塑料來打包剩菜,聽起來似乎不太高明。」

到了2005年,這個太平洋環流垃圾場已經有兩千六百萬平方千米,接近非洲的面積。這還不是唯一的一個,地球上還有其他六個主要的熱帶海洋環流地帶,每一個都形成了醜陋的垃圾漩渦。「二戰」之後,塑料在這個世界上從一個小小的種子爆開,然後就像宇宙大爆炸一樣,一直持續擴張。就算現在立刻終止生產,這種持久性驚人的物質已有駭人的數量在這個世界上流通。摩爾相信,漂流的塑料殘骸已經佔據全球海面。這種情況還會持續多久呢?為了不讓這個世界繼續被塑料團團包住,有沒有其他比較無害、沒有這麼不朽的替代品可以讓人類使用呢?

他看了一眼布朗顯微鏡下從芬蘭送來的樣本,可能來自某種植物的一條綠色纖維,橫跨了三條可能不是來自植物的亮藍色細線。他坐到實驗台邊,腳下的登山靴勾住一張凳子。「這樣說好了。即使所有的人類活動都在明天中止,突然間,再也沒有人製造塑料產品,世界上就只剩下業已存在的塑料。但以我們目前觀察到的情況,生物可能得要一直煩惱塑料分解的問題,也許要花上一千年或更久才能解決。」

每一瓶產品的標籤上,成分的前三項里一定有「超細微聚乙烯顆粒」或「聚乙烯微粒子」或「聚乙烯珠」。有些甚至就只標示「聚乙烯」。

「而且那還是控制最完善的實驗室環境,在現實生活中找不到這樣的條件,」安卓迪說,「塑料問世的時間還不夠久,微生物也還沒有發展出可以處理塑料的,因此它們只能生物降解塑料中的分子量最低的部分。」換言之,也就是體積最小且已碎裂的聚合分子鏈。儘管以天然植物糖製造的真正可生物降解的塑料,還有利用細菌生產的可生物降解的聚酯都已經問世,但是要完全取代以石油為基礎的原始塑料,概率不算太高。

在湯普森位於普利茅斯大學的實驗室里,研究生馬克·布朗從透明封口袋裡拿出用錫箔紙包裝的沙灘樣本,仔細打開來。這是國外同僚寄過來檢驗的樣本。他先將樣本放進玻璃分離漏斗,注滿濃縮的海鹽溶劑,讓塑料顆粒浮上來。接著他又分離出一些他認為可以辨識的東西,例如無所不在的彩色棉花棒棍子,放在顯微鏡下檢驗。若真的是很不尋常的東西,就得仰賴傅立葉轉換紅外光譜儀。

這樣的處理方式一直都沒有問題,直到20世紀中葉,丟到山下的垃圾不再消失。於是霍皮族人被愈堆愈高的垃圾圍繞,裏面都是一些不會遭到自然侵蝕的新垃圾。這些垃圾只有在被風吹進沙漠時才會從山下消失,即使被吹走了,垃圾還是在那裡,或許是卡在鼠尾草或梅絲葵的枝芽上,或是被仙人掌刺穿透,掛在樹上。

「塑料仍然是塑料,原料也還是一種聚合物。聚乙烯無法在任何可以預見的時間內分解,海洋環境中也沒有任何機制可以花那麼長的時間來將它們生物降解。」他這樣總結道,就算漁網可以光分解,有助於海洋哺乳類動物的生存,它們的粉末殘渣也還是留在海里,終究會被濾食性動物發現。

「地質突變與壓力會把塑料變成其他的東西,就像很久以前埋在泥沼里的樹木一樣。是地質過程將它們變成石油與炭,而不是分解。或許高密度的塑料也會變成類似的東西。它們終究還是會改變,因為改變正是自然的特點,沒有什麼是恆久不變的。」

這裏的正式名稱是「北太平洋副熱帶環流地帶」,不過摩爾很快就知道海洋學家替它取了另外一個名字,「太平洋大垃圾場」。摩爾船長覺得自己好像跳進了一鍋垃圾湯,從環太平洋地區半數國家吹到海里的東西,最後幾乎都集中在九-九-藏-書這裏,緩慢地繞圈,流向範圍日益擴大、愈來愈可怕的工業排泄垃圾水坑。摩爾和他的船員花了一整個星期才穿過這片相當於一個小型大陸的海域,海面上漂滿了各種廢棄物,跟北極破冰船穿過大塊碎冰沒有兩樣。唯一的差別是浮在他們周圍的不是冰塊,而是令人觸目驚心的杯子、瓶蓋、糾結的漁網和單纖維絲、大塊的泡棉包裝材料、六罐裝啤酒的塑料環、泄氣的氣球、包三明治的保鮮膜,還有數不勝數的破塑料袋。

他發現世界上的垃圾掩埋場里還沒有被塑料製品塞爆的真正原因,是大部分的塑料垃圾都被傾倒進了海里。摩爾在北太平洋環流地帶採樣了幾年之後,確定海上漂浮殘骸里有百分之八十都來自陸地。可能是從垃圾車或掩埋場吹到海里的,也可能是火車運送貨櫃時掉下來,然後被雨水衝進排水管,沿河而下或乘風而起,最後都落到了這個範圍愈來愈大的環流區。

每次檢驗都要花一個鐘頭才能完成。結果,其中大約三分之一是天然纖維,如海草,另外三分之一是塑料,剩下的三分之一則是不知名物質。也就是說這些不知名物質,在現有的聚合物資料庫里還找不到匹配的數據,可能是顆粒在水裡浸泡太久導致顏色分解,也可能是顆粒太小以至於儀器無法辨識。這個儀器所能分析的最小碎片為二十微米,大概比人類的頭髮還要細一點而已。

「這幾年,幾乎在每一座沙灘上都可以看到這種東西,顯然是從某間工廠里流出來的。」然而,附近卻沒有任何塑料工廠。這些小顆粒一定是乘著洋流漂流,經過長距離的跋涉,在風與潮汐的收集下,最後才在這裏上岸,並按大小排列整齊。

不過,還是會產生兩個問題。第一,塑料在水裡要很長的時間才會光分解。在陸地上,塑料在陽光下會吸收紅外線的輻射熱量,溫度很快就會比四周的空氣高。可是在海里,不但有水降溫,而且攀附在塑料表面的藻類也有隔絕陽光的功能。

他輕快地笑了一下。「當然,」他接著說,「我們對於海底這個深度的微生物了解並不多,也許那裡有厭氧的有機物可以生物降解塑料。這也不是什麼不可思議的事情,只是從來沒有人搭乘潛水器深入海底去探測分析。不過據觀察,似乎不太可能,所以我們預期塑料在海底的分解速度會更緩慢,所花的時間可能要多好幾倍,甚至是十次方的倍數。」十次方的倍數,那豈不是十乘以十以上?到底要多久呢?一千年?一萬年?

「這些東西是合成樹脂顆粒,是塑料製品的原料,這些小顆粒熔解之後,就可以做出各種東西。」他向前走了幾步路,又撈起了滿手沙,這一次有更多相同的塑料顆粒,淡藍色、綠色、紅色、棕褐色的。據他估計,每一捧沙子里就有百分之二十是塑料,其中至少有三十個是這種塑料顆粒。

英格蘭西南方的普利茅斯港已經從英國的觀光城鎮名單上除名了。在「二戰」之前,這個港市還具備資格。1941年3月和4月里的六個夜晚,納粹空襲炸毀了七萬五千棟房屋,如今稱之為「普利茅斯大轟炸」。遭到摧毀的市中心在戰後重建,一排排現代的混凝土建築疊加在普利茅斯蜿蜒的石板路巷道上,這座城市的中世紀歷史也被掩埋在記憶里。

塑料卻不是這麼一回事。如果沒有清理垃圾的話,大家看到的會更加直觀。從1000年以來,在北亞利桑那州的霍皮印第安保留區就一直有人類居住,比現今美國境內的其他地區都要更久。主要的霍皮村莊坐落在三個平頂山頭,有三百六十度的全景視野,俯瞰周圍的沙漠。幾個世紀以來,霍皮族人都往平頂山下丟垃圾,包括食物殘渣與破碎的陶瓷瓦片。草原狼和禿鷹會吃掉食物殘渣,至於陶土碎片則混入泥土中,回歸原始大地。

就算這個方法能夠奏效,就算人類徹底消失,再也不會製造任何合成樹脂,那些已經生產出來的塑料還是會長存。問題是存在多久?

沒有人知道,因為到目前為止,還沒有任何塑料會自然死亡。現在的微生物在植物出現之後,也花了很長時間才學會如何吞噬木質素與纖維素,最近它們又學會了吃油。不過還沒有任何微生物會吃塑料,因為對演化來說,五十年的時間太短了,並不足以發展出必要的生化條件。

「去角質顆粒,是一種讓你在洗澡時可以按摩身體的細微顆粒。」他隨手拿起一支桃紅色的聖甫斯杏仁磨砂膏,上面的標籤寫著,「百分之百純天然去角質顆粒」。「這個東西還算好。這種細小顆粒真的是磨碎的荷荷巴籽與核桃殼。」有些標榜天然的品牌使用葡萄籽、杏桃外殼、粗糖或海鹽。「至於其他的,」他用手掃了一圈說,「全都是塑料。」

摩爾第一次航行一千六百千米橫越環流地帶時,粗估每一百平方米的海面上有兩百三十克左右的漂浮物,那這片海域約有三百萬噸的塑料垃圾。這個估計跟美國海軍估算的結果相去不遠。而且這令他瞠目結舌的數據還僅是開始而已,畢竟這隻代表肉眼可以看得見的塑料,還有數量更大、難以估算的塑料碎片因有太多的藻類與藤壼附著而沉入海底。1998年,摩爾回到這裏,這次帶著一種拖在船尾的工具,有點類似哈帝搜集磷蝦樣本的工具,得到的結果令人難以想象,在海面上,塑料的重量超過了浮游生物。

另外一個障礙是,即使幽靈漁網是用可以光分解的塑料製造,並且在纏住海豚使其淹死之前就解體,但是它們的化學性質經過數百年乃至數千年都不會有任何改變。

湯普森的研究團隊發現,如同海浪與潮汐日復一日洗刷海岸,從而將岩石磨成沙灘的緩慢機械作用,如今也發生在塑料身上。那些在浪頭上載沉載浮、體積最大也最顯眼的物品,漸漸愈變愈小。然而,就算這些塑料都磨成了小碎屑,也沒有出現任何生物降解的跡象。