二 群體

(一)與陌生人相見

許多宗教都意識到,進食的時刻特別適合進行道德教化,或許是馬上有東西可吃的前景會誘使人們收起平時的抗拒心理,面對桌上的美味佳肴,我們會禁不住想對他人也慷慨一番。宗教也充分了解我們非思想性的口腹之慾,知道不能單靠言辭這樣的媒介讓我們棄惡向善。它們也認識到,用餐時的人們是一群被逮住的聽眾,他們更可能會交替吸納精神的和物質的營養,所以宗教慣於把餐飲場所變成喬裝打扮的道德課堂。我們還沒有咂第一口酒,它們就讓大家停下,先說出一個想法,讓這個想法像藥片一樣隨著液體一起吞下。在兩道菜之間,藉著大家滿足的神情,它們會讓我們聽一段說教。宗教還會用具體種類的飯菜和飲料來指代抽象的概念,比如,會告訴基督教徒,麵包代表了基督神聖的身體;也告訴猶太教徒,逾越節上那盤切碎的蘋果和堅果就是他們被奴役的先人用來建造埃及倉庫的灰泥;還告訴禪宗佛教徒,杯中緩慢泡製的茶水正好象徵了輪迴世界中福分無常曇花一現的本質。

在成為禮拜儀式前,彌撒就是聚餐。

單純從錢財的角度看,我們比起先輩們可要慷慨很多了,畢竟已把自己收入的一半用於公共福利目的。但是,我們這樣做時卻幾乎沒有意識到這一點,因為大家是通過稅收體系這個匿名機構轉移財富的。什麼時候真的想到這一點時,那也很可能是我們心懷憤怒,覺得自己的錢被用來供養了不必要的官僚機構,或者用來採購了導彈。我們的稅收也為社會中不那麼幸運的人採購了乾淨的被單、食物、住所、每日用量的胰島素,但我們很少感覺到自身與這些人有什麼直接聯繫。不管是捐贈者還是受贈者,誰也未曾覺得有必要說聲「請吧」或者「謝謝」。我們的捐贈從來沒有像基督時代曾經的那樣,被定格為互相依存關係中的生命線,而在曾經構想的那種精緻複雜的關係中,該生命線對受贈者有實際好處,對捐贈者也是有精神收益的。

這裡有必要講一講餐飲的問題,因為現代生活中群體歸屬感的缺失也反映在我們吃喝的方式上。當然,現代世界並不缺乏高朋滿座觥籌交錯的場所,城市照例仗其飯店餐館的數量和質量而引以為豪。可是,值得關注的是,幾乎到處都缺少那些可以幫我們把陌生人變成朋友的場所。

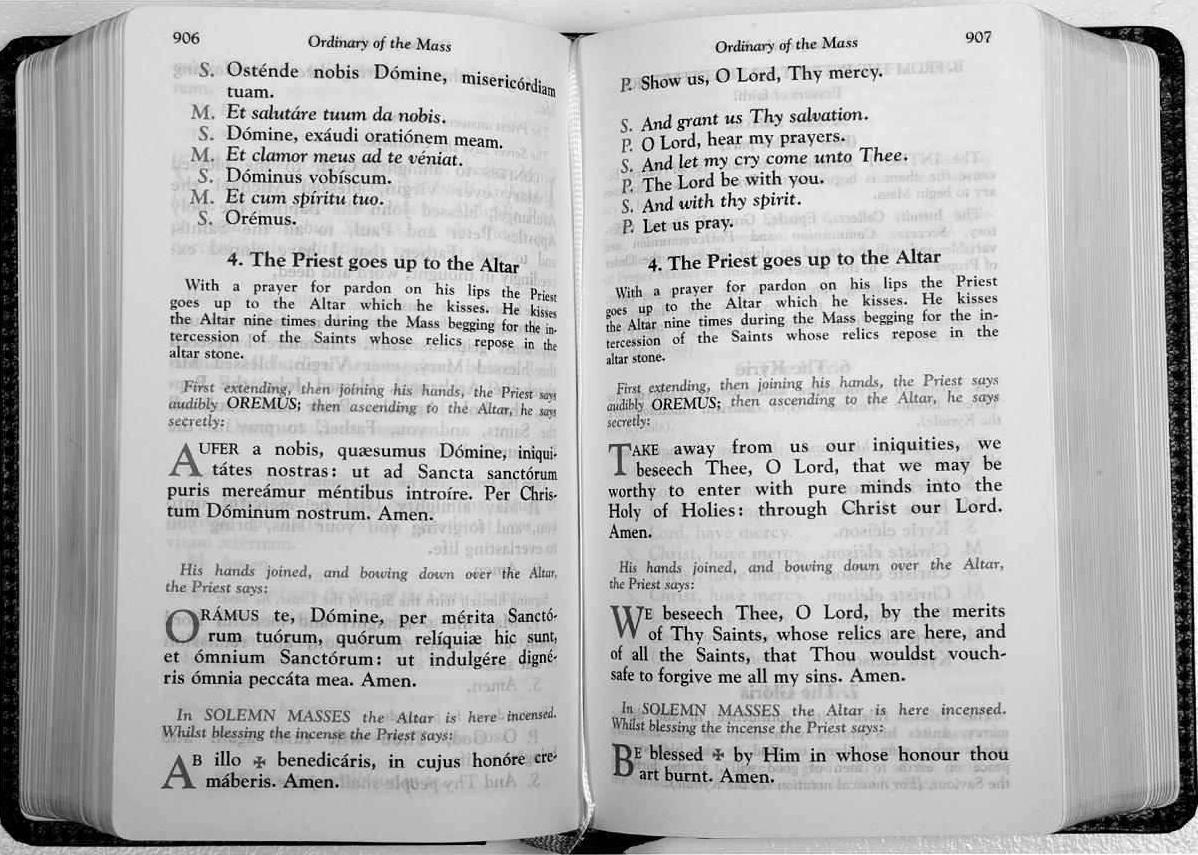

賓客們在「博愛餐館」落座后,會發現面前擺著指南手冊,其中列明了餐飲時的行為規範,這本手冊也許會使人聯想起猶太教的《哈加達》或者天主教的彌撒書。這裏決不會把哪個人扔在一邊,任其自己摸索與人談笑甚歡的門道,就好像在猶太教的逾越節晚餐或者基督教的聖餐上,決不會讓參与的教友自己去跌跌撞撞地瞎摸和胡猜以色列各部落的歷史片段,或者就此來實現與上帝的契合交融。

有鑑於如此這般的勢利眼光,毫不奇怪的是,我們中很多人在選擇投身職業生涯時,誠可謂帶著某種復讎之心。在這個世界中,既然大家都把職場成功當作頭號標記,藉此不僅謀得安身立命的經濟資源,而且贏得令自己心花怒放的羡慕目光,那麼,埋首專註于職場工作,對其他一切幾乎都不聞不問,便是一條貌似充分有理的策略。

這一餐館將有一扇開放的門,進場費用較低,內部設計引人入勝。在座位安排方面,通常讓我們彼此分割的族裔及其他圈圈都會被打破,家人和夫婦都會被分開,非親緣關係會重於親緣關係。每個人都可心安理得地接近他人並與他人搭話,不必擔心遭到冷遇或者受到責難。客人們單純依靠佔有共同的空間,就能像在教堂中一樣,發出自己歸於群體、忠於友誼的信號。

在這個世俗的年代,我們經常想當然地以為,熱愛家庭與群體歸屬必然是同一的。現代政客們談論修復社會的宏願時,即把家庭稱頌為群體生活的核心象徵。然而,基督教在這方面卻更加明智,也更少煽情,因為它承認,對家庭的依戀實際上可能會縮小我們愛心的圈子,會轉移我們對更大事務的關注,比如,會妨礙我們去理解自己與全體人類的關係,妨礙我們去學會在熱愛親人之外也熱愛普通朋輩read•99csw.com。

過去,我們結識他人,是因為自己別無選擇,只得向人求助,當然反過來人家也會求助於我們。樂善好施是前現代生活中不可或缺的一部分,當時的世界里,沒有醫療保障、失業保險、公共房屋、消費信貸,向一個半生不熟的人借點錢,或者給流浪乞丐施捨一點,乃是司空見慣無可避免之事。要是街上有個病人、弱者、迷路人或者無家可歸者走過來,當年的路人可不會立刻轉頭移開目光,心想政府有關部門會處理這個問題的。

人為的作品仍可打開通向真摯感情的大門。關於如何舉行彌撒,1962年版《羅馬彌撒經書》載有拉丁文和英文訓令。

4

有一種失落令現代社會感受得尤為深切,那就是群體感的失卻。我們往往會猜想,曾經存在過某種守望相助的鄰里關係,可惜它後來被冷漠無情的匿名社會關係取代了。在如今這個匿名社會裡,人們尋求相互間的交流接觸基本上只是為了特定的個人目的,如出於經濟上謀利、社會上晉陞或者感情上愛戀的需要。

這本博愛指南將會指導就餐賓客在哪些預先規定的話題上應該交談多長時間。正如《哈加達》規定,逾越節晚餐禮儀上在場年紀最小的孩子只能問那些人所共知的問題(「為什麼今晚不同於所有其他夜晚?」「我們為什麼要吃未經發酵的麵包和苦菜?」等等)。博愛指南上的談話要點也是為具體的目標而精心炮製,藉以哄勸賓客們迴避那些語含傲慢的套話(「你做什麼工作?」「你孩子上什麼學校?」),使之更加真誠地袒露自己的內心世界(「什麼事情令你懊悔不迭?」「你無法寬恕哪個人?」「你害怕什麼?」)。這樣的聖餐儀式將如彌撒場合一樣,會激發起最為深切的博愛善心,從而能夠讓人以深沉博大的悲憫胸懷來關心同類生命的生存狀態。

從彌撒可以學到的最後一點啟示跟彌撒的歷史密切相關。在彌撒成為禮拜儀式之前,在教徒們坐在位子上面朝祭台、祭台後的神父手持餅酒之前,彌撒就是一次普通的會餐。如今我們所知的聖餐最初只是一種聚會,早期的基督教團體為了慶祝最後的晚餐,放下手中的工作和家務,圍桌而坐,桌上一般放滿了酒、羊肉,還有一片片未經發酵的麵包。在這裏,大家交談、祈禱、重申對耶穌以及對各自的義務。正如猶太人有安息日餐,基督教徒也理解到,只有當我們口腹之慾得到滿足時,我們才往往最願意讓自己的頭腦去關注他人的需要。為了弘揚那個最重要的基督教美德,這些餐會因此被稱為「團圓筵」(或稱「愛筵」),在耶穌死後至公元364年老底嘉會議之間這段時間里,基督教團體定期舉辦這樣的愛筵。只是在有人抱怨某些筵席過分豐盛縱情之後,早期的教會最終作出了那個令人扼腕的決定,即「團圓筵」應當加以禁止,信眾應當在家裡與家人共餐,餐畢之後再出來聚會參加如今我們所知的聖餐這一精神性宴飲。

通過集體會餐這樣的簡單舉措來修補現代社會結構中的某些破碎裂痕,這種想法會引起某些人的反感,因為他們更相信通過立法力量和政治手段來解決社會問題。不過,這些餐館並非傳統政治方法的替代品,卻會構成我們所設想的人際關係人性化過程中的優先步驟,目的在於讓大家更加自然地與周圍群體進行交往,且在輕鬆自願的狀態下,放棄我們原先的自私自利、種族主義、好鬥成性、畏首畏尾、惴惴不安等心理衝動,須知,這些衝動正是傳統政治所關注的諸多問題之根源。

食物不是最重要的東西:杜喬·迪·博寧塞尼亞,《最後的晚餐》,1442年。

儘管當今的餐館也沒有少講朋友相聚的好話,但它們所提供的不過是某種不足以解渴的虛幻景象而已。諸多夜晚光顧餐館的人表示,這些地方一定是逃離匿名、擺脫冷漠的好去處,但事實上,它們沒有什麼系統的途徑來讓顧客們相互認識,來消除他們相互間的猜疑,來打破致使人們彼此隔離的藩籬,來讓九九藏書他們敞開心靈並傾訴自己的脆弱心理。全部的焦點就是盤中食物和背景裝潢,而不再是創造機會努力延伸博愛和加深情義。餐館與家裡一樣,一旦吃東西本身變成了主要的吸引力,人們關心的只是小牛肉片的紋理或者密生西葫蘆的水分,那麼可以肯定必然是哪個方面出了問題。

3

儘管我們可能已經離群索居,但顯然還沒有放棄要與他人建立關係的全部希望。在現代城市寂寞的峽谷中,沒有哪種感情比「愛」更受到敬重。然而,這不是宗教所言說的愛,不是那種天下一家的人類大愛,而是一種包藏嫉妒的、對象限定的、最終也更小氣的愛。這種浪漫的愛驅使我們瘋狂地追求單獨的某個人,期望與之達成一種畢生的交融關係,而且,這個特定的人將讓我們不再有需要去面對普天下的其他人。

誠然,對無神論者而言,天主教的彌撒並非理想的聚會場所,那裡的大多數對話要麼有悖于理性,要麼乾脆就無法聽懂。彌撒延續的時間也很長,直讓人昏昏欲睡難以克制。可是,這個儀式仍然充滿了諸多要素,能夠潤物細無聲地增強聚會教徒之間關愛的紐帶。無神論者理應研究這些要素,不時還可加以借鑒,轉用到世俗生活當中。

假如更細緻地考察現代異化之原因,我們的孤獨感一定程度上可以歸結為單純的數字問題。這個星球上生活著幾十億的人口,這就使得跟陌生人搭話這樣的想法比起人煙稀少的年代要更加可怕,因為社交的深入程度似乎與人口的密度呈反比關係。一般而言,我們與他人欣然交談,其隱含的前提是,我們也可以選擇徹底迴避這一交談對象。貝都因人的帳篷周圍,方圓一百公里都是荒涼孤寂的沙漠,他當然會有心理動力,向每一位路過的陌生人提供熱忱的歡迎。可是,對於同時代居於城市的人而言,儘管他同樣的心地善良、熱情好客,但為了維持起碼的內心寧靜,他就必須對身邊的同類表現出熟視無睹的神情,哪怕這數以百萬計的人群就在你周遭幾厘米外吃喝拉撒、睡覺做|愛、爭吵不休、生老病死。

如果我們在彌撒期間既沒有打瞌睡又的確領悟了其中的教益,那麼待其收場時,至少在一定程度上,彌撒應已成功地把我們從習以為常的自我中心主義刀刃上解救了下來。它也應已留給我們若干啟示,可用來修補現代世界某些積習已深的流弊。

過去,我們感覺與鄰里鄉親關係熱絡,部分原因在於他們往往也是我們勞動中的夥伴、工作中的同事。當時的家不會永遠是早出晚歸的匿名宿舍,鄉鄰之間相互熟識並非因為大家都是語言交流的大師,而是因為需要一起曬收乾草、翻蓋校舍屋頂,而這種活動自然會在不知不覺之間強化彼此的關係。然而,資本主義決不會長久容忍本地生產和鄉間作坊,它甚至會巴望我們完全不跟周圍鄰居接觸,因為它擔心鄰居們可能把我們堵截在上班的路上,或者妨礙我們完成一宗網上購物的交易。

天主教培養群體歸屬感是從場景建設開始的。它先是劃出一塊地,四周立起牆壁,再宣告,四牆以內的範圍將樹立一套與眾不同的價值觀,這些價值觀會迥然有別於城市辦公間、體育館、起居室這些外部世界通行的觀念。普天下的建築物無不為其主人提供了調節到訪者期望、定下相應行為規矩的種種機會。藝術館為人們默默注視油畫作品的習慣提供了專門的場所,夜總會則讓人們喜歡隨手彈唱的天性得到盡情發揮。對教堂而言,憑藉其諸多高大的木門和刻在門廊周圍的三百尊石天使,給了我們平時少有的機會來斜靠一邊,與陌生人打個招呼而又不至於被認為心懷惡意或者神經錯亂。我們獲得的承諾是,在這裏,套用彌撒進堂式上的致候辭,「上帝的慈愛,聖靈的共融」與到場的教友同在。教會將其日久天長所積累的無上聲譽、深厚學養和建築輝煌給予我們,讓我們放下羞怯之心,向陌生人壯膽敞開自己的心靈。

此外,還有一個我們如何與他人接近的問題。通常,我們與他人相見是在通勤的軌道交通車廂里,在摩肩接踵的人行道上,在機場人群集聚的大廳內。這些公共空間加在一起,投射出一個我身渺小無足輕重的畫面,會讓我們自慚形穢,很難再有能耐去堅信,每個人必然都是血肉豐|滿、https://read.99csw.com個性獨具的萬物靈長。沿著倫敦鬧市牛津街走上一程或者在芝加哥奧黑爾機場換乘一次,恐怕你就很難再對大寫的人性寄以厚望。

現代社會有時候也會讓我們接觸到某種群體,可這種群體本質上也還是在膜拜職場成功。某晚會上,當人們問「你做什麼工作?」我們感覺自己在梳妝打扮試探門路,如何回答上述問題將決定,是會受到熱烈歡迎還是從此被徹底拋棄。在這些徒有共享之名、實則充滿攀比的聚會上,只有我們身上的某些東西才真的能折換成通用的貨幣,用來買到陌生人的殷勤奉承。尤其能起作用的就是我們名片上的頭銜,於是,那些選擇終生看孩子、寫詩歌、種果樹的人一定會醒悟到,自己已經違逆了權貴階層的流行風尚,因此只配在邊緣地帶自生自滅。

如此一來,酒足飯飽的客人們在離開餐館時,往往與進來時差不多,用餐的經歷無非強化了原有的圈子壁壘。餐館飯店如同現代城市中的諸多機構一樣,也許擅長將人們聚攏到同一個地方,但一旦大家到了那裡,它們卻待客乏術,無法鼓勵客人進行有益的彼此交往。

不過,教會所做的並非只是宣告說世俗的成功無關緊要,它還是用了各種方法讓我們想象到,沒有世俗成功我們照樣可以得到幸福。教會充分理解為何人們醉心於世俗功名,所以它設定了某些條件,讓我們能夠在這些條件範圍內,心甘情願地放棄自己對等級地位和名利頭銜的眷戀。教會似乎清楚,我們之所以費盡心機要再上層樓,主要是因為擔心,假如沒有高位會落到何等的地步,自己會不會被剝去尊嚴、仰仗他人的施捨、失去朋友而門可羅雀、不得不在令人心灰意懶的低劣環境中了此殘生。

幻想遇到一個人,從此不再需要去面對其他人。

6

第二點,彌撒隱含了一個啟示,即應當重視提出一些用以指導人們相互交往的規矩。彌撒經書對彌撒的禮拜過程作出了指南性規定,要求集會的教徒們在特定的節點或仰視,或起立,或下跪,或歌唱,或禱告,或飲食,這些關於禮拜儀式的複雜規定證明了人性的一個基本側面,即有必要對人與人之間的行為方式加以指導。為了保證能夠打造豐富且有尊嚴的人際紐帶,制訂一套嚴格編排的活動程序,比起放任一個團隊毫無目標地自行交往,可能會有更好的效果。

「博愛餐館」,此乃聖餐和基督教會餐傳統的世俗傳承。

2

藉助「博愛餐館」,我們對陌生人的恐懼將會消散,窮人與富人,黑人與白人,虔信者與世俗者,偏執者與平衡者,打工者與管理者,科學家與藝術家,都將同桌共餐。原先那種只從既有關係中獲得全部滿足的自我幽閉壓力將會消解,同樣消解的還有那種削尖腦袋、巴結所謂精英圈子、總想攀高枝的心理欲求。

既然已經知道了彌撒的好處,也了解了當今宴飲方式的缺點,我們便能夠設想一下理想的未來餐館,這個「博愛餐館」將可真正體現聖餐中最深奧的用心。

贖罪日,以色列的猶太人身著傳統的白色服裝,走在耶路撒冷空蕩的街上前往猶太會堂。

由於大家都封閉在「蠶繭」一般的狹隘空間里,我們想象並體味他人境況的主要方式已變成了媒體。於是乎,我們會自然而然地以為,所有的陌生人都是殺人兇手、街頭騙子,或者孌童流氓,而這隻會強化自己的本能衝動,僅僅信任那些既有家族和階級網路已為我們篩選過的少數人。在某些十分罕見的場合,暴風雪、大停電之類的突發事件成功地打破了我們封閉的蠶繭,把我們扔到了陌生的人堆里,這時候,我們往往會驚奇地發現,身邊的公民並沒有表現出一點點要腰斬我們或者猥褻我們孩子的意思,倒是顯得令人難九*九*藏*書以置信的心地善良和樂於助人。

我們將能夠悉心體味他人有關恐懼、內疚、憤怒、抑鬱、苦戀、不貞的講述,這些故事會給你留下某種印象,感到大家都處在一種集體精神錯亂以及不無可愛的脆弱狀態之中。這樣的交談將撩開我們戒備重重的外表,揭示我們大多數人都有點精神失常這一實情,從而使自己擺脫某些關於他人生活的失真想象,並且獲得心理的動力,去向同樣備受折磨的旁人伸出援手。

5

聚會教徒的人員構成也別開生面。出席者一般不會整齊劃一,擁有相同的年齡、種族背景、職業類型、教育程度、收入水平。他們不過是隨意的組合,純由某些共守的價值觀念將不同的心靈聯結在一起。平時我們都分別活動於各異的經濟和社會小團體中,而彌撒卻積極地打破這種隔閡,將大家匯入寬闊的人性海洋。

這些啟示中,首要的一點是,應當把人們帶到教堂之類的獨特場合,這種別緻的地點本身應該足夠吸引人,足以喚起人們合群的熱情。它應該激發到訪者放下平時那顆畏首畏尾患得患失的心靈,轉而快樂地沉浸到與集體打成一片的精神中。在大多數現代社區中心,此等場景不大可能出現,因為相當自相矛盾的是,這些社區中心的外觀就在強化人們的固有想法,讓其覺得加入任何的集體交流活動確實不是明智之舉。

如果說彌撒中那麼多次提及貧窮、悲傷、挫敗、失落,那是因為教會把病患者、弱智者、絕望者、衰老者也視為人性的典型側面,而且更有深意的是,也將其視作我們自己的典型側面,哪怕我們慣於否認這一點。一旦把這些側面呈現給大家,當能夠正視它們時,我們便深感人間需要彼此的關愛。

逾越節晚餐:社會機制在此也發揮作用,與議會或法庭中的社會機制一樣有用和複雜。

到底是什麼侵蝕了我們的群體感?在試圖弄清這個問題時,人們傳統上把一大原因歸結到宗教信仰的私人化身上,這是歐洲和美國19世紀所發生的變遷。歷史學家提出,我們開始無視鄰居之時,大致就是不再聚在一起敬拜上帝之日。透過這種推斷,我們更應探討一個實質性問題,即在變遷之前,宗教為強化人們的群體歸屬感都做了些什麼呢?更現實地說,世俗社會如果不依賴那個曾經捆綁在一起的神學上層建築,到底有沒有可能重拾這種群體歸屬感?換言之,是否可能恢復群體歸屬感,同時又不必站在宗教的基礎上呢?

正因如此,我們可能開始領悟,自己不必那樣瘋狂地工作,因為我們看到,自己希望通過職場成功去贏得的尊重和安全,已經可以在這個溫暖感人的群體中獲得,該群體張開雙臂歡迎我們,絲毫沒有設立任何世俗的門檻。

我們得益於擁有那些宣講用餐規矩的書籍。此《來自巴塞羅那的哈加達》(約1350年)是一本有關程序嚴格的逾越節晚餐的訓導手冊,旨在宣講猶太歷史教訓並激發群體歸屬感。

我們之所以有這種懷舊心態,部分原因是痛感當今的人們不願意向困頓之輩施予援手給予救濟,但也可能是有感於某些較輕微的社會冷漠現象,例如,人們不再在街上相互打招呼,或者不再幫助鄰居老人買東西。我們生活在茫茫無邊的城市裡,卻不過被囚禁在按照教育、階級和職業劃定的封閉圈子內,並且慣於把其他人等視為站在對立面的敵手,而不是一個同聲相應、同氣相求,乃至自己渴望與其友好相處的夥伴。在公共空間里,跟陌生人隨意搭話簡直就是非同尋常的古怪舉動,一旦年過三十,再交個新朋友恐怕都會讓人相當意外。

宗教似乎非常了解我們的寂寞之心。即使我們很少相信它們所說的來世重生,很少相信它們教義的超自然起源,但還是應當對其表示欽佩,欽佩其深通我們與陌生人之間的隔膜,欽佩其努力化解通常妨礙我https://read.99csw•com們與人溝通交流的那一兩條偏見。

正是抱著此類大群體的追求,教會要求我們把一切對世俗地位的迷戀放諸腦後,它轉而崇尚的是慈愛和施捨這樣的內在價值觀,而不是權力和金錢這樣的外在標記物。在基督教最偉大的成就中,有一項成就是,除了援引和風細雨的神學辯論外,它能夠在不動用任何脅迫手段的情況下,說服君主顯貴和達人大亨,讓其在一個木匠的塑像前屈尊下跪,並且為種田人、掃街者、馬車夫滌足洗腳。

基督教、猶太教、佛教都為主流政治作出了顯著的貢獻,但是,只有在作別現代政治的行動計劃時,它們才對群體歸屬問題顯示出巨大的價值。這些宗教提醒人們,當站在大庭廣眾中間,與百名相識的人一起齊唱讚美詩歌時,當盛大莊重地為一位陌生人洗腳時,當與鄰居圍桌而坐分享燉羊肉並傾心交談時,無不有其價值所在。諸如此類的儀式,決不亞於議會和法庭內的深思熟慮,它們共同把我們這個支離破碎、脆弱不堪的社會凝聚到一起。

在高傲自大的時刻,七宗罪之一的傲慢——奧古斯丁教義中所謂驕傲——會主宰我們的個性,將我們閉鎖起來,從而脫離周圍人群。當我們心心念念之事無非是誇耀自己如何順風順水呼風喚雨時,在他人眼裡我們便變得了無趣味,你不過把周圍人當作了炫耀自身的對象。只有敢於與他人分享自己的憂慮和懊悔時,友誼才會有成長的機會,彌撒儀式便鼓勵人們拋別傲慢。世上有許多我們害怕曝光的紕漏,有許多會招人嘲笑的失誤,也有許多讓狐朋狗友臭味相投的秘密,如此之類原不過是人類生活的正常部分,我們沒有理由在這樣的場合閃爍其詞或者刻意撒謊。彌撒所在的建築物專門用來銘記並尊重普通人的恐懼和弱點,這樣的普通人絕對不是遠古傳說時代屢見不鮮的英雄,絕對不是羅馬軍團里神勇無畏的戰士,也絕對不是古羅馬元老院中的富貴政客。然而,這樣的人最值得被奉為至人,最值得被加冕為王中之王。

會餐時的禮拜儀式對剛參与者而言,開始時無疑會顯得稀奇古怪。然而,他們一定會逐漸領悟到,有見地的行為規範的確會激發人們心中的真切情緒。須知,跟一群人一起跪在石頭地板上,眼睛盯著祭壇,齊聲吟誦「天主啊,我們為信奉你的人祈禱,祈盼他們沐浴在你所賜予的大愛之中,與他人分享並且傳播你的慈愛。我們以耶穌·基督的名義請願,阿門」,這也很難說是油然而生的自然之舉。可是,參加彌撒的善男信女並不把此類有條理、有安排的指令與其宗教對立起來,相反,他們歡迎這些指令,因為它們營造了一種在其他隨便的場合不可能喚起的濃烈感情。

與一群陌生人圍坐在桌邊有個無與倫比的奇特好處,那就是,要想不受懲罰地記恨他們可能會增加一點難度。人際偏見和族群紛爭本源於心不在焉和憑空想象。然而,同餐共飲時促膝而坐,互相傳送著盤子,一起展開餐巾,甚至是請陌生人把鹽遞過來,如此等等,會讓我們難以再對奇裝異服、口音有別的陌生人固守成見,不會再覺得非要把這些異鄉人送回老家或者痛打一頓不可。為了緩解民族衝突,世人出台了諸多堂而皇之的政治決議,可是,真要在互相猜忌的相鄰族群之間培養寬容心,除了強迫他們一起共進晚餐外,恐怕很少還有更加有效的其他方法了。

1

彌撒的天才之處就在於設法逐一矯正這樣的憂慮心。用於舉辦彌撒的建築物幾乎無一例外都富麗堂皇,單從技術上講,它的磚磚瓦瓦全部旨在頌揚人類的平等,然而,建築本身的精美一般要超過宮殿。置身於彌撒的集會行列也令人神往。平時的風尚鼓勵庸庸碌碌、壓抑著豐富的天性,跟人家攀比註定讓自己苦惱不已。越是這樣,人們越想要出人頭地、支配他人,於是,較高的社會地位成了一種工具,藉此可以讓我們脫離自己所憎恨和恐懼的人群。但是,當大教堂內的教友們開始唱響《榮歸主頌》時,我們多會感到,這裏的人群完全不同於在教堂外的購物中心或者破落的交通樞紐站所見到的人群。這裏的陌生人都注視著星星點綴的穹頂,齊聲祈禱:「主啊,福臨人間吧,請以你的榮光,賜予我們力量!」此情此景,應讓我們體會到,人類的生存或許不該太過悲苦猥瑣吧。