四 教育

約翰·斯圖爾特·穆勒:「大學的目標不是要培養技能嫻熟的律師、醫生或者工程師,而是要打造有能力、有修養的人。」

(一)接受何種教育

整個大學里,總共註冊了二十萬名學生,他們在攻讀四百種課程各異的學位。人文系幾個月前才由教育部長和女王的一位外甥剪綵開張,為紀念這次開張儀式,在離廁所不遠的牆壁里,現在還鑲嵌著一塊刻有文字的花崗岩石。

如此設問又把我們帶回到大學的影響力這個問題上,畢竟大學是現代世界里文化的首要捍衛者和生產者。阿諾德和穆勒這些放棄或者懷疑基督教信仰的人曾經懷有熱切的、非宗教的宏大志向,而今日大學用以傳播文化的方法與此等宏大志向根本就格格不入。大學在傳輸關於文化的事實性信息方面倒是積累了無與倫比的技能,但它們完全無意訓練學生去把文化當作智慧的寶庫。這裏所謂「智慧」是指某種知識不僅是真實可靠的,而且也是內在有益的,可以在我們面對生存的無窮挑戰時給我們帶來寬慰,不管挑戰是來自專橫跋扈的老闆還是本人肝臟嚴重的機能障礙。

15世紀《祈禱時間冊》里的彩飾圖,可見靈魂剛從死人體內逸出,魔鬼和聖邁克正在爭搶。

有些教育方法,比如,強調把抽象理念與實際生活聯繫起來,重視清晰明白地解釋經典文本,喜歡抽出重點而不是面面俱到,等等,世俗學者都百般避諱。但這些方法一直都為各路宗教所沿用。在電視機發明之前的漫長歲月里,宗教需要苦苦抗爭,把自己的想法變得生動有趣、切中要害,以便灌輸給耐性不足、心不在焉的聽眾。這樣一路走來,宗教意識到,自己所面臨的最大危險不是概念的過分簡化,反倒是因為聽不懂或者沒感覺導致聽眾喪失興趣不再捧場。宗教也認識到,平白易懂只會保護觀點而不會危害觀點,因為這等於為精英的精神勞動搭建了一個可以藉以安身的平台。基督教相信,自己的訓誡足夠強大有力,會在各不相同的層次同樣得到理解,它們既可以借粗糙的木刻形式向小區教堂里的農夫呈現,也可以在博洛尼亞大學由神學家們用拉丁文來進行探討,而且,每次的重複只會支持和強化其他場合的闡述。

以這些觀念為基礎,先前從未被納入正規教育的諸多科目開始進入歐洲和美國的大學課程體系。原來人們不屑一顧的文學至多只是年輕女子和康復病人的消遣對象,到了19世紀下半葉,在西方大學里,它已被確認為一門值得分析的嚴肅學問。小說和詩歌之所以獲得前所未有的聲譽,是因為有人以為,這些文藝作品很像福音書,能夠于感情激越的敘事中傳達所蘊含的複雜道德啟示,也因此可以觸發潛移默化的心靈呼應和自我反省。喬治·戈登作為文學墨頓教授,在其1922年牛津大學首場講座中強調了天將降臨之大任:「英國病了,……英國文學必須出面拯救。如我所見,教會已經失敗,而社會的救治總是起效緩慢,故此,英國文學現在肩負三重使命:我覺得仍然還有娛樂功能,還有教誨功能,但另外尤為重要的是,應當救治我們的心靈並且治愈這個國家。」

1

這塊石板借用馬修·阿諾德對文化的著名定義,刻著「『舉世說得最好、想得最深』的家園」。這句引語一定非常契合該所大學的心聲,因為它另見於本科生入學手冊以及地下咖啡廳飲料機旁的壁畫中。

未來重新設計的大學依然會取材於傳統大學所加工利用的豐富文化寶庫,也還會同樣地鼓勵人們研究小說、歷史、戲劇、繪畫等等。不過,它們在教授這些材料時會採用新的視角,即旨在啟迪學生的生活,而不只是激勵他們追求單純學術目標。故此,《安娜·卡列尼娜》和《包法利夫人》會歸到一門理解婚姻中矛盾的課程中,而不會放到專論19世紀小說敘事趨勢的課程中。同樣,有關伊壁鳩魯和塞內加的推薦書目會出現在關於死亡的read.99csw.com課程大綱中,而不會現身於關於希臘化時期哲學的專項考察中。

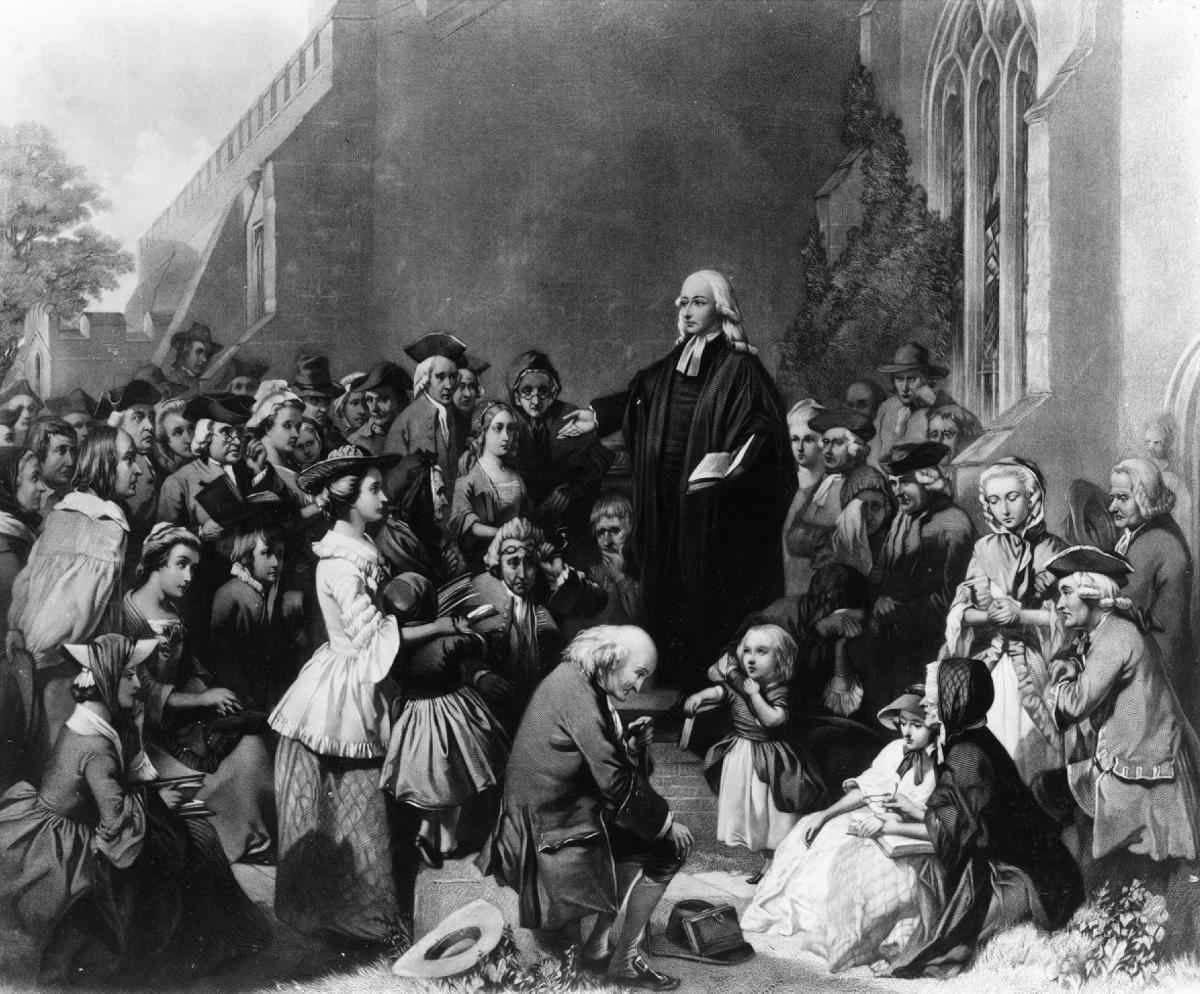

按照其自己的標準,基督教因此別無選擇,只能將教育的側重點轉向直截了當的問題:我們如何才能設法共同生活在一起?我們應當如何寬容他人的缺點?我們如何能夠接受自身的不足並且平息自己的憤怒?一定程度的急切道德說教是一種需要而非一種侮辱。基督教教育與世俗教育之間的區別特別明顯地體現於各自典型的教授方式:世俗教育作講課,而基督教作佈道。就其意圖而言,我們可以說一方涉及傳遞信息,另一方則涉及改變我們的生活。佈道就其本質而論,假定其聽眾在某些要緊的方面正處於迷失的狀態。英國18世紀最著名的佈道者之一約翰·韋斯利所作的佈道有:「論和善待人」,「論聽從父母」,「論探望病人」,「論謹防偏執」。單從這些佈道名稱便可看出,基督教致力於就靈魂日常遭遇的大量挑戰向人提供務實的忠告。且不論韋斯利的佈道是否可以靠其內容而吸引無神論者,但它們如同其他基督教文本一樣,成功地把知識歸類到了有用的題目之下。

例如,獲得哲學學士學位的資格要求僅限於熟悉形而上學的中心議題(實體、個體化、共相),並完成一篇有關奎因、弗雷格或普特南之意向性概念的畢業論文。英國文學專業同等級的學位則頒給那些學生,只要他們從意象和詮釋的角度順利地理解《荒原》,並且梳理清楚塞內加的戲劇理論對詹姆斯一世時期戲劇發展的影響。

這是在聲稱文化可以取代經文,比如,《米德爾馬契》可以接過原先由讚美詩所履行的責任,叔本華的隨筆可以滿足原本由聖奧古斯丁的《上帝之城》所滿足的需求。此番主張把打破神像與志存高遠雜糅到一起,仍不免給人異乎尋常或者荒唐可笑之感。

很少有東西像教育這樣深得世俗社會的青睞。自打啟蒙運動以來,教育(從小學一直到大學)便被描述為一種最有效的手段,可以治愈眾多最嚴重的社會弊病,也可以藉此打造一個文明、繁榮、理性的公民群體。

有一小部分勇敢的世俗作家也能夠用同樣具有啟迪性的直白語言來表達思想,最出名者當數精神分析領域的唐納德·溫尼科特、文學領域的拉爾夫·沃爾多·愛默生。然而可惜的是,此類人士鳳毛麟角,而且其中多數還是仰仗原先的宗教背景來塑造和支撐自己的思想感情。溫尼科特早年是循道宗信徒,愛默生則是超驗主義者。

然而,有必要把這些高調言辭放到實地的現實中加以考察,如此要求諒必不算刻薄。從倫敦北部那所現代大學人文系一個普通的星期一下午,可以窺見某些實情。

6

當時的希望是,就其指導人生、弘揚人道、撫慰心靈的能力而言,文化的效力應當不會低於宗教(按當時理解指的是基督教)。歷史、繪畫、哲學思想、文學故事都可加以挖掘藉以提供有關訓導,而這些訓導在倫理指導性和情感影響力方面應與《聖經》所傳授的訓導相差不遠,民眾應能夠獲得脫離了迷信包袱的意義。馬可·奧勒留的箴言、薄伽丘的詩篇、瓦格納的歌劇、特納的繪畫都可成為世俗社會的新聖物。

我們相當熟知世俗大學里所教授的主要人文學科,如歷史、人類學、文學、哲學;也頗為了解這些學科出的那些考試題目,如誰是加洛林王朝那一時期的人,現象學源自何處,愛默生想要什麼?我們也知道如此的教學體制任由受教育者的精神世界自生自滅,或者最多只讓它在私底下發展,比如說當我們與家人在一起時或當我們獨自在鄉間散步時。

我們絕不缺乏可用來取代宗教聖典的文化材料,只是我們在用錯誤的方法對待這份材料。我們不願意以足夠宗教的方式來看待世俗文化,換句話說,我們不願意將其視為人生指南之源泉。許多無神論者如此強烈地反對宗教信仰的內容,乃至他們沒有能夠領會其大有啟發性的、至今不失有效性的總體目標,即要https://read•99csw.com為我們提供關於如何生活的系統勸導。

4

相比之下,基督教從一開始就關心我們迷茫的內心世界,它公開宣布,對於如何去生活這一問題,我們誰也不可能生而知之。我們天生就脆弱易折、喜怒無常、缺乏同情體諒之心、深陷無所不能的幻想之中。世俗的大學教育假定我們能夠擁有一定的良知和平靜,並以此作為其教學理論的出發點,可實際上,我們的天性與這種假定的狀態又何止遠隔萬里?

如此一來,則正如阿諾德和穆勒所期盼的那樣,世俗教育將可望走出到底有什麼用的惶恐陰影,開始重新設計出自己的課程體系,從而直接關注我們最感迫切的個人難題和倫理困境。

選擇這個科系並非純屬偶然,畢竟關於教育能夠改造人類處境的讚美之辭都與人文學科而不是與內分泌學或生物統計學相關聯。人們以為對哲學、歷史、藝術、典籍、語言和文學的學習,可以產生教育體驗中最為複雜微妙以及修身養性的效果。

基督教最偉大的佈道者都是「粗淺」的——這裏用的是該詞的褒義。他們並不拋棄深奧的見解,但卻誠心希望幫助那些前來聽講的人們。

既然如此,為什麼文化取代宗教的觀念在我們聽來卻還是如此怪誕呢?為什麼就不能照著文學藝術中的訓導去生活,正如信仰者照著宗教的訓導去生活呢?為什麼無神論者就不能像信教者對待其經文聖典那樣,帶著同樣的自發性和嚴格度去開發利用其文化呢?

我們的靈魂究竟需要什麼,在這一問題上大家也許並不同意基督教的看法,但我們實在難以放棄其富於啟發性的深層命題。該命題是,在我們自身內部,有一個寶貴的、孩子般的、敏感且易受傷的內核,在其陪伴終生的曲折旅程中,我等應當為其提供養料並且悉心供養它。在世俗王國里,這一命題看來與在宗教王國中一樣切合我們的實際需要。

然而,人們對教育還是懷有更宏大的期望,在招生手冊中可以讀到,在畢業典禮上也可聽到此類宏願。根據這些抱負,高等院校並非單純培養技術專家和工商人士的車間,它們據說還有更高的目標要實現,那就是要把我們改造成為更優秀、更聰明、更幸福的人類。

傳授智慧而非知識:約翰·韋斯利在約克作戶外佈道,1746年。

以上所言等於在指控目前的高等教育體制存在一種雙重的、可能也是矛盾的使命:既要教我們如何謀生,又想教我們如何生活。而大家早已讓這兩個目標中的第二個目標變得模糊不堪、乏人問津。

誰在乎呢?憑什麼我們要在一本說起來是關於宗教的書中來為大學教育的缺陷憂心忡忡呢?

畢業典禮上的演說按照一般套路總是把文科教育理解為獲取智慧和自知之明,可是這樣的目標卻很少與各科指南和考試所關聯的日常教學方法掛起鉤來。如果按照實際所為而非信口開河來衡量,則大學所培養的大多數人只是視野狹隘的專業人員,如律師、醫生、工程師,另外少數人文學科畢業生固然在文化上知識豐富,但在倫理上卻是非模糊,終日惶惶于如何窮其餘生變知識為稻糧。

如何生活並未列入課程體系。畢業典禮,牛津大學。

正如約翰·斯圖爾特·穆勒(維多利亞時代又一位教育使命的辯護者)所言:「大學的目read.99csw.com標不是要培養技能嫻熟的律師、醫生或者工程師,而是要打造有能力、有修養的人。」換言之,再回到馬修·阿諾德那裡,恰當的文化教育應當在我們身上喚起「對鄰居之關愛,對掃除人類混亂以及減輕人類苦難的熱望」。阿諾德還補充道,按其最宏大的追求而言,教育的成果決不應當低於某種「高遠的志向,要令世界在我們離開時比我們到來時更加美好、更加幸福」。

與此相對照,在我們所構建的精神世界里,聲名顯赫的頂尖學府很少願意去提問,更不願意去回答最嚴肅的心靈問題。為了應對這一矛盾局面,我們或許應當著手改造現有的大學,動手革除諸如歷史和文學之類的學科。此等終究膚淺的學科分類即使覆蓋了某些有價值的材料,但本身並不系統追蹤那些最最折磨或者最最吸引我們心靈的主題。

在個體生命的另一端,即死亡的時刻,這個靈魂小生命便又通過人的嘴巴被逐出身體。靈魂此時行將走過的線路較為模糊不清,它或者被上帝收回,或者被魔鬼抓走,具體如何取決於這麼多年裡它所寄居的主人是否很好或者很差地照料了它。一個好的靈魂好就好在為宏大的問題和生存中的矛盾努力尋找恰當的答案,這種靈魂展示出忠信、希望、慈善、博愛之類神聖的美德。

在七樓拐角處的教室里,一組二年級歷史課學生正在聽講有關18世紀法國農業改革的講座。講課教授已對該專題作了二十年的研究,他的論點是,1742—1798年間農業產量不斷減少的原因與農作物歉收關係不大,更與農用土地相對較低的價格有關,低廉的地價使得地主將自己的錢財投向了貿易而非農業。

在此等雄心勃勃乃至牛氣烘烘的宏願後面,有種一以貫之的東西在,那就是澎湃之激|情以及思維之模糊。很少有人清晰地表述過,教育究竟如何讓學生「走近博愛和真理,遠離罪惡和謬誤」。人們能做的不過就是因為這一口號廣為傳誦並且辭義兼美,被動地贊同這一籠統的理念,此外往往很難再有其他作為。

什麼樣的教育才可能有益於這些希望渺茫的可憐蟲呢?基督教當然也沒有認為抽象思維能力有什麼不光彩,事實上它甚至覺得該能力還可能是一種天賜魅力的表現,但是,比起更加務實的能力,抽象思維能力終究只居於次要的位置。基督教更看重的是,我們要有務實的能力,給自己帶去足以撫慰心靈、教化人性的理念,以圖改變心智混亂、搖擺不定的自我秉性。

在下一層樓古典文獻課上,十五個學生正在比較羅馬詩人賀拉斯與佩特羅尼烏斯著作中自然意象的使用情況。講課教授指出,賀拉斯把自然視為混亂無序、衰朽破敗,而佩特羅尼烏斯雖然在許多方面都持更悲觀的態度,卻因為完全對立的特徵而敬重自然。或許由於通風系統出了故障加之窗戶又被關死,教室的氣氛有點缺乏生氣,似乎很少有學生能夠如教授所願跟上他的論點。須知,二十年前,當教授在牛津大學以論文《歐里庇得斯〈伊翁〉中元敘述的格調》而被授予博士學位時,他就可能已經懷揣著得天下英才而教之的期待。

然而,尋找借鑒意義恰恰是基督教對待經典文本的要旨所在。韋斯利本身就是一位現代大學也會向其脫帽致敬的飽學之士,他對於《利未記》、《馬太福音》、《哥林多書》、《路加福音》的文本諳熟無比,但是,他從中援引詩文純粹是為了將其融入某個借古喻今的段子,是為了紓緩聽講者的苦難。如同基督教的一切佈道者一樣,他向文化求索,主要是把它當作一個工具,所以凡用到《聖經》篇章,都是為了尋找其中能夠加以示範和弘揚的一般行為準則。

當然,阿諾德、穆勒等人最初希望,大學能夠進行世俗佈道,以告訴大家如何避免偏執,如何在探望病人時說些得體有益的話。可是,這些學術殿堂從來就沒有提供各教會傾心奉獻的那種人生訓導,原因是它們相信,學者不應該把文化作品與個人悲苦聯繫起來。按照大學的規矩,如果發問,關於愛情,《德伯家的苔絲》可以教我們一些https://read•99csw.com有用的東西;或者如果提示,讀亨利·詹姆斯的小說時不妨關心一下,該作品對我們在這個爾虞我詐的工商世界上如何保持誠實是否有所借鑒,那簡直就是驚世駭俗、有辱斯文之舉。

7

很少人會打瞌睡。

5

基督教聚焦于幫助我們身上的某一特定部分,而世俗語言哪怕只是指稱這部分東西都很費力氣。這一部分準確地說不是智能或情感,也不是品質或個性,而是另一種甚至更為抽象的存在,它與上述一切都有鬆散的聯繫,卻又由於增加了倫理和超驗的維度而與其迥然有別。這種東西我們按照基督教的術語也可稱之為靈魂。基督教教學體系的核心任務就是要培養、確保、撫慰、引導我們的靈魂。

但是,基督教卻認為,我們身心中的關鍵部分還是保留了最初孩提時代的要素結構,哪怕我們外表上已經長大成人。因此,我們形同孩子,也需要得到支持。給我們灌輸知識也必須放慢速度、倍加小心,就好像需要把食物切成方便咀嚼的小塊一樣。一天超過幾堂課就會讓我們備感疲憊,所以,講講《舊約·申命記》中十二行詩文可能就足夠了,同時再需要加一些輔助性的註解,這些註解用平白的語言提醒我們哪些地方值得注意哪些地方值得回味。

2

觀察這所新大學開設的學位課程可發現,一半以上的課程旨在讓本科生獲得實際的技能,即工商和技術社會中職場成功所需要的那些技能。它們涉及化學、商務、微生物、法律、營銷、公共健康等各科課程。

大學師生們對教學內容的投入無疑是認真並感人的,問題是很難看出他們的課程內容及考試題目的方向到底與阿諾德和穆勒的理想有什麼顯著聯繫。不管招生手冊講得多麼的天花亂墜,現代大學似乎很少有興趣向學生傳授情感方面或者倫理方面的生活技能,更不會教他們如何去關愛鄰居,如何令世界在自己離開時比到來時更加幸福。

3

這個問題往往會讓世俗機構中負責文化教學的人員苦惱不已。經常有人問,究竟為什麼要費力去學習歷史或文學?而教學負責人總覺得此類問話不著邊際、純粹是在抬杠,經常也不予作答。人文領域的學者們意識到,理工科系的同事們可以毫不費力地為自己的工作辯護,可以向不耐煩的政府官員和助學捐款人宣講一下自己工作的實際功利。(當然,實際上也不大可能有人真的會無聊發問,火箭科學或者公共衛生目的何在。)然而,因為擔憂自己不能跟這些對手展開有效的競爭,人文領域的學者們就只好在閃爍其詞和默不作答中求得庇護,心中則已細細地算計過,料想這個領域還保留有一定的聲望,本人對自身存在的理由雲里霧裡一番應該還可以矇混過關。

我們必須調|教好身體內的那個孩子。接納一個靈魂:15世紀初《聖經》中的彩飾圖。

修讀中世紀文學的一名學生,牛津大學。

一旦我們考察宗教經文教學的衰落與文化教學的興起二者之間此消彼長的關係,上述問題的理由便變得清晰起來。當宗教信仰19世紀初在歐洲開始出現裂痕時,極度痛苦的人們發問,沒read•99csw.com有了基督教的框架,民眾將如何設法找到意義、理解自我、有德地行為、寬恕其同類、直面自身的死亡?一幫有影響力的人士給出答案,說可以研讀文化典籍,以此來替代聖典文本,換言之,文化可以替代經文。

按要求,各個科系都將需直面我們生活中出問題的諸多方面。教育支持學生、改變人生這樣的想法,目前只是虛無縹緲地盤旋在畢業典禮的演說中,未來將在世俗學府中如同在教堂中一樣,真正得到具體的落實和正面的探究。開設的課程將包括:獨處,重新思考工作,改善與孩子的關係,重建與自然的聯繫,面對疾病,等等等等。一個大學,假如真正關心文化遺產在這個世俗時代的責任,一定會組建一個「關係研究系」、一個「死亡研究所」,以及一個「自知之明中心」。

與此同時,基督教則從另一個角度來看待教育的目的,因為它對人性有一個完全不同的概念。基督教不能容忍所謂人是獨立的或者成熟的這類理論,相反它相信,我們本質上是絕望、脆弱、易受傷、有原罪的動物,所擁有的智慧遠不及所掌握的知識來得豐富,總是處在憂慮和渴望的邊緣,備受人際關係的折磨,對死亡的降臨深感恐懼,而最主要的是的確需要上帝。

倫敦北部一條繁忙的大街。在間或開有塞普勒斯麵包房、牙買加理髮店和孟加拉外賣鋪的住宅區里,坐落著英國最新一所大學的校園。校園顯眼處有座十二層高、不對稱的鋼架塔樓,樓中除了一條條漆成亮紫色和黃色的走廊外,就是人文系的講課堂和討論室。

就教育而言,世俗方法與宗教方法的差異歸根結底就是一個問題:學習該是為了什麼?

基督教終其全部歷史都一直沉浸在有關靈魂本質的冗長辯論之中,它不斷地探討:靈魂可能是副什麼模樣,它可能安放在哪個位置,如何可能最好地教化它?就其源起而言,神學家們認為靈魂類似於一個微型的小生命,當嬰兒出生時,上帝把這樣的小生命注入到了新生兒的嘴巴里。

約翰·韋斯利在為本人佈道集撰寫的序言中,對於為何要堅持平白易懂作了解釋和辯護。他說:「我為普通人準備了普通的語言,因此,……我放棄了種種高深的哲學探討,放棄了錯綜複雜的推理,甚至還盡量放棄了學問的賣弄。我的初衷是……要忘記自己以往歲月中曾經讀到的一切。」

不過,上述主張與其說它荒誕莫如說它外行。宗教在經文聖典中找到的那些特質的確經常可以在文化作品中加以發現,長篇小說和歷史記述十分擅長給予道德指南和精神教化,偉大的繪畫作品的確啟示著我們如何追求幸福,哲學能夠實用地化解我們的焦慮並且提供慰藉,文學也能夠改變我們的生活。與宗教中倫理訓導相等同的東西確實散見於文化典籍之中。

如果碰到有人對文化提出要求,說文化應當貼近現實、應當發揮實際用處,或者說文化應當告訴人們如何選擇職業生涯、如何挺過離婚之後的艱難歲月、如何克制性|欲衝動、如何承受醫生髮出的「死刑判決」,等等,文化的守護者們便會變得渾身不屑、充滿鄙夷。他們的理想聽眾是那些不會遭遇大起大落、不需考慮自身境遇的學生。這些學生成熟、獨立,在氣質上能夠背著問題生活、而不必事事都求得答案,況且,他們也準備著暫且壓制一下個人對文化的功利追問,畢竟自己也耗費了多年時光一直在不計功利地研究18世紀諾曼底的農業收成,或者是在研究康德本體王國中無窮之存在。

在世俗領域,我們讀的書可能也還是挺對路的,可是太多的時候我們沒有向書本提出直接的問題,不願意像新派宗教那樣發出貼近俗世生活的訴求,因為我們羞於承認自己內心的真正需求。我們對於虛玄模糊的東西執迷不悟,對於現代主義學說宣稱偉大的藝術不應該包含道德內涵也不應該試圖改變受眾,大家也聽之任之、毫無批評之心。我們之所以如此抵制借古喻今這套方法,是因為對實用主義、道德說教、穿鑿附會懷有模糊不清的厭惡,也因為跟著他人想當然,以為凡是孩子都能夠理解的東西本質上必定十分幼稚。