第2章 懲罰

在這種情況下,奧地利令人驚愕地輕易脫身了。13萬奧地利人受到戰爭罪行調查,其中2.3萬受審判,但在被判決的1.36萬人中,只有43人被判死刑,而執行處決的卻只有30人。大約7萬名公務員被解僱。佔領奧地利的4個同盟國在1946年秋季同意讓奧地利人從此開始自己處理罪犯,實行「去納粹化」(「denazification」)。教育界尤其迅速地「去納粹化」:小學教師被解僱2 943人,中學教師被解僱477人,而大學教授被解僱的只有27人——儘管許多資深的學術界人士都是臭名昭著的親納粹分子。

1947年,奧地利當局通過了一項法律,將犯有罪行的納粹分子作「程度高」和「程度低」的區分。後者50萬人在第二年就被大赦,並且恢復了選舉權。前者——總數大約4.2萬人——將在1956年全部大赦。在此之後,奧地利人完全忘卻了他們曾同希特勒勾結。輕易忘卻,其原因之一是奧地利自從同納粹主義調情才開始顯山露水;而忘記歷史卻是符合當地所有人的利益的,可以掩飾他們的近期歷史:保守的人民黨(其前身是戰前的基督教社會黨)用盡一切理由來證明該黨以及奧地利是「非日耳曼」的,以便轉移對他們與1934年建立的合作政權同流合污的注意力。無可爭議地是屬於反納粹性質的奧地利社會民主黨,也曾經無論如何要抹掉1933年前號召同德國合併的記錄。另一個原因是所有的政黨都感興趣于安撫和奉承前納粹黨徒,為的是爭取他們的選票,因為多數選民的投票會影響這個國家的政治前途。再有一點是因為冷戰已經開始,造成了新的政治格局。

在先前被佔領過的歐洲,要判斷戰後的審判和反法西斯的清洗是否成功,這是一樁很困難的事情。當時判決的形式頗受非議——凡是戰爭尚未結束時或一個國家剛被解放時受到審判的人,所受的懲罰要比後來受審判的人更重。結果,1945年被判刑的罪行較輕的人,比起第二年或再後來才被送上法庭的合作者主要人物來,所判的刑期反而更長。在波希米亞和摩拉維亞,比例很高的(95%)死刑判決被執行,因為有一條規定,囚犯在審判結束兩小時內就要執行;在別的地方,任何人只要逃過了立即執行,就有可能得到減刑。

這份世所罕見的法案旨在擺脫困境,即如何起訴受公認的國家政府雇傭而有此行為的男女。但是1944年9月組成的高級法庭要審判比較重要的囚犯,法庭的法官和律師們自己卻多數是前法西斯分子,為懲罰合作政府里一般僱員而設立的特別巡迴審判庭的組成人員情況也相同。在這種情況下,審判過程在全國民眾中很難獲得尊重。

各國之間受懲罰的人數和懲罰的規模差距非常之大。挪威人口只有300萬,光是擁護納粹的合作者組織成員中就有5.5萬人受審判,還有其他4萬人受審;被判刑入獄的有1.7萬名男女,判死刑的有30人,其中執行死刑的是25人。

在冷戰期間,義大利可疑地、毫無痛苦地從軸心國轉變為民主同盟國,這常常被歸因於外國(美國)的壓力,以及梵蒂岡的政治影響。實際情況還要複雜。教皇庇護十二世同法西斯分子關係熱絡,他對納粹在義大利和其他地方的罪行視而不見,但是,天主教會無疑很輕鬆地脫身了。教會的確施加了壓力。而英美軍事當局在試圖重建整個義大利半島的正常生活時,當然不願意驅除妥協了的統治者。從總體上看,凡在左翼抵抗運動及其政治代表掌權的地區,實行對法西斯分子的清洗是比較有效的。

在1946年11月這同一次調查中,1/3的德國人同意一種觀點,即「猶太人不應享有屬於雅利安人種的同樣權利」。這也並不會令人感到特別驚奇,因為做出這種反應的人剛剛從時間長達12年之久持這種觀點的極權政府之下走出來。真正令人驚異的是6年後舉行的一次民意調查,聯邦德國持「德國土地上最好沒有猶太人」觀點的人數比例居然還略高於上述的1/3,達到37%。而且在同一年(1952年),25%聯邦德國人承認對希特勒「抱有好感」。

人們對納粹或法西斯主義的歷史視而不見,反而將其用於戰後政治目的,這樣做的不僅僅是共產黨。在奧地利,前法西斯分子往往受到西方當局的青睞,允許他們從事新聞或其他各種敏感的職業:他們同戰前奧地利的極權主義政府合作過,由於納粹入侵,也由於他們對左派的憎惡是完全可信的,而且越來越可以被利用,所以他們的罪責不再被提起。在義大利東北部邊疆地區,同盟國軍事政府保護前法西斯分子和合作者,他們中間有許多人是被南斯拉夫通緝的,而西方的情報機構卻到處招募有經驗的和消息靈通的前納粹分子——包括綽號「米蘭屠夫」的蓋世太保官員克勞斯·巴比——以備將來所用:大多是用來對付為蘇聯服務的前納粹分子,因為他們很容易將這些人辨認出來。

無論如何,假如奧地利的法西斯分子和納粹合作者不受到懲罰、它的正常生活不得到恢復,奧地利就很難被當作是另一個受德國佔領的國家。這個國家人口不到700萬,卻有70萬名納粹分子:在戰爭末期,奧地利仍有53.6萬在冊的納粹黨員;120萬奧地利人在戰爭期間替德國服務。在衝鋒隊里和集中營管理人員中,奧地利人的比例都很大。納粹同情者滲透在奧地利公共生活和高層次文化圈裡——維也納愛樂樂團117名團員中有45名納粹黨徒(而柏林愛樂樂團110名樂師中卻只有8名納粹黨員)。

至於高級警察或政府官員,他們的明顯罪行是通過受傀儡政府雇傭而為納粹的利益服務,上述辯護就顯得破綻百出。但是對於地位較低的人,更無須說那成千上萬名被指控在這些政府里或同政府合作的商行里受雇的人,這種辯護就顯得真假難辨了。例如,某人1940年5月以後是某個政黨成員,而這個政黨在戰前的國會裡是合法的,但他接著在佔領時期同德國人合作,那麼對此人的指控是否正確?

指定執行清洗任務的高級委員會於1946年3月關門,3個月後,即宣布了大赦,其中還包括撤消5年以下的判刑。實際上,1944-1945年間被清洗的每一個地方行政長官、市長、中級官員都恢復了工作或免交罰款,而將近5萬名因法西斯活動而被判刑入獄的義大利人也只在獄中度過很短的時光。最多只有50人因有罪而被法律判處死刑,但不包括1945年7月17日在斯基奧監獄里被游擊隊處死的55名法西斯分子。

在希臘的官員和商界精英中,很多人都是被佔領時期的合作者,然而在戰後清洗的不是右翼,而是左派。這種情況很獨特,但是有啟發意義。1944-1945年的希臘內戰使英國人相信,只有在雅典堅定地重建一個保守政權,才能使這個雖小但在戰略上意義重大的國家穩定下來。在這個國家裡,革命的左派擺出要奪取政權的架勢,那麼,如果清洗或威脅到曾經同義大利人或德國人合作的商人或政客,就會帶上激進的意味了。

隨著冷戰的到來,西方盟國放棄了「去納粹化」的努力。很清楚,這種努力的作用極其有限。在巴伐利亞,到1946年時,半數中學教師被解僱,但只過了兩年就全部復職了。1949年,新成立的德意志聯邦共和國全部結束了對公務員和軍官的過去行為的調查。1951年在巴伐利亞,44%的法官和檢察官、77%的財政部官員、60%的地區農業部公務員都是前納粹分子。1952年,波恩外交部官員中有1/3是前納粹黨黨員。新組建的聯邦德國外交使團里,43%的人原先是衝鋒隊員,另有17%的人曾是秘密警探或蓋世太保。漢斯·格勞伯克是阿登納總理在整個50年代的主要助手,但他曾負責為希特勒1935年的紐倫堡法令提供官方解釋。而萊茵蘭-普法爾茨州的警察總監威廉·豪瑟在戰時擔任黨衛軍中尉,對白俄羅斯的大屠殺負有直接責任。

簡言之,「抵抗」是一個變化多端的、含糊的範疇,在某些地方只是一個杜撰名詞。但是「合作」則是另一回事。「合作者」到處可以被識別、受憎惡。這些男女或與佔領者共事,或同佔領者上床,佔領者在他們的命運中打上納粹或法西斯分子的印記,他們以戰爭為掩飾,趁機追逐政治利益或經濟利益。他們有的人在宗教或民族或語言方面是少數派,所以出於其他方面的原因,他們早就既被人鄙視也使人害怕了;雖說「合作」在法律定義上先前並未寫為明確的罪行,但是合作者們總可以被理由充足地指控為叛國——一種完全符合嚴懲條件的真實罪行。

在戰爭中長大的比利時人、法國人和荷蘭人相信他們的愛國責任就是去欺騙,去說謊,去開設黑市,去懷疑,去榨取:5年的經歷使這些習慣已經根深蒂固。

https://read•99csw.com不相信短期的記憶,尋求可用的反法西斯主義的神話——德國的反納粹戰士、法國的抵抗運動戰士、波蘭的受害者——是歐洲在第二次世界大戰後能看到的最重要的現象。就其積極的一面來看,它使鐵托元帥、夏爾·戴高樂或康拉德·阿登納等人能向他們的同胞提供一種貌似有利的,甚至很自豪的自我評價,以致鼓舞國家恢復元氣。甚至連民主德國也宣布自己有一種高貴的起點、一種虛構的傳統:像神話故事般地、大多是編造出來的關於1945年4月在布痕瓦爾德集中營的共產黨「起義」。這類說法使一些被動地遭受戰爭苦難的國家(例如荷蘭)可以拋開他們曾經妥協的歷史記錄,使另一些其積極行動被證明是被誤導的國家(例如克羅埃西亞)可以掩埋一段互相爭鬥的英雄主義的污點歷史。

這裏就產生了問題。誰是「合作者」?他們同誰合作,懷有什麼目的?除了明確的謀殺或盜竊案,什麼是「合作者」罪行?總有人要為國家遭受的苦難付出代價,但是對苦難作何種定義、誰又必須對此負責?各國之間對這些複雜難題的回答不盡相同,但是總的難題卻是一個普遍問題:此前6年裡歐洲經歷的事情實屬史無前例。

希臘的清洗和審判就這樣公然具有政治目的。但是從某種意義上來看,西歐比之更規範的起訴也是如此。作為戰爭和政治鬥爭的直接結果而引起的任何司法程序都帶有政治目的。在法國審判皮埃爾·拉伐爾和菲利普·貝當,或者在義大利審判警察頭子彼得羅·卡魯索時,這種心態很難說能導致合乎規範的司法程序。在許多這類戰後審判和清洗中,屠殺、流血、復讎和政治算計都起了關鍵作用。當我們考察中歐和東歐在戰後的官方懲罰時,應當記住這個關鍵問題。

相比之下,從被佔領中獲得利益的商人和高官卻幾乎沒有遭罪,至少在西歐是如此。在義大利,同盟國堅持認為,可以放過菲亞特汽車公司的維托里奧·伐萊塔,儘管他同法西斯當局的勾結早已臭名遠揚。義大利其他企業家只要表明過去曾經反對過墨索里尼在薩洛的社會共和國,就可以逃過一劫——他們確實也曾常常反對這個共和國,而原因恰恰是它太「社會」了。在法國,對經濟合作者的起訴由於採取國有化措施而落空,例如雷諾汽車廠的國有化就是因為路易·雷諾為德國發動戰爭做出很大貢獻而採取的懲罰措施。而各處的小企業家、小銀行家和小官員,曾經幫助過佔領政權、建設「大西洋牆」(the 「Atlantic Wall」)來抵製法國、向德國軍隊提供軍需品等等,都保留不動,讓他們為後繼的民主政權提供同樣的服務,保障社會的延續和穩定。

1944年9月20日,康拉德·阿登納在德意志聯邦共和國國會裡的第一次正式演講中如此談及「去納粹化」和納粹遺留人員:「聯邦共和國政府相信許多人願意為並不重的罪行贖罪,所以決定,凡是可以這樣做的,都應該將過去忘掉。」很多德國人無疑從內心深處擁護這種說法。如果說「去納粹化」流產了,那是因為出於政治目的,德國人已經自發地在1945年5月8日將自己「去納粹化」了。

這種妥協或許是不可避免的。1945年,由於戰爭的破壞,民眾士氣普遍低落,這就意味著無論保留下來的是什麼,都是為建設未來所需要的基石。在剛解放的那幾個月里,各國臨時政府都幾乎缺乏幫助。若要向飢餓的民眾提供食物、衣物和燃料,那麼經濟界、金融界和實業界精英們的無條件(對此還應該感激)的合作確系至關重要。經濟界的清洗會破壞生產,甚至造成經濟癱瘓。

對於這些措施,甚至也有相當多的反對意見。1946年5月5日,後來擔任聯邦德國總理的康拉德·阿登納在烏珀塔爾的一次公開演講中反對「去納粹化」的措施,要求讓「納粹的同路人」得到平安。兩個月後,在對他新組建的基督教民主聯盟的一次演講中,他表達了同樣的觀點:「去納粹化」的持續時間太長了,而且毫無益處。阿登納是真正關注這一問題的。他認為,讓德國人來面對納粹的罪行——無論是審判、法庭,還是再教育計劃——會引起民族主義的對抗情緒,而不是引起悔罪之心。正因為納粹主義在德國根深蒂固,這位未來的總理認為,在這個問題上允許甚至鼓勵沉默,是更明智之舉。

畢竟新的制度非常像他們以前曾經知道的制度:共產黨人簡單地接管了納粹的機構,例如「勞工陣線」或居民街區管理處,給它們起了新名稱,委派了新長官。但是前納粹分子們對新情況的適應也出自他們面對脅迫時的脆弱性。蘇聯當局充分準備好同先前的敵人共謀,隱瞞民主德國納粹主義的性質和範圍——聲稱德國的資本主義和納粹傳統只限於聯邦德國地區,而未來的德意志民主共和國是工人、農民和反法西斯英雄們的土地——然而他們早就知道實情,而且納粹的檔案也證明了這些情況,只不過是出於需要罷了。各種各樣的黑市商人、戰爭的既得利益者、前納粹分子因此成了出色的共產黨員,因為他們也都需要滿足自己的每一種物質刺|激。

例如在解放了的波蘭,蘇聯當局不同意公開讚揚武裝游擊隊員,因為後者在感情上既反對納粹,又反對共產黨。在戰後的南斯拉夫,有些抵抗者比另一些更加名副其實——至少在鐵托元帥和他手下的勝利了的共產主義戰士眼中是如此。在希臘和在烏克蘭一樣,1945年的地方當局圍剿、關押或扼殺他們能找到的每一名武裝游擊隊員。

前文已經指出,符合現存法律概念而可稱作合作的罪行只有叛國罪。代表性的例子是,法國的許多合作者——無論他們的具體行為是什麼——都受到審判,被控觸犯1939年刑法第75條「通敵罪」。但是在法國法庭受審的男男女女們往往不是替納粹效力,而是替維希政府效力,而維希政府又是法國人領導和執政的,名義上還是戰前法蘭西國家的合法繼承者。同樣地,斯洛伐克、克羅埃西亞、波希米亞保護國、墨索里尼的薩洛社會共和國、伊昂·安東內斯庫元帥的羅馬尼亞、戰時的匈牙利,這些地方的合作者可以,而且確實在辯護時宣稱,他們只是為自己的國家政府工作或合作。

民主德國的個人和機構輕易地從納粹主義或法西斯主義轉向共產主義,這種現象並非是獨一無二的,在其他地方或許只是規模問題。義大利戰時抵抗運動中隱藏的各類前法西斯分子人數眾多,而戰後義大利共產黨的溫和態度可能出於某種事實,即它的許多潛在支持者都曾向法西斯主義妥協過。在戰後的匈牙利,共產黨員公開地引誘前法西斯箭十字組織成員,甚至還會向他們提供幫助,阻止歸還猶太人的財產。戰時在倫敦,斯洛伐克共產黨的弗拉多·克萊孟蒂斯和歐仁·洛貝爾是蘇聯間諜從戰前捷克法西斯主義政黨里悄悄招募來的,而10年後在公開審訊中,他們的證詞將會被用來對付蘇聯間諜。

在蘇聯佔領區,對待納粹遺產的方式略有不同。儘管蘇聯的法官和律師們也參加了紐倫堡審判,他們在東歐「去納粹化」中主要強調對納粹分子實行集體懲罰,並且從一切生活領域中消除納粹主義。當地的共產黨領導人對已經發生的事情不抱幻想。後來擔任民主德國領導人的沃爾特·烏布利希,在他的國家戰敗后僅過6個星期,就在德國共產黨代表大會上說:「德國人民的悲劇是出於一種事實,即他們服從了一群罪犯……德國工人階級和從事生產的人們在歷史面前失敗了。」

因此,一方面,蘇聯佔領軍當局解除了大批前納粹分子的工作職務——到1948年4月是52萬人——並且任命「反法西斯分子」進入蘇占區的行政管理崗位。另一方面,德國共產黨領袖們主動鼓勵前納粹分子妥協,加入他們的隊伍,只要這些納粹分子的記錄不是太公開。毫不奇怪,他們非常成功。前納粹分子們非常高興地用將自己的命運扔給勝利者的辦法來拋棄自己的過去。作為黨員、地方行政官員、告密者和警察,他們證明自己能完全一致地順應共產黨國家的各種需要。

行政部門以外的情況也一樣。大學和法律界受到「去納粹化」的影響最小,儘管他們對希特勒政權的同情早已臭名遠揚。商人們也輕易逃過了關。弗里德利希·弗立克在1947年被定為戰犯,波恩當局於3年之後就釋放了他,讓他恢復先前作為戴姆勒-賓士汽車公司主要股東的名譽和地位。工業集團企業法爾本和克虜伯的有罪的高級人物都很早就被釋放,重新進入公共生活,幾乎沒有受到任何為難。1952年,福特汽車公司德國分公司重新召集了納粹年代的全部高級管理人員。甚至在美國管轄區被判有罪的納粹法官們和集中營醫生們,也由美國最高行政長官約翰·麥克羅伊替他們輕判或減刑了。

在德國,也是出於同樣的政治算計。read.99csw.com但是德國民眾自己的命運還沒有得到一個說法。在1943年10月30日的同一份《莫斯科公告》里,奧地利投靠納粹的罪責被赦免了,而同盟國卻警告德國人說,他們應該對戰爭罪行負責。他們的確是負責了。在1945年至1947年的一系列審判中,駐德國的同盟國佔領軍起訴納粹及其合作者的戰爭罪、反人類罪、謀殺罪,以及為追求納粹的目標而犯下的其他各種一般罪行。

然而,正是51歲的義大利共產黨領袖帕米羅·陶里亞蒂(Palmiro Togliatti)在戰後擔任聯合政府司法部長時,起草了1946年6月的大赦令。經過20年流亡、多年在共產國際擔任高級官員的陶里亞蒂不會幻想歐洲戰爭之後什麼是可能的、什麼是不可能的。1944年3月,他從莫斯科回到義大利,在薩萊諾宣布,義大利共產黨將致力於民族統一和議會民主——這使他的許多追隨者感到困惑不解。

調查活動就這樣受到了嘲弄。它儘可能地洗刷可疑分子的劣跡,幫他們獲得良好證書(所謂「帕西爾」證書,得名於一種洗衣皂的牌子)。再教育的作用十分有限。讓德國人去看紀錄影片是一回事,而他們看不看是另一回事,更不用說讓他們看過電影后引起思考了。多年以後,作家斯蒂芬·赫姆林描述了法蘭克福一家電影院的場面,當時要求德國人在領到配給證之前,先去觀看關於達豪集中營和布痕瓦爾德集中營的紀錄片。「在放映機的忽明忽暗的光亮下,我看到從電影一開始放映,大多數人就將臉背過去,就那樣直到放映結束。如今我在想,這些轉過去的臉就是當時千百萬人的態度……不幸的人們——我也在其中——既傷感又麻木。他們對被什麼事情觸動和『了解你自己』都不感興趣。」

儘管紐倫堡審判認定納粹黨是一個犯罪組織,但是,德國人僅僅因為是納粹分子而受到懲罰卻幾乎是毫無疑義的。納粹分子人數太多,反對將他們看作集體犯罪的聲浪也甚囂塵上。在任何情況下,都不清楚以這種方式認定幾百萬人有罪之後該怎麼辦。不過,納粹黨領導人的罪責卻是清楚的,而對他們可能面對的命運也決沒有任何懷疑。紐倫堡審判中的美國檢察官之一、接下來一系列審判的主要檢察官特爾福德·泰勒說:「太多的人認為他們受到第三帝國領導人不公允的傷害,所以想在判決時考慮到這點。」

其他地方的比例都沒有這麼高。在荷蘭,20萬人受到調查,將近一半人入獄,其中有些人的罪行是行納粹禮;1.75萬名公務員失去工作(但是在商業界、教育界和專業人員中間幾乎無人丟掉飯碗);154人被判死刑,被處決的是40人。在鄰國比利時,被判處死刑的人更多(2 940人),但處決的只是一個很小的比例(只有242人)。荷蘭關進監獄的合作者罪犯不久后大多數被宣布大赦;比利時將罪犯關押的時間更長些,而先前犯有嚴重罪行的合作者再也不能完全恢復公民權。佛萊芒居民的情況與戰後長期以來的迷思相反,他們被當作懲罰目標的人數與人口比例大不相稱,但是通過對戰時「新秩序」政府支持者(大多數是佛萊芒族人)的有效壓制,戰前的比利時精英——天主教徒、社會黨人、自由派人士——重建了他們對佛蘭德和瓦洛尼亞等地方的控制。

應該做出並且執行嚴厲、公正的判決,國家的榮譽要求這樣做,最大的賣國賊也罪有應得。

首先,針對與德國人合作者行為的法律必須是有追溯效力的——在1939年之前,「與佔領者合作」的罪名聞所未聞。以前也有過多次戰爭,期間佔領軍在他們侵佔的土地上尋求並取得人們的合作與支持,但是除了一些特殊例子外,例如1914-1918年德國佔領下的比利時佛萊芒民族,這種行為不被當作罪行,而被看作是戰爭附帶的破壞。

正如我們所知,義大利是一個難以對付的案例。但是像齊亞尼尼那樣的人們的情緒在1945年末的歐洲十分普遍,而且迅速地導致情緒的變換。在前不久被德國佔領過的土地上,大多數人希望將一切歸咎於剛剛過去的歷史,懲罰那些案情異乎尋常、或懲罰后能使人心理得到滿足的人。他們更感興趣的是將令人不舒服不愉快的事情丟掉,使破碎的日子能夠過下去。當時的人們在任何情況下都很少樂意責備同胞們的最嚴重罪行。由於這些原因,普遍一致的意見是:德國人必須負全部責任。

在波蘭,普遍復讎的主要目標往往是猶太人——在被解放的波蘭,1945年的前4個月殺死150名猶太人。到1946年4月,這個數字接近1 200名。小規模的襲擊與1946年5月發生在捷克斯洛伐克(1945年9月發生在托波爾恰尼地區)和匈牙利的昆瑪達拉斯,但是最嚴重的集體迫害猶太人事件於1946年7月4日發生在凱爾采(波蘭),42名猶太人被殺,而在傳聞有一名當地兒童被綁架和殺死做祭品之後,更多的猶太人遭到傷害。這些行為被當作是對合作者的懲罰,因為在許多波蘭人(包括先前的反納粹游擊隊員)眼裡,猶太人被懷疑是同情蘇聯佔領軍的。

當時的死刑判決相當頻繁,而且很少遭到反對:戰爭時期對生命價值的輕視,使這些判決看起來不像在正常情況之下那麼極端——而且理由更充分。在某些地方造成更大傷害而且可能最終破壞整個司法程序價值的,是公開表現出來的那種懲罰情況不一致,更不用說做出其中許多判決的法官和陪審團成員自己的戰時記錄就有污點,或者更壞。戰時因效忠而白紙黑字留下記錄的作家和新聞記者的結果更慘。高度公開地審判著名知識分子——例如1945年1月在巴黎審判羅貝爾·勃拉西拉克(Robert Brasillach)——引起了像阿爾貝·加繆這樣的真正抵抗者的抗議,加繆認為,由於某人的觀點而判死刑和處決是既不公正又很輕率的,無論這些觀點如何可怕。

出於許多原因,義大利的經歷很特別。雖然它先前是軸心國,但是盟軍政府授權它自行審判和清洗——畢竟它於1943年9月轉向了。但是,「誰」應該為「什麼」原因受審判的問題相當模糊。在歐洲其他地方,大多數合作者的罪名是「法西斯主義」,而在義大利,這一術語的含義太寬泛、太含糊。義大利從1922年到1943年一直由國內法西斯主義者統治,這個國家最初由自己的一位元帥彼特羅·巴道格利奧(Pietro Badoglio)從墨索里尼的統治下解放,而巴道格利奧建立的第一個反法西斯的政府里就有很多人是前法西斯分子。

在義大利出現的也是同一種情緒,在戰爭結束前的最後幾個月,報復行為和非官方的懲罰(尤其是在艾米利亞——羅馬涅地區和倫巴第地區)導致死亡人數接近1.5萬人,而且還斷斷續續地至少持續了3年多。在西歐的其他地方,流血報復的程度要低得多——在比利時,以這種方式用私刑處決的男女人數為大約265名,在荷蘭不到100名。然而,其他各種形式的報復則到處存在。對婦女的指控(說法語的玩世不恭的人們早已將她們稱為「卧式合作者」)相當普遍:荷蘭陪佔領者睡覺的女人被裸體塗上柏油、黏上羽毛;在法國到處可以看到的場面是在公共廣場上將她們剝光衣裳、剃光頭髮。這類事情往往發生在當地被從佔領者手中解放的日子或此後很短的時間里。

4.9723萬名法國男女受到這種懲罰。1.1萬多名公務員(占國家僱員1.3%,但比在維希政權下失業的3.5萬人要少得多)被解職或調離,但是其中大多數人在6年後重又恢復權利。總之,人所共知的清洗涉及35萬人,其中大多數人的生命和職業生涯並未受到很大影響。無人因我們現在所說的反人類罪而受懲罰。這些責任就像其他各種戰爭罪行一樣,只歸咎於德國人。

唯一明顯地可以懲罰的法西斯罪,是1943年9月8日(德國入侵)后同敵方合作。結果大多數被起訴的人都在被德國佔領的北部地區,他們同在加爾達湖畔城市薩洛建立的傀儡政府有關聯。流傳於1944年的一份頗具嘲諷意味的調查表「你是否曾是一名法西斯主義者?」關鍵只在於「薩洛」法西斯分子和「非薩洛」法西斯分子之間的區別。對前者的制裁,依據的是國內立法大會1944年通過的第159號法令,定義為「雖然不屬於犯罪,但被確定為違反嚴肅規範和政治體面而特別嚴重的行為」。

從對德國戰爭罪行的審判一開始,就是教育與司法並重。紐倫堡審判的主要審訊情況在德國電台每天廣播兩次,它公布的證據在全國的學校、電影院和再教育中心用來教育人們。但是,這些審判並非總能顯示出以儆效尤的意義。在最初幾場審判集中營司令官和衛兵

九*九*藏*書時,許多人完全逃脫了懲罰。他們的律師利用英美法系的對抗審判制度之便,反詰和羞辱證人與集中營倖存者。在呂納堡審判卑爾根-貝爾森集中營管理人員時(1945年9月17日至11月17日),正是一名英國的辯護律師做了成功的辯護,結果45名被告中有15名被撤訴。於是,對愛琴海和巴爾幹南部地區穩定的威脅因素立即從德國軍隊變為在山區隱蔽很深的希臘共產黨人及其游擊隊同盟者。很少有人由於戰時同軸心國合作而受到嚴懲,反而是左翼人士被任意地頒布死刑。左翼游擊隊浴血奮戰抵抗希特勒,共產黨游擊隊試圖推翻戰後的希臘政府(實際上左翼和共產黨往往是同一批人),由於雅典政府在這兩者之間不做一以貫之的區別,所以在此後幾年裡,受到審判和入獄的都是戰時的抵抗者,而不是通敵合作者——而且在往後幾十年裡,左翼被排除在民權生活之外:甚至他們的子女和孫輩都要付出代價,直到20世紀70年代,他們還不能在龐大的國家機關里就業。

在被解放了的東歐,暴力懲罰的無政府行為也很普遍,但形式不同。德國人曾在西歐積極地尋找合作者,但是在其佔領的斯拉夫土地上,他們直接用武力統治。他們為時持久地鼓勵的唯一合作對象是當地的分裂分子,而即使在這種時候,也只要他們為德國的目的服務。結果,德國人一旦撤離東歐,立即受到懲罰的第一批犧牲品就是少數民族。蘇聯軍隊及其在當地的盟友並不制止報復。相反,立即報復(有些完全是刻不容緩)的措施是進一步將當地的精英和政治家趕走,因為他們會妨礙蘇聯在戰後的目標。例如在保加利亞,新組織起來的「祖國陣線」鼓勵以非官方形式報復各種種族的戰時合作者,從整體上對「法西斯主義同情者」提出指控,譴責被懷疑為同情西方的任何人。

法國、比利時、挪威的流亡政府試圖以頒布戰時法令警告要在戰後嚴懲,來預先解決這些難題。但這些法令旨在阻止人們同納粹合作,它們並未提出更加廣義的法律與公正的問題。首先,它們無法解決預先權衡個人和集體責任關係的問題。作為1944-1945年的政治利益平衡的基礎,戰爭罪與合作罪被一股腦兒地加到了事先確定的群體頭上:如某些政黨、軍事組織和政府機構的成員。但這種做法仍然放過了許多被強烈要求加以懲罰的個人,而某些僅僅因為消極或怯懦犯罪的人卻被繩之以法,最為嚴重的是,它會招致某種形式的集體訴訟,這是大多數歐洲法學家不願意看到的。

馬克思主義的基本觀點和蘇聯的官方說法都認為,納粹主義純粹是法西斯主義,因此也是資本主義的自私自利在危機時刻的產物。因其如此,蘇聯當局對納粹主義的明顯的種族主義一面及其種族滅絕的結果幾乎不加註意,相反卻集中精力抓捕和剝奪商人、有才華的官員、教師,等等,認為他們推進了背後支撐希特勒的那個社會階級的利益。蘇聯以這種方式來拆毀德國的納粹主義傳統,同斯大林在中歐和東歐其他地方推行的社會轉型並無實質性的區別。

並非只有德國人是這樣。義大利新成立的基督教民主黨的日報在希特勒死去的那天就發出了相似的號召,宣布「我們有權遺忘!」「儘早忘卻!」在東歐那些每一個人都有些事情——他們遭受的事情和自作自受的事情——需要忘卻的國家裡,共產黨最有力的呼籲是許諾造成一個革命性的新開端。在整個歐洲,都有一種強烈的棄舊履新的意向,就像伯羅奔尼撒戰爭結束時,伊索克拉底對雅典人所說的那樣:「讓我們一起來治理,就當它什麼都沒發生過。」

於是,接受審判的都是個人,其結果因時、因地而差異甚大。許多男女被不公正地挑選出來受懲罰。更多的人完全逃過了懲罰。有許多訴訟程序不合規則,很可笑,而政府、執政者和法官的各種動機——出於個人利益、政治算計或感情原因——也遠非無可指責。這是一種不完美的結果。但是當我們在評價標志著歐洲從戰爭轉向和平時期的罪行審判,以及相關的社會凈化行動時,始終需要想到剛剛結束的那場戰爭。在1945年的情勢下,應當指出的是,法治是完全重新建立的——畢竟從未有過這樣的情況,整個歐洲大陸在尋求對如此大規模的新的罪行下定義,並且要將罪犯納入適用的公正法律。

毋庸置疑,其結果無人滿意。到1946年2月,39.4萬名政府僱員受到調查,而被解僱的只有1 580名。大多數受調查詢問的人都宣稱自己下水是「豹貓主義」(gattopardismo),爭辯說他們在面對法西斯主義的壓力時故意玩弄兩面派手法——說到底,是因為公務員必須加入法西斯主義黨。既然許多執行詢問的人很容易地坐到了詢問桌的另一邊,他們肯定會同情這種辯護詞。在高度公開化地審判幾名高級法西斯分子和將軍之後,本應對政府和行政機關實行的清洗就結束了。

這是阿登納或大多數聯邦德國政客不願意承認的,至少是在公開場合。但是烏布利希像他們聽命的蘇聯當局一樣,與其說是對懲罰納粹罪行、不如說是對保證共產黨在德國掌權和消滅資本主義感興趣。結果,雖然在蘇占區的「去納粹化」實際上在某些方面比在西方更深入,但是「去納粹化」的基礎是對納粹主義的兩種歪曲理解:其一與共產主義理論息息相關,其二則出於機會主義的考量。

因此,鐵托在攻擊克羅埃西亞天主教會時,也起訴了臭名昭著的薩格勒布紅衣主教阿羅伊·斯特皮納克,因為斯特皮納克替克羅埃西亞烏斯達莎恐怖政權最嚴重的罪行辯護,而他可以自我慶幸的是於1960年在床上死去之前只被軟禁了14年。巴爾幹地區契特尼游擊隊首領德拉扎·米哈依洛維奇受審判並於1946年7月被處決。由於他的緣故,幾萬人死於南斯拉夫解放后的兩年。他們都是出於政治動機的報復政策的犧牲品,但是考慮到他們在戰爭期間的行為,無論是契特尼分子、烏斯達莎恐怖分子、斯洛維尼亞白衛軍,還是多莫布朗齊(Domobranci)武裝分子,在任何法律制度下,他們中間的許多人都必然會被判重刑。南斯拉夫處決和驅逐了許多匈牙利族人,原因是他們曾在1942年1月間匈牙利對伏依伏丁那實施軍事屠殺中所起的壞作用,他們的土地被分給了支持新政權的非匈牙利族人。這是精心設計的政治行動,但是許多受害者確實是罪有應得。

挪威、比利時、荷蘭(和丹麥)的合法政府曾經流亡,而法國的許多人認為維希政府是合法政府,這兩者的對比頗具啟發意義。在丹麥,實質上並未有過合作罪。然而在戰後審判時,每10萬名丹麥人里就有374人被判入獄。在法國,戰時的合作者比比皆是,就從這一點來看,懲罰相當輕。既然國家本身就是合作者,那麼用同樣罪名來指控地位低微的公民,就顯得粗率,而且會造成很大的分裂——更因為在法國擔任對合作者審判的法官中有3/4的人自己就曾受「合作國家」的雇傭。在這種情形下,每10萬人中只有94人——占人口總數不到0.1%——因戰爭期間的罪刑被判入獄。入獄的3.8萬人里,大部分人在1947年的部分大赦時,除了1 500人仍被關押外,其餘都被釋放了。

南斯拉夫是一個特別混亂的例子。在它北面,匈牙利戰後的人民法庭確實在1944年一開始就審查真正的戰犯,特別是道姆埃·茨托亞伊和弗朗茨·薩拉西的親德政權中的活躍分子。在匈牙利,受譴責的法西斯分子和合作者的比例不會超過戰後比利時或荷蘭的罪犯人數——他們無疑犯了嚴重罪行,包括制訂和執行德國的計劃,將幾十萬匈牙利猶太人圍捕並送到他們的死亡之地去。直到後來,匈牙利當局才增加了「破壞罪」和「陰謀罪」等種類,它的明顯目的是將範圍更廣的反對派和傾向於反對共產黨接管的人一網打盡。

對(真實的或想象中的)合作者的懲罰早在戰爭結束之前就開始了。事實上它在整個戰爭期間一直在執行,其形式或者是個人行為,或者是根據地下抵抗組織的命令。然而在德國軍隊撤退和盟軍政府建立有效控制之間的空檔期,普遍仇恨和個人報仇行為往往帶上政治機會或經濟利益的色彩,導致一個短暫但又血腥的創記錄的循環。在法國,「法外司法」程序處死了大約1萬人,其中有許多人死於武裝抵抗組織的獨立團體之手,其名為「愛國者衛隊」,他們追捕可疑的合作者,奪走後者的財產,而且往往將他們槍殺。

若沒有這種集體失憶症,歐洲戰後令人驚愕的復甦是不可能的。可以肯定的是,很多被拋置腦後的事情將會以各種令人不愉快的方式被再度回憶起來。但是隨著歲月流逝,要到很晚以後才會清楚,戰後歐洲賴以作為基礎的各種神話會在多大程度上引起破壞和變化。在1945年的情勢下,在一塊布滿瘡痍的大陸上,有https://read.99csw•com很多事情需要做,需要表現得好像過去已經真的死去並埋葬了,一個新的時代就要開始了。為之付出的代價就是大量的、有選擇的集體失憶,尤其是在德國。然而在當時,首先是在德國,的確有許多事情是需要忘卻的。

蘇聯對前納粹分子政策的機會主義傾向源於自身的弱勢。共產黨員在被管制的德國不是一個強大的團體——他們坐著紅軍的行李列車到達,但是並不能使自己贏得選民。除了暴力和選舉騙局,他們唯一的政治前景只能依靠訴諸精心算計的自我利益。在東歐和南歐,共產黨的方法是驅逐日耳曼種族的人,將日耳曼人空出來的農場、工商企業和公寓分給新來的波蘭人、斯洛伐克人、塞爾維亞人,而自己則以保護人自居。這顯然不是德國本身的選擇。在1945年末的大選中,奧地利共產黨錯誤地拒絕了少數納粹分子和前納粹黨員起潛在關鍵作用的支持。因其如此,共產主義在戰後奧地利的前景就黯淡了。柏林接受了這一教訓。德國共產黨做出了相反的決定,對幾百萬前納粹黨員提供了服務和保護。

因此就很難知道對納粹的審判究竟在多大程度上有利於對德國和德國人進行政治上和道德上的再教育。許多人認為它們代表的當然是「勝利者的正義」,而事情不過如此。然而它們也是對犯下明顯罪行的真正罪犯的真正審判,它們為以後幾十年裡的國際司法提供了重大的先例。就在德國人和其他一些人最想迅速地忘卻罪行的時候,1945年至1948年的審判和調查(當時聯合國戰爭罪行調查委員會已經解散)記錄下了無數份文件和證詞(值得注意的是有關德國要滅絕歐洲猶太人的計劃)。這些記錄清楚地表明,個人出於意識形態目的或國家目的而犯下的罪行,無論怎樣辯護,都是個人的責任,都應該受到法律制裁。所謂「執行命令」並不能作為遁詞。

——保爾-昂利·斯帕克(比利時外交大臣)

蘇聯人出現在紐倫堡,是因為在戰時他們屬於同盟國,也因為在打敗希特勒的戰鬥中,蘇聯紅軍的卓越貢獻。但是審判的第二個缺點卻是司法程序的性質中固有的。恰恰是因為從希特勒本人開始,納粹領導人的罪責是被小心翼翼地確定為完全個人的,所以許多德國人都感到有權認為其餘人全都是無罪的,作為集體的德國人,像別人一樣,都是納粹主義的被動受害者。納粹分子的罪行可以說成是「以德國的名義犯下的」(引用前德國總理赫爾穆特·科爾在半個世紀后說的話),然而幾乎無人真正贊同說,這些罪行是由德國人犯下的。

於是就做出了這樣的努力。在德國的3個西方國家佔領區,填寫完成1 600萬份調查表,其中大多數是在美國控制的地區完成的。那裡的美軍當局列出350萬名德國人(約佔這個地區總人口的1/4)作為「可以起訴的案件」,但是他們中的許多人從未被帶上法庭。這份名單是1946年3月在同盟國的監管下,由德國人負責確定的。德國平民都必須去參觀集中營,都必須觀看關於納粹暴行的紀錄影片。納粹教師被清除,德國與奧地利圖書館藏書:盟軍佔領的地區重新整頓,新聞報紙的發行由盟軍直接控制,重新分配給被證明是真正反納粹的新的出版者和主編們。

美國人尤其清醒地意識到了這一點,他們立即在自己的佔領區啟動了再教育和「去納粹化」計劃。其目的是在德國的公共生活中廢除納粹黨,粉碎它的根基,播下民主和自由的種子。佔領德國的美國軍隊組織了一群心理學家和其他各種專家,他們的任務是要研究明白,為什麼德國人在錯誤的道路上走得那麼遠。英國人也承擔起同樣的項目,但是他們心存懷疑,擁有的研究資料也很少。法國人對這件事無甚興趣。但是蘇聯人立即贊同,於是各種積極的「去納粹化」措施成為同盟國佔領當局能夠達成協議的為數不多的議題之一,至少在一段時間內是如此。

再者,在許多方面同仍然鮮活的對第一次世界大戰的記憶形成鮮明對比的是,在1945年,幾乎沒有什麼可值得驕傲,很多事情不但令人有負罪感,而且令人感到窘迫。我們已經知道,大多數歐洲人被動地經歷了這場戰爭——被一幫外國人打敗和佔領,又被另一幫人解放。民族集體自豪感的唯一來源是打擊侵略者的武裝游擊隊抵抗運動——這就是為什麼在真正抵抗活動的證據最為罕見的西歐,抵抗組織的神話卻最被看重。在希臘、南斯拉夫、波蘭或烏克蘭,大批真正的游擊隊員公開地既對佔領軍作戰,又互相廝殺,這就在大局問題上使事情變得更加複雜。

在捷克斯洛伐克,根據1945年5月19日總統令而建立的特別人民法庭對捷克和斯洛伐克民族普通人中的「叛國者、合作分子、法西斯分子」發布了713份死刑判決,741份終身監禁判決,19 888份有期徒刑判決。所使用的語言充滿著蘇聯的法律提法,無疑預示了捷克斯洛伐克可怕的未來。但是,在捷克斯洛伐克被佔領期間,確實有叛國者、合作者和法西斯分子,其中的蒂索神甫於1947年4月18日上了絞架。蒂索等人是否受到公正的判決——他們在當時的氛圍下是否能夠得到公正的判決——只是一個法律問題。但是他們得到的待遇並不比像皮埃爾·拉伐爾那樣的人差。戰後捷克的司法在很大程度上帶著先入之見,用「反國家罪」這樣含糊而有問題的類型詞來特別針對蘇台德地區日耳曼人實施集體懲罰。然而在那幾年裡,法國的司法也處於同樣狀況,或許能拿出的理由還更少些。

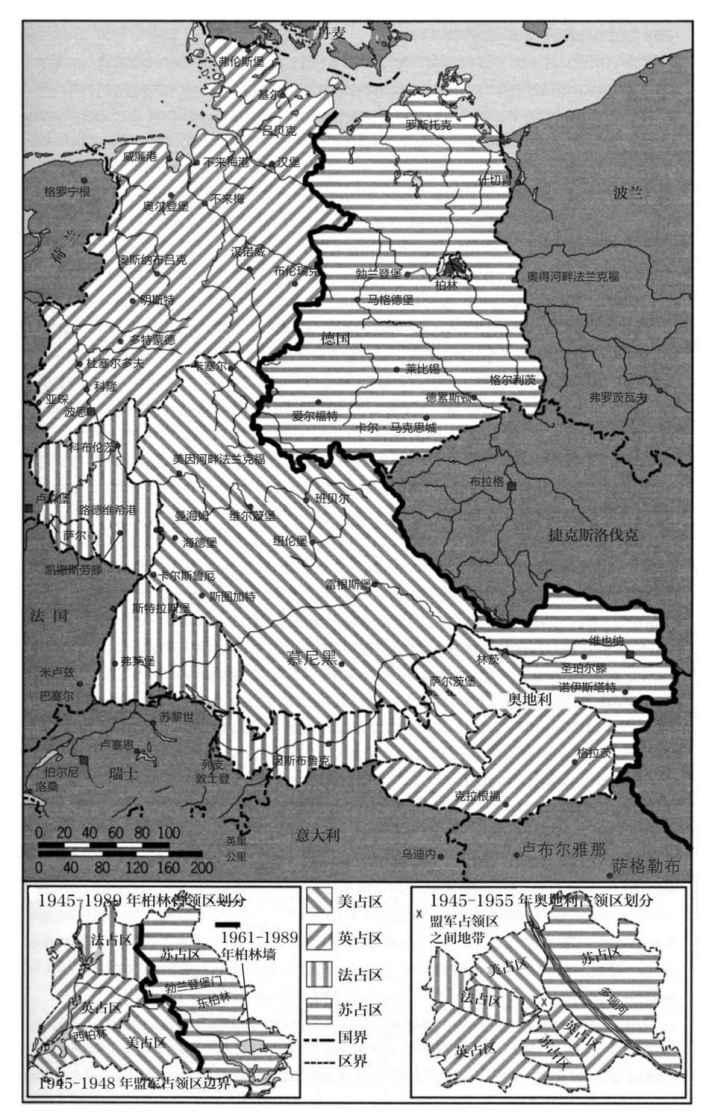

德國與奧地利:盟軍佔領的地區

戰後初期的民意調查資料證實了盟軍的努力收效甚微。1946年10月,當紐倫堡審判結束時,只有6%的德國人願意承認,他們認為審判是「不公平的」,但4年後,1/3的人持這種觀點。他們持這樣的觀點是毫不奇怪的,因為從1945年到1949年這整段時間里,大多數德國人始終認為「納粹主義是一種很好的理念,只是被|操作壞了」。1946年11月,在美軍佔領區內接受調查的德國人中有37%的人認為「對猶太人、波蘭人和其他非雅利安人的調查,對於德國人的安全來說是必要的」。

為了使被解放的歐洲各國政府合法化,宣布它們是合適地組成的國家的權威,它們首先必須處置遺留下來的臭名昭著的戰時政府。納粹和他們的朋友已被打敗,然而從其罪行規模來看,這明顯不夠。倘若戰後政府的合法性只依靠它們對法西斯主義的軍事勝利,那麼它們自己比戰時的法西斯政權又好在哪裡呢?重要的是界定法西斯政權的罪惡,並相應地懲處它們。在此背後有著很好的法律和政治理由。但是懲惡的願望也表達出一種深層的需要。對於大多數歐洲人,第二次世界大戰的經歷不是一場由戰役和戰鬥組成的戰爭,而是一場日益落魄的戰鬥,男男女女們在戰鬥過程中被出賣,受屈辱,被迫每天做一些小小的罪孽行為,自我貶黜,每一個人都丟失了一些東西,而許多人丟失了一切。

對於任何行動一致、旨在從德國生活中根除納粹主義的計劃而言,真正的問題在於1945年的情勢下這種計劃根本就行不通。美軍司令盧修斯·克雷將軍說:「我們的行政管理中的主要問題是要合理地發現合格的德國人,他們未曾以某種方式附從或協助過納粹政權……看來往往只有一種人符合要求……即職業公務員……他們中間大部分人(用我們的定義來說)只是名義上參加了納粹黨的各種活動。」

——西蒙娜·德·波伏瓦

他的話並非全錯。20世紀40年代的德國人幾乎沒有意識到其他國家是如何看待他們的。他們並不知道自己和他們的領導人做了些什麼,只知道自己在戰後的種種困難——食物短缺、住房短缺,等等——而不知道在被他們佔領過的地方,那些受害者的苦難。他們實際上傾向於將自己看成受害者,所以認為審判也好,對納粹行為的憤怒也好,都是勝利的同盟國對一個已被廢除的政權的報復。除了少數例外尚可尊重,德國戰後的政治領袖和宗教領袖們在這個問題上觀點一致,而這個國家的主要部分——自由職業者、法官、公務員——是態度最折中的一部分人。

但是同盟國在懲罰德國戰爭罪行時,有兩個無法避免的缺點。蘇聯檢察官和蘇聯法官的出場,被德國和東歐的許多評論家指責為證明了他們的虛偽。https://read.99csw.com蘇聯紅軍的行為以及蘇聯在它「解放了的」地方的所作所為都不是秘密——這些行為在當時比在後來更多地流傳著。20世紀30年代的大清洗和屠殺,在許多人頭腦里還記憶猶新。讓蘇聯人坐在審判官的位置上來審判納粹——有時審判的罪行是他們自己也犯過的——使紐倫堡一系列審判貶低了價值,使審判看上去完全是一種針對德國的報復行動。用喬治·凱南的話來說,「這種審判唯一能傳遞的意思是,說到底,當這類罪行在某些情況下是由某一個政府的領導人所犯下的時,是正當的,可以原諒的,而由另一個政府在另一些情況下所犯下時,則是不正當的,不可饒恕的,應當受到死刑懲罰。」

1944-1951年間,法國官方法庭宣判6 763人死刑(其中3 910人系缺席審判),原因是叛國以及相關罪行。在這些判決中,只有791人被處決。法國合作者被判處的主要懲罰是1944年8月26日巴黎剛解放時開始使用的「國民降級」(national degradation),詹妮特·弗萊納(Janet Flanner)諷刺地形容說:「國民降級的內容包括剝奪法國人認為是好的一切事情——例如,無權佩帶戰爭勳章;無權當律師、公證人、公立學校教師、法官,甚至證人;無權掌管出版公司、廣播或電影公司;最主要是無權擔任保險公司或銀行的董事。」

克雷並未誇大其辭。1945年5月8日,當歐洲的戰爭結束時,德國有800萬名納粹分子。在波恩,112名醫生中有102人曾經是納粹黨員。在淪為廢墟的城市科隆,城市水務管理局的21名專家的技術知識在重建給水、排水和防止疾病方面是非常重要的,他們中間有18人曾經是納粹黨員。戰後德國的民政、公共衛生、城市重建和私人企業都不可避免地要由這些人來承擔,儘管他們還必須在盟國的監管之下。在處理德國問題時,要將他們排除在納粹分子之外,這是毫無疑問的。

到20世紀50年代初,民主德國高等教育機構的校長們有半數以上是前納粹黨員,10年後,議員中前納粹黨員超過10%。新成立的國家安全局接管的不僅是納粹蓋世太保的角色和實務,而且也接收了成千上萬名蓋世太保的僱員和密探。新生的共產黨政權下的政治犧牲品往往被一個統一的罪名指控為「納粹戰犯」,逮捕他們的人是前納粹警察,審判他們的人是前納粹法官,而看守他們的衛兵,也是新政權統統接收過來的納粹時代監獄和集中營里的前納粹衛兵。

教條的和算計的兩種觀點不一定是互相衝突的。烏布利希和他的同事們當然相信,實行社會經濟的轉型,是從德國清除納粹主義的一條有效道路:他們對個人責任或道德再教育不感興趣。但是他們也懂得,納粹主義不光是一種對天真的德國無產階級施行的詭計。德國工人階級像德國資產階級一樣失職。但正是由於這一原因,只要正確地施以胡蘿蔔加大棒政策,就能很容易使它適應共產主義的各種目的。而且在任何情況下,民主德國當局就像聯邦德國當局一樣,幾乎沒有選擇的餘地——假如不是同前納粹分子,他們還能同誰一起管理這個國家?

在蘇聯佔領的東歐,或在南斯拉夫,最初幾個月的「未經官方授權的」清洗和屠殺中,確切的死亡人數無從知道。不過,各地不受約束地算賬報復的活動持續得並不太久。這不符合脆弱的新政府的利益,它們不僅不會普遍允許武裝群體橫掃鄉村,任意逮捕、拷打和殺人,反而會明確地制止。新政府的首要任務是宣布控制軍隊和司法機關,樹立正統權威。若誰被逮捕、被指控在佔領期間犯有罪行,那麼這是相關的權威機構的職責。若有舉行審判,則應該在法治之下舉行。若需流血,那麼這是整個國家的事情。一旦新的當權者感到有足夠的力量,情況就轉變了,當權者會解除從前的游擊隊的武裝,強化他們自己警察的權力,抑制對粗暴懲罪和集體報復的普遍要求。

這種非常普遍的觀點確實認為,第二次世界大戰的恐怖最終應該只歸罪於德國,甚至連奧地利也被饒恕了。根據1943年的一份同盟國協議,奧地利被正式宣布為希特勒的「第一個犧牲品」,因此在戰爭結束時受到了與德國不同的對待。這一情況,應當注意到溫斯頓·丘吉爾的觀點,他認為納粹的根源在普魯士,他那一代人的觀點糾結于普魯士的崛起在19世紀的后1/3時間里對歐洲穩定造成的威脅。但是這種觀點也符合其他同盟國的口味——由於奧地利的中樞地理位置及其對中歐政治前景的不確定因素,因此將它的命運同德國的命運分開,看來還是比較明智的。

復讎是毫無意義的,但是某些人在我們尋求建設的世界里不會有一個位置。

——捷克斯洛伐克抵抗組織要求嚴懲約瑟夫·蒂索神甫的決議,1946年11月

在這些起訴中,最出名的是1945年10月至1946年10月間在紐倫堡的國際軍事法庭對納粹主要領導人的審判,然而還有其他許多次要審判:美、英、法軍事法庭在它們各自佔領德國的地區審判納粹低級領導人,他們同蘇聯一起將納粹分子轉送到其他國家——主要是波蘭和法國——在納粹分子犯下罪行的地方舉行審判。「戰爭罪行審判」的計劃在同盟國佔領德國期間一直在進行:在西方佔領區,5 000多人被指控犯有戰爭罪或反人類罪,但其中只有不到800人被判處死刑,而最終處決的只有486人——在德國人呼籲從寬處理的喧嚷聲中,最後一名罪犯於1951年在蘭茨貝格監獄被處決。

以這種方式被草率處死的人中,大約有1/3是在1944年6月6日諾曼底登陸之前被殺的,其餘大多數人在此後4個月里法國土地上發生戰事時成為犧牲品。要說有什麼區別的話,考慮到4年被佔領和貝當元帥的維希政府在法國引起互相仇恨和懷疑的程度,這個數字還算是低的;無人對報復行為感到驚奇——用年邁的法國前總理愛德華·埃利奧的話來說,「共和主義者重新執政之前,法國首先需要經過一場血的洗禮。」

義大利幾百萬人在政治上都屬於右翼,都同法西斯主義合作,在這樣一個國家裡,陶里亞蒂看到,將整個民族推到內戰邊緣是毫無好處的——或者毋寧說是會處於早已發生的長期持續內戰中。努力重建秩序和正常生活,將法西斯時代拋棄,通過無記名投票來謀求權力,這樣要好得多。再者,從他作為國際共產主義運動高級人物的立場出發,陶里亞蒂的戰略眼光超越了義大利邊界,他牢牢記住應當將希臘發生的情況作為一種警示。

但是這樣做會付出政治上的代價,嚴重損傷人們對解放的幻想和希望。早在1944年12月27日,那不勒斯作家古利埃爾墨·齊亞尼尼在《大眾報》(L'Uomo Qualunque,同名的新義大利政黨機關報)上寫的文章,表達的正是這種致命的幻滅情緒:「我就是那個人,碰到一位前領導人,問他:『你怎麼竟然會成為清除別人的人?』……我就是那個人,四處環顧,說道:『這些都是法西斯分子的方法和制度。』我正是那個人,不再相信任何事情、任何人。」

婦女常常被其他婦女指控為結交德國人,這一點發人深省。許多指控中包含著某些事實:提供性|服|務,以換取食物或衣物,或得到這樣那樣的個人幫助,而這對女人及其家庭是絕望困境中的一條出路,而且往往是唯一的出路。但是指控之普遍,以及報復與懲罰時的快|感,都提醒男人和女人們:被佔領的經歷首先是一種屈辱。讓-保羅·薩特後來用確切的性術語來形容「合作」是一種對佔領者權力的「依從」,而在不止一本20世紀40年代的小說里,描寫的合作者要麼是女人,要麼是柔弱的(「女氣的」)男人,她(他)們被條頓族統治者的陽剛魅力勾引。對失足的女人施行毀滅性的復讎,是克服個人或集體毫無力量的不愉快記憶的一種方式。

在蘇聯紅軍控制的土地上,無疑在斯大林和蘇聯當局看來,對合作者、法西斯分子、德國人的審判或其他懲罰一向是,而且首先是一種方式,可以用來清除當地阻礙蘇聯統治其政治和社會的力量。鐵托的南斯拉夫也是如此。許多人被指控犯有法西斯重罪,而他們的主要罪行或者只是屬於錯誤的民族群體或社會群體,或者是加入了不恰當的宗教團體或政黨,或者只是當地群體看不慣的或有惡名的人。我們可以看到,清洗、剝奪土地、驅逐、判刑、處死刑等等,目的都在於消滅無罪的政治對手,這在社會與政治的轉型過程中是階段性的特點。但是他們也將目標對準真正的法西斯分子和戰犯。

至少在西歐和中歐,令人驚異的是無意解除抵抗者的武裝。在被解放后的最初幾個月狂熱中發生的謀殺等罪行,當權者視而不見:比利時臨時政府對在該國宣布解放的官方日子之後41天里以「抵抗運動」名義所犯的各種罪行實行大赦。然而,所有的人心裏都明白,重建的新政府機構應當擔負起懲治犯罪的任務。