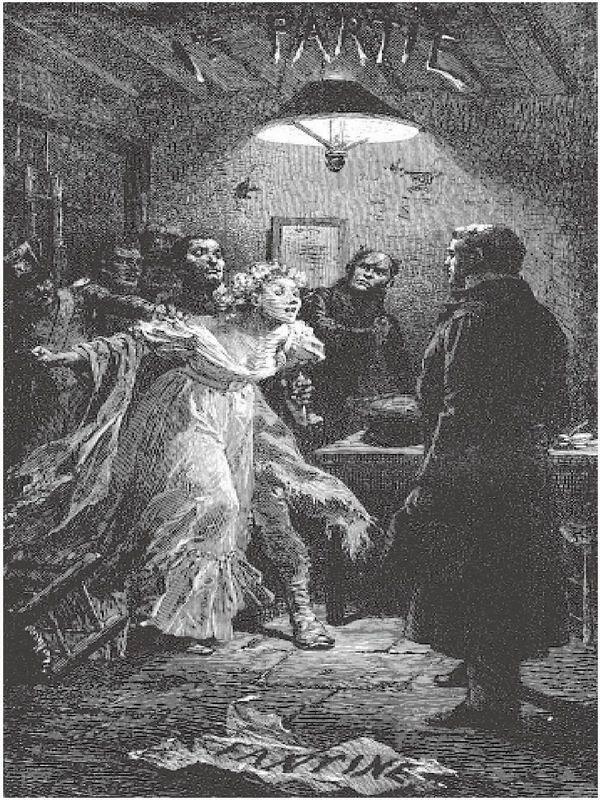

第一部 芳汀

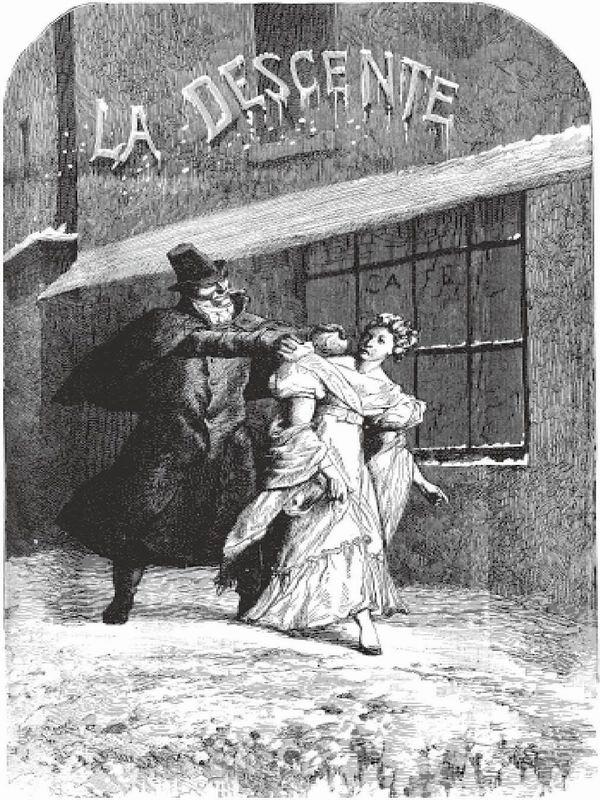

第五卷 下坡路

十三 警察局處理問題

她隨即昏了過去。

沙威還要最後爭一下:「可是,市長先生……」

這類女人由法律完全交給警察處置了。警察可以為所欲為,任意懲罰她們,剝奪她們所謂的職業和自由這兩樣可悲的東西。沙威神態冷漠,嚴肅的面孔毫不動容。然而,他在殫精竭慮,此刻他要自由地運用生殺予奪的可怕權力,態度十分認真而縝密,但感到警察的板凳就是公堂。他審判。他審判,並且判罪。他圍繞著自己所辦的大事,盡量調動起他的神思,他越審查這個妓|女的所為,就越感到氣憤。他剛才目睹的情景,顯然是犯罪。剛才在大街上,他看到一個有產者選民所代表的社會,受到一個最下賤的人的侮辱和攻擊。一名娼妓居然冒犯一位資產者。他,沙威,親眼目睹這件事。他一聲不響,只管筆錄。

沙威抬頭一看,認出是馬德蘭先生,他脫下帽子,不自然而又有點惱怒地向他敬禮:「對不起,市長先生……」

「市長先生,請允許……」

幾名警察扭住芳汀的胳膊。

「沙威探長,」馬德蘭先生聲調委婉平和,又說道,「聽我說。您是個正直的人,不難向您解釋。事實是這樣,您帶走這個女人的時候,我剛巧經過廣場,圍觀的人還沒有全散,經過調查,我全了解了,是怪那位紳士,好警察應當逮捕他。」

「什麼?」馬德蘭先生問道。

沙威像個俄國士兵,站立著迎面挺胸接受這一打擊。他向市長先生一躬到地,便往外走。

警察上前扭住這個不肯起來的不幸女人,這時,他跨了一步,從暗地走出來,說了一聲:「請等一下!」

他寫完了簽上名,將紙折起來,交給值勤的士官,對他說道:「帶三個人,將這個婊子押進牢里。」他轉身又對芳汀說:「你要關上六個月。」

警察局辦公室是樓下一間大廳,生有爐火,臨街安了鐵條的玻璃門口有警衛站崗。沙威帶芳汀來到,推門進去,隨手把門關上;那些好奇的人大失所望,但仍舊簇擁在門口,踮起腳伸長脖子張望,想透過發污的門玻璃看個究竟。好奇就是貪吃,觀看就是吞食。

馬德蘭先生和顏悅色地回答:「聽清楚一點:她一天也不能關押。」

她身子彎成兩折,不住地抽|動,淚水模糊了眼睛,胸口裸|露,雙手絞來絞去,就這樣哭訴,結結巴巴,低聲下氣,還不斷地乾咳,就像要咽氣一樣。極痛深悲是一道神威之光,能改變悲慘之人的形象。在這一時刻,芳汀重又變美了。她時而住聲,深情地吻這名警探的下擺。她能打動一顆花崗岩的心,然而一顆木頭的心是不會軟的

九-九-藏-書。這一聲「市長先生」,在芳汀身上產生奇異的效果。她就像從地下鑽出的殭屍,忽地站起來,兩臂推開警察,未待他們阻攔,就徑直走向馬德蘭先生,眼睛直愣愣地瞪著他,喊道:

接著,她對警察說:「諸位,說說看,我怎麼啐他的臉,你們都看見了吧?哼!市長老魔頭,你來這裡是要嚇唬我,可是我不怕你。我害怕沙威先生。我害怕我這善良的沙威先生!」

「這個瘋女人侮辱了一位紳士。」

那不幸的女人渾身戰慄,號叫起來:

幾分鐘之前進來一個人,誰也沒有注意。他關上門,靠在上面,聽見了芳汀苦苦的哀告。

「出去!」馬德蘭先生說道。

一名士官拿來一支點燃的蠟燭,放到辦公桌上,沙威坐下,從衣袋裡掏出一張公文紙,開始寫起來。

芳汀一進來,便走到角落裡,頹然縮成一團,一動不動,一聲不吭,如同一條害怕的狗。

「然而……」

「哼!市長先生,原來就是你呀!」

「我抵制市長先生,感到十分遺憾,這是我平生第一次。不過,請市長先生允許我指出,我這是在職權範圍之內行事。既然市長先生要這樣,我就再來談談那位紳士的事實。當時我在場。是這個婊子撲到巴馬塔林先生的身上。那位先生是選民,在公園旁邊擁有漂亮的公館,是一座石砌帶陽台的四層樓房。在這世界上,有些東西畢竟不能無視。不管怎麼說,市長先生,這件事發生在街上,關係到我,是警察的職責,因此,我要收押芳汀這個女人。」

拉門閂的聲響把他驚醒,他抬起頭,神態極其威嚴;職權越低,這種神態越凶,表現在猛獸面上是兇猛,表現在小人臉上是兇殘。

「我聽到了您的敘述。您講的情況我一無所知。我相信這是真的,我也覺出這是真的。我甚至不知道您離開了工廠。當初為什麼您不找我呢?這樣吧:我替您還債,再派人把您的孩子接來,或者您自己去找她。今後,您要在這裏,到巴黎或別的地方,由您自己決定。您和孩子的生活費用由我負擔。您要是願意,就不必幹活了,需要多少錢我都給您。您重獲幸福生活,也就重做正派人了。甚而,請聽清楚,如果您的話句句屬實,當然我並不懷疑這一點,那麼現在我就明確告訴您,在上帝面前,您始終是個聖潔的女人。噢!可憐的女人!」

「放啦!放我走!我不去坐六個月牢啦!這話是誰講的?誰也不可能這麼說。我聽錯了。這個魔鬼市長不可能講這話。是您吧,善良的沙威先生,是您說的放了我吧?唔!瞧著吧!我對您說了,您就放我走。這個魔鬼市長,這老混蛋市長,他是整個事情的禍根。您想想看,沙威先生,是他把我從工廠里趕出來!就因為他聽信了工廠里那些臭女人胡說八九_九_藏_書道。一個可憐的女人,老老實實地幹活,卻被開除啦!這不是非常殘忍嗎?這樣,我掙的錢就不夠用了,厄運也就來了。首先,警察局這些先生應當改善一點,就是禁止監獄那些包工來坑害窮人。喏,這事我一說您就明白。您做衣服每天掙十二蘇,可是一下子減到九蘇,就沒法兒活了。這樣,要活下去什麼都得干。我呢,我還有個孩子珂賽特,被逼無奈,我才成為壞女人。現在您明白了,我的不幸,完全是這個混蛋市長造成的。還有這次,我在軍官咖啡館門前,用腳踏壞了那位市民先生的帽子。可是他,也用雪把我的衣裙給毀了。我們這種人,只有一件綢子衣裙,晚上穿出來。您明白,我從來沒有故意損害過人。真的,沙威先生,我看見到處都有比我壞得多的女人,而生活快活得多。沙威先生啊,把我放出去,這話是您說的吧?您去打聽打聽,去問問我的房東,現在我按期付房租了,別人會告訴您我是個老實人。啊!上帝,請您原諒,我沒注意碰了爐門扳手,弄得冒出煙來了。」

「永恆的天父也無能為力了」,她聽見這句莊嚴的話,就明白判決宣布了,於是癱在地上,有氣無力地說:「饒了我吧!」

「這是我的事兒,」馬德蘭先生答道,「對我的侮辱也許屬於我的。我願意怎麼處理都行。」

沙威分開圍觀的人,拖著那個不幸的女人,大步走向廣場另一邊的警察局。那女人機械地邁動腳步,任他給拉走。他們二人誰也沒有講一句話。一大群觀眾欣喜若狂,鬧哄哄地跟在後面。極端不幸的事件,卻是大講猥褻的話的機會。

「不要講了。」

「沙威探長,」馬德蘭先生反駁,「首要的司法,是良心。我聽了這個女人的陳述,我明白我所做的事。」

馬德蘭先生聚精會神聽她講,邊聽邊搜自己的西服背心,從口袋裡掏出一個錢包,打開一看是空的,又放回兜時,他對芳汀說道:「您剛才說欠人家多少錢?」

她伸手拉門閂,再走一步就到街上了。

這工夫,她也受到震撼,感到難以名狀的惶恐。她看見在某種程度上,自己成為兩種相反力量的爭奪對象。兩個人在她眼前搏鬥,他們掌握著她的自由、生命、靈魂和她的孩子,一個人要把她拖向黑暗,一個人要把她拉向光明。這場搏鬥通過她恐怖的視覺擴大了,這二人好似兩個巨人,一個講話的口氣像是她的惡魔,另一個講話的口氣就像她的守護天使。天使戰勝了惡魔。然而,一個情況令她從頭到腳戰慄:這個天使,這個救星,恰恰是她深惡痛絕的人,恰恰是這位市長——她長期認作造成她全部苦難的罪魁禍首,恰恰是這個馬德蘭!就在她無恥地辱罵了他之後,他卻救了她!難道她弄錯了嗎?難道她應該改變整個靈魂嗎?……

九*九*藏*書她弄不清楚,只是渾身顫抖。她越聽越不知所措,越看越心驚膽戰;馬德蘭先生每講一句話,芳汀都感到仇恨的可怕黑影在她身上融化並消散,同時內心不知萌生什麼感覺,既溫暖又不可言喻,似欣喜,似信心,又似愛。

「那麼,您只管服從就是了。」

她合攏雙手,跪在所有男人的泥靴踏濕了的石板上,用雙膝大步往前爬行。

突然,她急忙整理弄亂了的衣衫,往膝下拉拉裙子,拉平她剛才匍匐時弄出的皺褶,然後朝門口走去,友好地沖警察點點頭,輕聲說道:「孩子們,探長先生說放了我,我走了。」

這句話給芳汀的震動也同樣怪異。她抬起赤|裸的胳臂,抓住爐門的扳手,好像站立不穩似的。同時,她四面張望,又彷彿自言自語,低聲說道:

「我提醒您注意1799年12月13日頒布的法律,關於擅自拘捕問題的第八十一條。」

這時,馬德蘭先生叉起胳臂,拿出全城還沒人聽到的嚴厲聲調說道:「您講的這種犯罪行為由市政警察處理。根據刑事訴訟法第九條、第十一條、第十五條和第六十六條,我是審判官,我命令釋放這個女人。」

「沙威先生,」她說道,「求您開開恩吧。我敢保證我沒有過錯。您若是看到開頭的情況,就會明白啦!我向仁慈的上帝發誓,我沒有過錯。那位有錢的先生我不認識,是他往我後背塞雪團。我們那樣老老實實地走路,沒有招惹任何人,難道誰就有權往我們後背塞雪團嗎?突然搞了我這麼一下。您瞧見了,本來我就有點病!再說,他挖苦我已經有一陣工夫了。你真丑!你沒有牙!我完全明白我沒有門牙了。可是,我什麼也沒幹呀!我心裏說:這位先生在尋開心。我在他面前規規矩矩,沒有跟他說話。正是在這種時候,他把雪團塞進我後背。沙威先生,善良的探長先生!難道這裏沒有人當場看見,能對您說這是千真萬確的嗎?也許我不該發火。您也知道,人碰到事情,開頭總是控制不住自己,發起火來。何況,乘人不注意的時候,把那麼涼的東西塞進後背!我不該把那位先生的帽子弄得不成樣子。他為什麼走了呢?我可以請求他原諒。噢!天主啊,我不在乎,可以請求他原諒。今天就饒了我這一回吧,沙威先生。喏,您不了解這種情況,坐牢每天只能掙七蘇,這不能怪政府;但是請您想一想吧,我必須付一百法郎,否則,人家就把我孩子打發回來。上帝啊,我不能讓孩子跟我在一起。我乾的事太可恥啦!我的珂賽特呀,我的慈悲聖母的小天使,可憐的小寶寶,她怎麼辦呢?告訴您說吧,德納第那家人,是開客店的,是鄉下人,不講什麼道理不道理,他們只要錢。不要把我投入監獄!請想一想,一個小女孩,讓人丟在大路上,又是天寒地凍九九藏書,到處流浪,善良的沙威先生,這種情況怎不讓人可憐!她人大一點兒,還可以自己養活自己,可是,她那小小年齡不可能。其實,我並不是壞女人。我落到這一步,並不是因為好吃懶做。我喝酒不假,那是窮困潦倒的緣故。我不喜歡酒,但是酒能醉人。從前我比較快活的時候,別人只要看看我的衣櫃就會明白,我不是那種淫|盪的妖艷女人。那時候我有衣裙,有很多衣裙。沙威先生,可憐可憐我吧!」

可憐的芳汀再也忍不住了。接回珂賽特!脫離這種可恥下賤的生活!同珂賽特一起過上自由的、富裕的、快活而又體面的日子!在悲慘的絕境,眼前忽然展現所有這些天堂般的現實美景!她彷彿痴獃了,看著對她講話的這個男人,只能「噢!噢!噢!」發出三兩聲抽泣。她雙膝彎下來,跪到馬德蘭先生的面前,未待他制止,就拉起他的手,嘴唇貼在上面。

等沙威一出去,馬德蘭先生就轉向她,聲音緩慢地,就像不易動感情的男人忍住眼淚那樣吃力地說:

接著,她放聲大笑,朝他臉啐了一口。

沙威又說道:「這個賤貨又侮辱了市長先生。」

芳汀眼裡只有沙威,這時轉身對著他:「我跟你有什麼話可說!」

芳汀聽見沙威的聲音,渾身不禁顫抖,放下門閂,就像被捉住的小偷丟下偷竊的物品。聽見馬德蘭的聲音,她又轉過身來,從這時候起,她不吭一聲,甚至不敢出大氣兒,目光來迴轉移,從馬德蘭到沙威,又從沙威到馬德蘭,隨著哪位說話而定。

「警士!」他喊道,「您沒看見那壞女人要走嗎!誰跟您說放她走的?」

沙威轉過身去。

顯而易見,沙威到了常言說的「怒不可遏」的程度,才敢在市長要求釋放芳汀之後,還頤指氣使地申斥警士。居然到了無視市長在場的程度嗎?難道他最終確認一位「行政官」不可能發出這種命令,市長先生肯定無意中說走嘴了嗎?抑或這兩個小時,他目睹了駭人聽聞的事情,心想必須採取決斷,要小人物充當大人物,警探扮演行政官,警察變成法官嗎?而且在這種緊急關頭,秩序、法律、道德、政府、整個社會,要在他沙威身上體現出來嗎?

她這樣說著,又轉向探長:

芳汀閃開門口,驚愕地看著他從面前走過。

「可是我,市長先生。我不明白我看到的事。」

她不哭了,聲音悅耳動聽九九藏書,她把沙威粗大的手按在她那白|嫩的胸口上,笑嘻嘻看著他。

「我服從自己的職責。我的職責就是要把這個女人關押六個月。」

「我。」馬德蘭說道。

這時候,沙威感到自己要發瘋了。此刻,他接連感受到有生以來最強烈的、幾乎同時混雜而來的震撼。目擊一個公娼啐一位市長的臉,這件事簡直荒謬到了極點,無論怎樣大胆設想,哪怕相信會發生這種事,他也認為是一種褻瀆。另一方面,他在思想深處卻隱約而醜惡地拉近這兩者,拉近這個女人的狀況和這位市長可能的身份,於是,他在這種大不韙的冒犯中,恐懼地看出一點極為簡單的什麼情由。等到這位市長,這位行政官平靜地擦臉,並且說「把這女人放了」,沙威見了不禁愕然,彷彿一時目眩,不能思考也說不出話來,這種驚愕超出了他可能承受的限度。他呆若木雞。

「好啦!」沙威說道,「我聽你陳述了,全講完了吧?現在走吧!你得關上六個月。永恆的天父親自來這兒,也無能為力了。」

沙威聽了這句堅決的話,還敢注視市長並申辯,但是聲調始終恭恭敬敬:

馬德蘭先生揩了揩臉,又說道:「沙威探長,把這女人放了。」

沙威一直佇立不動,目光垂視地面,彷彿一尊雕像放在這個場合,極不適當,等待搬到別處去。

「我請市長先生原諒。對市長的侮辱不屬於市長,而屬於法律。」

「六個月!六個月關在牢里!六個月,每天只能掙七蘇!我的珂賽特可怎麼辦啊!我的女兒!我的女兒!我還欠德納第家一百多法郎,探長先生,這情況您知道嗎?」

不管怎麼說,馬德蘭先生講的「我」字一出口,沙威探長便轉向市長,只見他臉色蒼白,表情冷峻,嘴唇發青,目光凶頑,渾身不易覺察地微微顫抖,而且見所未見的是,他說話眼睛垂視,但是口氣堅決:「市長先生,這樣處理不行。」

「喏,您明白,探長先生,這情況講了,就應當公正些。我知道您是公正的,探長先生。老實說,事情非常簡單,一個男人尋開心,往一個女人後背里塞點雪,好逗那些軍官發笑。人嘛,總得尋點兒樂子,我們這些女人,本來就是給人取樂的,有什麼奇怪!接著,您來了,您不得不維持秩序,帶走有過錯的女人,可是您心腸好,經過考慮,您就說放了我,是為了孩子,因為我坐六個月的牢,就沒法兒撫養孩子。只不過,賤女人,不許再鬧事啦!哦!沙威先生,我絕不再鬧事啦。現在,隨便怎麼戲弄我,我都會一動不動。只是今天,您明白,弄得我太難受,我叫喊起來,根本沒料到那位先生往我衣裳里塞雪,而且,我跟您說過,我身體不太好,總咳嗽,胃裡好像有什麼東西滾燙滾燙的,大夫吩咐過:好好保養。來,您摸摸,把手給我。不要怕,就在這兒。」