詹姆斯·卡梅隆對話雷德利·斯科特

雷德利·斯科特:計劃總是不如變化。

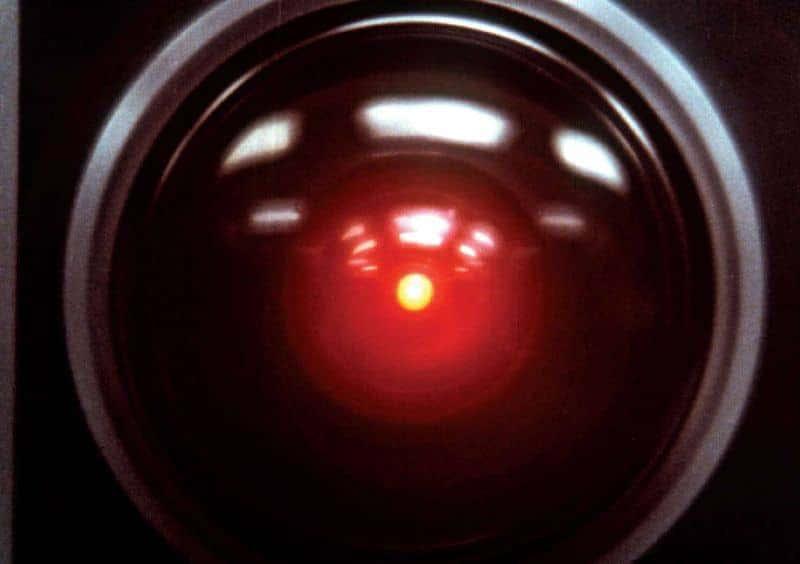

電影《2001:太空漫遊》中,名叫哈爾的邪惡人工智慧那一眨不眨的眼睛。

2001:A Space Odyssey © MGM. Image courtesy of Photofest.

卡梅隆:後來它就被改成了:「我想要活得更久,父親。」兩種台詞僅是稍有不同,兩種都挺出色的。

卡梅隆:在你寫的故事中,那是一種疾病。這絕對是一種可能。未來有很多可能降臨的噩夢,它們有可能是技術引起的,也有可能是我們對這個星球的所作所為引起的,新武器、網路戰、人工智慧、核戰爭、泄露了的病原體,或變異了的病原體。這些都是黑暗未來,但為什麼我們會對這個如此著迷呢?在我們的文化中,為什麼會對它如此感興趣呢?

斯科特:倫敦的皇家藝術學院。那個時候我們還沒有電視機,這是個很分神的東西。在1954年黑白電視出現在英國之前,我家裡沒有電視機。所以我那時常看很多書,科幻小說把我給迷住了。H. G.威爾斯,他是第一個真正把我領入科幻的傢伙。那些關於太空的東西我不太喜歡看。像艾薩克·阿西莫夫我就不太能接受。

斯科特:《銀翼殺手》中的羅伊·巴蒂是一個人工智慧,洲際彈道導彈同樣也是人工智慧,人們常常忘了那是一個擁有智能的炸彈。一台電腦的好處就在於它沒有情感,它只是做出判斷,否定或肯定。在最早的那部《異形》中,人造人阿什的腦袋被放在桌子上,他那番毫無悔意的話說得非常好。完美的人工智慧,沒有任何情感方面的東西能妨礙你的判斷和選擇。

卡梅隆:預測可能會發生的事情,例如《奇幻核子戰》(Fail-Safe)、《奇愛博士》,像這樣的電影,都是真正在講核戰爭的。你本來打算拍《我是傳奇》來著,在這個故事中世界是被一種病原體毀滅的。同樣的恐懼是,我們活在其中的這種揚揚自得的泡沫遲早有破裂的一天。

卡梅隆:然後你用上了霧氣和激光,它們在那些蛋的上空形成了某種能量膜。我想說,那裡面有太多的東西都非常具有開創性。可以說它激發了整整一代的電影創作者前去求學,但不幸的是,這些人又陷入了新的泥潭之中,在接下來的20年裡,要在怪物的塑造方面實現突破,可是相當困難的。

卡梅隆:我有這樣一個印象,她始終都在學習和領悟成為人類的意義。戴克花了好長的時間——我記得是5倍於他平常所花的時間——才判斷出她是一個合成人。但我認為你是在規避與人工智慧有關的最重要的問題。如果一台機器已經變得足夠複雜、足夠像人類,到什麼程度我們會分辨不出機器與人類的區別了?

卡梅隆:我們之所以能坐在這裏,是因為我倆都熱愛科幻片這種類型。你可能跟我類似,年輕時把那些東西都看遍了。你開始時是個設計師,你讀的是皇家藝術學院,是吧?

卡梅隆:我們之所以喜歡機器,是因為它們做起事來更有效率。它們不需要假期,它們不需要休病假,諸如此類的事情。

卡梅隆:沒錯。那種苦中作樂的幽默,那種你身上就有的黑色幽默。這是你在《火星救援》中捕捉到的東西。但我恐怕不能同意說《火星救援》不是一部科幻片,畢竟它以科學為導向,是一個虛構的故事,而且這種事從未發生過。

斯科特:我必須要感謝編劇丹·歐班農和羅恩·舒塞特。最初的劇本是被一家名叫布蘭迪萬製片的公司採納的,這家公司由電影人大衛·吉萊爾和沃爾特·希爾共同創建。製片人戈登·卡羅爾和我一直都待在那裡。我讀了劇本。我想,我一定要拍這個,接到它我真是太走運了。他們問,「要改一下嗎」?我轉身回答:「不用。已經非常棒了。」因為如果你提出一些意見,你就把一部可以開拍的電影變成了一個開發中的項目。所以先同意了再說。

雷德利·斯科特極具影響力的科幻電影里程碑,《銀翼殺手》(1982)中的一個城市場景。

Blade Runner © The Blade Runner Partnership. Image courtesy of Photofest.

卡梅隆:正是。他倆就是一對鑽進輪機艙里抱怨管理層的傢伙。這比《星球大戰》又更進了一步。《星球大戰》第一次做出了「二手未來」的效果。在那之前,未來總是嶄新的,一切都是完美的。然後《星球大戰》告訴人們,這些機器已經存在好長時間了,每樣東西都有些年頭了,它們看起來都銹跡斑斑的。你又往前邁了一步說,我們別把那些人搞得都像是《星球大戰》中的帝國衝鋒隊,或精英宇航員,或《星際迷航》里像柯克船長和史巴克那樣的星際聯邦軍人。不如讓這兩個傢伙穿上夏威夷花襯衫,戴上棒球帽。

斯科特:是啊。她與亞菲特·卡托的對手戲處理得不錯。亞菲特也非常出色。我那時常讓他去惹惱西格妮。在一個非常棒的場景中,她說:「他媽的閉嘴。」那是真的生氣了。然後亞菲特說:「好吧。」那一刻她已經開始掌控了。

卡梅隆:說得太對了。我們就是機器……前不久我在加拿大參加了一個機密會議,與會的一群頂尖的科學家正在研究能深度學習的強人工智慧,他們稱其為通用型人工智慧,其實就是更加仿人類的東西。一位專家直截了當地說:「我們正在嘗試製造出一個人。」我說:「那麼你所說的一個人,是不是就等於有某種人格意識的人呢?它們是不是有自我意識?它們是不是有認同感?」他說:「是的,這些東西都有。」

卡梅隆:嗯,他拍過《時空線索》(Déjà Vu),是一部時間旅行電影,在我看來,相當不錯。電影圍繞的是時間旅行中的悖論,但它有一個情感核心。

斯科特:如果你們是一群正在製造人工智慧的、非常聰明的人類,你們千萬要排除的其read•99csw•com中一樣東西就是情感。你一定不要把情感寫進方程式里。因為一旦你有了情感,情感會導致很多方面的問題:欺騙、生氣、憤怒、仇恨,當然還有愛。

卡梅隆:但時間是偉大的證明者。時間已證明你所做的那些創新性選擇都是對的。想想在《2001:太空漫遊》盈利之前,科幻電影B級低成本電影已經走過了25個不賺錢的年頭。對於這部電影,歷史做出了多麼大的修正。當它第一次公映的時候,它曾被視為一部糟糕的電影,一部爛片。然後過了一年,它登上了《時代周刊》的封面。人們花了一年的時間才認識到它是怎樣的一部傑作。它就是對你有過重大影響的電影之一,《2001:太空漫遊》。我一想起這部電影,總覺得它可能是第一個真正涉及人工智慧的電影。當然,較早的《禁忌星球》中的機器人羅比,他也是個擁有智能的角色,他能說話。

卡梅隆:《銀翼殺手》是一部對我有重大影響的電影。《2001:太空漫遊》激勵我走上電影製作的道路,還有《星球大戰》,我想這兩部對我倆都有影響。《銀翼殺手》出來時我正好在寫《終結者》的劇本,一下子冒出這麼一部出色的電影。我想,天哪,一部電影可以這麼具有美感。我在拍《終結者》的時候,我不敢奢望能把它拍出和你在《銀翼殺手》中呈現出的一樣的美感,但我一直將它作為目標。還有那些機器質疑人類的創意和他們的冷酷無情。開始做導演時,我最害怕的一件事就是,我不知道怎樣與演員進行交談。我沒有舞台、戲院或任何這方面的經驗。但作為一個編劇,我一直都知道角色應該正在想什麼、做什麼,以及為什麼那樣做,我發現那些都是我自己的語言,跟演員們只談關於角色的事。一旦你克服了最初的恐懼,這項工作實際上就變得相當輕鬆了。

斯科特:他們也不讀書……從這個角度看,我們都是今天的小說家,因為我們拍電影。我們創作的內容正在替換書本,但這是獲取信息的一個懶辦法。你就坐在那裡,你聞不到書香也看不到封面,信息就那樣喂到你嘴裏。這是好事還是壞事?我不知道。

斯科特:我想應該歸功於20世紀福克斯當時的總裁,艾倫·拉德。他說:「如果蕾普莉是女孩會怎樣?」我沉默了一會兒,說道,「這沒問題」。那時我還沒意識到婦女解放運動的重要性,也不知道婦女實際上是受排斥的,因為我是被一位非常堅強的母親帶大的。所以我早就接受了那個觀點,不管我們怎麼做,婦女最終無論如何都會統治我們。所以我說「好啊」,就應該給蕾普莉一點衝擊力和力量。

雷德利:按照他們的說法,她是一款完美的諾克希斯6型(Nexus-6)產品,是泰瑞(生產被稱為複製人的人造人產品的公司的頭兒)的主要項目。看著她如何運轉是泰瑞最為自豪的一件事。

卡梅隆:是什麼驅使你想到蕾普莉這個名字的?她連個姓都沒有——他們中沒有一個人有姓——還有,是什麼讓你將其塑造成一個女性?

卡梅隆:然後選角時你選了西格妮,她是一個傑出的演員。

卡梅隆:我一次又一次地跑到我的父母以及我的爺爺奶奶跟前去鬧,要他們帶我去看這部電影。電影已經差不多上映有一個禮拜了,我記得,我最後是在多倫多的奧迪安電影院看的它,而且巨大的電影院里就我一個觀眾。那是一個下午場,而且是在夏季的一個工作日里,所以電影院里空空蕩蕩的。但它是70毫米寬銀幕電影,我就坐在樓上包廂的正當中的座位上,這樣前面就沒任何東西擋著了。

斯科特:聽起來就像我們一樣。

卡梅隆:但你在《銀翼殺手》中卻塑造了一個瑞秋(Rachael)那樣有同理心的人工智慧。為了讓那段成為一個愛情故事——並且最終以一個愛情故事形式出現——她身上必須擁有某樣東西。

斯科特:對。說得好。

斯科特:當時是在凌晨1點鐘。我將在黎明前拔掉每樣東西上的插頭。那將是最後一個晚上了。在我拍電影的經歷中,這次是最艱難的一次了。有人對我說,「魯特格爾就在他的房車裡,他想見你」。我來到他的房車裡。魯特格爾說:「我寫了點東西。」因為劇本里他的台詞是:「死亡時間到了。」這是這段戲的一個非常出色的處理方式。

卡梅隆:所以這裏想表達的是,羅伊·巴蒂是有靈魂的。羅伊·巴蒂是一個富有情感的生命體。當普里斯(Pris)死的時候,他是有情感的。他有情緒上的反應。

卡梅隆:他對他自己,對他死亡的那種可能性也有一種情緒上的反應。他與泰瑞的那個場景……如果我沒記錯的話,你拍這一幕的時候原本用的是這樣一句台詞「我想要活得更久,渾蛋」。

斯科特:實際上,我並不是。我更像是一個樂觀主義者。我沒有著眼黑暗未來方向的傾向。我傾向於展望一個不斷發展的未來,我認為在我們當作娛樂來做的內容裏面,黑暗未來已經出現得稍顯頻繁了。

斯科特:是啊。那時我哥哥去世了,而我也快崩潰了,我必須工作。就在我剪輯《異形》時的那段時間,有人拿著一個小劇本來找我,名字是《仿生人會夢見電子羊嗎?》,作者是漢普頓·范徹(Hampton Fancher),是改編本。製作人邁克爾·迪利(Michael Deeley)挺欣賞它的,我當時正在混音,我說:「我剛剛完成一部科幻電影。我不想再拍一部科幻片了。不過還是要非常感謝你,因為劇本讀起來很有趣。」我便把這事拋在了腦後,然後就開始著手準備《沙丘》了。我有一個非常優秀的編劇名叫魯迪·沃利策(RudyWurlitzer),他寫過《雙車道柏油路》(Two-Lane Blacktop)和《比利小子》(Pat Garrett and Billy the Kid)的劇本,我倆還合作寫了一個非常棒的劇本。這時候我哥哥過世了,我的世界也陷入了混亂之中。我打電話給迪利說:「你知道那件事嗎?我能再看看那個劇本嗎?」然後我們就去了好萊塢,這是我第一次在好萊塢拍電影,我們開始一頁一頁地改寫劇本。電影是從劇本發展而來的,劇本是創意的核心,它最後與漢普頓的創意一起變成了後來的樣子。read.99csw.com

斯科特:對,你瞧它已經走上歧途了,你也明白。我認為,他們做這個是出於盲目的激|情。對路子的激|情——例如為一種病症探尋療法,才是具有建設性的。但人工智慧又是另一回事,必須得小心又小心。

斯科特:正如阿什在《異形》中所說的:「呵,我之所以被製造成這個樣子,是為了讓你們人類感覺起來舒服。但如果我不想的話,我實際上可以不呼吸。把我扔進水裡,我將會走著出來。」大衛明顯受之前已有的阿什的影響。它的整個邏輯進程是這樣的,一個大型公司把一個偽裝成人類的人造人派上船,目的是讓它照管公司的利益。

卡梅隆:這可真是個妙招。

卡梅隆:在我看來,科幻好像接替了過去讓我們感到恐懼的民間傳說和童話故事的角色,我有一種非常強烈的感受,你創作的《異形》是史上最好的怪物電影。告訴我們,你是怎樣創造出這隻最偉大的怪物的。

卡梅隆:如果你審視一下科幻,它總是擁有兩種視角,一種看到了社會中的樂觀,另一種聚焦了社會中的焦慮。

卡梅隆:西格妮扮演的角色馬上就明白了。你明白她那種被出賣的感覺有多強烈。觀眾也感覺被欺騙或出賣了,所以他們站在了她那一邊。

卡梅隆:我記得你當初來過片場。我記得你站在那裡說,「我必須得回去拍我的科幻片了」。也許有些片面,這句話我是這樣理解的,作為一個電影人你知道你的根在哪裡,使你為全世界所矚目的東西是一前一後兩部最偉大的經典科幻電影:《異形》和《銀翼殺手》。你瞧,前不久你又完成了3部頂級之作:《普羅米修斯》、非常與眾不同的《火星救援》,以及後來的《異形:契約》。沒有比你回來拍科幻片更讓我高興的事了。

卡梅隆:然而,由他設計的場景一般都很難搭建,特別是難以把握好那些流線型設計。當然了,今天我們可以用CG動畫做出那些流線型設計,連同所有那些倒影把它完美地做出來……《銀翼殺手》中有一個場景非常有詩意,就是羅伊·巴蒂死的那一幕。那簡直是魯特格爾·豪爾(Rutger Hauer)表演得最氣勢磅礴的鏡頭。拍攝的時候是一種什麼感覺?

斯科特:詮釋恐懼。這部電影就是恐懼的進化。

斯科特:事實上,我們無時無刻不處在危險的邊緣上。今天我們對此已經認識得很充分了,因為各種渠道已真正能做到覆蓋全球了。30年前,我們連這裏一半的東西都沒聽說過。但當你看見了真實發生的事時,它帶給你的卻是一種焦慮的明證。

在電影《異形》這扣人心弦的一幕中,兇惡的人造人阿什(伊恩·霍爾姆飾)在攻擊同伴船員蕾普莉(西格妮·韋弗飾)。

Alien © Twentieth Century Fox Film Corporation.

斯科特:我讓他設計了那個星球,我還讓他設計了那個走廊。但接下來你還必須把它交給一個製作設計師,因為你定稿了的設計,在畫上或做成模型是一個樣子,而當它搭建出來的時候,有可能就走樣了,變得像倫敦蘇活區一間糟糕的咖啡館那樣。所以你必須把它交給一位出色的製作設計師,他會說:「我會用某某材料來建這面牆,這樣它看起來會有光澤。」

邁克爾·法斯賓德在雷德利·斯科特的電影《普羅米修斯》(2012)中扮演人造人大衛。

Prometheus © Twentieth Century Fox Film Corporation.

香港,對我來說,留下一種噩夢一般的質感,還有混亂。有一段時間我經常去紐約,那還是在市長邁克爾·布隆伯格把紐約收拾乾淨的很多年以前。那個時期的紐約臭氣熏天,成了一種衰敗和殘破的混合體。究竟有什麼辦法才能把那些建築給收拾乾淨?沒有辦法。

斯科特:這全是劇本里寫的,不是我的功勞。我拿到劇本后就按著劇本走,然後大功告成。在我前面曾選過四位導演,他們之前把它交給了鮑勃·奧特曼。

這部電影給我印象太深刻了,我認為它簡直精彩絕倫。在我一生中,像這樣的瞬間屈指可數,那一刻是如此的真切,以至於到今天我還記憶猶新:我進的是哪家電影院,我坐的是電影院里的哪個座位。《2001:太空漫遊》和《異形》中的場景是其中的兩個瞬間。它把我們引向了一個與人工智慧完全不同的話題,那就是外星人——地球之外的生命。

卡梅隆:你還幹了一件相當了不起的事情——你打造出了一個藍領太空。他們不是那種精英中的精英,更不是萬里挑一的傢伙。

斯科特:它是對我們所做的事情的一種反思,或是對未來事件的預測。

卡梅隆:看看所有那些有可能讓我們完蛋的事情——人口過剩、氣候變化、全球變暖——也許逐漸積累的緊張情緒會引發一場核大戰,也許人工智慧只會被用來當作一種對付我們的武器。這是科幻如今要面對的問題。這個世界發生的很多事就要追趕上偉大的科幻作品所預測的了。在我們說話的這會兒,我們已經生活在一個科幻世界里了。這是科幻總是要把目光集中在各式各樣黑暗未來的原因嗎?還有末日災難。

卡梅隆:所以在《火星救援》中,主人公總是說:「我要通過科學『屎』其成為可能」——為了能活下去。在這裏你要表達什麼意蘊?

卡梅隆:你說的是亞菲特和哈利·戴恩·斯坦通?

斯科特:它是一個任何事都可能上演的舞台。

卡梅隆:

read•99csw.com《海灘上》,這書非常精彩。內爾·舒特在書中描繪了一群竭力在核戰爭后的餘波中生存下來的人們。這本書也很黑暗……很多的社會焦慮都通過科幻小說顯露出來。我們之前談話時你提到過喬治·奧威爾,這讓我想起了你的那個備受讚譽的一個姑娘手持鎚子的蘋果公司廣告《1984》,它徹底改變了電視廣告的形式。那真是一部出色的電影短片,但放到今天它可能就行不通了,因為如今太多的科幻迷只熱衷於那些來自電影、電視和流行文化中的科幻,以及電子遊戲等一些內容。他們並不知道科幻的文學根源。

卡梅隆:那將是一部完全不同的電影,我可能不會像現在這樣喜歡這部電影。首映之夜我就在現場。我當時住在奧蘭治縣,那時我以開卡車為生。那天與我一起去電影院的有我的妻子,還有她最好的朋友,那位朋友又帶了一個她的約會對象,他們還是初次見面。當破胸的那一幕開始出現時,那位朋友和她的約會對象就坐在我的右邊。我聽見全場觀眾立刻爆發出一陣陣尖叫,然後我聽見我右邊的尖叫聲尤其刺耳。當我們走齣電影院時,我說:「嘿,南希,我原以為你挺堅強的。叫那麼大聲是怎麼回事啊?」然後她回答:「那不是我,是他。」於是,約會告吹了。

斯科特:這些全都來自真實的生活。還沒開始拍電影之前,我做了很長時間的廣告。就在那個時期,工作原因使我去了香港,第一座摩天大樓還不曾建起來的香港。我工作的地點就在舢板簇擁的碼頭邊上。香港銀行的塔樓當時正在籌建,那種震撼簡直令人難以置信。那時人們剛發明聚乙烯塑料,海港中飄滿了亂七八糟的泡沫塑料。那就是未來,那就是反烏托邦世界。

斯科特:他說的意思就是,「要麼我會死在這裏,要麼我能想出點什麼辦法」,他想要活下去。他全靠這種我稱之為黑色幽默的東西來支撐——我不會花太多時間去想這種處境。我要通過每一天、每一小時逐步來接受它。我要通過科學使其成為可能,好讓我能繼續活下去。

卡梅隆:我很高興你對小說做了修正。但你是真的喜歡以文學作為源頭。你曾琢磨過《沙丘》差不多有一年時間。

斯科特:為什麼是殭屍?痴迷殭屍的原因是什麼?我認為這是一種古怪的病態,我壓根兒就不喜歡殭屍。

卡梅隆:你們兩位一起工作了多長時間?有40年吧?

斯科特:托尼是一個感情非常豐富的人。

卡梅隆:在我拍《異形2》的時候,我也請過席德。與他合作對我來說是一個收穫靈感的機會。咱們就不避諱了,我這輩子也沒有過這麼多新穎的創意。一天,席德給了我一張圖,是他為我電影中的太空船完成的設計圖。他都已經標註好了——這裡是生活區,這裡是通信系統。有個地方寫著「PFM推進器」,所指的地方是那個巨大的引擎,背後有各種散熱管道從裏面伸出來。我問:「什麼是PFM推進器?」他回答:「純屬扯淡的魔法(Pure Fucking Magic)。因為沒人明白你將來怎麼會有一艘跑得比光速還快的太空船。」他的東西在工藝上非常出色,又帶著某種強烈的超現實感。

斯科特:我是在一部非常精彩的電影中看見魯特格爾這傢伙的,電影名叫《青蔥歲月》(Soldier of Orange),導演是保羅·范霍文。我一下子就喜歡上他的外形了。我給他打電話,開口就說:「喂,你會說英語嗎?啊,謝天謝地,你會說英語。我是從好萊塢給你打的電話。」接著我又問:「你想來這兒演一部電影嗎?」他知道我的那兩部電影。他知道《決鬥的人》和《異形》,所以他說他會來。我還沒見他面就選用他了。結果發現這個身材魁梧的大漢原來是一個甜心,一個非常可愛的好心人,突然來到好萊塢讓他很緊張,同時他對扮演羅伊·巴蒂也心裏沒底。一個很棒的名字:羅伊·巴蒂。名字有點像愛爾蘭語——有點思想的軍團軍士長,非常殘忍的傢伙。當然了,在那些鏡頭中他心狠手辣,有著和馬龍·白蘭度一樣的帥氣面孔。

斯科特:40年。他和我做出的東西總是非常不一樣。我一直都認為,憑托尼的眼光,一定會拍出了不起的科幻片。但他並不真正想拍。

卡梅隆:她的角色講的就是面對自己的恐懼。她某種程度上已經變成女權主義者的國際形象了。科幻片一直都是一種在打破性別邊界的類型片,並緊跟各種各樣的話題。

斯科特:「你們人類從未見過。」那是他寫的。

卡梅隆:你不能說它行不通。你把歐班農的一個了不起的概念與你的眼光和品味結合在了一起,你還認可了H. R.吉格爾的性心理仿生機械的價值。

卡梅隆:那是魯特格爾寫的?

卡梅隆:這一幕的出現讓你猝不及防。「我能看見你的嘴唇在動,大衛。」而他殺人時的樣子是那麼的平心靜氣,一下子就把那些船員的生命支持給切斷了。你會想起那些生動而又有震撼力的經典謀殺鏡頭……但我們都被打動了,不是嗎?

斯科特:我給任何一位導演的忠告都是,把你的同事變成你的朋友和合作夥伴。我的第一部電影是我與我的弟弟托尼·斯科特(Tony Scott)花了65英鎊一起拍成的。

斯科特:那是著名未來派畫家席德·米德(Syd Mead)的功勞。因為我請席德·米德來……同樣,由於拉里·波爾(Larry Paull)是一位非常優秀的製作設計師。而席德·米德確實是這個概念的幕後功臣。我們繞著華納兄弟的外景場地一邊走一邊拍各個角度的照片。席德拿到這些照片后,他用一把尺子和一桿細排筆十分具體地把所有場景都畫了出來,就構思了不到十分鐘。這樣你就拿到了所有的場景,而且就是它了。然後拉里接手搭建它的繁重任務。

斯科特:這倒沒錯……那差不多是20年以前了。我當時對瀑布效應、退化的多米諾效應和迅速陷入的混亂局面非常感興趣。這種情況下你會重新認識自己,然後開始尋找其他人。因為事情總是會朝著人群聚集的方向發展。到最後都會是這樣。

斯科特:這實在是太危險了。

卡梅隆:就像我們受他的影響一樣,他也受著他之前的那些作品的影響。你看過《禁忌星球》(1956)之後,你就知道那裡面有一個智能機器人。然後你跳到——我猜斯坦利是從1965年起,花了三年時間製作,然後這部電影在1968年問世。然後你

九-九-藏-書就見到了哈爾,他是第一個有著那種惡毒思想,但又比你聰明,也比我聰明的那種超級電腦。

卡梅隆:詮釋恐懼。

斯科特:對斯坦利來說,拍這部電影可能有一種類似宗教上的意義,他相信有某種更加強大的實體存在。我們不是生物學上的一個偶然。那都是胡說八道。

卡梅隆:你曾打算拍《我是傳奇》,那就是一部殭屍電影。

雷德利·斯科特是一位經驗豐富的商業片導演。1979年,僅有過一部故事長片(《決鬥的人》,1977)拍攝經歷的他,就用那部令人難忘的太空恐怖片《異形》掀起了科幻片領域里的一場革命。斯科特那畫家一般的眼睛以微妙的精確度捕捉到那艘平凡的太空船,「諾斯特羅莫號」(Nostromo)上的各個平面和角度,他先是營造出一種真實的幽閉空間感,然後釋放出那頭噩夢般的獵食者,讓它向那些毫無察覺的船員們悄悄逼近。當這隻烏黑髮亮的異形怪物奪走了一個又一個受害者的生命后,西格妮·韋弗扮演的埃倫·蕾普莉鼓足最後的一絲勇氣,最終降服了這個威脅——並且倖存了下來。斯科特隨後的一部電影——1982年的《銀翼殺手》,主演哈里森·福特在其中扮演了一位未來的警探,瑞克·戴克——又一次把銀幕上的科幻電影提高了一個水準,這部電影中的理念遠遠超前於它所處在的那個時代,以至於多年以後它的天才之處才得到人們的讚賞。儘管如此,斯科特還是成了好萊塢的一個偶像——一位多才多藝到令人吃驚的、多產的電影創作者。作為一名視覺藝術家,他把自己過人的天賦輸送到了有史以來最美麗的一些銀幕畫面中。斯科特最近又重返了科幻片領域,帶來了《普羅米修斯》(Prometheus)和《異形:契約》,這兩部續集電影的背景設在他所開創的異形宇宙中,然後是還有獲奧斯卡獎提名的《火星救援》,這部改編自安迪·威爾(Andy Weir)熱門科學小說的電影講述一個被困於火星上的宇航員自救的故事。

在雷德利·斯科特的《火星救援》中,馬特·達蒙被滯留在了那個紅色星球上。

The Martian © Twentieth Century Fox Film Corporation. Image courtesy of Photofest.

卡梅隆:一種選擇。一種不同的選擇,那是一種機器式的死亡方式。

斯科特:但那個劇本是一個好劇本。它是一個沒有一點累贅的了不起的「發動機」。那些演員們,上帝保佑他們,總是一個勁地問我:「可是我的背景是什麼?我的動機是什麼?」我說:「你的動機就是,如果他抓住了你,你的腦袋就會被他扯掉。準備好了?開始表演吧。」

斯科特:我正在努力。我受過《阿凡達》的影響,你把它上升到了另一個層面,而且到《阿凡達》這部電影時,你已經發展得很得心應手了,我對此非常欽佩。這不是在互相吹捧。我不得不說。

斯科特:你要被盯上了。

卡梅隆:但你解決了這個問題。通過與那艘飛船融為一體的閃光、陰影和仿生機械設計,人們分辨不出那頭怪物和那艘飛船之間的分界。

卡梅隆:然後同樣嚇人的事情你在《銀翼殺手》中又做了一遍。把我們帶入了那樣一個世界,能感覺到那種粗糙,能感覺到街道上的雨水,能感覺到擁擠的人群。

斯科特:完全正確。

如果你回想一下早期的科幻——20世紀30年代充斥廉價讀物的年代——基本上都是一幫真正愛科學的書獃子在說,「哎呀,老天,如果你將來進入了太空,你必須有一個氣閘你才能離開太空船。而且你必須得有一扇內門和一扇外門」。在太空科學家們還沒有找到答案之前,他們就已經通過自己的故事,在腦子裡把一切都設想出了。

斯科特:接著他又說:「我寫了這個。」我說:「我想讓你讀給我聽。」「行。那就開始吧。」他讀道,「我所見過的事情……」到今天我幾乎都忍不住落淚。他問:「你覺得怎樣?」「就這麼辦吧。」說完,我們倆走出來,然後沒用了一小時之就拍完了這個鏡頭。到最後,他亮出那無比最美麗的微笑,說:「死亡時間到了」,他就這樣死了。他手裡有一隻鴿子,也飛走了。

作為一個14歲的少年,我覺得我對這部電影的理解已經相當不錯了,因為我之前並沒看過書,我對它的內容一無所知。當電影到最後演到路易十六的套間時,我被搞糊塗了。這個地方我沒理解,但我也並不在意。我真的理解了結尾時的那個星際嬰兒,我認為這裏隱喻某種轉化。有某種超然的東西來了,他已經以某種超級生命體的形式出現,但他又還只是一個初生的超級生命體。

斯科特:使我震驚的是他在繪畫方面的才能。

卡梅隆:阿西莫夫在機器人學方面做了大量的基礎性工作,包括機器人學定律。有意思的是,你早先拍過電影《銀翼殺手》,如今你又剛拍完你的第三部異形電影《異形:契約》,這些電影中都有人造人的角色。你已經拍了四部有人造人的電影。

斯科特:他們當時正在打開一扇新的大門……我非常喜歡黑澤明和英格瑪·伯格曼(Ingmar Bergman)。我看過他們拍的每一部作品。在科幻方面,讓我不忍釋卷的往往是一些社會學科幻。我看過最好的一本書叫《海灘上》。

卡梅隆:你知道我從中領悟到了什麼嗎?我們全都與那個傢伙一樣。此刻我們在地球上的事態就是這樣,為了要生存下去,除了通過科學使其成為可能我們別無選擇。我們前方的威脅是終將要被化解掉的。大多數情況下,它們是技術所造成的,它們也必須用科學來解決。

斯科特:是的。但是製片廠說,「不能用」。

魯特格爾·豪爾在《銀翼殺手》中扮演的複製人羅伊·巴蒂。在他右方的是「人皮鬼」夥伴里昂·科瓦爾斯基,由布里翁·詹姆斯扮演。

Blade Runner © Warner Bros. Image courtesy of Photofest.

卡梅隆:沒錯。所以你用上了這些舊建築,在外面蓋上了一層技術的外表。

卡梅隆:如果它是一個人,那麼它有自由權利嗎?它有自由意志嗎?你如何才能阻止它對這些東西的訴求?他說,「你給它一個目標,這樣你就把它約束住了」。我說,「那麼,你正在製造一個在智力上等同於我們,甚至有可能更高於我們的人,但你從根源上又把它束縛住了,你給它套上了一副枷鎖。我們對此有一個稱呼:奴隸制。你認為它們處於那種狀況將能持續多久?」

在本次對話中,斯科特與卡梅隆談到了人工智慧的諸多危險,回顧了他是如何創作齣電影工藝中最偉大、最經久不衰的怪物,以及《銀翼殺手》中最令人難忘的場景之一——複製人羅伊·巴蒂的「雨中淚」獨白的憂鬱之美。

詹姆斯·卡梅隆:以前我總是在說,等我長大了,我要變成你。甚至到今天,還要說,我長大后要變成你。我想保持住那份對電影的激|情和活力。你一直在不停地拍啊拍啊拍,而且你總是有驚人的好品位。

卡梅隆:你的許多電影都有文學根源。《銀翼殺手》是來自菲利普·K.迪克的小說《仿生人會夢見電子羊嗎?》。菲利普·K.迪克是20世紀60年代一位非常多產、非常深刻的作家,他探討的是現實的本質和人工智慧的本質,以及何謂人類;如今我們在我們的那些科幻電影中所問的那些問題,他全都討論過。我認為你真正抓到了精髓——而不是情節,這部電影與原作小說有很大的不同——我認為你找到了他的那些長篇大論中的真正內涵。

斯科特:他能讀唇語。這真是了不起。

斯科特:一天,丹·歐班農把我叫到一旁……他給了我一些像是髒兮兮的明信片的東西。他說:「看看這個。」我看了一眼,老天。那是H. R.吉格爾在《死靈之書》(Necronomicon)里設計的圖片。那些圖片讓人很感覺不舒服,因為它們看起來性暗示色彩過於強烈。但我覺得,這種感覺就對了。壓抑、陰鬱、性暗示,非常好。長話短說,我迫不及待地去找吉格爾,並勸說他來倫敦。他一直不斷地在說:「我做得還不夠好。」我告訴他:「有另一些東西要你來設計。我們面臨的最大的難題就是能讓它行得通,因為……它需要由真人穿上道具來扮演。」

卡梅隆:你在《異形》中安排了一個阿什,在《銀翼殺手》中有幾個諾克希斯6型複製人,然後在《普羅米修斯》和《異形:契約》中設計了大衛,再後來是沃爾特(Walter)和大衛(均由邁克爾·法斯賓德扮演)。大衛和沃爾特——他倆需要氧氣嗎?

有趣的是以前處理這些東西的方式——在中世紀時期,甚至到文藝復興時期——而天使和魔鬼如今已經變成了黑暗的外星人和光明的外星人。在一部像《第三類接觸》這樣的電影中,你會遇到天使般的外星人從那艘巨大的母船中下來,使我們沐浴在幾道光柱之中,然後帶領我們進入某種啟蒙狀態。還有另一種黑暗版本的外星人,就是你通過《普羅米修斯》和《異形:契約》所探討過的,尤其是后一部。你把它上升到了一個完全不同的層面。

卡梅隆:但他也有那種厚實的雅利安人的,所謂超人的體魄。粗壯的小腿,你知道的。他穿巴伐利亞服裝的樣子挺不錯。在我看來電影最後是一種轉換,因為哈里森·福特並沒有打敗羅伊·巴蒂。羅伊·巴蒂是被時間打敗的,那是唯一能阻止他的東西。而最打動我的地方是他臨死時刻以及他說的那番話,「我所見過的事情……」

作為觀眾中的一員,使我留下那種整體印象的,正是你以這些東西為鋪墊的那種純粹的電影藝術。當哈利·戴恩·斯坦通站在那裡,抬頭看著那些冷凝管,水滴淅淅瀝瀝地落在他的帽舌上,那一幕一下子把我帶入了電影中。你只是讓他坐在那裡,讓水滴滴答答地往下滴著。他摘下了帽子,突然間,我能感覺到那冰冷的水就落在我的臉上,我就身處那間蒸汽輪機艙或誰知道是幹什麼的地方。然後在我的內心深處有個聲音在說:「啊,他們這是在欲擒故縱,你就準備著被嚇一跳吧,對嗎?」

斯科特:但那個是它的種子。我敢打賭斯坦利·庫布里克把這些東西都看過,然後說:「我打算給這傢伙起個名字叫哈爾。」他顯然受過某些東西的影響。

斯科特:這本書在前面的20頁里就有19個故事。我與迪克見面時……我說:「老天,這本書我看不懂啊。」他當時火冒三丈。所以,作為補償,某天早晨我邀請他去視效先鋒道格·特朗布爾(Doug Trumbull)那裡,我說:「這樣吧。先過來看幾個鏡頭。」我把電影放給他看了,他完全被打動了,人也平靜下來了。從此他的態度就友好多了。

斯科特:滑稽的是電影拍完后我就被解僱了。

斯科特:完全正確。

斯科特:我說:「只有一件最重要也是最難的事」——除了偉大的劇本,強大的張力,一些令人震驚的東西「——如果你不要這隻怪獸,你就拍不成這電影。」我告訴自己,「而大部分的怪獸要麼不是特別理想,要麼是從其他那些我們已經見過的怪物身上抄襲來的」。很多電影都毀在怪獸的亮相上。