搜救犬

「你為什麼看那個?」他生氣地叫喊。他推了我一下。我倒在床上,手裡還攥著畫紙。

幾個星期後,他還是沒能說服我加入他的計劃,於是就跟我疏遠了,決定獨自一人完成任務。

在兩個哥哥去世前,他給我講過一個故事。故事里有位公主追著一位英俊完美的紳士進入森林深處,一定要嫁給他,結果發現那人只是一具借用他人血肉的骷髏。那個故事和所有好故事一樣,在我腦子裡播下了種子,再也不曾離開。伊肯納變身蟒蛇的那段日子里,奧班比讀了簡寫版的荷馬史詩《奧德賽》之後,給我講了伊大卡島國王奧德修斯的故事,讓我永遠記住了波塞冬統轄的海洋和不識死亡滋味的眾神。他總是在夜裡給我講故事。那時屋裡幾乎全黑,我漸漸沉入他用言語創造的世界中。

「你不明白?」他說。我的語氣泄露了我的震驚,那個「殺」字我幾乎是喊出來的,但他並不當回事。「你甚至都不懂為什麼,因為你已經忘記哥哥們了,你忘記得太快了。」

「為什麼,為什麼你——你要殺人?」

我們搬進阿庫雷的房子兩年後,是他最先發現客廳架子後面有一把裝了子彈的手槍。當時他正在房間里追著一隻小家蠅跑。那小東西一直在他頭頂嗡嗡飛,他用《代數入門》課本以迅雷不及掩耳之勢猛撲了兩次都沒打死它。再擊不中后,蒼蠅溜進了放電視機、錄像機和收音機的八柱架的空當里。他追到架子旁,突然發出一聲尖叫,手裡的書掉在了地上。我們搬進這棟房子不算久,誰都沒有檢查過架子後面,更沒有看到過從架子下面稍稍探出頭的槍把。後來,父親把槍交到了警察局。雖然我們都嚇壞了,但我們很慶幸,還好不是戴維或恩肯這兩個小的發現了它。

父親的辦公桌椅放在書店正中間,面對入口。書桌上放了個花瓶,還有一個玻璃地球儀,要不是父親及時扶住差點兒就被戴維打翻了。我們走出書店的時候,看見馬路對面起了騷亂。兩個男人在打架,周圍聚集了一大幫人。父親無視那邊的亂象,指給我們看路邊那塊寫著「艾克波賈書店」的大招牌。只有戴維需要解說才能明白這名字是兩個哥哥名字的組合。父親從那兒開車帶我們去樂購大賣場買蛋糕。回程時,他走了那條將我們區一分為二的街道。那條街道有條小岔路,從那裡可以看見掩住了奧米-阿拉河的埃桑草叢。在那條街上,我們遇見一群人正隨著卡車上裝的收音機里播放的音樂跳舞。街上搭滿了木棚和帆布遮陽篷,下面坐著賣小商品的婦女。還有一些人在路邊賣堆在麻袋上的甘薯塊莖、裝在盆里或籃子里的大米,以及其他商品。載客摩托車在汽車之間驚險地穿行——摩托車上的某些人的腦袋遲早會被碾碎在馬路上。體育館里,一九八九年猝死在球場上的奈及利亞足球運動員塞繆爾·奧克瓦拉吉的塑像赫然聳立在一群建築物中間。他的腳上永遠停著一隻足球,他的手永恆不變地指向一個未露面的隊友,他的雷鬼頭因為積了太多塵土已看不出紋理。塑像上脫落的金屬絲丟人地掛在他的臀部。體育館對面,穿著傳統服裝的人坐在防水油布篷下面的塑料椅子上,面前的幾張桌子上擺著各種酒水飲料。兩個男人俯身拍打沙漏形的訊息鼓,還有一個身穿同種面料做的約魯巴傳統服裝阿格巴達和長褲的男人在跳舞,身體柔軟如雜技演員,長袍隨舞姿飄動。

「我沒忘。」我爭辯說。

我躺在床上,用手遮著臉,怕他打我,九*九*藏*書但他只是把畫紙放進了他的衣櫥,用衣服蓋好。然後,他走到窗邊。窗外,高高的籬笆遮住了鄰居家的房子。從那裡傳來孩子們嬉戲的聲音。他們中大多數我們都認識,比如跟我們一起去河邊釣過魚的伊巴夫。他的聲音不時蓋過別人:「對了,對了,傳球給我,射門!射門!射門!哎,你都做了什麼呀?」然後是笑聲、孩子們跑動和喘氣的聲音。我在床上坐了起來。

6.他害得我兩個哥哥的東西全被燒掉了。

「以後不許碰這張桌子上的任何東西。」他咆哮起來,「聽到了嗎,笨蛋?」

奧班比是一頭搜救犬。

9.他害得波賈腫脹得像個氣球。

等回到我們房間,趁著奧班比換短褲的當口,我告訴他我也要殺阿布魯。他先是停止了動作,凝視著我,然後走過來抱住了我。

「奧貝。」我又叫了一聲,快要哭出來了。「你為什麼非得殺了那個瘋子呢?」我問。

一輛廂式車拖著一輛壞掉的汽車慢騰騰地開過來,本來雜訊就很大,還時不時地按喇叭。我從側後視鏡里盯著阿布魯,看著他像戰鬥機一樣倒退。直到已經看不見他了,我依舊盯著側後視鏡,那上面有一行字:警告:後視鏡里看到的物體比你以為得要近。我想到阿布魯曾經離我們的車很近,開始想象他被撞到了。我浮想聯翩。首先,我想到了母親看到這個瘋子后的反應。他真會死嗎?我的結論是不可能。誰會殺死他呢?誰會接近他,把刀子插|進他肚子里呢?他難道不會先知先覺,反而先發制人殺了那人?要是殺得死他,鎮上這麼多恨不得他死的人豈不是早該得手了?他們不都選擇了在同心圓里打轉,渾渾噩噩地跑了一圈又一圈?他們不都在清算之門前化成了鹽柱,就好像阿布魯刀槍不入?

他總是最早發現東西,還能識別和檢查所發現的東西。他有源源不斷的想法,隨著時間的推移,還能讓它們長出翅膀飛起來。

我殺了他,砍下他的腦袋,就像奧貢喀沃砍了差吏。

2.他毒害了我們的手足情誼。

這些圖讓我驚恐。我拿起畫紙,仔細端詳。我的手在顫抖。這時,大約十分鐘前去上廁所的哥哥回來了。

恩肯鸚鵡學舌:「媽媽,爸爸說我應該告訴你別哭了。」我的心口決了堤,那瘋子對我們犯下的惡行全都涌了出來:

到了十一月中旬,乾燥的哈麥丹風把人們的皮膚都吹成了灰白色。我們家人像老鼠一樣冒出頭來——老鼠可是火后廢墟里最先出現的生命跡象。父親開了一家書店。他動用了儲蓄,還得到了朋友們的慷慨支持,尤其是住在加拿大的巴約先生。巴約先生宣布說要來奈及利亞看我們,我們也殷切地期盼他的到來。父親租下了一個一間店面的鋪子,離阿庫雷王宮只有兩公里遠。本地的一位木匠給書店做了一塊大大的木頭招牌,在白漆底上用紅漆寫了「艾克波賈書店」幾個字。這塊招牌被釘在書店的門楣上。開業那天,父親帶我們過去參觀。他把大部分書都擺在木頭架子上——所有書架都散發著噴漆的氣味。他告訴我們,開業之前他一共進了四千本書,全部上架得花好幾天時間。一袋袋、一箱箱的書堆在一個沒開燈的房間里。他說那是倉庫。他剛打開倉庫門,一隻老鼠就躥了出來。母親笑了,聲音有些沙啞。她笑了好read.99csw.com久,這是哥哥們去世后她第一次笑。

「你忘了。如果你沒忘,你就不會坐在這裏,任由阿布魯在殺了我們的哥哥后還活得好好的。」

母親出院后的第三天晚上,我們坐在床上,背靠著牆,快要睡著了。突然,哥哥說:「本,我知道為什麼我們的兩個哥哥會死了。」他打了個響指,站起來,用手抓著頭,「聽著,我剛——我剛發現。」

「你明白嗎,本,」他說,「烏姆奧菲亞的人不團結,所以他們才會被征服。」

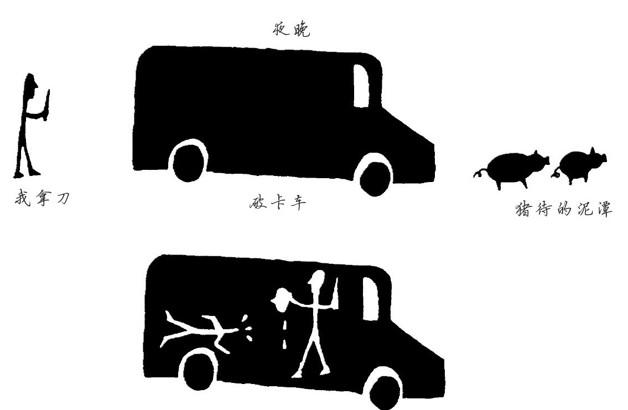

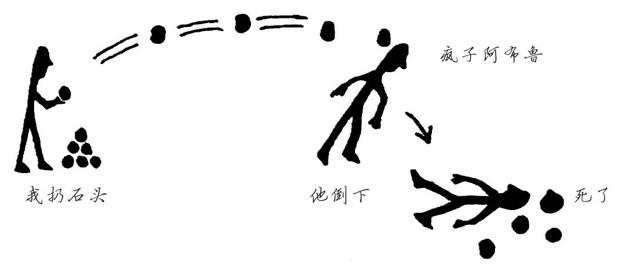

另一張圖的背景是阿布魯住的卡車所停駐的陡坡外面。圖中的奧班比揮舞著一把刀,火柴棍腿正在往前邁進。我則跟在他後面。遠景里有樹叢,近處有豬在徘徊。卡車被畫成透明的,可以看到裏面的情形。在那裡,另一個代表奧班比的火柴人砍下了阿布魯的頭,就像奧貢喀沃砍了差吏那樣。

他第一次這麼說,是在講完《瓦解》的故事之後,當時我以為他只是太過傷心,憤怒之下才說出了那樣的話;但現在,他鄭重堅決的語氣和這些畫作讓我感到他是說真的。

8.他害得伊肯納被埋進了土裡。

「給我。」他很生氣。

他把煙呼出窗外。我驚恐地看著只比我大兩歲的哥哥一邊抽煙,一邊像小孩子一樣哭泣。

這雙眼睛能注意到其他人忽略的細枝末節。現在想來,我相信在阿巴提夫人發現波賈在井裡之前,他已經有了模糊的概念。就在那天早上,奧班比覺得井裡打上來的水很油膩,還有一股臭味。他打水是為了洗澡,結果注意到水面上有一層浮油。他叫我看。我用手舀了點兒水嘗了下,趕快吐掉,剩下的水也倒掉了。我也聞到了臭味——腐爛的死物的氣味——但說不出來究竟是什麼。

我搖搖頭。

「沒有。」他搖了搖頭,「聽著,本,哥哥們打架的時候,咱們倆太懦弱,沒攔住他們,結果他們相互殘殺。這次是為了給他們報仇,我們不能再懦弱了。我們一定要殺了阿布魯,否則我們沒法心安。我沒法心安;爸爸媽媽也沒法心安。媽媽都被那個瘋子逼瘋了。他給我們留下的傷口永遠都好不了。要是我們不殺了這個瘋子,一切都沒法回到從前。」

我哥哥讀過的東西塑造了他,它們變成了他的願景。他相信它們。現在我知道,一個人的信念往往會變得永恆,而永恆的東西堅不可摧。我哥哥就是例證。向我披露了他的計劃之後,他跟我疏遠了,忙著完善計劃,每晚都抽煙。他的閱讀量更大了,有時就坐在後院的橘子樹上讀。他鄙視我,因為我不夠勇敢,不敢為我的哥哥們出頭。他抱怨說,我不願意吸取來自《瓦解》的教訓,不敢對抗我們共同的敵人:瘋子阿布魯。

他沒回應。他在哼歌。

「對。」我咕噥道。

「為什麼?」我倒吸了一口涼氣。

「如果你告訴他們,」他眼神深邃,「你只會讓他們更痛苦。」

「他的第一批顧客。」她說。我們笑著看父親追老鼠。老鼠的速度比他快十倍,最終逃了出去。父親跑得上氣不接下氣,過後給我們講了他在約拉的一位同事的一件逸事。這位同事家裡老鼠成災,他忍了那些老鼠很久,只用捕鼠夾對付它們,因為他不希望它們死在隱秘的地方,屍體腐爛了才被發現。之前他read.99csw.com試過的其他對策都沒用。然而,有一次,光天化日之下,就在他招待兩位同事的時候,兩隻老鼠大搖大擺地出來了,讓他好不尷尬。他這才決定下狠手,把全家人遷到賓館去住了一個星期,然後在屋裡每個犄角旮旯都放了老鼠藥。等他們返家時,幾乎每個角落裡都躺著死老鼠,連鞋子里都有。

「如果整個部落團結起來,一致對外,很容易就能打敗白人。你知道哥哥們為什麼會死嗎?」

我把畫紙丟向他。他從地上把它撿了起來。

快到一條直通我家的左轉岔路口時,我們看到了阿布魯。這是我們在兩個哥哥死後第一次看到他。過去這段時間,他消失得無影無蹤,似乎根本不曾存在過;就好像他走進我們家,點燃一小堆火,然後就不見了。自從母親回到家,我們的父母幾乎沒有提起過他。只有一次,母親告訴了我們一則有關他的消息:他離開了,不用承擔任何責任。阿庫雷人一向這麼容忍他。

1.他奪走了我兩個哥哥。

11.他摧毀了父親為我們規劃的未來藍圖。

我目瞪口呆地看著他先去鎖上房門,然後關上窗戶。他把一隻手插|進短褲口袋裡。接著,他開始擦火柴,擦了兩次都只亮了一下,第三次總算跳起了一簇小小的火苗,但很快又熄滅了。我還沒從震驚中恢復過來。火光熄滅之後,我看到他的側影。他把一根香煙塞進嘴裏,煙氣向上、向外飄去,最後融入黑暗。我幾乎是從床上跳起來的。我不知道,也不敢想象怎麼跟別人講述這件事。「香煙——」我發抖了。

4.他害得奧班比和我缺了一學期的課。

等父親關掉發動機,我的領悟在我內心造的那個泥人已經站了起來,甩掉了身上多餘的泥土。它的前額刻著一行判詞:阿布魯是我們的敵人。

「是這樣。」我說。

他的惡行數之不盡。我不再往下數,這表繼續列下去,會像擰開的水龍頭一樣沒完沒了。雖然他幹了這麼多壞事,雖然他讓我們家人吃了這麼多苦,雖然他讓我母親悲痛欲絕,雖然他讓我們家出現了裂痕,但這個瘋子似乎根本不知道自己做了什麼。這個想法讓我驚駭不已。他的日子一如既往,他毫髮無損,沒有受到任何影響。

5.他差點兒把母親逼瘋。

「我知道。」父親從後視鏡里看著我們,「告訴她別哭了。」

13.是他,不是波賈,把刀插|進了伊肯納的肚子。

「很簡單,本。」他的平靜讓我不安,「我要殺他,因為他殺了我的兩個哥哥,不配活下去。」

奧班比的眼睛就是搜救犬的眼睛。

轉瞬間,他站在床邊的側影變得格外有分量。煙氣穩穩地飄過他的頭頂。

12.他催生了入侵我們家的蜘蛛。

母親爆發時,奧班比拋給我一個詢問的眼神。等我把注意力從側後視鏡移開,他又對上了我的視線,他的眼睛彷彿在說:「你看到了嗎?我早就跟你說過。」我頓悟了。就在那一瞬間,我意識到正是阿布魯設計了我們的不幸。我們的車經過隔壁鄰居家老掉牙https://read•99csw•com的阿根廷時,那輛車的廢氣管正噴著黑煙。我突然想到,正是阿布魯傷害了我們。雖然之前我不贊成哥哥懲罰阿布魯的計劃,但那天一看到他,我的心意就改變了。母親的反應、詛咒和淌下腮幫的淚水也觸動了我。當時,恩肯用唱歌一樣的聲音說:「爸爸,媽媽在哭。」一陣戰慄滾過我的身體。

「對,但請給我閉嘴,跟你沒關係。」

「可我們一定要殺死那個魔鬼嗎?沒有別的辦法嗎,奧貝?」

雖然父親竭力想把我們的生活恢復到他調離阿庫雷之前的樣子——那是一段無憂無慮的日子——但我哥哥不為所動。父親帶回家的新錄像帶包括查克·諾里斯的幾部新電影、一部新的007電影、一部名叫《未來水世界》的電影,甚至還有一部由奈及利亞人出演的名為《身為奴僕》的電影,都沒能讓他動心。

「可你知道艾克和波賈之間為什麼會有隔閡嗎?」他認為我答不上來,所以沒等多久就揭開了謎底。「阿布魯的預言;他們之所以會死,全怪阿布魯的預言。」

3.他害得父親丟了工作。

他的聲音有點兒沙啞,他的話像來自岩洞深處的低語。雖然我知道伊肯納是由於阿布魯的詛咒才開始變形的,但在哥哥指出來之前,我沒想過這筆賬該直接算在他頭上。我看得出來,那瘋子把恐懼撒播到了兩個哥哥心裏,但我從來沒想過要直接怪他。然而,哥哥一說出來,我就深以為然。我陷入了沉思。奧班比蜷起雙腿,抵在胸前,把床單帶了起來,露出一部分床墊。接著,他轉身面對著我,一隻手撐著床,把床墊壓得觸到了彈簧,然後朝空中虛晃了一拳:「我要殺了阿布魯。」

「一樣的道理——因為他們之間有隔閡。」

幾天後,我們當面問了父親。奧班比說,他知道罐子里的古怪東西是波賈的骨灰。受驚的父親說了真話。他透露說,族裡的人和親戚們都嚴厲告誡他,絕對不可以土葬波賈。把自殺或弒親者埋在土裡,是對大地女神阿尼的大不敬。雖然伊博人基本上都改信了基督教,但非洲傳統宗教的一些碎片還是保存了下來。我們老家村子里以及從村子里遷出來的族人會不時傳播一些故事,都是有關族神施懲的不幸事件,有時甚至會死人。父親並不認為女神會懲罰他,覺得只有文盲才信這種事,但他決定,為了母親,還是不土葬了。而且,他已經經歷了幾樁悲劇。父母什麼都沒對奧班比和我說,要不是有搜救犬奧班比,我們什麼都不會知道。

「阿布魯害死了哥哥們。他是我們的敵人。」

眼淚迅速湧上了他的眼眶,他打量著我的臉,過了一會兒才說:「我會殺了他,因為他殺了我們的哥哥。我要為他們報仇。」

他在某本書中讀到,如果把待解決的問題畫出來,直觀地描述其方方面面,那個問題就能得到解決。於是,一天里有大半時間,我坐著讀書的時候,他都在畫為哥哥們報仇的計劃圖解,裏面的人物都是火柴人的形象。我們發生爭執后一星期左右,我無意中發現了那些圖,嚇壞了。在第一張圖裡,奧班比用削尖的鉛筆畫了他怎麼朝阿布魯扔石頭,讓後者倒地而亡。

10.他害得波賈成了全鎮人眼中的「失蹤人口」。

阿布魯正站在路邊遠眺。因為路上鋪設了減速帶,我們的車子駛向他的時候放緩了速度。他衝過來,又是招手又是微笑。他的上牙似乎缺了一顆,高舉的手臂下面有一條長長的、帶著血跡的新鮮疤痕。他的裹read.99csw•com身衣上滿是花朵圖案。我看見他穿過馬路,上了人行道,大搖大擺,不時做個手勢,好像他有同伴似的。我們越駛越近。為了避開一輛滿載建材駛過這條窄路的貝德福德卡車,他停下了腳步,轉而開始饒有興趣地端詳地上的什麼東西。父親對他視若無睹,開了過去,但母親發出長長的噓聲,還咕噥了一句「邪惡的人」,在頭頂打了個響指。「你會死得很慘。」母親繼續用英語說,好像那瘋子能聽見似的,「一定會。」

他的話讓我僵坐在那裡,說不出話來。我看得出來,他已經制訂了一個堅不可摧的計劃。每天晚上,他都會坐在百葉窗的窗台上抽煙,多數時候赤|裸著上身,因為他不想讓襯衫染上煙味。他總是抽著抽著就咳嗽吐痰,還不時拍打身上的蚊子。恩肯蹣跚著走到我們房門前,砰砰敲門,口齒不清地宣布晚飯做好了。他打開房門,剛漏進一縷光線,就又把門關上了。房間里重新陷入黑暗。

「奧貝。」我儘可能平靜地招呼哥哥。

揭開波賈的屍體後來怎樣了這個謎團的也是他。我們沒去參加波賈的葬禮。當時沒貼訃報,沒人上我們家來,沒有任何葬禮的跡象。我很納悶,問過奧班比波賈到底什麼時候落葬,但他也不知道,並且不想問我們家的兩大心室,也就是我們的父母。雖然當時他沒有大驚小怪,也沒有追問,但要不是他,我永遠都不會知道波賈的屍體後來去了哪裡。十一月的第一個星期六,也就是母親從精神病院回來后一星期,他在客廳的架子頂上、父母攝於1979年的結婚照後面發現了一個東西。那東西其實一直都在,只是我們沒注意到。奧班比拿來給我看。這是一個小小的透明的罐子,裏面有一個塑料袋,袋子里裝著某種灰色的物質,有點兒像從死樹下挖出來然後在太陽下晒成鹽粒大小的顆粒的壤砂土。我伸手接過罐子的時候,注意到上面有個標籤:波賈·阿格伍(1982-1996)。

7.他害得波賈的屍身只能像垃圾一樣被燒掉。

那天晚上,在黑暗中,他給我講了一個故事。他已經很久沒給我講故事了。

奧班比的腦子就是搜救犬的腦子:它一刻不停地尋求知識。他愛問問題,愛尋根究底,為了滿足求知慾廣泛閱讀各類書籍。他藉著煤油燈光讀書,煤油燈是他最好的伴侶。在兩個哥哥去世前,我們家裡有三盞煤油燈,每盞都裝有一根用鏈輪控制的燈芯,可以伸進小小的油罐吸油。因為那段時間阿庫雷的電力供應總是時斷時續,所以奧班比每晚都在煤油燈下讀書。兩個哥哥死後,他更是變得好像不讀書就活不下去。他像雜食動物一樣把從書里汲取的知識存放在腦子裡,對其進行加工處理,萃取出精華,再用每晚睡前故事的形式傳遞給我。

他心不在焉地用右手手指搔左手手背,沒意識到乾燥的皮膚被指甲劃出了一道道白痕。我們靜靜地坐了一會兒。我的思緒像從陡坡頂上往下滑一樣溜到了過去。

他又坐了下來,開始給我講故事。他不記得這個故事是從哪本書里看來的,但他能肯定是個伊博人寫的。哥哥的嗓音蓋過了咯吱作響的吊扇。我聽啊聽。講完之後,他陷入了沉默,而我則在努力回想強人奧貢喀沃的故事。因為白人的詭計,他不得不自殺。