第四部 普呂梅街牧歌和聖德尼街史詩

第六卷 小伽弗洛什

二 小伽弗洛什借了拿破崙大帝的光

其實,他們三個疊起來,也不到一丈高。

他又想到,這個大點兒的似乎更有資格同他交談,值得另眼看待,應當多吃點兒,於是他克服猶豫的心理,揀了最大的一塊麵包遞給他,又補充一句:「這個,塞進你的槍筒里。」

「小壞蛋!」那過路人十分惱火,嚷了一聲。

「嗯?」

「切成三塊,夥計!」伽弗洛什又說道,接著又鄭重其事地補充一句:「我們是三個人。」

「聽我說,孩子,假如我在廣場上,帶著我的道格、我的達格和我的地格,假如你們遞給我十個蘇錢,我倒不會拒絕耍個把場,但現在不是過狂歡節。」

到了大象跟前,伽弗洛什看出無限大對無限小產生的影響,就說道:「小乖乖!不要怕。」

他像先頭鑽進去那樣,又從洞口鑽出來,順著象腿溜下去,跟獼猴一樣輕捷,等雙腿一著草地,就攔腰抱起那五歲的孩子,送到梯子正中,跟在後面往上爬,一邊喊那個大的:

「大胆點兒!」

「怎麼樣?這裏舒服得很吧!」

那個小的靠著哥哥,悄聲說道:「這麼黑呀。」

招呼這個流浪兒的是個男人,戴了一副藍色夾鼻眼鏡,伽弗洛什一眼就認出來,正是化了裝的蒙巴納斯。

他眼睛一邊欣賞新娘,一邊瞟著那塊香皂,嘴裏還一邊咕噥:「星期二。……不是星期二。……是星期二嗎?……也許是星期二。……對,就是星期二。」

他這一「嘚」,陣雨越發惱火,下得更凶了。這種天太壞,還懲罰善行。

「先生不要亂說,我們有爸爸媽媽,只是我們不知道他們住在哪兒。」

外面風雨更緊了,在滾滾雷聲之間,能聽見暴雨擊打巨獸後背的聲響。

「對,有住處了。」

伽弗洛什十分讚賞這個機靈勁兒。

「你家在哪兒?」

伽弗洛什隨口答道:

蒙巴納斯笑起來:

「鎮靜,孩子們。別把屋子撞翻了。不錯,這雷打得真漂亮!不是眨眨眼睛的那種雷電。真棒呀,仁慈的上帝!他媽的!跟雜劇院差不多啦!」

蒙巴納斯壓低聲音:「不是女的,是男的。」

「是誰把貓給吃了呀?」

蒙巴納斯發現警察,用黑話通知伽弗洛什,也並沒有什麼奇妙的,只是運用「狄格」的半諧音,變法兒重複五六遍。「狄格」這兩個音不是孤立地發出來,而是巧妙地嵌在一句話里,要表示:「當心,不能隨便說話。」此外,蒙巴納斯這句話還有一種文學美,超出伽弗洛什的理解:「我的道格、我的達格和我的地格」,在神廟街區一帶的黑話中意味「我的狗、我的刀和我的女人」;須知在莫里哀創作和卡洛繪畫的那個偉大世紀,小丑和紅尾巴圈子裡常講這種話。

他抬起的頭又放回草席上。

麵包師切好麵包,收了錢,伽弗洛什就對兩個孩子說:「磨吧。」

「娃子!我們不說警察,而說沖子。」

伽弗洛什又鑽進黑暗中。兩個孩子聽見火柴插|進磷瓶中吱啦的響聲,當時還沒有化學火柴,代表那個時代進步的是福馬德打火機。

「我知道,」伽弗洛什又說,「全讓狗給吃光了。」

「腳放在那兒!」

聽了這種解釋,孩子稍許放點心。他在生活中見過小白鼠,並沒有害怕。可是,他又提高嗓門叫道:「先生!」

兩個可憐的孩子全身濕透,身子現在才開始暖和了。

「有洞口啊?」蒙巴納斯問道。

他們經過安了密實鐵絲網的櫥窗,顯見是麵包鋪,因為麵包和金子一樣,要用鐵欄保護起來,伽弗洛什轉過身:

過了一會兒,他又想起那個理髮師,改口說道:

「我們也不講黑夜,而是講『鎖哥兒』。」

他邊說邊給那個小的裹上一角毯子,那小的喃喃說道:

「這麼大點兒的娃娃,我沒什麼說的;可是,像你這麼大了,還哭鼻子,也太傻了,就像個小牛犢子。」

「幾天前發生的一件怪事兒。想想看,我遇到一個有錢的主兒,他賞給我一頓教誨和他的錢袋。我把錢袋放進兜里;過了一會兒,我摸摸衣兜,什麼也沒有了。」

「小傢伙!」伽弗洛什又說道,「我們不講住所,而是講『飄來』。」

「唔!巴伯呀!」

他說著,將暖乎乎圍在脖子上的羊毛圍巾解下來,扔到女叫花子凍紫了的瘦肩頭上;這樣,圍巾又變回去,成了披肩。

至於「嘰里嘰嘰嗚」的叫聲,一定表示這孩子先頭所說的:「你找伽弗洛什先生就行了。」

蒙巴納斯接著說道:「我要去會巴伯。」

那個小的瞪著眼睛,但是一聲不吭。他躺在草席邊上,他哥在中間,伽弗洛什像母親那樣,給他掖好被子,又拿一團破布墊在頭部的草席底下,給他當枕頭,然後才扭頭對大的說:

等他能夠得著了,就猛地一把抓住,拉著胳臂,一使勁將孩子拉上去。

「對呀,沒錯兒,大象肚子里!」伽弗洛什又說道,「克克啥啊?」

「就是小老鼠。」

伽弗洛什正端詳新娘、櫥窗和溫德索香皂的時候,忽然來了兩個穿戴相當整齊的孩子,他們一高一低,比他個頭兒還矮,看樣子一個有七歲,一個有五歲,膽怯地擰動門把手,走進店鋪,不知道問什麼事兒,也許是請求施捨,說話哼哼唧唧的,不像祈求倒像呻|吟。他們兩個同時開口,話又講不清楚,小的抽抽搭搭語不成句,大的又凍得牙齒咯咯打戰,理髮師轉過身,滿臉怒氣,右手還舉著剃刀,左手推著大的,用膝蓋頂著小的,將兩個孩子趕到街上,關上店門,恨道:

「喂,小夥計!」他說道,「您幹嗎呀,這樣丈量我們?」

「很舒服,」伽弗洛什答道,「在那裡,真的,頂呱呱,不像在橋洞下,沒有穿堂風。」

兩個孩子中那個大點兒的變得也快,幾乎又完全恢復童年那種無憂無慮,他驚嘆道:

「大象肚子里!」

流浪兒帶領兩個娃娃,正是走向由遠處一盞路燈微光照見的這個廣場角落。

有一條梯子靠著木柵欄倒放在地上,那是附近工地的工人白天用的。伽弗洛什以罕見的力量搬起梯子,豎到大象的一條前腿上。只見梯子頂端正好靠近巨獸肚子的一個黑洞。

他們三人躺在草席上。

「養過一隻,」伽弗洛什回答,「我抱來一隻,可是讓它們給吃了。」

「就那麼進去。」

「嘿,是你呀,伽弗洛什!」一個人說。

「這兩個娃娃

https://read.99csw.com,我得弄一個梯子。」他又停了一下,才接著說道:

他又指了指身下手工精細的厚厚草席,又對大的說道:

「左右都一樣,」他說著,望了一眼蜷縮在披肩下面的女叫花子,「她那身大衣還不賴呢。」

「這也是從植物園弄來的,」他說,「我是從猴子那裡拿來的。」

說話的聲音也完全變了。轉瞬之間,蒙巴納斯變得叫人認不出了。

「見鬼,你是從哪兒弄來的小崽子?」

他們不時碰到有燈光的店鋪,那個小的每次都停下,拿起用繩子套在頸上的鉛表,瞧瞧鐘點。

轉瞬間,小傢伙讓人又推又拉,又送又拖,上了梯子,還沒弄清怎麼回事,就給塞進洞里,隨後伽弗洛什也跟進來,又一腳將梯子踢翻在草地上,拍起巴掌嚷道:

然而,那小的睡不著。

兩個孩子緊緊靠在一起,伽弗洛什最後讓他們睡在草席上,把毯子一直拉到他們耳邊,又第三次用聖事語言命令道:「睡吧。」

那裡擺著他的床鋪。

伽弗洛什搬開壓在前面的幾塊石頭,掀開兩片重疊的紗網,說道:

無用東西的意外用途啊!龐大事物的慈悲啊!巨人的善良啊!這個巨大的建築原是拿破崙皇帝一念的產物,現在成了一個流浪兒的棲身之所。巨人收養並庇護一個孩童。盛裝打扮的有產者,經過巴士底廣場,瞪著金魚眼睛,輕蔑地打量那頭大象,往往拋出一句:「那東西有什麼用?」它就用來讓一個無父無母、無衣無食又無家的小孩,免遭寒風冷雨、霜雪冰雹的襲擊,使他避免睡在泥地里而發燒,避免睡在雪地里而凍死。它就用來收容社會所拋棄的無辜,它就用來減輕公眾的錯誤。這就是敞開的洞穴,接納處處吃閉門羹的人。這頭老象慘不忍睹,搖搖欲墜,被人拋棄、判決和遺忘了,還被蟲豸侵害,遍體鱗傷,滿身儘是瘡瘐霉斑,好似一個巨人乞丐,立在十字街頭,徒然祈求行人拋來和善的目光,可是它卻反而可憐另一個乞丐,可憐這個腳下無鞋,頭上無房頂的窮小子。巴士底廣場大象就有這種用場。拿破崙的這一構想,為人類所鄙棄,卻為上帝所拾取。原本只想建成顯赫輝煌的東西,卻變為令人肅然起敬的東西了。要實現皇帝的構想,就得使用斑岩、青銅、鐵和金子、大理石;要實現上帝的意圖,用老式辦法,將木板、木條和灰泥拼湊起來就足夠了。皇帝產生一個天才的夢想,建造一頭無比巨大、無比神奇的大象,高揚著鼻子,全身披掛,馱著寶塔,四周圍著活躍歡快的噴泉,要用這樣一頭大象來象徵人民;上帝卻把它變成更偉大的東西,給一個兒童棲身。

「耗子是什麼東西?」

「一搭手的工夫,克利,克拉,行了,人影也不見了。」

蒙巴納斯講巴伯如何越獄,又補充了幾個細節,最後來了一句:「唔!還有好戲看呢。」

他從兜里掏出兩件小東西,是裹了棉花的兩根鵝翎管,往每個鼻孔塞了一根,鼻子就完全變樣了。

為了弄清隨後發生的事情,這裏要提醒一句,在那個時期,巴士底守衛隊設在廣場的另一頭,因此,大象附近有什麼情況,那邊崗哨既望不見,也聽不到。

伽弗洛什滿意地凝視毯子。

「就為這個?」伽弗洛什說道,「這可不得了。這也值得哭鼻子嗎?兩個都是傻瓜怎麼的!」

「嗯!」伽弗洛什應了一聲。

「真可惡!」伽弗洛什嚷道,「這是什麼意思?雨又下起來啦!仁慈的上帝呀,再這樣下去,我可要回娘胎里了。」

「咱們回街上去。」伽弗洛什說道。

從大象後背腔落到腹部的灰泥填平了凹面,走在上邊就像鋪了地板。

這時,一滴蠟油掉在伽弗洛什的手指上,使他回到現實生活中。

伽弗洛什領著他們,沿聖安托馬街朝巴士底廣場方向走去。

伽弗洛什聽見喊聲,立刻驚醒,掀開一角網罩,從他「凹室」爬出來,再把網罩仔細合上,然後打開洞口,滑了下來。

「還有呢,」那個大的膽怯地指出,唯獨他還敢答腔,跟伽弗洛什交談,「火星兒可能掉到草席上,小心別把房子給燒了。」

「小傻瓜,」他用愛撫的聲調加重這句罵人話的語氣,「外面才黑呢。外面下雨,這裏不下雨;外面冷得很,這裏一點風也沒有;外面人很多,這裏一個外人沒有;外面連一點月光也不見,我這兒有蠟燭,他媽的!」

伽弗洛什受到如此信賴,像當父親似的心軟了,口氣由「嚴厲轉為和藹」,對那個小的說:

「這個嘛,」伽弗洛什一本正經地答道,「這是防耗子的。睡吧!」

這種自言自語,也許偶然涉及他最後那頓飯的日期,那就意味著三天沒吃飯了,因為這天已是星期五。

「可憐的姑娘!」伽弗洛什說,「恐怕連條褲衩都沒得穿。接著,先圍上這個吧。」

「衙門關門,我不接案子了。」伽弗洛什答道。

誰也沒有弄明白過,這種自言自語究竟是什麼意思。

他沉默了一會兒,又說道:

於是,兩個孩子跟他走了,就像跟隨大主教似的。他們不再哭了。

「我帶孩子去睡覺。」

「翻過牆頭,根本不理睬政府的規定。就是這樣。」

「是,先生。」大的說道。

他簡要地對這流浪兒講了事情的經過:當天上午,巴伯被押往附屬監獄的路上,經過「預審走廊」,本應向右拐,他卻溜向左邊跑掉了。

「我們走了有兩個鐘頭了,」大的接著說,「我們找過好多牆角旮旯,可是什麼東西也沒有找到。」

「你們沒有父親,也沒有母親怎麼的?」伽弗洛什鄭重其事地又問道。

他突然改變話題:「對啦!」

「耗子。」

喊第二遍的時候,一個清亮歡快的少年聲音,從大象肚子里答應:「來啦。」

他又往前走。

「閑著沒事兒,來把人家屋子都倒騰冷啦!」

「別怕!它們進不來。有我在這兒呢!喏,抓住我的手,別吱聲了,睡吧。」

小孩驚訝不已,小老鼠居然把貓吃了,他又問道:

「這些東西,野獸全有,讓我給抄來了,也沒有惹它們發火。我對它們說:這可是大象要用。」

「我們不講腦袋,而講圓木頭。」伽弗洛什高聲糾正。

他把最小的一塊留給自己。

正是這網罩充當帷幔。

伽弗洛什出入的那個豁口兒,前面說過,隱蔽在象肚子下,從外面幾乎看不見,而且極窄,只有貓兒和小孩能勉強通過。

「喂,」他喊道,「小傢伙,倒是爬上來呀!上來一看就知道,這兒有多舒服!」他又對著那個大的說:「上來,你!我拉你一把。」

他又改口說:「吃吧。」

九*九*藏*書蒙巴納斯眨了眨眼睛。

蒙巴納斯天生不愛大驚小怪,這回也不免驚嘆:

說著,他從一個兜里掏出一蘇硬幣。

話音剛落,他又一腳踏下去,將泥水濺到一個過路人的亮皮靴上。

「現在睡吧!」他說道,「我要熄滅蠟燭了。」

他小心翼翼地把兩位客人送進籠子里,自己也跟著爬進去,再合上幔帳,搬回石頭壓嚴實了。

「他不是給關起來了嗎?」

「你怎麼進去呢?」

「住在哪兒?」

不過,他覺得應當多說幾句,指點指點這兩個黃口小兒,又說道:

「這玩意兒,原先是給長頸鹿用的。」

他停了一下,接著說道:

「真棒!」他說道。

「去不願登修道院。」伽弗洛什說。

「真是個小活寶。」伽弗洛什說道。

「嘚……!」伽弗洛什發出聲來,抖得比聖馬爾丹更厲害:聖馬爾丹至少還留下半件大衣。

「告你!」過路人說。

麵包師打量完三個吃晚飯的人,便操起一個黑麵包;伽弗洛什見此情景,就把一根手指深深插|進鼻孔里,猛然吸氣,彷彿指尖有一小撮弗雷德里克大帝的鼻煙,沖麵包師的臉氣憤地嚷了一句:「克斯克啥?」

在夜色中,那人和孩子相互默認之後,蒙巴納斯只說了一句話:「我們需要你,去幫我們一把。」

他們分了手,蒙巴納斯朝河灘廣場走去,伽弗洛什則前往巴士底廣場。伽弗洛什和大小兄弟倆,一個拉著一個;五歲的小弟幾次回頭,望那走遠的「木偶」。

「現在,等我一下,」伽弗洛什說道,「請坐吧,先生。」

伽弗洛什指著受他保護的兩個孩子,說道:

「嘿!給我們演一場木偶戲吧!」伽弗洛什嚷道。

「睡我家裡。」

光亮剛熄滅,罩住三個孩子睡覺的紗網就出奇地震動起來,是無數窸窣的磨擦發出的金屬聲音,彷彿爪子在抓,牙齒在咬銅絲,同時伴隨各種輕微尖叫聲。

「接著上!」

菜農都蜷縮在車上的蔬菜堆里,半睡半醒,又由於大雨滂沱,他們的大罩衣連眼睛都遮住了,連看也沒有看一眼兩個奇怪的行人。

伽弗洛什打頭,他們三人魚貫而行;一個姑娘見了格格大笑起來,未免對這一伙人失敬了。

「神經。」伽弗洛什應了一聲。

伽弗洛什又追問一句:「今兒晚,你到底要幹什麼呀?」

「好了,」大的喃喃說道,「我這兒很舒服,腦袋就好像枕著鴨絨枕頭。」

伽弗洛什一邊聽,一邊抓住蒙巴納斯拿著的手杖,下意識地抽出上半截,只見露出匕首的利刃。

幾乎同時,堵洞的那塊木板移開了,一個孩子抱著象腿滑下來,輕捷地在那漢子身邊著地。下來的正是伽弗洛什,那漢子正是蒙巴納斯。

他說著,遞給他們每人一塊麵包。

女孩怔忡地望著他,接受披肩卻未吭一聲,人窮苦到了一定份兒上,往往麻木遲鈍了,受苦不再呻|吟,受惠也不再道謝了。

「好傢夥,」伽弗洛什繼續說,「你披了一身麻籽醬色的皮,又像大夫一樣戴著藍眼鏡,老實說,真夠派頭呀!」

「這是什麼聲響?」

伽弗洛什的確到家了。

「先生,」那個大的怯生生地問道,「您就不怕警察嗎?」

在惶恐不安的情緒中,粗魯一點兒有好處,能穩住局面,兩個孩子又向伽弗洛什靠攏了。

前面說過,夜晚景象就變了。夜晚是一切黝黯東西的真正歸宿。夜幕一降臨,那頭老象就煥然一新;在黑暗的一片靜穆中,它換上一副沉穩而兇猛的神態。它屬於過去,因此屬於黑夜;夜色同它的魁偉相得益彰。

「噓,別這麼嚷嚷!」蒙巴納斯說道。

「就這樣!」

他們吃完麵包,正走到陰慘的芭蕾舞街的拐角,能望見小街盡頭強力監獄那道低矮嚇人的邊門。

請允許我們在此打斷一下,提醒一句,我們講述的完全是事實,二十年前,輕罪法庭根據禁止流浪和破壞公共建築的法令,就抓到並判處一個睡在巴士底廣場大象里的兒童。

「你好,公共馬車姐兒。」伽弗洛什回敬她一句。

五歲那孩子聽見頭上一片喧擾,嚇得魂不附體,就用胳膊肘捅他哥哥,可是,他哥哥已經按伽弗洛什的指令睡了。小孩嚇得實在受不了,才膽敢叫伽弗洛什,但是屏住呼吸,聲音很小:「先生?」

他指指小的,對大的說:

說罷,他把網罩整理好,輕輕地把兩個孩子推到床頭,再按他們的膝蓋,讓他們身子躺直,又高聲說道:

極少有外來人參觀這一建築,行人也不望一眼。它漸漸傾夷,一年四季都有灰泥從腹部剝落,傷痕纍纍,不堪入目。文雅行話中所謂「市政大員」,從1814年起就把它遺忘了。它始終待在那個角落,病懨懨的,搖搖欲墜,四周圈的木柵欄也已朽爛,隨時受到醉醺醺的車夫的糟蹋。它的腹部龜裂,尾巴上支出一根木條,腿之間雜草叢生;由於大城市地面總在不知不覺中逐漸升高,而它周圍廣場的地勢,三十年來也高出許多,它就好像陷入凹地中,地基下沉了似的。它那樣子惡俗不堪,受人輕蔑和厭惡,但是又卓然獨立,有產者覺得醜陋,思想者看著憂傷。它近乎要清除掉的一堆垃圾,又類似要被斬首的一位君王。

「好吧。」蒙巴納斯說道。

「嘰里嘰嘰嗚!」

這句怪誕的話,對這個流浪兒產生奇特的效果。他急忙轉身,兩隻明亮的小眼睛凝神搜索周圍,發現只離幾步遠的地方,有一名警察的背影。伽弗洛什「哎呀!」一聲剛出口,又立刻憋回去,他搖了搖蒙巴納斯的手,說道:

他跟那個理髮師慪氣,見什麼都發火。他跨過一條水溝時,碰見一個長了鬍鬚的看門婆,看她拖著掃把那樣子,直夠資格上布羅肯峰去會浮士德,於是,他就吆喝一句:「夫人,您這是騎馬出門啊?」

他終於抬起頭,那神情九*九*藏*書本來只想表示滿意,而實際卻得意揚揚了。

「是啊!」大的答道,眼睛注視伽弗洛什,那表情真像得救的天使。

「對,耗子。」

兩個孩子用肩頭相互推著,流浪兒又是嚇唬又是勸勉,再說,雨也下得很大。大的冒險往上爬。小的見哥哥爬上去,獨自一個留在巨獸的大腿之間,想哭又不敢哭。

「怎麼啦?」

「我往上推,你往上拉他。」

他不屑用梯子,雙手抱住粗糙的象腿,眨眼間爬到破洞口,好似游蛇鑽了進去;不大工夫,兩個孩子隱約望見黑洞口探出他的頭,彷彿一個白里透青的形體。

「放心吧,娃娃,這不有了,夠三個人吃晚飯了。」

蒙巴納斯又撥動低音弦,含混答道:「干點事兒。」

這座建築粗陋、矮壯、笨重、兇猛、冷峻,形體幾乎怪異,然而確實莊嚴,凜凜然有幾分雄偉和狂野,如今已不復存在,好讓一個煙囪高聳的巨型火爐君臨清平世界,取代陰森森的九塔樓堡壘,頗為類似資產階級取代封建制度。用一個火爐來象徵鍋爐容涵力量的時代,是極其自然的事情。這個時代行將過去,也已開始過去了;人們開始明白,如果說鍋爐能產生能量,那能量也只能是在頭腦中產生出來的;換言之,帶動世界前進的,不是火車頭,而是思想。把火車頭套在思想的列車上,固然很好,但是不要將馬當作騎手。

一天晚上,這種寒風吹得更起勁,彷彿又回到了1月份,有錢的人重又穿上大衣;而小伽弗洛什還穿著那身破布片,立在一家理髮店門前出神,凍得愉快地打著哆嗦。他當作圍巾圍在脖子上的,不知是從哪兒弄來的一條女式羊毛披肩。小伽弗洛什那副樣子,好像在由衷地欣賞櫥窗里的一個蠟人新娘,看那新娘敞胸露懷,頭戴橘花冠,在兩盞燈之間旋轉,向行人投來微笑,而其實,小傢伙眼睛瞄著店鋪,看看能不能順手牽羊,從櫃檯「摸走」一塊香皂,好拿到郊區理髮店那裡賣一蘇錢。他時常靠一塊香皂吃頓飯。這種活計他挺拿手,說是「給理髮師刮鬍子」。

緊接著,他就推著他們,走向我們非常高興能稱作內室的地方。

「好傢夥。」伽弗洛什又應了一聲。

孩子恐懼到了極點。不過,伽弗洛什又補充說道:

他將手掌按在伽弗洛什的肩上,一字一句加重語氣對他說:

「可不是嘛!」他說道,「對,大象……住在那裡舒服嗎?」

「大雨呀,沖吧!」伽弗洛什說道,「瓶子滿了,水從房子的大腿淌下去,讓我聽著特別開心。冬天是個笨蛋,白往外甩貨,白費那個勁兒,澆不濕我們了,讓它賭氣去吧,這個送水老倌!」

這時,蒙巴納斯有了心事。

「見鬼!」他說道,「這捻兒燒得真快,注意啦!我的照亮錢,每月不能超過一蘇。躺到床上,就應當睡覺,我們可沒有時間看什麼保羅·德·柯克先生的小說。再說,燈光會從大門縫兒透出去,沖子一眼就能發現。」

二人又沿蒙巴納斯來的原路走向聖安托萬街,步履匆匆,正遇見趕早市的一長串運菜車,他們左拐右拐從中間穿過去。

「你們害怕呀,小乖乖!」伽弗洛什高聲說。

「你知道我要去哪兒嗎?」蒙巴納斯問道。

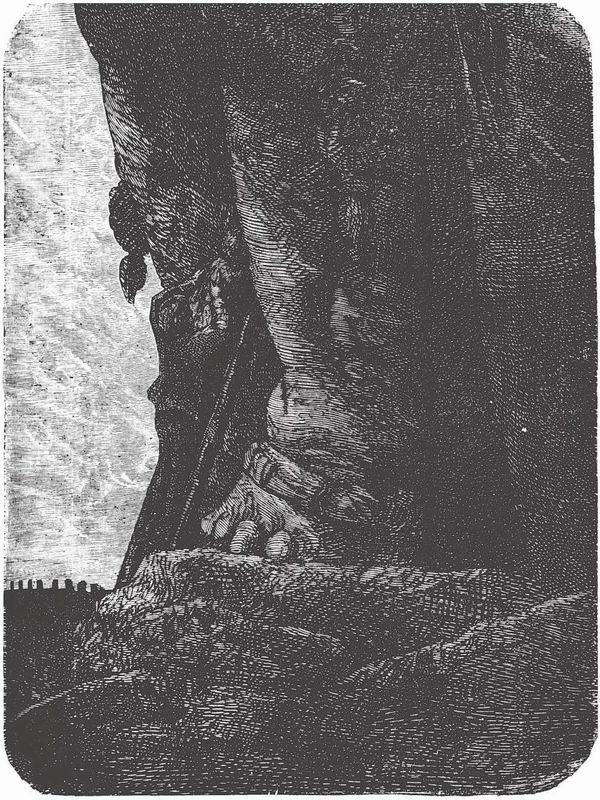

雖說只是一個模型,我們還是稱作建築物。作為拿破崙一個意念的巨大遺體,這個模型本身就是個龐然大物。連續經過兩三場狂暴,它越來越遠離我們,變成歷史的遺迹,一反當初臨時性構築的形象,具有某種說不出來的永久性了。那頭大象有四丈來高,木架和灰泥結構,背上馱著一座塔,好似一座房舍,當年由泥瓦匠刷成綠色,現在已由天空、風雨和時間塗成黑色了。廣場那一角空曠蕭颯,而那巨獸寬額、長鼻、巨牙、高塔、寬大的臀部、圓柱似的四條腿,身影映在星光閃爍的夜空,的確驚魂動魄。一般人不知道那意味什麼。那是民眾力量的一種象徵。黝黯、神秘而壯偉。不知那是什麼具有神力的有形魂體,聳立在巴士底廣場無形幽靈的旁邊。

「你呢,」蒙巴納斯又說,「你這是去哪兒?」

「你要爬上去嘍?不錯,我明白了。」

伽弗洛什指著梯子和洞口,對兩個客人說:「爬上去,進去吧。」

「快。」他說了一聲。

在巴士底廣場東南角,靠近沿古獄堡護城壕挖掘的運河碼頭,曾有一個奇特的建築物,二十年前還能見到,如今已從巴黎人的記憶中消失,但是值得在那裡留下一點痕迹,因為那是「科學院院士,埃及遠征軍總司令」的構想。

小伽弗洛什追上去,招呼他們說:「你們怎麼啦,小鬼?」

「睡覺,睡哪兒?」

這樣一來:

這話把伽弗洛什惹火了。兩個孩子神情沮喪,必須振作一下。

「聽我說,」伽弗洛什接著說道,「往後,不要動不動就這樣哭哭咧咧的。我會照顧你們。你會明白該有多開心。夏天,我們和蘿蔔,我的一個夥伴,一起去水庫,去碼頭洗澡,到奧斯特利茨橋旁邊,我們光屁股在駁船上跑,逗那些洗衣服的娘兒們發火。她們怒沖沖,大喊大叫,瞧她們那才好笑呢!我們還要去看骨骼人。他還活著,在香榭麗舍。那個教民,瘦得皮包骨頭。還有,我要帶你們去看戲,帶你們去見弗雷德里克-勒邁特爾。我能弄到門票,我認識不少演員,有一回我還上場演出了。我們全是這麼高的小鬼,在大布下面跑來跑去,就像海上波浪。我可以吸收你們加入我的劇院。我們還要去看野人。那些野人不是真的。他們穿著肉色的緊身衣、一動就起皺紋,胳膊肘也能看出白線縫的縫兒。看完野人,我們再去歌劇院,跟捧場隊一起進去。歌劇院那兒的捧場隊組織得特別好。我不會跟大街上捧場的人混在一起。想想看,在歌劇院,有些人肯給二十蘇,不過,那是些傻瓜蛋,都管他們叫洗碗布。……還有,我們去看處決人。我讓你們瞧瞧那個劊子手,桑松先生,住在沼澤街,他家門上有一個信箱。嘿!那個開心呀,痛快極啦!」

那兩個孩子一邊哭一邊往前走。這時,天上吹來一片烏雲,淅淅瀝瀝下起雨來。

他們又朝巴士底廣場方向走去。

麵包師不禁微微一笑,他一邊切白麵包read•99csw.com,一切以憐憫的目光打量他們,這又冒犯了伽弗洛什。

麵包師傅本人就是店鋪老闆,他拿起一個麵包和一把刀。

「剛才,你不費勁兒就認出我來。」他咕噥道。

「貓啊。」

「既然仁慈的上帝點亮了他的蠟燭,我這支就可以吹滅了。孩子嘛,就應當睡覺,我的小夥子呀。不睡覺就太不像話了。這樣你就會『先令走廊』了,或者按照上流社會的說法,就是口臭。快把被子蓋嚴實了,我可要熄燈了。好了嗎?」

這又是一句誰也不這麼寫,但人人都這麼講的話,意思就是:這有什麼啊?

「他又打開了。」蒙巴納斯答道。

「嘿!我們把自身的作者丟了。我們都不知道把他們怎麼著了。這樣不應該呀,孩子們。把老一輩人給弄丟了,這也太糊塗了。哎呀。對啦!總得吃點兒什麼呀。」

「大象肚子里。」伽弗洛什答道。

「我們沒有地方睡覺。」大的回答。

伽弗洛什一副略帶嘲笑的高傲態度,以憐惜的權威口吻,柔和愛護的聲調說:「小娃娃,跟我來。」

伽弗洛什沖麵包師嚷的這句話,我們讀者中如果有人以為是俄語或波蘭語,甚或以為約維斯人和博托庫多人在荒江隔岸相呼的蠻聲,我們就應當指出,這是他們(我們的讀者)每天講的一句話,即:「這是個什麼?」麵包師完全聽懂了,他回答說:「怎麼!這是麵包呀,極好的二等麵包。」

說話的同時,伽弗洛什在那哥哥身上抓住那孩子的手。孩子把他的手緊緊摟在懷裡,心中感到踏實多了。勇氣和力量也能像這樣神秘地傳遞。耗子被他們說話的聲音嚇跑,周圍又靜下來;過了幾分鐘,它們再回來鬧翻天也不妨事,三個孩子酣然入睡,什麼也聽不見了。

「把手給我!」

伽弗洛什的兩位客人瞧瞧四周,他們的感覺有點像裝進海德堡大酒桶里的一個人,說得更準確點兒,好似《聖經》所說吞進鯨魚肚裏的約納斯。眼前赫然出現一副巨大骨骼,將他們包圍起來。上面一條褐色大樑很長,每隔一段距離,就連下來兩根弓形粗木肋條,這就構成了脊柱和肋骨;石膏流成鐘乳石狀,猶如內臟垂懸在那裡;巨大的蜘蛛網從一端拉到另一端,成為掛滿灰塵的橫膈膜。只見各個角落一團團黑乎乎的東西,彷彿是活物,倉皇地竄來竄去。

「當然啦!」伽弗洛什答道。

伽弗洛什只是這麼回答一句:

交代了這一史實,我們繼續往下談。

「這是植物園裡的東西,是給野獸用的。滿滿一庫房。只要翻過一道牆,爬進一扇窗戶,再從下面鑽過一道門,那就要多少有多少。」

「在我家裡。」

流浪兒也不問什麼事。

「是耗子。」伽弗洛什回答。

夜晚的時辰流逝。空曠的巴士底廣場一片昏黑,寒風冷雨一陣陣襲來,巡邏隊各處察看門戶、便道、園地、暗角,尋找夜間活動的流浪漢,他們悄聲從大象跟前走過去;而這怪獸卻屹立不動,在黑暗中睜著眼睛,一副沉思的神態,彷彿行了善事而心滿意足,庇護進入夢鄉的三個可憐孩子,免遭風雨和人的襲擊。

「是誰給吃掉了呀?」

扯回話題,不管怎麼說,在巴士底廣場上,用灰泥建造大象的建築師,成功地表現了偉大,而建造火爐煙囪的建築師,卻用青銅塑造出渺小。

兩個孩子再看這房子,就不那麼恐懼了,不過,伽弗洛什也不容他們仔細觀賞。

伽弗洛什鼻子從圍巾里抬起來,問道:「先生要告狀嗎?」

三根長木杆穩穩插在地上灰渣里,即插在大象的肚皮上,前邊兩根,後邊一根,頂端用繩子捆在一起,成為三角支架;上面罩了一面黃銅絲網,和鐵絲巧妙地扎牢,這就把三角架包得嚴嚴實實,周圍貼地面的網邊,又用大石塊壓住,什麼也鑽不進去了。這個網罩,不過是動物園裡蒙鳥欄的一塊銅絲網,伽弗洛什的床鋪也就像放在鳥籠子里。整個網架類似愛斯基摩人的帳篷。

就在拂曉前的時刻,有個人從聖安托萬街走出來,穿過廣場,又沿著七月紀念柱大圍柵走去,溜進大象圍欄里,一直到大象肚子下面。假如這時有光亮照在那人身上,從他那渾身濕透的樣子,我們不難看出他淋了一夜雨。他走到大象下面,便發出一種怪異的呼叫;這種呼叫不屬於任何人類語言,唯獨鸚鵡才可能仿效。他連續叫了兩遍,下面不過是近似的文字記錄:

兩個小男孩恐懼地面面相覷。

「嗯!」伽弗洛什又應了一聲。

從氣象學角度看,這種寒風還有一種特點,就是絲毫也不排除強電壓。這個季節常起大風暴,伴隨著疾雷閃電。

隨即他又補充一句:「你們瞧我的。」

「再說,我們也害怕,黑夜裡只有我們兩個人。」

同時,他吹滅了火繩。

包括伽弗洛什在內,幾個可憐的孩子真餓極了,大口大口咬麵包;他們既已付了錢,再待在麵包鋪里就顯得礙事,得不到麵包師的好臉色了。

店裡有一爐旺火,暖烘烘的,理髮師正給一名顧客刮臉,他不時瞥過一眼,瞧瞧那個敵手,那個凍得發抖、雙手插兜、心裏顯然在打鬼主意的沒臉皮的野孩子。

「真是老滑頭!」他贊道。

「對了,」伽弗洛什又問道,「剛才你們幹嗎哭鼻子?」

伽弗洛什笑起來:「哦!真的,還聽不懂,人還太嫩了點兒!」

「我們到啦!拉法耶特將軍萬歲!」

「說起來真怪。媽媽還說過,到了聖枝主日那天,她帶我們去拿祝福過的黃楊枝呢。」

他急忙將伽弗洛什拖出店鋪的亮地兒。

伽弗洛什的床鋪應有盡有,也就是有床墊、被子,以及拉著帷幔的凹室。

流浪兒深刻的指責又把蒙巴納斯拉回到平靜的常理上。他對伽弗洛什的住處,似乎有了更好的體認。

「對了,小娃娃,晚飯吃了嗎?」

「哎呀!」伽弗洛什又說道,「你要跟沖子交手啊?」

「小傢伙,你們到我家了。」

「小傢伙,爬進去吧。」

「嗯?」伽弗洛什剛閉上眼睛,答應一聲。

「那畜生我叫錯了,他不是鯖魚,而是一條蛇。理髮匠,等著吧,我去找個鎖匠師傅,給你的尾巴安上一個鈴鐺。」

他沒容兩個孩子驚得目瞪口呆,就推著他們進了麵包鋪,將一蘇錢往櫃檯上一放,喊道:「夥計!五生丁麵包。」

然而,他沿著這條大街繼續往前走,瞧見一個大門洞下有個十三四歲的女叫花子,渾身凍僵了。衣裙太短,雙膝都露在外面。小女孩開始長大,腿不該露出來。年歲增長往https://read.99csw.com往這樣捉弄人,恰恰到了赤|裸顯得不雅觀的時候,裙子變短了。

「還用問!這可不能說出去啊。是在前腿中間。那些拷殼沒看到。」

伽弗洛什停了一下,又補充一句:

突然出現光亮,晃得他們直眨眼。伽弗洛什點著一根火繩;這種浸了松脂的火繩叫作地窖老鼠,點起來亮小煙多,只能隱隱約約照見大象裏面。

「你模樣變了,」伽弗洛什說道,「不那麼丑了,這玩意兒應當總放在裡邊。」

「哦!」伽弗洛什說,「那女郎叫巴伯。」

兩個小男孩都愣住了,瞪眼看他。

他們走進通車的黑乎乎的拱頂門洞里,人看不見,雨澆不著了。

伽弗洛什以19世紀哲人的態度,接受雷雨的全部後果,他提到雷電的話音未落,只見強光刺眼的閃電從裂縫透進象肚子里,緊接咔嚓一聲,打了個響雷,嚇得兩個孩子驚叫一聲,猛地坐起來,差點兒撞開網罩;可是,伽弗洛什臉上了無懼色,轉向他們,藉著雷聲大笑起來。

可惜蒙巴納斯這會兒心事重重。

「有時候,知道還不如不知道。」伽弗洛什說道,表明他很有頭腦。

「只剩下教誨了。」伽弗洛什介面說道。

伽弗洛什邊走邊回頭,狠狠瞪那家理髮店一眼。

「難說,」蒙巴納斯滿不在乎地回答,「身上帶根別針總沒壞處。」

兩個孩子亦步亦趨跟在他身後。

「您怎麼沒養貓呢?」

說著,他從一處豁口兒跳進大象的柵欄里,又扶著兩個孩子跨進去。兩個孩子有點兒害怕,跟著伽弗洛什一聲不響,完全信賴這個衣衫破爛的小保護人,只因他給他們麵包吃,又答應給他們住處。

「我們不說燒房子,」伽弗洛什指出,「而是說『火折碎礦機』。」

「謝謝,先生。」那孩子說道。

「唉,」那孩子說,「那會兒,我們沒住所了,不知道去哪兒。」

那孩子鑽進豁兒口。

「媽媽是位夫人,」大的又說,「跟密斯姐兒住在一起。」

「你有住處啦?」

「你們胡說些什麼呀?」他嚷道,「要開玩笑嗎?要擺出什麼都看不上眼的架子嗎?非得住土伊勒里宮不成嗎?說說看,難道你們是傻瓜蛋?我可先告訴你們,別把我算在傻瓜堆里。難道你們是哪個大老爺的孩子嗎?」

接著,他若有所思,又喃喃說道:

兩個小孩手拉著手,不由自主地跟在後面。

他歡呼完了,又補充一句:

大的搖搖晃晃,一磴一磴往上攀登。伽弗洛什一路給他鼓勁兒,像武術教練教徒弟,或老騾夫趕騾子那樣吆喝:「別怕!」

巴黎春天常颳起凜厲的寒風,吹在人身上不完全是寒冷,而是冰凍。這種寒風能給晴朗的天氣陡增凄冷的氣氛,恰如從不嚴實的門窗縫裡吹進暖室的冷空氣。冬季那扇陰森的門彷彿還半開著,一陣陣風吹進來。本世紀歐洲第一場大規模流行病,就是在1832年春天爆發的:那年春寒料峭,凜凜寒風格外刺骨;那扇門比冬季半開的門還要寒冷,簡直就是一道墓門。人們感到那種寒風挾著霍亂的氣息。

「好吧,晚安,我帶著小乖乖去見我的大象。萬一哪天夜晚你用得著我,就到那兒去找。我住在一、二樓中間的夾層,沒有門房,你找伽弗洛什先生就行了。」

「耍貧嘴!」

大象的軀殼區確實繁衍了成千上萬的老鼠,正是先頭我們提到的黑乎乎的斑點,有光亮的時候,它們還老實一點兒,燭光一熄,這黑洞便是它們的城池了,它們聞到了傑出的童話家貝洛所說的「鮮嫩肉味」,便蜂擁撲向伽弗洛什的帳篷,一直爬到頂上,嗑這銅絲網,勢必要穿透這新型的玩意兒。

「小老鼠嗎?」

蒙巴納斯是個美少年,可是伽弗洛什就愛嘲笑。「別開玩笑,」蒙巴納斯問道,「現在你覺得我怎麼樣?」

「您是說粗拉通吧,」伽弗洛什鎮定而輕蔑地反駁道。「要白麵包,夥計!要細拉通!我請客。」

「嗬!」他說著,趕緊插回去,「你還帶著便衣警察。」

他就像熟悉自己的房間的人那樣,胸有成竹,鑽進黑暗中取來一塊木板,堵上了洞口。

此外,他再也沒有向他們提什麼問題。無家可歸,這再明白不過了。

這個火爐煙囪還起了個響亮的名字,叫作七月圓柱,這是流了產的一場革命的拙劣紀念碑,直到1832年,非常遺憾還被覆著巨大的構架,圍著一大圈木板柵欄,徹底孤立了那頭大象。

那兩個小孩只顧用手指掏鼻孔,一直沒有注意聽他們說什麼,現在一聽說木偶戲,就趕忙湊上來,看著蒙巴納斯那樣子,臉上開始流露出喜悅和讚賞的神色。

「先生,」那個大的指著銅紗網罩,問伽弗洛什,「這是什麼東西呀?」

「哦,是你呀,蒙巴納斯!」伽弗洛什應道。

「走吧。」他說道。

「唔!真好!真暖和!」

這工夫他站住了,搜索身上破衣爛衫的每個角落,摸了好半天。

兩個孩子又敬畏又愕然,望著這個無所畏懼而又足智多謀的人,他同他們一樣流浪,一樣孤苦伶仃,一樣枯瘦羸弱,但是雖然窮苦,卻顯得無所不能,彷彿是超人,他像老江湖那樣滿臉怪相,又總掛著極天真極可愛的笑容。

床墊是草席,被子是一條大幅灰色粗羊毛毯,很溫和,有七八成新。凹室的情況如下:

「不管怎麼說,我若是有孩子,准比這照看得好多了。」

他們儘管都很矮,可是在凹室里誰也站不直身子。伽弗洛什始終拿著那根火繩。

「兩個小寶寶,是一個理髮師贈送給我的。」

這第二個解釋又破壞了第一個解釋的效果,那小孩渾身又發抖了。他和伽弗洛什又進入第四輪對話:「先生!」

「先生!」他又叫道。

他抬頭望了望烏雲,嚷了一聲:「沒轍啦!」

「那條老鯖魚,簡直沒長人心,」他咕噥道,「他是個美國佬。」

「先要囑咐門房,就說我們不在家。」伽弗洛什說道。

「對,是巴伯。」

「先生,」大的回答,「早飯之後,到現在沒吃東西了。」

「先生,那些小老鼠,會把我們吃掉嗎?」