第四部 普呂梅街牧歌和聖德尼街史詩

第七卷 黑話

三 哭的黑話和笑的黑話

可以說,法國革命再次創造了人類,賦予人類以第二顆靈魂,即人權。

稍停一下。我們在此指控誰呢?18世紀嗎?它的哲學嗎?18世紀的事業是健康的,也是好的。以狄德羅為首的百科全書派、以杜爾哥為首的重農學派、以伏爾泰為首的哲學家,以及從盧梭為首的空想主義者,組成了四支神聖大軍。人類長足走向光明,應當歸功於他們。他們是人類走向進步的四個主要目標的四路先鋒:狄德羅趨向美,杜爾哥趨向功利,伏爾泰趨向真理,盧梭趨向正義。然而,這些哲學家的旁邊和下面,還有詭辯派,那是混雜在香花中的毒草,原始林中的毒芹。一方面,劊子手在法院的主樓梯上,焚毀那個世紀宣揚解放的偉大書籍,另一方面,今天被遺忘的一些作家得到國王的特許,發表莫名其妙的作品,具有特殊的破壞性,供窮苦人如饑似渴地閱讀。說來也怪,這類作品有些還受一位王爺的保護,收藏在「秘密圖書館」里。這些情況深奧隱晦,又鮮為人知,在浮面上是看不到的。一件事實的危險性,往往就在於鮮為人知,鮮為人知,是因為發生在地下暗處。所有這些作家,在民眾之間挖掘最有害地道的一個,也許要算雷斯蒂夫·德·拉勃列東。read•99csw.com

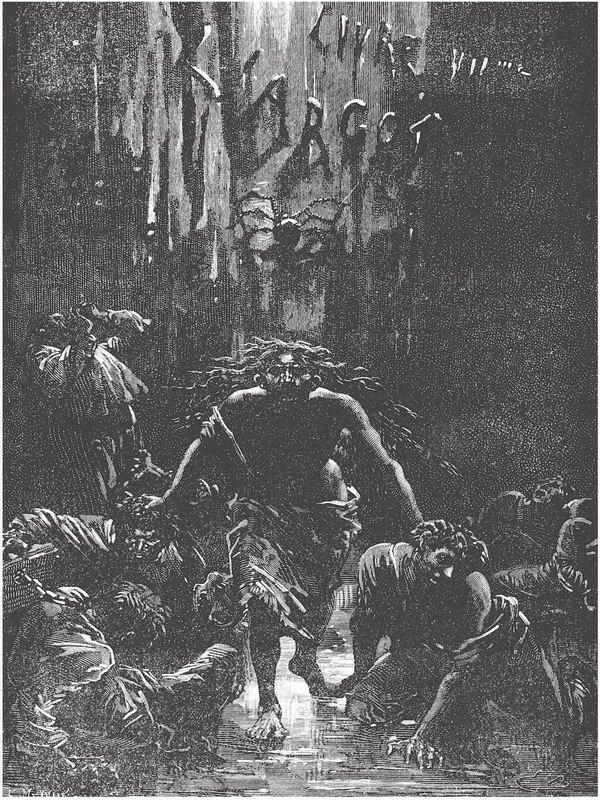

看來整個黑話,無論是四百年前還是今天的黑話,都滲透了晦澀的象徵精神,那些詞時而神態憂鬱,時而面目猙獰。從中我們能感到,當年那些乞丐在奇迹宮打紙牌時憤怒而憂傷的情緒。紙牌是他們獨創的,有幾副保存至今。例如那張梅花八畫了一棵大樹,有八大片梅花瓣葉,樹腳下,三隻野兔抬著叉了一個獵人的鐵叉在火堆上燒烤,樹后還有一堆火,上面吊著一口熱氣騰騰的鍋里露出狗頭。紙牌畫上火燒走私者和偽幣製造者,這種報復方式比什麼都更陰森可怕。在黑話王國里,思想無論採取什麼不同形式,即使唱歌,即使嘲笑,即使威脅,也無不具有這種無可奈何的頹喪特點。所有歌曲都低聲下氣,悲悲切切,往往催人淚下,其中有些曲調收集保存下來了。強人匪類稱為「可憐的強人匪類」,總像要躲藏的野兔,要逃竄的老鼠,要驚飛的鳥兒。剛要抱怨,便又克制住,轉為嘆息;我們就聽到這樣一句哀吟:「我真不明白,人類的父親,上帝,怎麼能這樣折磨他的子孫,怎麼能聽他們呼號而不痛苦呢?」窮苦人每當有工夫思考,在法律面前總矮半截,在社會面前也總心虛氣短,總是五體投地哀求,轉而乞憐,讓人感到他自知理虧。https://read.99csw.com

這種作用波及全歐洲,在德國所造成的危害,比其他任何地方都更嚴重。在德國,由席勒在他的名劇《海盜》中概括的那個時期,偷盜和搶劫的行為充當起抗議的角色,反對財產和勞動,並且吸收某些最簡單的、似是而非的思想,用這些表面正確實則荒謬的思想包裝起來,幾乎不露痕迹,取一個抽象的名稱,進入理論範疇,以這種方式在厚道的勞苦大眾之中廣為流傳,甚至瞞過不慎配製這種混合劑的化學家,甚至瞞過接受這種東西的民眾。這種情況每次發生都很嚴重。苦難孕育憤怒。富貴階級盲目樂觀,高枕無憂,總之閉上眼睛,而窮苦階級卻接觸在角落裡夢想的憂傷或險惡的意識,點燃仇恨的火把,開始審視社會。仇恨一開始審視,那確實可怕!

法國革命無非是用利劍武裝起來的理想,它挺立猛然一擊,既關閉了惡門又打開了善門。

革命觀就是一種道德觀。人權感一經發揚,就能發揚義務感。全民的法律,就是自由;根據羅伯斯庇爾令人嘆服的定義:自由止於他人自由的起始。自從1789年以來,全體人民以崇高化的個體成長壯大。窮人無九*九*藏*書不因為有了人權而有了理智;快要餓死的人也懷有對法蘭西的忠誠;公民的尊嚴是內心的盔甲;誰有自由,誰就審慎;誰有選舉權,誰就是統治者。由此而產生拒腐蝕性,因此而窒息利慾貪心,面對誘惑,人的眼睛就要英勇地垂下去。革命的凈化作用成效極佳,例如7月14日,例如8月10日,一朝解放,就再也沒有賤民了。陡然感悟而變得偉大的群眾,第一聲呼喊就是:處死盜賊!進步是體面者,理想和絕對真理不容雞鳴狗盜的勾當。1848年,運載土伊勒里宮財寶的那些貨車,是由什麼人押送的呢?是由聖安托萬城郊區那些撿破爛兒的人押送的。破爛卻給財寶當警衛。那些衣衫襤褸的人,有了品德就煥發光彩。貨車上的箱子有些沒有關嚴,有的甚至半敞著口,在許多金光耀眼的珠寶匣中間,有那頂古老的法蘭西王冠,王冠鑲滿鑽石,額頭那顆代表王權和攝政的紅寶石價值三千萬。他們赤著腳,守衛著那頂王冠。

幸而爆發這場革命,社會狀況才有所改觀。我們的血液里清除了封建君主制的病毒,我們的肌體也排掉了中世紀。當今時代,再也不會天下洶洶,糜沸蟻動了,再也聽不到腳下滾滾的暗流,再也見不到文明表層突起鼴鼠地道的蹤跡,再也見不到地面龜裂,岩穴頂端洞開,突然探出妖魔鬼怪的腦袋。

密爾力查洞,樂蹦又樂抱。read.99csw.com

密爾力查洞,樂蹦樂擺特,

在地窖或密林里掐死人的時候,就要唱這種歌。

癥狀嚴重。這些悲苦階級的古老憂傷,到了18世紀就消解了。他們開始笑了,開始嘲笑上帝和國王。舉路易十五來說,他們把這位法蘭西國王叫「龐丹侯爵」。他們幾乎快活起來。一道微光從這些悲慘的人中間透出來,就好像他們良心上沒有重負了。生活在黑暗中的這些凄苦的氏族,不僅在行動上有視死如歸的膽量,而且在精神上也有了無所顧忌的膽量。這表明他們喪失了罪惡感,感覺從一些思想家和空想家那裡,得到某種說不清的不自覺的支持。這也表明偷盜和搶劫的行徑進入某些學說和詭辯術的論題,略減一點兒本身的醜惡,卻給那些詭辯術和學說增加不少醜惡。這還表明,這種情緒如果得不到排遣,那麼不久就會猛烈爆發出來。

可見,再也不會有雅克團了。我為那些機靈人深表遺憾,往昔的恐懼也就是最後一https://read.99csw.com次起點作用,此後就退出政治舞台了。嚇人的紅髮鬼的大彈簧斷了,現在已經眾所周知,嚇人的玩意兒再也嚇唬不了人了。鳥兒同稻草人已經混熟,稻草人上的鳥糞生了蟲子,市民都當作笑談。

密爾拉把臂,蘇爾拉把抱,

法國革命排除了問題,宣布了真理,驅散了疫氣,凈化了世紀,給人民加冕了。

雅克團是民眾的大地震。

將近18世紀末,這種危險在歐洲也許迫在眉睫,卻被法國革命這一驚天動地的義舉阻斷了。

如果時逢多事之秋,就要發生從前所謂的雅克團那樣的大動亂,比起這種大動亂,純政治性的動蕩不過是兒戲,那已不是受壓迫者反對壓迫者的鬥爭,而是困窮反對殷富的暴動。那樣就會同歸於盡。

蘇爾拉把臂,密爾拉把抱,

19世紀繼承並利用其成果,到了今天,我們剛才指出的那種社會災難,根本不會發生了。只有瞎子才會驚呼大難臨頭!只有傻子才會惶惶不可終日,革命是預防雅克團的疫苗。

約莫上個世紀中葉,情況就變了。牢獄的歌曲,盜匪唱的老調,可以說擺出一种放肆而歡快的姿態。拉黑夫拉曲,取代了哀怨的摩呂雷曲。18世紀那些槳帆船歌曲、苦役場和監獄歌曲,幾乎都有一種類似的瘋狂喜悅。聽到這樣尖厲跳躍的疊歌,就好像閃著磷光,是由吹木笛的鬼火扔在森林里的: