第四部 普呂梅街牧歌和聖德尼街史詩

第八卷 銷魂和憂傷

七 老年心和青年心開誠相見

他站起來,從地上拾起自己的帽子,步子沉穩而堅定地走向房門,到了門口轉過身,向外公深施一禮,然後揚起頭說道:

此外,大家也猜測到了,吉諾曼小姐要讓她的寵兒,那個槍騎兵軍官頂替馬呂斯,這種企圖已告失敗。頂替者特奧杜勒根本沒有得手。吉諾曼先生不接受冒牌貨:心中的空位置,絕不讓人來濫竽充數。而特奧杜勒本人,雖然嗅到遺產,但是也厭惡討人歡心的這種苦差使。槍騎兵見老頭兒就心煩,老頭兒見槍騎兵也看不順眼。特奧杜勒中尉固然是個快活的傢伙,但是好耍貧嘴,為人浮浪、庸俗;他固然是個隨和的人,但是交了些狐朋狗友;他有不少情婦,這不錯,而且還大談特談,這也不錯,但是談得實在糟糕。他的每一個長處,無不同缺陷相抵消。他講述在巴比倫街兵營周圍的各種艷遇,嘮嘮叨叨,聽得吉諾曼先生厭膩極了。而且,特奧杜勒中尉前來探望,有時還穿著軍裝,戴上三色綬帶,這就更糟,讓人無法容忍了。吉諾曼先生終於對女兒說:「特奧杜勒讓我厭煩了。你樂意就接待他。在和平時期,我不大賞識軍人。我不知道比起拖戰刀的人,我是否更不喜歡揮舞戰刀的人。不過,戰場上兵刃砍殺聲,聽起來終究不像戰刀鞘拖在街道上的聲響那麼可憐。況且,挺起胸膛像個勇猛的鬥士,腰身又扎得像個小娘們兒,鎧甲裏面穿件女人緊身衣,這就倍加可笑了。一個男子漢要把握住自己,既不愣充好漢,也不忸怩作態,既不逞強好勝,也不甜言蜜語。把那特奧杜勒留給你自己吧。」

「不是,先生。」

吉諾曼外公訥訥說了一句:「請他進來吧。」

「先生,」馬呂斯又說道,他見最後一線希望要破滅,不禁驚慌失措,「我懇求您!看在上天的分兒上,我合攏手掌祈求您,先生,我跪到您腳下,請允許我娶她吧。」

「絕不行!」

他讓人在他卧室床頭掛了一幅畫像,醒來好頭一眼就能看到,那是他另一個女兒十八歲時的舊畫像,即死了的那個彭邁西夫人。他總看不夠,有一天看著畫像,隨口說了一句:

「您是來請求我原諒的嗎?您已經認識了自己的過錯嗎?」

到了第四天,他緘默了四小時,突然開了口,劈面對他女兒說:「我早就榮幸地請求過吉諾曼小姐,永遠也不要向我提起他。」

「先生……」

「外公!」

「怎麼這副樣子?」吉諾曼先生截口說,「您真的一貧如洗啦?你這身穿戴像個小偷。」

「正是這樣,二十一歲,無職無業,每年一千二百利弗爾,彭邁西男爵夫人要去攤兒上買兩蘇的香芹。」

「哈!哈!哈!您在心裏一定這麼念叨:沒錯兒!我去找那個老古董,找那個老糊塗蟲去!真可惜我還不滿二十五歲!否則的話,看我怎麼拋給他一份措辭恭敬的催告書!看我怎麼擺脫他!管他呢,我會對他說:老蠢貨,你能見到我,應該樂瘋了,我打算結婚,打算娶隨便哪個小姐,隨便什麼先生的女兒,我沒有鞋穿,她沒有襯衣,沒關係,我的事業、前途、青春、我這一生,全投進水中;我情願脖子上拴個女人,一頭扎進苦海里,這是我打定的主意,你必須贊成!而老化石一定贊成。好吧,我的孩子,隨你便,把石頭系在你脖子上,娶你那個什麼吹風,你那個什麼砍風……絕不行,先生!絕不行!」

「先生能接見馬呂斯先生嗎?」

「您讓我,讓您這外公想念,您離開我家,不知跑到什麼地方去,您讓您那姨媽多傷心啊!可以想象得出來,您是去過單身漢生活,這就方便多了,當個花|花|公|子,要什麼鐘點回家都行,可以吃喝玩樂。可是,您連信兒也不給我捎來點兒,欠了債也不讓我償還,您就是要胡鬧,當個砸人家玻璃的搗蛋鬼。過了四年九*九*藏*書,您才回來找我,沒別的話,只求我一件事兒!」

「外公,」馬呂斯繼續說道,「我的好外公,您哪兒知道,我多愛她呀!您想象不出,我同她初次相遇,是在盧森堡公園,她常去那裡;起初我沒大注意,後來不知怎麼回事兒,我就愛上她了。唉!這下子把我弄得好痛苦啊!現在行了,每天見面,我去她家,她父親還不知道,您想想,他們要啟程走了,我們是夜晚在花園裡見面,不料,她父親要帶她去英國,於是我心裏就合計:我得去見見外公,把事情跟他說說。他們若是真走了,首先我就要發瘋,我會死的,我會一病不起,也會投水自盡。無論如何我得娶她,否則我就要發瘋。這就是全部事實,原原本本,我想沒有什麼遺漏。她住在一座花園裡,有一道鐵柵門,是普呂梅街,靠近殘廢軍人院。」

「既然不是,您又來找我幹什麼?」老人心如刀絞,義憤填膺,疾言厲色地說道。

馬呂斯尷尬地答道:「先生……」

「哎呀呀!」老人說道。

「先生,可憐可憐我。」

「到底」這個字眼兒表明「如果您不是來擁抱我的話」。馬呂斯望著老外公,只見他臉色蒼白,好似大理石雕成。

吉諾曼先生心中卻不肯承認,其實他愛哪個情婦,也不如愛馬呂斯,想起來他會怒不可遏,又羞愧難當。

「沒有。」

老人那張臉豁然開朗,露出難以形容的喜悅的神采。

「這事兒,你跟我聊聊吧!」

「一文錢也不掙。」馬呂斯堅決而乾脆,幾乎粗魯地答道。

這種突變,僅僅是馬呂斯脫口而出的「外公」這個稱呼引起的。馬呂斯目瞪口呆,怔怔地望著老人。吉諾曼先生那張變幻無常的臉,現在完全是一副難以描摹的拙樸和善的神態。嚴厲的老祖宗變成慈祥的外祖父。

一天晚上,那是6月4日,吉諾曼先生還照樣有一爐好火,他已打發女兒到隔壁房間做針線活,獨自待在糊了牧羊圖壁紙的房間里,雙腳搭在壁爐柴架上,身後圍著半圈科羅曼德爾製造的九折大屏風,整個人兒深深仰在錦緞面的太師椅中,臂肘支在桌子上,桌上點著兩支有綠色燈罩的蠟燭,手裡拿著一本書,但並不閱讀。他按照自己的方式,穿著奇裝異服,酷似加拉的舊肖像。他若是這樣上街,身後準會跟一群人,因此,他女兒總給他罩一件主教式肥袍。他在家中,除了早晚起床和上床,一向不|穿睡袍。「穿睡袍顯老。」他常這麼說。

其實,吉諾曼先生是個聰明人,他作了比較,特奧杜勒所起的作用,只能令他更加痛惜失去馬呂斯。

「可憐的馬呂斯,您說的!那位先生是個怪人,是個無賴,是個愛虛榮、沒心肝的小子,是個沒靈魂、目中無人的惡棍。」

「五年前,您侮辱了我的父親;今天,您又侮辱了我愛的女人。我再也不求您什麼事了,先生。永別了。」

「唔,我明白了,是因為那姑娘富有吧?」

她住了口,沒敢說下去。

「讓我女兒來一下。」

「馬呂斯先生貴姓?」

馬呂斯合攏雙手,跨上前一步,聲音微弱而顫抖地說:

「說說看,您找我到底有什麼事?」

他跑過去,用顫抖的雙手推開臨街的窗戶,大半個身子探出去,巴斯克和妮科萊特只好從後邊拉住,他連聲喊叫:

「割風。」

他抬起蒼老的頭,枯瘦皺巴的拳頭砸在桌子上,狂怒厲聲吼道:

老頭兒彷彿遭了雷擊,半晌未動彈,既說不出話,也喘不上來氣,就好像有個拳頭九*九*藏*書卡住喉嚨。終於,他掙扎離開座椅,這個九十一歲的老人以他最快速度沖向門口,開了門喊道:「救命啊!救命啊!」

「她怎麼稱呼?」

「外公!」馬呂斯又叫了一聲。

「趕快了結!您來求我什麼事,這是您說的吧?到底什麼事?什麼呀?說吧。」

吉諾曼先生真希望馬呂斯投入他的懷抱。他對馬呂斯不滿,也對他自己不滿。他感到自己的態度太生硬,馬呂斯的態度太冷淡。這老人感到內心充滿了溫情和哀怨,而表面又只能顯得那麼冷酷,這真叫他氣惱和難以忍受。苦澀的滋味又上來了。他口氣粗暴地打斷馬呂斯的話:

吉諾曼先生打斷馬呂斯的話,但他的口氣又像自言自語:

吉諾曼姨媽完全放棄了努力,並做出這樣深刻的判斷:「自從我妹妹幹了那件蠢事,父親就一直不太愛她了,顯然他憎惡馬呂斯。」

「怨恨可憐的馬呂斯嗎?」

「馬呂斯!馬呂斯!馬呂斯!馬呂斯!」

「一文錢也不掙?您只靠我給的那一千二百利弗爾生活嘍?」

老人的聲音短促而嘶啞,說明他氣憤到了極點。姨媽惶恐地看了看馬呂斯,彷彿不大認識了,她沒有打一個手勢,也沒有講一句話,讓她父親一口氣吹走,比狂風吹一根麥秸還快。

「先生!」馬呂斯叫了一聲。

「像我妹妹嗎?」吉諾曼小姐介面說道,「可不是像嘛。」

他的牙齒開始脫落,憂傷的心情又加重了幾分。

老人猛地直起身,臉色灰白,好似受電擊而挺起的屍體;周身血液湧入心房,他結結巴巴地問道:

所謂「自從幹了那件蠢事」,就是指自從她嫁給了上校。

「赤條條!那麼,她父親是幹什麼的?」

「不知道。」

這話觸動了吉諾曼先生,如果早點兒說,就能讓他心軟下來,可惜說得太遲了。老外公立起身,雙手扶著手杖,嘴唇沒了血色,額頭顫動,但是他個頭兒高,可以俯視躬身低頭的馬呂斯。

馬呂斯緘口不答,吉諾曼先生接著問道:

「怨恨誰?」他問道。

「有望繼承財產嘍?」

「您要結婚!年僅二十一歲!您都安排好啦!就差請求允許啦!只是一個程序。請坐吧,先生。自從我無幸同您見面以來,你們搞了一場革命。雅各賓派佔了上風。您一定很得意。您當上男爵的同時,不是也成了共和派嗎?這方面您很會調和,用共和給男爵頭銜當調料。七月革命您得了勳章嗎?盧浮宮那裡您也走動走動吧,先生?就離這兒不遠,在諾南-狄埃爾街對面的聖安托萬街,有一顆圓炮彈嵌入一棟房子的四樓牆上,題名為:1830年7月28日。您不妨去開開眼,特別長見識。哼!您那幫朋友,他們乾的好事!對了,他們在貝里公爵先生的紀念碑原址,不是建了一座噴泉嗎?這麼說,您要結婚啦?同誰結婚?問問對方是誰,恐怕不算冒昧吧?」

馬呂斯臉刷地白了。剛才,他根本沒有聽懂外公講的那一套。什麼布洛梅街、帕梅拉、兵營、槍騎兵,嘮嘮叨叨,一件件像幻影一般,從馬呂斯眼前掠過。珂賽特是百合花,同這些一件也連不上。老人在胡謅八扯。然而一陣胡謅八扯,最後落到一句話,這回馬呂斯聽明白了,認為這是對珂賽特的極大侮辱。「讓她做你情婦吧」,這句話如同一把利劍,刺進這個嚴肅的青年的心中。

「您到底為什麼還來這兒?」

「沒事兒,這是馬呂斯先生。您向他問聲好。先生要結婚。就這事兒九*九*藏*書,您走吧。」

吉諾曼外公滿懷深情和苦澀想念馬呂斯,往往苦澀的味兒更重些。他那變得苦澀的深情,到頭來總要沸騰,並轉化為惱恨。到這一步,他只能死了這條心,接受撕肝裂膽的痛苦。他開始明白了,時至今日,再也沒有理由指望了,馬呂斯要回來早該回來了,不能再盼了,應當盡量習慣於這種想法:事情無可挽回,到死也不會再見到「那位先生」了。然而,他的整個天性卻起而抗爭,他那古老的親情也不肯罷休。「怎麼!」他常說,這已成為他痛苦時的口頭禪,「他不會回來啦!」說罷,他的禿頭就垂到胸前,失神地凝視爐膛里的灰燼,眼神凄迷而憂憤。

這年,吉諾曼外公已滿九十一歲。他同大女兒一直住在受難會修女街六號自家的老房。我們還記得,他是個老古董,高齡壓不彎,憂傷也折不斷,直挺挺地立著等死。

「割風小姐。」

「您真是個糊塗蟲!」老人說道,「誰說要您走啦?」

有一次,他雙膝併攏,眼睛微閉,一副頹喪的姿勢坐在那裡,他女兒大著膽子對他說:「父親,您還總這麼怨恨嗎?……」

「割什麼?」

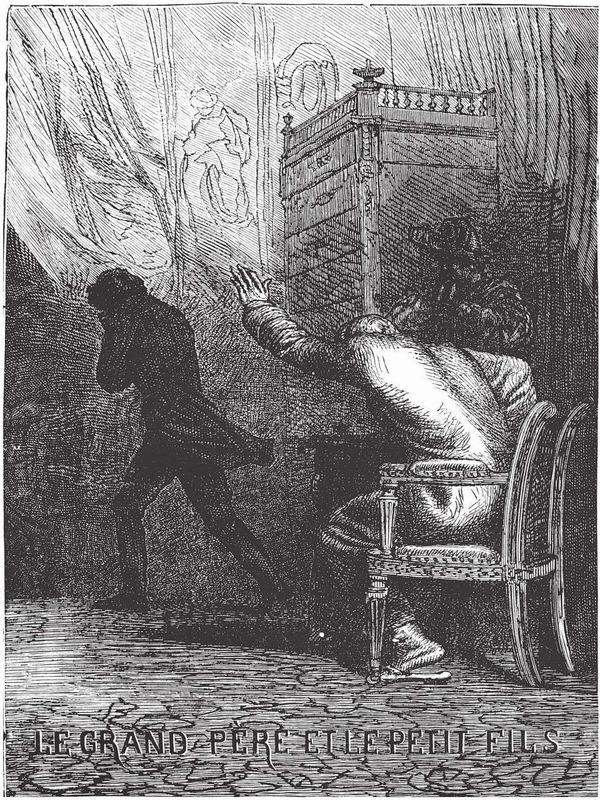

他保持原來的姿勢,腦袋微微搖動,眼睛盯住房門。房門重又打開,走進一個年輕人,正是馬呂斯。

他立刻翻抽屜,掏出一個錢袋,放在桌上:

用這種粗暴的方式來感化外孫,只能說得馬呂斯啞口無言。吉諾曼先生叉起胳臂,他做出這種姿勢顯得特別蠻橫,沖馬呂斯喝道:

他以為這樣指點一下,馬呂斯這「孩子」就屈服了。馬呂斯渾身一抖:這是要求他否認自己的父親。他垂下眼睛回答:

他隨即扭過頭去,免得讓女兒瞧見他眼裡滾動的淚珠。

「好吧,外公。」馬呂斯說道。

可是,馬呂斯聽不見了,此刻他拐進聖路易街。

同樣還是粗聲大氣,可是現在卻讓人感到那麼和善,那麼溫純,那麼坦率,那麼慈祥,而馬呂斯本已灰心喪氣,忽又有了希望,這種轉變來得太突然,他一時暈頭轉向,又激動萬分。他坐到桌子旁邊,燭光正巧照見他那身破衣爛衫,吉諾曼老頭兒詫異地端詳。

接著,九旬老人又聲色俱厲地問道:

老人哈哈大笑,透過尖厲而瘮人的笑聲,他邊咳嗽邊說:

「怎麼!沒有嫁妝?」

「傻小子!讓她做你情婦吧。」

「喏,這是一百金幣,拿去買頂帽子吧。」

他正沉浸在這種幽思中,老僕人巴斯克忽然進來稟報:

「先生,」馬呂斯說道,「我知道您見到我就不高興,不過,我來只是求您一件事,說完馬上就走。」

「可憐您,先生!一個青年,卻要一個九十一歲的老頭兒可憐!您走進人生,我就要退出去了;您去看戲,去跳舞,去咖啡館,去打彈子,您有才華,能討女人喜歡,您是個俊俏的小夥子,而我呢,大夏天對著爐火吐痰;您富有,擁有世間唯一的財富,而我窮苦,擁有老年的全部窮苦、病疾、孤獨!您有三十二顆牙齒、一副好腸胃、一雙明亮的眼睛,您有力氣,有胃口,身體健康,成天喜氣洋洋,還有滿頭濃密的黑髮,而我呢,甚至連白髮也沒了,我的牙齒掉了,腿走不動了,記憶力也喪失了,有三條街名我總弄混:夏洛街、壽姆街和聖克洛德街,我落到這種地步了;您的前途充滿燦爛的陽光,而我已經深入黑夜,什麼也看不見了;您喜歡追女人,這是自然的,而我在世上沒人愛,您卻求我可憐!不用說,莫里哀都沒想到這一點。律師先生們,你們在法庭上若是開這種玩笑,我就由衷地祝賀你們。你們也太怪了。」

老頭兒放聲大笑,擠了擠老眼,拍他膝蓋一下,直視他的眼睛,神情詭秘而又得意揚揚,極溫柔地聳著肩膀說道:

吉諾曼先生拉了拉鈴,巴斯克應聲推開房門。

九旬老人神情惶

九*九*藏*書恐不安,連續兩三回雙手舉到太陽穴,踉蹌著後退,癱到一張扶手椅上,沒了脈息,沒有聲音,沒了眼淚,只是晃著頭,翕動著嘴唇,一副痴獃的樣子,眼裡和心裏全空了,只剩下類似黑夜的黝黯而深邃的東西。「好,這就對啦!叫我外公,回頭你就瞧好吧!」

「先生,」馬呂斯說,他那眼神真像要從絕壁掉下去的人,「我來請您允許我結婚。」

吉諾曼外公驚呆了,他張開嘴,伸出手臂,想站起來,一句話還未講出口,房門已經重又關上,馬呂斯不見了。

「我認為不見得。」

馬呂斯呆若木雕,直搖頭,一句話也講不出來。

吉諾曼老頭兒坐到馬呂斯身邊,現在他眉開眼笑,邊聽邊品味馬呂斯的聲調,同時也深深品味一撮鼻煙,他聽到普呂梅街的名字,就停止嗅鼻煙,餘下的煙屑撒落在膝上。

這時,吉諾曼外公轉回去,背靠著壁爐,說道:

「快追他去!把他追回來!我怎麼招惹他啦?他瘋啦!他走啦!噢!上帝啊!噢!上帝啊!這次,他再也不會回來啦!」

老人又以嚴厲的聲音說:

「普呂梅街!你是說普呂梅街嗎?……讓我想想……那附近不是有一座兵營嗎?……不錯,正是那兒。你表哥特奧杜勒向我提過。就是那個槍騎兵,那個軍官。……一個小姑娘,我的好朋友,那是個小姑娘呀!……沒錯兒,是普呂梅街,從前叫布洛梅街。……現在想起來了。普呂梅街那道鐵柵門裡的小姑娘,我聽說過。在一座花園裡。是一個帕梅拉。你的品位不錯。據說她生得白白凈凈的。咱們私下講,槍騎兵那個傻小子,還有那麼點意思追過她呢。我不清楚事情到了什麼程度。反正無所謂。再說,也不能相信他的話。他就愛吹牛。馬呂斯!你這樣一個青年愛上個姑娘,我覺得是件大好事。在你這年齡非常自然。我情願你戀愛,也別去當雅各賓派。我情願你愛上一條短裙子,哪怕愛上二十條,也別愛上羅伯斯庇爾先生。平心而論,在不|穿短褲的人中,我一向只愛|女|人。美麗的姑娘終究是美麗的姑娘,見鬼!這沒有什麼可說的。至於這個小姑娘,她瞞著爸爸接待你,這也是正常的。我也一樣,有過類似的艷遇。不止一次。你知道怎麼辦嗎?不要操之過急,不要鬧出事兒來,也不要訂婚,去見什麼挎綬帶的市長先生。表面上傻乎乎的,其實是個聰明的小夥子。頭腦保持清醒。世人啊,要一滑而過,不要結婚。來找外公就對了,其實外公是個好好先生,在老抽屜里總有幾卷路易;只要對他說一聲:外公,是這碼事兒。外公就會說:這還不簡單。青春要過,老年要折。我有過青春,你也會老。去吧,我的孩子,將來你把這話教給你孫子。這是二百皮斯托爾,痛快玩去吧,小子!這再好不過!事情就是應當這樣進行。決不結婚,但這不礙事,該怎麼玩就怎麼玩。你明白我的意思嗎?」

這話表明他內心的這句溫情話:「快請我原諒啊!快來摟住我的脖子啊!」吉諾曼先生感到再過一會兒,馬呂斯就要離開他,是他不歡迎的態度令馬呂斯氣餒,是read.99csw.com他冷酷無情把他趕走,他心中想到這一切,痛苦又增添幾分,而痛苦隨即又化為憤怒,他就更加顯得冷酷無情了。他多麼希望馬呂斯領會他的心意,可是馬呂斯又偏偏不理解,這就讓老人心頭火起。他又說道:

「來吧,聊聊,說說看,把你那風流事兒說給我聽聽,侃一侃,全講出來!活見鬼!年輕人簡直太傻啦!」

「她同我一樣。」

「我覺得他長得像她。」

他女兒還白費唇舌,說什麼:「他畢竟是您的侄孫呀。」殊不知吉諾曼先生做外祖父做到了家,根本做不來叔祖父了。

吉諾曼外公又驚又喜,一時愣住,半晌只看見一團光亮,就彷彿碰見了鬼神。他幾乎要昏倒,是透過炫目的光芒才看見馬呂斯的。那正是他,正是馬呂斯!

他女兒聞聲趕來,用人也都來了。他聲音嘶啞,又凄愴地說道:

不大工夫,房門重又打開,吉諾曼小姐出現在門口,但是沒有進屋。馬呂斯垂著手臂,立在那裡一聲不吭,一副犯了罪的樣子;吉諾曼先生在屋裡踱來踱去。他轉身對女兒說:

老人補充一句:「也很像他。」

聽他說「絕不行」的聲調,馬呂斯明白毫無希望了,他垂著頭,身子搖搖晃晃,緩步穿過房間要離去,但是更像要死去的人。吉諾曼先生眼睛盯著他,就在馬呂斯打開房門要出去的當兒,他不顧高齡,顯出驕橫慣了的老人那種急躁,幾步跨上去,一把揪住馬呂斯的衣領,用勁把他拉回房間,扔到扶手椅上,對他說道:

終於盼來啦!已經四年啦!這回算抓住他了,可以說一眼就完全把他抓住了。他覺得他英俊、高貴、人品出眾,長大了,也成人了,儀態端莊,樣子十分可愛。他真想張開手臂,招呼他,起身衝上去,他的五臟六腑都融化在喜悅中,親熱的話語漲滿胸膛,要流溢出來;總之,這一片慈愛之心萌發了,已經到了唇邊,然而稟性難移,從他口裡出來的反而是一句狠話。他口氣生硬地問道:「您到這兒來幹什麼?」

他住了口,但是不容馬呂斯回答,又粗暴地補充一句:「這麼說,您有了職業啦?也掙了份財產?您干律師這行掙多少錢呢?」

「不知道,」巴斯克見主人那神情深感意外,膽怯地回答,「我沒有見到人,是妮科萊特剛告訴我的,她說,有個年輕人求見,您就說是馬呂斯先生。」

然而近來,他女兒卻說:我父親矮下去了。他不再打女傭的耳光;巴斯克遲遲不來開門時,他用手杖戳樓道,也沒有當初那種猛勁兒了。七月革命激起他的怒火,也僅僅持續六個月就消下去了。在《政府公報》上,他看到「韓伯洛-孔代先生,元老院元老」這種搭配,也幾乎無動於衷了。其實,這老人已經意志消沉。他從不屈服,從不退讓,在天生的體質和精神上都能做到這一點,然而,他感到自己心力開始衰竭了。四年來,他等馬呂斯浪子回頭,可以說毫不動搖,深信遲早有一天,這個混賬小子會來敲門;現在,他黯然神傷的時候,心裏甚至念叨,馬呂斯再遲遲不來……他無法忍受的並不是死亡,而是恐難再見到馬呂斯的這個念頭。在此之前,再也見不到馬呂斯的這個念頭,片刻也沒有進入他的頭腦,現在卻出現在他面前,令他膽戰心寒。忘恩負義的孩子輕易離家出走,外公見不到他,對他的愛只能增加,自然而真摯的感情往往如此。在氣溫降到十度的12月份夜晚,就特別想念太陽。尤其吉諾曼先生作為長輩,不能或者自認為不能向外孫邁出一步。「寧死我也不幹。」他說道。他覺得自己一點錯也沒有,然而,他思念馬呂斯,確實像一個行將就木的老人那樣,懷著深情的憐憫和無言的絕望。

他衣衫襤褸,幸而燭光讓燈罩遮住,昏暗中看不出來,只能分辨他那張平靜而嚴肅,但又異常憂傷的面孔。