外星生命

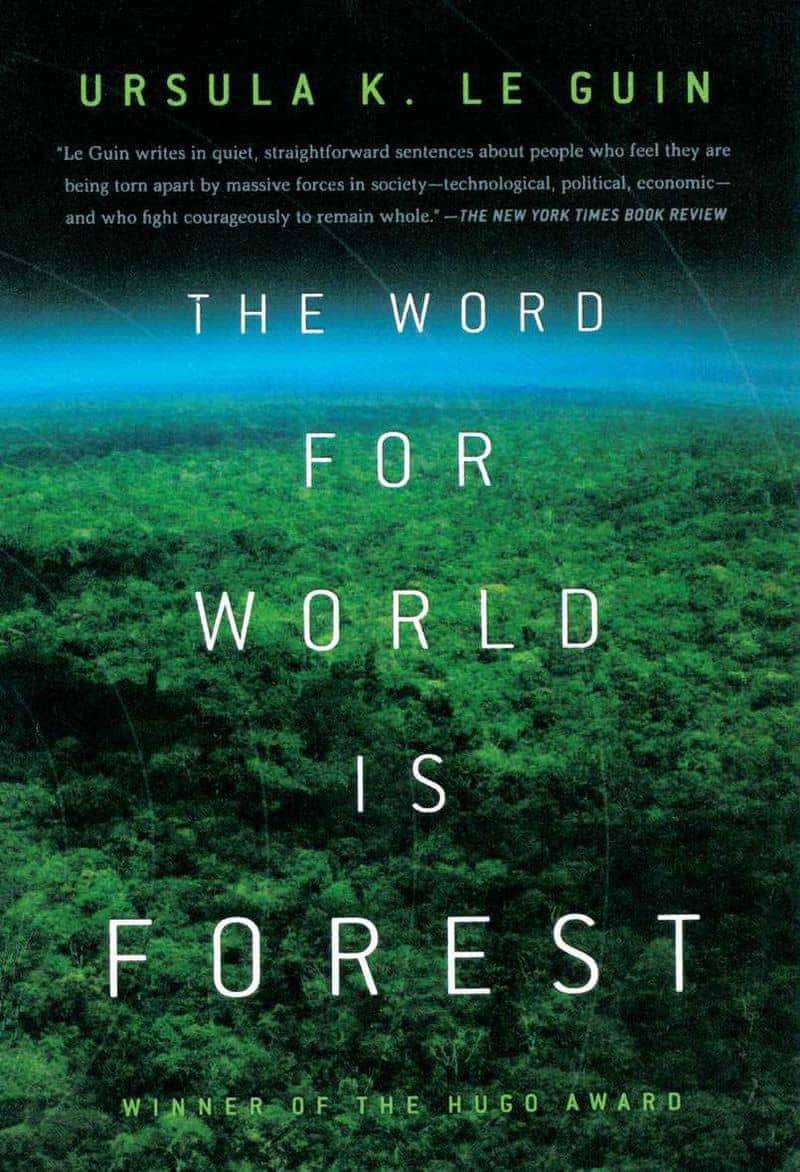

與入侵地球這類故事一樣,那些我們自己在其中扮演了入侵者、闖入者的大量故事也廣受歡迎。例如《阿凡達》(2009)這樣的影片,借用愛好和平的外星社會與貪婪人性對富饒環境的破壞,反映了人們對環境問題的關注。喬·霍爾德曼的《千年戰爭》(1974)和厄休拉·K.勒古恩(Ursula K. Le Guin)的《世界的詞語是森林》(The Word for World is Forest)(1972)——這兩部作品都涉及人類在理解外星文化方面所面臨的鴻溝——它們的問世,在一定程度上是對越南戰爭的回應。但羅伯特·A.海因萊因1959年的小說《星船傘兵》(1997年被保羅·范霍文改編成電影)中的外星人卻似乎遠不值得同情;它們是巨大的蛛形類動物,被叫作蟲子,而小說本身也只是在弘揚軍備和軍紀的重要性。奧森·斯科特·卡德(Orson Scott Card)的小說《安德的遊戲》(Ender's Game,1985;2015年被改編成電影)也描繪了一些像昆蟲一樣的「蟲子人」,它們的首次亮相頗有點傳統的怪物入侵的味道,但小說的結尾使我們意識到(就像在《千年戰爭》中一樣),這場戰爭純粹是由一場誤會所導致的,而把一個智慧物種徹底地掃清掉,從根本上說無異於一場種族大屠殺。看來,科幻作家們終於形成了這樣一種認識,外星人也是人。

15年後,當美國作家埃德加·賴斯·巴勒斯(Edgar Rice Burroughs)在一本廉價雜誌上連載他的故事《在火星的月亮下面》(Under the Moons of Mars,後來出版了單行本,名字改為《火星公主》〔A Princess of Mars〕,再後來被改編成了2009年的電影《異星戰場》〔John Carter〕)時,他可沒有半點發表社會評論的意圖。巴勒斯的小說開場幾乎就是一部西部片,主人公約翰·卡特(John Carter)為躲避阿帕奇人(Apaches)藏進了亞利桑那州(Arizona)的一個岩洞里,這時他發現自己竟神奇般地被運送到了火星上,火星當地人稱故鄉為巴松(Barsoom),那裡較小的引力使他近乎有了超能力。他首先遇到的是高大而笨拙的綠火星人,身高近五米,生著四隻胳膊,但不久他就與美若天仙的紅火星人公主德佳·索麗斯(Dejah Thoris)墜入了愛河,公主看起來一點都不像是個外星人——最起碼在我們得知她下蛋之前不覺得像。德佳最終嫁給了卡特,而在巴勒斯獲得巨大成功的火星系列的後幾部書中,她也頻頻亮相,通常是衣著暴露,又經常落入致命的險境之中,為此卡特得一遍又一遍地去救她。事實上,她與H.G.威爾斯描繪的火星人形象完全相反——她是一個美麗的外星人,需要我們的幫助。

九_九_藏_書

這有點像是恐怖故事里的設定,但在H.G.威爾斯塑造的這些怪物背後還蘊藏著眾多深層含義。首先,他的小說的出現正值「入侵故事」這種傳統類型臨近消失的時候,這種體裁在威爾斯的祖國——英國曾擁有極高的受歡迎程度,源自喬治·切斯尼(George Chesney)在1871年創作的一本名為《多金戰役》(The Battle of Dorking)的暢銷書,書中英國被另外多個國家入侵了(英語中alien這個詞既用來表示外國人,又用來表示來自外太空的外星生物並不是偶然的)。其次,H.G.威爾斯既對英國把自己打造成一個殖民帝國在多大程度上是藉助了先進的技術感興趣,也好奇于如果局勢被扭轉了,它有可能變成什麼樣子。此外,他對達爾文進化論的興趣在他的小說中也有體現,書中的講述者指出,人類「只是位於進化的初始階段,而火星人已經將它完成了。他們變得幾乎就只剩個大腦了」。換句話說,威爾斯借用外星人作為發布社會評論的契機,而不是僅僅用於塑造恐怖效果。

如今應該已經很明朗了,科幻是在利用外星人來評論社會問題、政治話題、哲學命題和心理狀態,而就以上這些情況而言,這些外星物種基本代表的是一些思想。一部電影中的外星人要想讓人印象深刻,主要在於它的暗示性設計,就像H. R. 吉格爾在雷德利·斯科特導演的電影《異形》(1979)中所呈現的那種生物力學怪物的出色構想。但當我們把科幻看作是對宇宙提出問題的一種方式時,外星生物就變成了一個謎:它是怎樣進化又是在何處進化的?它的那些牙齒是做什麼用的?當它生活在自己的環境中時,作為一個有機體它又是如何運作的?哈爾·克萊蒙特(Hal Clement)這位作家經常在他的小說中創造出一些奇異的外星生物,並因此而聞名,就像他的《重力使命》(Mission of Gravity,1954)中所呈現的:他通常以描述一個想象中的星球作為開頭,例如描述這個行星的運行軌道,它與它所圍繞運行的恆星之間的距離,甚至包括它的形狀,然後依照邏輯推測出那裡可能會進化出什麼樣的生命。小說中麥斯科林星球上的那種像蜈蚣一樣的外星人就符合這個創作思路,因為他們生活在一個每處都有不同重力的碟形星球上,為了在這種強重力的環境中生存下來,他們才進化成了那種樣子。對於克萊蒙特和受他影響的眾多作家來說,外星人既是一種異域生物,更是一種思想實驗。

企鵝圖書1962年出品的H. G.威爾斯的《世界之戰》一書的封面。

鴕鳥圖書出品的埃德加·賴斯·巴勒斯的冒險科幻經典《火星公主》的封面。

在史蒂文·斯皮爾伯格執導的影片《世界之戰》中,湯姆·克魯斯與惡毒殘忍的外星生物來了一次面對面的接觸。

War of the Worlds © Paramount Pictures. Image courtesy of Photofest.

除非他們不是人。另一類科幻傳統的主張是,我們可能永遠都不能完全理解外星人的思想,原因很簡單,它們都太——怎麼說呢,太異類了。在諸多了不起的俄國科幻小說中,有一部由阿爾卡季·斯特魯加茨基(Arkady Strugatsky)和鮑里斯·斯特魯加茨基(Boris Strugatsky)合著的《路邊野餐》(Roadside Picnic,出版於1971年,1979年被蘇聯知名導演安德烈·塔爾科夫斯基〔Andrei Tarkovsky〕拍成了電影《潛行者》〔Stalker〕),書里的外星人來過地球以後——所有人都一點沒察覺——用一些看起來似乎有超自然力量的人工製品標定了一些神秘的「區域」,但沒人能理解這些東西,哪怕是最初步的;正如書中的一個人物解釋說,「我們就像是昆蟲和小鳥,即使竭盡全力,也難以理解人類遺留在路邊的那些野餐垃圾:『蘋果核、糖紙、燃過的篝火灰燼、罐頭盒、空瓶子』」。在作家斯塔尼斯拉夫·萊姆的《索拉里斯星》(出版於1961年,1972年被塔爾科夫斯基改編成電影,2002年被史蒂文·索德伯格再次翻拍)中,外星智慧是整個一片海洋,幾乎把索拉里斯星球全覆蓋了。儘管進行了多年的研究,但人類永遠也無法理解這片海洋思考的機制及其行事的緣由。特德·姜(Ted Chiang)的小說《你一生的故事》(Story of Your Life,2016年被改編成電影《降臨》)中有一位語言學家,當她設法學會了一種外星人的語言后,卻發現這種語言把她對現實和時間的認知全都改變了。即使如此,我們最後還是沒能搞清這些外星人為什麼會來,以及他們為什麼又突然離開。

《E.T.》(1982)電影海報,其藝術特色是受米開朗基羅的《創造亞當》的啟發。

E.T. the Extra-Terrestrial© Universal Pictures. Image courtesy of Photofest.

1956年版《天外魔花》的電影海報。該電影由唐·希格爾(Don Siegel)執導。

Invasion of the Body Snatchers © Allied Artists Pictures Corporation.

幸好在幾個世紀以前,天文學家哥白尼和伽利略就已經開始用與現代的科學認識相差無幾的見解來描述其他行星和太陽系了,正是他們的努力使19世紀和20世紀的作家們有了可供把玩的全新天地。對當時的很多作家來說,第一個也是最有可能擁有生命的星球非火星莫屬。正是這些早期的火星故事首先著手定義了外星人可能會是什麼樣子的現代觀念,或至少在被拿來講故事時,他們有什麼作用被定義出來了。在一種極端的設想中,外星人成為吸血鬼一樣的可怕怪物,不但想要征服我們,甚至還想吃了我們;而在另一個極端中,外星人則成為美麗純真的代表,他們需要我們的幫助;其他絕大多數構想居於這兩者之間。很有意思的是,這兩個極端描述分別出現在兩個非常流行的故事中,出版間隔僅15年。

從人類知道還有其他星球存在的那一刻起,就不斷在猜測那裡都生活著什麼人或什麼物種。古希臘和古羅馬的哲學家伊壁鳩魯、盧克萊修、普魯塔克等人認為,除了地球外,有數不清的有人居住的星球存在,而早在公元2世紀,出生於敘利亞的希臘作家琉善(Lucian)就寫了一本《真實的故事》(A True History),書中描寫了一次人類去月球的旅行經歷,講述了人類與巨型三頭禿鷲、蘑菇人和巨大的跳蚤之間的戰鬥,還講到了月球王和太陽王之間的戰爭,這或許算得上是講述星際戰爭的最早的故事了。這本書極像是最早的科幻作品,只不過以我們今天的認識看,那裡面能稱得上是科學的東西恐怕是太少了——那些探險者純粹是被一陣旋風吹到月球上去的——而且整個故事就是一個笑話,是對那個時期的那些荒唐誇張的遊歷者傳說的滑稽模仿。如果略去這本書的古典風格不談,它完全就是一部古代版科幻喜劇,可與道格拉斯·亞當斯備受歡迎的《銀河系漫遊指南》相媲美。

沒過幾年,頗具影響的編輯兼作家小約翰·W.坎貝爾就對與之相反的觀點進行了深究:假使外星人看起來與我們確實很像,或者能變成我們所熟識的人的樣子,該怎麼辦?《誰去了那兒?》(Who Goes There?)中所描繪的正是這樣一種生物入侵了一座南極科考站,幾乎使那裡的科學家們無法分辨誰是本人誰又是冒名頂替者。這本書在1938年一經出版,就躋身於最著名的科幻恐怖小說的行列,而且後來被兩次改編成電影:1951年的《怪人》(The Thing from Another World)和1982年的《怪形》(The Thing),後者是導演約翰·卡朋特(John Carpenter)用這個故事呈現出的一個血腥、驚悚版。卡朋特這部電影的前傳在2011年被推出,也被命名為《怪形》(中文名是《怪形前傳》)。你本人或者是你認識的某個人被一個有敵意的外星智慧生物冒充甚至是取代了,這種創意被證明是科幻里最經久不衰的隱喻之一。羅伯特·A.海因萊因1951年的小說《傀儡主人》(The Puppet Masters)——書中的入侵者是一種像鼻涕蟲一樣的生物,它們會黏附在受害者的脖子後面,並把他們都變成「傀儡」——顯然影射了共產主義,20世紀50年代初期,正值冷戰剛剛開始,這種意識形態讓當時的美國公眾打心底里感到恐懼。傑克·芬尼(Jack Finney)的《致命拜訪》(The Body Snatchers)一開始並不是刊登在一份廉價雜誌上,而是在1954年就上了非常主流的《科利爾周刊》。故事講述的是外星人「豆莢」飄落到了地球上,然後開始用一模一樣的複製人來取代真人。它被改編成電影至少四次,其中1956年的第一版《天外魔花》(Invasion of the Body Snatchers)可以說是最好的一部,這個故事可以被視為對過度盲從行為的危險的揭示。事實上,有些人認為外星「豆莢」代表了共產主義,而另一些人卻認為它恰恰相反——是在批評麥卡錫時期的反共運動,在運動開展得如火如荼之際,有太多的人都在盲目從流。芬尼本人否認了任何一種政治指向,但這本書仍不失成為一個用科幻來進行社會批評的精彩範例。九-九-藏-書

毋庸多言,H.G.威爾斯版本的外星生命形象最終在廉價雜誌的封面上、漫畫里,尤其是在20世紀50年代的B級怪物電影里大受歡迎。儘管美麗的外星公主這種創意也從來沒有徹底退場,不過早在20世紀30年代,一些作家就已經逐漸對那些老套的模式產生厭倦,並且著手創造出種類更加豐富的外星人。斯坦利·溫鮑姆(Stanley Weinbaum)發表於1934年的故事《火星奧德賽》(A Martian Odyssey)著實引發了一場討論:他描寫了火星上的各種生命形態,從常見的有觸手的生物,到一種有智慧的與主人公交好的鳥形物種,再到形狀像水桶的生物,甚至一些能排泄出磚頭的生物(這表明它們的生命類型應該是硅基而不是碳基)。這個故事表明,有些外星人可能是友好的、樂於助人的,甚至是可愛的,有的外星人與人類大相徑庭,既不像人類但也並非怪物——而有些外星人則對人類完全不感興趣。

不過要論上算不得嚴謹和科學的推測,在一些說教的寓言故事里,月球上有生物的說法一直都存在著。天文學家約翰尼斯·開普勒在1608年寫過一本關於此的書叫《夢境》(Somnium),法國作家西拉諾·德·貝熱拉克在他的諷刺小說《另一個世界:月球世界里的各邦國和各帝國的滑稽史》(The OtherWorld: The Comical History of the States andEmpires of the World of the Moon)中也寫到了,這本書在他去世兩年後的1657年出版。在《月球上的第一批人》(The First Men in the Moon,1901)中,H.G.威爾斯讓筆下的探險家們落入了一個外形類似昆蟲的月球種族手裡,這些月球人被稱作賽來納特人(Selenites),轉年,在喬治·梅里愛(GeorgesMéliès)的電影《月球旅行記》(A Trip to the Moon,這可能算是最早的一部科幻電影,而且應該是受了儒勒·凡爾納著於1865年的小說《從地球到月球》〔From the Earth to the Moon〕的啟發,儘管它與H.G.威爾斯的作品存在更多相同之處)里的旅行者也遭受了同樣的境遇。凡爾納作品中的探險家實際上從來沒登上過月球,但從他們的觀測結果來推斷,月球多半是一個沒有生命的石頭槌。當然了,他們是對的。九九藏書

但我們真的希望外星人存在嗎?「兩種可能都有。」偉大的科幻作家阿瑟·C.克拉克如是說,「我們在宇宙中要麼是孤獨的,要麼不是。這兩者都一樣嚇人。」

霍華德·霍克斯(Howard Hawks)執導的電影《怪人》(The Thing from Another World,1951)的電影海報。

The Thing © Universal Pictures.

關於外星人是征服者、恐怖怪物的描繪可以說是從H.G.威爾斯於1897年出版的小說《世界之戰》(The War of the Worlds)開始的。它後來多次被改編成了電影(其中一部是史蒂文·斯皮爾伯格在2005年導演的),還曾被改編成廣播劇,由奧森·威爾斯(Orson Welles)在1938年主播,那恐怕是有史以來最著名的廣播劇了。在H.G.威爾斯的原作故事中,入侵者火星人擁有優越的技術——著名的巨型三腳造型和熱射線——但他們的長相卻著實醜陋:

只見它通體灰色,呈圓形,大小跟一頭熊差不多。它緩慢而笨拙地從圓筒里挪了出來。在陽光的照耀下,猶如濕漉漉的皮子一般閃閃發亮。那傢伙的兩隻又大又黑的眼睛死死地盯著我,眼睛所在的那團物件是圓形的,按照人類的五官劃分,那應該算作臉了吧?眼睛的下面直接是嘴巴,但沒有嘴唇。那類似於嘴的東西一邊喘著粗氣一邊在顫抖,還不時地滴答著口水。這頭怪物全身上下都在起伏,並且還痙攣似的跳動著。再看那兩根細長的觸手,一根在空中揮舞,另一根牢牢地抓著圓筒的邊緣。

加里·K.沃爾夫

外星人之所以在故事講述中的作用如此關鍵,那恐怕是其中一個重要的原因。一方面,他們引發我們思考的東西包羅萬象,從生物界是如何運作的到我們的社會是如何對待那些我們中的異類的。另一方面,他們在大白天就能輕易地把我們嚇個半死,反之,他們又能觸發我們的柔軟情感,就像史蒂文·斯皮爾伯格的《E.T.》等一些電影呈現的那樣。不管是哪種方式,外星人都給科幻增添了一種最持久、最有力的異類形象,也給科幻電影增添了一個最富挑戰性的問題:在宇宙中我們是否真的是唯一的存在。