詹姆斯·卡梅隆對話喬治·盧卡斯

受神話學家約瑟夫·坎貝爾(Joseph Campbell)、日本電影大師黑澤明(Akira Kurosawa)的影響,喬治·盧卡斯延續他自己年輕時拍的一系列電影風格,喬治·盧卡斯創作出了有史以來最廣受歡迎和最經久不衰的科幻史詩傳奇:《星球大戰》。系列第一部只有一個簡單的名字《星球大戰》(1977),它是盧卡斯的第三部故事長片——前面是他的處|女作,反烏托邦科幻故事片《五百年後》(1971)和1973年獲奧斯卡提名的成長喜劇《美國風情畫》(American Graffiti)。迫於《星球大戰》上映后所帶來的巨大壓力,盧卡斯請來了其他的電影人來執導續集《帝國反擊戰》(Empire Strikes Back,1980)和《絕地歸來》(Return of the Jedi)(1983),但他仍嚴格地監督了這兩部電影的創作。在製作第一部《星球大戰》電影期間,他創建了傳奇的視覺效果公司工業光魔(Industrial Light & Magic,簡稱ILM),盧卡斯也因此成為數碼效果方面的一位先鋒,他用一種或許會給此後的電影創作留下難以磨滅的影響的方式,不斷超越著技術的邊界。

卡梅隆:這麼說,你不是一個20世紀60年代的孩子,你要比那稍早一點。但作為一個電影創作者,一個藝術家,你的成熟期正趕上了20世紀60年代後期,因此給我的感覺,《五百年後》是對那些壓迫思想的直接回應,也是對作為壓迫手段而興起的技術的直接回應。

盧卡斯:她是一個參議員,她上過大學,她是一個非常聰明、非常善於管理的人,而且她的槍法還不錯。至於那兩個傢伙——一個天真幼稚、少不更事,沒文化;另一個自以為什麼都懂,其實他什麼都不懂,而她才是那個了解一切的人,她才是那個推進故事向前發展的人。阿米達拉女王(Queen Amidala)也是一樣,她讓魁剛·金(Qui-Gon Jinn)在某種程度上成了她的本·肯諾比(Ben Kenobi)。但她是這群人里最睿智的一個,她是所有那些角色中真正意義上的女主人公。

卡梅隆:對,坎貝爾在比較神話學方面影響深遠的著作《千面英雄》(The Hero with a Thousand Faces)。

卡梅隆:數十萬年、數百萬年之前,你所說的這些是一種最早的吸引力,那是一種神秘的聯繫。

盧卡斯:不管電影怎麼來拍——《2001:太空漫遊》也好,《火星救援》也好——它們都是智慧探險,說到底都是探險,大妖怪就是未知領域。「我打算去西海岸,看看那裡都有什麼,會發生什麼事情。」「我打算橫渡大洋。如果我們沒被海浪吞沒,我們會看到那邊都有什麼。」這就是大探險。我們不知道它意味著什麼,但我們還是打算完成它,因為它很有意思。

卡梅隆:我拍《阿凡達》時就是這麼乾的。我選取了海洋,我選取了自己潛水時的所見所聞,然後再把它們加進潘多拉的世界中。

盧卡斯:這個我說不好。楚巴卡(Chewbacca)是一個又高大又嚇人的傢伙,但他是個好人。他既有趣又隨和,但有些人還是怕他。

卡梅隆:因為我們太可愛了,部落里其他成員就不會把我們殺了吃掉。

《飛俠哥頓》系列電影中著名的開場字幕,喬治·盧卡斯在《星球大戰》系列電影中進行了模仿。

卡梅隆:但在你的電影里他們可不少。

卡梅隆:他們永遠都不會承認那種認識是來自科幻電影里的,但那的確就存在於他們思想的深處。

盧卡斯:他所做的幾乎也是同樣的事情,那就是,外面有很多我們所不了解的東西……要倖存下來有兩個關鍵:一個是你必須移民;另一個是你必須適應。現在,我們正坐在這兒,在這個星球……

卡梅隆:你的思考過程就像——一個講故事的人,從一個角色開始寫作,然後把它作為你深入歷史的鏡頭。

卡梅隆:一點沒有那個意思。難道我們不願意讓又大又酷的生物與動物、智慧物種之間相互接觸、交流、影響嗎?

卡梅隆:完全同意。那麼,你的靈感來自漫畫或書嗎?

盧卡斯:如果我當初留住了公司,我就有可能完成它了,然後整個故事也就完整了。當然了,很多影迷可能會反感它,就像之前他們反感《星球大戰前傳1:幽靈的威脅》和其他事情一樣,但至少這個故事可以從頭至尾地被完整講述出來了。

卡梅隆:但他還是出手了。所以,得有值得去戰鬥的東西。

卡梅隆:行政制度、世襲家族、行會、組織機構——

盧卡斯:《五百年後》剛好陷入《2001:太空漫遊》綜合征的開始階段,那個時期的人們流傳著這樣一種說法:「哥們兒,哪部電影要是讓你嗨了,那就是最棒的電影。」

盧卡斯:那是一個人工智慧的社會,只是它並不十分好用,它的人機界面非常不友好。

盧卡斯:這個世界上沒有任何東西是已經完全成型,然後再蹦進你的腦袋裡的。而且對於藝術家來說,那是一個與想象力做鬥爭的過程——我就冒昧地用一下藝術家這個詞了——你的頭腦中有了一個創意,然後你要努力把它變成現實。

但這事想來也有趣,當你想到《星球大戰》的時候,這部非常具有神話色彩的影片要歸到動作、冒險和英雄主義類型的最遠的那一頭,而《五百年後》則要歸到科幻坐標軸的另一個末端,反烏托邦的那一端。主線是你有一個反叛的主人公,他已經獲得了某種程度的啟蒙,或對那個世界產生了不同的看法。

卡梅隆:因為他們受到了那部電影的影響。

盧卡斯:我甚至都不懂「統治世界」是什麼意思。自問一下,在《星球大戰》中,各家的終局都是什麼?西斯(Sith)的終局是把世界帶進一個極端自私、自我為中心、貪婪和邪惡的地方,與其截然相反的是一個充滿同情心的地方。

卡梅隆:你也在做這個,只不過是方式有所不同,你把我們帶到了一些不同的世界里。

盧卡斯:科幻基本上一直是在說,一切無極限……科幻不是告訴我們,想想此刻正在發生什麼,以及我們都知道點什麼;而是讓我們來想想我們能做的事情的可能性,或者可能會發生什麼事,可以是任何事。科幻鍛煉和刺|激了我們的想象力,而這將會幫助人類進步,帶領我們進入一個迥異而又更美好的世界。它可以被看作一種文學形式,它同時也是一種藝術形式。當然,最主要的是藝術形式,因為科幻告訴我們,我們可以盡情想象各種事物。就像《星球大戰》一樣,我說過,「我要讓宇宙飛船到處飛,它們將來應該是這個樣子,而這一定會非常奇妙」。

盧卡斯:那是《阿凡達》里最美妙的東西之一。在科幻電影里,你要面對的其中一個最大的麻煩是,你必須創造出一個真實的世界,一個根本不存在的真實世界。黑澤明過去常說的話是,它必須得是毫無瑕疵的現實。

盧卡斯:是的。

盧卡斯:我不再為他們工作了,我也不再為任何人工作了。我如今是一個自由人了,我有我自己的意願。

盧卡斯:但在我看來,《2001:太空漫遊》是有史以來最優秀的一部科幻電影。它描繪出了太空旅行的精髓,裏面還沒有怪物。

卡梅隆:你是在反著《2001:太空漫遊》來。

卡梅隆:他能把你的胳膊扯下來,你是不會想與他為敵的。

卡梅隆:你在努力讓自己的想象力掙開束縛。

盧卡斯:如今人們討論的話題是,如果它們都發狂了,你將會怎麼做?如果它們失控了,決定要殺死所有的人,你要怎麼做?

《星球大戰前傳3:西斯的復讎》(2005)的預告海報。

Star Wars: Episode III – Revenge of the Sith © LucasFilm. Image courtesy of Photofest.

2002年上映的影片《指環王2:雙塔奇兵》(The Lord of The Rings: the Two Towers)中由電腦合成的人物咕嚕。

The Lord of the Rings: The Return of the King © New Line Cinema. Image courtesy of Photofest.

盧卡斯:但同時,他也是個另類。我們有很多另類,他們中有些是壞人,有些是好人。但你不能把所有另類都歸到壞人里,重點就在這兒,因為別人無論長成什麼樣子,你都不能以貌取人。

卡梅隆:是這樣。

盧卡斯:想象力,需要通過科幻來踐行,或者通過某種文學體裁、藝術形式、某種能使你真正不被傳統所束縛的藝術來實現。科學通常誕生於當人們不為傳統所束縛時,某些最好的科學更是如此。

盧卡斯:肯定會令人驚嘆不已,也應該沒有什麼好與壞之分。但它究竟會是什麼樣子,我就不知道了。

盧卡斯:是這樣,《星球大戰》就是從這兒來的。另一方面是,在我成長的時候,我喜歡共和國系列的影片,裏面總有不少動作和懸念元素,我那時很喜歡《飛俠哥頓》。深入太空的創意則是來自《巴克·羅傑斯》的啟發,儘管它很粗糙。最主要的原因可能是因為汽車,我喜歡開著車到處亂跑,所以,要是能坐在一艘宇宙飛船里那就更棒了,或者是一架噴氣機。我還記得當有一架噴氣機從我們的頭上飛過時,我們就會看見那道尾跡,每個人都會從屋子裡跑出來看它,宇宙飛船飛行時的想法就是從這兒來的。但我不想把《星球大戰》變成《2001:太空漫遊》。

電視剛出來的時候我10歲左右,我可以看超人和蝙蝠俠了,但他倆以及其他一些東西已經沒法讓我入迷了。科幻片也同樣如此,我喜歡科幻作品,我會看科幻書,但我不是一個科幻迷。雖然我確實喜歡《一九八四》,還有《沙丘》……

盧卡斯:我身邊的傢伙對我說:「我們怎麼可能做成這種事?」這就是科學家的想法。

卡梅隆:在我們體內本來就有一種被稱作腸道微生物組的生態系統,只是不久前人們才開始了解了而已。

盧卡斯:我不斷在告訴人們,我說,我們拯救不了這個星球。人們會說你在開玩笑吧?因為我們沒有任何力量去拯救任何東西,但這顆星球會安然無恙的,它將來看起來會與火星很像,但它會很好的。誰知道呢?火星以前也許就像地球一樣,但後來失去了它的大氣……我仍然認為人們將來會在火星上找到生命。對此我確信無疑,將來生命會遍布整個太陽系的。

羅伯特·杜瓦爾(Robert Duvall)和瑪吉·麥考米(MaggieMcOmie)在影片《五百年後》中的劇照。

THX 1138 © Warner Bros. Image courtesy of Photofest.

卡梅隆:這是一種榮譽準則。

卡梅隆:那個時代它還沒被人們認識,從這個意義上說,也算是陷入了《2001:太空漫遊》綜合征。它後來得到了人們的認可。

卡梅隆:所以,你所隱喻的就是人類自身的思想監獄。

盧卡斯:它們中有些是好的,另一些是壞的。

當我們開始在《星球大戰前傳1:幽靈的威脅》中討論纖原體時,每個人都不喜歡它。這部電影整體在講一種共生關係,它讓你看到並且明白我們並不是那個發號施令的。那裡面還有一個生態系統。

卡梅隆:它們有好有壞。它們要麼站在你這邊,要麼反對你。它們要麼是夥伴,要麼在為敵對一方做事。這無關緊要,因為它們從本質來講也是人,它們都只是角色。

在電視系列片《詹姆斯·卡梅隆的科幻電影故事》中,喬治·盧卡斯接受詹姆斯·卡梅隆的採訪。圖片來源:邁克爾·莫里亞蒂斯/AMC

卡梅九*九*藏*書隆:嗯,切斯利·博尼斯戴爾的火箭飛船——在偏愛太空和天文學主題的畫家裡面,他是最有名的一位——他的火箭飛船直接取材於巴斯特·克拉比(Buster Crabbe)主演的《飛俠哥頓》和《巴克·羅傑斯》等作品。而劇集中的那些火箭飛船最早來自《驚奇故事》的封面。等到真正的登月艙出現了,並且看起來一點都不像那些火箭飛船,我們才猛然意識到,「其實,火箭登陸月球並不是這樣的。」

卡梅隆:你所說的這些東西對我們的召喚要早到——

卡梅隆:我認為科幻電影在呈現這些社會主題方面非常成功。例如,增強婦女權益方面。好萊塢(Hollywood)在這點上做得並不太好,當然在西部片里就做得更不好了,特別是以前。隨著《星球大戰》的出現,你創造了一個由已故女演員凱麗·費雪(Carrie Fisher)扮演的萊婭公主(Princess Leia)的角色,同時有兩個傢伙爭先恐後地想要保護她,她一邊對著那些壞蛋開槍射擊,一邊尋找逃出死星的出路。這可以稱為一個空前的創舉。

盧卡斯:事情之所以會是這樣,是因為我們有大腦,我們早已被賦予了感知自己命運的能力——因為我們會思考——才有了這種二分法。螞蟻沒有這種二分法,雖然它們也有類似的共生關係,但那都是程式化的。它存在它們的DNA里,存在它們的激素中,都在那些地方。它們不會嘗試著對這個貿然發表意見,它們不會說:「為什麼我要做這個?」但人類就會這樣。

卡梅隆:這樣,任何複雜的東西都將可以被製造出來,包括人類。

卡梅隆:艾德·伍德(Ed Wood)就一直在與想象力做鬥爭。

卡梅隆:這就像是在我剛出道時為傳奇的B級電影導演羅傑·科曼(Roger Corman)工作時的樣子,我們不在乎它是一部夜班護士的電影,還是一部裏面有巨型蛆蟲的科幻電影。只要你有電影可拍,那就很酷了。在我們的討論中,沒有《電影手冊》(Cahiers du Cinéma)這樣的東西。

盧卡斯:可是與此同時,在一個社會中,你必須有一個「汝等不可殺人」的理由。我們都信仰共同的神祇,我們都信仰同樣的英雄,我們都信仰同一個政治體系。一旦你擁有了這些,你就能真正把一幫人組織在一起,讓他們建造城市,然後建立起文明。有一種想法一直在我腦中徘徊:我們為什麼對我們所做的事情持有信念?我們為什麼會延續我們已有文化的理念?隨著我們長大,它已經變得愈加複雜了。我認為二戰後我們已經到達了一個穩定點,那正是我開始成長——卡梅隆:並且貫穿整個20世紀60年代。

盧卡斯:然後你就了解了另一個世界,它可能會是夢幻、海盜,以及各種各樣的東西。這邊是有趣的探險,甚至連12歲的小孩都可能喜歡它,那邊則是另外一種探險。但兩種探險都在試圖弘揚這樣一種面對現實的思想:我們必須走出去,我們必須這樣做。

卡梅隆:你知道嗎?在藝術上不存在絕對裁量權這種東西。

卡梅隆:這裏面有很多社會學、道德倫理學和精神層面的主題,你選擇在外太空這個巨大的畫布上將它們大筆書寫。

盧卡斯:我從來沒遇見過外星人。

盧卡斯:應該是線粒體和葉綠體的綜合效應,葉綠體是植物生命的線粒體。如果你把這兩者結合在一起,那就是所有能量的來源。

卡梅隆:但你電影里的壞蛋都是人類或以人類為基礎的變體,他們都不是人工智慧;而關於好人呢,你只關注了機器人的積極作用,這很有意思。因為目前正是在這方面,在老人陪伴、機器人護士和醫療助理上正在取得巨大的進展。

盧卡斯:所以才要考慮太空移民。我們必須得去另外一個太陽系,我以前常說那地方應該在幾百萬年的旅程之外,但或許也沒那麼遠,或許我們在一百萬年之內能到達那裡。我的意思是,宇宙中有很多秘密,但我們什麼都不知道。有一件事我可以完全肯定,我們一無所知,科學家們也一無所知。

盧卡斯:電影中的壞蛋一般都是一個惡棍警察頭子,他會說:「我不要管付出多少代價,你們都給我出去抓他。買一架飛機,撞進——」

卡梅隆:當我第一次看見咕嚕時,我意識到《阿凡達》這個在抽屜里被擱置了多年的故事終於有可能拍成電影了。雖然技術還無法完全跟上,但至少已經達到了我可以推動它的程度。而你所做的將技術推向了兩個前沿。其中的一個,大家都險些忘了它在當時是一個多麼巨大的突破——動態控制。

另一方面,夜空對早期的人類來說非常重要,夜空中總是隱藏著巨大的秘密。那上面有很多東西,那些東西一定有某種含義,但我們不懂它們都是什麼。所以,人類就有了好奇心,是好奇心和想象力把像故事這樣的東西帶給了我們。我們用編造故事來解釋,頭頂上所有那些點點亮光是什麼東西……它們是如此神秘,恆星、行星,所有我們在天空中看到的東西。

盧卡斯:但振奮人心的不完全是電影創作這方面,而是「讓我們邁向外太空」。

盧卡斯:人人都說這些東西是你憑空杜撰出來的。並不是,它不會從你大腦中一下子蹦出來,那都是你曾見過的所有事物的積累,而你只是儲存了下來,然後,當你將這一切消化,並且轉變為自己的東西時,你選用了最好的部分。當你把這些東西放在一起時,就像是化學反應,有些事情的發生是你永遠都無法想象的。我與孩子們談話時,他們問:「關於所有那些外星人的想法,你是從哪裡得來的?」我說:「去水族館吧,你們會在那兒看到。」

卡梅隆:你之前對我說你不是一個科幻迷,但你做的,就是經典的科幻。

卡梅隆:那麼,在你的《星球大戰》系列電影里有很多看著像怪物的傢伙。你的一個艦隊司令長著一對突出金魚眼,就算你把他放到一部怪物電影里,他可能都是一個夠格的怪物。但偏偏他不是一隻怪物,他是個好人,他是叛軍的首領,而你能讓人一下子就把他當成一個盟友。這像是在表達這樣一種思想:如果我們真遇到了智慧外星人,我們一定能與他們和諧相處並與他們進行交流。

《星球大戰》(1977)的電影海報。

Star Wars © LucasFilm.

盧卡斯:說得很對。但問題在於——你為什麼要這樣做?

卡梅隆:就是那部《五百年後》。

卡梅隆:當抓那個傢伙的預算超過了他的價值的時候,所有的機器人都停下來了。它們停止了追捕,轉過身,然後往回走了。就這樣放過他了。

卡梅隆:一個完整的角色。

喬治·盧卡斯:我是學人類學出身的。上大學時,我是打算要拿到社會學體系中的人類學學位的,這是我感興趣的東西。在科幻作品中你可以看到有兩個分支:一個是自然科學,另一個就是社會科學。我是更多偏向于《一九八四》的那種傢伙,而不是偏向宇宙飛船的那種……我喜歡宇宙飛船,但我的關注點不在於其中的科學和外星人之類的東西。我關注的是,人們對這些事物會做出怎樣的反應,以及會如何接納它們。這才是真正讓我著迷的部分。我之前已經說過,《星球大戰》就是一部太空歌劇,它不是科幻片。它就是一部肥皂劇,只不過是以太空為背景。

盧卡斯:但它們的造型有一點沒變,它們都帶著頭盔,前面有塊玻璃。然後你回到現實中,讓那些待在實驗室里的科學家們發問,太空服應該是什麼樣子?「呃,我在科幻電影里看到,它們都有一個頭盔。前面有塊玻璃,完全遮蓋住……」

卡梅隆:看《五百年後》的時候,我透過故事主線看到了《美麗新世界》和《一九八四》,看到了被更多技術背景打造得更為精緻的各種反烏托邦經典。《終結者2》裏面的液體金屬警察就是直接脫胎于《五百年後》裏面的鉻合金警察。

盧卡斯:我小時候看漫畫書,因為在我的童年時期還沒有電視,也沒有任何其他事可做。我喜歡各種不同類型的漫畫書——都是在動作冒險類漫畫大為流行之前的那類漫畫,更像《小露露》(Little Lulu)的那類東西。

盧卡斯:人們說,「《2001:太空漫遊》不是一部太空電影,它是激起幻覺的電影」。

卡梅隆:我之前問過雷德利·斯科特,問他是怎麼想到把《異形》中的蕾普莉安排成一個女性角色的。他說那是20世紀福克斯公司(Twentieth Century Fox)當時的總裁艾倫·拉德(Alan Ladd Jr.)的主意。我認為這不是巧合,《異形》是在《星球大戰》兩年後拍攝的。福克斯依靠這部電影賺得缽滿盆滿了,電影中出現的是一位堅強、智慧、行事果斷的女性,她既不會向那些傢伙低頭,也不需要他們來拯救。她領導著他們,通過藏匿計劃,她成了整個毀滅死星戰役的製造者。

卡梅隆:但你是在把細節和一種科學的表象放置在一個堪稱是永恆的理念的周圍,那就是精神、靈魂、天堂、因果關係……不過在你構建世界的過程中,你正在往原初返回,回到精神、神性,等諸如此類的東西上。

卡梅隆:但人工智慧的研發團體是不會同意這個的,他們自稱很快就會研發出平均智力水平與人類心智不相上下的人工智慧,那只是個時間問題。在我看來,要想達到與人類的心智不相上下,它還必須得有情感,它一定得有愛和恨。

盧卡斯:天知道它們能活多久。你可以把它們冰凍再解凍,但它們的生命形式與我們一樣。

卡梅隆:我拍過那樣的電影……我們還是說說人工智慧吧。在你的《五百年後》中就有一些人工智慧的角色。那些機器人警察,它們是人工智慧的一種有限的形式。影片中有一種僧侶式的、精神式的角色會和你說話,一種人工智慧的有限形式。

卡梅隆:是啊,它們存活的時間要比我們長久得多。這既是它們的聰明之舉也說明它們本身就很聰明。

盧卡斯:所有東西——包括原力、絕地武士,以及各種東西——都回到一個大的概念上來,即把事情是如何發生的從頭到尾和盤托出。但我永遠也完成不了了,我永遠都沒機會給大家講這些了。

盧卡斯:哈,我敢保證在太空中沒有伍基人。

卡梅隆:十來歲的時候,我很想去太空。我渴望去太空、去其他世界、去探險——嚮往不同、嚮往新奇、嚮往外星人。我在骨子裡知道自己永遠都成為不了一名宇航員,但我當時想,我可以去學水肺潛水,前往另一個世界——那個外星世界就在這裏,在地球上。對我來說,學習潛水的最初動機不是出於對海洋的熱愛,那是後來才有的。真正的動機是出於對異類、異域和奇幻世界的熱愛,我想去親眼看看它,甚至觸摸它。因此,這就是為什麼它轉了一大圈又回到了影片《阿凡達》里。

卡梅隆:你是在創立一個宗教啊,喬治。

盧卡斯:這就是我的方式。與我4歲大的女兒交流時我也這樣——有一個階段她非常討厭蟲子,於是我跟她說,「它們看起來多像人啊」。它們不會傷人的,一隻蒼蠅是不會傷害人的。「他」只是四處亂飛,並不是什麼危險的東西。你只需說一聲,「去去去,飛一邊去,不要來打攪我」。如果你用這種態度來對待它,那就會少了很多恐懼。我也告訴她蛇並不全是危險的,蜘蛛也不全是。這些東西里有些是危險的,有些並不危險。危險的存在並不意味著你見了蜘蛛就得怕,或見了任何動物都得怕,甚至見了任何人都害怕。呃,也許應該害怕所有人。

卡梅隆:這是一種價值觀上的衝突。

盧卡斯:是的,《五百年後》。它看起來像是未來,但其實不是。

盧卡斯:如今我們要用它來應對現實問題,這就是為什麼火星變得越來越重要了。但我們得讓人們理解,「這是一次探險」。如果我們沒用這些電影告訴他們,「這是一次探險,這真的會很有趣」,你認為人們會笨到乘坐一艘飛船,飛到一個除了一堆堆的紅土之外一無所有的火星上去嗎?不會!你得努力把這種想象帶給大家,那可能會是一次有趣的探險。

卡梅隆:都是緊身的。

卡梅隆:我們來回顧一下那些對你產生過影響,併為你創作《星球大戰》提供了素材的東西九*九*藏*書。顯然,其中的一些是來自科幻界,還有一些是來自社會學和人類學的領域。我們能再進一步追根溯源嗎?《星球大戰》好像是從你的頭腦中一下完全成型地蹦了出來,但其實它的根源是每個熟悉科幻的人都了解的。

卡梅隆:就因為《星球大戰》,我才成為了一個電影創作者。開始於《2001:太空漫遊》,但真正讓我熱血澎湃的是《星球大戰》。

卡梅隆:我不認為一個電影創作者是為了他的影迷工作的。我認為電影創作者自始至終都是在為自己工作,把他們頭腦中的東西試著搬到大銀幕上……我想再回到人工智慧這個話題上,因為你在流行文化中留下了兩個最耳熟能詳的人工智慧角色,R2-D2和C-3|PO。他倆都是人工智慧,他們都是人造的,而且都很聰明……

卡梅隆:哦,我想維塔數碼(Weta Digital)的總監喬·萊特瑞(Joe Letteri)當初就來自工業光魔。

盧卡斯:這種動物或這種生物有可能會成為你的朋友,它可能會對你非常有用,你不應當只因為他長的樣子不像你就排斥他。這是《星球大戰》中隨處可見的一個主題。只憑他們的樣子看起來不像你這一點,並不能判斷他們就沒有用,這是這部電影的一個重要話題。

盧卡斯:我在學校時學習過他。當我在拍《星球大戰》時,我又研究了他兩年。我學習的東西是神話學和比較宗教學。我當時在嘗試著形成一些思想,就是你或許能……從根本上把那些東西歸納到一個綜合的普適概念之中,那正是坎貝爾一直在研究的。

卡梅隆:你還在電影學院的時候就早早衝破了這種束縛。

盧卡斯:20世紀50年代和60年代。確切說,在20世紀60年代我們終於得出了結論,政府並不一直都像它所標榜的那樣。就像在現實中上演《綠野仙蹤》(The Wizard of Oz)一樣,他們揭開幕布,我們看到了片面的事實之後說:「啊,老天爺。這太可怕了,我是要被派到越南去送死啊。哼,我才不會去呢。」於是,我們之前對政府、對社會、對自己的信念天翻地覆,我們曾認為的自我甚至可能都是虛假的。但我們仍然相信我們是正義的,我們正在從共產主義手中拯救這個世界。政府告訴我們,共產主義者太可怕了,至少斯大林太可怕了。因此,好人和壞蛋很容易區分。(我們共同擁有的)神話發展的最後一步就是西部片。西部片是真正的神話——你不能背後開槍,你不能首先挑起衝突,遇到危險時你必須讓婦孺先行撤離。

盧卡斯:正如我說過的,如果我去游泳,或者我到森林或動物園裡去,遇到了很多的動物,對它們中的有些我會產生同理心,但另一些就不會。

盧卡斯:那是奧林匹斯(Olympus)。它不是一座山,它實際上高居於雲中的某個地方,它就是天堂。在大學時,我研究過約瑟夫·坎貝爾,我那陣子對比較宗教學以及各族神話之間的隱秘聯繫異常感興趣。正是約瑟夫·坎貝爾讓我知道了,所有那些偉大神話都有著同樣的心理學根源,儘管它們在整個世界上流傳了數千年之久,但它們都可以追溯到同樣的心理學根源上去。我之前所做的就是把我從坎貝爾那裡學到東西拿來,然後再做大量研究。

盧卡斯:它的確是神話,而神話是一個社會的基石。要形成一個社會,首先要從一個家庭開始。爸爸是管理者,每個人都得服從規則。再把範圍擴大,當你把叔叔阿姨、姐夫等人都加進去的時候,就會變成好幾百號人……然後你再把兩三個大家庭聚在一起,一個部落就形成了。一旦形成了一個部落,你就會面臨這樣的問題,那就是你必須得建立一個社會機制,這樣你才能把大家約束起來。否則,他們就會互相殘殺。

卡梅隆:是啊,希望如此。

在這裏,盧卡斯——與史蒂文·斯皮爾伯格一起創作出了《奪寶奇兵》的人——解釋了他本人對歷史和人類學的強烈愛好是怎樣幫助他塑造出《星球大戰》中的各個世界,以及精確處理好纖原體(midi-chlorians)與原力(the Force)之間的關係的;這段訪談也闡述了,當人類準備在一個日趨複雜的未來世界里馳騁時,同情心和換位思考在其中應起的重要作用。

詹姆斯·卡梅隆給《阿凡達》中的人物妮特麗做的概念設計。

卡梅隆:我們了解它,只是在社會層面上還沒有把它體現在我們的政策中,我們辜負了它。

卡梅隆:這都來自大師級的世界建造者——你不光是創造了一個世界,你是在一個宇宙中創造了很多世界。

卡梅隆:然後伽利略和開普勒兩位天文學家出現了,他們說:「那裡不是一個圓頂。天空是沒有盡頭的,那些東西之所以在天空上面四處穿行,是緣于某種被稱作萬有引力的東西。」於是我們或許能到達那裡的想法,一下子就變成了某種對人類來說非常具有深遠意義的挑戰。

卡梅隆:但也很艱苦。

盧卡斯:這裏並沒有貶低單細胞動物的意思,因為它們的數量其實更多。

卡梅隆:所有友好的外星人都是嬰兒的樣子,他們有光滑的皮膚,大大的眼睛……

盧卡斯:這也是神話的意義所在。神話通常會給我們講一個並不真實的故事,但這個故事會帶給你一場歷險,它往往會激發出你想象的火花……《2001:太空漫遊》對我的影響大到連我自己都沒意識到,我徹底被這部電影給振奮了。但《星球大戰》在這方面效果更好,它振奮了無數的人。

盧卡斯(笑):但人總該接受一切事物的本來面目,並對其持一定的懷疑態度吧。當然,人必須得融入這個世界。

卡梅隆:那麼,這就不是巧合嘍,線粒體聽起來有點像是纖原體。

盧卡斯:有點變成了他們潛在的那個自己在說,「唉,我做不了那個。我不能離開我的繼父和我的叔叔。我必須得守著這些土地」。這就等於說,嗨,你對這個世界的影響沒有你自己以為的那麼大。歐比旺·肯諾比(ObiWan Kenobi)這樣說:「行,如果這就是你想要的。」倒不是人物的命運已經被註定了,你可以根據實際情況來判斷一下,然後說,「別回那幢著火的房子里去,一切都太晚了」。

卡梅隆:但那時有一種反叛精神,一種反權威主義精神。在我看來,《五百年後》是一部表現了些許反主流文化時代思潮的科幻作品。我是在1971年看的這部電影,印象中那時我還是一個高年級的中學生。

盧卡斯:我得說是我的那些姐姐妹妹。尤其是比我小三歲的妹妹,她很難對付。我們過去常常打架,一起生活的那段時間就沒斷過。那個角色的火爆脾氣就是從她那裡來的。

盧卡斯:是一種榮譽準則。後來西部片就變得非常內心化,也不那麼流行了。這實際上就是我拍《星球大戰》的初衷。但在這之前,我是……怎麼說呢,作為一個憤怒青年會說,「這太可怕,而我們正生活在這種未來里。」對未來沒有任何美好與積極可言,《一九八四》都是真的。那就是此刻,而我正打算拍一部關於此刻的電影。

卡梅隆:這不正是我們試圖用電影來解決的問題嗎?捕捉到那麼一點點令人敬畏的東西,然後把它放進電影院里。

人類歷史上有過一個很長的時期,有好幾千年吧,這期間我們有好多關於怪物和惡魔的故事,還有天使啊、精靈啊,以及眾神的神話和童話故事。之後,啟蒙運動、科學技術和工業革命的相繼出現打敗了魔法,使它躲到了一邊。這時,你找到了一條途徑,能利用技術把魔法又重新放回到神話、傳奇、童話故事等情境當中,只是用科學的表述把它恰當地裝扮起來了。

盧卡斯:這部電影太了不起了,整部影片的組合方式堪稱完美。所以我說:「唉,我不打算拍一部像這樣的科幻電影,這是一部偉大的電影,我到不了那個水平。」但我向它致敬的地方特別多。

卡梅隆:從你的談話中可以得出這樣一個結論,適應就意味著改變。我們可以在物種層面上進行改變,在生理上、心理上,以及思想上都發生改變。

卡梅隆:我們此刻正生活在《蠢蛋進化論》中。你探討過科幻世界中的生活嗎?所有的蠢事和極端事物都被科幻文學探究過,其中有不少我們此刻正在經歷……你在政治體系、社會制度和人文系統的分析上是一個非常固執己見的傢伙,而且你的表達方式是以一個藝術家的身份通過科幻來表達。在《五百年後》中,你打造出了一面鏡子,這面鏡子既被你推到了很遠的遠處,又被推到了遙遠的未來,但你又把它拿回來給我們看。我們說,噢,我們永遠都不會像那樣。除非,我們已經是了。

盧卡斯:不過它們也一直都是我們想象中的一部分……我們對銀河系的樣子有一些粗淺的認識,但比銀河系更遠的地方又該如何去想象呢?那邊還有多少個宇宙?又回到那個問題了,我們的面前有兩條路,一條是科學,另一條就是我們的想象……宇宙的概念或宇宙本身不光是有趣,它實在是太讓人百思不得其解了。比如,大爆炸之前發生過什麼?那時都有什麼東西存在?這裏面有太多的疑問,而我們甚至連答案的邊都摸不著。總有一天,這些問題的答案都會陸續浮現出來,到時我們一定會大吃一驚的。

盧卡斯:我把它反過來了。

盧卡斯:第一部《指環王》電影拍攝的時間與我們拍《星球大戰前傳1:幽靈的威脅》幾乎是同時。我們去那邊幫他們,我們從工業光魔派人到他們那裡,他們也派人過來。我們幫他們搭建了錄音棚,我們那時都是朋友。

盧卡斯:我們正在製造出某種在智力上將會超過我們的東西,但在情感上我們一萬年也沒有什麼變化,這就是問題所在。我們還沒有學會不去殺人,過了一萬年我們甚至都還沒學會。你看過《蠢蛋進化論》(Idiocracy)嗎?

卡梅隆:這就是創世神話,你不可能搭建出一個沒有創世神話的世界。每一種宗教,每一個神話都有它自己的創世神話。

卡梅隆:我們能聰明到足以創造出比我們聰明的東西。

卡梅隆:我們倆的身體里都有一到兩公斤的細菌,它們與我們是共生關係,做著很多有益於我們的事情……我認為恐龍出現之前的那些遠古時代被我們低估成了很短的一段年份。實際上,僅有單細胞生命的時代長達25億年之久。地球上多細胞生命的歷史大約只有7億年左右,在整個宏大的歷史進程中這段時間並不算長。

盧卡斯:我在20世紀福克斯一直都秉持這種維護女性權益的觀點,尤其當我們拿到電影周邊的角色玩具時,我堅持要他們把萊婭公主的玩偶做出來。如果你給那些角色排個名次,她可是主要角色啊,這隻是能不能讓觀眾信服的問題。你提到了白人特權,但實際上男性特權一直才是問題。男性特權甚至更糟糕,因為它與性衝動、自負,以及這樣那樣的玩意緊密聯繫在一起。出於某種原因,尤其是在美國,男性特權一直都是重要話題。

盧卡斯:大部分人都不會養蟑螂,但我們會養一隻小貓,也會養育嬰兒。

卡梅隆:但你不認為那正是科幻作品非常強大的一個方面嗎?它不正可以讓你去另一個地方、另一個時代、另一個世界,去看一些不同於你成長的方式和不同於你所處的文化背景下的東西嗎?也許女性可以更強大,或者擁有更多的權力;也許同性戀者更為強大,更擁有自由的權力;也許有色人種更強大,或者擁有更高級的社會地位?也許,科幻作品的魅力便在於可以帶領人們在一個瞬間擺脫現有的條條框框,有所領悟。

當然了,這是一種牛仔神話。人們總是把牛仔安排到一些困局當中,然後讓他在個人價值和形勢所迫的行動之間不得不做出抉擇。儘管你之前遇到過各種麻煩,你還是得佩戴起執法官的徽章,維護正義。你將不得不再出去殺人,哪怕你之前說過,你永遠都不會再幹了。

卡梅隆:科幻是不是一條集體開始想象之路?

盧卡斯:大部分的古希臘諸神就住在那裡。

卡梅隆:廣島和長崎兩座城市的代價讓我們認識到核戰爭是一個十分糟糕的主意。我們將來必定面臨某種人工智慧的大災難,希望它到時不會把我們徹底清除乾淨。沒點教訓給我們嘗嘗,我們是不會有長進的。就像沒有極端的天氣情況出現時,我們就意識不到氣候的變化。

盧卡斯:我告訴人們,「吉姆的任務不難,他只需創造一個世界,我不得不創造出八到九個世界」。我想能四處飛的地方更多些。所以,我必須有地方可去。那就是我為什麼要虛構出光速……我拍《星球大戰》是為了給孩子們看。儘管吸引了各年齡層次的觀眾,九*九*藏*書但它本質上是拍給12歲的孩子們看的。但我並沒有低估12歲的孩子,他們要比我們更聰明。你別用一種居高臨下的姿態來對待他們,他們掌握東西的速度要比你快多了。要點就是允許他們盡情想象。每個人都想說:「太空里是沒有聲音的。」讓他們見鬼去吧。在我的世界里,在我的太空里,它就是有聲音。誰說伍基人(Wookiees)不能飛行?我確定他們就能飛行,要衝破條條框框去想。不管有誰告訴過你些什麼,不管你以前學過什麼,全都拋到一邊,然後說,「我能做我想做的任何事情」,我有一個幻想世界。不是科學,就只是幻想。於是,你就能做任何事,你可以修改規則。你完完全全身處於一個不同的宇宙中,然後你就能盡情享受,想出真正瘋狂的東西來,這才好玩。

盧卡斯:但重點在於……共生關係。我個人認為,在這個世界上,我們都該有的一個核心價值觀,也是我們該教給孩子們的,即生態的概念,要理解我們都是息息相關的。別管其他那些神秘的東西,它就是這麼簡單,我們是一個共同體。你對這裏的某個人做了什麼,它就會影響到那裡的某個人,以及其他的各個地方,最後還會回到你身上。你要了解你是一幅宏大藍圖中的一分子,而且只是很小的一分子;你是一個齒輪,你只是這宏大藍圖中的一個小小的齒輪。

盧卡斯:但如今我們已經有人工智慧了,這也成為一個切實的話題。對於我們正在做的事情,我們真的必須得小心了。

卡梅隆:我們已經沒地方可移民了。

卡梅隆:它會被拆散了。

卡梅隆:但裏面的外星人都是宏觀的外星人,想想格里多和加·加以及其他那些傢伙,不都是嗎?我想在影片敘事中,他們就是我們的影子。如果我們真的在別處發現了一個智慧物種,它可能與我們之前所想象的任何樣子都不相同。

卡梅隆:線粒體真是令人驚奇。看看,你的作品不僅涉及神話、宗教和靈性,還都給它們加上了科學的措辭。

盧卡斯:了解它的人還遠遠不夠。但我要告訴你,如果我們去了火星上,我們一定會開始在那裡拍紀錄片——我相信人們馬上就會明白代價是什麼。《火星救援》就有點像這種事。它告訴你,你必須自建一個生態系統。而且這個系統必須得起作用,而每樣東西又必須得適合這個系統……你必須進行調整。基因剪接以及諸如此類的各種各樣的東西都用上,這是調整的初級階段。

盧卡斯:我就像一個坐在自己莊稼地里的農夫,念叨著,假設一下會怎樣?然後線粒體出現了,如果它們獲得了足夠的能量,那它們就能促進細胞分化。一旦細胞分化實現了,那麼就能產生出整個生物界。

盧卡斯:這裡有一個終極難題,並且這個難題一直存在。你會坐等著讓別人來殺掉你嗎,或者換成你愛的人被殺,抑或換成你明白一旦坐視不管就會毀掉這個世界的事,你就不打算試著去阻止它嗎?在某些情況下,你必須要站起來維護你所信仰的東西。很顯然,我能把我的信仰變成任何一種我想讓它成為的東西,它沒有必要始終如一。如果一條眼鏡蛇打算要攻擊你,我想你會有一萬個理由舉起一根棍子,然後對準它的腦袋砸下去,因為不是它死就是你亡。

卡梅隆:萬一我們遇到了一個外星物種,它們看起來更像是蟑螂而不是嬰兒,該怎麼辦?

卡梅隆:它們能四處漂浮長達一百萬年之久,然後再蘇醒過來。

盧卡斯:《荷馬史詩》也是一樣,它實際上是在講赫拉克勒斯(Hercules)和大埃阿斯(Ajax)的故事。它的核心不是戰爭,而是這兩名角色,他們是怎樣反目成仇的,他們如何背棄了自己的信仰。亞歷山大大帝(Alexander the Great)、拉美西斯(Ramses)……這些都與今天正在發生的事沒有太大差別。

盧卡斯:絕地武士(The Jedi),他們不主動攻擊,他們只防衛。尤達大師到了第五部電影才開始出手。

盧卡斯:是啊,我確信我們可以……有一樣東西是人類從來就有的,即我們一直都有的想象力。我們也一直都存在恐懼這個問題,恐懼支配著一切。因此,我們所能做到的事情就是編故事,以使我們淡忘恐懼。「太陽還會再升起嗎?」「噢,對了,那不是太陽,那是一個神祇。他總是乘著一輛戰車四處奔波,而且他一定會回來的。」在早期的世界里,薩滿(shaman)就是專門負責講故事或者解謎的人——他們會解釋羚羊為什麼在一年中的這個時候出來,而不是在那個時候出來。

卡梅隆:我喜歡這種表述,但你把它提高到了一種新的水平。沒有哪部電影曾用過「二手未來」這種創意。未來總是閃亮的、完美的,總是像聖誕節早上新拆開的禮物。甚至從反烏托邦的角度看,未來也總是純凈得不摻雜質。你說:「不,未來一定已被人經歷過好幾千年了。」因此,《星球大戰》中的沙漠爬行者(Sandcrawler)全身上下銹跡斑斑,到處都破敗不堪,一切都是舊的,看起來好像有什麼東西曾經在裏面住過。你是怎麼想到這種概念的?因為在此之前並沒有先例。

所以,我們都有兩面。我們動物性的一面是原始的一面,大多數動物也都這麼行事。它們都非常具有侵略性,它們會殺死其他動物后把它們吃掉,它們都在為獲取優勢而戰鬥。然而在另一方面,它們又會哺育後代。當然,有些會做得差些。但這就是它們富有同情心的一面。人類呢,我們之所以能夠生存下來除了靠我們的大腦,還有我們的同情心。在我們所生存的這個世界里,我們在養育後代這方面要高於……任何其他一種動物,因為我們生來就會哺育後代。如果我們不會做這種事,或許人類早就夭折了。

卡梅隆:你不是為他們工作的。

卡梅隆:而且你還能在一天左右就飛到另一個星球去。

盧卡斯:人類最初的初期。

喬治·盧卡斯的反烏托邦經典影片《五百年後》(1971)的電影海報。

THX 1138 © Warner Bros.Image courtesy of Photofest.

卡梅隆:所以你把他放到了後來的電影中。

盧卡斯:對,我有一個堅定的信仰,藝術存在於旁觀者的眼睛里。但我還有另外一個非常堅定的信仰,藝術實際上就是一種情感交流。如果你不會進行情感上的交流,那就毫無藝術可言。有種觀念認為,如果某種東西流行了,那它就不是藝術,而如果它是藝術,它就不會流行。這種觀念完全不對,簡直是徹頭徹尾的謬論。如果你能用情感吸引到上百萬的人,那本身就是一件非常了不起的事情。

卡梅隆:這也是行星要用古希臘神祇來命名的原因。金星(英文名意為愛神維納斯),火星(英文名意為戰神馬斯),都是如此。

盧卡斯:我們拍完《星球大戰》三部曲中的第一部之後……計算機才開始出現,但它們根本就談不上功能強大。我們只能說,好吧,我今後會在這方面花上大量的時間和大量的金錢,然後我們將會研發出一種數碼的方式來處理這種東西,但此刻你還是做不了。說實話,尤達大師,他就是一個木偶啊。要把一個木偶做得看起來像是一個真實的活物,這種挑戰以前還沒人嘗試過。當時用無線電控制眼球運動的想法以及諸如此類的東西,還只是剛開始引起人們的注意,但我仍然無法讓他正常行動。我們在這個問題上投入了大量的工作,問題就在於觀眾已經變得越來越富有經驗,能夠明察秋毫,他們會看見那些吊線,所以我們必須加倍努力。我花費了不少的時間和資金來研發數碼技術,主要是在工業光魔公司里,要研發出別人研發不出來的東西。

卡梅隆:你提到了一個非常有意思的部分。很多電影已經開始重新詮釋一個已經被設定的主人公身上的這種神話元素,這個主人公必定要成為什麼,然而,還是要讓時勢來造英雄。他們會來到一個十字路口,然後走上其中的一條路,這就是選擇,而不是命中注定,最起碼我認為事情不是你所說的那樣。

盧卡斯:就像E.T.

卡梅隆:但在某種意義上,你所談到的內容其實就是在說同理心。你也談到用同理心來對抗恐懼,用同情心來對抗霸佔欲,這就是善與惡的二分法。人類有爭強好勝和帶有侵略性的一面,但也有共同協作的一面,它能讓我們在一起工作,一起狩獵,一起培育食物。這兩個方面總在我們內心爭戰不休,你觀察到這些后,然後在一個橫跨銀河系的大背景中來書寫它。

《星球大戰》里的幻想的成分要多過科幻的成分。那裡面有科學的元素,但那些科學的元素都像我所說的,「我不打算遵守規則。」我的生活主題就是,只要你能想象出來,你就能做到。我想出了光劍,我的所有那些物理學家朋友都跑過來跟我說,「一束激光會不斷往前傳播的,你沒法阻止它,你不能讓它就那麼點長,那是根本不可能的。」我拍成了這部電影,然後每一個小孩都來跟我說,「等我長大了,我要造出一柄光劍。」最後的結果正是這樣,一些科學家——好多年後——研發出了一柄光劍。沒有別的理由,他們就是想把它給做出來。

詹姆斯·卡梅隆:我認為是你在1977年憑藉影片《星球大戰》單槍匹馬地引發了科幻電影在流行文化中的一場革命。而在這之前的30多年裡,科幻影片中一直都充斥著反烏托邦、世界末日等令人沮喪的內容,而且在盈利方面也是一年不如一年。是你給它帶來了一幅充滿奇觀和希望的願景,它也因此一炮而紅。

盧卡斯:這個話題,就在我賣掉盧卡斯影業(Lucasfilm)之前我都還在琢磨。大家都極其反感前傳電影系列中纖原體的這部分——我大概想出了一個解釋它的方式,而且不會惹惱每一個人。因為我知道你看不見它,但你也看不見原力。它雖然是很強大的東西,但你卻看不見它。

卡梅隆:因為我們有一個「大」大腦,而人類的產道只允許生出來這樣大小的腦袋。因此,大腦必須在離開母親的身體後繼續發育,而其他動物就沒這個麻煩。

盧卡斯:那是史蒂文·斯皮爾伯格所做的事。

盧卡斯:說到底,關於神和神性的思想基本上就是人類都有的一種心理需求。我不是要陷入宗教里去,我從小就是一個衛理公會教徒。當我在大學里時,我的朋友們都是天主教徒。因為喜歡天主教的那些宗教儀式,我也變得非常迷戀天主教了。那個時候他們還在使用拉丁文,那真是獨特、新鮮,又怪異。離開大學后我最終皈依了佛教,然後我就開始研究所有這些宗教。結果呢,關於我對宗教的理解,我形成了一套自己的詮釋方式,那真是一場自私與忘我之間的戰役。

盧卡斯:《指環王》(Lord of the Rings)也一樣,它創造了一個「可以有自己的規則,自己的真實」的世界的概念。這非常令人著迷,實際上那也正是我喜歡做的事情。

卡梅隆:不,我當時是清醒的,那時我還沒開始嗑藥。

盧卡斯:對於有待了解的事物,我們只知道5%,我們還有很長的路要走。還有很多東西,很多會使我們異常震驚的東西有待於我們去發現。在某些情況下你必須先做出假設,然後我們才能實現它。但如果你不開始向前邁進的話,你就做不了。我常說,想象不出來的事情是無法去做到的。

卡梅隆:我也會這樣,我忽然想到從廣義來看這個問題,你對待人工智慧、機器人,以及外星人用的基本都是同一種方式,體現了一種典型的現實主義的認知觀,畢竟所有這些都是社會的一部分。

盧卡斯:但關鍵在於,即使環境條件和每件事情都不理想,只有學會在火星上生活,我們才能讓地球得以恢復。

盧卡斯:對。你是被你的視野給禁錮住了——想象不出來的事情是無法做到的。所以,要開掘想象,要衝破條條框框去思考。在《美國風情畫》里也是這種情況:「我就要來這裏上學了,來上兩年制大專。我之所以不打算去那些大學校,是因為我永遠也考不上。」如果你說,「我能,我打算去試試」,那你就能成功。同樣的情況是「——唉,我不會拍電影」,我不打算去拍院線電影。我打算去拍點藝術的、交響詩之類的東西,像實驗電影人斯坦·布拉克黑奇(Stan Brakhage)做的那些一樣。但不管遇到了什麼樣的機會,我都不會像大多數學生那樣一條道走到黑。

盧卡斯:就是善與惡的問題。差不多每一種宗教都在弘揚「善」的一面。而善的一面就是,簡單說來,上帝是慈愛的。人們總是在表達這個意思,雖然換了不同的說法,但嚴格說來,他們始終表達的都是同一個意思。而自私是建立在九*九*藏*書恐懼的基礎上的——這場戰役發生在恐懼與無懼之間。因為你畏懼萬物與眾生,因此你要借用這樣或那樣的東西來掩飾它。但如果你能做到足夠勇敢,對他人有慈悲之心,無視結果,那麼你將會擁有幸福的人生。你的另一個畏懼之源,是你的貪婪,因而你一直都生活在無盡的恐懼當中。那會使你非常不快樂,非常憤怒……尤達、尤達、尤達。那就是最終真正的結果,你要麼過一種富有同情心的生活,要麼過一種自私自利的人生。如果你打算成為一個自私的人,那你將會是一個不快樂的人;如果你打算成為一個富有同情心的人,你就一定會收穫幸福。

盧卡斯:肯定存在,但我認為它們是細菌。細菌是唯一掌握了太空旅行的生物。老天做證,我敢說它們能從其他星繫到達這裏。

喬治·盧卡斯的鍍鉻警察在《五百年後》中被描繪得心狠手辣。

THX 1138 © Warner Bros. Image courtesy of Photofest.

卡梅隆:那些受過科幻啟發的人——我認識好多太空科學家,估計你也是——幾乎每個人都說「我是在科幻的浸潤下長大的」,或者說,「科幻啟發我去思考那個更宏大的宇宙,如今我把它變成了職業」。

卡梅隆:我靠他們來掙錢,但不把他們當朋友。你也靠他們來掙錢,而且還把他們當朋友。

卡梅隆:你又怎麼知道呢?在無垠的宇宙中,一切皆有可能。

卡梅隆:但你仍用了它使用過的一些電影語言,「發現號」就像從頭頂上掠過去往無盡的太空,這幾乎就是《星球大戰》中的那個開場鏡頭的前身。它震驚了每個人,也包括我在內。我當時看它的時候甚至已知道那是借鑒來的,但我仍然目瞪口呆。

盧卡斯:我仍然有一種強烈的感覺,機器人是我們的朋友。但他們可能不是。

盧卡斯:你所獲取的信息是其他任何方式都無法獲取到的,而且你真的捕捉到了演員最微妙的表演。在過去,這是動畫師的職責範圍,儘管動畫師們都非常有才華,但動畫師對人類面部,或者面部的動作的關注從來沒有那麼精細。而演員們有一種天賦,能理解角色的怪癖和弱點。計算機做不了這個,它得先擁有人工智慧,接下來你還得教它去理解:當一個人在做那些瘋狂的事情時,他心裏在想些什麼。這永遠都不會發生。

盧卡斯:我曾與很多科學家交談過,我對於單細胞生物向著多細胞生物過渡的階段很感興趣,他們還正在研究中。現在,他們已經開始給細菌的DNA測序了,而且意識到細菌有上十億種不同的種類,每種的生命活動都有所不同。我想,這將會是我們所經歷過的最大的醫學上的改變。當然了,我趨向于這種觀點,細菌促進了線粒體的出現,然後線粒體又促進了多細胞動物的出現。

盧卡斯:我只是感覺那才是真正毫無瑕疵的現實,也就是說它看起來必須像一個真實的地方。那與你處理《阿凡達》時的情況沒什麼不同——最難的事情是構建一個世界。構建出一個能讓你真正開始拍攝的外星世界要花費很長、很長的時間。你當時所做的事情是,把水下世界拿過來,然後再在那個真實的世界里搭建它。我對你很了解,所以一眼看出《阿凡達》的人設來自你的潛水經歷,你花了大量的時間研究水下世界。它很精彩。這部電影創造了一個非常異域的世界,但它又不突兀。

卡梅隆:你就是利用了關於社會結構的這樣一些想法,並讓它們在一張巨大的畫布上蓬勃展開。

盧卡斯:《星球大戰》距今有40年了,但萊婭還是那個領軍人物,然後才是其他那兩個傢伙。

盧卡斯:每個人都是。你有了某種創意,你認為它一定會非常酷,接下來你就要努力把它變成現實。它在你腦海中是一種模糊的現實,但當你真把它寫在紙上時,你會說,「噢,這與我夢想中的樣子根本不一樣啊」。

卡梅隆:這難道不是在以科幻的方式來進行社會批評嗎?這不就是在說,嗨,你遇到了某個來自另一種文化的人,他們看起來和你不一樣,他們的皮膚是其他顏色的,他們不相信你所相信的那些東西。而外表的差異只是感性的認識——你不可以以貌取人。這不正是科幻的強項嗎?

盧卡斯:嗯,我只是把他從影片中剪掉了。場景和每樣東西我都拍好了,那頭怪物出現的地方我們都會讓一個替身演員來代替,將來出現在影片中的會是一個電子模型的怪物。但時間和資金都用光了,當我們到了可以做特別版的時候,我終於能把那些場景再放回去了,但不是用那個電子模型角色來替換。如今我們已經有了電腦角色,於是我們說,「讓我們試著把他變成一個電腦角色吧」。把電腦角色和真人演員放進同一個場景中,那是其中一個最早的實例。可憐的加·加(加·加·賓克斯,《星球大戰前傳1:幽靈的威脅》中的數碼角色)被罵慘了,但它是第一個真正有表演和對話的數碼角色……

盧卡斯:整套想法中我喜歡的一點是,我們被統治著,而且這個宇宙中的征服者是那些小小的單細胞動物。但它們依賴我們,我們也依賴它們。而且這種觀點表明,原力——我們說它就在你周圍,它控制著我們,我們也控制著它——這是一種雙向溝通。

盧卡斯:咕嚕身上最不同凡響的地方是他的臉,他們竟然也做到了……加·加之後,我們說,「這就是做數碼角色的方法了」。實際上在那之前我們就已經做過動作捕捉了,在視覺效果先鋒人物菲爾·蒂貝特(Phil Tippett)的影響下。他一直用的都是一種特殊的定格動畫,被稱為動感定格動畫(Go-Motion)的技術。當動作捕捉技術出現時,他被這個事實打擊得一塌糊塗,那就像是一場大的葬禮。他說:「我已經拿到我的阿莫奇(armature)了。我們把阿莫奇搭建起來,然後你們就可以把電腦角色放到阿莫奇上了。」因此,事情就這樣開始了。

盧卡斯:我說過,我們要看到機器人好的一面、有趣的一面,儘管我也知道它們有不好的方面。但同時,這也可以說是,怎麼講呢,我們終將生活在一個有機器人和人工智慧的世界里,我們不妨習慣它的好,而不應該去怕它。如果情況變糟了,原因也在我們,而不是它們。它們將來會是我們的一面鏡子。

卡梅隆:你實際上已經把他當成了導師了吧?

卡梅隆:希望都是好的方面。

盧卡斯:接下來的三部《星球大戰》本打算引入一個微生物的世界,但這個世界里的生物的運作方式與我們不同,我把他們叫作威爾人(Whills)。而威爾人才是真正控制這個宇宙的物種,他們靠原力活著。

在雷德利·斯科特的電影《火星救援》(2015)中,馬特·達蒙在準備「利用科學使其逃生」。

The Martian © 20th Century Fox. Image courtesy of Photofest.

盧卡斯:他們非得改變物理學。他們非得解決那些在科學上被認為是不可能的事情,但他們做成了。他們做出來了。那也是一件沒有什麼實際用途的東西,但總有一天會有用的。太空服算是一個先例,為什麼太空服要做成現在這個樣子?如果你回頭去看20世紀50年代和40年代的電影,套在那些人身上的太空服——

盧卡斯:真正看過它的人當時都處於迷幻之中。

盧卡斯:我有這樣一個容器可以把任何點子放進去。麻煩的是,我得把這些東西實打實做出來。這個問題的根本就是,我是一個拍電影的,而不是一個編劇。

卡梅隆:愛因斯坦說任何有質量的物體的行進的速度都不可能超過光速,然後你在一個鏡頭中就把這個理論拋在了一邊。「沒問題,跳轉到光速。」可以說,我們不打算遵守那些物理規則……你認為宇宙中有外星生命存在嗎?

盧卡斯:它能在任何地方生長,但它也能傳播到任何地方去,而且它要比人類堅韌得多。它雖然只是單細胞生物,但它卻非常強大;它很快,它能比我們更快地思考,在各種各樣的事情上它都能做到比我們優秀;它是一種不同的生命形式,而且我認為我們甚至都還沒把它搞明白,不知道它是怎樣與自己互動交流的。

卡梅隆:科學家們甚至連宇宙中的95%的物質都接觸不到,我們只知道其中的5%。

卡梅隆:但這不是星際和平,這是《星球大戰》。其中還是會有衝突,尤達大師(Yoda)仍能揮舞起一把寒光四射的光劍。在電影中的某些地方,仍不得不出現一些正義性的戰鬥。

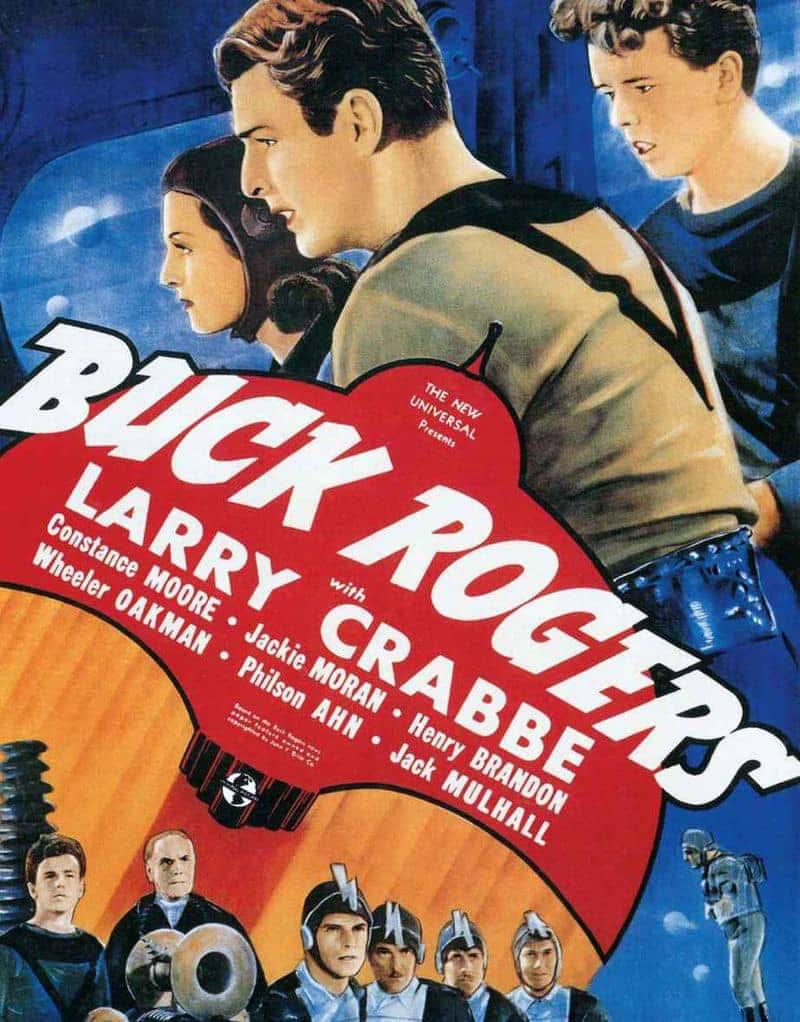

12章系列電影《巴克·羅傑斯》在1939年第一次登上大銀幕時的海報,主演巴斯特·克拉比扮演了這位無畏的星系際探險家。

Buck Rogers © Universal Pictures.

盧卡斯:在我的看法里,命中注定就是……你的遺傳。你的基因就是你的命運,它是生物學的東西。人們常說,噢,不要把生物學攪到裡頭……但我們都有天賦,我們這些有天賦的人知道我們與其他人不一樣,我們知道自己能做一些其他人做不了的事情。與任何一個電影人、藝術家,或諸如此類的人談話,在你的頭腦中會產生這樣一種感覺,哪些事情能成,哪些事情成不了,有時你錯了,但事情並非那麼簡單。與此同時,你遺傳密碼中的某些與生俱來的東西會讓你用一種特別的方式來看待事情。

卡梅隆:在你拍這部電影之前,寫這個劇本之前,這樣一個堅強的女性人物在你內心中有原型嗎?她是不是出自於你的家庭,是你的祖母嗎?

卡梅隆:這點沒錯。我們僅有的局限就是我們自己的想象力。但如果你去看科幻片在流行文化中的發展歷史,無論出於何種理由,《星球大戰》都堪稱一個重要的里程碑,以至於我們一直都在談論——這種新神話在某種意義上重新塑造出,或者說,實際上是憑空創造出了一種全新的類型片。但就銀幕上真實的畫面感而言,它又是技術上的一個重大的突破,你能嚴格按照劇本,早在技術出現的十年前或者五年前,利用當時可用的手段把它完成了,而且坦白說,它有可能會搞砸。它有可能會是一部平庸的古裝戲,但那些動力十足的飛船——

到了1999年,盧卡斯為他的《星球大戰》前傳三部曲重回導演的席位,親自擔任編劇並執導了:《星球大戰前傳1:幽靈的威脅》(Star Wars: Episode I——The Phantom Menace)、《星球大戰前傳2:克隆人的進攻》(Star Wars: Episode II——Attack of the Clones)和《星球大戰前傳3:西斯的復讎》(Star Wars: Episode III——Revenge of the Sith)。2012年,盧卡斯結束了親身參与這個電影傳奇,他把自己的公司盧卡斯影業(Lucasfilm)以40億美元的價格賣給了迪士尼,也標志著這個系列的電影進入了一個新時代。

卡梅隆:但如果要仔細想想,你用《星球大戰》做了些非常有意思的東西。你創作了一些遙遠的未來或遙遠的過去或遙遠的地方的鏡頭。好人都是反叛者,他們以寡敵眾,對抗高度組織化的帝國。如今我們把這些傢伙稱作恐怖分子。

盧卡斯:後來的咕嚕也來源於此。

12集系列電影《飛俠哥頓:征服宇宙》(1940)的海報。

Flash Gordon Conquers the Universe© Universal Pictures.

卡梅隆:你把它反過來了。

卡梅隆:這是因為我們有一個「大」大腦。由於我們有一個很大的大腦,所以我們在學會走路並趕上部落里其他成員的步伐之前,要花上好幾年的時間。也因此,我們不得不去照看那些什麼都不會幹的嬰兒。

盧卡斯:全套的社會組織機構以及它們的運九*九*藏*書作方式,那才是我真正喜歡的,甚至多過於科幻的東西。我喜歡雷·布拉德伯里,也喜歡阿西莫夫,但我讀的大多都是歷史書。在我10歲剛出頭的時候,我發現學校里教給我歷史——都是些大事年表、大事記——都不是歷史。我認為,歷史要研究的是歷史事件中人們當時的心理,以及當時他們正面臨著的一些問題。他們為什麼要那樣做,他們當時在想些什麼,以及在他們的早期生活中有過什麼樣的變故影響了他們,比如在拿破崙(Napoleon)所掀起的狂潮中,約瑟芬(Josephine)扮演了什麼樣的角色?這些都是歷史的迷人之處。

卡梅隆:是啊,但它絕不止這些,這你也知道。它是一部新神話,它履行了神話在人類社會中所扮演的角色。

卡梅隆:它裏面有一個人工操控和真人表演的功能——這是所有捕捉角色表演的真正核心……我想要一個表演者,我想要這個角色的背後有一個人類的靈魂,無論它是飛翔的生物,還是游泳的生物,不管它是什麼,我們要把它演出來。

卡梅隆:在那些表述中重新定義了善與惡。

盧卡斯:毫無瑕疵的現實,如果你把它擺在首位,就等於你給自己豎起了一面巨大的磚牆,你必須得想法子走出來。再沒有比橡膠衣更能讓我發瘋的東西了,而橡膠又是容易被人一眼看穿的東西。但有一個時期,你要想實現你對外星人的想象,唯一的方法就是做出一套橡膠衣。格里多(Greedo)是一個戴著橡膠面具的傢伙,賈巴(Jabba)是一個橡膠做成的大傢伙。哦,最初還沒有他,最開始時我們把他給放棄了,因為我們想不出該用什麼辦法把他給做出來。我知道我沒法讓一個巨大的橡膠傢伙走來走去,在這個地方我們做出過好幾種設計,但時間和資金都耗不起了。

卡梅隆:但這種聯繫中也有美,也有權力賦予的問題。

卡梅隆:帝國註定會覆亡。它們覆亡的原因經常都是領導的失敗或政府的無能。你有一句很棒的台詞,「因此,民主就是這樣伴著雷鳴般的掌聲,離我們而去的」。這是在科幻的語境中對民粹主義的一種譴責……再繞回到這個話題,太空對很多人來說意味著很多東西。對你來說,它是一張用來創造其他社會和其他文明的空白畫布。對拍攝《火星救援》的雷德利·斯科特來說,它就是科學:我們將會利用科學來走出這個困境。那部電影是在科幻坐標軸上的另一個盡頭。

卡梅隆:沒錯。

盧卡斯:嗯,是吧,同時它也是基於一種觀念——我又要說了,在那些電影里有好多東西都是基於某些社會觀念——但那部電影的主題,我在後來的《美國風情畫》和《星球大戰》也有回顧,是早期我還在上高中時就學到的東西。我上高中時的表現並不怎麼好,我當時經歷了一起車禍,我開始反思自己的生活,我該怎樣來掌控我自己。當然,我就要上大學了,可我認為那似乎也不會給我帶來任何改變。不過,只要你開始向著某個特定的方向前進,就必然會有機會出現,這是世事的規律,你只管向前推進就行。只要你向前推進了,你就會意識到,唯一的局限就在於你的思想。那就是《五百年後》想表達的,你被禁錮在自己的舒適區內,只要你願意你隨時都可以走出來,但你就是不想。你害怕。

盧卡斯:而且還是一個有意思的故事。但總的說來,如果你是一個富有同情心的人,那你就站在了正義的一邊,你的生活也會很美好。立於黑暗面呢,你就變成了達斯·維德(Darth Vader),然後一切都變糟了。

盧卡斯:我愛戈達爾,我也愛黑澤明。尤其是黑澤明,還有費里尼(Fellini)。但遺憾的是,那種環境已經不復存在,那種氛圍消散的方式也令人惋惜。但你發現,要說是在文藝復興時期或是在上個世紀20年代的巴黎,一群受排擠的才華橫溢的人不管出於什麼原因聚到了一起,就會像你那樣做事。他們在同樣的時間、同樣的地點一下子都找到了彼此,他們之所以能相互聚到一起,是因為物以類聚,人以群分。然後所有那些作品就從這裏誕生了。這就好比,20世紀70年代,那是一個多麼偉大的時期,那時的我們就是這樣,我們當時所做的任何事都沒什麼特別的。

卡梅隆:《沙丘》是一個偉大的參照點,因為我認為不少人已經忘記了,在那個時代它曾給我們所有人產生過多麼巨大的影響。

盧卡斯:我們可能不會想養它們。

卡梅隆:我沒發現你已經變成這樣一個不願與人打交道的人了,喬治。

卡梅隆:所以,這部電影非常反權威主義,頗有幾分20世紀60年代反獨裁的意味,但它深藏於一個奇幻故事之中……如果你看看我們國家成立之初,那就是受壓迫者與龐大帝國之間的一場非常高尚的較量。你再看看現在的局勢,美國已經非常自豪地成為這個星球上最大經濟體,以及擁有最強大的軍事力量——從周圍世界很多人的角度看,它已經變成那個龐大帝國了。

卡梅隆:它的主題其實是在擔憂人工智慧終將威脅人類。

盧卡斯:纖原體就是線粒體。

卡梅隆:它也不想讓你成為人類。我很喜歡整個追逐戲終止——

盧卡斯:我覺得《阿凡達》里的每一隻動物、每一隻小蟲子、每一樣小東西,以及每一棵植物都是真的。你相信它是一個真實的東西,它在那個世界里真的有它的用途。我們可能並不了解它,它或許非常怪異,但它看起來就像有它存在的意義。

卡梅隆:普京不久前說過,在人工智慧上佔優勢的國家將會統治世界。但要說起統治世界,這樣的人目前我還一個都不認識。

盧卡斯:我知道我們將來會發現其他生命,而且我也知道它一定會是細菌,我還知道我們將會發現它無處不在。我唯一要說的——也是這整個問題中的關鍵之處——細菌,它們要比我們聰明得多。

卡梅隆:火星非常像塔圖因(Tatooine)星球,它是一個很難生存的地方。

盧卡斯:或當你的電影看起來傻透了的時候你才是錯的。

卡梅隆:是啊,不是嗎?就算E.T.的皮膚不算光滑,他的眼睛非常大。但你等於是在說外貌在我們與他人的關係和對他人的移情反應中起著決定作用。在我們遇到長得完全不像我們的外星種族時,這種因素又會起到怎樣的作用呢?

盧卡斯:你必須去了解那些我們之前不懂的東西。

喬治·盧卡斯在《星球大戰前傳2:克隆人的進攻》(2002)的片場給演員安東尼·丹尼爾(Anthony Daniels)導戲。

Star Wars: Episode II – Attack of the Clones © LucasFilm. Image courtesy of Photofest.

卡梅隆:只有在你的電影賺不到錢的時候,你才是錯的。

盧卡斯:嗯,在越南戰爭期間它就是那個帝國。從二戰後的每件事情上看,我們就是那個大帝國。事實證明,我們從來沒有從大英帝國、羅馬帝國,以及歷史上覆亡的十幾個帝國身上吸取教訓。

盧卡斯:我當時非常幸運,當我在那兒的時候,每個人的思想都挺自由的。那兒有些人會說:「我想拍一些像戈達爾(Godard)作品那樣的藝術電影,」或者,「你喜歡黑澤明嗎?去拍黑澤明的風格吧。接下來嘗試約翰·福特(John Ford)。」他們的思想都很開放。在學院里的某些人看來——我就不提他們的名字了——藝術范兒就得是這樣。當我還在電影學院時,我的感覺是拍什麼都行,給我商業廣告,我就能拍廣告。因為我熱愛傳媒,我喜歡玩這些。

盧卡斯:回想當時,我常常說,說到底這意味著是我們只是汽車或者說交通工具,載著威爾人四處旅行……我們是他們的航船,而纖原體是管道。纖原體是那些與威爾人交流的生物。威爾人,照一般意義來說,他們就是原力。

盧卡斯:他們會說,當然了,我們已經見過那些東西了。現在我們必須要做的事情就是讓它們變得實用。但它們看起來是什麼樣子我們已經知道了,而它們之所以看起來是那種樣子,是因為搞這些的人都是些藝術家。

盧卡斯:我們這裏的系統出故障了,實際上我們還可以修復它。如果我們去了土星的哪個衛星上,或者其他什麼地方,我們就一定得學會適應那裡的環境——那會讓我們對周圍的環境加強注意,而不是心安理得地予取予求。你會意識到每件東西與每件東西之間都是相互聯繫的,一旦某個東西出問題了,那就像毛衣上的線頭被扯出來了一樣,一切都會分崩離析。

盧卡斯:當你深入其中,它就超出了神話和講故事的範疇,它也超越了科學的範疇。它所進入的是一個極其神秘的領域,對此我們還無法解答,那就是哲學。我會避開宗教的成分而稱它為哲學——它就像一個上面被打了很多小孔的巨大的罐頭盒子。

卡梅隆:你說的是有生源說(panspermia),這種思想認為生命可能起源於地球並傳播到了其他地方,或者可能起源於火星,比如說被小行星撞擊后,飄落到這裏。

盧卡斯:那正是《五百年後》所要表達的東西。這部影片的宣傳語就是「未來已然來臨」。當我終於開始做《星球大戰》時,我把這個故事放到了一個很遠、很遠的星系裡,時間定在了很久、很久以前。因為一旦你說它與我們之間有關聯,人們就開始坐不住了。但如果在你看它的時候,你能把它當作完全遊離於我們所了解的這個世界之外的東西,你就能毫不抵觸地接受那些信息,甚至會對它有幾分欣賞,但信息其實還是那些信息。

卡梅隆:你推動了這項技術。在《星球大戰》之前,動態控制還不存在。

盧卡斯:那只是技術層面的解釋。更重要的,因為我們的樣子可愛、美好。

盧卡斯:其中一個問題,說到底,是你可以寫出一部科幻作品,但你無法把它拍成電影。你能寫出來,你能描述出各種各樣的東西來,但你接下來會問,那些東西實際看起來會是什麼樣子呢?你可以把它畫出來,然後說:「嗯,這個樣子挺不錯,但它怎麼才能運作起來呢?說實話,那些腿都長得太細了,它們支撐不起任何東西。」它看起來挺酷,接著,你就會運用真正的科學開始認真考慮它的可行性。但是在一部電影里要把它做出來是非常、非常困難的,做出它技術上還達不到。科幻的無形障礙就是技術,因此,我們又得想辦法去超越庫布里克已經到達的極限。

盧卡斯:與星空建立起的一種神秘聯繫,我們一直都對這些感興趣,那裡的一切都是怎樣運行的?它究竟是什麼東西?它就像我們頭頂上的蓋子,而我們都身處於一個小小的咖啡罐子里,每當我們仰望星空的時候,我們都會問,「那究竟都是什麼東西」?

卡梅隆:太空是一個你想讓它變成什麼它就可以變成什麼的地方,我一直都在思考這種觀念。它是一個可以讓我們把我們的幻想、創意,以及我們的社會投射到那裡的浩瀚的未知領域。我們既可以利用它搭建出一個完整的異域文化,又能把我們需要解決的問題直截了當地擺在那裡。一方面,我們有像《2001:太空漫遊》和最近很火的《火星救援》這樣的硬科技電影,說明人們還是非常關心太空旅行遇到真正問題時的解決辦法,也非常關心它將會給我們人類帶來什麼樣的作用的;而在科幻坐標軸的另一端,那裡有能讓人盡情釋放想象力的更大的空間。對這個問題,你怎麼看?

《星球大戰前傳1:幽靈的威脅》(1999)的首張電影海報。

Star Wars: Episode I – The Phantom Menace © LucasFilm and 20th Century Fox. Image courtesy of Photofest.

卡梅隆:那裡面提到的雲中之城與之前阿里斯托芬(Aristophanes)作品中的一模一樣。這種在天空中閃閃發光的城市的創意多少也是流傳已久的東西。

盧卡斯:它們會非常有用。它們將來會給我們開車,會把我們的生活變得更美好。一旦它們開始自我複製了——這樣的故事我們不知聽了有多少遍——很可能就是你出故障了。這個故障,怎麼說呢,你才是所有問題的「始作俑者」。比如,巨型計算機得了頭疼病,開始四處殺人。但更可能發生的情況是,它們所服務的人類會指使它們變壞。一台機器如果不是有了故障,它本身是不會得變邪惡的。而我們必須教會它們去同情別人,我們必須認識到,如果我們教會了它們相互同情、相互幫助和相互友愛,這個世界才會更好。這全得靠人類自身,但人類就是不夠聰明。