詹姆斯·卡梅隆對話吉爾莫·德爾·托羅

卡梅隆:我認識很多的驚悚片大師——你當然是在那個金字塔的頂端了——但他們本人好像都膽小得像貓咪一樣。他們是在把自己的恐懼投射到其他人身上。要是能把你們嚇住了,我自己就會感覺好過一點。

卡梅隆:心靈感應算是什麼呢?它算是一種超自然力量,還是——在科幻的語境里,可以被視為某種科學尚不能解釋,但正在努力研究的東西?

卡梅隆:這個故事里的主人公是唯一一個捕獵他們的人。「他們」是那個倖存下來的社會,所以「他們」變成了主流社會。他們害怕他,他才是他們夜裡的夢魘。這的確是天才手筆,而且我認為在改編的電影中他們都沒抓住重點。

卡梅隆:那樣的一種升華體驗與《2001:太空漫遊》的主人公變成了一個星際嬰兒的體驗別無二致。

卡梅隆:《我是傳奇》的成書時間是20世紀50年代早期,後來它又被多次改編。我認為電影《地球最後一人》(The Last Man on Earth,1964)是一次改編《我是傳奇》的嘗試,而隨後的電影《最後一個人》(The Omega Man)顯然也是。

卡梅隆:這不就是那本書和那些電影所問的嗎?

吉爾莫:是這樣吧。我想很多人都幻想著如果一切都終結了,事情也就變得更簡單了。法制、道德,所有這些價值觀都土崩瓦解了。你基本上是獨自一人在面對這個世界。

吉爾莫:或者像《魔幻屠龍》(Dragonslayer)里叫作「維密斯拉斯科」的龍那樣,在電影里它被充滿美感地解釋為同類中唯一僅存的一隻。

吉爾莫:我與他完全是一種心有靈犀,我立刻感受到了一種親情。我當時想,我能信任他。我是說,對於在天主教環境中長大的我來說,很多的宗教人物都似乎遠遠比不上弗蘭肯斯坦的怪物。我經常說,像聖保羅,是在去往大馬士革(Damascus)的路上找到了耶穌。我當初是在星期天的電視上看到了《弗蘭肯斯坦》。但它在情感上對我影響是非常巨大的,那是我人生的轉折。

卡梅隆:所以,到了今天,它來自核輻射、基因工程、機器人技術——我們的怪物來自太多不同的地方。從前,我們的怪物來自民間傳說、神話、惡魔和超自然的世界。那麼,《弗蘭肯斯坦》應該歸到科幻坐標軸的哪一個點上呢?

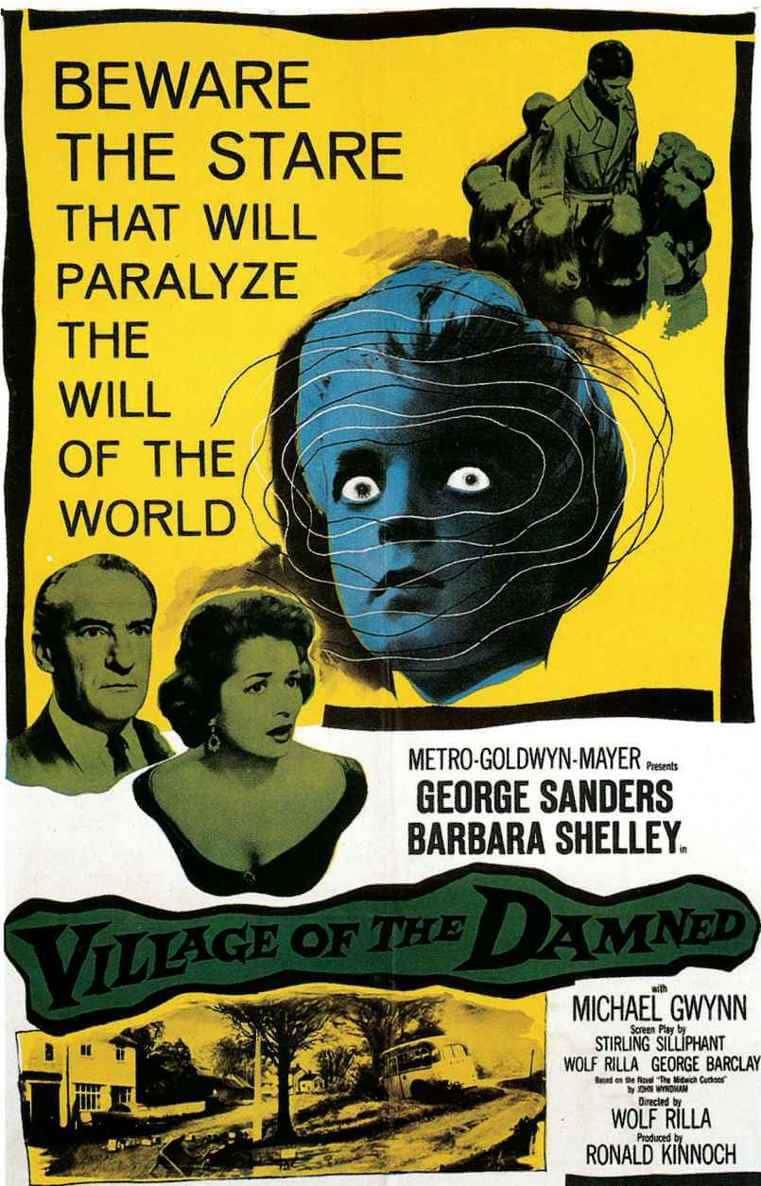

卡梅隆:在某種程度上它有點經驗主義。你能夠感覺到可能有某種儀器可以探測到它。就像電影《遭詛咒的村莊》(Village of the Damned),這意味著它只能是科幻而不是恐怖。

卡梅隆:當然了,所有這些東西都是在討論我們的擔憂、我們的幻想和我們的恐懼,同時它也被當作一種逃避,一種安全的夢魘。當你在凌晨3點鐘獨自守著自己的噩夢時,你並不安全。但如果你去一家電影院,你是安全的,你的身邊有很多人。

吉爾莫:應該是這樣,這應該屬於超自然的東西。《活死人黎明》(Dawn of the Dead,1978)中有一個關鍵片段,演員肯·弗里說:「當地獄中已沒有多餘的空間時,死人就會在地面上橫行。」說起吸血鬼,如果你追溯它的源頭,吸血鬼傳說都是屍體復活的故事,很多情況下是被一種惡靈附身,有時也因為自殺。但它裏面總有一種純宗教或純靈異的成分。

卡梅隆:怪物不是邪惡的角色。邪惡的角色看起來總是非常像人,其實就是人,但內在是一頭怪物。這與外表無關,有關於靈魂和心靈。

吉爾莫:那就像一場競賽,一場狩獵項目。如果你回頭讀《我是傳奇》,你會發現麥瑟森有著令人難以置信的智慧和深刻。像《奇怪的收縮人》(The Incredible Shrinking Man)這樣的一些作品,會帶著你來到一個存在主義的精彩瞬間,小說的主人公任由自己處在一個冷漠的世界中。他是如此的渺小,以至於讓他理解了那種渺小中的偉大。他超越了自己,超越了他在這個世界中的位置。

吉爾莫:他是他們晚上給孩子們所講的故事里的那個怪物。你前面所說的那些科幻中所提出的問題和質疑——我們是什麼,是什麼使我們成為人類,從何時起我們開始融合成一個社會的。麥瑟森就是這樣做的。

卡梅隆:所以它是多種原型動物的混合物。

吉爾莫:你說了我們創造這些怪物是有綜合原因的,那是為了警告我們自然世界里有潛在的不利因素,這一點沒錯。我讀到過一個證明——書名我已經不記得了——但我在某處讀到過這樣一種說法,龍的傳說之所以全世界都有,是因為它是類人猿的三個主要捕食者——蛇、貓科動物和大型猛禽的綜合體。

吉爾莫:這是一個既清楚又令人困惑的問題。因為我認為《弗蘭肯斯坦》這本書所拷問的一些精髓問題是與精神方面有關的,也是與存在主義有關的。這個故事中有一點彌爾頓(Miltonian)式的成分:裏面的那個造物在質疑他的本性,他存在的意義是什麼?這個世界存在的意義是什麼?他質問的是善與惡的問題,是存在價值的問題。但發動機是科學。

吉爾莫:決定是體現意志的行為。那種存在與人類的不同之處就在於意志的不同。

吉爾莫:那具巨人屍體……

吉爾莫·德爾·托羅導演的影片《環太平洋》(2013)的先行電影海報。

Pacific Rim © Legendary.

吉爾莫:當然了。你看,在你理解了從來沒有異類,所謂異類一直都是我們自己的那一刻,你就理解了人類的本質。我認為,總是利用異類的表象來製造驚悚,將會永遠把觀眾與真正的人性本質分離。我認為「非黑即白」作為一種虛構情節的形式用在恐怖故事中非常棒,尤其在某些特定類型的恐怖故事中。但我所感興趣的虛構情節是那種處在灰色地帶的,能驅動我的總是這樣的東西。

卡梅隆:那才是怪形的真正面目。它就像是一種病毒——儘管是非常神通廣大的一種。它居住在那些身體里,竊取了他們的記憶和他們的情感。

吉爾莫:吸血鬼可能會回來踢它們原來鄰居的門。而東歐傳說里的這些東西更滑稽——有些吸血鬼會回來踢人屁股,是真的踢屁股;另一些則會回來吸人血。而這些原初吸血鬼神話中的迷人之處或可怕之處就是,它們第一個回去的地方是它們原來的家庭。就是說一個父親會回來把他的兒子、女兒以及他的妻子都變成吸血鬼。然後它們會就此蔓延開。但麥瑟森作品的美在於,他把這些拿來與科學混合在了一起。蘇西·麥基·查納斯(Suzy McKee Charnas)有一本了不起的小說,叫《吸血鬼織錦》(The Vampire Tapestry),書中也講了一個非常精彩的吸血鬼故事。我認為這些作品中都存在類型重疊,但故事卻變得更有趣了。

卡梅隆:當時他們一定在大笑,就是UFO上面的那幫傢伙。

卡梅隆:還有當他被激|情所撩撥時,他和那女孩在一起所表現出的恐懼。

卡梅隆:給我說說你的UFO。

《血族》第2季的海報。

The Strain © Fox Network.

卡梅隆:你已經拍了兩部科幻電影。一部是《環太平洋》,這是一部裏面有機器人和怪獸的標準的科幻片。這是你的影片里最具科幻色彩的一部了,對吧?還有你的新電影《水形物語》,這一部就一言難盡了。

吉爾莫:如果你將恐怖奇幻公式化了,基本是這種情況,如果你的女兒只剩下15分鐘了,在這15分鐘里你可能經歷的是最糟糕的劇情。而你會想盡一切辦法去營救,去保護,或去治愈,盡一切努力。

卡梅隆:非常像西部拓荒時期。

吉爾莫:吸血鬼的傳說在每一種文化中都有源頭。你會發現有希臘吸血鬼、東歐吸血鬼、日本吸血鬼、菲律賓吸血鬼。存在的種類繁多,起源也各有奧妙。我有我自己的推測,這是一種虛構的動物,像龍一樣存在於每一種文化中。我的推測是,在某個時期人類也和猿一樣會同類相食。而這種恐怖的互相為食需要有一個神話來解釋。我認為狼人和吸血鬼都是出自這種需要,把過去或當時的那種強烈的慾望具體化。

吉爾莫:在各類童話故事和恐怖故事中,同樣的故事往往有兩種版本:一種是捍衛我們在這個世界中的地位的,另一種卻是質疑它的。你所談到的那種就是在捍衛我們在這個世界中的地位。這裏面有聖喬治屠龍的故事,有人類征服大蟒怪的故事。人們會說,「我們又一次變得至高無上」。歸根到底,這是在講我們在這個世界中的地位的,凌駕于萬物之上等諸如此類。另一種類型則是最無法無天、最反傳統的怪物故事版本。再說一次,因為它是站在一種超自然的、超越人類的角度,所以允許我們去質疑那些彰顯人類的東西。

卡梅隆:好吧,但那是一種宗教方面的詮釋。

吉爾莫:還有《天外來色》(The Colour Out of Space)。

吉爾莫:嗯。這部電影所講的是,我們能從異類的身上認識我們自己。在《環太平洋》中,我喜愛的東西非常明顯,在我們所能想出的殺死25層樓高怪物的無數個解決方案里,有一個恐怕是最不可能被採納的方案:「讓我們造出25層樓高的機器人」。它來自我的一種畸形偏好,這是我孩提時代被數十年的精彩日本動漫熏陶出的,基本上與京都或東京的隨便哪個日本孩子所受的熏陶是一樣的。我認為應該還有第三種類型,它與其他那兩類構成了三位一體,那就是奇幻。例如《星球大戰》,《星球大戰》到最後講的就是巫師、公主和年輕的農夫。

《瘋狂山脈和其他詭異故事》的封面,這本H.P.洛夫克拉夫特的合集由巴諾公司出版。

卡梅隆:但存在主義問題在科幻作品中也佔有非常大的比重。我們是誰?為什麼是我們?意識是什麼?靈魂是什麼?人類本質上是什麼?你同意不同意這樣一種觀點,就是有一個科幻作品的坐標軸,一頭是毋庸置疑的科幻,中間是一個過渡地帶,你可以把科幻加恐怖的作品放置在這裏,然後再往另一頭走,應該就是無可爭議的恐怖了?

吉爾莫:這是一種符合科學的解釋,至少是符合動物學的。導演馬修·羅賓斯(Matthew Robbins)所想出的創意是,這隻龍並不能控制火焰,它噴出的基本上是反上來的胃酸……這種手法實在是太漂亮了,因為我認為這才是一種符合常理的姿態。動物學是一門科學,你能做到科幻和奇幻的兼顧。

卡梅隆:你是不是覺得這東西太令人失望了?

約翰·卡朋特導演的電影《怪形》(1982),庫爾特·拉塞爾(Kurt Russell)扮演的R.J.麥克雷迪。

The Thing © Universal Pictures.

吉爾莫:還有協作。

吉爾莫:科幻和奇幻的混種是不太常見的。

詹姆斯·卡梅隆:你是一個喜好恐怖故事的傢伙,每次我倆談論這方面的話題,你都是這麼告訴我的。問題是,要說起恐怖和科幻之間的重疊區域,你認為在哪裡?

卡梅隆:我認為如今有一種根深蒂固的焦慮是,科學和文明不會拯救我們,也不能解決我們的問題。

吉爾莫:是的。這絕對是噩夢,這就是純粹的恐怖加科學。但所有這些生命循環、這些由先天決定的生命循環,是我們在創造怪物時所想象的。說到底,我們是在參考了已經存在或許早已存在的東西來設計怪物。

吉爾莫:我豈止是尖叫了——不是有這麼一句俗話嗎,「嚇得鑽到了座位底下」。當時那可不是一種修辭手法,我是真的鑽到了座位底下,而且還對我爸爸說:「等這段過去了,你拍一下我的肩膀。」

卡梅隆:但克蘇魯神話……

吉爾莫:是一種對科學的歪曲,也是人性中的那種極其的狂妄自大和那種不可一世的表現。我們在故事開頭看到的那位船長,他的狂妄自大也與維克多·弗蘭肯斯坦如出一轍,他試圖挑戰自然秩序。後來通過那個故事,那位船長吸取了教訓,終於學會了謙遜。我的確贊同你把它稱為恐怖故事,因為說到底這是一個屍體復活的故事,或者不如說是裏面還混雜了人類的、動物的一堆屍塊——觸目驚心。然而其中一直存在這樣一個問題,這個問題問得很漂亮:在拼湊成他身體的所有部件里,是哪一部分承載了靈魂?

在詹姆斯·惠爾1931年的經典恐怖片《弗蘭肯斯坦》中,鮑里斯·卡洛夫所扮演的弗蘭肯斯坦的怪物。

Frankenstein © Universal Pictures.

吉爾莫:非常失望。我無法描述我倆當時的那種恐懼。像那樣的感受我還從來沒有過。可能在瞬間我感受到的是敬畏,然後感到害怕,我就像是一隻面對著一輛坦克的狗一樣。我們尖叫著爬進了汽車,異口同聲地說:「踩下油門,一路上都不要停!」然後我回頭看了一眼,那個UFO正在後面跟著我們。等我再回頭時,它已經不見了。當時就是這樣。

卡梅隆:還忽略掉了一個東西,那就是部落主義。如果你是我們部落里的成員,就沒問題。如果你是其他部落里的成員,我們之間就會有衝突。

吉爾莫:是這樣。而妙就妙在從《瘋狂麥克斯》到《瘋狂麥克斯2:公路戰士》這個過程中所發生的事情與從《異形》到《異形2》的如出一轍。它們都是續集電影不僅將原故事繼續向前推進了,而且在類型上變得與前集電影完全不同。

吉爾莫:這是一種本能的欲求,我想……我們可以這樣來理解它,它幾乎是隨著20世紀工業化和都市空間的複雜化新生出來的一種欲求。實際上它正是誕生於這一時期。曾幾何時,我們從遍布世界的小村莊、小城鎮逐漸積聚到大都市裡,並使它日趨完善,而政府要通過立法來限制你的行為時,這種幻想就爆發了。每個人都說,「讓我們去一個更簡單的時代吧」。因此它不是過去,它是未來。

卡梅隆:所以,這是一種科學的解釋。

吉爾莫:是當你還停留在最原始的哺乳動物水平上時,你需要去害怕的那些東西的綜合。為什麼現在我們還需要這個?是因為如今日常生活中的恐

九_九_藏_書怖同樣令人難以置信。死於癌症、政治的腐敗、人性的幻滅、戰爭、飢荒。你需要通過某種方式把它們盡情地釋放出來,並拿出一種解決方案,讓你能在兩個小時、六個小時或數月的時間內,在或長或短的影視作品中通過戲劇化的方式把它們解決掉。這樣做毫無風險,但卻能使你通過怪物把它們盡情表達出來。

吉爾莫:H.P.洛夫克拉夫特(H. P. Lovecraft)有時也嘗試科幻恐怖題材。

卡梅隆:它是一部科幻經典——我們在太空里,我們與全體船員乘坐一艘宇宙飛船上,在另外一個星球上——同時又是一部純恐怖片。本我性強烈,從H.R.吉格爾的設計等一些元素看,又非常具有性心理方面的隱喻性。

吉爾莫:沒錯。在那本小說里有這樣一個片段……或許要算是這本書中最棒的部分之一了,那是純粹的恐怖。因為恐怖的實質就是,本應存在的東西結果卻不存在,或本不應該存在的東西結果卻存在。你可以把這部恐怖經典里的其餘部分都按這個標準來劃分。那個片段的美就在於將維克多變得非常有象徵性,非常的弗洛伊德,就在他設法激活了那個造物之後,他去睡覺了。他正在沉睡中。正如弗朗西斯科·戈雅(Francisco Goya)所說,「理性沉睡,心魔生焉」。他正在沉睡的時候,感覺有某個東西正在看他。醒來后他發現看他的正是那個造物。此刻的美就在於它的恐怖:那本不應該存在的東西結果卻存在了。

卡梅隆:後來的很多電影試圖把它拍成一種疾病,一種病原體,或某種可傳播的東西,圍繞著它創造出了一系列俗套的情節。如果你被咬了,它就會進入你的血液併流遍全身,諸如此類。但如果你仔細想想,那一定挺恐怖。因為你那時遇到的是一具已經完全腐爛卻又活蹦亂跳的屍體,它的身體里本已經不可能有任何新陳代謝了,也不可能有任何肌肉組織了。一定是某種超自然力量在驅使它行動。

卡梅隆:它之所以超自然,是因為我們並沒有證明心靈感應能力存在的證據,沒有確鑿的證據。

卡梅隆:有人引用過你的話,你說《弗蘭肯斯坦》就是你的自傳。你是弗蘭肯斯坦製造的那個怪物呢,還是你就是弗蘭肯斯坦本人?

羅伯特·A.海因萊因影響深遠的科幻小說《星際傘兵》的封面,由王牌圖書出版。

卡梅隆:但如果讓我們歸納一下的話從《弗蘭肯斯坦》到所有怪物,在某些方面存在著一種共鳴——我們在外星人題材的科幻影視和科幻小說中都能強烈地感受到這一點,起初是厭惡和恐懼,後來我們明白他們內在的某些東西都和人類非常相似。我們學著與他們產生共鳴。與此同時,我們又看到有些人是多麼懼怕他們,甚至嘗試攻擊他們,殺死他們。你不認為這也是怪物電影的一大類嗎?更具體來說是科幻片的一個類型?我認為它的趨向是少一點驚悚。

在這裏,德爾·托羅與卡梅隆——這兩個有著26年交情的老友——要坐下來進行一場深度談話,詳細探討恐怖、科幻和奇幻之間的相互影響,探討瑪麗·雪萊的那部充滿哲學思辨的不朽巨作《弗蘭肯斯坦》和1931年據其改編的電影,以及德爾·托羅最近與UFO的一次不期而遇。

《遭詛咒的村莊》(1960)的電影海報,這部電影改編自小說家約翰·溫德姆(John Wyndham)的《密威治的怪人》(The Midwich Cuckoos)。

Village of the Damned © MGM.

卡梅隆:沒錯。一種「誤入歧途」的科學。

卡梅隆:要說起絕大多數的怪物電影——當然主要是20世紀30年代和 20世紀50年代居多,在20世紀70年代和80年代的反主流文化電影中也有一少部分——你到最後都把怪物殺掉了。你勇敢地面對恐懼,然後戰勝了它。你用聰明才智、意志力、勇氣、勇敢和信念——總之不管是什麼,最後殺掉了它。我認為我們創造出怪物的目的就是為了最後消滅它。

《弗蘭肯斯坦的新娘》的電影海報,這部電影是導演詹姆斯·惠爾於1935年為他那部大賣的怪物電影所拍的續集。

The Bride of Frankenstein © Universal Pictures.

卡梅隆:所有恐怖的東西都存在於昆蟲的世界里——身體里的寄生蟲長大后破肚而出,並控制了宿主的行為。有一種被真菌感染的螞蟻會被這種真菌所控制,它們會爬到非常高的樹頂上去,然後在那裡的葉片上織出一張網,並把自己留在裏面,不久螞蟻的頭部會生出很多孢子,這些孢子會隨風四處擴散。是真菌讓螞蟻做出爬到樹頂上去的異常行為,從而使真菌得以繁殖了。

卡梅隆:《怪形》結尾部分的精彩就在於最後只剩下他倆了,而且他們也快要死了。

卡梅隆:核子時代,對吧?的確,科學創造出來的某種更巨大的東西,某種能毀滅一座城市的東西。它作為一種科幻的新神話出現在日本一點都不奇怪,畢竟那裡曾真的被核武器轟炸過。

吉爾莫:顯然它屬於奇幻。我認為它的第三類特徵很明顯,你希望有什麼東西就把它實現,魔法故事是那部奇幻的主體,而且它的宇宙觀里還包括精靈、食人魔和巨怪。

《環太平洋》中的可怕怪獸——刀頭獸的概念創作圖,由吉爾莫·德爾·托羅描述,艾倫·威廉姆斯繪製。

Pacific Rim © Legendary.

卡梅隆:你認為馬里奧·巴瓦(Mario Bava)1965年的電影《惡魔星球》(Planet of the Vampires)呢?這部電影直接催生了《異形》,不是嗎?你在一個外星星球上登陸,那裡有一艘墜毀的宇宙飛船。

吉爾莫:我完全同意。而且在中間的混雜部分,你的作品幾乎可以是無所不包的,就像《異形》(1979),它力求成為一部「鬼屋」加「怪物」的電影。

吉爾莫:我想這在其中要佔很大一部分。另一部分是我在社交媒體上看到的一個活躍的悖論,社交媒體中的話語都被嚴格控制,觀點都是被嚴格劃分了陣營的——話語都是被加工過了,甚至受制於法律,以至於處在灰色地帶的個人幾乎都無法生存。在這樣的環境中你無法生存。與此同時,我認為我們從前內心暗藏的怒氣並不比現在更多。這兩種東西——凌駕于個人自然存在與社會存在之上的社會上層建築所導致的個人對自身及對社會的怒氣,以及我們對異類的憎惡——製造出了這種衝突。這是一種矛盾——彼此對立的兩種力量可謂是勢均力敵、火力相當。我想要調和這種矛盾只有一種可能性,那就是幻想一切都將終結,我們的怒氣將壓倒一切東西,然後我們孤獨地站在世界面前。

《飛碟入侵地球》(1954)的電影海報。

Earth vs.The Flying Saucers © Columbia Pictures.

《瘋狂麥克斯》(1979)的電影海報。

Mad Max ©MGM.

吉爾莫:但在文學作品中確實有一些實例。我一下子想起了丹·西蒙斯那本講一個具有強大心靈能力的部落的書:《魔鬼在你身後》(Carrion Comfort),書中用其中這樣一種特質杜撰出了一種類似吸血鬼式的設定。話說回來,最終的解釋不會和神靈或宗教有關。意思是,即使沒有證據,對心靈感應的最終解釋也不會來源於恐怖或奇幻。

吉爾莫:是的,當我們還是遊牧部落的時候。但當我們定居下來以後,我們需要開始編纂這個世界。我們需要解釋,太陽為什麼會升起?月亮在進入夜晚之前待在哪裡?我們創造出了一些非人類的實體,我們創造了神祇,我們創造了怪物,我們還創造了惡魔並把這些概念編排成一個完整的體系。哲學中的很多抽象概念你都能使它具象化——《弗蘭肯斯坦》中就有體現。你可以在小說中體現出造物被冷漠的創造者所拋棄的概念,可以在哲學條約中體現出來也同樣可以在小說中體現。所以怪物很適合用來體現抽象概念具象化成的實體。哥斯拉就是對核攻擊的焦慮和恐懼的具象化。

吉爾莫:是這樣的,但也是精神方面的。這就像一具生物的遺體可以證明一種活生物樣本的存在一樣。以此類推,我認為怪物可以證明另類的存在,並因此使我們敞開心扉,進入一個更為廣闊的宇宙。而且我認為這就是為什麼當我們開始重新解釋這個世界的時候,當我們曾是遊牧部落的時候,我們所講的故事都是有關自然循環的。

吉爾莫:把殭屍作為一種角色並拿它來講故事是喬治·羅梅羅首創的,而這裏面的意義有很多重——不同的時代的殭屍所代表的東西是不同的。羅梅羅把它作為一種反傳統的、無政府主義的真實寫照。直截了當地說,那就是我們。他在《活死人之夜》中更自然地表達了,這就是我們社會的組成。大家都認為那是在講越南戰爭時期我們正在互相殘殺的事實。在《活死人黎明》中,他又改變了殭屍所代表的內涵,並且說,那就是我們,我們就是那些在商場中購物的殭屍。真的挺無厘頭的,我們就是消費者,只不過消費的對象從商品變成了人肉。隨著時間的推移,殭屍所代表的東西一直在變,而如今,我認為殭屍模式所反映的我們內心中的某種焦慮,其實就是我們對怪誕異類的那種強烈恐懼。它從一個陣營的神話變成另一個陣營的神話。活命主義者的夢想是有大災難發生,至於真的發生了,就開始獵殺異類,在我看來那又變成了某種競賽式的表演,這特別具有象徵性。大家把早期羅梅羅的那些同理心和批判的成分都丟光了,你明白嗎?

卡梅隆:為什麼殭屍電影還有像《行屍走肉》(The Walking Dead)這樣的電視劇現在變得這麼流行?

卡梅隆:除了《異形》,我當時聽到的是一片尖叫聲。我是在1979年的首映之夜看的這部電影,當時是在一個很大的影院中放映,觀眾尖叫得實在太厲害了,甚至把他們手中的爆米花都扔了。

卡梅隆:你尖叫了?

卡梅隆:你怎麼看奈傑爾編劇的《火星人襲擊地球》(Five Million Years to Earth 又名Quatermass and the Pit)?在這部電影里,他們是在打著科幻的旗號來解釋我們想象中的魔鬼和惡魔。

《最後一個人》的電影海報,這部1971年的電影改編自理查德·麥瑟森的小說《我是傳奇》,主演是查爾頓·赫斯頓。

The Omega Man © Warner Bros. Image courtesy of Photofest.

卡梅隆:你說的是兩萬年以前的我們。

卡梅隆:《怪人》曾被算在另一位導演頭上。

卡梅隆:你也可以說是怪形使我們變得更有人性,使我們心甘情願地做出犧牲。怪形不會為其他人自我犧牲,但庫爾特·拉塞爾所扮演的麥克雷迪會。在他炸掉那艘船的時候,他就知道他以後要困在那裡了。他這樣做是為了更崇高的目的,為了全人類的生存,把那怪物重新扔回冰天雪地里。

吉爾莫:從來都沒。

卡梅隆:但說到底你是在用科幻的外衣來裝扮奇幻,不是真正在迎合科幻中的那些原則。

吉爾莫:但現實生活中就存在著大量擬態的例子,不僅僅是擬態,還有擬態並攝食。那就像是一種精神疾病。有些昆蟲會潛伏到蟻群里去——它可能會是一種擬態螞蟻的甲蟲,它有著螞蟻的形態,散發出螞蟻的氣味,但它以螞蟻的幼蟲為食。有很多令人難以置信的例子真的很恐怖,但這就是它們的天性。

吉爾莫:「我們可把這兩個小胖子給嚇壞了!」但故事到此為止了。那東西很讓人失望,但它當時可真是氣勢非凡。

卡梅隆:我得承認我們所生活的時代充滿了對核能、潛伏的病原體等此類東西的焦慮——所有這些我們過去與之打了五六十年交道的東西,正逐漸顯現在那些后啟示錄中。我得承認每個看這些電影的人都相信,他們會成為千萬人里挑一的那個倖存者,他們會在曼哈頓找一間有鐵門、有基本生活物資的公寓躲起來。的確,儘管你得用槍幹掉個把殭屍,但這種生活實際上還滿不錯的。

吉爾莫:大多數時間我認為心靈感應應該算是科幻里的某種形態。

吉爾莫:我認為需要一些超然的東西存在,這些將告訴你宇宙要比你所想象的更浩瀚無邊。我53歲了,在這53年裡我只見過一次UFO,但我畢竟有過這樣的經歷。所以毫無疑問,在我的思想裏面存在著某些比報紙頭條還要更大、更複雜、也更有趣的東西……因為能證明天使存在的唯一東西就是惡魔。

吉爾莫:還有《變種DNA》。

吉爾莫:而且我們不知道其中的一個是否就是那個怪形,但是孤獨一人更糟糕。他倆多少是在相互做伴。所以人們會問:「你認為他倆都是人類嗎?還是你認為其中一個是那個怪形?」卡朋特的這部電影總是讓我非常著迷,因為那個怪形所做的不僅僅只是模仿外形。它還能抑揚頓挫地講話,它說起話來就像一個真人角色一樣。記憶——這東西還擁有記憶。像《天外魔花》一樣,大量的入侵故事里的入侵者在情感上的設定都是空白。但在這裏,這就是最讓我著迷的東西,在我看來結尾部分使這部電影更加深刻了,我喜歡想象他們中的一個就是那個怪形。而這隻怪物甚至在想,這是最後一個了,我倆今後要彼此做伴了。這使這部電影充滿了存在主義哲學色彩。

卡梅隆:我真的想要一個更好的設計師。

卡梅隆:《超越時間之影》(The Shadow Out of Time)就是科幻小說。

卡梅九-九-藏-書隆:對了,還有協作。在《水形物語》中,你並不想殺掉那隻怪物。

卡梅隆:也因此,我會更傾向於把《最後一個人》和那部新拍的《我是傳奇》放到科幻片類型里,《活死人之夜》仍屬於恐怖片。但那種把殭屍歸因於一種病原體的電影——比如,《殭屍世界大戰》(World War Z)——也要算科幻片了。

卡梅隆:它是一部用機器人和太空飛船裝扮起來的經典奇幻。沒人會把《指環王》稱為科幻片,它可是旗幟鮮明的。

吉爾莫:我也會這麼劃分。同樣地,在你把恐怖的「發動機」從靈異或宗教的元素改變或替換成科學的那一刻起,作品的類型也就變了。我們在《血族》中所進行的嘗試是一種根植于科學的敘事——通過科學來解釋恐怖。然而到了最後,就我而言又不得不回到宗教上去,我們又回到了聖經時代。

卡梅隆:但在《最後一個人》中他們差點就做到了,因為他們進入了那個由那些人組成的社會,知道他們有多麼怕他。還有他是怎樣成為這種傳奇怪物的。

吉爾莫:是這樣的。我的意思是它把生活方式給簡化了,而且之所以它是一種非常男性化的幻想,是因為它是對一個男人的真正度量。世界末日的生活,不正是你一個人可以擁有一座超市的幻想嗎?不正是你以狩獵為生的幻想嗎?你不必再依賴任何上層建築。你不必依賴警察、軍隊……這是一種非常自由主義的幻想,一種非常偏向紅州共和黨式的幻想。

卡梅隆:在巴厘島,人們通過一種叫作歐哥歐哥節(Ogoh-Ogoh Festival)的節日來達到這樣的目的。他們會花很多工夫做出一些巨大的惡魔形象,再把它們燒掉,這樣他們就能太平一整年。我想很多的恐怖電影其實就是在燒掉「歐哥歐哥」——在驅魔。

吉爾莫:而且通過這種方式,怪物也反映了它們被創造的那個年代的思潮脈動。

卡梅隆:把人類良知統統扔掉。在一部戰爭電影中,當你與其他人類殊死搏鬥時,你的心中還必須存有一絲良知,儘管他們的意識形態與你不同。而在一部殭屍電影里,你就不必有了,那只是一種沒有內疚感的暴力宣洩。

吉爾莫:是的。我們一說起電影《怪形》,就得說到它的兩個要素。第一個是約翰·W.坎貝爾的原作小說《誰去了那兒?》,這本書在很多方面又是在H.P.洛夫克拉夫特的《瘋狂山脈》基礎上的改編。第二個是首部改編電影,霍德華·霍克斯的《怪人》。

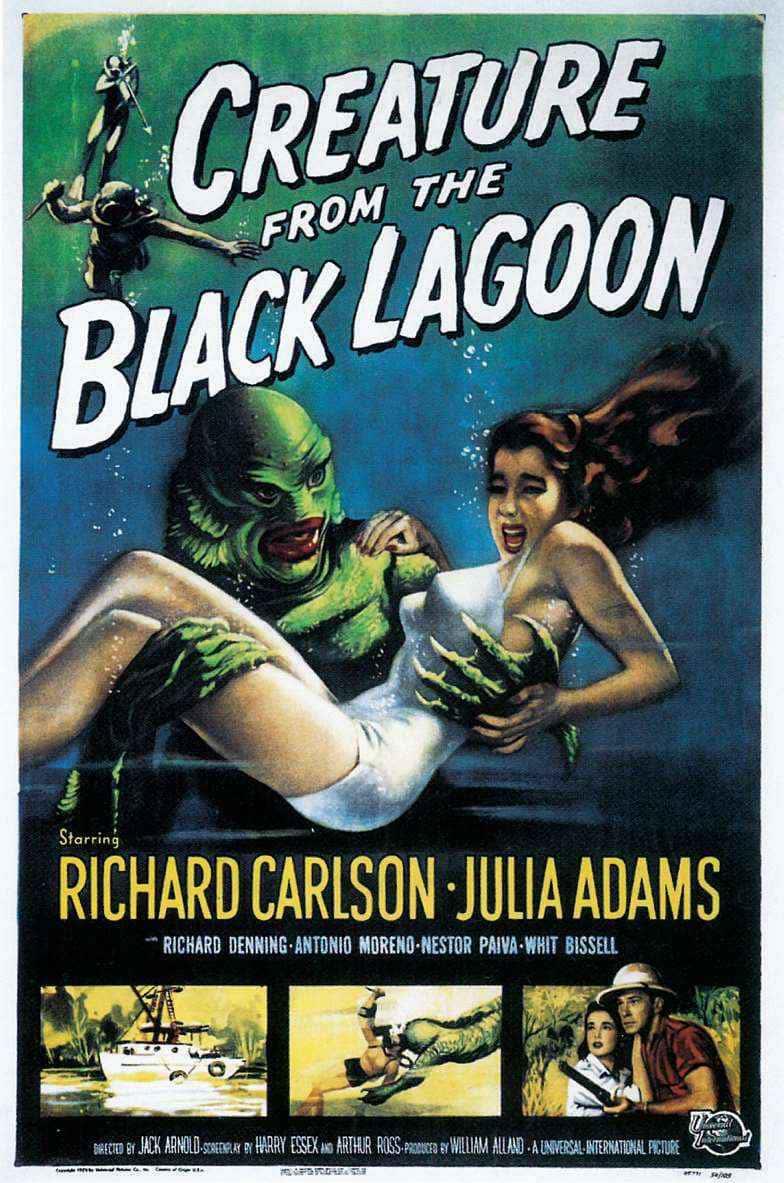

《黑湖妖譚》(Creature from the Black Lagoon,1956)的電影宣傳海報。德爾·托羅的《水形物語》(2017)顯然是受了這部電影的影響。

Creature from the Black Lagoon © Universal Pictures.

馬里奧·巴瓦導演的影片《惡魔星球》(1965)的義大利語版電影海報。

Terrore nello spazio © American International Pictures ( AIP).

卡梅隆:這就是故事轉折的地方,這個你明白的。

吉爾莫:這個不是。我認為一旦你的設定基礎從根源上是一個異想天開的傳說,它不受那些科學規則的約束,或至少它的設定避開了那些科學規則,那就得歸到奇幻里了,或者歸到恐怖里。

吉爾莫:我也是。

卡梅隆:為什麼我們對那些黑暗未來特別著迷?我們是在應對我們自己的焦慮嗎?

吉爾莫:《活死人之夜》(Night of the Living Dead,1968)這部電影有剽竊《我是傳奇》之嫌,但卻非常重要。它催生出了一種全新的恐怖主題。而影片之所以還劃在恐怖片里,是因為導演喬治·羅梅羅固執地拒絕交代造成慘烈死亡的原因。

吉爾莫:是那個怪物。在我成長的過程中,我感覺自己與這個世界處處不同。不是感覺我比誰都好,而是覺得格格不入。當我看到怪物所釋放出的是連它自己都不能理解的力量時,我就想,這種造物所代表的不正是我嗎?怪物有一種安詳的儀態,我認為演員鮑里斯·卡洛夫就有一種安詳的儀態,他給這個角色賦予了一種寧靜和優雅的狀態。在有瑪麗亞和那些花的那個場景中,他表現出了怪物身上的那種純潔與無辜……

吉爾莫:20世紀末日奇幻的精髓就是:一個人、一輛車、一把槍。這是它的本質,一種非常男性化的幻想。要分析某個喜歡槍和汽車的人,精神分析學家西格蒙德·弗洛伊德想必不費吹灰之力。

吉爾莫:它裏面的奇幻元素是以一種奇怪的方式出現的,史詩奇幻,英雄奇幻。而且那位孤獨的英雄……

吉爾莫:要說起巴瓦的出色之處,是在於其風格,他把科幻和恐怖結合在了一起。無關乎故事本身或處理故事的方式,或人物角色以及憑經驗製造的東西。他只是憑藉著設計和色彩點亮故事的方式,在視覺上把科幻和恐怖完美地結合在了一起。

卡梅隆:他決定不再活下去。

卡梅隆:頗有幾分作家羅伯特·A.海因萊因的風格,是吧?

卡梅隆:我們內在的那種動物性。當我看一部吸血鬼電影時,看他們一遇到十字架就退縮,或一到陽光下就突然燃燒起來,我就在想,這一點都不科學,這就是超自然的傳說。但當我看《我是傳奇》(I Am Legend)這樣的電影時,裏面吸血鬼式的行為又可以用一種病原體來解釋,它可能是通過某種修改基因的方式改變了人類,我又會把吸血鬼放入科幻里。

卡梅隆:我們為什麼需要怪物?從心理學來分析,為什麼我們要花大把的錢去拍怪物電影?在我們的大腦中是不是存在著那個大腦邊緣系統?

吉爾莫·德爾·托羅:滋養早期年代里那些恐怖的土壤,一直是靈異方面的東西。它來自對善與惡的信仰。猶太教和基督教共有的傳說里的宇宙觀,魔鬼、天使和惡魔。即使你去看日本、中國等東方國家的故事——它仍然是與精神領域聯繫在一起的,對吧?然後西方文學進入了一個關鍵時期,就在啟蒙時代(Age of Reason)稍後一點,說來也奇怪,我認為《弗蘭肯斯坦》這本書至關重要,它那時把科學作為異常事物的發動機加進了書里。我認為正是從那個時刻起,科學導致異常成為一種模式,恐怖的來源改變了。重要東西其實已經發生了變化。

卡梅隆:龍是可以存在於奇幻的語境中的。但也可以存在於科幻中,像你的《環太平洋》中的巨大的飛行怪獸,那個叫開菊獸的怪物其實本質上也是一條龍。

卡梅隆:對。但我得說在《環太平洋》里,電影結尾就是聖喬治屠龍,憑藉的是意志、勇氣和人類的精神。

卡梅隆:那更像殭屍,而不是一種嗜血的捕食性怪物,這也是有所區分的。

吉爾莫:我過去常說,要想九-九-藏-書設計出一隻厲害的怪物,你得設計出一隻沉睡中已然威武的怪物。沉睡中的獅子看起來總是既威武又漂亮,但當它踩在你身上時,那就只剩下徹頭徹尾的恐怖了。用到電影中是同樣的理念——人類與一隻怪物的區別是在意志上,因為在《異形2》中,保羅·雷瑟顯然比那個異形寄生生物更像怪物。那隻寄生生物遵循的是本能,保羅·雷瑟卻是自主關上了那扇門,把幾位主人公與異形生物困在了一起,這才是真正的邪惡。那家企業的意志是最終的意志,在《異形》和《異形2》兩部電影中,都是邪惡之首。

吉爾莫:英國劇本作家奈傑爾·內爾(Nigel Kneale)也寫了很多那樣的東西。很多的英國科幻作品都會帶一點恐怖成分,同時恐怖作品也具有科幻的要素。你去看《石頭記》(The Stone Tape),在這部電影中奈傑爾表達了房屋就像是石頭磁帶,它們能記錄一些回憶,也有痛苦的時刻。所以,這裏面也有那種科幻摻入恐怖的美。

在過去的二十年中,心懷夢想的電影製作人吉爾莫·德爾·托羅憑藉他的雙手設計出了數個美麗的、純手工製作的虛構世界,在這些浸染著令人驚艷的藍色和琥珀色|色調的世界中,居住著外來生物、怪物和被誤解的人。從他的處|女作故事長片,1993年的吸血鬼寓言《魔鬼銀爪》(Cronos),到他最近完成的影片,冷戰時期的愛情故事《水形物語》(The Shape of Water),德爾·托羅的創作一邊從各種類型片中借藝,一邊舉重若輕地挑戰著這些分類,卻每每留下他那絕不會被錯認的個人印記。他對日本動漫和日本怪獸電影的熱愛成了他最有影響的科幻作品——2013年的機甲戰士大戰巨型怪獸的科幻大片《環太平洋》(Pacific Rim)的核心;他對大自然界中的恐怖的迷戀更是淋漓盡致地體現在他的首部英語電影,《變種DNA》(Mimic,1997)中。

卡梅隆:你是否認為《怪形》遵循的也是同樣的原則,讓我們害怕扮成人形的異類?

卡梅隆:但我認為對怪物的這種原始需求是與恐懼有關的,因為恐懼是人之常情。同理痛苦也是人之常情。如果你感受不到痛苦,你會把手一直放在爐子上,直到你聞到有什麼東西被燒焦了。作為一個新石器時代的遊牧部落的人,如果你沒有恐懼,你會興高采烈地在大森林里穿行,直到來一隻熊把你吃掉。對尖牙利爪和被追捕的恐懼是一件非常健康的事情。人們過去常用童話故事來教育小孩,要他們遠離叢林,不要與陌生人說話。在我看來,恐懼似乎是我們的一種需要。但我們為什麼要花錢去電影院看怪物電影呢?

卡梅隆:儘管截至目前你還沒開始在你的電影里講一個浩劫后的故事,這是我倆都熱愛的類型。我想你會同意將《瘋狂麥克斯2:公路戰士》(Mad Max 2: The Road Warrior)歸為科幻電影。

卡梅隆:那就是馬里奧·巴瓦和很多義大利導演的做法。所以,吸血鬼的設定,如今人們通常都會把它歸到恐怖里——一種超自然的、惡魔般的東西。但你拍了《血族》(The Strain),在那裡面有一種參与其中的病原體解釋或部分解釋了它。

吉爾莫:《我是傳奇》的小說作者理查德·麥瑟森(Richard Matheson)就把這兩樣東西出色地結合在了一起。他引入了科學,還引入了一個都市背景。史蒂芬·金一般採用的都是郊區背景,一個小城市,然後就此展開故事。但理查德·麥瑟森的妙處是他一再試圖傳遞,這是我們的城市,這是我們的街道,而這把一切都改變了。

卡梅隆:那具死屍,沒錯、沒錯。

吉爾莫:我認為那些才是真正有意思的。我得用稀有、美麗、珍貴這樣的詞語來評價,因為他們就像在科幻和恐怖中間的窗戶紙上捅出了更多的洞,讓其更互通有無。

卡梅隆:那個拒絕了使命召喚的人後來又改變了態度,他被轉變了。這符合約瑟夫·坎貝爾典型的神話學。

吉爾莫:那是下一個階段。但《我是傳奇》中的神奇在於——當你參与了這場冒險,麥瑟森卻又改變了它。他說那怪物就是你,因為你是人口統計學中的唯一,現在你又變成了異類。簡直是天才手筆。

吉爾莫:當然了。

吉爾莫:是這樣,而且這種簡單化將會考驗你的勇氣。你是由什麼東西組成的?很多人都這樣想,我們都情願認為自己是由善組成的,這是我們能在那樣的環境中倖存下來的原因。這種思想經得起實踐考驗的可能性有多大?恐怕比我們一廂情願的要小很多。這又回到基本的哲學問題上了。你可以回頭看一下法國哲學家讓-雅克·盧梭的著作,或者你換另外一種方式來思考一下——所謂「行屍走肉」到底是那些殭屍,還是那些逐水草而居從一個地方搬到另一個地方的人類?然後就有了一個觸及核心的問題。但它也可能是單純的逃避現實。

吉爾莫:而且你也完全清楚它將持續多長時間,最後一切事情都會被解決。

吉爾莫:要是可能的話,我想讓傳奇的特效模型設計師格雷戈里·傑恩(Greg Jein)來設計那艘飛船。

吉爾莫:我們準備開到一條公路上去,並且商量好說,「待會兒我們就坐在那條公路上,喝著這些啤酒,看看星星,聊聊天」。就在我們去往那條高速公路的路上,我們看見天邊有一個亮光正在做非線性的運動。它運動得真的非常快,但一直是沿著地平線移動。當時路上就我們這一輛車。我們停了下來,然後走出汽車,我說:「按一下喇叭,閃閃車燈。」我的朋友按了喇叭,並且閃了車燈,然後不到一秒鐘,那東西就從遠處一下子,就來到了離我們不到500米遠的地方。但它的樣子設計得實在太糟糕了!要是讓我編造出這樣一個UFO,我會用某些虛構的東西來描述它,但我看到的就是一個閃著亮光,四處亂飛的碟子。

吉爾莫:這也是猶太教和基督教共有的信仰所留下的種子,但我相信,除了信仰以外,靈魂的種子就是意志。使這個故事變得如此重要的原因正是這個。怪形做出的是一些天性中就帶有的決定。怪形只會佔上風,它被設計成的天性就是勇往直前,不斷超越並且倖存下來。人類與這種怪物的不同之處是,人類註定會朝著無法倖存的方向前進。這又聯繫到另外一個偉大神話和……它的續集,導演詹姆斯·惠爾的《弗蘭肯斯坦》和《弗蘭肯斯坦的新娘》。前一部電影里,那怪物從一堆零件中被製造出來。他來到這個世界上,就如同一張白紙,是環境改變了他。他不做決定,他被那些村民所追逐。第二部電影里,他學會了說話,他明白了與人接觸的價值。然後他破天荒地做出了兩個決定——第一個決定是要做出一個新娘;第二個決定——當他心碎的時候,他意識到這個世界是一個可怕的地方——他說,「再見了,殘酷的世界」。

吉爾莫:好的。那時我大概十五六歲的樣子,我和我的一個朋友買了半打啤酒,但我們還沒喝。

吉爾莫:但我想大家還是能明白那是霍德華·霍克斯的《怪人》。而約翰·卡朋特的《怪形》在我看來是這個故事的至高版本,因為它真的是在探究這是什麼使你成為人類,以及靠什麼來鑒別。